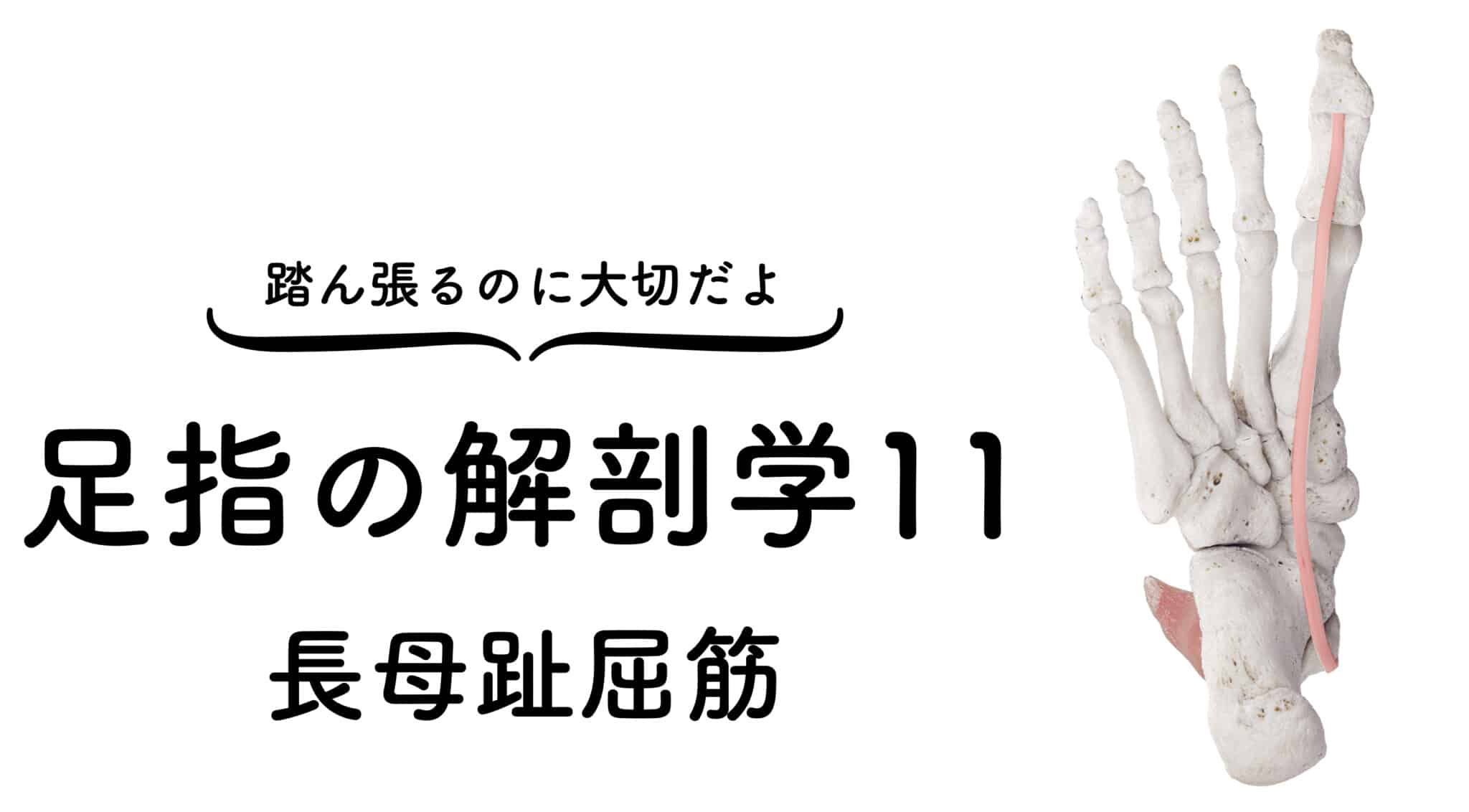

医療監修】親指が反れない・踏ん張れない原因は「長母趾屈筋」?──足指の変化と姿勢の乱れに関連するとされるメカニズムを解説

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「医学」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、整形外科分野の多くは実は物理学で説明ができる分野です。私自身、理学療法士として20年以上臨床に立ち、実感しているのは、整形外科の本質は「ベクトル」だということ。

どこに、どんな方向の力がかかるのか。それが分かれば、身体のトラブルは、解剖学や生理学ではなく、「物理」で理解し、解決に近づくことができます。そんな視点で見ると、筋肉の働きもまた違って見えてきます。特に「足指に付着する筋肉」は、地面からの力を全身に伝えるための“最前線”。

この記事では、足の中でも最も重要な「長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)」について、徹底的に掘り下げていきます。足の親指に付着するこの筋肉は、歩く・立つ・跳ぶという基本動作に欠かせない、まさに「重力に抗う筋肉」です。

長母趾屈筋とは?

長母趾屈筋は、その名の通り「長くて」「母趾(親指)を」「屈曲(曲げる)」する筋肉です。

しかし、ただ指を曲げるだけの筋肉ではありません。

実際には、ふくらはぎの奥深くから始まり、足の裏を縦断して、親指の先端まで走行している、まさに“脚と指をつなぐ導線”のような存在です。

長母趾屈筋は、足指の先に届く“ふくらはぎの筋肉”です。筋肉は、両端が骨にくっついていて、収縮(ちぢむ)ことで関節を動かします。

長母趾屈筋は、ふくらはぎの腓骨という骨の中下1/3の後面から始まり、内くるぶしの後ろを通り、足裏を横断し、親指の末節骨(つま先の骨)に付着しています。

YOSHIRO

YOSHIRO長母趾屈筋は、ふくらはぎから親指の先までつながる“長い導線”のような筋肉です。だからこそ、どこか一箇所でも崩れると、全体が機能しなくなる。足指の形を整えることが、まずはこの筋肉を“動かせる状態”に戻す第一歩です。

どこにあるの?

長母趾屈筋は、足の裏にあります。この筋肉は、足の親指の骨につながっていて、親指を曲げることができます。

【起始】

- 腓骨の後面(中下1/3)

- 骨間膜

【停止】

- 母趾末節骨(末端の骨)の底面

【作用】

足の縦アーチの支持

母趾の屈曲(曲げる動き)

足関節の底屈(つま先を下に向ける)

つまり、長母趾屈筋は「ふくらはぎから足指までつながる筋肉」なのです。この距離感が、歩行やランニング時の衝撃吸収・推進力に関与していることがわかります。

どんな役割をしているの?

長母趾屈筋は親指を曲げる筋肉ですが、働きは多岐にわたります。

地面を最後に蹴り出すとき、母趾がしっかり曲がることで推進力が得られます。これを支えるのが長母趾屈筋です。

立っているときも、目立たないながら足のアーチと親指が接地することでバランスを保っています。ニュートラルポジションを保つための必要な筋肉です。

ジャンプやステップなど動的な運動では、長母趾屈筋が瞬間的に高負荷に耐えています。

この筋が正常に働かないと、内側縦アーチが落ち、偏平足や疲労骨折のリスクが高まります。

YOSHIRO

YOSHIRO長母趾屈筋は、ただ曲げるだけじゃない。立つ・歩く・跳ぶ——すべての動きに“見えないところで支えている”筋肉です。でも足指の形が崩れると、その力を発揮できなくなります。だからまず、指の土台を整えることが先なんです。

なぜ大切なの?

足指に“付着している”からこそ、形が崩れると機能不全に陥る

長母趾屈筋は、母趾に直接付着しています。つまり、足の親指が浮いている(浮き指)・曲がっている(屈み指)・外反している(外反母趾)など、形状が崩れると筋肉が働けるポジションにない=力が発揮できない状態になります。

- 指が浮けば、筋肉が“たるみ”働けない

- 指が曲がれば、常に収縮状態になり“拘縮”する

- 指が外反すれば、作用線が乱れて“違う筋肉”が代償する

このように、長母趾屈筋は「足の形」に左右されやすい筋肉の代表例なのです。

YOSHIRO

YOSHIRO長母趾屈筋は、足指が正しい形でなければ働けない筋肉です。形が崩れた瞬間に、すでに“使えない筋肉”になっている。だから僕は、筋トレよりもまず「形を整えること」を最優先にしています。

筋力低下とその影響

長母趾屈筋は、歩行の最終フェーズである“トゥオフ(toe-off)”の瞬間に最も働く筋肉です。この瞬間、母趾がしっかり地面を押すことで、身体を前に進ませる推進力を生みます。

しかし、筋力が低下すると──

- 母趾が十分に屈曲できず

- 地面を「押す力」が小さくなり

- 歩幅が狭くなってトボトボ歩きに

つまり、足の親指で“地面を蹴る”という動作ができなくなることで、歩行スピードや効率が大きく落ちてしまいます。これが「なんとなく足が出にくい」「歩くと疲れる」と感じる原因の一つです。

長母趾屈筋が弱ると、足の親指をしっかり上に引き上げるタイミングも遅れがちになります。

この結果──

- 足を振り出したときに

- つま先(母趾)が上がらず

- 地面や段差に「引っかかりやすくなる」

つまり、わずかな段差でもつまずきやすくなり、転倒リスクが高まるということです。特に高齢者ではこのリスクが顕著で、骨折や寝たきりのきっかけにもなりかねません。

長母趾屈筋は、内側縦アーチを下から支える重要な筋肉のひとつです。

この筋が正常に働かないと──

- アーチ構造の“引張材”としての力が抜け

- 土踏まずがつぶれ(偏平足傾向に)

- 地面からの衝撃をダイレクトに受けやすくなる

これにより、歩行時の衝撃吸収がうまくできず、疲れやすく、足裏や膝に痛みが出るようになります。

筋力低下により、母趾の動きが制御できなくなると──

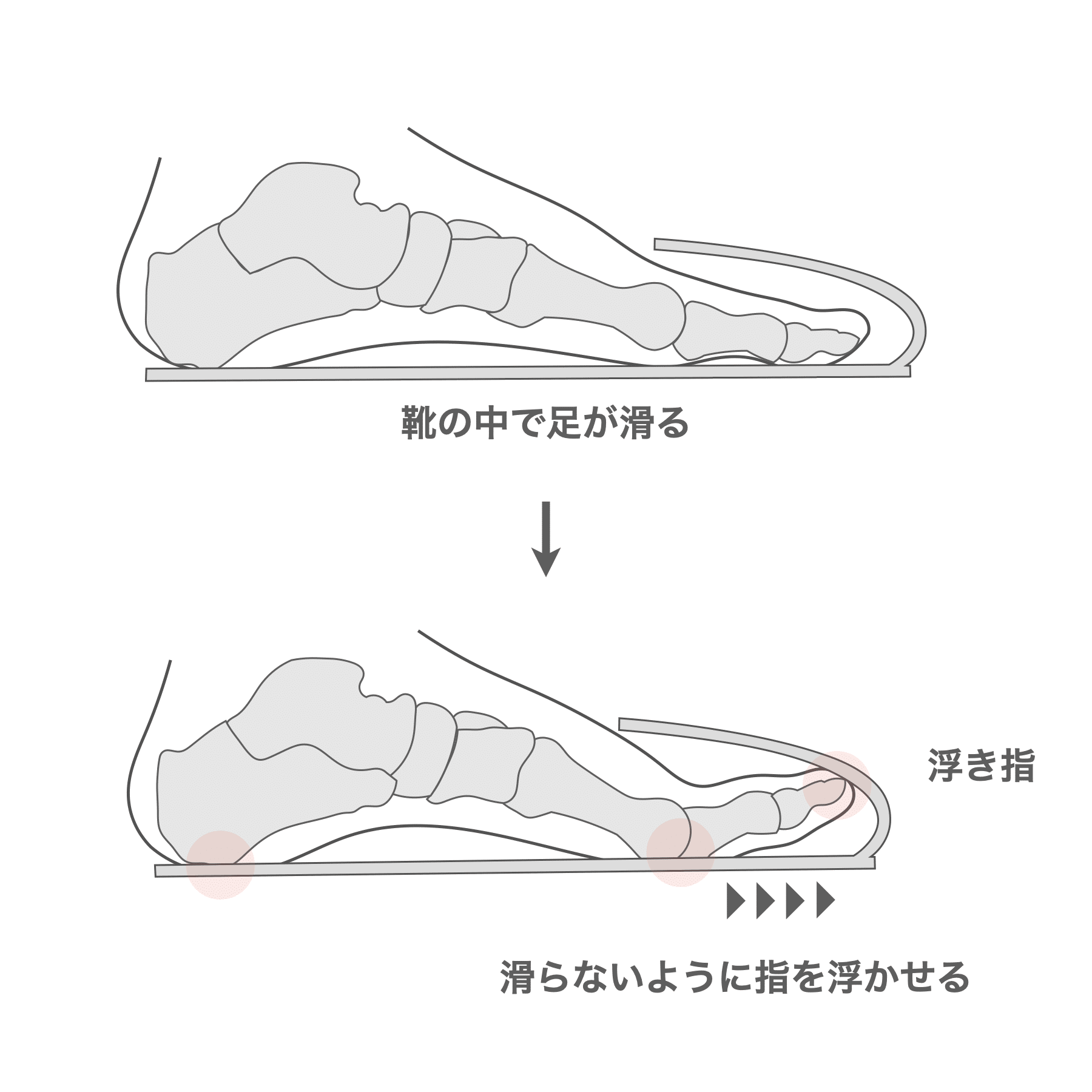

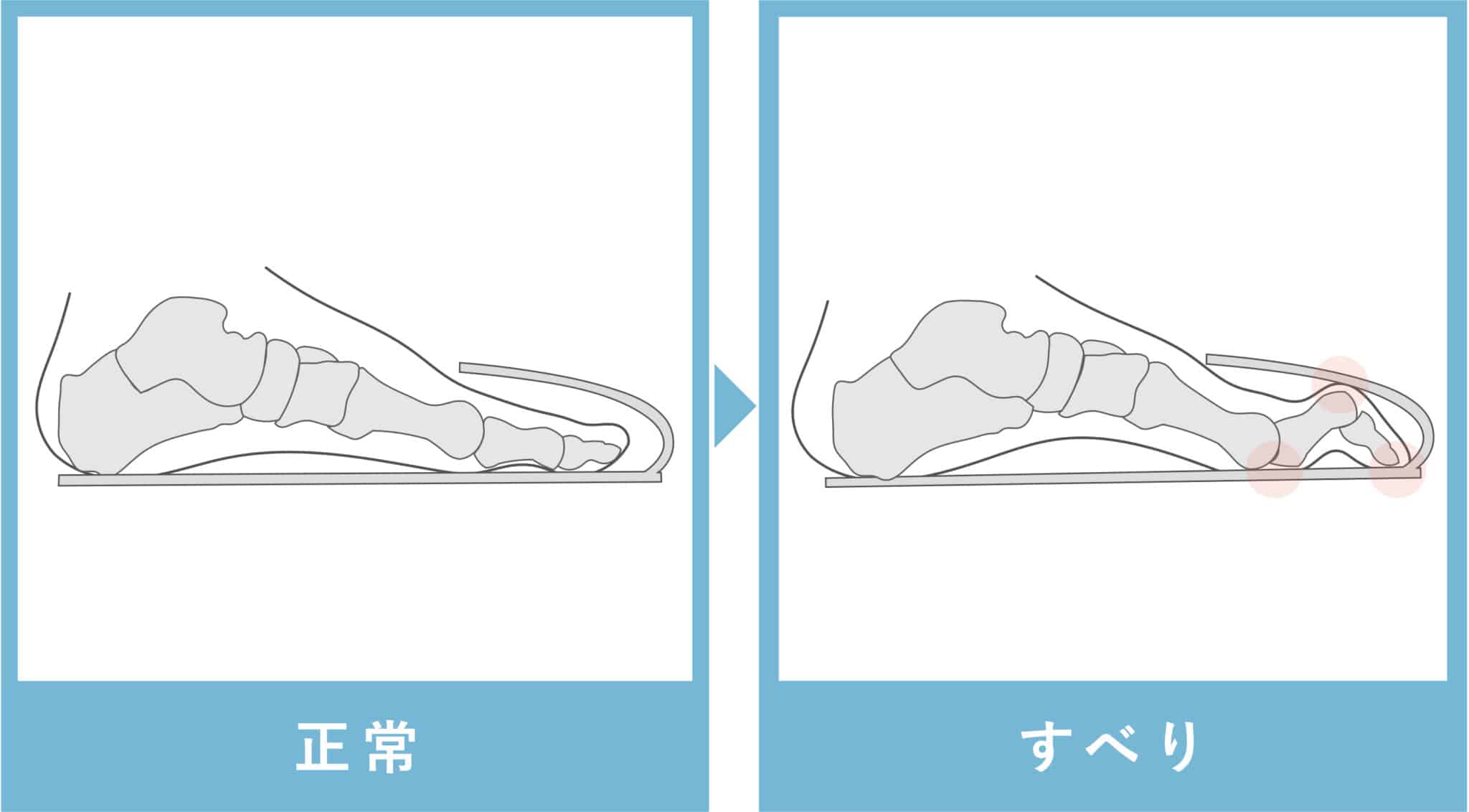

- 足指が地面に接地しにくくなり「浮き指」に

- それにより、バランスを取るために足裏が内側に倒れ込み「過回内」へ

- この過回内により、母趾の付け根に横方向の力(外反力)がかかり続ける

結果的に、母趾が外側に曲がってくる=外反母趾が進行するというメカニズムです。

長母趾屈筋腱は、内くるぶしの後ろにある「足根管」という狭いトンネルを通っています。

筋力低下や機能不全で動きが悪くなると──

- 腱の滑走性が落ちて摩擦が起きやすくなる

- 炎症や浮腫が生じ、神経を圧迫

- 結果として、足裏や母趾にピリピリした痛みやしびれが出る

これは「足根管症候群」として知られる症状で、神経的な二次障害を引き起こす恐れもあります。

YOSHIRO

YOSHIRO長母趾屈筋が働けなくなるのは、筋トレ不足じゃなくて、足指の変形や機能不全が先にあるから。浮き指や屈み指があると、この筋肉は“動ける位置”を失い、滑走もできずに弱っていきます。

筋力低下は「足だけの問題」にとどまらない

さらに注目すべきは、長母趾屈筋の機能低下が、全身の姿勢や運動パターンに影響するという点です。

つまり、「足の親指の筋力低下」は、局所の問題ではなく、全身のバランスや姿勢崩壊の出発点になるのです。

私はこのように「足指という末端の筋機能が、姿勢や全身動作にまで影響する構造」を、Hand-Standing理論と呼んでいます。

足は単なる土台ではなく、手と同じように、指一本一本が感覚と力の調整を担う器官です。長母趾屈筋の機能低下が膝や腰へ波及するのも、この末端制御の仕組みによるものです。

「浮き指」が筋肉を弱らせる

合わない靴や、滑りやすい靴下・スリッパ・サンダルなどを履いていると、足が前滑りしないように、足が前滑りしないように、足指を浮かせて踏ん張って止めようとする動作が繰り返されます。この状態が続くと、長母趾屈筋が使われなくなり、筋力低下→変形→機能不全へと進行します。

YOSHIRO

YOSHIRO足の親指が使えていないと、代わりに膝や股関節、腰が頑張り始めます。

でもそれは“かばってる”だけ。原因は足元なんです。浮き指で長母趾屈筋が働けなくなれば、全身が歪んでいくのは当然の流れです。

「屈み指」も筋肉を弱らせる理由

合わない靴や、滑りやすい靴下を履いていると、足指を屈(かが)めて踏ん張って滑り止めのように使おうとします。これは紐が緩い、小さい靴などの履き物で多くみられる現象です。屈み指とは、足指が曲がったままの状態で固まり、地面にきちんと接地できない状態です。

このとき、長母趾屈筋はすでに「縮んだ状態」で固定されており、本来のように“伸びて縮んで”働くことができなくなります。つまり、筋肉としては存在していても、動かせない=使えていない状態です。

この状態が続くと、結果として筋力低下 → 変形進行 → 機能不全という悪循環に陥ります。①筋肉の滑走性が低下し、②血流が悪化し、③神経系の入力も鈍くなり、④結果として筋力低下 → 変形進行 → 機能不全という悪循環に陥ります。

YOSHIRO

YOSHIRO屈み指もまた、“動いてるようで動いていない”状態です。縮んだまま固まっている筋肉は、もう働けません。長母趾屈筋が滑走できない環境では、いくらあっても“使えない筋肉”なんです。