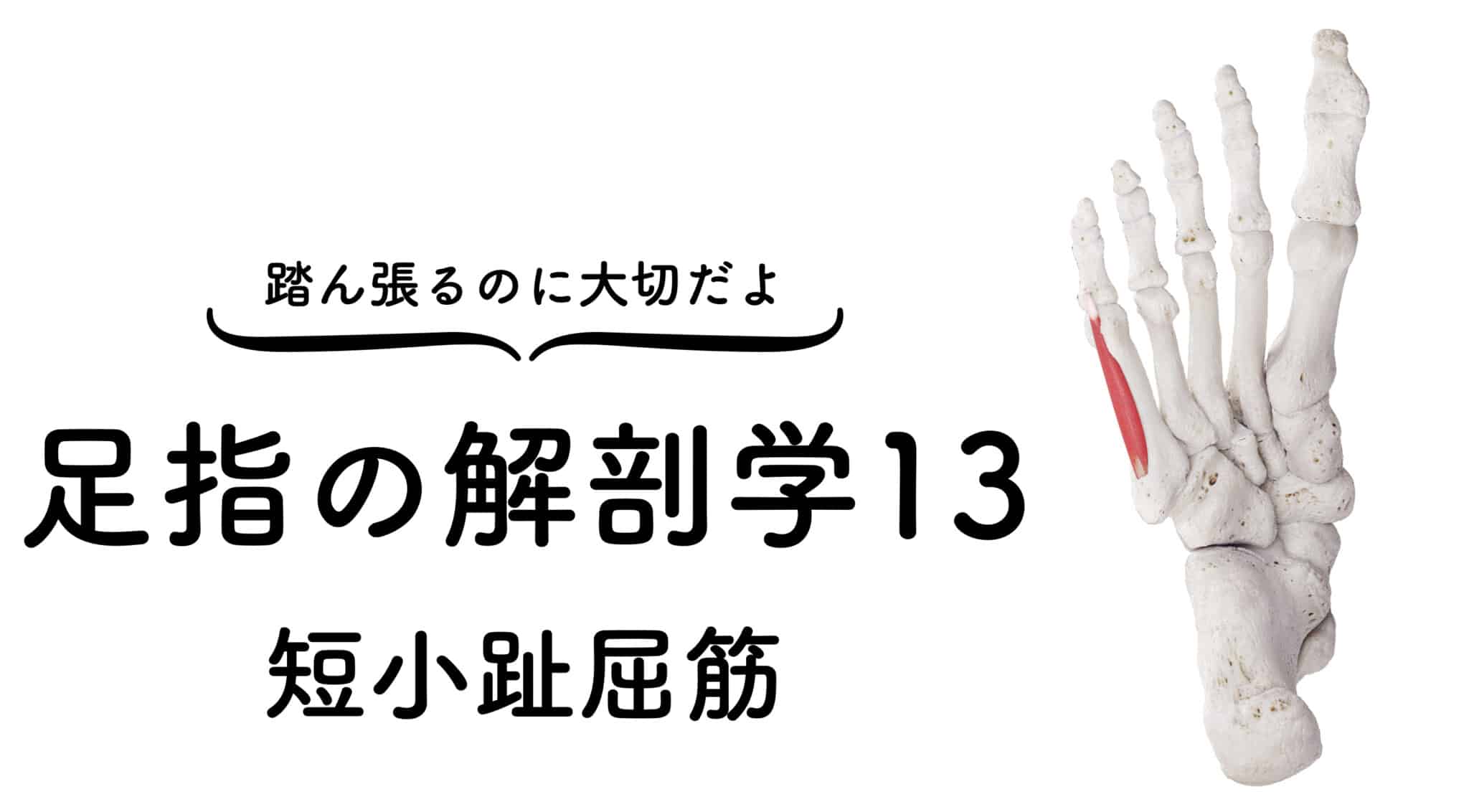

【医療監修】小指が浮く・外側が痛い原因は「短小趾屈筋」?──歩行の不安定・O脚・内反小趾との意外な関係

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

足の小指。目立たない存在ですが、この「第5趾」こそが身体の“外側の支え”として極めて重要だということをご存じでしょうか?

小指が地面にしっかり接地しているかどうかで、身体のバランス・歩行の安定・姿勢の維持(ニュートラルポジション)まで大きく左右されます。この記事では、そんな第5趾(小指)を屈曲させ、足の外側アーチを支えている重要な筋肉、短小趾屈筋(たんしょうしくっきん)について解説していきます。

足裏の“最後の一本”ともいえるこの筋肉は、見落とされがちですが、転倒・外反母趾・浮き指・偏平足…あらゆる足のトラブルの「起点」となる筋肉でもあります。

短小趾屈筋とは?

短小趾屈筋(Flexor Digiti Minimi Brevis)は、その名の通り、足の第5趾(小指)を曲げる筋肉です。

足の裏(足底)で、小指の付け根の骨を起点にして、小指の基節骨まで走行する短い筋肉で、足の外側縦アーチ(外側縦弓)を下から支える役割も果たしています。

足の小指は、圧迫・ねじれ・外反の影響を受けやすく、加齢や不適切な靴(特にヒールや細身の靴)によって、真っ先に機能低下を起こす筋肉のひとつです。「小指が地面についていない人」は意外と多く見られます。

どこにあるの?

この筋肉は、足底の外側、ちょうど小指のラインに沿って存在しています。

小さな筋肉ですが、足の外側をしっかり地面につけるための“最後の一本”として、とても重要な役割を持っています。

【起始】

第5中足骨の底面、および長腓骨筋の鞘

【停止】

第5基節骨(小指の根本の骨)の底面

【神経支配】

外側足底神経(S2, S3)

【主な作用】

第5趾の屈曲(曲げる)、外側縦アーチの保持

つまりこの筋肉も、“足指に直接付着している”筋肉であることがポイントです。

どんな役割をしているの?

短小趾屈筋の仕事は、小指を曲げることです。この働きにはいくつもの重要な意味があります。

歩行中、足の最後に地面から離れるのは小指です。この筋肉がしっかり働いていれば、歩行の“蹴り出し”を最後まで安定して行うことができます。

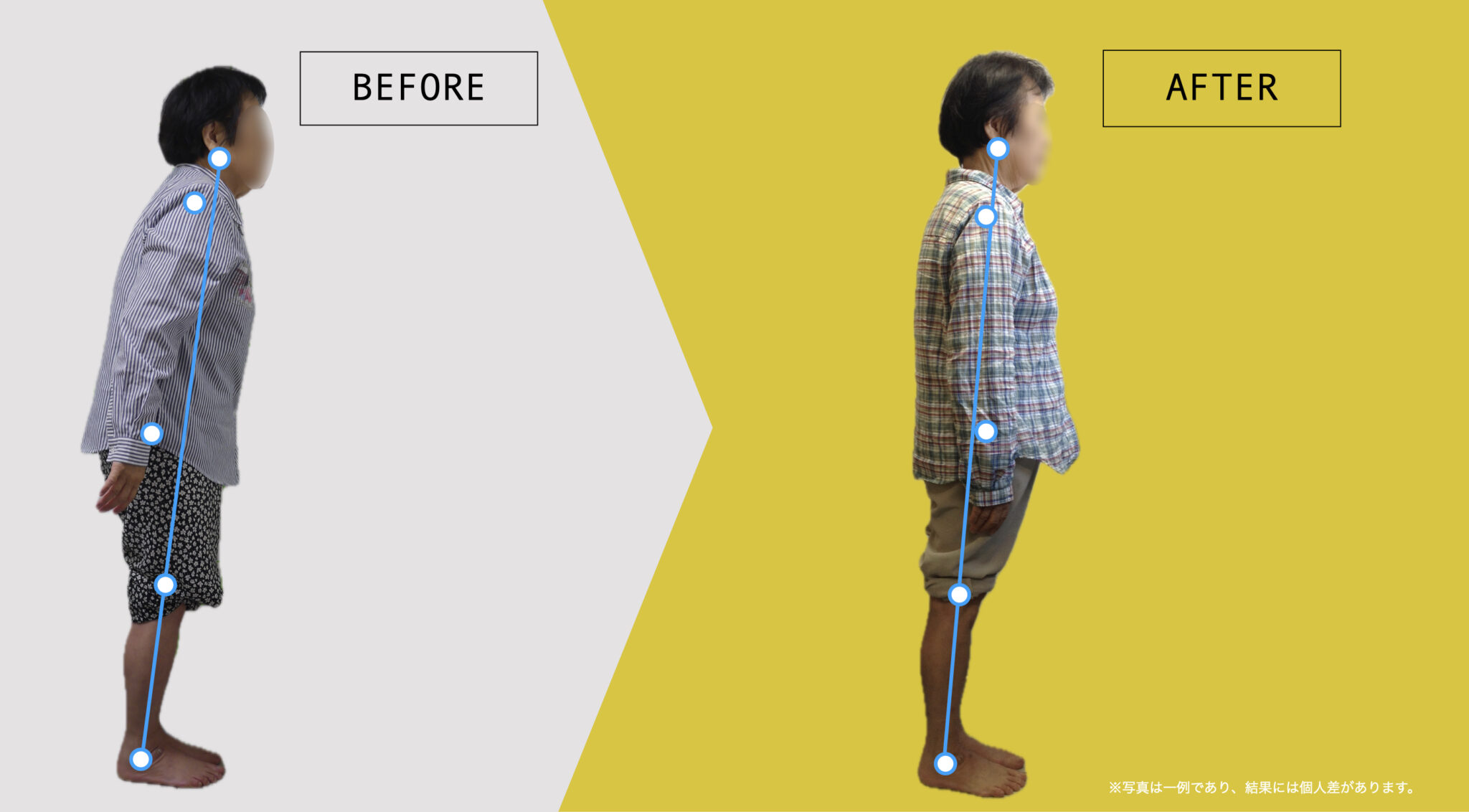

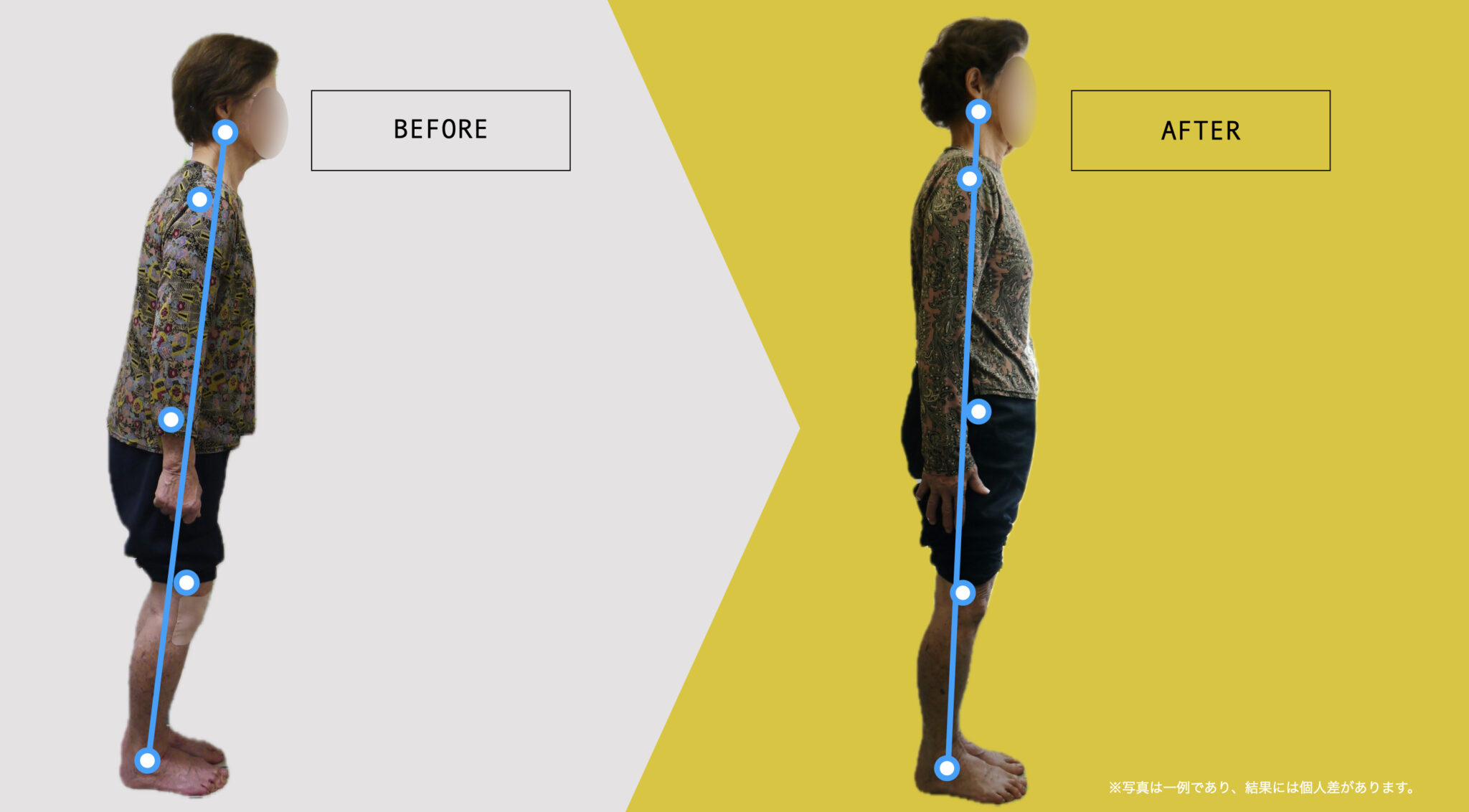

短小趾屈筋は、足の“外側”の支えとして、外側縦アーチと横アーチの一部を構成します。このアーチが保たれることで、身体全体の重心が内側に偏るのを防ぎ、O脚・内反膝の進行も防ぎます。

小指がしっかり接地することで、足の外縁にあるバランスセンサー(固有受容器)が正常に働き、姿勢の安定や転倒防止にも貢献しています。

YOSHIRO

YOSHIRO小指の筋肉は、歩行の“締めくくり役”。最後のひと踏ん張りが、全身の安定を支えています。

なぜ大切なの?

短小趾屈筋は、第5趾(小指)という足の一番外側にある骨に付着しており、そのため、足指の変形・靴の圧迫・外側荷重の癖などによって非常に影響を受けやすい筋肉です。

歩くとき、立つとき、方向転換するとき──私たちは無意識のうちに、足の小指で外側から身体を支えています。

短小趾屈筋がしっかり働いていれば、小指が地面をとらえ、身体が左右にブレずに安定します。逆にこの筋肉が機能しなくなると、小指は地面に接地せず、重心が外側に偏ってバランスが崩れていくのです。

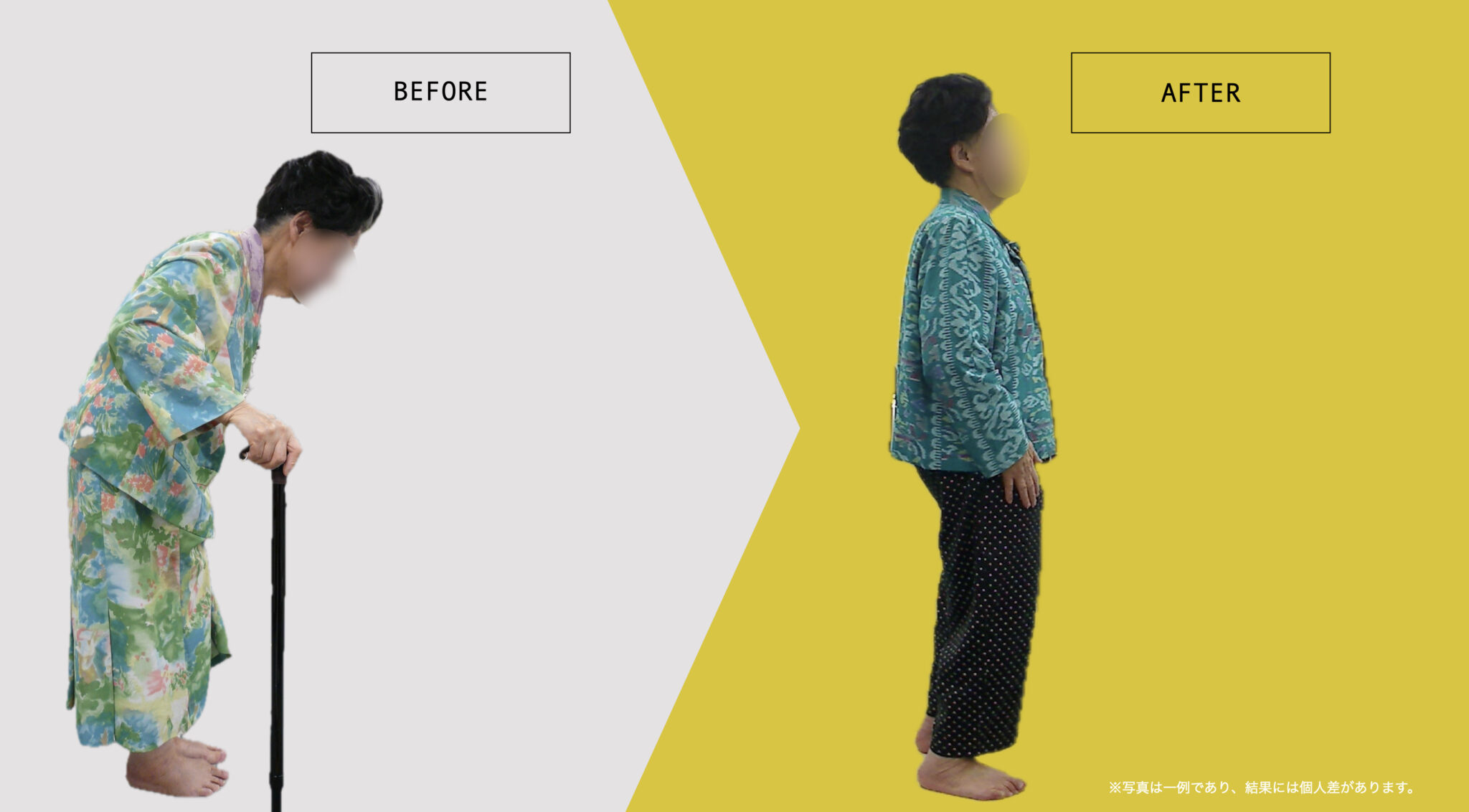

また、小指は足の“最外縁”にあるため、靴による圧迫やねじれ、加齢による筋力低下の影響を最も受けやすい指でもあります。その結果、小指が変形したり、外側のアーチが崩れたり、歩行時に踏ん張りがきかなくなったりする原因になります。

つまり、短小趾屈筋は“小さな筋肉”でありながら、姿勢やバランス、歩行の安定に直結する「土台の土台」なのです。この筋肉の機能を維持・回復することは、足元から身体全体の歪みを整えるための第一歩になります。

YOSHIRO

YOSHIRO小指は“端っこ”だけど、バランスの要(かなめ)。この筋肉が働くかどうかで、姿勢も歩き方も変わります。

私はこのように「足の末端の1点の崩れが、全身のバランスに波及する構造」をHand-Standing理論と呼んでいます。

足は手と同じく、指一本一本が支点となり、その総和で姿勢や動作の安定が成り立っています。短小趾屈筋が働かなくなる影響が全身に及ぶのも、この末端制御の仕組みによるものです。

筋力低下とその影響

短小趾屈筋の筋力が低下すると、足の小指の接地や動きが不十分になり、歩行・姿勢・バランスなど多方面に影響が及びます。一見すると小さな変化ですが、足の“外側ライン”が不安定になることで、身体全体の軸が乱れ、様々な二次障害が起こるリスクを高めます。

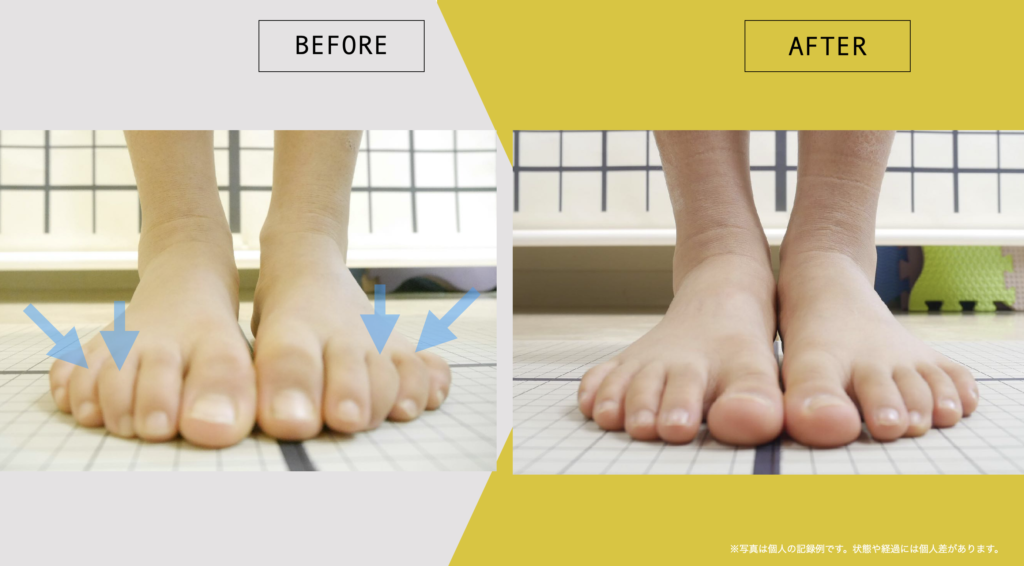

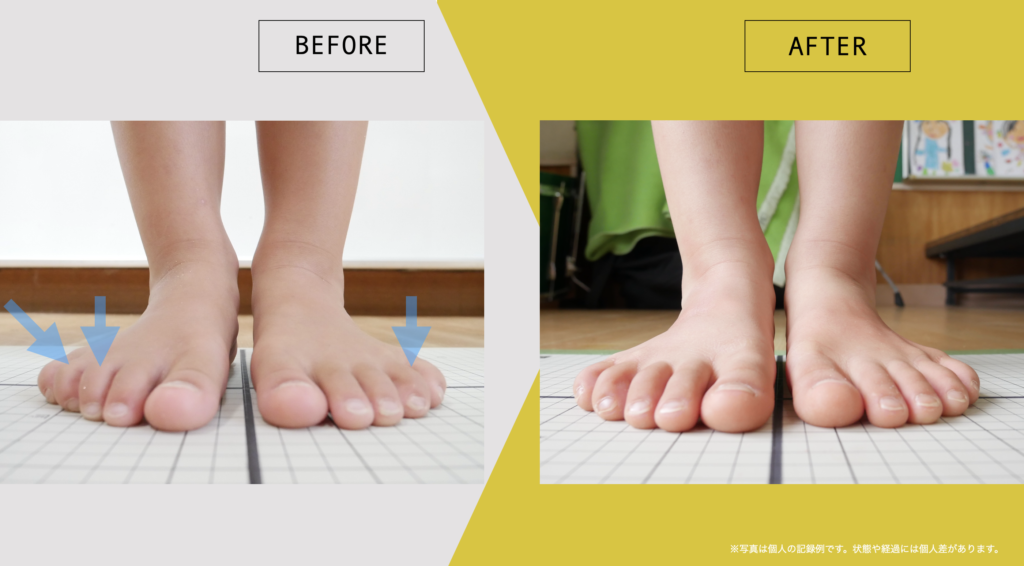

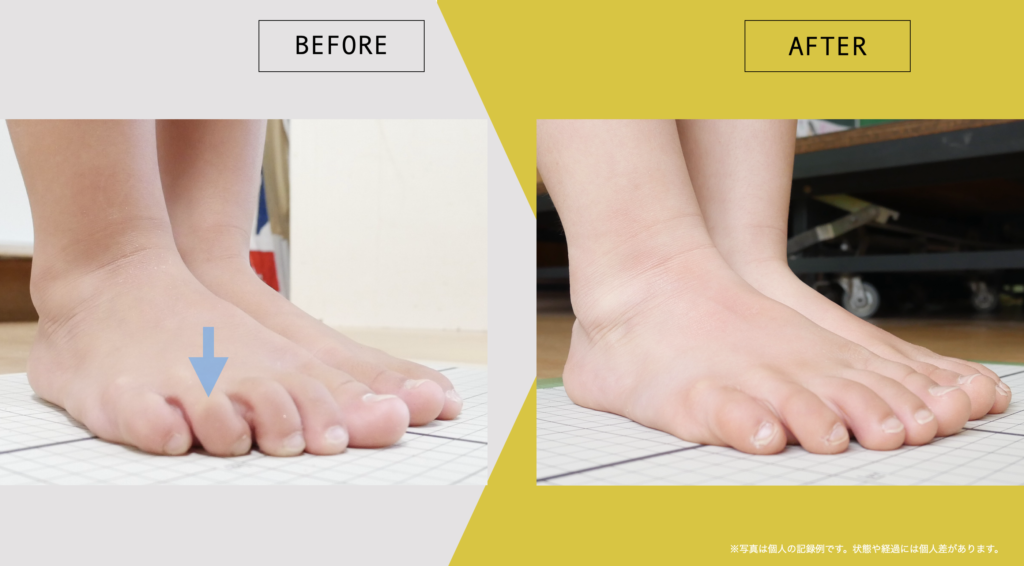

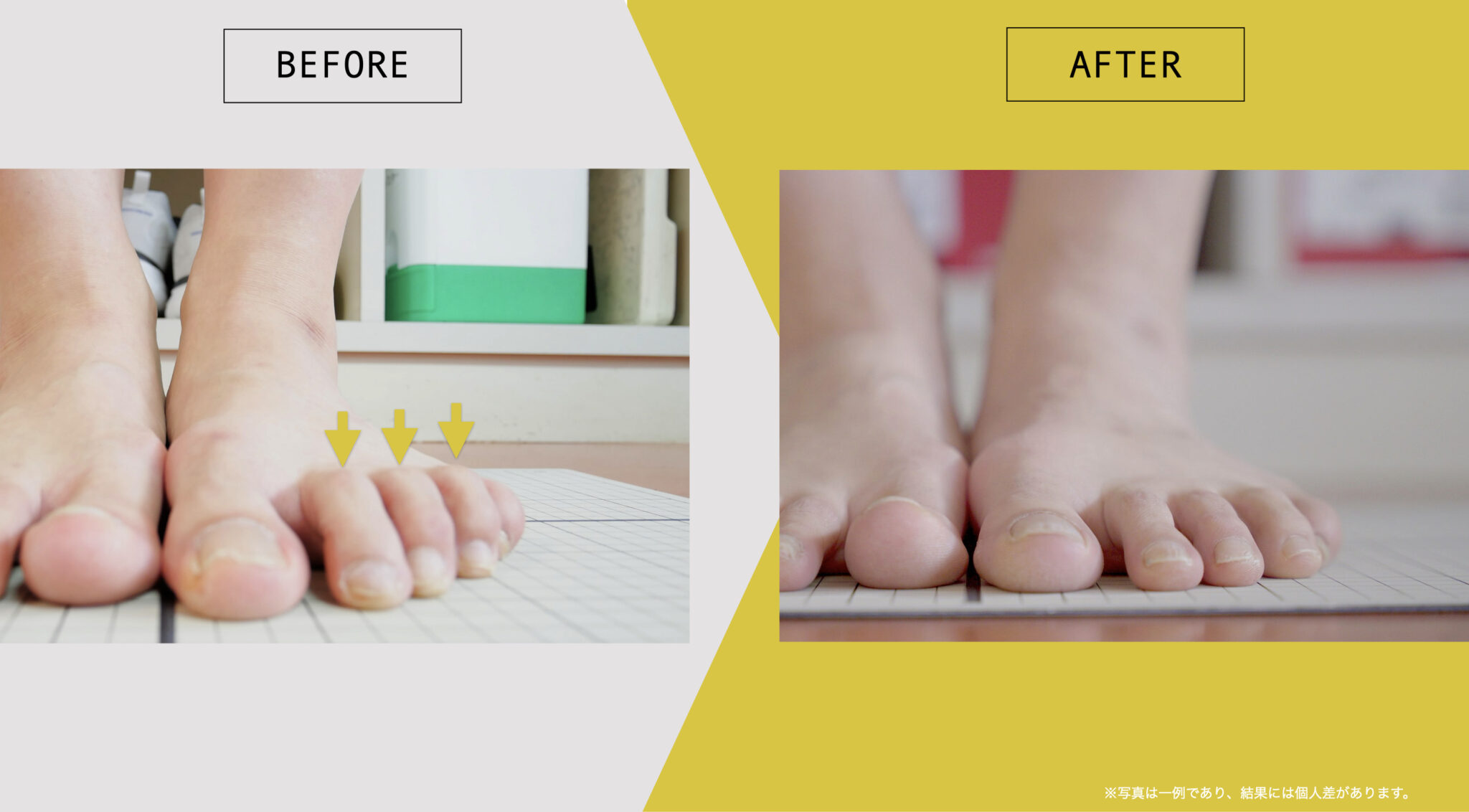

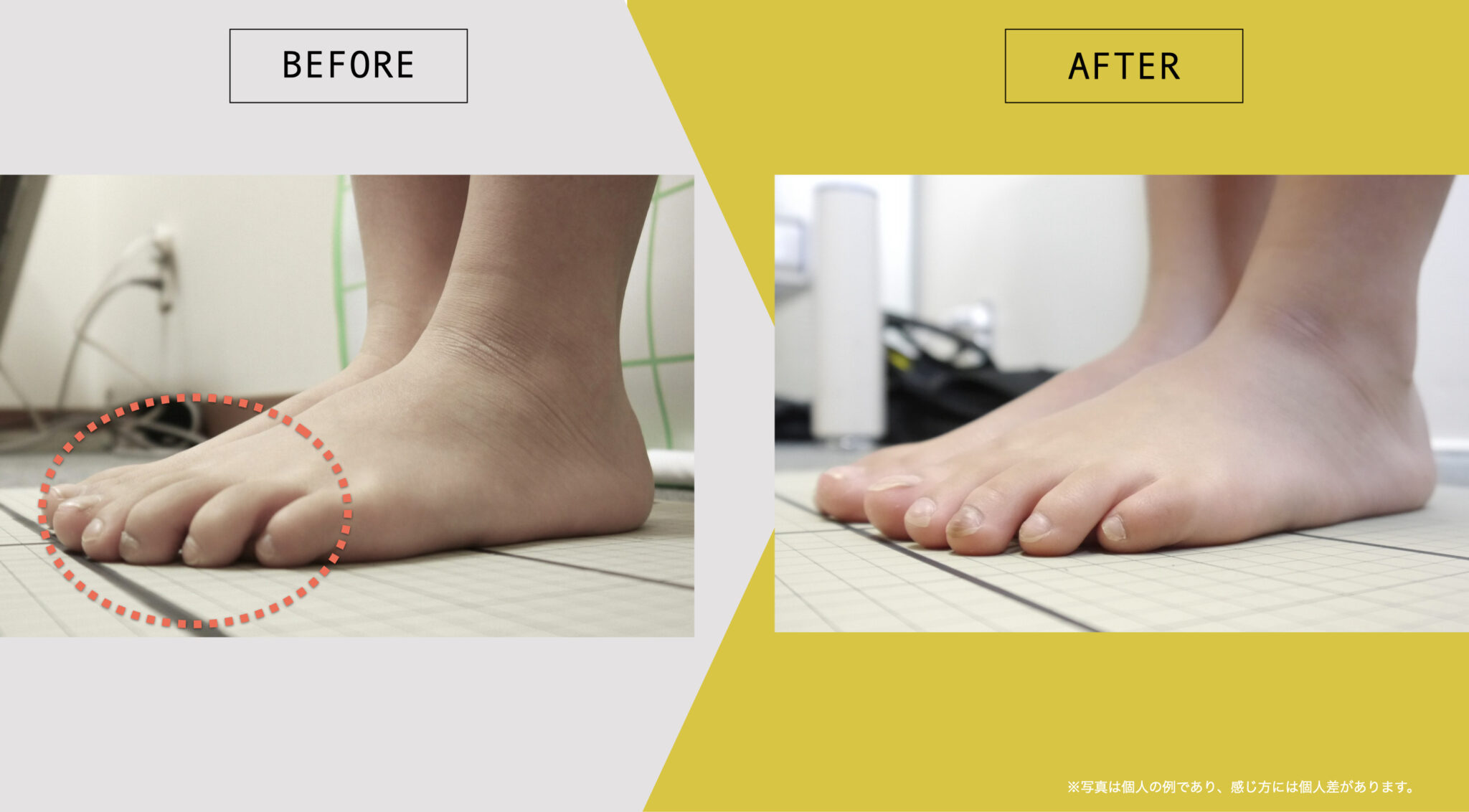

筋力が低下すると、小指の屈曲力が弱まり、足の小指が地面に接地しなくなる=浮き指になります。これにより、足の外側に体重をかけることができなくなり、重心が内側に偏るようになります。

長期的には、横アーチが潰れ、足の幅が広がり、足裏に過剰な圧が集中する本来、足の“外側支柱”であるべき小指が使えなくなるその代わりに、母趾側(内側)にばかり体重がかかるようになる

短小趾屈筋は、外側縦アーチ(かかと〜小趾球をつなぐアーチ)の支柱でもあります。筋力が落ちるとこの支えが失われ、小指側の沈み込みが進んだりします。

足のアーチが潰れると、歩行時の衝撃が直接膝や腰に伝わるようになるその結果、「内反小趾」などの変形が加速することもあります。

小指が地面に接地しないことで、足の外側が不安定になります。特に踏ん張る・向きを変える・不整地を歩くといった動作で、足首の横ブレが大きくなりやすく、転倒リスクが上がります。

「何もないところでつまずいた」と感じる人の多くが、実はこの“小指の崩れ”を抱えています。特に高齢者では「外側荷重」が慢性化し、内反膝やO脚を伴う転倒パターンになることも。

足の小指は、足底接地の“外側の最後の支え”です。この接地が失われると、身体全体のバランスが崩れ、代償動作として骨盤や脊椎がねじれたり、肩や首にも影響が波及します。

小さな筋肉が使えなくなることで、全身の“軸”が徐々にずれていくことや、典型的には、「右の小指が浮いている人は、左肩が下がる」「内反膝が進行する」などのパターンが多い。

YOSHIRO

YOSHIRO小指が浮くと、足の外側ラインが崩れます。たった1本の指の筋力低下が、やがて全身の姿勢や動作の乱れにつながっていくんです。

「浮き指」が筋肉を弱らせる

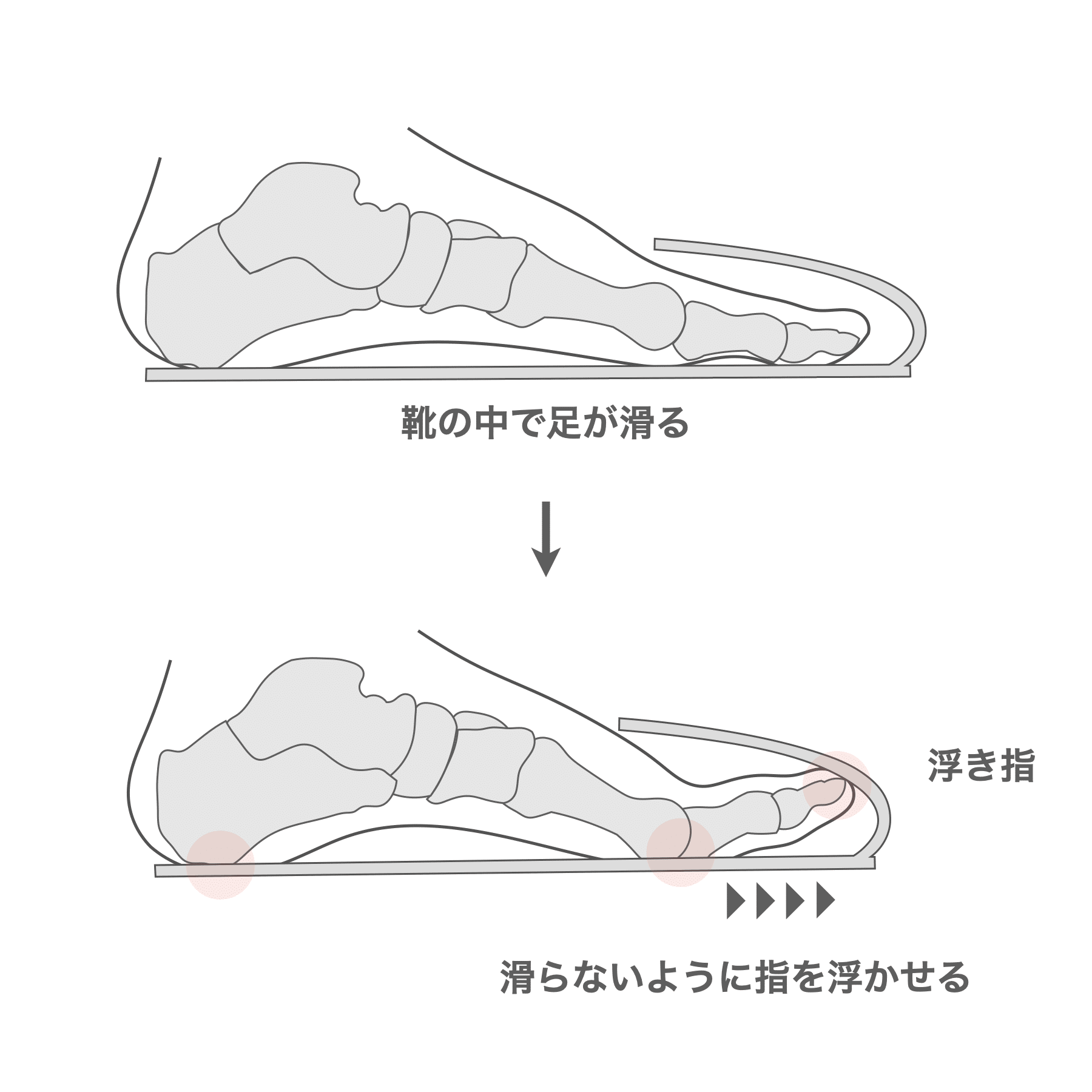

合わない靴や、滑りやすい靴下を履いていると、足指で踏ん張って滑り止めのように使おうとします。これはスリッパやサンダルなどの履き物で多くみられる現象です。このような状態が続くと、足指を常に“浮かせるクセ”がつき、短小趾屈筋が働かない状態になります。

浮き指とは、本来接地しているはずの足指が、立位や歩行時に地面から浮いてしまっている状態です。この状態では、小指が接地せず、短小趾屈筋が発揮するはずの「屈曲力」が必要とされなくなります。つまり、筋肉に神経的な命令(収縮刺激)が届かず、「使われない筋肉」として眠ってしまうのです。

また、接地していない小指は地面からの反力を受け取ることができず、筋肉に対する物理的な負荷(ベクトル)も消失します。その結果、筋肉は収縮・弛緩を繰り返す機会を失い、血流が低下し、滑走性や柔軟性も徐々に失われていきます。

加えて、足指が浮いている状態では、足の外側で踏ん張る感覚も失われていくため、神経系による「再学習のチャンス」も奪われます。使わない → 筋力が落ちる → 指が浮く → さらに使わない、という悪循環が形成されるのです。

このように、「浮き指」は単なる接地の問題ではなく、短小趾屈筋という“小さな支え”の筋肉を機能不全へと追い込む大きな引き金になります。そしてそれは、歩行の不安定化、さらには骨盤や体幹のバランス崩壊へと波及していきます。

YOSHIRO

YOSHIRO浮き指はサボってるわけじゃないんです。“使えない状態”になってるだけ。小指が地面に触れて初めて、筋肉は目を覚まします。

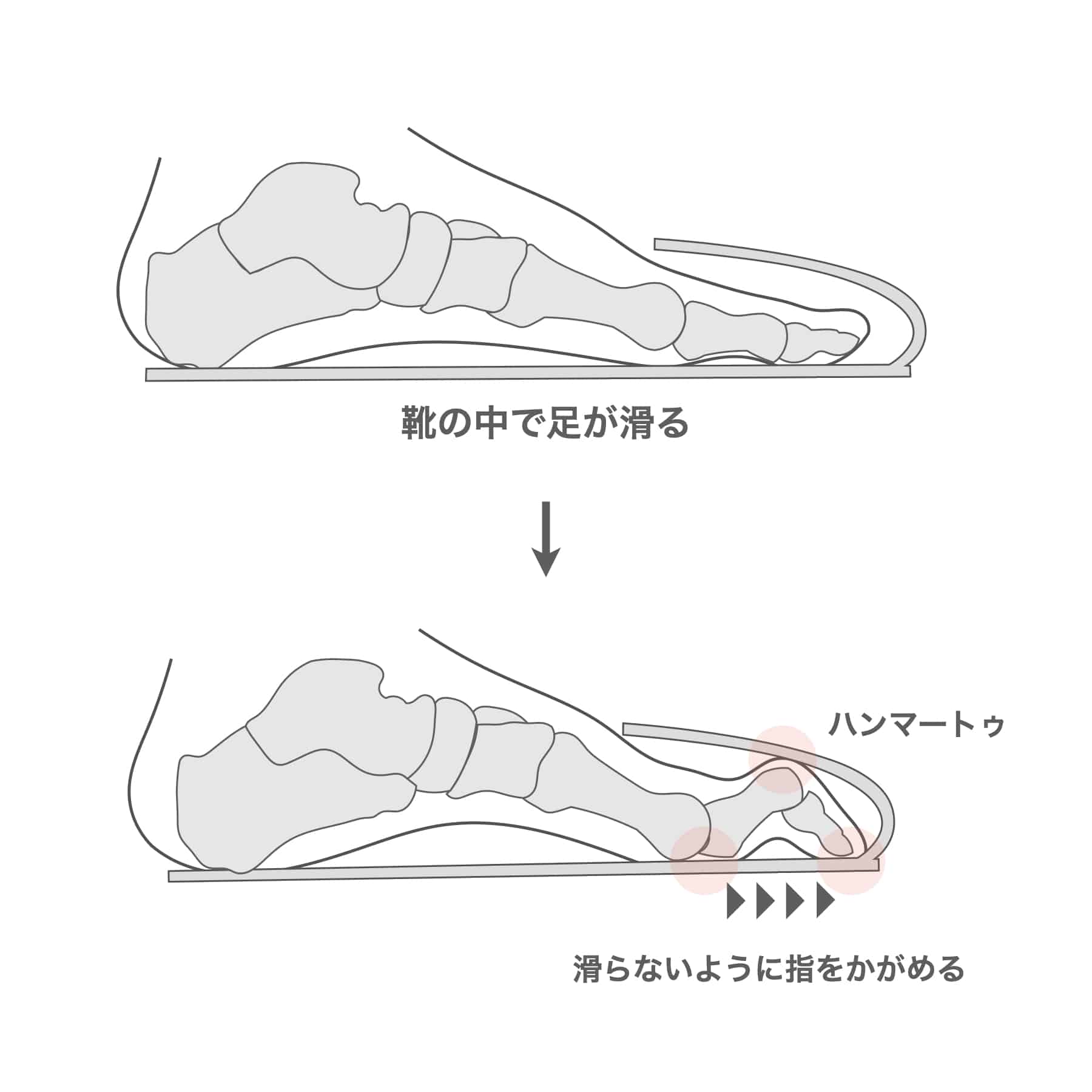

「屈み指」が短小趾屈筋の機能不全をまねく

合わない靴や、滑りやすい靴下を履いていると、足指で踏ん張って滑り止めのように使おうとします。これは紐が緩い、小さい靴などの履き物で多くみられる現象です。短小趾屈筋は、第5中足骨から第5基節骨にかけて走行し、小指を曲げる働きを担っています。

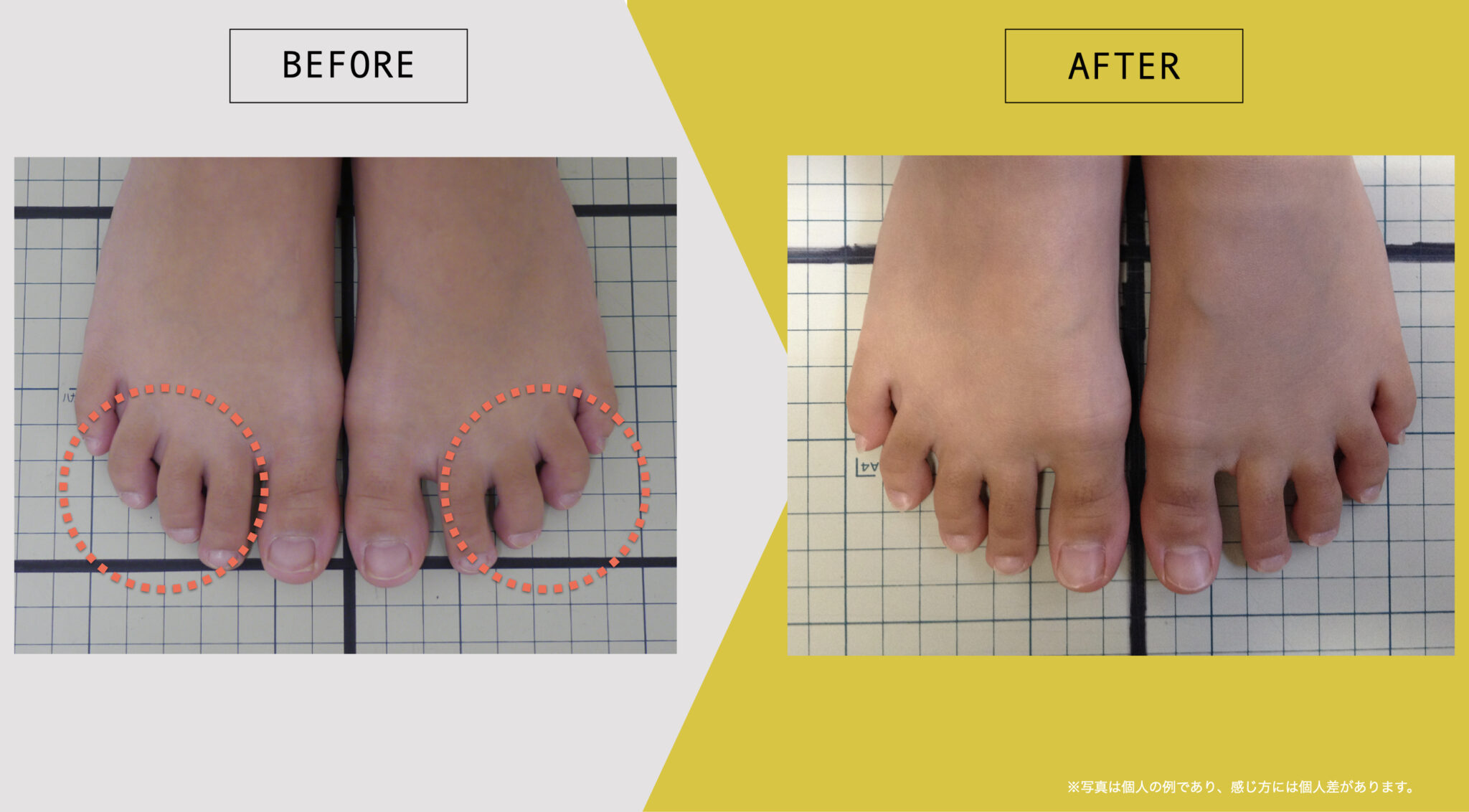

本来この筋肉は、歩行中に小指を屈曲・伸展させることで足の外側を支え、バランスを保つ役割を果たします。しかし、この筋肉が“働きすぎて縮こまり、固まった状態”が「屈み指(かがみゆび)」です。屈み指とは、小指が常に曲がったままの状態で、関節が伸びず、地面に接地できない状態を指します。

この状態が続くと、短小趾屈筋は常に収縮位に固定され、筋肉が縮んだまま“働けない”状態に陥ります。

筋肉というのは、「伸び縮みする」ことで力を発揮します。しかし屈み指では、筋肉が最短距離で固定されたまま動かず、血流や神経伝達も低下し、滑走性も失われていきます。つまり、筋肉があるのに動かない=機能不全の状態になるのです。

このようにして、屈み指は一見「筋肉がよく働いている」ように見えて、実際は縮こまって機能を失った状態であり、短小趾屈筋の正常な屈曲・支持・反応といった機能が発揮できなくなる原因になります。また、小指が接地できないことで、歩行時に外側で踏ん張る力が失われ、重心が外に偏りやすくなり、足のアーチ構造がさらに崩れるという悪循環も生じます。

YOSHIRO

YOSHIRO動いてるように見えるだけじゃダメ。筋肉は“使えているかどうか”がすべてなんです。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)