【医療監修】姿勢の崩れは“足の深層筋”から始まる──足底方形筋・長母趾屈筋・虫様筋が沈黙すると何が起きるのか?

はじめに:その姿勢不良、“足指の変形”が始まりだったかもしれない

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「足指なんて、身体全体に大きな影響はないだろう」と思っていませんか?

しかし私は、20年以上にわたる臨床経験と研究を通して、「足指の形と機能の崩れこそが、すべての不調の始まりである」という確信に至りました。

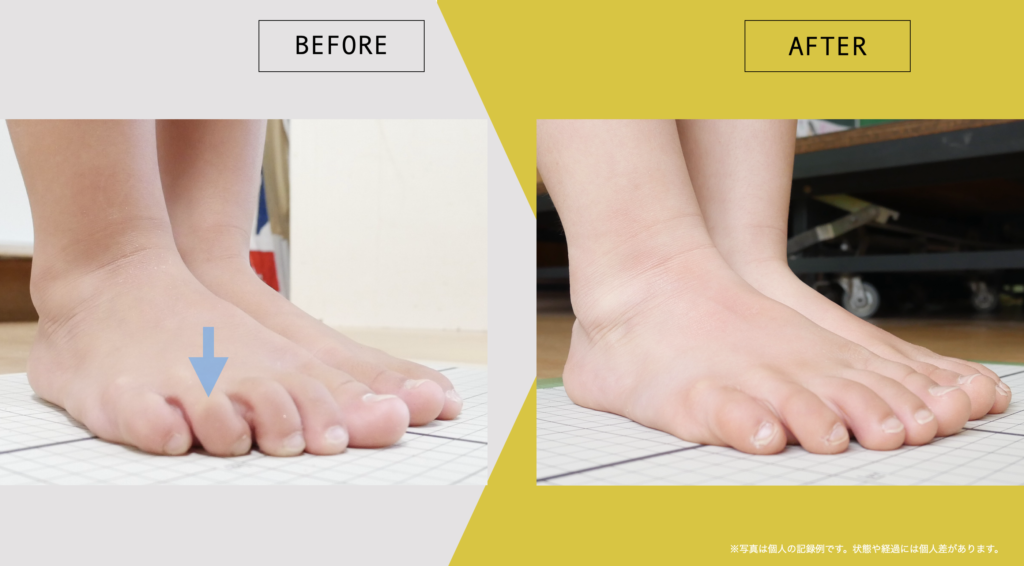

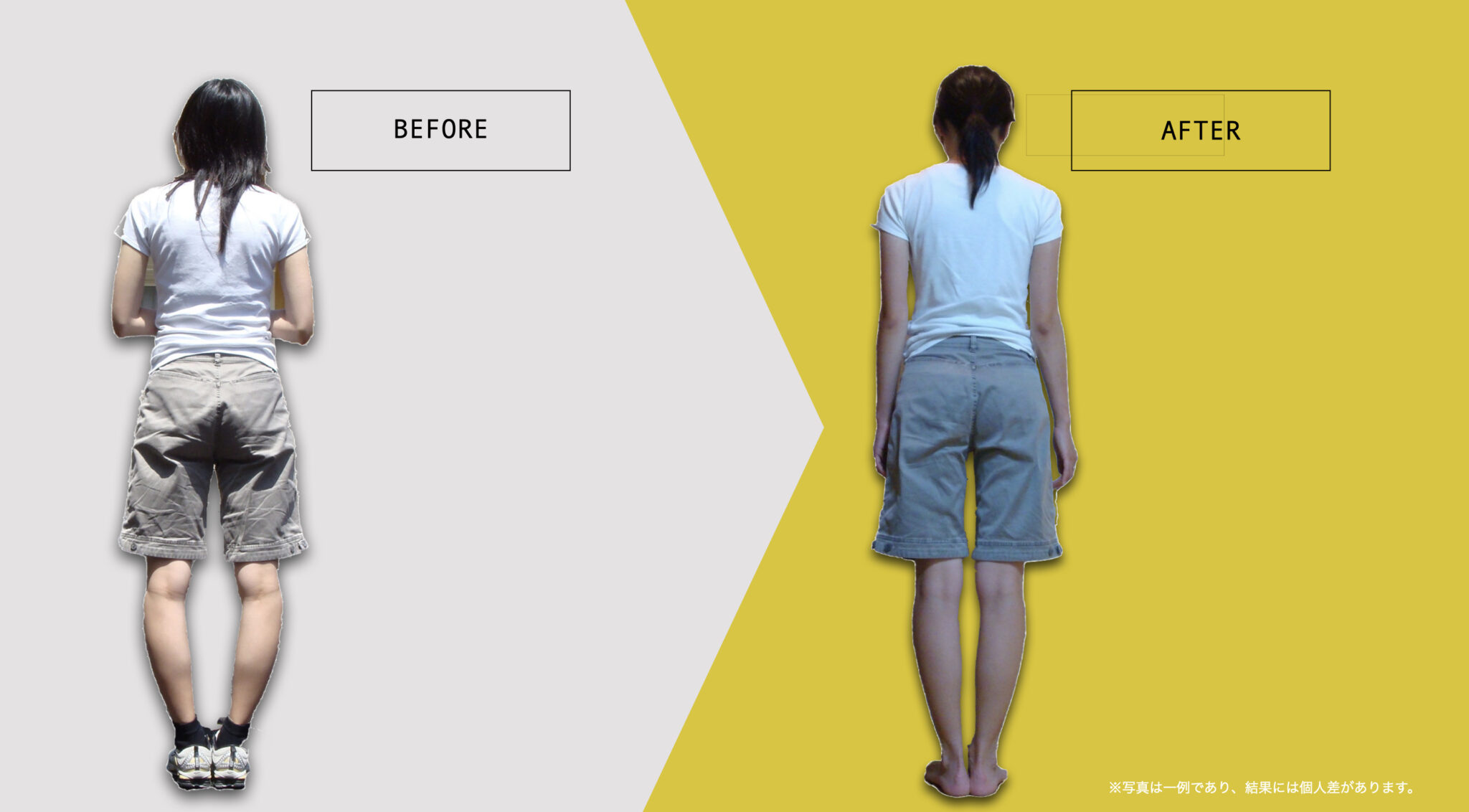

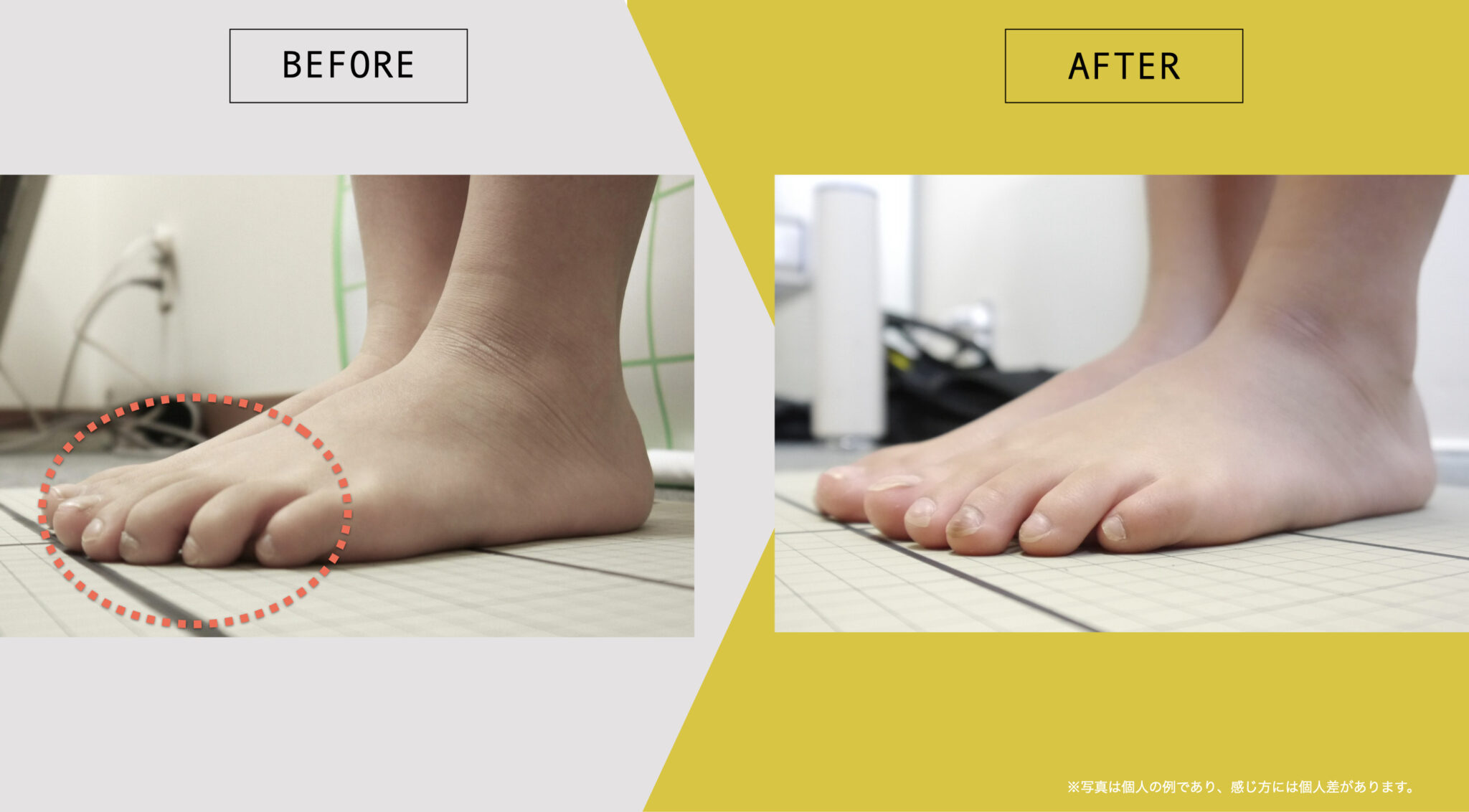

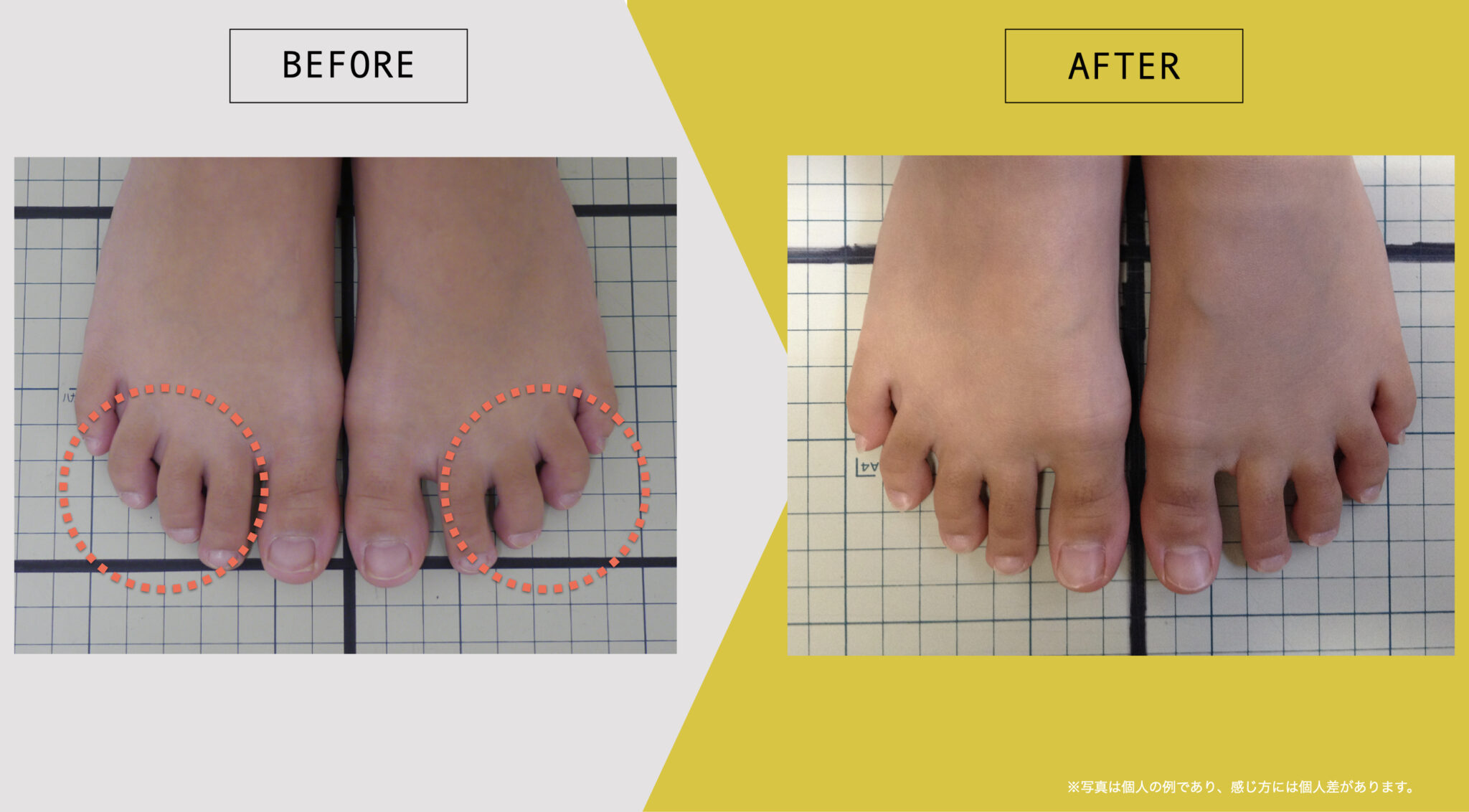

特に、外反母趾・内反小指・浮き指・屈み指などの変形は、足指に付着する“聞き慣れない深層筋群”を沈黙させてしまいます。

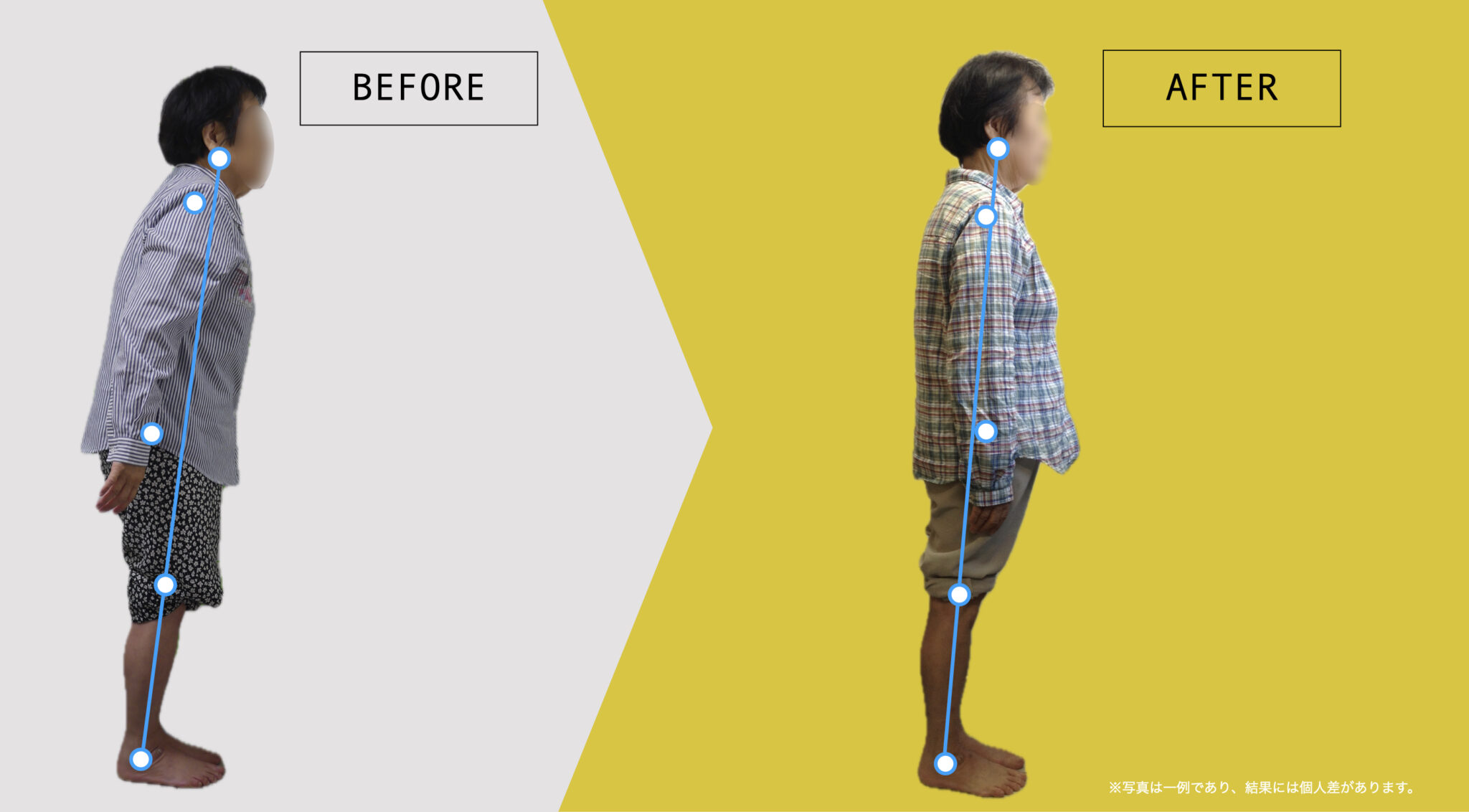

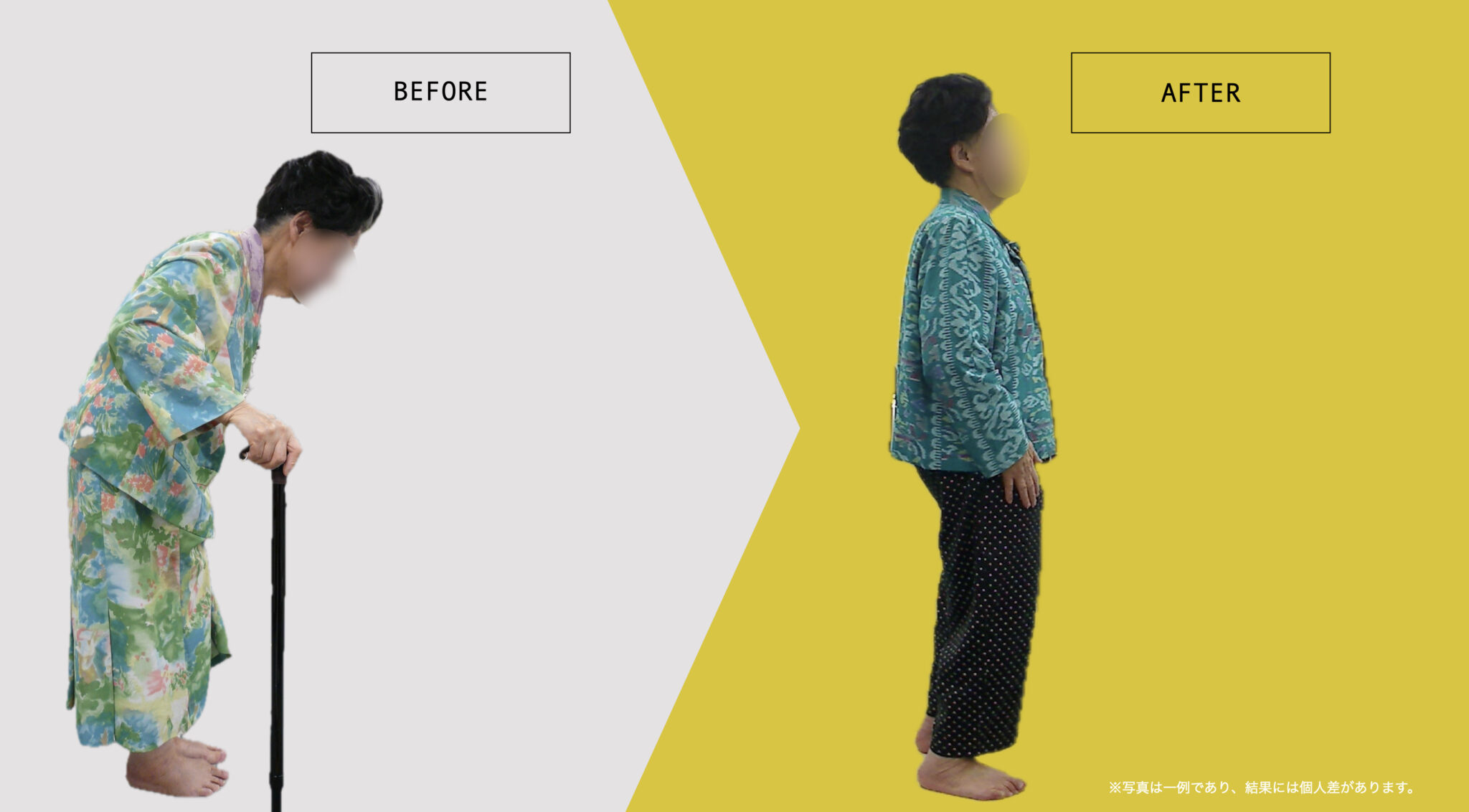

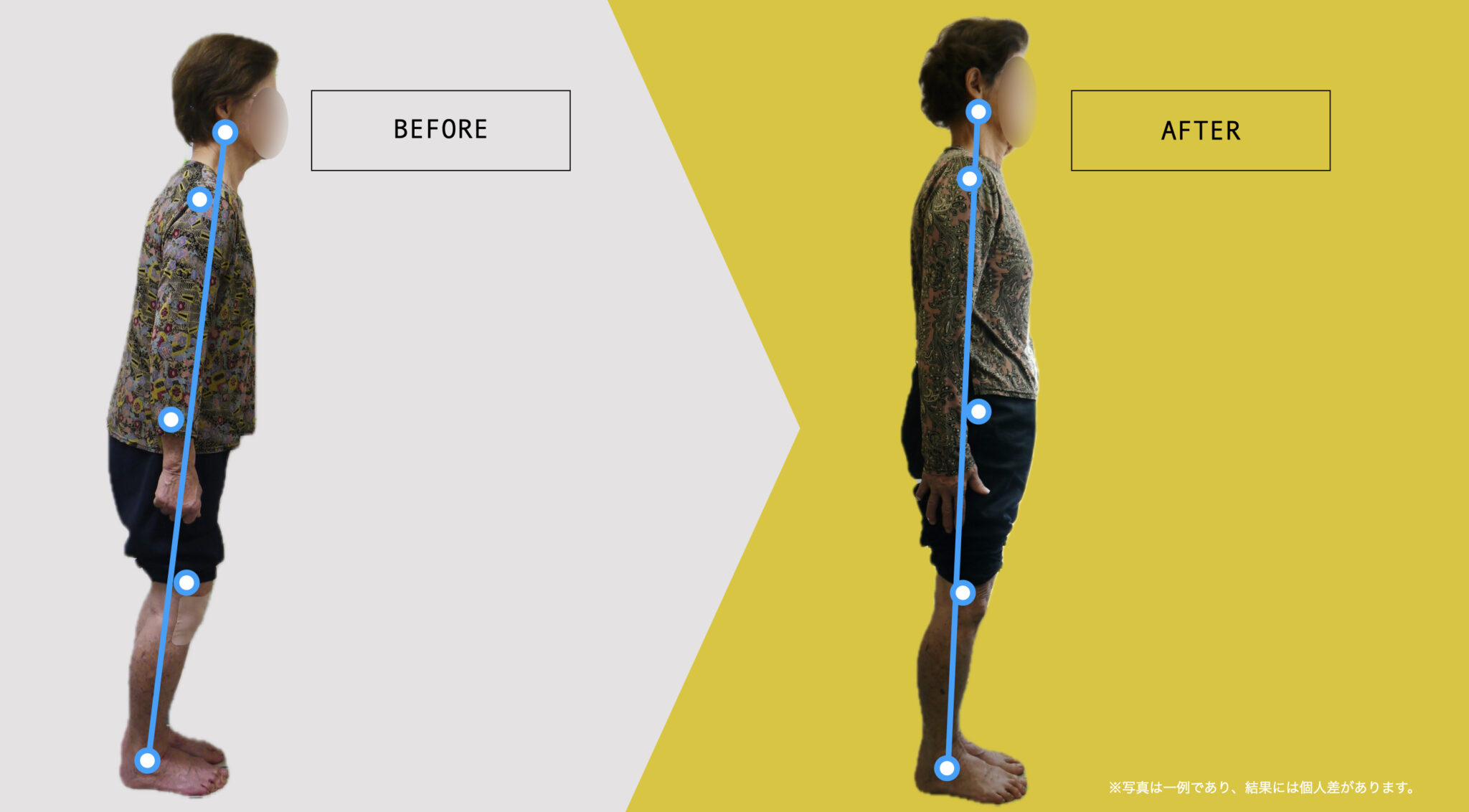

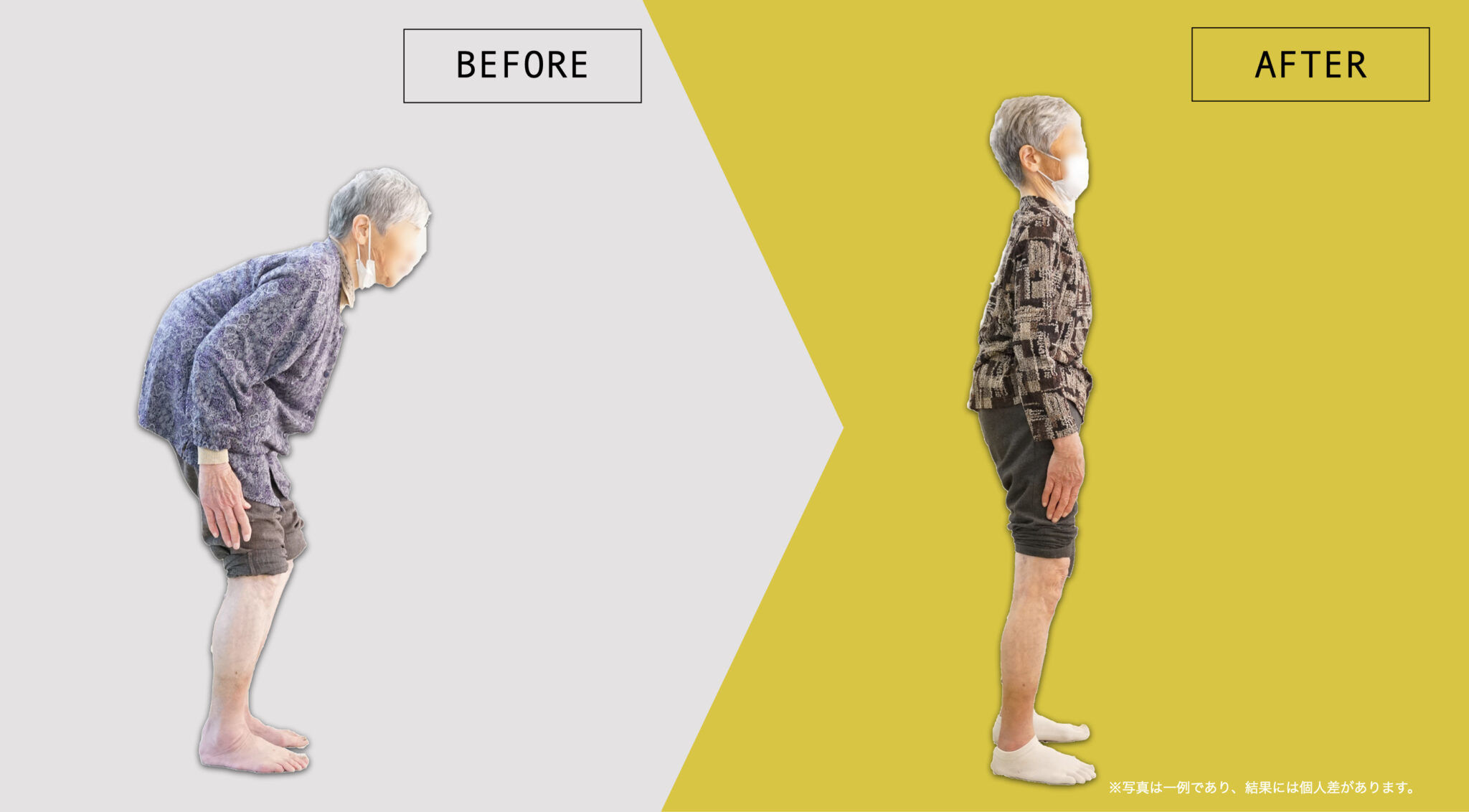

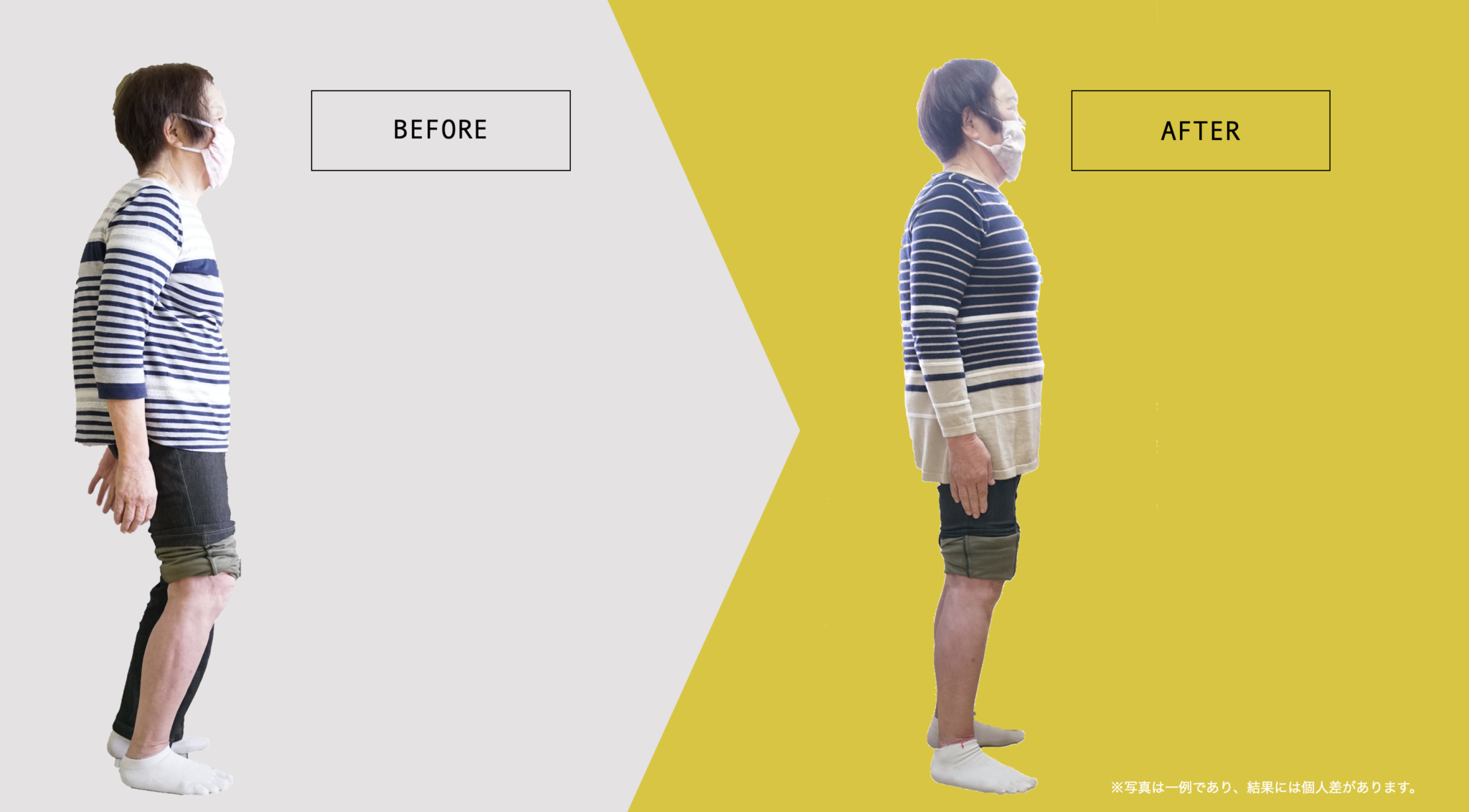

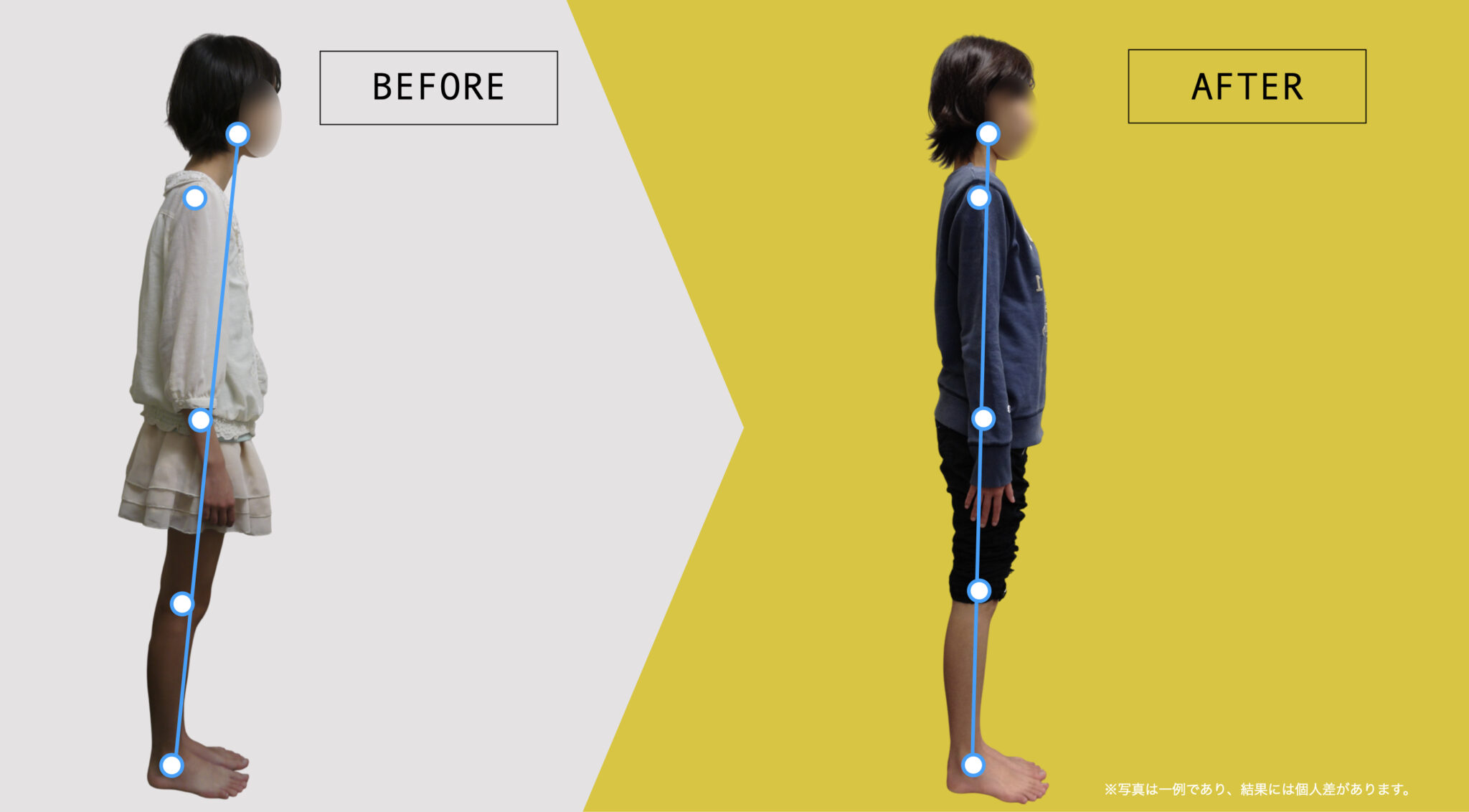

それにより、骨格全体のバランスが崩れ、猫背・反り腰・脚長差・膝痛・腰痛など、全身の不調が引き起こされるのです。

この理論を、私は「Hand-standing理論」と名づけました。

“手のように立つ足”を取り戻すこと──それが、すべての身体調整の出発点です。

第1章:なぜ“姿勢不良”は足から始まるのか?──Hand-standing理論の基礎

私たちの足は、手のように繊細で、多関節かつ感覚豊かな器官であり、本来は「足指で支え、足指で感じる」構造になっています。

私はこれを「Hand-standing理論」と呼んでいます。

人の足は、構造的にも神経的にも「立つための手」として設計されており、

足指は体重を支える“柱”であると同時に、

姿勢を感じ、微調整するための高性能な感覚器です。

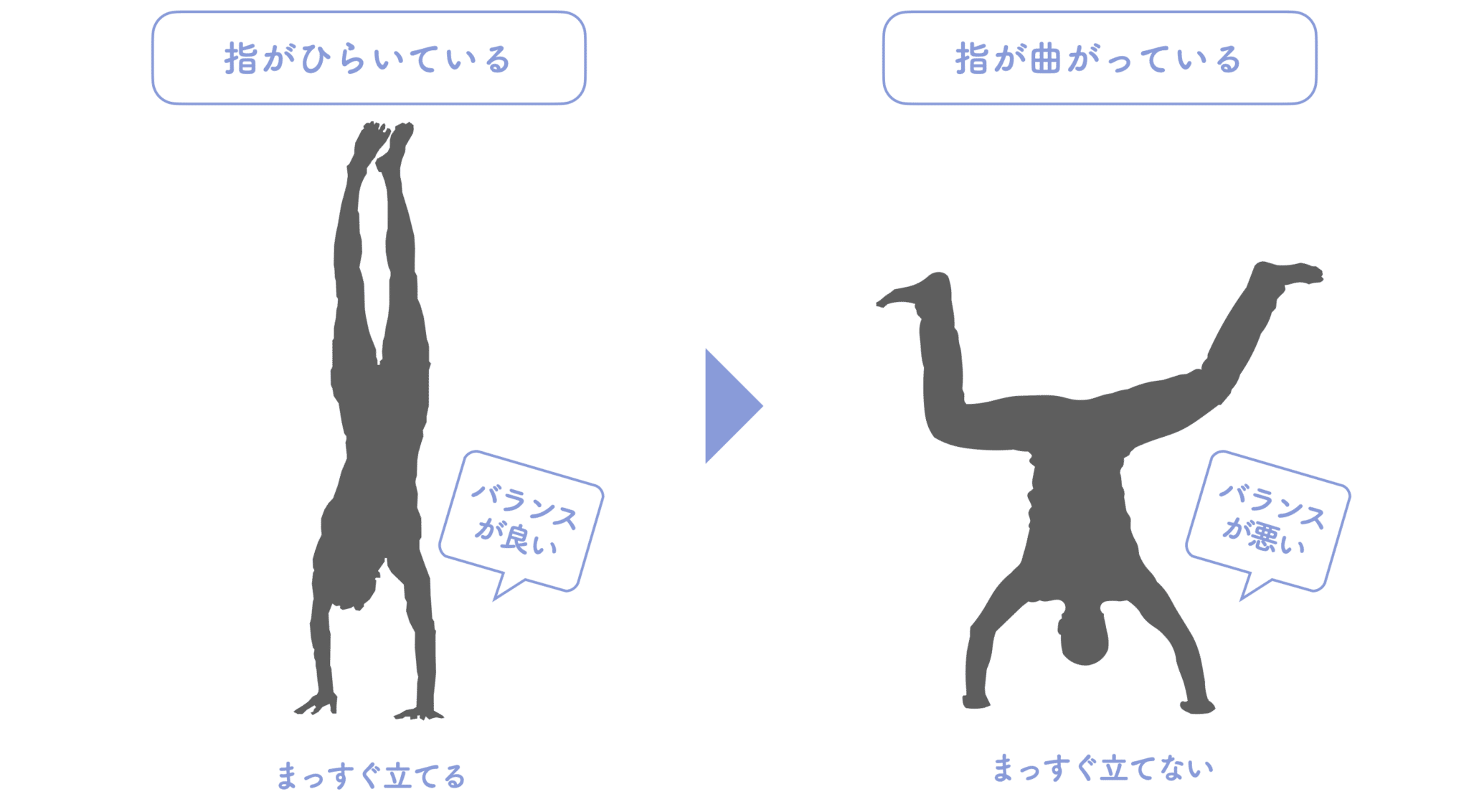

手で逆立ちをすると、指が床を探り、関節が細かく働き、

体幹より先に“指”がバランスを制御します。

実は、私たちは本来、足でも同じことをしている。

ところが足指が使えなくなると、

姿勢制御は末端から失われ、

その代償を腰や背中、首が引き受けることになります。

姿勢不良は、筋力低下ではなく、

足指という「末端制御装置」の機能停止から始まる。

これが、Hand-standing理論の出発点です。

ところが現代人の多くは、以下のような状態に陥っています。

- 外反母趾による母趾の横倒れ

- 内反小指による小趾の圧迫・巻き込み

- 浮き指によって足指が地面から離れている

- 先の細い靴や厚底靴、すべりやすい素材の靴下による足裏センサーの遮断

このような変形や機能不全によって、足指に付着する小さな筋肉群=「姿勢を操るセンサー兼アクチュエーター」が働かなくなります。

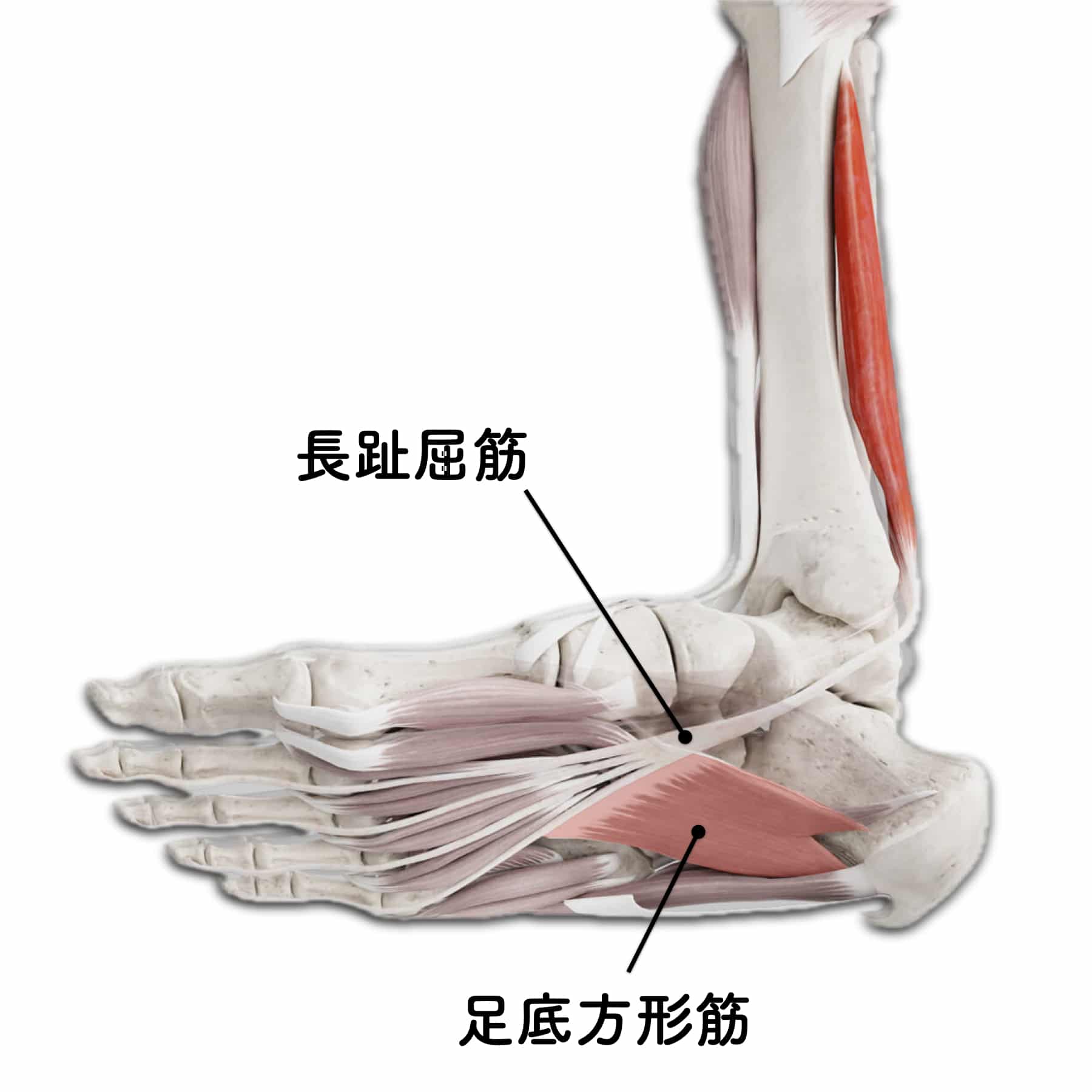

特に重要なのが、足底方形筋・長母趾屈筋・虫様筋といった、聞き慣れないが極めて本質的な筋肉です。足指の解剖学シリーズでも記載しているので、参照してみてください。

YOSHIRO

YOSHIRO“足で立つ”のではなく、“足指で立つ”という感覚を、多くの人が忘れてしまっている。姿勢の乱れは、いつも“感覚の喪失”から始まります。

第2章:足底方形筋──“斜めに流れる力”を修正する軌道整備士

● 足底方形筋の基本構造

足底方形筋(Quadratus Plantae)は、踵骨(かかとの骨)から始まり、長趾屈筋の腱に付着します。この筋肉は足指の骨には直結していません。長趾屈筋の牽引軌道を補正し、“足指をまっすぐ曲げる”ための補助装置として働いています。

● 変形による機能低下

浮き指や外反母趾・屈み指・寝指のある足では、足指が接地せず、長趾屈筋の腱が斜めに引っ張られたまま固定されることが多く、足底方形筋の働きが失われてしまいます。

● 臨床的な影響

- 歩行時の軌道ズレ → 足趾が真下でなく“斜め前”に折れ、蹴り出しが乱れる

- 重心後方化 → 骨盤が後傾し、猫背や膝屈曲が常態化

- 足底筋膜のテンション不均衡 → 足底腱膜炎や外反母趾進行のリスク増大

YOSHIRO

YOSHIRO足底方形筋は“力の軌道”を正す職人のような存在です。けれど、足指が地面に触れなくなった瞬間、その職人は仕事場を失ってしまうのです。

第3章:長母趾屈筋──“反り腰”と“浮き指”をつなぐ見えない橋

● 姿勢制御の主役

長母趾屈筋(Flexor Hallucis Longus)は、腓骨から起こり、足裏を走って母趾の末節骨に付着します。姿勢保持中にも持続的に働く抗重力筋であり、立位での前後バランス・ジャンプ時の推進力・蹴り出しの安定に欠かせない存在です。

● 外反母趾・浮き指との関係

- 母趾が外反することで、長母趾屈筋の腱が外側に引っ張られ、機能的なトルクがかけられなくなる

- 浮き指により地面との接点が失われ、筋紡錘からのフィードバックが遮断

- 補正として臀筋や脊柱起立筋が過緊張し、反り腰パターンを誘発

このように、姿勢制御中枢である長母趾屈筋が“感覚遮断”されることで、腰椎カーブの過前弯・骨盤前傾など全身への波及が起こるのです。

YOSHIRO

YOSHIRO母趾が地面をつかまなくなった瞬間、腰は反り、骨盤は迷い始めます。長母趾屈筋は、見えない“姿勢の錨(いかり)”なんです。

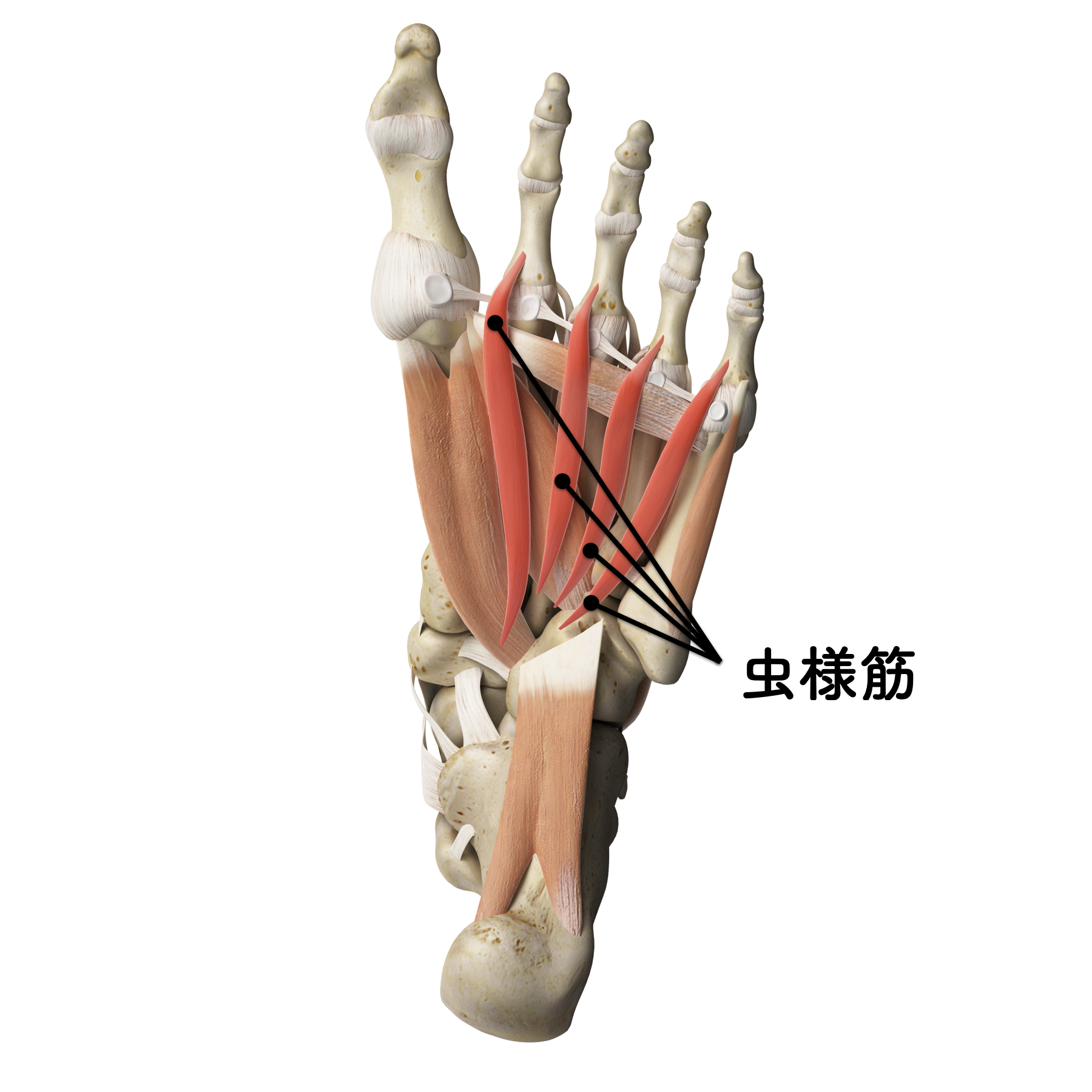

第4章:虫様筋──神経と筋肉の「インターフェース」が壊れるとき

● 虫様筋の役割

虫様筋(Lumbricals)は、長趾屈筋腱と足背腱膜の間に走り、屈伸のバランス調整や足趾の滑らかな動きを司る筋です。また、固有受容器としての役割も担い、足趾の“位置・張力・接地”の情報を中枢に送ります。

● 内反小指・屈み指による機能喪失

- 開帳足などで虫様筋が伸張されたまま固まると、小趾が引っ張られて内反小趾になる

- 屈み指によって屈筋の優位性が高まり、協調運動が破綻

- 神経フィードバックの消失により、足指の動きがロボットのようにぎこちなくなる

これはすなわち、「動きの洗練性」と「姿勢の微調整能力」の崩壊です。

YOSHIRO

YOSHIRO虫様筋が働かなくなると、足指は“感じること”をやめ、ただ動くだけの棒になります。足指の知性が失われたとき、身体全体のバランス感覚も壊れていくのです。

第5章:筋力低下ではなく“使用停止”──筋肉が沈黙する本当の理由

これらの筋肉が“弱る”のではなく、“使われなくなっている”ということが、本質的な問題です。

原因は明白です。

| 原因 | 結果 |

|---|---|

| 足に合わない靴 | 指の変形・圧迫・接地不能 |

| クッション性過多 | 固有受容感覚の喪失 |

| 五本指ソックスの誤用 | 足趾の分離不能、滑りによる接地不全 |

| 座りすぎ・歩かなすぎ | 足底筋群の萎縮、神経接続の断絶 |

その結果、筋出力の問題ではなく“神経−筋連携の遮断”が起こっているのです。

YOSHIRO

YOSHIRO筋肉は衰えたのではありません。“呼ばれていない”から動かなくなったのです。問題は、力ではなく感覚と習慣にある。

第6章:筋肉が“働きやすくなる条件”──再教育の前に整えるべき土台

足底方形筋・長母趾屈筋・虫様筋などの深層筋は、

“足指が自然に広がり・伸び・接地する環境” を前提に機能するように設計されています。

そのため、

- 足指の向き

- 接地のしやすさ

- 腱の走行

- 足裏の感覚

といった “働くための前提条件” が乱れている場合、

筋力の大小よりも 神経−筋の連携自体が働きにくくなる ことがあります。

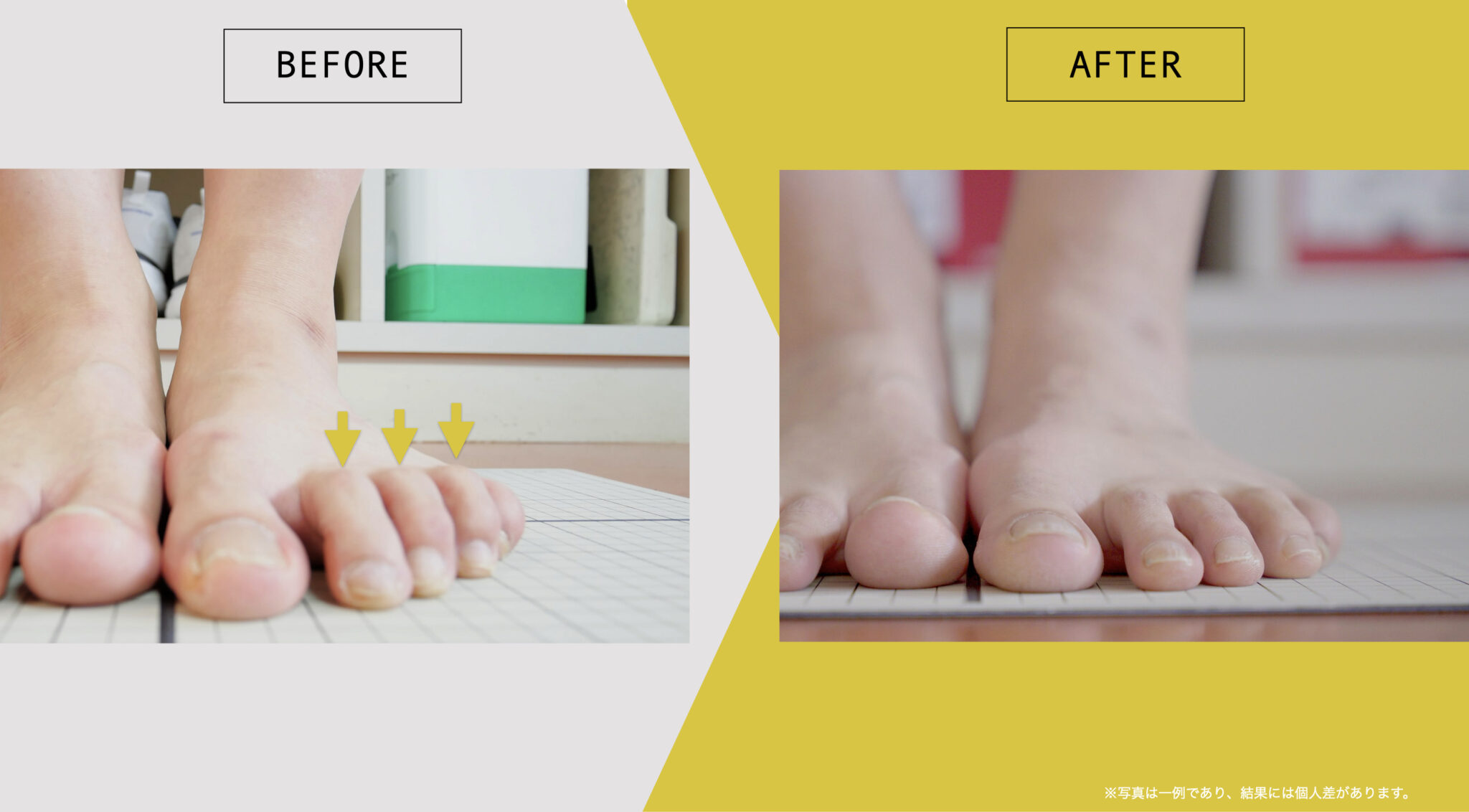

■ 足指の環境が整うと何が起きるか?

環境が整うと、

- 足指が動きを思い出しやすくなる

- 深層筋が使われやすい方向に導かれる

- 接地のフィードバックが戻りやすくなる

といった “働きやすくなる方向性” が生まれます。

ただし、これは医療的効果ではなく

あくまで 「環境によって使いやすさが変わる」 という構造的な視点です。

第7章:外反母趾・内反小趾は“結果”ではなく、使い方の積み重ね

外反母趾や内反小趾などの変形は

「高齢者に起きる現象」と誤解されがちですが、

実際には、

- 靴の圧

- 足指の滑り

- 接地の欠如

- 屈み指の習慣

などによって 筋や腱の走行が徐々に変化していく“生活習慣の積み重ね” です。

この変化は深層筋の働きかたにも影響し、

足指の動きが更に使いにくい方向へ進むことがあります。

ここで重要なのは、

変形=結果ではなく、筋・腱・感覚が変化する “きっかけ” にもなり得る

という視点です。

足指の形そのものが、

筋肉が働く「環境」に大きな影響を与えるからです。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)