【医療監修】足指に力が入らない・踏ん張れないのは「長趾屈筋」が原因?──浮き指・歩行不安定・膝や腰の負担との本質的メカニズム

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「整形外科は物理学だ」と私は考えています。

力がどこにかかり、どの方向に働いているのか──それを読み解くには“ベクトル”という物理学の概念が不可欠です。筋肉も靭帯も、構造物として捉えれば「張力・牽引力・圧縮力」のバランスで成り立っているのです。

今回解説する長趾屈筋(ちょうしくっきん)もまさに、力の方向と作用点が極めて明確な筋肉です。足の指が“地面をつかむ”という非常に原始的かつ本質的な動作を支えており、機能低下すれば足元から全身に影響が及ぶ筋肉です。

長趾屈筋とは?

長趾屈筋(Flexor Digitorum Longus)は、ふくらはぎの内側(脛骨の後面)から始まり、足首の内側を通って、足裏を斜めに横切り、第2〜第5趾の末節骨(つま先の骨)に付着する筋肉です。

筋肉は基本的に「両端を骨に付着し、収縮によって関節を動かす」仕組みです。長趾屈筋もその例外ではなく、ふくらはぎから足指の先までつながる長い筋肉。足の“裏面”を支える非常に大事なワイヤーのような役割を果たしています。

YOSHIRO

YOSHIRO足指の先まで“つながる”この筋肉が働いてこそ、地面をつかむ感覚が生まれるんです。

どこにあるの?

長趾屈筋は、脛骨の後面(中下1/3)からスタートし、足関節の内側、足裏を斜めに横断し、第2〜5指の末節骨に付着しています。

【起始】

脛骨後面(中下1/3)

【停止】

第2〜5趾の末節骨(Distal Phalanges)

【神経支配】

脛骨神経(S1, S2)

【主な作用】

内側縦アーチの支持(アーチ構造の張力維持)

第2〜5趾の屈曲(指を曲げる)

足関節の底屈(つま先を下げる)

つまりこの筋肉も、“足指に直接付着している”筋肉であることがポイントです。

どんな役割をしているの?

長趾屈筋の仕事は、足の人差し指から小指までを曲げることです。この働きにはいくつもの重要な意味があります。

歩行時の「蹴り出し」で、指がしっかり曲がることで前への推進力を生み出します。この筋肉が弱くなると、すり足・ペタペタ歩きになりやすくなります。

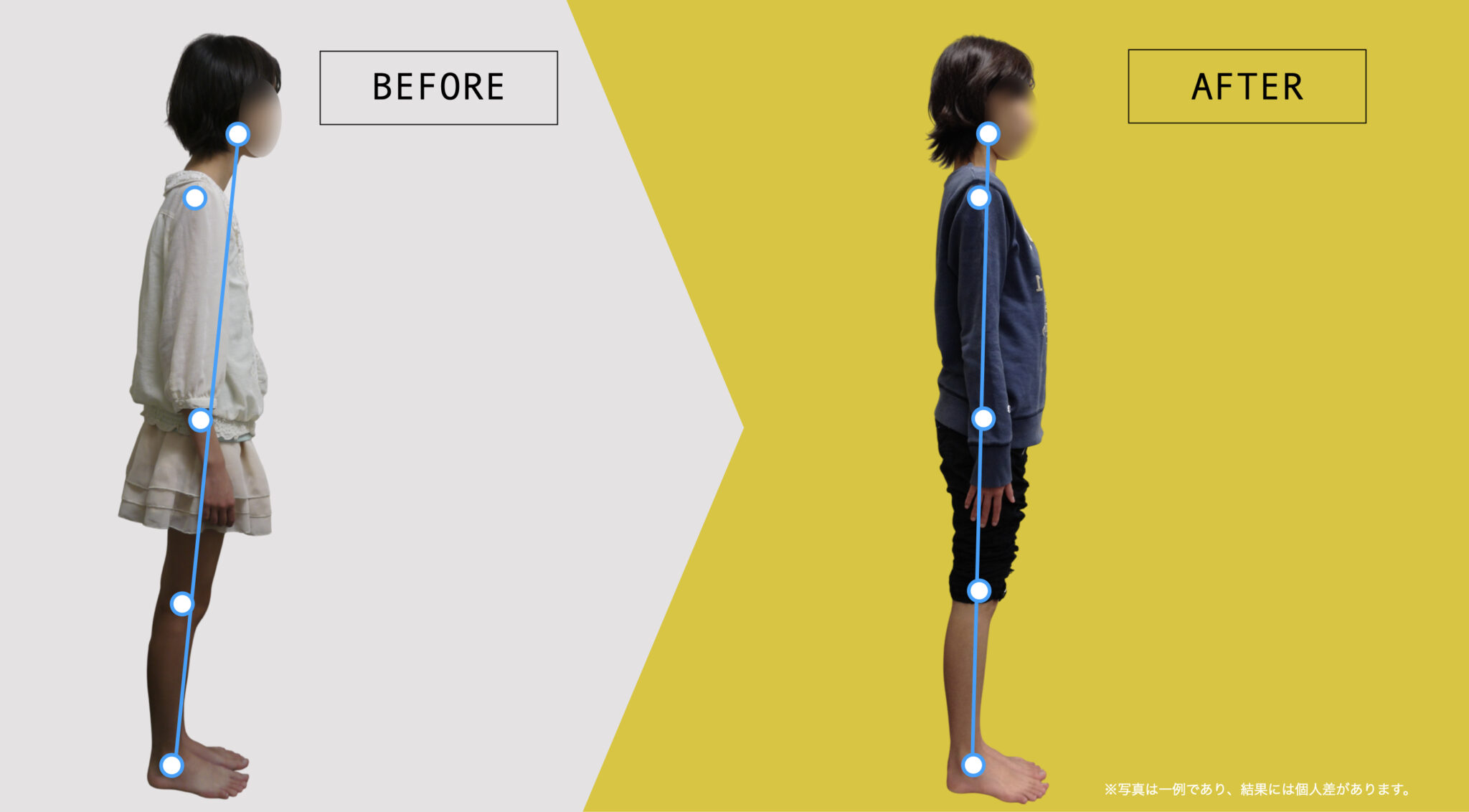

足の指がしっかり接地していることで、立ったときのバランスが安定します。

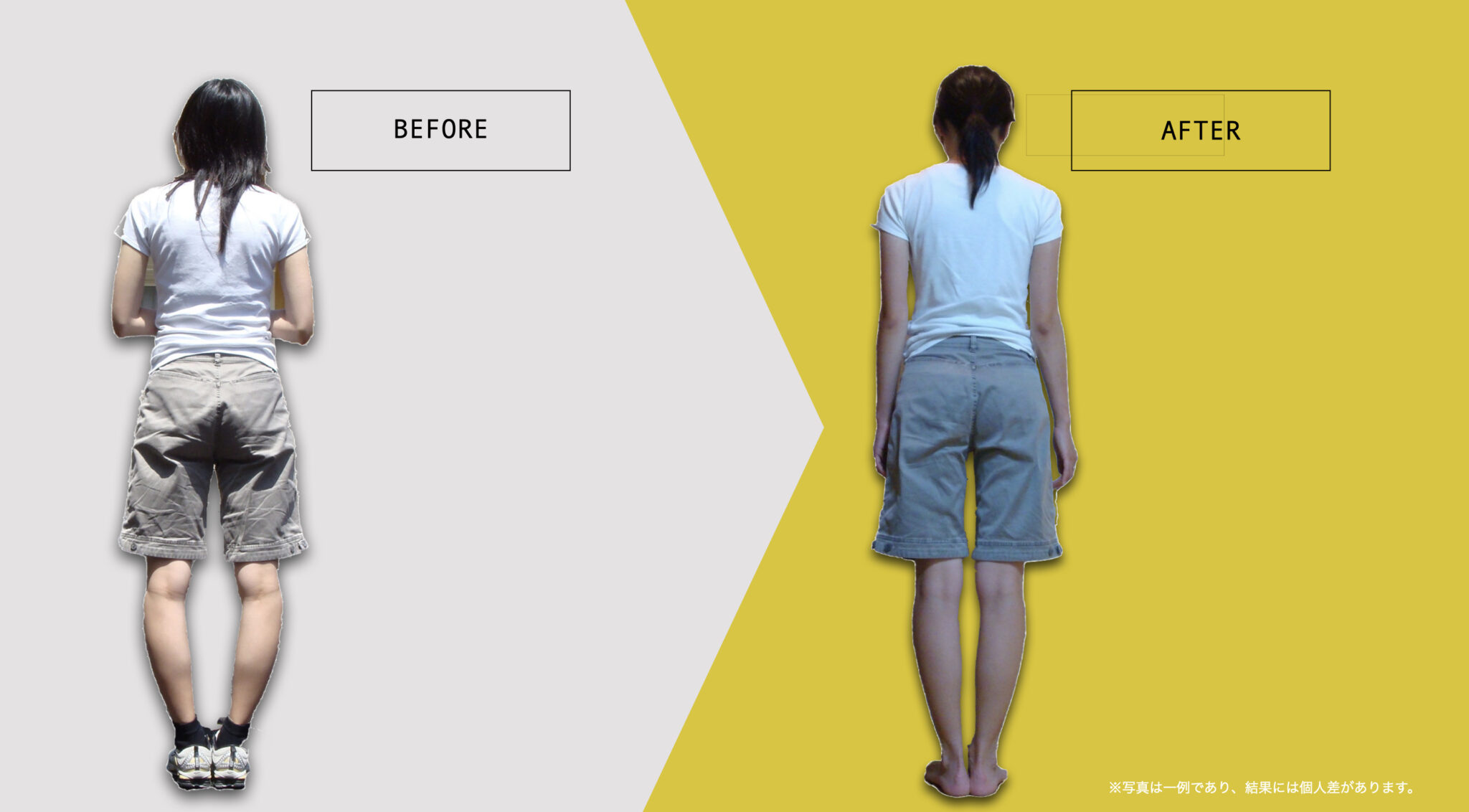

とくに第5趾(小指)までがしっかり接地していないと、重心が内側に偏りやすくなります。ニュートラルポジションを保つための必要な筋肉です。

長趾屈筋は足の縦アーチと横アーチを支える筋肉でもあります。この筋肉が働いていることで、地面からの衝撃を筋肉が吸収できるようになります。

この筋が正常に働かないと、内側縦アーチが落ち、偏平足や疲労骨折のリスクが高まります。

YOSHIRO

YOSHIRO足の指が使えているかどうかで、歩き方も立ち方も変わります。長趾屈筋は“地面をつかむ力”の原点なんです。

なぜ大切なの?

この筋肉も足の指に付着しているため、足の形状や接地状況に大きく影響されます。

例えば──

- 足指が浮いていると、筋肉が“たるんで”働けない

- 指が変形していると、曲げ伸ばしがスムーズにできない

- 足裏が滑る靴下や靴だと、指で踏ん張るクセがつき、逆に筋肉が硬くなってしまう

つまり、長趾屈筋も「足の形が崩れると機能不全に陥る筋肉」なのです。

筋力低下とその影響

足の指で地面を蹴る動作がうまくできなくなるため、推進力が小さくなり、歩幅が狭くなる、疲れやすくなるといった症状が出やすくなります。

指が浮いていると、地面との接地面積が小さくなり、不安定になります。それによって、ちょっとした段差や滑りやすい床でもバランスを崩しやすくなります。

筋力が落ちると、アーチ構造が崩れ、偏平足や開帳足になりやすくなります。これは足の骨を支える“張力”が不足している状態です。

YOSHIRO

YOSHIRO指の筋肉が弱ると、足元から全身が崩れていきます。歩き方が変わったなと感じたら、まず足指を疑ってみてください。

筋力低下は「足だけの問題」にとどまらない

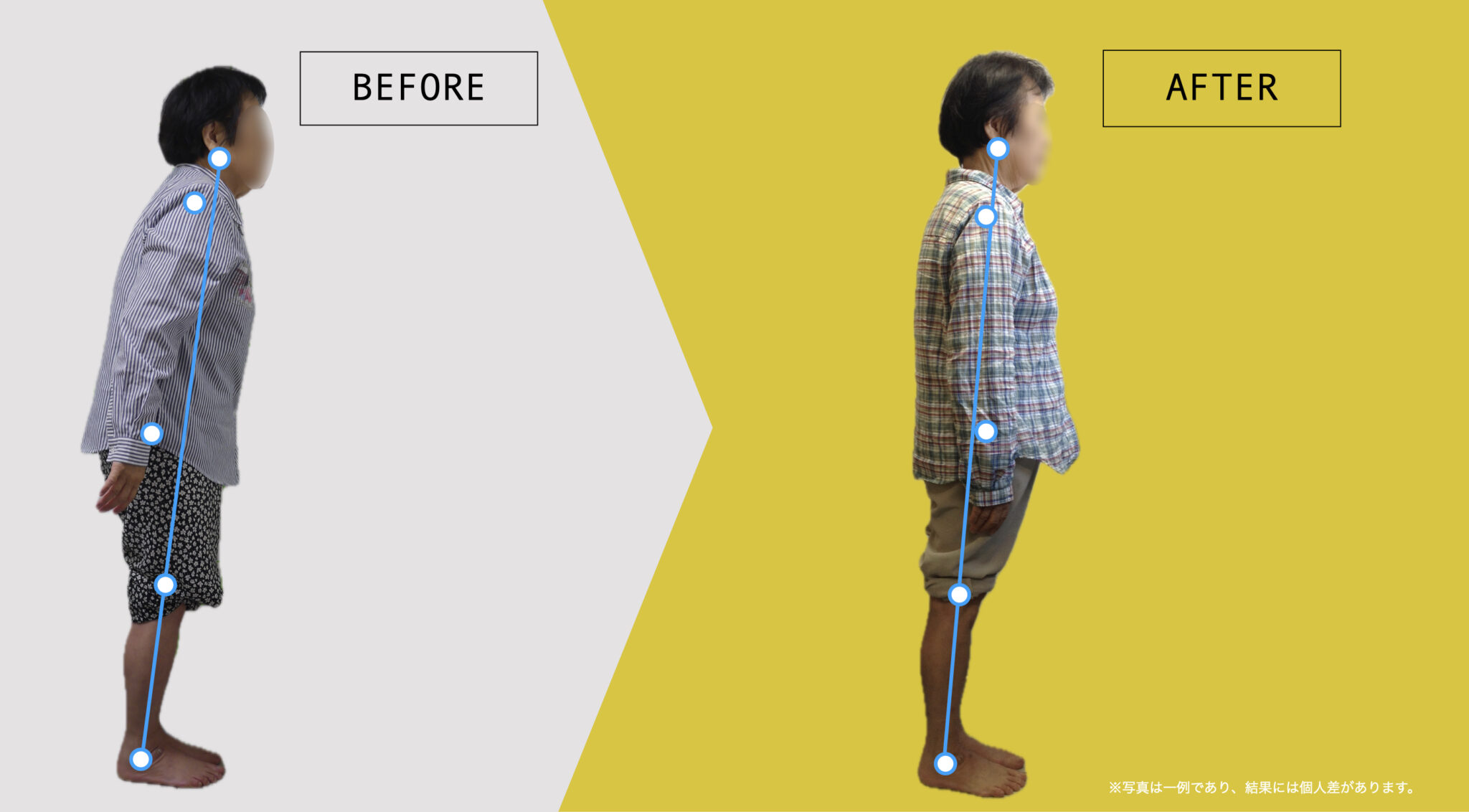

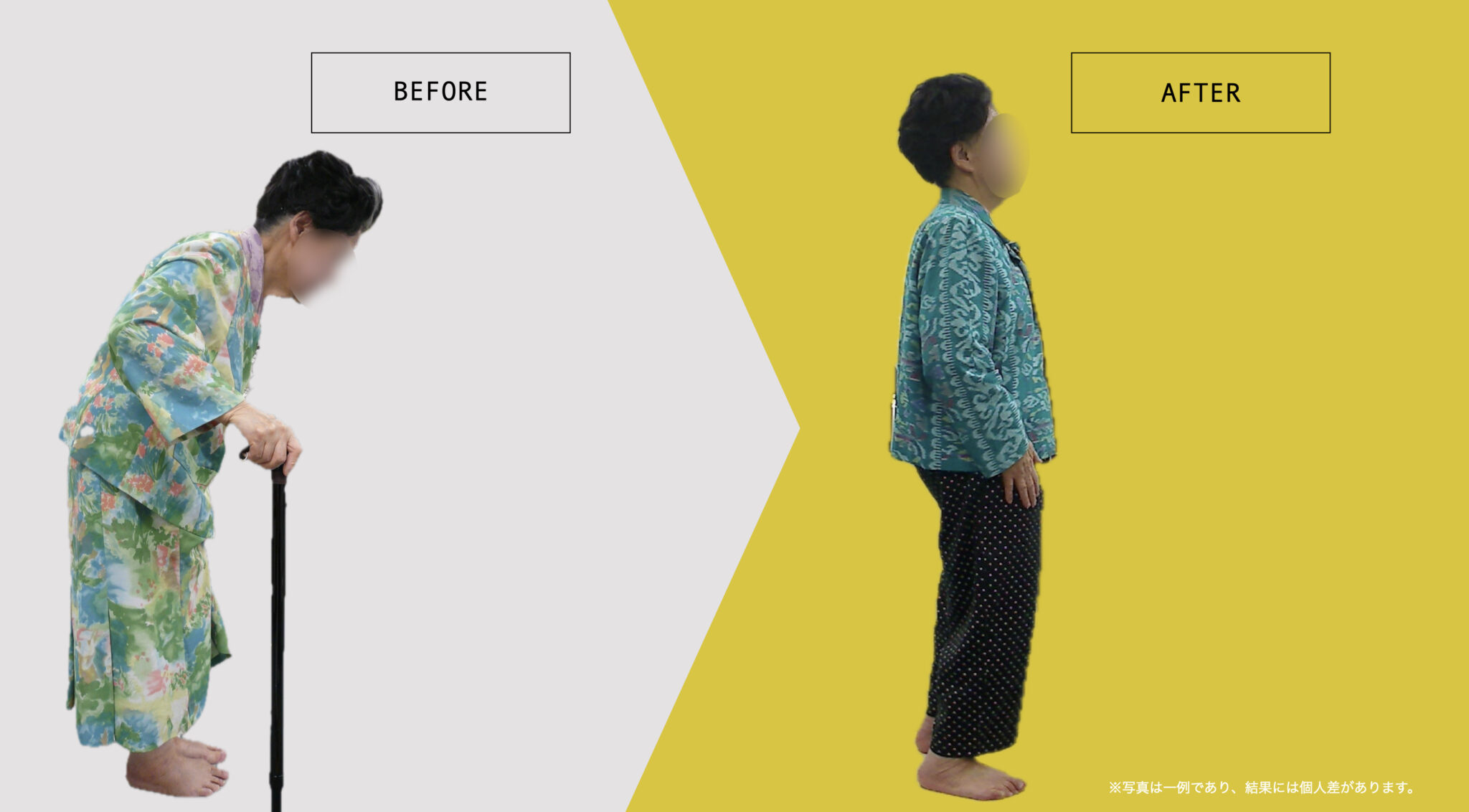

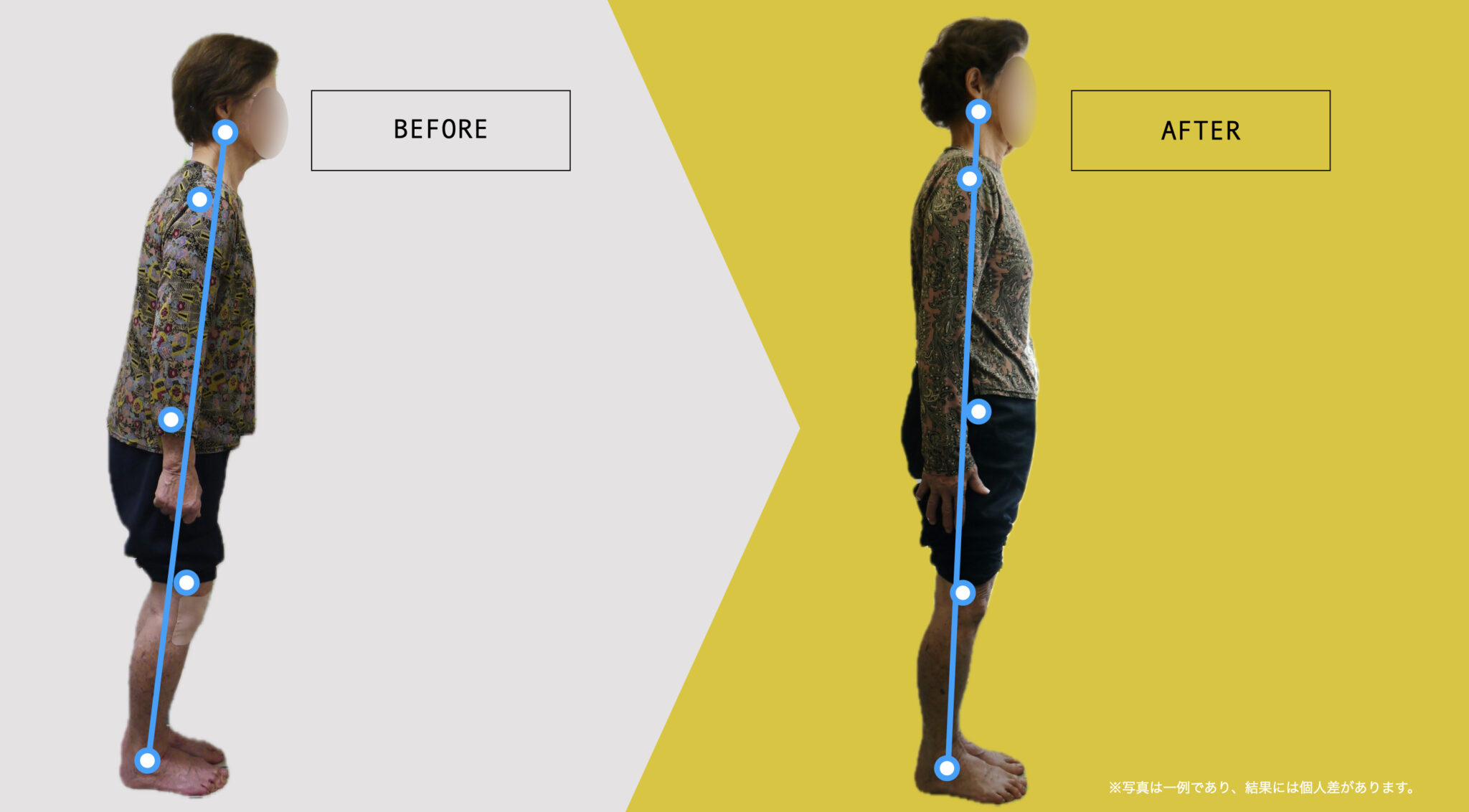

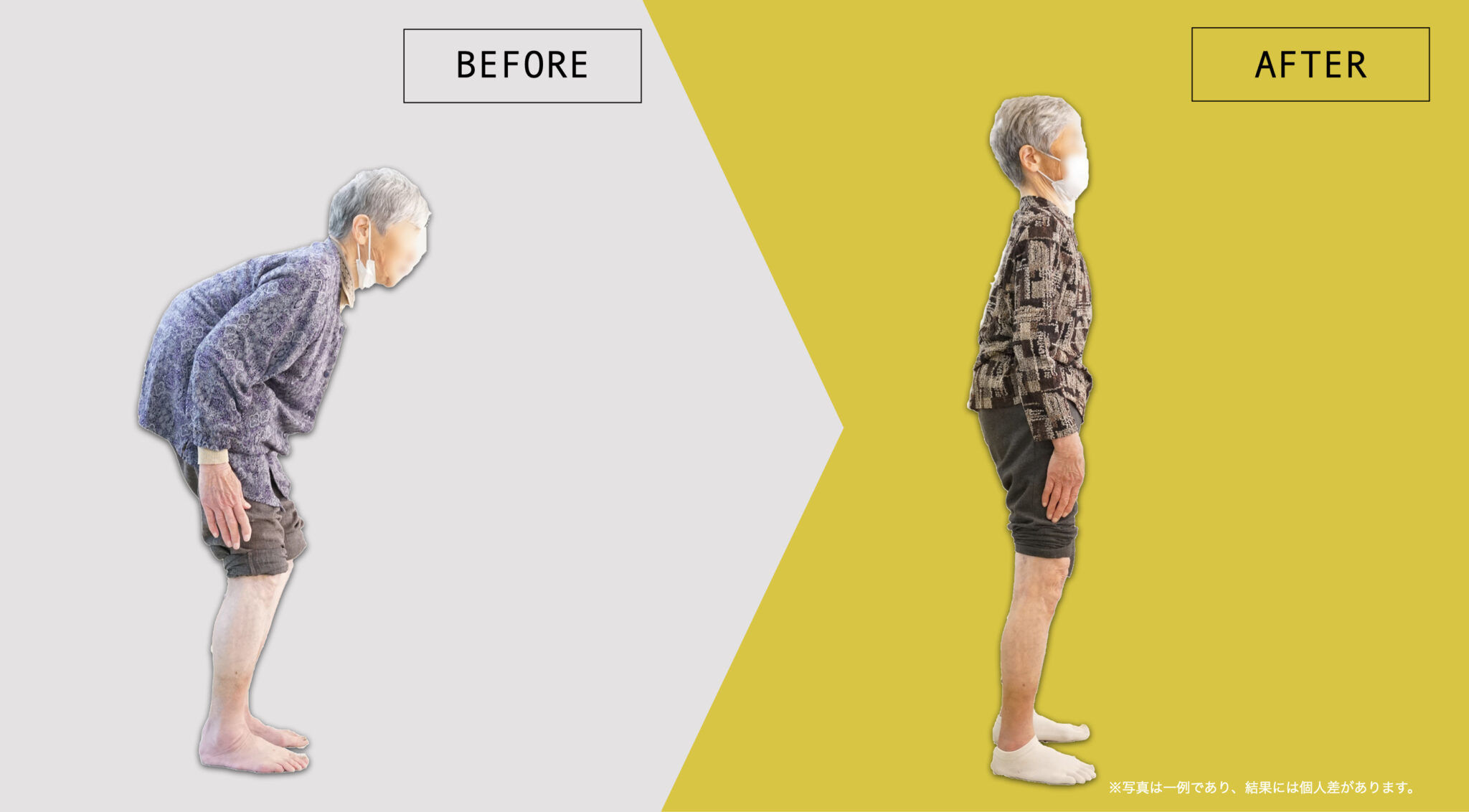

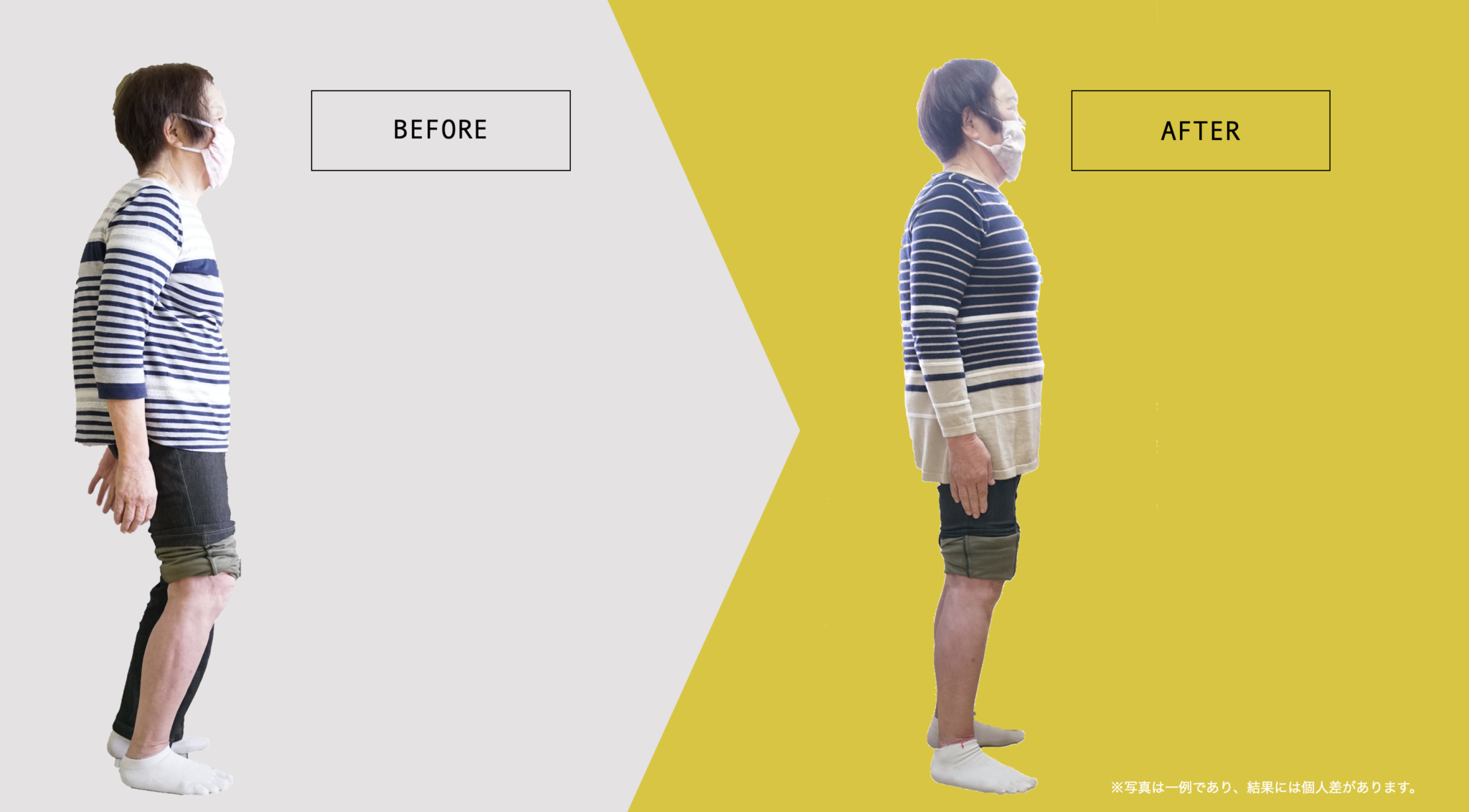

さらに注目すべきは、長趾屈筋の機能低下が、全身の姿勢や運動パターンに影響するという点です。

つまり、「足の親指の筋力低下」は、局所の問題ではなく、全身のバランスや姿勢崩壊の出発点になるのです。

私はこのような「足指という末端の筋機能が、姿勢や全身動作に波及する構造」を、Hand-Standing理論と呼んでいます。足は単なる土台ではなく、手と同じように、指一本一本が感覚と力の調整を担う器官です。長趾屈筋の機能低下が膝や腰へ影響するのも、この“末端制御”の仕組みによるものです。

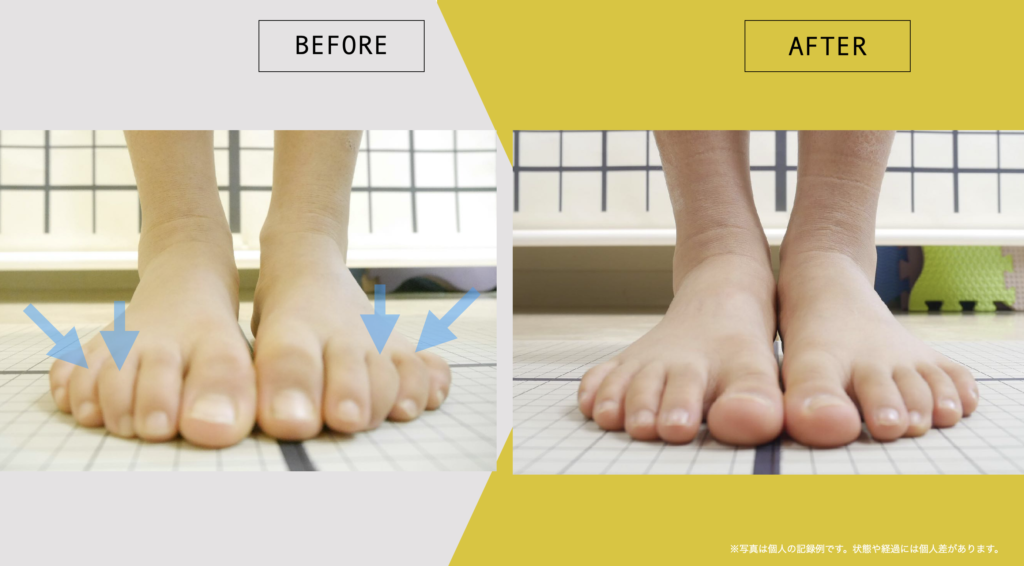

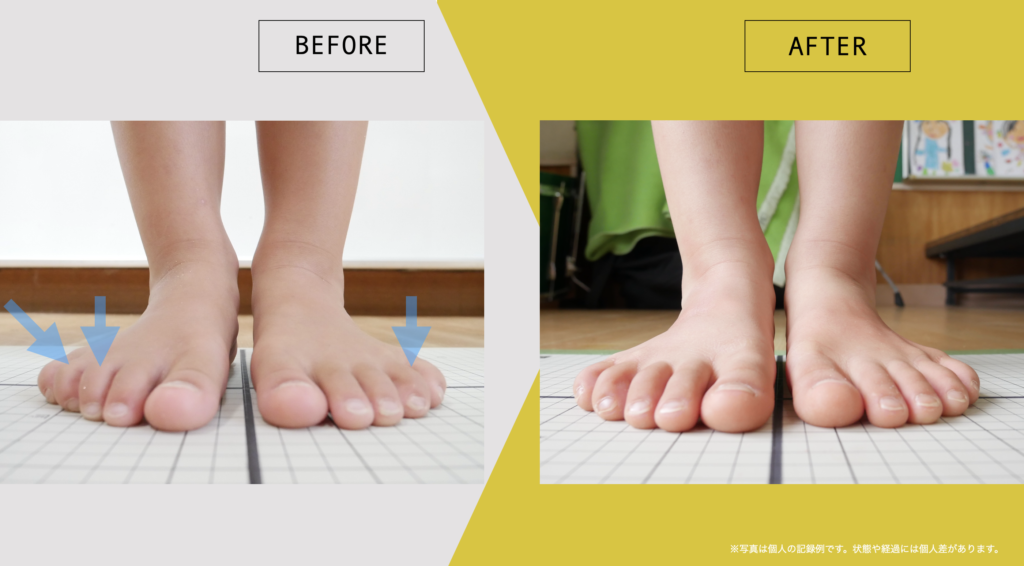

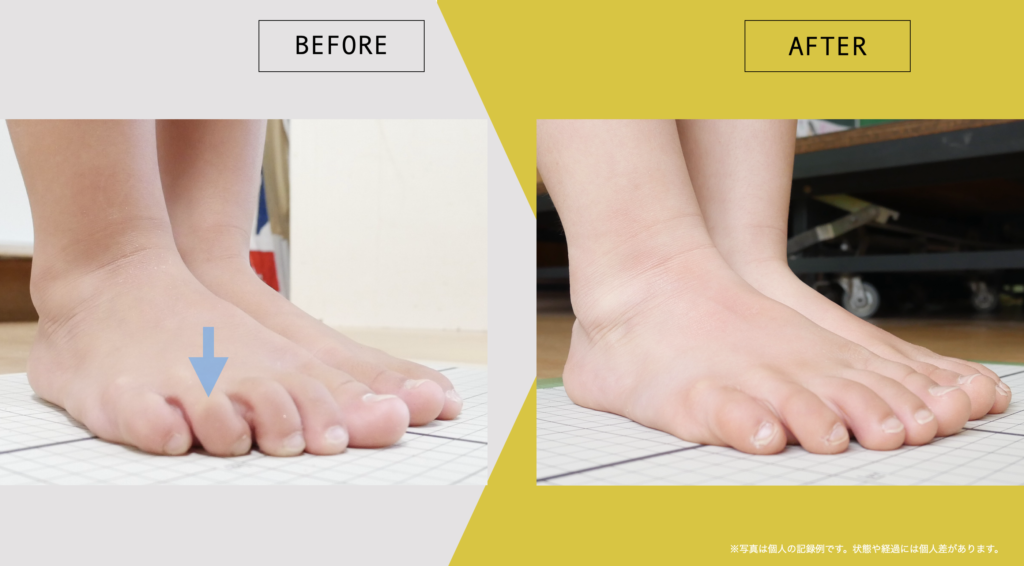

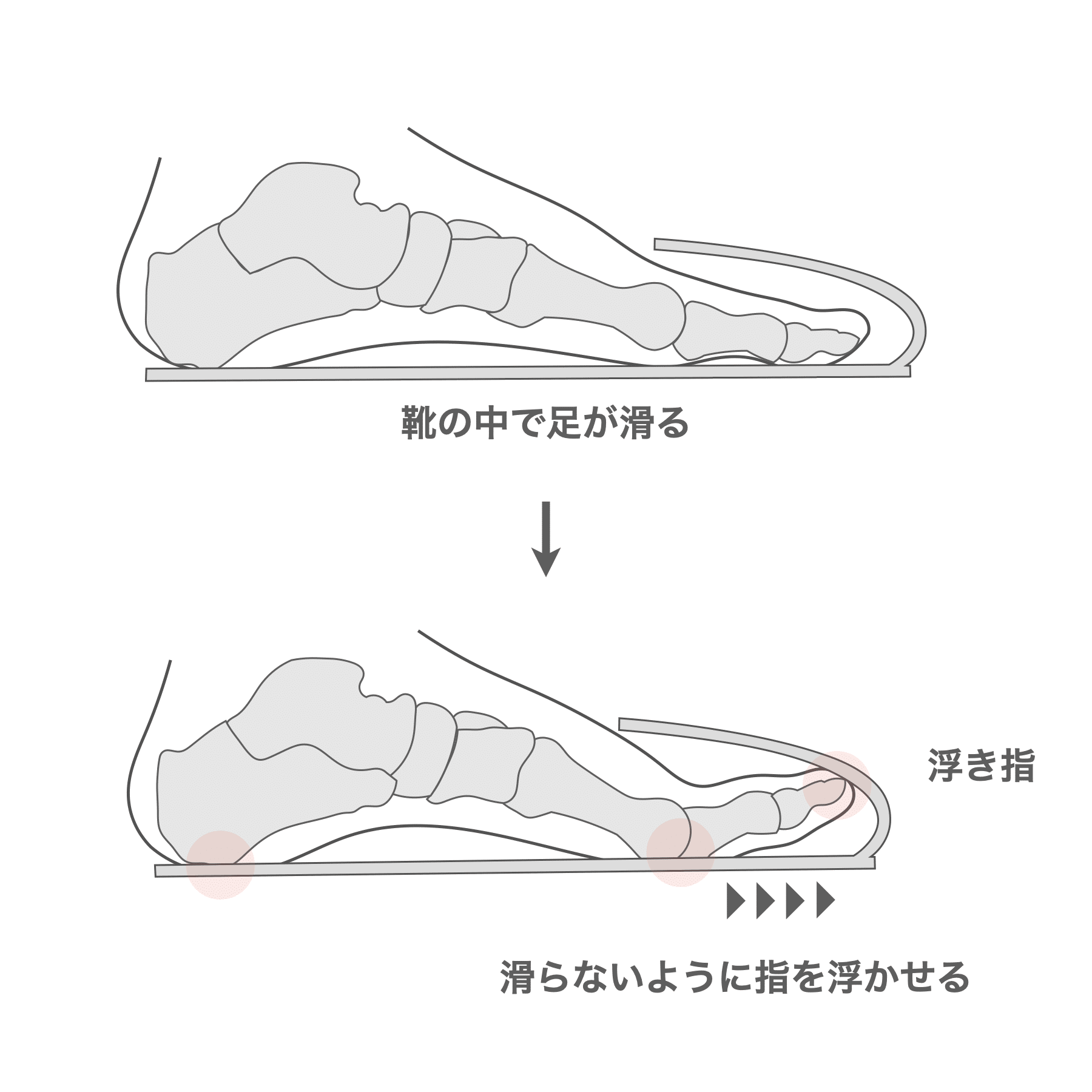

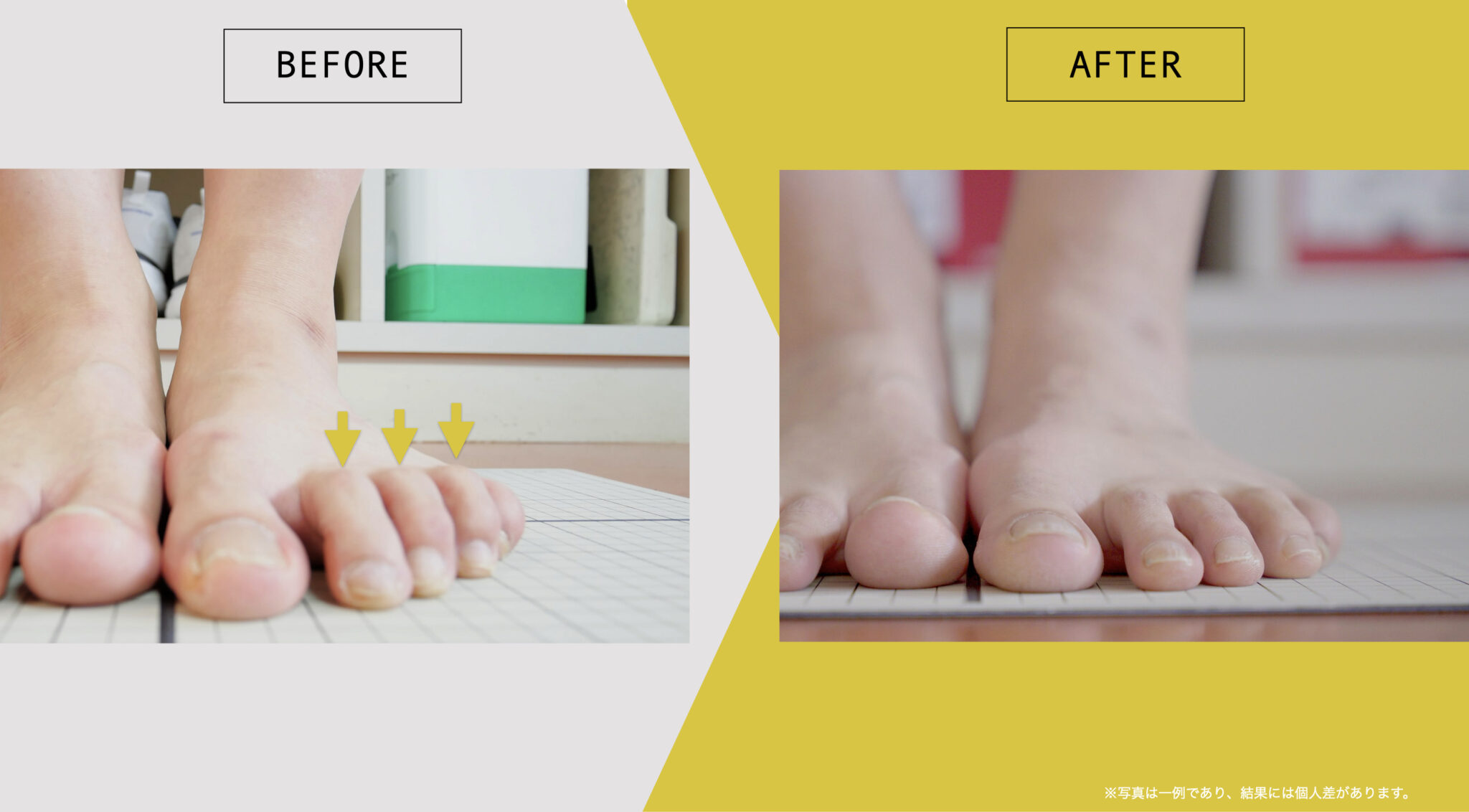

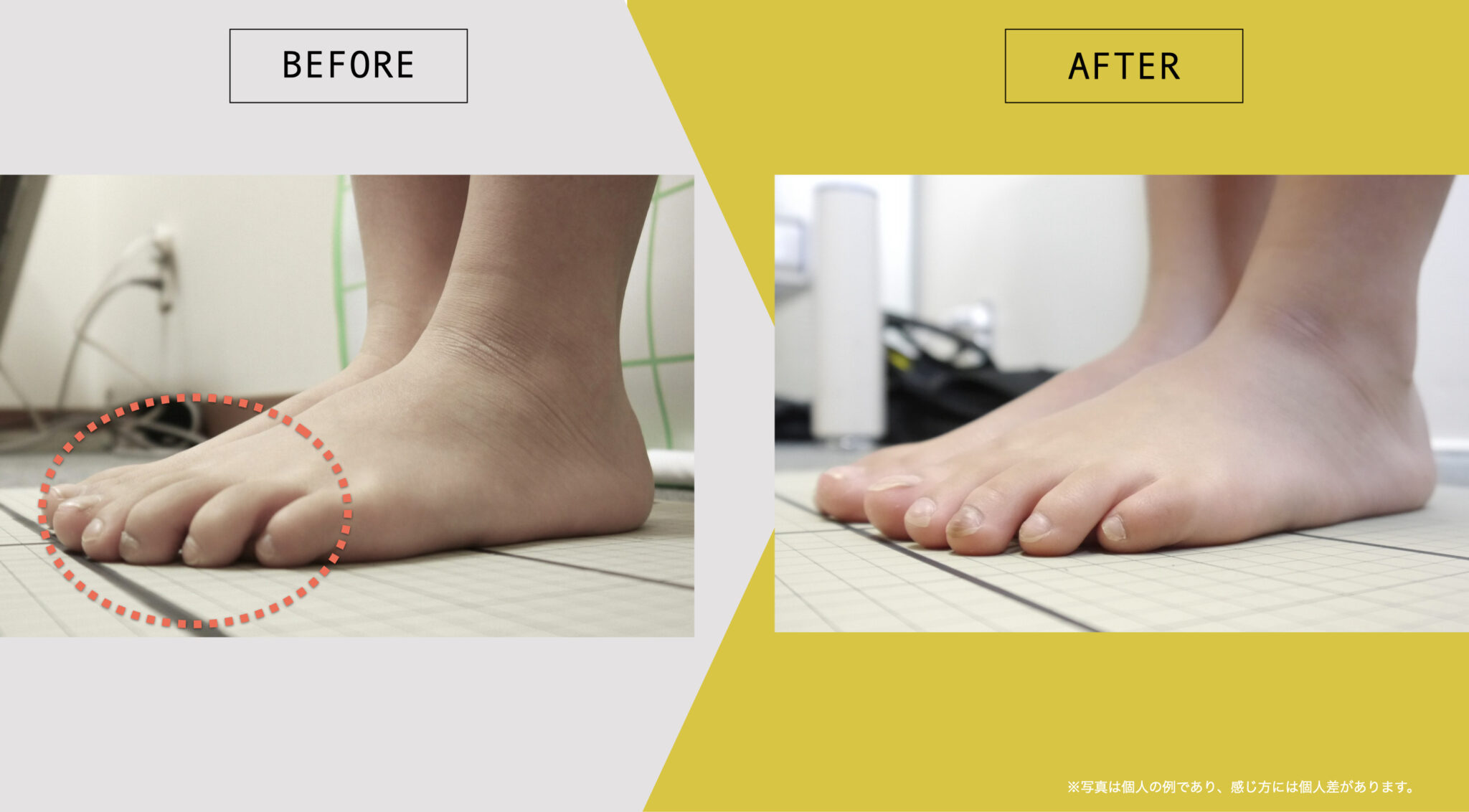

「浮き指」が長趾屈筋の筋肉を弱らせる

合わない靴や、滑りやすい靴下を履いていると、足指で踏ん張って滑り止めのように使おうとします。これはスリッパやサンダルなどの履き物で多くみられる現象です。このような状態が続くと、足指を常に“浮かせるクセ”がつき、長趾屈筋が働かない状態になります。そのままにしておくと、足指の筋力はさらに低下し、変形が進み、筋膜や腱の癒着を起こすこともあります。

YOSHIRO

YOSHIRO浮き指は“使わないクセ”の積み重ね。筋肉は、使わなければ確実に衰えていきます。

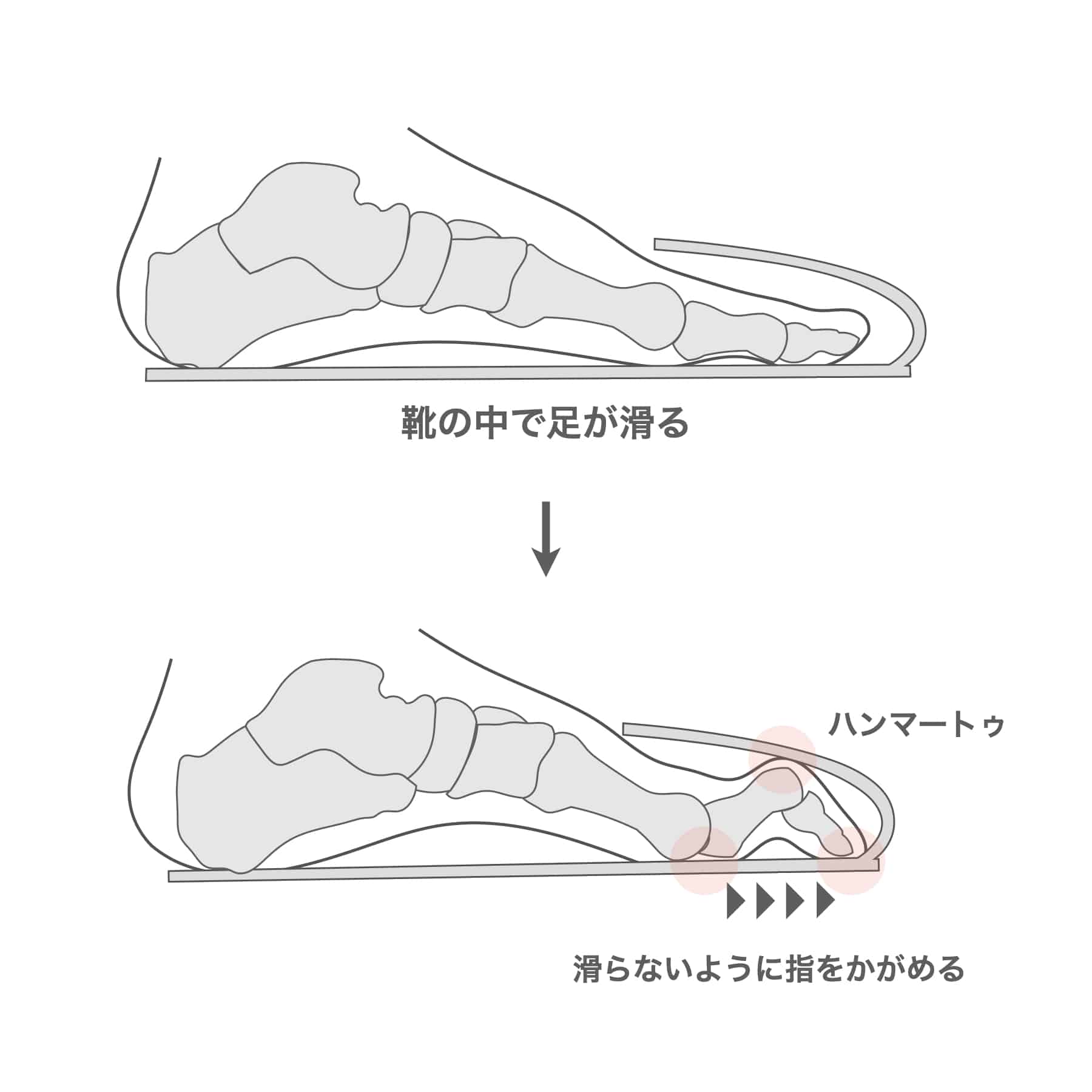

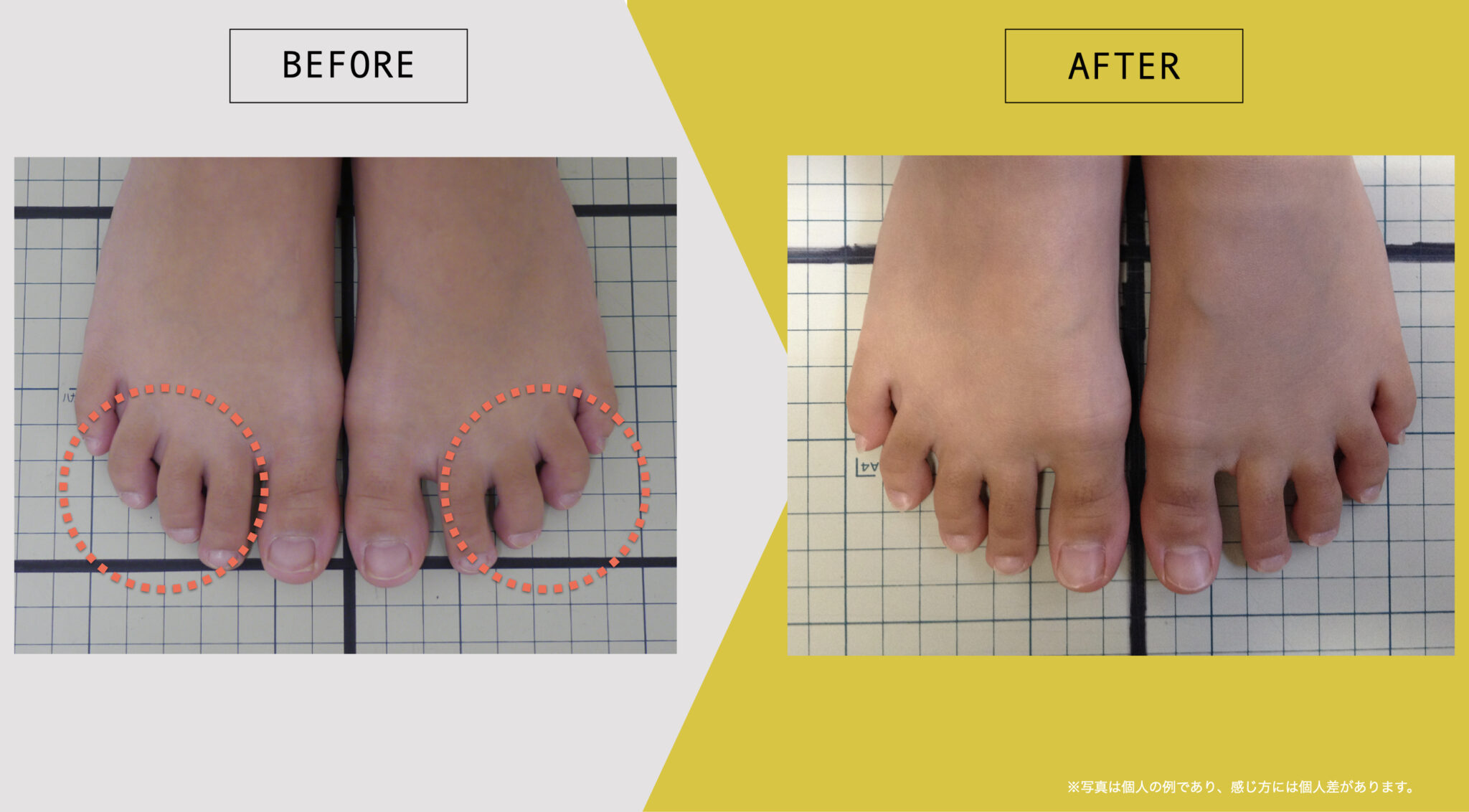

「屈み指」が長趾屈筋の機能不全をまねく

合わない靴や、滑りやすい靴下を履いていると、足指で踏ん張って滑り止めのように使おうとします。これは紐が緩い、小さい靴などの履き物で多くみられる現象です。足指が常に曲がったまま固まっている「屈み指」は、見た目には筋肉がしっかり働いているように見えるかもしれませんが、実は筋肉が使われていないことによって起こる“機能不全”の結果であることが多くあります。

長趾屈筋は、第2〜5指を曲げる筋肉ですが、本来は「収縮と弛緩」を繰り返すことで力を発揮し、柔軟性と弾力性を保っています。しかし屈み指になると、指が常に屈曲位=筋肉が“縮んだ状態”のまま固定されてしまいます。これが続くと、筋肉は収縮できずに働けなくなり、血流も悪化して神経伝達も鈍くなり、結果的に筋力が低下していくのです。

さらに、筋肉が使われない状態が続けば、筋膜や腱との滑走性も失われ、硬く動かない線維に変わってしまいます。これは、関節拘縮や靱帯短縮と同様に、構造そのものが“固まっていく”状態。

足指が曲がったままでは、地面に接地することもできず、長趾屈筋は歩行中にも使われず、使われないことによってさらに筋力が落ちるという悪循環が生まれます。

つまり屈み指とは、長趾屈筋が使われなくなった結果として筋肉が縮み、固まり、やがて使えなくなるという「サイレントな機能不全」。この状態に気づかず放置すれば、足指の変形だけでなく、姿勢や歩行全体の崩れへとつながっていきます。

YOSHIRO

YOSHIRO屈み指は“頑張ってる風”に見えて、実は動けない筋肉のサイン。放置せず、まずは伸ばすことから始めましょう。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)