【医療監修】足の内在筋は“足指の環境”で決まる ─ 小さな筋肉が本来の力を発揮する科学的メカニズム

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

足や足首にトラブルがある人をサポートするとき、足の中にある「小さな筋肉」について考えたことはありますか?実は、これらの筋肉はとても大事な役割をしています。でも名前も聞き慣れないし、たくさんあって難しそうに思えるかもしれませんね。

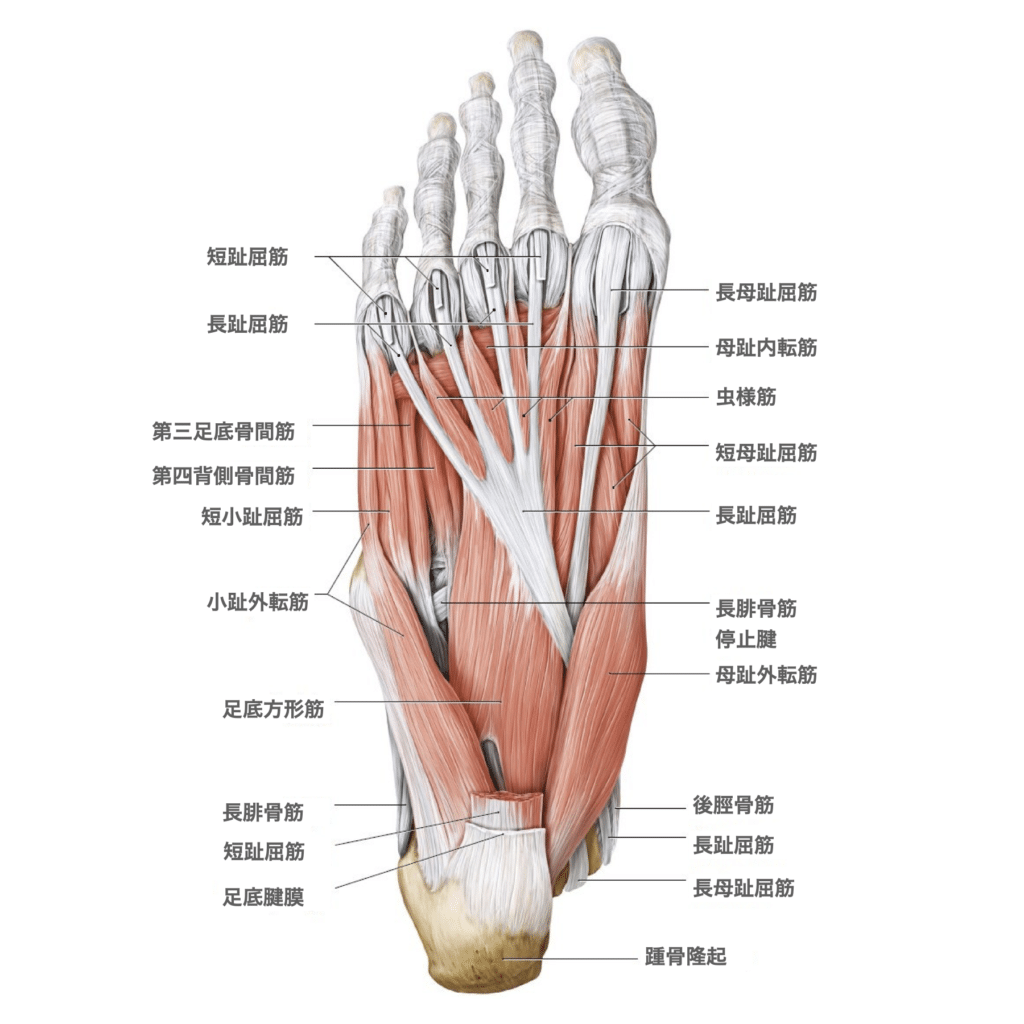

それもそのはず。足はとても複雑なつくりをしていて、足の中だけでも20個以上の筋肉があるんです。そのうえ、ふくらはぎから足に向かって走る長い筋肉(これを「外在筋」といいます)も、足や足首の動きにかかわっています。

でも最近では、科学や運動の研究が進んだおかげで、足の中にある「内在筋(ないざいきん)」と呼ばれる小さな筋肉たちの大切さが、はっきりとわかってきました。小さくても力もちで、足や足首の動きにとても役立っているのです。

ではこの内在筋たちが、どんなはたらきをしているのか、一緒に見ていきましょう!

足の内在筋ってどんな筋肉?

足の中にある内在筋は、はじまり(起始)も終わり(停止)も足の中にあります。ふくらはぎのように足の外から来る筋肉(外在筋)とはちがって、完全に足の中だけで完結しているのが特徴です。

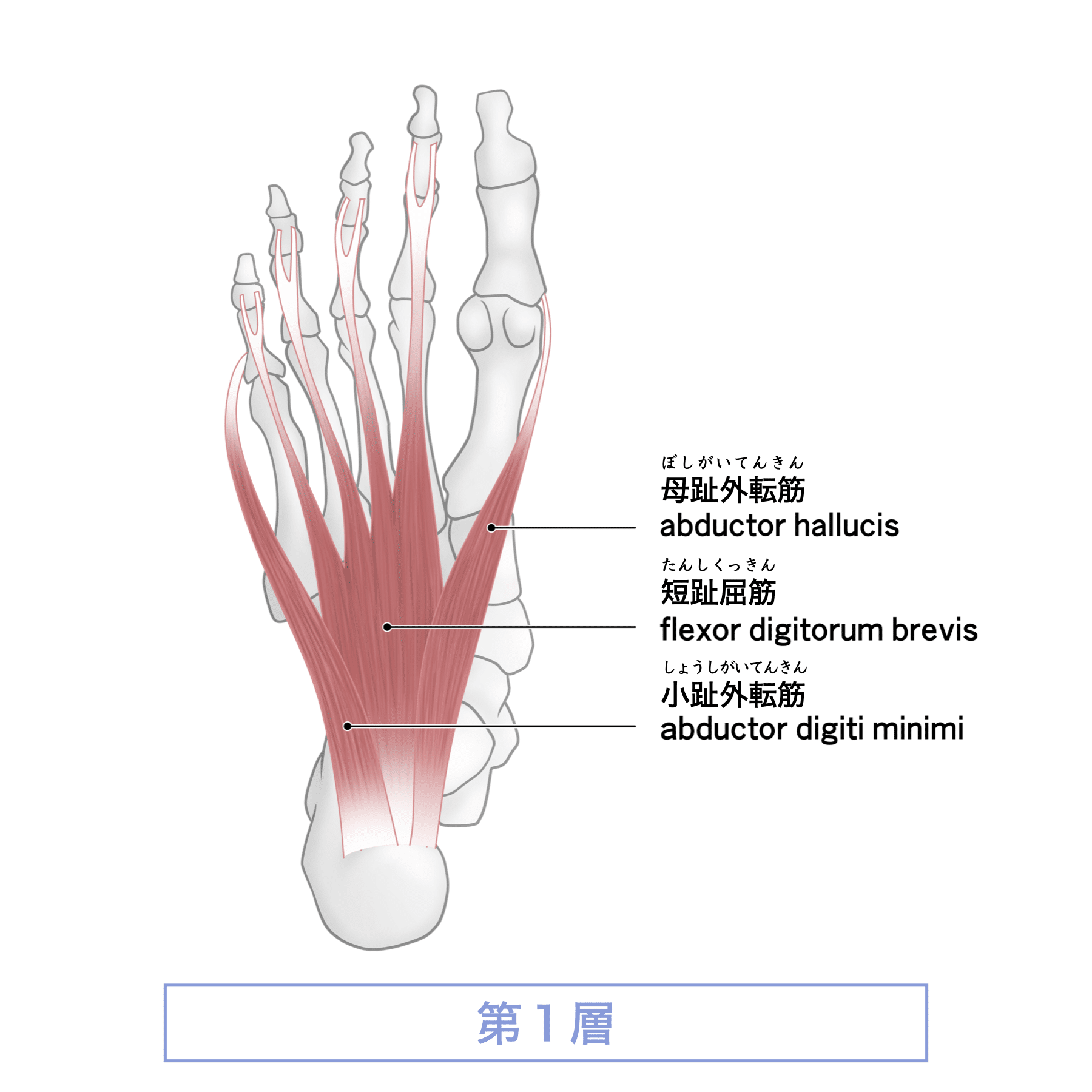

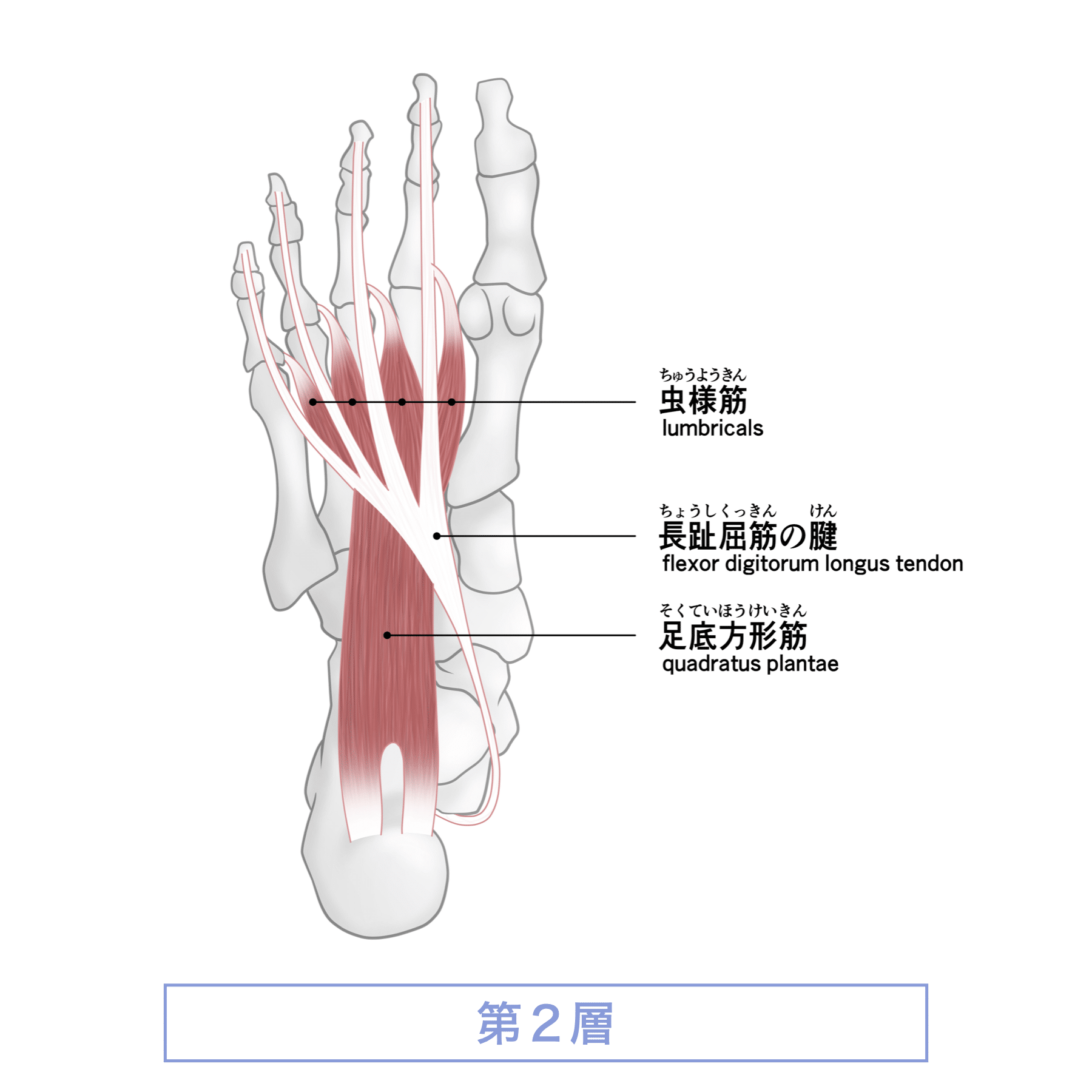

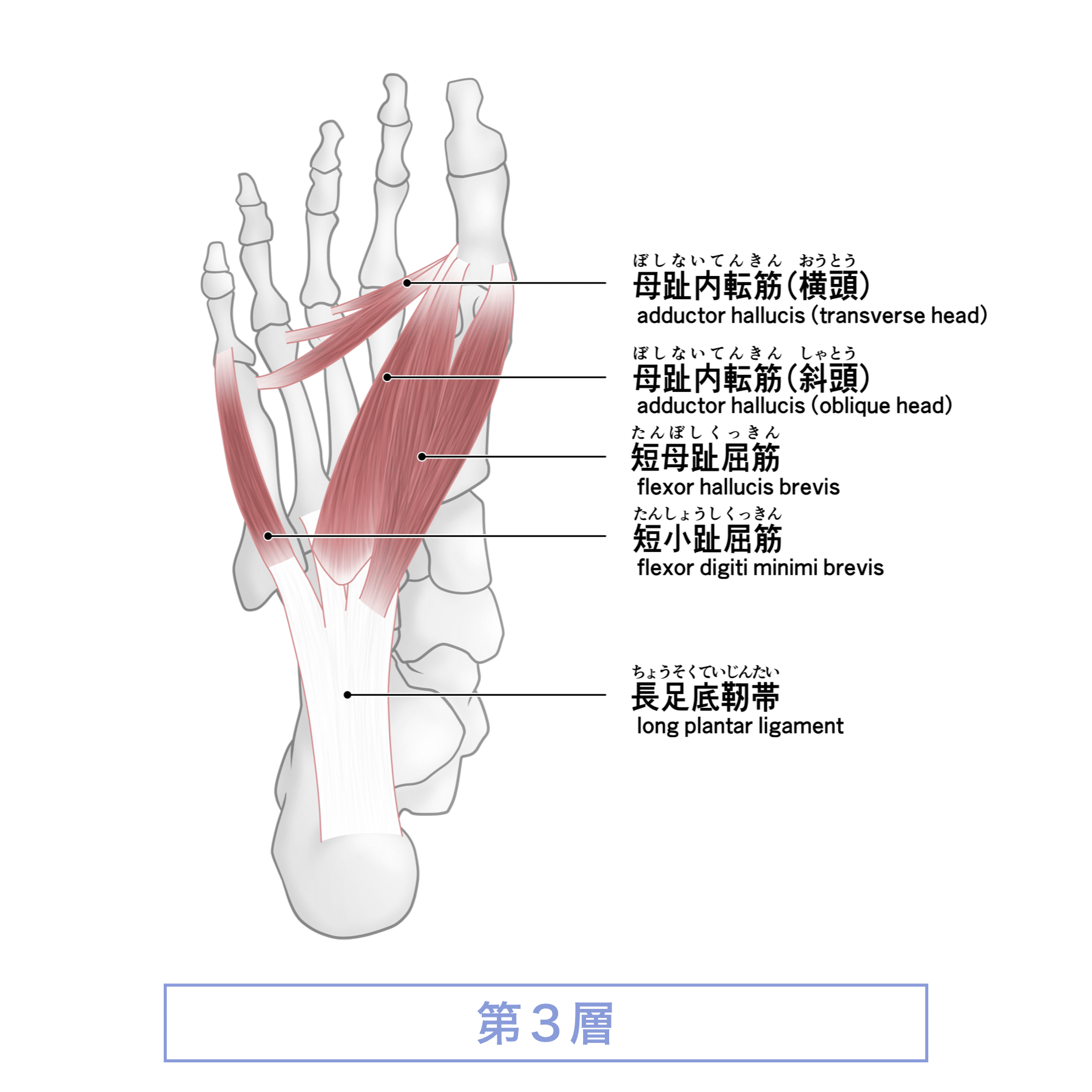

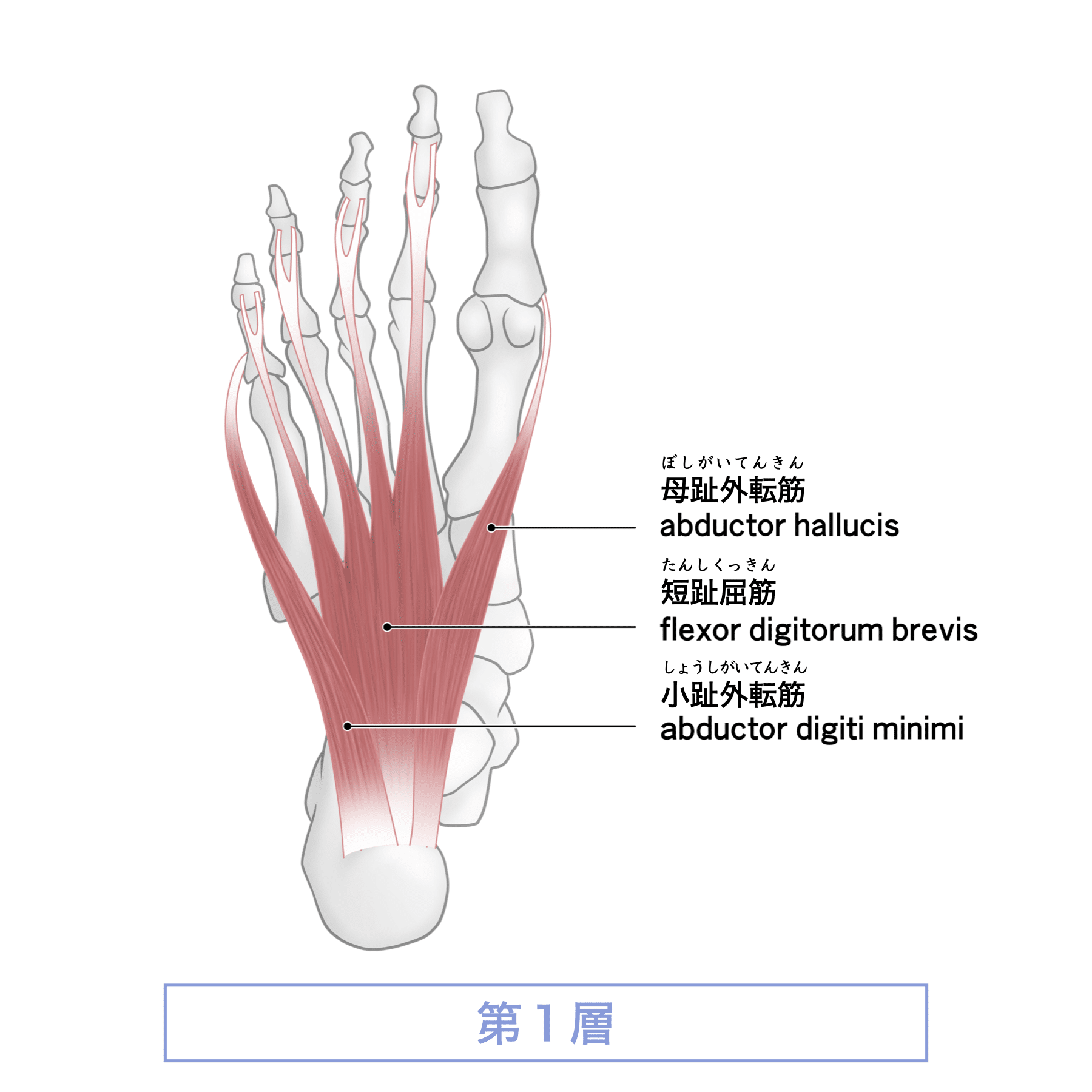

主な足の内在筋にはこんなものがあります

- 母趾外転筋(ぼしがいてんきん):

親指を外に広げる筋肉 - 短趾屈筋(たんしくっきん):

足の指を曲げる筋肉 - 足底方形筋(そくていほうけいきん):

指をまっすぐに曲げるサポートをする筋肉 - 小趾外転筋(しょうしがいてんきん):

小指を外に広げる筋肉 - 短母趾屈筋(たんぼしくっきん):

親指を曲げる筋肉 - 母趾内転筋(ぼしないてんきん):

親指を内側に寄せる筋肉 - 虫様筋(ちゅうようきん):

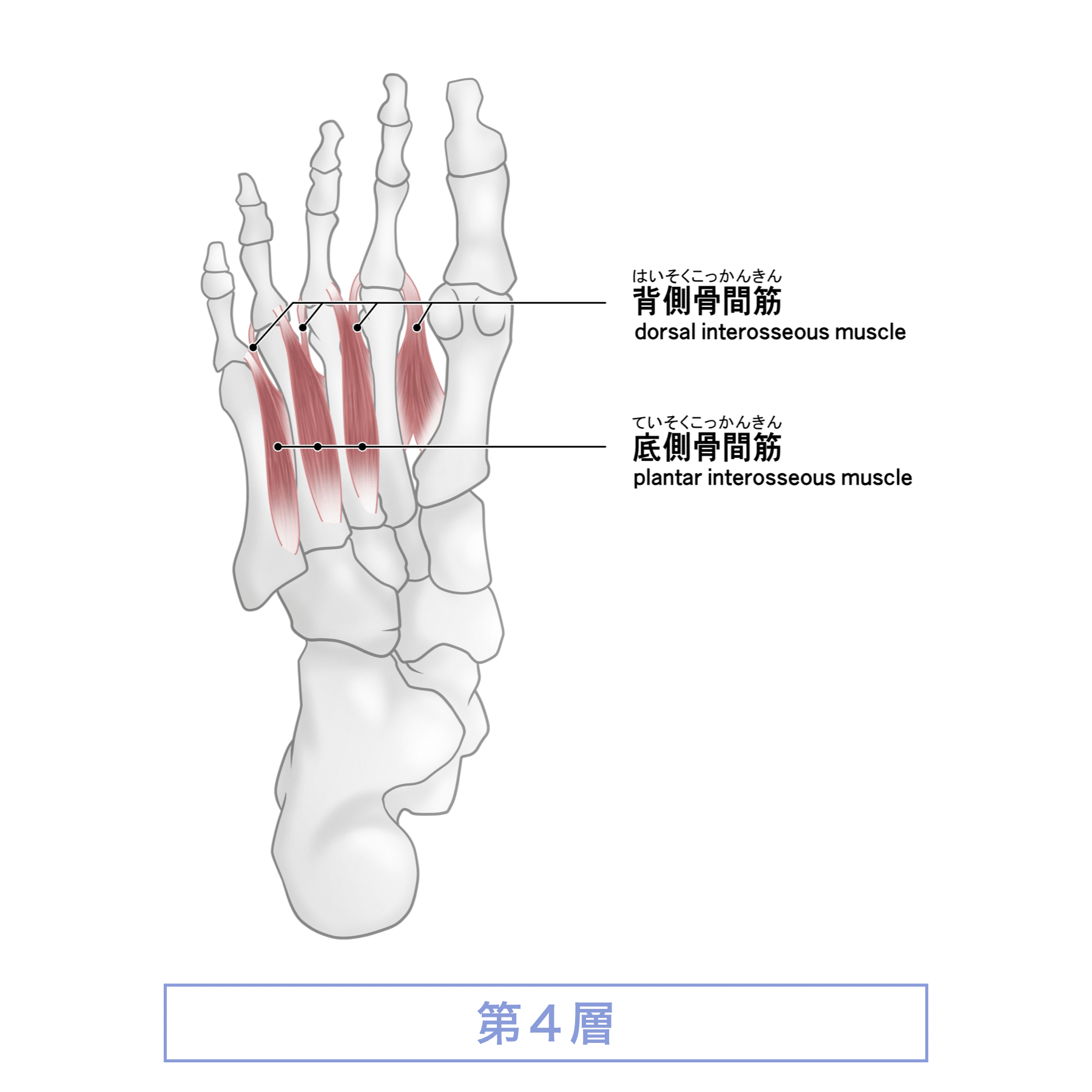

足の指の曲げ伸ばしを調整する筋肉 - 背側骨間筋(はいそくこっかんきん):

足の指を広げる筋肉 - 足底骨間筋(そくていこっかんきん):

足の指を閉じる筋肉 - 小趾屈筋(しょうしくっきん):

小指を曲げる筋肉 - 短趾伸筋(たんししんきん):

足の指を伸ばす筋肉 - 短母趾伸筋(たんぼししんきん):

親指を伸ばす

多くの筋肉は足の裏側(足底)にありますが、短趾伸筋や短母趾伸筋、背側骨間筋は足の甲側にあります。特に背側骨間筋は、足の中足骨(ちゅうそくこつ)という骨と骨の間にあるので、「深いところにある筋肉」と言われることもあります。

ほとんどの内在筋は、足の長さに沿ってまっすぐ走っていて、足のアーチ(縦のカーブ)にそって力を出すようにできています。こうした形のおかげで、足は地面にしっかりと接して体を支えたり、歩いたり走ったりジャンプしたりするときに力を発揮できるのです。

足の中の筋肉の形と働き

足の中にある「内在筋(ないざいきん)」と呼ばれる筋肉は、その大きさや力の出し方にかなり違いがあります。

たとえば、1998年に発表された研究では、母趾外転筋(ぼしがいてんきん)は大きな筋肉で、断面積はおよそ7cm²、体積は15cm³もあります。一方で、虫様筋(ちゅうようきん)という筋肉はとても小さく、断面積は0.25cm²以下、体積は1cm³未満です。

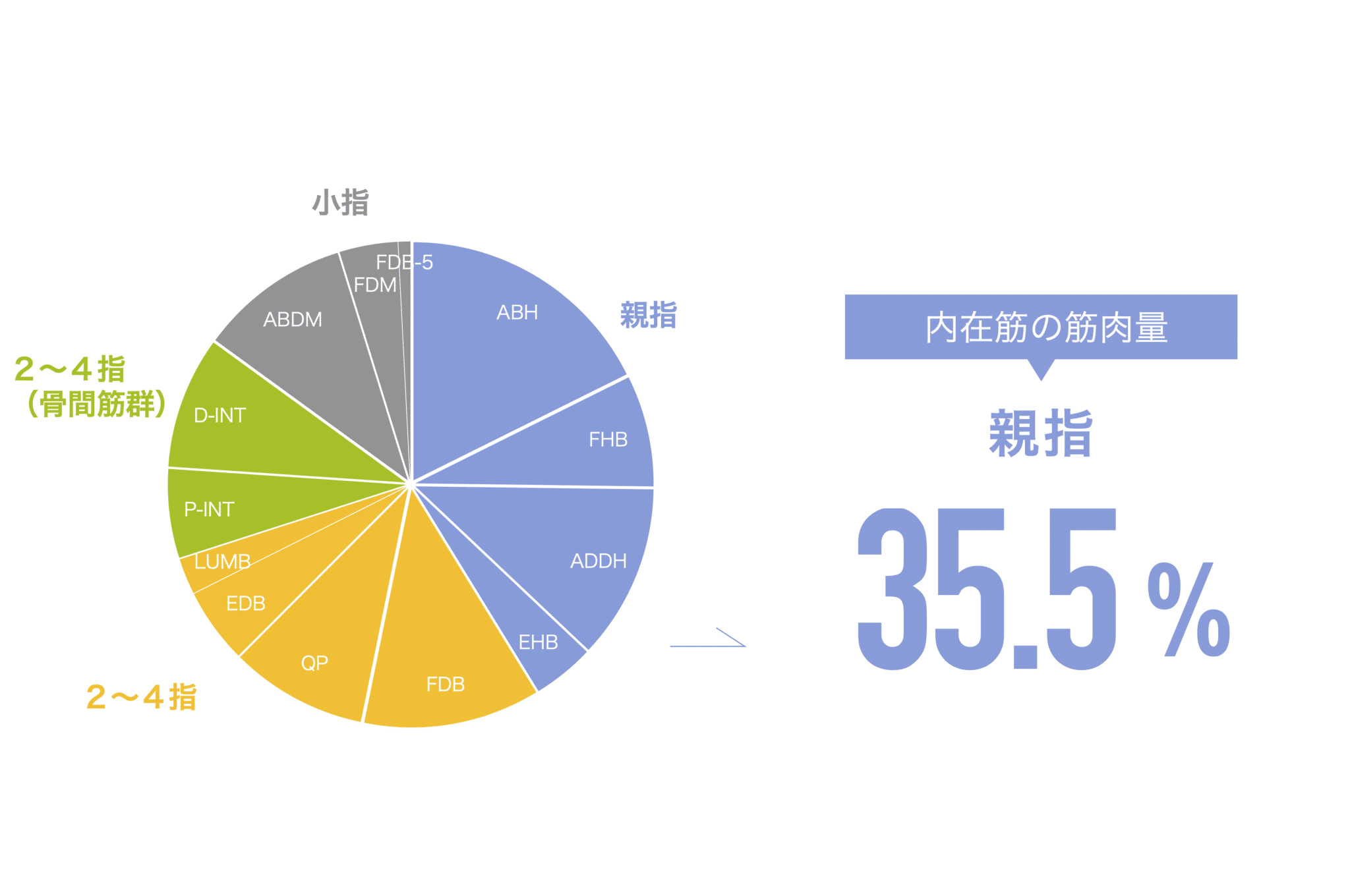

下の図でも示されているように、足の筋肉全体の約40%が、親指(=母趾)に関係する筋肉です。これは、親指が「足の1本目の骨(第1列)」や「内側の土踏まず(内側縦アーチ)」の働きにとても重要だということを表しています。

また、足の中の背側と足の裏の骨の間にある、小さな筋肉たち(背側骨間筋:D-INT・足底骨間筋:P-INT)は、それぞれは小さくても(断面積3cm²未満)、グループ全体の体積で見ると足全体の筋肉量の20%近くを占めており、しっかり力を出しているといえます。

足の筋肉の形の特徴

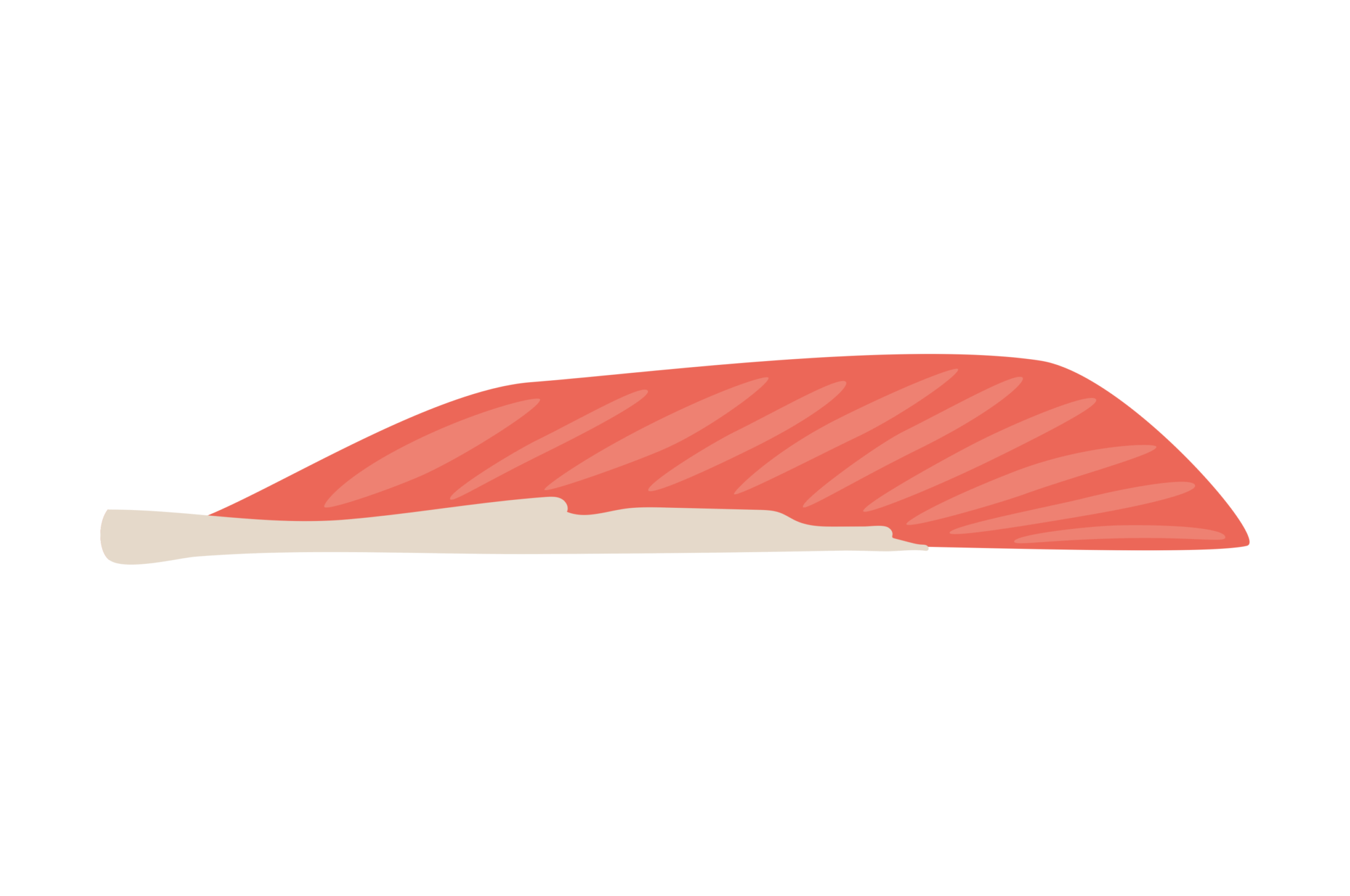

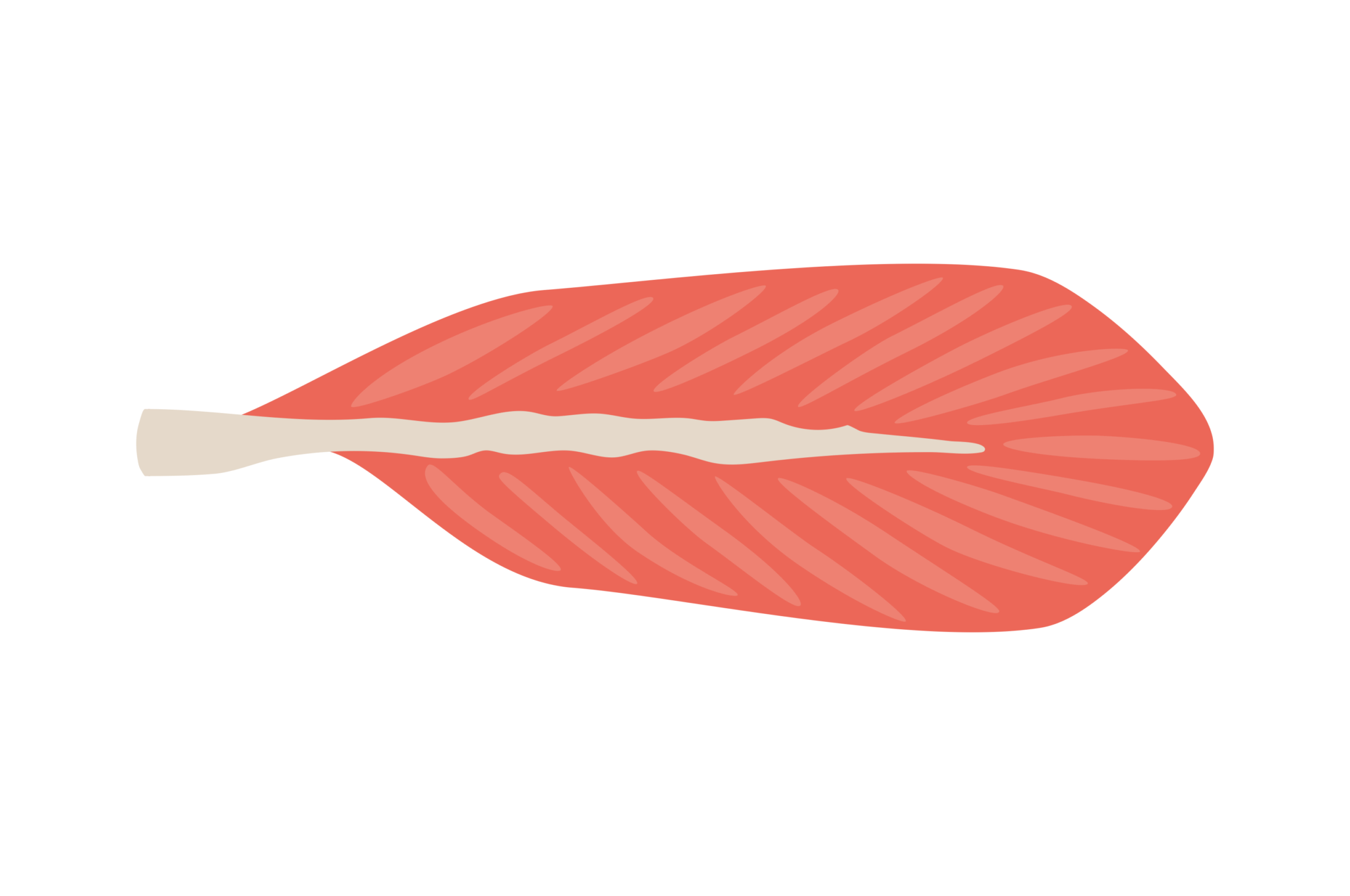

ほとんどの内在筋は、「単羽状筋(たんうじょうきん)」や「複羽状筋(ふくうじょうきん)」といった構造をしています。

これはどういう意味かというと、とても強い力を出す「多羽状筋(たうじょうきん)」(例:ふくらはぎの筋肉)でもなく、大きく伸びたり縮んだりできる「平行筋(へいこうきん)」(例:腕の筋肉)でもない、中間的な役割を持っているということです。

筋肉の「羽状角(はじょうかく=筋繊維の傾き)」も、小さい角度が多いです。

たとえば、2001年に発表された研究では、小指の外側を動かす筋肉(小趾外転筋)は最大でも19.1度の角度しかなく、筋肉の力の95%が腱に向かって真っすぐに伝わるようになっています。

また、筋繊維の長さと筋肉全体の長さの比率も低く、大きく動くよりも、力を出すことに向いている構造です。

これは、足の機能を考えれば納得できます。足首ほど大きな動きがあるわけではなく、足の中の筋肉は「しっかり支える」「衝撃を和らげる」「姿勢を感じる」ような役割が中心なんです。

筋肉が細かく分かれていることで、多様な動きが可能に

解剖学の研究によると、足の中の筋肉は1つ1つが3つ以上のセグメント(部分)に分かれていることがわかっています。これはつまり、脳や神経がその筋肉のいろいろな部分を別々に動かすことができるということです。

その結果、いろんな方向に向けた力の出し方ができる=動きの調整がとても細かくできるようになります。

足というのは、固い地面、やわらかい地面、傾いた坂道…など、毎日違う環境で使われます。そういう多様な動きに対応するために、足の筋肉が「細かく分かれている」ことはとても理にかなっているのです。

足の筋肉は「感じる力」もすごい

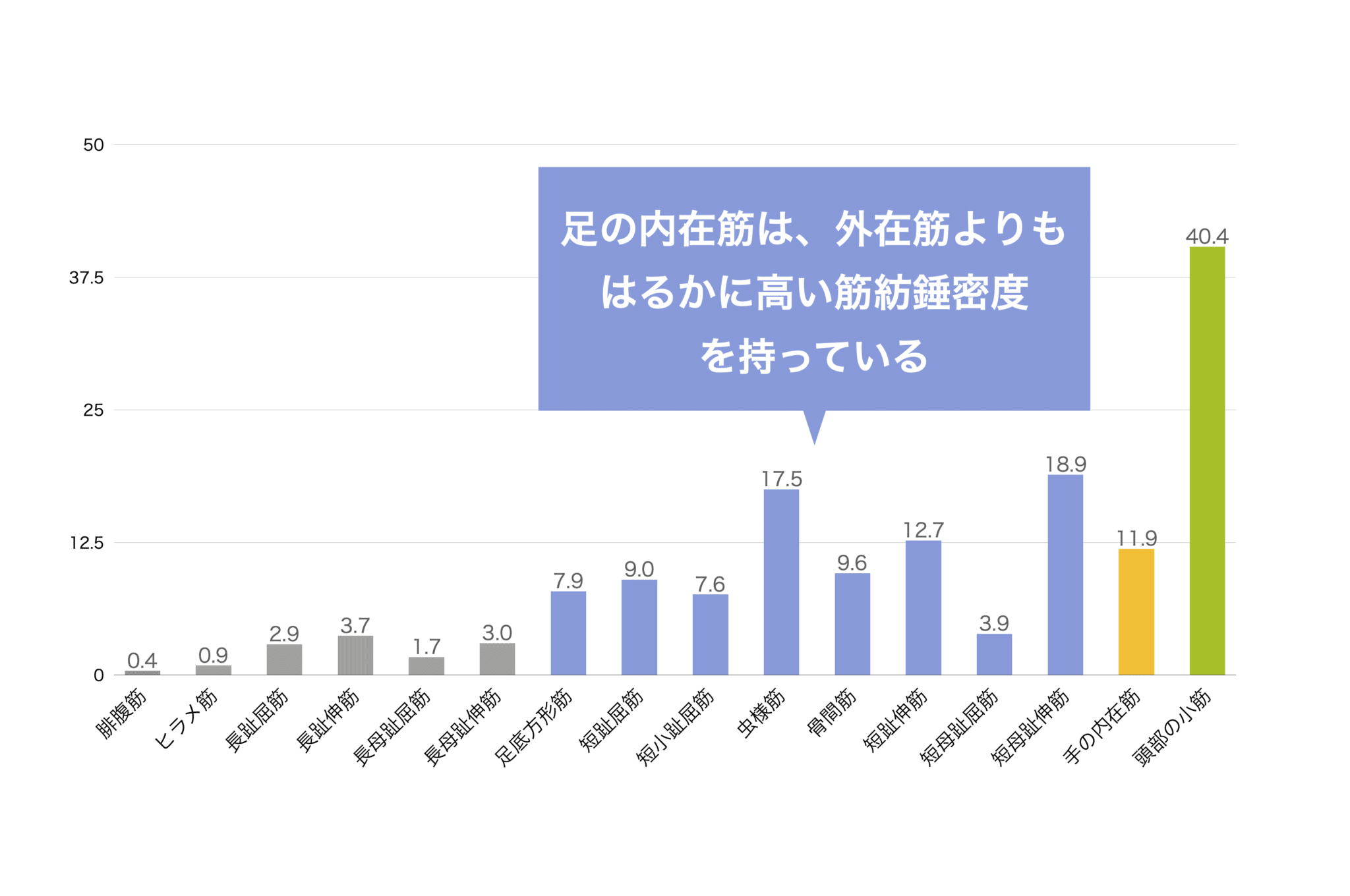

筋肉には「筋紡錘(きんぼうすい)」というセンサーが入っています。これは、筋肉がどれだけ伸びたか、引っぱられたかを感じるセンサーです。筋肉が動くとき、その情報を脳に送って、体の位置や動きを感じさせてくれます。

筋紡錘は、筋肉の大きさに関係なく、必要な筋肉にたくさん入っています。

研究によると、足の内在筋には、外側の大きな筋肉よりもずっと多くの筋紡錘があり、なんと手の小さな筋肉と同じくらいの密度になっているそうです。

足の筋肉は「姿勢センサー」でもある

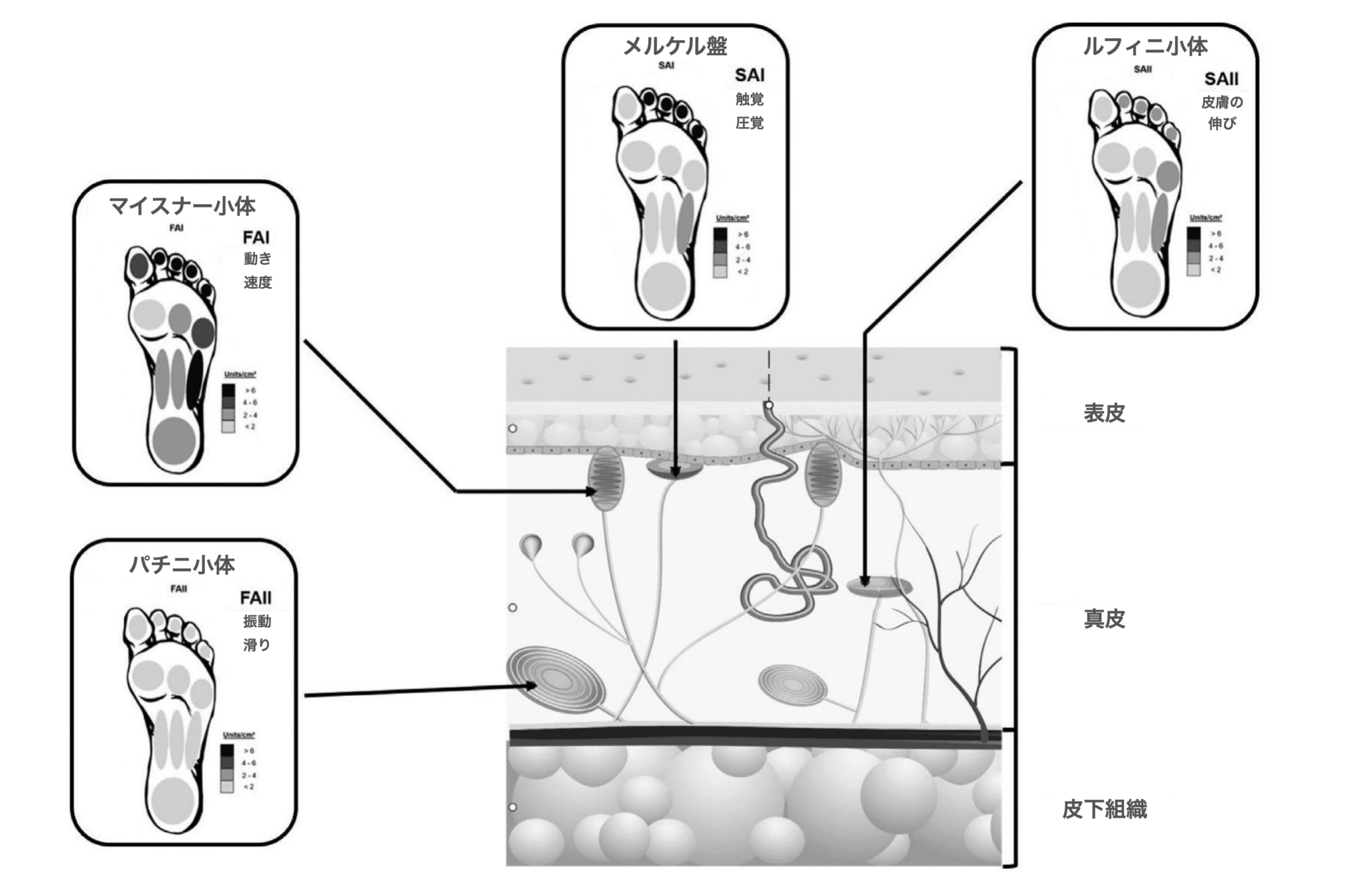

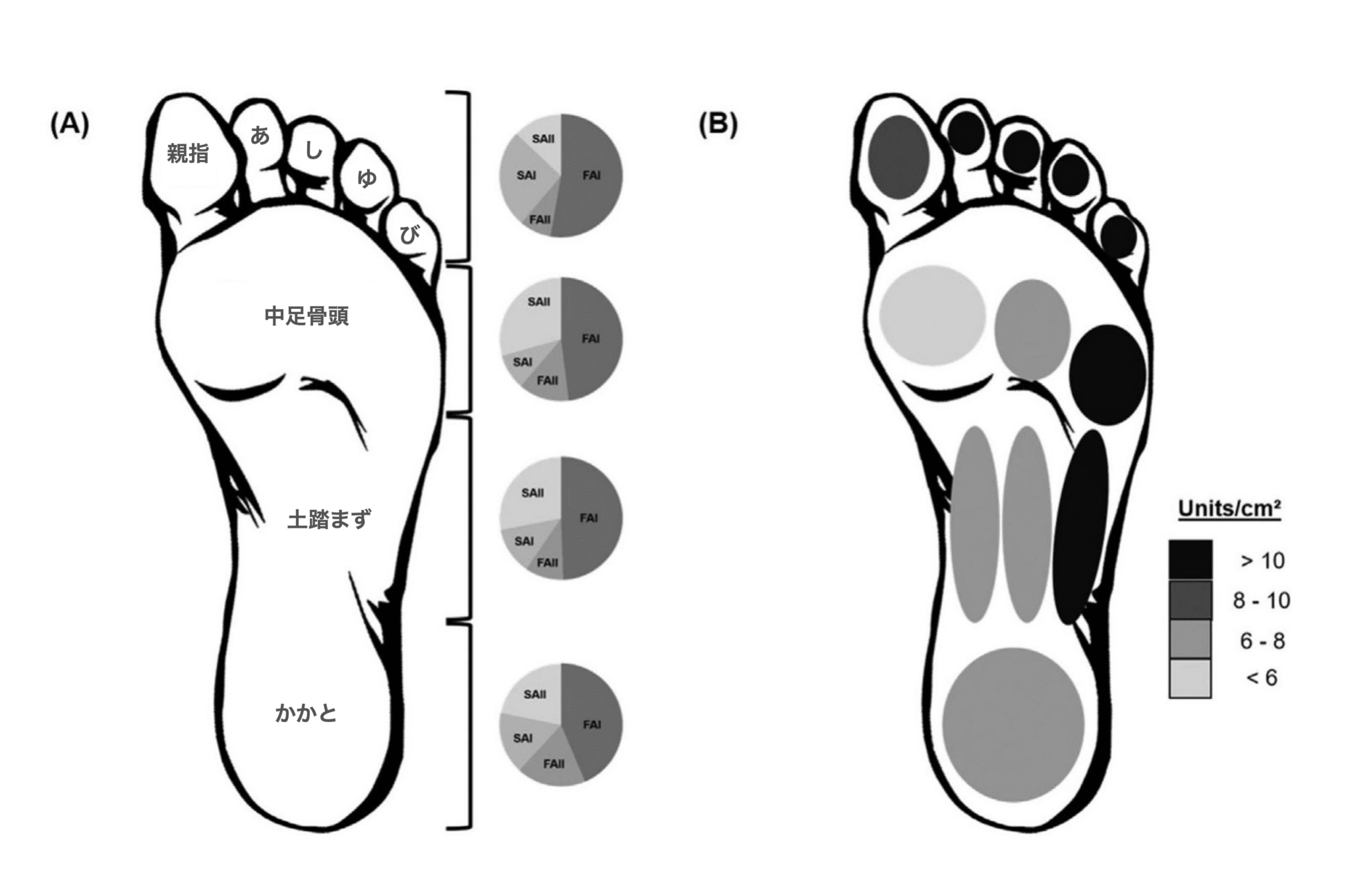

足裏の皮膚には4種類のメカノレセプター(FAI、FAII、SAI、SAII)が深層に分布しており、太く髄鞘を持つAβ線維を通じて中枢神経に情報を伝達する。図は、各受容器タイプの神経密度の分布を近位〜遠位、内側〜外側方向に示しており、黒は密度が高く、薄い灰色は低いことを表す。

つまり、足の中の筋肉は「動かす」だけではなく、

といった情報を感じ取って、脳に伝えてくれるセンサーの役割もしているということです。

足裏に分布する皮膚感覚受容器の種類とその神経支配密度を示す。Strzalkowskiら(2018)によれば、足裏の皮膚感覚神経(求心性線維)は、かかとからつま先へ、内側から外側へ向かうにつれて分布密度が増加し、その大部分はFAI(速順応型タイプI)受容器によって構成される。(A)はつま先、中足骨頭、アーチ、かかとにおける各受容器タイプの割合を円グラフで示し、(B)はつま先と外側領域で神経密度が高く(黒)、かかとと内側で低い(薄灰色)という、近位〜遠位および内側〜外側の神経密度勾配を示している。FAI:速順応型タイプI、FAII:速順応型タイプII、SAI:遅順応型タイプI、SAII:遅順応型タイプII。

このことは、足の筋肉が大きな動きを生み出すのではなく、“足のドームの形”がどう変化しているかを細かく感じ取るような位置にあることで、説明がつきます。

Hand-Standing理論──姿勢は「足指から」制御されている

ここまで見てきたように、足の内在筋や足裏の感覚受容器は、

「動くため」だけでなく、

身体が今どんな姿勢にあるのかを感じ取り、脳に伝える という重要な役割を担っています。

私はこれらの研究結果と臨床経験を統合し、

「姿勢は体幹からではなく、足指から制御されている」

という考え方を Hand-Standing理論 として整理しました。

人は直立して立つ生き物ですが、

実際には「足で立っている」のではなく、

「足指で立っている」 と言い換えることができます。

足指が地面をどう感じ、

どの方向に力を伝え、

どの程度の張力(テンション)を生んでいるか。

その入力情報をもとに、

脳は無意識のうちに

骨盤・脊柱・肩・首の姿勢を調整しています。

つまり、姿勢制御の出発点は

体幹ではなく、足指という「末端の感覚入力」 なのです。

足の内在筋が下肢の働きにどう関わっているのか

【1】バランス

研究では、足の内側にある小さな筋肉がしっかり働くことと、つま先を曲げる力が、バランスの良さと関係していることがわかっています。

たとえば、細い電極を筋肉の中に入れて、筋肉の働きを詳しく調べた研究では、

- 母趾外転筋(ぼしがいてんきん)

- 短趾屈筋(たんしくっきん)

- 足底方形筋(そくていほうけいきん)

といった筋肉が、片足立ちでの左右の揺れ(左右方向へのスウェイ)と関係していることがわかりました。

重心が内側(身体の中心に近い方向)に動いたときに、これらの筋肉の活動量が増えたことから、バランスを保つためのコントロールに関わっていると考えられています。

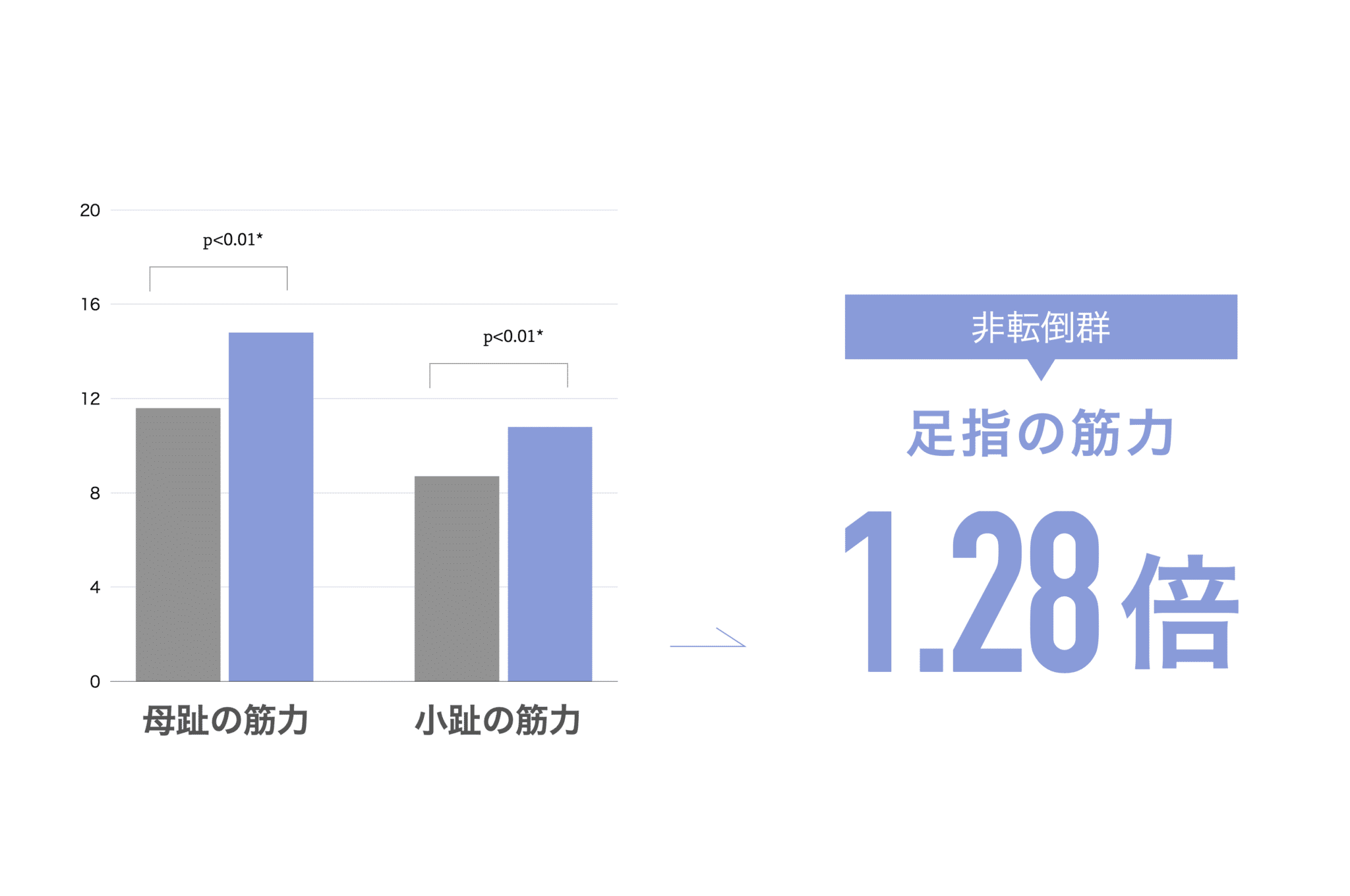

また、いくつかの研究では、60~90歳の高齢者では、足の指を曲げる筋肉が強いほどバランス能力や日常動作が良くなるという報告があります。

ある研究では、60〜90歳の300人以上のデータを分析した結果、足の親指の力が1%増えるごとに、転倒のリスクが約7%低下したと報告されています。これは、私たちが臨床の現場でも取り組むべき大事なポイントかもしれません。

【2】高齢者にとっての意義

いくつかの系統的レビュー(たくさんの研究をまとめた報告)では、60歳以上の方において、つま先を曲げる筋肉を鍛えると、バランス能力が向上すると報告されています。

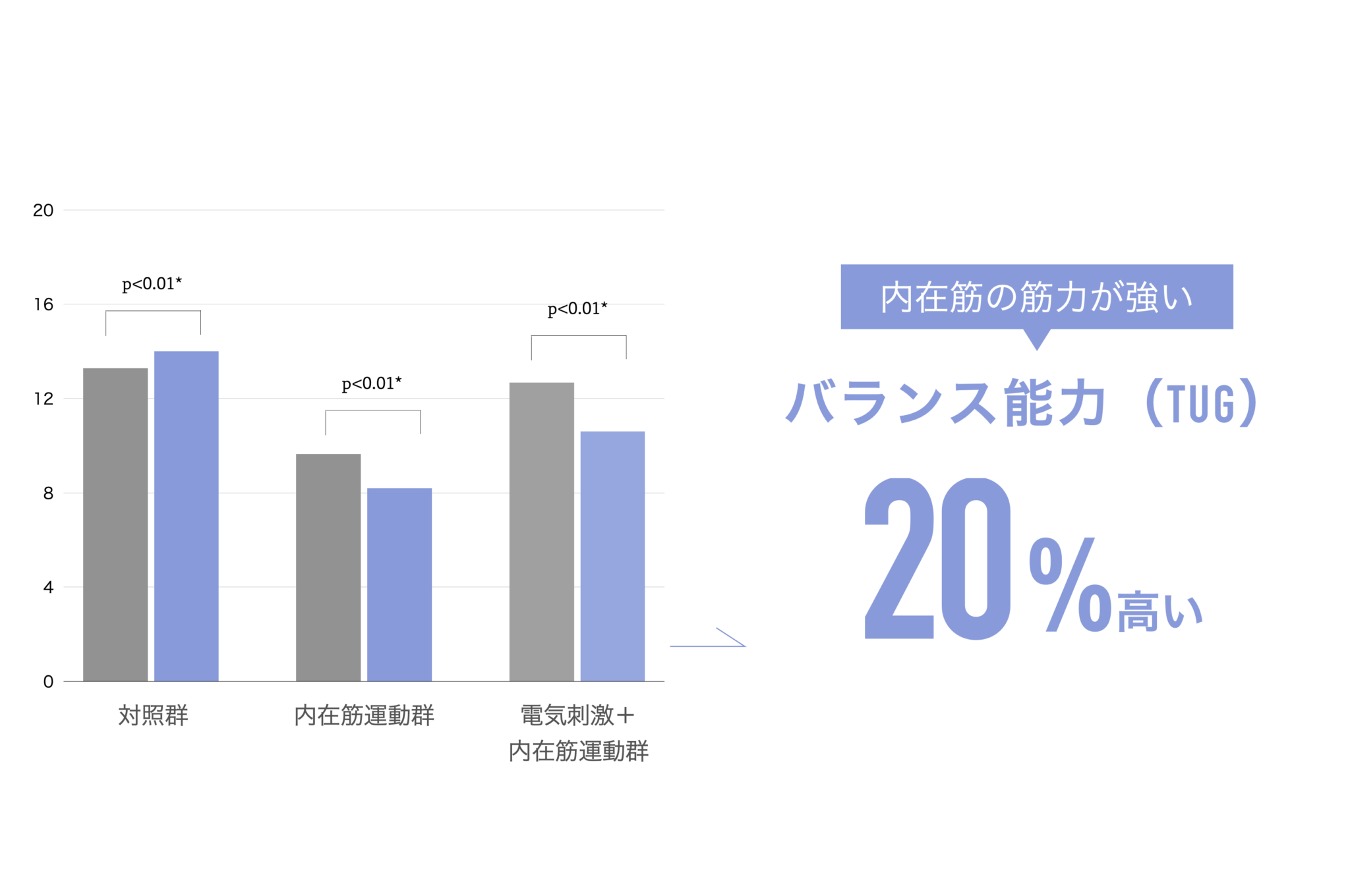

TUGテストでは、

内在筋トレーニングのみを行った群(EG)と、

電気刺激を併用した群(EEG)の両方で、

起立から歩行・着席までの動作時間が有意に短縮されました(※数値が小さいほど良い)。

対照群(CG)では、改善は見られず、

わずかに悪化する傾向がありました。

この結果から、足部の内在筋の活性化が機能的バランスの向上に有効であることが示唆されます。

また、年齢を問わず、足に痛みのある人・ない人も含めた研究のレビューでも、足の内在筋を鍛える運動をすると、バランス指標の改善が見られたという報告がありました。

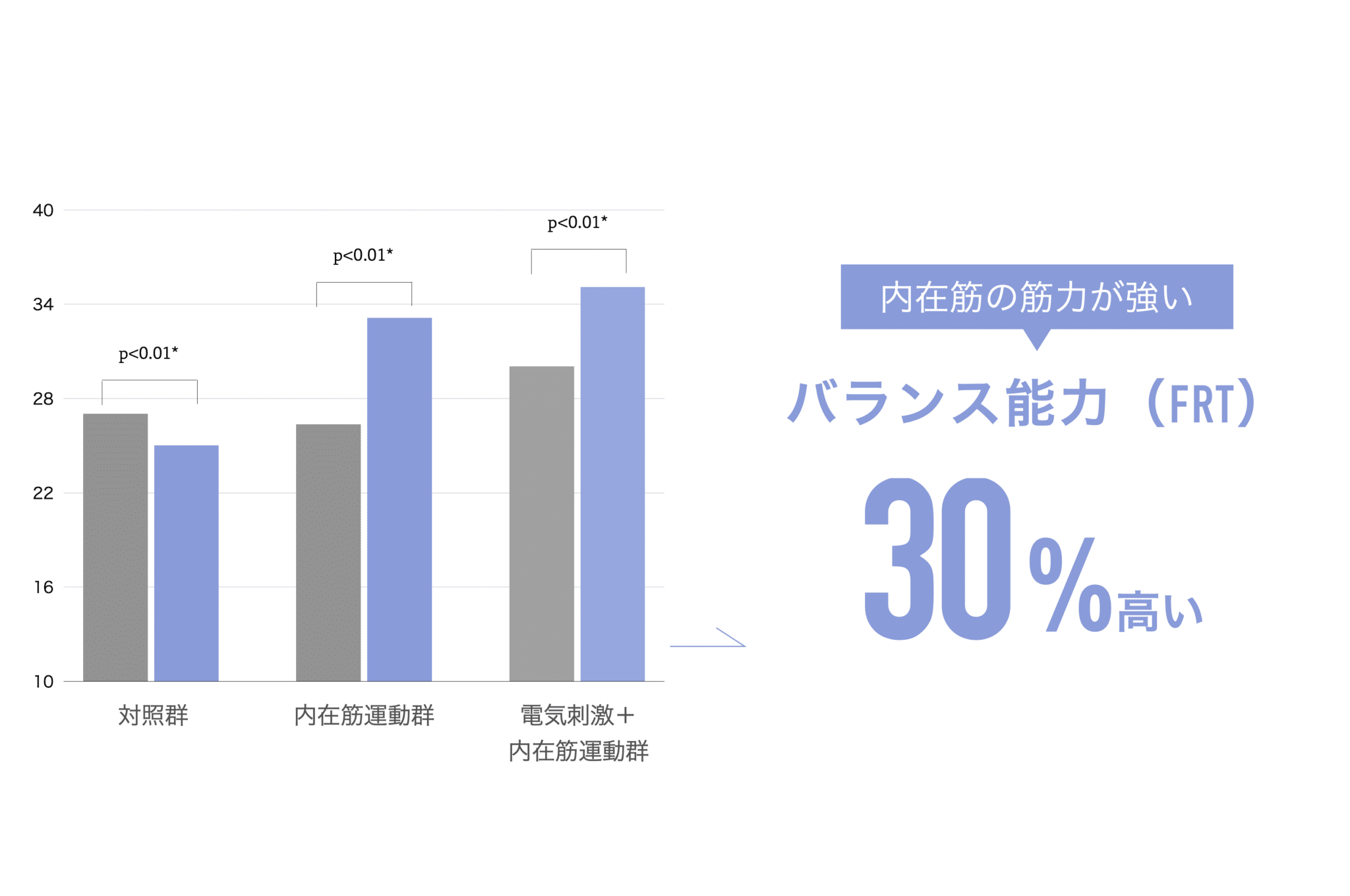

FRTでは、

EGおよびEEGの両群でリーチ距離が延びる改善傾向が見られ、

特にEEGでは有意な伸長が確認されました(※数値が大きいほど良い)。

対照群(CG)では、むしろリーチ距離が短くなり、

バランス能力の低下傾向が認められました。

この結果は、足の内在筋の活性化が

機能的バランスの向上に有効であることが示唆されます。

中には、筋力の変化がなくても「転倒が減った」という研究もあり、これはおそらく、足の位置を感じ取る“感覚のセンサー”としての役割が働いた結果だと考えられています。

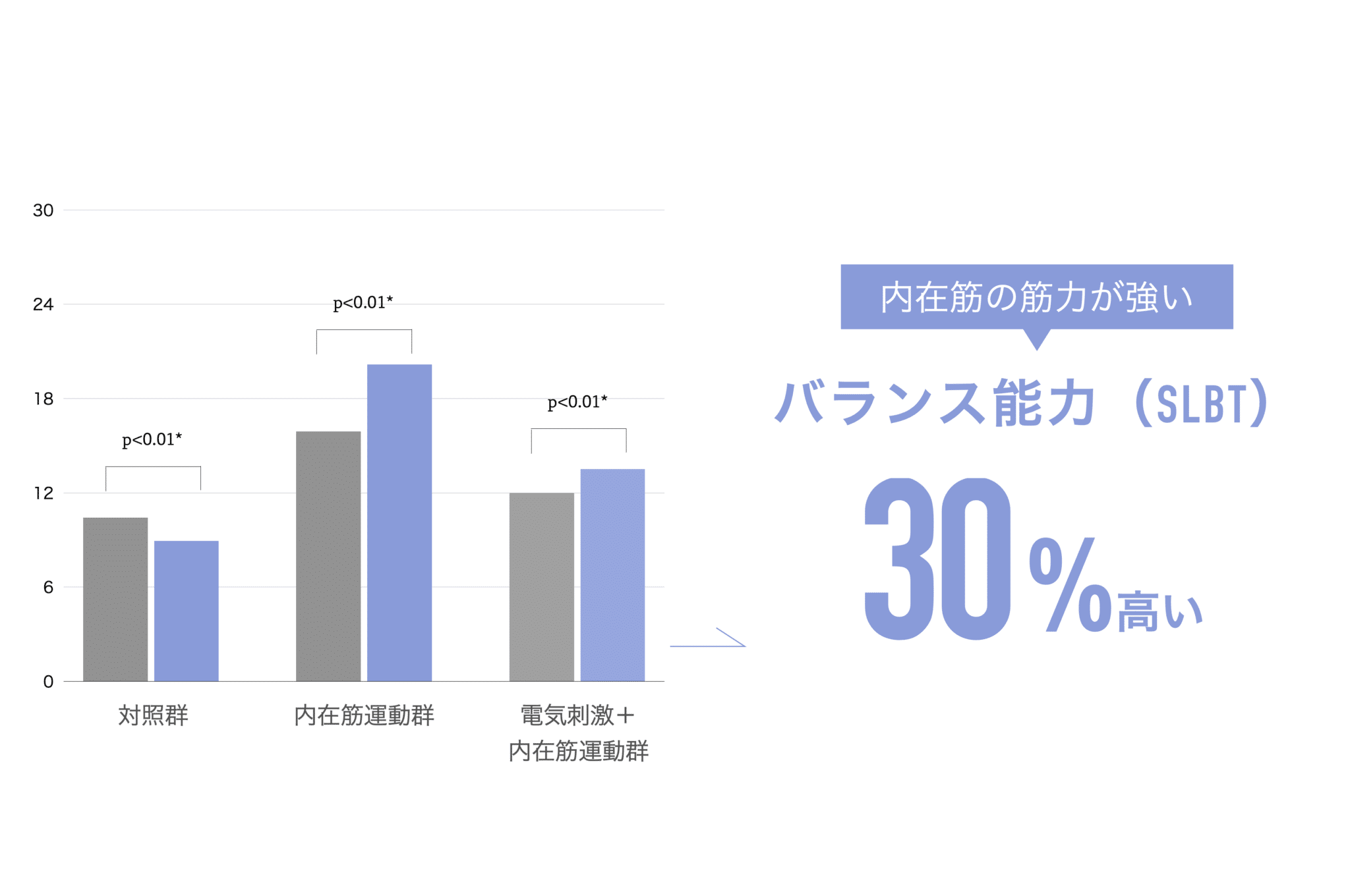

SLBTでは、

EGおよびEEGともに平均的な改善傾向はあるものの、

有意な差は認められませんでした。

対照群(CG)では

バランス時間が短縮し、軽度の悪化が見られました。

この結果から、片脚静的バランス能力の改善には、

より長期的または追加的な介入が必要である可能性が示唆されます。

ただし、健康な若い人に対して行った別のレビューでは、内在筋を鍛えても「バランス能力が良くなった」とははっきり言えない(証拠が弱い)という結果も出ており、特に高齢者にこそ意味があるといえそうです。

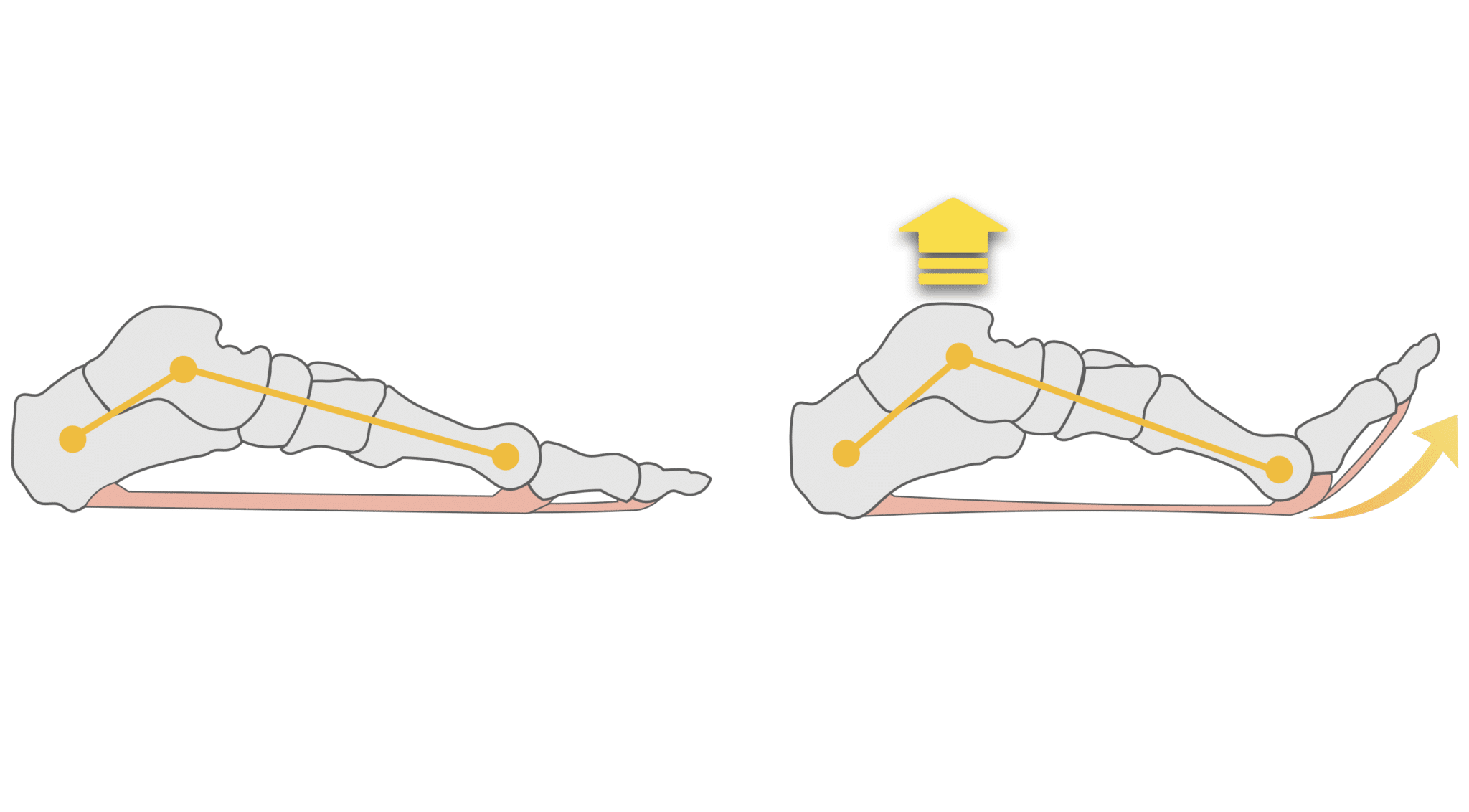

【3】前足部を固くして“蹴り出し”を強くする

歩く・走るとき

昔から、足底腱膜(そくていけんまく)は人が歩いたり走ったりするときの大事な仕組みである「ウィンドラス機構」や「アーチスプリング機構」の主役とされてきました。

でも、最近のバイオメカニクス(身体の動きの科学)の研究では、足の内在筋の“能動的な働き”もとても重要だということが分かってきています。

ある研究では、健康な9人に対し、脛骨神経(けいこつしんけい)を一時的にブロックして、内在筋が動かないようにして歩いたり走ったりさせました。

その結果、

- 中足趾節関節(足指のつけ根)の硬さが下がり、

- 足と足首が地面を蹴る力(終末期のプッシュオフ)が小さくなったのです。

代わりに、お尻の筋肉(股関節)の力が増えたことから、「足の内在筋がしっかり働かないと、前足部がうまく固まらず、地面をけるときに力を伝えられない」と研究者は結論づけました。

さらにその後の研究では、

- 足底腱膜の引っぱり(ウィンドラス機構)だけでは、強い蹴り出しで起こる“足の硬さ”を説明できない

- 実際に筋肉(内在筋)が働いている証拠がEMG(筋電図)で確認できた

という結果から、足の内在筋も“足全体にテンション(張力)”を与える大事な役割をしていると考えられています。

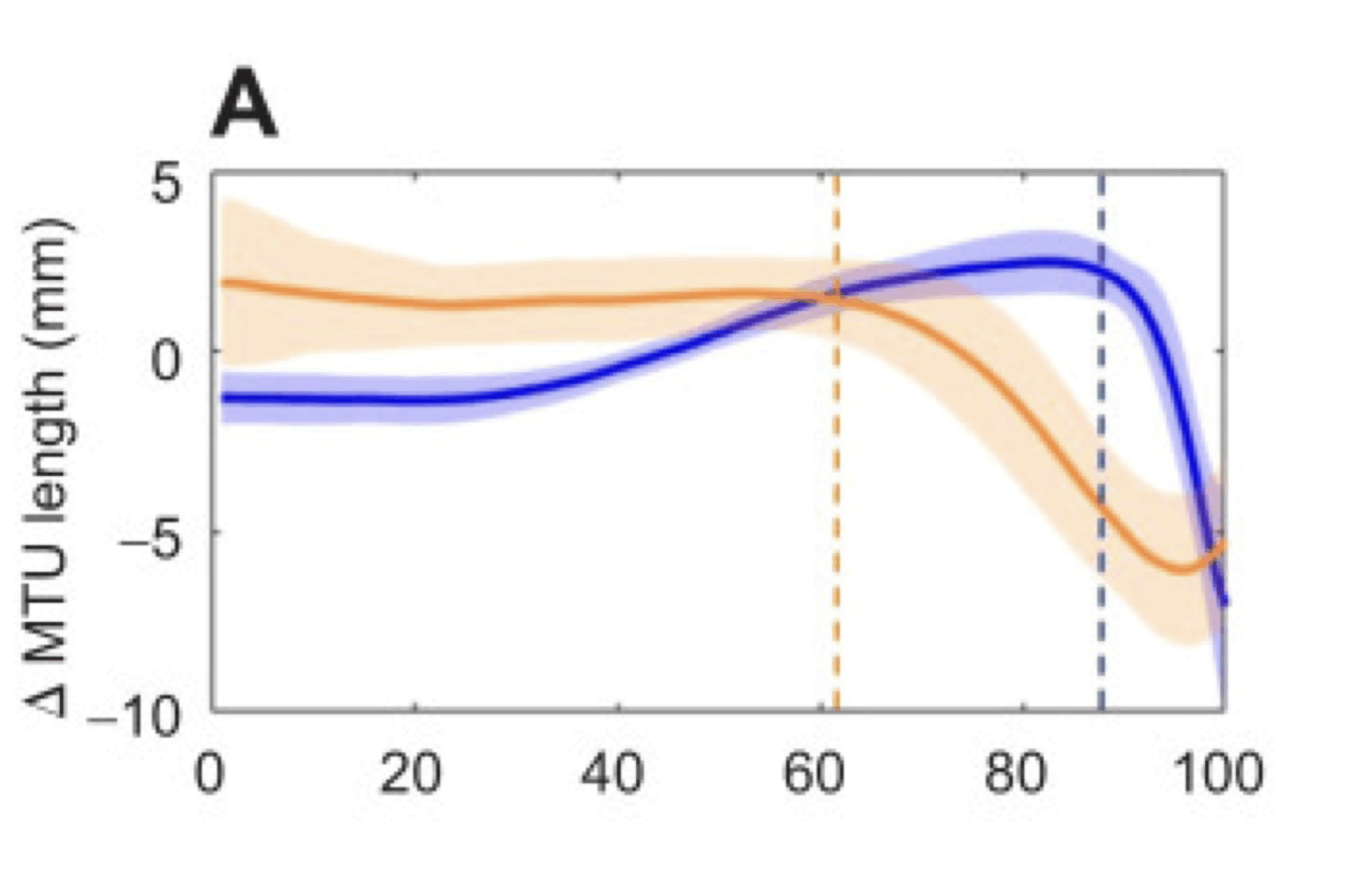

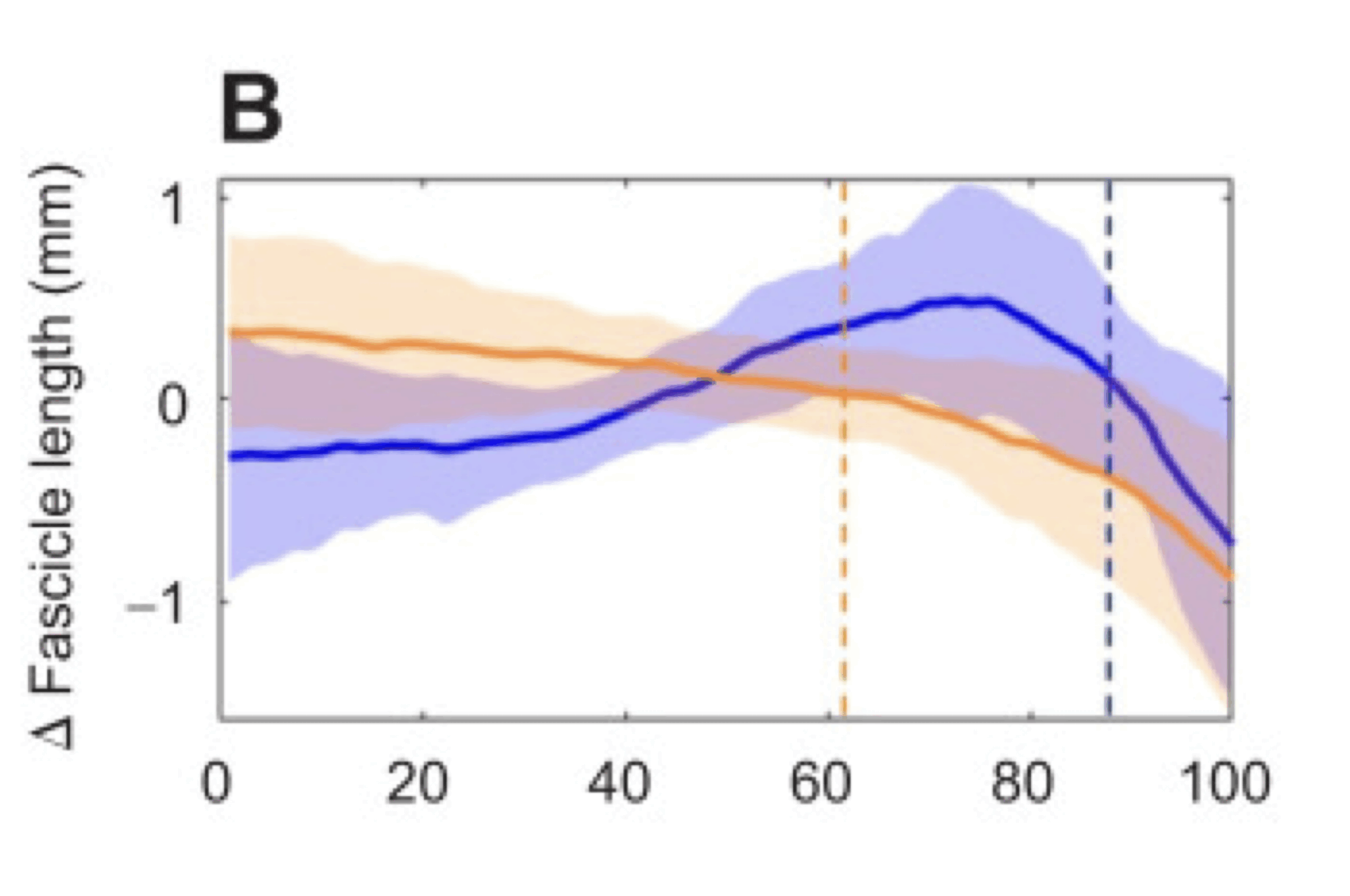

【4】ジャンプでも重要

歩く・走るときに足の指のつけ根を「固くする」役割と同じように、ジャンプのときにも内在筋の働きが足首の動きに影響することがわかっています。

ジャンプの「蹴り出し(跳ねるときの力)」をうまく作るために、足のてこの仕組み(てこの支点と力点)を調整しているのです。

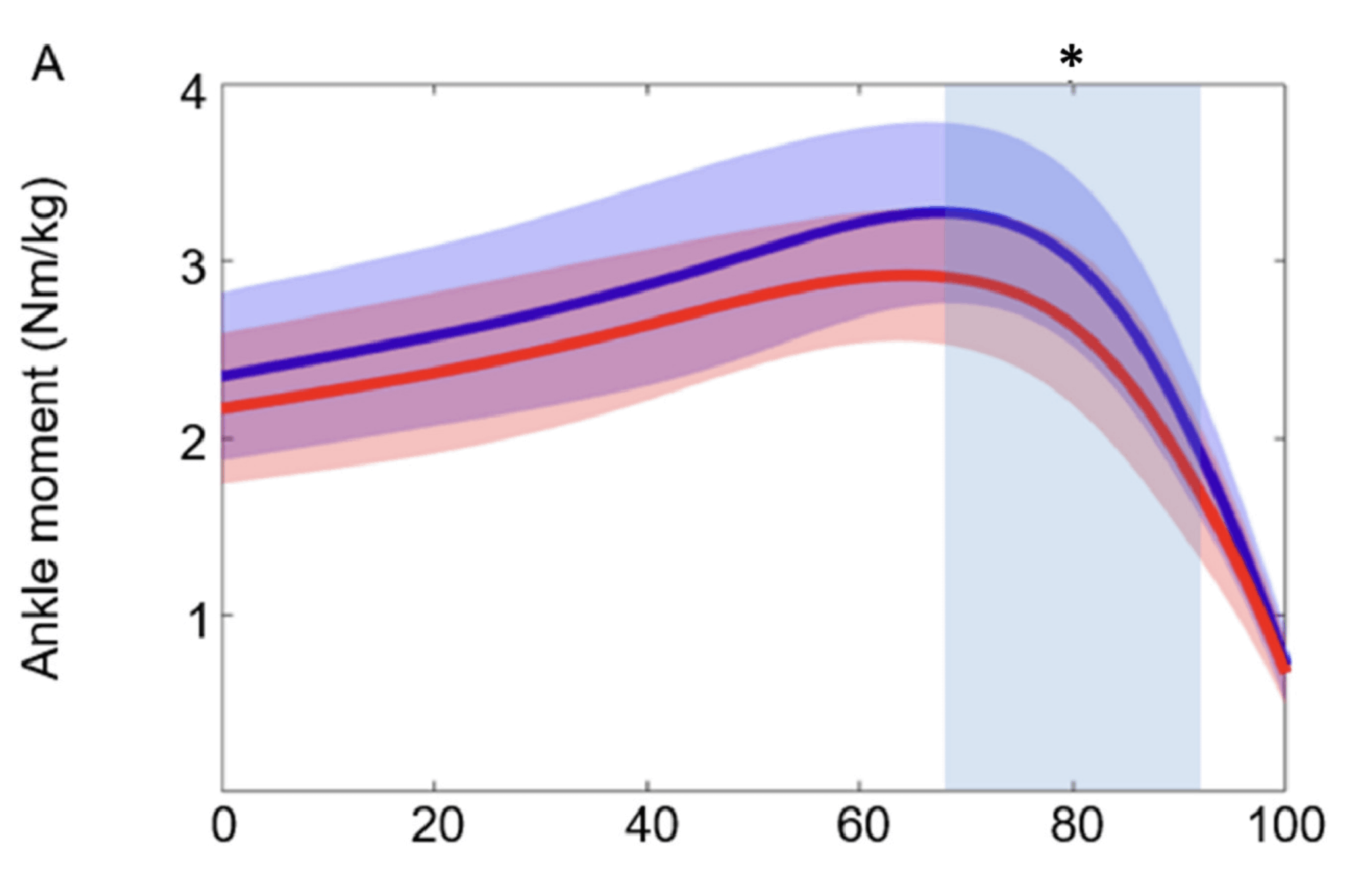

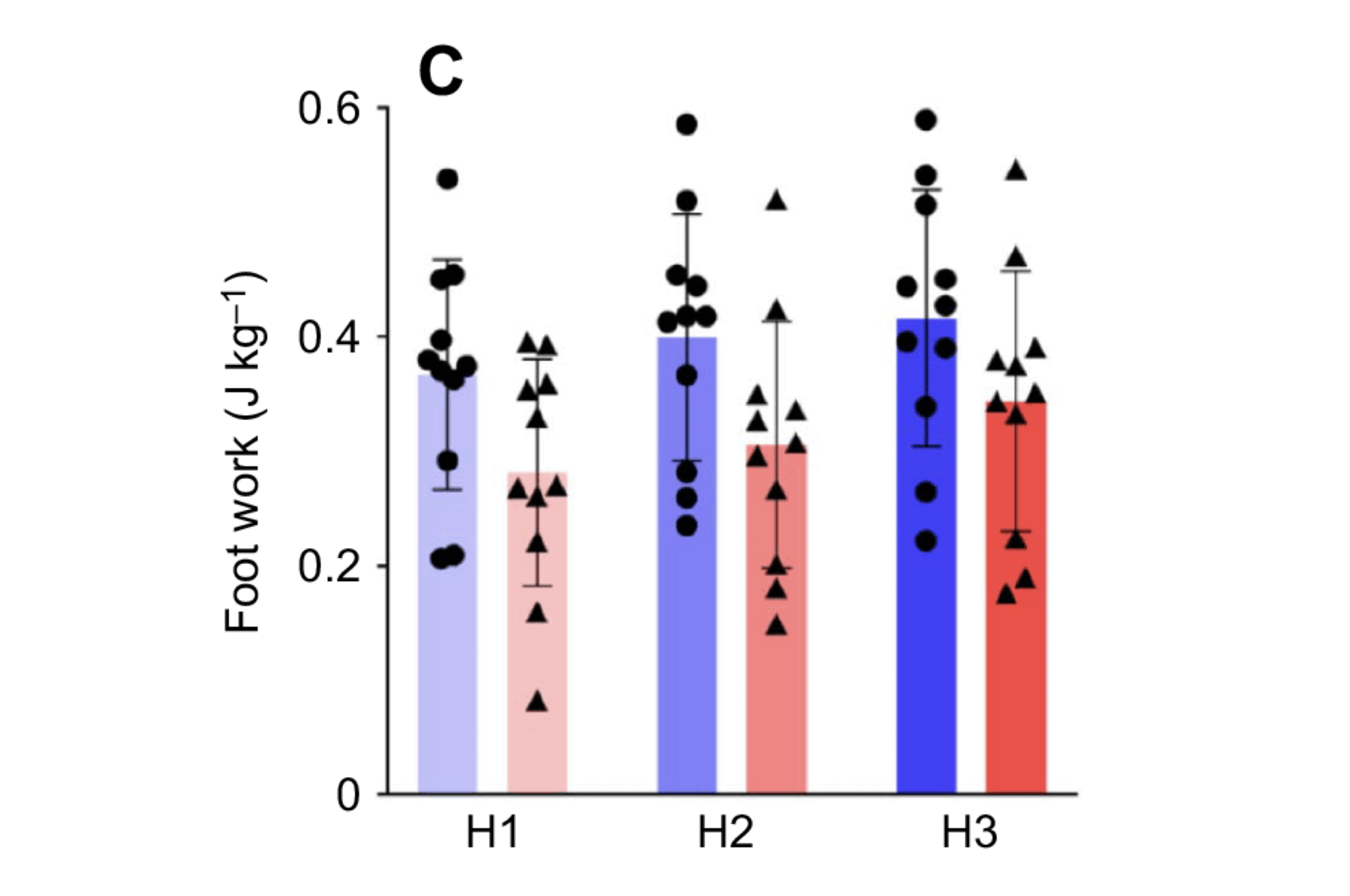

足関節の回転方向のトルク(主に底屈の力)を示します。

青:介入群(IFMトレーニング群)/赤:対照群。

足関節の動く速さ(回転の速度)を示します。

青色の介入群は、推進の終盤においてやや角速度が大きい傾向。

トルク × 角速度=「パワー(エネルギー出力)」を示す。

介入群(青)は、推進力のピークが高く、全体的に出力が増加。

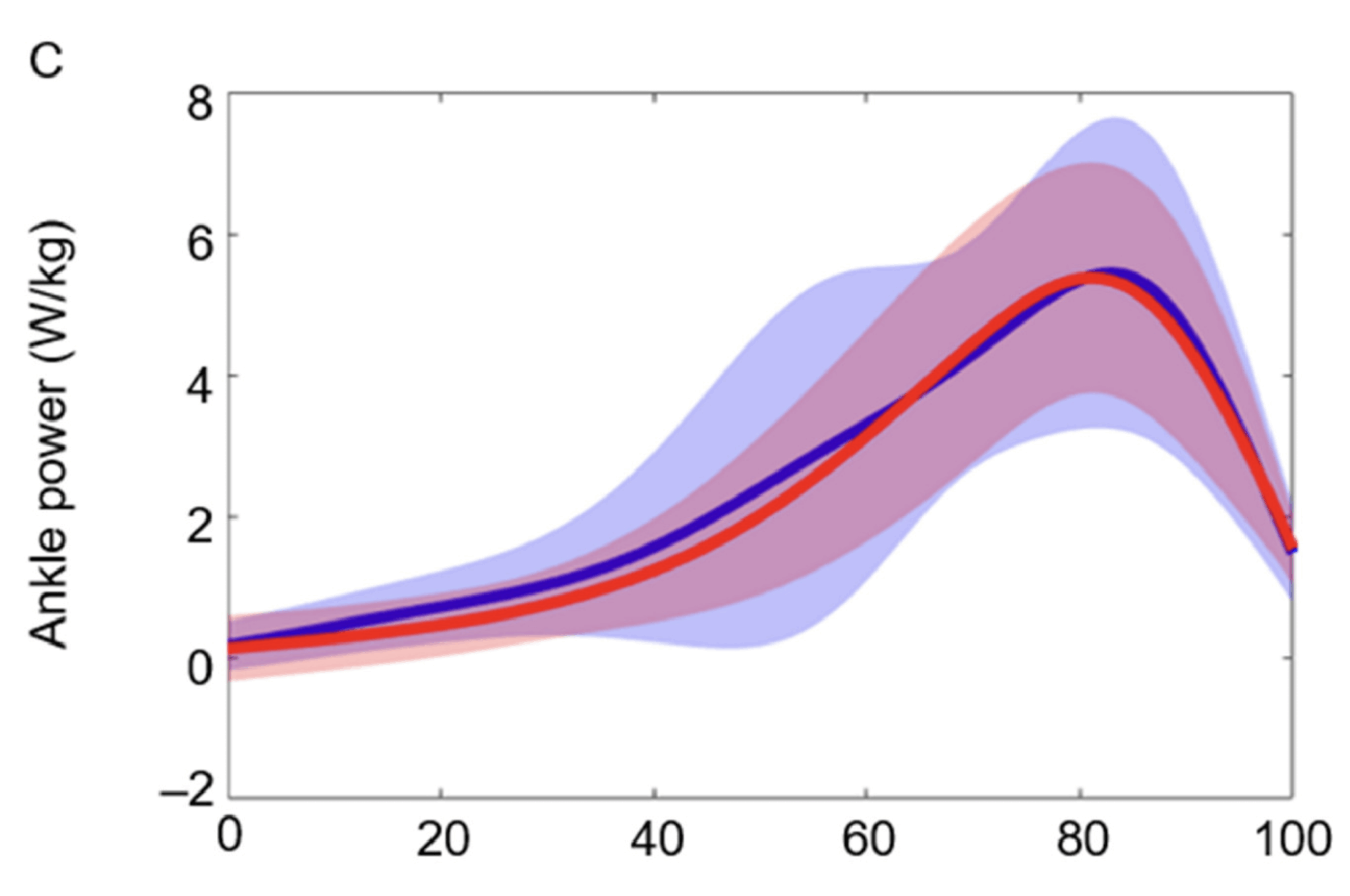

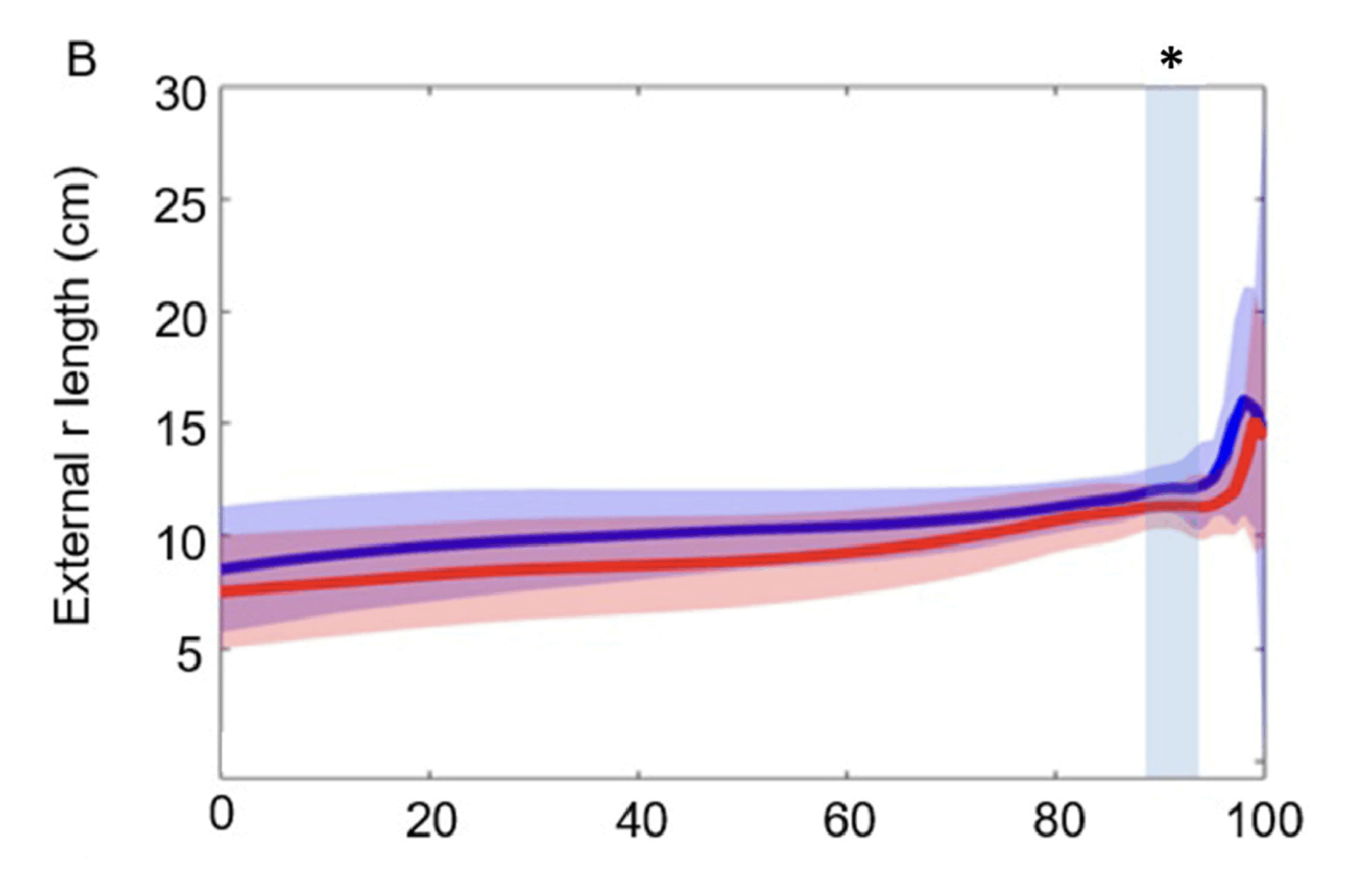

足関節を回す筋肉(主にヒラメ筋・腓腹筋)の腱の回転半径(=てこの「力点から支点までの距離」)

赤:対照群(control group)、青:内在筋トレーニング群

→ 差は小さいが終盤で変化傾向が見られる

地面から足関節を通じてかかる床反力の作用点までの距離

→ 終盤(約90〜100%)で統計的に有意な差あり(*印と青背景)

→ トレーニング群では外部モーメントアームがやや長くなる傾向

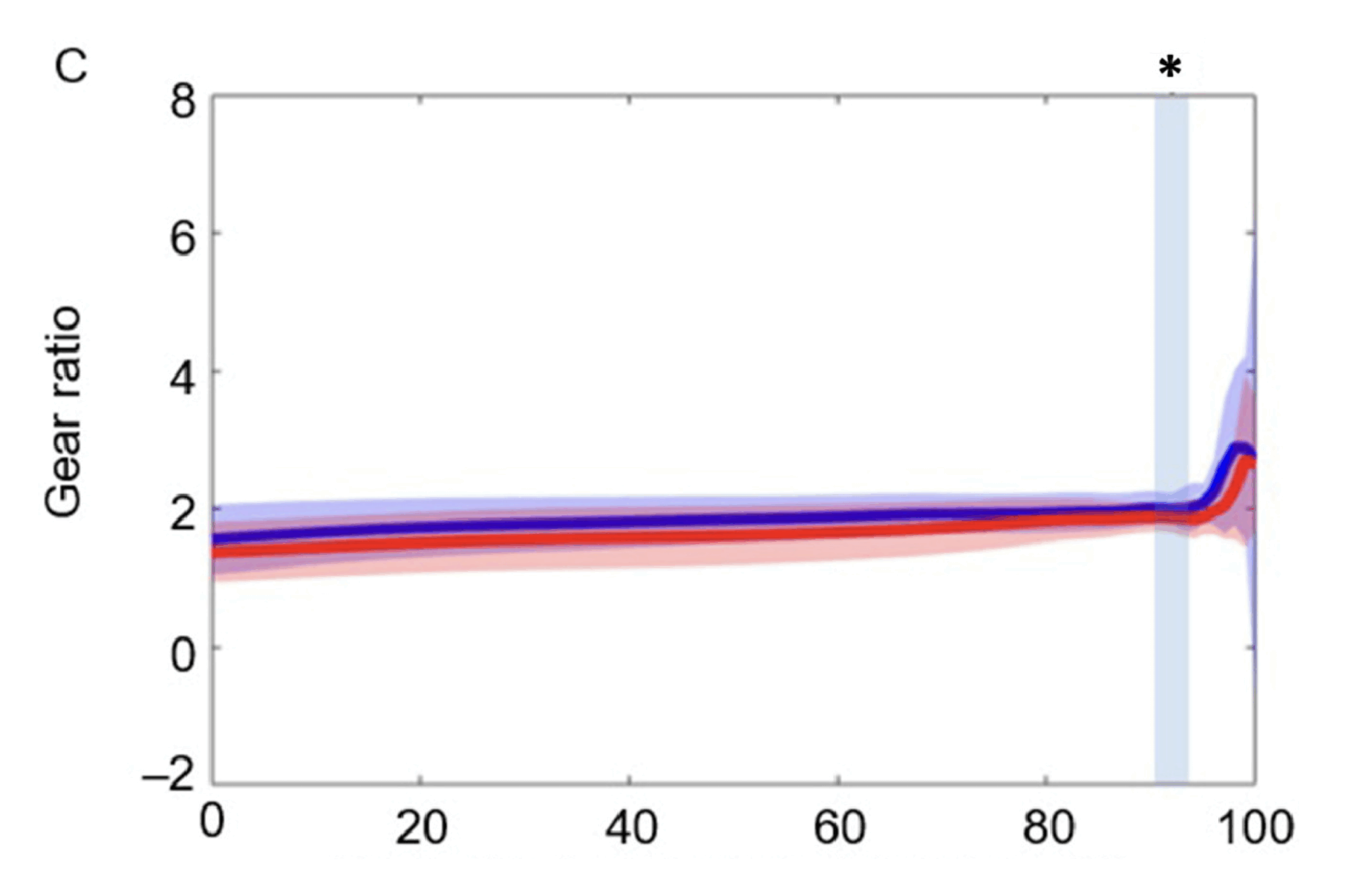

外部モーメントアーム ÷ 内部モーメントアーム = テコの効き具合(≒「足首の力伝達効率」)

→ 内在筋トレーニング群(青)は、終盤でギア比が有意に増加

→ これは「より効率的に地面を蹴れている」ことを意味します。

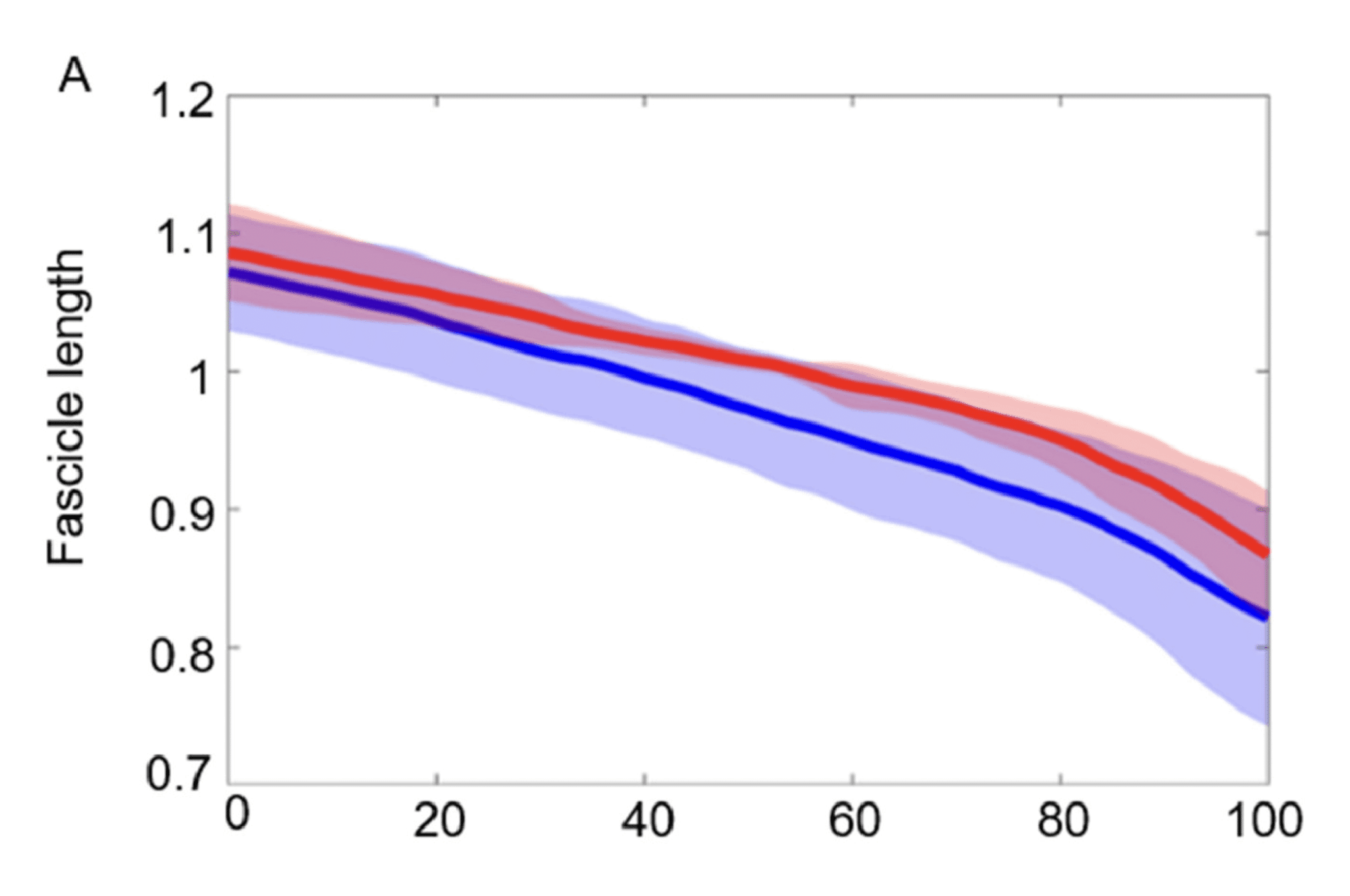

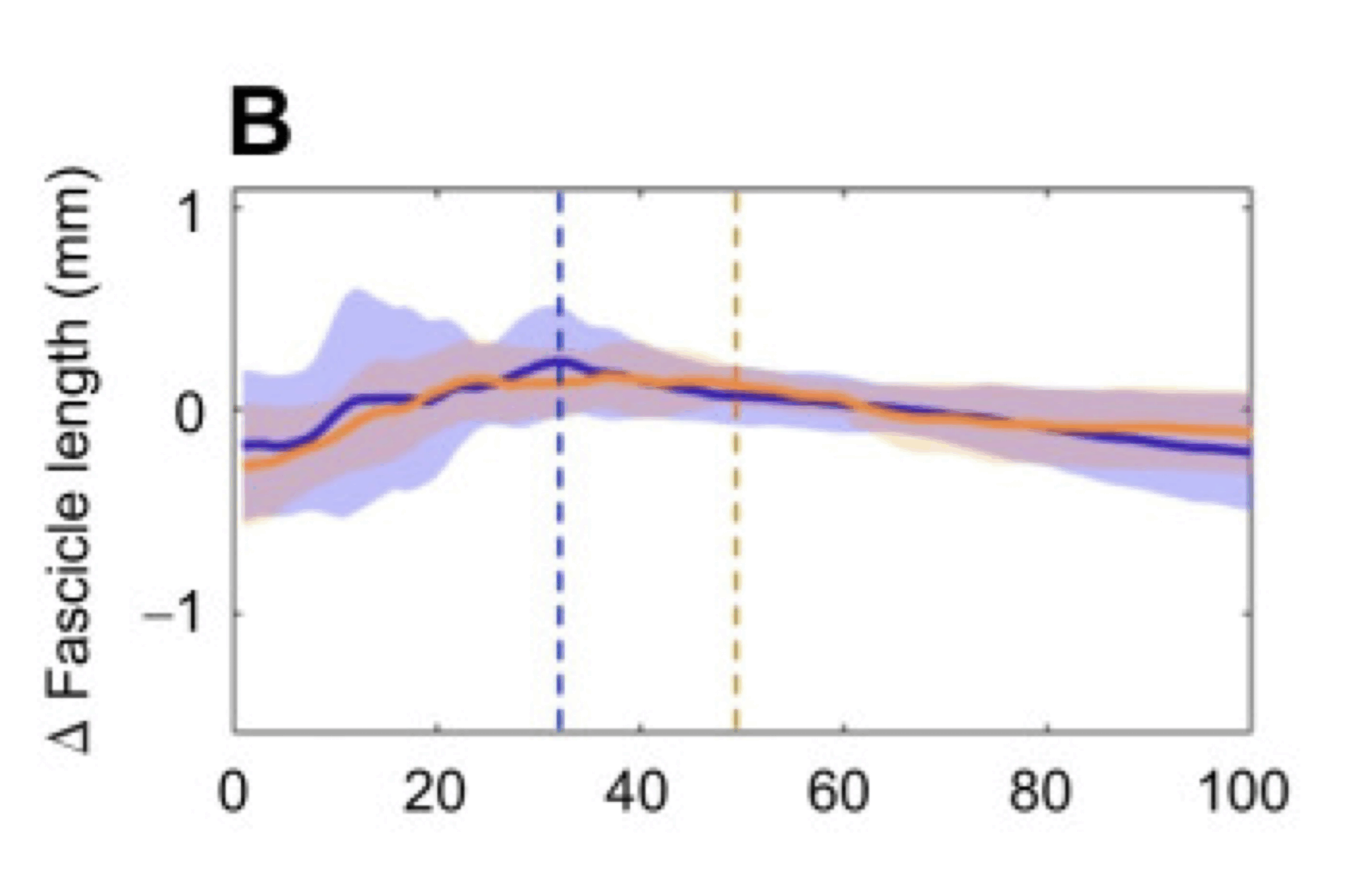

筋繊維束(fascicle)の長さ。主にヒラメ筋や腓腹筋などが対象。

全体的に時間とともに短くなっていく(収縮)が、青線(トレーニング群)のほうがより短縮が大きい傾向。

これは筋そのものの積極的な収縮活動を示唆。

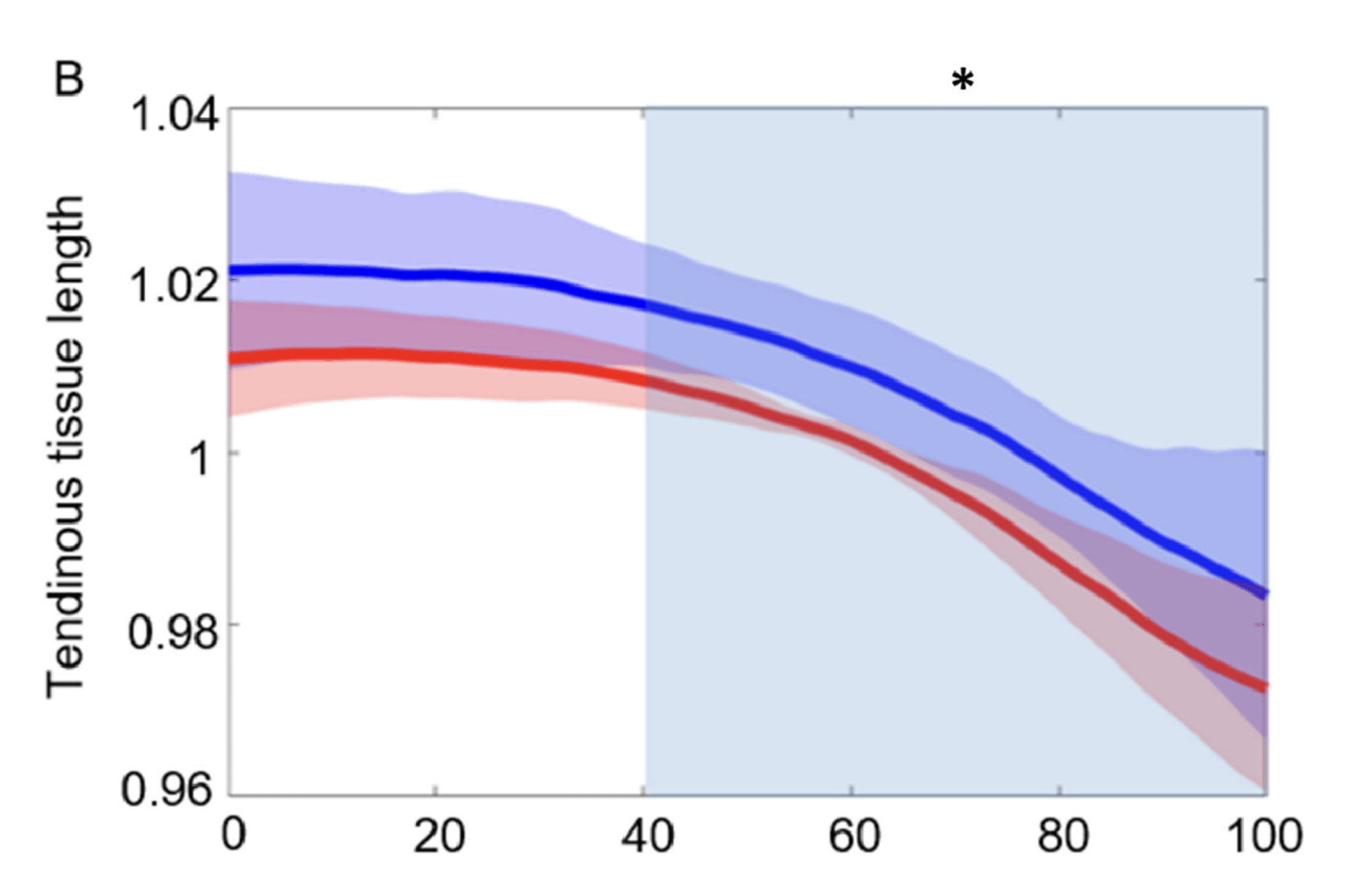

腱や腱膜の伸張・弾性変化を表す。青線(内在筋トレーニング群)の方が全体的に長く、特に後半で有意差(*)がある。

→ これは腱がより弾性エネルギーを蓄え・放出している可能性を示す。

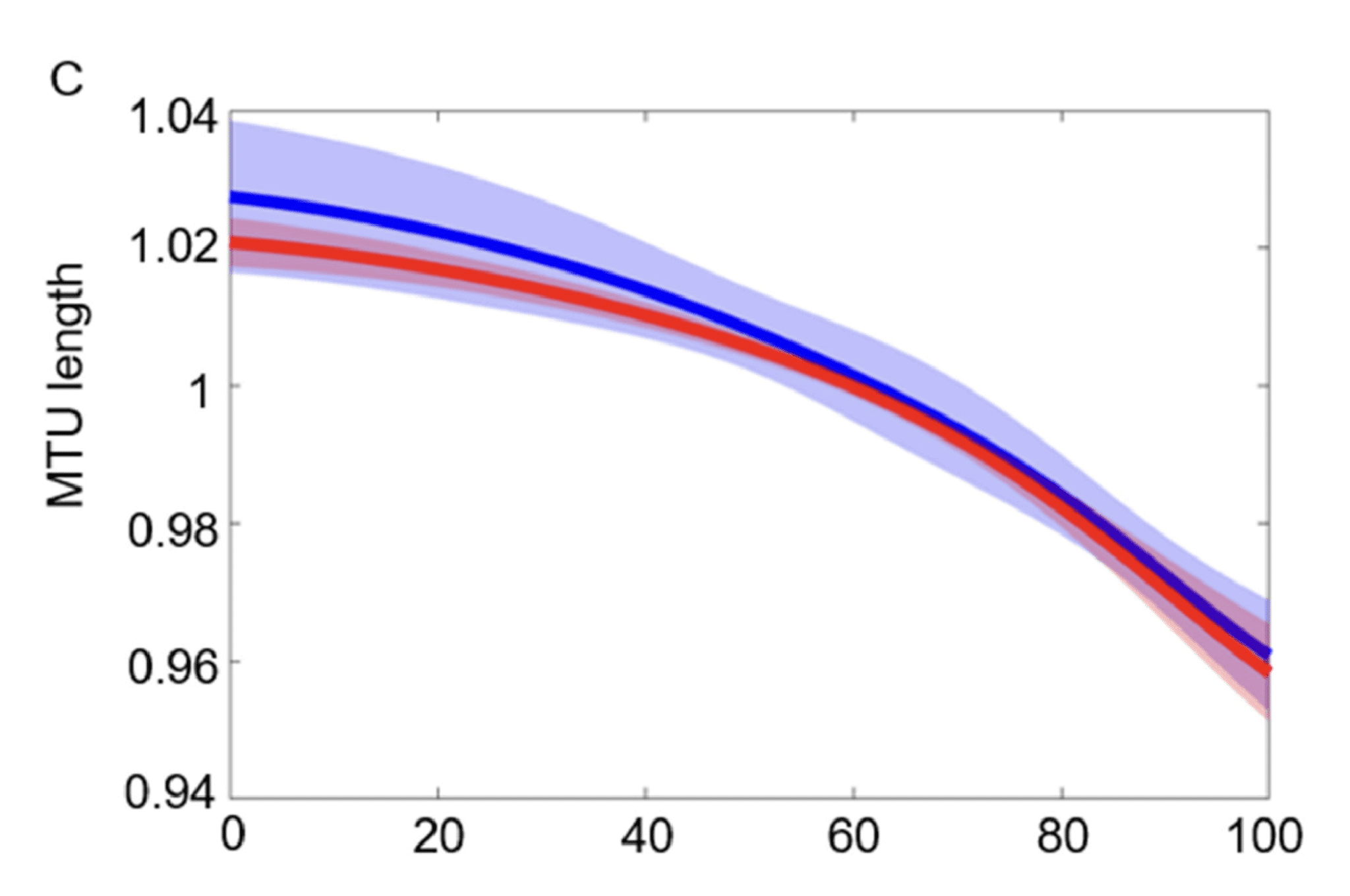

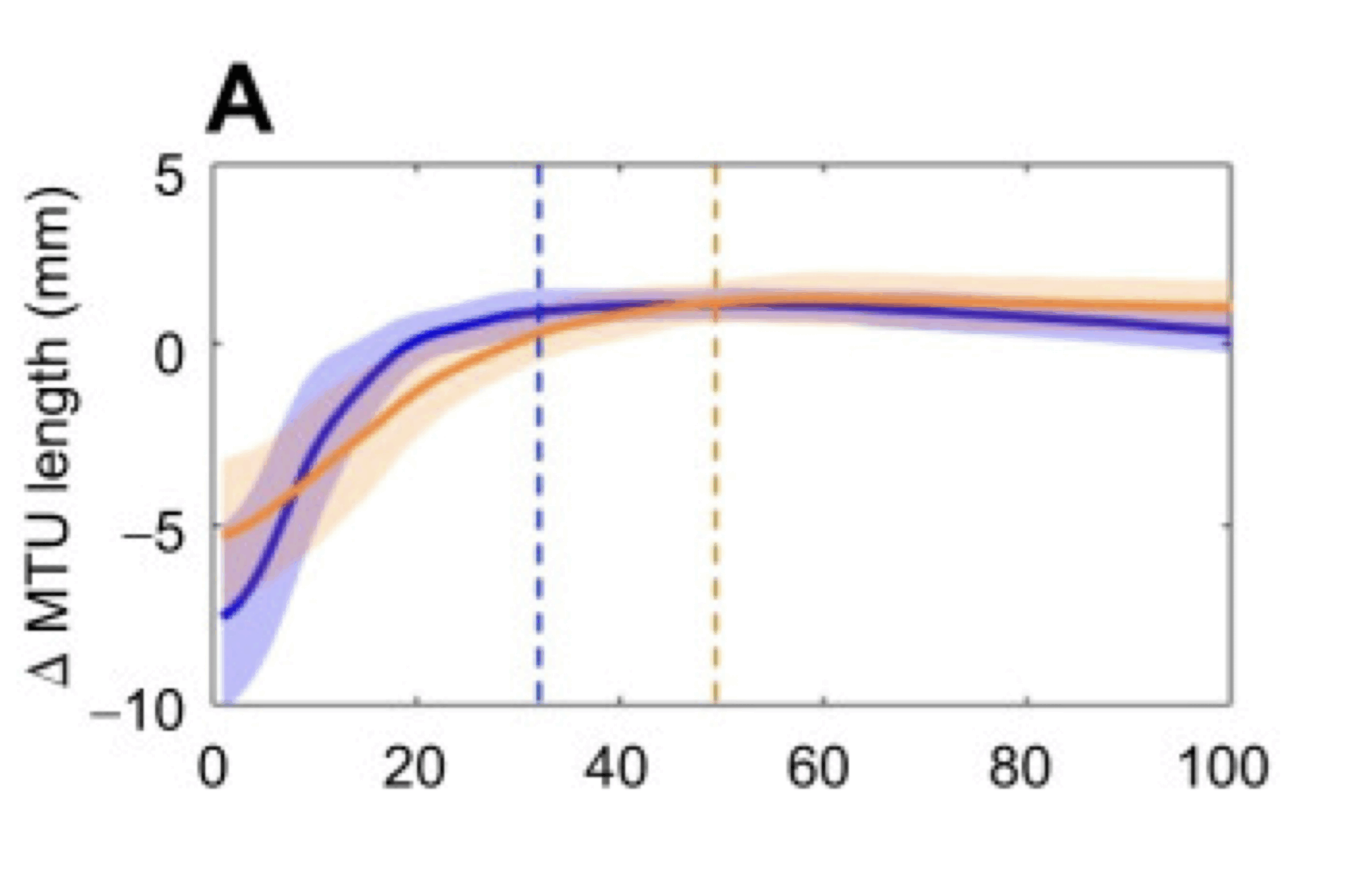

筋+腱を合わせた筋腱ユニット全体の長さ。

両群ともほぼ同じ変化傾向で、有意差はなし。

→ 筋と腱で役割分担の仕方が違うだけで、全体の長さには差がないという意味。

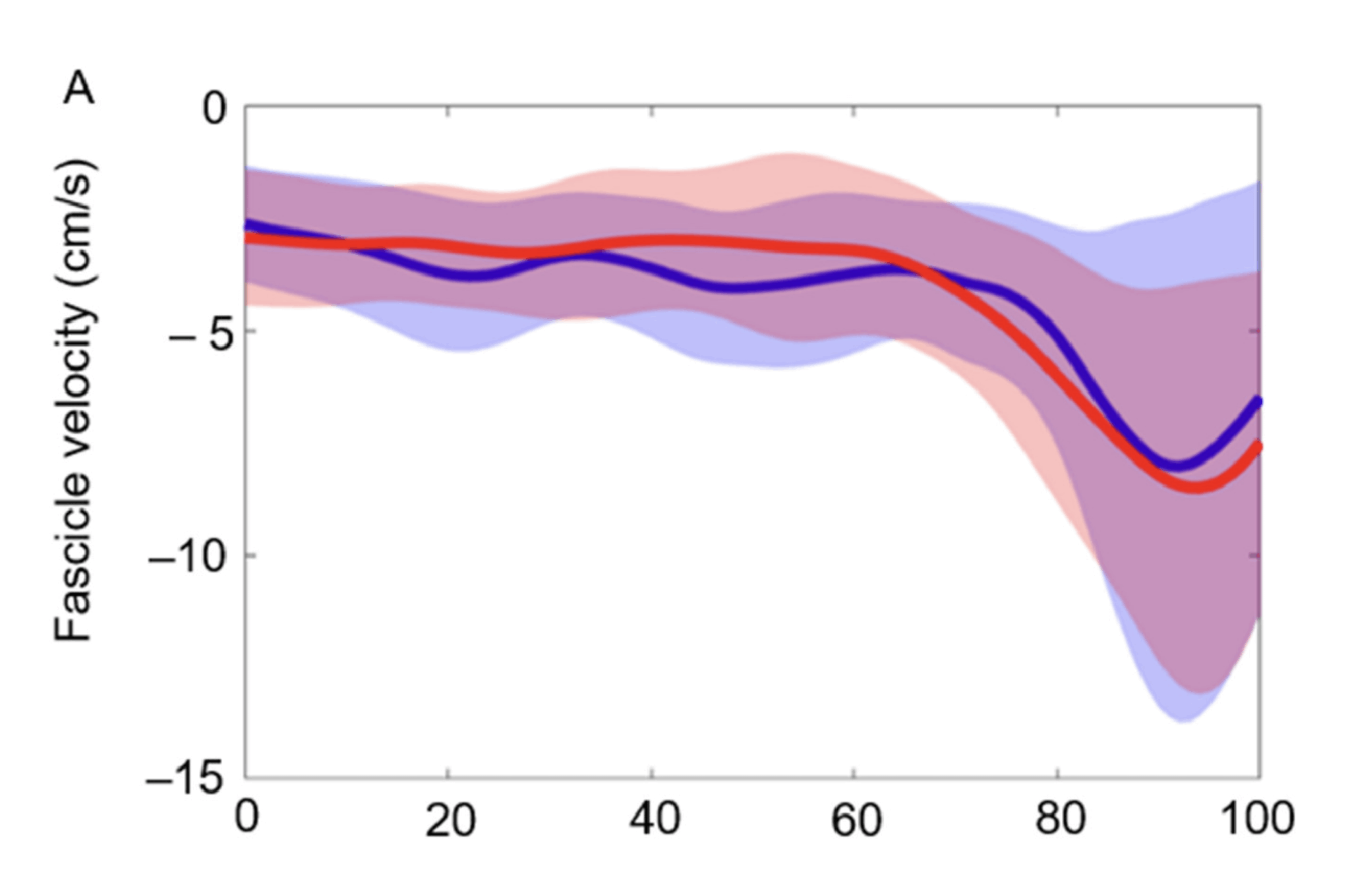

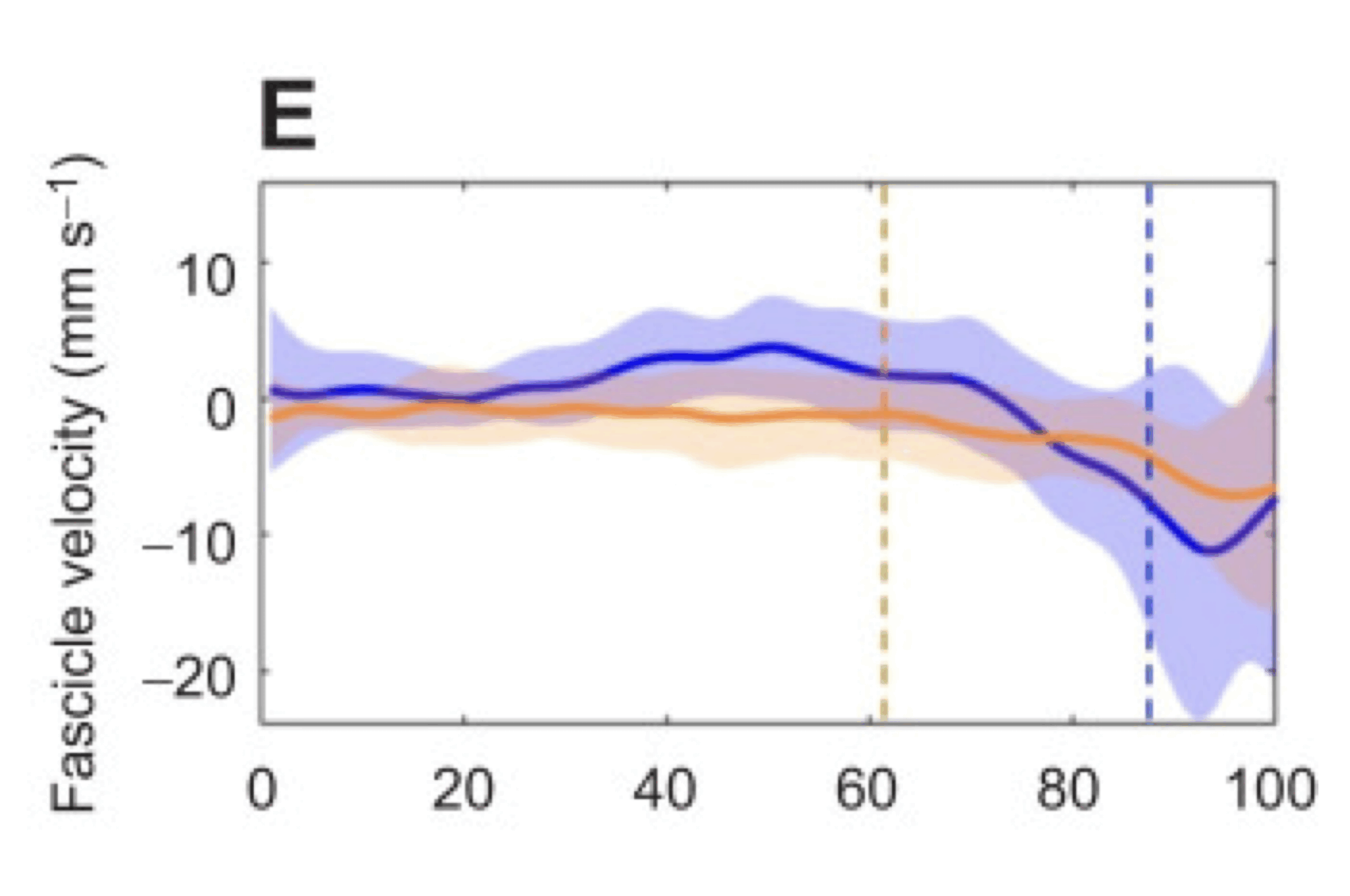

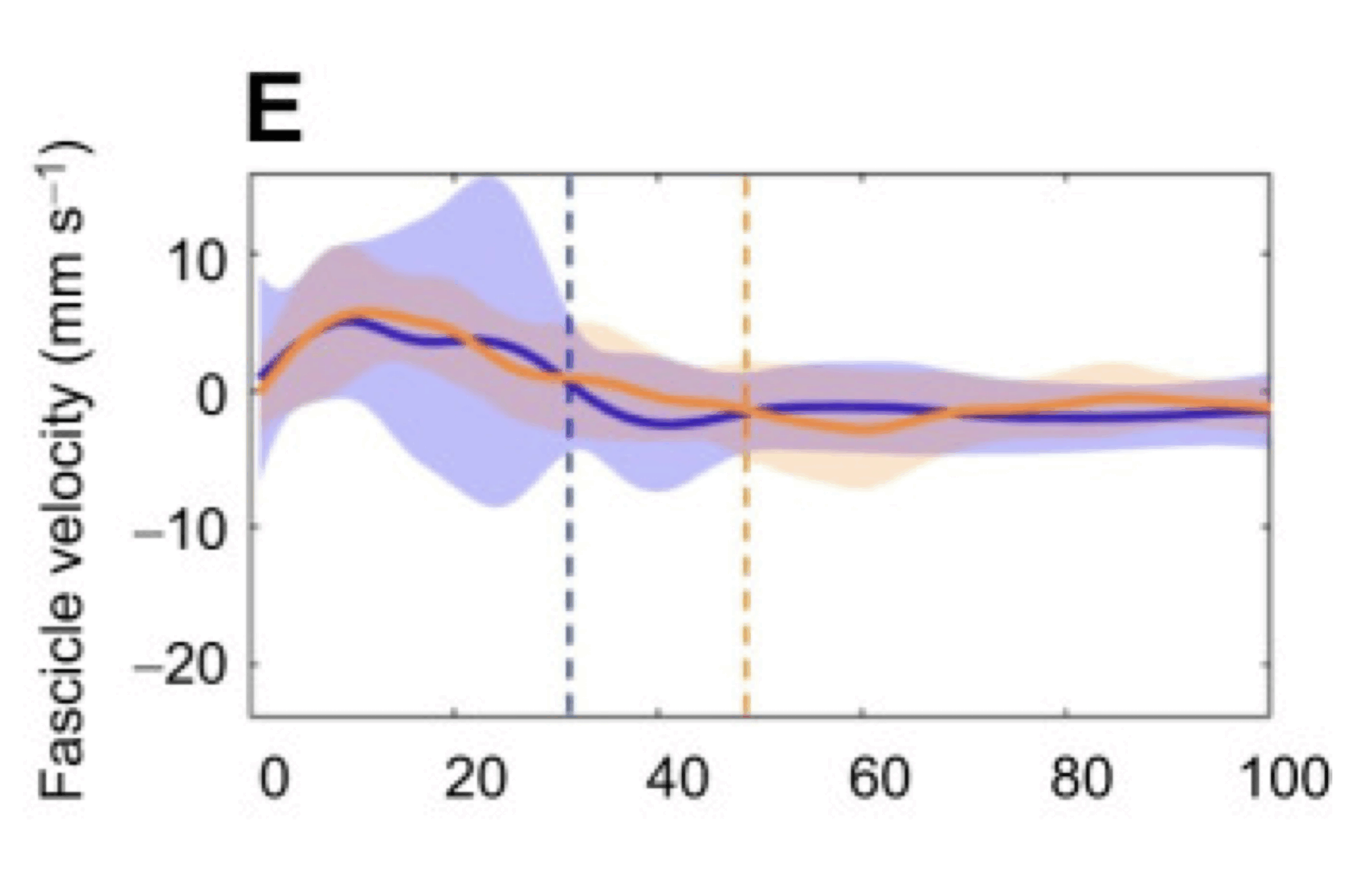

筋繊維束(fascicle)がどれくらいの速さで収縮・伸張しているかを示す。数値がマイナス=短縮(収縮)、プラス=伸張中。

図を見ると両群とも終盤で収縮が加速(−方向に増加)

赤(対照群)の方がより急激に収縮している

青(内在筋トレーニング群)は収縮速度が緩やか

→ トレーニング群では、筋束が過度に急速な収縮をせず、効率的に働いている可能性があります。

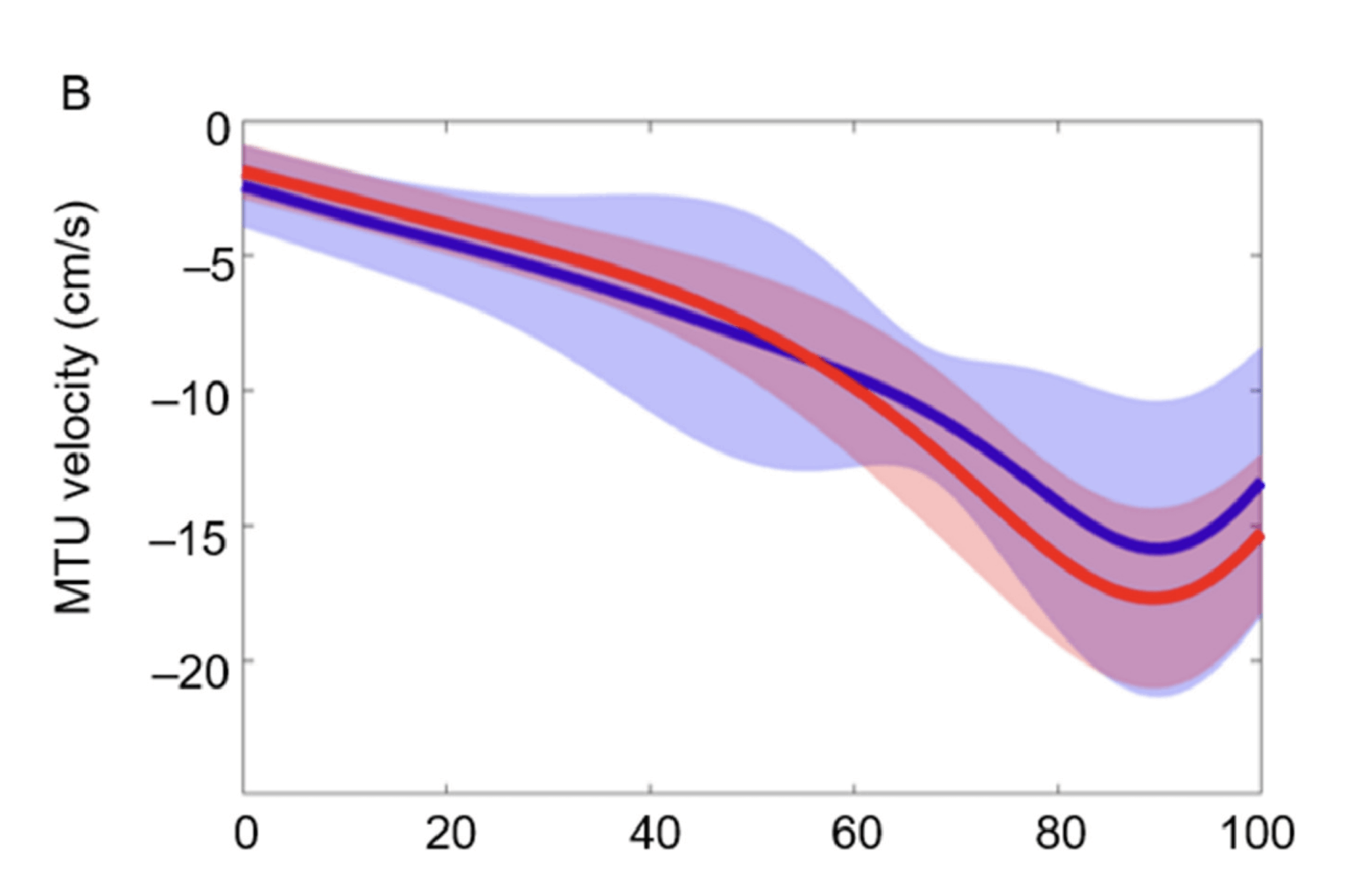

筋と腱を合わせた「筋腱ユニット(MTU)」全体の収縮・伸張速度。

図からはトレーニング群(青)の方がやや緩やかな収縮傾向

対照群(赤)はより強い・速い収縮(負の値が大きい)

→ 腱の貢献により、トレーニング群は筋そのものの過負荷を抑えながら動作していることが示唆されます。

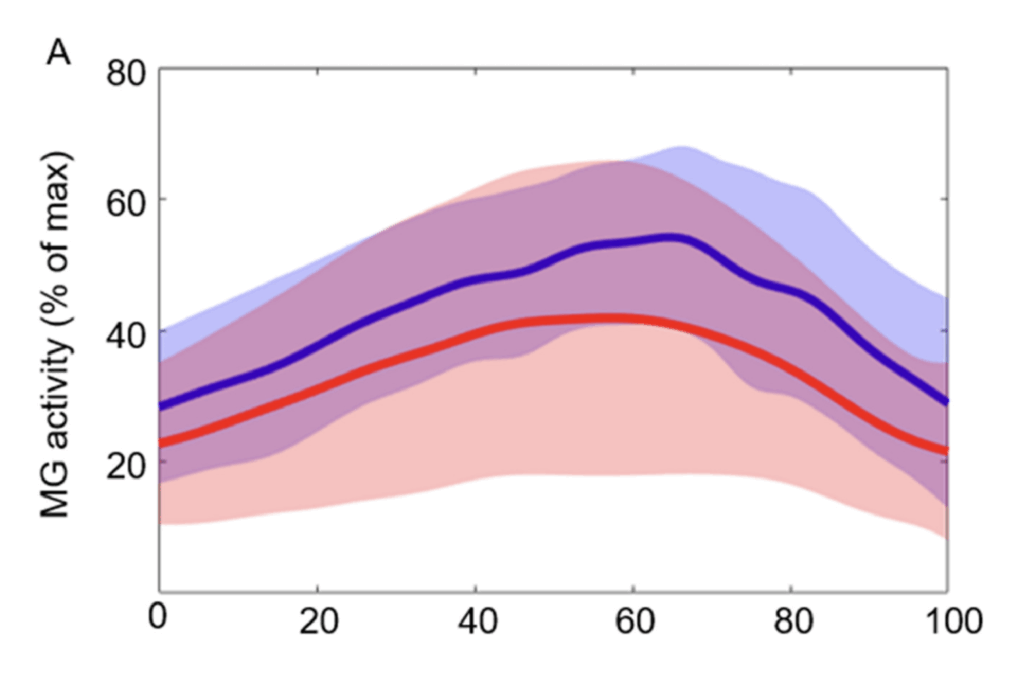

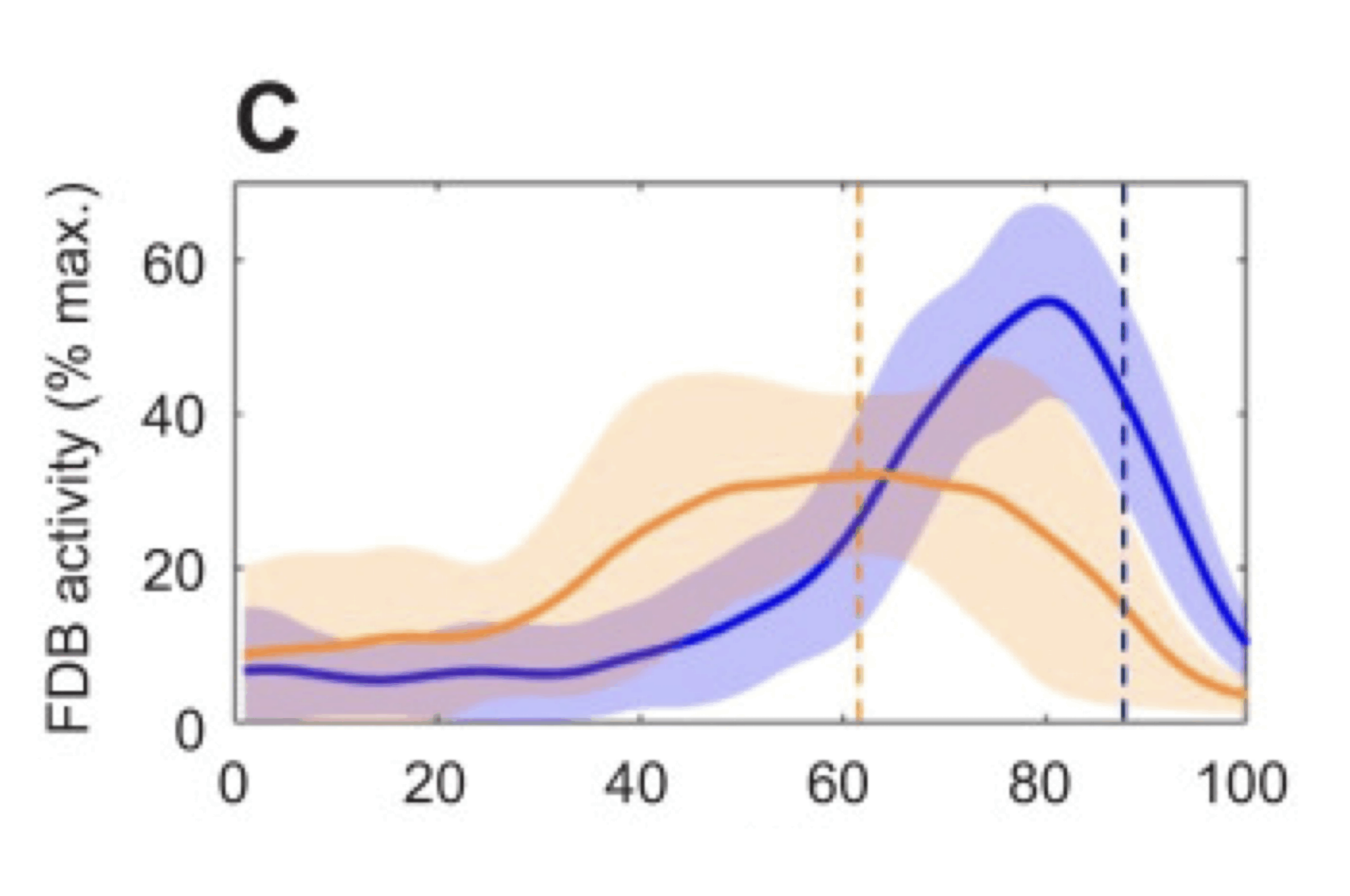

MG = Medial Gastrocnemius(腓腹筋内側頭)

筋出力は最大値に対する割合(%)で表されており、数値が高いほど活動が強い。青(内在筋トレーニング群)は、全体を通して腓腹筋の活動量が高い特に推進中期〜終期(40〜80%)で明確な上昇傾向

→ トレーニング群では、ふくらはぎの筋肉をしっかり使って地面を蹴っていることを示唆

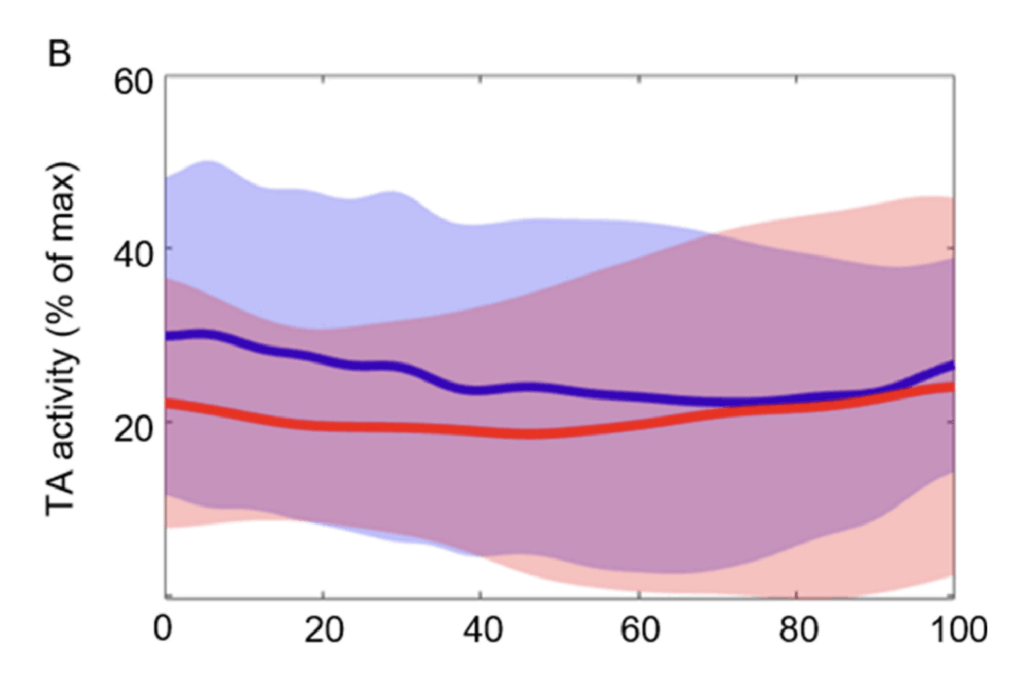

TA = Tibialis Anterior(前脛骨筋)

通常、立脚後期では活動量が低下する筋肉(足の背屈に関与)

両群に大きな有意差はないが、トレーニング群(青)の方がやや高い活動水準。特に終盤での軽度な上昇が確認できる

→ 歩行中の足の安定性維持(足首のブレ防止)に、より貢献している可能性あり

また、いくつかの研究では、つま先を曲げる力(屈筋力)や、足の内在筋の大きさが、ジャンプの高さ・距離や、連続ジャンプ時の跳ね返り能力(=素早く跳ね返る力)と関係していることがわかっています。そのため、「ジャンプやランニングをよくする人は、足の内在筋や足指のトレーニングが役に立つかもしれない」とも言われていますが、現時点ではまだ証拠が少なく、しっかりした研究がもっと必要だとされています。

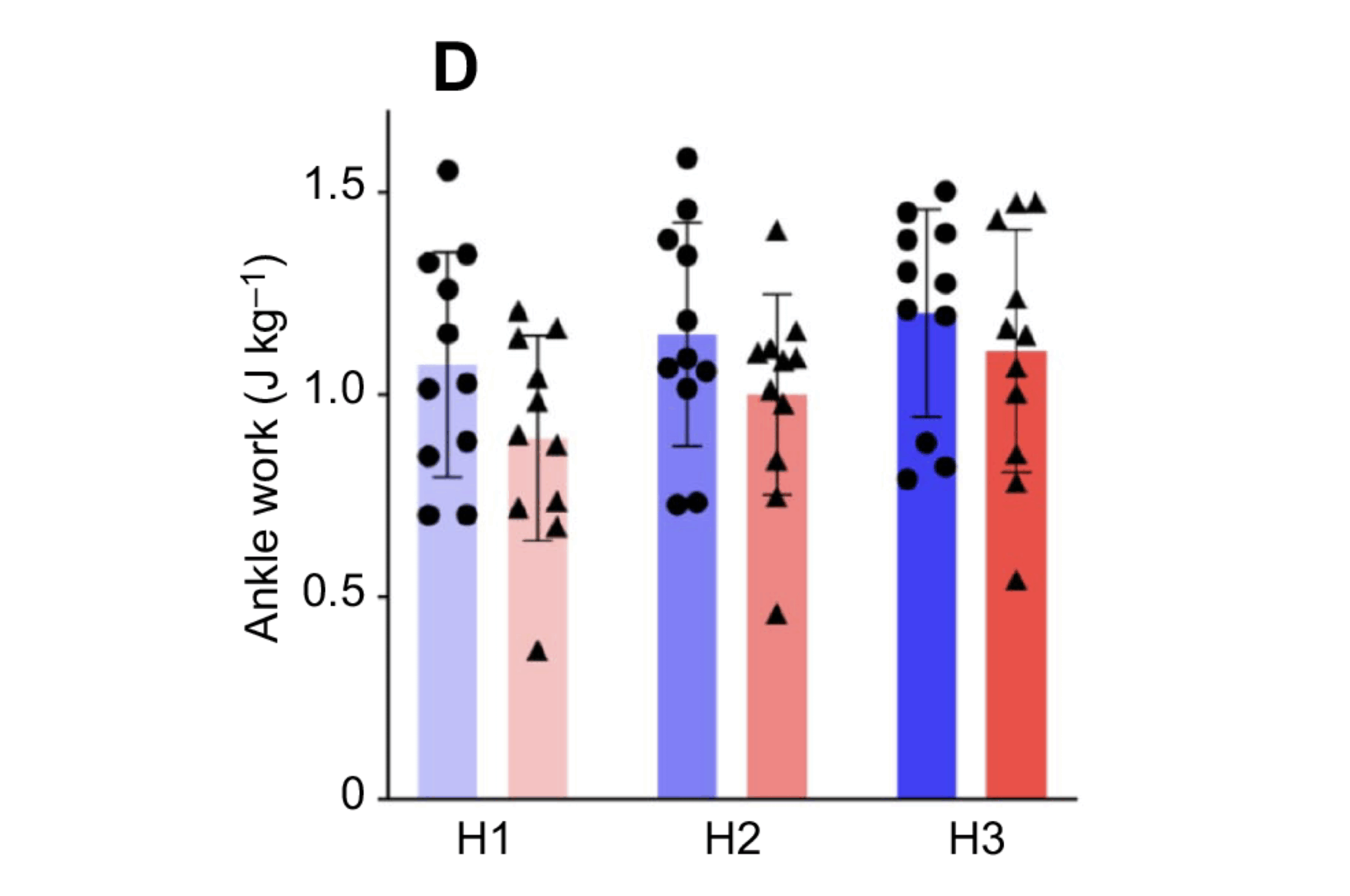

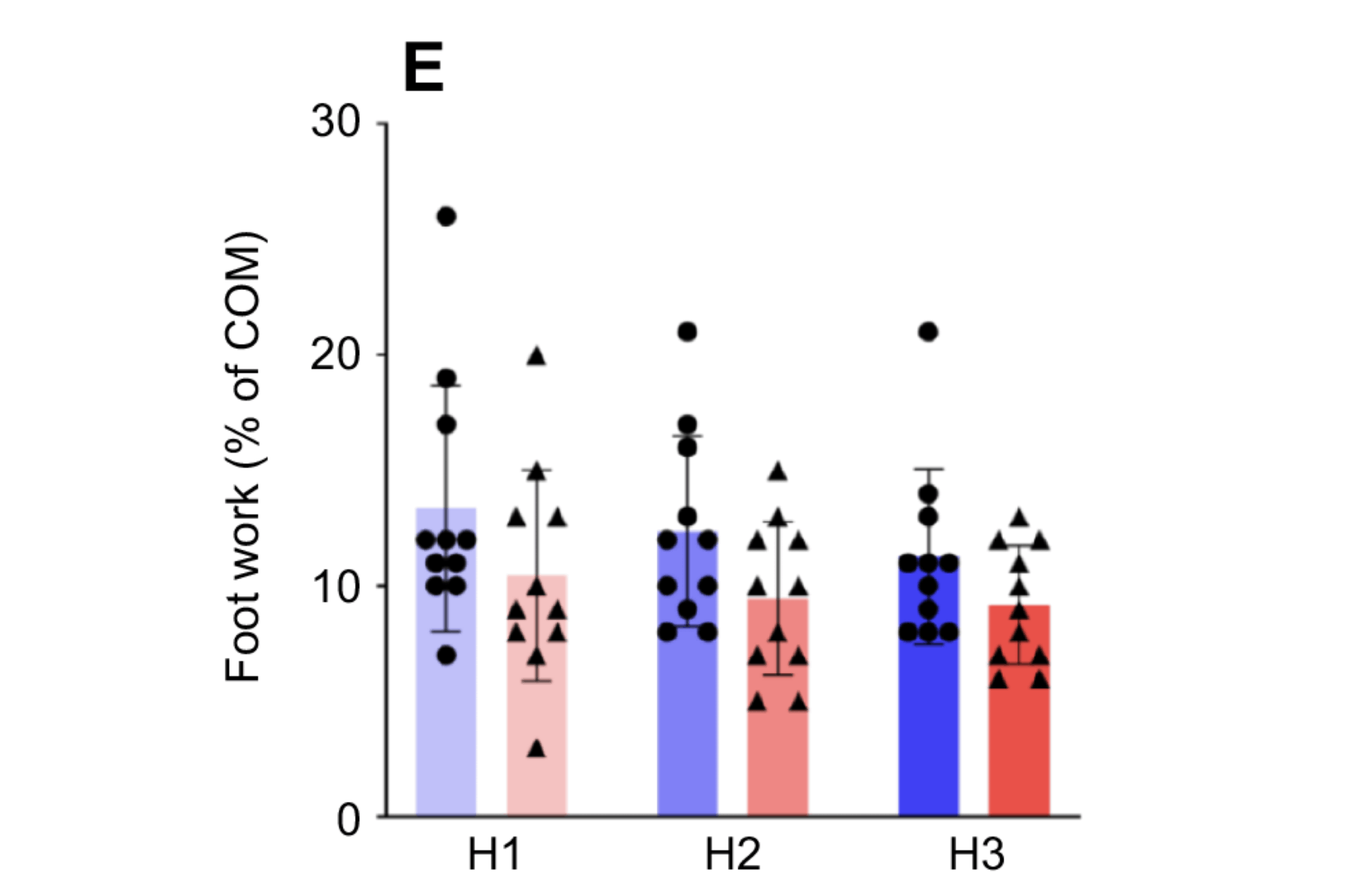

【3】足でのエネルギーの吸収と生み出す力の調節

バイオメカニクスの研究では、歩く、走る、ジャンプする、着地するなど、いろいろな動きにおいて、足の内在筋(=足の中にある小さな筋肉)が「エネルギーの吸収と発生」に関わっていることが示されています。

足底腱膜(足の裏にある膜)や脂肪パッドなどの構造と比べて、内在筋は“自分の力で”エネルギーの出し方を調節できるという特徴があります。

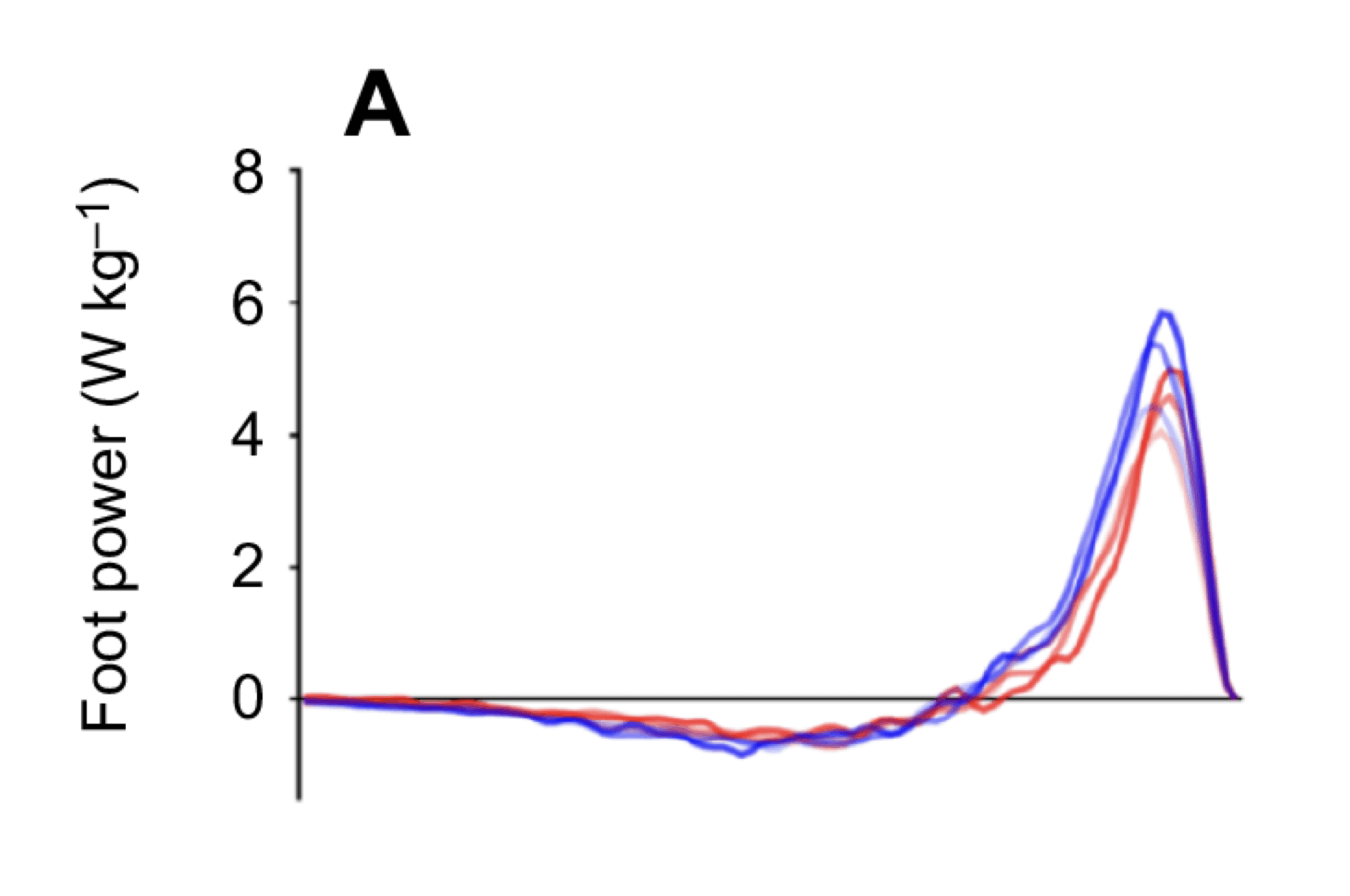

着地後の足部(足底構造)のパワー(W/kg)を時間的にプロット。

すべてマイナス方向=衝撃を吸収している(エネルギー吸収)

足関節でのパワー変化を示す。足より大きな負のピークを示し、足首がより多くのエネルギーを吸収している。

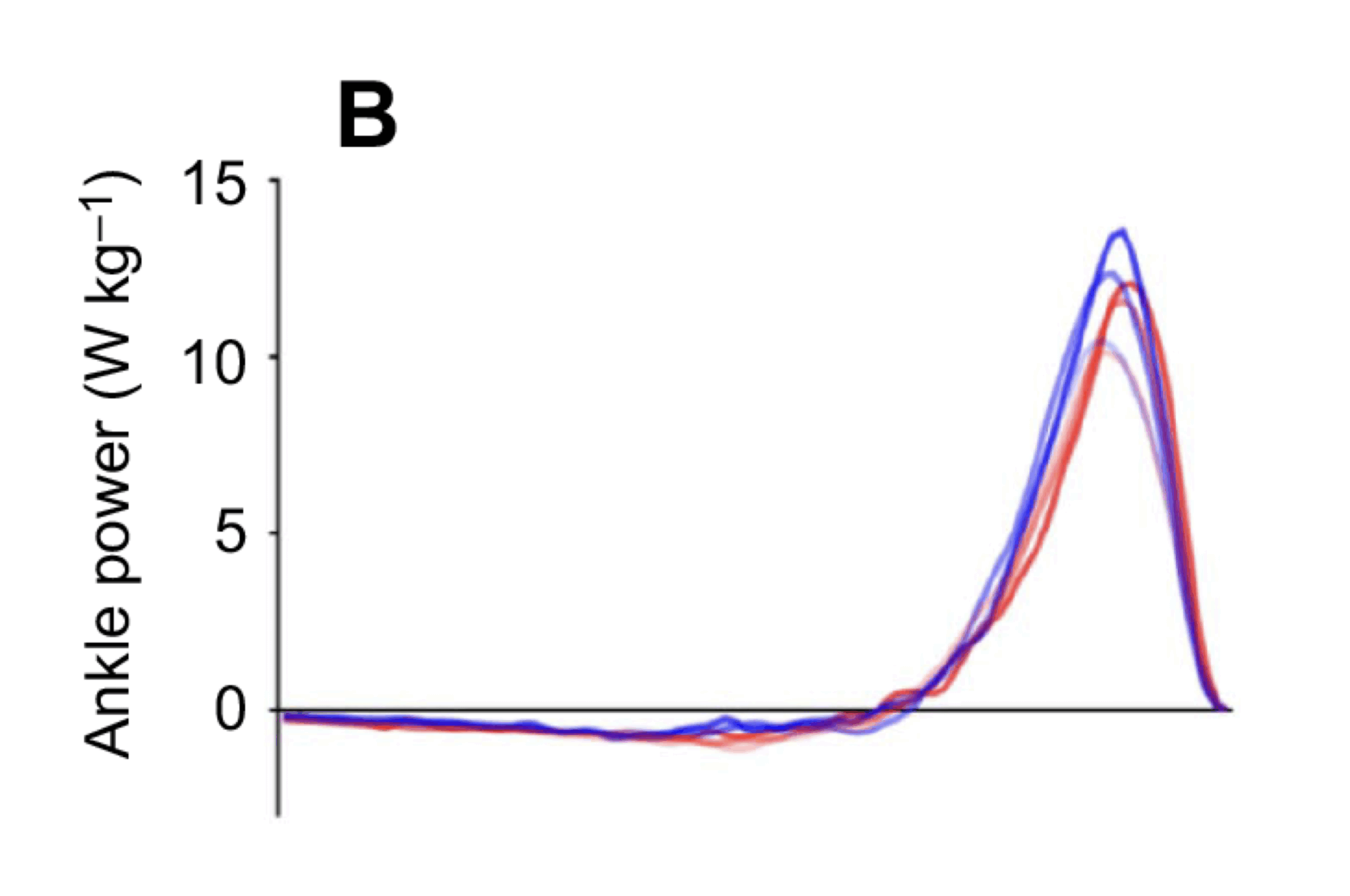

H1〜H3の着地高さに応じた、足部での吸収仕事量(負の仕事)。

着地高さが増すほど、吸収エネルギーも増える傾向。

足関節の吸収仕事量は足部よりも大きいが、同様に着地高さで変化。

足部の吸収エネルギーを重心エネルギー変化(COM)に対する割合で示す。H1〜H3の着地高さによらず、一定の吸収割合を維持。

足関節によるエネルギー吸収がCOMエネルギーの30〜50%程度を占める。

ある研究では、短趾屈筋(たんしくっきん)の筋肉と腱の動きについて調べました。踏み込んだりジャンプしたり着地したりする場面で、土踏まずが沈みこむときには腱にエネルギーがたまり、そのあと、土踏まずが元に戻るときには、筋肉の線維が腱よりもゆっくり短くなるということがわかりました。

筋腱ユニット(FDB)の長さの変化を示す。

ジャンプでは大きな伸張と急速な短縮がみられ、ステップアップより動きがダイナミック。

筋そのもの(筋繊維束)の長さの変化。

MTUよりも変化量が小さく、ジャンプ時の筋束短縮はより緩やかに起こる。

FDB筋の筋電図(EMG)信号。

活性化タイミングに差があり、ジャンプではより早期かつ長く持続する傾向。ただしピーク値や平均値は両タスクで大きくは変わらない。

筋腱ユニットの動作速度。

ジャンプではMTUの短縮速度が非常に速く、反動的に力を生み出していることを示す。

筋繊維の収縮速度。

ジャンプ時の方が速いが、MTUほどではない。

筋と腱の役割分担が明確に分かれることを示唆。

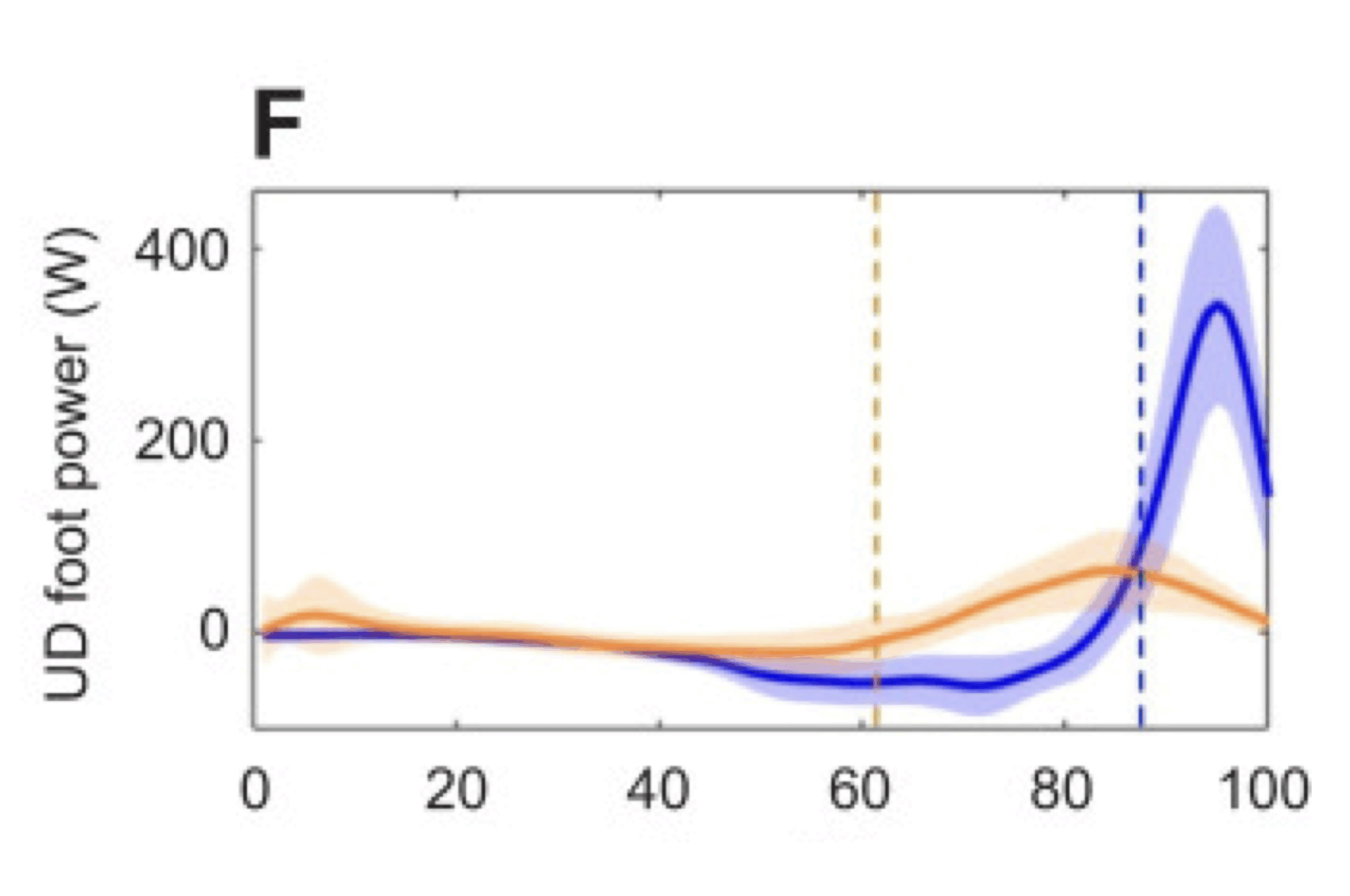

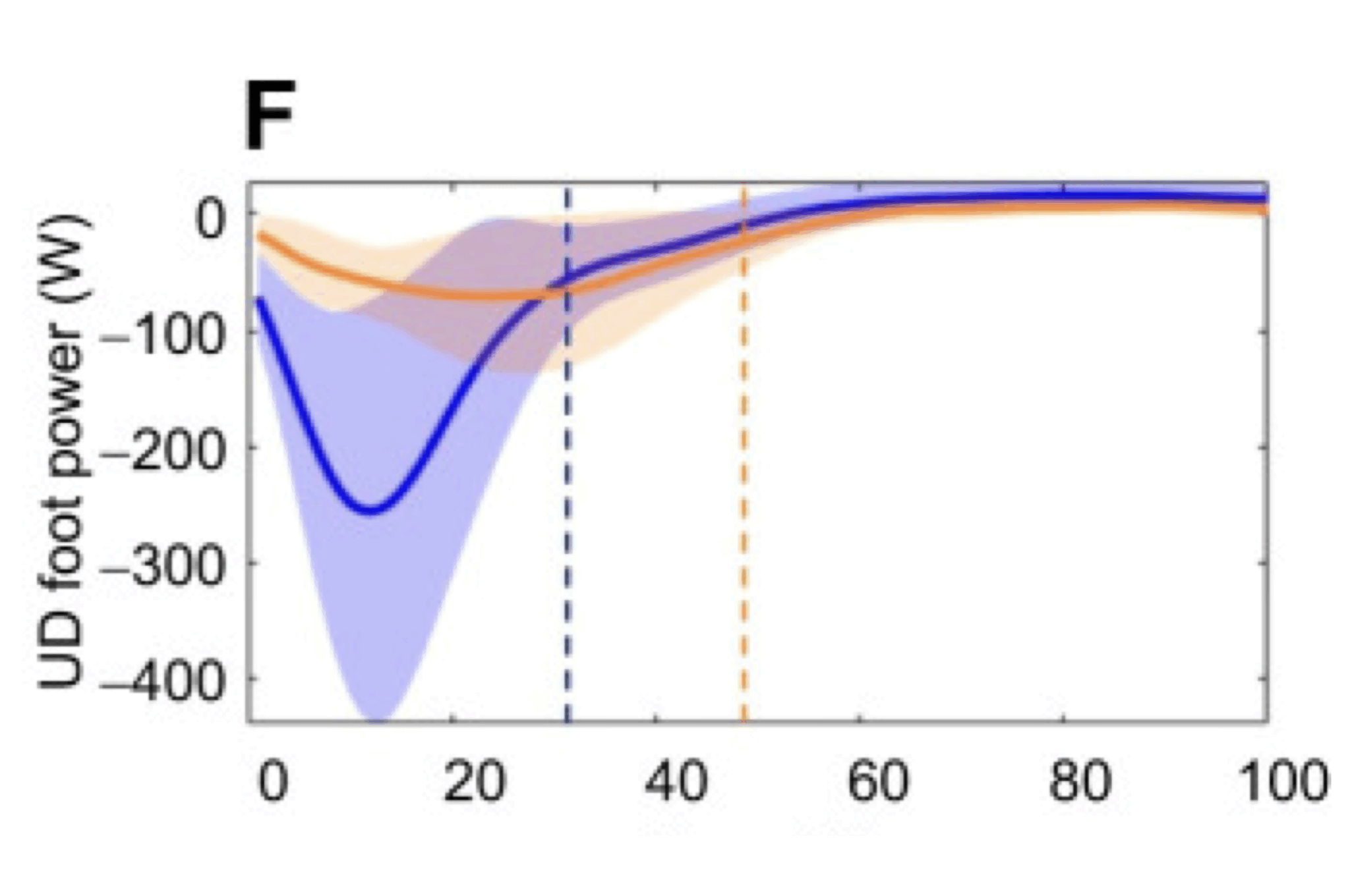

足部全体が上下方向に発揮する総合的なパワー。

ジャンプでは約380Wと非常に大きなピークがあり、MTU・筋束速度ピークと同期。➤ 足部が積極的にエネルギーを生産している証拠

短指屈筋(FDB)の筋腱ユニット全体の長さ変化

ジャンプでは明確な伸張→短縮が見られる(衝撃吸収後の反動)

ステップダウンでは変化は穏やか

筋繊維そのものの長さ変化

両条件とも変化は小さく、腱の動きとの非同期性が示唆される

短指屈筋のEMG(筋電図)活動量

ジャンプでは早期から強い活動があり、より大きな負荷に対応

ステップダウンでは持続的だが低強度

ジャンプ時は強い伸張→高速短縮が見られる

ステップダウンは比較的緩やか

筋繊維の動き速度

ジャンプ時でも変化はMTUほど大きくない=腱がエネルギー吸収・放出に寄与

足部が上下方向に発揮するパワー(特に接地の衝撃吸収と反動)

ジャンプでは最大−400W超の吸収パワー

→推進直前にゼロ付近へ回復

ステップダウンは−100〜−150W程度の穏やかな吸収

この結果から、研究者は「脳や神経が、足のアーチをうまく使って“エネルギーの出し入れ”をしている」と考えています。

また、走るスピードが上がると、それに応じて足が受け止める衝撃(=吸収するエネルギー)も増えるため、内在筋の働きが弱いと、足底腱膜や脂肪パッド、骨にかかる負担が大きくなる可能性もあるのです。

着地動作における衝撃のやわらげ

ジャンプの後などで地面に「ドスン」と着地するとき、足は衝撃をやわらげる(減衰)と同時に、姿勢を安定させる必要があります。

ある研究では、短母趾屈筋(たんぼしくっきん)という筋肉の大きさ(断面積)が、片足ジャンプでの着地のときにかかる地面からの衝撃の強さと関係していることがわかりました。

この筋肉が大きい人は、地面からの縦の力(ピークの垂直床反力)が小さくなっていたのです。つまり、内在筋が「衝撃をやわらげる」ことを助けているという、過去の研究の内容とも一致しています。

また、別の小規模な研究では、ジャンプの着地の瞬間につま先のつけ根(中足趾節関節)をギュッと地面に向けて曲げるように指導すると、着地時の衝撃が減ったという結果も出ました。

これは、骨に関係するケガをしたことがある人にとって大事なポイントかもしれませんが、まだ科学的な研究は少なく、これからの課題です。

【4】足底腱膜などの“受け身の構造”の負担を調整する

足の内在筋と足底腱膜(足の裏の膜)は、とても近い場所でつながっています。

たとえば、

- 足底腱膜

- 短趾屈筋(たんしくっきん)

- 母趾外転筋(ぼしがいてんきん)

- 小趾外転筋(しょうしがいてんきん)

はすべて、かかとの骨の突起(踵骨隆起)につながっています。

解剖の研究では、足底腱膜が足の内側にある筋肉としっかりくっついていて、母趾外転筋の筋繊維は足底腱膜の内側に、小趾外転筋の筋繊維は外側に入り込んでいる、ことが確認されています。

このつながりから考えて、これらの筋肉が足の長い軸に沿って力を出すと、足底腱膜への負担を減らす助けになるかもしれない、という考えがあります。

実際に、あるバイオメカニクスの研究では、母趾外転筋や短趾屈筋を働かせることで、つま先のつけ根の関節(MTP関節)の力のかかり方が変わり、足底腱膜にかかる負担を減らせる可能性が示されました。

これは、たとえば「足底腱膜炎(=かかとや土踏まずの痛み)」の評価やリハビリを考えるうえでのヒントになるかもしれません。

さらに、足底腱膜炎の人では、内在筋が小さくて弱くなっているという研究結果もあり、こうした筋肉は評価・治療の重要なターゲットになるといえるでしょう。

足の内在筋が下半身機能に果たす4つの役割

- バランスをとる

- 前足部を固くして蹴り出しを強くする

- エネルギーを吸収・生み出す

- 足底腱膜などへの負担を調節する

医療者は、どんなときに内在筋を意識すべき?

研究では、以下のような人たちにおいて、内在筋の形の異常や筋力の低下が見られることが報告されています。

- 足底のかかとに痛みがある人(足底腱膜炎)

- 外反母趾の人

- 高齢者

- 足の関節に変形や炎症がある人(足の変形性関節症)

- 運動による脚の痛みがある人

- 足首がよくグラつく人(慢性足関節不安定症)

- 糖尿病のある人

また、ランニングをしている人も重要な対象です。

ある無作為化試験では、足の筋肉を鍛えるプログラムを行ったランナーの方が、ケガをしにくかったという結果が出ています。

ただし、これらの多くの研究は「横断研究」といって、内在筋が“原因”なのか“結果”なのかははっきりしていません。

それでも、内在筋が下半身に与える影響は大きく、「小さくても強い味方」として、評価・治療でしっかり注目すべき筋肉だと言えるでしょう。

本記事の内容は、現在までに報告されている研究や臨床知見をもとにした一般的な情報であり、特定の疾患や症状に対する診断・治療を目的としたものではありません。足や歩行に不安がある場合は、必ず医療機関や専門家にご相談ください。

まとめ

足の内在筋は小さな筋肉ですが、姿勢保持や動作の安定に関わる重要な役割を担っています。ただし、この筋群は “足指が本来の動きを発揮できていること” を前提として働く仕組みになっています。そのため、足指に変形やねじれがあると、内在筋の働きが十分に発揮されにくくなる傾向があります。

実際に、外反母趾や浮き指、屈み指、寝指といった足指の特徴は、内在筋の活動低下と関連していると報告されています。足指の軌道が乱れると筋の走行方向が変わり、力の伝わり方にも影響が生じる可能性があります。その結果として、バランスが崩れやすく感じたり、歩行時の蹴り出しが弱くなるなど、下肢や体幹に負担がかかりやすくなるケースもあります。

一方で、足指の動きを整えるアプローチ(例:ひろのば体操・足指の環境づくり)を取り入れることで、足指が本来の軌道に近づき、内在筋が働きやすくなる傾向が見られたという観察報告もあります。足のアーチが安定しやすくなり、重心移動がスムーズに感じられたという声も多く、こうした変化は高齢者の転倒予防の取り組みや、運動パフォーマンスの研究領域でも注目されています。

重要なのは、“筋肉を鍛えること” 以上に、筋肉が働きやすい「足指の環境」を整えることです。足指の形状や動きは、単なる見た目の問題ではなく、身体全体の機能に影響する入口となることが指摘されており、早い段階から注意を向ける価値があります。