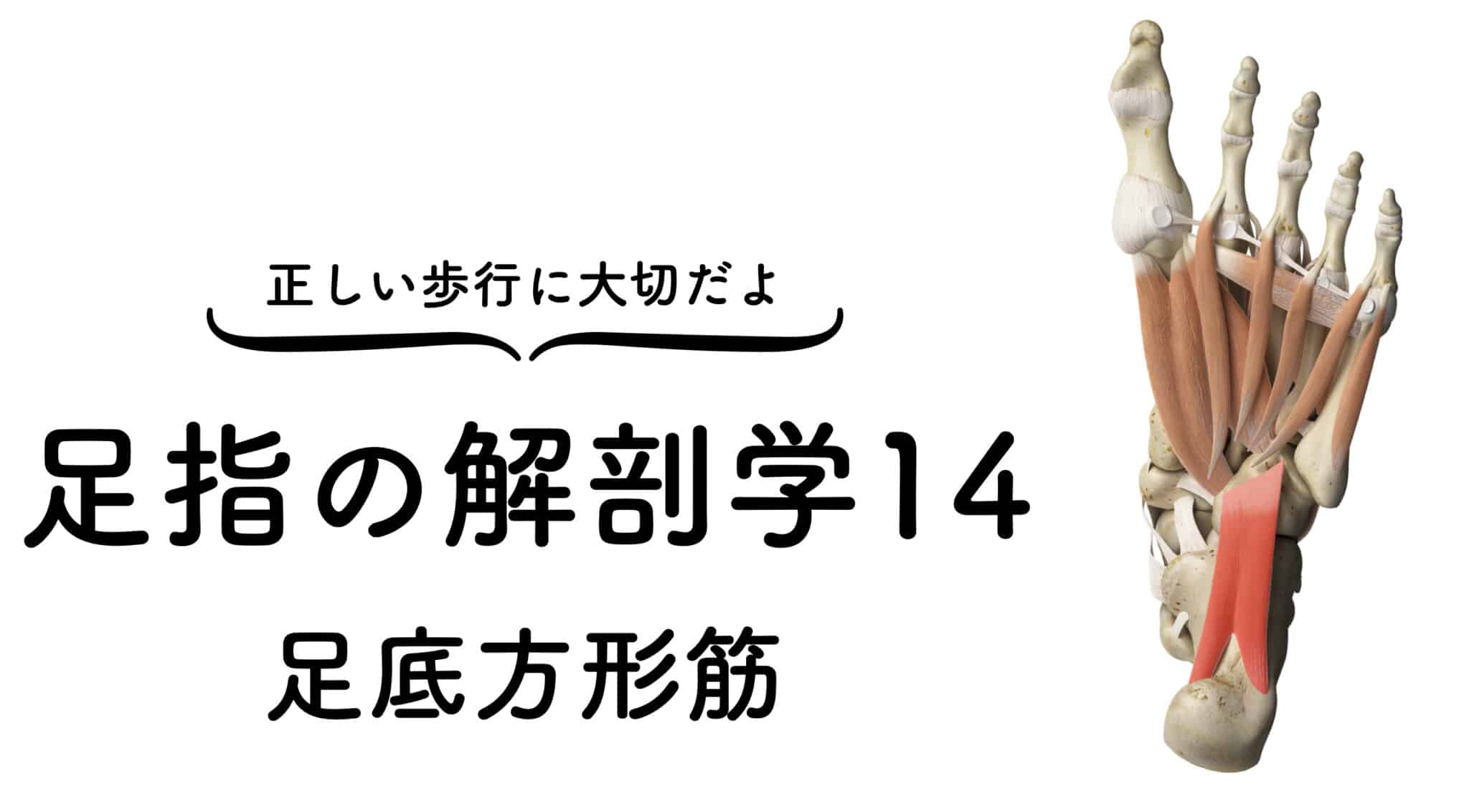

【医療監修】足底方形筋|足指の軌道を支える“縁の下の力持ち”——機能不全が招く姿勢・歩行の乱れとその本質メカニズム

はじめに

──足指がうまく曲がらない・踏ん張れない。その原因は“足底方形筋”かもしれません。

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

足底方形筋は、足裏の深層で長趾屈筋の“軌道をまっすぐに整える”小さな筋肉です。

しかしこの筋肉が働けなくなると、

- 足指がまっすぐ曲がらない

- 浮き指・屈み指が戻らない

- 踏ん張れない・歩くと不安定

- O脚・内反小趾が進みやすい

といったトラブルが起こりやすくなります。

実は、靴・靴下の滑りやすさ、足指の変形、歩き方 が重なると、足底方形筋は“働ける位置”を失い、機能不全に陥ります。

この記事では、

足底方形筋が果たす役割と、なぜ足指の変形と深く関わるのか を、できるだけ分かりやすく解説します。

足底方形筋とは?

足底方形筋は、足裏の深層にある短い厚みのある筋肉です。

起始は踵骨(かかとの骨)の内側突起および外側突起から起こり、足裏を走行する長趾屈筋(第2〜5指を曲げる長い腱)の腱に付着しています。

足底方形筋は、踵骨の内側突起と外側突起から起こる“二頭性”の筋肉です。この構造により、長趾屈筋の斜め方向の牽引力を“中央に引き戻す”ベクトル補正が可能となっています。

足底方形筋は個人差が大きく、中には発達が弱くほとんど確認できないケースもあります。その場合、足指の屈曲軌道が乱れやすく、屈み指や内反(O脚)傾向が進行しやすい傾向が見られることも。

YOSHIRO

YOSHIRO足底方形筋は目立たない筋肉ですが、足指の動きや姿勢の安定を裏で支えている“縁の下の力持ち”です。発達に個人差があるからこそ、正しい歩き方や足指のケアでしっかり働かせてあげることが大切です。

どこにあるの?

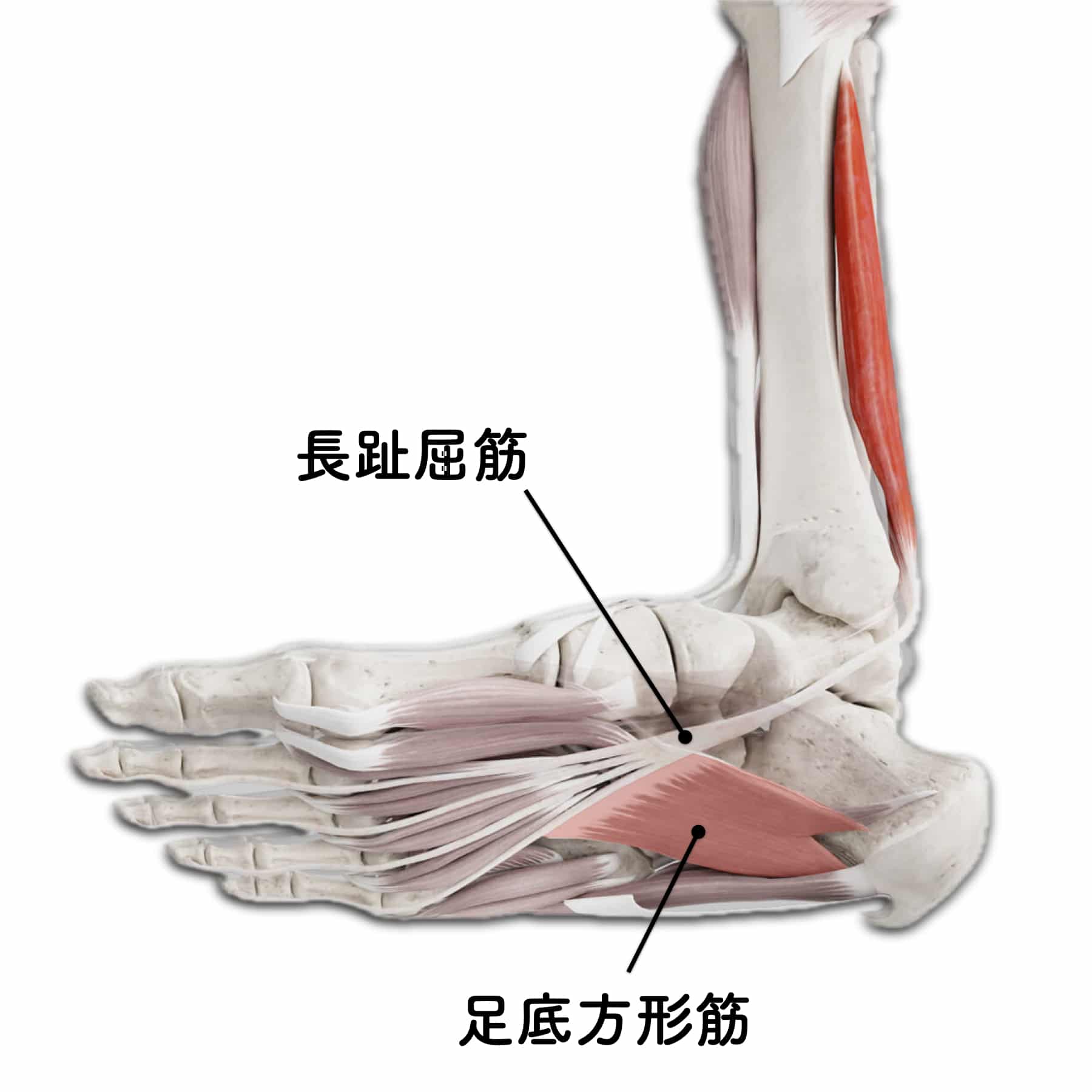

足底方形筋は、足の裏の深層に位置する短くて厚みのある筋肉です。

かかとの骨(踵骨)の前側から始まり、足の裏を斜めに走る長趾屈筋(第2~5趾を曲げる筋肉)の腱に合流するように付着しています。具体的には、踵骨の内側突起と外側突起という2つのポイントから起始し、足の真ん中あたりで長趾屈筋の腱に合流します。

この合流点は、足の前1/3あたりにあり、ちょうど足の指を動かす腱が足裏を走行しているライン上にあたります。

【起始】

踵骨の内側・外側突起

【停止】

長趾屈筋の腱(外側)

【神経支配】

外側足底神経(S1, S2)

【主な作用】

長趾屈筋の牽引ベクトル補正、足指の屈曲補助

この筋肉は、足指の骨に直接つながっているわけではありません。

代わりに、足の内側から斜めに走る長趾屈筋の腱を、足裏の中央方向へと引き戻すように補正する構造を持っています。いわば、主動筋(長趾屈筋)の牽引力を修正・補助する“ベクトル調整筋”といえる存在です。

しかし、長趾屈筋の腱は最終的に足指の末節骨(指先)に付着しているため、足底方形筋がその牽引軌道を変えることで、足指の動きに間接的に大きく関与していることになります。

YOSHIRO

YOSHIRO足底方形筋は、まるで“軌道修正装置”。足指をまっすぐ動かすための裏方として、地味だけどすごく大事な筋肉です。

どんな役割をしているの?

足底方形筋の主な役割は、足指をまっすぐに屈曲させるための「軌道補正」と、長趾屈筋の牽引力をロスなく足指に伝えるための「力の調整」です。直接足指の骨に付着しているわけではありませんが、足指の動きの“質”と“方向”を裏側から支える重要な筋肉です。

ただし、前提として大切なのは、足指が変形せず、正しく接地できていること。足指に歪みや浮き、屈みがあると、補正する軌道そのものが乱れ、足底方形筋は本来の力を発揮できなくなってしまいます。

長趾屈筋は、ふくらはぎの奥から始まり、足首を通って足裏に入り、第2〜5趾の先端へとつながる長い筋肉です。この腱は足の内側から斜めに走っているため、そのまま力をかけると足指が斜め方向に引っ張られてしまう構造的な問題があります。

そこで足底方形筋が補助的に働き、その力を中央に引き戻して、足指がまっすぐに曲がるよう軌道を補正します。ただし、足指が変形したり浮いていたりする状態では、そもそも補正できるだけの軌道が存在せず、足底方形筋の役割自体が失われてしまいます。

足指で地面をしっかりとらえて蹴り出すには、力の流れが正しく整っている必要があります。足底方形筋は、長趾屈筋の力をまっすぐ足指へ届けるための“整流装置”のような存在です。

しかし足指が浮いていたり屈み込んだ状態では、この流れが分散・逸脱しやすくなり、筋肉が正しく使われなくなります。つまり、足底方形筋は「働ける環境」が整って初めて力を発揮できる筋肉です。

歩行中、足指がしっかり地面をとらえ、まっすぐ屈曲することで、地面からの反力を安定して受け止め、次の一歩への推進力を生み出すことができます。

足底方形筋はそのための“軌道の微調整役”として、歩行や立位の安定性を支える重要な要素となります。一方で、足指が正しい位置にない状態では、この調整機構そのものが働かず、結果として歩行時の安定性も失われていきます。

足底方形筋は、アーチ構成筋ではありませんが、長趾屈筋や足底腱膜と連動して、足裏全体の張力バランスを整える働きがあります。

特に偏平足傾向があると、長趾屈筋の走行がさらに歪み、足底方形筋にかかる張力も偏るため、機能不全に陥りやすくなります。

YOSHIRO

YOSHIRO足底方形筋は“整える筋肉”。でも、足指の形が崩れていたら、その整える力すら発揮できません。まずは足指の接地から整えることが、すべてのスタートです。

なぜ大切なの?

足底方形筋は、足の裏の深層にある小さな筋肉で、足指の骨には直接つながっていませんが、足裏を斜めに走る長趾屈筋の腱に付着し、その牽引軌道を補正することで足指の動きを“まっすぐ”に導く重要な役割を果たしています。しかしこの筋肉は、靴の履き方、選び方、靴下の素材、歩き方などの生活習慣によって足指が変形・機能不全を起こすと、真っ先に働けなくなる繊細な補助筋でもあります。

たとえば浮き指や屈み指になってしまうと、足指が接地せず、地面からの反力を得られず、筋肉は“動かされる機会”を失っていきます。結果として足底方形筋は滑走不全に陥り、徐々に力を発揮できなくなってしまうのです。この筋肉が正常に働いていれば、長趾屈筋の牽引方向が正しく補正され、足指はまっすぐ地面をとらえ、姿勢(ニュートラルポジション)や歩行の安定性が保たれます。

しかし機能不全が起これば、足指は斜めに引っ張られ、力がロスし、足元から全身のバランスが崩れていきます。つまり、足底方形筋は「表に出ない筋肉」でありながら、足指の正しい方向性と力の伝達を整える“補正装置”のような存在です。この筋肉を“使える状態”に戻すことは、足指・足裏・身体全体の連動を取り戻すうえで、極めて重要なスタート地点となります。

YOSHIRO

YOSHIRO足底方形筋は、足指が正しく使えて初めて働ける筋肉です。だからこそ、先に足指の変形や機能不全を改善しないと、筋肉は動き出せません。「形が整ってこそ、機能が戻る」――足元からの再スタートはそこが原点です。

私はこのような身体の使われ方を「Hand-Standing理論」と呼んでいます。

足は単なる土台ではなく、

手の指と同じように「感じて・支えて・微調整する」ための器官です。

その前提が崩れると、筋肉は弱る以前に

「働く条件そのもの」を失ってしまいます。

足底方形筋が機能しなくなるのも、

筋力低下ではなく、足指が使われないことで

軌道と感覚の両方が遮断されるためです。

筋力低下とその影響

足底方形筋は、長趾屈筋の腱に付着し、その牽引方向を補正することで足指の動きを“まっすぐ”に導く補助筋です。しかし、足指の変形や機能不全が起こると、足底方形筋が働ける環境そのものが崩れ、次第に筋力が低下していきます。

指が正しい方向に曲がらなくなると、補正すべき軌道そのものが乱れ、足底方形筋が適切に収縮できなくなります。結果として、屈み指や浮き指などの変形がさらに進行しやすくなります。

足指が浮いたり屈んだりしたままだと、力の伝達が正しく行われず、足底方形筋の整流機能も働かなくなります。第2〜5指が使えず、歩行時にペタペタした足音や歩幅の減少が見られるようになります。

足指の接地が不安定になることで、地面からの反力をコントロールできなくなり、足底方形筋の補正機能も低下。階段や段差での踏み直しが効かず、転倒のリスクが高まります。

筋力のアンバランスにより、外反母趾・内反小趾・浮き指・屈み指などの変形が進行しやすくなります。とくに、第4・5趾に内反傾向が見られる場合、足底方形筋の機能不全が背景にあるケースも多く見られます。

YOSHIRO

YOSHIRO足底方形筋が弱くなるのは、筋トレ不足ではなく、まず足指が正しく使えていないから。指の変形や浮き指がある時点で、筋肉は“働ける環境”を失っているんです。形を整えずして、機能は戻りません。

合わない靴や滑りやすい靴下が、足底方形筋を弱らせる

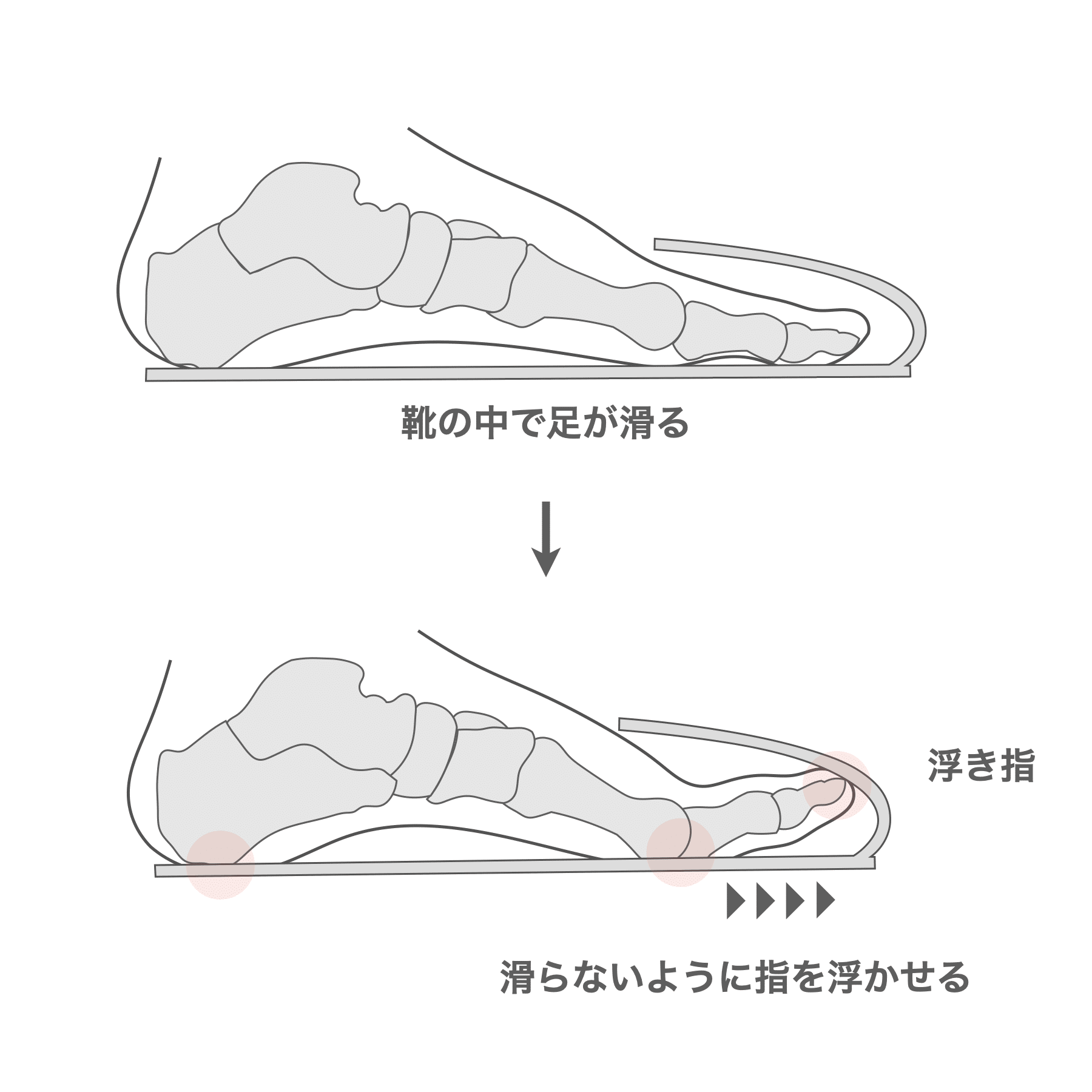

合わない靴や、滑りやすい靴下・スリッパ・サンダルなどを履いていると、足が前滑りしないように、足が前滑りしないように、足指を浮かせて踏ん張って止めようとする動作が繰り返されます。

この動作は、足指が本来持つ「伸び縮みしながら使う」という使い方とは異なり、一方向の緊張=収縮状態が続く使い方です。

そして、この状態が続くと──

- 足指が地面に接地しない → 地面からの反力が得られない

- 反力がない → 筋肉(足底方形筋や短趾屈筋群)が収縮しない

- 収縮しない → 筋力が使われず、弱っていく

という悪循環が始まります。

つまり、本来の使い方とは異なる「誤った使い方(踏ん張る・浮かせる)」が続くことで、足指に付着する筋肉が働かなくなり、機能不全や筋力低下を招くのです。

特に足底方形筋は、足指を正しい方向に曲げさせるための補助筋です。

浮き指の状態ではこの筋肉が働く条件そのものが崩れてしまい、筋肉が存在していても“使えない”=働けない筋肉となってしまいます。

YOSHIRO

YOSHIRO足指を浮かせて踏ん張るクセがつくと、筋肉は動けなくなります。

使っているつもりでも、実は“固めてるだけ”。

足底方形筋も、正しい形と接地がないと働きたくても働けません。

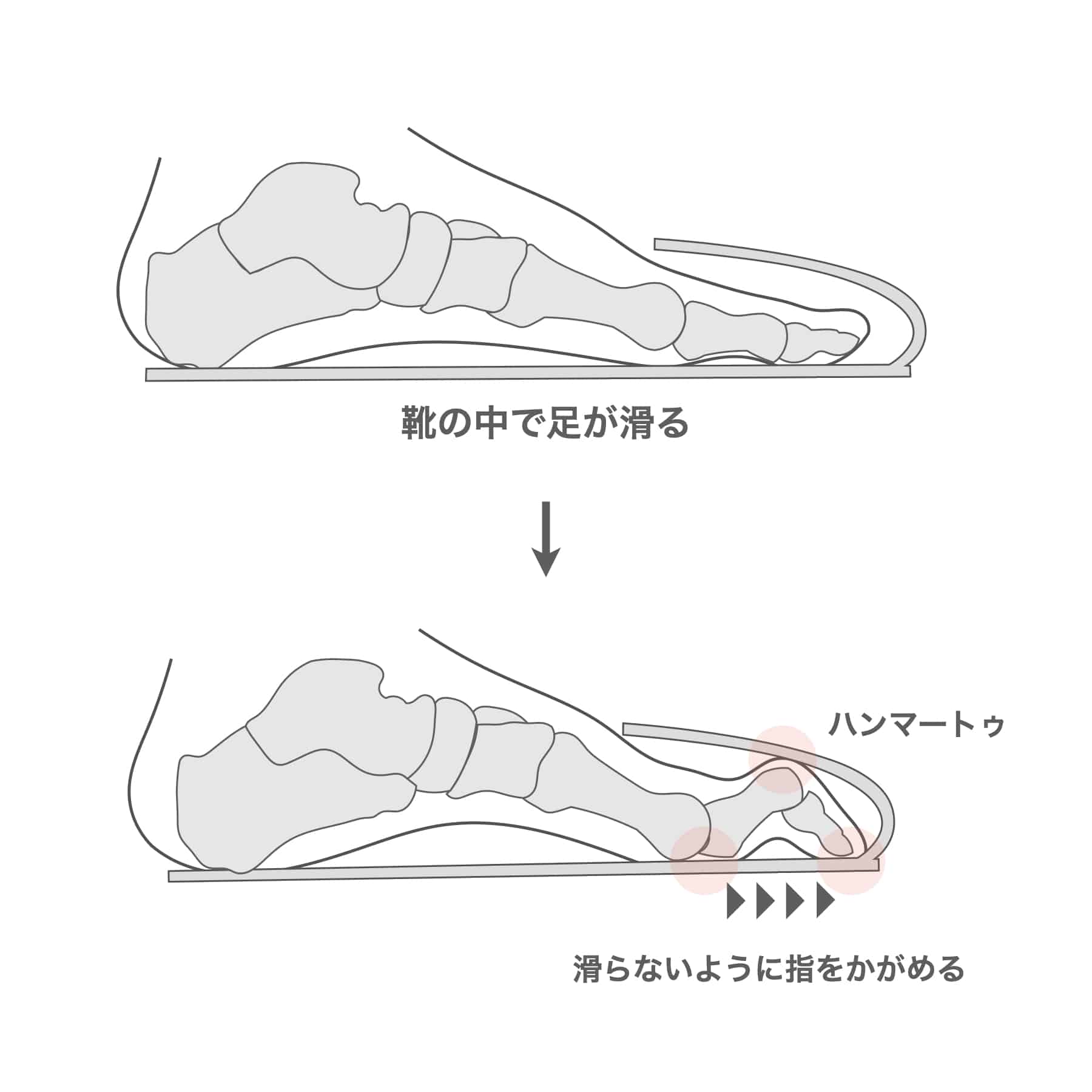

「屈み指」が足底方形筋の機能不全をまねく

合わない靴や、滑りやすい靴下を履いていると、足指を屈(かが)めて踏ん張って滑り止めのように使おうとします。これは紐が緩い、小さい靴などの履き物で多くみられる現象です。

屈み指とは、足指が常に屈曲した状態で固まってしまっている指の変形です。

足の構造や履き物の影響、誤った歩き方などによって、足指が地面をとらえることなく“縮こまったまま”になっている状態です。この状態では、足指に関係する筋肉――特に足指をまっすぐに屈曲させる役割をもつ足底方形筋や長趾屈筋の力が、正しい軌道で発揮できなくなります。

なぜなら、筋肉は“伸びて・縮んで”動くことで力を出す構造なのに対し、屈み指ではすでに縮んだ状態で固定されている=収縮できる余地がないため、結果として「筋肉が存在していても、動かすことができない」状態になります。

つまり、屈み指の状態では、

- 足指が曲がっているように見えるが、「能動的に動かしている」のではない

- 筋肉は常に短縮位にあり、「動かせない」=使っていない状態

- 長趾屈筋の軌道補正を担う足底方形筋も滑走性が失われ、筋力低下・機能不全に陥る

そして、この筋肉が機能しなくなると、足指の屈曲軌道がさらに乱れ、変形が進み、屈み指が“構造的に固定化”されてしまう悪循環に陥ります。

YOSHIRO

YOSHIRO屈み指は「使っている」んじゃなく、「固まっている」状態です。

動いて見えても、実際には筋肉は働けず、足底方形筋も滑走できない。

だからまず、“動ける形”に戻すことが大前提なんです。