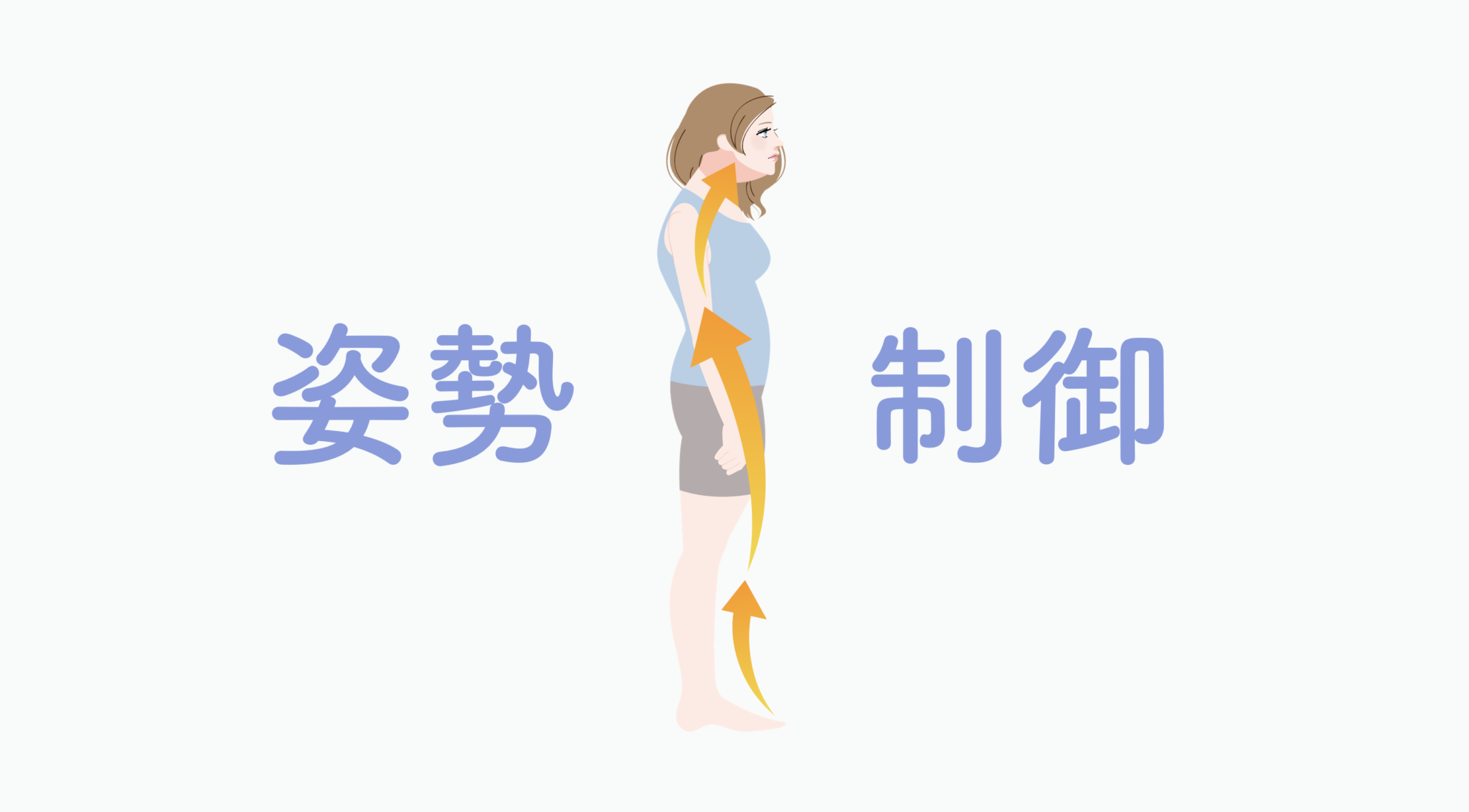

【医療監修】母趾(親指)の役割とバランス機能── 外反母趾・浮き指・内反小趾につながる“足元の司令塔”を科学的に読み解く

はじめに|その姿勢の不安定さ、親指が原因かもしれません

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

私たちは日常の中で、立つ・歩く・方向を変えるといった動作を無意識に行っています。

その土台になっているのが「足」です。

なかでも母趾(足の親指)は、見た目以上に重要な役割を担っています。

しかし、外反母趾・浮き指・内反小趾といった足指の変形が進むと、この母趾の働きは大きく損なわれていきます。

私は理学療法士として、これまで10万人以上の足と姿勢を見てきましたが、

姿勢が安定しない人、片足立ちが苦手な人ほど、母趾が「機能していない」ケースが非常に多いと感じています。

この記事では、

- 母趾が姿勢制御に果たしている役割

- なぜ母趾が使えないと姿勢が崩れるのか

- その影響が膝や腰へどう連鎖していくのか

を、研究と構造の両面から整理します。

なお、本記事で扱う母趾の機能低下は、

単独の問題ではなく「浮き指」を含む足指機能不全の一部として

臨床上、非常に頻繁に観察される現象です。

浮き指の原因・生活環境・セルフチェック・日常での整え方など、

足指全体から姿勢を見直すための基礎知識は、

以下のハブ記事で体系的にまとめています。

▶︎ 【医療監修】浮き指のセルフケアと生活環境ガイド──浮き指の原因・悪化要因・整え方を体系的に解説

.208-scaled.jpeg)

なぜ母趾は、これほど重要なのか

足底圧研究が示す「突出した役割」

母趾の重要性は、感覚的な話ではありません。

足底圧(地面を押す力)を測定した研究によって、数値として示されています。

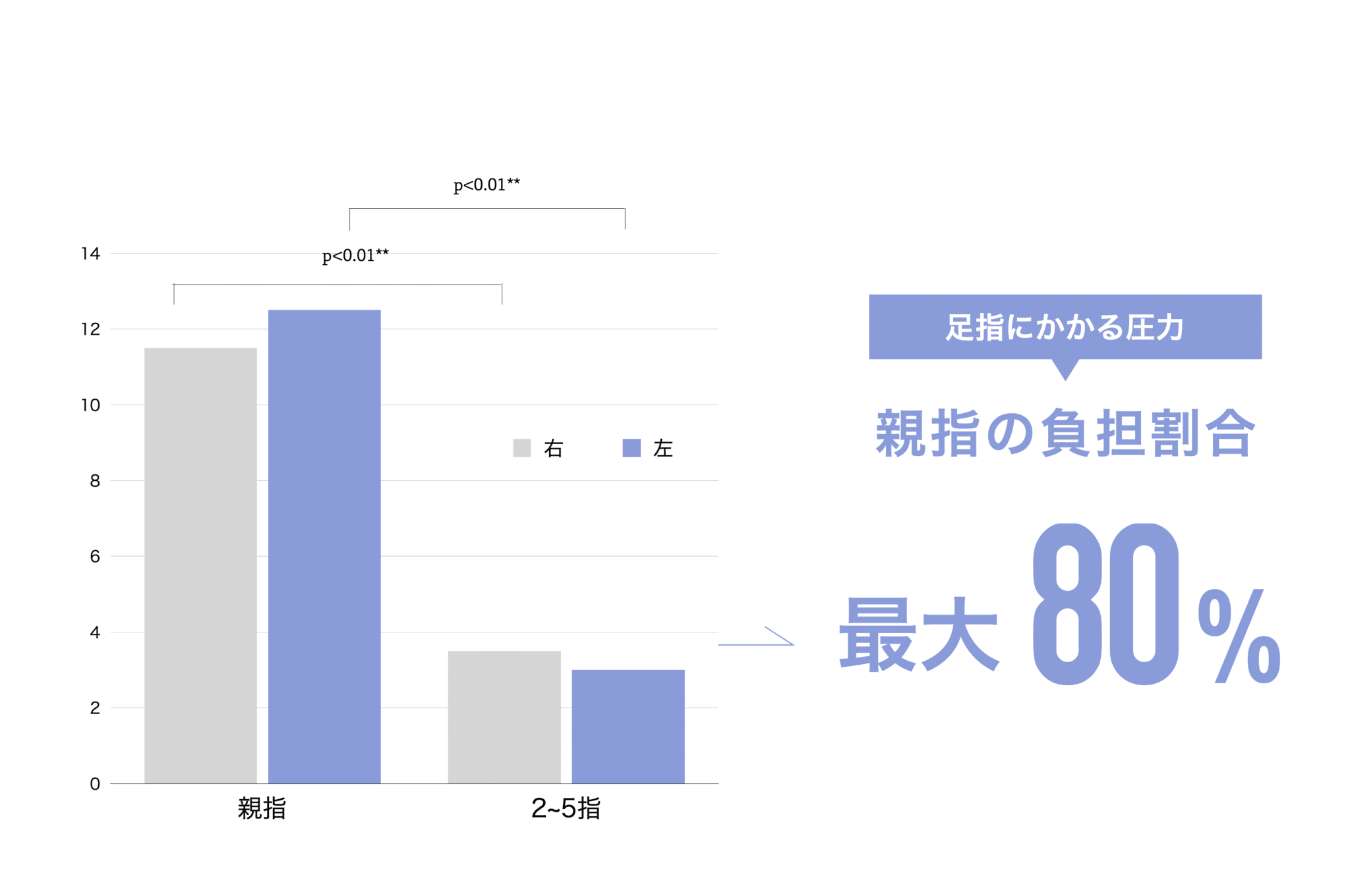

Tanakaら(1996)は、動的な片足立ち条件において足趾ごとの足底圧を測定しました。

その結果、

母趾が受け持つ最大足底圧は、他の4趾(第2〜第5趾)の合計よりも有意に大きい

ことが示されています。

片足立ちの姿勢中における、足趾(足の指)にかかる圧力と体重との比率の平均ピーク値

これは単に「親指が強い」という意味ではありません。

不安定な状況では、

母趾が前後方向の姿勢制御をほぼ単独で担っている

という事実を示しています。

この傾向は、年齢変化を検討した別の研究(Tanaka et al., 1996)でも確認されており、

母趾がバランス制御の中心に位置することが一貫して示唆されています。

両足立ちでは見えず、片足立ちで露わになる理由

両足立ちでは荷重が足裏全体に分散されるため、母趾の機能低下が表面化しにくいことが示されています。

しかし、支持基底面が極端に小さくなる片足立ちでは状況が一変します。

Tanakaらの研究では、

- 片足立ち中の身体の揺れは左右方向より前後方向で大きく

- その前後方向の揺れが、母趾の足底圧変化と強く関連する

ことが報告されています。

つまり、

母趾は「前後方向の姿勢制御を担う主要な支点」なのです。

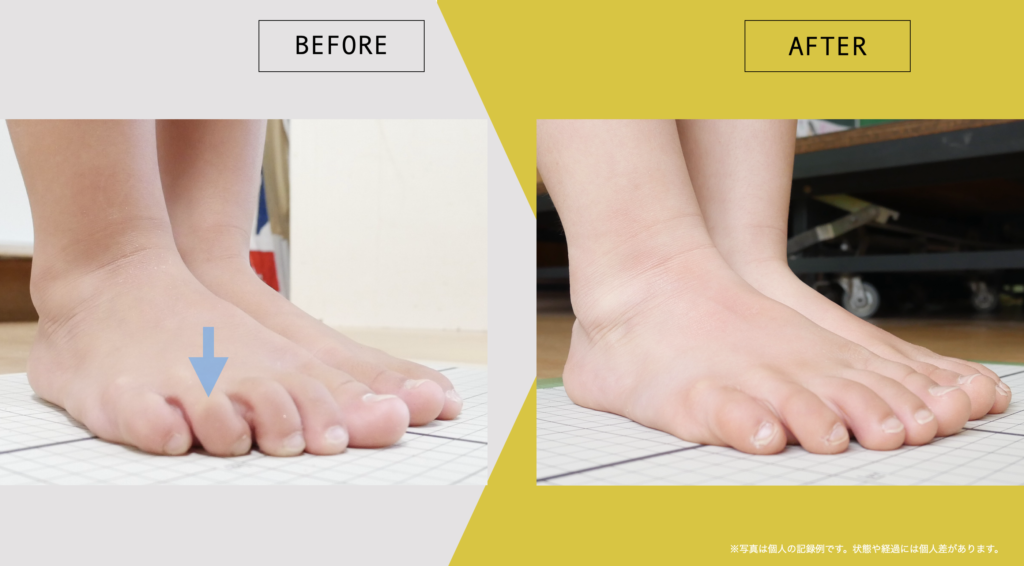

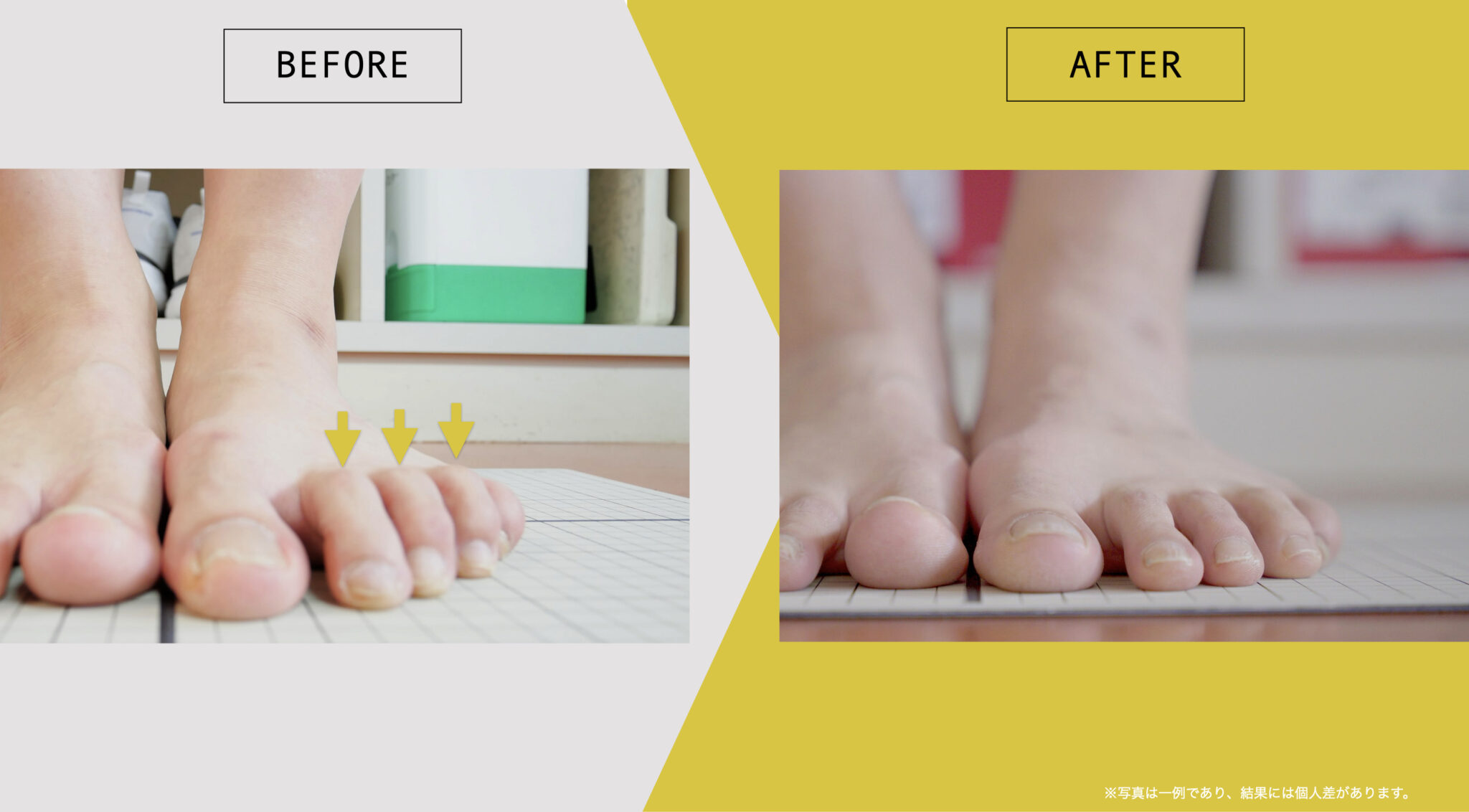

母趾が“使えない”と、圧は必ず逃げる

Bryantら(1999, 2000)は、

外反母趾や母趾可動域制限を有する足と正常足を比較し、足底圧分布を解析しました。

その結果、

- 母趾で受け持つ圧が低下し

- 中足骨頭部など、別の部位へ荷重が移動する

傾向が示されています。

これは、

母趾の機能低下=足全体の力学バランスの変化

を意味します。

さらにBarcaら(1995)は、

母趾を手指再建のために移植した症例の歩行解析を行い、

母趾を失うことで、歩行パターンと荷重配分が大きく変化する

ことを報告しています。

これは、

「母趾が存在していても使えない状態」と

「物理的に失った状態」が、

構造的には非常に近いことを示唆しています。

母趾が“制御中枢”である理由

この構造は、私が「Hand-Standing理論」と呼んでいる考え方で整理すると、非常に理解しやすくなります。

手で逆立ちをしたとき、指を閉じるとバランスは不安定になり、指を広げると安定します。

足も同じで、母趾を含む足趾が使えるかどうかが、前後方向の姿勢制御を大きく左右します。

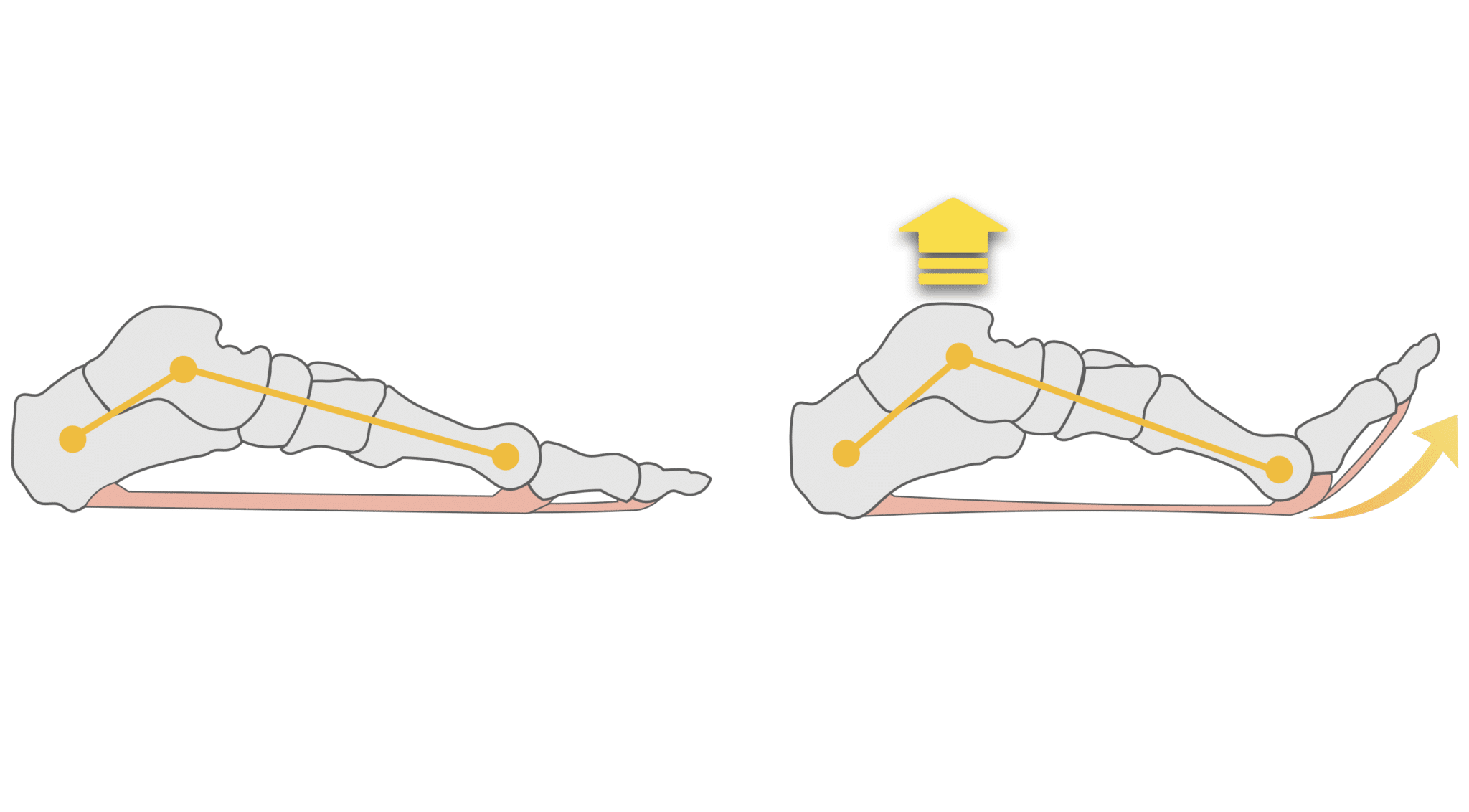

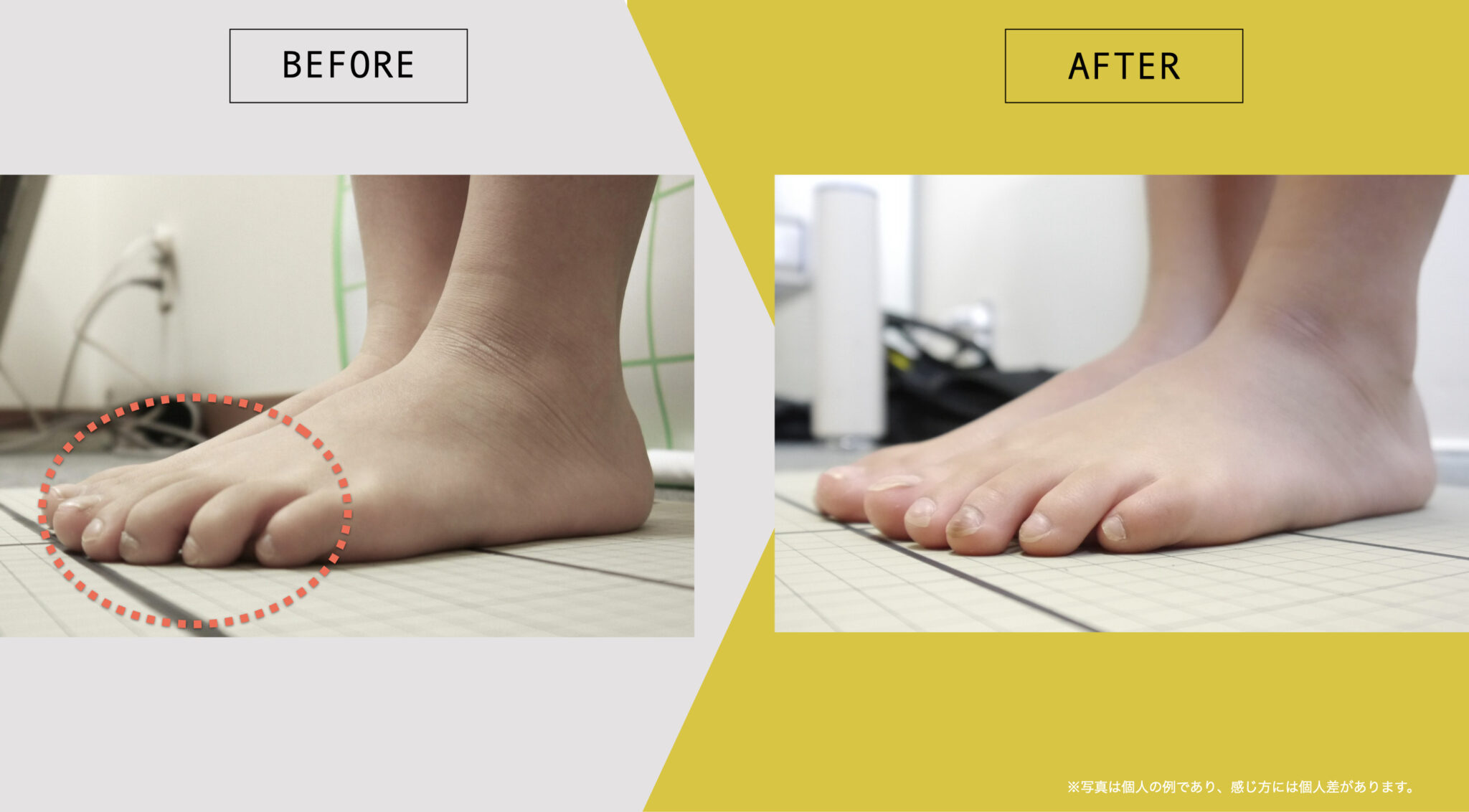

ウィンドラス機構という決定的な証拠

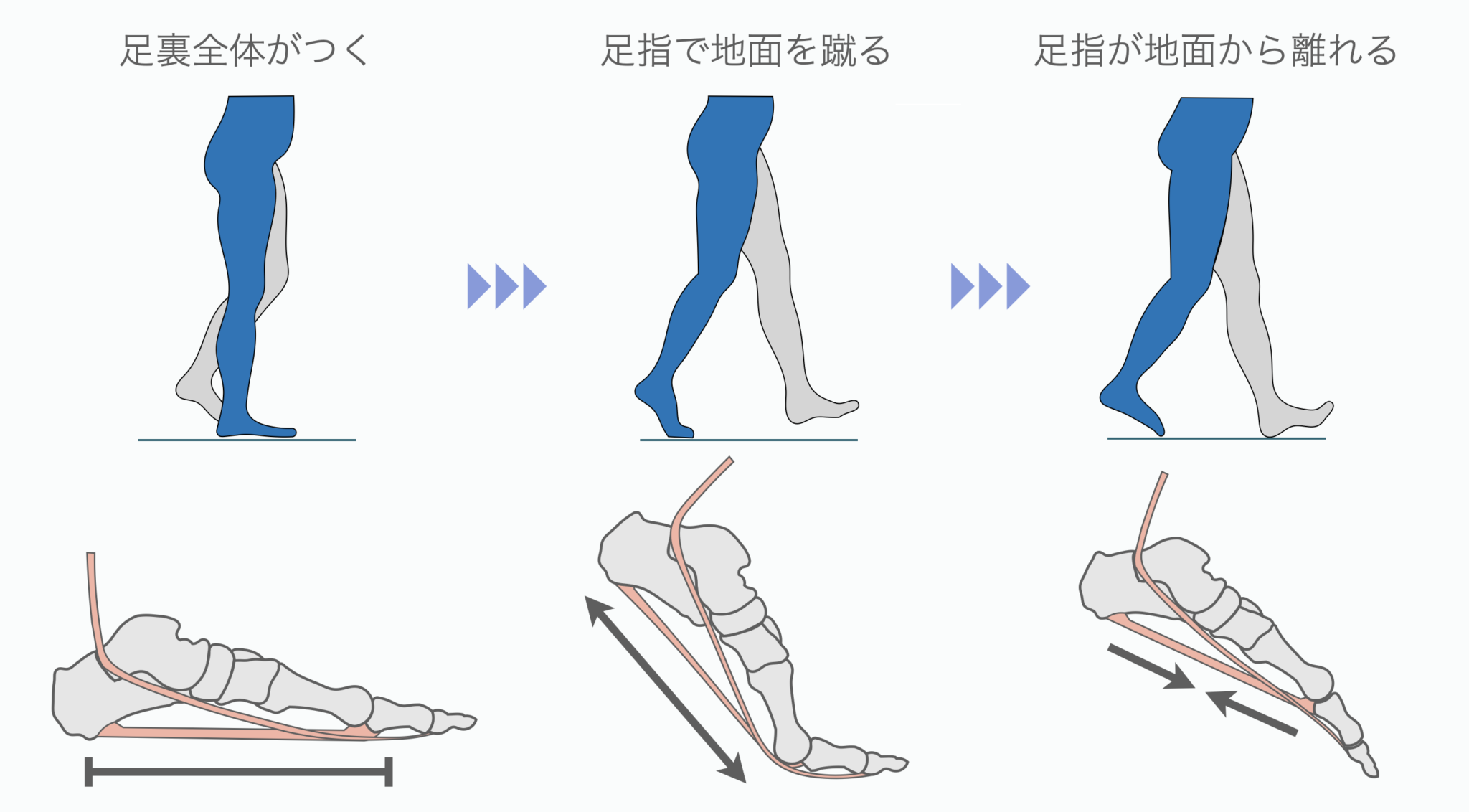

歩行の終盤、足が地面を離れる直前に、母趾は背屈(反り返り)します。

この動きによって足底腱膜が巻き上げられ、足の縦アーチが持ち上がります。

これがウィンドラス機構です。

この仕組みが正常に働くと、

- 足部が剛性の高いレバーとなり

- 効率よく地面を蹴り出せ

- 前進時のエネルギーロスが減る

という状態になります。

逆に、母趾が使えないと、

- 足底腱膜に十分な張力がかからず

- アーチが安定せず

- 蹴り出しが弱くなる

結果として、

前後方向の体重移動そのものが不安定になります。

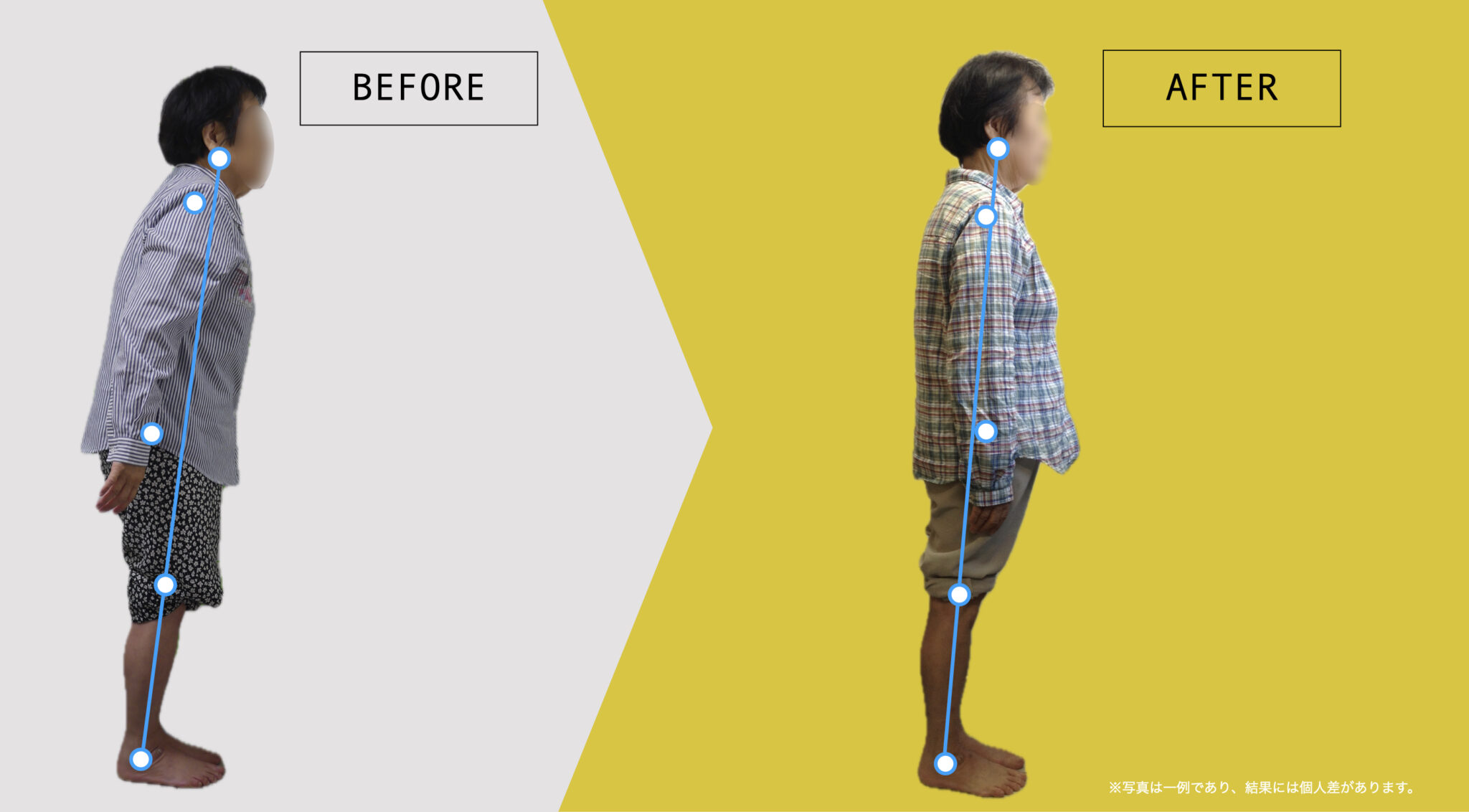

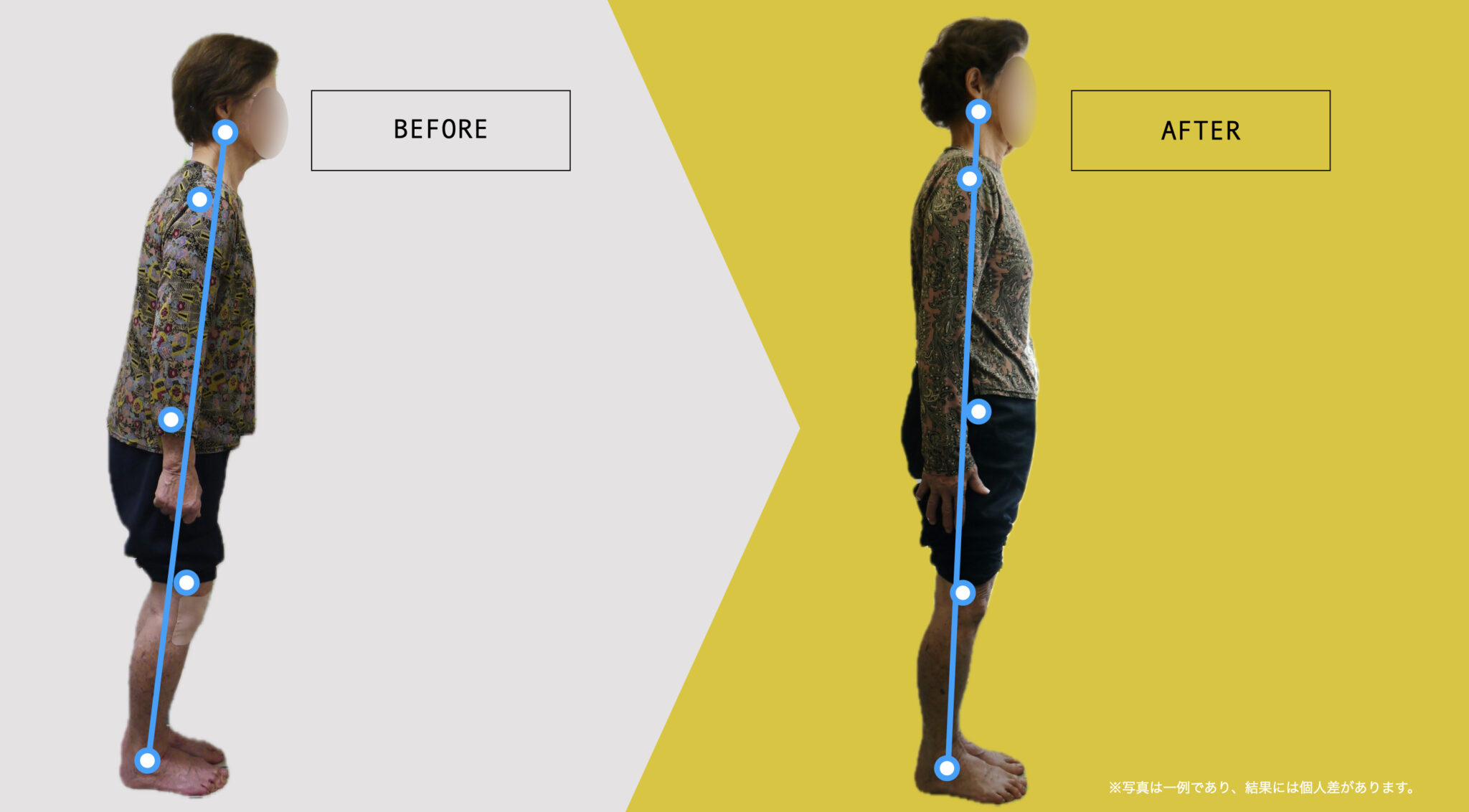

片足立ちで何が起きているのか

母趾が使えないと、姿勢制御はどこへ移るのか

前章で見てきたように、

不安定な条件では前後方向の制御が最も重要になります。

本来この微調整は、

足部、とくに母趾を含む前足部で行われます。

母趾が地面を正しくとらえられなくなると、

足で止める制御が使えなくなります。

その結果、

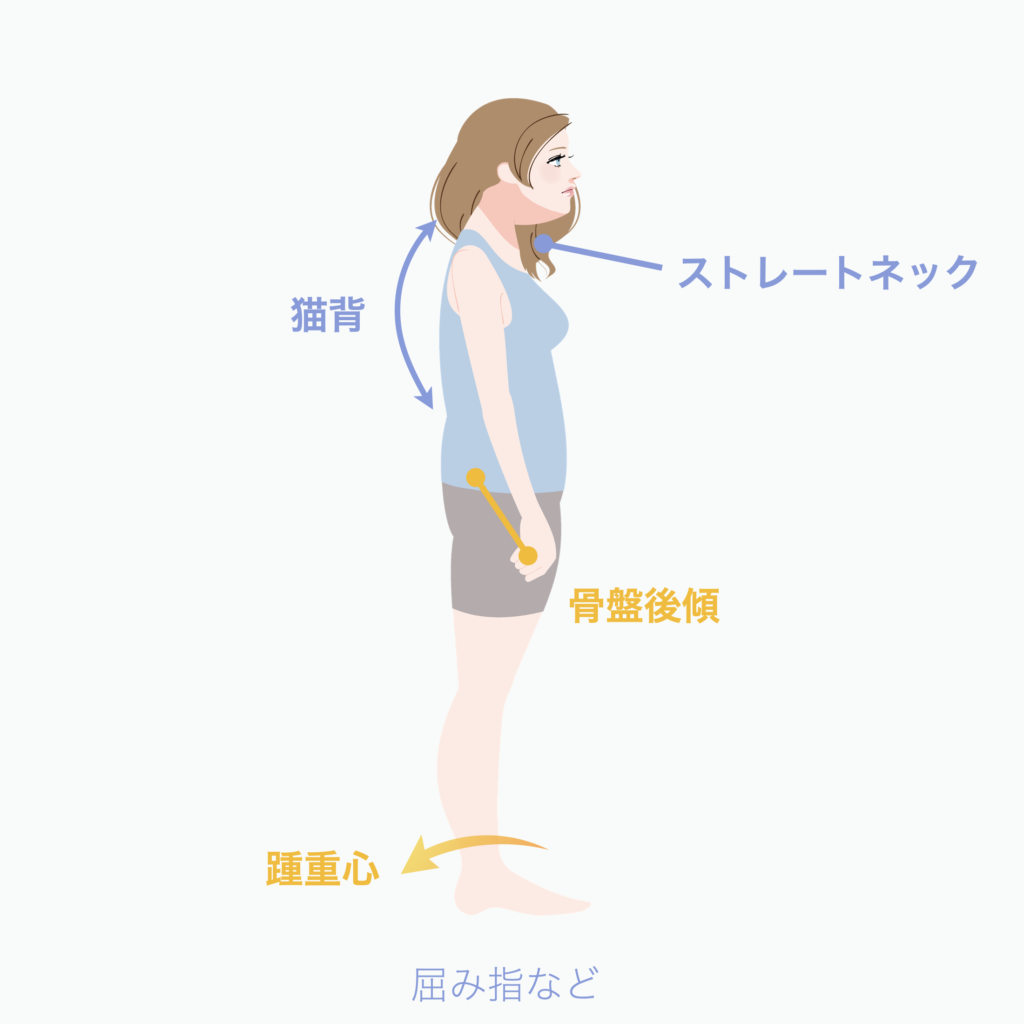

- 足部で処理できない揺れが

- 膝・股関節・腰へ移行し

- 上位関節で姿勢を支える必要が生じる

という代償的な姿勢制御が始まります。

姿勢が崩れるのは「筋力が弱いから」ではありません。

支える場所が変わってしまうからです。

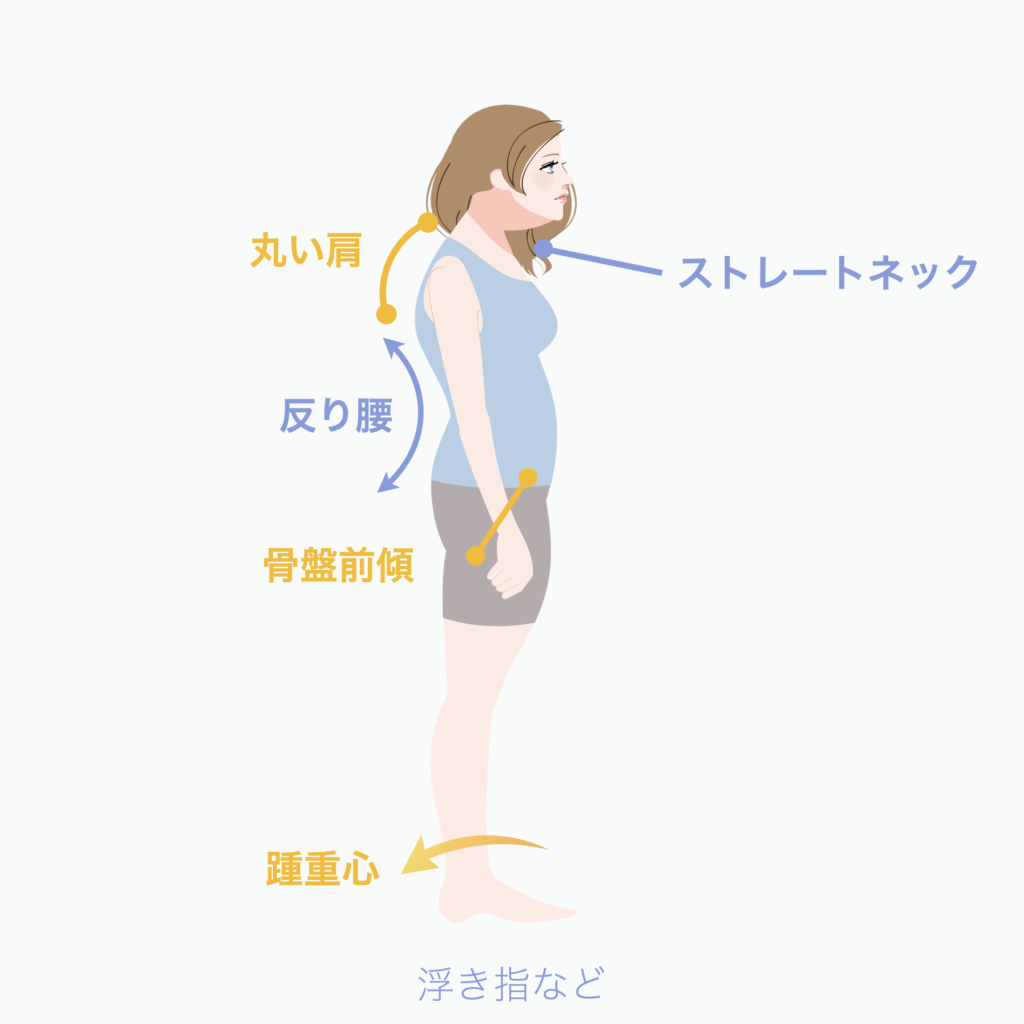

膝・腰に負担が移る構造的な連鎖

母趾が使えない状態が続くと、

- 足部での微調整が減り

- 膝関節でバランスを取ろうとし

- 股関節・骨盤の動きが制限され

- 腰椎に代償的な動きが集中する

という連鎖が起こります。

このとき重要なのは、

「足で処理できなかった負担は、必ず上へ移動する」という点です。

では、

この前後バランスが足で処理できなくなったとき、

その負担はどこへ移るのでしょうか。

▶ 足底圧が崩れると、なぜ膝・腰に行くのか

この結果、

- O脚傾向

- 膝関節への局所負荷

- 腰部で姿勢を支え続ける状態

が固定化されやすくなります。

重要なのは、

母趾の問題が直接「病名」を作るわけではないという点です。

ただし、

足部で処理できなかった負荷が

長期間にわたって膝や腰へ集中すれば、

症状が表れやすい姿勢環境が形成されます。

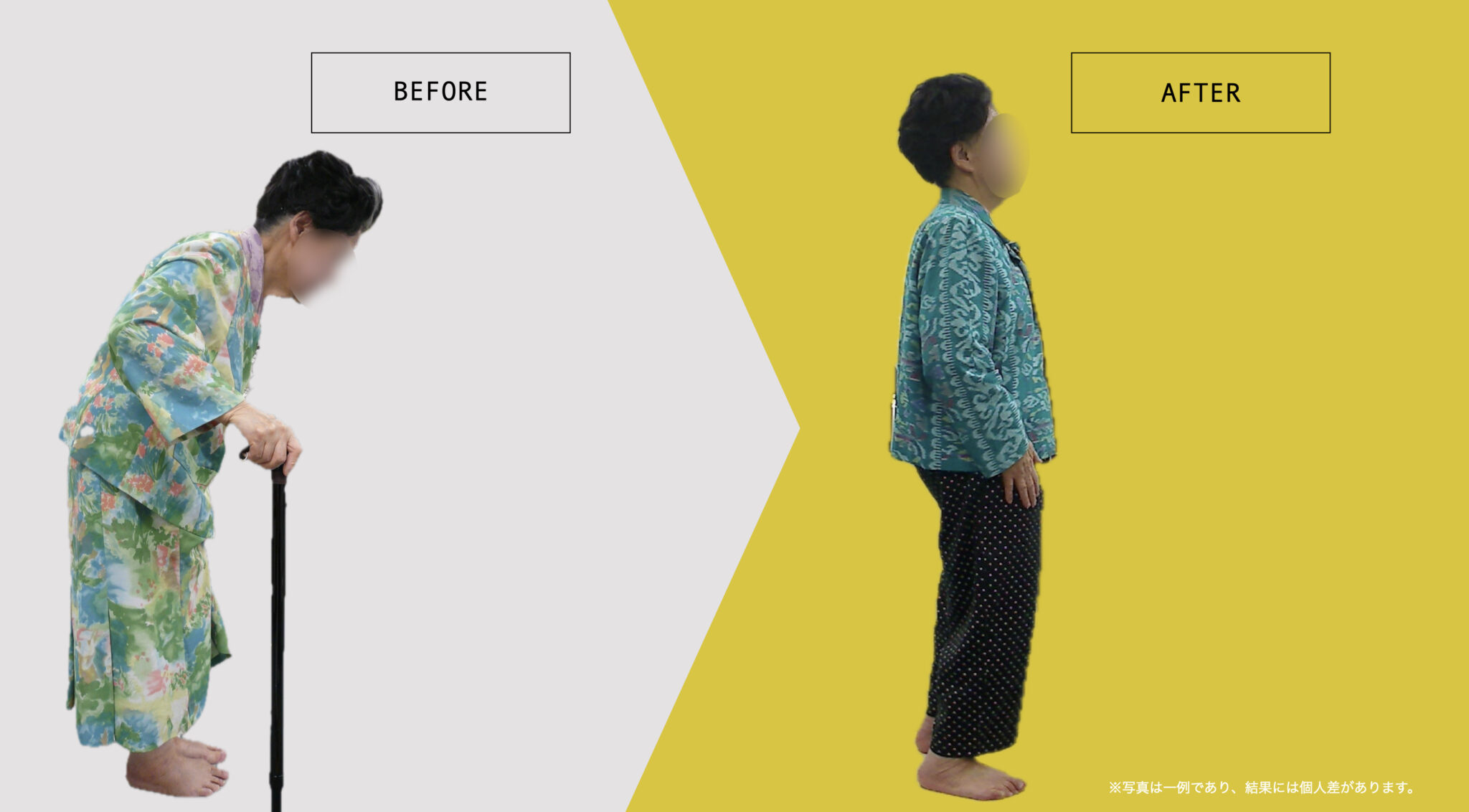

母趾機能の低下が引き起こす「疾患連鎖」という視点

母趾が前後方向の姿勢制御に十分関与できなくなると、

身体は別の部位を使ってバランスを保とうとします。

この代償の積み重ねが、結果として特定の疾患名で呼ばれる状態に結びつくことがあります。

以下は、臨床で頻繁に観察される代表的な連鎖です。

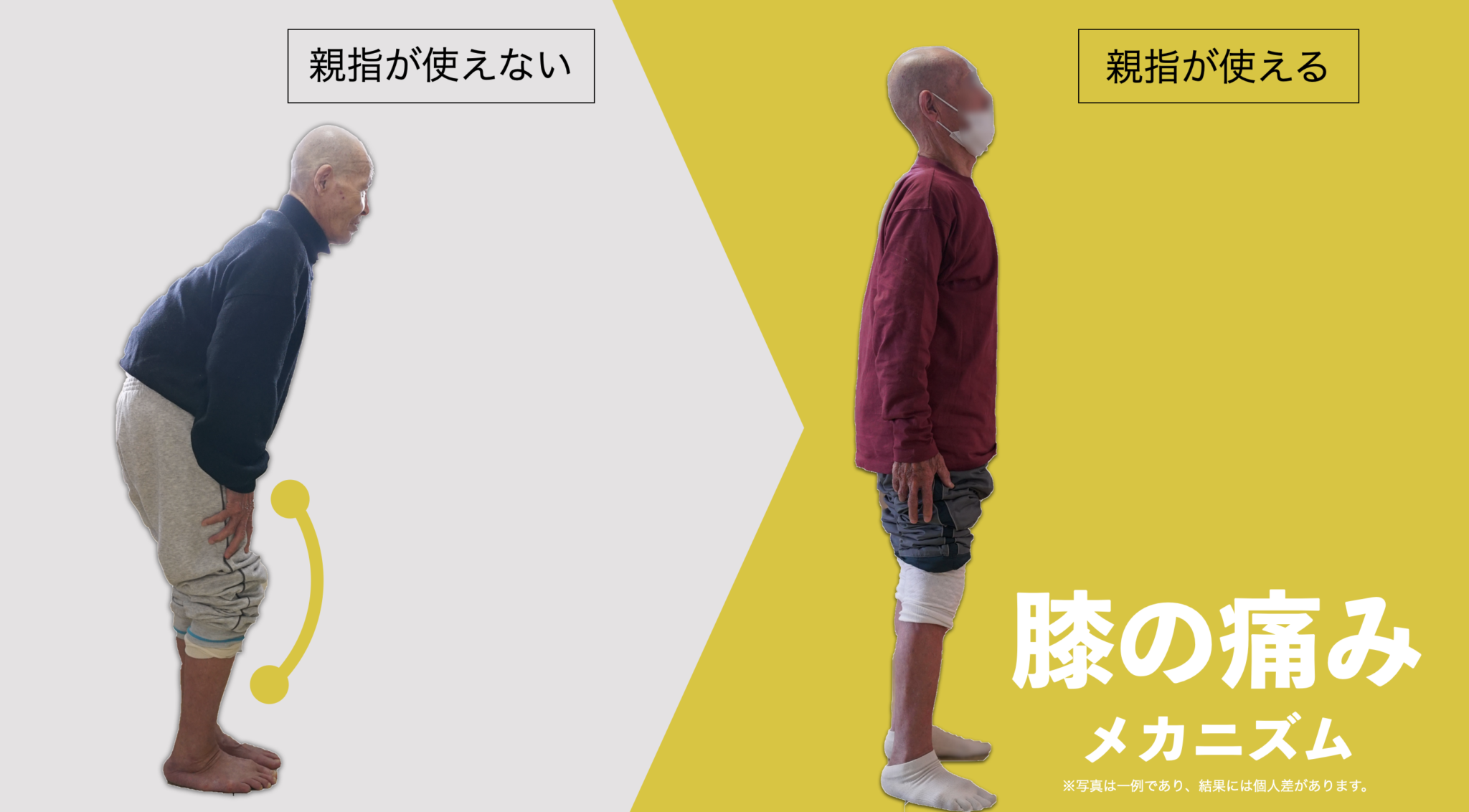

膝の痛み・変形性膝関節症との関係

母趾が地面をとらえられないと、立位・歩行時の前後制御が足部で完結しなくなります。

その結果、膝関節を軽く屈伸させることで姿勢を安定させようとする動きが増えます。

この状態が続くと、

膝関節が「本来担う必要のない姿勢制御」を引き受けることになり、

膝周囲への局所的な負担が増えやすくなります。

O脚・下肢アライメントの崩れ

母趾が使えない足では、

体重が足の内側へスムーズに乗り切らず、外側へ逃げる傾向が見られます。

この荷重パターンが固定化されると、

- 下腿が外側へ引かれる

- 膝が外に開く方向で安定しようとする

といった動きが増え、

O脚様のアライメントが助長されるケースがあります。

腰痛・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症との構造的関係

足部で前後方向の揺れを処理できないと、

身体は骨盤や腰椎の動きでバランスを取ろうとします。

この状態では、

- 腰部の微調整が増える

- 体幹筋の緊張が高まりやすい

- 動作のたびに腰椎へ剪断力がかかりやすい

といった特徴が見られます。

これらは、

腰痛や、条件が重なった場合には

重なり合う構造を持っています。

坐骨神経痛と下肢への放散痛

母趾機能の低下により、

歩行時の推進力が不安定になると、

股関節・骨盤帯で動きを補う割合が増えます。

この結果、

- 骨盤の前後傾が大きくなる

- 臀部周囲の筋緊張が高まる

といった状態が生じ、

坐骨神経痛と診断される痛みの分布と一致するケースが見られます。

重要なのは、

神経そのものではなく、

姿勢制御の破綻が背景にある場合が少なくないという点です。

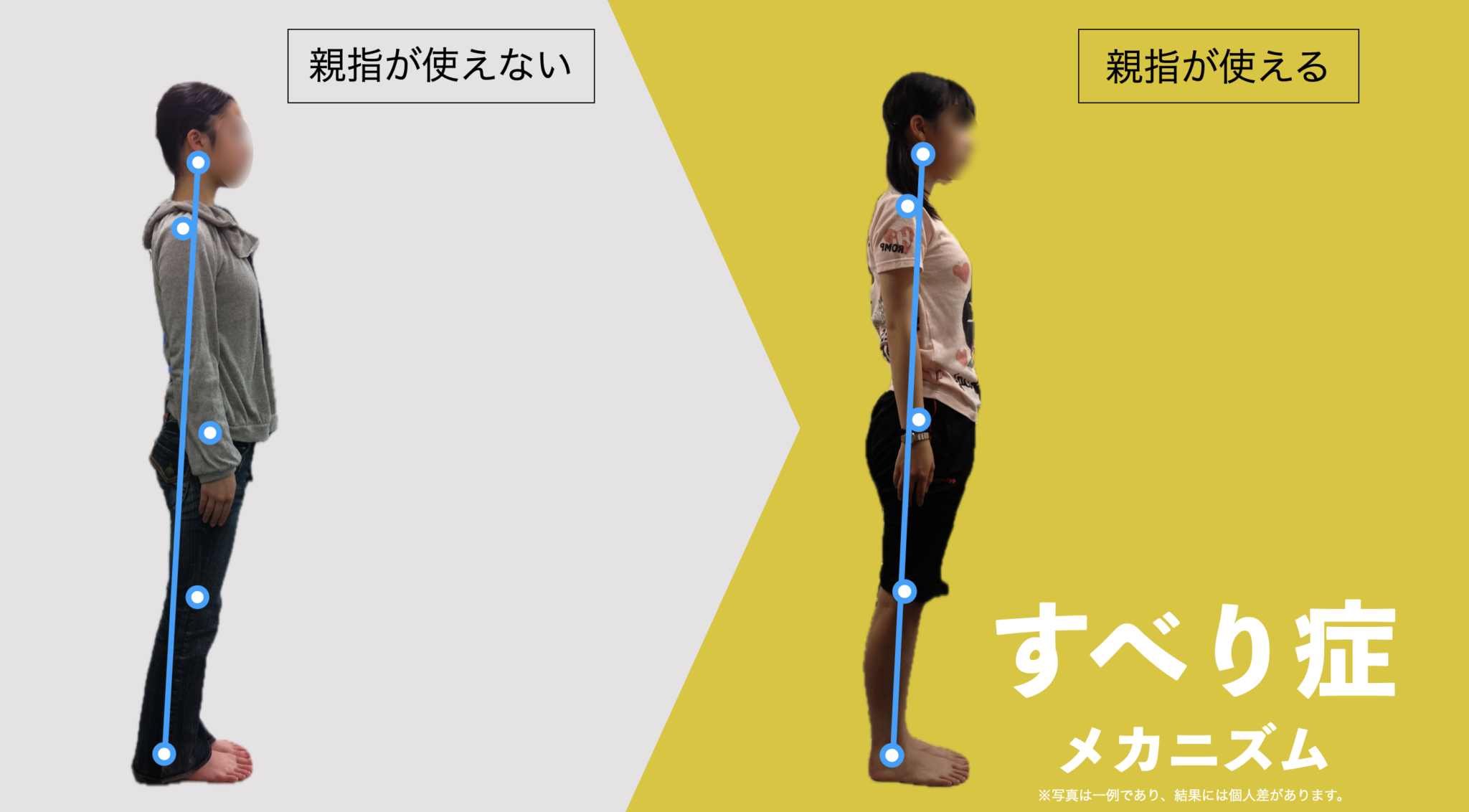

すべり症・脊柱の不安定性

足部での制御が弱い状態では、

上半身の重さを腰椎で受け止め続ける姿勢になりやすくなります。

このとき、

- 腰椎前弯が強調される

- 分節的な安定性が低下する

といった変化が起こり、

すべり症と診断される状態と構造的に重なるケースがあります。

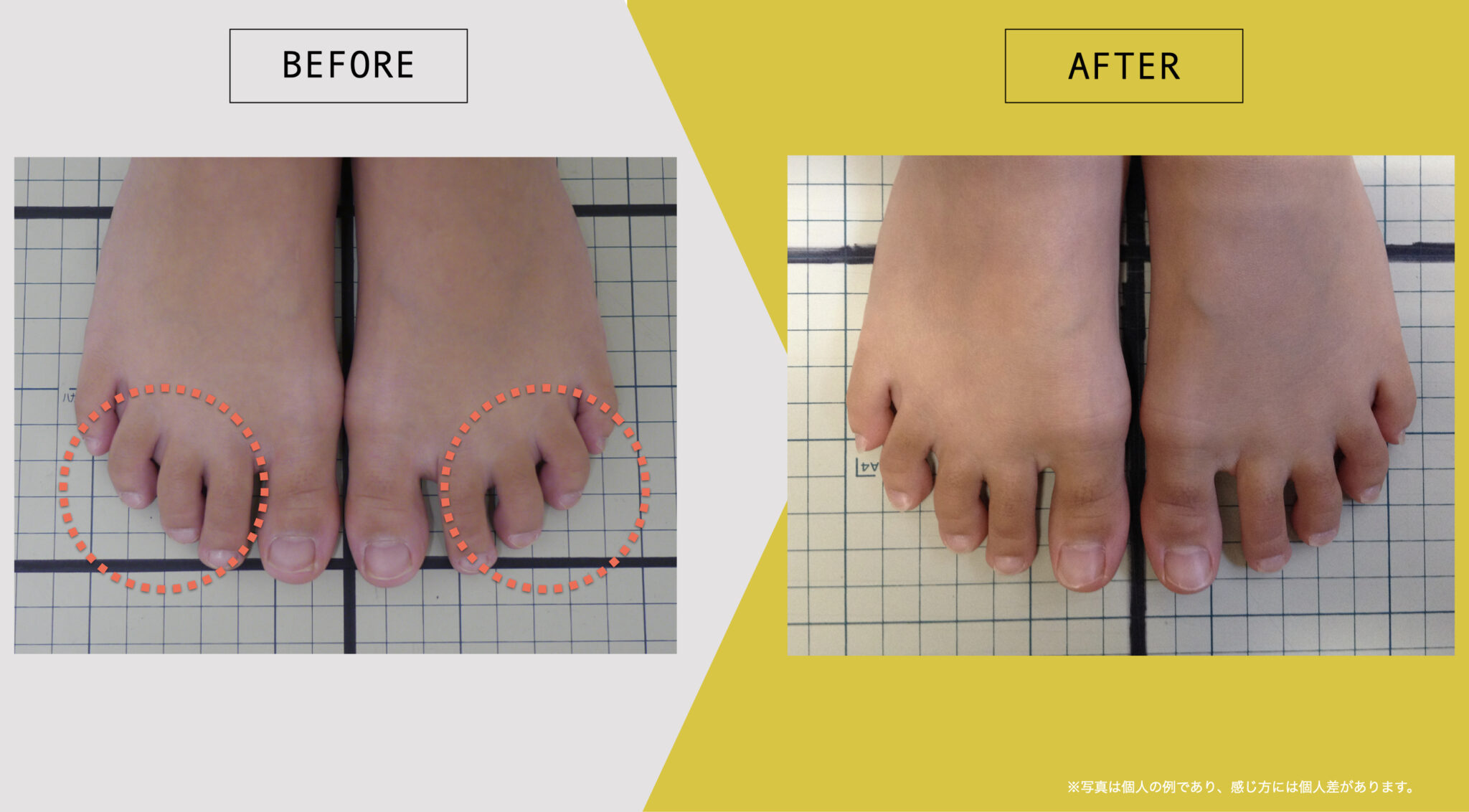

モートン病・前足部痛との関係

母趾で圧を受け止められない足では、

前足部の中足骨頭部に負担が集中しやすくなります。

これは、

Bryantらの足底圧研究でも示されている

母趾機能低下時の典型的な荷重移動パターンです。

このような状態が続くと、

モートン病や前足部痛として自覚されるケースがあります。

まとめ|母趾は「足の一部」ではなく、姿勢制御の起点

研究と臨床を重ねて見えてくるのは、

母趾が単なる「親指」ではないという事実です。

- 不安定な条件では、他の4趾以上に地面を制御し

- 前後バランスの要として働き

- 歩行時には推進力と安定性を同時に担う

足部における制御中枢

それが母趾です。

姿勢の不安定さや、

膝・腰の違和感を考えるとき、

まず見直すべきなのは足元。

その中心にあるのが、

母趾が本来の役割を果たせているかどうかです。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)