【医療監修】足の指が動かないのはなぜ?小指・親指が動かしにくい原因を専門家が解説

はじめに|「足指が動かない」は身体の構造が乱れているサイン

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「足指が動かない」

「力が入りにくい」

これは、単なる疲労や加齢ではなく、

足趾機能不全と呼ばれる状態

が隠れている可能性があります。

私はこの身体の構造を、

Hand-Standing理論として整理しています。

手で逆立ちをするとき、指先が滑れば身体を支えられないように、

人は足でもまた、足指が“滑らずに支持できる環境”を失うと、

姿勢制御そのものが破綻します。

足指が動かない状態とは、筋力の問題ではなく、

身体を支える最下層のセンサーと支持点が機能していないサインなのです。

私は理学療法士として10万人以上の足を診てきましたが、

足指の動きの低下は、

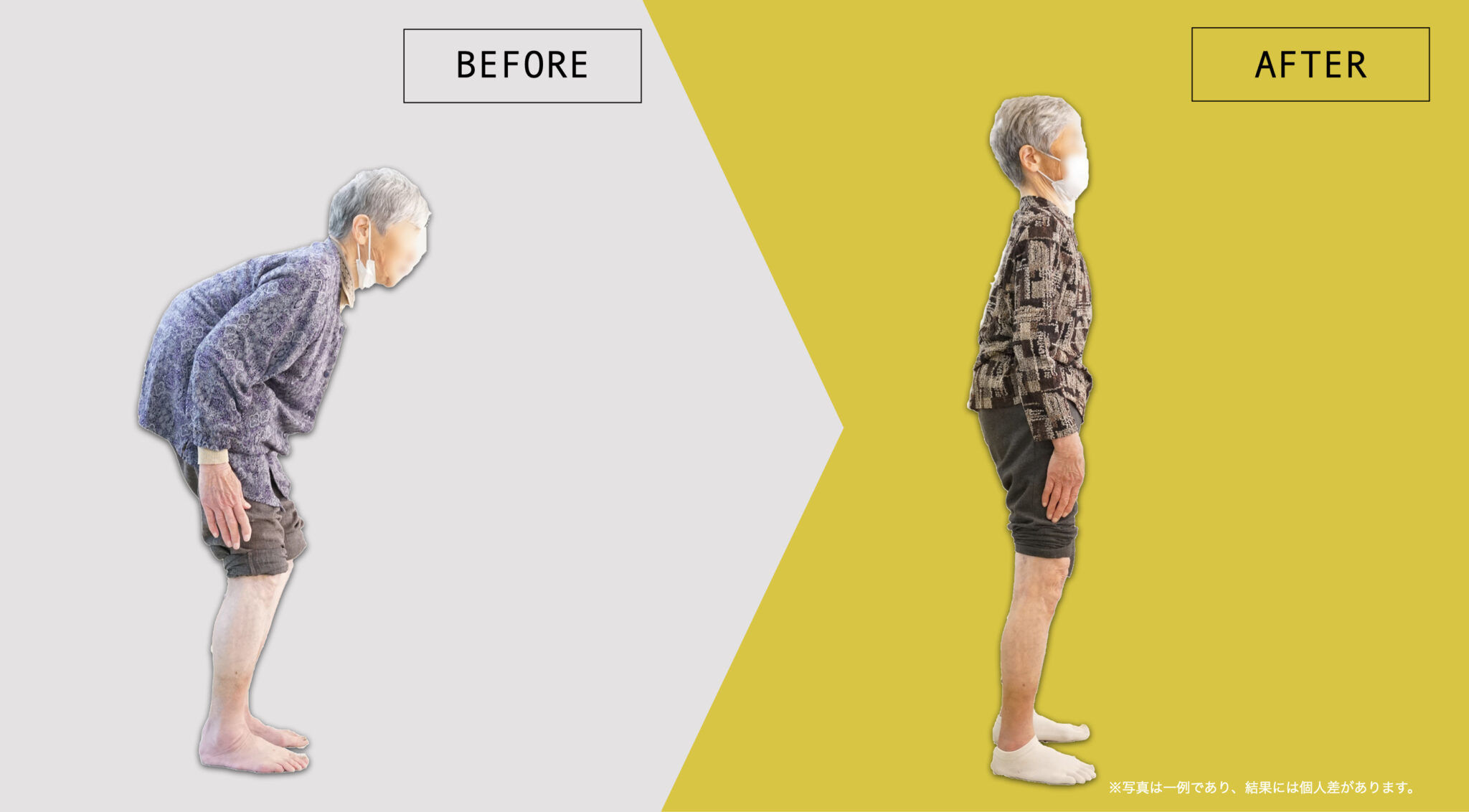

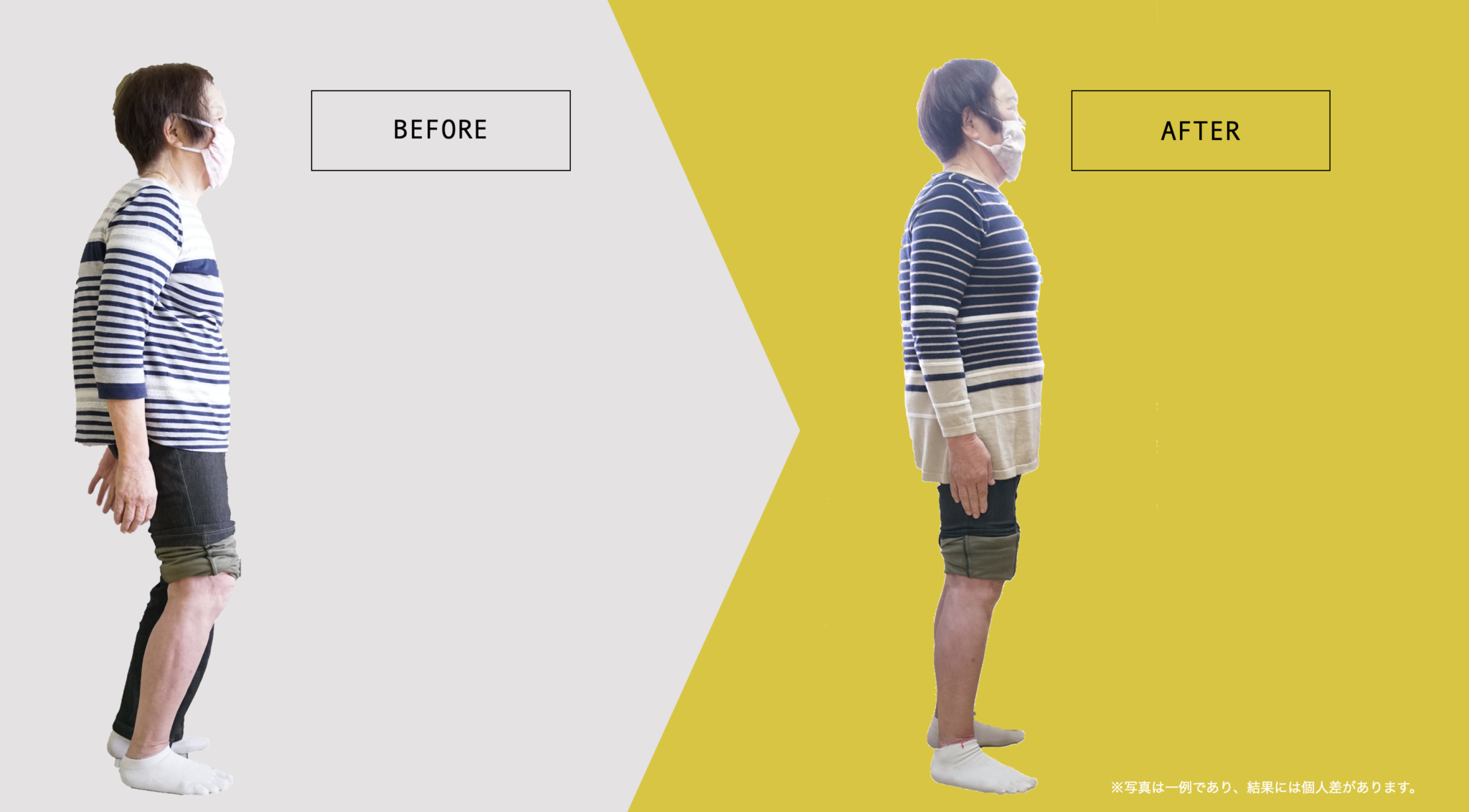

- 姿勢の崩れ

- 重心の偏り

- 膝痛・腰痛・背中の不調

- 首こり・顎関節の問題

といった“全身の連鎖”の起点になるケースが非常に多いのです。

この記事では、

- 足趾機能不全とは何か

- 自分でできる正しいセルフチェック

- 日常で起きる原因

- 姿勢・膝・腰への影響

- 今日からできるケア方法

を医学的・力学的にわかりやすく解説します。

足趾機能不全とは?|足指が正しく使えない状態の総称

足趾機能不全とは、足指が本来持つ

- 体を支える

- 地面をつかむ

- 動きを微調整する

- ブレーキをかける

といった役割を十分に発揮できていない状態を指します。

足指は、単なる「末端の筋肉」ではありません。

足底にはメカノレセプター(機械受容器) が高密度に存在し、姿勢制御の基盤を担っています。

特に

・Meissner小体

・Merkel細胞

・Ruffini終末

・Pacinian小体

は、圧・ずれ・振動に高度に反応し、

- 重心の位置

- 身体の傾き

- 微細な揺れの補正

をリアルタイムで中枢へ送っています。

「足裏は“姿勢制御のダイナモメトリックマップ”として働く」

1998年、Roll R.・Kavounoudias A. ら(NeuroReport)は、足裏の特定部位に機械刺激を加えると 重心(CoP)が刺激方向へ自動的に移動する ことを報告しました。

この研究は、足底メカノレセプターが

姿勢制御のための力学的地図(dynamometric map) として働いている

ことを示した重要な知見です。

足裏は地面との唯一の接点であり、

足底からの感覚入力が“姿勢の微調整”に直結していることを強く裏付けています。

「足底感覚が低下すると、重心が不安定になる」

2004年、Meyer P.F. ら(Experimental Brain Research)は、足底の感覚を麻酔で低下させた状態では 重心動揺(CoP速度)が11〜12%増加し、姿勢が不安定になる傾向 が見られたと報告しました。

これは、足底メカノレセプターからの入力が姿勢制御に不可欠であり、

足指が動かない=姿勢補正が乱れやすい

という臨床的観察を裏付ける重要な研究です。

「足裏の刺激だけで身体の傾きを錯覚するほど、足は姿勢の中心である」

2002年、Roll R.(NeuroReport)は、足底に振動刺激を加えるだけで 身体が傾いたように錯覚する“姿勢イリュージョン” が生じることを発見しました。

これは、足裏・足指が

“身体の傾き”そのものを感じ取る主要センサー

であることを示す強力なエビデンスです。

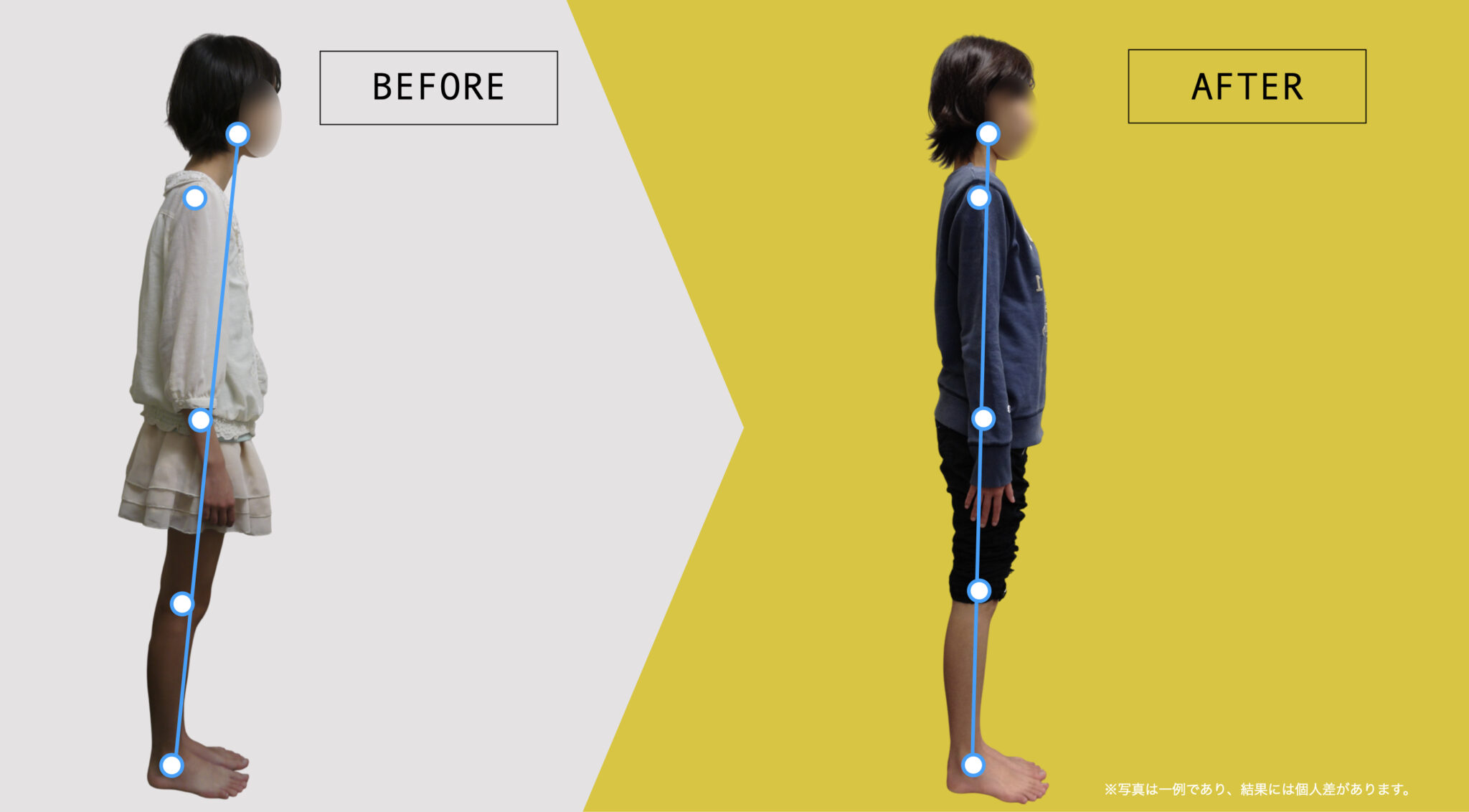

足指が担っている“本来の役割”

足指は身体の中でも非常に繊細なセンサーであり、

- 立位のバランス調整

- 歩行中の方向・速度の微調整

- 体の傾きのブレーキ

- 姿勢を安定させる土台

といった働きを担っています。

足趾がわずか1〜2mm動くだけで、骨盤や背骨の角度が変わる

ほど重要な部位です。

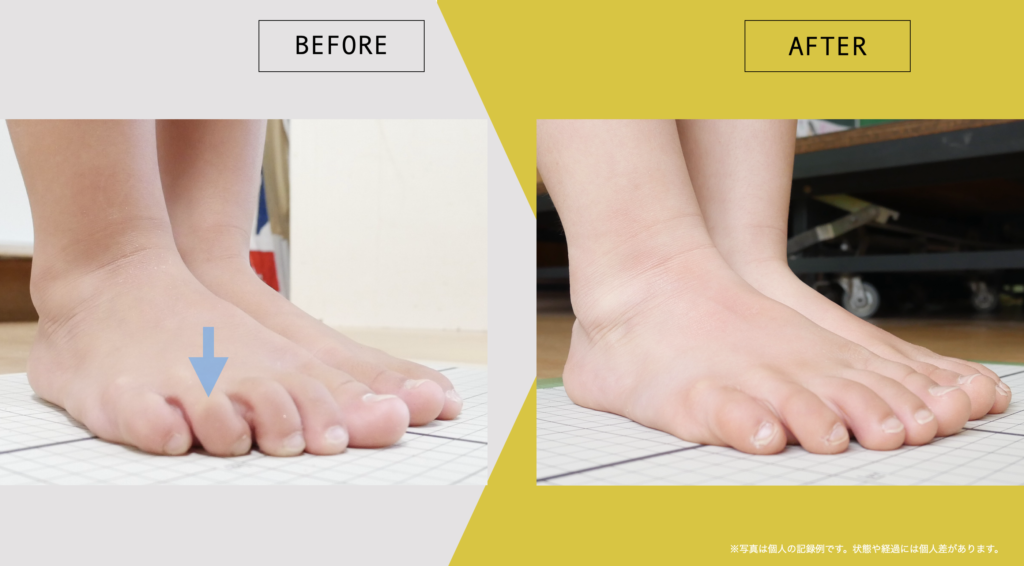

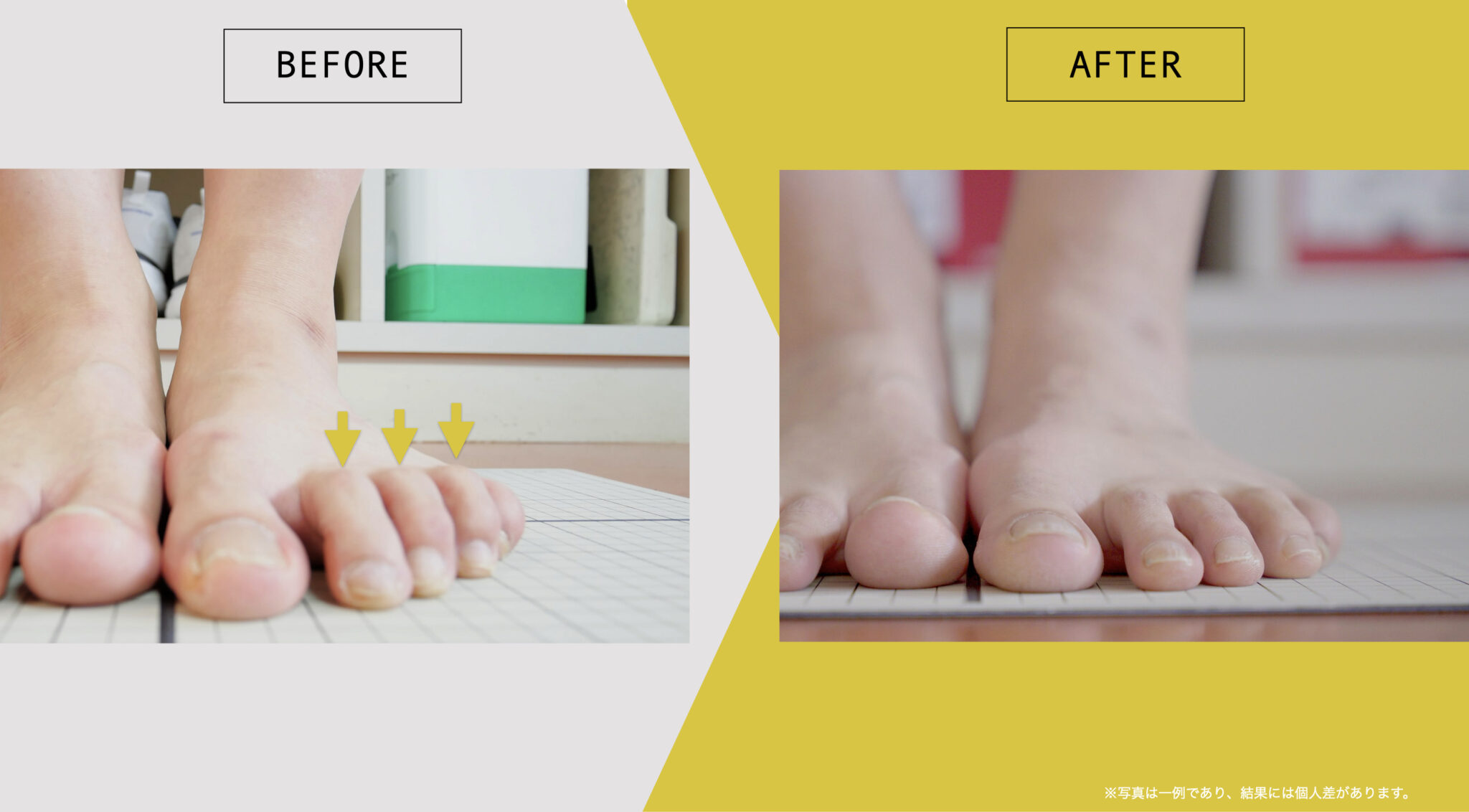

足趾機能不全で現れる代表的なサイン

- 指を一本ずつ動かせない

- 親指だけ持ち上げられない

- 小指がほとんど言うことをきかない

- 指を曲げようとしても握れない

- 指に力が入らず、床をつかむ感覚が弱い

こうしたサインがある場合、

「足趾のセンサー機能」が低下している

可能性を示します。

「まず自分の足がどのタイプかを知りたい」という方は、

下記の記事で簡単な見分け方を解説しています。

足指のセルフチェック|30秒でわかる3つのテスト

動画つきで誰でも簡単にできます。

▶︎【動画】足指セルフチェック(2分)

① 全ての指を曲げられるか(足指のグー)

- 5本すべてが均等に曲がるか

- どれかがつりそうになるか

- 引っかかって動かない指がないか

② 全ての指を開けるか(足指のパー)

・指と指の間にすき間ができるか

③ 親指だけを上げられるか

- 親指だけを単独で上げられるか

- 他の指が一緒に持ち上がらないか

1つでも難しい場合、

足趾機能が低下している

傾向が見られます。

なぜ足指が動かなくなるのか?|3つの主要原因

① 靴・サンダル・スリッパなどの“前滑り環境”

次の履き物が多い場合、足趾機能不全が進みやすくなります。

足が靴の中で滑ると、「落ちないようにするための動き」が優先され、足指を使わなくなります。

② 大股歩き(突っ込み歩行)

- 歩幅が大きい

- かかとを強くつく

- つま先で抜けずベタッと歩く

この歩き方では足指が地面をつかむ時間が短く、使わないまま筋力と感覚が低下します。

③ 靴下(滑る素材・強すぎる圧迫)

圧迫・滑りの組み合わせは足指の動きを阻害しやすい特徴があります。

- シルク・純綿など滑りやすい靴下

- 強い締めつけで指をつぶす靴下

- 5本指でも、圧が強すぎる/緩すぎるもの

滑りと圧迫の組み合わせは、足趾の感覚や動きを阻害する原因になりやすいです。

「足–靴間の摩擦低下と剪断応力・滑り挙動の変化」

2006年、Dai X.-Q. ら(Gait & Posture) は、足–靴間の摩擦が低いほど剪断応力が低下し、靴内でのズレが増えることを報告しました。摩擦が不足すると足が前後左右に滑りやすくなり、足部の安定性が損なわれる傾向 が示されています。

ここで一つ、非常に重要な視点があります

足指が動かなくなる最大の理由は、

「何をしているか」ではなく、

一日の大半を占める

“無意識の時間に、足がどう扱われているか”

です。

体操やセルフチェックは「意識の時間」。

しかし、仕事中・家事中・外出中など、

足指が使われ方を決められているのは

圧倒的に「無意識の時間」です。

この無意識の時間に、

- 足が滑る

- 指が使えない

- 感覚が遮断される

環境が続いていれば、

どれだけ正しい体操をしても

身体はすぐ元に戻ってしまいます。

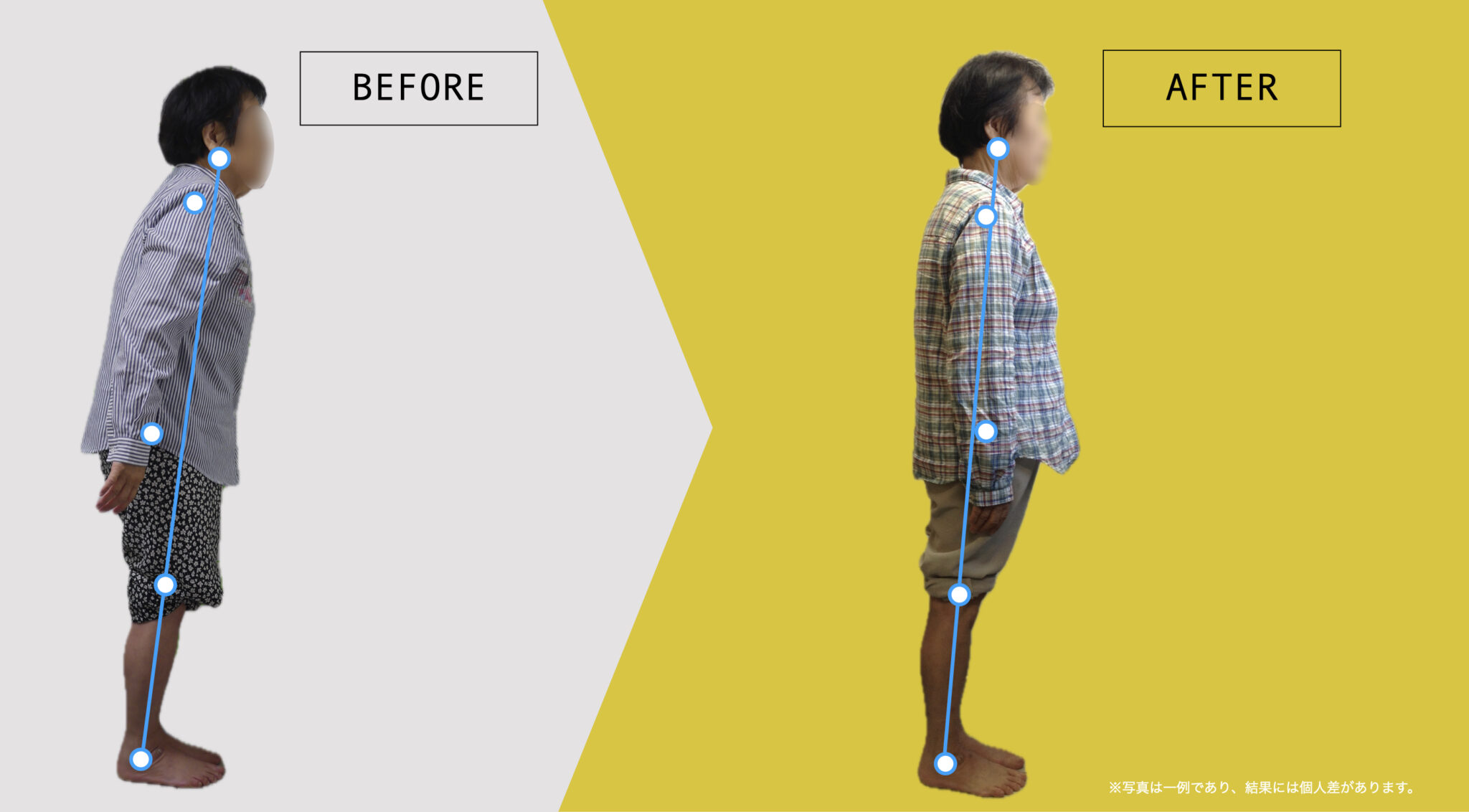

足趾機能不全が全身に与える影響|足指→姿勢→整形領域への連鎖

足趾が動かない状態では、

接地情報が不足

→ 重心が不安定

→ 骨盤が自動補正

→ 姿勢が歪む

という連鎖が必ず起こります。

このとき、身体は倒れないように

“どこかを過剰に使い、どこかを犠牲にする”

という補正構造をとります。

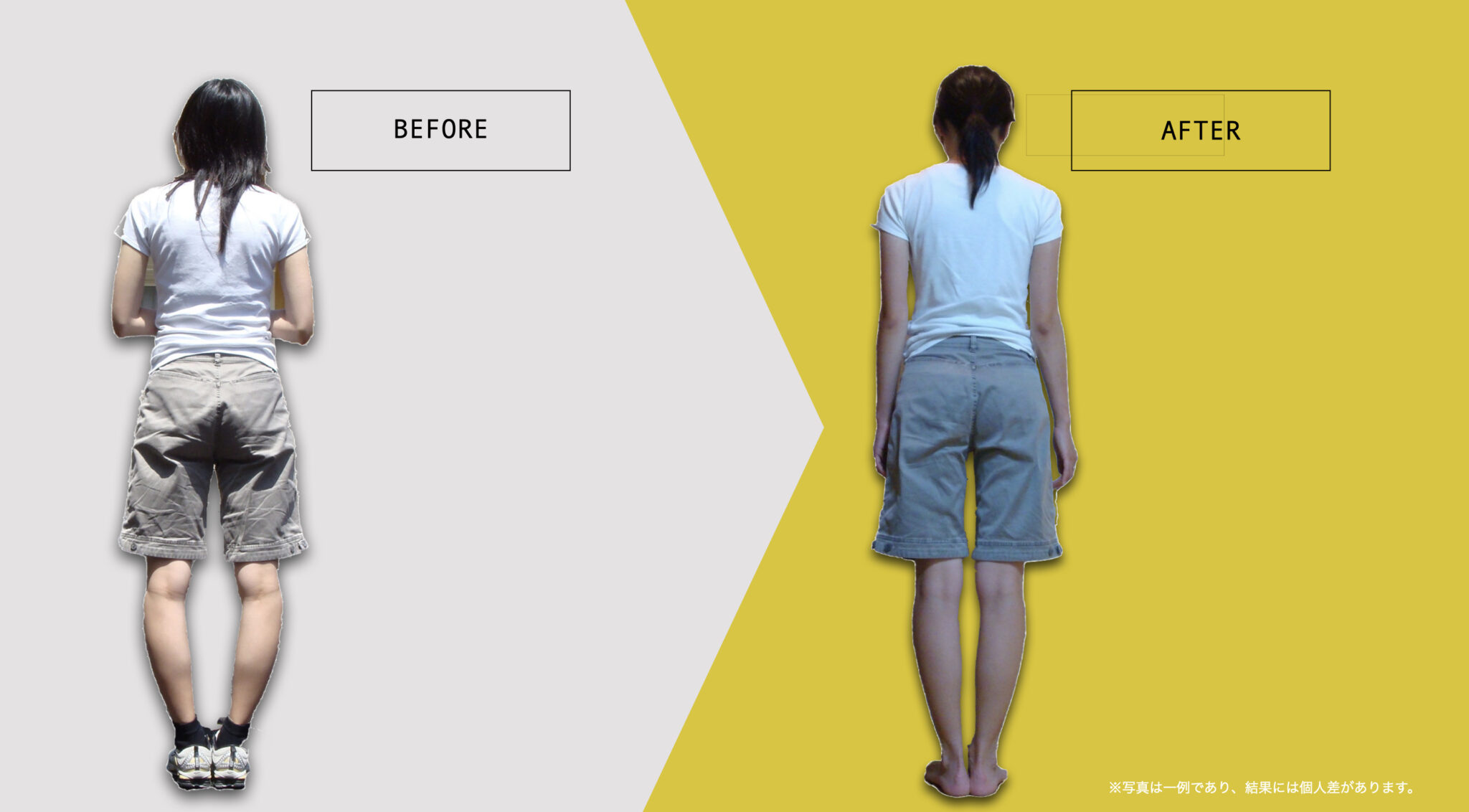

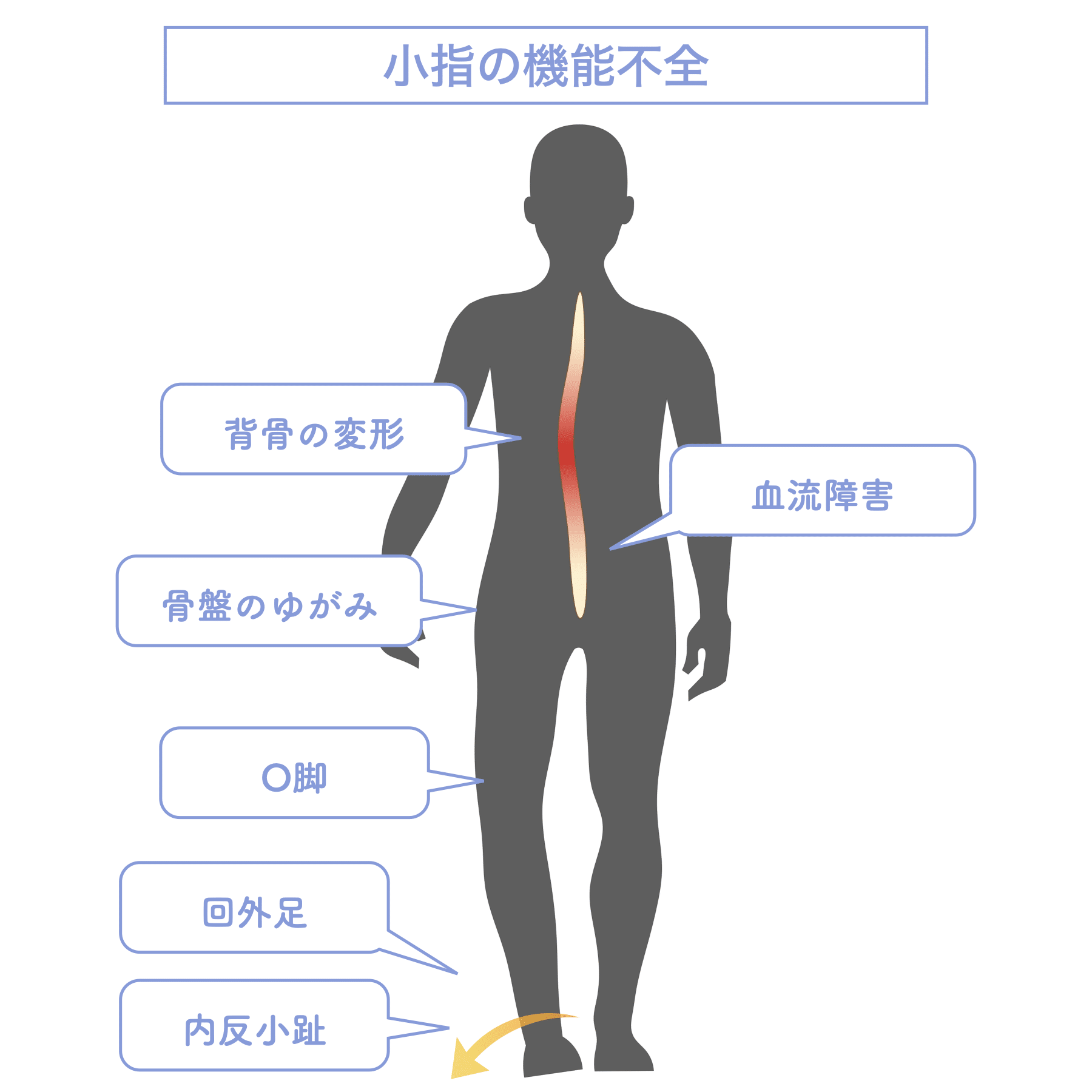

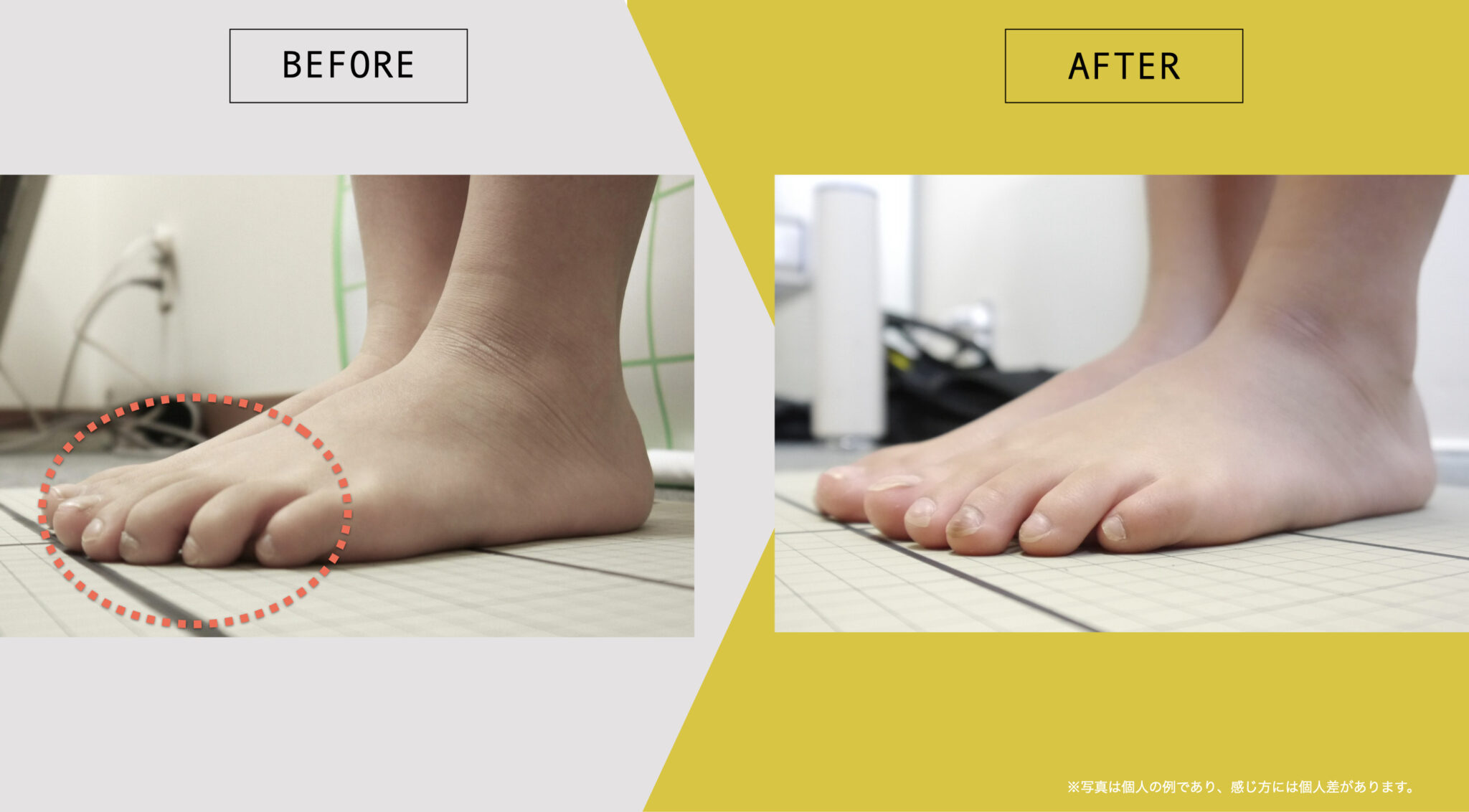

小指が動かない場合(寝指・内反小趾との類似)

小指がうまく動かない状態は、

内反小趾 や 寝指 のケースと非常に似た力学的特徴があります。

- 歩行時に重心が外側へ逃げやすい

- 足の外縁にばかり荷重が偏る

このパターンが続くと、次のような下肢の変化が起きやすくなります。

さらに、片側だけ小指の機能が低下している場合は、

といった“全身の連鎖”が続くことがあります。

これは、

小趾が動かない=外側重心=O脚・膝外側痛の力学連鎖

という臨床的構造を強力に裏付けます。

なお、

「小指だけが動かない」

「小指に力が入らない」

といった状態については、

下記の記事で詳しく解説しています。

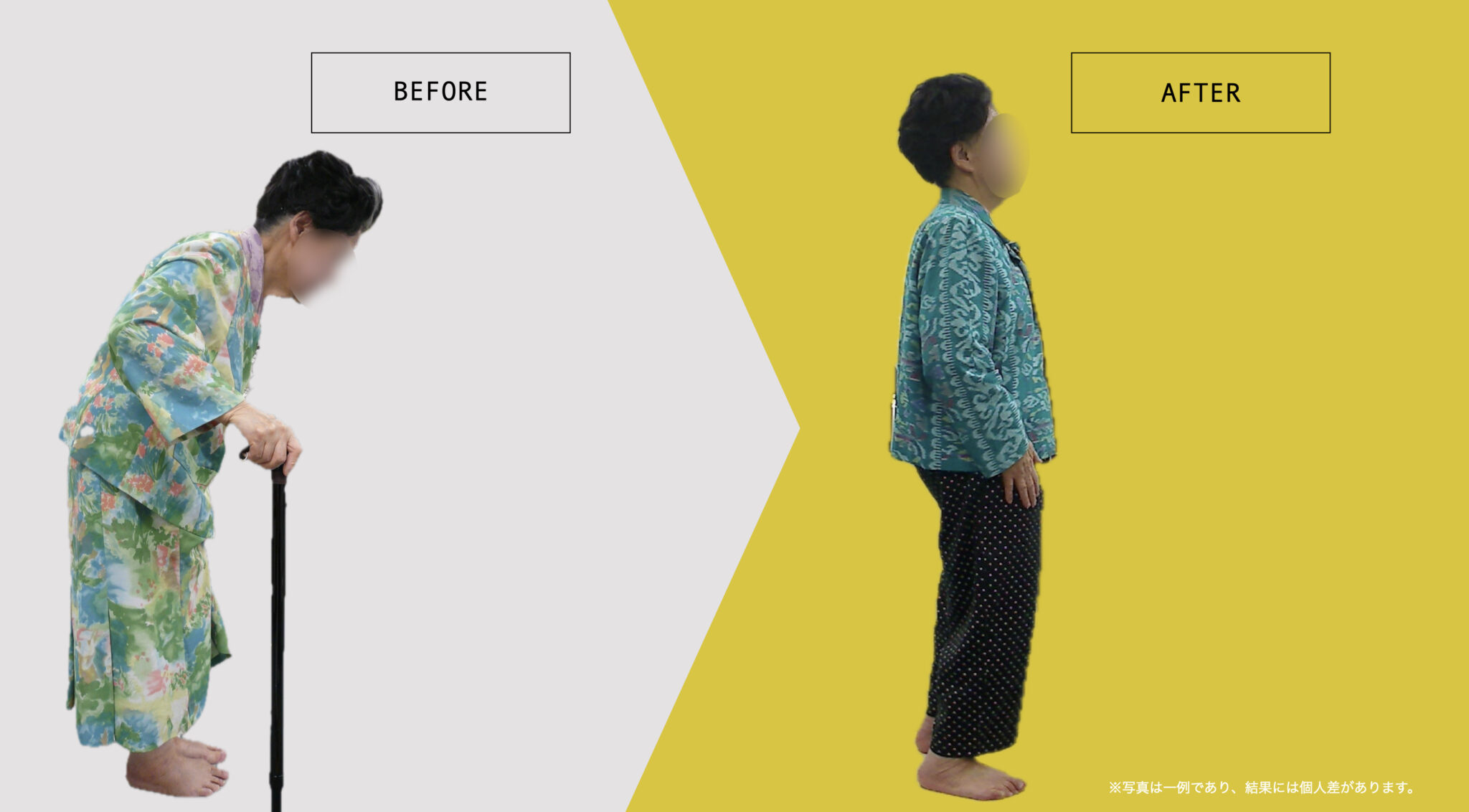

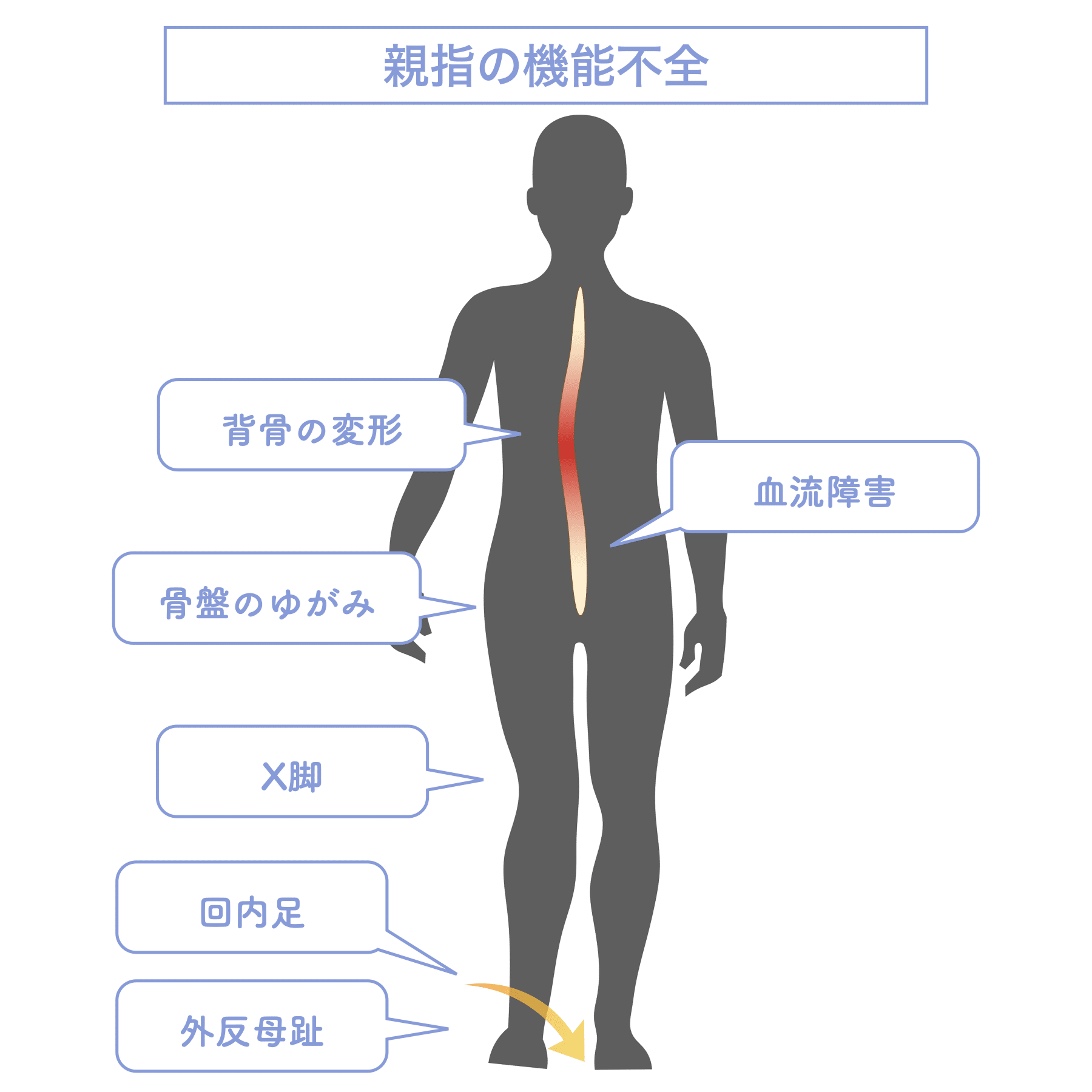

親指が動かない場合(外反母趾との類似)

親指の動きが弱くなると、足元のバランスに大きな影響が生じます。これは一般的に知られる「外反母趾」と同じように、体の力学に共通した負荷がかかるためです。

親指は歩行の最後に体重を受け止める“最終支点”です。ここが十分に働かないと、

- 重心が内側に偏りやすい

- 膝が内側へ入りやすくなる(X脚傾向)

といった力学パターンが起こりやすくなります。

このような偏りが続くと、

変形性膝関節症

↓

膝の内側や周囲の痛み

↓

骨盤のねじれ

↓

腰まわりの負担

につながるケースもよく見られます。

さらに、骨盤のわずかな回旋は上半身へ連鎖し、

背骨のアライメントの乱れ

↓

肩の高さの左右差

↓

首の傾き

へと広がり、結果として、

- 顎関節の違和感

- 頭や顔まわりの緊張

- かみ合わせの乱れ

といった“上半身のゆがみパターン”を生み出すことがあります。

外反母趾だけでなく

「親指が動かない」状態そのものが姿勢や膝の力学に影響する

という臨床的観察を裏付ける研究です。

「親指だけがうまく動かない」

「踏ん張れない」

と感じる場合は、

下記の記事で構造的に解説しています。

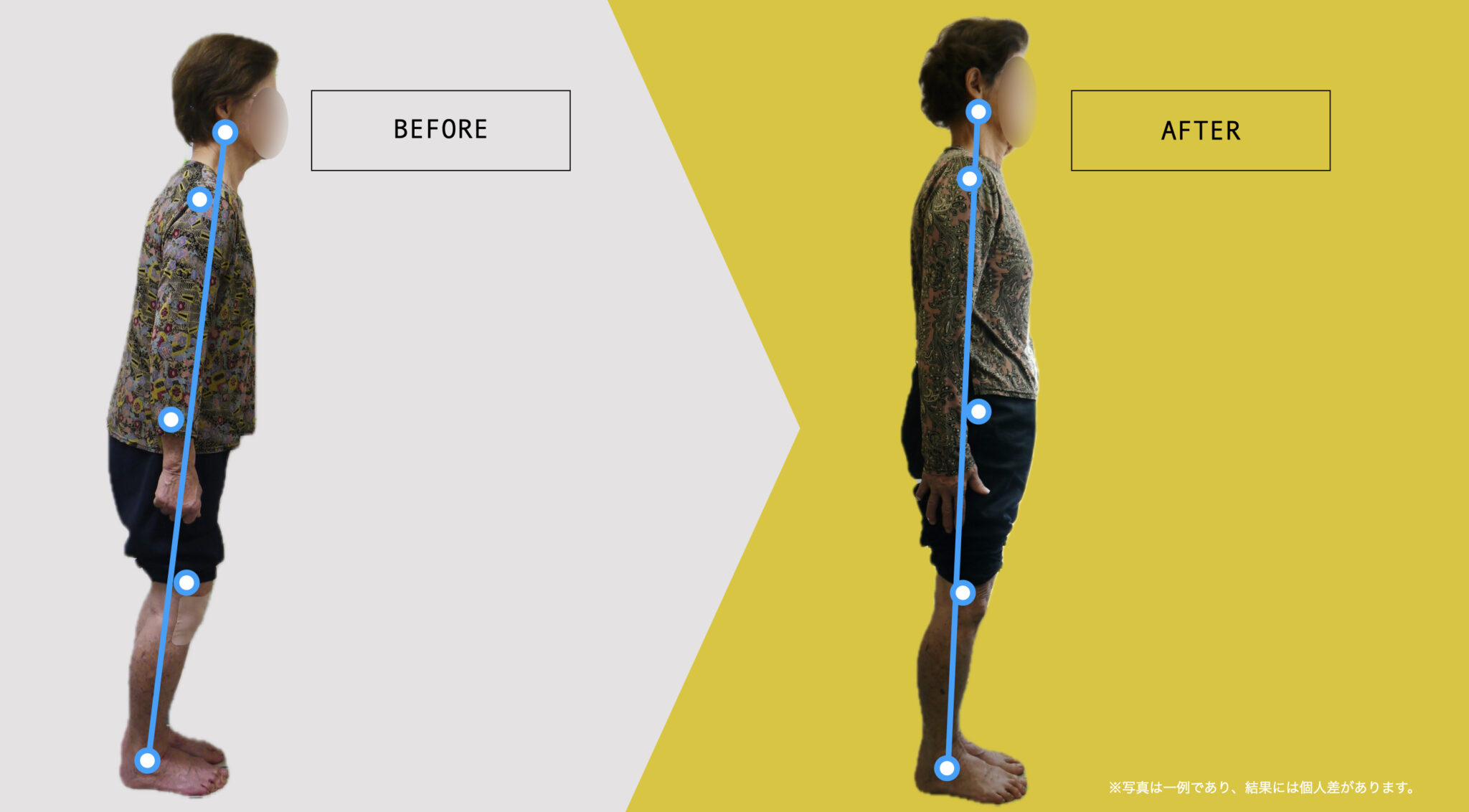

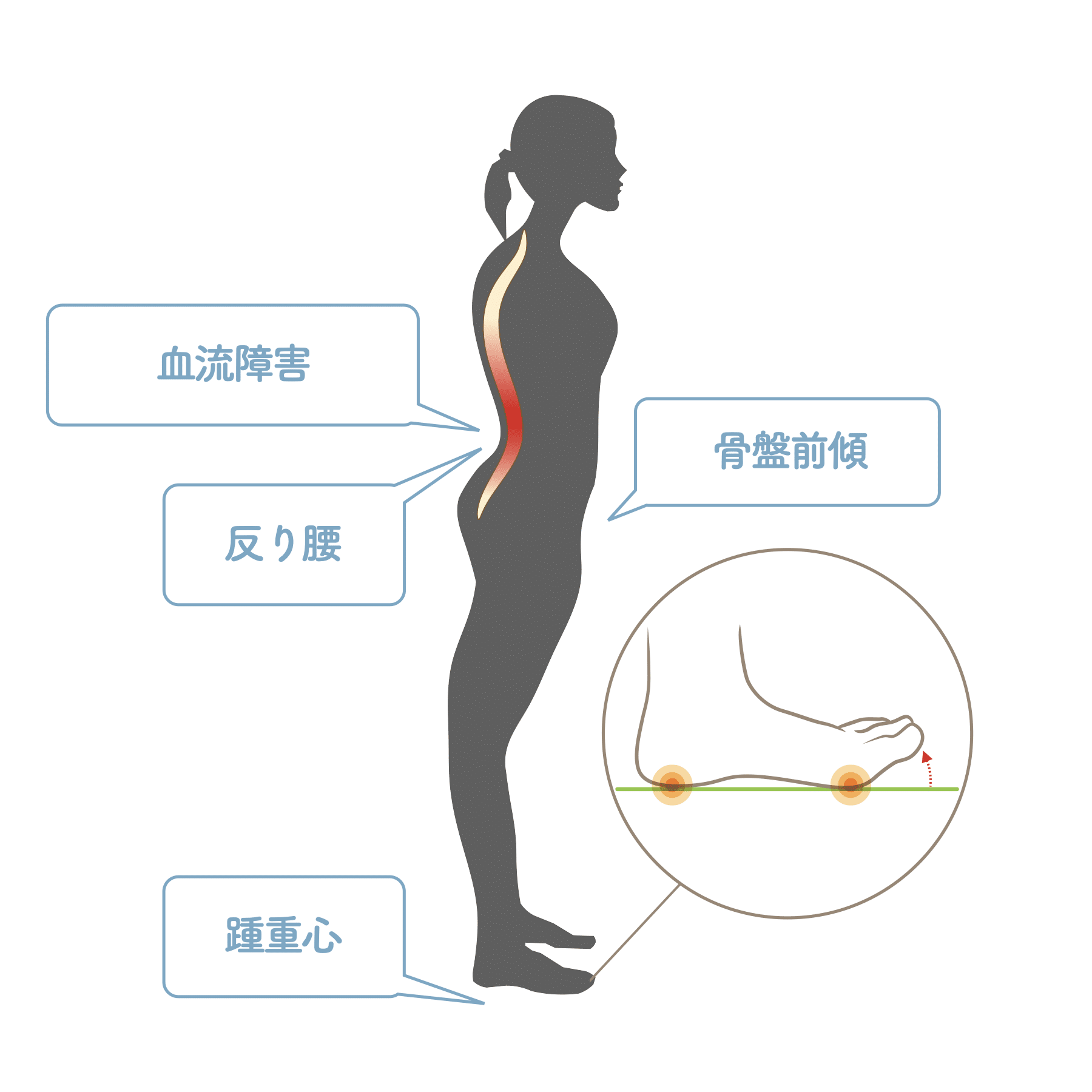

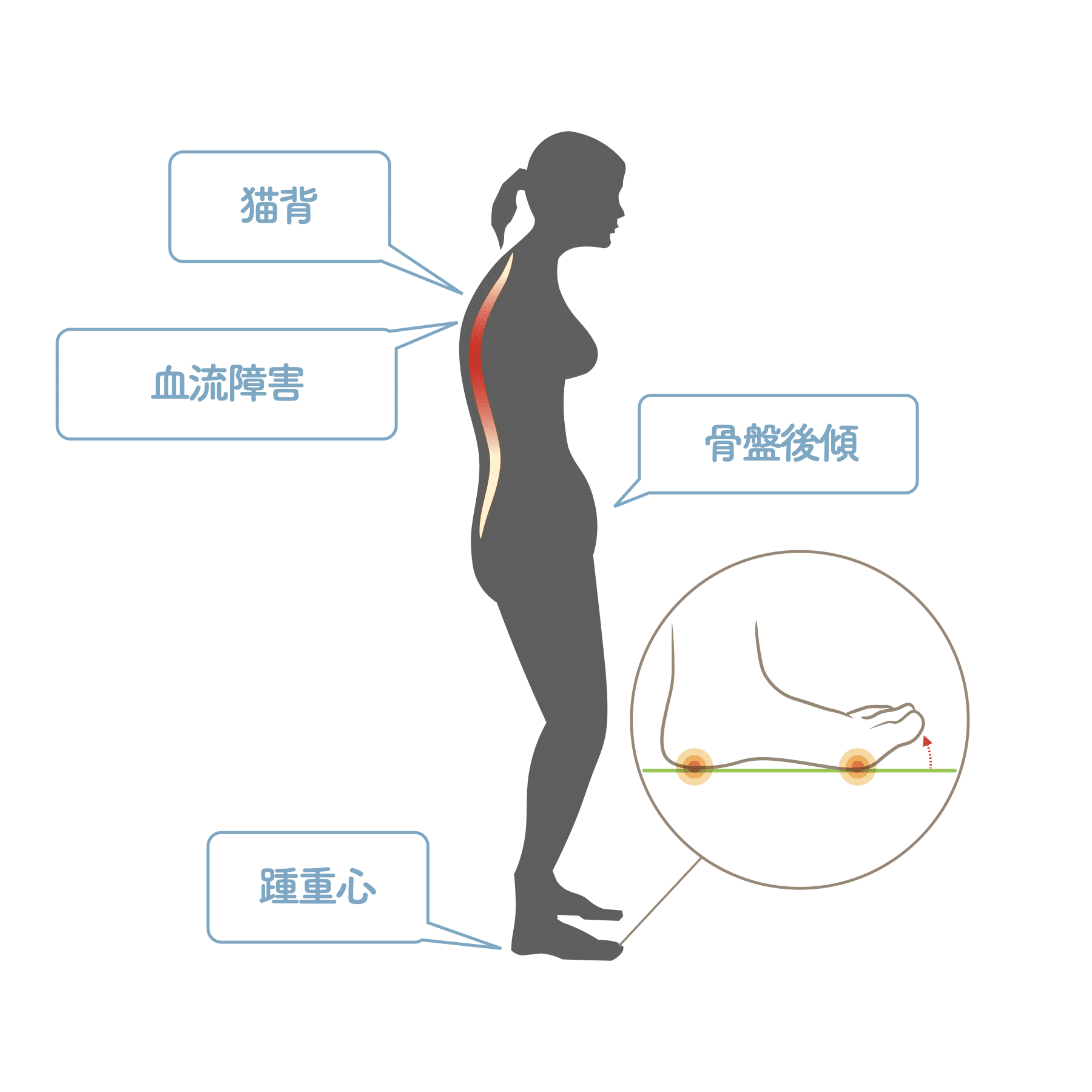

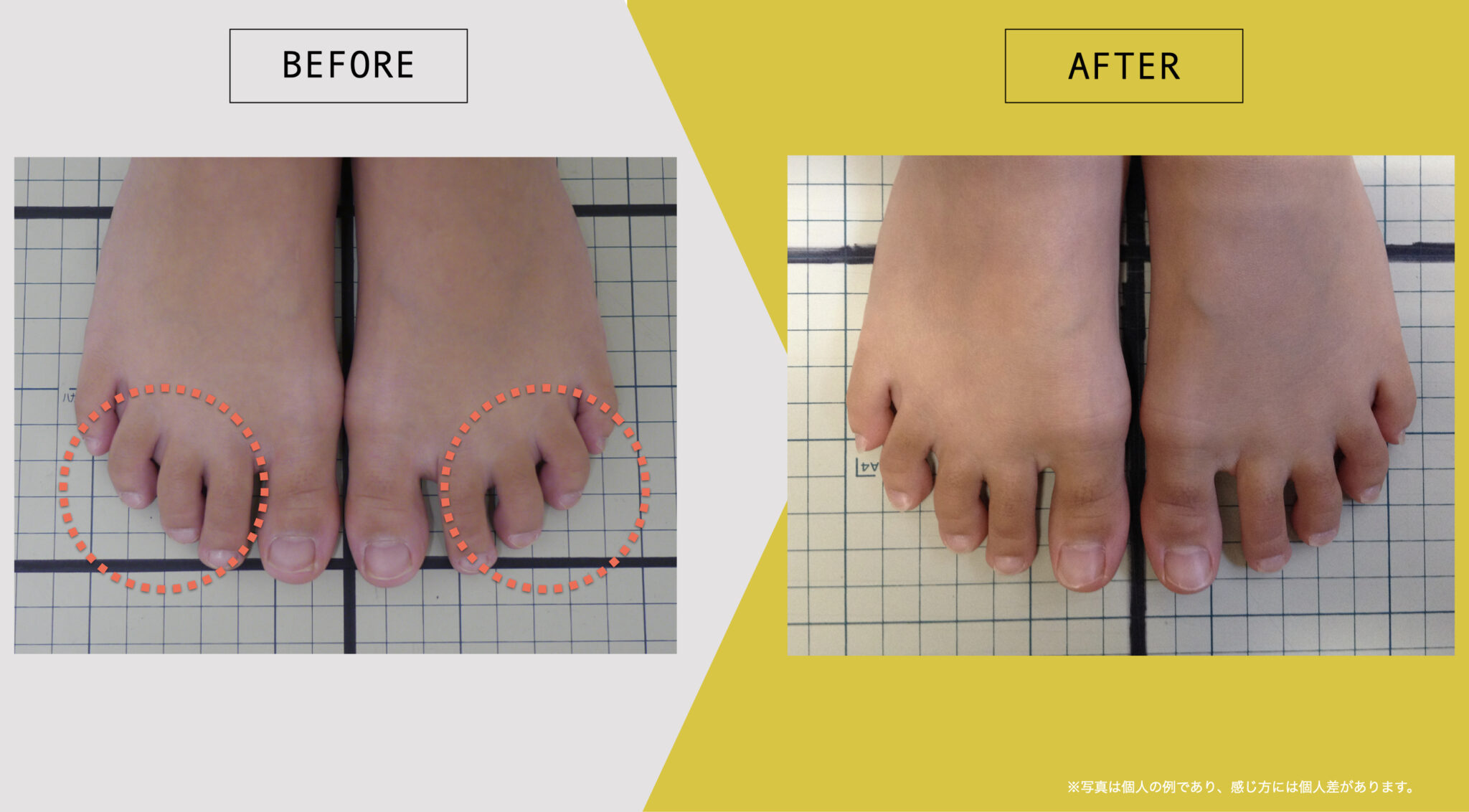

第2〜4指が動かない場合(屈み指・浮き指との類似)

第2〜4指が機能不全になると、

- 指が浮いて、床につかない

- 指が曲がったまま戻りにくい

といった状態では、

- 重心が後ろにずれやすい

- 骨盤が前傾・後傾どちらかに偏りやすい

結果として、

- 猫背

- 反り腰(スウェイバック)

- 腰の痛み・背中の張り

といった症状が現れ、

さらに進行すると、

といった全身レベルの問題に発展していきます。

「足圧中心(COP)のわずかな変化が、骨盤・脊柱・体幹筋・腰椎力学に影響する」

2019年、Solomonow-Avnon D ら(Journal of Biomechanics)は、歩行中の足圧中心(COP)を数ミリ変化させるだけで、骨盤・脊柱の運動、体幹筋活動、腰椎モーメント(力学的負荷)が大きく変動することを報告しました。

👉 足部の接地パターンの“ほんの少しの変化”が、骨盤・脊柱アライメント全体を揺さぶることを示す重要な研究です。

つまり、

- 第2〜4趾が使えない

- 浮き指・屈み指で接地が乱れる

- → COP がズレる

- → 骨盤と脊柱が連鎖的に崩れる

という臨床的構造は、

biomechanics の研究によって強力に裏付けられています。

まとめ|足指の機能は、身体の“使い方”そのもの

足指は、

身体を支え、揺れを止め、動きを調整するための

感覚と安定の起点

です。

その動きが低下すると、

姿勢や歩き方、全身の使い方にも影響が出やすくなります。

そして重要なのは、

足指が使われるのは

「意識して動かしている時間」よりも、

「無意識で過ごしている時間」

だということです。

だから私は、

体操だけに頼る

のではなく、

一日の大半を占める

“足元の環境を崩さないこと”

を、最初の一歩として考えています。

体操は、

足指を「動かせる状態に戻す」

ための時間。

しかし、

その状態を一日中保てなければ、

身体は無意識の使い方に引き戻されてしまいます。

だからこそ、

・体操は続けられそう

・でも日中の足指の使い方が気になる

そう感じた方は、

「何をするか」だけでなく、

「一日中、足指がどう使われているか」

という視点から、足元を見直してみてください。

それは、

頑張るケアではなく、

戻らないための環境づくり

という考え方です。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)