【医療監修】内反小趾に対処する方法はある?小指が内側に曲がる原因と自宅ケアの考え方

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

私は理学療法士として10万人以上の足を見てきました。そのなかで「外反母趾」よりも見落とされがちなのが、今回お話しする「内反小趾(ないはんしょうし)」です。

結論から言えば、「骨を戻す」だけでは本当の意味では治りません。

内反小趾は“治療法を探す前に、構造を理解する必要がある状態”です。

多くの方が

「小指の骨が出っ張る」

「靴が当たって痛い」

などの悩みを抱えていますが、実はこれは単なる骨の問題ではありません。

その根本には、

“足指の使い方”

があります。

私はこの事実を、臨床データと長年の研究から確信しています。

この記事では、専門家として、そして一人の臨床家として、「内反小趾はどうすれば本当の意味で改善に向かうのか?」をわかりやすく解説します。

なお、

「今の状態で何から手をつけるべきか」

「放置していい段階か、環境から変えるべきか」

で迷っている方は、先に以下の記事をご覧ください。

▶【医療監修】内反小趾はどうすればいい?──迷った人のための判断ガイド

内反小趾への対処法は、大きく分けると次の5つに整理できます。

・様子を見る(放置する)

・靴や生活環境を見直す

・体操やセルフケアを行う

・サポーターや装具を使う

・医療機関での治療・手術を検討する

多くの方が悩むのは、

「どれが正解か」ではなく、

「今の自分は、どの段階にいるのか」

という点です。

この記事では、

内反小趾の原因や進行の仕組みを整理したうえで、

どの段階で、何を選ぶべきかを

専門家の視点から構造的に解説していきます。

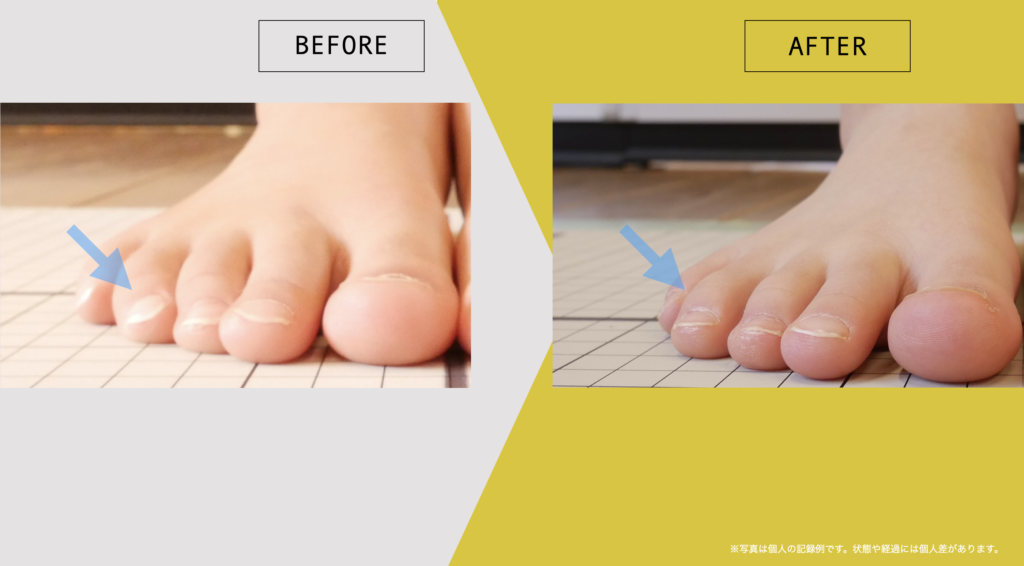

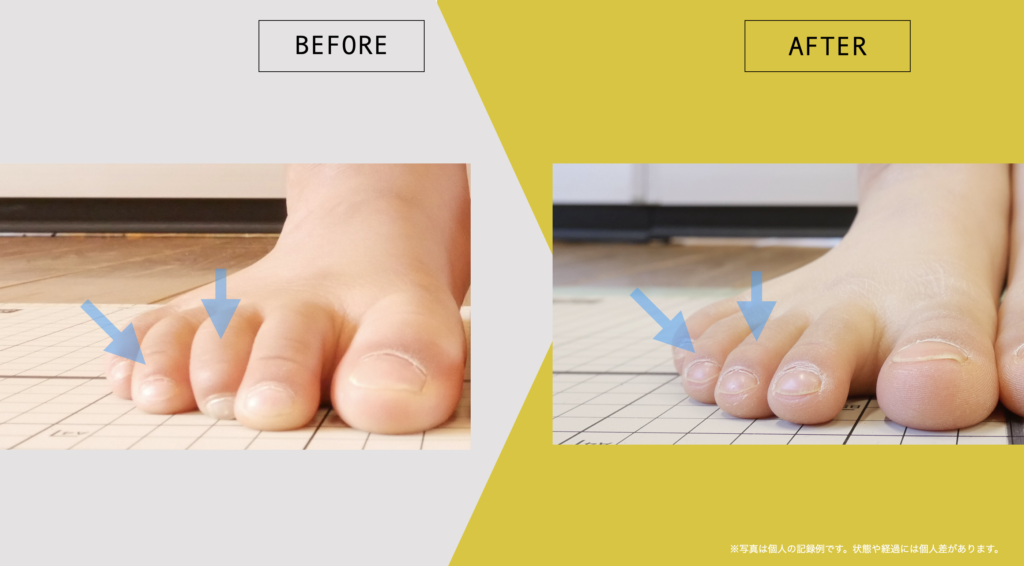

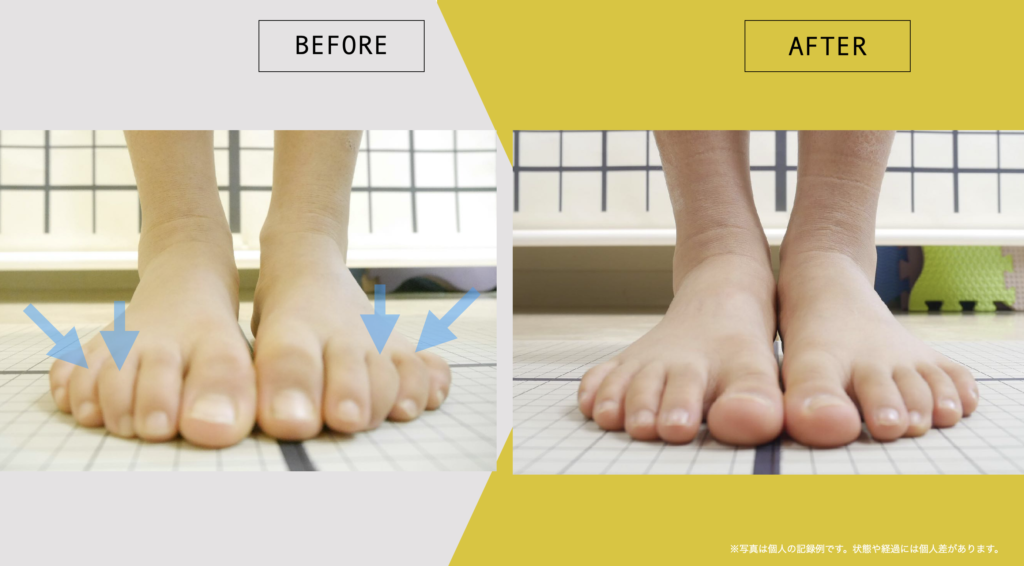

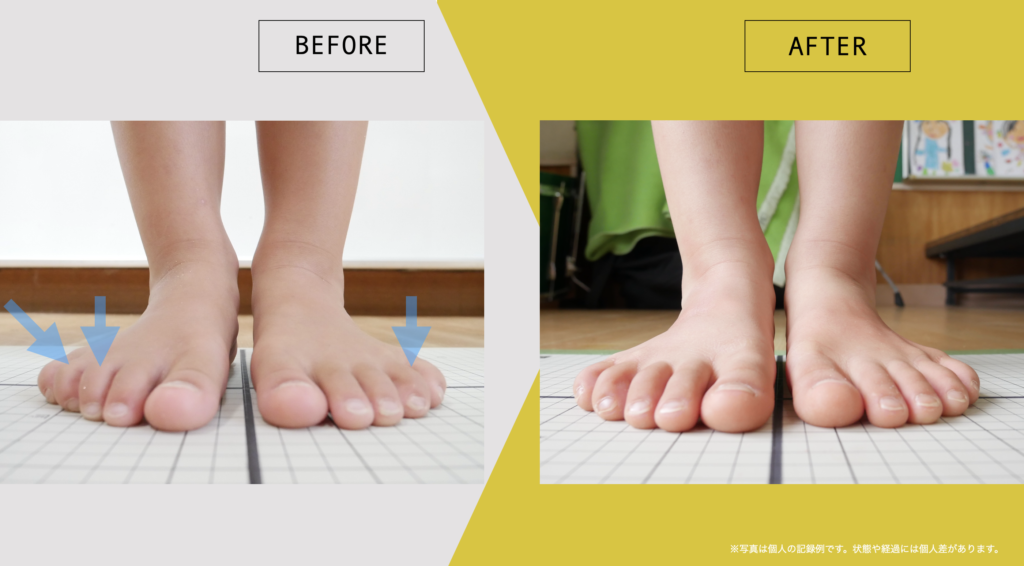

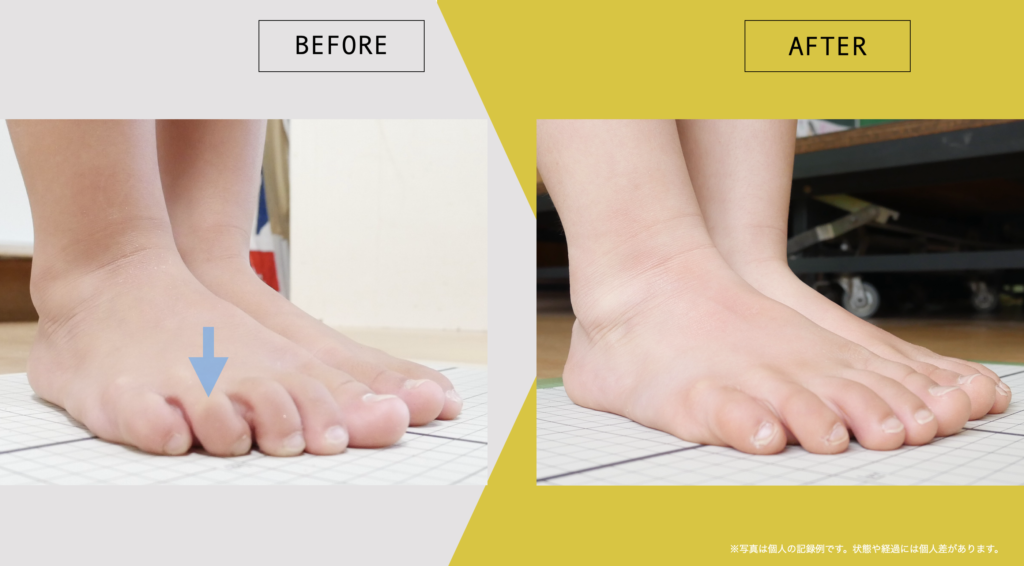

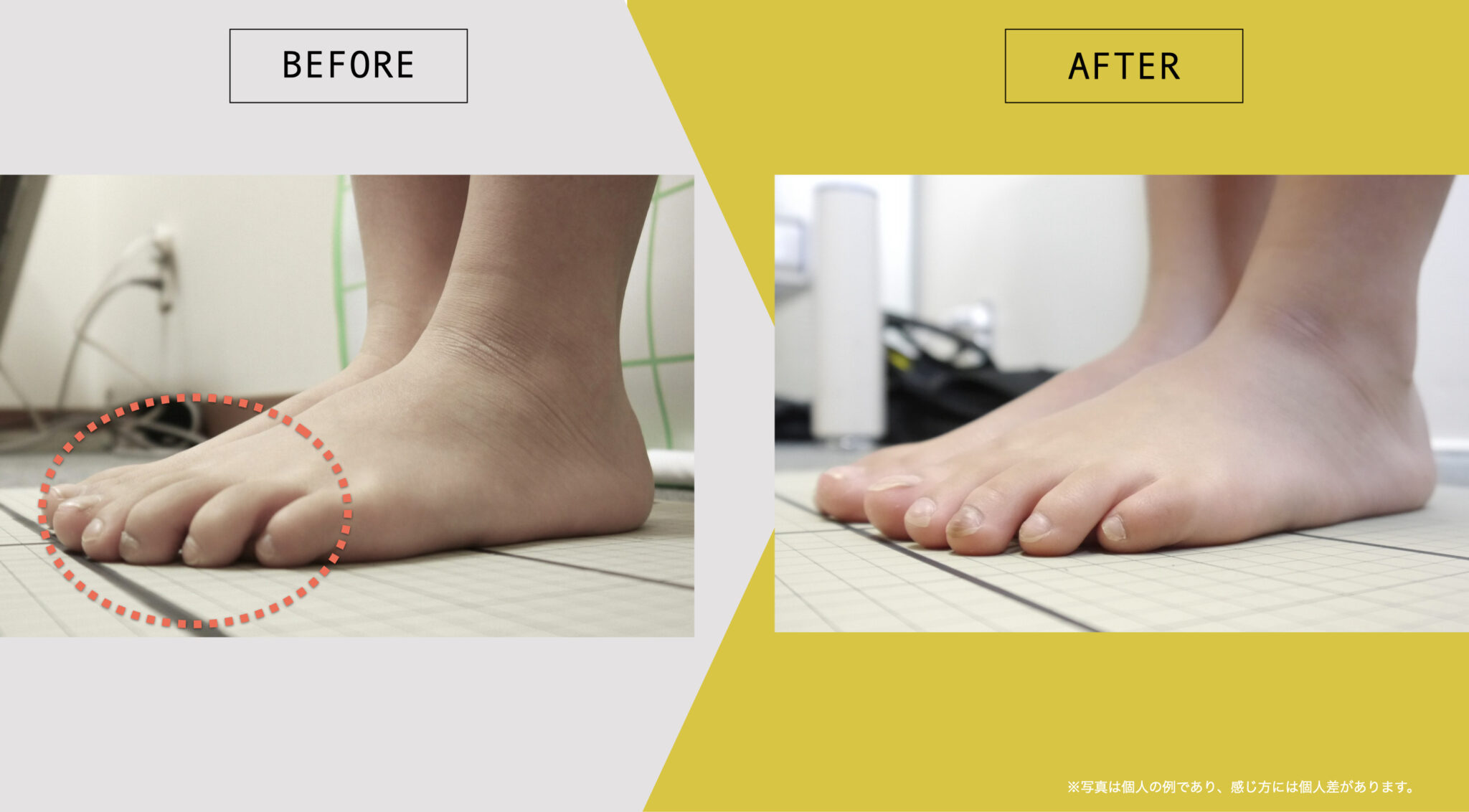

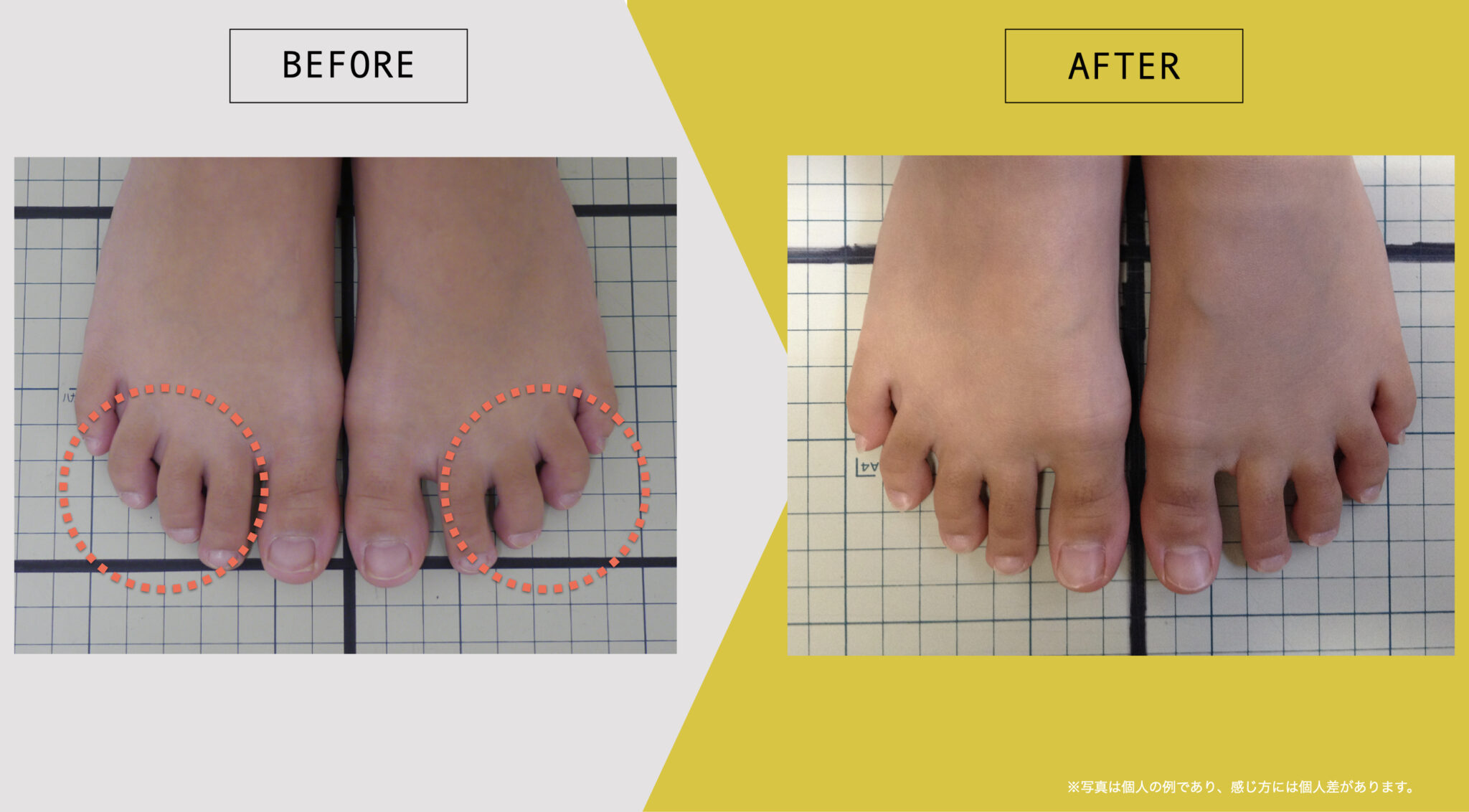

内反小趾に見られる足指の状態(例)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

(※掲載内容は特定の医療的効果や症状の改善を示すものではありません。)

内反小趾とは?──小指が内側に傾く「足の警告サイン」

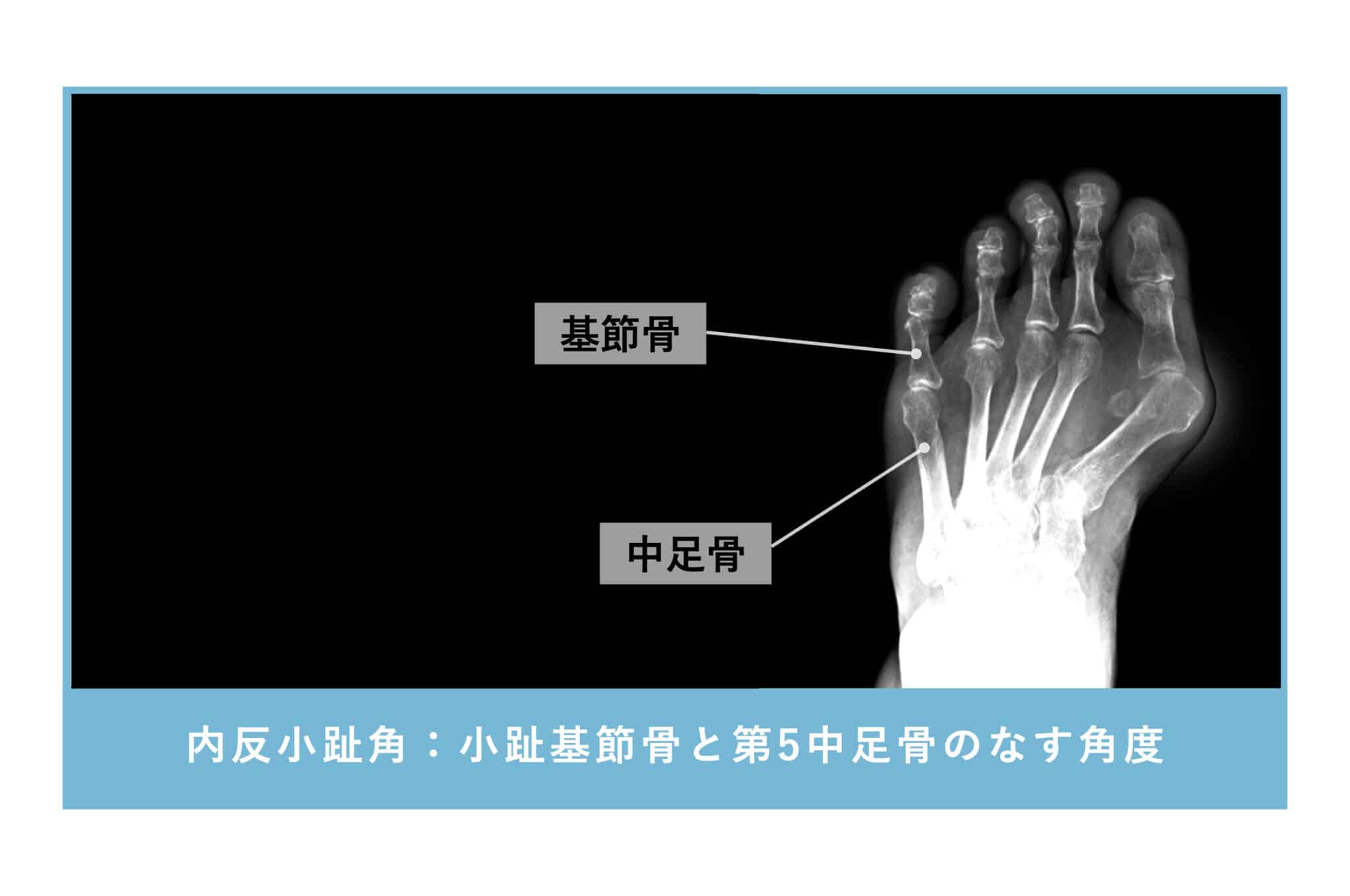

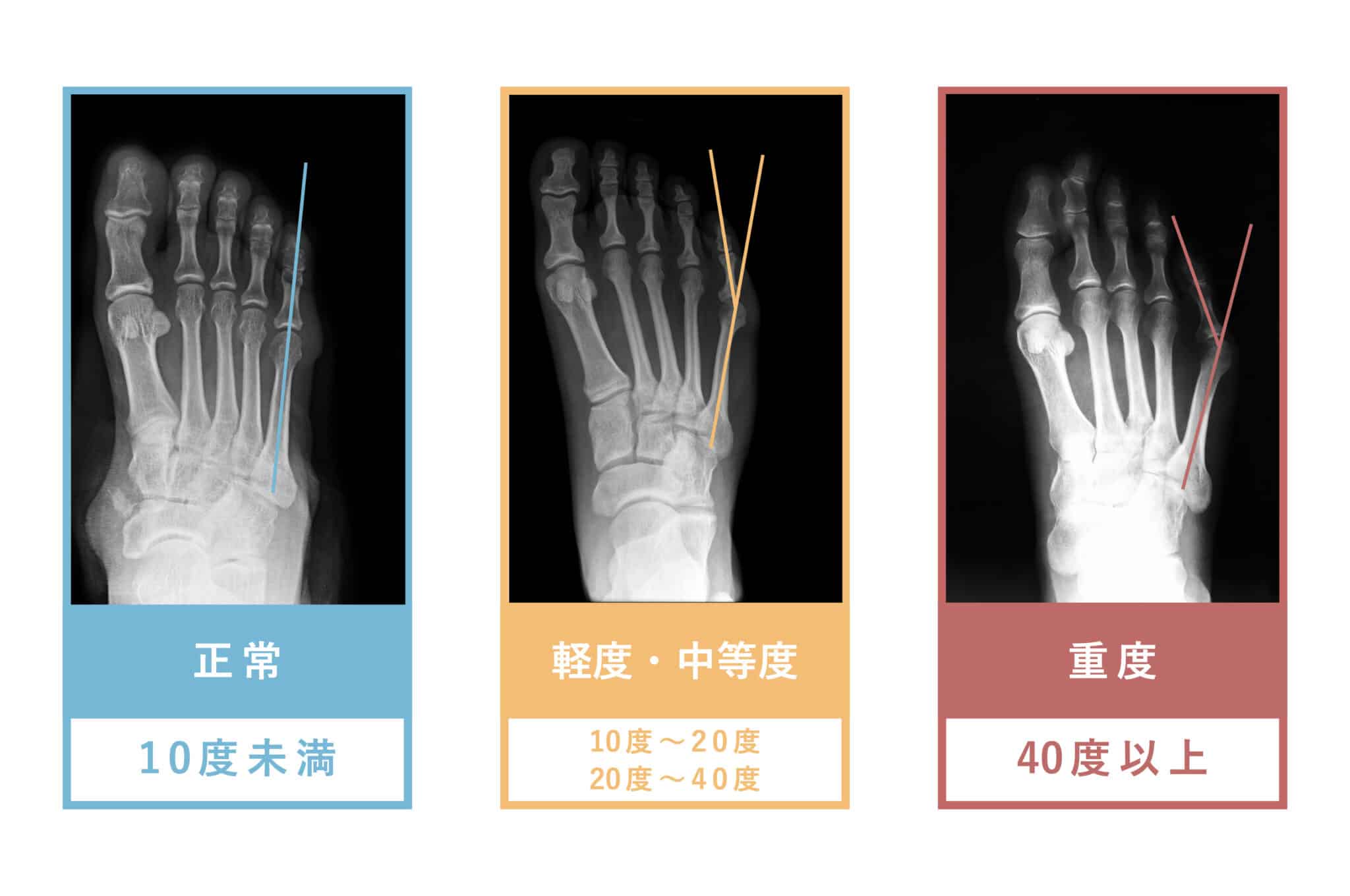

内反小趾とは、足の小指(第5趾)が親指側へ傾き、足の外側に骨や軟部組織の出っ張りが生じる状態です。

英語では「Tailor’s bunion(テーラーズバニオン)」とも呼ばれます。昔は“仕立て屋の病気”とも言われていました。仕立て職人が床に座り、小指の外側に体重をかけて作業していたことが由来です。

つまりこの変形は、「長時間にわたる不自然な圧力」の積み重ねで起こるのです。

YOSHIRO

YOSHIRO現代の内反小趾では、長時間の圧力に加えて、足の横アーチ(=開帳足)の崩れが背景にあります。足の横幅が広がると、第5中足骨が外側に張り出し、小指が内側へ押し込まれる。つまり、「骨が出た」のではなく、足のアーチ構造が潰れた結果として突出が生じるのです。

痛みは「骨」ではなく「機能不全」から始まる

多くの患者さんが「骨が出てきた」「小指の骨が変形した」とおっしゃいます。

しかし、実際には骨が“勝手に変形した”のではなく、足指の使い方・靴・靴下・歩行の癖などによって、

少しずつ「骨を引っ張る力の方向」がズレていった結果なのです。

私は臨床で、こうした小さなズレを「トルクの崩壊」と呼んでいます。

筋肉と腱が本来の滑走軌道を失い、骨を内側に引っ張り続けてしまう。

それが年月をかけて、いわゆる“出っ張り”という形で表に現れてくるのです。

YOSHIRO

YOSHIRO骨は“動かされる方向”に少しずつ再構築されるため、使い方が間違っていれば、正しい骨配列そのものが変わってしまうのです。

原因① 靴の中で足が「滑っている」

意外かもしれませんが、内反小趾の最大の原因は「靴の中で足が滑ること」です。

実際に足が滑る原因はさまざまですが、もっとも多いのは靴紐が緩いことです。ひも靴でも「甲が締まっていない」「踵が浮いている」などの状態では、足が靴の中で前後・左右にズレてしまいます。

また、以下のような履き物にも注意が必要です。

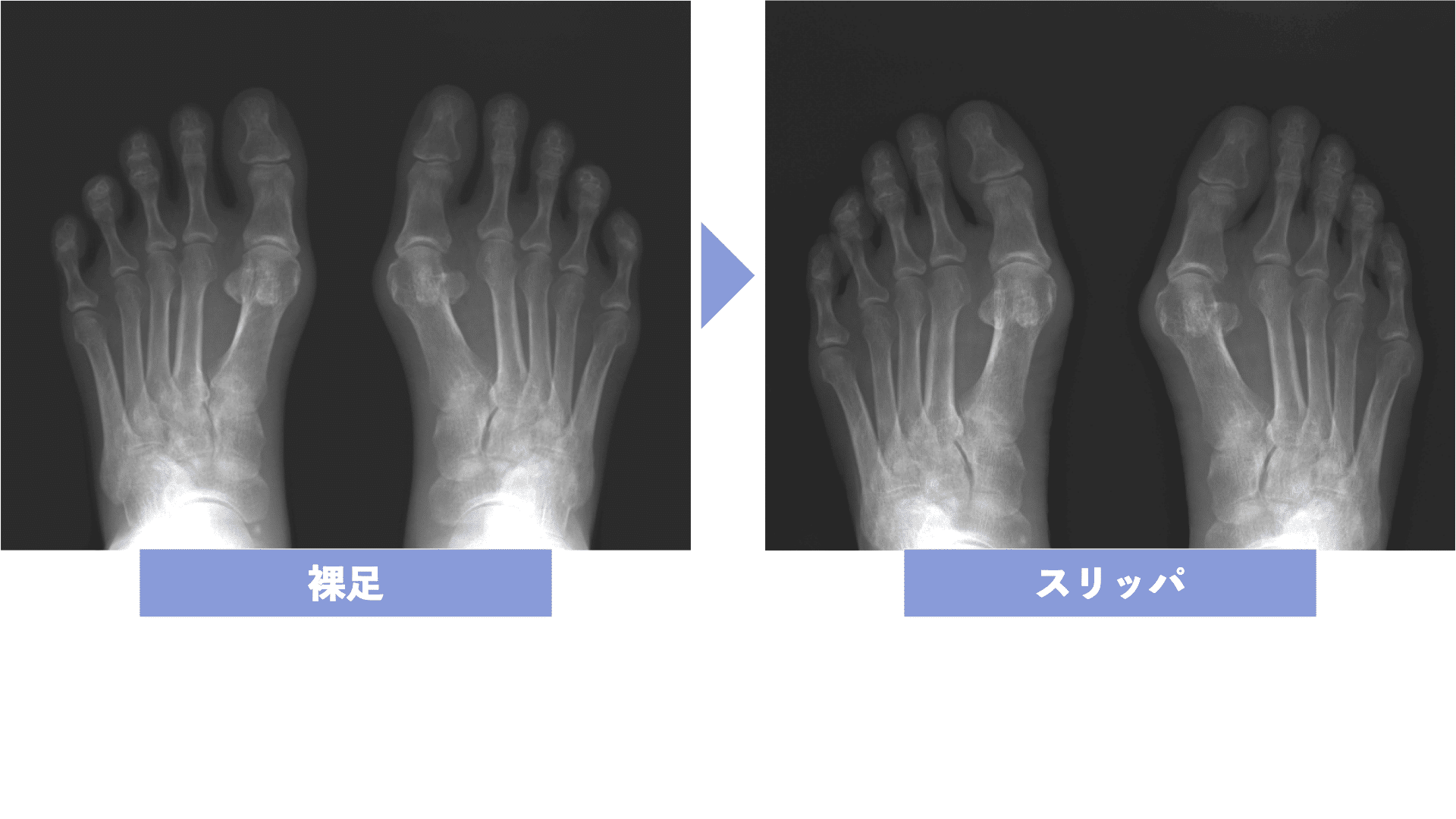

これらに共通するのは、足首や踵を固定できないため、常に足が前方へ滑ってしまうことです。

その結果、足指で無理に止めようとする「屈み指」や「浮き指」が進行し、筋肉バランスや骨配列に悪影響を与えるのです。

そうすると足趾の支持力が失われ、足裏全体で体重を受け止められなくなるため、筋力の低下と横アーチの崩壊が加速していきます。

結果として、第4〜5中足骨の間隔が広がり、小趾を内側に引き寄せるトルクが増大し、内反小趾の進行に繋がるのです。

YOSHIRO

YOSHIRO足が靴の中で滑ることで、横アーチ(中足骨アーチ)が次第に潰れ、開帳足になります。このとき、第4〜5中足骨の間隔(IM角)が広がるため、小趾を内側に引き寄せるトルクがさらに強くなり、時間をかけて内反小趾が進行していきます。

最新の臨床レビュー(DiDomenico L, Gatalyak N et al., Clin Podiatr Med Surg, 2013)では、内反小趾の多くに「第4–5中足骨間角(4–5 IMA)の拡大」=横アーチの広がり(開帳足的変化)がみられると報告されています。同時に、第5中足骨の外側偏位や側方湾曲といった構造的変化も高頻度に観察されており、靴内での滑りや外側荷重が続くことで、これらの骨配列異常が進行していくと考えられます。

(出典:DiDomenico L et al., Clin Podiatr Med Surg. 2013;30(3):397–422)

さらに、Shimobayashi M ら(2016)のX線形態学的研究では、bunionette変形を有する足で第5中足骨の外側弯曲(bowing)や外側偏位、そして前足部の横方向拡がり(splaying of the fifth metatarsal)が明確に観察されたと報告されています。つまり、内反小趾では単に小趾の位置がずれるのではなく、足の横アーチ全体が拡がる構造的変化(=開帳足的変化)が起きているのです。

ここで多くの方がつまずくのが、

「体操や歩き方を意識しても、靴の中の環境が変わっていない」

という点です。

足が靴の中で滑る状態が続けば、

足指は毎回リセットされ、

小指は無意識に踏ん張り続けることになります。

つまり、内反小趾にとって重要なのは

「何をするか」以前に、

「足が滑らない環境が保たれているかどうか」

です。

原因② 靴下・インソールの「摩擦力不足」

もう一つの盲点は、靴下やインソールの滑りやすさです。

足がわずかにでも靴内で動けば、筋肉はそのズレを毎回リセットしようと働きます。

結果、足指が“無意識に力みっぱなし”になり、筋肉バランスが崩れます。

靴下は「履いて終わり」ではなく、

足指が正しく働くための環境そのものだと考えてください。

原因③ 筋肉バランスの崩れ——「伸びる筋」と「縮む筋」

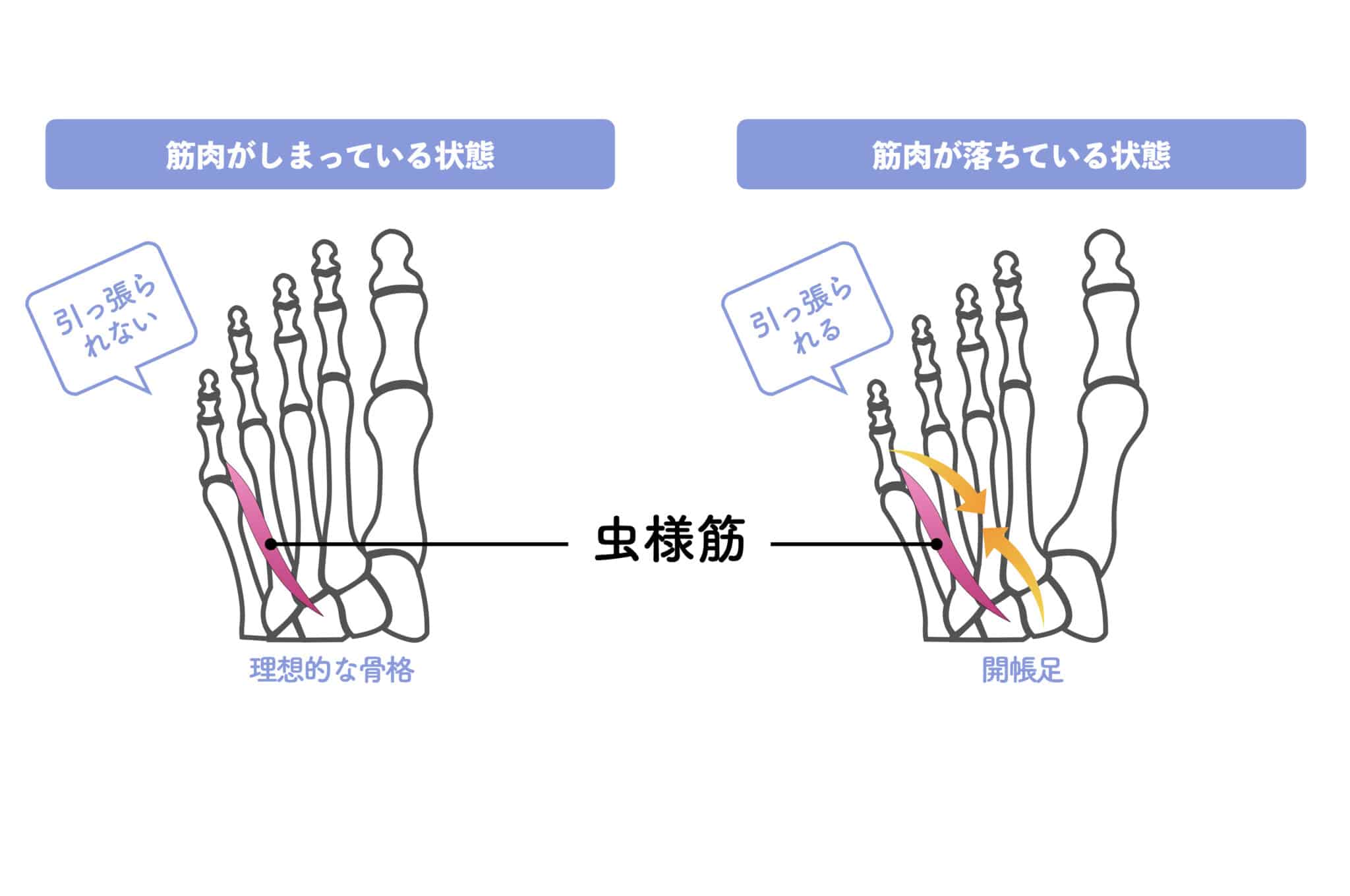

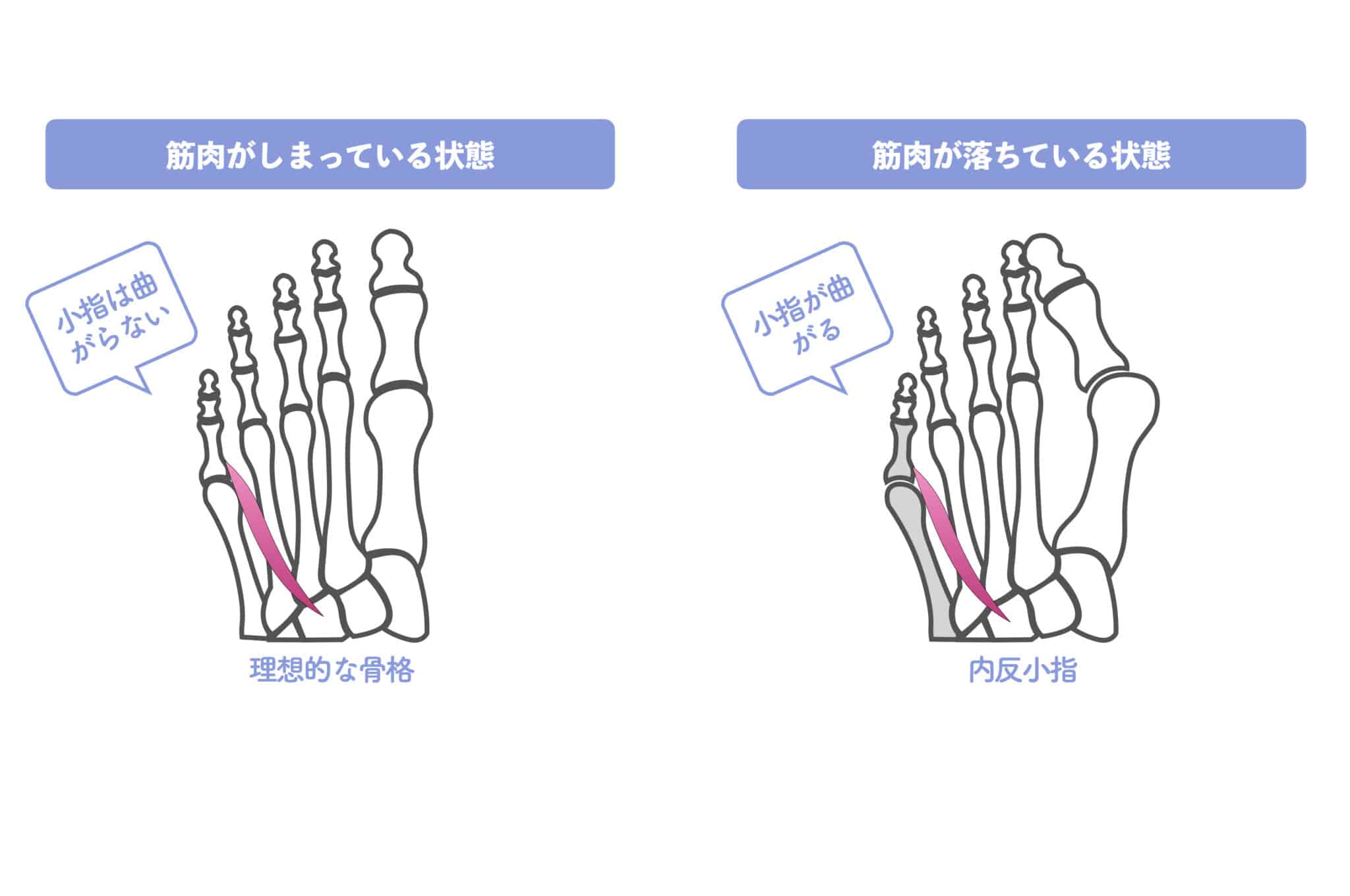

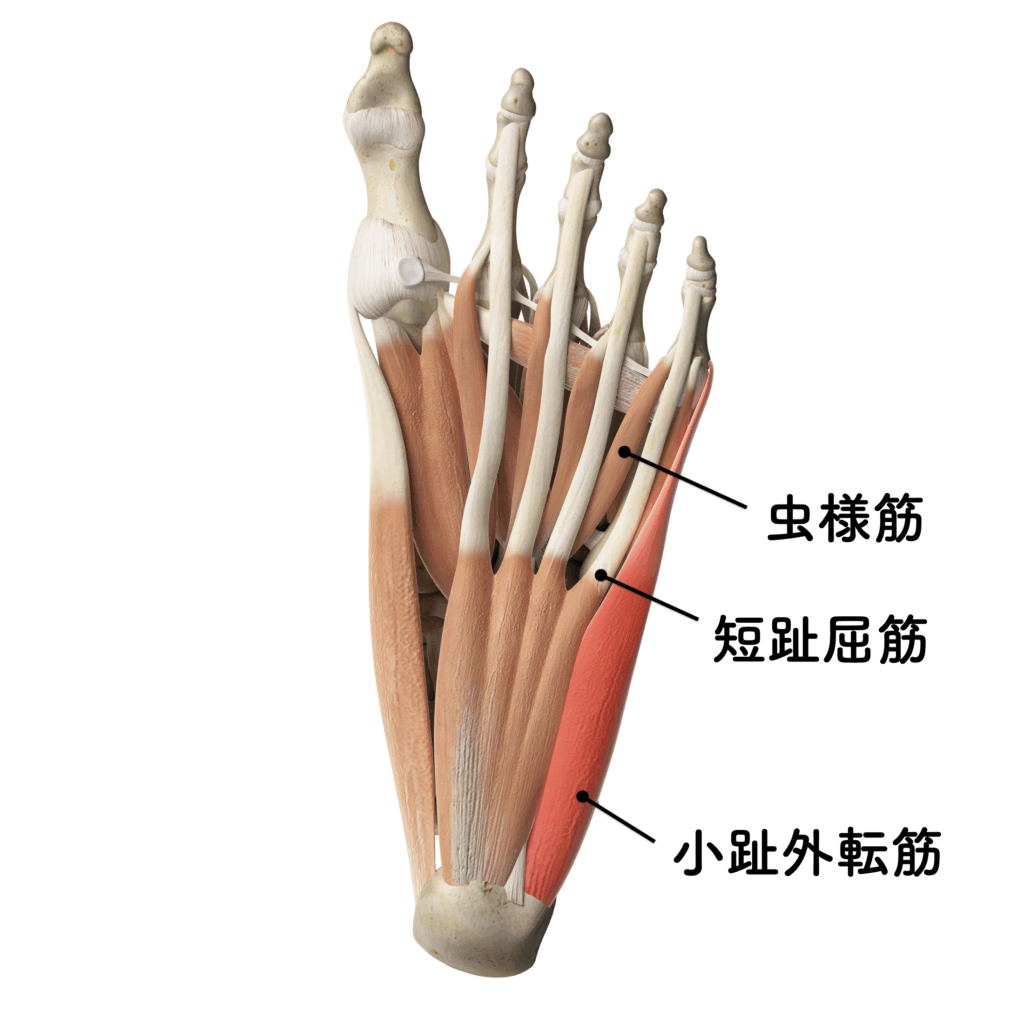

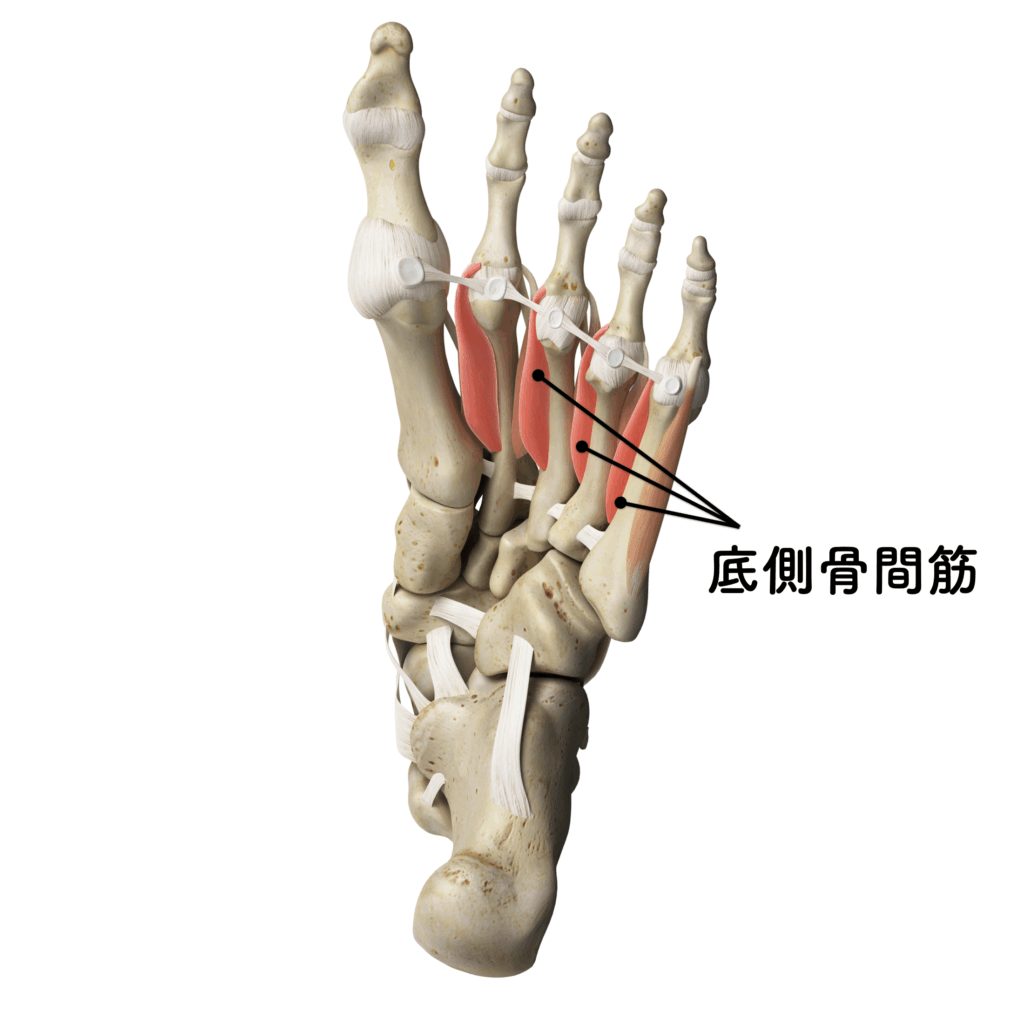

足の小指は、小趾外転筋・短小趾屈筋・虫様筋・骨間筋など、非常に繊細な筋バランスによって支えられています。これらの筋のうち一つでも弱化すれば、他の筋が代償的に過剰収縮し、結果として骨を引っ張る力の方向がズレていきます。

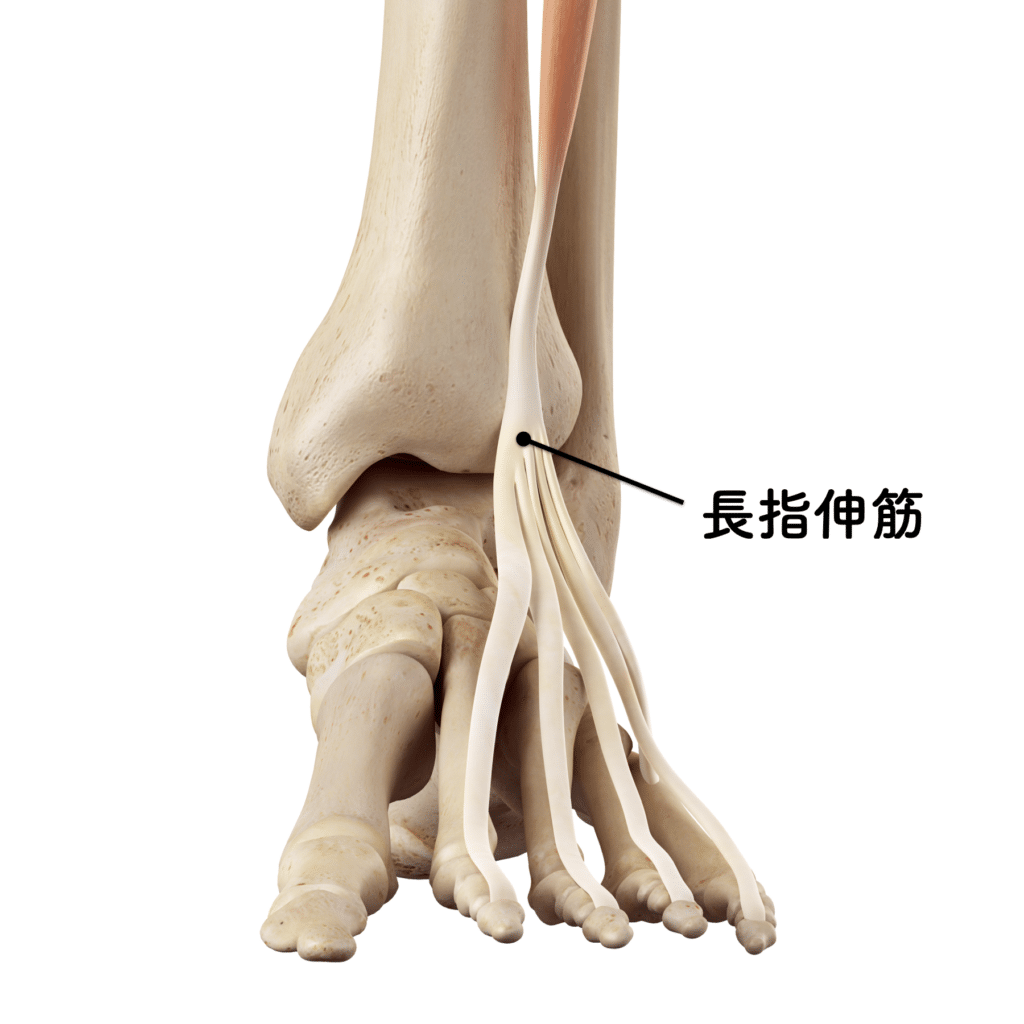

とくに現代人に多いのが、「足趾を伸ばす筋(=伸筋群)」の機能低下です。たとえば短趾伸筋や長趾伸筋の活動が低下すると、対抗する屈筋群(長趾屈筋・足底方形筋)が優位になり、筋力のアンバランスが生じます。さらに、このアンバランスが「滑走軌道の乱れ」として現れ、小趾のねじれや屈曲変形を招く温床となるのです。

私はこの状態を、「足の感覚が眠っている」と表現しています。

靴や靴下に守られた生活で、足指を“伸ばす・広げる”機会が激減し、感覚入力と出力(運動)のループが断たれているからです。

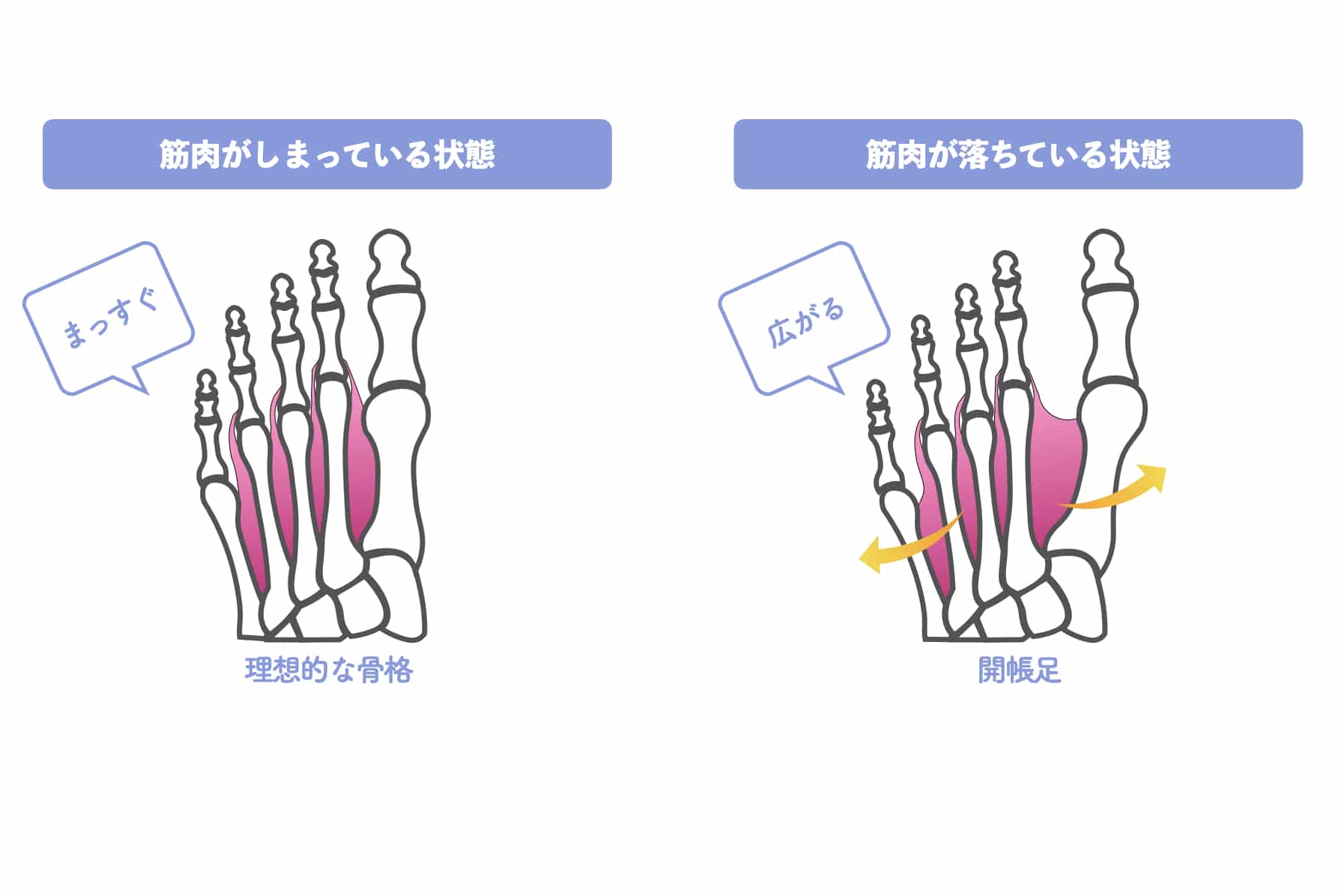

開帳足とは、単なる骨格の広がりではありません。

本来、足趾の動きを支える足底方形筋・虫様筋・骨間筋などの滑走ラインが乱れることで、筋肉が骨を正しく支えられなくなった結果として、アーチが崩れていくのです。

特に第4〜5中足骨の間隔(intermetatarsal angle)が拡がると、小趾を内側へ引き込むトルクが増し、外反母趾や内反小趾といった“対称的な趾変形”が時間をかけて進行していきます。

開帳足は、単なる骨格の広がりではなく、筋肉バランスの崩壊の結果です。足底方形筋や虫様筋の滑走軌道が乱れ、骨間筋が適切に働けなくなると、第4〜5中足骨の間隔が開き、外反母趾や内反小趾といった対称的な変形が起こります。

小指の異変、見逃していませんか?──内反小趾セルフチェック

「最近、小指の外側に違和感がある」「靴が当たって痛い気がする」

そんな小さな変化が、実は内反小趾のはじまりかもしれません。

内反小趾は初期にはほとんど痛みがなく、自覚しづらいため、

「何となく気になるけど放置していた」という方がとても多いのです。

まずは以下のセルフチェックで、あなたの足に“見えないサイン”が出ていないか確認してみましょう。

内反小趾の5つのチェック項目

- 小指の爪が外を向いている

- 靴を履くと小指の外側が痛い

- 小指の付け根に硬いタコがある

- 素足で立つと小指が浮いている

- 足幅が広くなり、靴が合わなくなった

上記5項目のうち3つ以上に当てはまる方は、すでに内反小趾が進行している可能性があります。

特に「タコ・爪の向き・浮き指」の3つは、構造的な変形や筋力低下が始まっている“体からのサイン”です。

あなたの足指、きちんと使えていますか?──パー・グー・チョキ機能チェック

足指の変形は、筋力の低下や神経–筋の不均衡が背景にあります。

以下の動きができるかどうかを試してみてください。

足指のパーをして、薬指と小指の間に手の小指がスッと通るか。真横に一直線に並び、その状態を30秒以上キープできればOKです。

手の指のようにコブシができるくらいグーができますか?小指の部分も第3関節からしっかりと曲げることができれば合格です。

親指と人差し指を強く弾くことができますか?「パチン」と音がするくらいでき、それが30秒以上できれば合格です。

⚠ パー・グー・チョキができなければ要注意!

このチェックがうまくできなかった場合、足指が「滑る靴環境」や「筋力の偏り」によって足趾機能不全を起こしている可能性があります。

特に以下のような履き物を日常的に使っている方は注意が必要です:

- スリッパ、サンダル、草履・下駄

- 長靴、クロックス、ローファー・パンプス

- 靴ひもがゆるいスニーカー

これらは共通して足首や踵を固定できないため、足が靴の中で滑りやすいのです。

その結果、足指が無意識に踏ん張り続け、屈み指・浮き指・内反小趾へとつながっていきます。

今こそ「足指のサイン」に気づくときです

内反小趾は、骨の問題ではなく、筋肉・腱・滑走軌道の機能不全から始まります。

正しく使えていない足指の動きこそが、あなたの体の歪みの「入口」かもしれません。

気になる症状が1つでもある方は、今すぐに足指環境を見直しましょう。

「まだ痛みがないから大丈夫」と思っているうちに、変形はじわじわと進行していきます。

自覚症状がないうちに適切なケアを行うことで、進行を食い止めることが可能です。

※このチェック項目は、過去に公開した「内反小趾セルフチェックシート」および「セルフ評価ガイド」をもとに、湯浅慶朗による問診・臨床現場の経験に基づき、より実用的な形に再構成したものです。

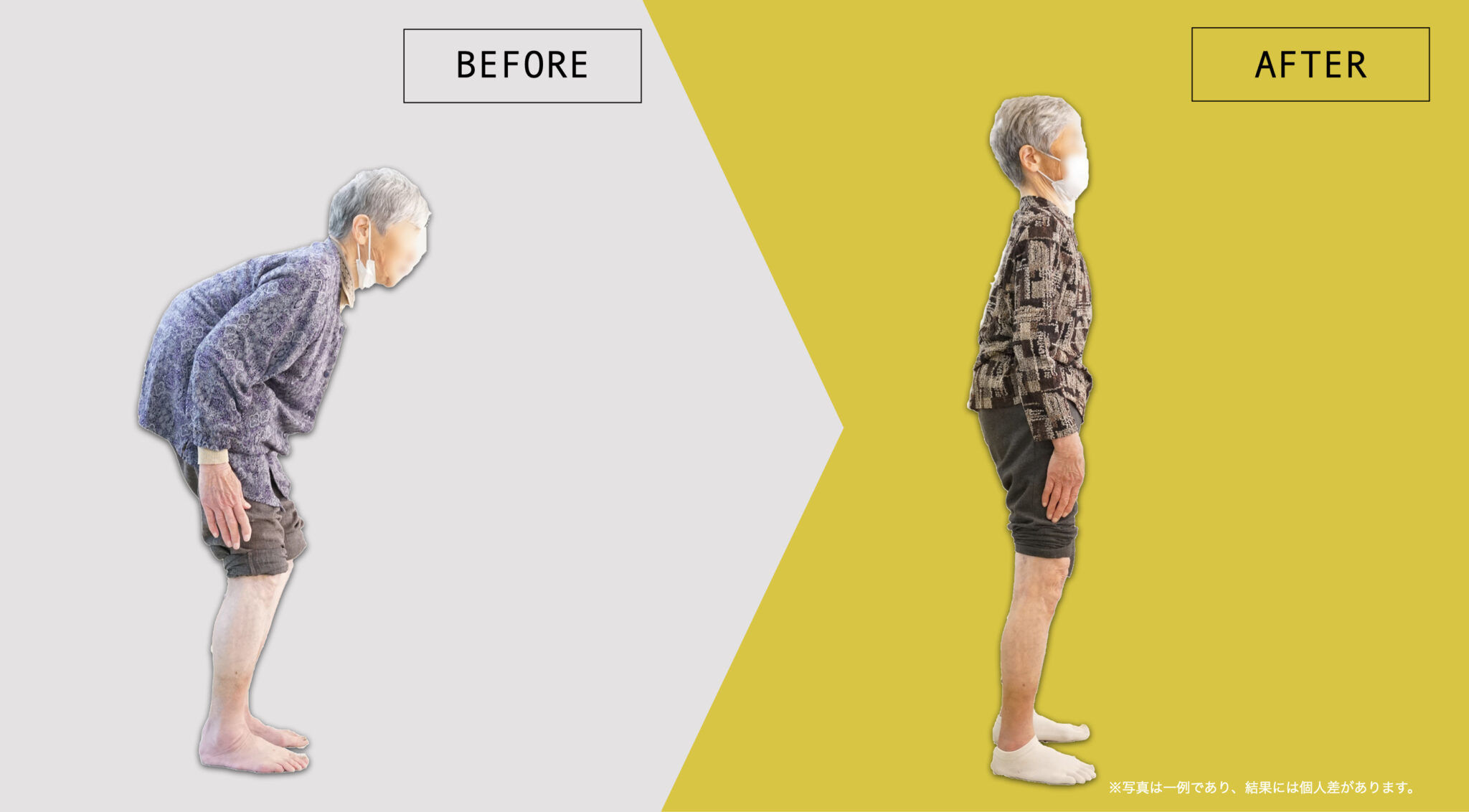

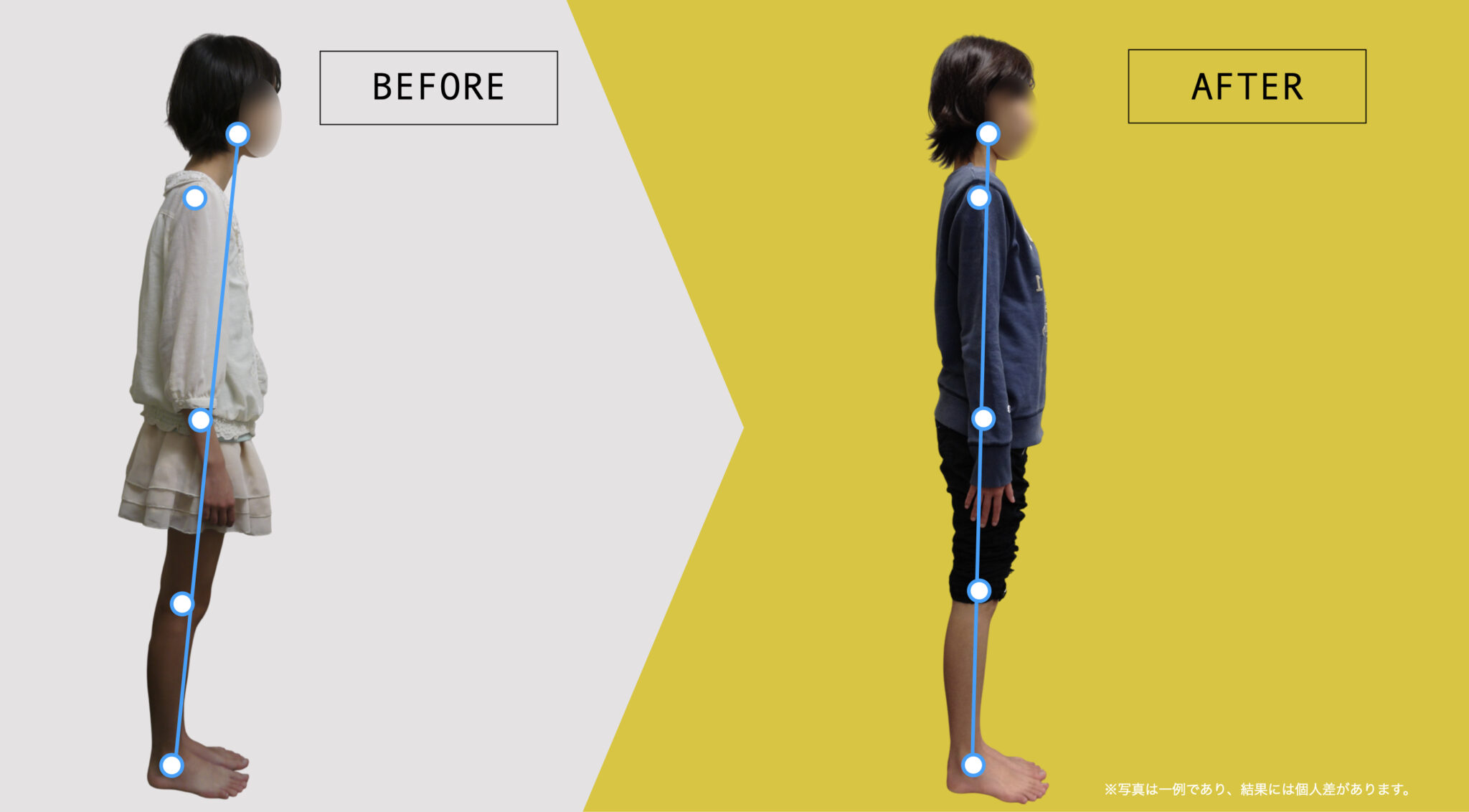

内反小趾を放置するとどうなる?──「足元のゆがみ」が2つの経路で全身に波及する

ここで一度、「なぜ足の末端のわずかな変形が、全身にまで影響するのか」を整理しておきます。

私はこの構造を Hand-Standing理論 と呼んでいます。

手で逆立ちをするとき、指先が滑っていたら身体は支えられません。

どれだけ腕や体幹が強くても、支点が機能していなければ全体は崩れます。

足も同じです。

小指(第5趾)は、足の外側で身体を支える“末端の支点”です。

この支点が機能しなくなると、重心は外へ逃げ、膝・骨盤・脊柱へと歪みが連鎖していきます。

内反小趾は、単なる小指の変形ではなく、

「支点の喪失が全身へ波及していく最初のサイン」なのです。

「小指が少し内側に曲がっているだけ」と思って放置していませんか?

内反小趾は、単なる小趾の変形ではありません。

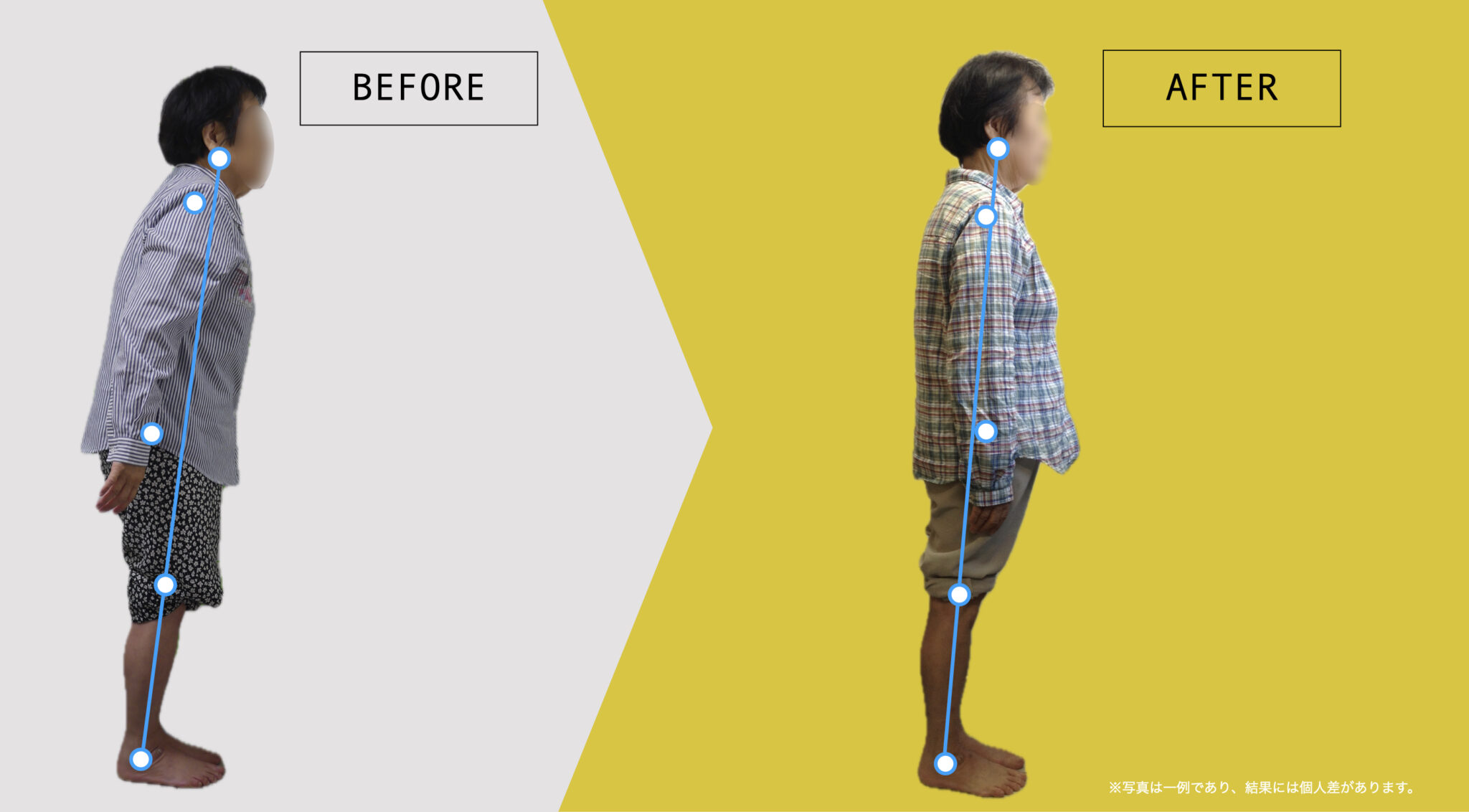

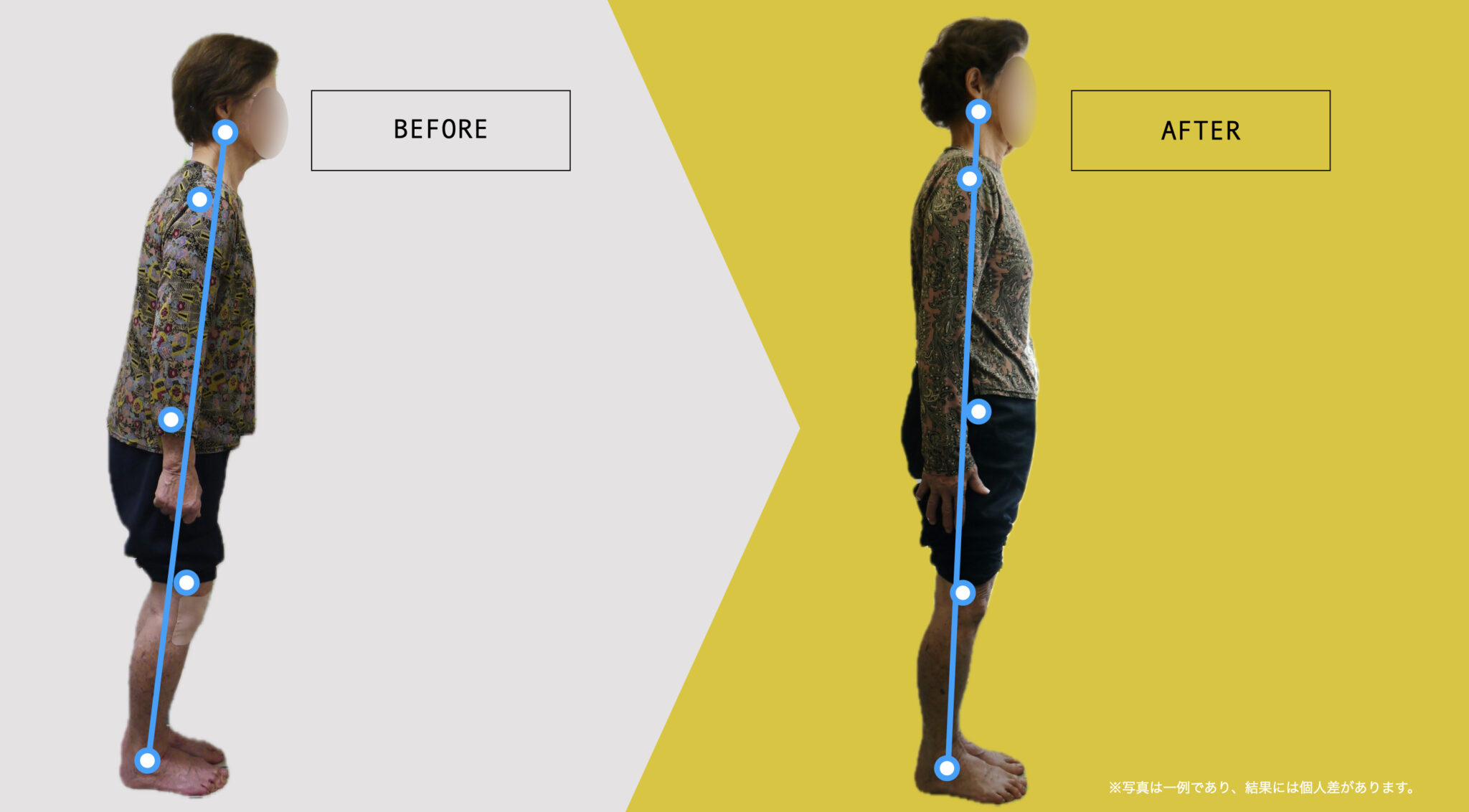

そのわずかな傾きが、正面からも横からも、姿勢バランスを大きく崩していく“ねじれの起点”になります。

私はこれを「ねじれの2連鎖」と呼んでいます。

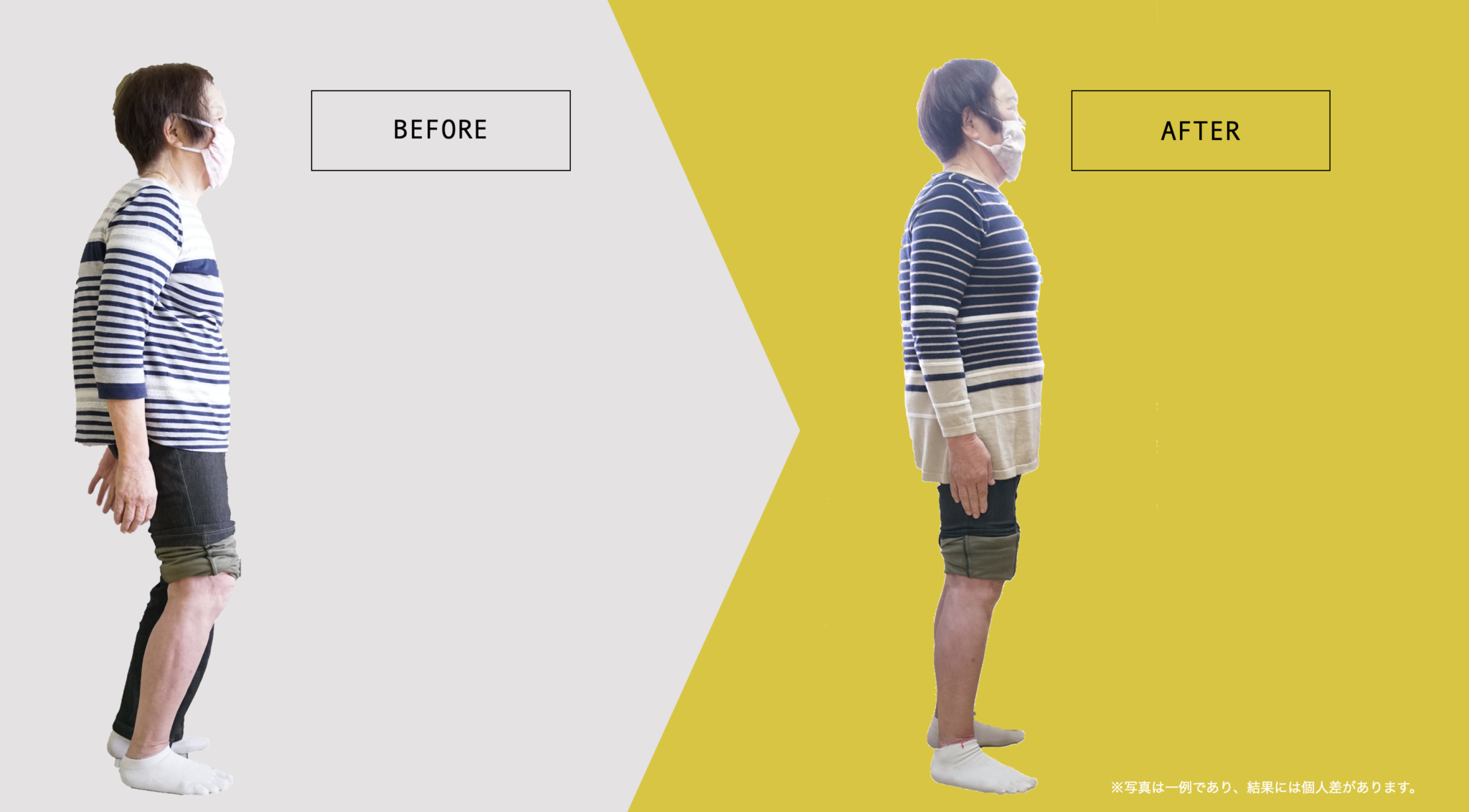

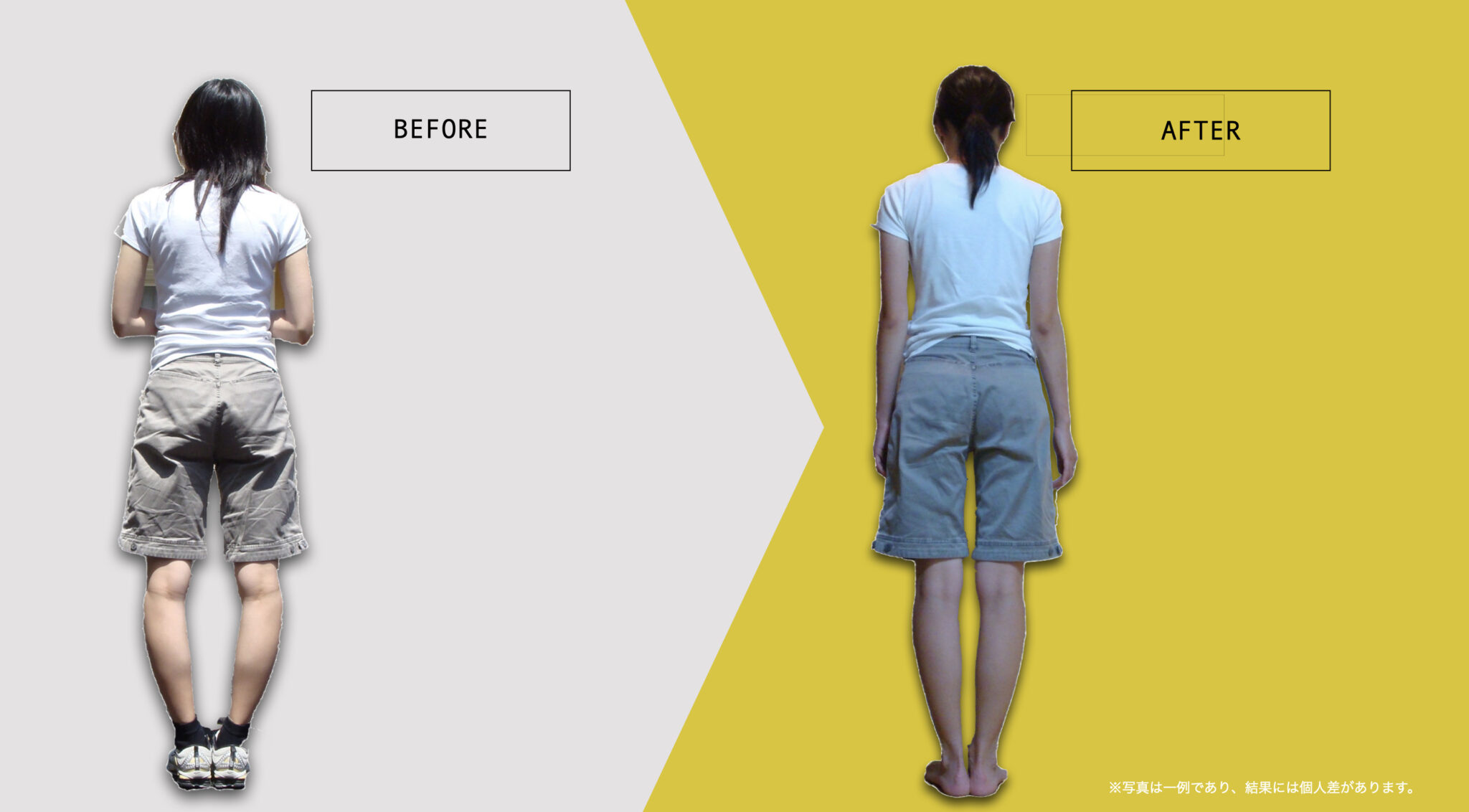

正面からのゆがみ:①姿勢アライメントの横ズレ

💡 解説

足の外側(小趾)が機能しなくなると、重心が“外側”へ偏っていきます(回外足)。

この偏重は膝の外反トルクを増加させ、O脚(内反膝)を加速させます。

O脚によって膝関節の外側にストレスが集中し、軟骨摩耗や半月板損傷、靭帯の断裂リスクも高まります。

さらにO脚は、左右の脚長差や骨盤のねじれ、脊柱の側弯、肩の高さの不均等へと“連鎖的に”姿勢をゆがめていきます。

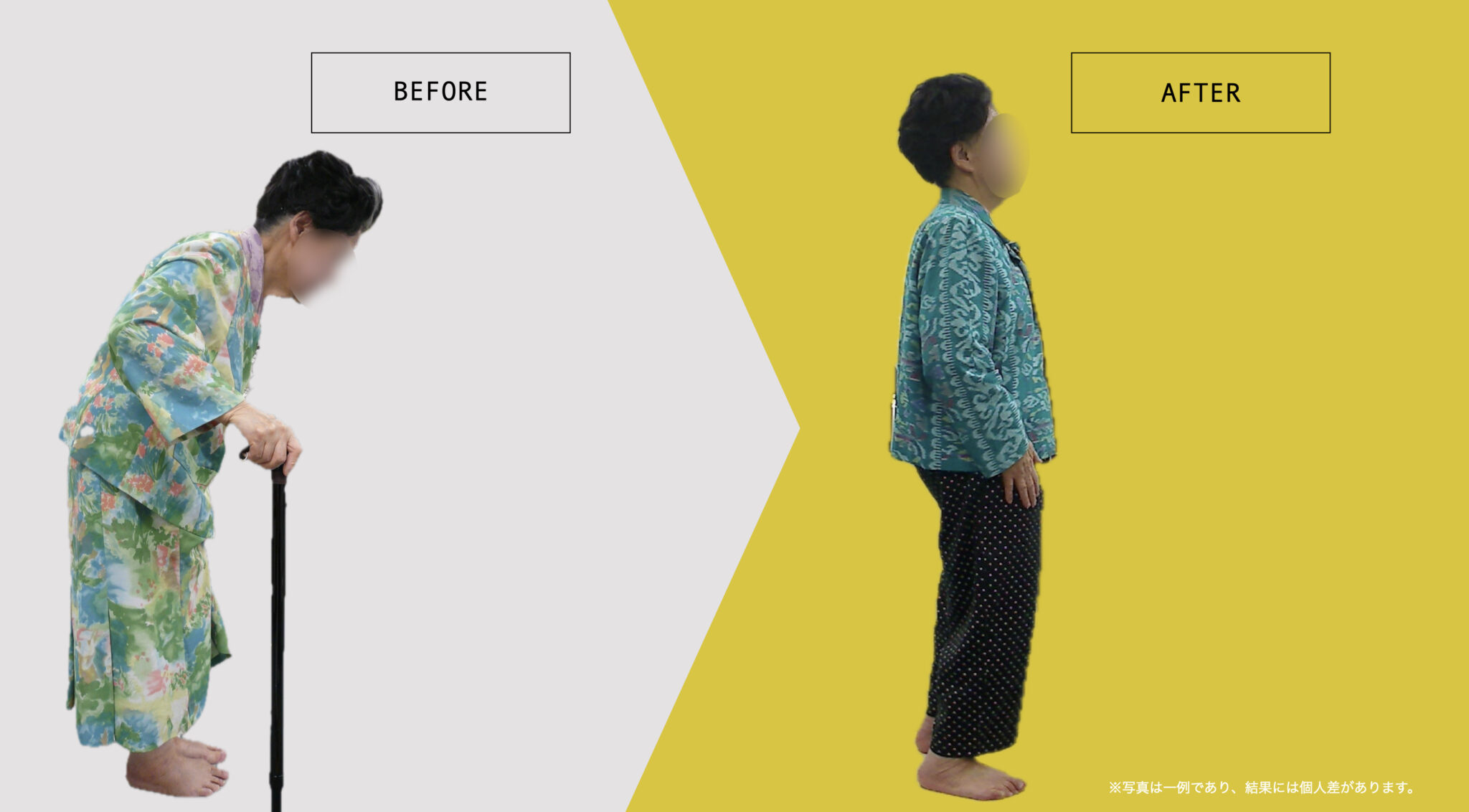

横からのゆがみ:②姿勢の前後バランス崩壊

💡 解説

O脚や外股は、骨盤の安定性を損ない、骨盤前傾や仙腸関節の機能障害を招きます。

これがいわゆる“反り腰”や“スウェイバック姿勢”の原因です。

体幹が後方にずれると、バランスを取るために首(頸椎)が前方へスライドして「ストレートネック」になります。

この首の前方偏位(=前方頭位)は、舌根沈下・口呼吸・顎関節への過剰負荷・睡眠時無呼吸症候群に直結します。

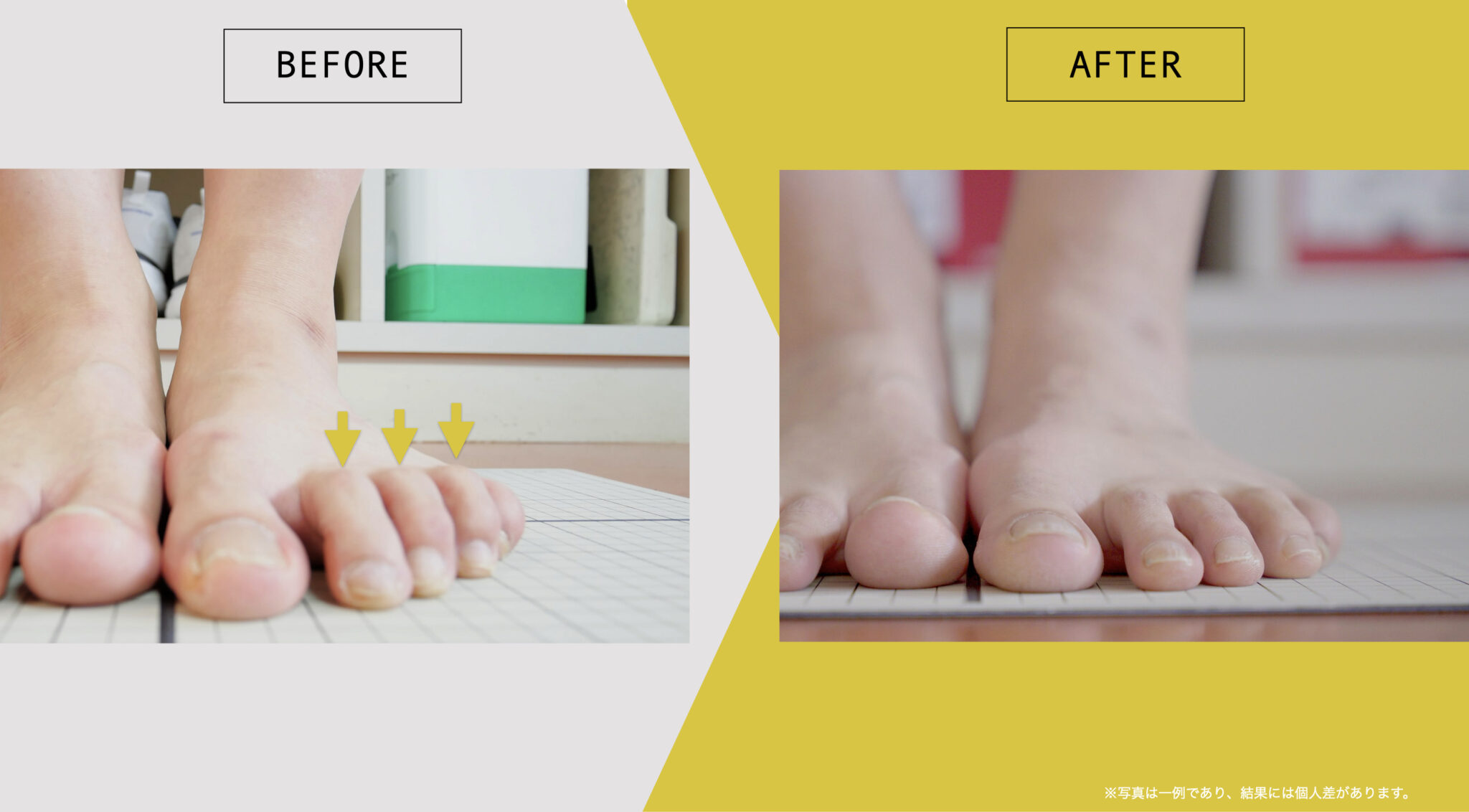

内反小趾に悩む方の事例(個人の感想)

40代女性・立ち仕事

※これは個人の経過の一例であり、すべての方に同様の変化が起きるわけではありません。

小趾外側の違和感と胼胝に悩み、来所時は外側に体重が乗りやすい歩き方でした。

これまでにも体操を試された経験はありましたが、靴の中で足が滑りやすく、足指が無意識に踏ん張ってしまう状態が続いていました。

靴下や靴の環境を見直し、足が滑りにくい状態を保ったうえで「ひろのば体操」を1日2回取り入れていただいたところ、

「足が軽く感じる日が増えてきた」

「靴の中で足指が丸まりにくくなった気がする」

と話されるようになりました。

体操そのものよりも、

日常の中で

足指を“使い続けられる環境”が整った

ことで、動きへの意識が保ちやすくなったケースと考えられます。

60代男性・ゴルファー

※これは個人の経過の一例であり、すべての方に同様の変化が起きるわけではありません。

長年、外側の圧迫感とシューズの擦れに悩まされていた方です。

これまで歩き方や体操を意識しても、

プレー中は足が靴の中でズレやすく、

小指側で踏ん張る癖が抜けにくい状態でした。

足が滑りにくい環境を整えたうえで、

日常的に「足指を意識する練習」を取り入れていただいたところ、

「スイング時のバランスが取りやすくなった」

「歩くときに足がブレにくい気がする」

といった感想をいただきました。

動作そのものよりも、

足元の環境が安定したことで、

意識した動きがプレー中にも保ちやすくなった例です。

手術は“最終の選択肢”である理由(一般的な考え方)

重度の変形や強い痛みが続く場合、医療現場では手術が選択肢になることがあります。

ただ私は、

「足指の使い方が変わらないまま骨だけを整えても、動作の癖が残りやすい」

という考えを大切にしています。

術後のリハビリでは、足指を動かしやすい環境を整えることが推奨されるケースもあり、

日常的なケア(ストレッチや靴下の見直しなど)を続けることで、再発を避けるための環境づくりにつながると考えています。

ここまで読んで、

「自分は今どの段階なのか」

「何から変えるべきか」

を整理したい方は、判断ハブに戻ってください。

▶【医療監修】内反小趾はどうすればいい?──迷った人のための判断ガイド

まとめ:小指は、あなたの姿勢と歩き方の“状態”を映し出すサイン

内反小趾は、単に「小指の骨が出ている」という問題ではありません。

これまで見てきたように、

靴の中で足が滑る環境

足指がうまく使われない状態

が続くことで、

小指には少しずつ負担が蓄積していきます。

つまり、小指の形や違和感は、

体の使い方や足元の環境が映し出された“結果”

に近いものです。

足指を動かすこと自体は大切ですが、

それが日常の中で保たれなければ、

動きの意識はすぐに元に戻ってしまいます。

だからこそ、

「何をするか」だけでなく、

「どんな足元の環境で過ごしているか」

という視点が欠かせません。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)