【医療監修】夜中に足の指がつるのはなぜ?原因・治らない理由と足指に起きている変化

はじめに:夜中や日中に足の指が「つる」あなたへ

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「寝ているときに足の指がつる」

「運転していたら足の指がつりそうになる」

こんな経験はありませんか?

多くの人が

「冷え」

「ミネラル不足」

を原因と考えがちですが、

実はそれだけではありません。

足の指がつる人

の多くに共通するのが、

・足指の変形

・足指への圧力不足

です。

なかでも見逃されやすいのが

浮き指。

これは、

足の指が地面から浮いてしまい、

正しく使えていない状態

を指します。

この記事では、

・浮き指

・外反母趾

・内反小趾

・寝指

・屈み指

が

“つりやすさ”

と

どのように関連しているのか、

そのメカニズムをわかりやすく解説し、

自宅でできる対策もご紹介します。

実は、足の指がつる人の多くは、

「日中だけでなく、寝ている間にも足指の圧が失われている」

という共通点があります。

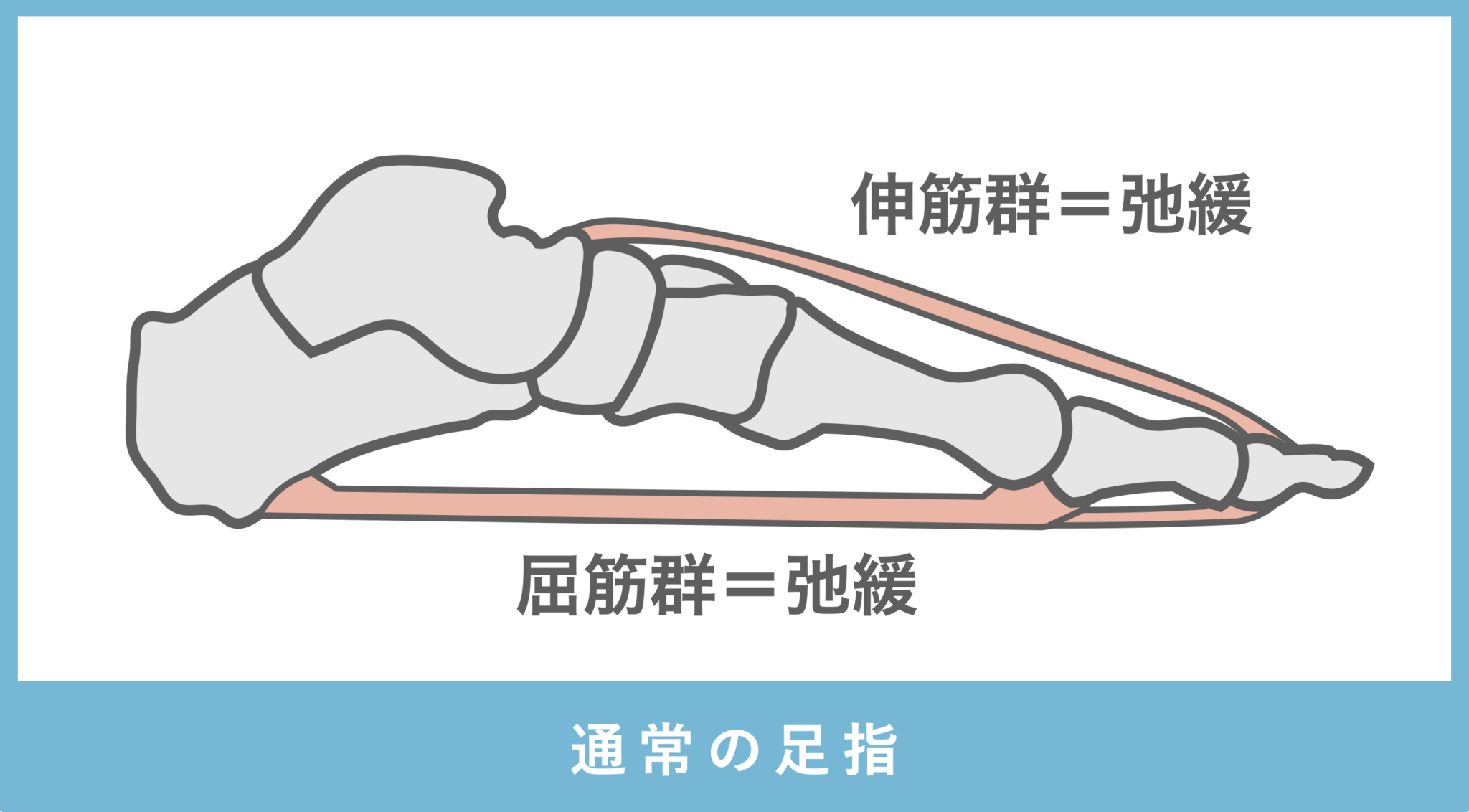

足の指がつる本当の原因:「浮き指」がもたらす筋肉の硬直

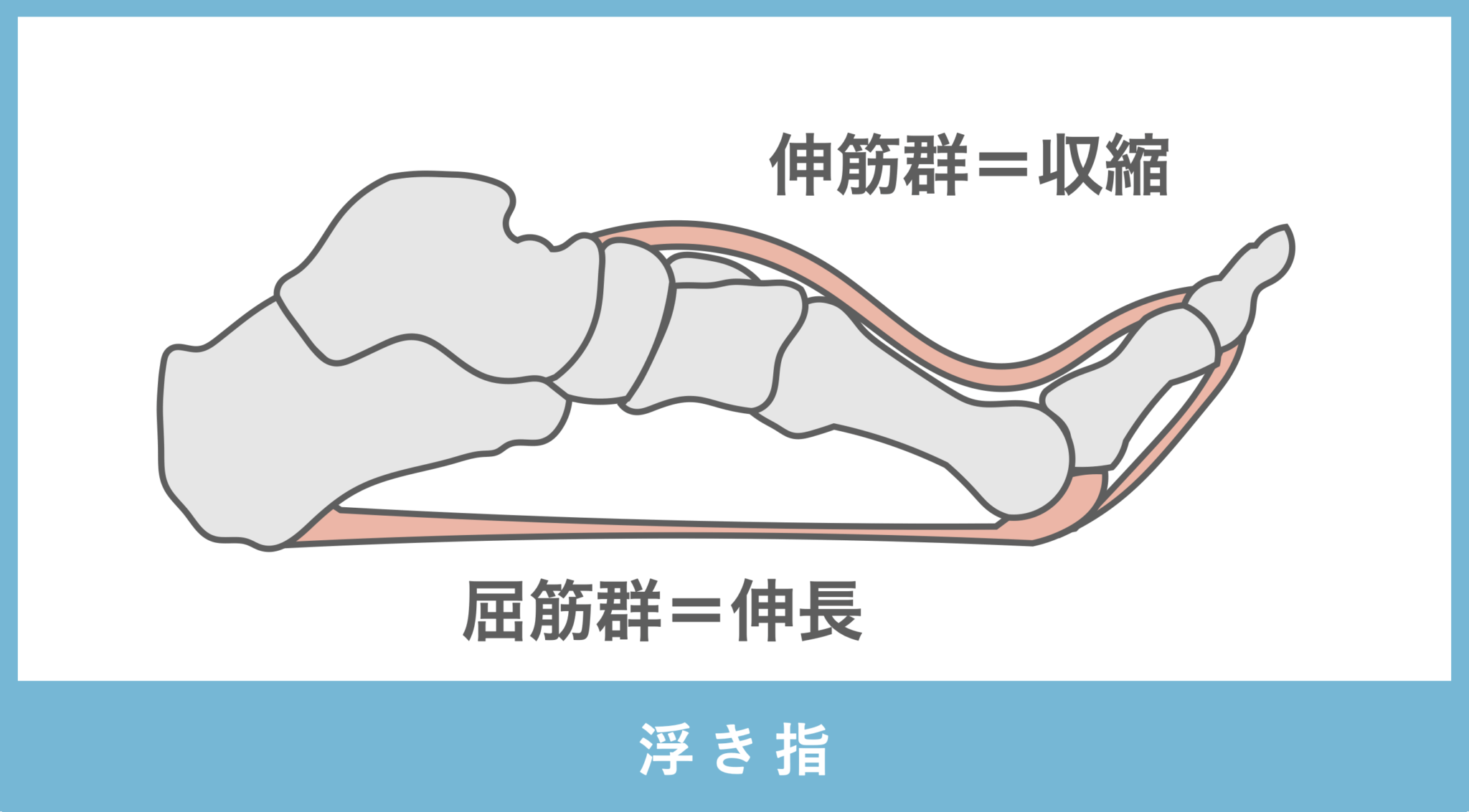

足の指がつる原因の一つは、

「浮き指(toe floating)」

によって

足背の筋肉である

が日常的に収縮したままになり、

“弛緩できない”状態に陥る

からです。

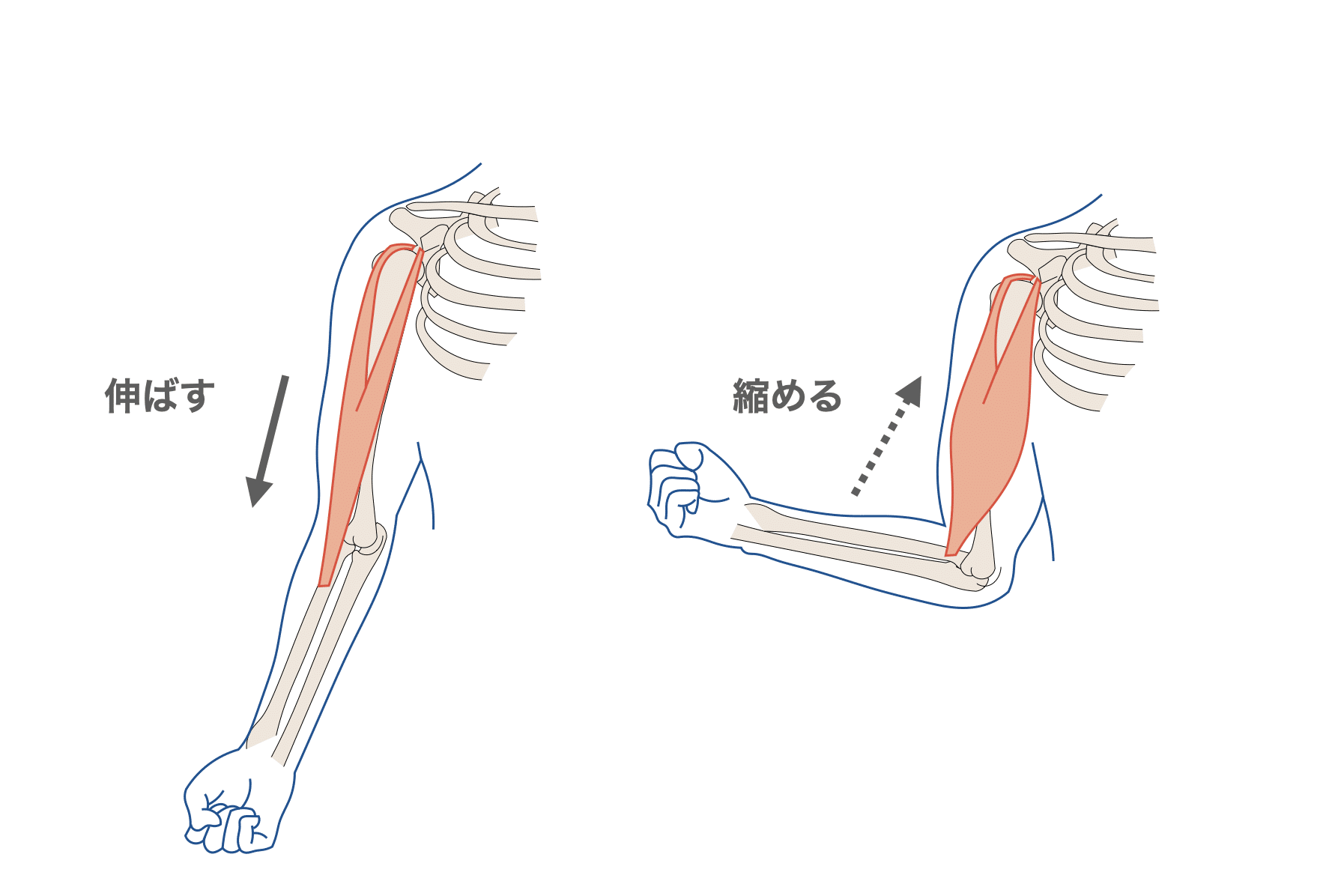

筋肉は「収縮と弛緩のサイクル」で柔らかさを保つ

本来、

筋肉は

歩行などの日常動作を通じて

収縮(縮める) → 弛緩(伸ばす)

のサイクルを繰り返し、

しなやかで柔軟な状態を保ちます。

足指の筋肉(特に足背にある伸筋群)

も例外ではありません。

歩行時に行われる

足指の底屈(蹴り出し)と背屈(接地)

の動作により、

これらの筋肉が動き、

柔軟性が維持されます。

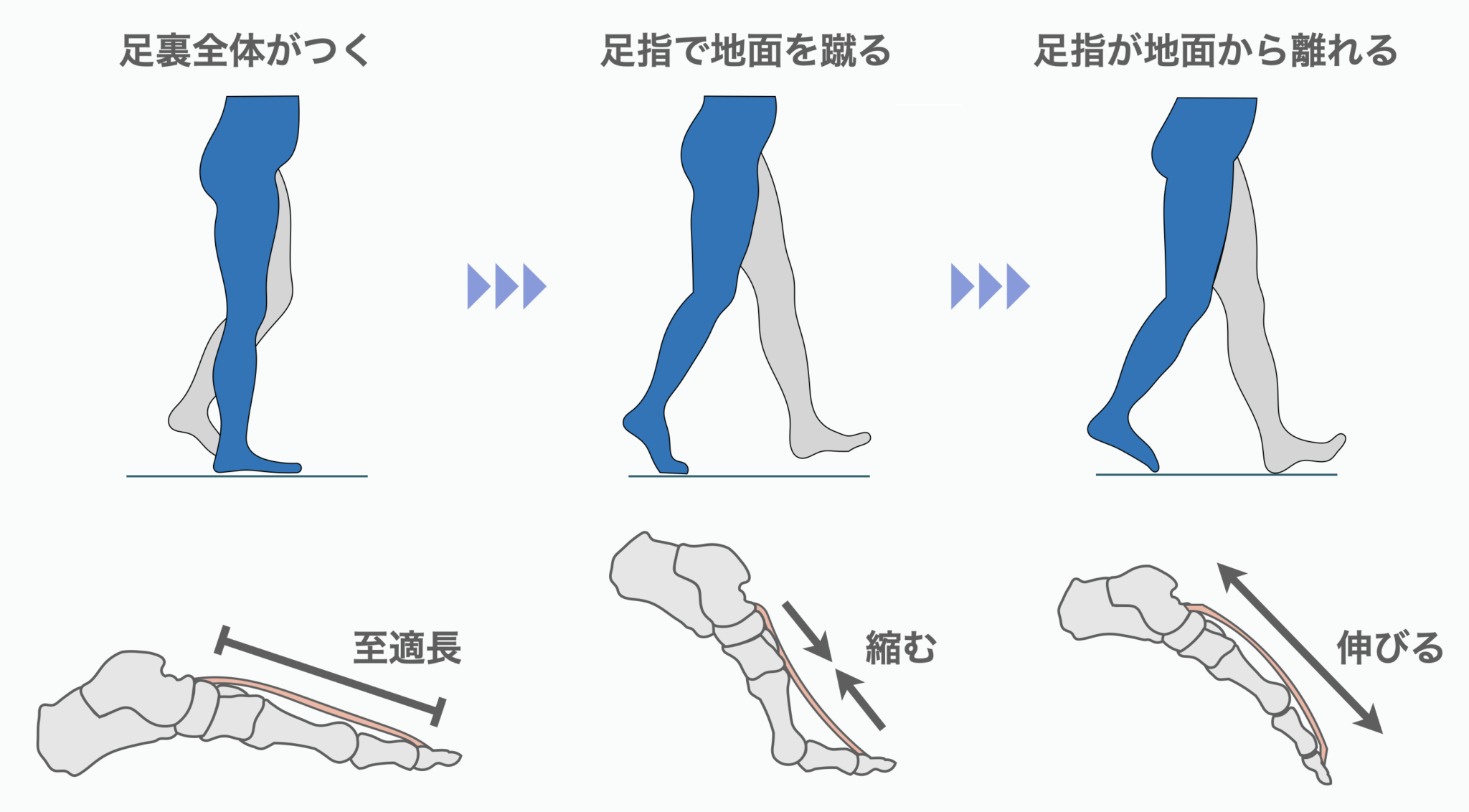

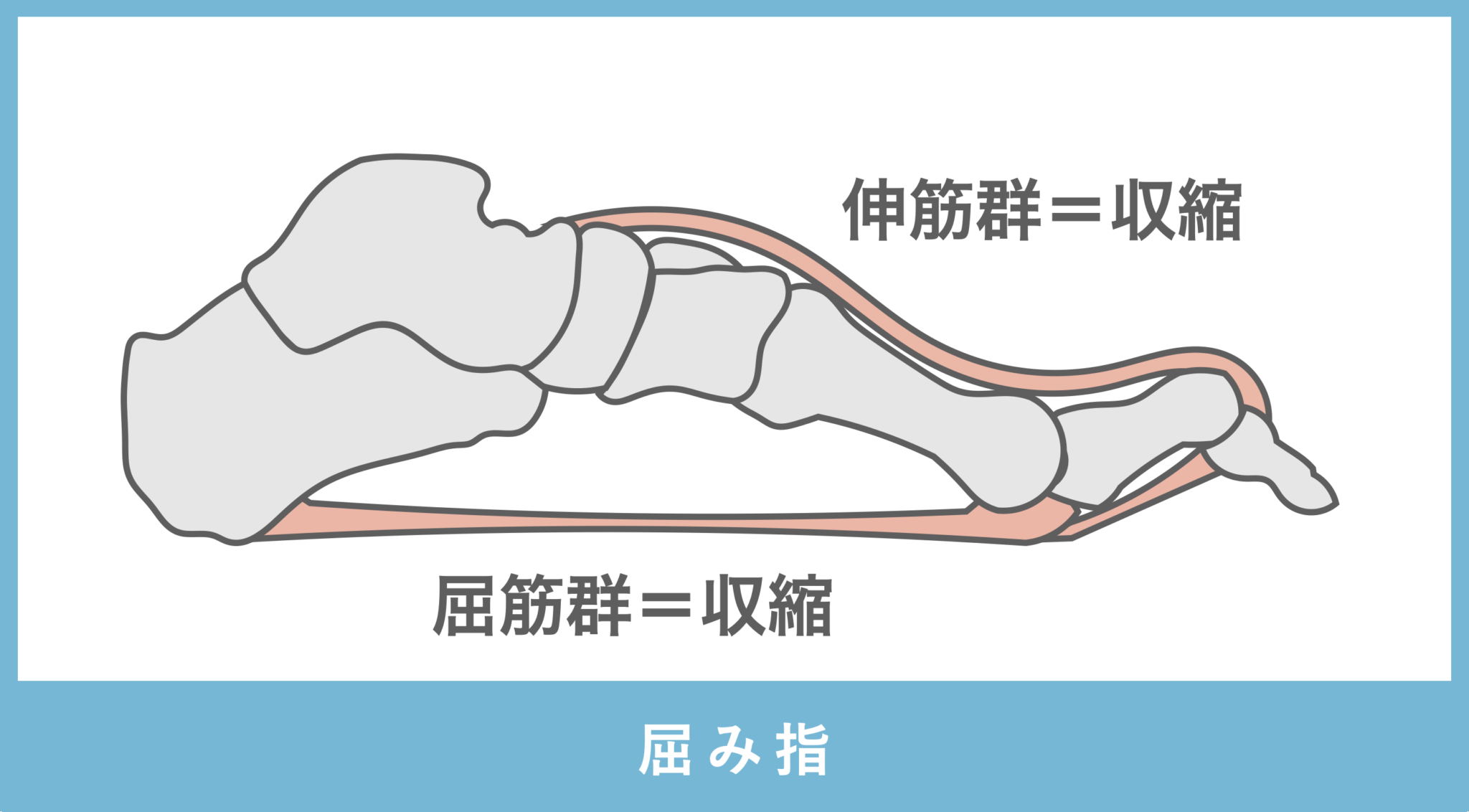

浮き指・屈み指が起こす「筋肉の拘縮」

ところが、

浮き指

などの足指変形があると、

この一連の動作が行えなくなります。

足指での地面の蹴り出し(Toe off)

が弱くなるため、

筋肉が収縮したまま

弛緩できない状態に固定

されてしまうのです。

このような状態で1日を過ごすと、

筋肉が一切リズミカルに動かないため、

柔軟性を失い、

いわゆる

「硬くなった筋肉」に変化

します。

これが夜間、

寝返りや足の伸ばし

といった

些細な刺激だけで

過剰な収縮=痙攣

を引き起こす要因になりることもあります。

これは、

“弛緩できない筋肉”

が

“過緊張を起こす”

という純粋な筋生理学的現象です。

体験談:靴下と体操を続けた人たちのリアルな声

以下は生活習慣の変化を含む個人の体験談であり、感じ方には個人差があります。使用後の変化を保証するものではありません。

【体験談①】「週4回はつっていたのに…最近は気にならない日が増えました」

—— 50代/女性/主婦/福岡県

もともと、夜寝てるときに足の指がつって飛び起きることが多かったんです。ひどいときは週に4回くらい、ビキッと痛くなって、もう寝るのが怖いくらいでした。

たまたまネットで「浮き指」って言葉を見つけて、ちょっと気になって靴下と体操を始めてみました。最初のうちは「これで変わるのかなぁ…」って半信半疑だったんですけど、3週間すぎた頃から「あれ?最近つってないかも」って思うように。

気づいたら、1か月半くらい経った頃には1回もつってませんでした。本当にびっくりしています。あの夜中の激痛から解放されただけでも、気持ちがすごく楽になりました。

【体験談②】「車の運転が怖くなくなりました」

—— 50代/男性/自営業/東京都

長距離運転をすることが多いんですが、以前は車を運転しているときに足の指がピクピクして、「あ、またつりそう…」っていう不安がずっとありました。

冬なんて毎日そんな感じで、ブレーキ踏むのが怖かったこともあります。

知り合いに「これいいよ」って言われて足指サポート靴下を試してみたんですが、履いた瞬間に「あ、なんかフィットしてる?」って感じで。

その後、教えてもらった足の体操も一緒にやってみたら、1か月経ったくらいから、足のつりがどんどん減っていって。今では運転中に足のことを気にすることがなくなりました。ほんと助かりました。

【体験談③】「朝のつりがなくなって、1日がラクに始められるように」

—— 50代/女性/パート/愛知県

私の場合、朝起きるときに足の指がよくつっていたんです。布団の中で伸びをした瞬間に「イタタタタ…!」ってなって、それで目が覚めることもよくありました。

年齢のせいかなと思って、特に何もしていなかったんですが、ある日SNSで足の指の体操の動画を見て、興味を持ちました。

足指をサポートする靴下と体操をセットでやってみたら、3週間目くらいから「今日はつらなかった!」って日が出てきて、だんだん回数が減ってきて。

今では、朝がとにかく快適で、「また今日もつらなかった!」っていう安心感があります。冷えも前よりましになった気がしますし、本当にありがたいです。

足指がつる前に!セルフチェックでわかる“つりやすさ”診断

以下のチェックリストのうち

3つ以上当てはまる方は、

「つりやすい足」の可能性が高い

状態です。

足の指がつる

歩くと疲れやすい

転びやすい

などの悩みがある方は、

ぜひ確認してみてください。

【視覚チェック】鏡で足を見て確認

□ 朝、布団から出たときに

足の指が地面に接地していない

□ 親指の爪が

外側に向いている(横を向いている)

□ 小指の爪が見えにくい、

または外を向いている(寝指傾向)

□ 足指の関節に

タコ・マメができている

□ 足の甲や足指の付け根が

赤くなる・靴下の跡が強く残る

□ 靴下のつま先が

破れやすい(指が靴に当たりやすい)

【感覚チェック】足・足指の違和感を確認

□ スリッパやサンダルを履いて

歩くと脱げやすい

□ 歩いているときに

靴の中で足が前滑りする

□ 足指で床をつかむ

感覚がない/地面を蹴れない

□ かかと重心で立っていることが多い

□ 足の裏(とくに前足部)が

だるい、疲れやすい

【生活習慣チェック】足指を使えていない日常

□ スリッパ・クロックス・ミュール

など“脱げやすい履物”を

日常的に使っている

□ 靴のサイズが合っていない、

つま先にゆとりがない

□ 靴紐をいつも緩く結んでいる、

または結ばない

□ 外反母趾・内反小趾・屈み指など

の足指の変形がある

□ 大股で早歩きをしている

(足裏全体を使えていない)

□ デスクワーク中心で、

日中に歩く機会が少ない

写真でわかる!浮き指セルフチェックの方法

足指が「つる」

原因のひとつである

浮き指(うきゆび)

は、日常生活では気づかれにくいものです。

しかし、

正しい方法で観察すると、

誰でも自宅で確認することが可能です。

ここでは、

写真を使って行うセルフチェック

の方法をご紹介します。

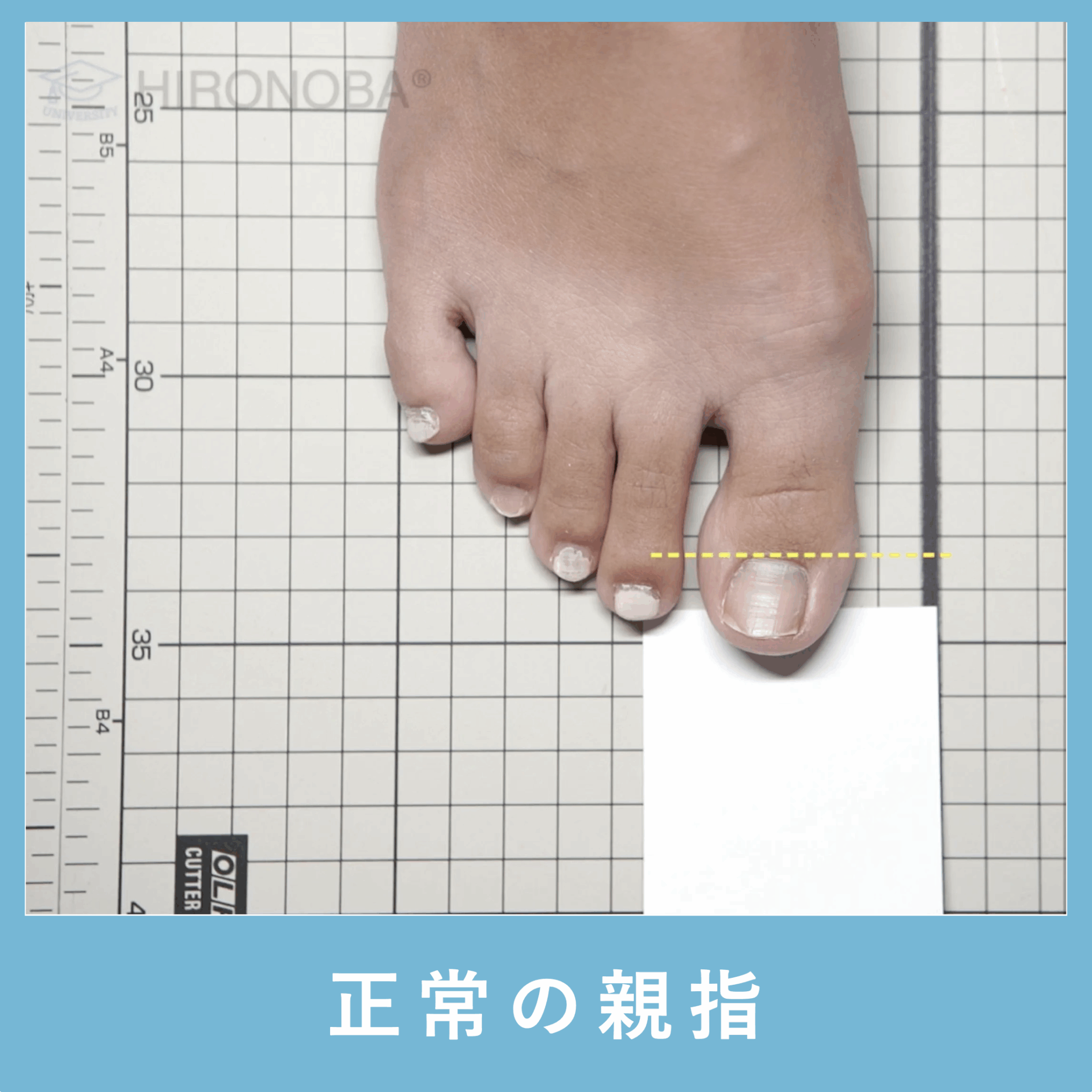

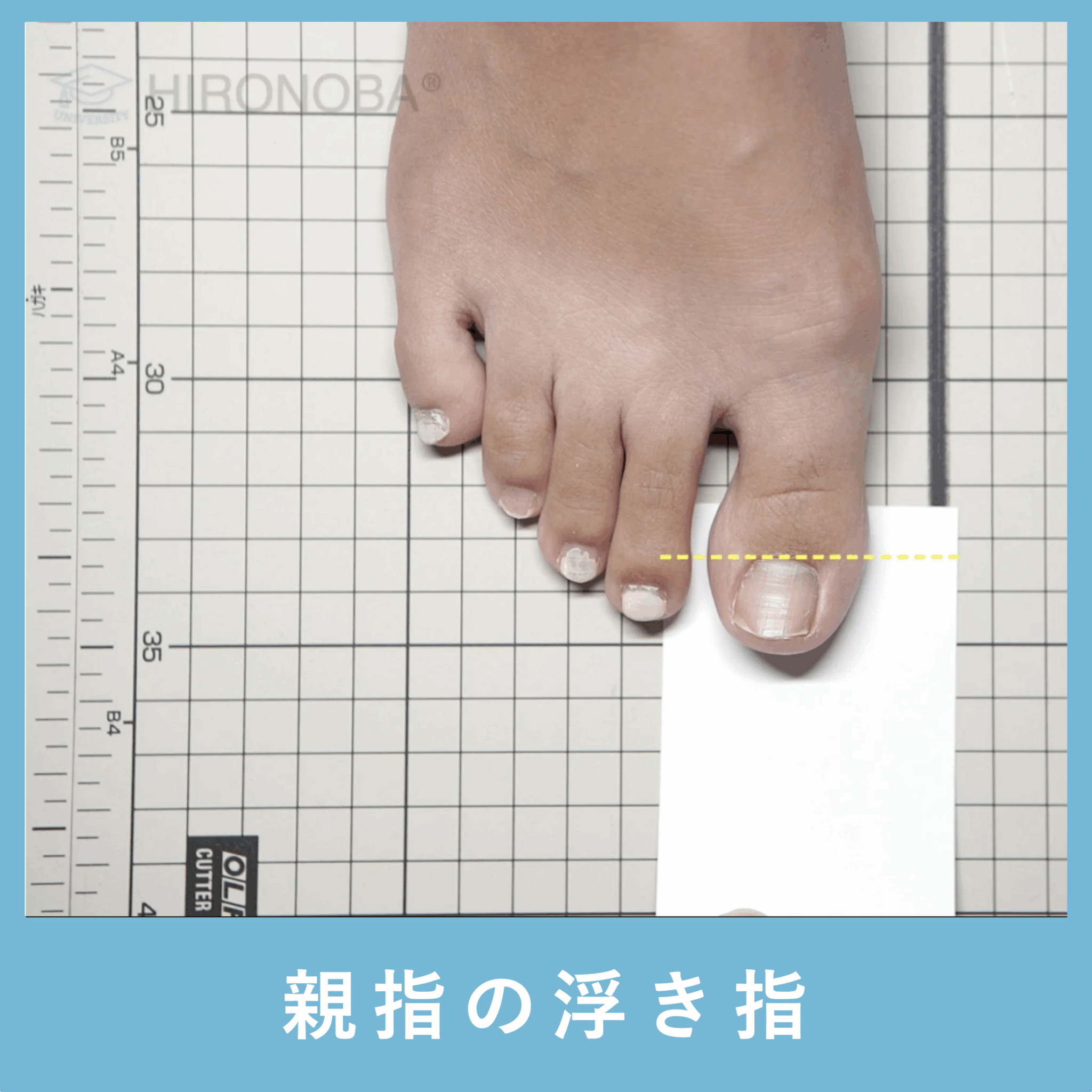

【STEP1】正面からの写真で「親指の向き」を確認

まず、

裸足でまっすぐ立ち、

足の正面の写真

を撮影しましょう。

ポイントは

「親指の爪が見えているかどうか」

です。

理想的な足

→ 親指の爪が正面からしっかり見えている

浮き指の足(親指)

→ 爪がまったく見えない

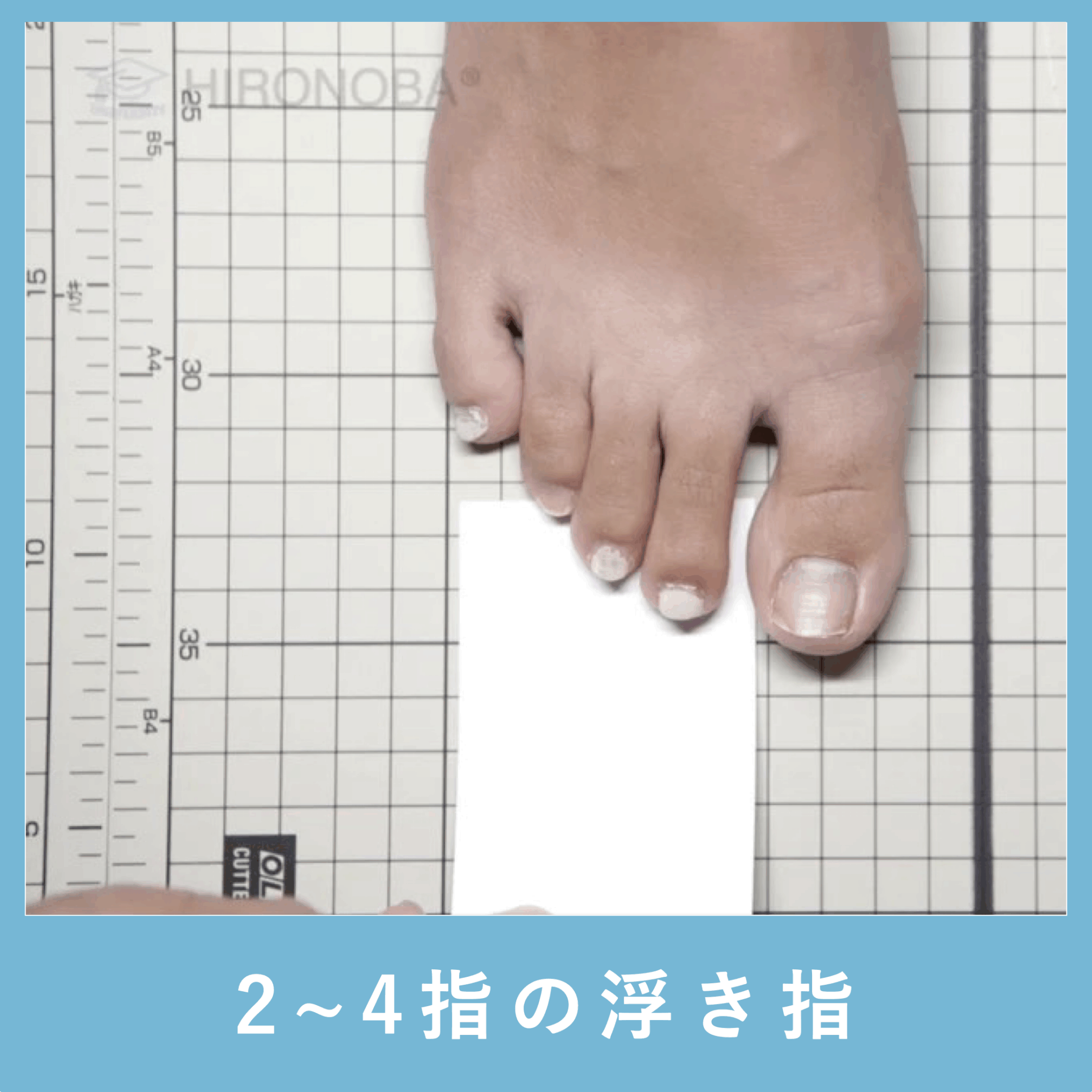

浮き指の足(2〜5指)

→ 地面から離れている

これは

足指の底屈(曲がる動き)が失われ、

浮き指の状態になっているサイン

です。

蹴り出しの時に

地面を蹴る動作ができていない

ため、

筋肉が収縮したまま弛緩できず、

指が「つりやすい足」

になります。

【STEP2】名刺 or ハガキを使ったペーパーテスト

紙を使って、

足指の“接地感”

を簡易的にチェックしましょう。

準備物:名刺または厚めの紙(ハガキ程度)

やり方:床に立った状態で、紙を親指の下から差し込みます。

正常な足指

→ 爪の根元より手前で紙が止まる

浮き指の足

→ 爪の根元より奥まで紙が入る

第2〜5趾もチェック

→紙が入るようであれば、多趾性の浮き指

足指がつるのを防ぐには?まず「圧」と「可動」を取り戻すことから

浮き指によって

足指が地面に接地しない状態

が続くと、

筋肉は

“常に収縮しているだけ”

の状態となり、

血流も悪くなって疲労物質が蓄積

しやすくなります。

つまり、

「足指がつる」

という現象は、

ただの一過性の症状ではなく、

日常的な“足指の機能不全”のサイン

とも言えるのです。

では、どうすればいいのでしょうか?

答えはシンプルです。

「圧」と「可動域」

を取り戻し、

を“思い出させる”こと。

そのために重要なのが、

足指の矯正・再教育

です。

実際の変化は?——自社モニター試験による観察データ

足指の動きと

“足の指がつる頻度”

の関係性を探る目的で、

小規模な自社モニター調査を実施しました。

対象は、

50代女性5名(平均年齢54.8歳)。

全員に、

足指の動きを意識しやすくする

生活習慣として、

- 足指を広げたり伸ばしたりする

「ひろのば体操」(1日2回)- 足指まわりのフィット性を高める

生活用品「YOSHIRO SOCKS」

(1日8時間以上着用)

を8週間併用してもらい、

週ごとの

「足の指がつった日数」

を自己記録方式で

提出していただきました。

※本調査は生活習慣の記録を目的とした観察データであり、医療的な効果を示すものではありません。

※感じ方には個人差があり、結果を保証するものではありません。

■ 週あたりの平均回数(n=5)

| 時点 | 平均日数(週あたり) |

|---|---|

| 介入前(0週) | 3.8日 |

| 4週間後 | 1.6日 |

| 8週間後 | 0.4日 |

観察期間中、

週3.8回だった“つり”の頻度

が、

4週間後には1.6回

8週間後には0.4回

へと減少する傾向がみられました。

また、

対象者全員に

浮き指

屈み指

などの足指変形が確認されており、

足指の使い方や接地状態が

“つりやすさ”に関与している

可能性が示唆されました。

【調査概要】

調査名称

足指機能と「足指のつり」頻度に関する予備的観察調査

調査目的

足指の使いやすさを意識した生活習慣が、日常で感じる“つりの頻度”にどのような変化をもたらすかを記録するため。

対象者

50代女性5名(平均年齢54.8歳)

以下条件を満たす方を対象とした:

・過去1週間以内に足の指のつりを週2回以上経験

・日常生活での歩行が可能

・神経疾患・糖尿病・腎疾患などの既往なし

・鎮痙薬・ミネラル補給薬の服用歴なし

調査期間

2021年10月4日〜(計8週間)

評価指標

「1週間あたり足の指がつった日数」を自己記録方式で提出し比較

解析方法

各時点の平均値を算出し、ベースラインとの差を確認(n=5)

【注意事項(重要)】

・本調査は少人数による探索的観察です

・統計的な有意差検定は実施していません

・結果には個人差があります

・医療的効果や改善を保証するものではありません

・生活習慣・靴環境・体質により感じ方は異なります

まとめ

足指の痙攣

は

“足からのサイン”。

今できるケアを見直してみましょう。

「寝ているときにつる」

「運転中につりそうになる」

「スリッパがすぐ脱げる」

──これらは、

足指や足元の使い方に変化が起きている

サインのひとつです。

そのまま気づかずに過ごすと、

・外反母趾

・内反小趾

・浮き指

・姿勢バランス

など、

さまざまな足指の変形と関連して

語られることがあります。

一方で、

早い段階から足元に目を向け、

日常のケアや環境を整えることで、

“ラクに動ける状態”を保ちやすくなる

ケースもあります。

あなたの足は、

人生を支える大切な土台です。

毎日頑張っている足に、

少しだけ意識を向けてみませんか?

ここまで読んで、

「足指が大事なのは分かった」

「体操や歩き方も必要なのは理解できた」

そう感じた方も多いと思います。

ただ、臨床でよくあるのが、

・体操は分かっているけど続かない

・日中は意識できても、気づくと戻っている

・無意識の時間に、足指がどうなっているか分からない

というケースです。

足指の状態を決めているのは、

「意識している時間」よりも

「何も考えていない時間」

です。

だから私は、

まず最初に

“足指が崩れにくい環境を先に作る”

という順番をおすすめしています。