【医療監修】外反母趾サポーターは本当に効果がある?「治った」「痛い」は本当か、専門家が整理します

はじめに|サポーターをつければ外反母趾は良くなる?

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「親指のつけ根が痛い」

「靴が当たってつらい」

「サポーターで形が戻るのでは?」

外反母趾の悩みを抱える方の多くが、このような期待を持ってサポーターを購入します。

しかし私は、10万人以上の足を診てきた臨床経験上、

“固定=矯正” という発想には限界がある

と感じてきました。

本記事では、

- サポーターで何ができて

- 何ができないのか

- 外反母趾がなぜ「元に戻りやすい」のか

- 本質的なアプローチとは何か

を 解剖・臨床・神経制御の観点 から整理します。

外反母趾とは?──本当の原因は“足指の機能不全”にある

一般的には、

- ハイヒール

- 幅の合わない靴

- 遺伝

- 靭帯の緩さ

などが原因と言われています。

しかし、私の臨床データ・観察研究から見えてきたのは、

✔ 外反母趾は「足指の機能不全 → アーチ崩れ → 骨配列の変化」という順序で進む

という構造的パターンです。

■構造の流れ(とても重要)

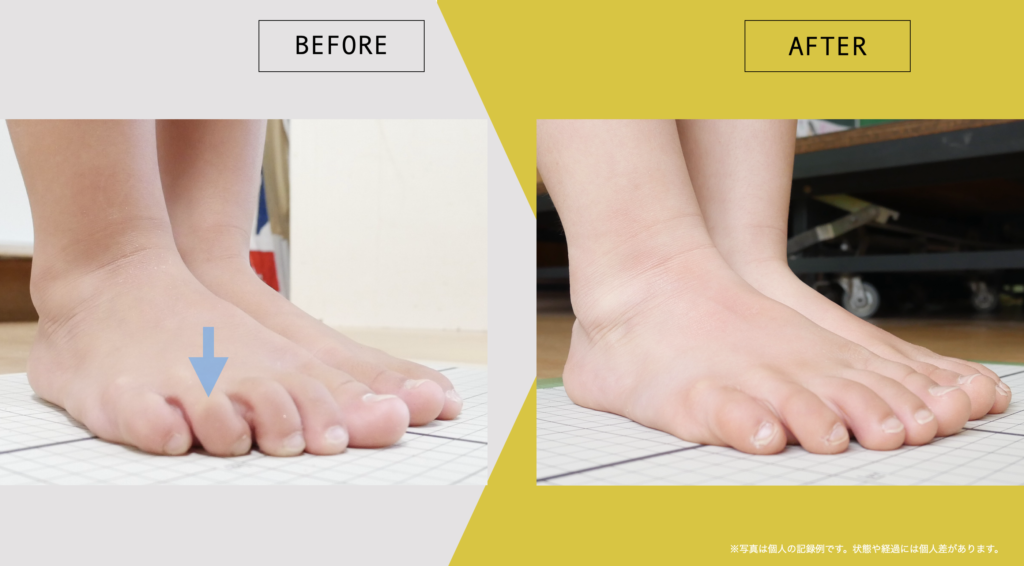

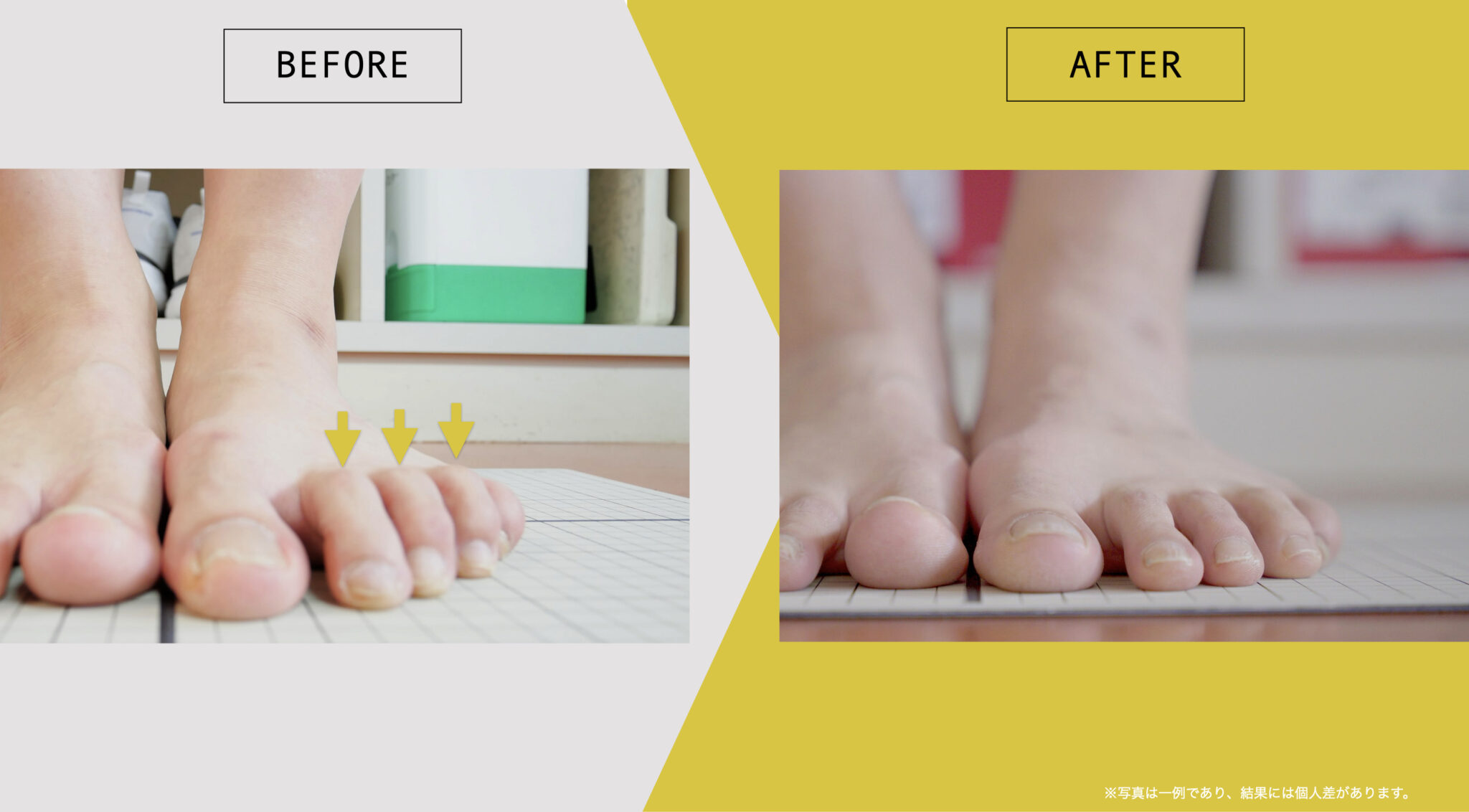

1. 浮き指・屈み指になる

接地性が失われ、足指が働きにくい

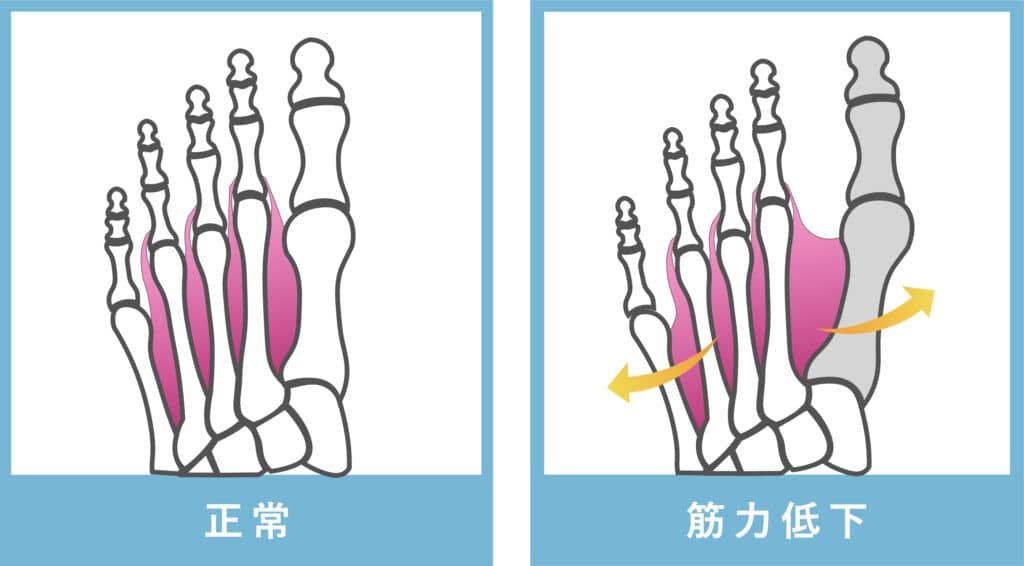

2. 足底筋群が低下する

短母趾屈筋・母趾外転筋・長母趾屈筋・骨間筋などが機能低下

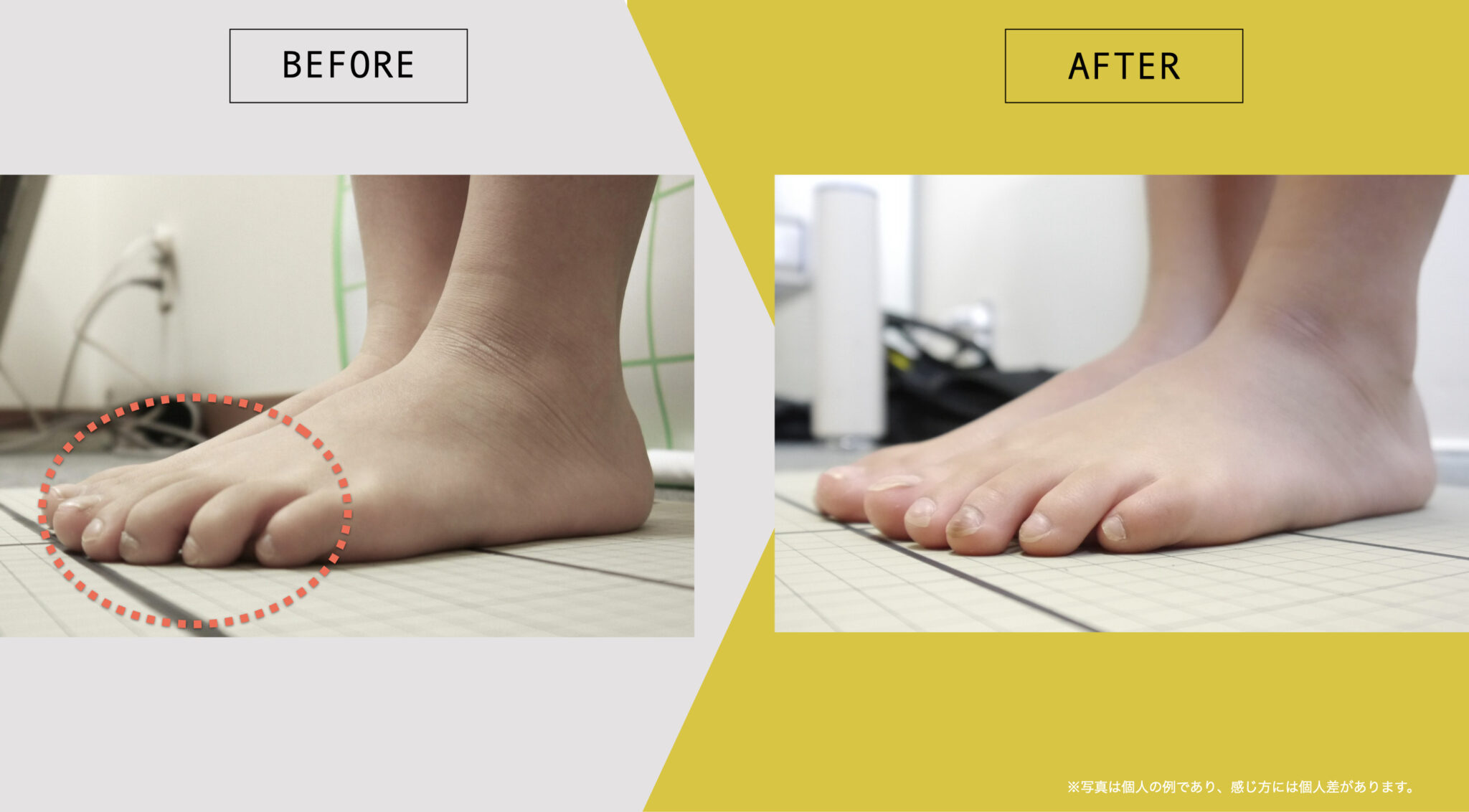

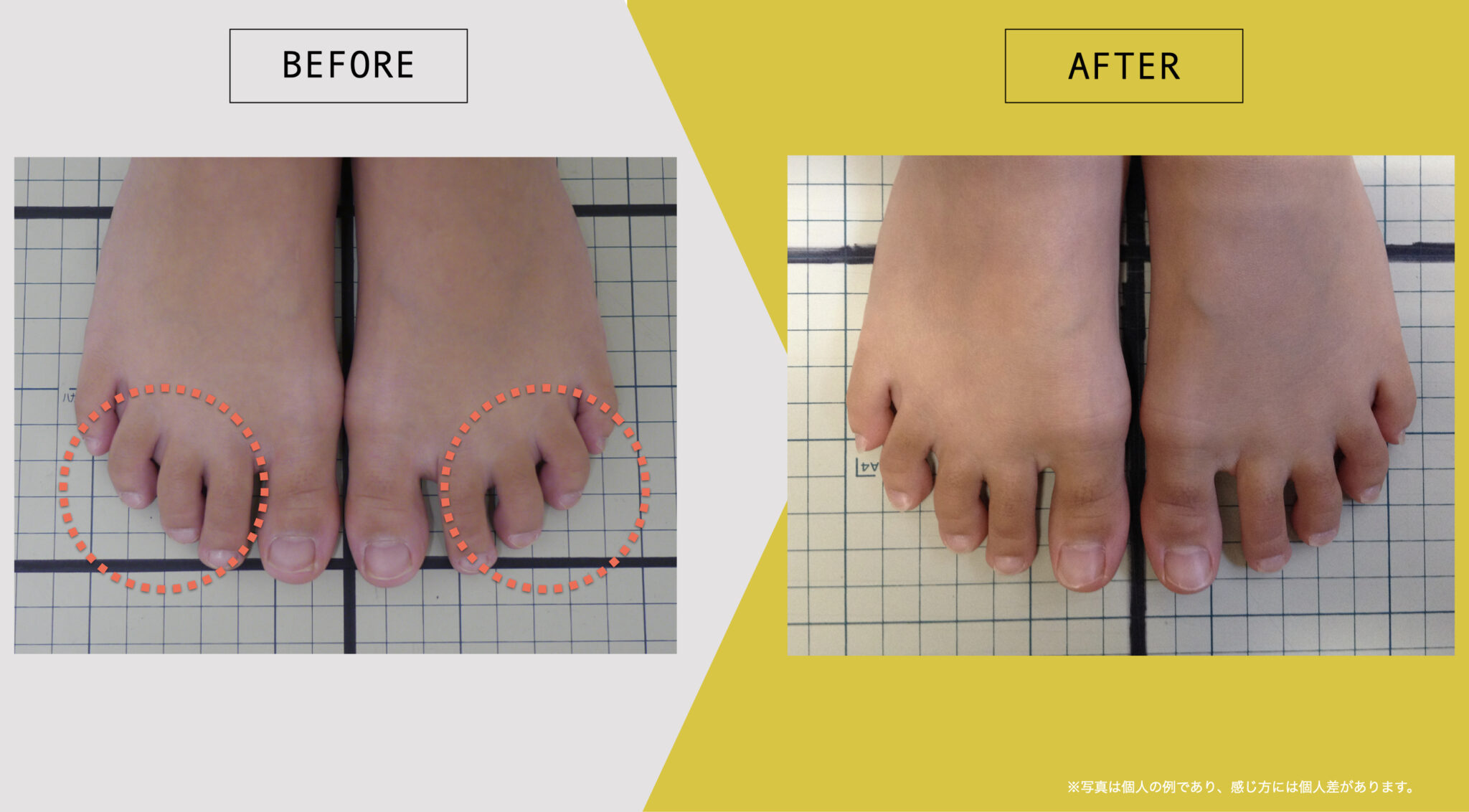

3. 開帳足になる

中足骨が横に広がり、アーチが支えられない

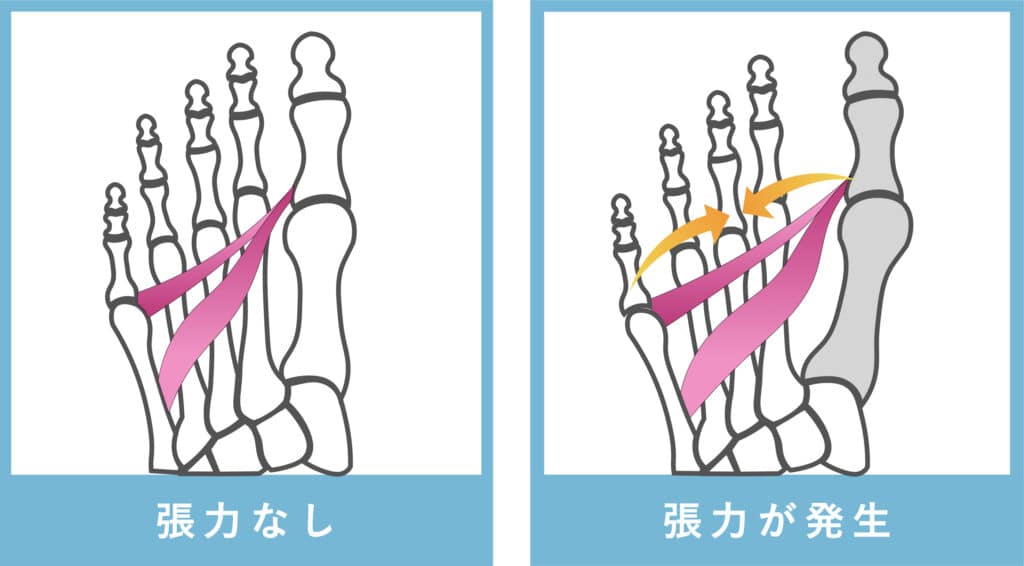

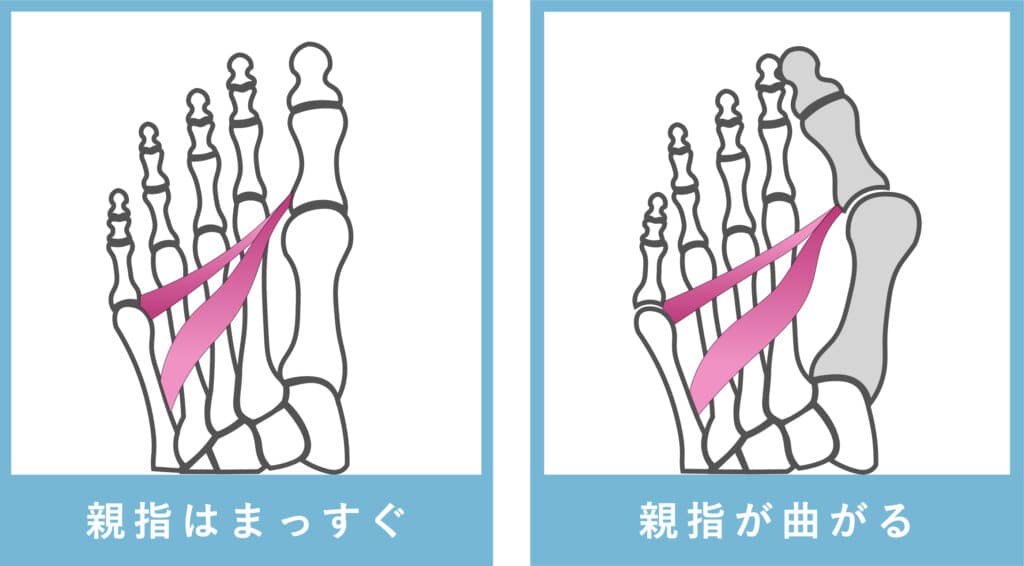

4. 母趾内転筋の張力バランスが崩れる

→ 親指が徐々に小指側へ引かれやすくなる

外反母趾は単なる“指の角度の問題”ではなく、

指が使えなくなる → 足全体の支えが失われる

という「機能の連鎖」で起こるのです。

私はこの構造を「Hand-standing理論」と呼んでいます。

人の足は、単なる土台ではなく、

手の指と同じように“感じて・支えて・微調整する”ための器官です。

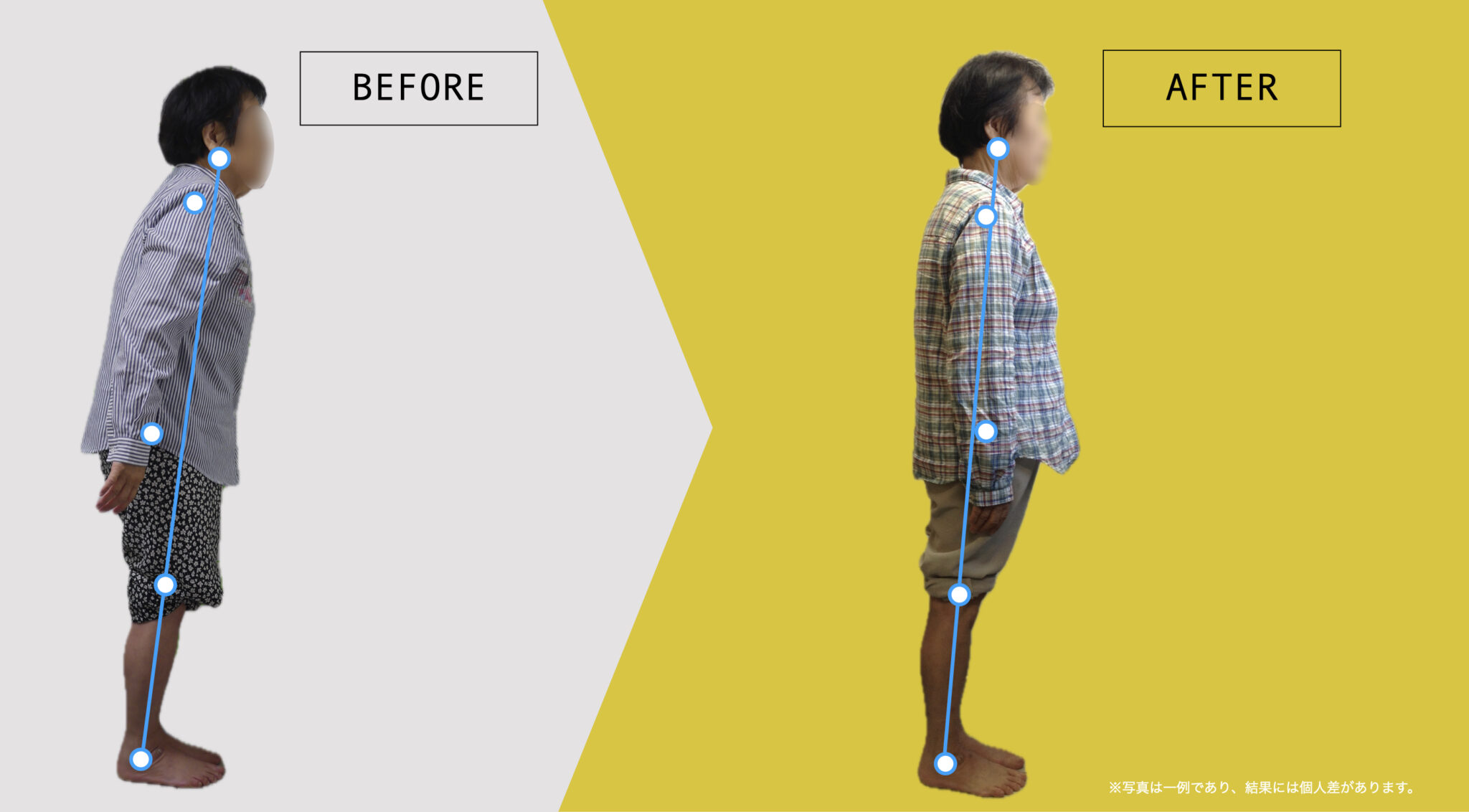

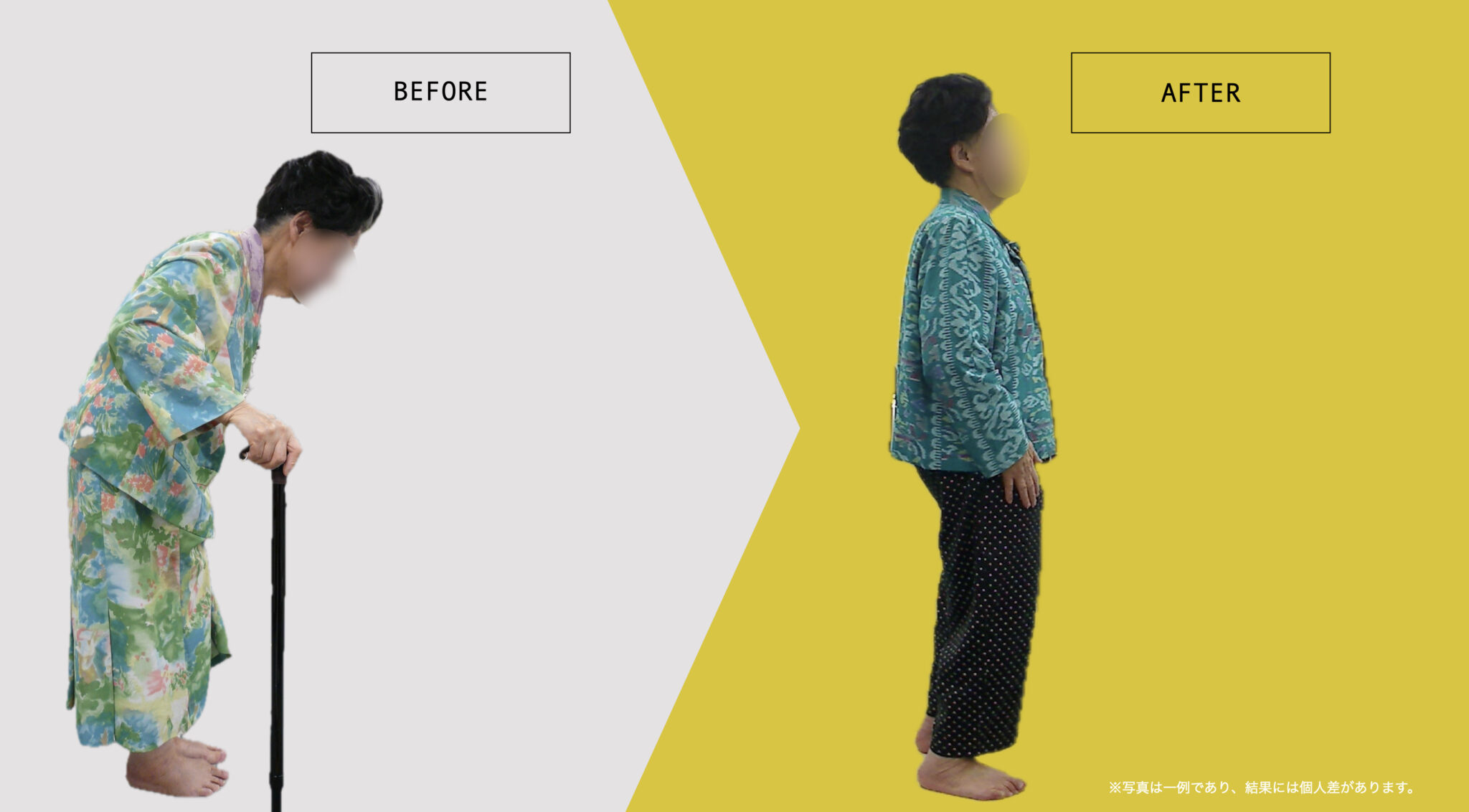

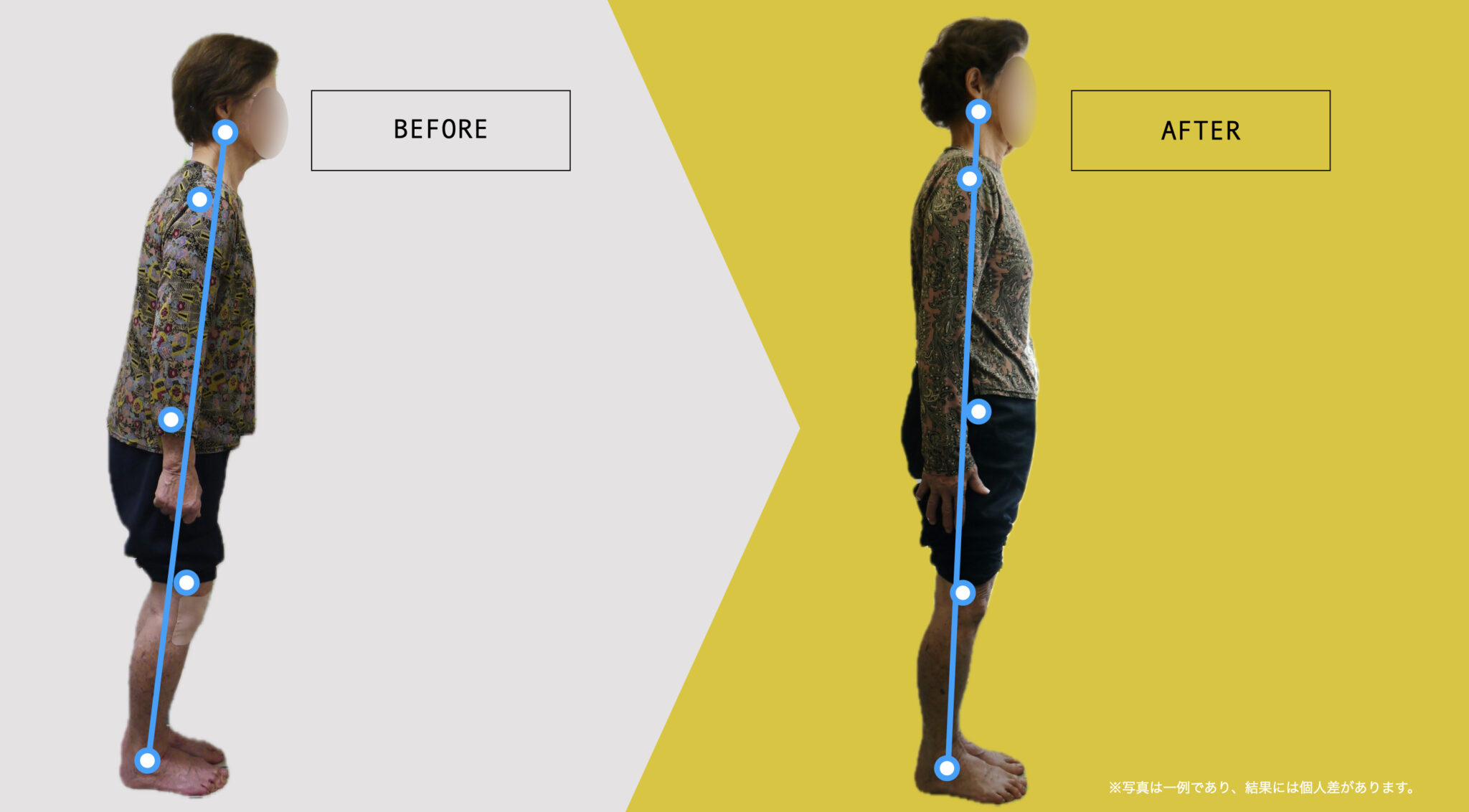

本来、姿勢や歩行は「足指の感覚と動き」によって制御されています。

手で逆立ちをしたとき、バランスを取るのは腕や体幹ではなく、

床を探る「指」です。

足も本来は同じで、指が接地し、動き、情報を脳へ返すことで

全身の安定が保たれています。

しかし外反母趾では、

足指が接地せず、動かず、感覚が遮断されやすくなる。

この状態で形だけを固定しても、

身体は“立ち方・使い方”を学び直すことができません。

これが、サポーターだけでは外反母趾が戻りやすい理由です。

では、サポーターに頼らずに

“本質的な対策”とは何なのか?

▶︎【医療監修】外反母趾は自分で治せる?手術を考える前に知っておきたい原因と自宅対策

外反母趾サポーターの種類と “できること・できないこと”

市場には4つのタイプがあります。

① テーピング型

👉 指を外側に引く“矯正”が目的

👉 違和感は少ないが 固定力は弱い

できること:着用中の補助的なアライメントサポート

難しいこと:筋機能・神経機能の再学習

② シリコンスペーサー型

👉 指の間に挟んでスペースを作るタイプ

できること:摩擦軽減・感覚の補助

難しいこと:骨配列・筋活動の変化を長期的に作る

③ 靴一体型サポート(外反母趾対応靴)

👉 履いている間の安定性は得られる

できること:歩行時の負荷軽減

難しいこと:脱いだ瞬間に元の状態へ戻る

④ 夜間固定ブレース

👉 プラスチックなどで角度を物理的に補正

できること:着用中の位置保持

難しいこと:外した後の再現性(筋機能が変わらないため戻りやすい)

サポーターの“限界”はどこにあるのか?

■限界①:筋肉と神経の働きを“止めてしまう”ことがある

固定が強すぎるサポーターは、

- 母趾外転筋

- 短母趾屈筋

- 足底骨間筋

など、外反母趾と強く関係する筋活動を抑制させます。

= 支えられている間だけは楽だが、外すと戻る

■限界②:変形の「角度」だけに注目してしまう

外反母趾は

角度の問題ではなく、機能の問題

です。

角度よりも重要なのは、

- 指が接地しているか

- 押し出せるか

- 開閉できるか

- 神経からの指令に反応できるか

という “動きの質”。

■限界③:サポーター依存で筋活動が低下するリスク

長時間の着用により、

本来使われるべき筋肉が活動しなくなる

ことがあります。

これは臨床で非常に多いケースです。

効果が出やすい人・出にくい人の特徴

✔ 効果が出やすい傾向がある人

- 軽度〜中等度の変形

- 足指の自動運動(曲げ伸ばし)が残存している

- 足底筋群がまだ働ける状態

✔ 効果が出にくい/悪化しやすい傾向がある人

- 中等度〜重度で関節形状が大きく崩れている

- 靭帯が短縮している

- サポーターに依存して筋活動が低下している

特に「固定しすぎ」は注意が必要です。

特に、痛みが出ている時期のサポーター使用は注意が必要です。

「固定すれば楽になる」

という判断が、

結果的に筋活動の低下や感覚遮断を招き、

痛みや変形を長引かせてしまうケース

も少なくありません。

痛みが出ている時にやってはいけない行動については、

以下の記事で整理しています。

▶︎ 外反母趾が痛い時にやってはいけないこと

.202-scaled.jpeg)

選び方・使い方|もっとも多い失敗

❌ よくある失敗

- きついサポーターで血流障害

- サイズ不一致

- 着用しすぎて感覚鈍麻

- 靴との相性が悪く擦れる

- サポーターだけで治ると思い込む

✔ 正しい選び方

- 足指が「動く余地」がある構造

- 痛み軽減か、動きの補助か、目的を明確に

- 使用時間は限定

- 靴と合わせたフィッティングを行う

外反母趾を支える“本質的アプローチ”

結論として、外反母趾の鍵は 「機能の再教育」 です。

■再教育のポイント

- 母趾外転筋・短母趾屈筋の再活性化

- 浮き指・屈み指の改善

- 足底アーチの再構築

- 正しい歩行パターンの習得

つまり…

✔ “形”を整えるだけでは不十分

✔ “動かせる足”を取り戻す必要がある

【まとめ】サポーターは“悪”ではない。だが、万能でもない。

・外反母趾サポーターは補助として役に立つ

・しかし“形”だけ整えても、外反母趾の本質は変わらない

・必要なのは 筋肉・神経・足指の再教育

・正しい使い方ができれば、サポーターは“助け”になる

外反母趾は足の「構造」と「機能」の両方を理解することが大切です。

あなたの足が本来持つ力を取り戻せるよう、この記事がきっかけになれば幸いです。

では、サポーターの代わりに「何を使えばいいのか?」

ここまで読んで、

「サポーターは万能ではないことは分かった」

「でも、何もしないのは不安」

そう感じた方も多いと思います。

ここで重要なのは、

“固定しないこと”と“何もしないこと”は全く違う

という点です。

外反母趾に本当に必要なのは、

- 足指が動ける余地があること

- 筋肉と神経の働きを邪魔しないこと

- 体操の時間だけでなく、日常の大半で使われ続けること

つまり

「無意識の時間をどう使うか」

です。

サポーターは“意識して着ける時間”の道具ですが、

外反母趾の影響を受けるのは、

仕事中・家事中・外出中といった無意識の時間です。

この視点が抜けると、

どれだけ理論が正しくても、現実は変わりません。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

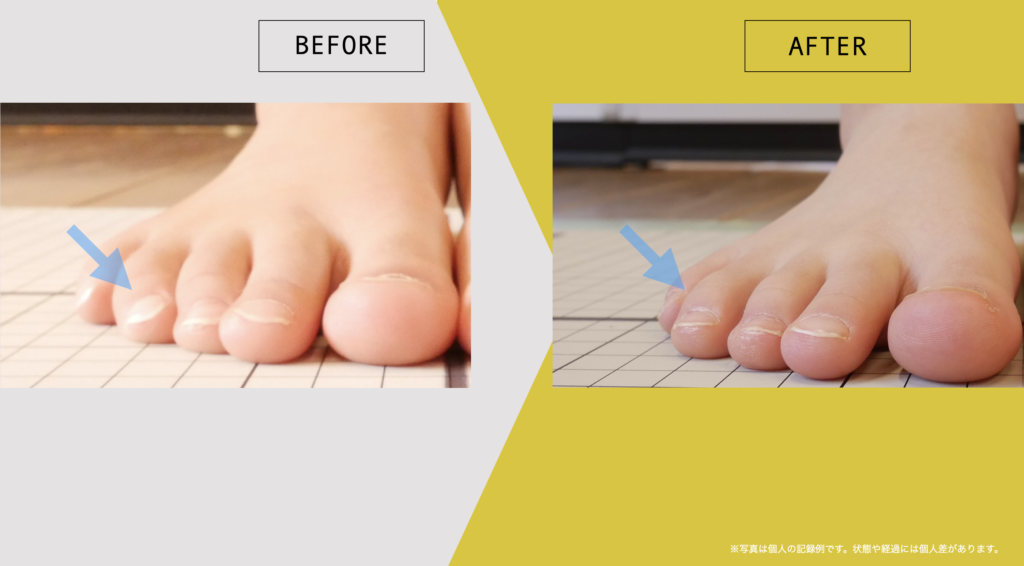

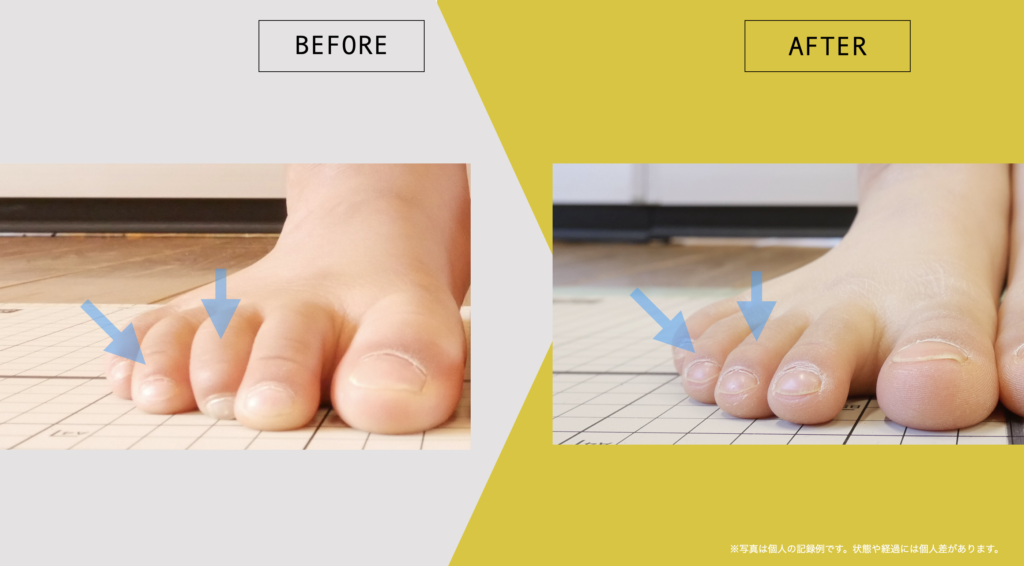

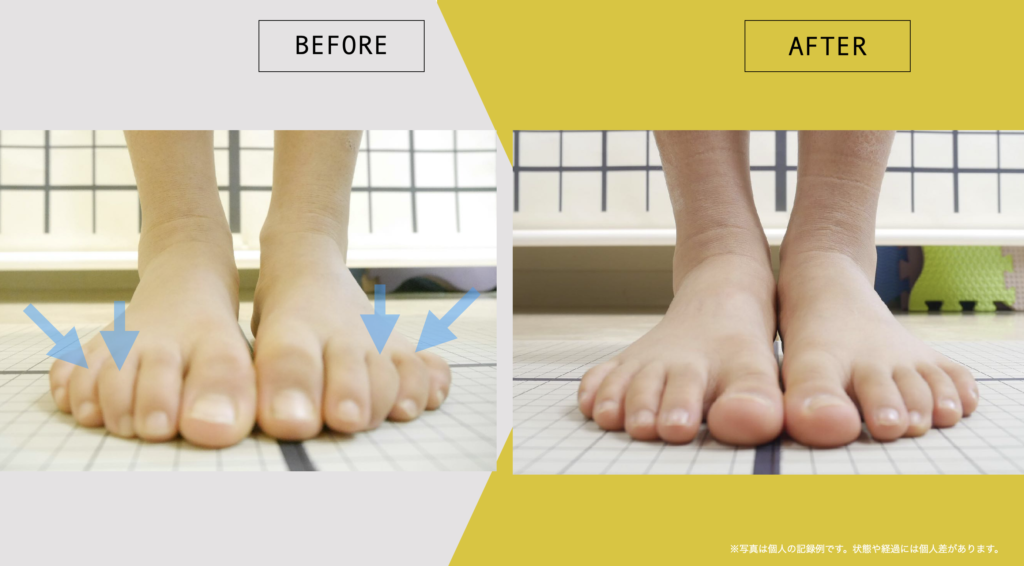

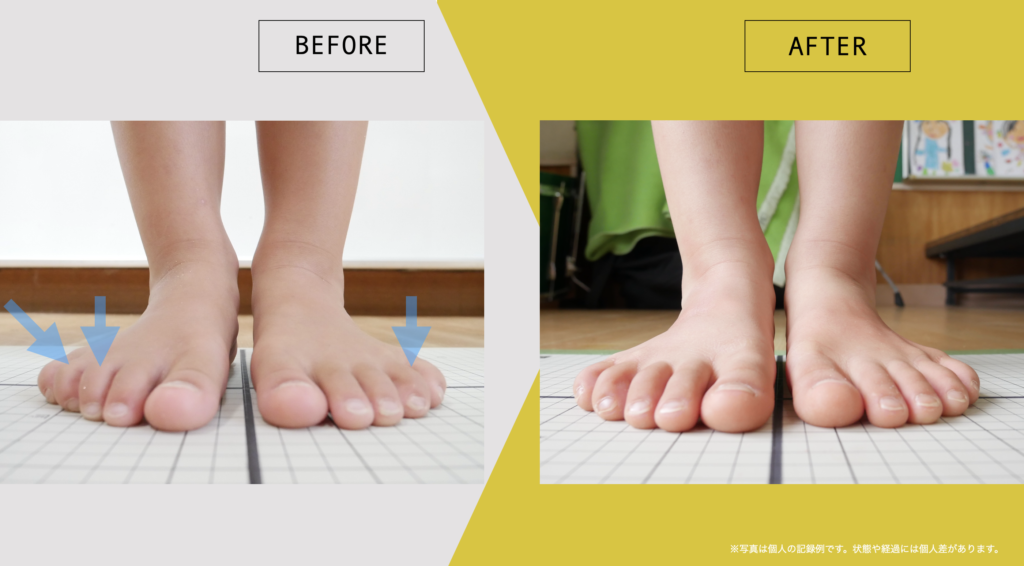

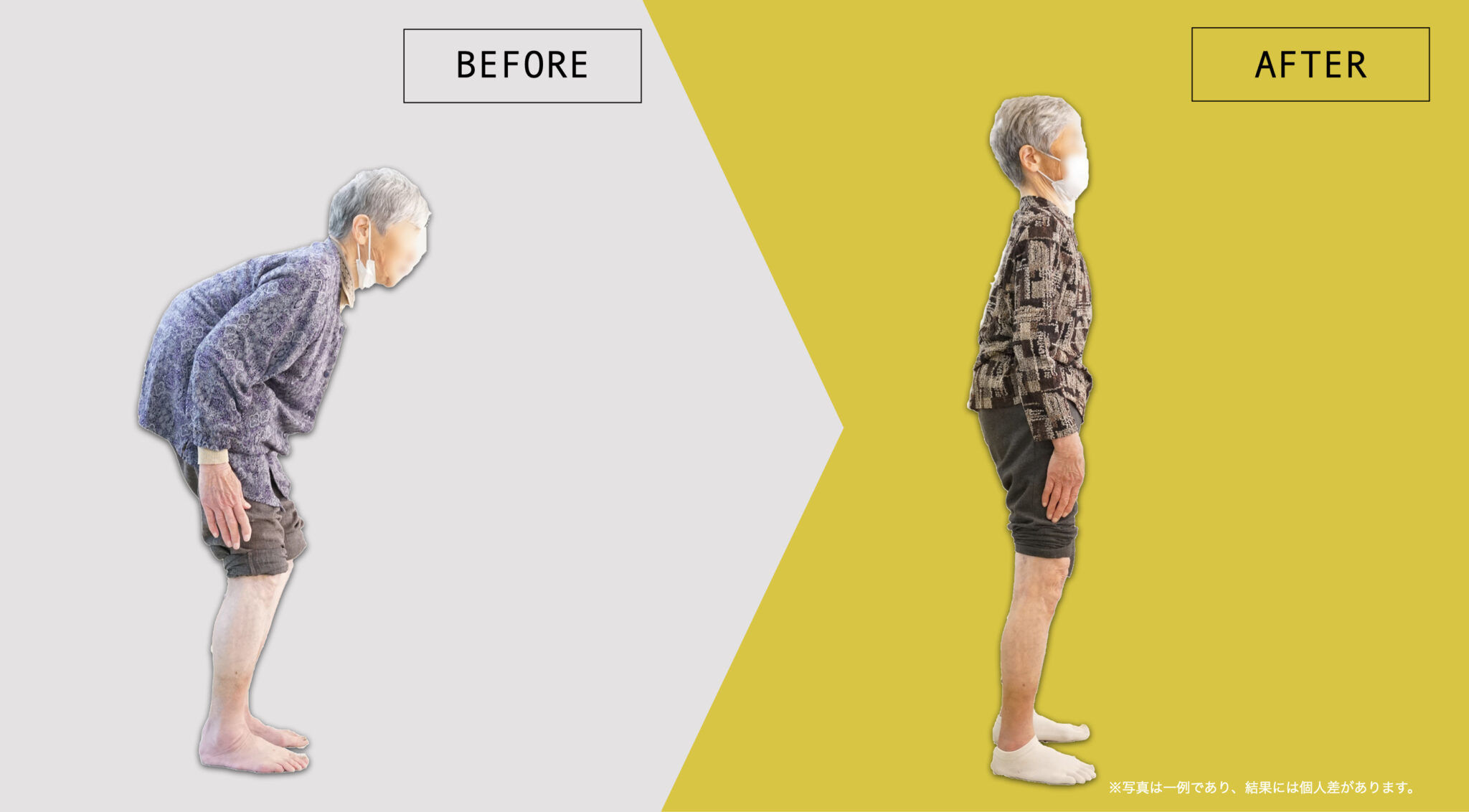

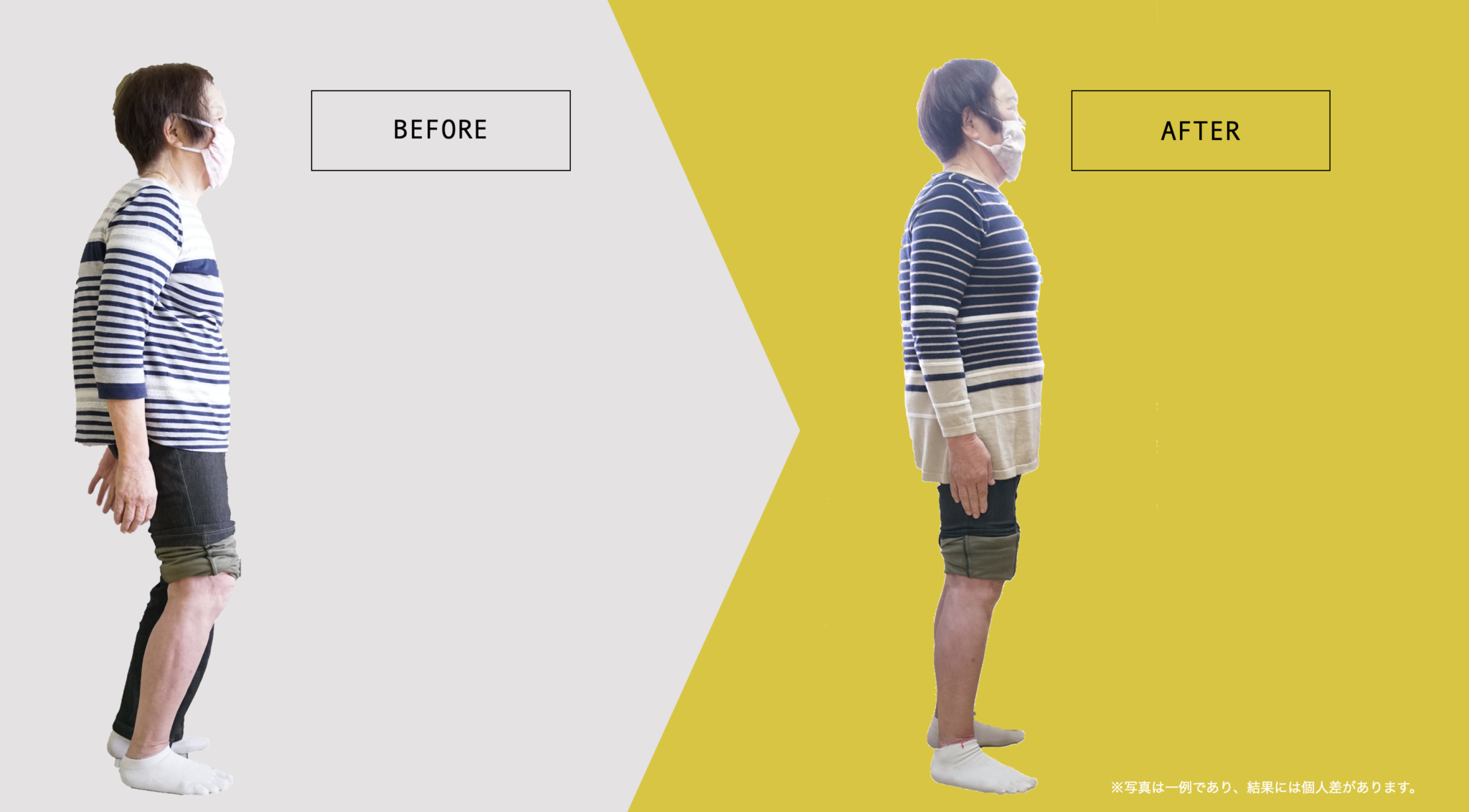

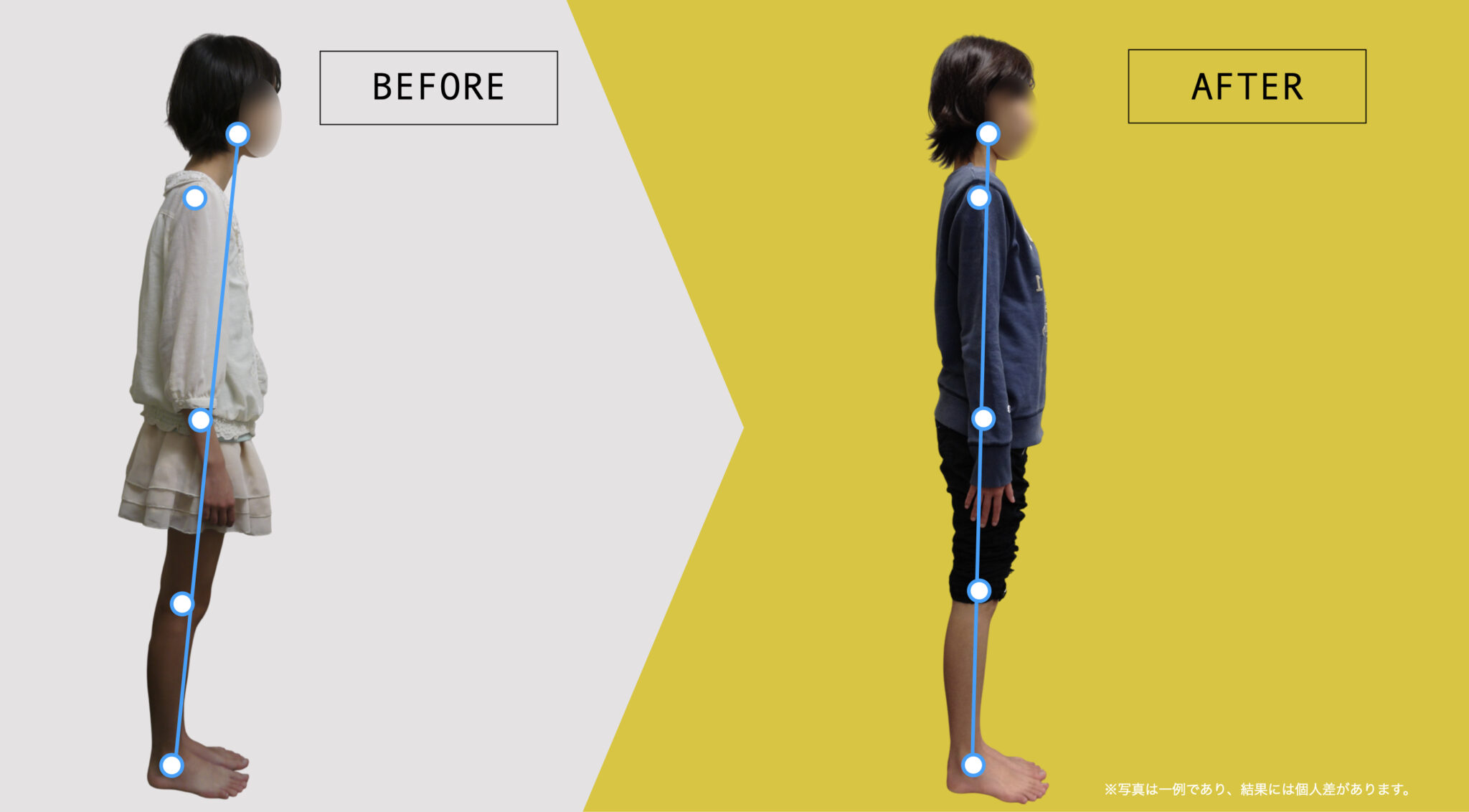

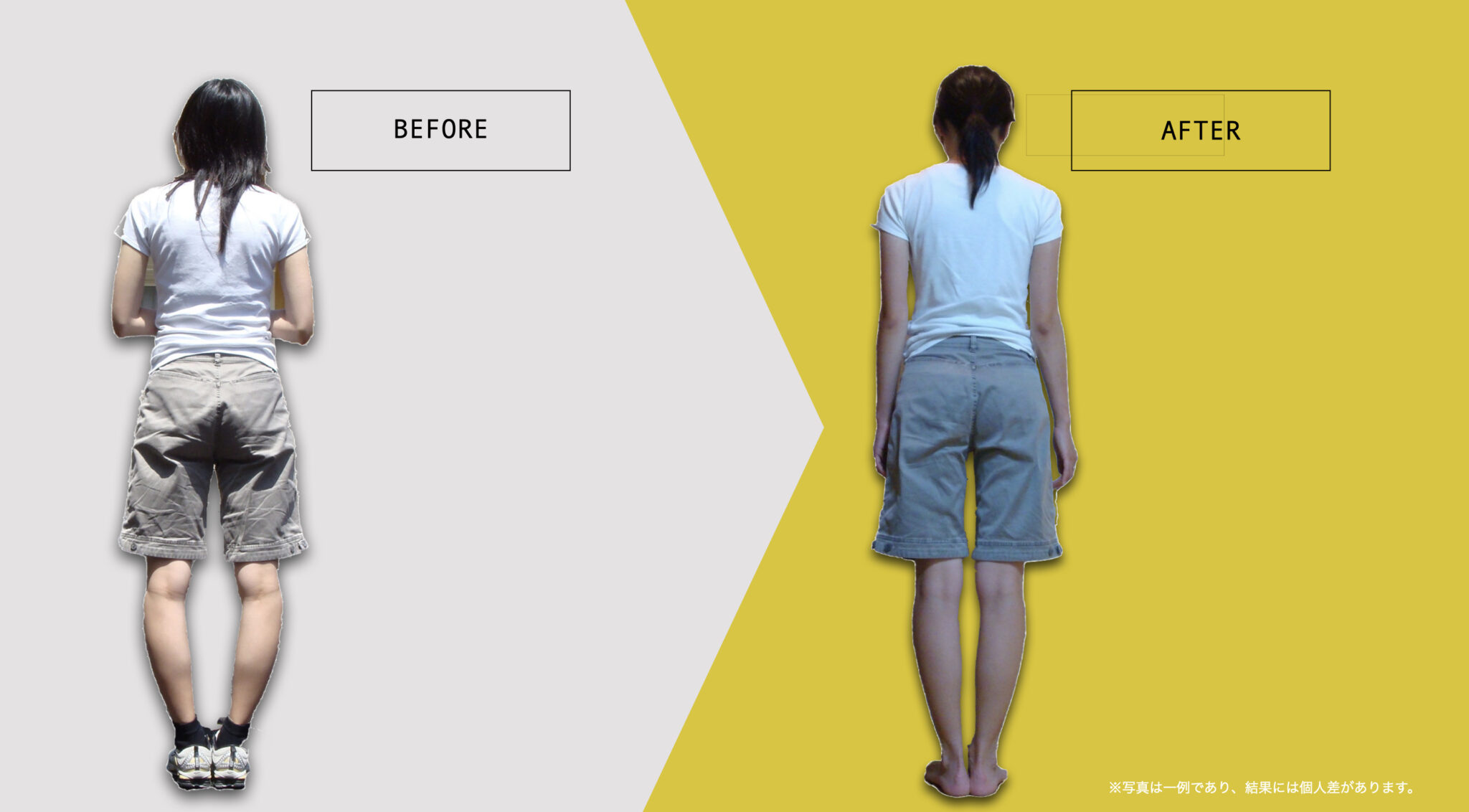

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)