【医療監修】黄色靱帯骨化症と“足指”の新しい視点——姿勢と歩き方から読み解く未来の身体づくり

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

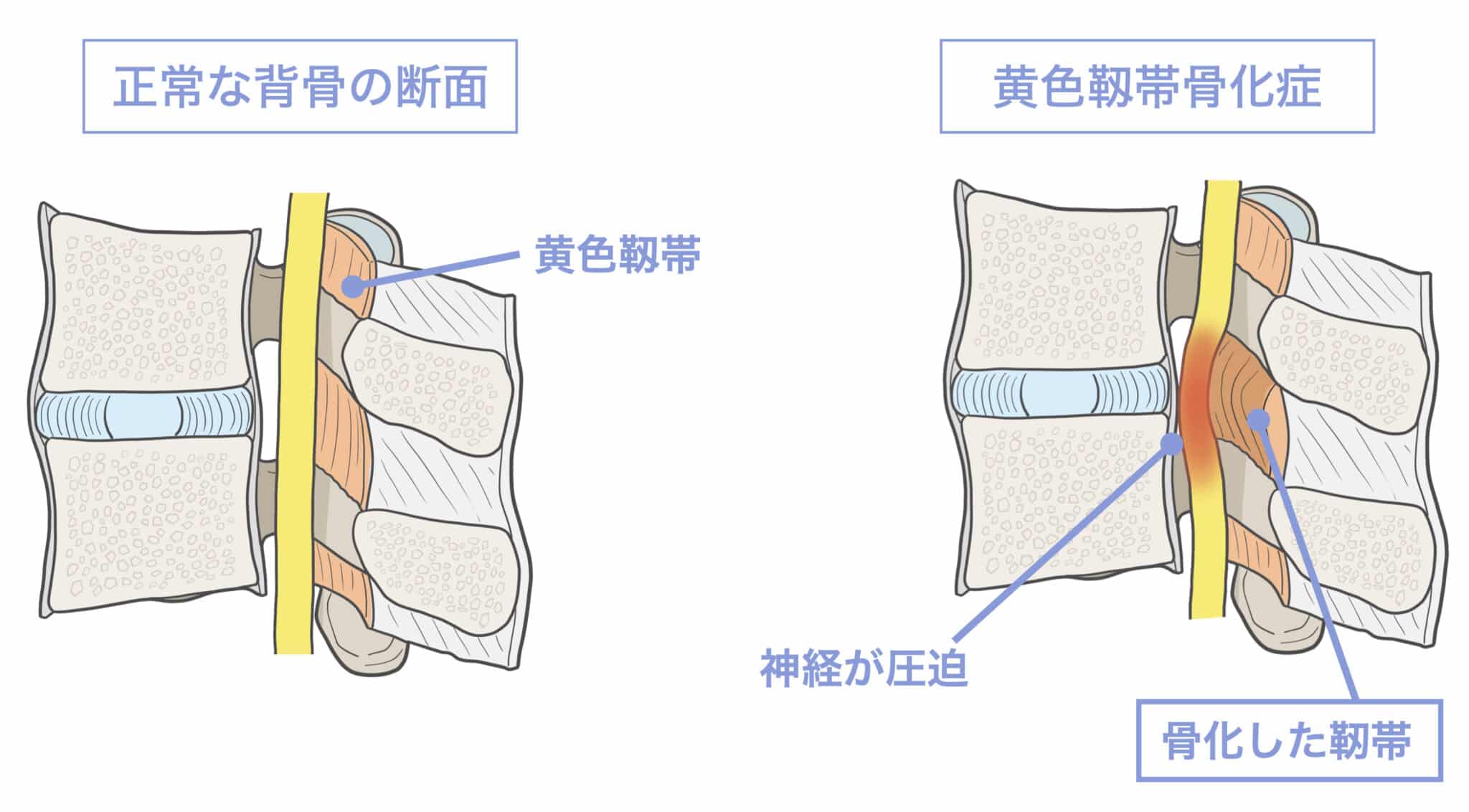

黄色靭帯骨化症(OLF:ossification of ligamentum flavum)は、胸椎や腰椎の後方にある黄色靭帯が徐々に硬くなり、神経の通り道が狭くなることで、しびれや歩きにくさなどが生じることがあります。現在の医療では、経過観察・薬物療法・リハビリ・手術などが主な選択肢として行われています。

一方で、1990年代以降の研究では、この疾患と「姿勢」「脊椎へのメカニカルストレス(機械的負荷)」との関連が報告されており、日常生活で背骨にかかる力の偏りが、靱帯に変化をもたらす可能性が指摘されています。

つまり、医学的治療と並行して、姿勢や体の使い方に目を向けることは、身体との向き合い方を考えるうえで重要な視点になり得ます。この記事では、そのメカニズムを、できるだけ分かりやすくお伝えします。

黄色靱帯骨化症(OLF)とは?

黄色靱帯骨化症(OLF:ossification of ligamentum flavum)は、脊椎後方に位置する「黄色靱帯」が徐々に厚くなり、骨に近い硬さを帯びていくことで、脊髄や神経のまわりが狭くなることがある疾患です。胸椎〜腰椎に多く報告され、しびれ・足のもつれ・歩きにくさ・腰背部の張り感など、日常生活で気づきやすい変化につながる場合があります。

国内では中高年を中心にみられ、遺伝的背景や加齢、代謝環境など複数の要因が関与する可能性が指摘されています。また、同じ骨化所見でも症状がほとんどない人もいれば、生活が制限されるほど不調を抱える人もいる——この“個人差”こそ、OLFの難しさです。

ここで重要なのは、画像の変化だけでは症状を説明できないケースが存在するという点です。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と同様に、「圧迫の強さ=症状の強さ」ではない例が、多くの臨床研究で報告されています。痛みやしびれには、姿勢、筋緊張、血流、歩行パターン、感覚の過敏化(sensitization)など、複数の要素が関与する可能性が議論されています。

つまり、黄色靱帯骨化症は“脊椎だけの問題”ではなく、身体全体のバランスの中で理解する必要がある——という視点が、近年注目されているのです。

あわせて読んでみてね

.043-scaled.jpeg)

黄色靱帯骨化症の意外な原因

一般的に、黄色靱帯骨化症の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、以下のような要因がリスクとして挙げられています。

1. 遺伝的要因:家族歴がある場合、発症リスクが高まることが報告されています。

2. 加齢:加齢による靱帯の硬化や変性が骨化を引き起こすと考えられています。

3. 生活習慣:過度な負荷や姿勢の悪さが靱帯に負担をかけ、骨化を促進する可能性があります。

4. 糖尿病:糖尿病との関連も指摘されており、リスク要因となる可能性があります。

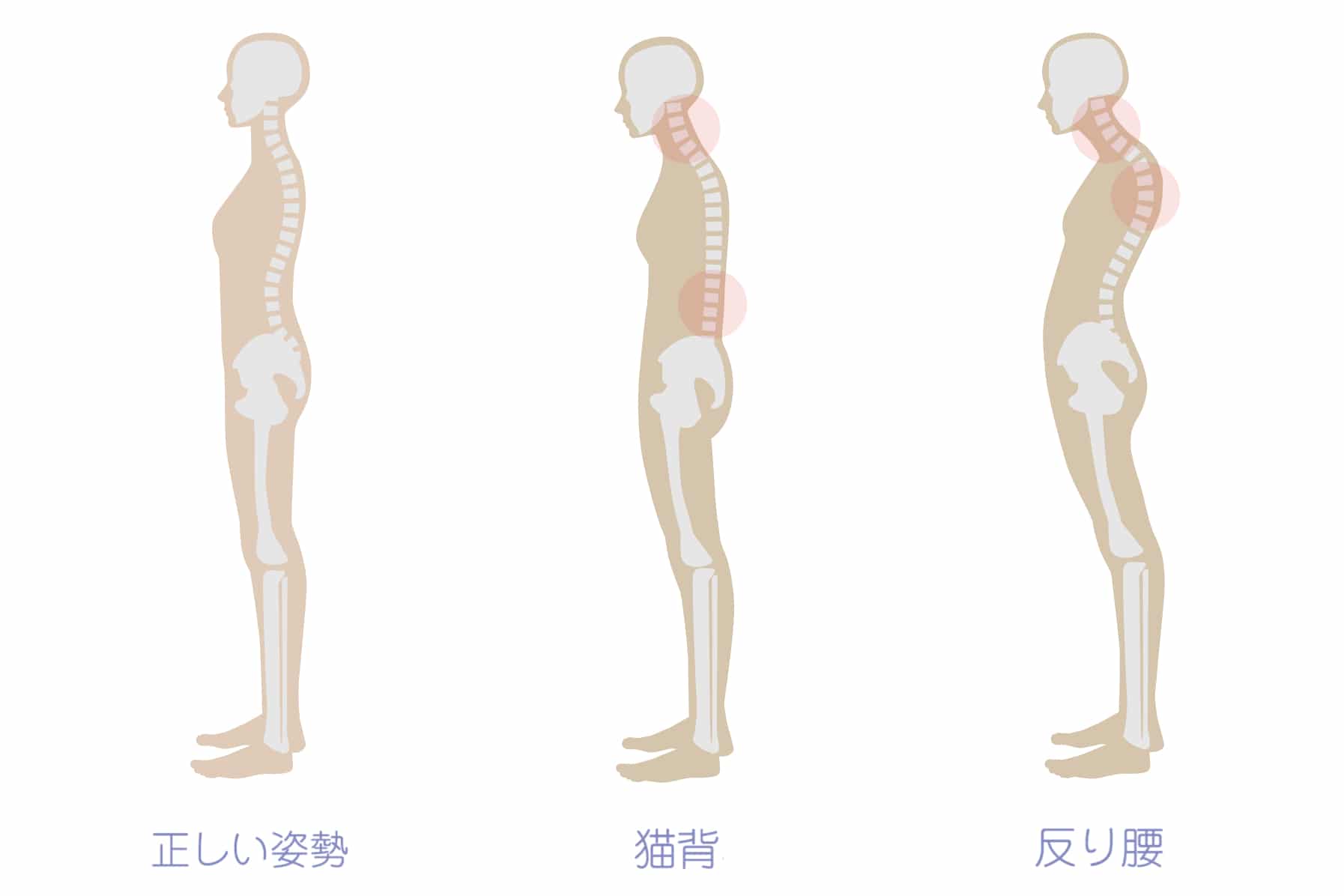

近年注目されている視点 ―「姿勢とメカニカルストレス」

1990年代以降、複数の臨床研究で、長期的な不良姿勢が黄色靱帯への機械的ストレス(張力・圧力)を増加させる可能性が指摘されてきました。

たとえば、

- 猫背

- 反り腰

- 片脚荷重

- 歩行バランスの崩れ

といった姿勢パターンは、胸椎〜腰椎後方の靱帯に負荷が集中しやすく、その慢性的な負担が骨化プロセスに影響する可能性が議論されています。

ただし、姿勢だけで発症するわけではなく、あくまで「複数要因のひとつ」として理解することが重要です。

原因が一つに絞れないからこそ、希望がある

黄色靱帯骨化症は、遺伝・年齢・代謝・生活環境・姿勢など、多くの要素が絡み合う複雑な疾患です。

つまり、既に骨化があっても、日常の身体環境を見直すことで、今後の負担のかかり方を変えられる可能性があるということです。

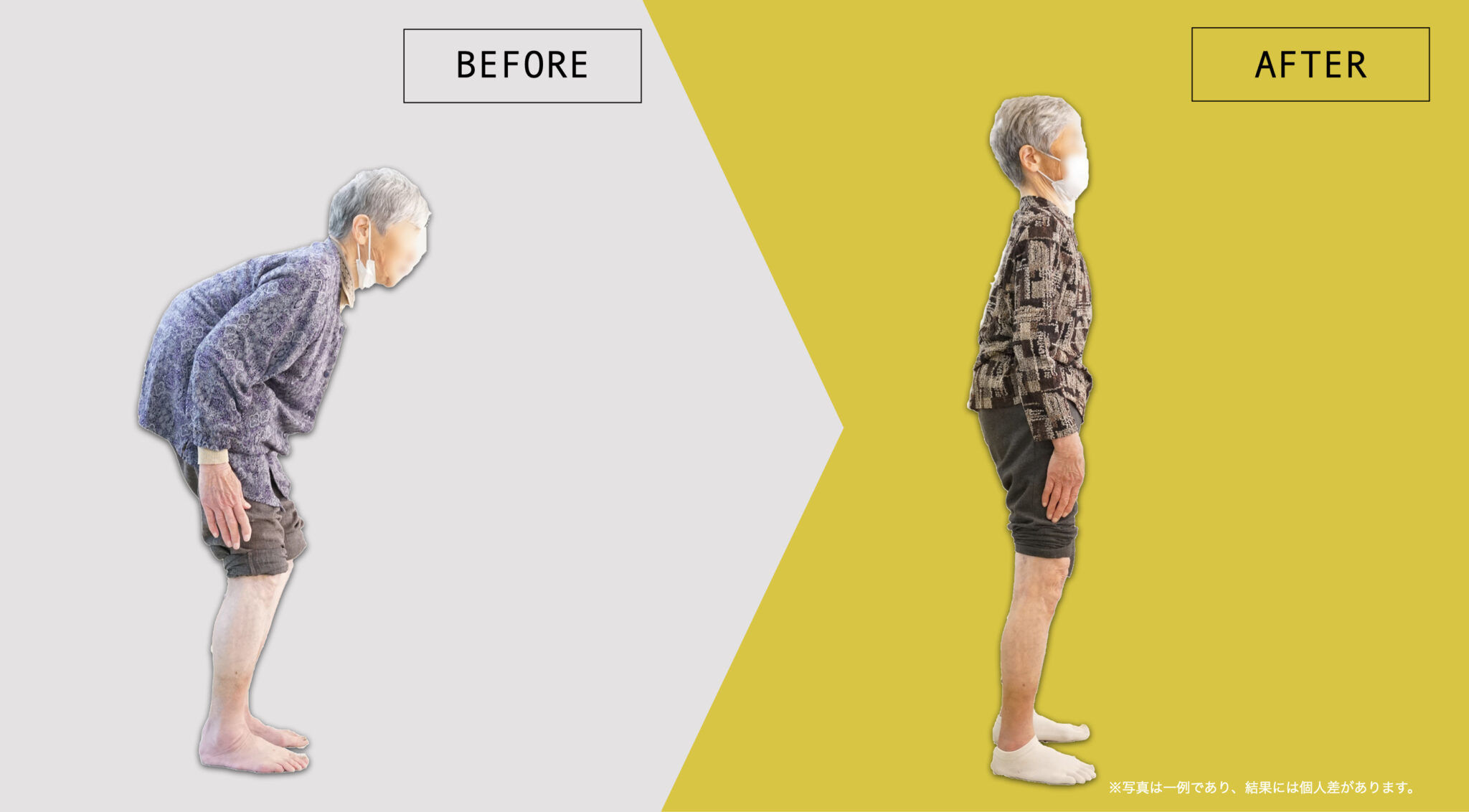

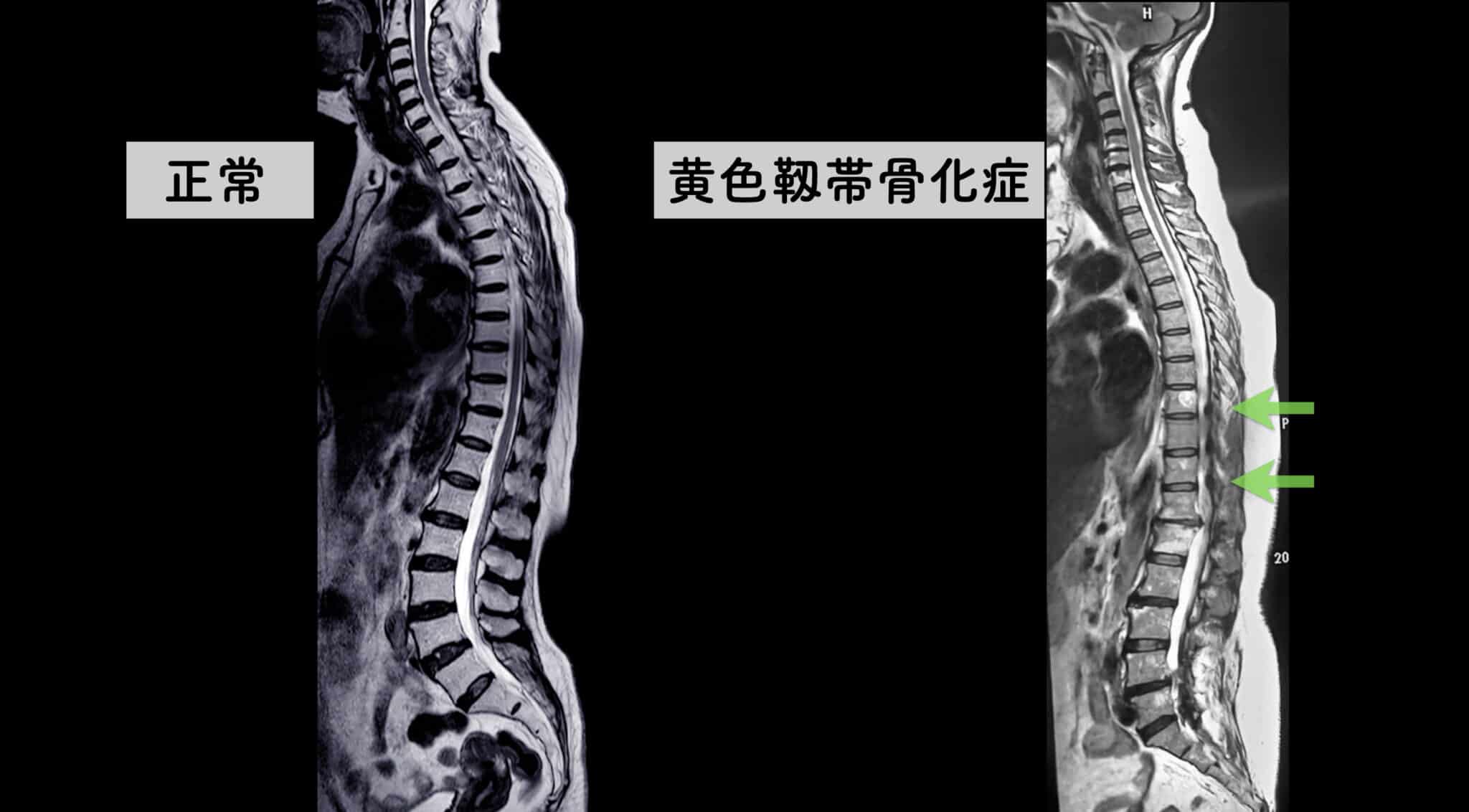

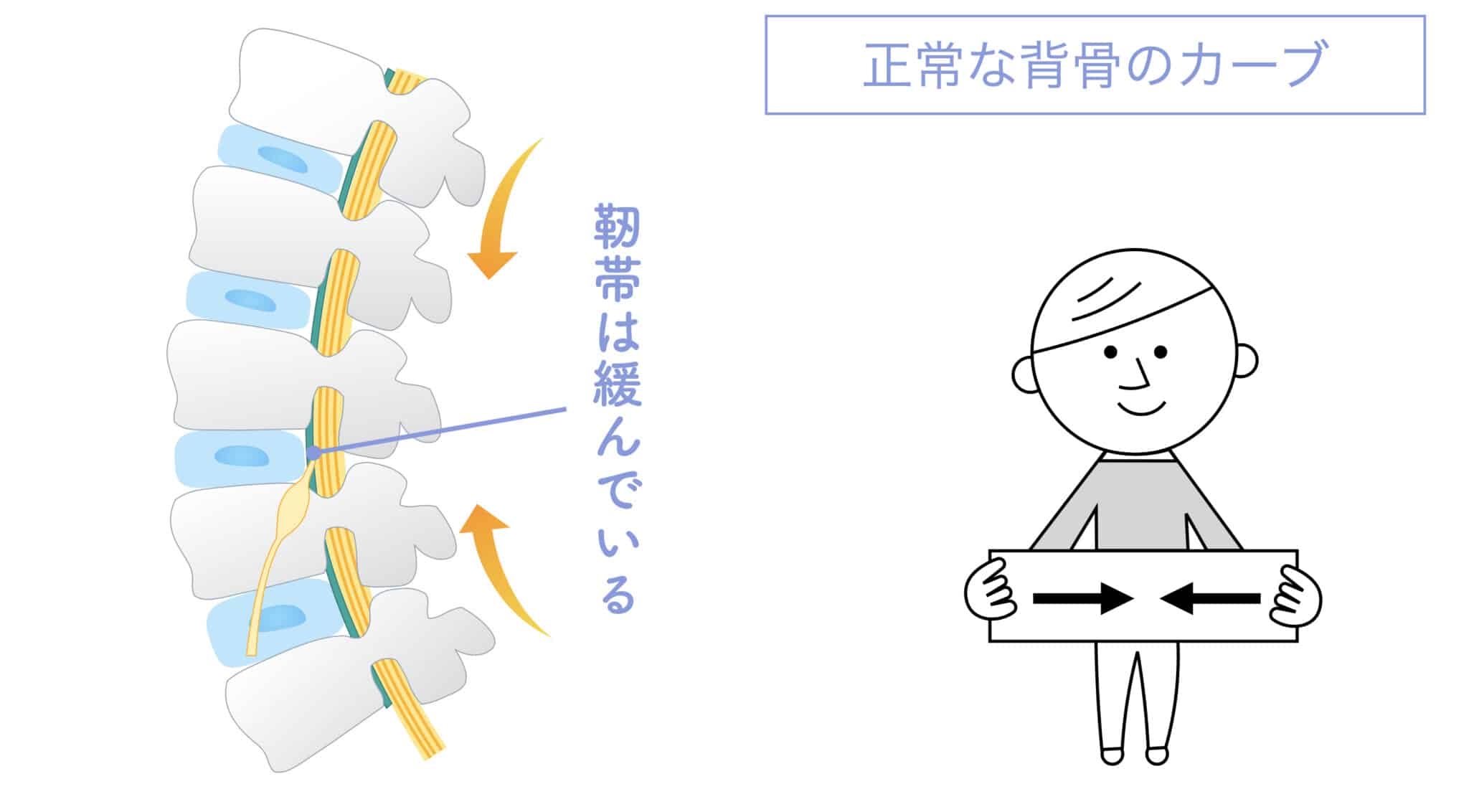

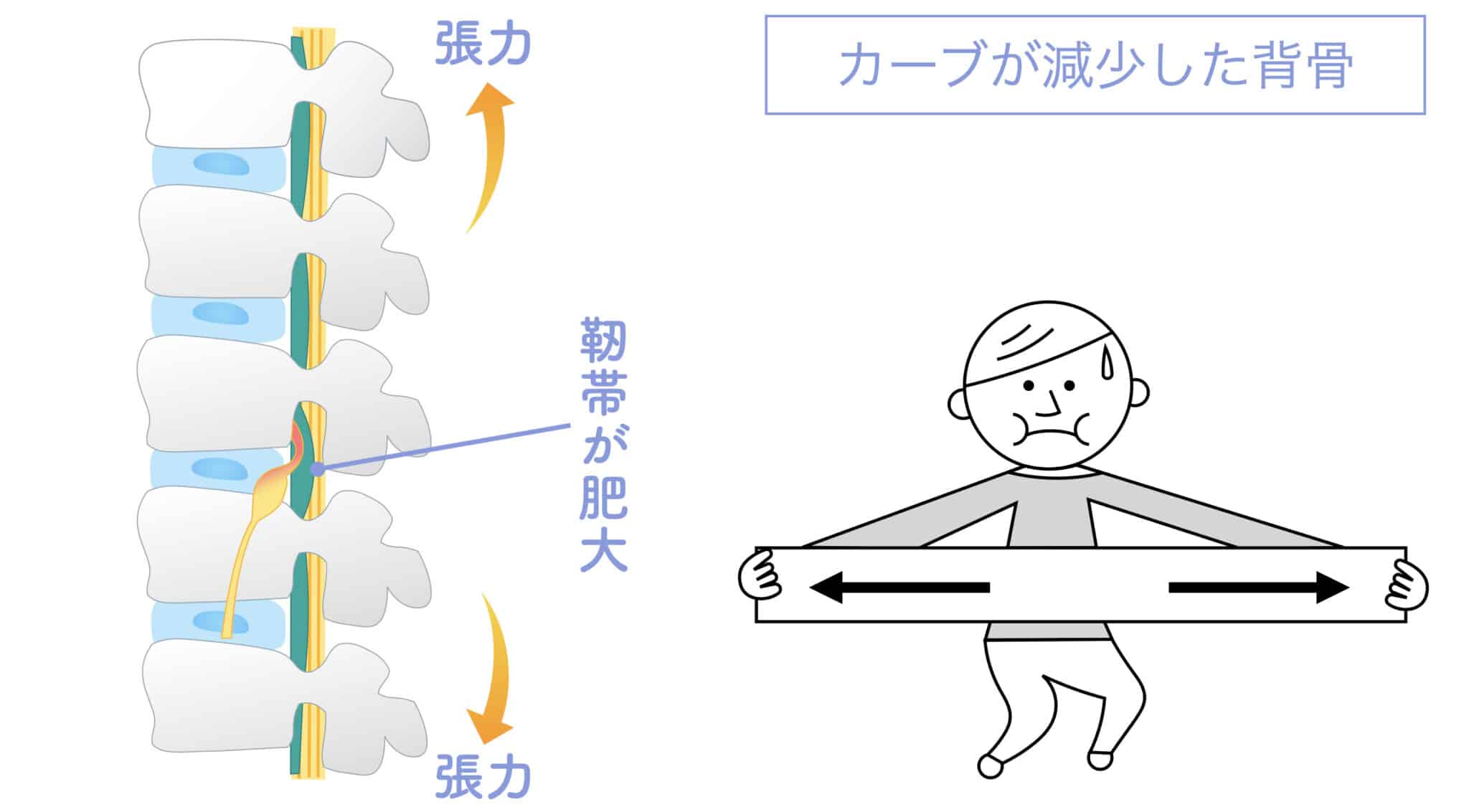

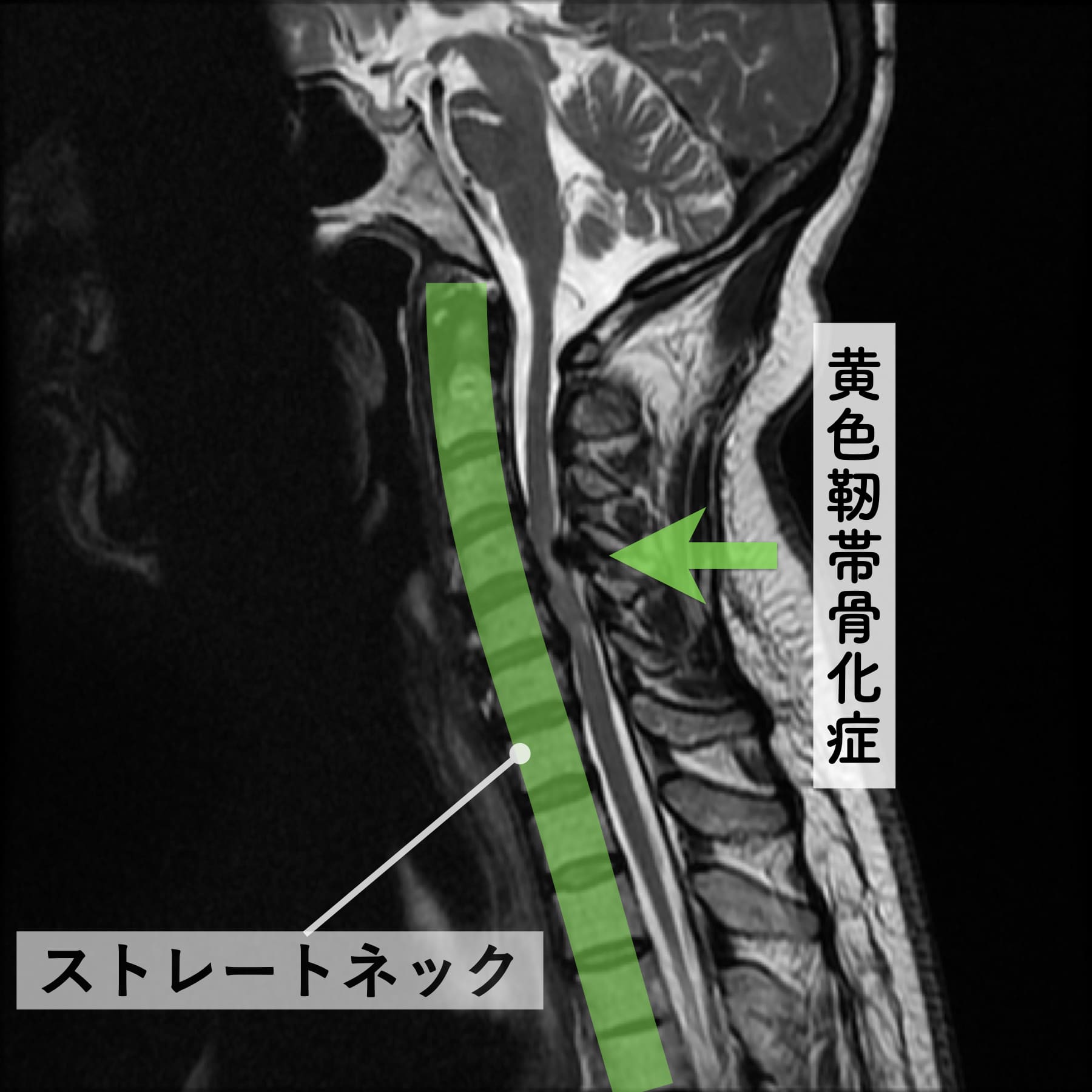

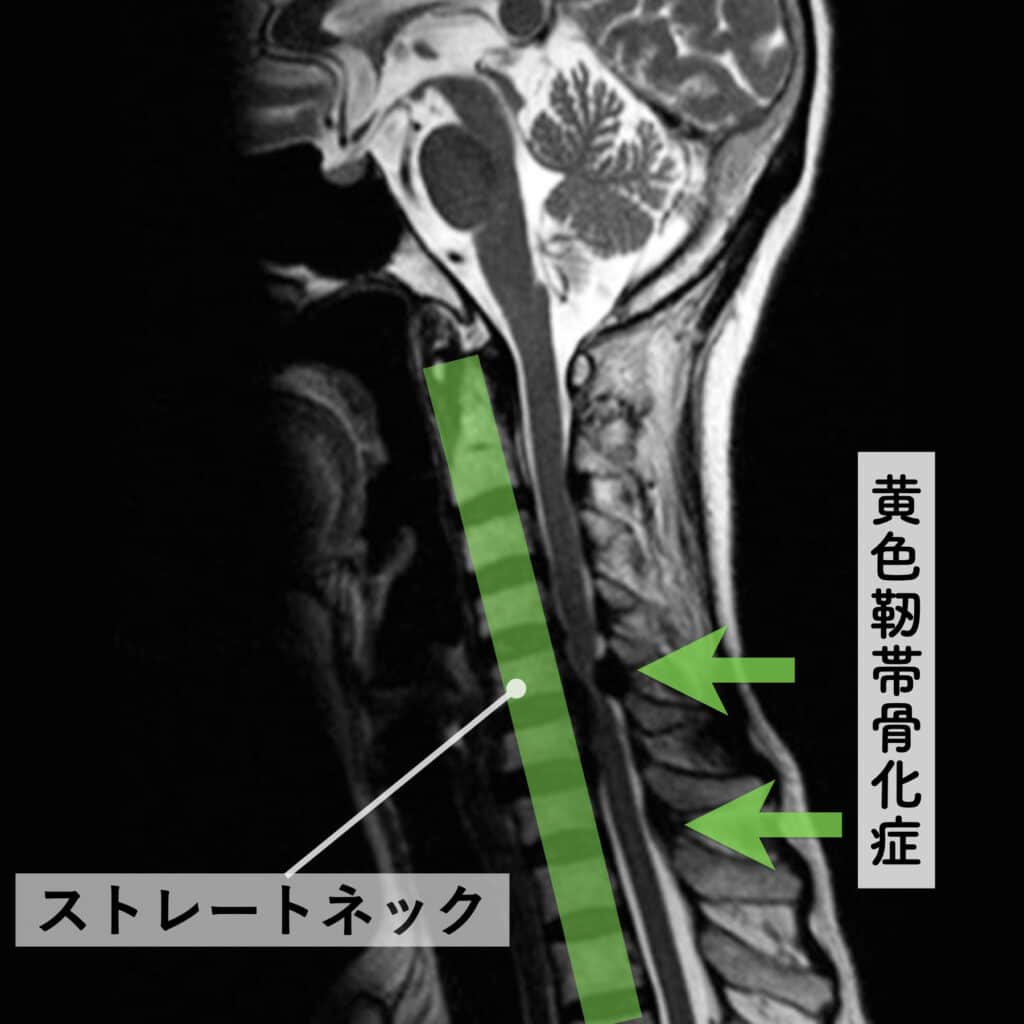

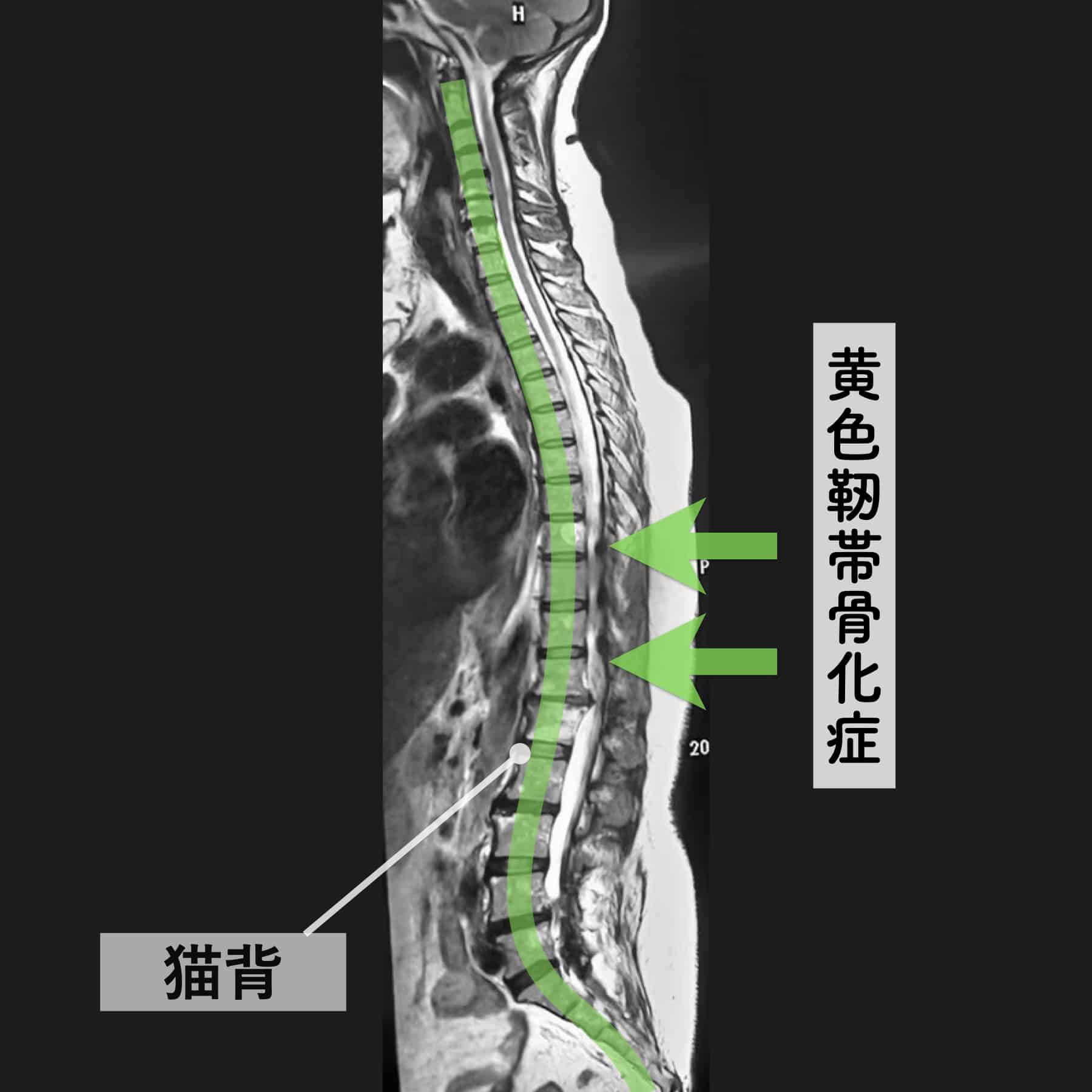

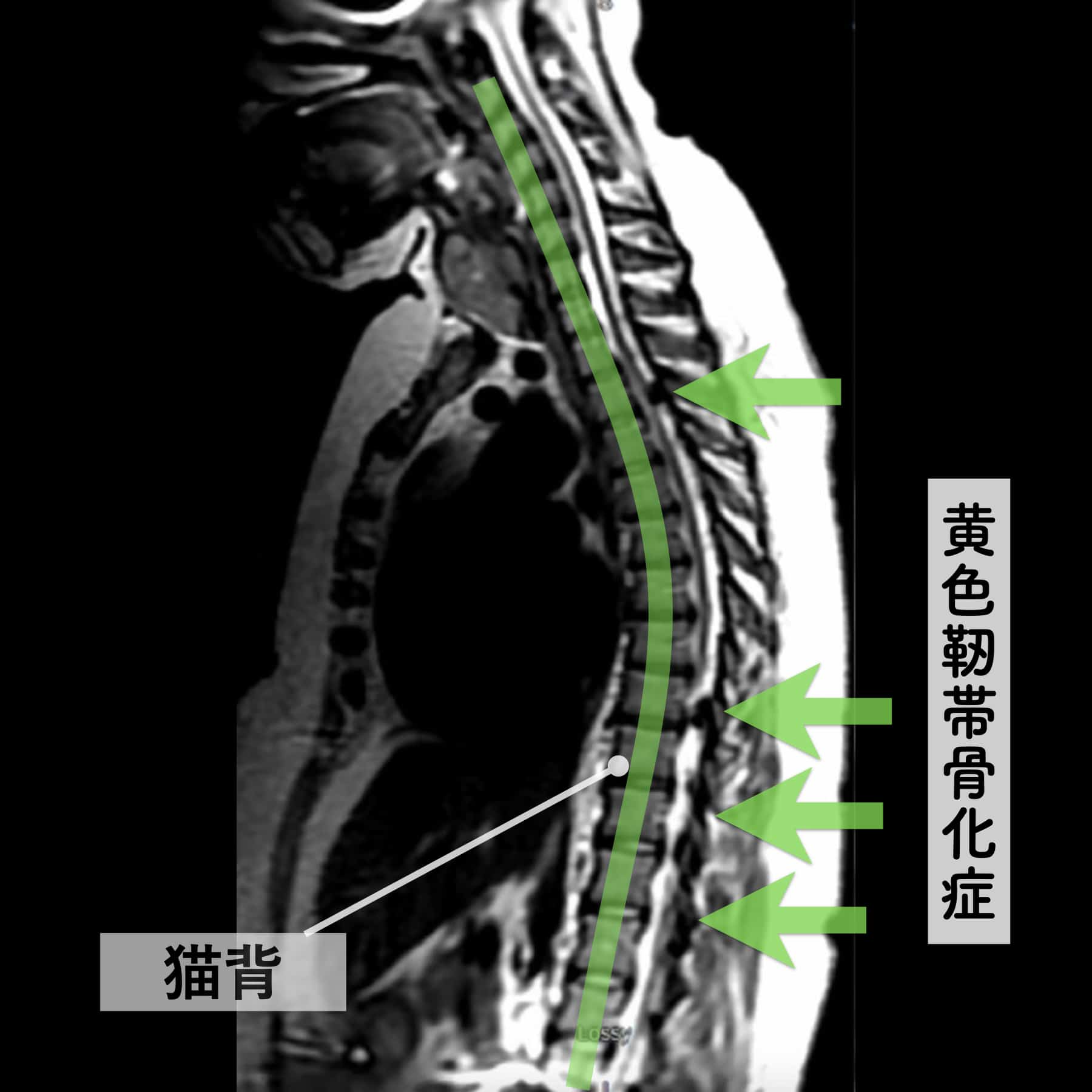

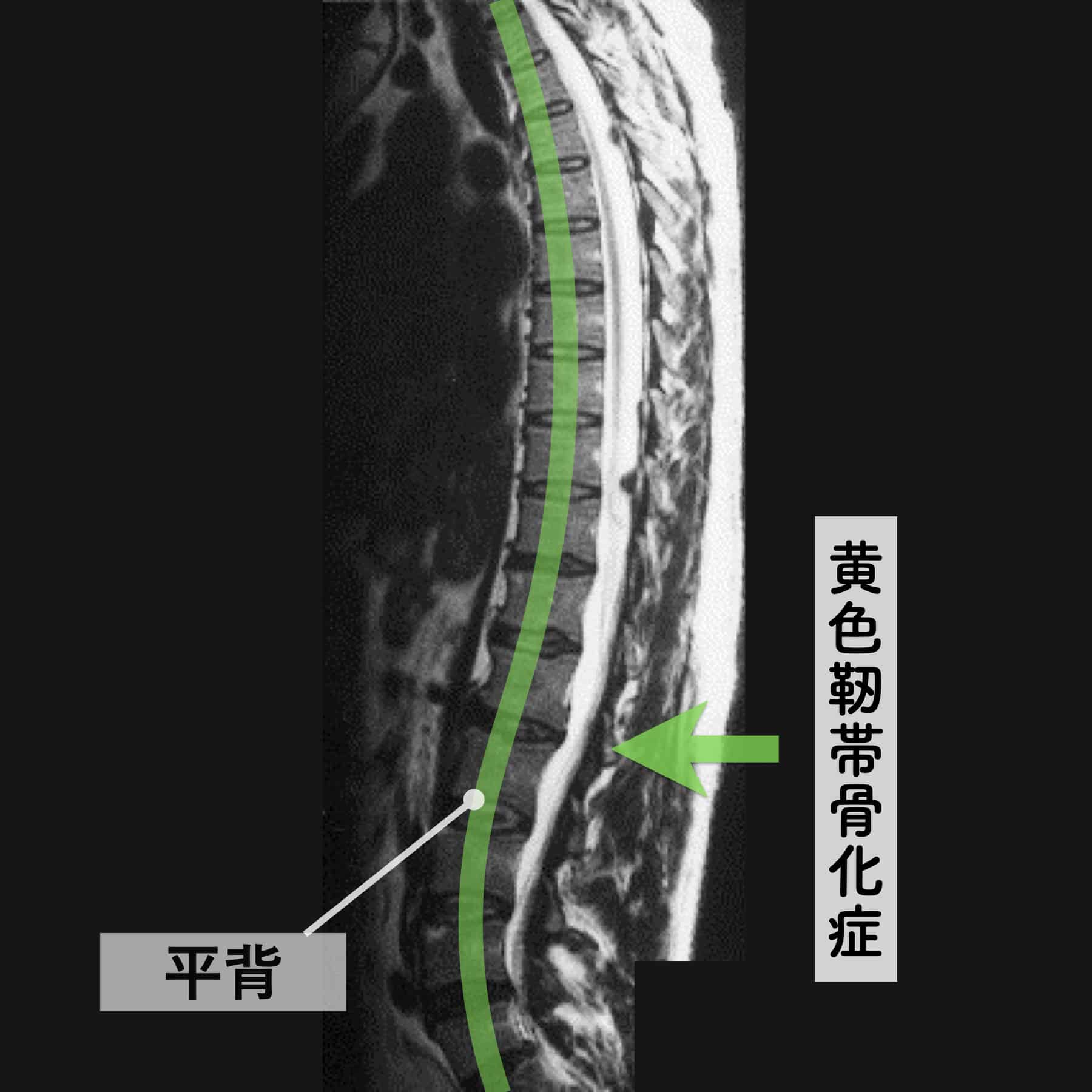

上の写真を見てみてください。左が正常例、右が黄色靱帯骨化症のMRIです。矢印の部分の黄色靱帯が分厚くなり、脊髄に近づいているのがわかります。

では、両者の違いは何でしょうか?

それは——姿勢です。

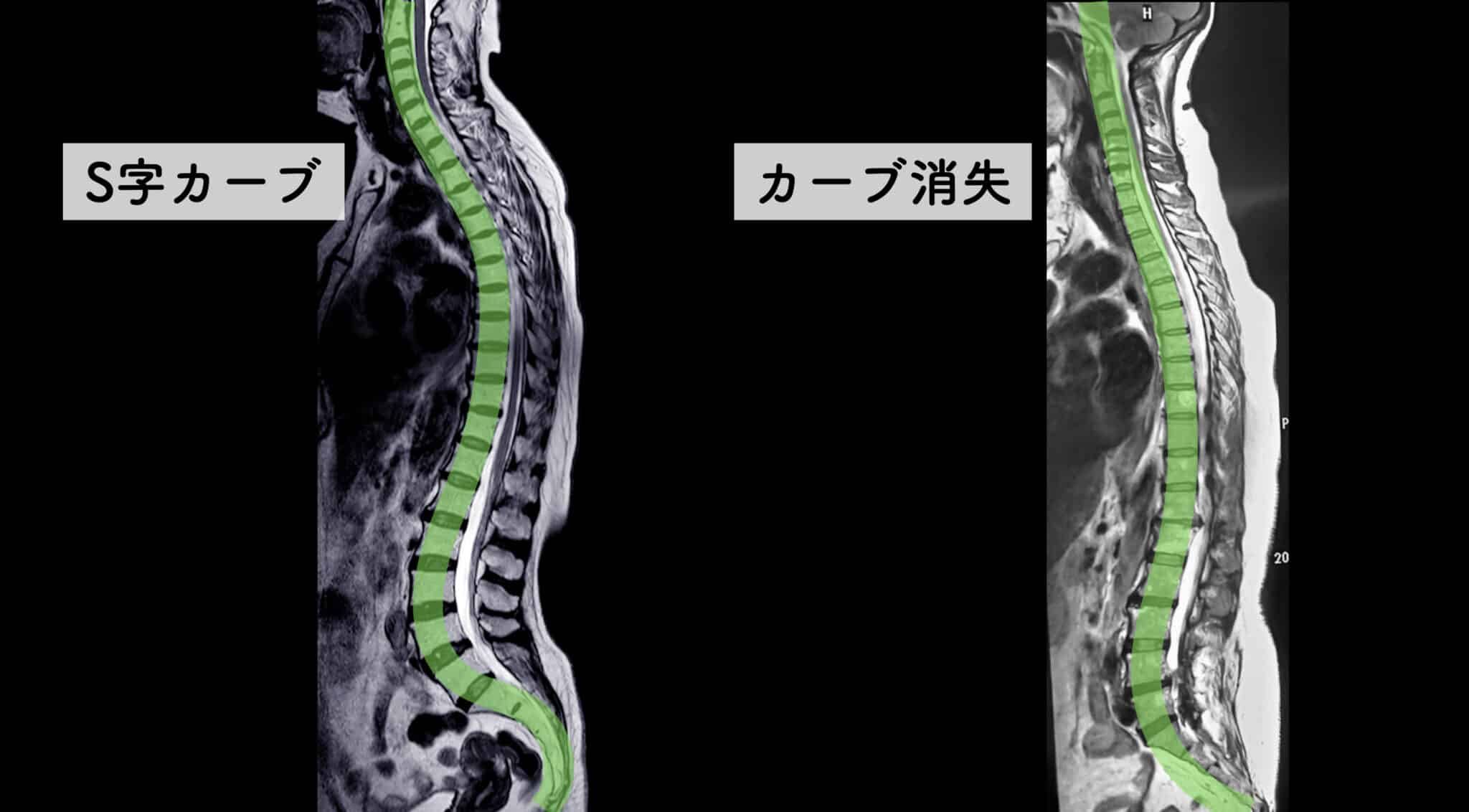

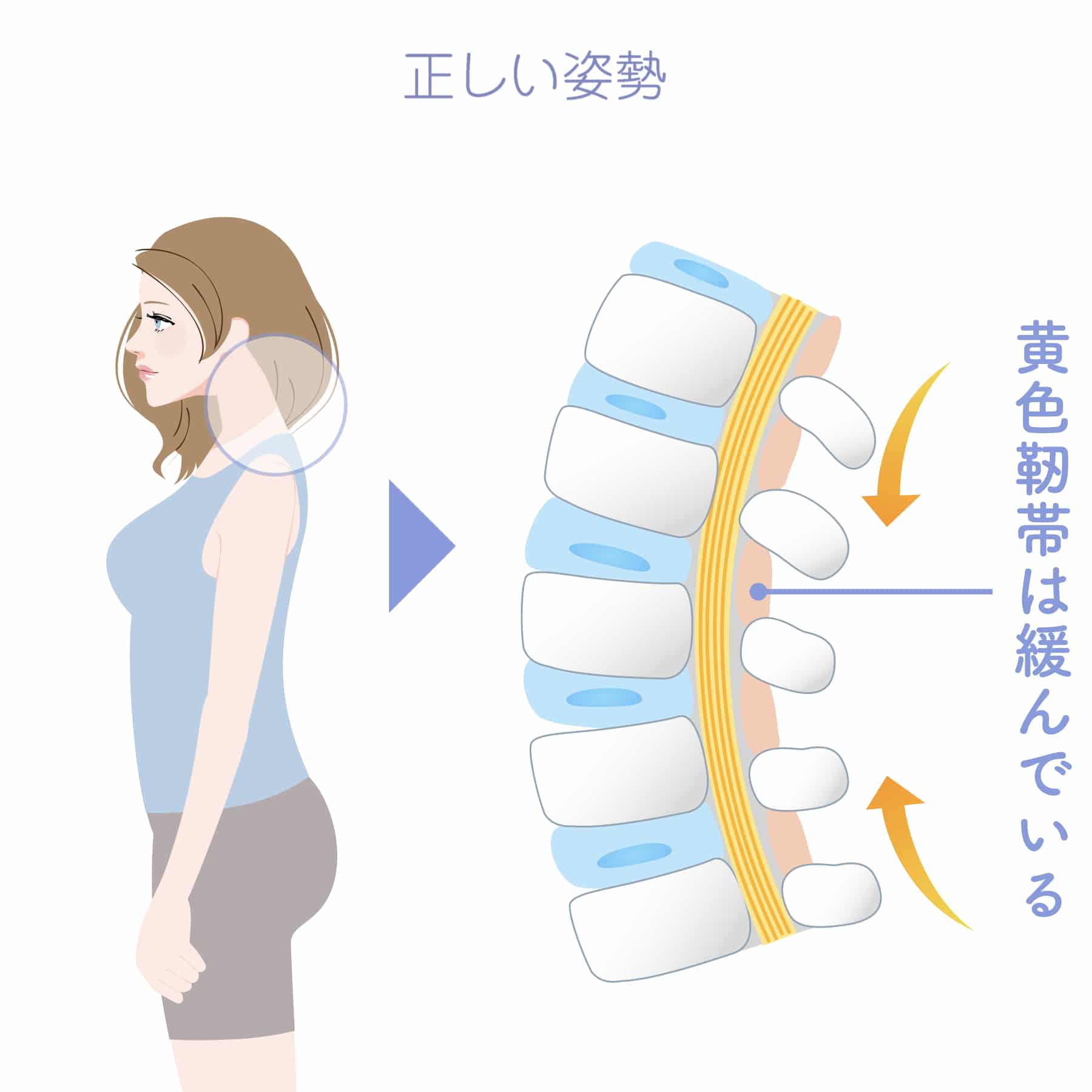

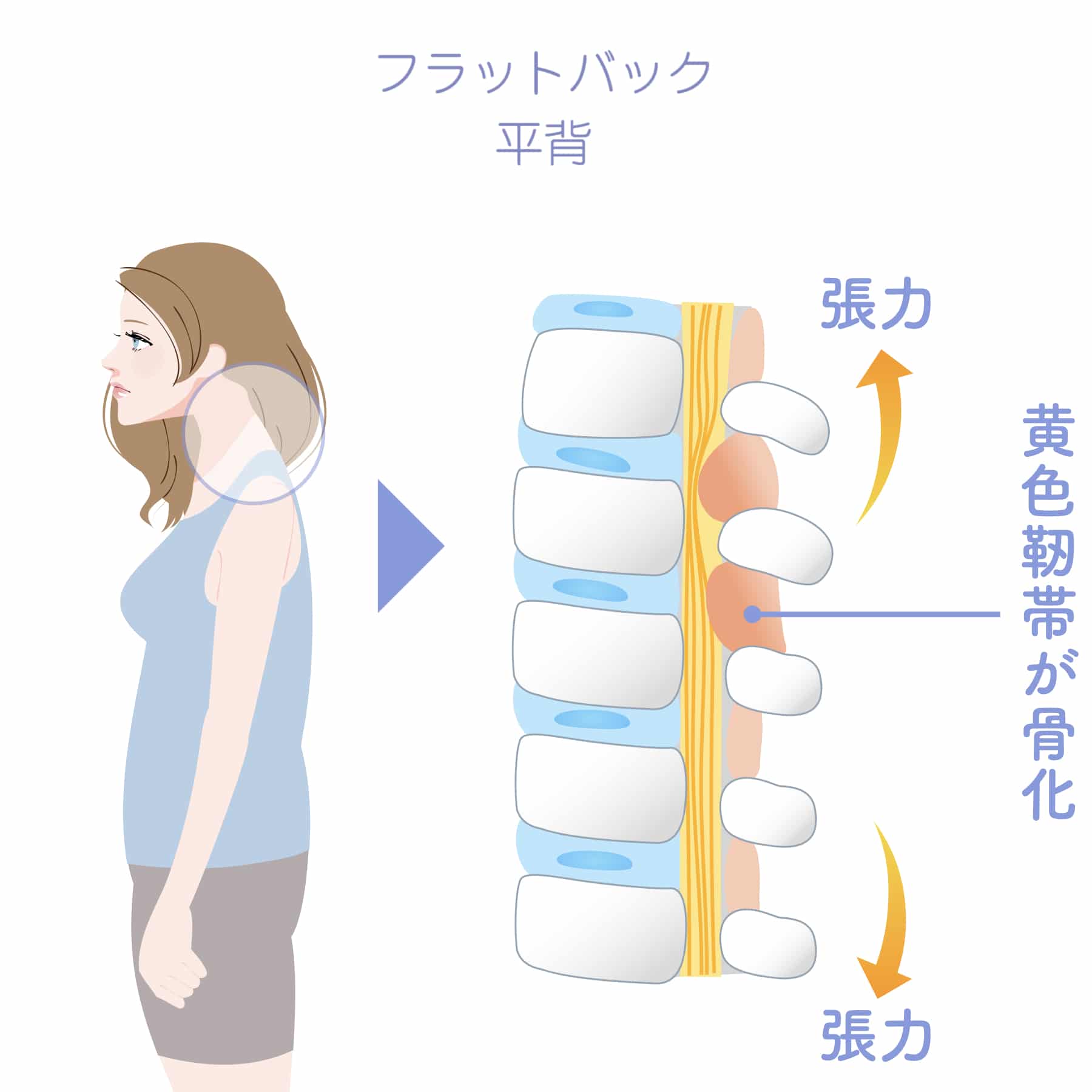

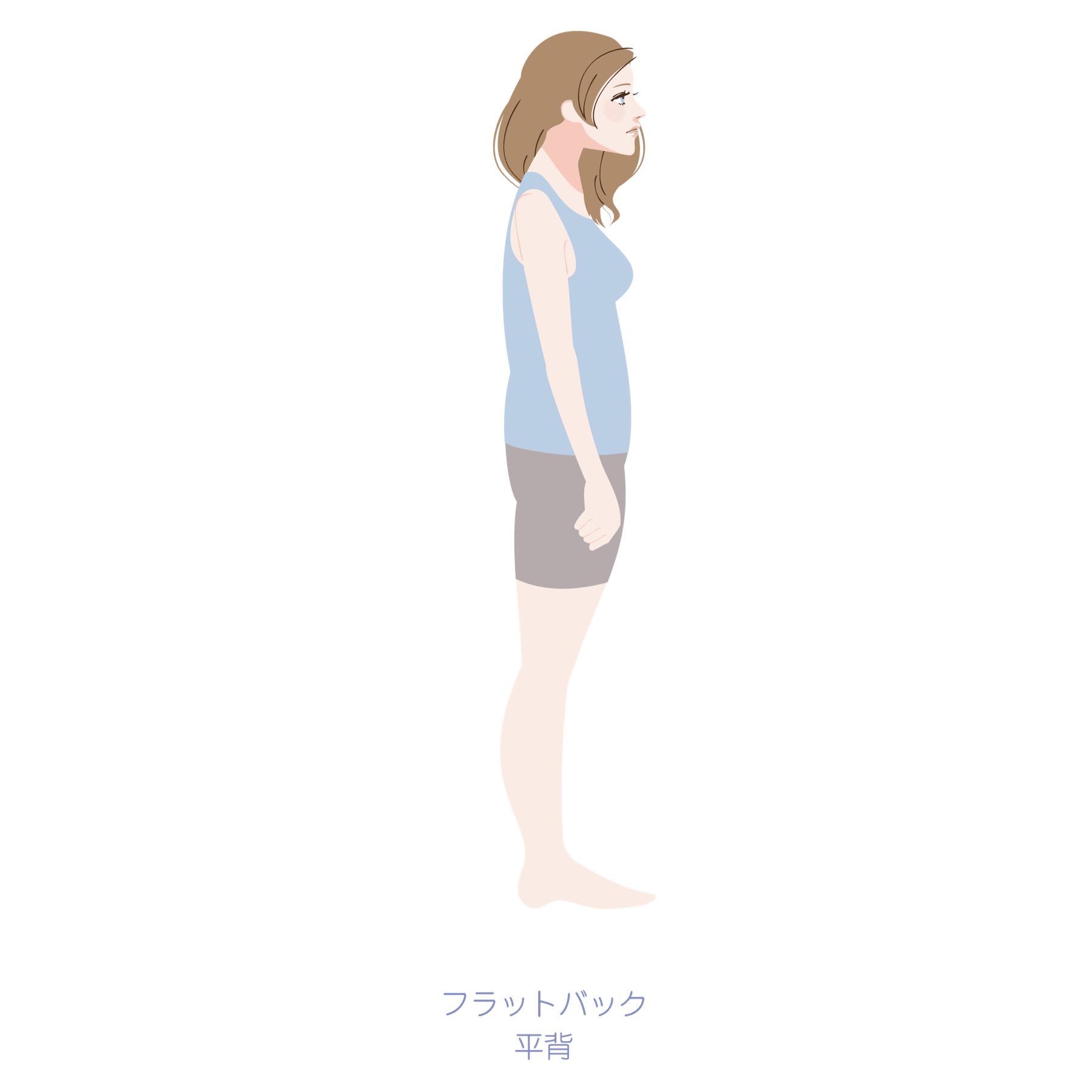

左の正常例は、背骨が本来のS字カーブを保っています。一方、右の黄色靱帯骨化症の例では、背骨がまっすぐに近い「平背(フラットバック)」で、猫背傾向が見られます。

背骨のカーブが失われると、黄色靱帯にかかる張力や圧力の方向が変わり、長年の積み重ねによって靱帯が分厚くなることがある、という報告もあります。つまり、姿勢は背骨だけでなく、靱帯の環境そのものを左右する可能性があるのです。

機械的負荷と黄色靱帯骨化症の関係

2021年、Yin Zhaoらは胸腰部黄色靱帯に4〜12週間の周期的引張ストレスを加える動物実験を行いました。その結果、黄色靱帯に骨化が生じ、骨形成に関与する分子(BMP-2、RUNX-2 など)の発現が増加したと報告しています。特に12週間後で変化が顕著でした。

この研究は、黄色靱帯骨化症(OLF)が、加齢や遺伝だけではなく、継続的な機械的負荷(姿勢・力のかかり方)と関係する可能性を示唆しています。つまり、長時間の猫背・反り腰・平背などの姿勢が、靱帯にストレスを与えやすい環境をつくることがあります。

だからこそ、日常生活で背骨のカーブを保つ姿勢づくりが重要なのです。

最新の治療研究と展望

黄色靱帯骨化症(OLF)は、かつて「加齢や遺伝が主因で、進行を止めることは難しい」とされてきました。しかし、近年の基礎研究・細胞研究・動物実験により、まったく新しい視点が生まれています。

それは、

“骨化は、姿勢や重心によって生まれる機械的ストレスの影響を受ける”

という考え方です。

2006年 Tsukamotoらの研究

ラットの脊椎靱帯に10Nの周期的引張ストレスを10週間加えたところ、

・軟骨化

・骨化が進行し、ヒトの靱帯骨化に類似した組織像が確認されました。

→骨化に「力学的刺激が関与する可能性」を示唆。

2007年 Wangらの研究

胸椎黄色靱帯骨化症患者から採取した細胞にストレッチ負荷を加えると、

・ALP

・Runx2

・Osterixといった骨形成関連遺伝子の発現が上昇。

さらに、p38・ERK1/2シグナル経路が活性化し、骨芽細胞分化が促進。

Osterix is a key target for mechanical signals in human thoracic ligamentum flavum cells(2007)

2012年 Liuらの研究

反復的な引張ひずみを加えると、

・β-catenin

・Runx2

・Sox9

・オステオポンチンが増加し、骨化が進行。→β-catenin経路が骨化促進の鍵である可能性。

2020年 Gaoらの研究

周期的引張ストレスを与えたラットモデルでは、

・RUNX2

・Osterix

・ALP

・OCNの発現が上昇。さらに、IHH経路が活性化し、骨形成が促進。

Cyclic Tensile Stress to Rat Thoracolumbar Ligamentum Flavum Inducing OLF(2020)

2021年 Zhaoらの研究

4〜12週間の背椎への引張ストレスで、

・骨化の進行

・骨形成分子(BMP-2、RUNX-2)の増加

が確認され、期間が長いほど顕著。

Cyclic Tensile Strain(周期的引張ひずみ)とは、靱帯や細胞に「繰り返し引っ張る力」が加わる状態を指します。この力が続くと、組織は刺激に適応しようとし、骨化や構造変化が進む場合があります。黄色靱帯骨化症の研究では、この“継続的な力学ストレス”が骨化の引き金になり得ることが示されています。

1995年から2021年にかけて複数の研究が蓄積され、黄色靱帯骨化症(OLF)は単なる加齢や遺伝だけでなく、黄色靱帯にかかる継続的な機械的ストレス(圧力や引き伸ばし)も発症に関与する可能性が高いことが示されてきました。つまり、姿勢や身体の使い方が、靱帯の状態に影響を及ぼし得るという視点が、医学的にも支持されつつあるのです。

黄色靱帯骨化症の力学的なメカニズム①

平背や猫背になると、脊柱の自然なS字カーブが失われ、脊椎にかかる負荷が特定の部位に偏りやすくなります。その結果、黄色靱帯に持続的なメカニカルストレス(圧縮力・張力)が加わりやすくなり、骨化に関与する要因の一つになる可能性が指摘されています。

本来、S字カーブには衝撃吸収と荷重分散の役割があります。ところが、このカーブが崩れると靱帯が負担を補おうとし、結果的にストレスが蓄積しやすくなる——この構造的背景が、黄色靱帯骨化症との関連として議論されています。

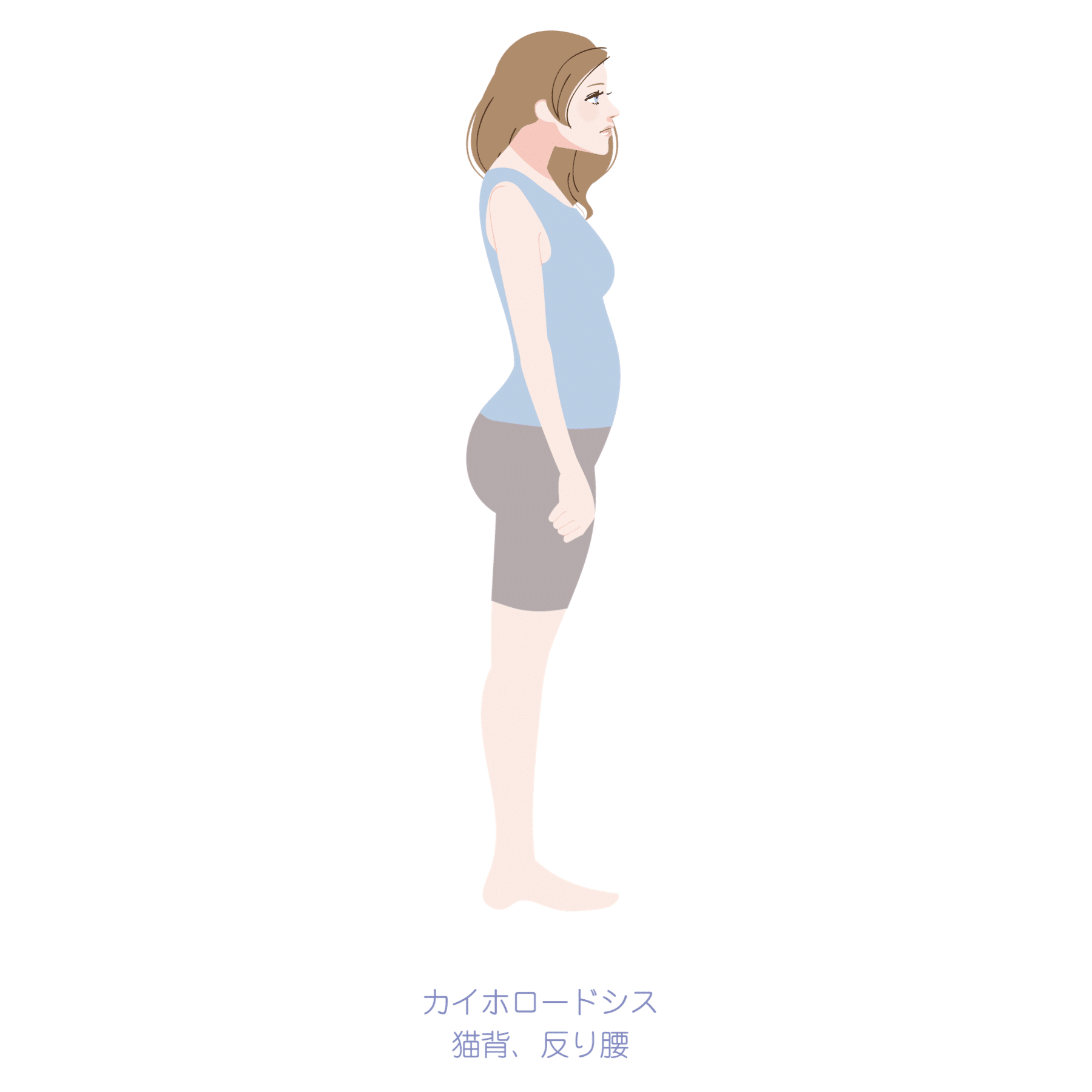

猫背の場合、頚椎に圧力がかかる一方、胸椎から腰椎にかけて張力が発生しやすくなります。

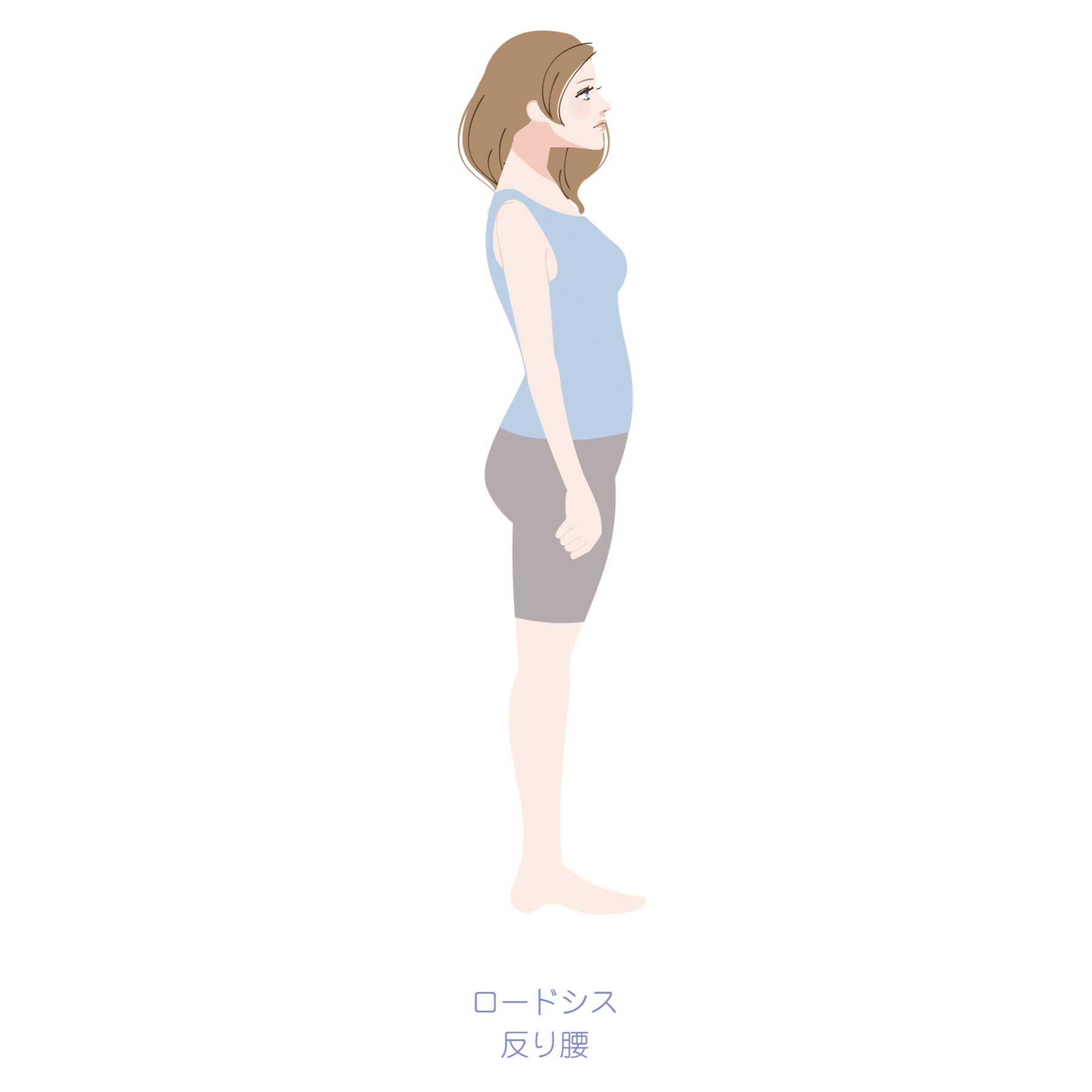

反り腰の場合、腰椎に圧力がかかる一方、頚椎から胸椎にかけて張力が発生しやすくなります。

ただし、姿勢のタイプや力学的負荷の分布は個人差が大きく、「猫背だから必ずここに負担がかかる」「反り腰だから必ずこうなる」と一概に言い切ることはできません。

それでも、理想的なS字カーブが崩れると、脊柱全体で荷重分散がうまく行われず、黄色靱帯にメカニカルストレス(圧縮・張力)が加わる可能性がある、という点は多くの研究で指摘されています。

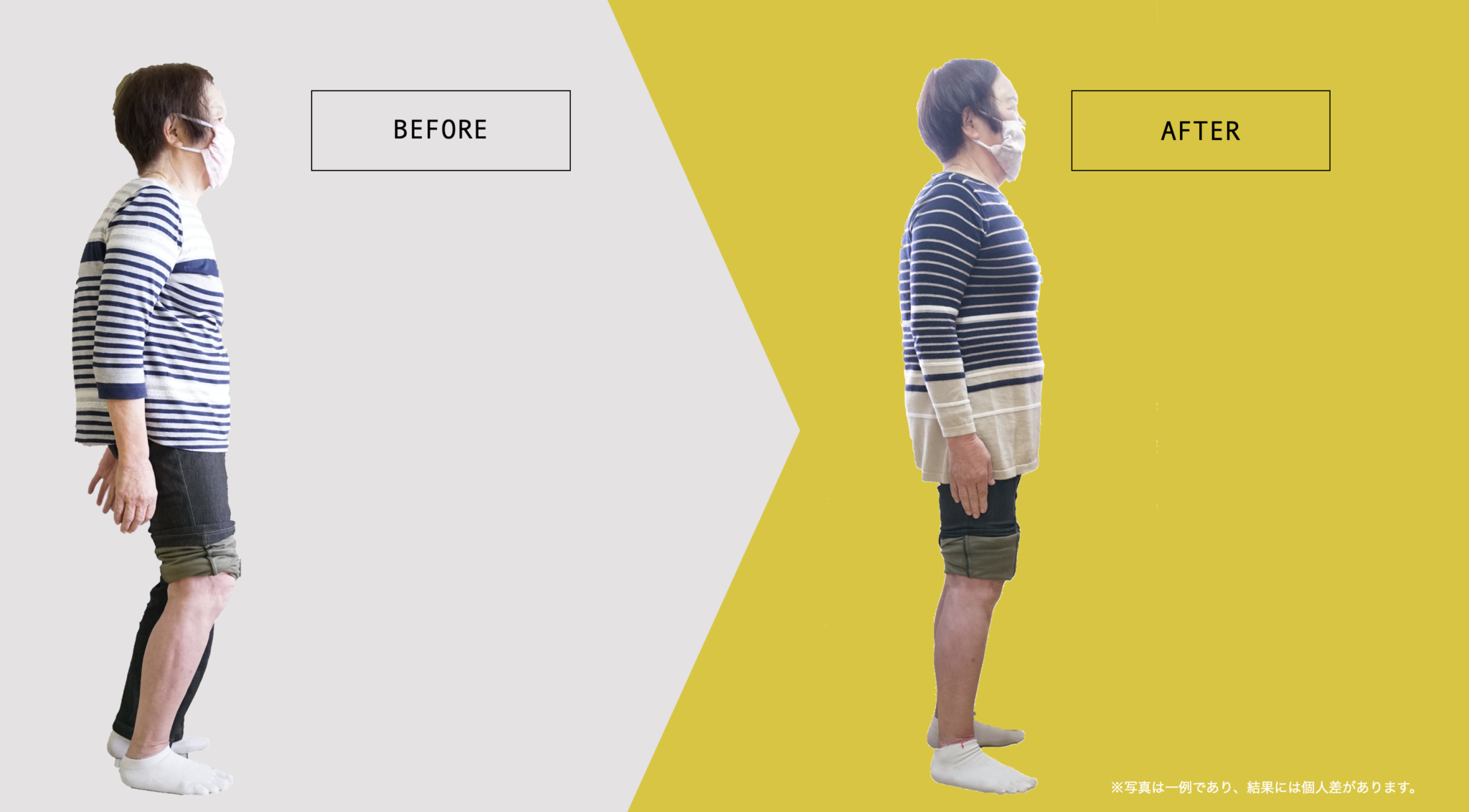

そのため、姿勢に不安がある方や、すでに黄色靱帯の変化を指摘されている方は、まず現在の姿勢を客観的に把握することが、日常生活を考えるうえで有益な視点になるかもしれません。

ストレートネックは、本来ゆるやかな前弯(カーブ)を描く頚椎がまっすぐに近づく姿勢特性を指します。カーブが減少すると、頭部を支える筋肉や靱帯にかかる力の方向が変化し、頚椎後方の組織へ持続的な張力や圧縮力が生じることがあります。

一部の研究では、このような慢性的なメカニカルストレスが黄色靱帯組織に影響し、黄色靱帯骨化症(OLF)の進展に関与する可能性が議論されています。ただし、OLFの発症には遺伝的背景・代謝因子・加齢など複数の要素が関与すると考えられており、ストレートネックだけで説明できるわけではありません。

そのため、頚椎アライメントや日常姿勢を把握することは、脊椎の健康を総合的に考えるうえで参考になる視点といえます。

猫背は、胸椎や腰椎の生理的なS字カーブが減少し、背骨全体が後方に丸くなる姿勢傾向を指します。カーブが失われると、脊椎周囲の筋肉や靱帯にかかる力の向きが変化し、黄色靱帯に持続的な張力や圧縮力が生じる場合があります。

一部の研究では、このような慢性的なメカニカルストレスが黄色靱帯組織に影響し、黄色靱帯骨化症(OLF)の発生・進展と関連する可能性が示唆されています。ただし、OLFには遺伝背景、加齢、代謝因子など複数の要因が関与すると考えられており、猫背だけで説明できるわけではありません。

そのため、姿勢の特徴を把握し、背骨のカーブを適切に保つ意識を持つことは、脊椎の健康を総合的に考えるうえで参考になる視点といえます。

黄色靱帯骨化症の力学的なメカニズム②

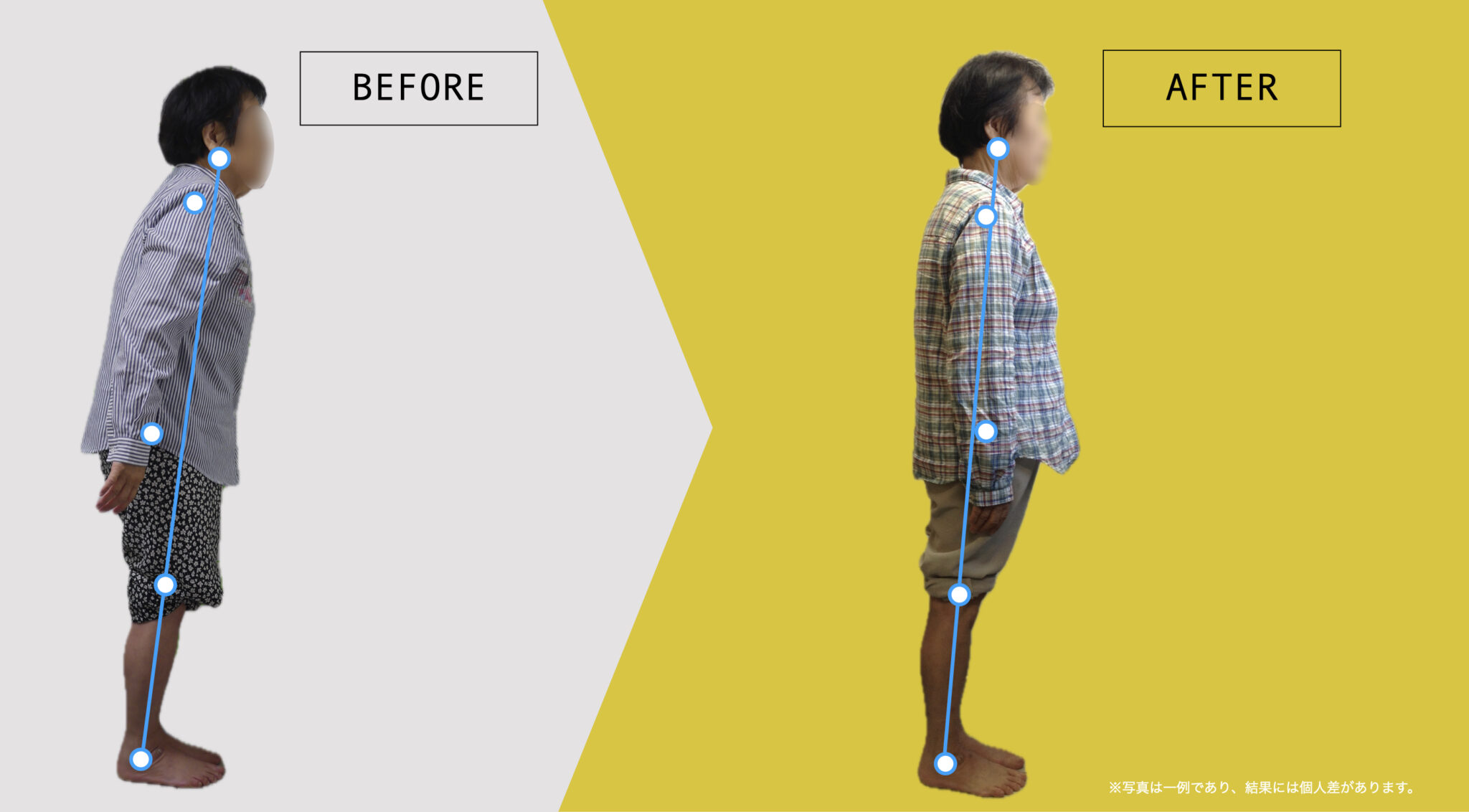

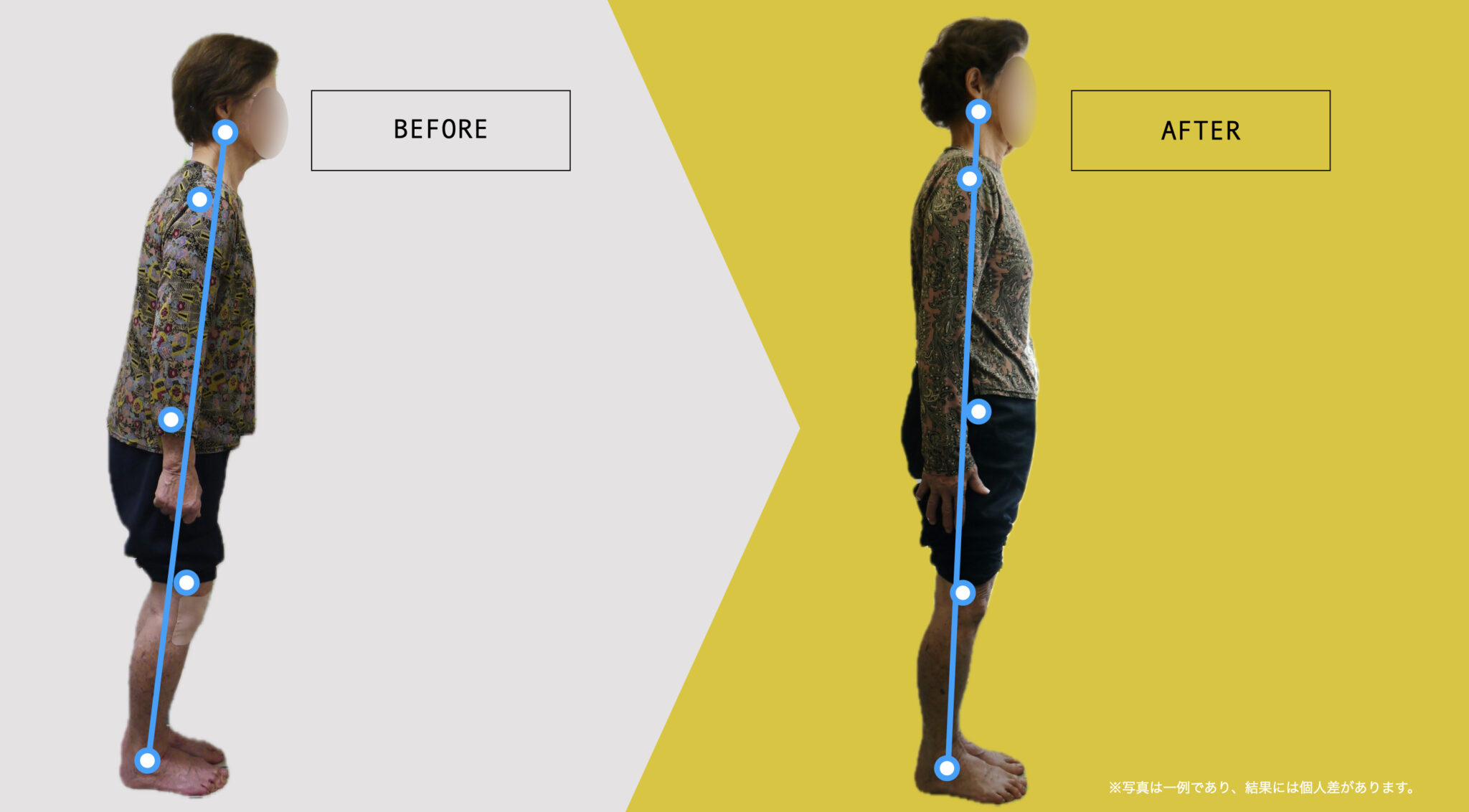

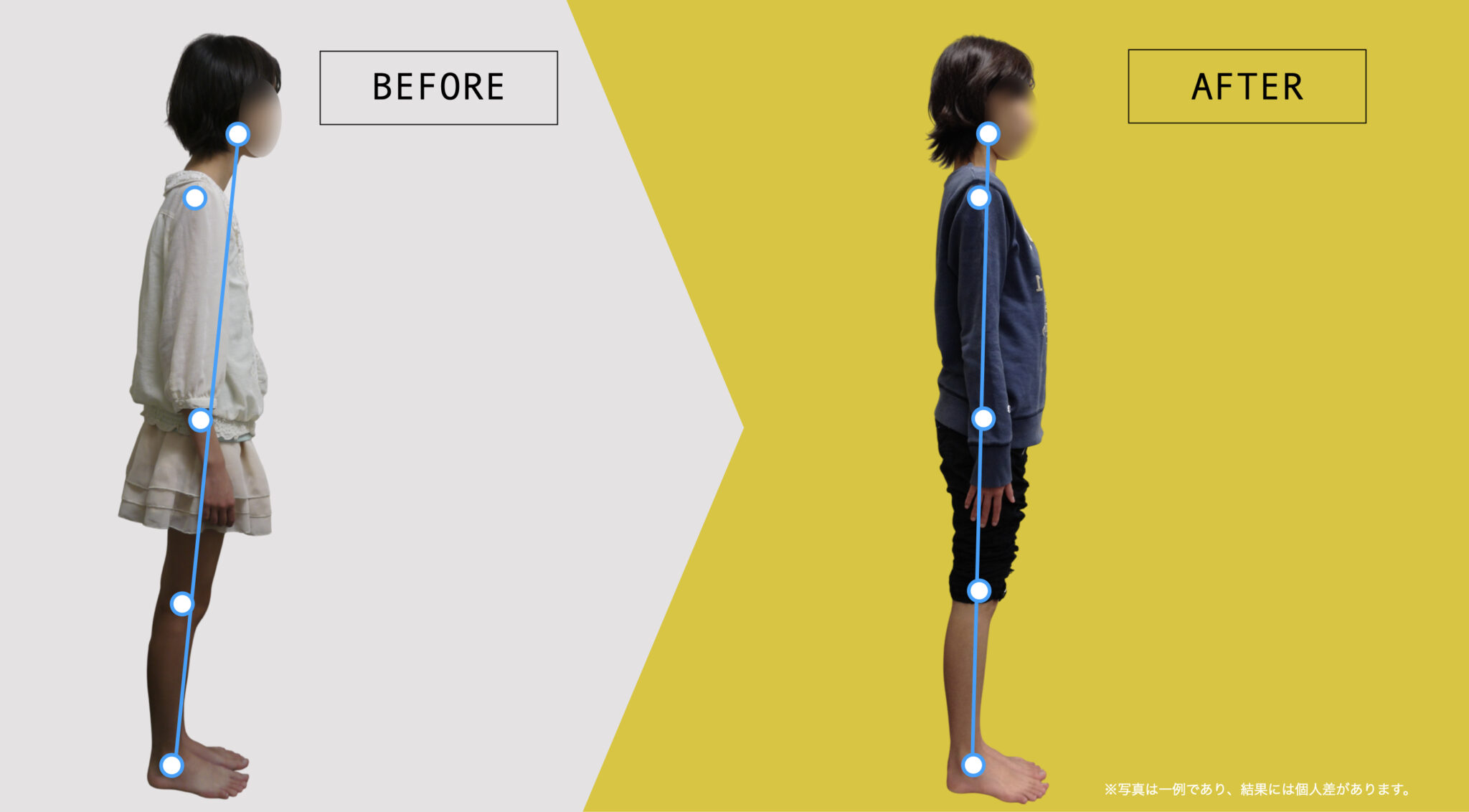

平背や猫背によって脊柱のS字カーブが失われていく背景には、足元から始まる力学的な連鎖があるのではないか──。

この「足元から姿勢が制御される」という考え方を、

私は Hand-Standing理論 として整理しています。

逆立ちをするとき、人は手のひら全体ではなく、

指を大きく広げ、床を“つかむ”ように使ってバランスを取ります。

姿勢が崩れたとき、最初に働くのは体幹ではなく「指」です。

足も同じで、足指が地面を適切に捉えられなくなると、

重心制御が乱れ、姿勢全体に影響が及びます。

私はそのように考えています。あくまで私の臨床的視点であり、すべての方に当てはまるわけではありませんが、以下の流れが多くのケースで共通してみられました。

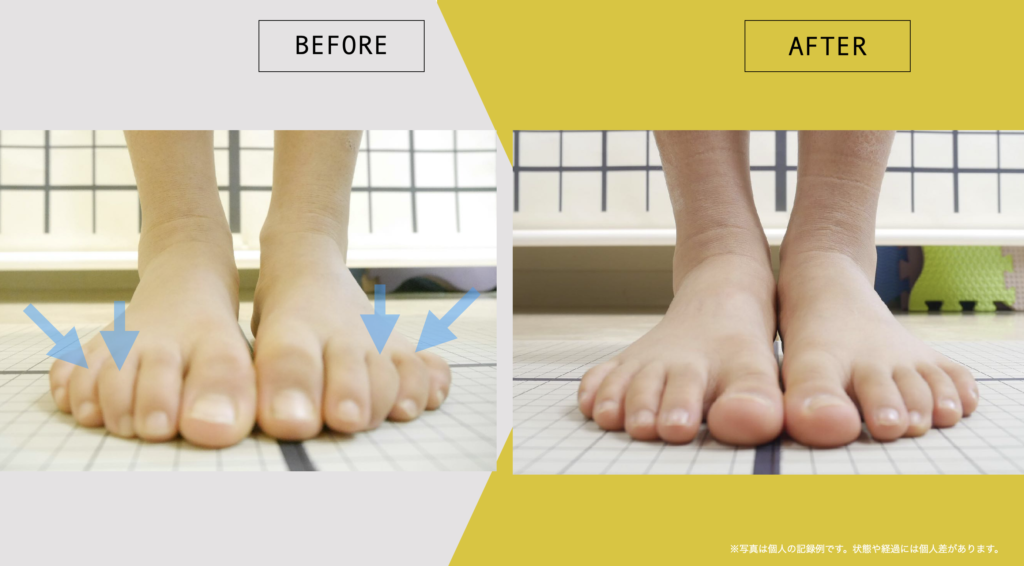

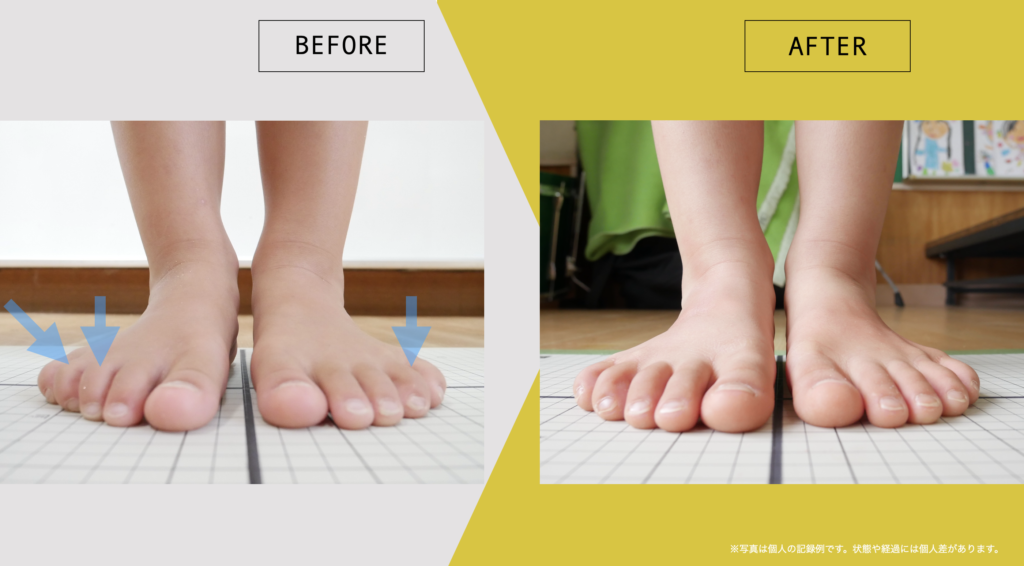

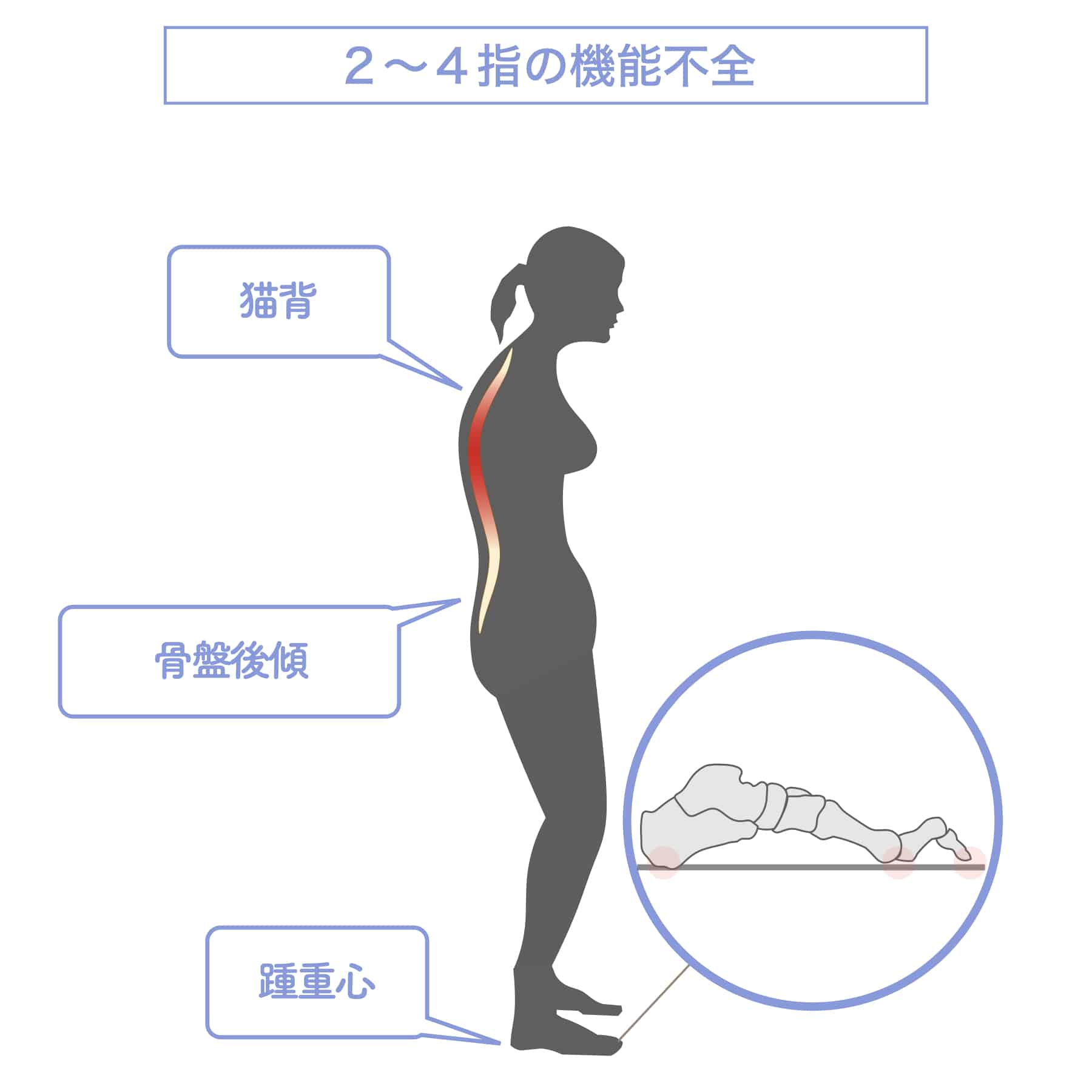

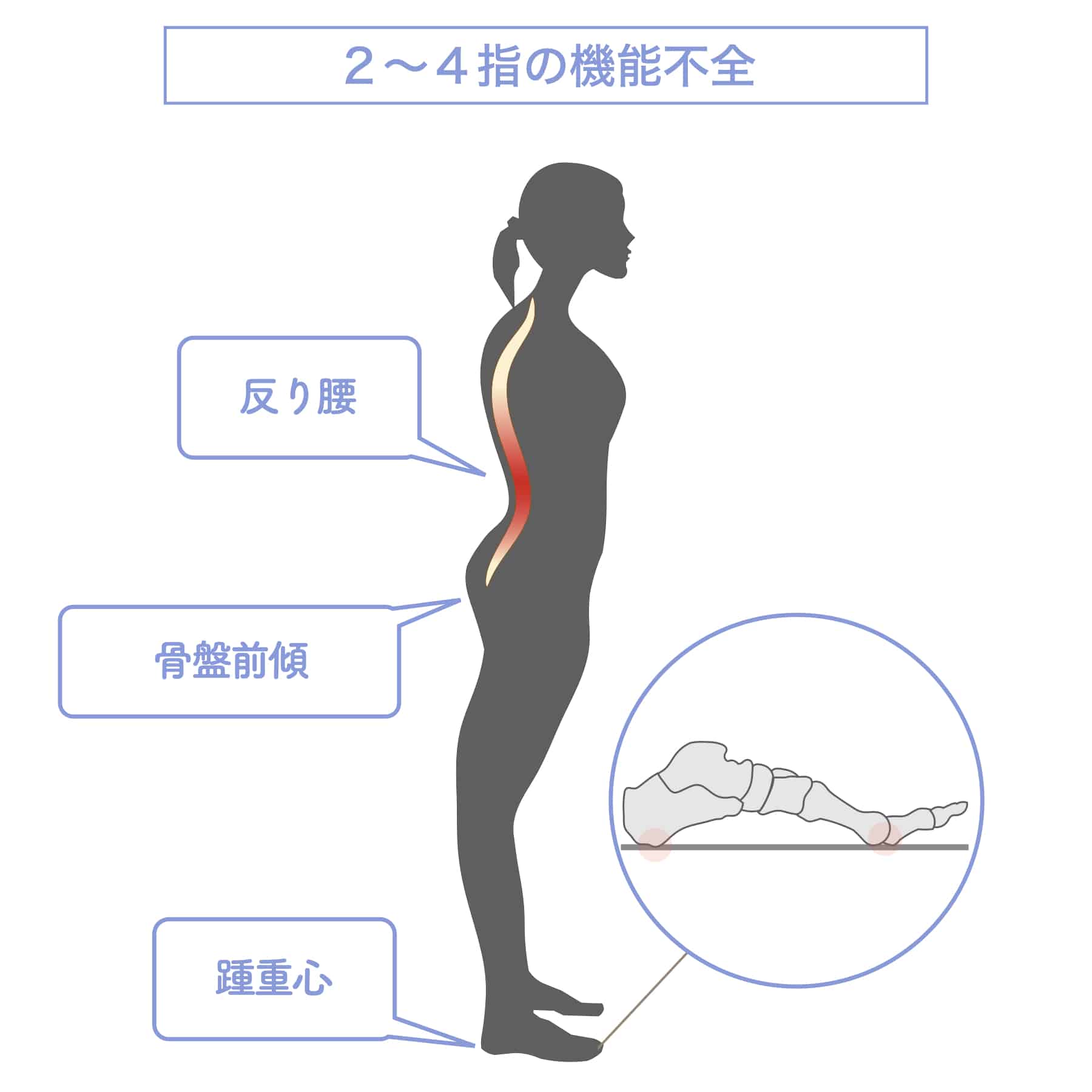

足指が正しく接地できないと、荷重のかかり方が変わり、姿勢や歩行バランスに影響することがあります。

足指の支持が弱くなると、無意識に体重がかかと側へ偏る傾向がみられることがあります。

重心位置の変化は骨盤の角度に影響し、姿勢全体の調整が必要になります。

骨盤の傾きが続くと、背骨全体のアライメントが変化し、猫背・反り腰などの姿勢パターンがみられることがあります。

S字カーブは荷重を分散する役割がありますが、減少すると局所的に負担が集中する可能性があります。

一部の研究では、脊椎のアライメント変化により黄色靱帯へ持続的な張力・圧縮力が加わる場合があると報告されています。

1995〜2021年の基礎・臨床研究では、黄色靱帯への慢性的な機械的負荷が骨化プロセスと関連する可能性が示唆されています。ただし、OLFは遺伝・代謝・加齢など多因子性であり、足指や姿勢だけで説明できるわけではありません。

この流れは、あくまで「足指→重心→骨盤→脊柱→靱帯」という身体連鎖に着目した視点です。姿勢や脊椎の健康を考える際、足元を含めて全身を観察することは有益な場合があります。

このメカニズムについて詳しくみていきましょう。

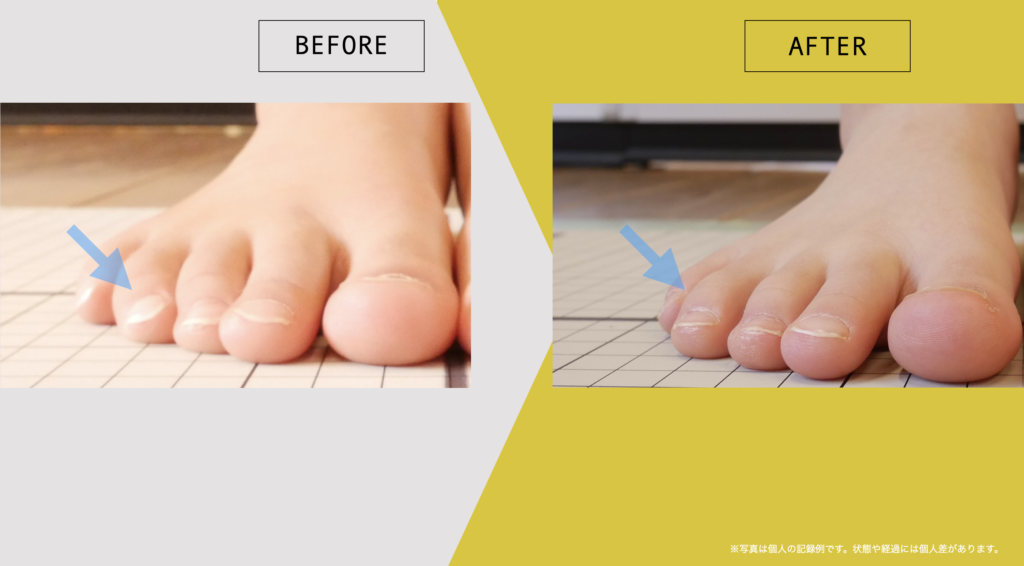

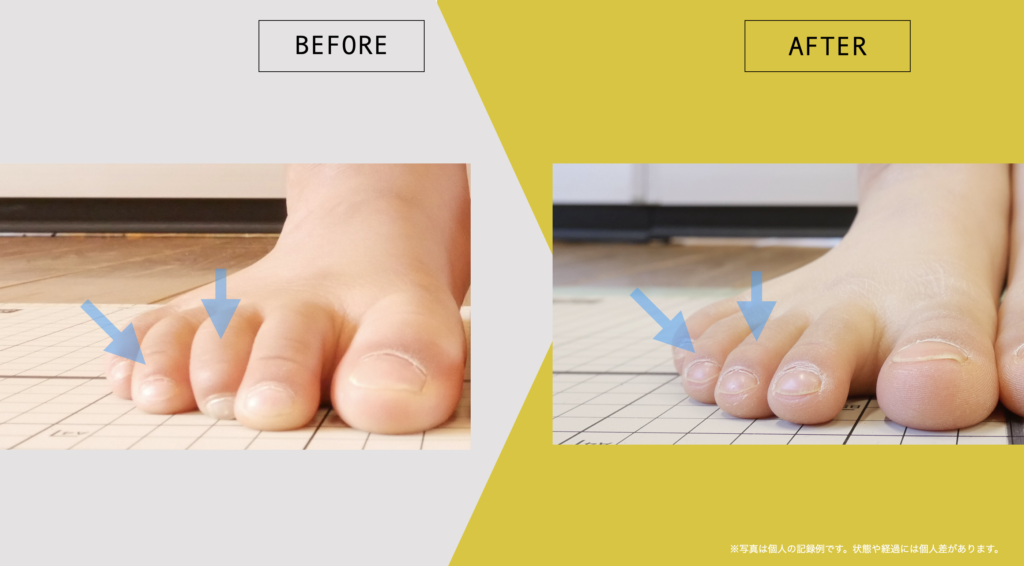

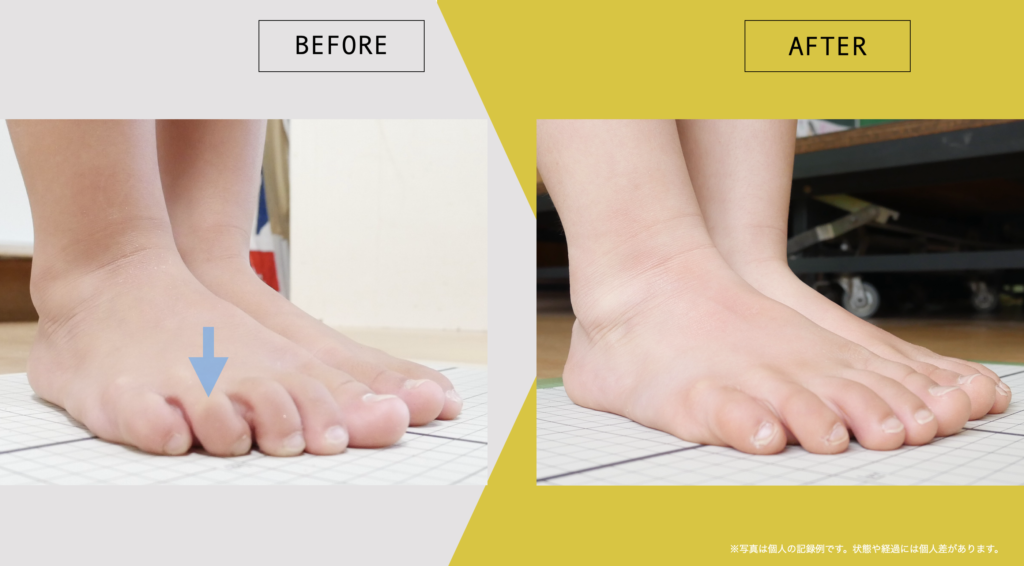

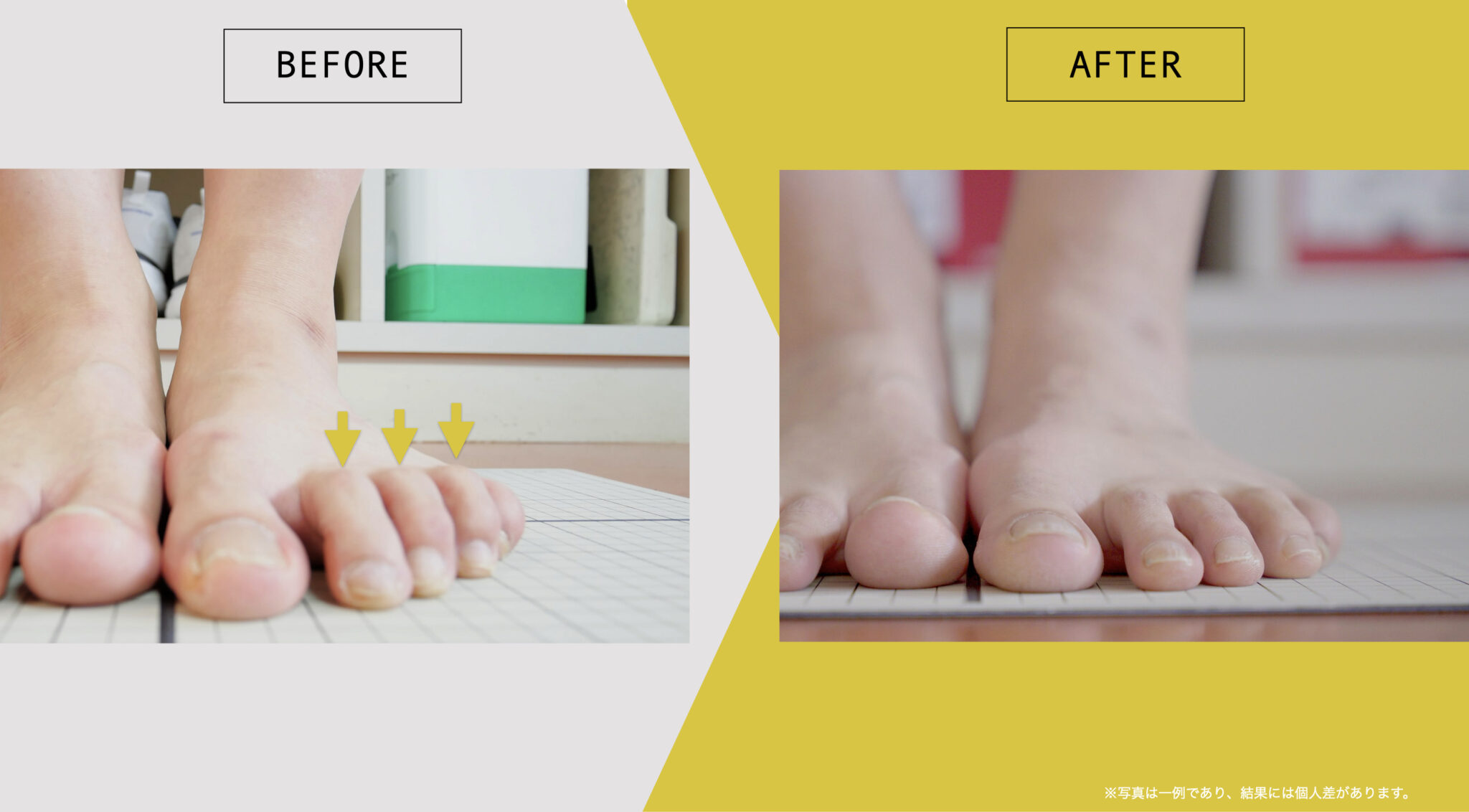

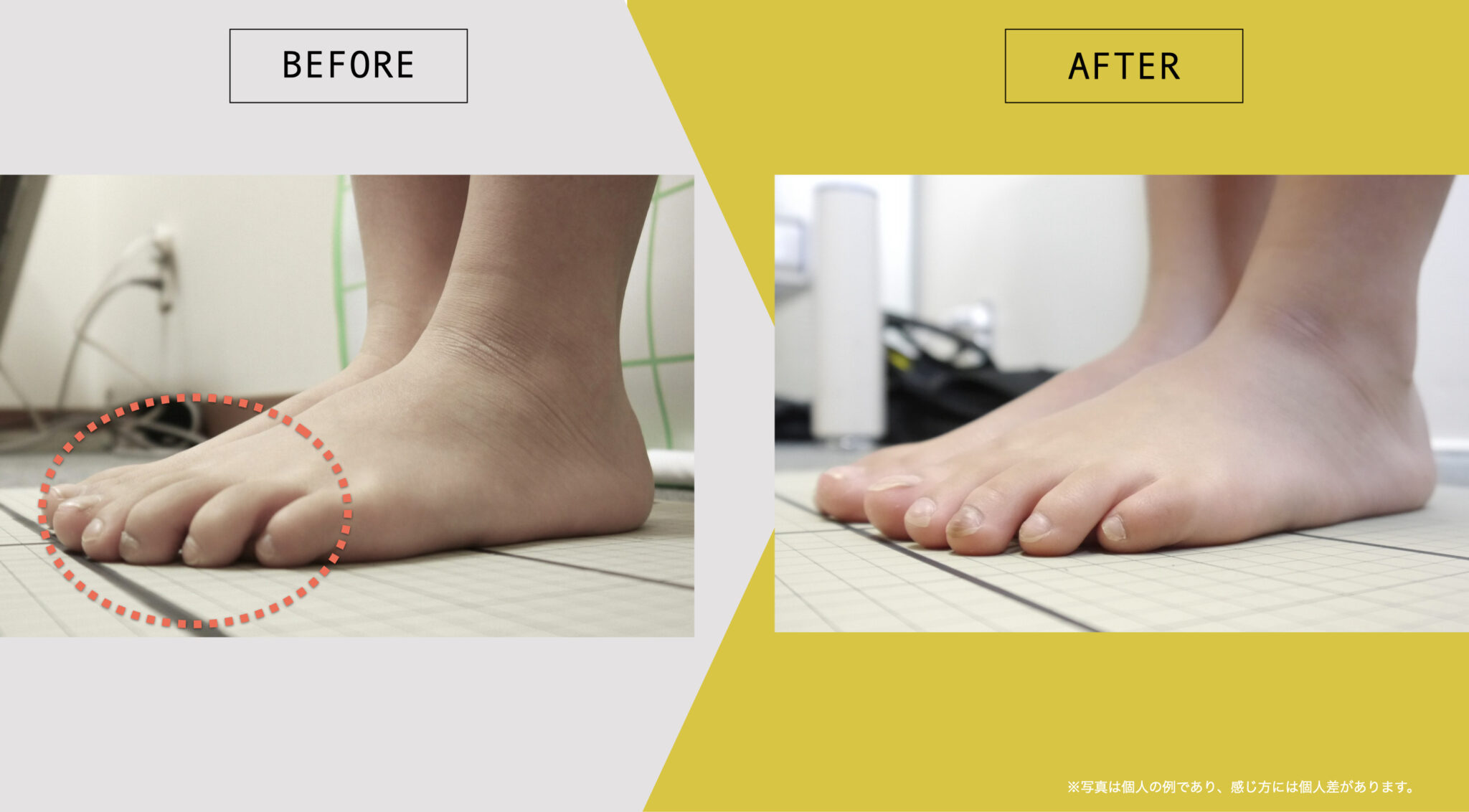

足指の変化と重心の関係——私の臨床的な視点

屈み(かがみ)指や浮き指などがみられる方では、立位時に体重がかかと側へ寄りやすい傾向があります。これは、足指が地面を積極的に捉えにくくなることで、前方への支持が弱まるためと考えられます。

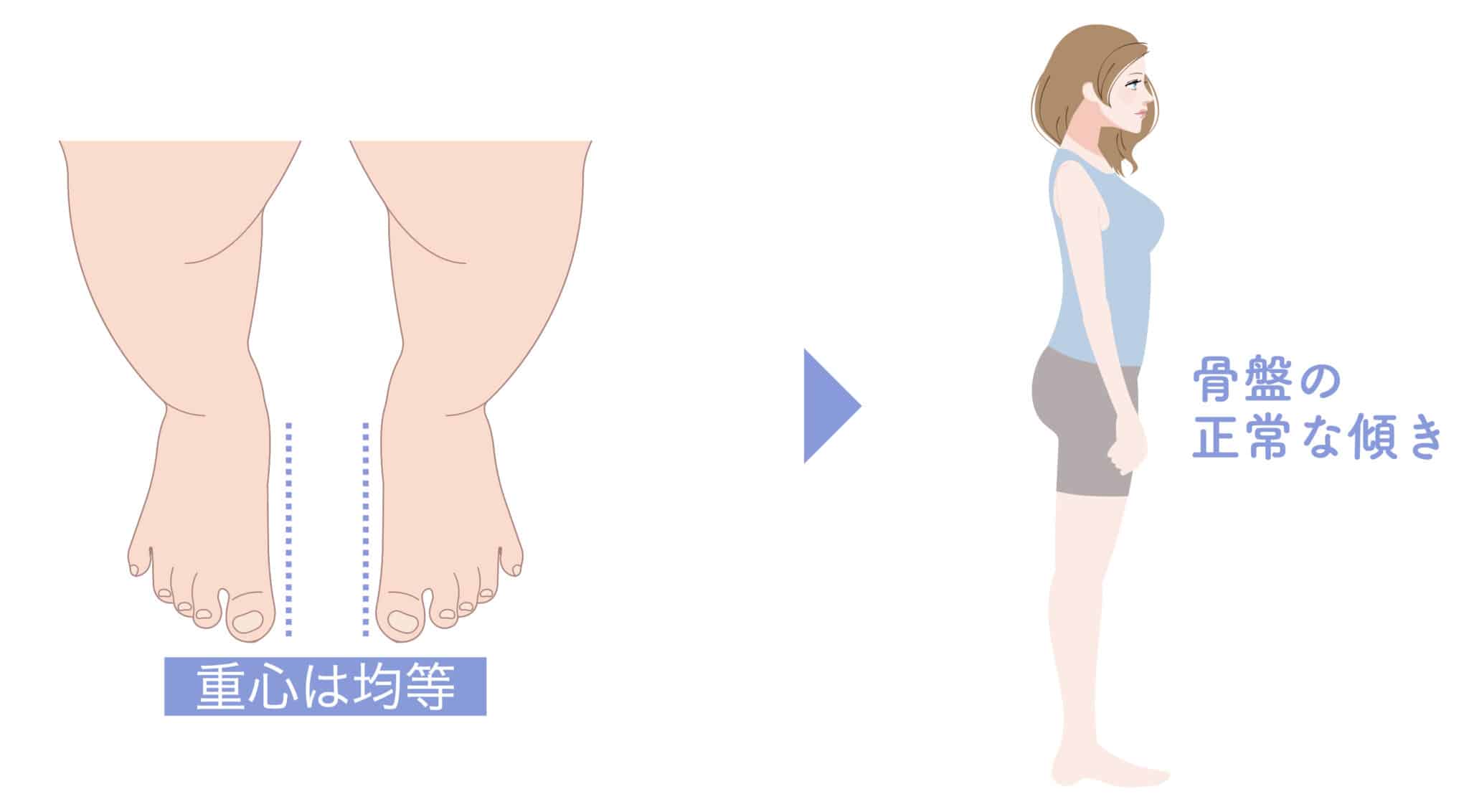

一般的に、足裏は前方50%・後方50%で荷重が分散するとされていますが、足指の機能が低下すると、このバランスが変化するケースがあります。

かかと寄りの荷重(踵重心)が続くと、身体は後方へ倒れないよう、胸や骨盤、体幹の角度を変えてバランスを取ろうとします。この調整は「姿勢制御」と呼ばれる自然な反応です。

その結果、平背や猫背のように背骨のS字カーブが減少し、脊柱の一部に力学的な負担が偏りやすくなる場合があります。こうした姿勢変化が続くと、脊椎を連結する靱帯に持続的な張力が生じ、ストレスが加わる可能性があります。

私自身、多くの患者さんの体を観察してきたなかで、足指の使い方・重心位置・姿勢の変化には一定の関連があるように感じています。もちろん、すべての人に当てはまるわけではありませんし、個々の状態や背景によって異なります。しかし、足元から身体全体を見つめ直すことは、姿勢や身体感覚を理解するうえで有用な視点になり得ます。

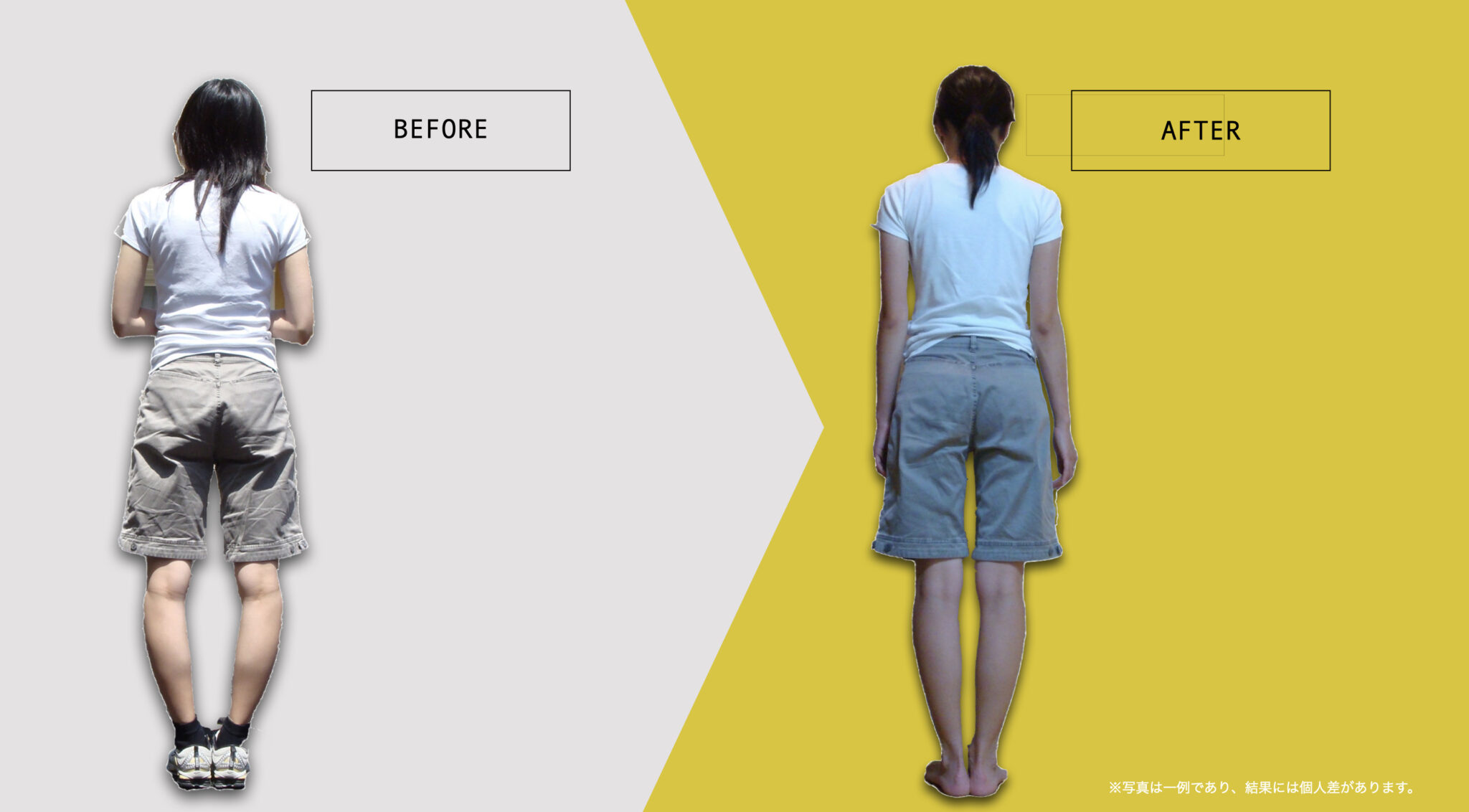

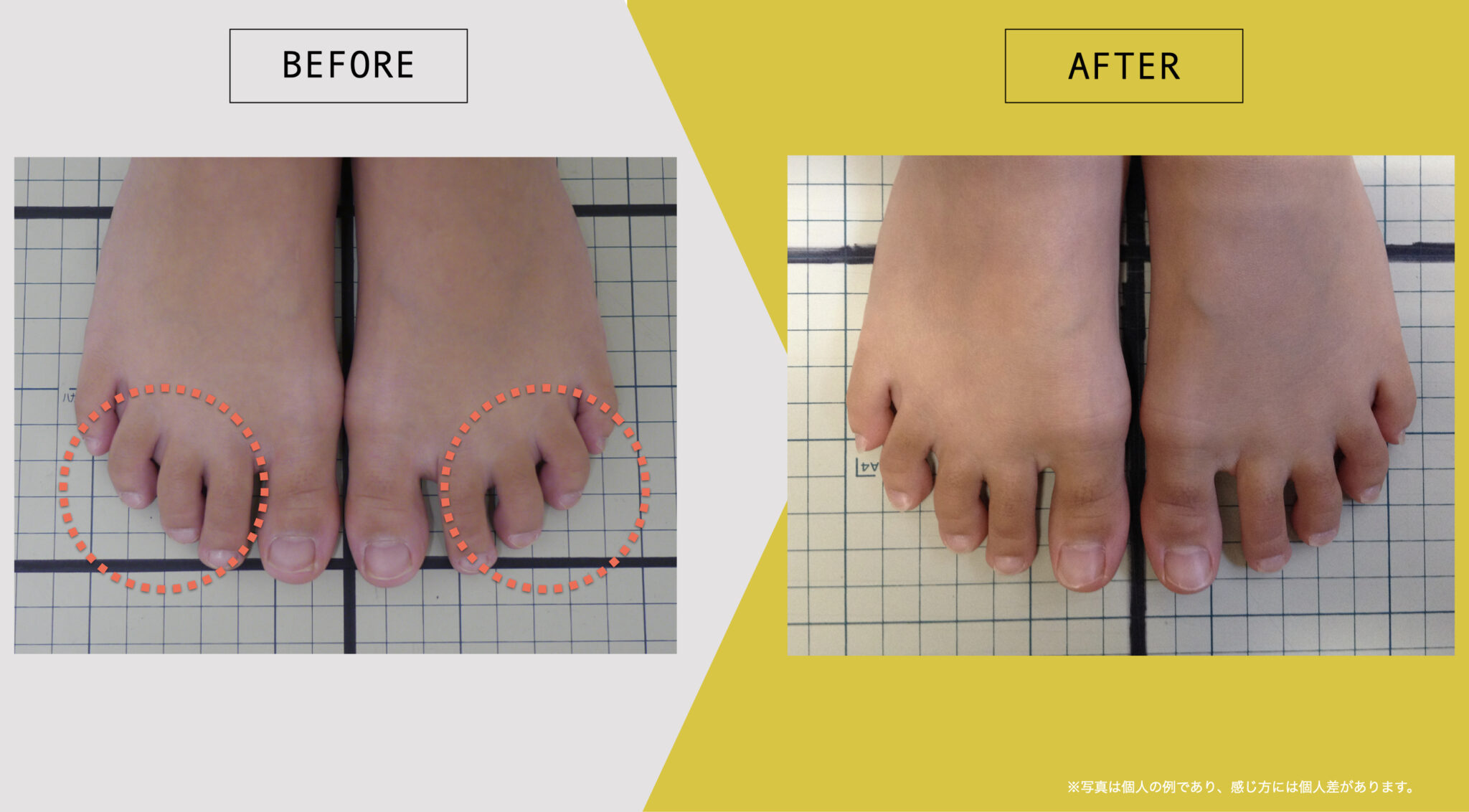

「浮き指」や「屈み指」といった単独の変化だけでは、姿勢の乱れがまだ初期段階にとどまるケースも少なくありません。しかし、そこに「外反母趾」や「内反小趾」が加わると、足指全体のバランスが崩れ、姿勢への影響がより大きくなる印象があります。

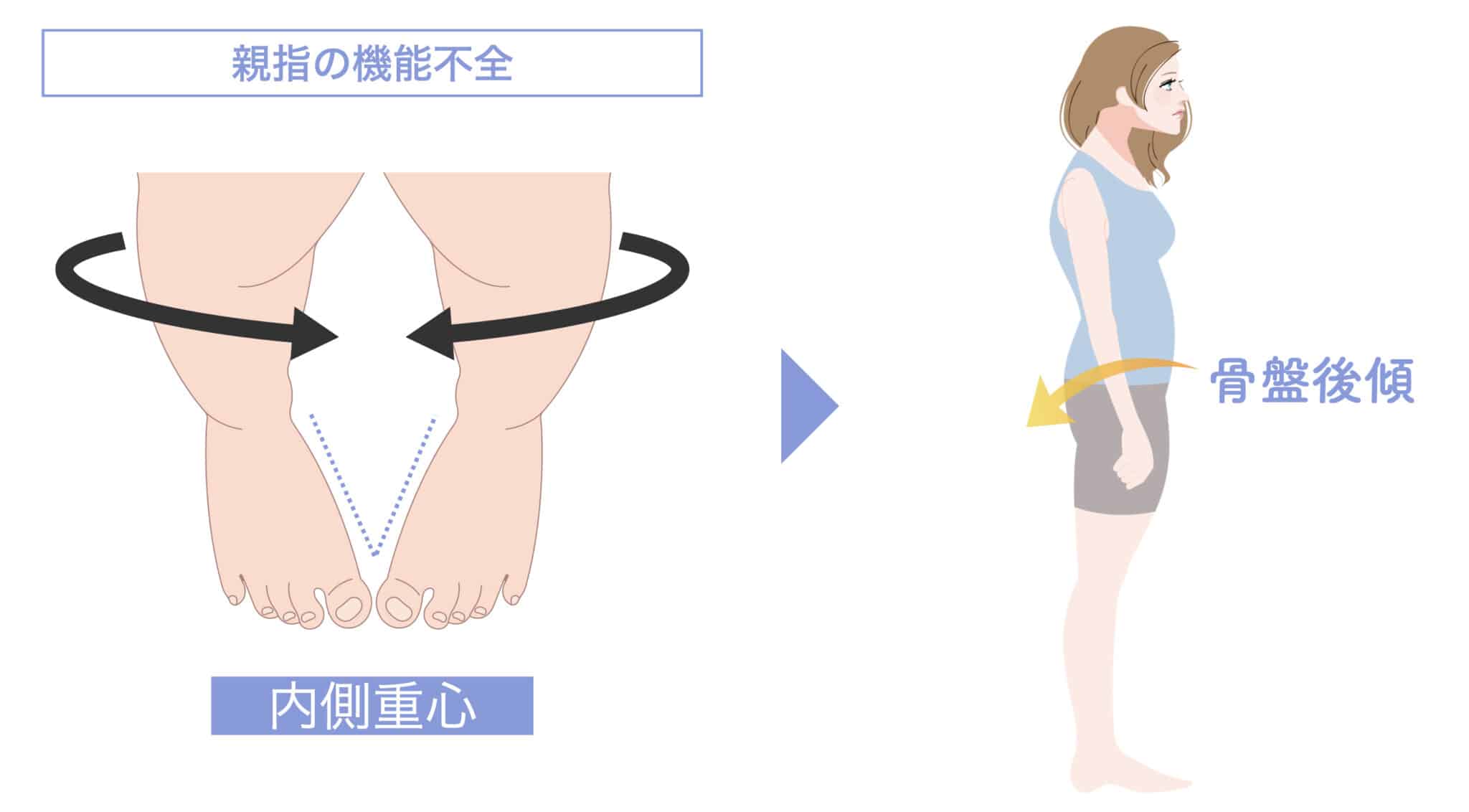

①浮き指・屈み指+親指の機能不全(外反母趾)=骨盤が後傾しやすい

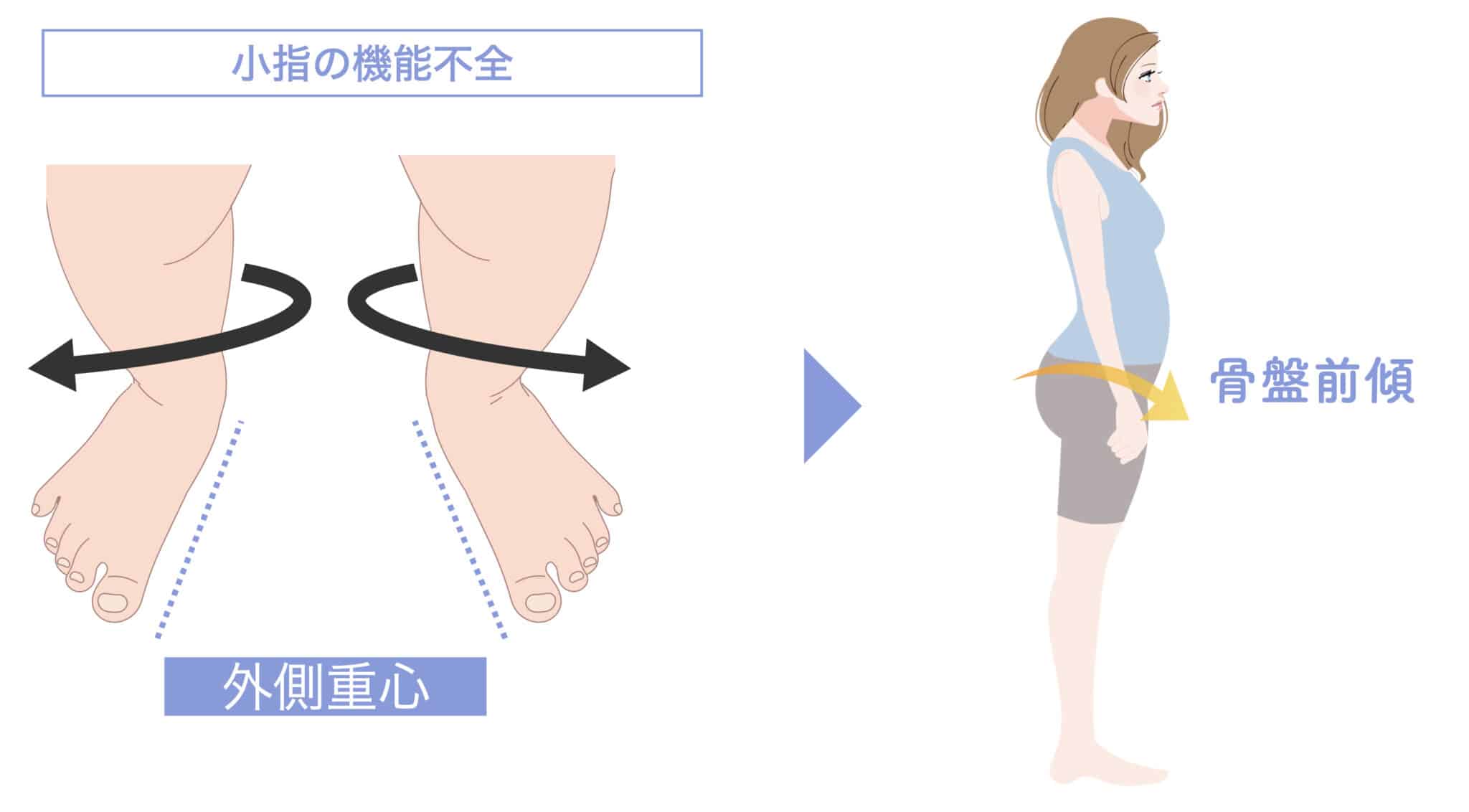

②浮き指・屈み指+小指の機能不全(内反小趾)=骨盤が前傾しやすい

このように、足指は単体ではなく“チーム”として働いています。

どれか一つではなく、複数が同時に変化することで、姿勢や歩き方に影響が出る可能性がある、という考え方です。

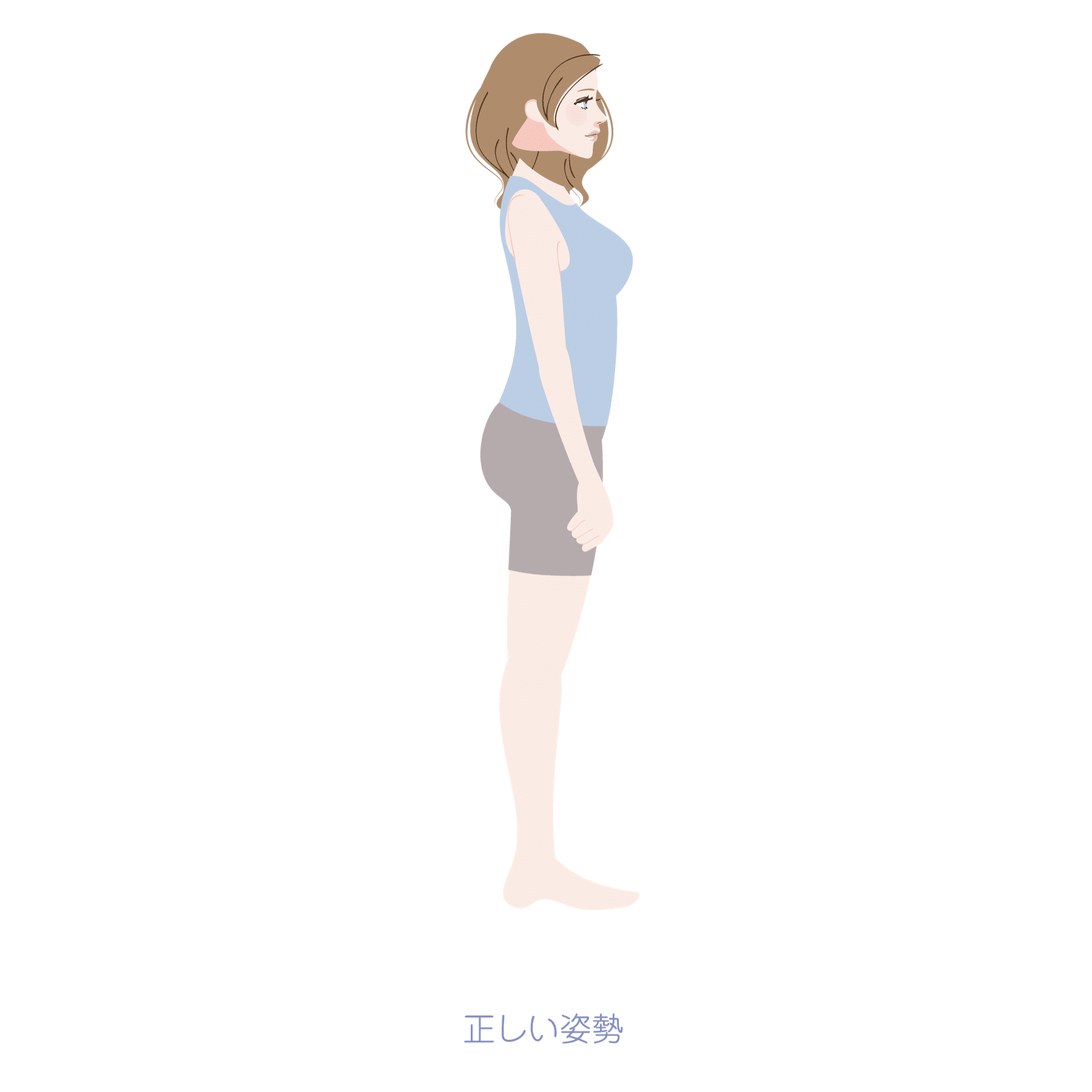

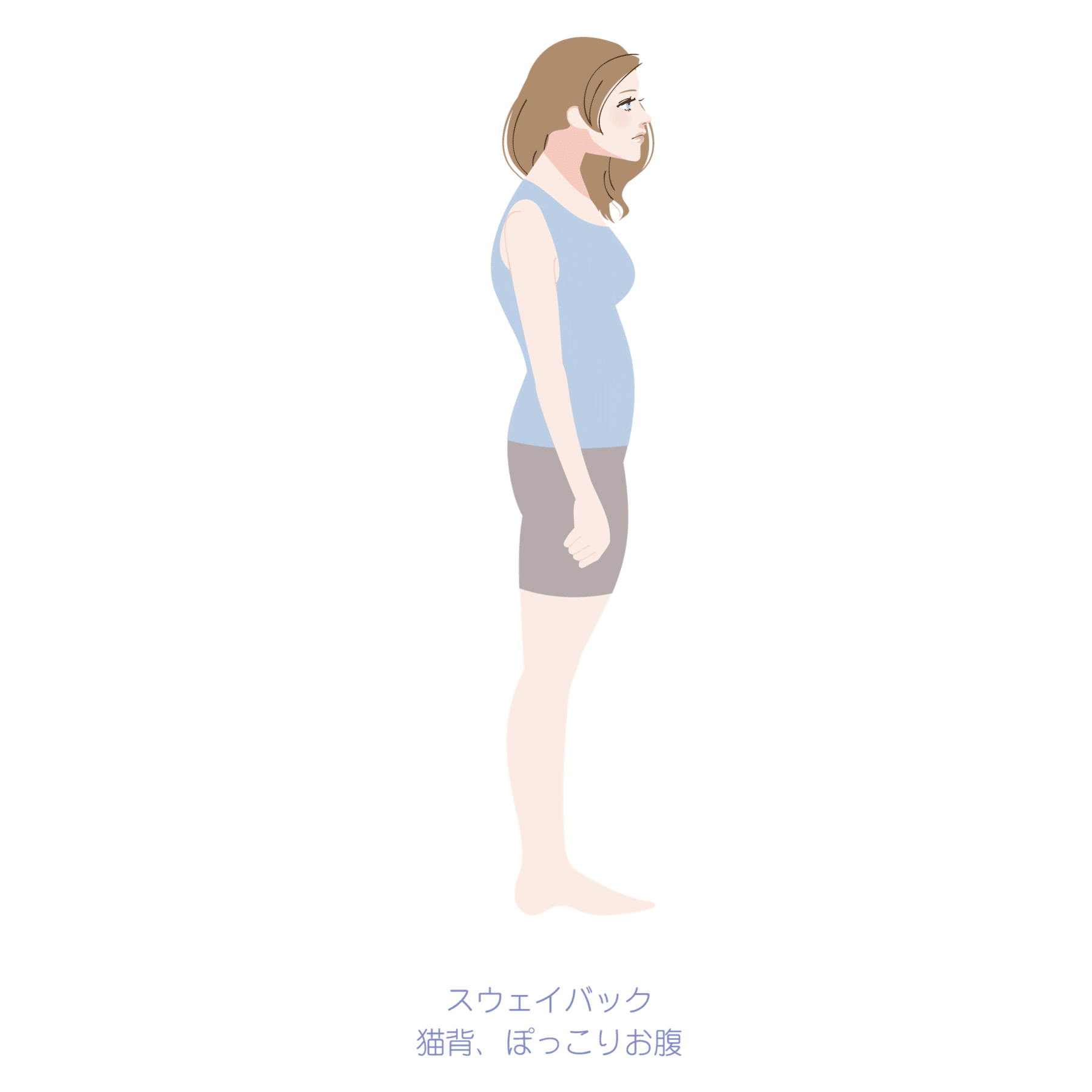

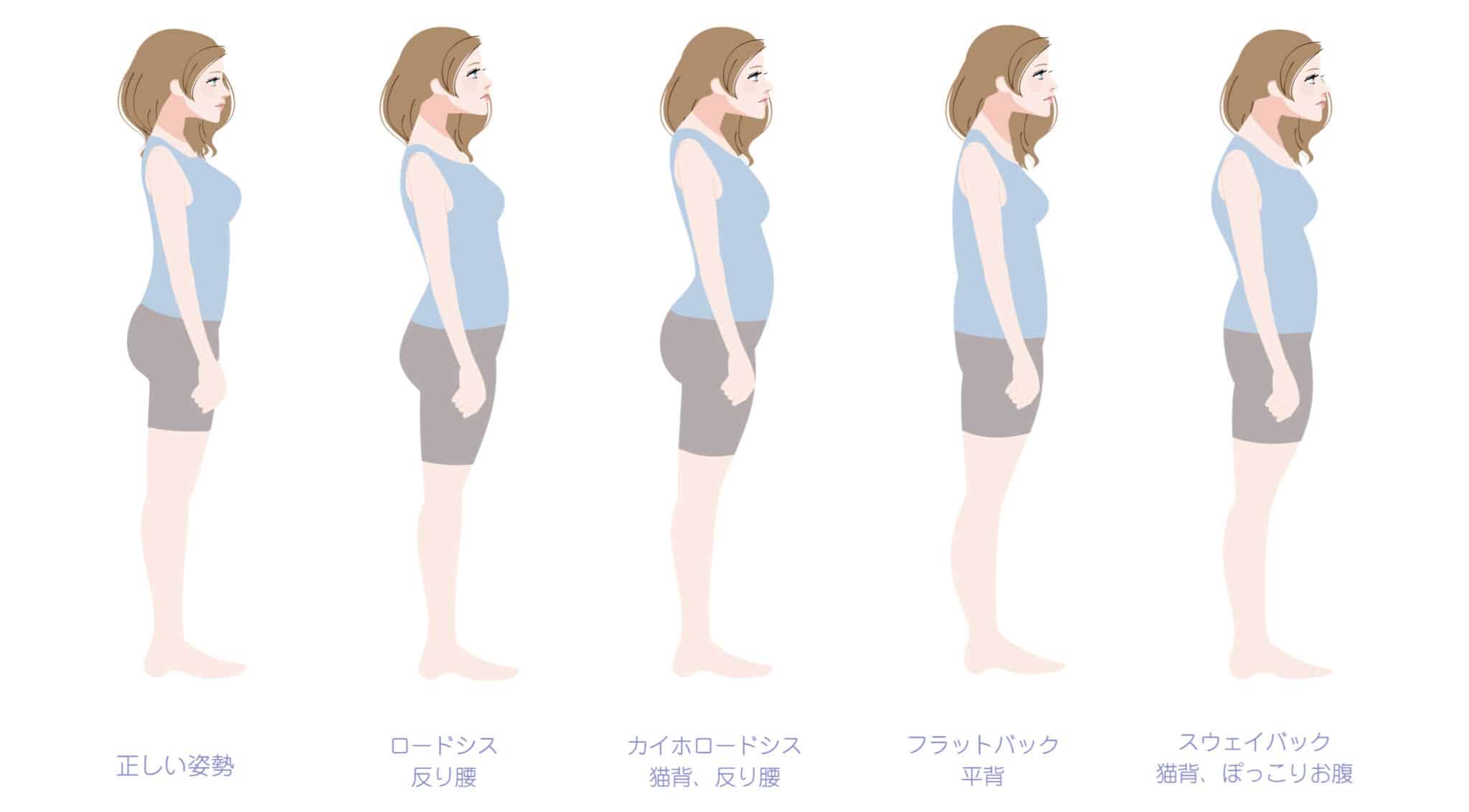

姿勢の分類

脊柱の弯曲の特性からロードシス(反り腰)、カイホロードシス(猫背+反り腰)、フラットバック(平背)、スウェイバック(猫背)の4つに分類しています。この分類は、一般的な姿勢分類として世界的に普及しています。

セルフチェック

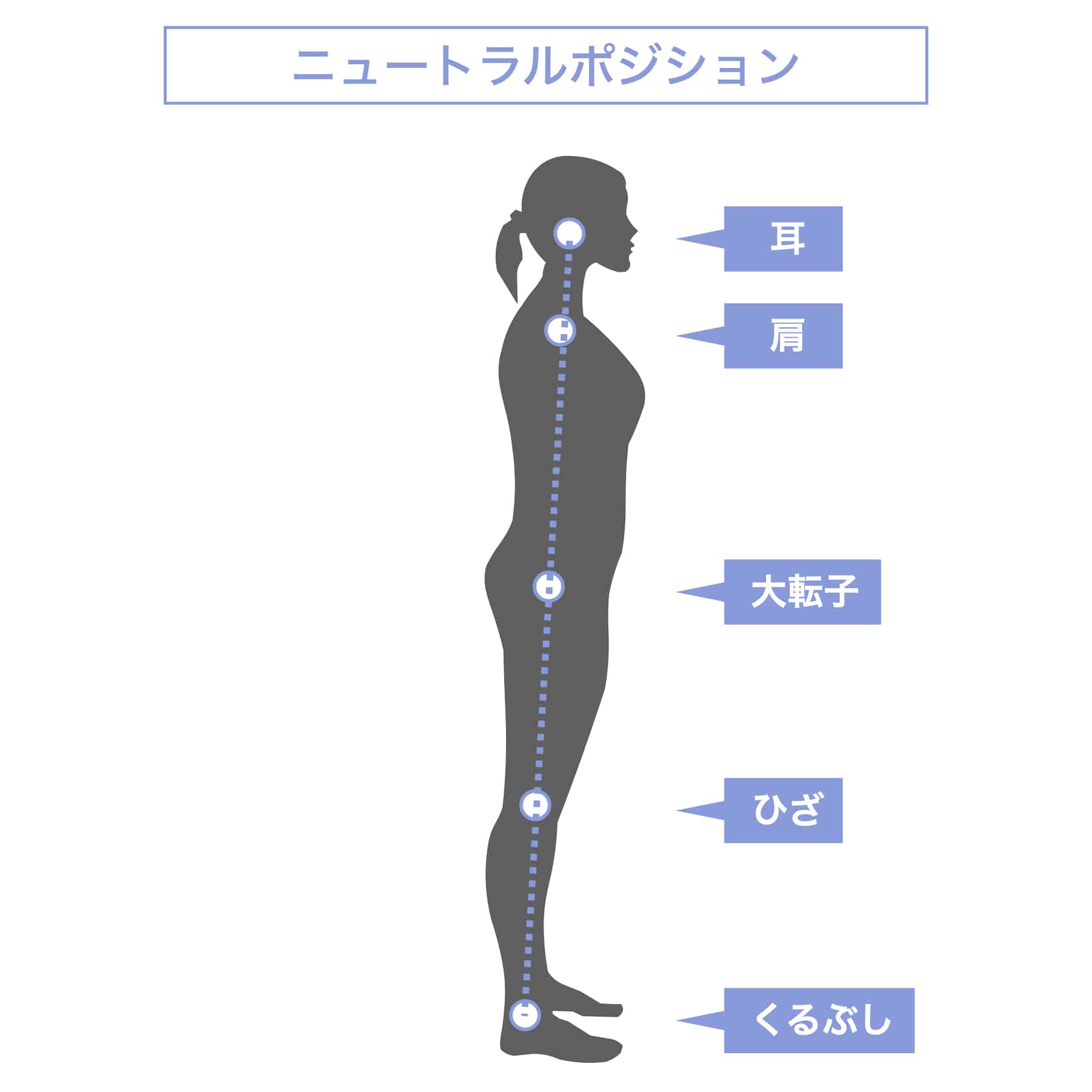

姿勢のセルフチェック

まず、自分の真横からの姿勢をスマホなどで撮影してみましょう。スマホの中心点がカラダの中心にくるように撮影します。水平器の位置がおへその位置にくるようにすると良いでしょう。

その次に、耳垂(耳たぶ)と足の外果(外くるぶし)を線で結びます。その直線の中に、①膝の中心、②大転子(股関節)、③肩峰(肩の中心)が通っていれば理想姿勢です。線をひきのが面倒であれば、定規などを耳たぶと外くるぶしの位置に合わせます。

③が、①と⑤を結んだ線よりも後ろにあれば猫背(骨盤後傾)の傾向

③が、①と⑤を結んだ線よりも前にあれば反り腰(骨盤前傾)の傾向

このような姿勢は、背骨のS字カーブが崩れ、脊椎まわりの靱帯に負担がかかりやすくなると考えられています。黄色靱帯骨化症との因果関係が明確に証明されているわけではありませんが、靱帯に機械的ストレスが加わる可能性があるため、日常の姿勢を見直すきっかけになるかもしれません。

足趾機能のセルフチェック

足趾機能不全とは、足指が本来の役割どおりに動かなくなる状態を指します。足指は、立位バランス・体の前進力・姿勢制御に深く関わるため、うまく使えないと歩行や姿勢に影響が出ることがあります。

まずは、次の3つを確認してみましょう。

・親指がうまく動かない →「親指機能低下」

・小指がうまく動かない →「小指機能低下」

・第2〜4趾が動かない →「2〜4趾機能低下」

YOSHIRO

YOSHIRO臨床では、脊椎の不調とともに足指が動かしにくい方を多く見ます。足元を確認することは、姿勢や歩行を考える際の大切なヒントになります。

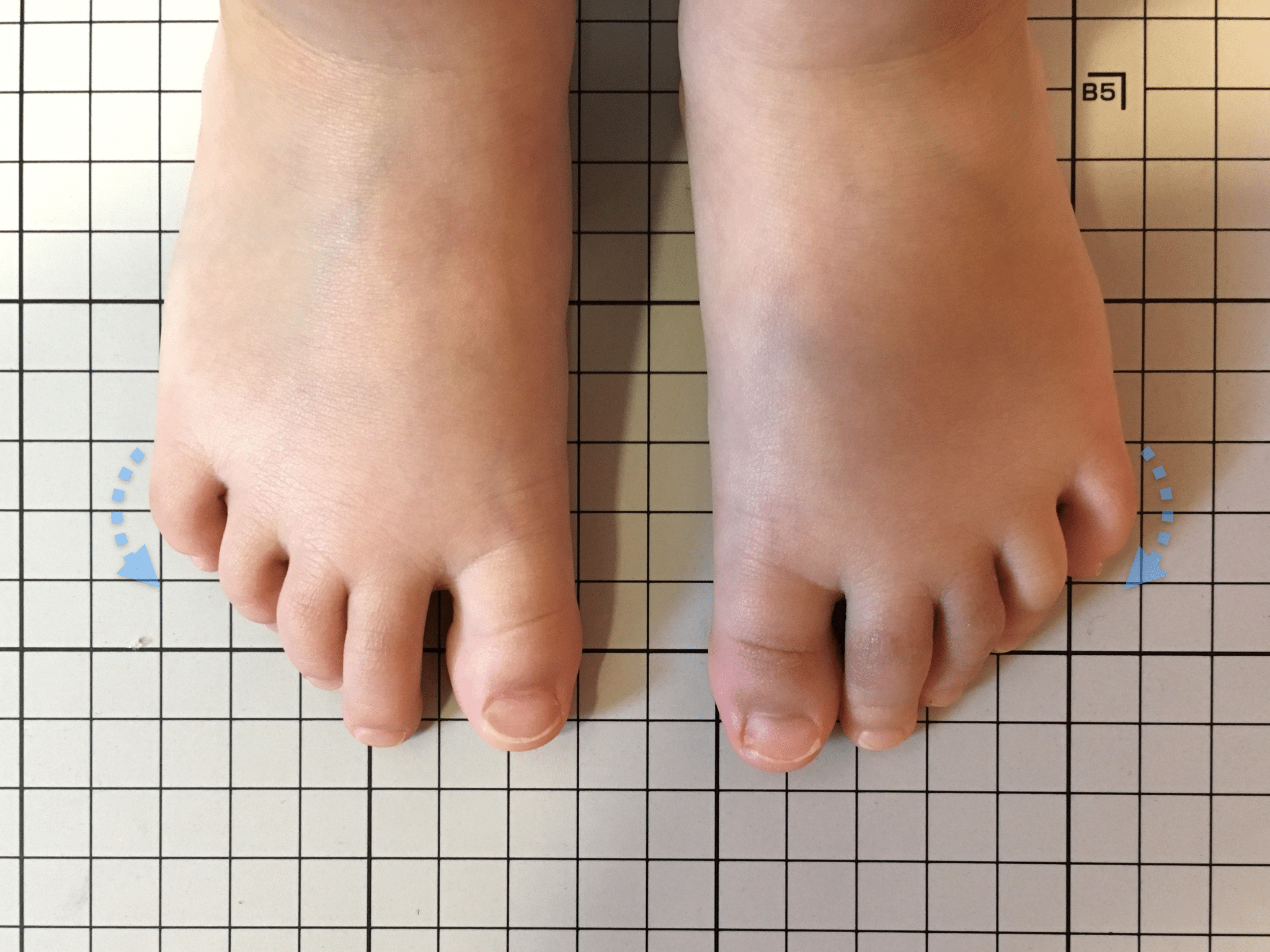

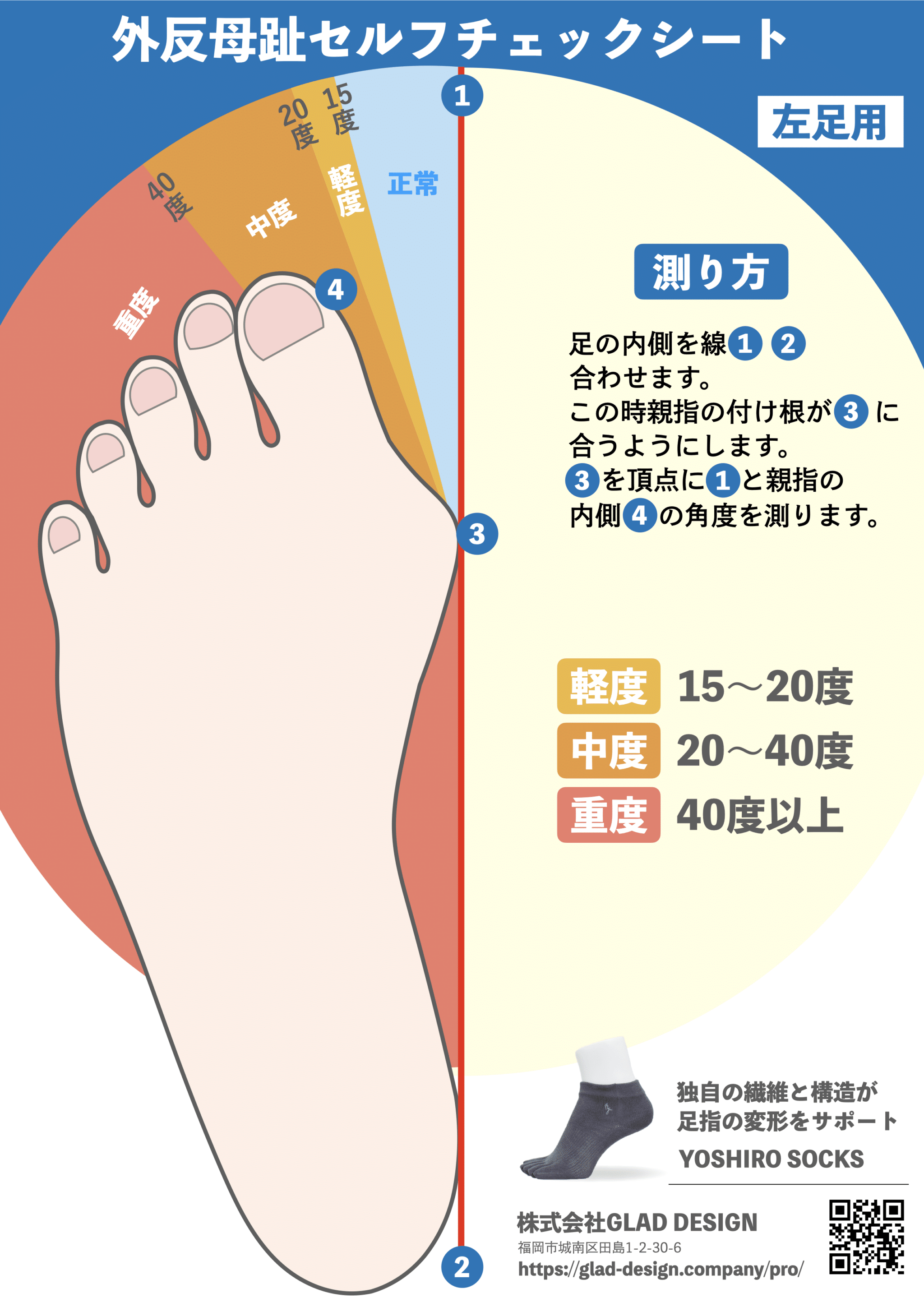

足指の変形のセルフチェック

足指の変形をセルフチェックしてみましょう。足指は、立位や歩行で体重を支え、足のアーチを保つ重要な構造です。ところが、外反母趾・内反小趾・浮き指・屈み指・寝指などがあると、筋活動が乱れ、アーチが崩れ、重心やバランスが不安定になります。その影響は足元だけでなく、膝・腰・背中、さらには姿勢全体へ波及することがあります(Hand-Standing理論)。鏡やスマホで足指の向き・接地・動きを観察し、小さな変化に気づくことが、姿勢ケアの第一歩です。

足指が下向きに曲がり伸ばすことができない

足の親指が外側にくの字に曲がっている

足の小指が内側(親指側に向かって)に曲がっている

親指が他の指の爪と比べて上方向に向いている

小指が地面から浮いている

指の爪が横を向いている

セルフチェックシートで簡単チェック

外反母趾・内反小趾かどうかを簡単にチェックするシートもあります。A4サイズの用紙に印刷して、立った状態で足を乗せてみましょう。

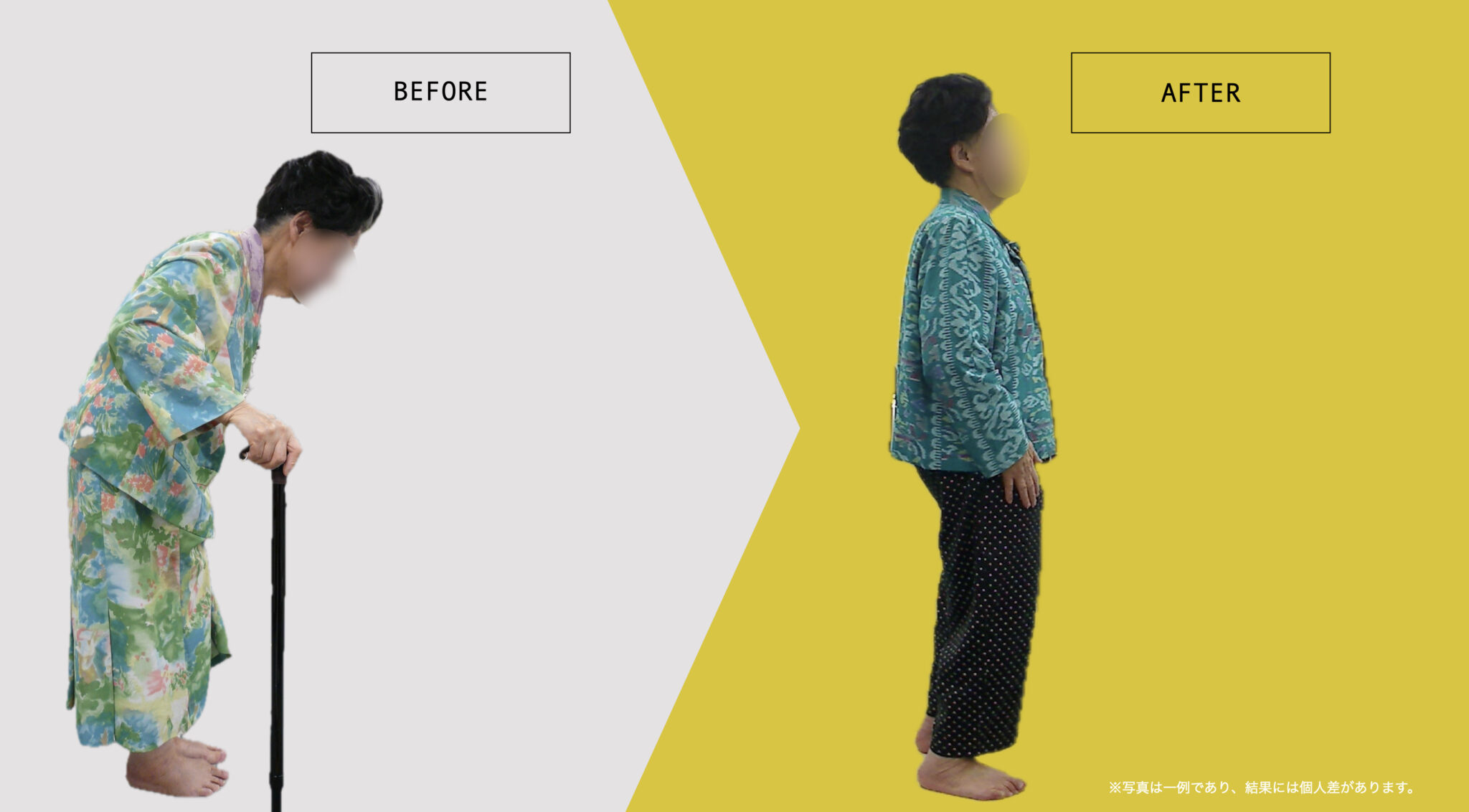

体験談

黄色靱帯骨化症の手術後も続いた痛み

私は、黄色靱帯骨化症で手術を受けたものの、痛みやしびれが残り、車椅子での生活を送っていました。

「手術をしても、これ以上の回復は難しいかもしれない」と言われ、正直、これから先の生活に希望を持てずにいました。

そんなとき、担当のケアマネージャーさんから

「一度、足を専門に診ている先生に相談してみませんか」

と勧められたのが、湯浅慶朗先生でした。

正直、最初は「足と脊椎が関係あるの?」という気持ちでした。

でも、これ以上悪くなるよりは…という思いで、指導を受けることにしました。

足指の話をされたのは意外なことでした

湯浅先生に診てもらい、最初に言われたのは

「足指の変形が強く、姿勢に影響していそうですね」

という言葉でした。

これまで、痛みやしびれの原因は“背骨だけ”だと思っていたので、

足指や姿勢の話をされたこと自体が、とても意外でした。

先生からは、

足指がうまく使えないことで体のバランスが崩れ、

結果的に脊椎へ負担がかかりやすくなる可能性がある、

という説明を受けました。

「全部がそれだけのせいとは言えませんが、

今の体の使い方を見直す意味はありますよ」

そう言われたことが、心に残っています。

半信半疑のまま、できることから始めました

教えてもらったのは、「ひろのば体操」と YOSHIRO SOCKS でした。

体操は、足指をゆっくり動かすシンプルなもので、

「これなら続けられそうだな」と感じました。

最初は正直、

「本当に意味があるのかな」

と思いながらやっていました。

でも、朝起きたとき、日中の空いた時間、寝る前と、

できる範囲で毎日続けました。

YOSHIRO SOCKSも、日中はなるべく履くようにしました。

体の感じ方が、少しずつ変わってきた

しばらく続けているうちに、

「今日はしびれを気にする時間が少ないかもしれない」

「体を動かすときの不安が、前より軽い気がする」

そんな日が増えてきました。

3ヶ月ほど経った頃、

杖を使えば少し歩ける距離が伸びてきたことに、自分でも驚きました。

6ヶ月が過ぎる頃には、

日常生活の多くを、以前よりも自分でこなせる場面が増えていました。

寝返りを打つ

ベッドから起き上がる

立ち上がる

そうした動作を、介助なしでできたときは、

「自分の体なのに、こんな日が来るとは」と思ったほどです。

生活を取り戻せた実感

一番うれしかったのは、

一人でトイレに行けるようになったことでした。

家族に声をかけずに済むだけで、

気持ちがずいぶん楽になりました。

「迷惑をかけている」という思いが、少し軽くなった気がします。

手術をしても難しいと言われていた状態から、

姿勢や足指の使い方を意識することで、

体の感じ方がここまで変わるとは、正直想像していませんでした。

今も続けている理由

今でも、ひろのば体操とYOSHIRO SOCKSは、

毎日の生活の中で欠かさず続けています。

症状がすべてなくなったわけではありません。

それでも、体の状態を自分でコントロールできている感覚があることが、

何よりの安心につながっています。

私の体験が、

黄色靱帯骨化症、特に手術後の不調で悩んでいる方にとって、

「姿勢や足指を見直す」という視点を知るきっかけになればうれしいです。

※疾患に効果を示すものではありません

YOSHIRO

YOSHIRO黄色靭帯骨化症の手術後、長い間、日常生活に大きな不自由を抱えていた方を担当した経験があります。再手術が難しい状況のなか、車椅子での生活が続いていましたが、ご本人は「できることなら、もう一度、自分の力で生活したい」と強く願っておられました。

そこで私たちは、いきなり大きな変化を求めるのではなく、足指の機能づくりという、ごく小さなところから少しずつ取り組んでいきました。

進み方や感じ方には個人差がありますが、姿勢や足元を丁寧に見つめ直していく中で、日常の動作や感覚に変化が生まれていく様子を、私自身、現場で感じることができました。

「治る・治らない」という言葉では語れないものの、日常生活と向き合う力が少しずつ戻っていく可能性を感じさせてくれた、私にとっても忘れられない貴重な症例です。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)