【医療監修】寝指の人がやりがちな歩き方とは?外側重心になりやすい理由と直し方のポイント

はじめに|その不調、歩き方が原因かも

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「最近歩くとすぐ疲れる」「体幹トレーニングをしても姿勢が治らない」「夜にセルフケアをしても疲れが抜けない」――。

こうした悩みを抱える方の多くに共通しているのが、「足指がうまく使えていないこと」です。なかでも、足の小指(第5趾)が外側を向いて寝てしまっている "寝指" 状態の人は、無意識のうちに間違った歩き方をしており、それが疲れ・姿勢・バランス・脚の形まで影響しています。

私はこれまで10万人以上の足を診てきましたが、寝指のある方にはある共通の歩き方パターンがあり、それを変えない限り、いくらリハビリやインソールに頼っても根本的な改善は難しいということが分かっています。

本記事では、まず「寝指セルフチェックと姿勢・歩行への影響」を紹介したうえで、「寝指を悪化させる歩き方」とその科学的理由を解説します。そして後半では、足指が正しく使える状態に戻す5つの実践法と、臨床データに基づいた改善例をご紹介します。

第1章|寝指セルフチェック&姿勢・歩行に与える影響

寝指とは?

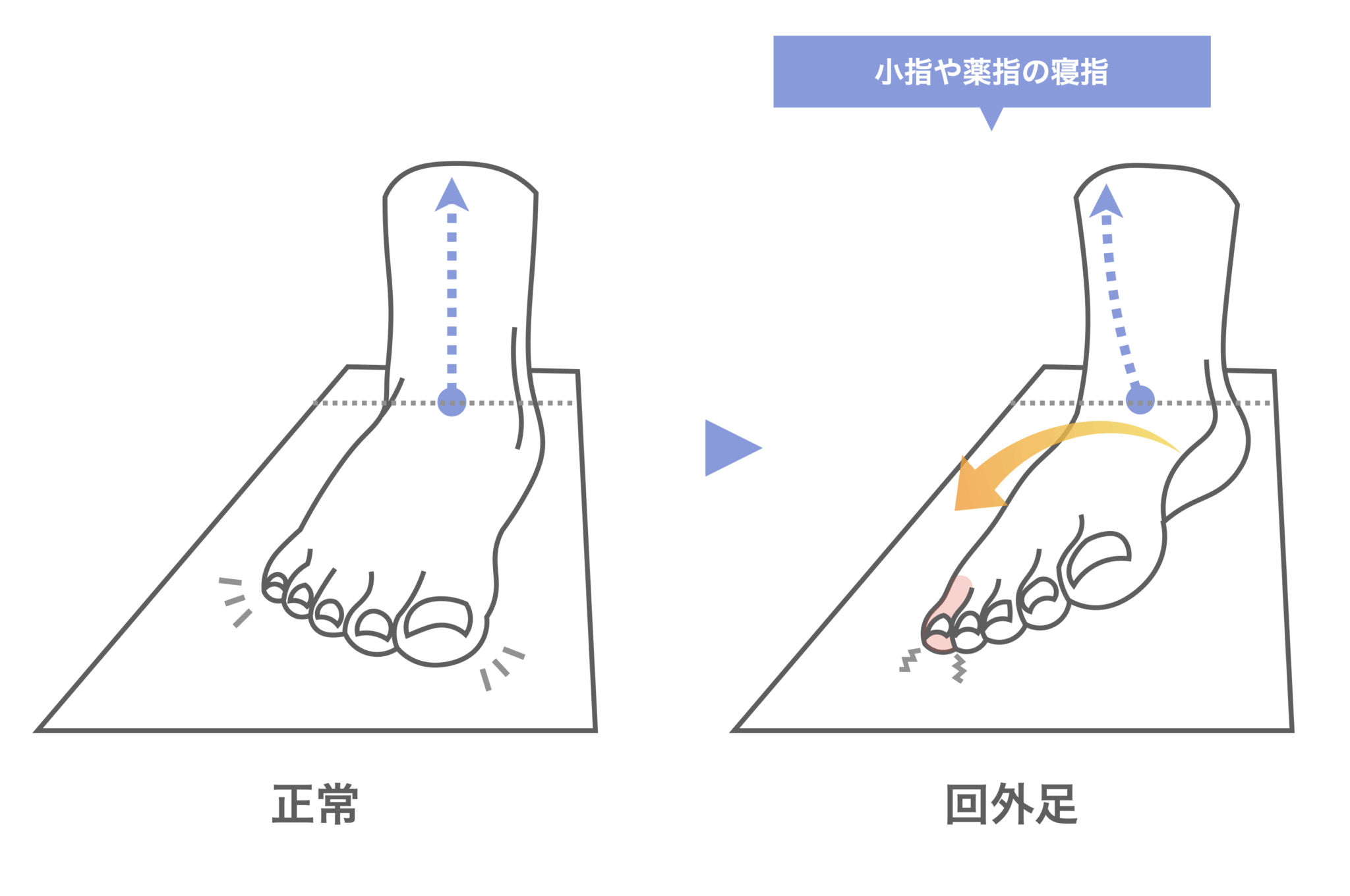

寝指とは、足の小指(第5趾)が外側に倒れ、爪が真上ではなく横に向いてしまっている状態です。医学的な正式名称はありませんが、臨床現場では「カーリートゥ(Curly toe)」や「小趾外旋変位」などと呼ばれることもあります。

セルフチェック方法

- 裸足で床に立ち、足の小指や薬指の爪が正面を向いているか確認する

- 鏡に足裏を映し、足指の形や接地の状態を見る

- つま先立ちをしたときに、小指が床から浮いていないかを確認する

- 小指の爪が外を向いている(正面を向いていない)

- 小指や薬指の爪が変形している(小さい)

- 小指や薬指の爪が変色している(白・黄色など)

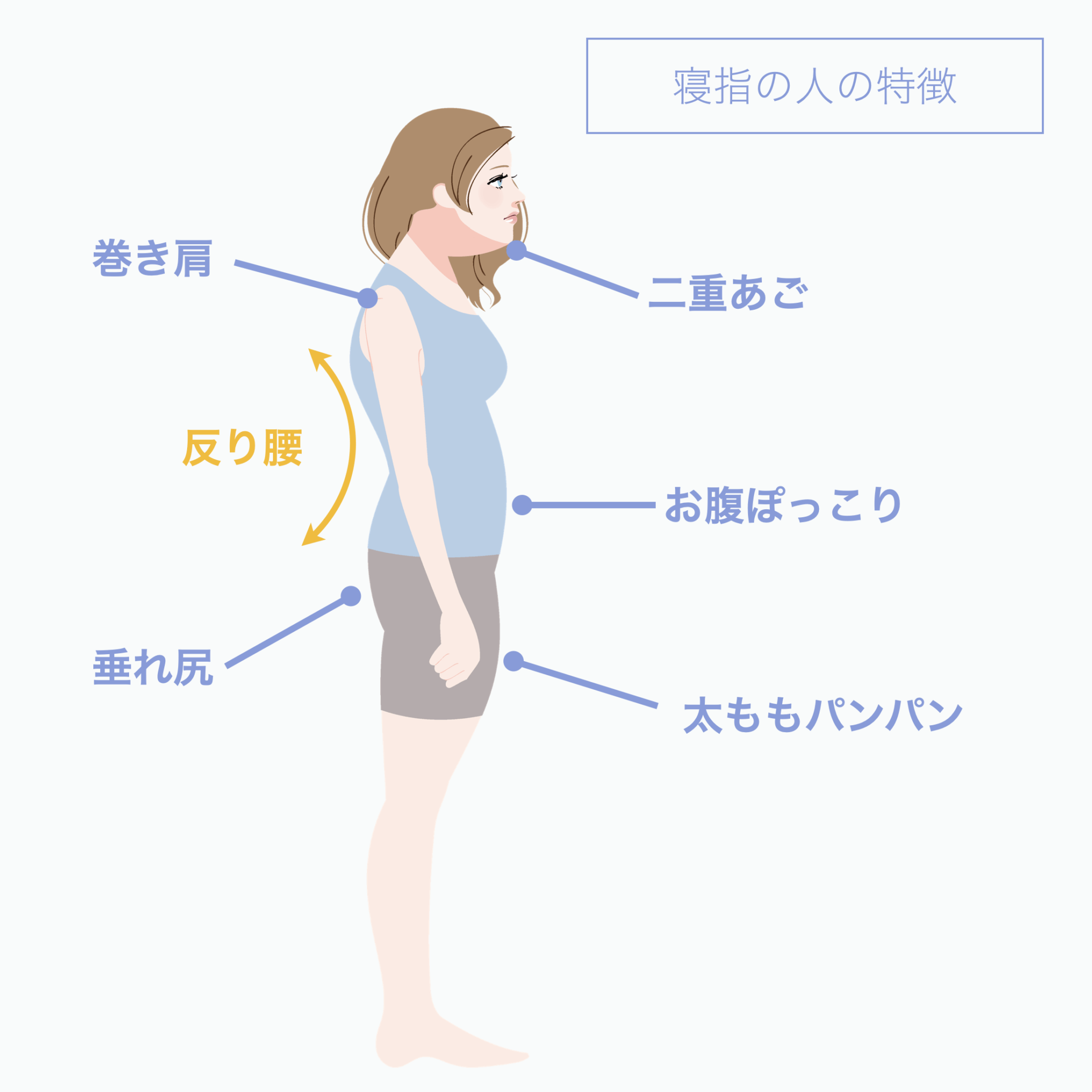

寝指が全身に与える影響

寝指は見た目の問題だけでなく、以下のような全身への影響を及ぼします。

特に寝指がある人は、歩行時に足の外側ばかりに重心がかかりやすく、重心がブレて身体の軸が崩れます。

第2章|寝指を悪化させる歩き方の特徴とは?

1. 外側重心で歩いている

寝指のある方の多くに見られるのが「外側重心歩行」です。これは、足裏の外側(小指側)にばかり体重が乗ることで、足趾全体が接地せず、小趾が浮いて寝指を固定化させるリスクが高まります。

- 靴底の外側が異常に減る

- 歩行時、足の小指の接地感が薄い

- 立位で小指側に倒れやすい

小指側に体重が乗る「外側重心」で歩く人は、足の外側ばかりで着地しやすく、足指(特に小指)が接地しづらい構造になっています。これは寝指だけでなく、内反小趾、浮き指、開張足、扁平足、O脚、スウェイバック姿勢などを引き起こすリスク因子です。

とくに外反母趾との混在型で見られることが多く、母趾の機能不全により重心が外側に逃げ、その結果、小指が圧迫・外旋して寝指になるという悪循環が生まれます。

Davisらは、小趾の変形(overlapping fifth toe, curly toe)は、屈筋腱の過緊張や外旋変形、足底での荷重不均衡によって引き起こされると報告しています。小趾の機能不全が進行すると、重心の逃避や関節の拘縮につながり、構造的な変形として固定化することが多いとされています。

Khan, M. A., & Kwon, J. Y. (2023). Fifth-Toe Deformities. In StatPearls. StatPearls Publishing.

このように、寝指は単なる足趾の変形ではなく、歩行時の重心の偏りや姿勢の崩れと密接に関係していることがわかります。とくに外側重心で歩く癖がある人は、知らず知らずのうちに寝指を悪化させ、さらに他の足部疾患や全身のバランス不良を引き起こすリスクを抱えているのです。

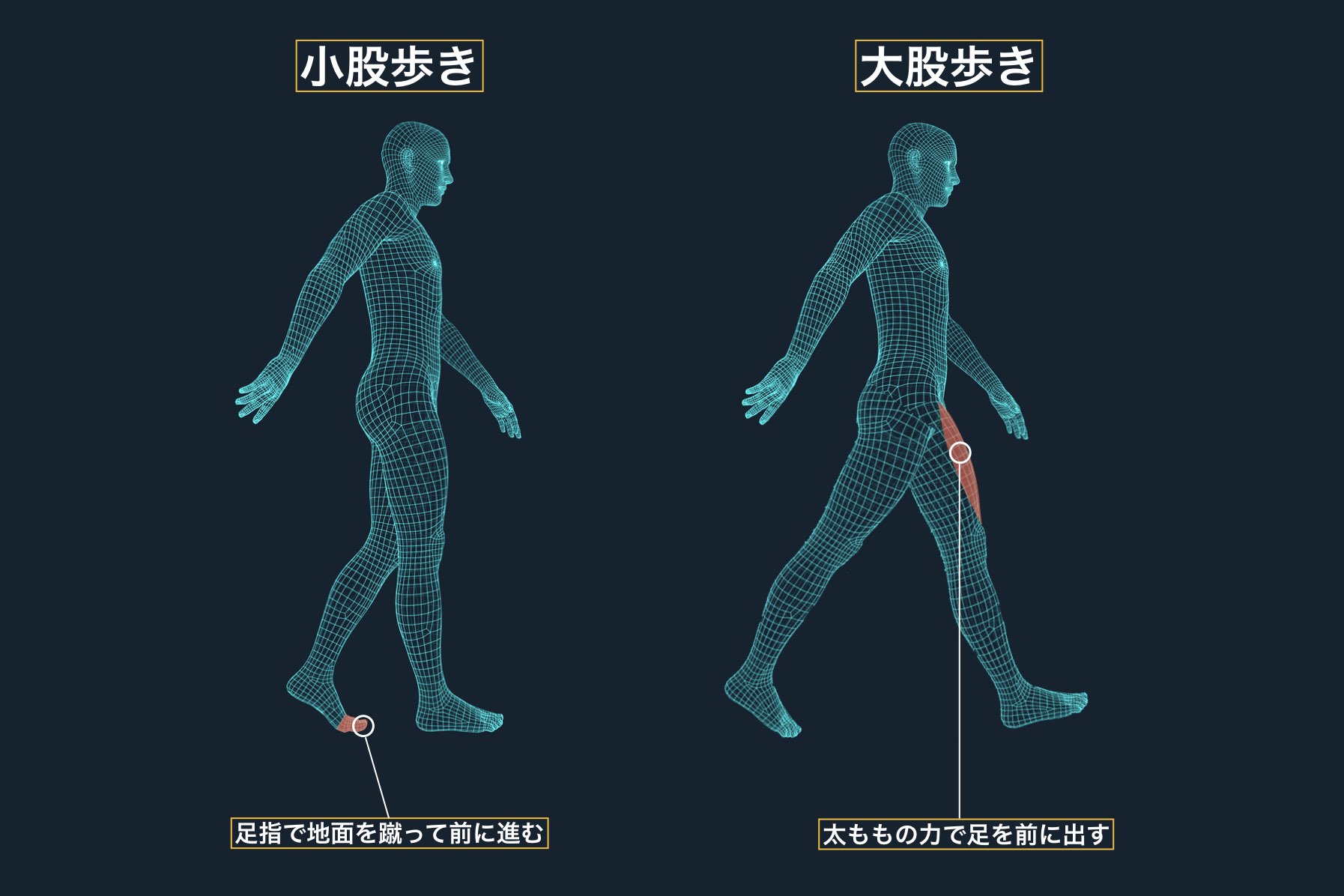

2. 指で地面を「つかむ」ようにして蹴る歩き方

理学療法士やトレーナーに「足指を使って歩きましょう」と言われ、文字通り「足指を握る」ような蹴り出しをしている方がいます。これは一見正しそうに見えますが、実は屈筋優位を助長し、寝指を固定化させる危険な歩き方です。

- 地面を"つかむ"ことで長趾屈筋が過緊張 → 骨のねじれ → 指が曲がったまま固定化

- 足底の神経受容器が鈍くなり、姿勢制御に悪影響

- かえって"浮き指"や"巻き爪"の原因にもなる

3. 大股・骨盤前傾で歩く

モデルウォーキングや姿勢矯正を意識しすぎるあまり、「骨盤を前に出し、大股で歩く」方がいますが、これも要注意です。

この歩き方では、足が前に出るほど踵から過度に接地し、結果的に指先での踏ん張りが効かず、指が浮いてしまう(浮き指→寝指)構造になります。

第5章|よくある質問(FAQ)

Q. 靴だけで足指の形は変わりますか?

A. 靴だけでは十分とは言えず、歩き方や足指の使い方の影響が大きいと考えられています。

Q. 市販の5本指ソックスならどれでも良い?

A. 素材特性(摩擦・伸縮・圧力)が異なるため、選び方によっては足指の動きに影響が出る場合があります。

Q. どれくらいの期間で変化が出る?

A. 観察では、8週間程度で足指角度や接地の変化が見られるケースがありました(※個人差があります)。

結論|歩き方を変えれば、足指は「使える状態」を取り戻す

寝指は単なる小さな変形ではなく、足指が十分に使えていないことを示す“姿勢のサイン”です。足指が地面に触れず外側へ倒れている状態では、重心のコントロールが乱れやすく、姿勢全体にも影響が及びます。

歩き方を見直し、足指が伸び・開き・接地しやすい状態をつくることで、足元の安定性は大きく変わります。さらに、日常の中で足指が働きやすい環境(靴・靴下)を整えることは、姿勢を支えるうえで重要な基盤になります。