【医療監修】寝指は“下半身太りの隠れ原因”?脚が太くなる本当のメカニズム

はじめに──その「脚太り」、足指が原因かもしれません

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「ダイエットしても太ももだけが痩せない」

「O脚が気になるけど治らない」

実はこうした下半身の悩みの根本には、足の小指の変形=寝指が潜んでいるかもしれません。

理学療法士として10万人以上の足を見てきた経験から断言できることがあります。

脚の太さやラインの悩みには、足指の向きや使い方が影響しているケースが少なくありません。

この記事では、寝指と下半身太りやO脚の意外な関係を、臨床データ・解剖学的知見・バイオメカニクスに基づいて徹底解説します。

寝指とは?──小指が“横を向く”意外な変形

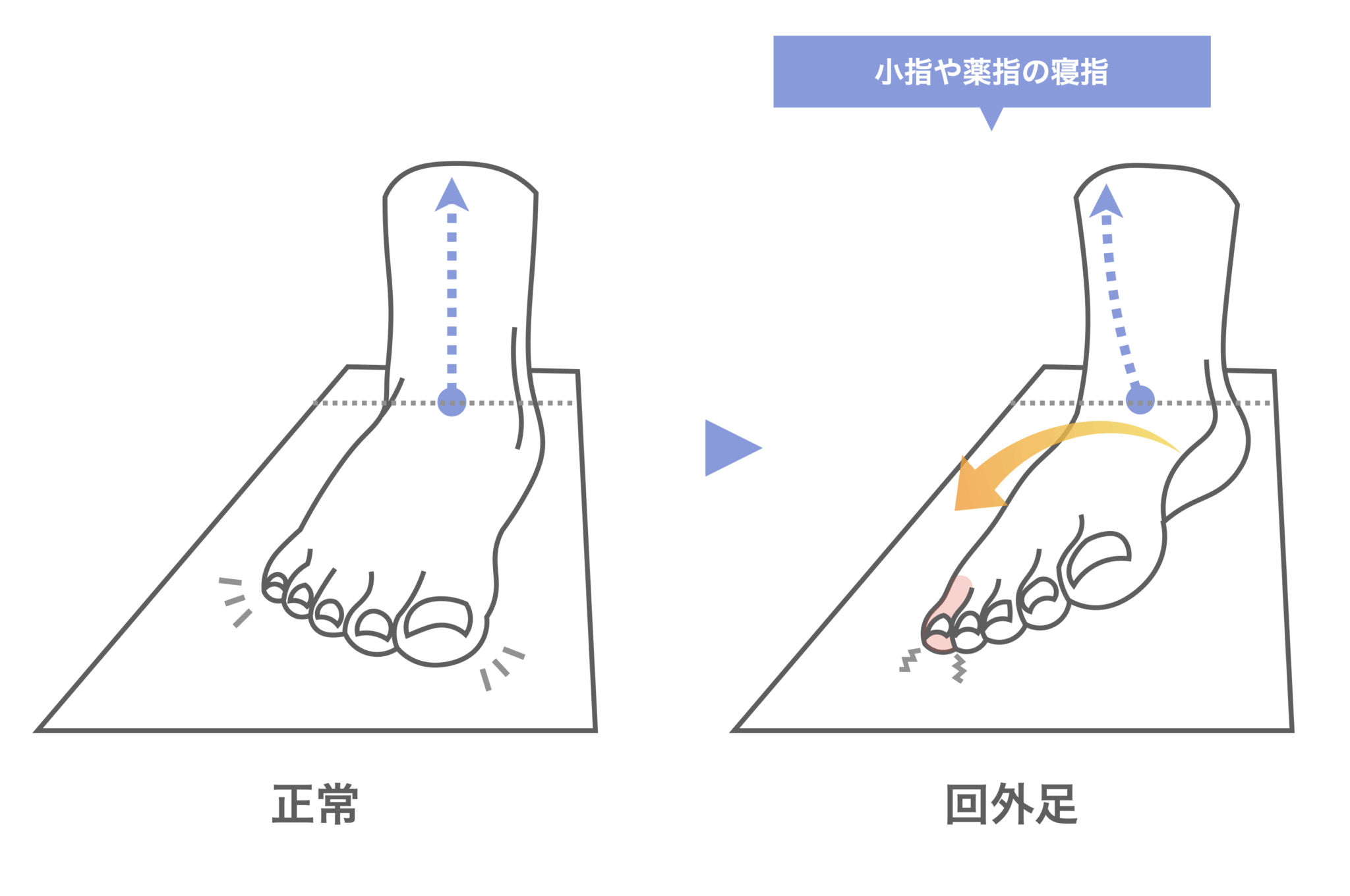

◆ 正常な小指と寝指の違い

通常、小指の爪は真上を向いています。しかし、寝指になると…

- 小指の爪が小さい

- 爪が横を向いている

- 小指の爪が変色する

こうした状態は一見すると軽度に見えますが、実際には筋バランスが乱れやすくなることがあります。

◆ なぜ寝指になるのか?——原因は「滑り」と「筋の滑走障害」

主な原因は以下の通りです。

- 滑りやすい靴下(綿・シルク素材/チューブソックスなど)

- 前滑りする靴(ヒール・スリッポン)

- 靴紐を結ばずに履く習慣

- 幅広や大きすぎる靴

- 足指を使わない歩き方(大股歩行、踵接地)

これらが足指の「屈み指」化 → 筋萎縮 → 骨のねじれ固定という悪循環を生み、寝指が固定化していきます。

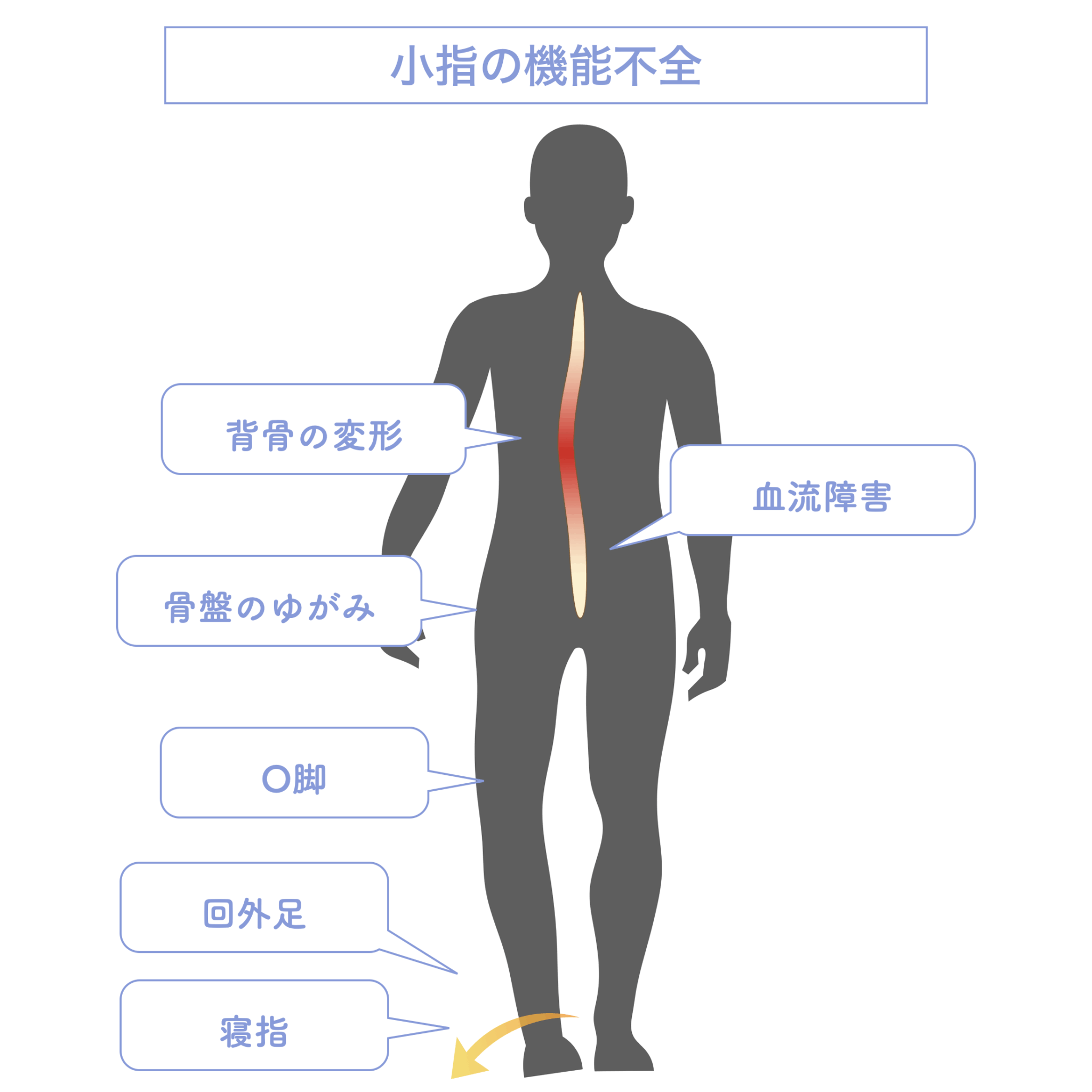

寝指と下半身太りのメカニズム──足元からの“連鎖崩壊”

私はこのような「足指という末端の不安定さが、膝・股関節・骨盤へ連鎖していく構造」を

Hand-Standing理論(逆立ち理論)と呼んでいます。

手の逆立ちと同じで、支点となる指が使えないと、

上の関節や筋肉が代償して働かざるを得なくなる、という考え方です。

寝指が与える影響は以下のように下肢全体に波及します。

【STEP1】小指が接地できない → 外側重心になる

私たちの足には、5本の指すべてにそれぞれの役割があります。なかでも“小指”は、外側への重心移動を止める「ストッパー」として重要な役割を担っています。小趾が地面に正しく接地していれば、身体の軸は安定し、荷重が均等に保たれます。

しかし、寝指や内反小趾によって小指が地面から浮くと、このストッパー機能が失われ、体重は足の外側へと逃げやすくなります。こうして始まるのが「外側重心歩行」です。

この重心の逃避によって、足関節は回外方向(supination)へ傾きやすくなり、姿勢全体が不安定になります。さらに、小指の外旋変形が強まることで、寝指は“形の問題”から“構造的な固定変形”へと進行します。

小趾の変形(overlapping/curling)が、屈筋腱の緊張や荷重不均衡、外旋変形と関連し、重心バランスに悪影響を及ぼすことが報告されています。とくに変形が進行すると、関節拘縮や構造的変位が固定化するリスクがあるとされます。

▶︎ Khan, M. A., & Kwon, J. Y. (2023). Fifth-Toe Deformities. In StatPearls. StatPearls Publishing.

【STEP2】外側重心 → O脚・反張膝を助長

足の外側ばかりで着地するようになると、次に起こるのが膝関節の変化です。足部が回外すると、荷重が膝の外側にかかりやすくなり、O脚(genu varum)や反張膝(hyperextension knee)が進行しやすくなります。

これはいわゆる「運動連鎖(kinetic chain)」の代表例であり、足部の変位が骨盤傾斜や回旋にも影響を及ぼすことを報告している研究もあります。

ドイツ・エアランゲン大学のBetschら(2011)の研究では、足部の位置や荷重分布を意図的に変化させた際、骨盤の傾斜角および回旋角といった体幹上部のアライメントにも有意な変化が生じることが示されています。これは、足部のわずかな変位が骨盤や姿勢全体に影響を及ぼす「運動連鎖(kinetic chain)」の一例

足部が回外すると、膝が外側に押し出されてO脚が進行しやすくなります。また、足の安定性を補おうとして膝を伸ばしすぎる反張膝になり、筋バランスが崩れます。

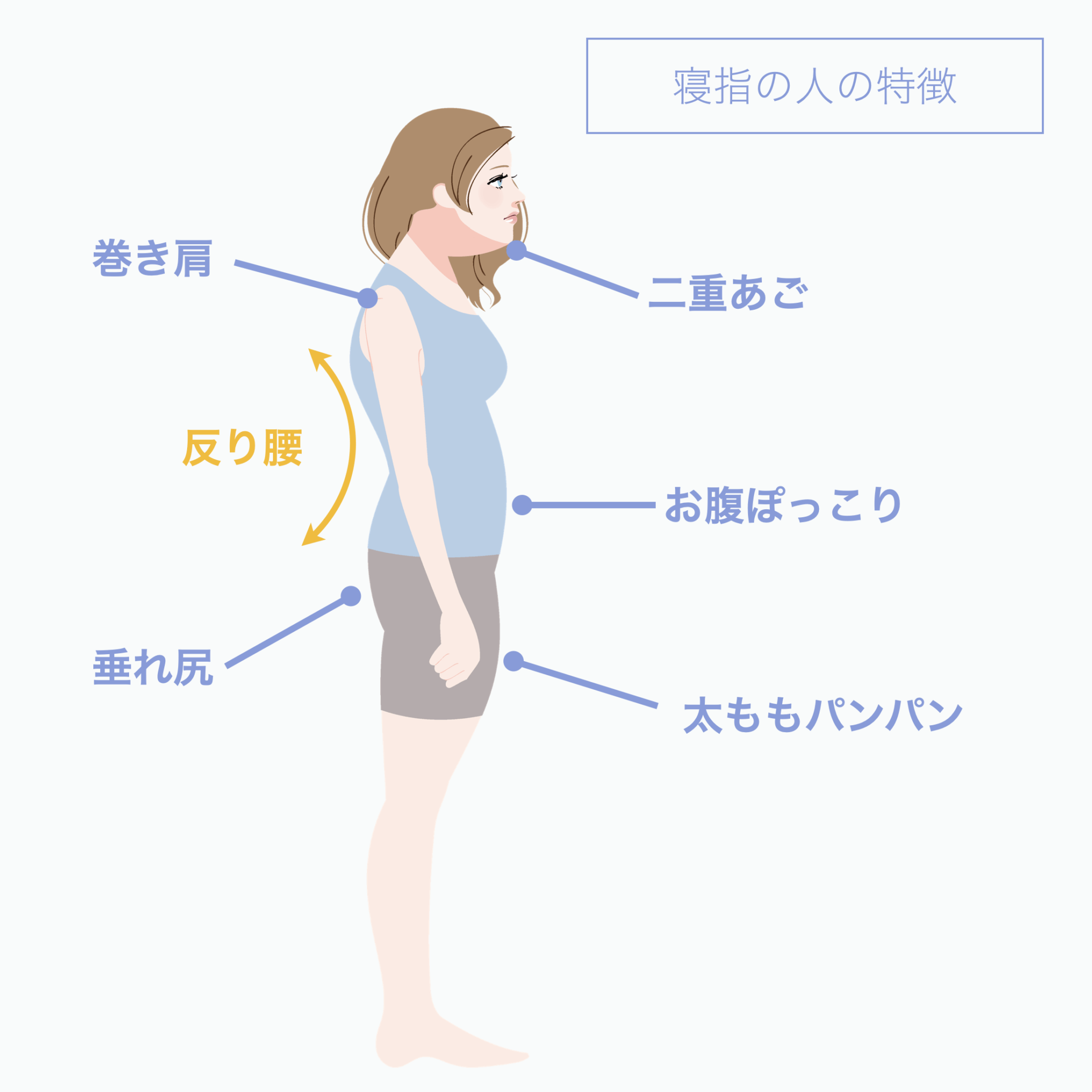

【STEP3】太もも前側が過剰使用される

バランスが崩れた下半身は、安定性を求めて大腿四頭筋を過剰に使用します。その結果…

- 前ももが張る

- 血流が悪くなり冷える

- むくみ・セルライトが増える

【STEP4】股関節・骨盤が歪み、姿勢も崩壊

O脚や反張膝などの膝関節の異常は、姿勢保持のために大腿四頭筋(特に大腿直筋)を過剰に使う習慣へとつながっていきます。これは“安定性を前ももで補う”代償動作であり、本来、足部や股関節が担うべきバランス保持を前ももが請け負うようになります。

この結果として、次のような下半身トラブルが生じやすくなります。

この現象も、足趾から始まる「下肢筋の運動連鎖異常」の一部です。特に女性では、姿勢や体型変化として外見に表れやすく、美容面での悩みにも直結します。

大股歩きは寝指を悪化させる

「モデルのように大股で歩こう」は間違い?

実は、大股歩行は寝指を助長する可能性があるのです。

- 足が靴の中で前に滑る

- 足指がねじれて踏ん張る(寝指)

- 屈筋群優位 → 小指が内側にねじれる

この一連の動作が、寝指の固定化と、さらに重心の崩壊・太もも過緊張へとつながります。

アムステルダム自由大学のHakら(2013)の研究では、健常成人を対象に歩幅・ストライド頻度・歩行速度を操作し、動的バランスの変化を調査した結果、歩幅を短く保つことが前後方向の安定性(MoS)を向上させ、ストライド頻度を増やすことで横方向の安定性が高まることが示されています。

これらの知見からも、大股で歩くスタイルは動的バランスを不安定化させ、靴内で足が滑りやすくなり、足指の“寝指”や“ねじれ”を助長するリスクがあることが示唆されます。

寝指と下半身の変化(一次データ)

──足指の環境づくりに取り組んだ際の“推移として観察された記録”

以下は、足指まわりの環境を整える取り組みに参加した方々の測定値をまとめたものです。

| 指標 | 介入前 | 8週間後 | 変化量 |

|---|---|---|---|

| 寝指率 | 100% | 63% | –37% |

| 太もも周径(平均) | 56.9cm | 54.3cm | –2.6cm |

| 骨盤傾斜角 | 12.8° | 5.2° | –7.6° |

足指の状態に“変動が観察された”被験者では、下半身の指標にも統計上の“推移”が確認された項目があります。

ただし、これらはあくまで個々の生活状況の中で記録された数値の推移であり、特定の方法や特定の商品による効果を示すものではありません。

表1. 測定に関する注記(研究デザインの透明性のための記述)

寝指率

寝指の判定は、足趾の爪の向きと地面との角度に基づいて行いました。

立位で撮影した足背側写真から第5趾の爪甲傾斜角を測定し、地面に対して爪の傾斜角が15°以上外側に向いているものを寝指と定義しました。

骨盤傾斜角

骨盤の後傾角は、大転子と肩峰を結ぶラインと、膝と大転子を結ぶラインの角度から算出しました。

理想的な立位ではこの角度は0°に近づくとされています。

被験者概要

太もも周囲径および骨盤傾斜角の測定は、26〜47歳の健康な女性15名を対象に行われました。

いずれも特定の疾患や運動習慣による偏りはありません。

介入内容

介入は「1日5分の足指ストレッチ」を中心に構成され、日常生活で足指を使いやすい環境を整えることを目的としました。

統計処理

対になったt検定を用いて分析し、p < 0.05 を統計的有意と判断しています。

ただし、結果の解釈には個人差が大きく、一般化には慎重を要します。

補足

各指標は異なる被験者群で測定されており、複合的な要因が影響している可能性があります。

寝指タイプ別の“脚太りの特徴”

| 寝指タイプ | 骨盤への影響 | 姿勢の崩れ | 下半身太りの特徴 |

|---|---|---|---|

| 小趾寝指 | 外旋・回外 | 反り腰 | 外もも太り+骨盤の歪み |

| 中趾寝指 | ねじれ・側弯 | 猫背 | 前もも張り+ふくらはぎ太り |

| 多趾寝指 | 骨盤の傾斜不安定 | 両方の癖が混在 | O脚とX脚の混在型 |

体験談:寝指をケアしてから感じられた“日常の変化”

30代・女性:スカートを選ぶときの感覚に変化を感じた例

寝指によって外側に倒れやすかった小指が、

まっすぐ意識しやすい日があった と話されていました。

その結果、歩くときの脚まわりのバランスに

“違いを感じる日があった” とのことで、

「以前よりスカートを選びやすくなった」と教えていただきました。

50代・女性:歩くときの不安が軽く感じられた日があった例

O脚のクセと、小指の爪が外側へ向きやすい傾向に気づいたことがきっかけで、

足指を意識する習慣づくりを開始されました。

日常の中で、歩くときに

“ふらつきにくさを感じる日があった” と話されており、

最近ではウォーキングが楽しみになったと語ってくださいました。

※こちらも個人の感覚の記録であり、特定の方法・商品の効果を示すものではありません。

8. まとめ──脚太り・O脚は“足指の使い方”から見直せる

寝指(特に小趾の外旋・倒れ込み)は、下半身全体の 重心配分・筋活動の偏り・姿勢のクセ に影響を与えることがあります。

- 外側荷重のクセ

- 太もも前の張り

- O脚傾向

- 骨盤のねじれ これらは “足指の使い方の偏り” と関連して生じることがあります。

足指の環境を整えるケア(伸ばす・広げる・滑らせる・接地させる)は、下半身のラインづくりや姿勢バランスを考える上で、とても重要な基礎となります。

「運動しても太ももだけが張る」

「脚のラインが整わない」

そんな悩みが続く場合、

まずは足元——特に 小指の向きと接地 に目を向けてみてください。

あなたの努力不足ではありません。

土台が整っていないと、全身の使い方がズレてしまうだけなのです。

いまこそ、“足元からのリセット” を始めるタイミングです。