【医療監修】二重アゴが治らない理由は足元にあった?今日からできる姿勢と舌の整え方

はじめに|なぜ二重アゴや顔のたるみは変わりにくいのか?

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「マッサージ後はすぐ戻ってしまう」

「美顔器やEMSを続けても変化を感じにくい」

「年齢のせいだから仕方ない…」

もしそう思っているなら、もしかすると“見直すべき場所”が顔ではないのかもしれません。

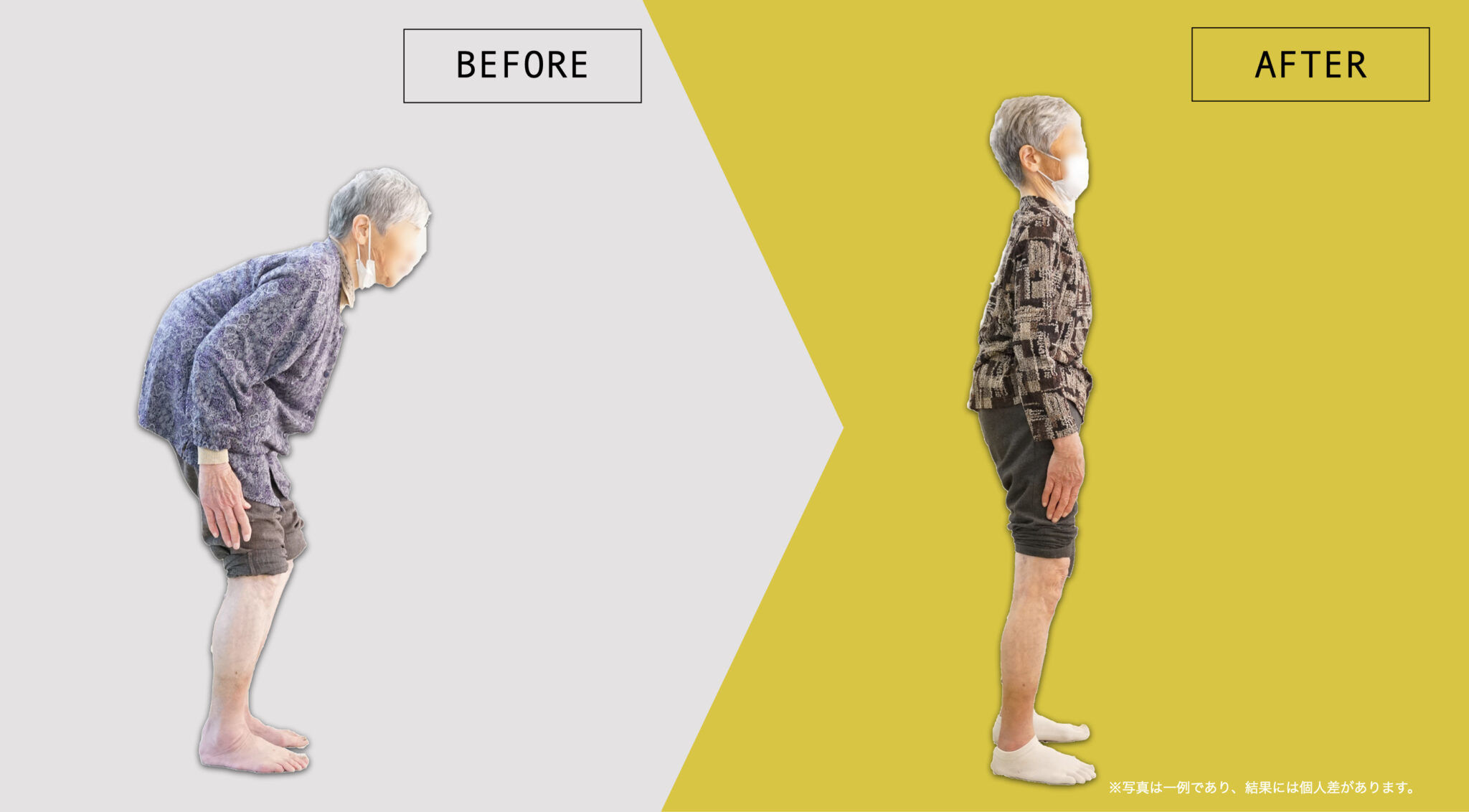

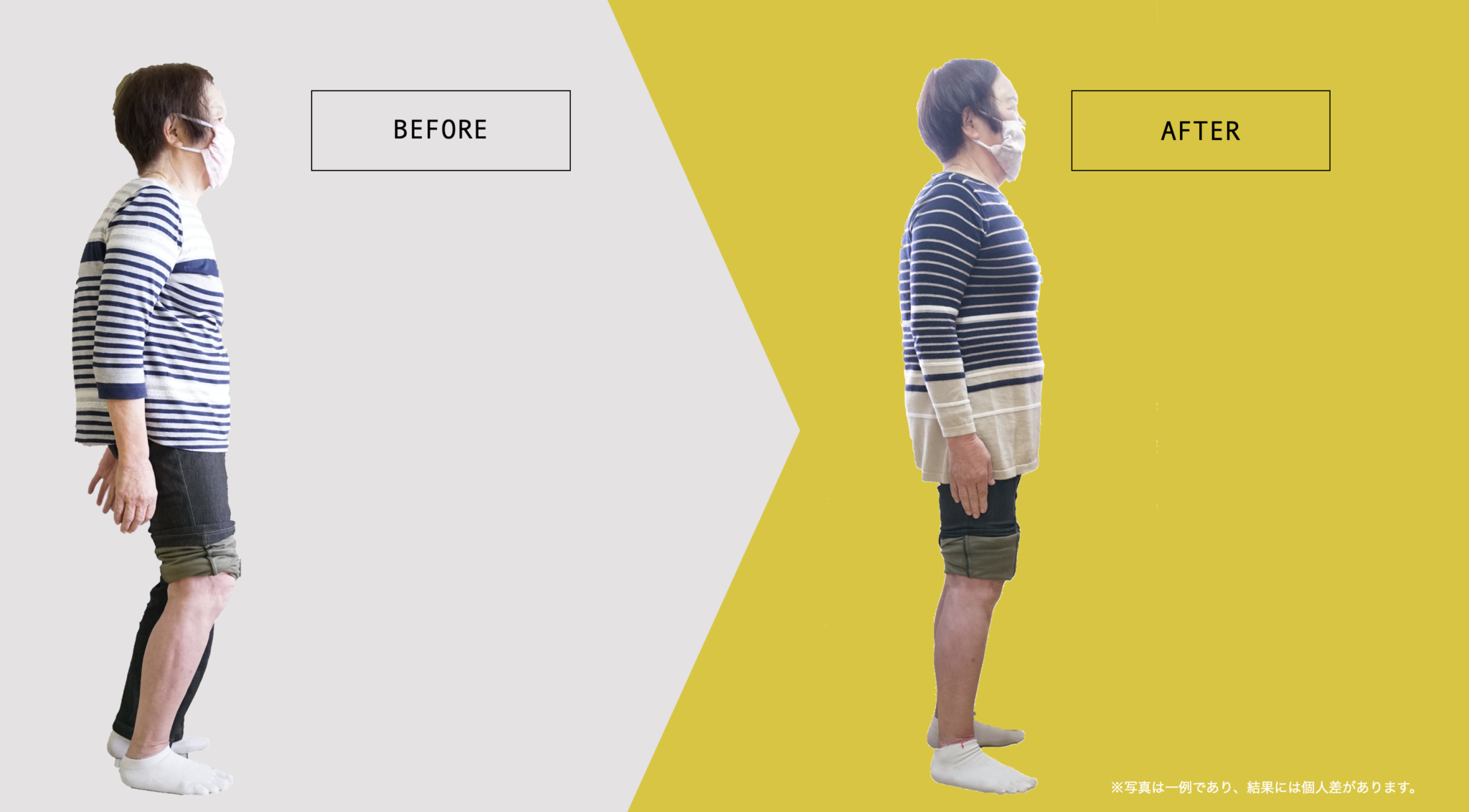

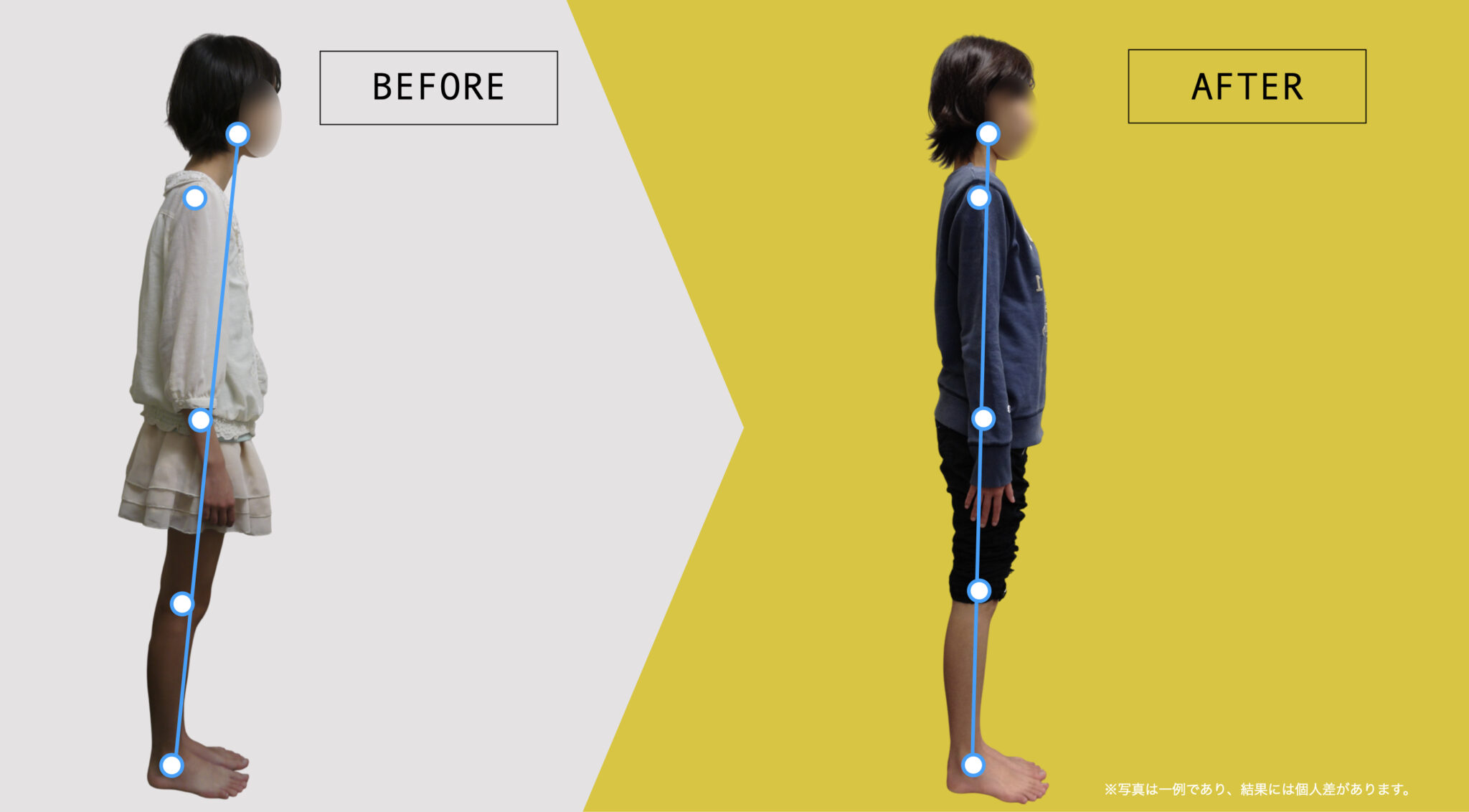

近年の研究や臨床観察から、顔のたるみや二重アゴには「足指の使い方」や「姿勢バランス」が関係している可能性が指摘されています。

本記事では、理学療法士として足指と姿勢を研究してきた湯浅慶朗が、舌骨下筋群・広頚筋・骨盤・足指の連動性を踏まえ、姿勢から小顔を目指す考え方をわかりやすく解説します。

あなたの二重アゴ・顔のたるみ、本当に「加齢」のせいですか?

加齢や脂肪だけじゃない、見落とされがちな原因

二重アゴや顔のたるみというと、まず「加齢」や「体重増加」が思い浮かぶかもしれません。確かに、年齢とともに皮膚のハリが低下し、脂肪がつきやすくなることは事実です。しかし、実際にはそれだけが原因ではありません。

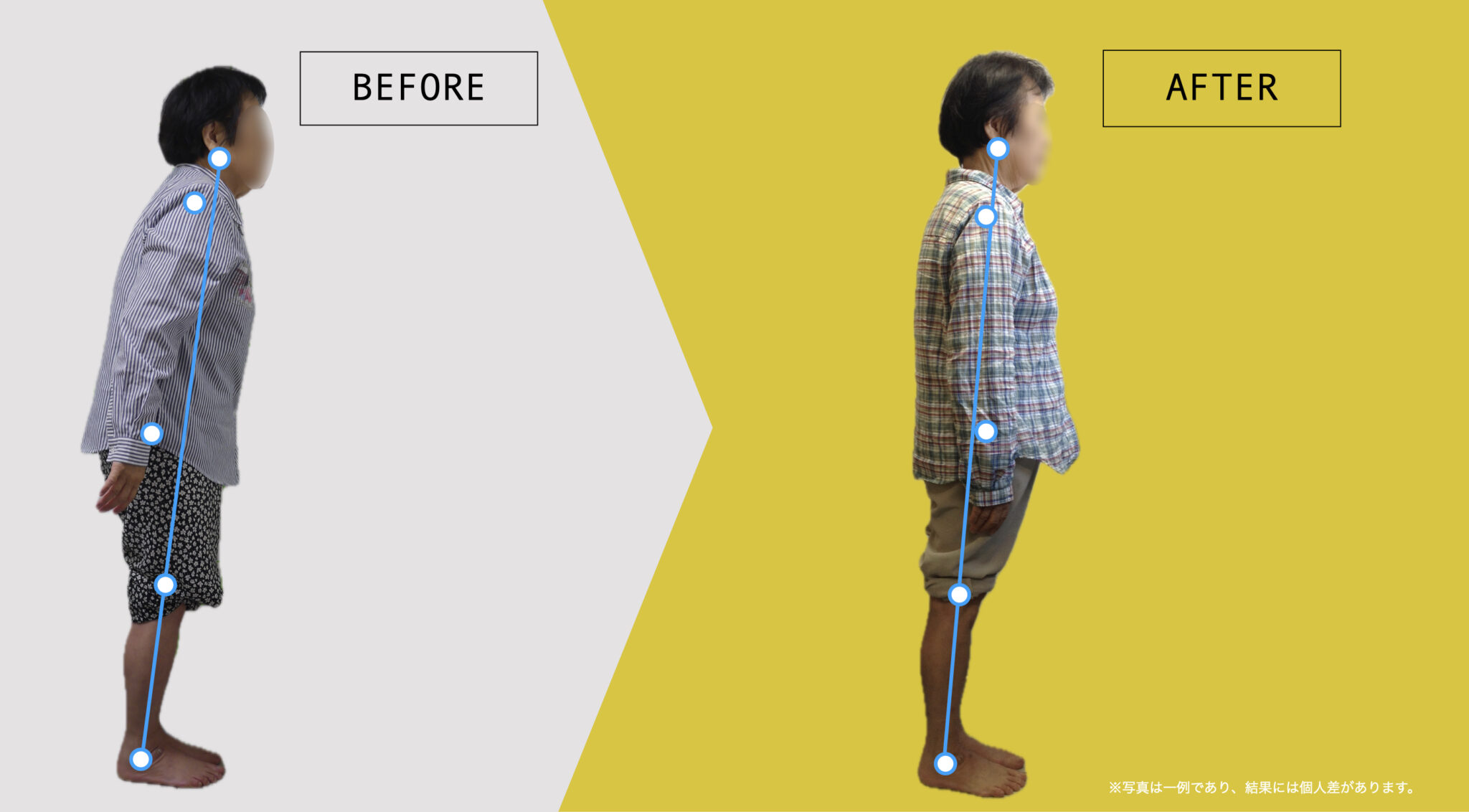

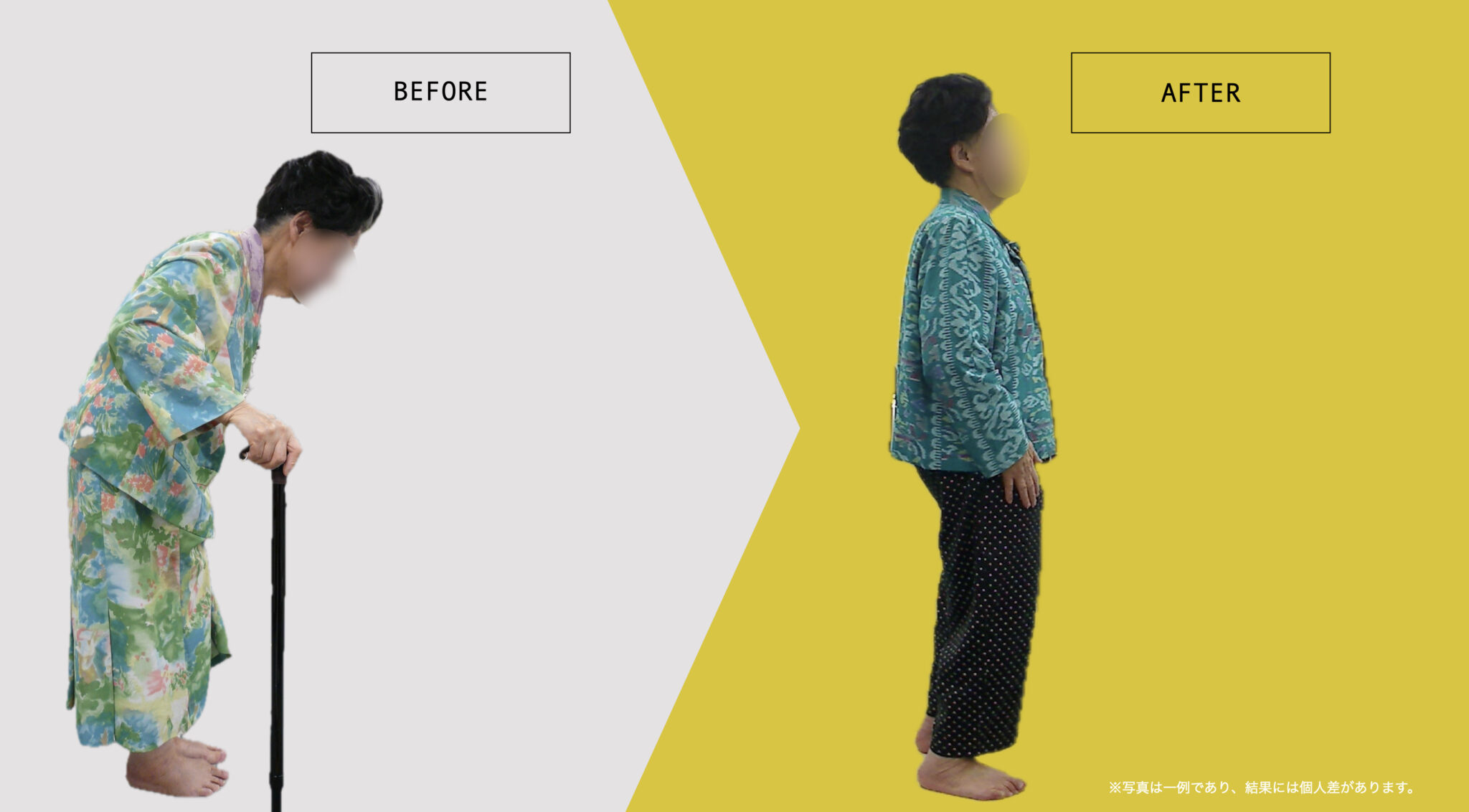

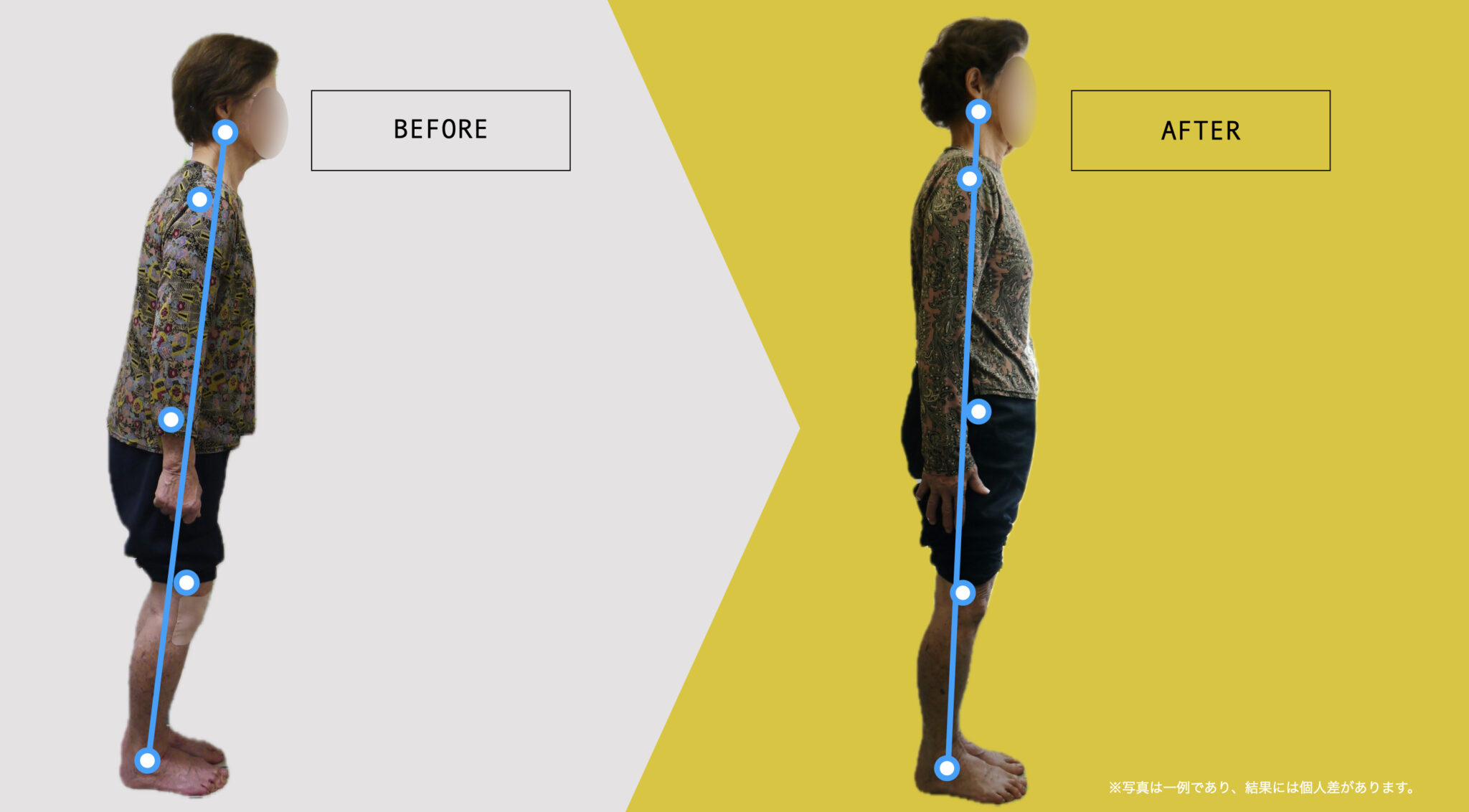

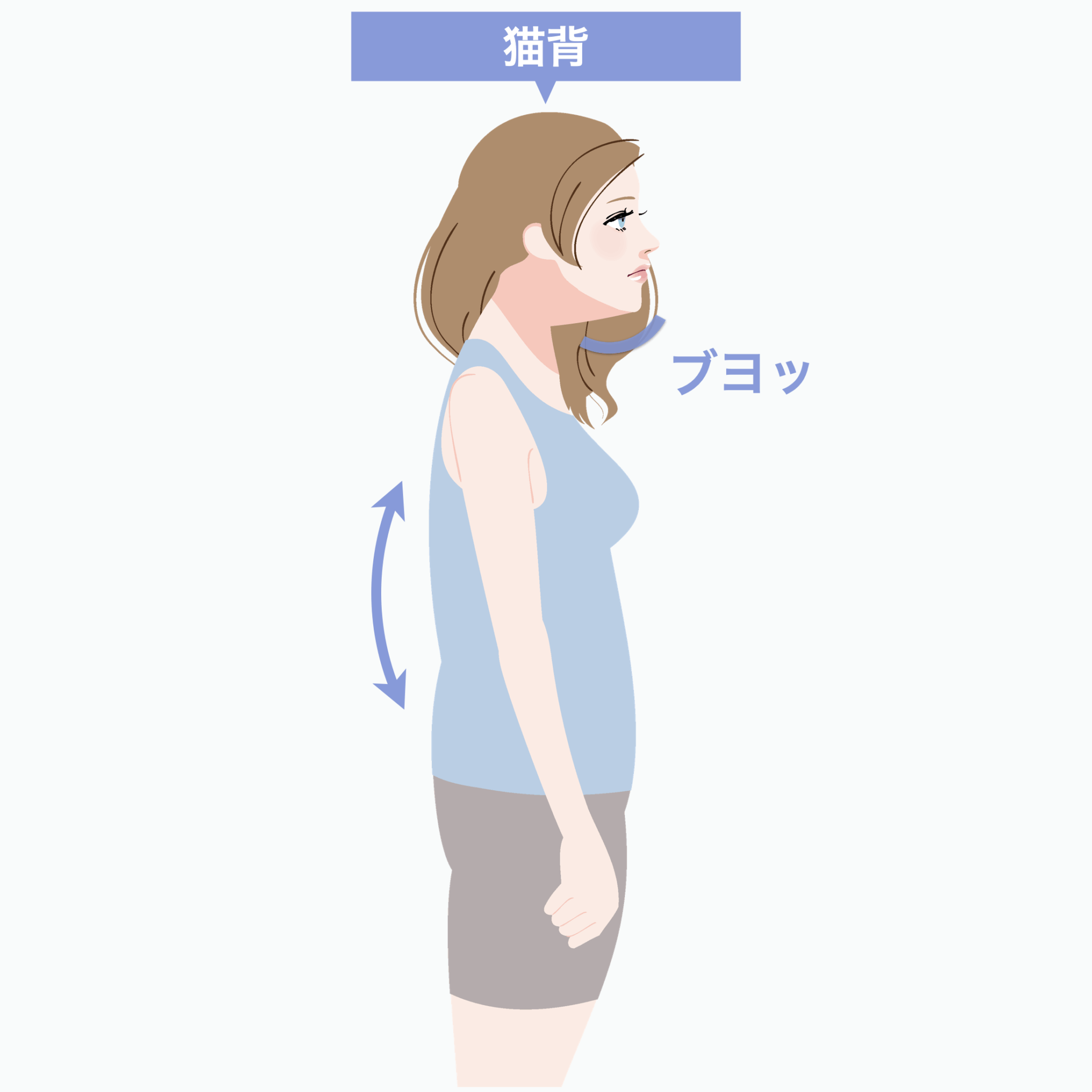

多くの人が見落としているのが、姿勢の崩れや筋肉のバランスの乱れです。猫背やストレートネックなどの不良姿勢は、首や顎の筋肉に余計な負荷をかけ、顔の皮膚や筋肉を下方に引っ張る原因になります。

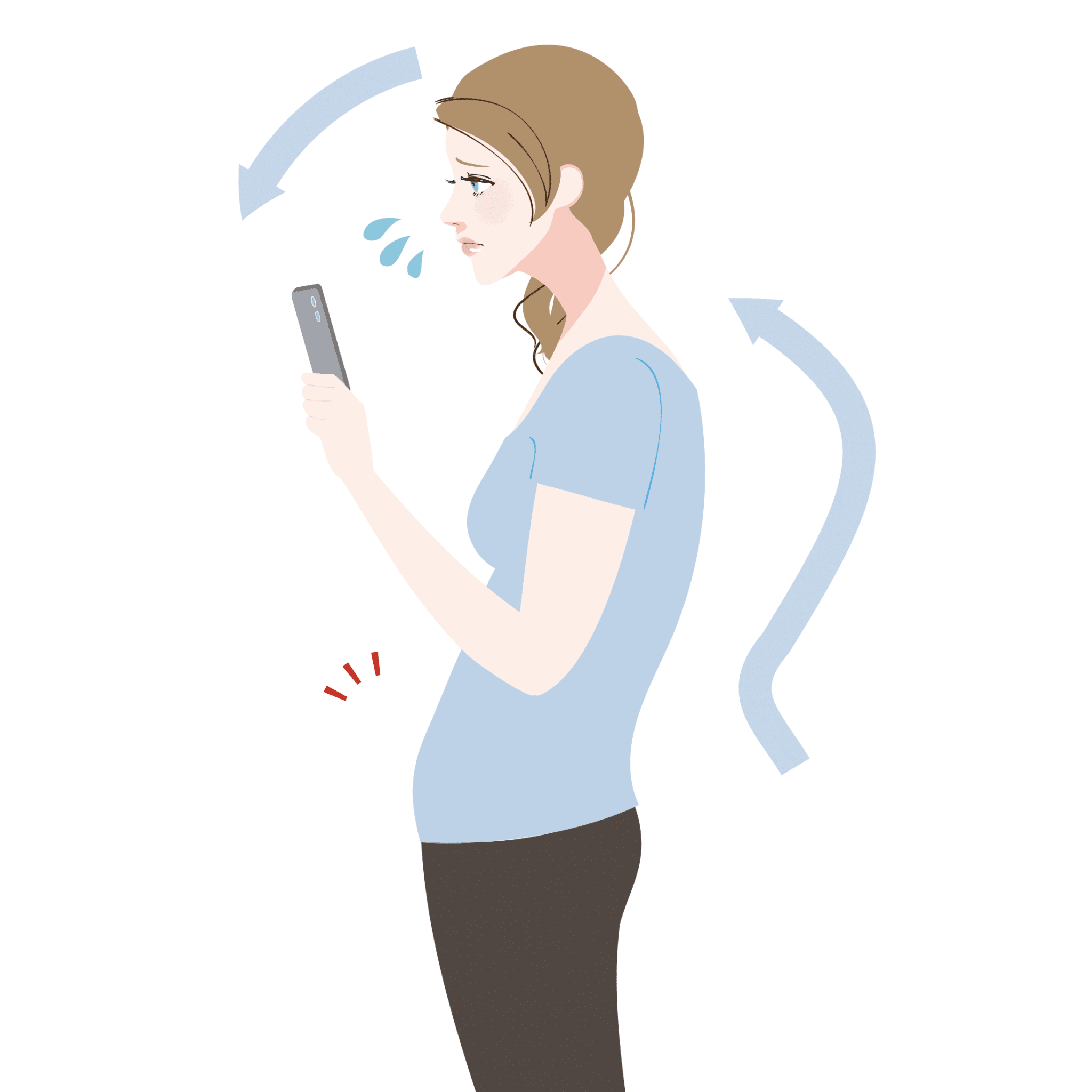

ここで注意すべきは、「スマートフォンやパソコンの長時間使用」だけが姿勢異常の原因ではないということです。たしかにそれらの使用は頭部前方位を助長する要因となる場合もありますが、現実にはデスクワークの人すべてが二重アゴになるわけではありません。

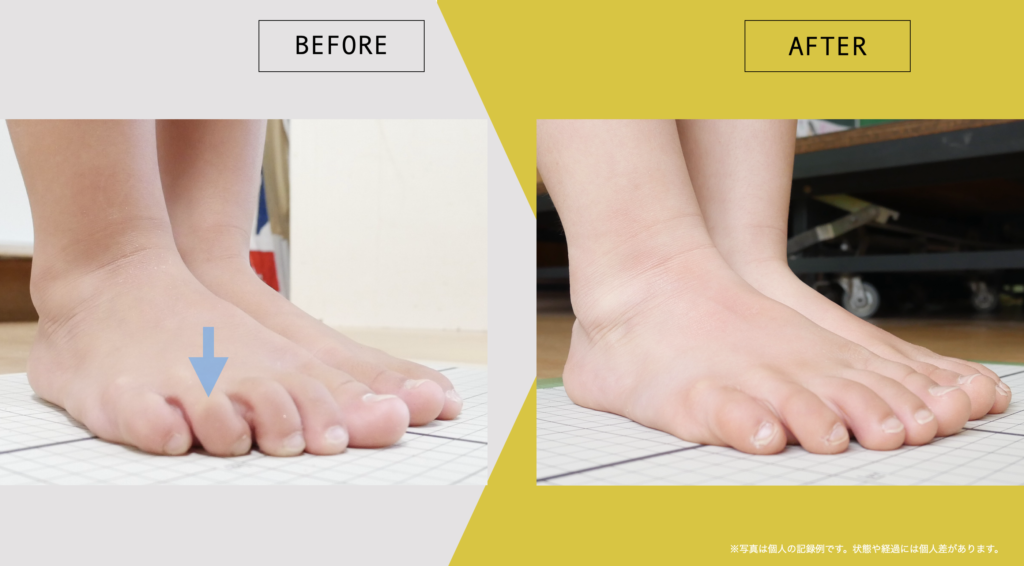

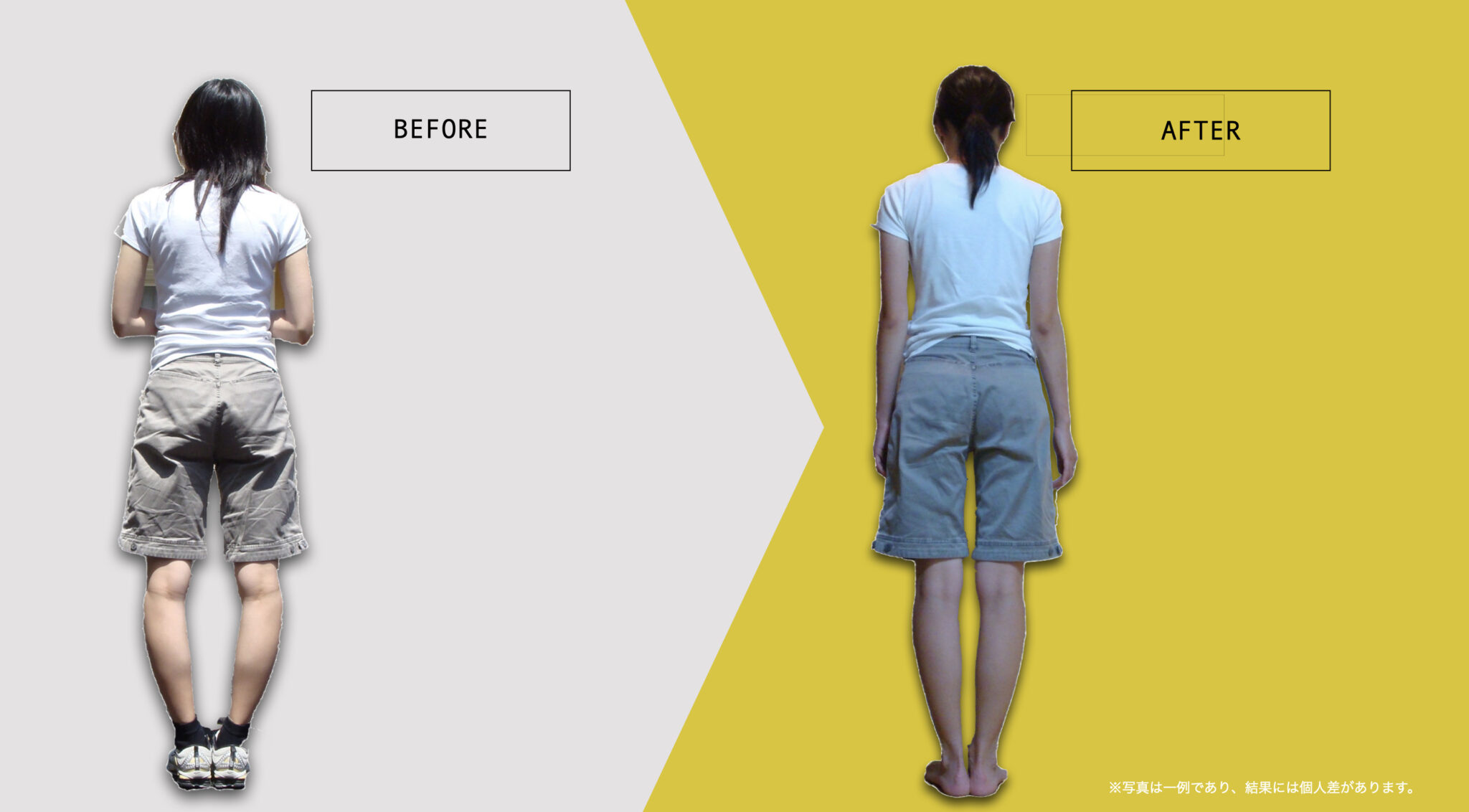

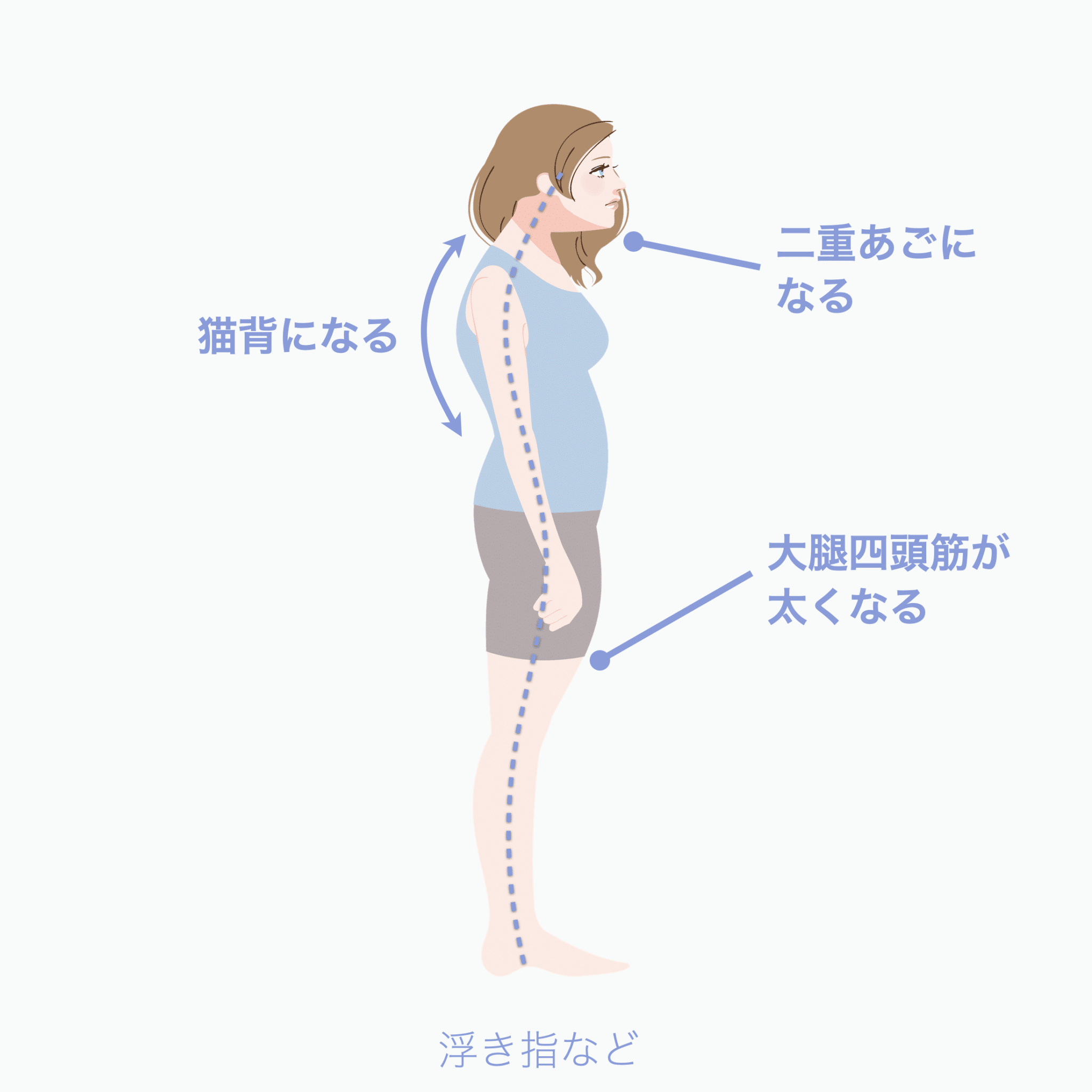

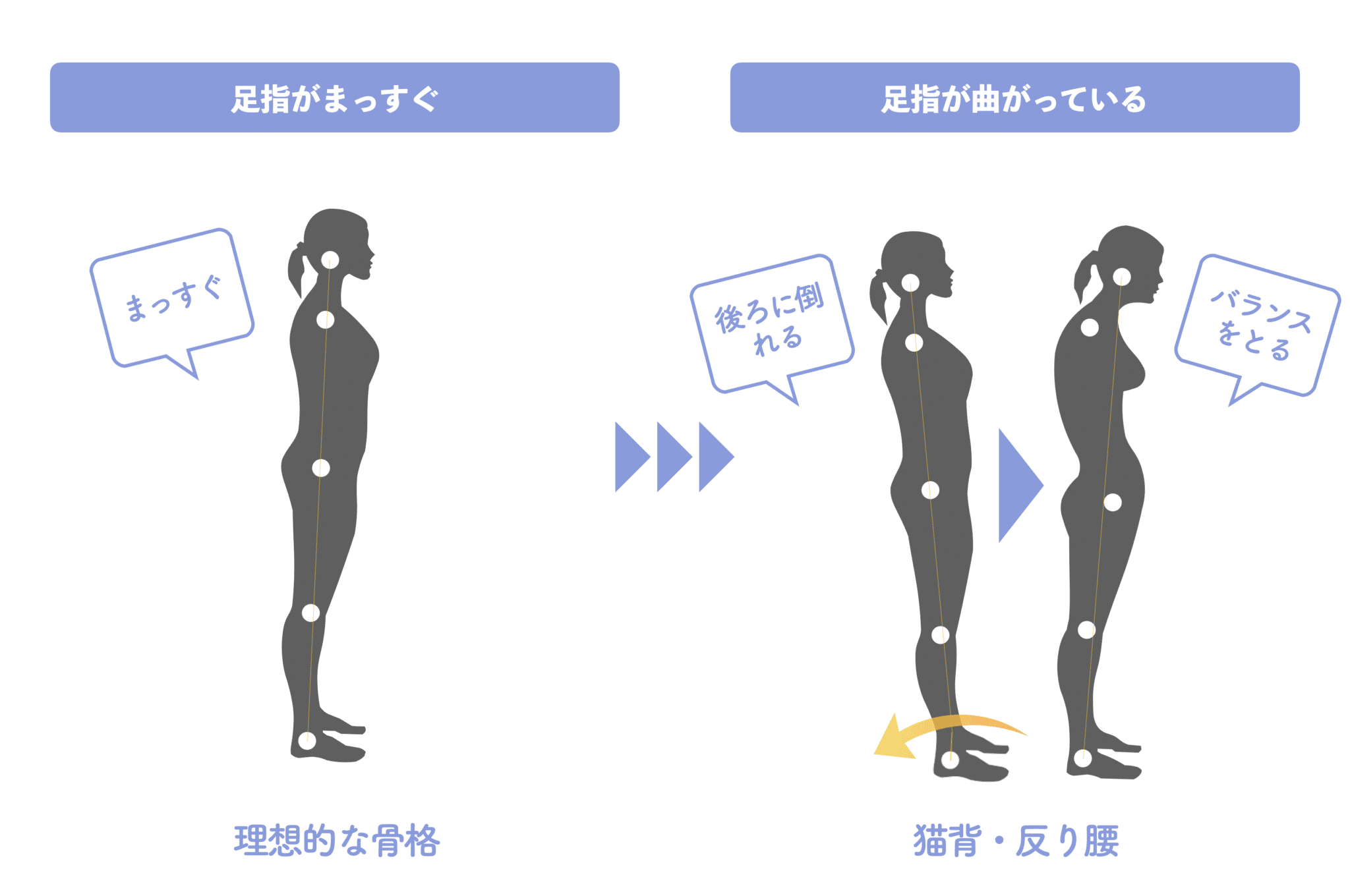

むしろ根本的な原因の一因は、足指の変形(外反母趾・内反小趾・浮き指・屈み指・寝指など)によって生じる重心の乱れです。

これが体の軸を狂わせ、猫背や反り腰を引き起こし、結果として、頭部が前方へ移動しやすくなる場合があります。

このような足元からの連鎖によって、顎下の筋肉に負荷がかかり、二重アゴや顔のたるみに影響する可能性があります。

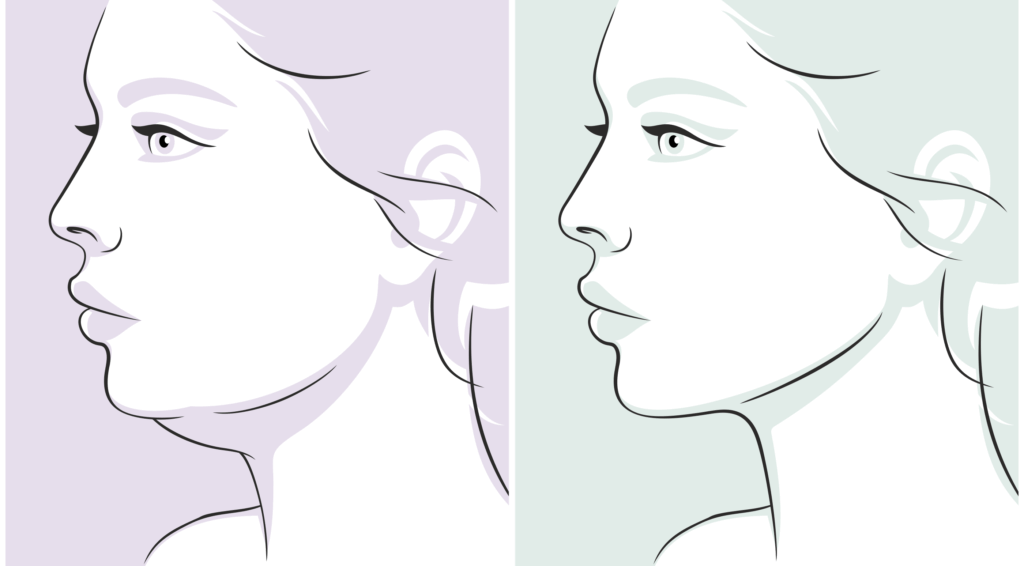

実は多い「痩せているのに二重アゴ」の人

意外に多いのが「痩せているのにフェイスラインがぼやけている」「体は細いのに二重アゴだけ気になる」という悩みです。これは脂肪ではなく、筋肉と骨格のバランスが崩れていることによる構造的な問題である可能性が指摘されています。

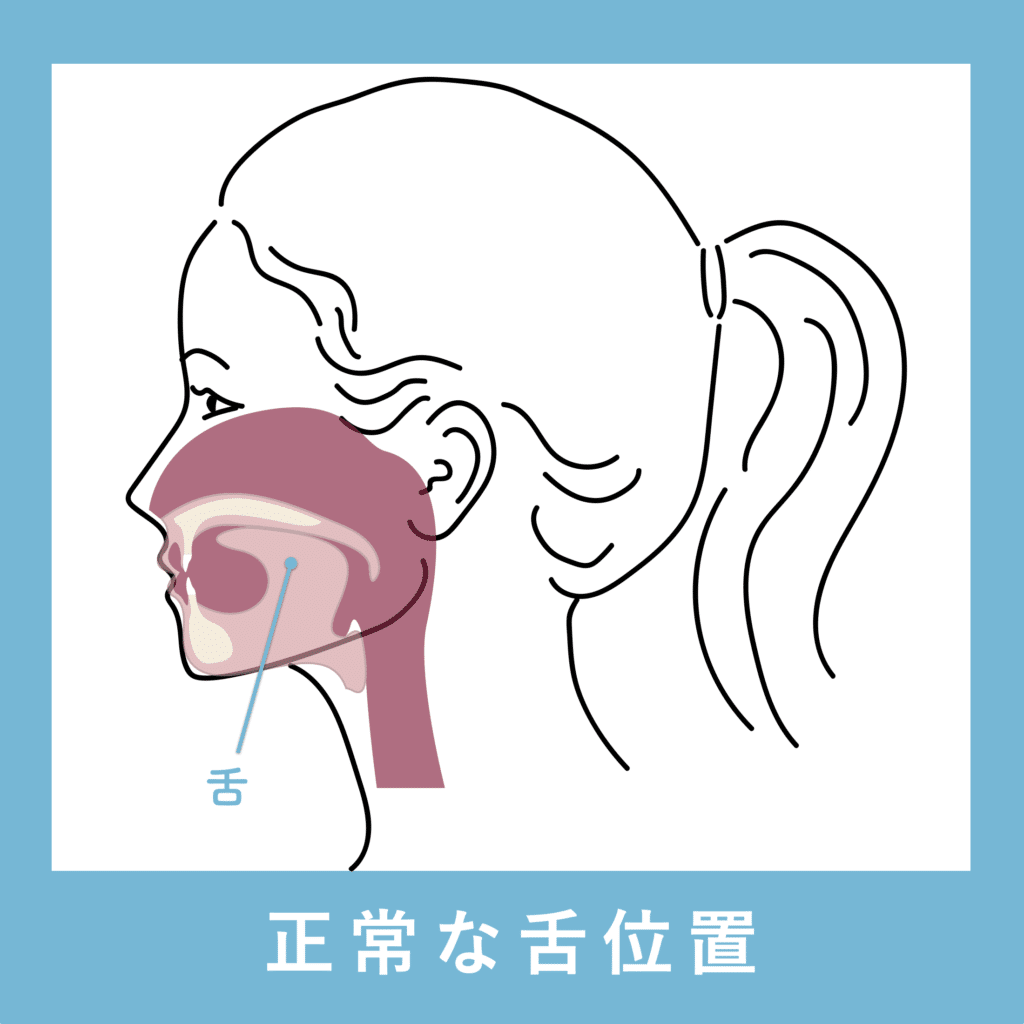

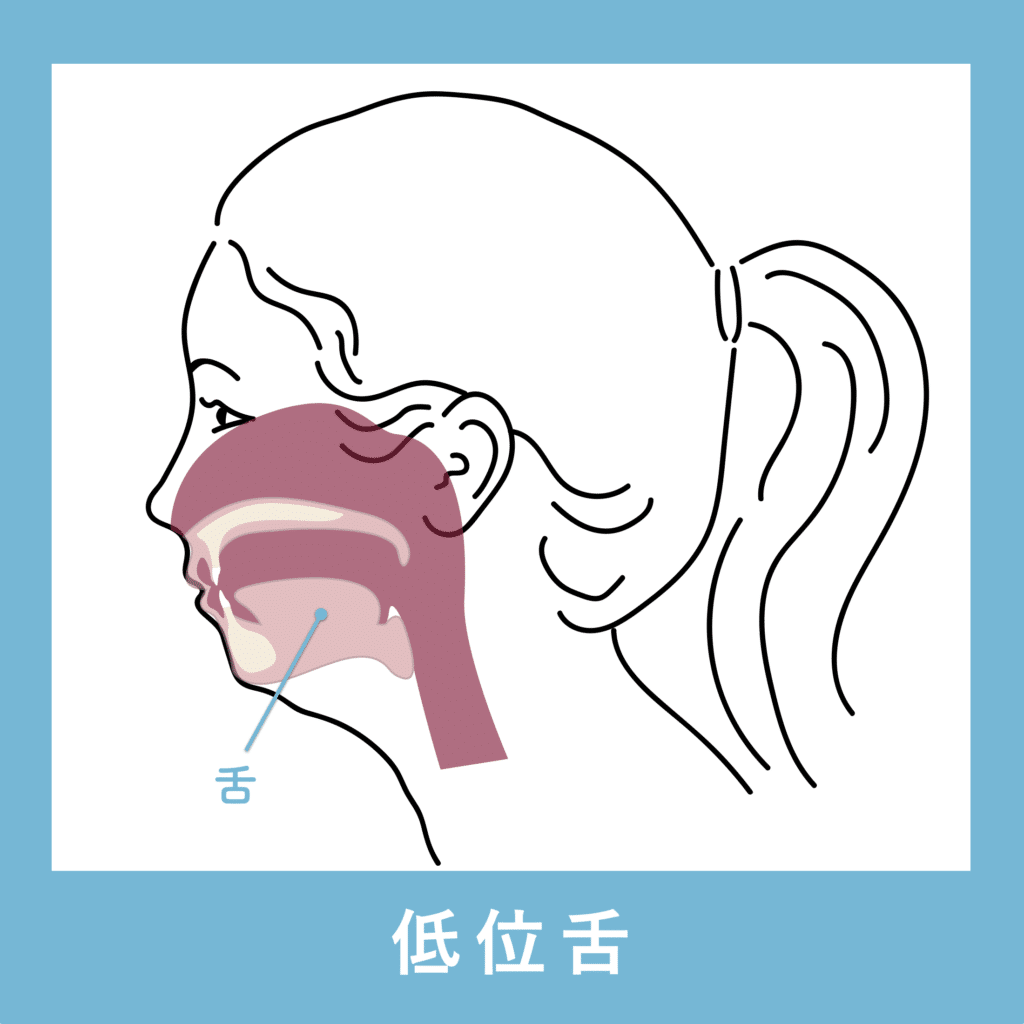

特に舌の位置が下がってしまうと、あご下のスペースが広がり、たるみやすくなります。これを「低位舌(ていいぜつ)」と呼びます。

低位舌は、舌が上顎に接しておらず、下に落ちてしまっている状態を指します。舌が本来の位置から下がることで、顎下に余白ができ、結果として二重アゴが形成されやすくなります。

鏡を見るだけでは分からない、舌の位置の変化

舌の位置は、鏡を見ただけでは分かりません。しかし、この「見えない舌の位置」が、顔の印象を大きく左右しているのです。

本来、舌は上顎に軽く吸い付くようにして収まっているのが正常な位置です。ところが、姿勢が悪いと、舌を支える筋肉(舌骨下筋群)が下に引っ張られ、舌の位置も一緒に下がってしまいます。

舌が下がると、アゴ下の筋肉が弛緩し、皮膚が重力に引かれる形でたるんできます。つまり、舌の位置の低下は見た目年齢を左右する隠れた要因なのです。

このような構造的な視点から、顔のたるみや二重アゴを考えることで、より背景理解や対処のヒントにつながります。

猫背やストレートネックが「舌」と「アゴ下」を崩壊させる理由

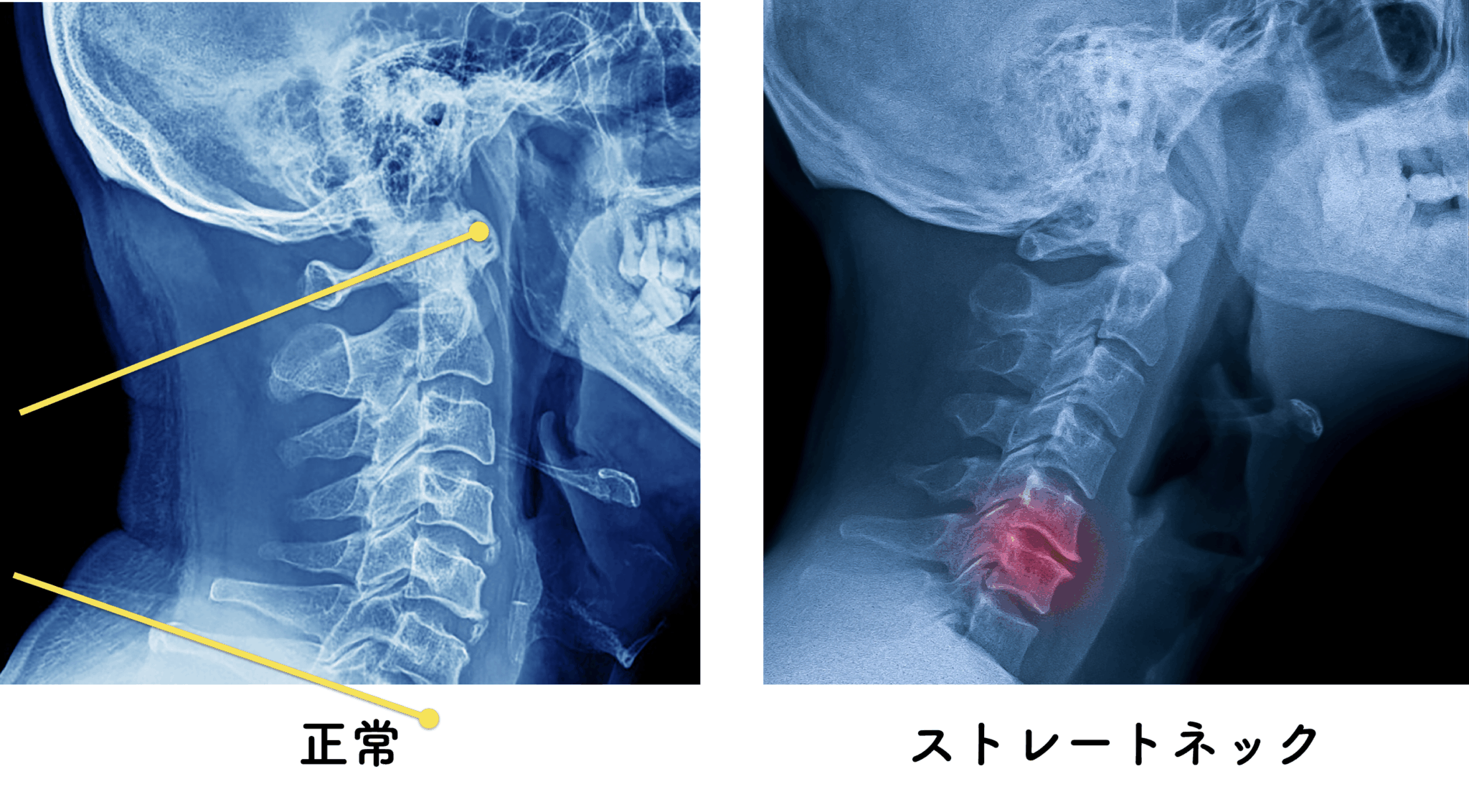

ストレートネックとは?現代人に急増する姿勢異常

ストレートネックとは、本来ゆるやかなカーブを描いている首の骨(頚椎)が真っ直ぐになってしまう状態を指します。

一般的には、スマートフォンやPCの長時間使用が原因とされがちですが、それだけでは説明がつきません。現に、デスクワークをしている人全員が二重アゴになっているわけではありません。

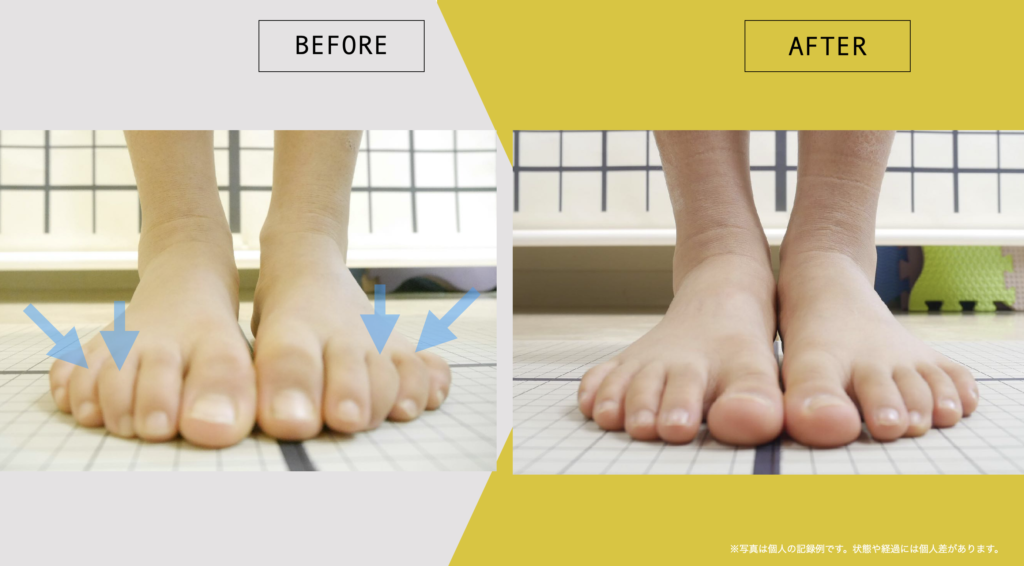

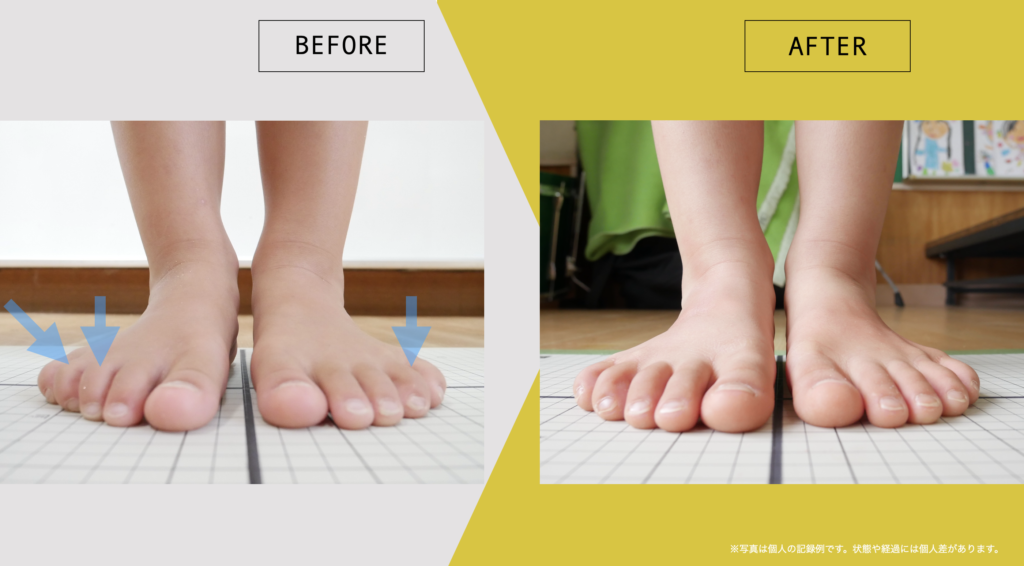

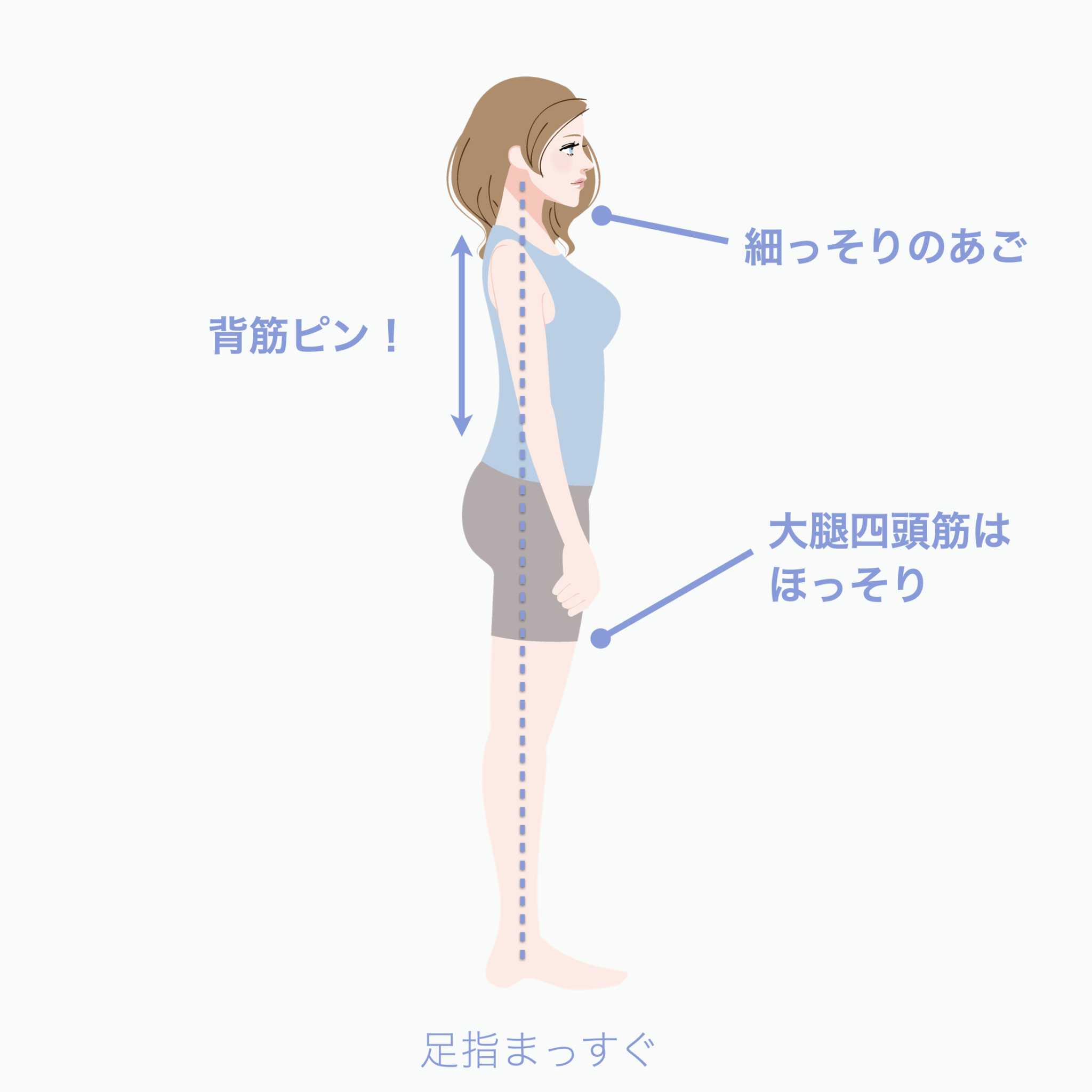

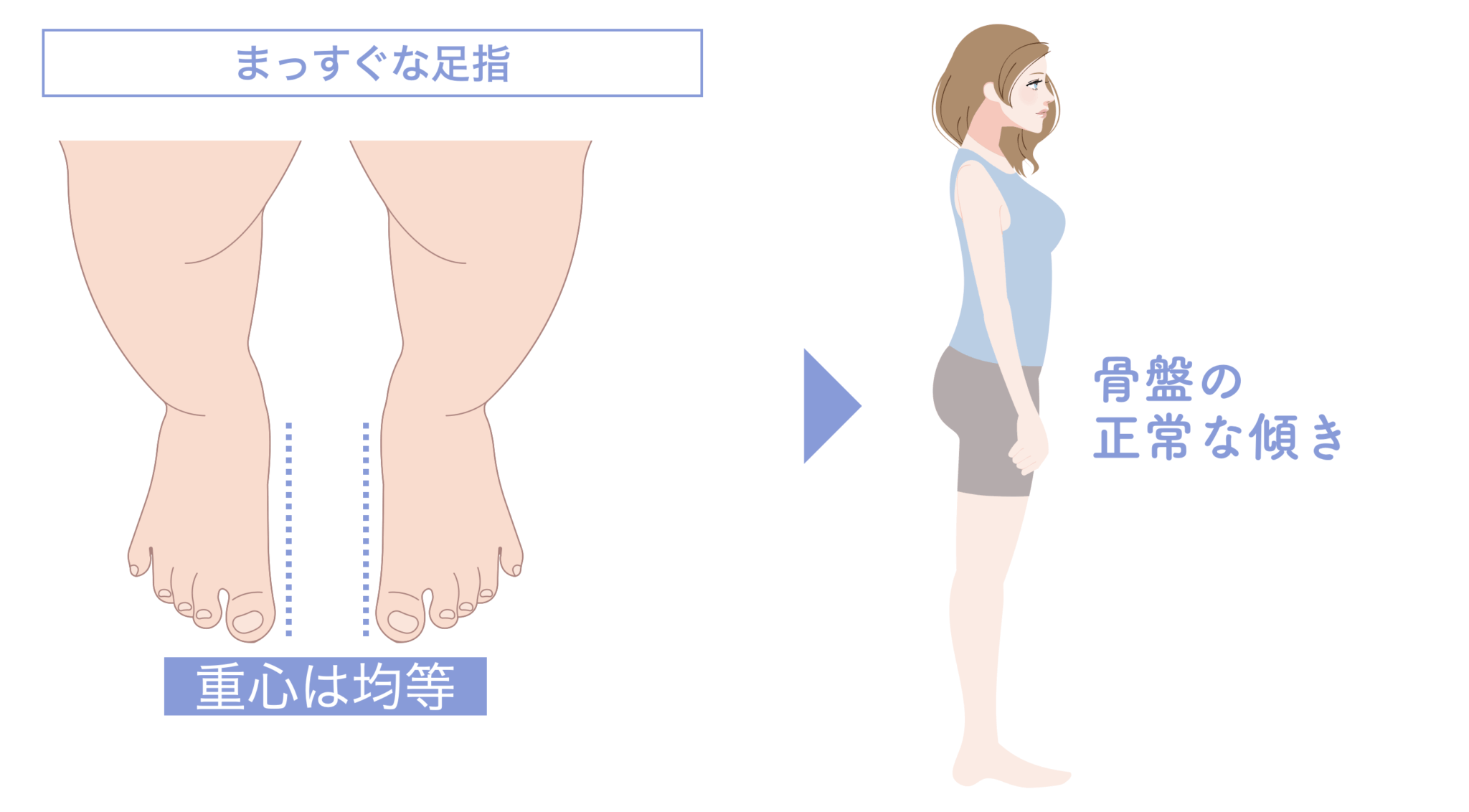

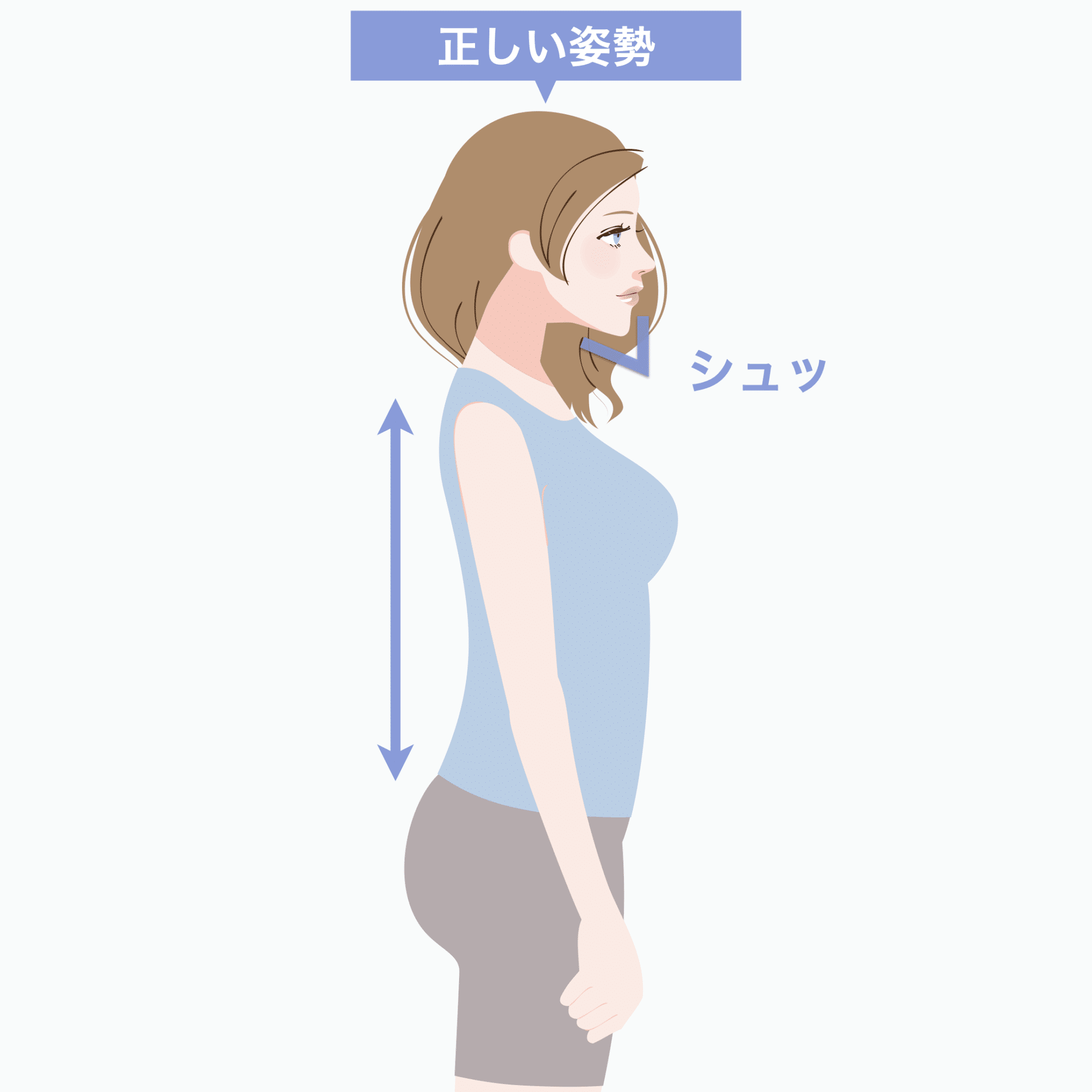

正常な足指では、足裏に均等に体重がかかるため、体の重心バランスも整います。これにより、骨盤は前後に偏らない「自然な傾き」を保つことができ、結果として首や頭の位置も安定し、姿勢全体が美しく保たれます(ニュートラルポジション)。

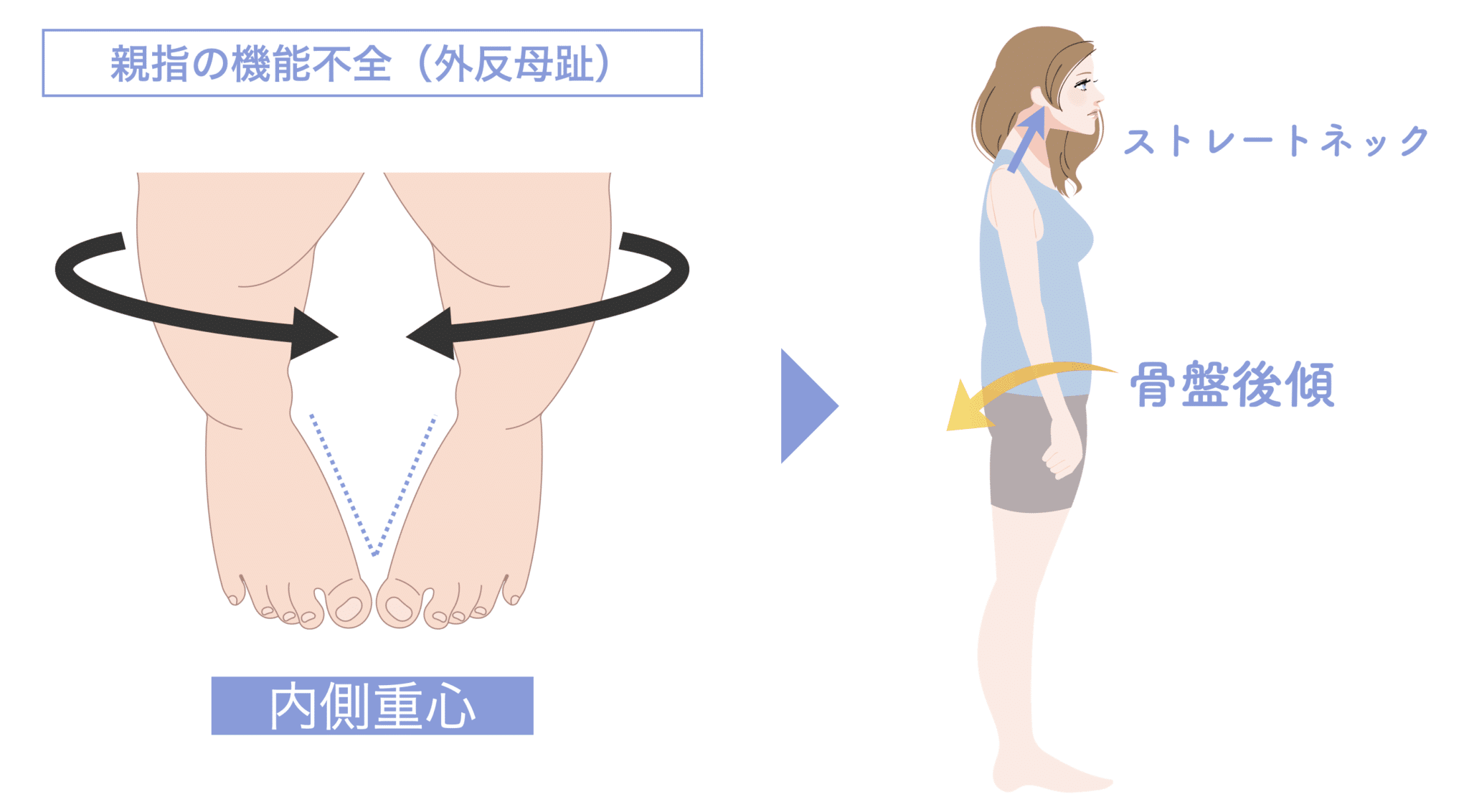

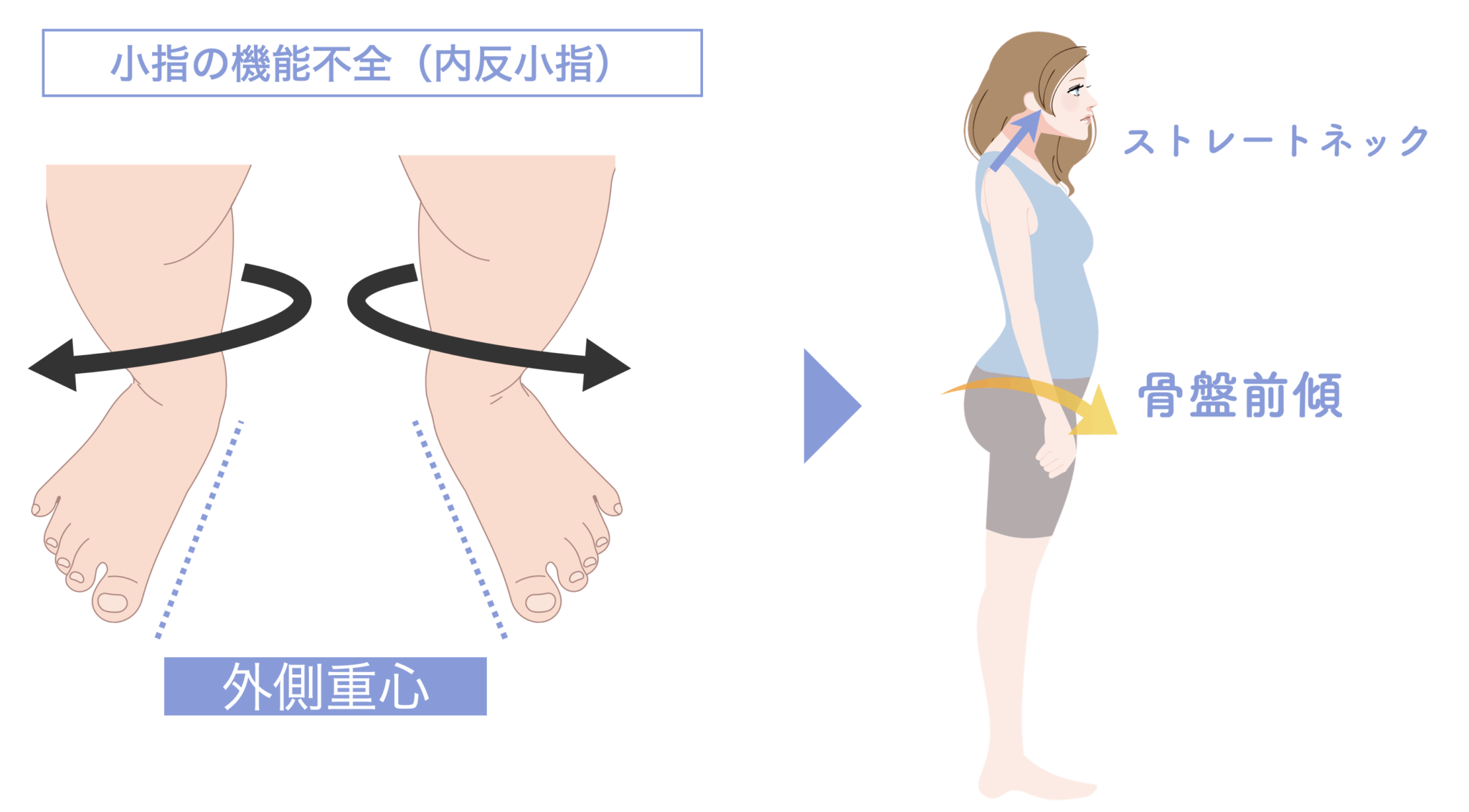

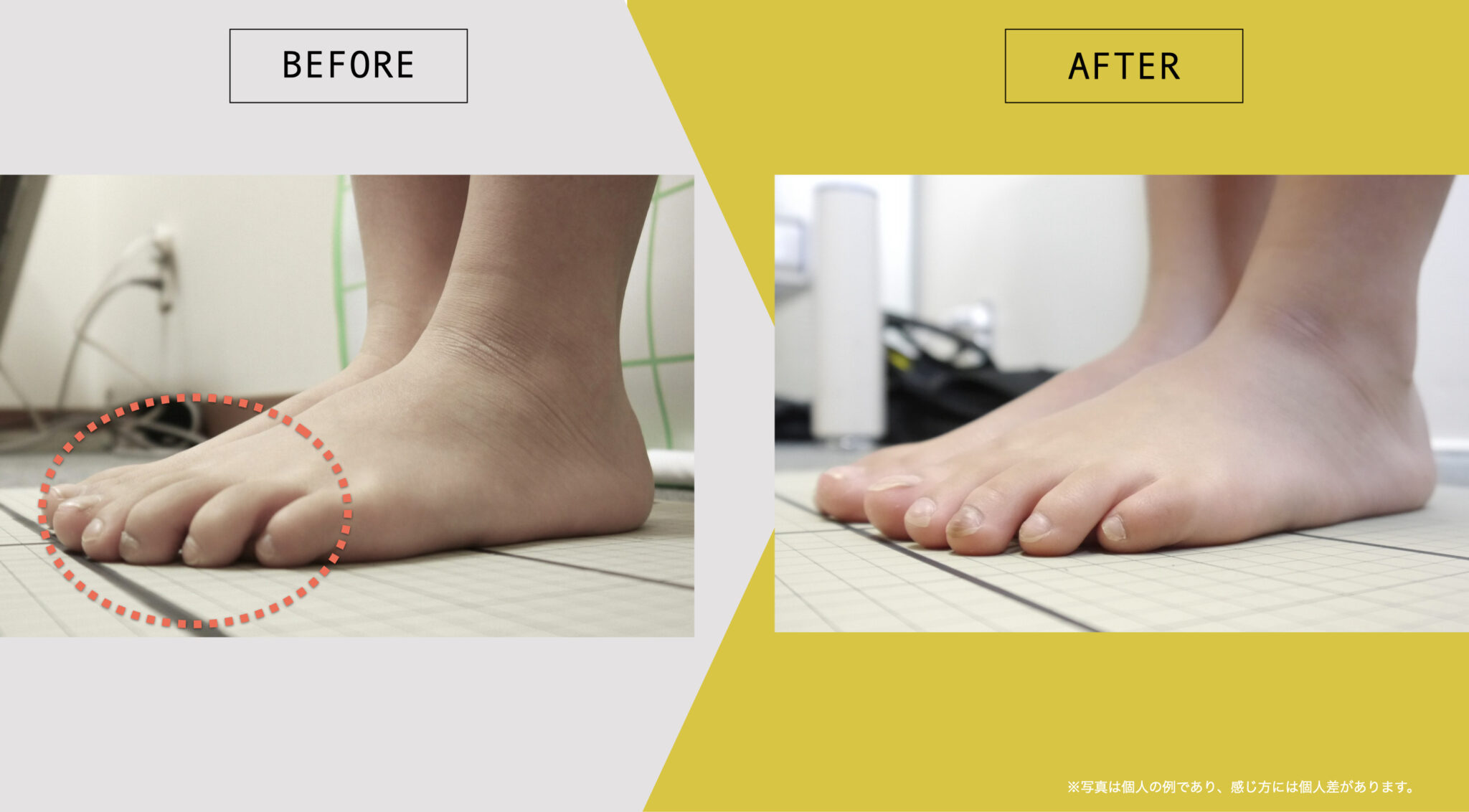

外反母趾や母趾の機能低下があると、体重が内側に偏り、内股・膝くずれを誘発します。これにより骨盤は後ろに傾きやすくなり、バランスを取るために頭が前方に出て、ストレートネックや顎のたるみの原因となります。

本質的な原因は、足指の機能不全や変形(外反母趾・内反小趾・浮き指・屈み指・外反母趾など)によって起こる姿勢異常です。足指の機能不全や変形が起こると、体の重心が崩れ、骨盤が前傾または後傾し、その代償として首のアライメントが崩れ、ストレートネックが形成されてしまうのです。

ストレートネックになると、頚椎の前弯が消失し、頭部が前方に突き出た姿勢になります。これにより、舌骨下筋群や広頚筋など、下顎から首・胸部にかけて連結する筋肉が持続的に伸張される状態となり、顔の下半分を下方向へ引き下げる張力が生まれます(伸ばされた筋肉は戻ろうとする性質があるため)。

結果として、口角やフェイスラインがたるみやすくなり、見た目の老化印象を強めてしまうのです。ます。

舌骨下筋群と広頚筋が引き起こす“顔のたるみ”のメカニズム

舌骨下筋群とは、体幹(胸骨・肩甲骨など)と舌骨をつなぐ4つの筋肉の総称で、以下の筋肉で構成されています。

| 筋名 | 起始 | 停止 | 主な作用 |

|---|---|---|---|

| 甲状舌骨筋 | 甲状軟骨 | 舌骨 | 舌骨を引き下げる / 喉頭を引き上げる |

| 胸骨舌骨筋 | 胸骨柄・胸鎖関節 | 舌骨 | 舌骨を引き下げる |

| 肩甲舌骨筋 | 肩甲骨上縁 | 舌骨 | 舌骨を引き下げる |

| 胸骨甲状筋 | 胸骨柄後面 | 甲状軟骨 | 喉頭を引き下げる |

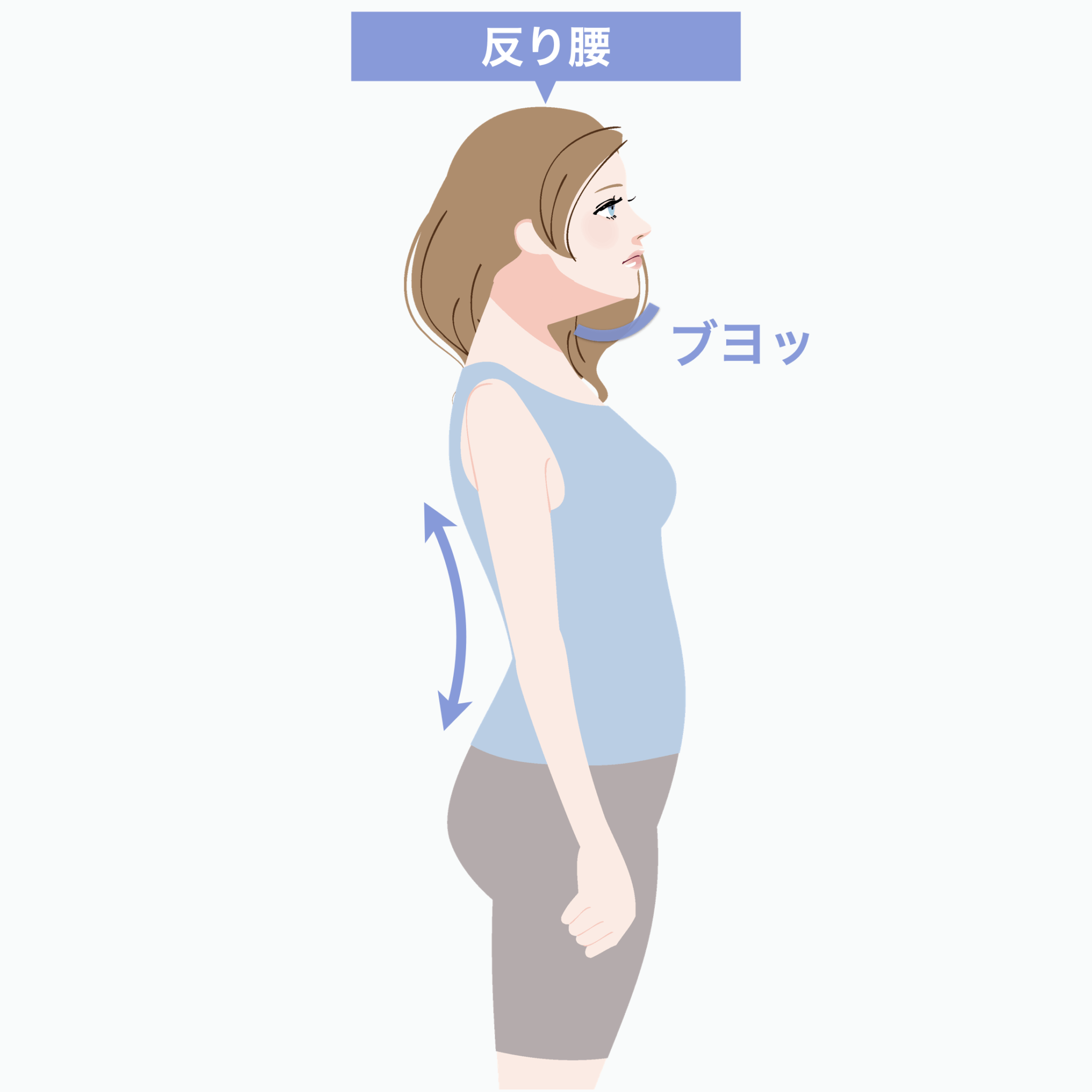

これらの筋肉が過剰に伸長されるのは、猫背・反り腰・頭部前方位などの姿勢異常が原因です。特に肩甲骨・胸骨の位置が変わると、筋肉の起始と停止の距離が伸び、舌骨下筋群は常に下方向へ牽引されます。その結果、舌骨も引き下げられ、舌が下がって「低位舌」となります。

この低位舌の状態が、アゴ下にたるみを生み、二重アゴの原因となるのです。

舌骨上筋群の機能低下が舌を“支えきれなくなる”原因に

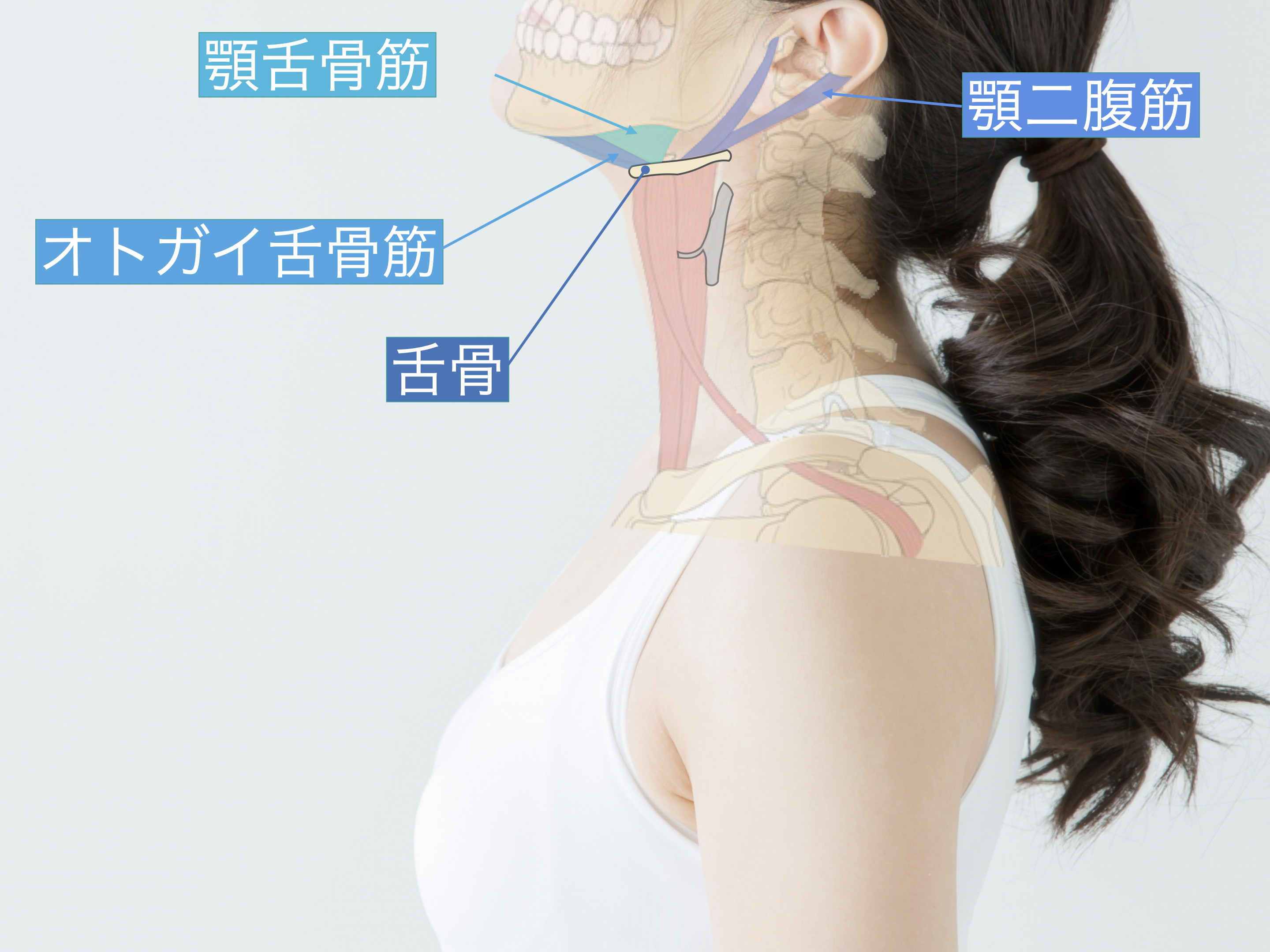

舌骨上筋群とは、頭蓋骨や下顎骨から舌骨へつながる以下の4つの筋肉の総称です。

| 筋名 | 起始 | 停止 | 主な作用 |

| オトガイ舌骨筋 | 下顎骨 | 舌骨 | 嚥下時に舌骨を前方に牽引、開口補助 |

| 顎舌骨筋 | 下顎骨 | 舌骨 | 嚥下時に舌骨を前方に牽引、咀嚼補助 |

| 顎二腹筋 | 下顎骨 | 舌骨 | 舌骨を挙上、下顎を引き下げる補助 |

| 茎突舌骨筋 | 側頭骨 | 舌骨 | 舌骨を挙上、下顎を引き下げる補助 |

猫背や顎上がりの姿勢になると、これらの筋肉の起始と停止の距離が過剰に引き伸ばされ、筋力が発揮できず、舌骨を支えきれなくなります。

結果として、舌骨を下に引っ張る舌骨下筋群の力が優位になり、舌がさらに下がり、アゴ下に脂肪や皮膚が溜まりやすくなります。つまり、舌骨上筋群が「持ち上げる力」、舌骨下筋群と広頚筋が「引き下げる力」。このバランスの崩壊が、二重アゴ・顔のたるみの核心なのです。

広頚筋と口角が下がる仕組み

広頚筋(こうけいきん)は、首の皮膚のすぐ下を覆う大きな筋肉で、鎖骨〜胸部の上皮から起始し、下顎骨の下縁・咬筋筋膜・口角下制筋・笑筋・下唇下制筋にまで及びます。

猫背やストレートネックにより、頭が前方に突き出た姿勢が続くと、広頚筋に強い張力がかかり、以下のような連鎖が起こります。

- 下顎が下方・後方に引っ張られ、口が開きやすくなる(開口位、口呼吸)

- 表情筋(特に口輪筋)が下に引かれて笑顔が作りにくくなる

- 口角が下がって“老け顔”の印象を与える

この状態では、いくら表情筋をトレーニングしても効果は限定的です。若い人でもたるみや表情の暗さを訴えるケースが多いのは、筋力の低下ではなく、姿勢や解剖学的なアライメントの崩れが原因となっているのです。

顎まわりの筋肉は「骨盤」と「肩甲骨」から影響を受けている

顎の筋肉は独立して働いているのではなく、全身の筋膜や骨格のバランスと連動しています。

骨盤の傾き、肩甲骨の位置が変化すれば、それに連動して首や顎、さらには舌骨にまで影響が及びます。これは、舌骨筋群が胸骨や肩甲骨に起始を持つことからも明らかです。

したがって、顔のたるみを本質的に解決したいのであれば、顔だけでなく、足指 → 骨盤 → 肩甲骨 → 顎 → 表情筋という全身の連動を見直す必要があります。

見た目年齢を左右する「顔の印象」は、足元から始まっているのです。

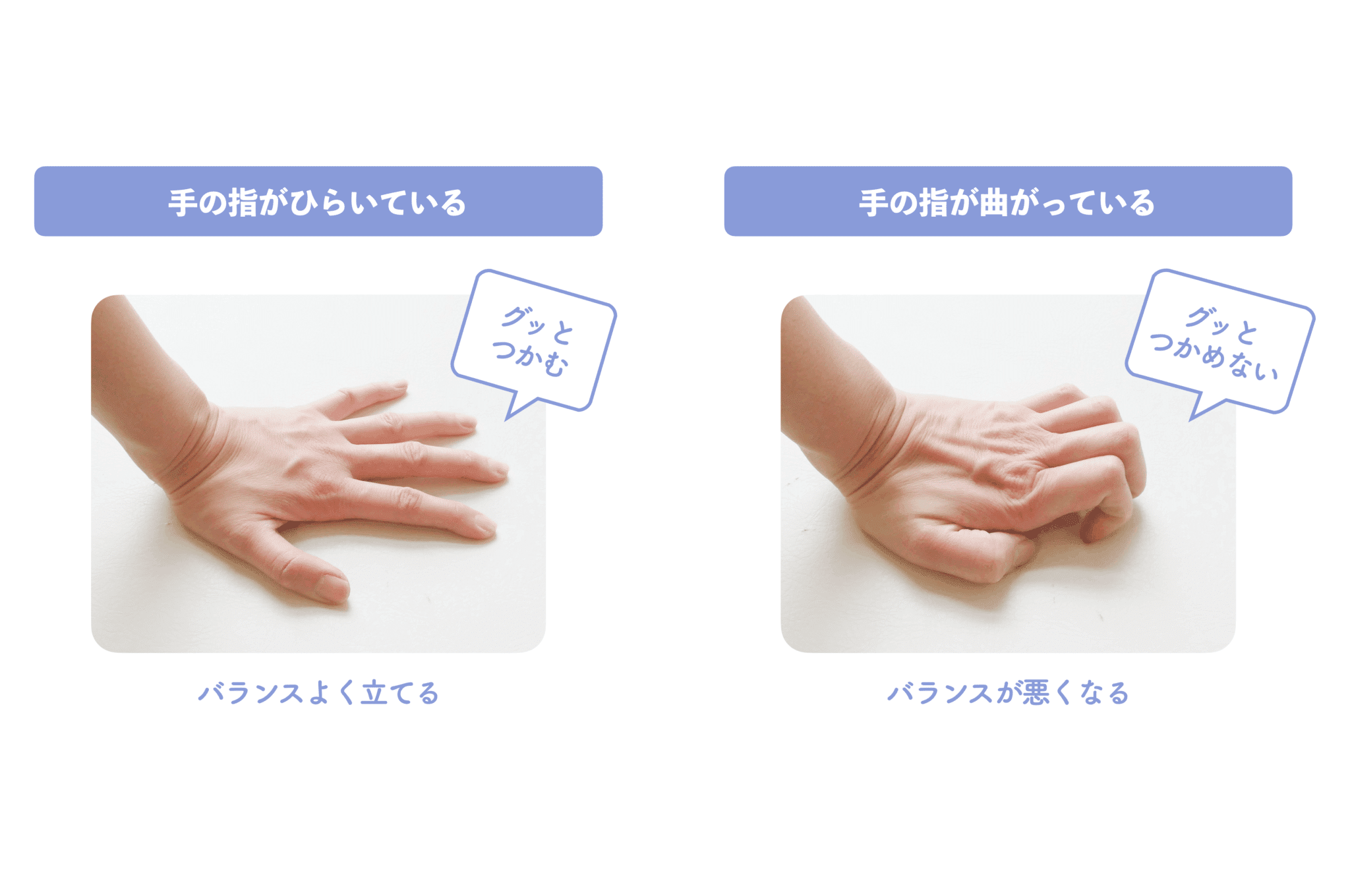

なぜ足指が姿勢を決めるのか?——手の逆立ち理論から考える

ここで重要になるのが、私が提唱している

「Hand-Standing理論」です。

浮き指・屈み指が崩す全身バランス

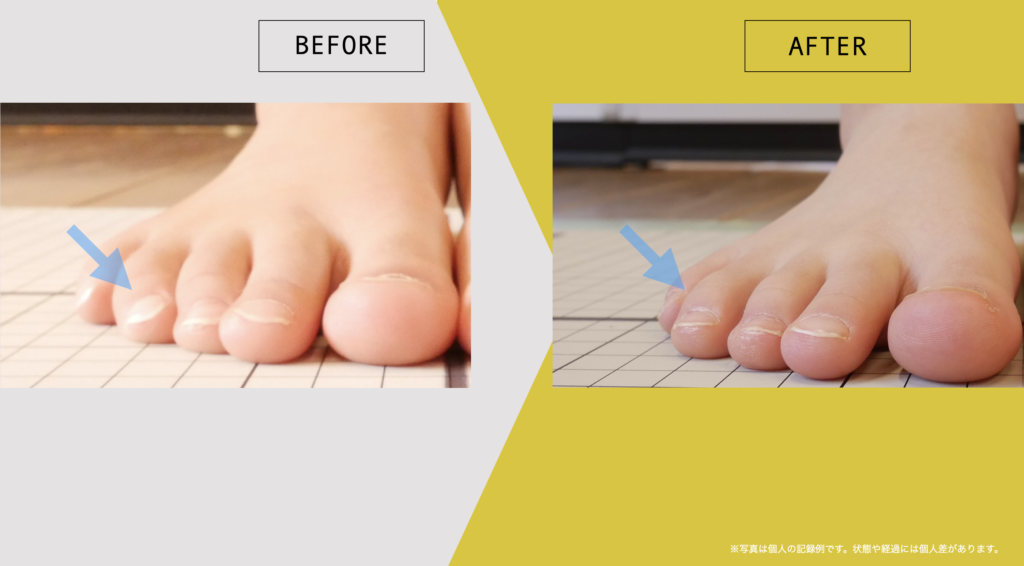

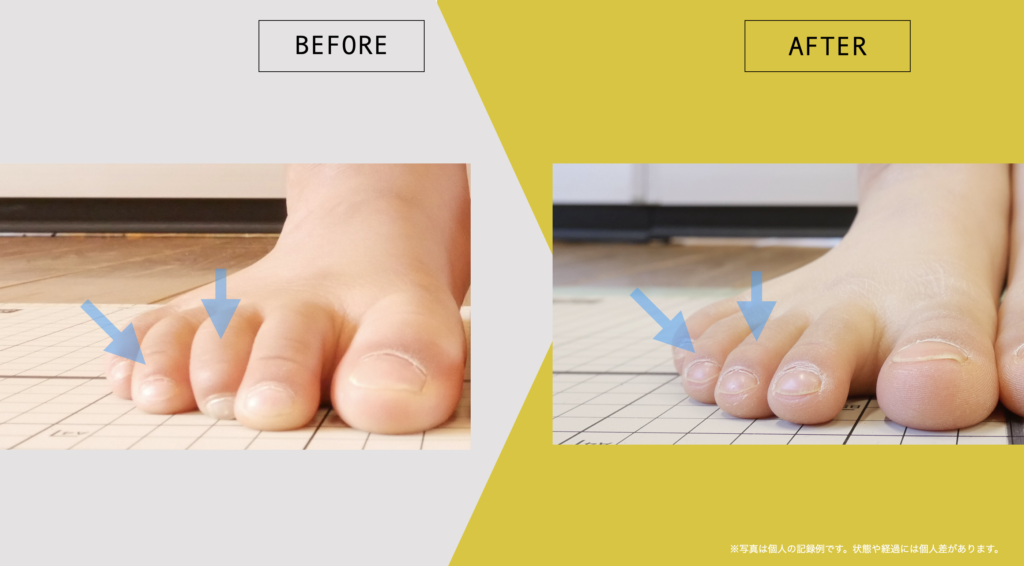

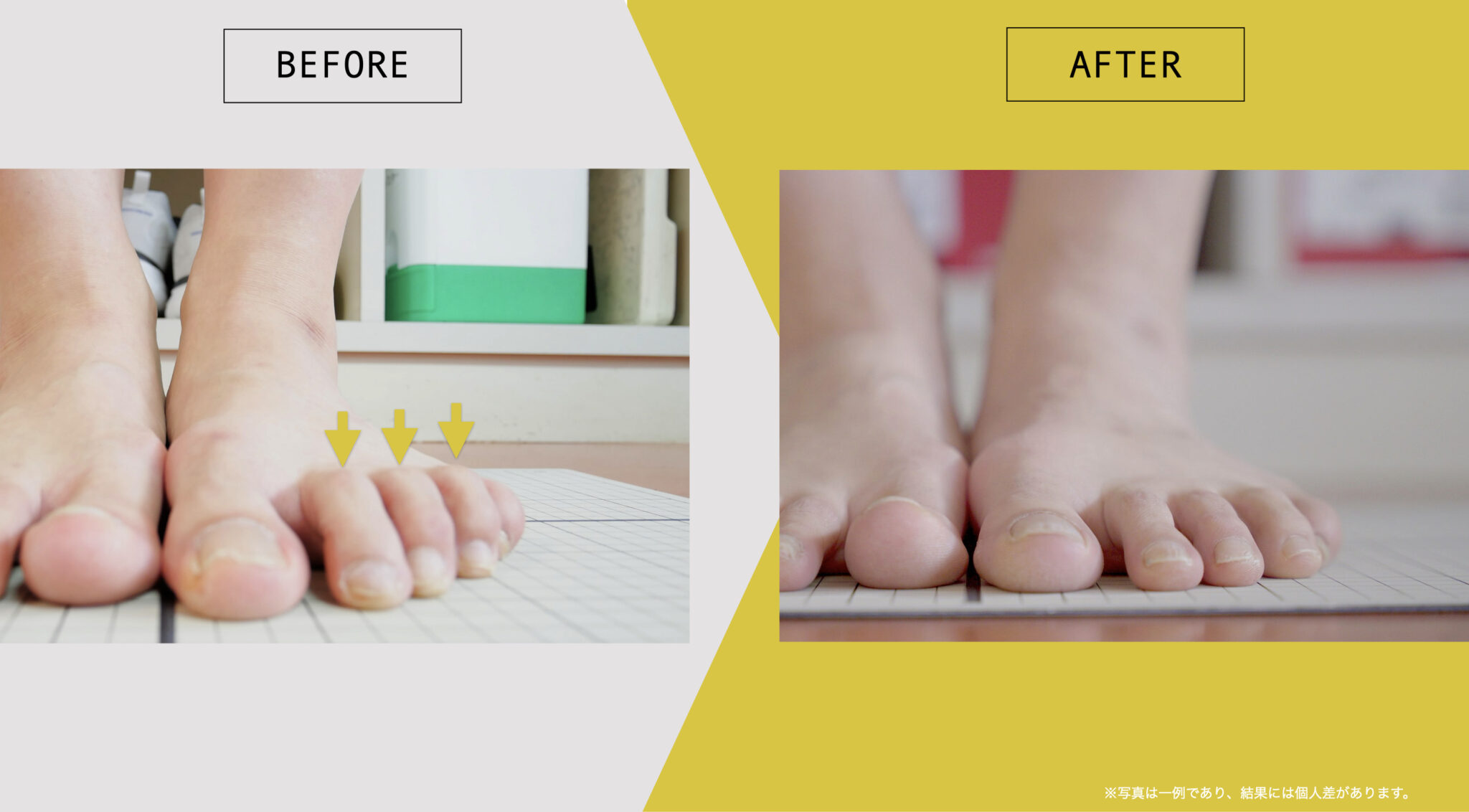

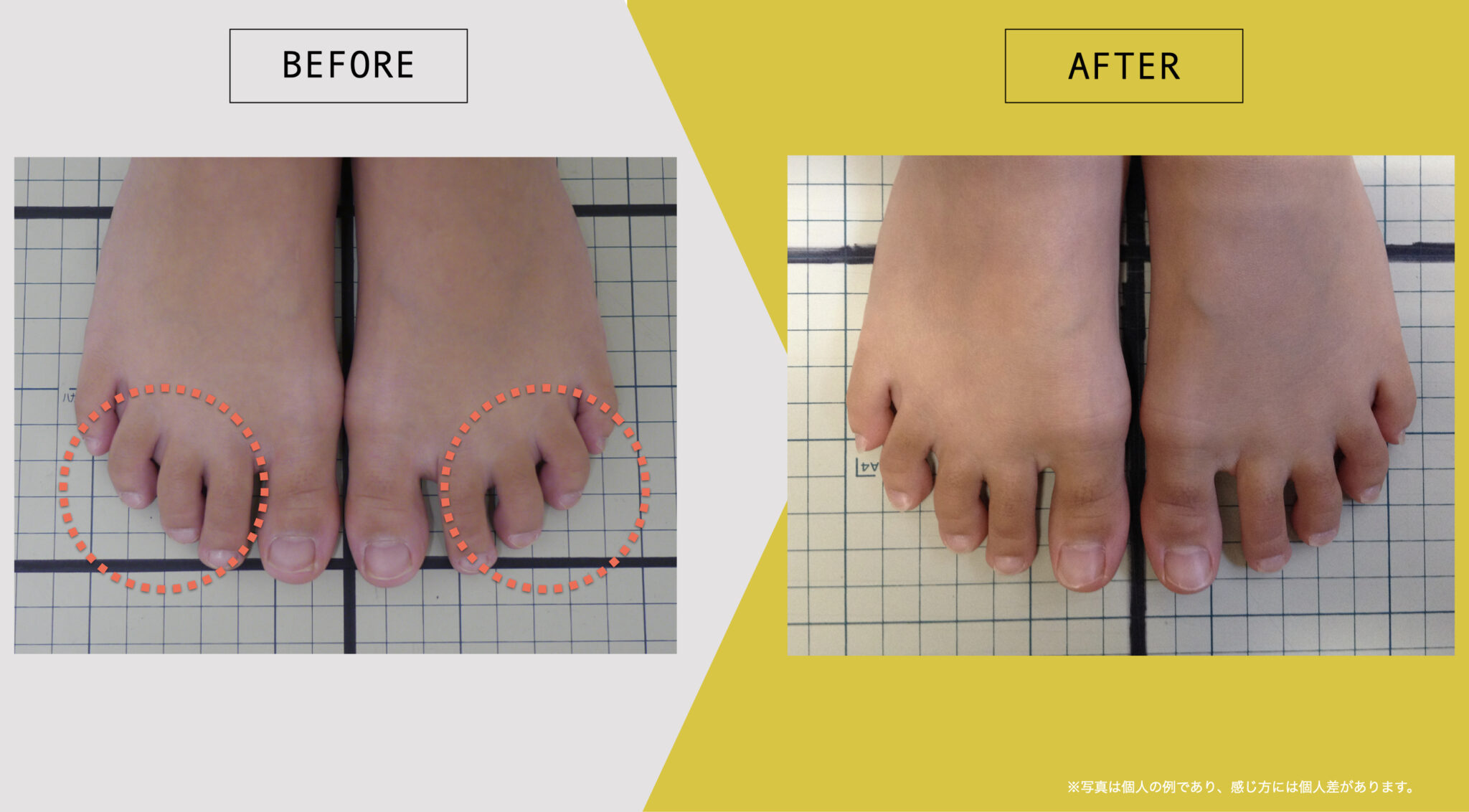

「姿勢が悪い=体幹が弱い」と思われがちですが、実はその土台となるのが“足指”です。外反母趾、内反小指、寝指もそうですが、とくに浮き指や屈み指といった足指の変形があると、足裏での荷重バランスが崩れ、立位や歩行時に体全体のバランスが取れなくなります。

その結果、重心はかかと寄りになり、骨盤が後傾して猫背が助長されます。これらの変形によって足のアーチが崩れると、体幹が不安定になり、補正動作として首が前に出る・背中が丸まる・顎が上がるといった姿勢の崩れが発生します。これが、顔のたるみや二重アゴを悪化させる要因になるのです。

姿勢は体幹より先に「足指」で決まる理由

逆立ちをするとき、手の指を大きく広げてバランスを取るのと同じように、人が立つときの安定性は足指の広がりによって決まります。

足指がしっかり使えていないと、地面に対する反力を正しく受け止められず、姿勢を保つために他の部位に無理な緊張が生じます。その結果、骨格がゆがみ、筋肉が疲労しやすくなり、顔にもその影響が及んでくるのです。

足指は、姿勢制御に関与する要素のひとつとされており、この部分が乱れると、表情筋だけのアプローチでは十分な効果を得られない場合があります。

まとめ|美容の出発点は「顔」ではなく「足指」から

二重アゴや顔のたるみは、単に年齢や脂肪だけでなく、舌の位置・首の角度・姿勢・足指の使い方など、全身の構造と関係する場合があります。どれだけフェイスケアを行っても、姿勢の土台が不安定なままでは見た目の印象が変わりにくいことがあります。

姿勢の起点である足指が使いやすくなると、重心が安定し、首や顎まわりの緊張バランスが変化し、フェイスラインの印象にもつながる可能性があります。

まずは鏡を見るとき、顔だけでなく足元から全身を観察してみてください。

美しさは上から“足す”のではなく、下から“支える”ことで育まれる——その第一歩は、足指を知ることです。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)