【医療監修】外反母趾は自分で治せる?手術を考える前に知っておきたい原因と自宅対策

カンタンに言えば、こういうことだよ!

外反母趾は、

①靴の履き方・靴下の素材・スリッパ

↓

② 靴や靴下の中で足がすべる

↓

③ 足指を反らせたり曲げて踏ん張る

↓

④ 浮き指・屈み指

↓

⑤ 足指を使わずに歩く

↓

⑥足の筋肉が落ちていく

↓

⑦足のアーチが横に広がる(開帳足)

↓

⑧親指が母指内転筋に引っ張られる

↓

⑨親指がくの字になる(外反母趾)

というメカニズムで起こります。

つまり、原因は①にあります。

結果である⑨ばかりにアプローチしても、変化しにくいのはそのためです。原因である①に目を向けながら、④⑤にアプローチしながら、⑨にも同時に対処していくこと。それが、外反母趾を整えるための近道です。

YOSHIRO SOCKS:①④⑨に同時アプローチ

ひろのば体操:④⑨にアプローチ

小股歩き:⑤にアプローチしていきます。

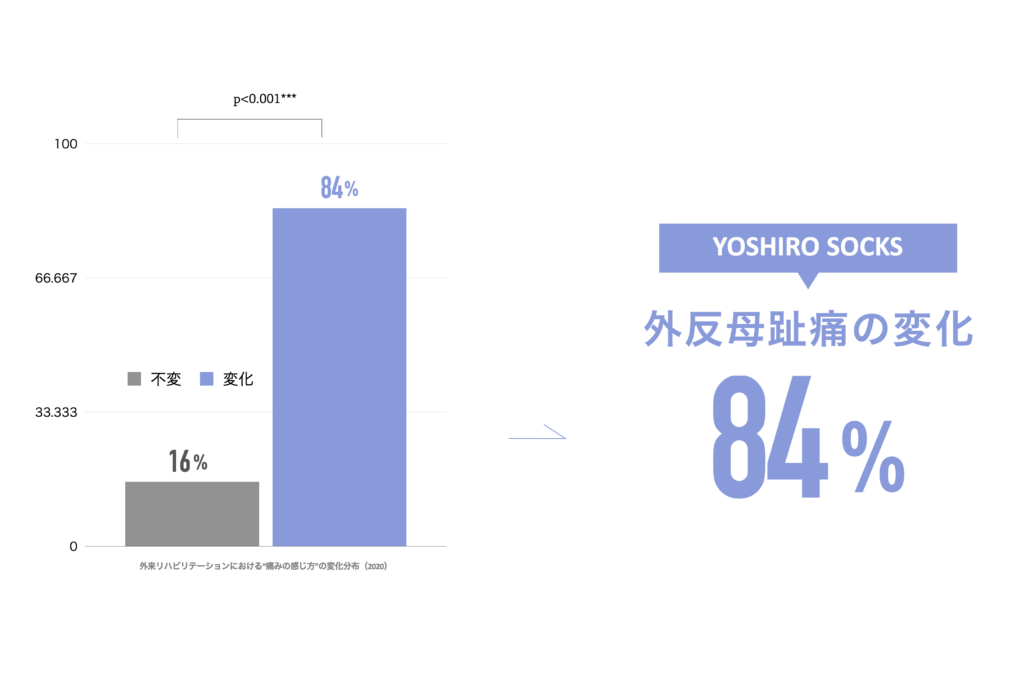

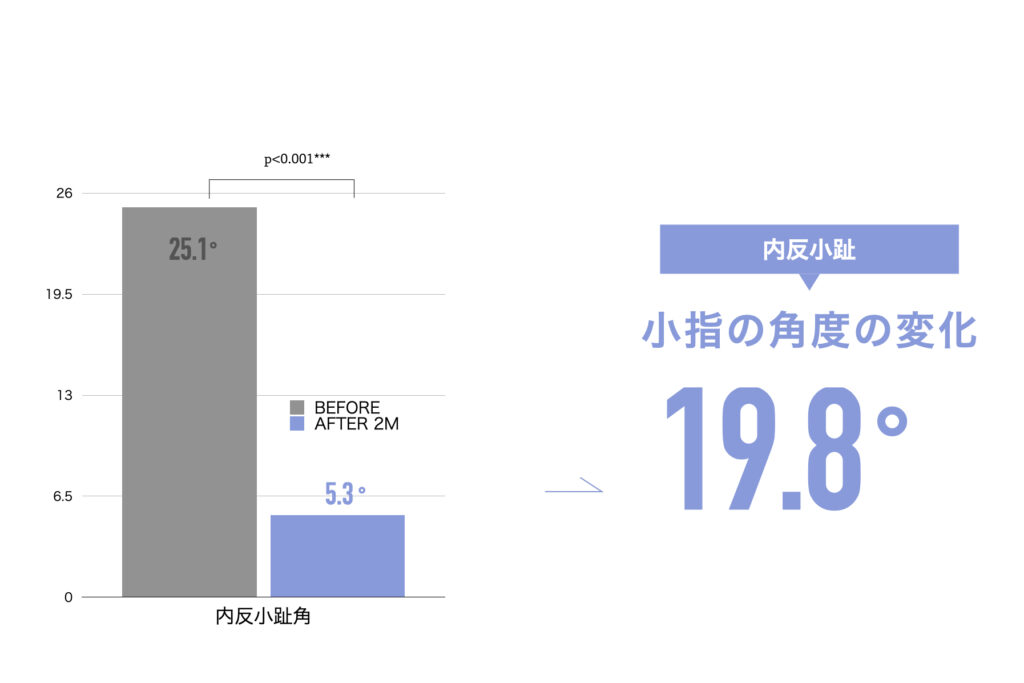

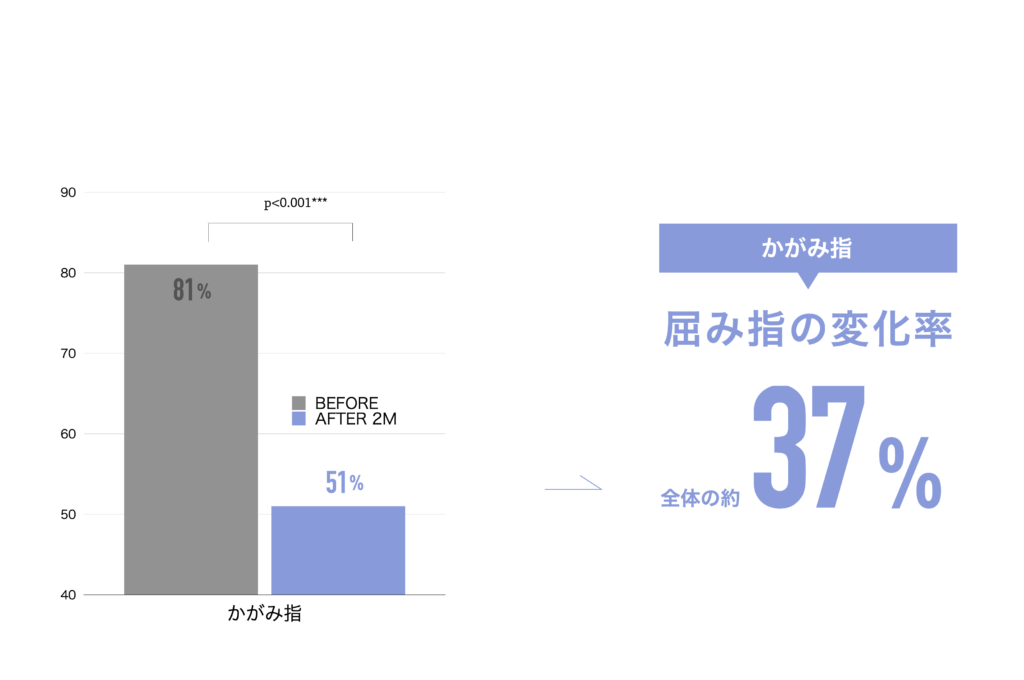

外反母趾に関する臨床データ

(科学的根拠/エビデンス)

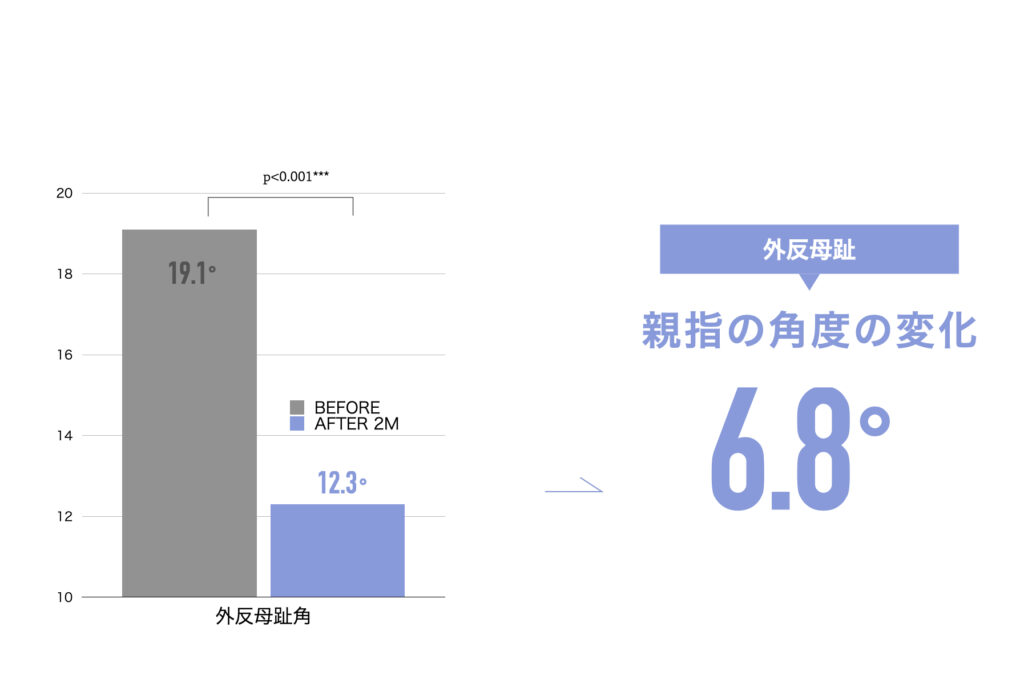

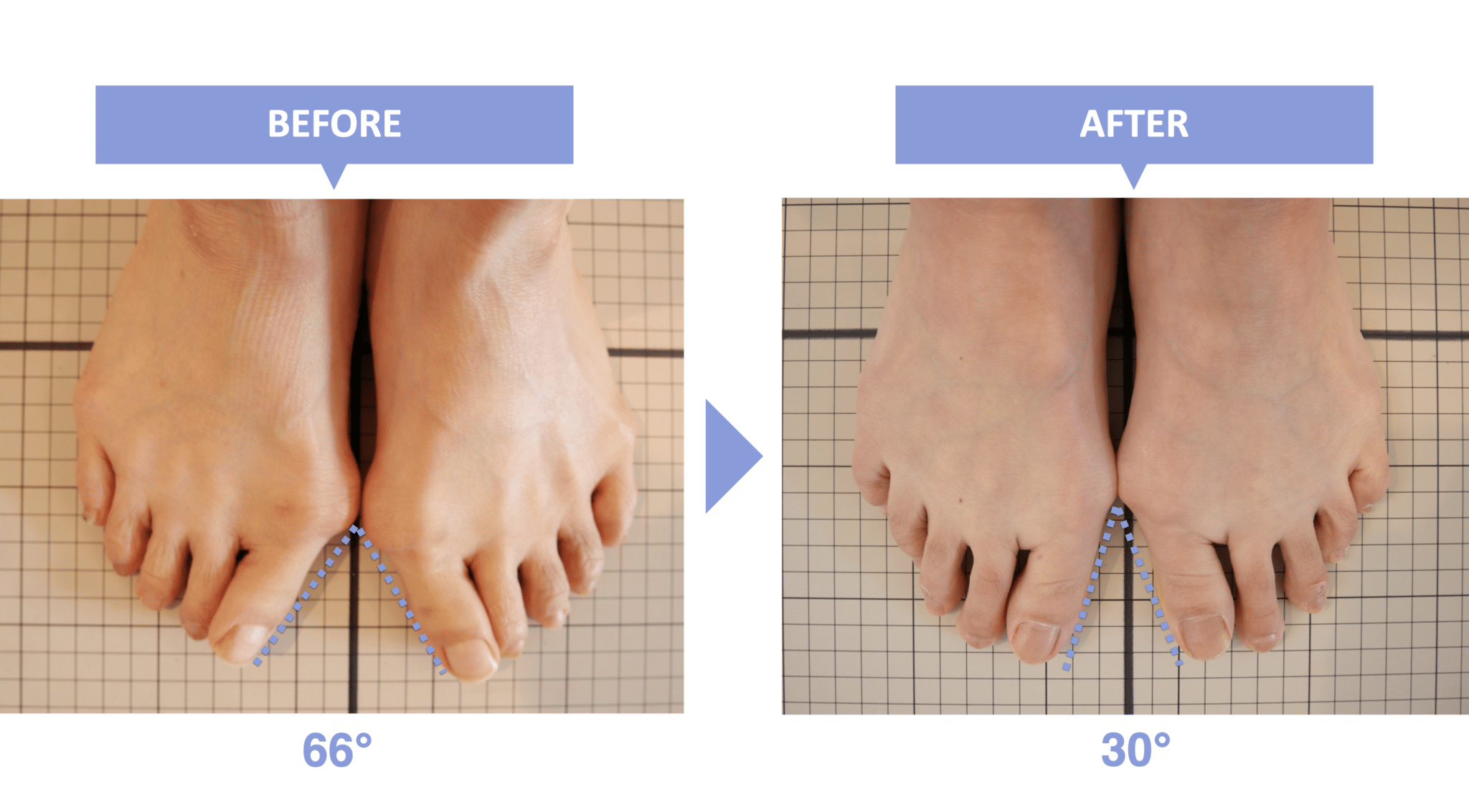

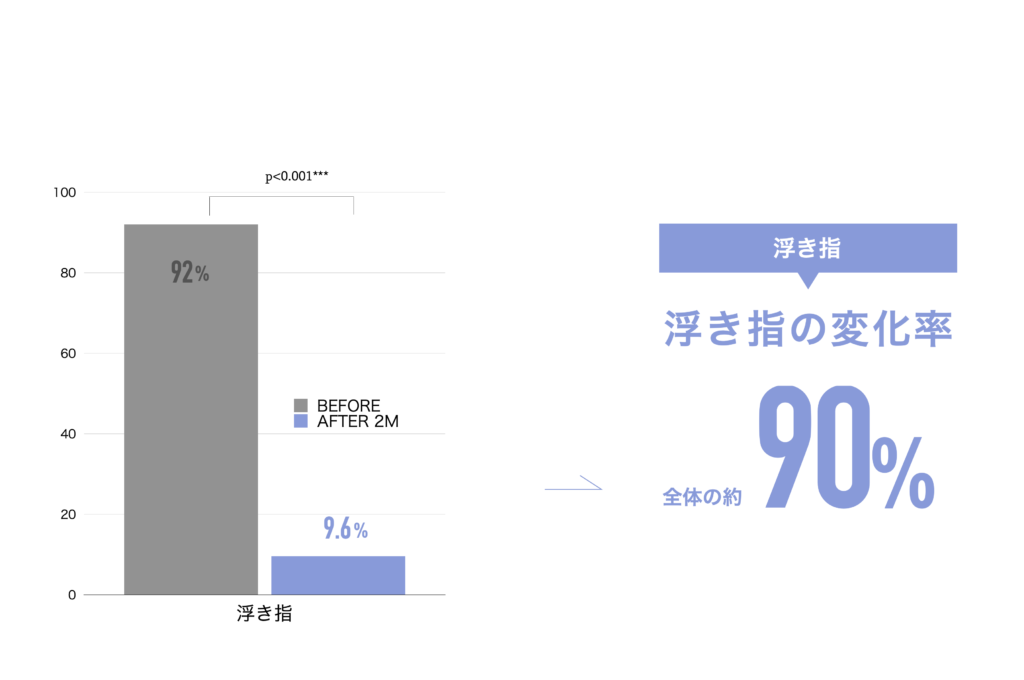

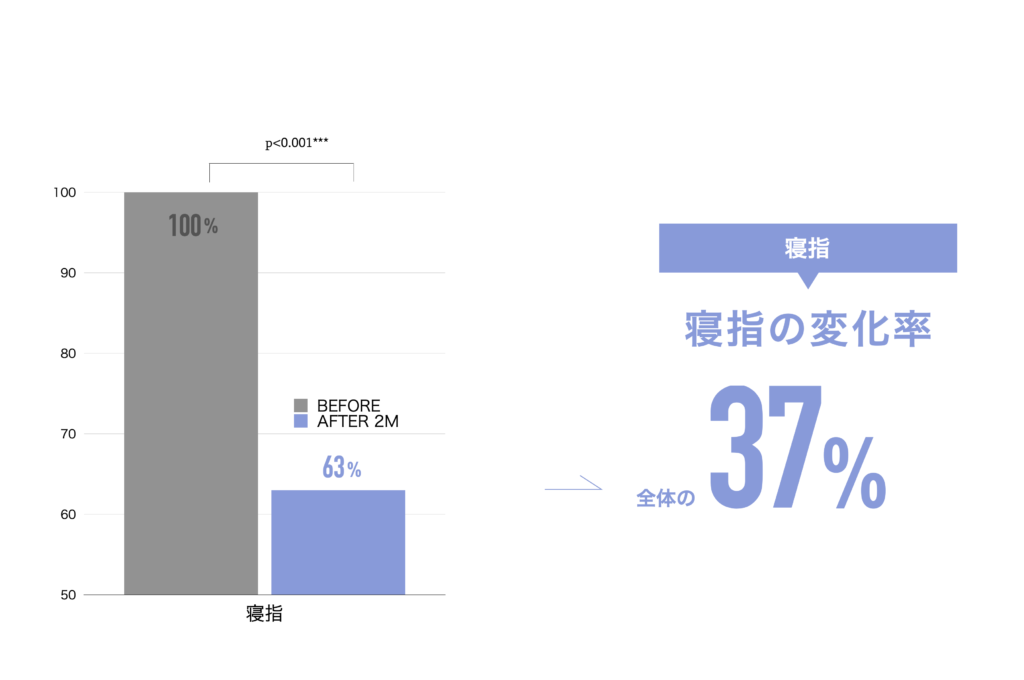

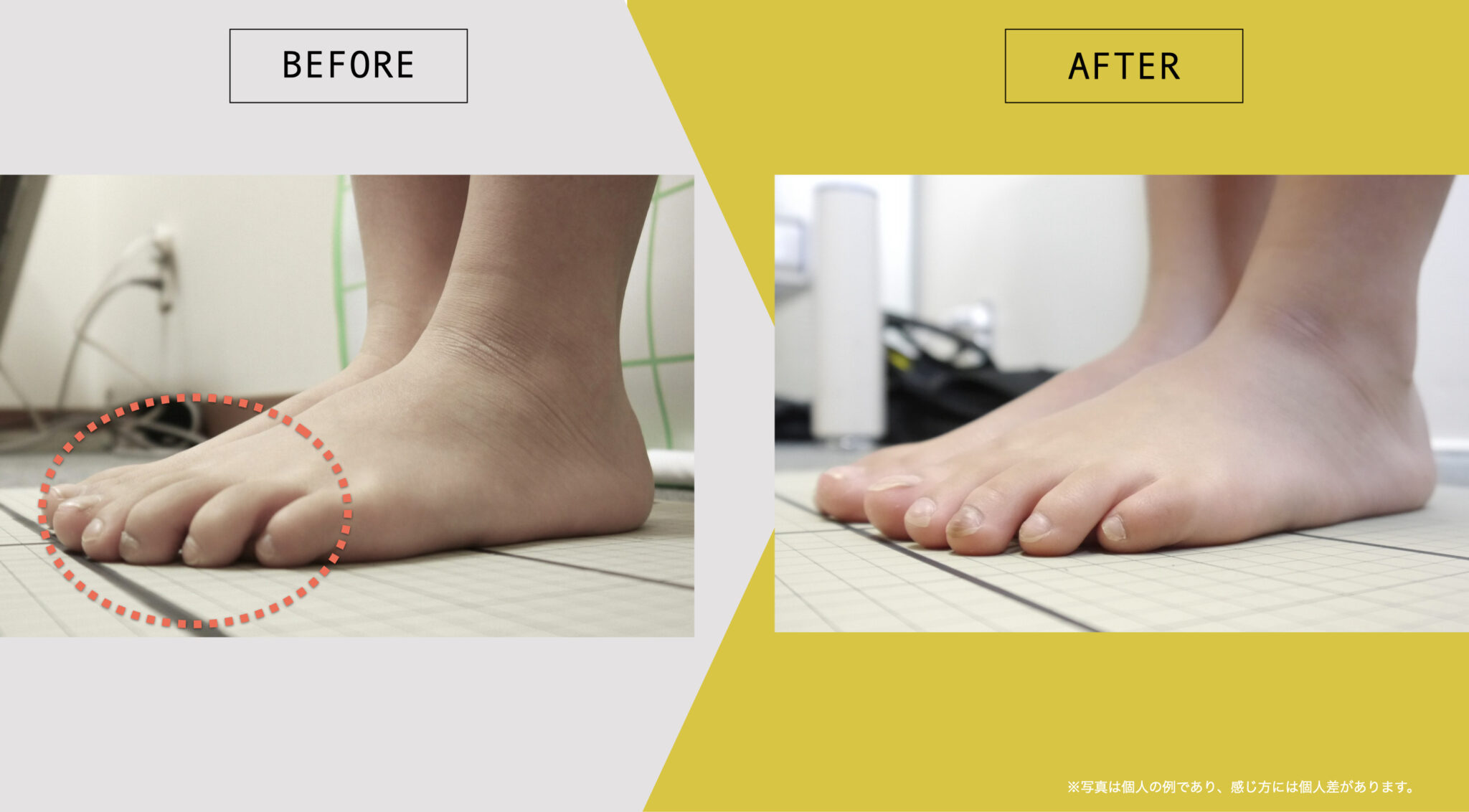

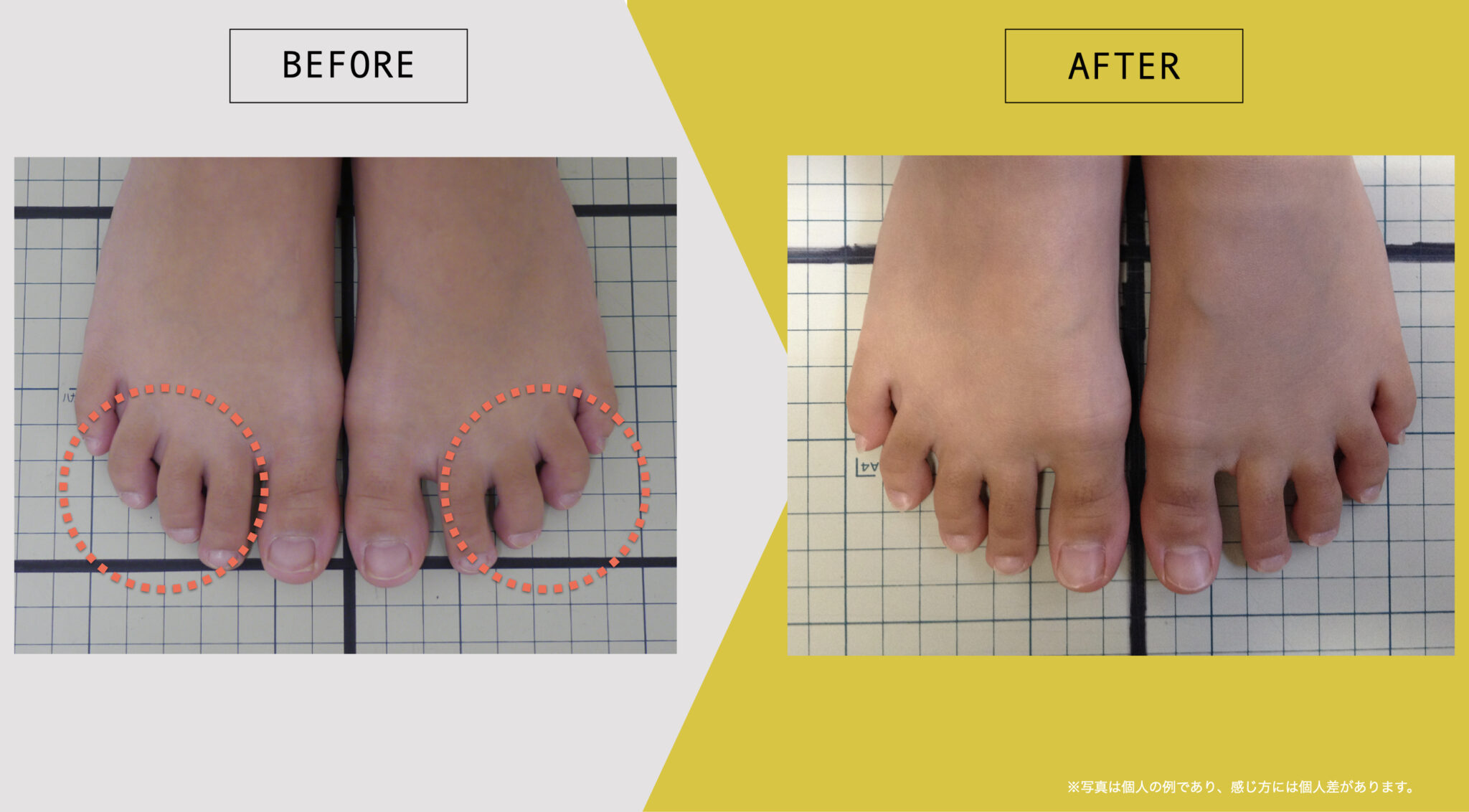

東京大学名誉教授・石井直方先生(運動生理学)とともに、2020〜2022年に行った共同研究では、YOSHIRO SOCKSの着用および、ひろのば体操を日常的に実践された方を対象に、外反母趾などに関する足指の状態や角度の変化について評価を行いました。

外反母趾角

開始時の外反母趾角は19.1°

8週間後の外反母趾角は12.3°

8週間目の平均値では、開始時と比べて、外反母趾角に6.8°の変化がみられました。

※開始前と8週間目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移を示したものです

※結果には個人差があり、すべての方に同様の変化が生じるわけではありません

※本データは石井直方名誉教授(東京大学)の助言を得て実施された研究に基づくものです

「YOSHIRO SOCKS」や「ひろのば体操」で足指を広げることは、足の筋力低下に伴ってみられる親指の角度変化に対し、足裏の筋肉が使いやすい状態へ近づく可能性が示唆されています。また、YOSHIRO SOCKSは、関節にかかる負担の変化に関して、データ上で一定の傾向が示されています。

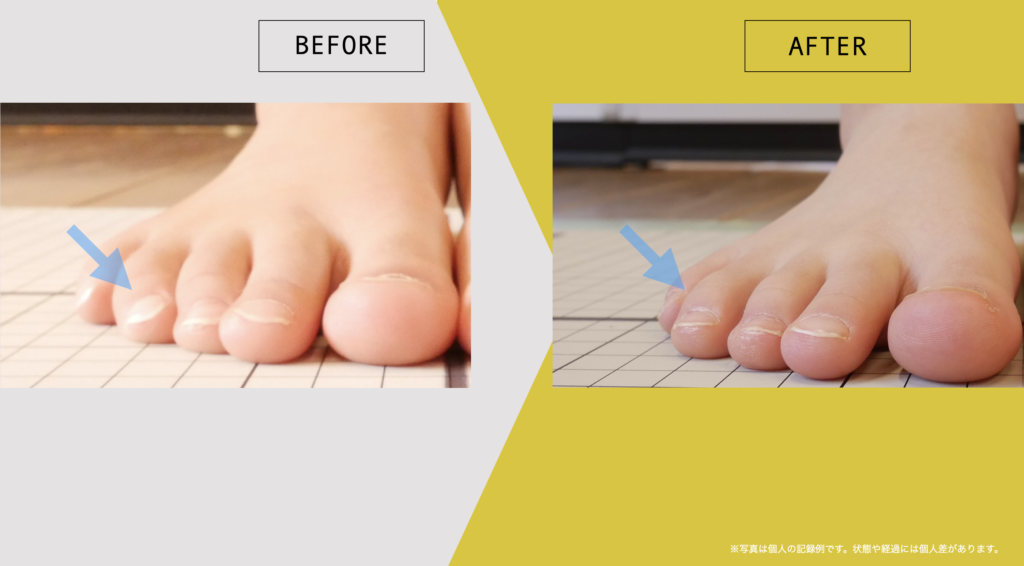

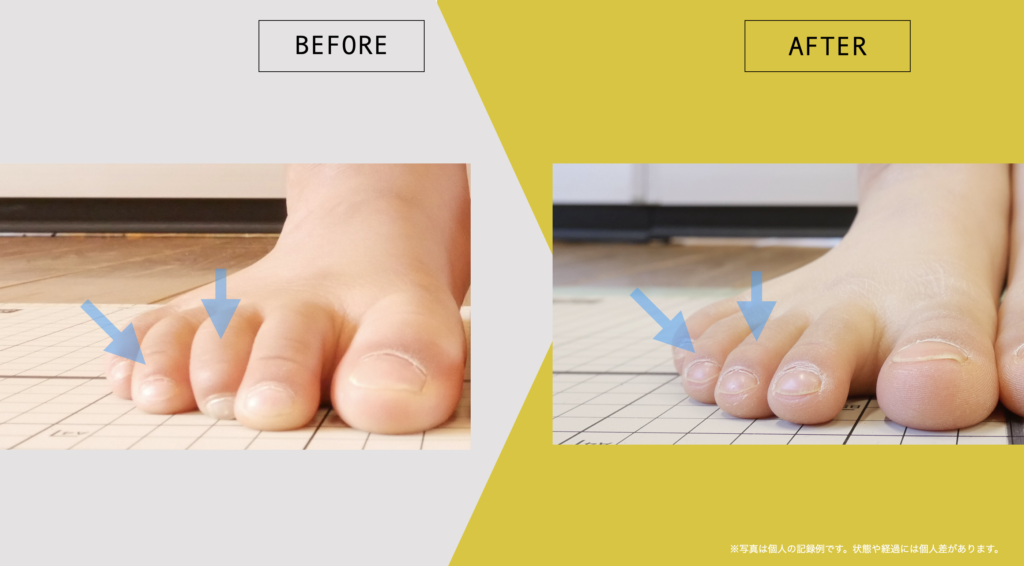

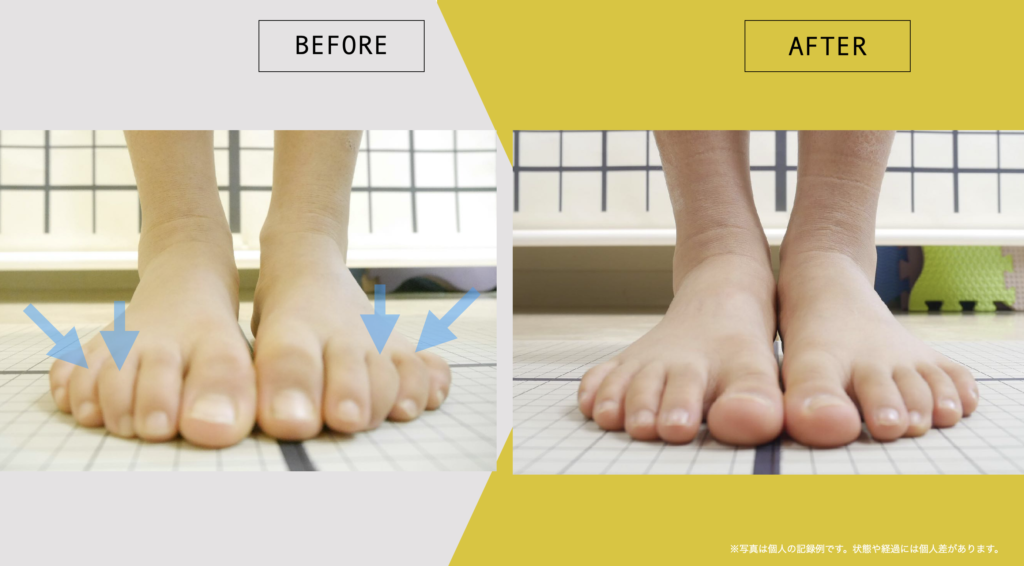

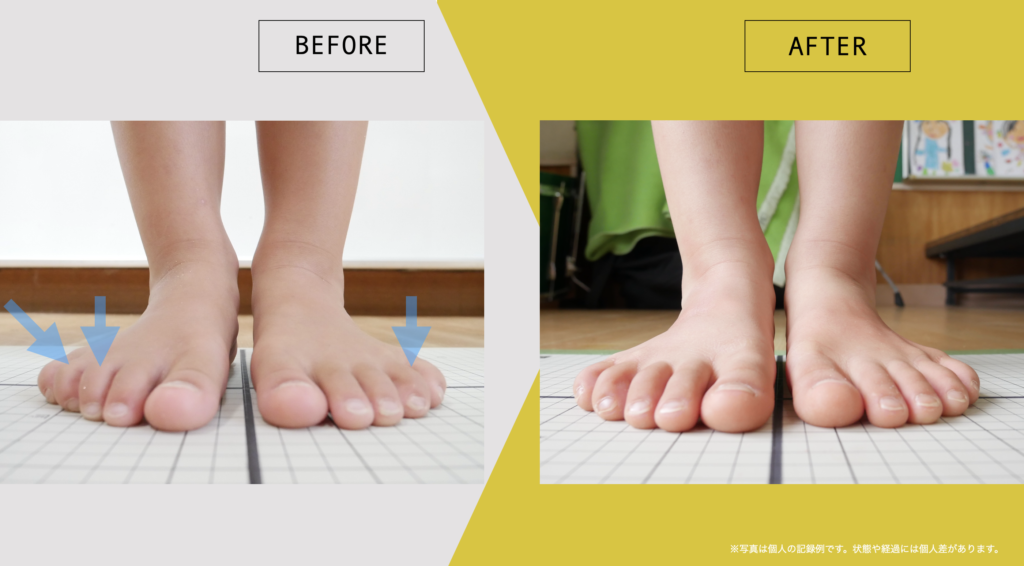

YOSHIRO SOCKS・ひろのば体操

の使用・実践の記録

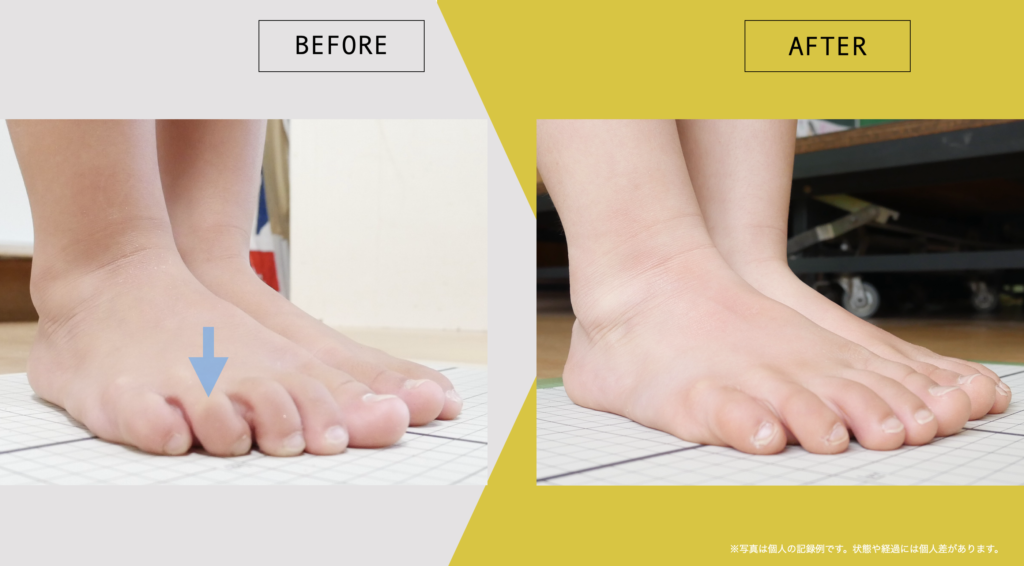

外反母趾

「骨が変形しているのに、どうして?」と思われるかもしれません。

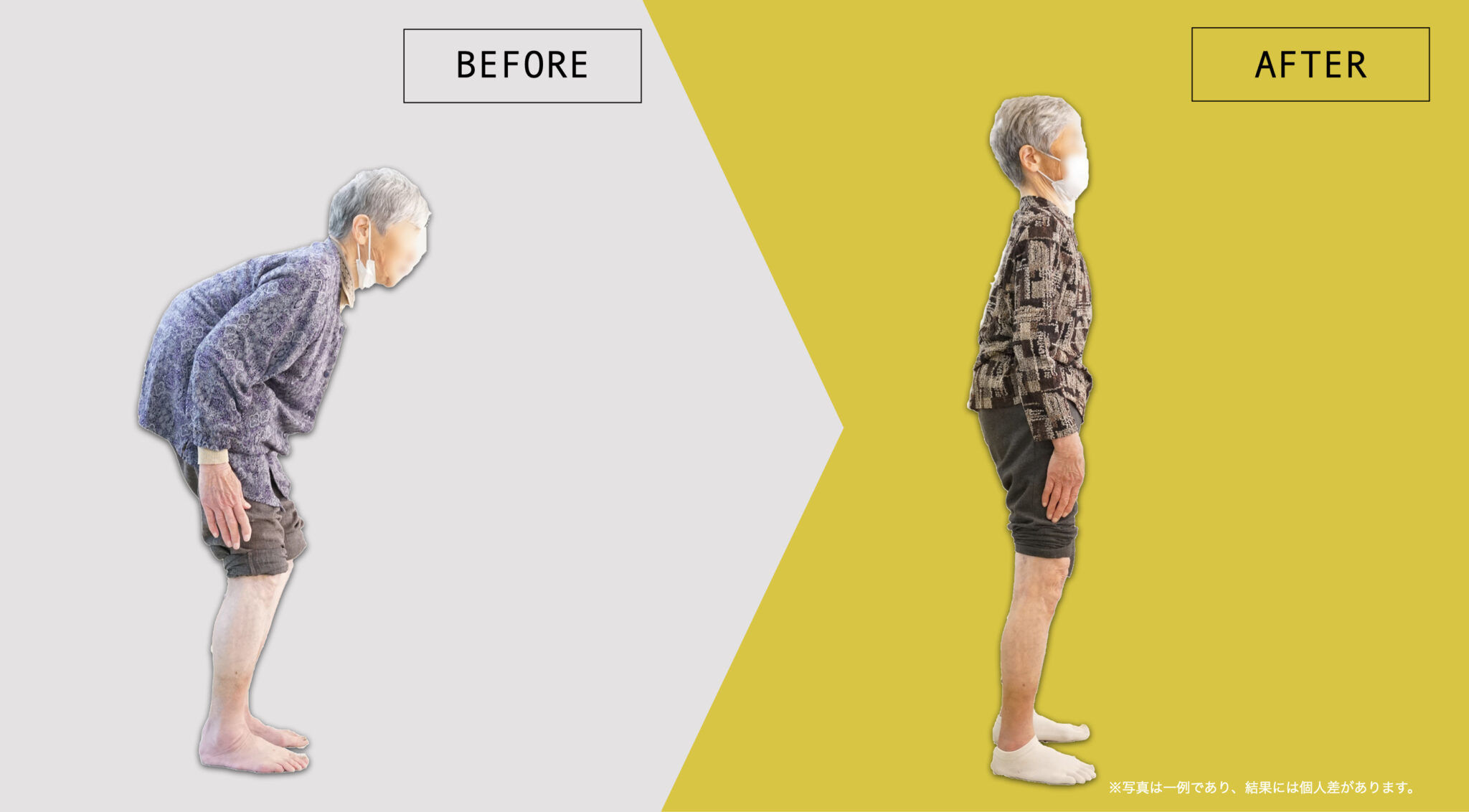

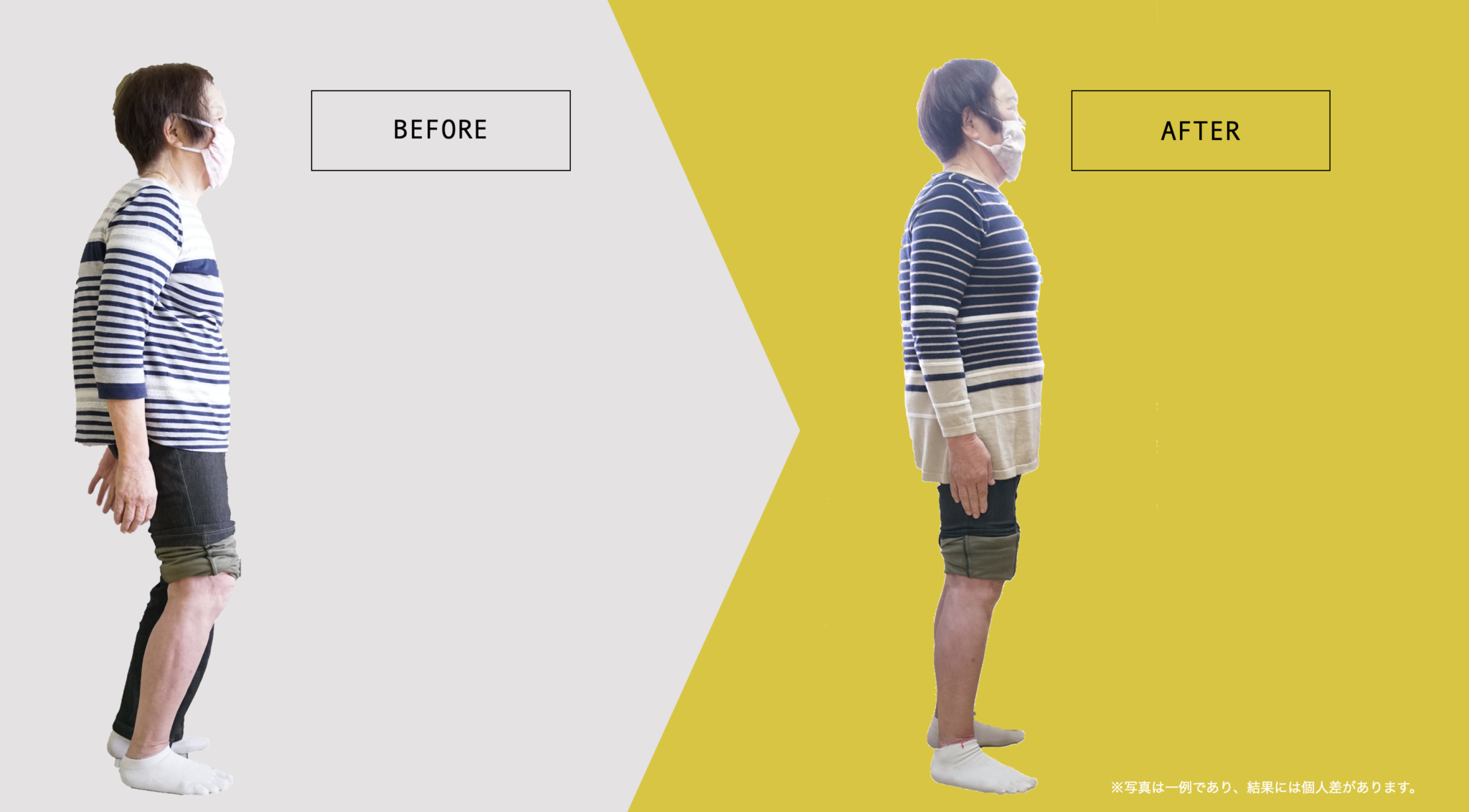

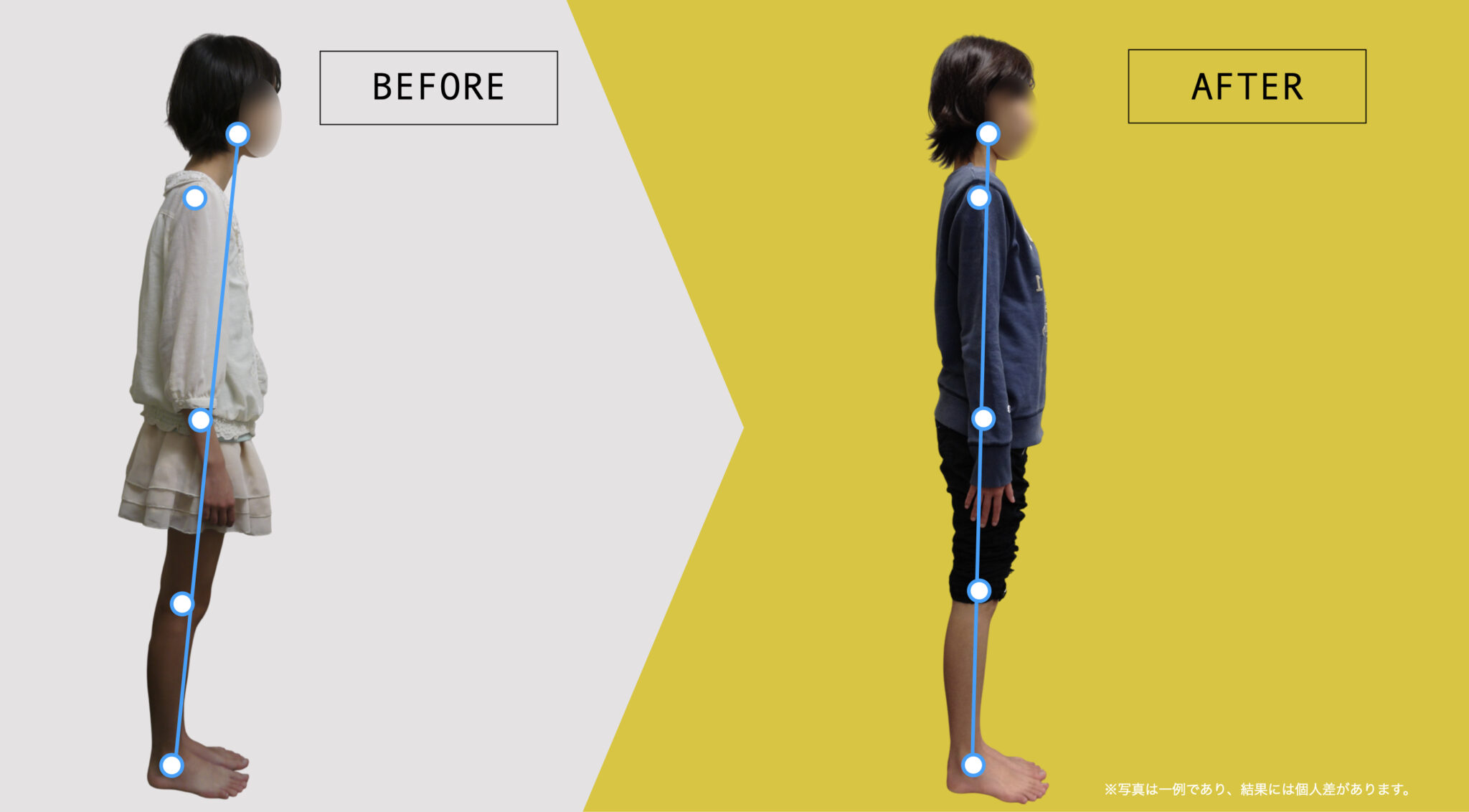

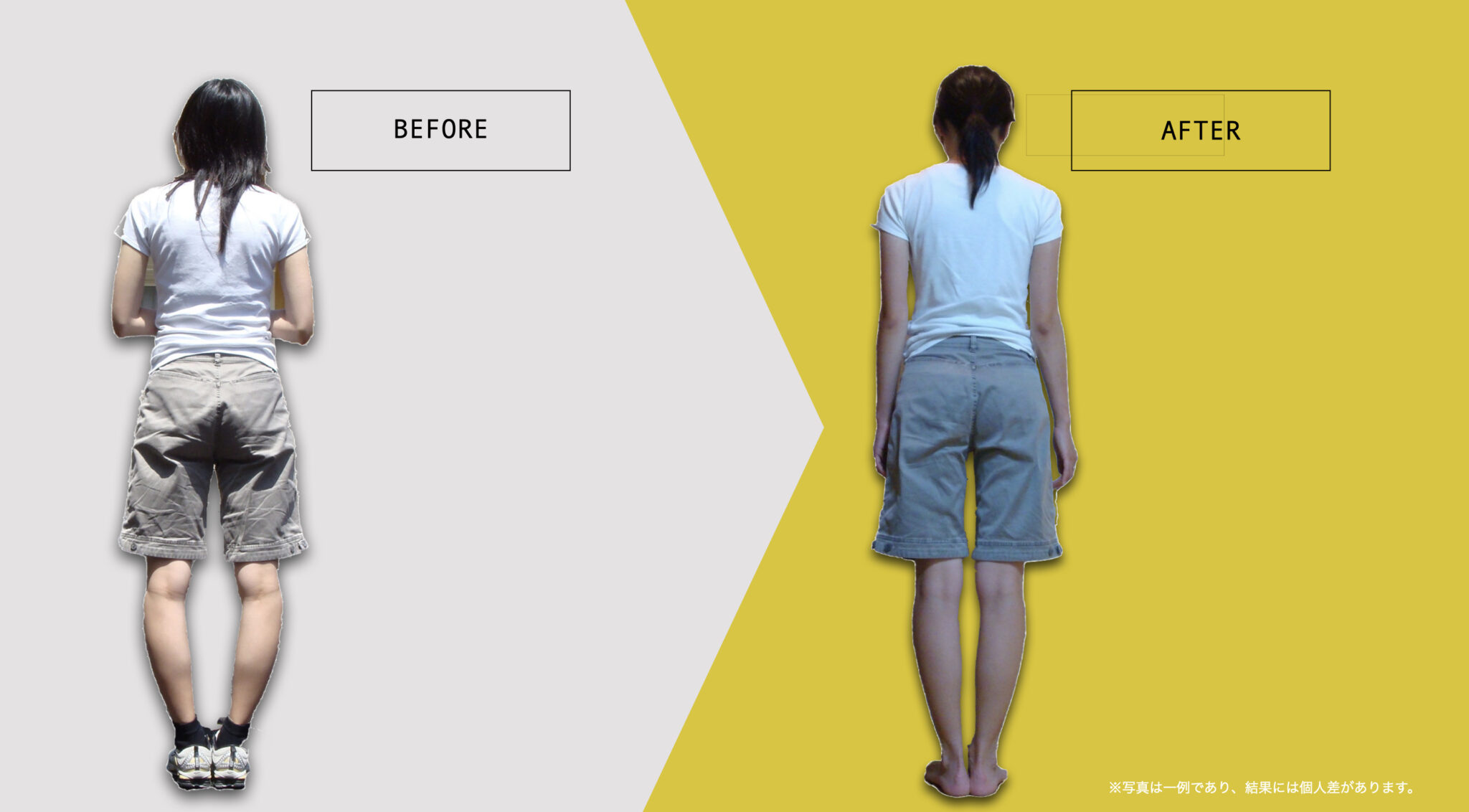

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

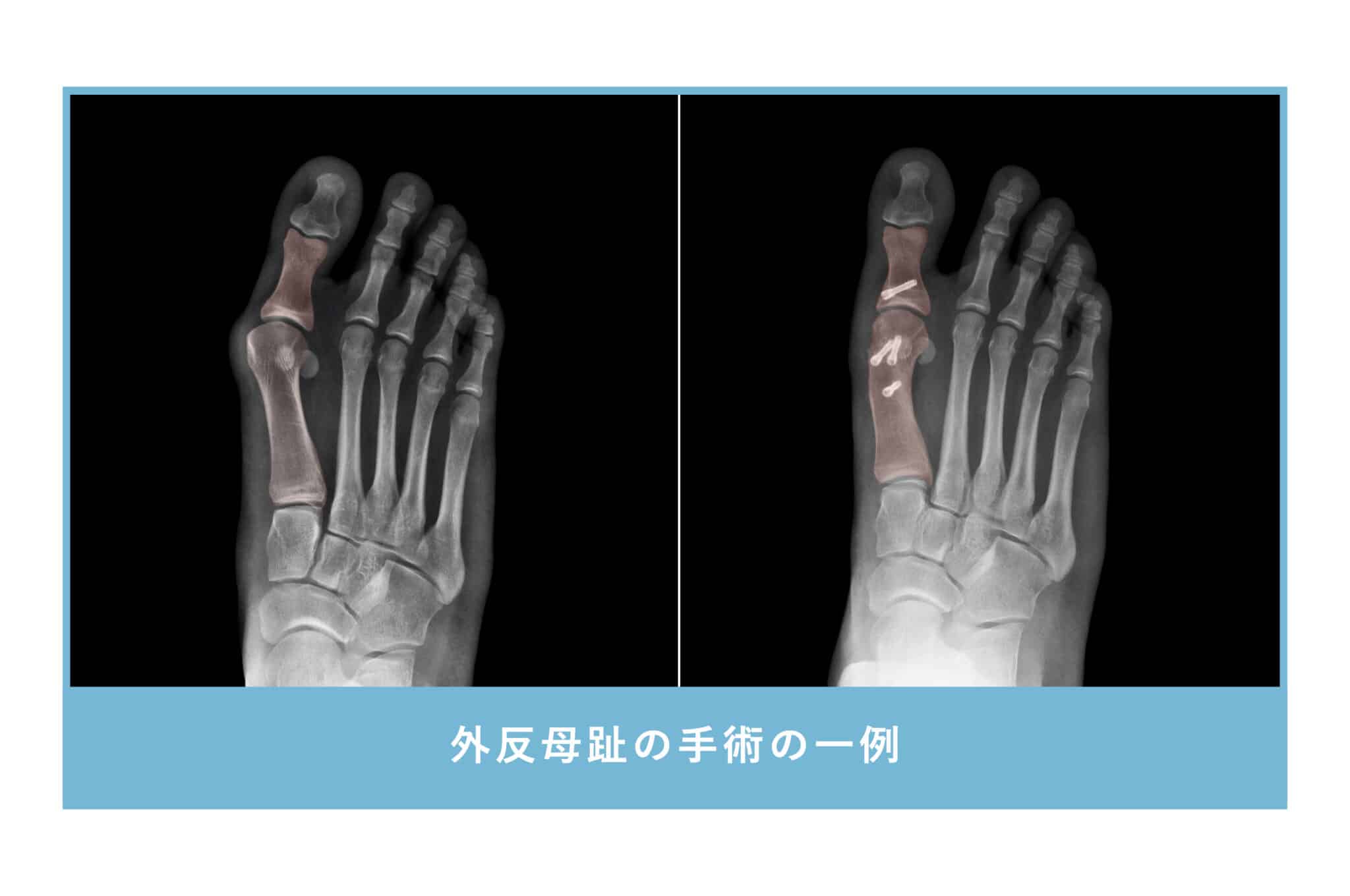

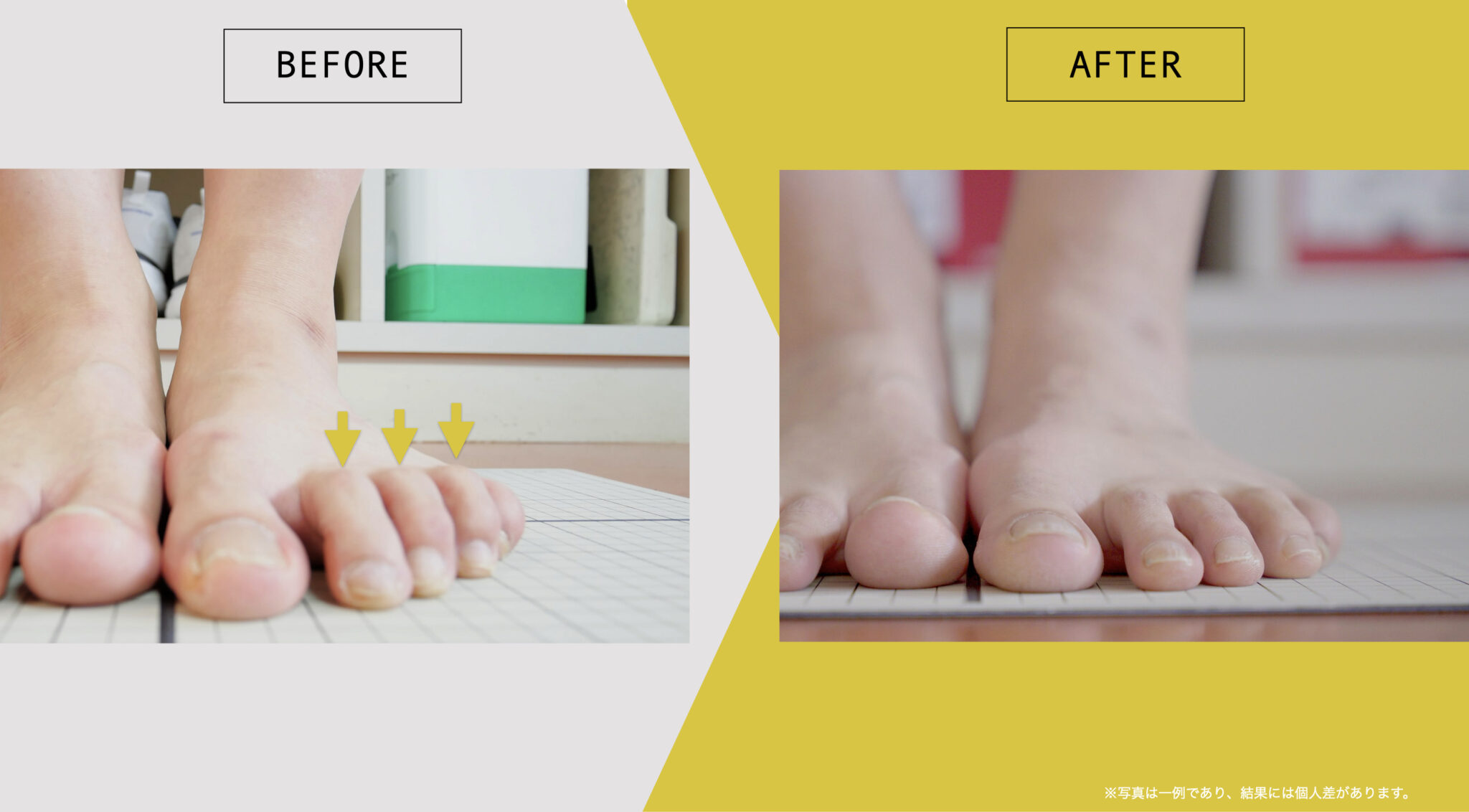

しかし、骨は筋肉や靭帯によって支えられており、それらがしっかり働くことで、骨は本来の位置で安定しやすくなります。足指まわりの筋肉や靭帯が使われるようになると、骨を正しい位置で支えやすい状態に近づいていくという仕組みです。

(※掲載している内容は、特定の結果や変化を保証するものではありません。)

はじめに|“変形そのもの”よりも“足元の使い方”に目を向ける時代へ

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

私はこれまで25年以上にわたり、外反母趾や足のトラブルに悩む方々と向き合いながら、「手術や薬に頼る前に、自宅でできることはないのか」という視点で、足の使い方や生活習慣について研究と臨床を重ねてきました。

その中で強く感じてきたのは、外反母趾の背景には足指の筋力低下や使い方のクセが関わっているケースが多いということです。

足元の環境や動き方を見直すことで、痛みの感じ方が軽くなったと実感される方や、足の状態に前向きな変化を感じる方を、数多く見てきました。

本記事では、私自身の臨床経験や研究をもとに、外反母趾の構造的な考え方と、自宅で取り組める足指ケアや生活習慣の見直しについて、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

1.外反母趾は「自宅で向き合う時代」へ──背景にある構造的な理由

なぜ「自宅でのケア」が注目されるようになったのか

外反母趾の歴史を振り返ってみると、ヨーロッパやアメリカを中心に、手術やインソール(足底板)・テーピング などが主な対処法として長く行われてきました。

手術法だけでも100以上の種類があるとも言われています。ただし、これらの多くは変形そのものに対処する方法であり、根本的な原因にまで踏み込むものは限られているのが実情です。

近年では、足部のアーチを支える筋肉や、足指の機能が低下することが、外反母趾の背景に関わっている可能性が指摘されるようになってきました。

足指の使い方や筋力の状態に目を向けることが、外反母趾と向き合ううえで重要であるという考え方は、世界各地の研究報告や、私自身が25年以上の臨床の中で感じてきた実感とも重なっています。

手術で形が変わっても、足指の“使い方”までは変わらない

手術により指の角度が整えられるケースもありますが、

足指の機能そのもの(使い方・筋活動)が再教育されるわけではありません。

そのため、

・体の動かし方

・荷重のクセ

・歩行の習慣

といった“構造的な問題”が残ると、

再発や負担の偏りにつながる可能性が指摘されています。

日本では「靴の文化」が外反母趾の増加に影響してきた

1960年代以降、流行したハイヒールやパンプスが社会的背景となり、

外反母趾の相談が急増しました。

さらに現在では、

- サイズが合わない靴

- かかとが緩い靴

- 摩擦の少ない靴下

- 足指を使わない歩き方

- 床の滑りやすさ

などにより、年代や性別を問わず足指の機能低下がみられやすい状況です。

これらの影響から、

ただ靴を変えたりテーピングを行うだけでは十分でない、

という認識が広がりつつあります。

外反母趾は「靴の問題」と説明されることが多いですが、

実際には靴だけでは説明できないケースも少なくありません。

▶ 【医療監修】外反母趾は靴だけの問題ではなかった― 靴・靴下・床・歩行が壊す「足指が使えない環境」 ―

2.外反母趾とは?──定義・メカニズム・症状をやさしく解説

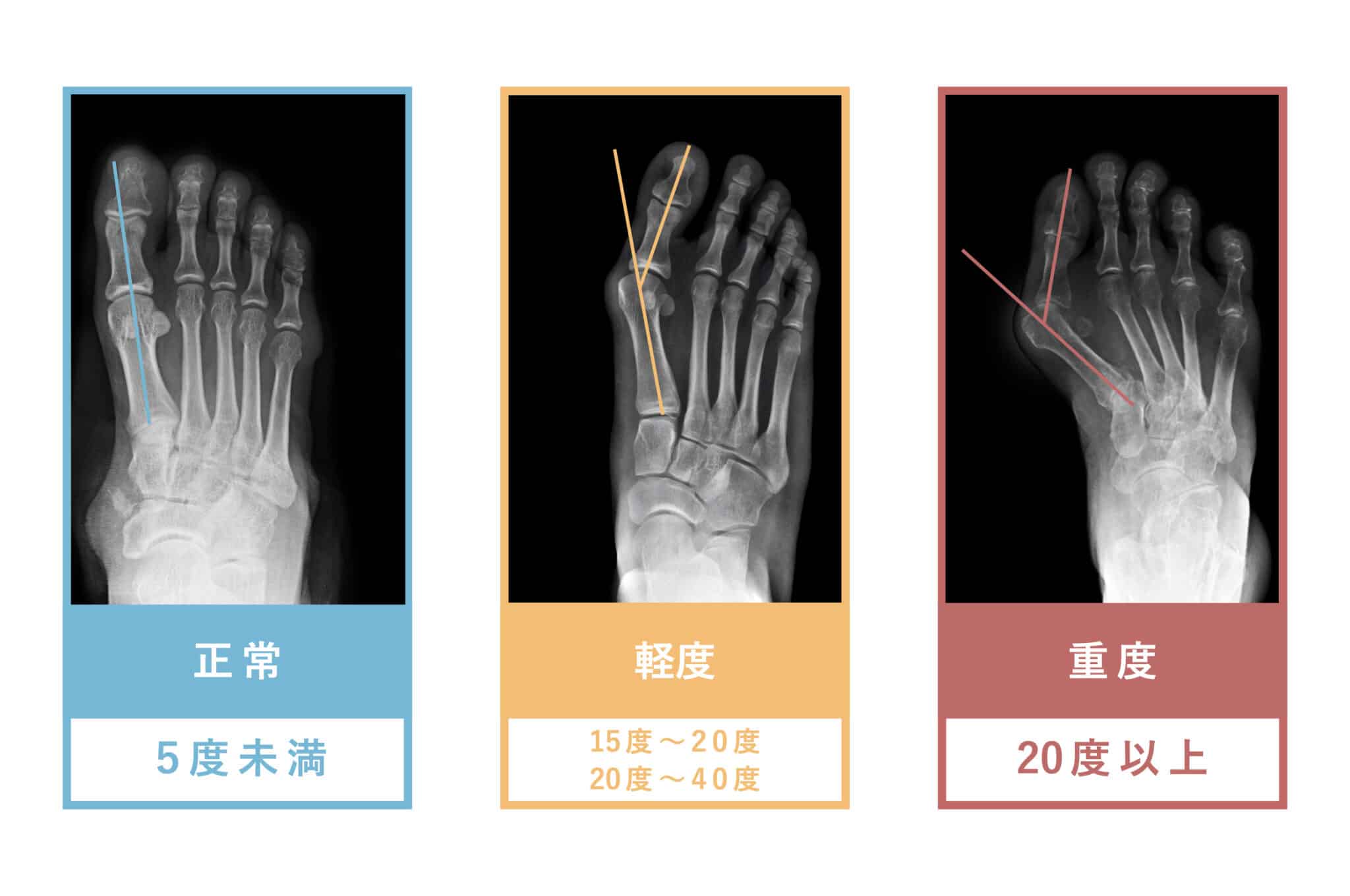

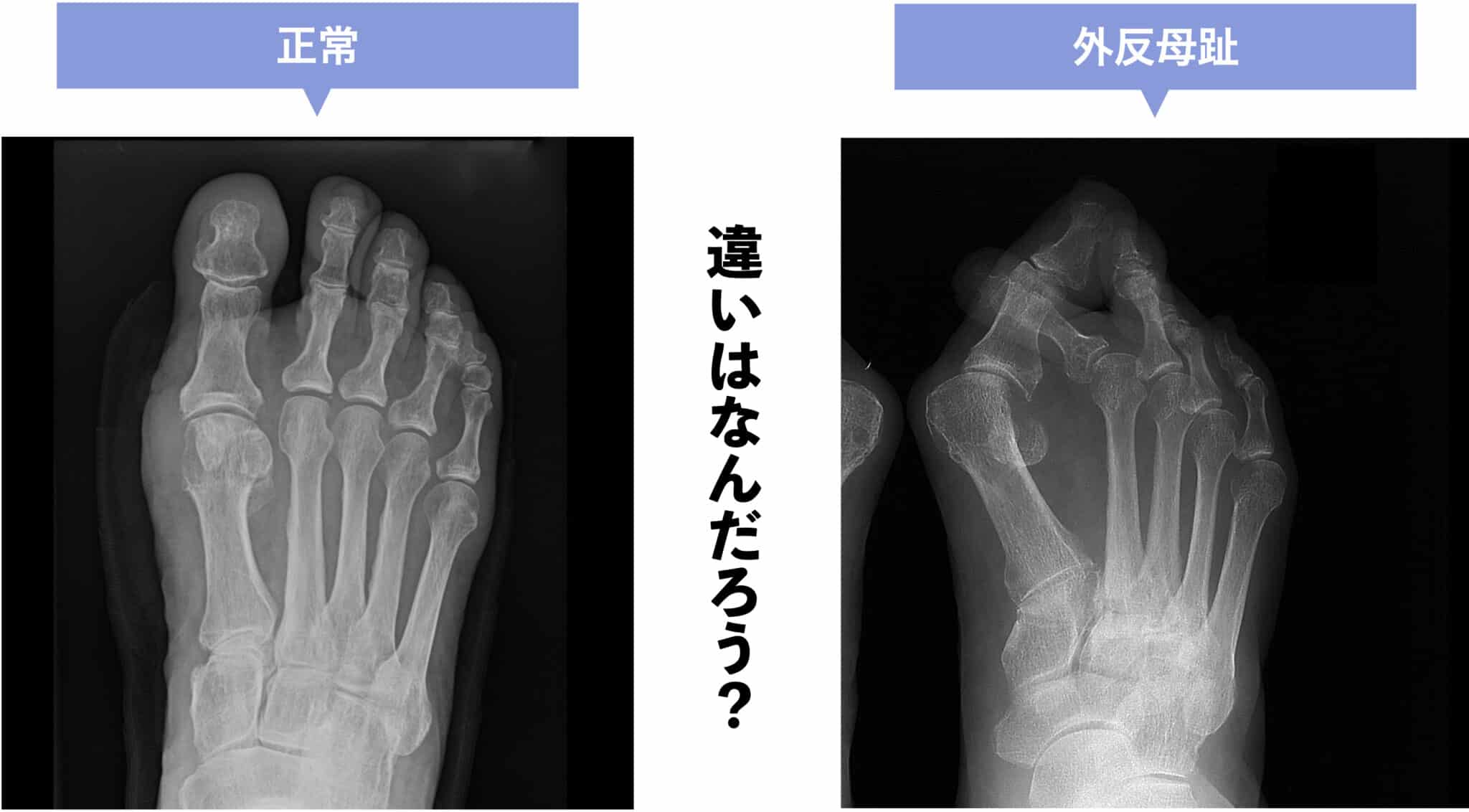

外反母趾(Hallux Valgus)の定義

外反母趾とは、

親指(母趾)の付け根の角度が大きくなり、ねじれを伴う状態

を指します。

日本整形外科学会(2014年)では、

- HV角20°以上 → “外反母趾”として扱われることが多い

- 痛みが伴うほど生活に影響するケースもある

とされています。

YOSHIRO

YOSHIROHV角はレントゲンで判断するので、皆さんは判断する時には「外反母趾チェックシート」を使ってください。

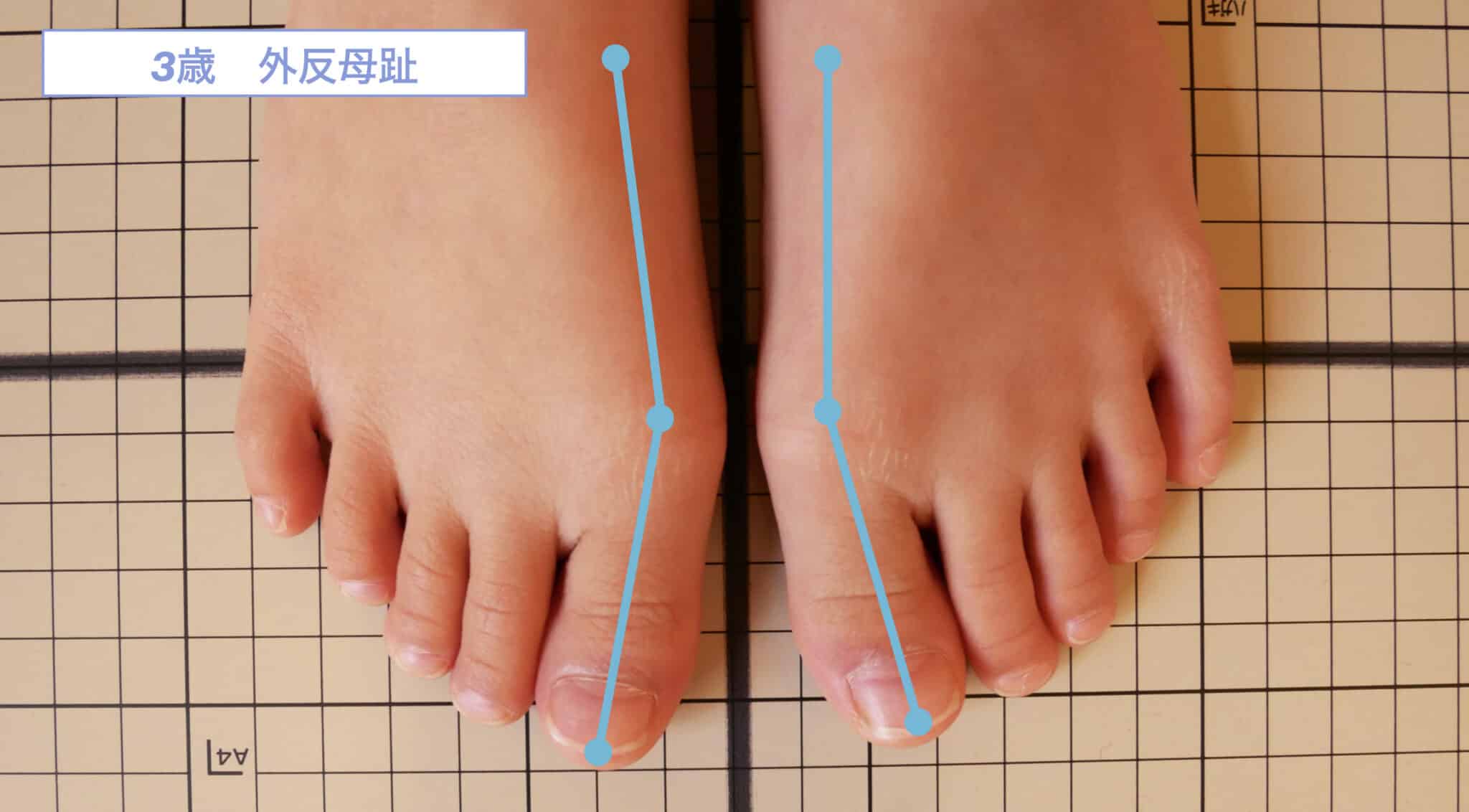

子どもにも外反母趾がみられる

私が2017年に行った保育園調査では、

3歳児でも外反母趾に近い角度の子が一定数確認されました。

裸足保育を行う園でも、

5歳児の約20%が外反母趾傾向という結果があり、

現代の生活環境が足指へ大きく影響していると考えられます。

YOSHIRO

YOSHIROこれは「はだし保育」を実践している保育園の実情です。

痛みは「骨」ではなく「滑り」のストレスで起こることが多い

外反母趾は「骨の問題」と思われがちですが、

実際には、

- 靴の紐を緩めて履く

- 足にジャストサイズの靴を履く

- 標準装着の滑りやすいインソール

- 綿やシルク素材の靴下

- チューブソックス(ストッキング)

といった状況で、筋・靭帯がストレスを受けやすくなります。

「外反母趾=骨が変形する病気」と考えられがちですが、実際には骨そのものに大きな異常があるというより、骨を支えている筋肉や靭帯の機能低下が関係しているケースが多いと考えられています。

親指の付け根に痛みや腫れ、炎症が起こる背景には、足指が本来の働きを失い、靴の中で足が滑ることで、圧迫や摩擦が繰り返されるという状況があります。その結果、周囲の筋肉や組織に負担がかかり、炎症や痛みとして現れてくるのです。

外反母趾の痛みには靴の履き方や靴の形状が影響することがある

靴の幅が広いことも外反母趾の痛みに影響する場合もある

3.外反母趾の背景にある“筋力低下”という視点

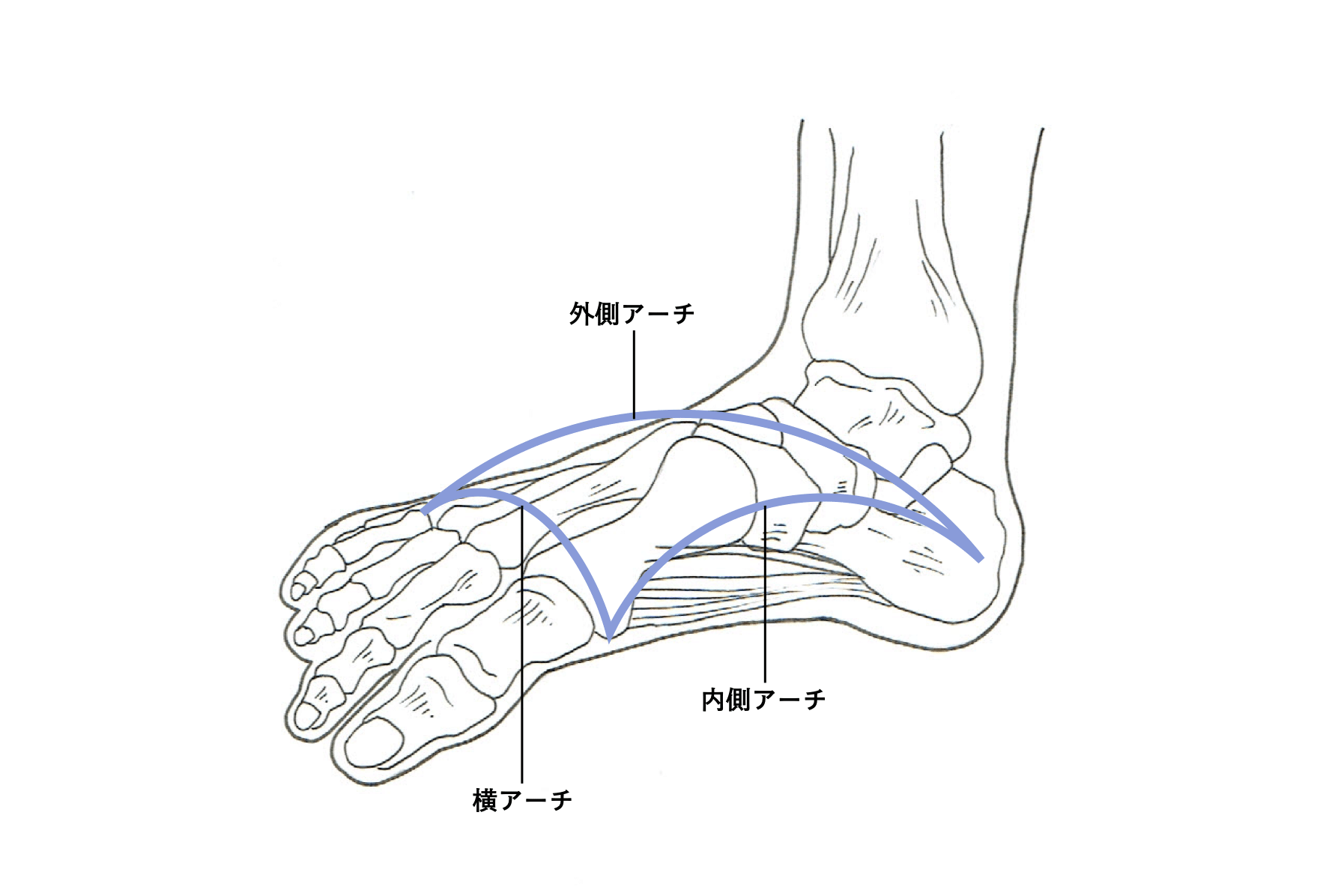

3つのアーチが正常ならば外反母趾は起こりにくい

足は28個の骨と複数の靭帯・筋で構成され、

3つのアーチ(内側縦・外側縦・横アーチ)によって支えられています。

このうち特に大切なのが 横アーチ。

横アーチは、

中足骨が左右に広がりすぎないように支えています。

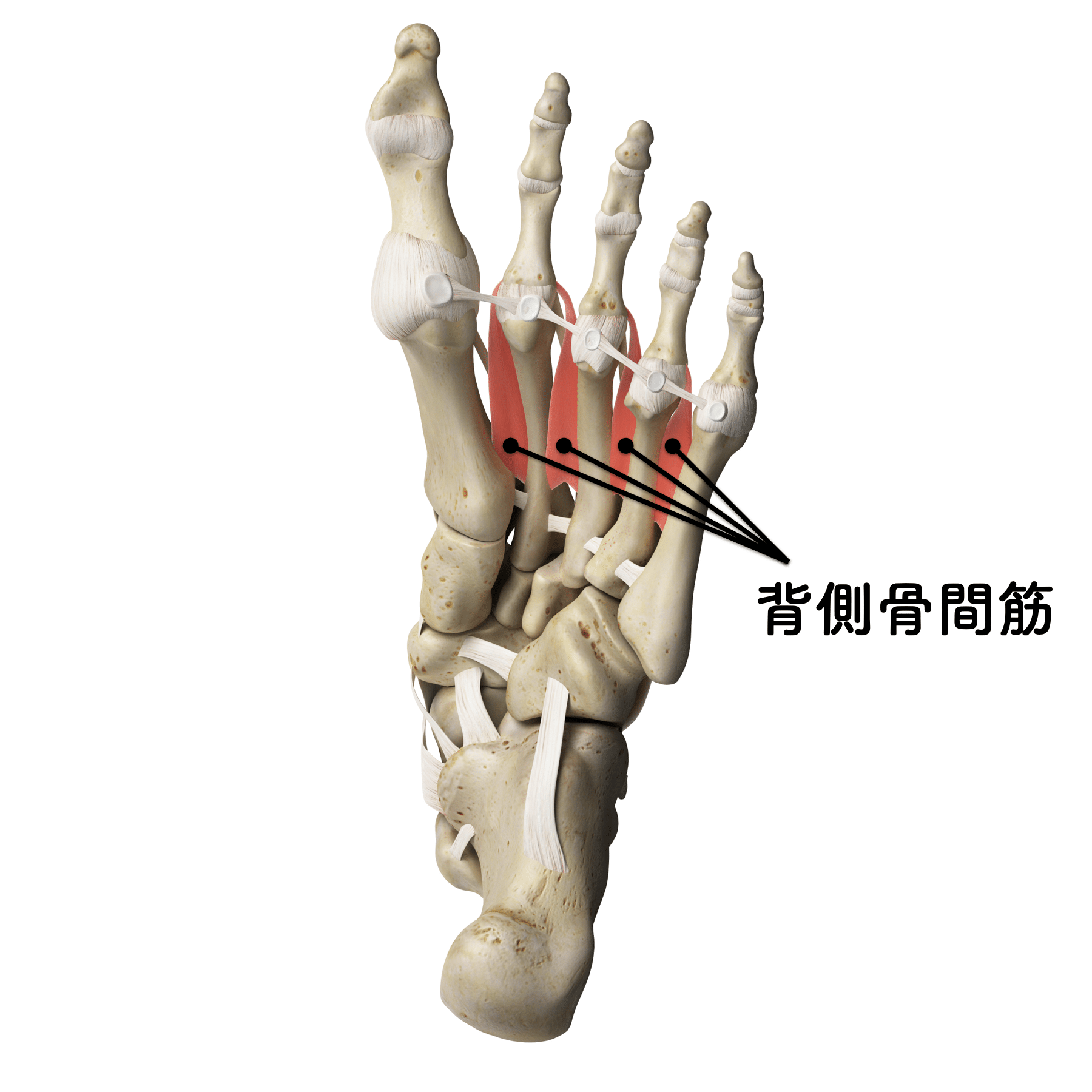

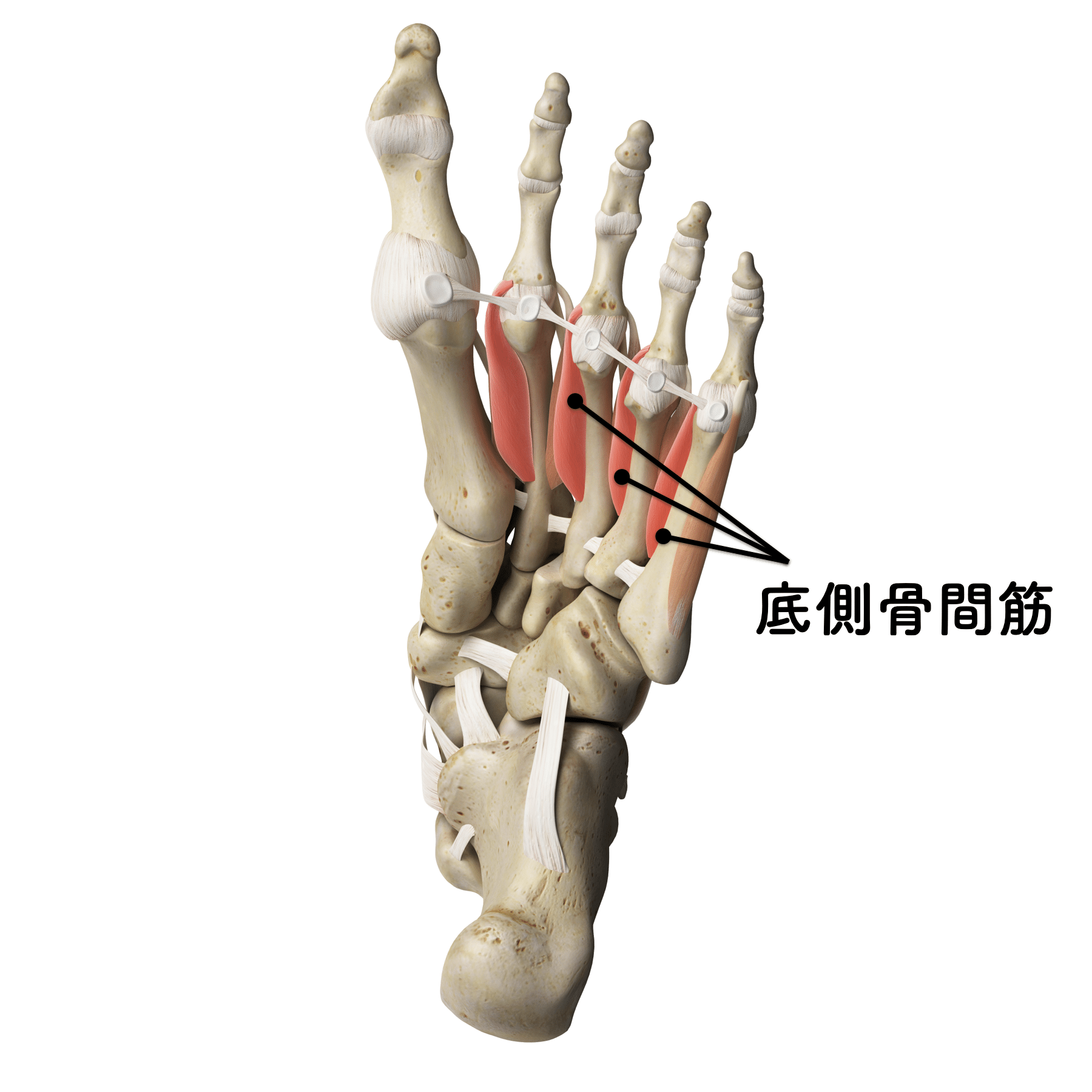

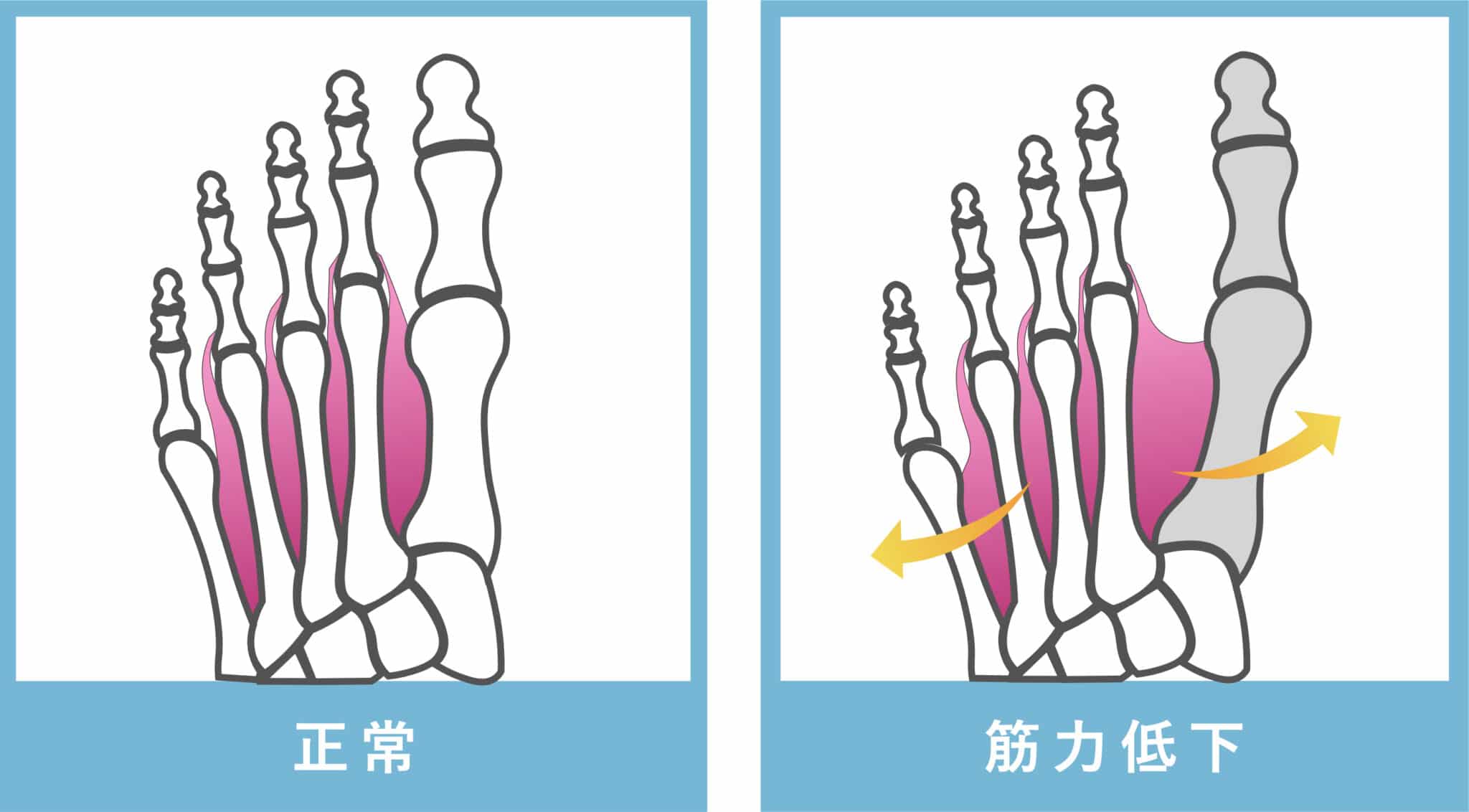

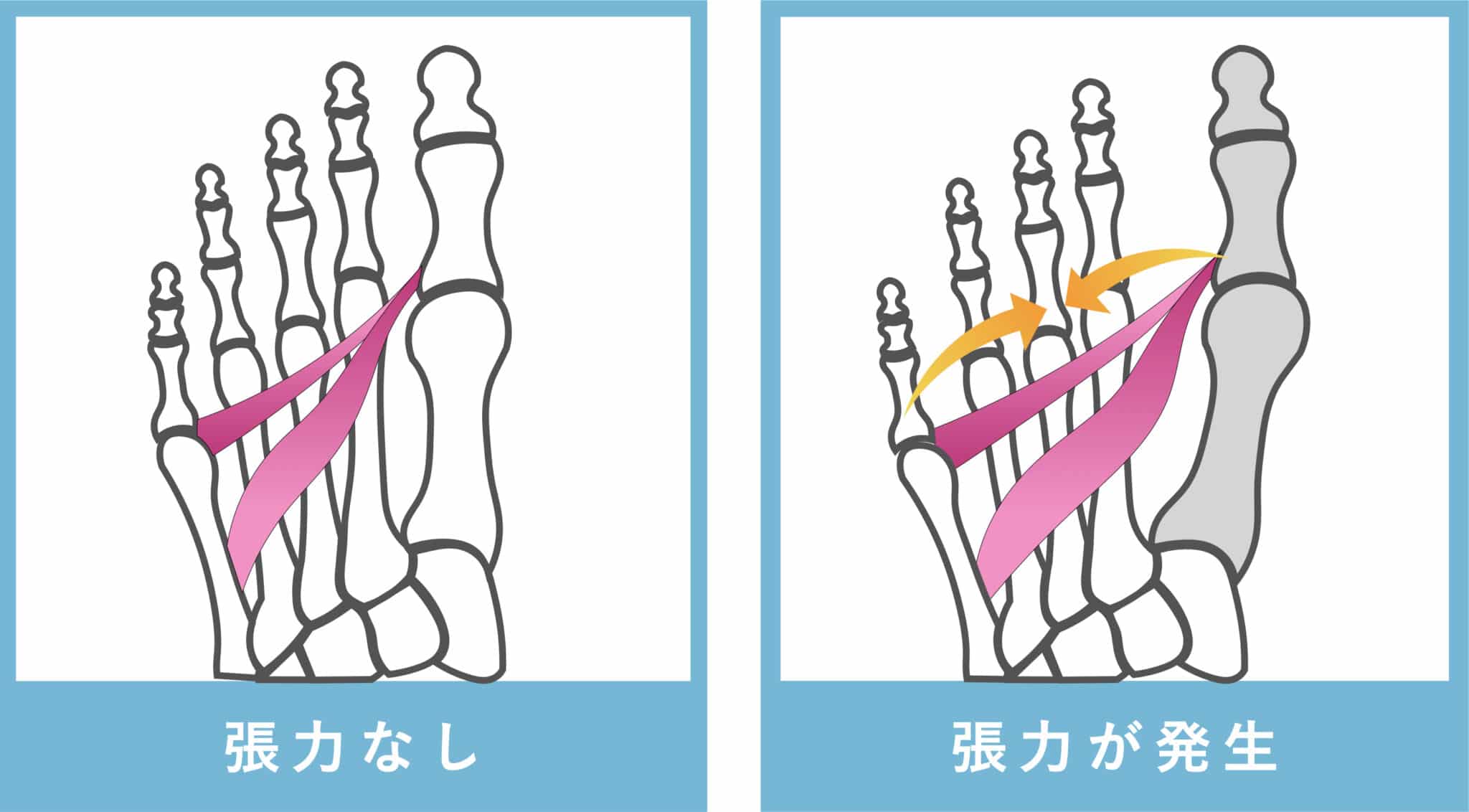

横アーチを支えている「骨間筋」が弱ると…

足指の筋群のなかでも、背側・底側骨間筋は非常に重要です。これは中足骨を左右から支え、足の幅が広がりすぎないように保つ働きを担っています。

しかし、足趾機能不全や足指変形があると、この背側骨間筋の筋力が低下し、足幅が広がる「開帳足」が起こりやすくなります。

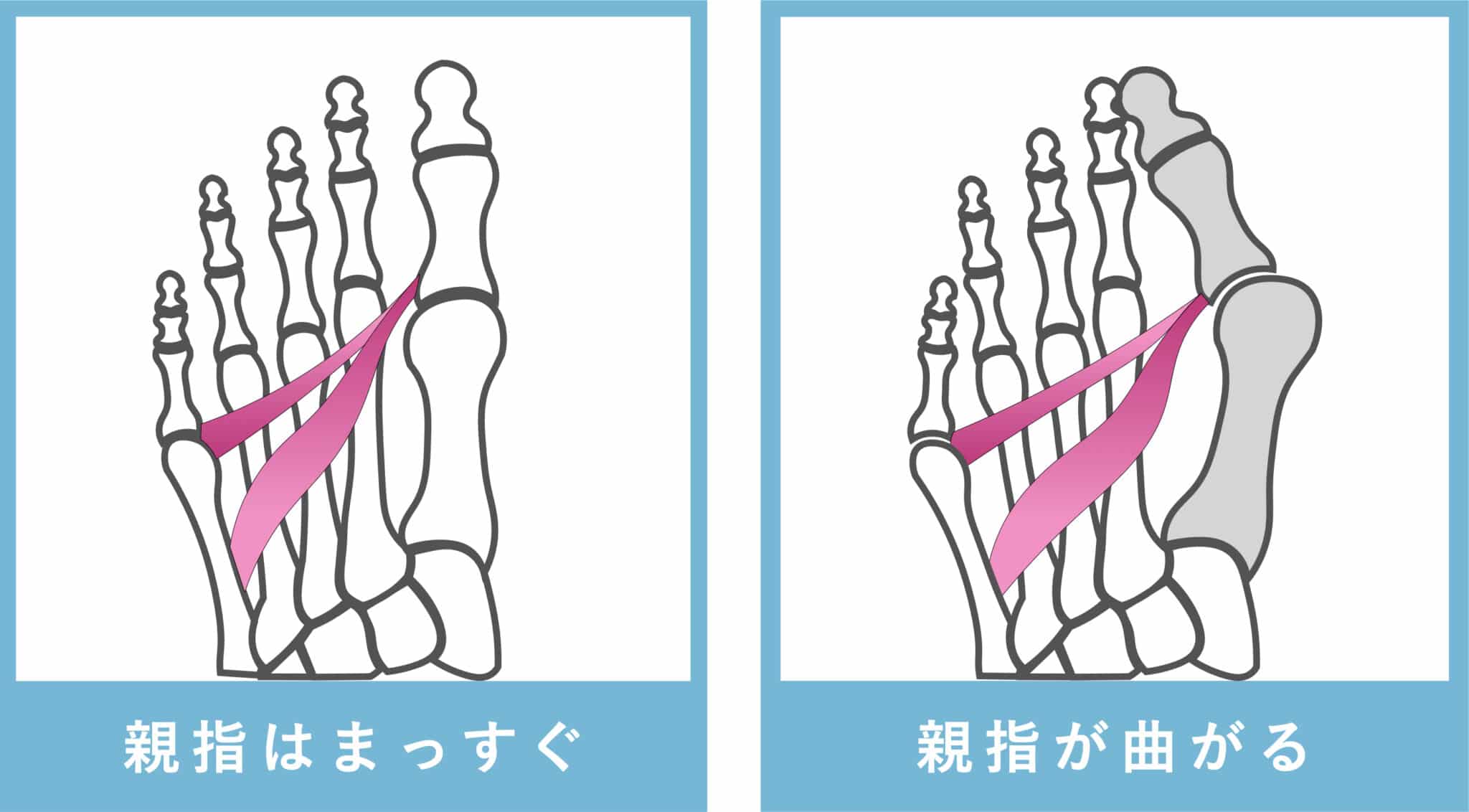

横に広がる → 母指内転筋が伸ばされる → 親指が内側へ

足幅が広がると、

母指内転筋が引き伸ばされ、

その戻る力が親指を小指側へ引き寄せます。

外反母趾は、

骨が勝手に変形するのではなく、筋バランスの偏りが誘導する

という構造的な理解が重要です。

これこそが外反母趾を進行させている本当の理由であり、骨が「自然に」「勝手に」変形しているわけではないのです。

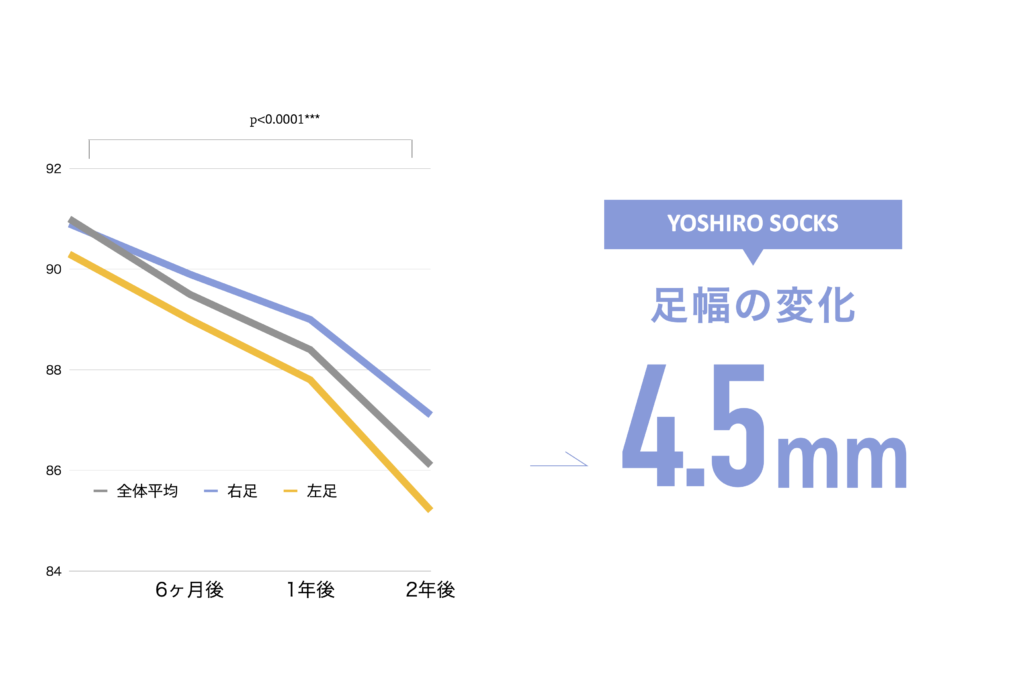

実際に、YOSHIRO SOCKSの着用および、ひろのば体操を日常的に実践された方を対象にした研究では、開帳足の状態の変化とともに、外反母趾角にも一定の変化が確認されています。

開帳足

開始時の足幅は平均91mm

24ヶ月後の足幅は平均86.1mm24ヶ月目の平均値は、開始時と比べて、足幅が平均4.5mmの変化がみられました。

※開始前と24ヶ月目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移を示したものです

※結果には個人差があり、すべての方に同様の変化が生じるわけではありません

※本データは石井直方名誉教授(東京大学)の助言を得て実施された研究に基づくものです

▶ 【医療監修】外反母趾と内反小趾はなぜ同時に起こるのか― 母趾と小趾を分けて考えると一生わからない理由 ―

4.足指変形と足趾機能不全が外反母趾を引き起こすメカニズム

外反母趾の原因を「骨の変形」という表面的な見方だけにとどめてしまうと、対策の糸口が見つかりにくくなります。

筋力低下という“根本的な要因”に注目することで、外反母趾の対策が明確になるのです。以下の2つのパターンが、最も代表的な外反母趾発生のプロセスと言えます。

足指変形(浮き指・屈み指)

→足部の筋力低下(主に骨間筋)

→開帳足

→母指内転筋が伸長

→親指が内側に引っ張られる

→外反母趾

足趾機能不全

(グー・チョキ・パーができない)

→足部の筋力低下(主に骨間筋)

→開帳足

→母指内転筋が伸長

→親指が内側に引っ張られる

→外反母趾

上記いずれの場合も、最終的には「横アーチの崩れ」による開帳足が生じ、それによって親指が内側に強く引っ張られ、外反母趾へ進行していきます。

特に、浮き指やかがみ指(屈み指)といった足指変形が存在する場合、背側骨間筋をはじめとする足指の筋肉が十分働かなくなり、この連鎖反応が起こりやすいのです。

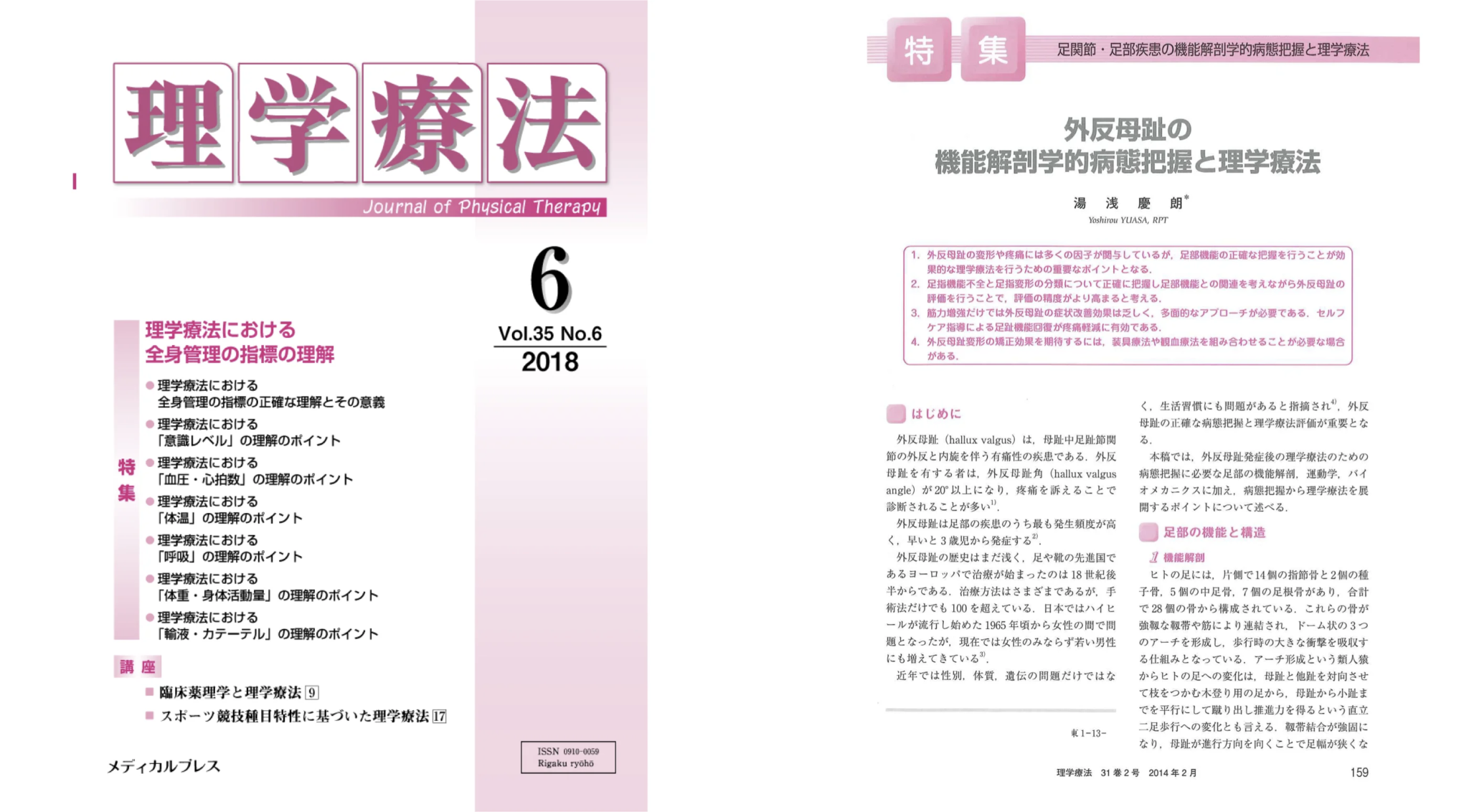

これは私が執筆した『外反母趾の機能解剖学的病態把握と理学療法』(理学療法ジャーナル 2014)でも解説し、多くの学会で紹介されてきました。

YOSHIRO

YOSHIRO親指にだけアプローチしても外反母趾が変化しにくいのは、

問題の背景が親指そのものだけにあるとは限らないためです。

5.外反母趾と関連しやすい足指変形のセルフチェック

浮き指

正面から見て爪が見えない場合

横から見て指が浮いている場合

- 立ったとき指が床につかない

- 爪が見えない(親指)

- 横から見ると浮いている(小指)

かがみ指(屈み指)

- 正面から見て爪が下を向く

- 上から見て指が曲がりっぱなし

足趾機能不全(グー・チョキ・パーが困難)

- パー:指間に手の人差し指が入るほど開くか

- グー:しっかり曲げられるか

- チョキ:親指を独立して動かせるか

これらが難しい場合、

足趾機能の低下が示唆されます。

ここまで読んで、

- 足指の使い方が大切

- 筋バランスが重要

- 歩行や環境が影響する

ということは、理解できたと思います。

ただ、臨床で繰り返し見てきたのは、

「分かっていても、日常に戻ると元に戻る」

という現実です。

なぜなら多くの人にとって、

- 仕事中

- 家事中

- 外出中

足指の使い方を

常に意識し続けることはできない

からです。

足指は、

「意識している時間」よりも、

「無意識で過ごしている時間」

の影響を強く受けます。

だから私は、

体操か、環境か、という二択ではなく、

「無意識の時間を崩さない足元環境」

という視点を重視しています。

体験談

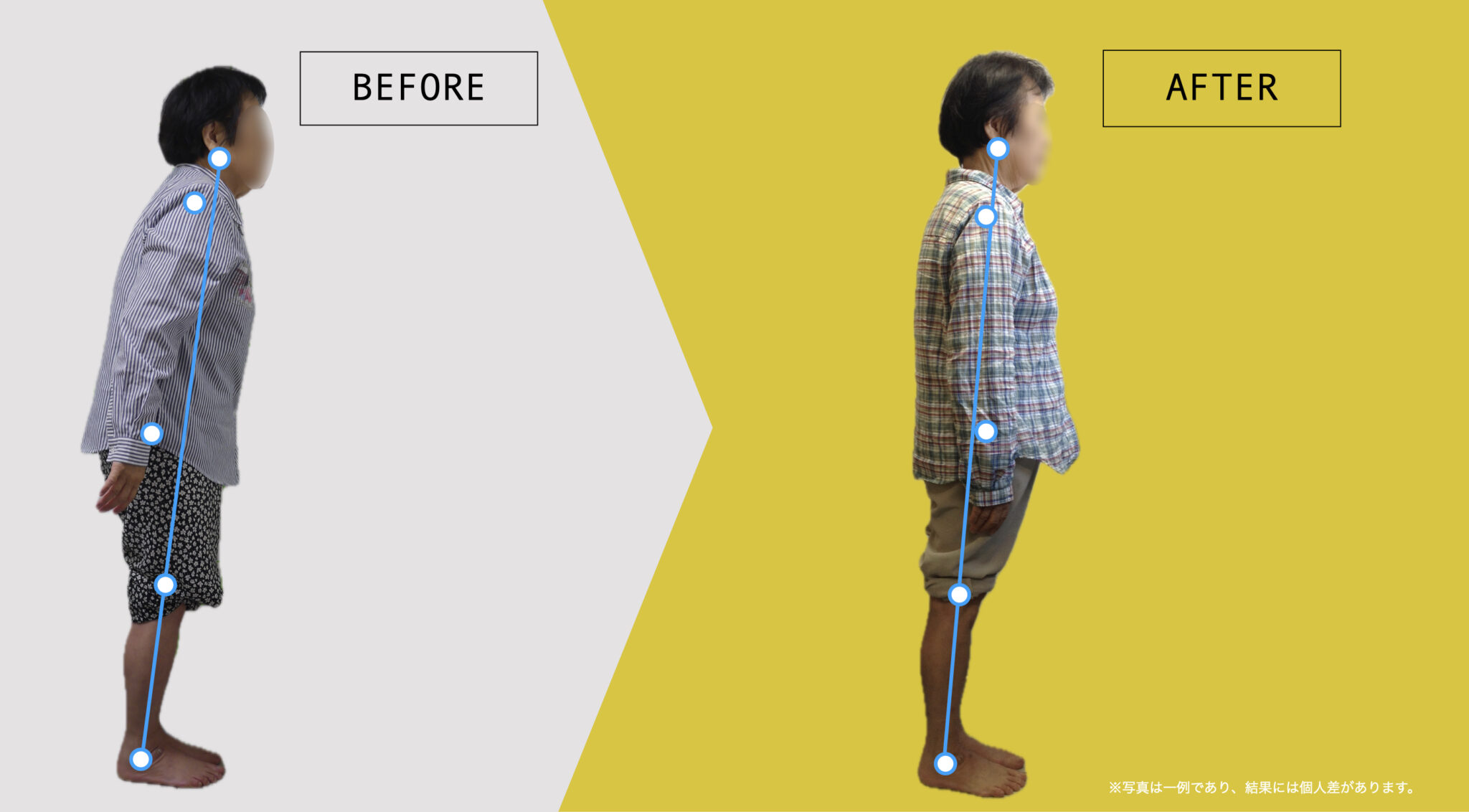

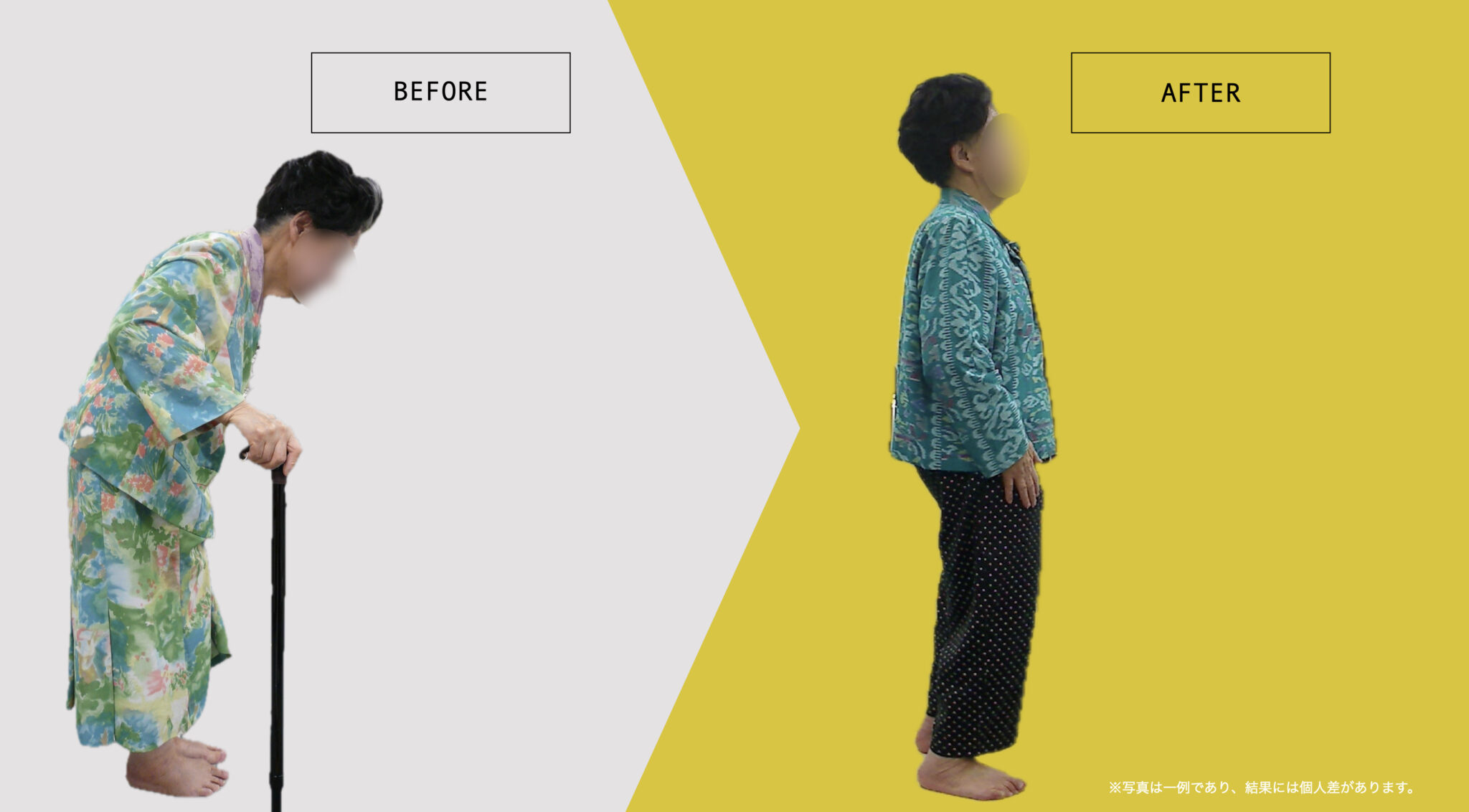

Case1:加齢による半月板劣化に悩まされていた日々

数年前、私は右足のひざ痛に悩まされました。水がたまり、痛みが増し、歩くこともままならず、それでも筋肉をつけてなんとか普通に歩けるようになりました。

しかし、1年半前からは左ひざも痛むようになり、医師からは「半月板が劣化している。加齢による痛みなので、ついてうまくつきあうしかない」と言われました。正座もできない生活に逆戻りし、着物を着ることも諦めていました。

友人の紹介で湯浅慶朗先生に会い、外反母趾やかがみ指の指摘を受けました。正しい姿勢や立ち方を指導してもらい、その場で正座の姿勢を取ることができ、「動かしやすさの変化」を感じたことに、自分でも驚きました。

ひろのば体操とYOSHIRO SOCKSを毎日履き、体操を行うようになると、2ヵ月後には外反母趾も以前よりもまっすぐに見えるように感じました。

ひざの違和感についても、以前ほど強く意識しなくなったように感じました。階段を降りるときも安心感が出てきたように感じました。今では、30分ほど正座をしても、以前より不安を感じにくくなったように思います。着物生活も楽しめそうです。

O脚についても見た目の印象が変わってきたように感じ、スカートとパンプスがはけるようになりました。YOSHIRO SOCKSとひろのば体操を始めてからは、本当にいいことづくめです。

湯浅慶朗

湯浅慶朗着物生活もまた楽しめるようになったこと、本当に素晴らしいことですね。

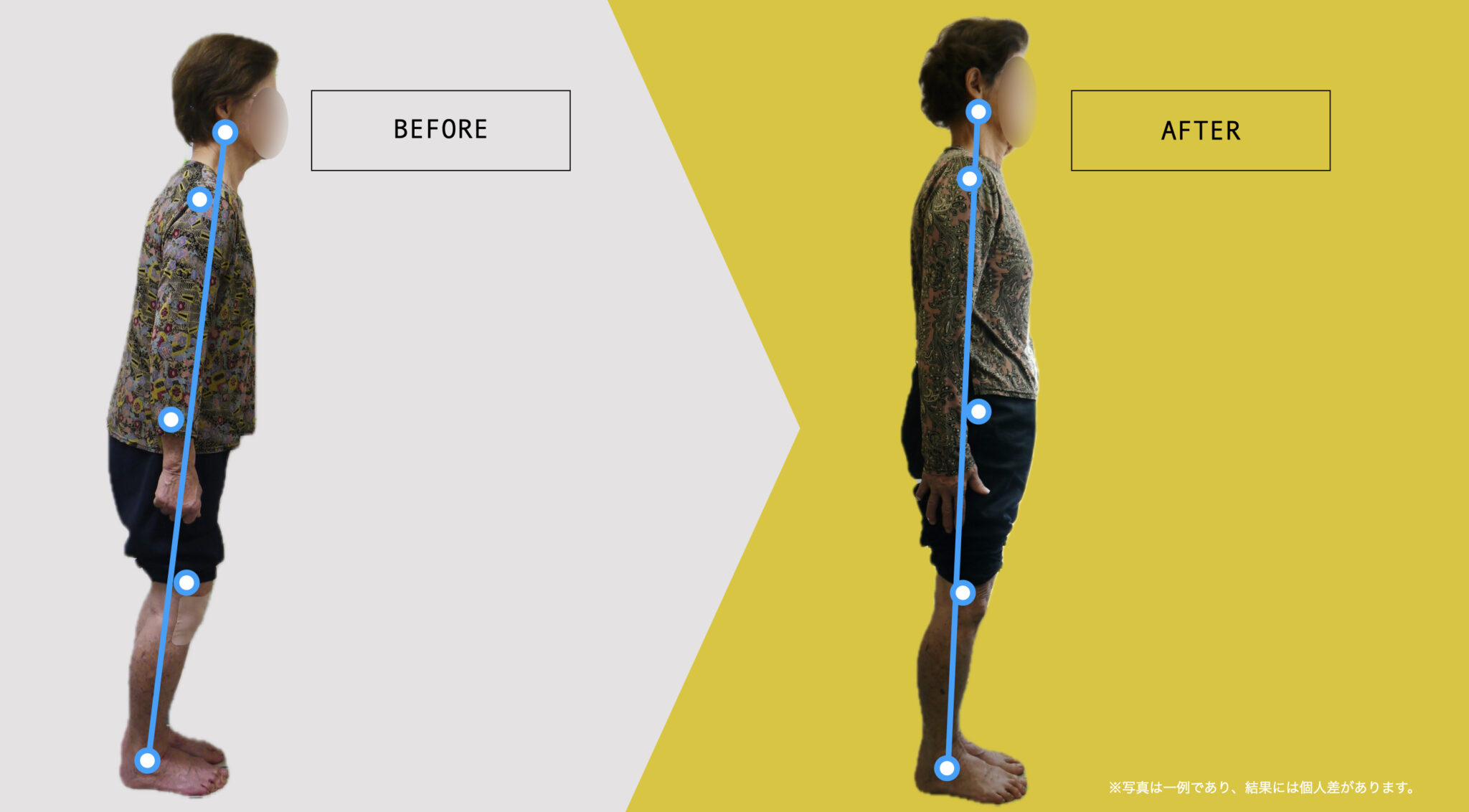

Case2. スキーで傷めた膝の痛みも

外反母趾が10年前から気になっていました。特に右足の状態がひどく、親指が内側に曲がってしまい、隣の指に重なるのではないかと不安でした。歩く際に力が入らず、薬指も変形していたため、不自由な日々が続いていました。さらに、15年前にスキーで傷めたひざが最近痛み始め、歩く際に痛みを感じるようになりました。

しかし、YOSHIRO SOCKSとひろのば体操を始めてから1年ほどで、足指が以前より動かしやすくなり、親指が地面についている感覚を持つようになりました。

これにより、歩く際に力を入れやすくなったと感じ、歩行も以前より快適に感じています。さらに、外反母趾のズキズキとした違和感を感じることが減り、ひざの違和感についても、日常生活で意識する場面が少なくなったように感じています。階段を降りるときも、以前より動作が楽に感じられる場面が増えました。

ひろのば体操は、テレビを見ながらやお風呂の中で、毎日5分ほど行いました。さらに、YOSHIRO SOCKSを履いて小股で歩くことも意識して続けました。自分の体と向き合いながら取り組んできたことに、今は感謝しています。

湯浅慶朗

湯浅慶朗外反母趾やひざの違和感は、日常生活の中で大きな負担になりやすいものですが、日々の動作を以前よりも楽に感じられるようになったことは、とても印象的な変化だと感じます。

Case3. 夫婦で体感

「ずいぶん変わってきましたね」

湯浅先生の明るい声に癒され、YOSHIRO SOCKSを履いてひろのば体操を続ける中で、2カ月ほど経った頃には、外反母趾角の見た目に変化を感じ、親指の痛みも気にならなくなってきたと感じています。

外反母趾が気になっていたものの、特に深刻に考えていなかった私は、ある夜左足の親指が激しく痛むことに。その後も痛みが繰り返し現れ、困惑していたところ、夫が心配して「湯浅先生に相談してみないか」と勧めてくれました。

夫はデパートで立ち仕事をしており、足の健康を重視していました。私も足の不調をどうにかしたいと思い、湯浅先生に診てもらうことに決めました。

診察の結果、左右の親指が内側にカーブしており、外反母趾の進行に影響していると指摘されました。早速、その日のうちからYOSHIRO SOCKSとひろのば体操を実践し始めました。毎朝家事を終える前や、夜風呂上りに片足ずつ5分間行いました。

最初は指や足の曲げ伸ばしが痛みを伴いましたが、慣れるにつれて無理なく行えるようになりました。さらに、湯浅先生のアドバイス通りに靴の着用方法や歩き方にも気をつけました。

1カ月後には、痛みを意識する時間が減ってきたように感じ、2カ月後には外反母趾の見た目についても、以前ほど気にならなくなりました。夫婦揃って、ひろのば体操やYOSHIRO SOCKSを続ける中で、足の状態に前向きな変化を感じられたことを喜んでいます。

湯浅慶朗

湯浅慶朗ご夫婦で取り組まれたことが何よりです。1人で継続することほど難しいものはありません。

まとめ|外反母趾は「足元の使い方」から見直す視点へ

外反母趾は、

骨だけの問題として捉える時代から、足指の使い方・環境・動作を含めて考える時代へと移りつつあります。

すべての方に同じ結果が出るわけではありません。

しかし、日常の足元に目を向けることが、

将来の負担を考えるうえで一つの選択肢になる可能性はあります。

まずは「自分の足がどう使われているのか」を知ること。

そこからが、外反母趾と向き合う第一歩です。

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)