【医療監修】側弯症の原因は“足指”かもしれません——外反母趾・O脚・脚長差との関係とセルフチェック

はじめに:背骨ばかり見ていませんか?

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

整形外科で「側弯症」と診断され、背骨に対する施術を続けているにもかかわらず、なかなか改善しないという声を多く聞きます。牽引や矯正ベルト、姿勢指導など、背骨だけを対象にしたアプローチを長年続けても、数ヶ月後には元に戻ってしまう。

そんな方に共通して見られるのが、足指の変形や機能不全です。

私はこれまで、理学療法士として約20年間、外反母趾・内反小趾・浮き指・寝指・屈み指といった足指の問題と姿勢との関連性を研究・臨床してきました。私の臨床経験では、「足指が姿勢に影響するケースが多い」と考えています。

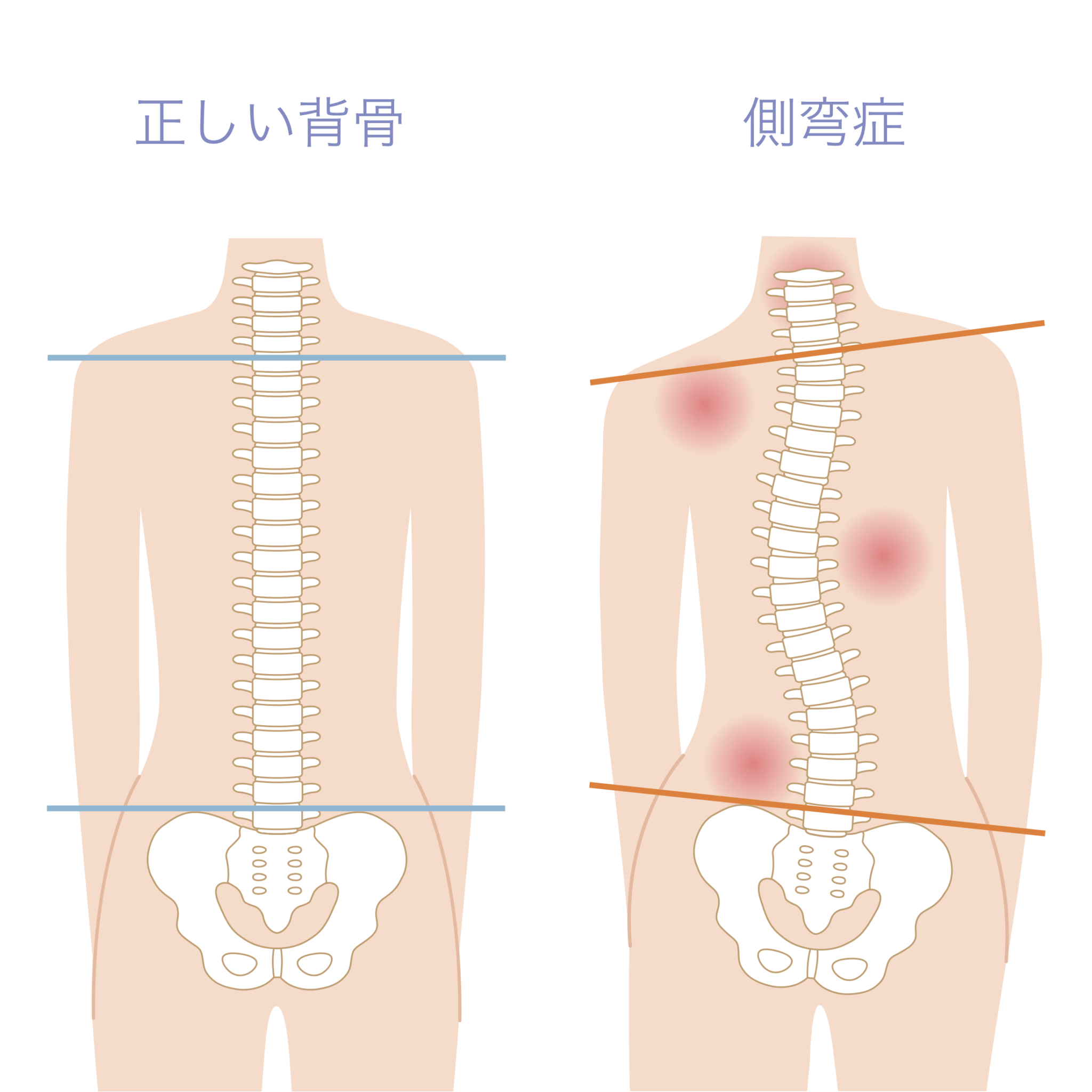

側弯症とは?——“背骨の病気”という誤解

側弯症の定義と分類

側弯症とは、背骨(脊柱)が左右にS字状やC字状に湾曲している状態をいいます。多くは思春期に発症する「特発性側弯症」ですが、現代では大人になってからの「機能性側弯症」も増加傾向にあります。特に座りっぱなしの仕事、スマホ首、ハイヒールやスリッパ生活が重なると、骨格全体のゆがみが進行しやすくなります。

YOSHIRO

YOSHIRO学生に多いのは、スリッポンや紐をゆるゆるで履く習慣で側弯症になるケースです。

なぜ“背骨だけ”の治療では限界があるのか

背骨が曲がっているからといって、そこだけを矯正する方法では限界があります。

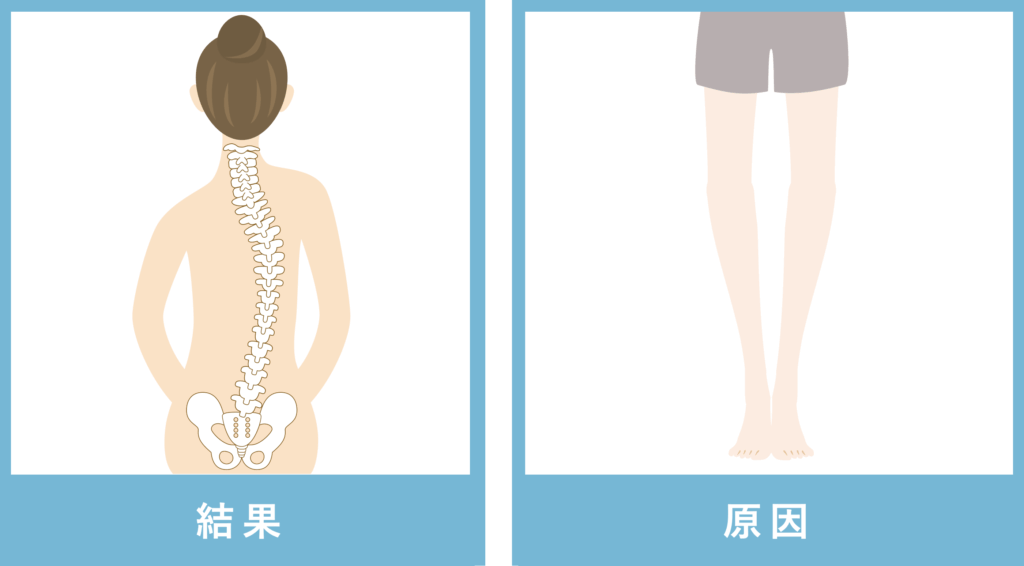

なぜなら、背骨のゆがみは“結果”であって、“原因”は別の場所にあることが多いからです。特に見落とされがちなのが、「足指の変形」と「歩行時の重心バランス」。これこそが、背骨をゆがませる連鎖の起点となっているのです。

YOSHIRO

YOSHIRO背骨のみへのアプローチでは、戻ってしまう方も一定数いらっしゃいます。

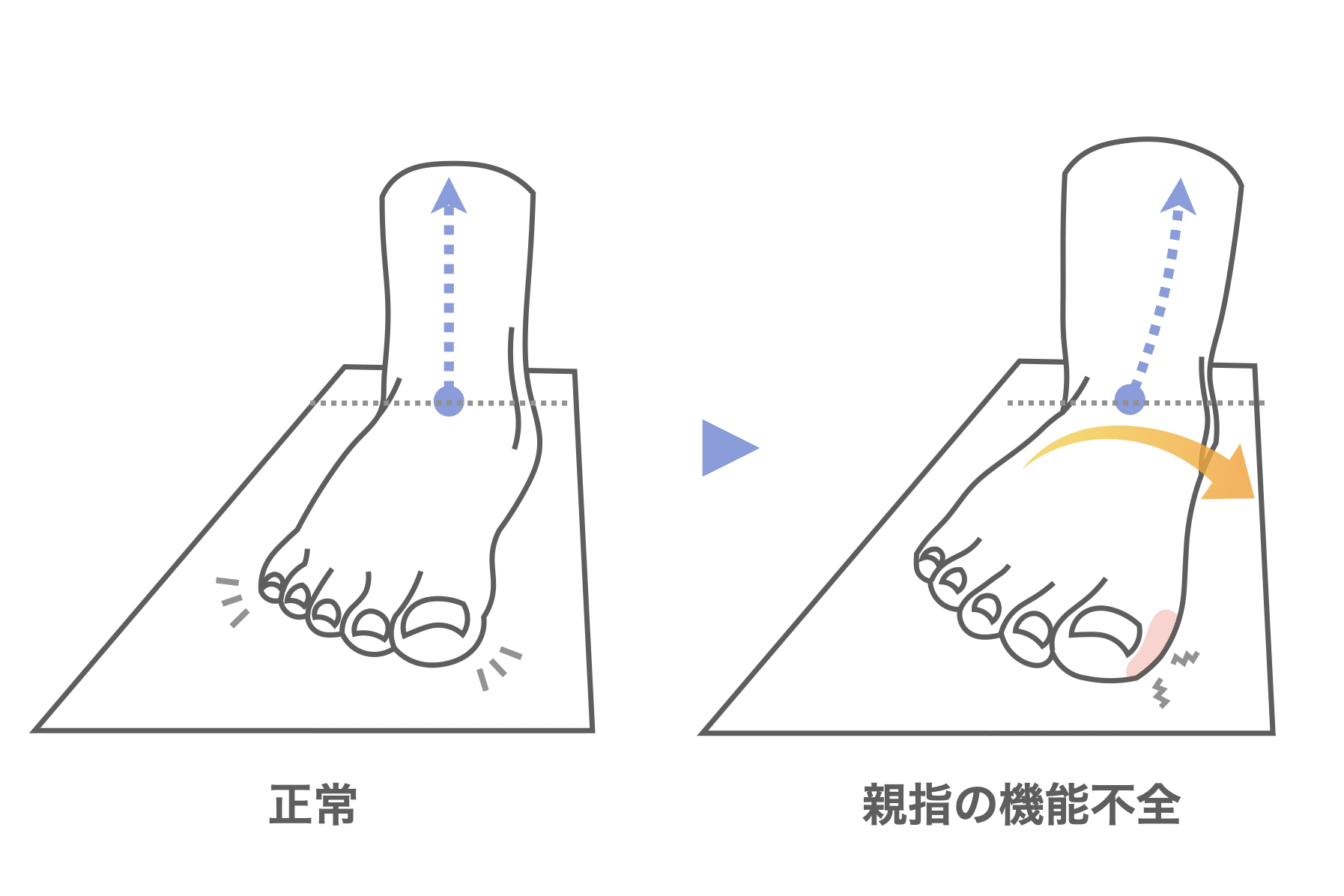

足指の変形が“背骨のS字カーブ”を作る

足指変形の種類と重心への影響

足の親指が外側(小指側)に向かって曲がる状態を指します。

足の小指が内側(親指側)に向かって曲がる状態のことを指します。

指が下向きに曲がりっぱなしで伸ばすことができない状態のことを指します。

親指が他の指の爪と比べて上方向に曲がって浮いてしまう状態を指します。

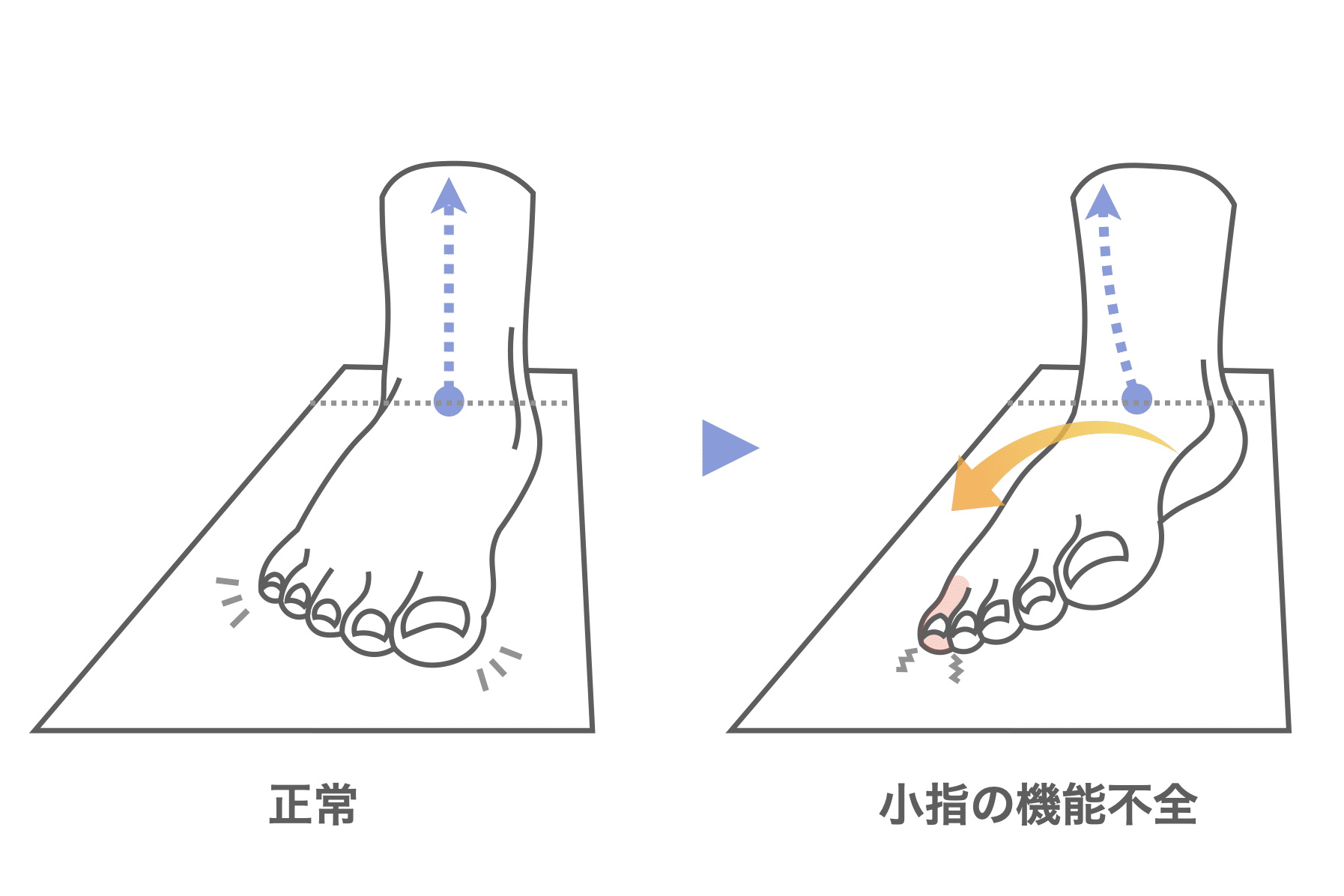

小指が地面から浮いてしまう状態を指します。そのほかの指にも見られることがあります。

指の爪が横を向いている状態のことを指します。特に小指や薬指に多く見られます。

足指にはさまざまな変形があります。下記のようなパターンは、すべて“重心の崩れ”を引き起こします。

| 変形タイプ | 説明 | 重心の変化 |

|---|---|---|

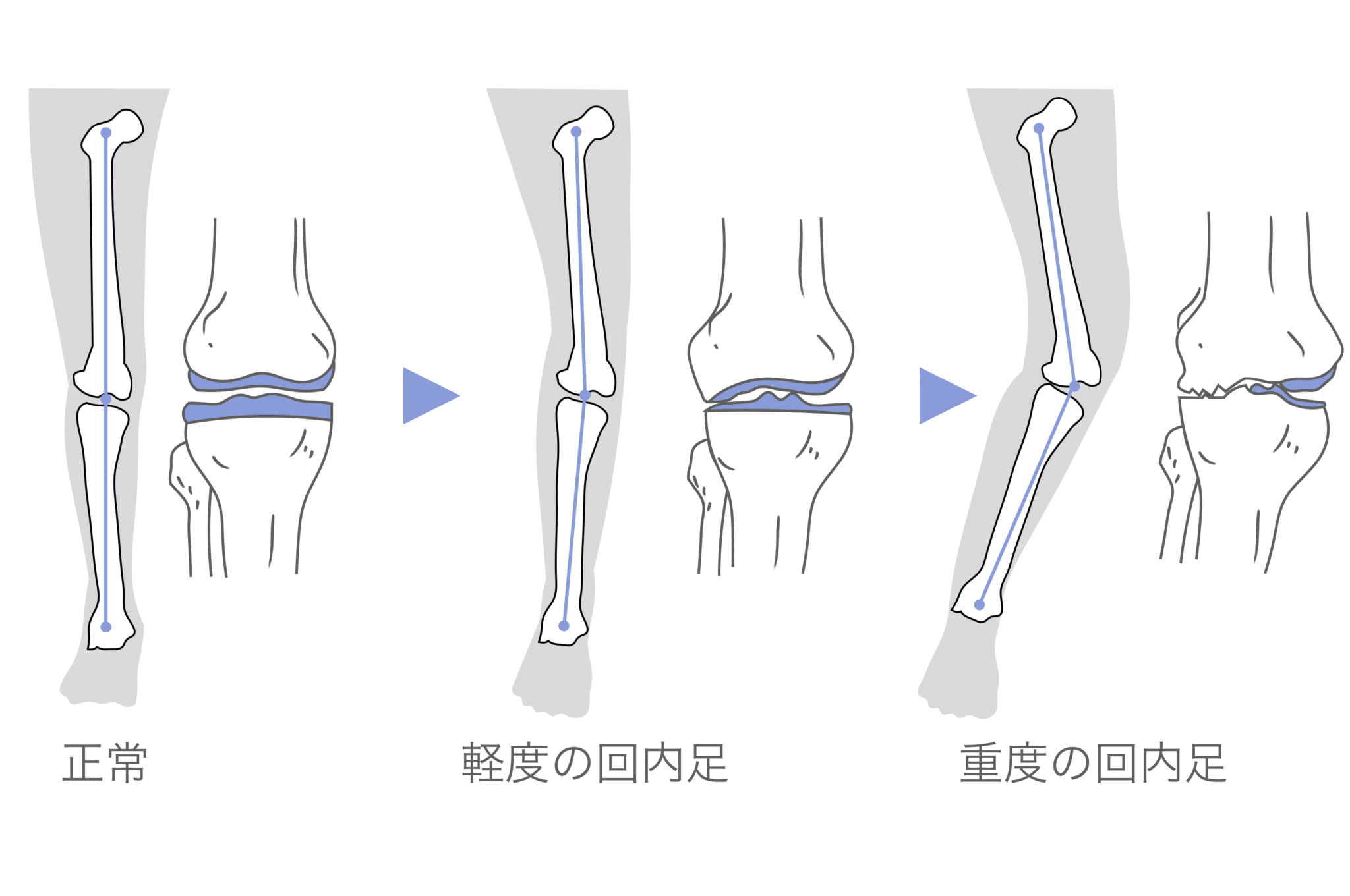

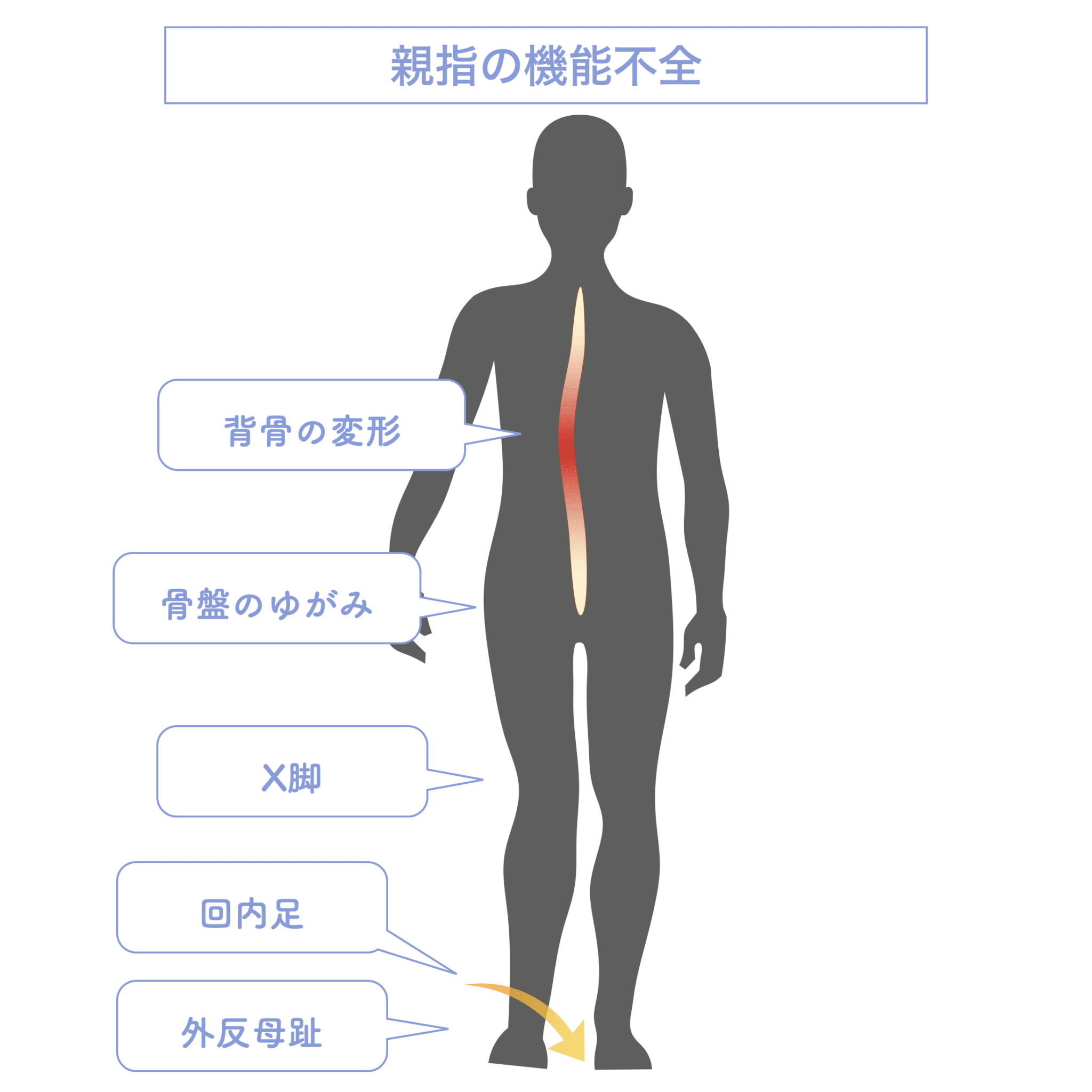

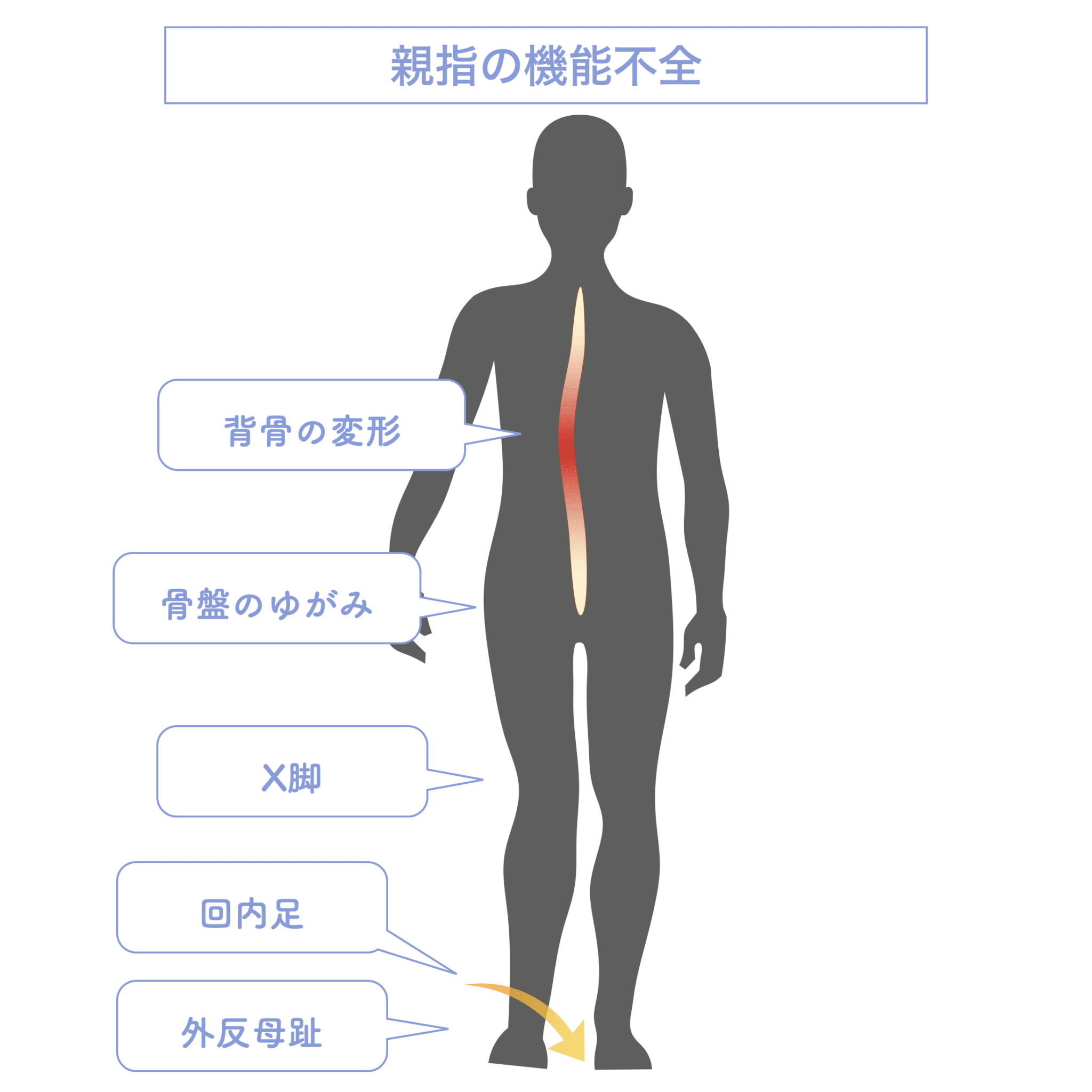

| 外反母趾 | 親指が内側に曲がる | 内側重心(X脚傾向) |

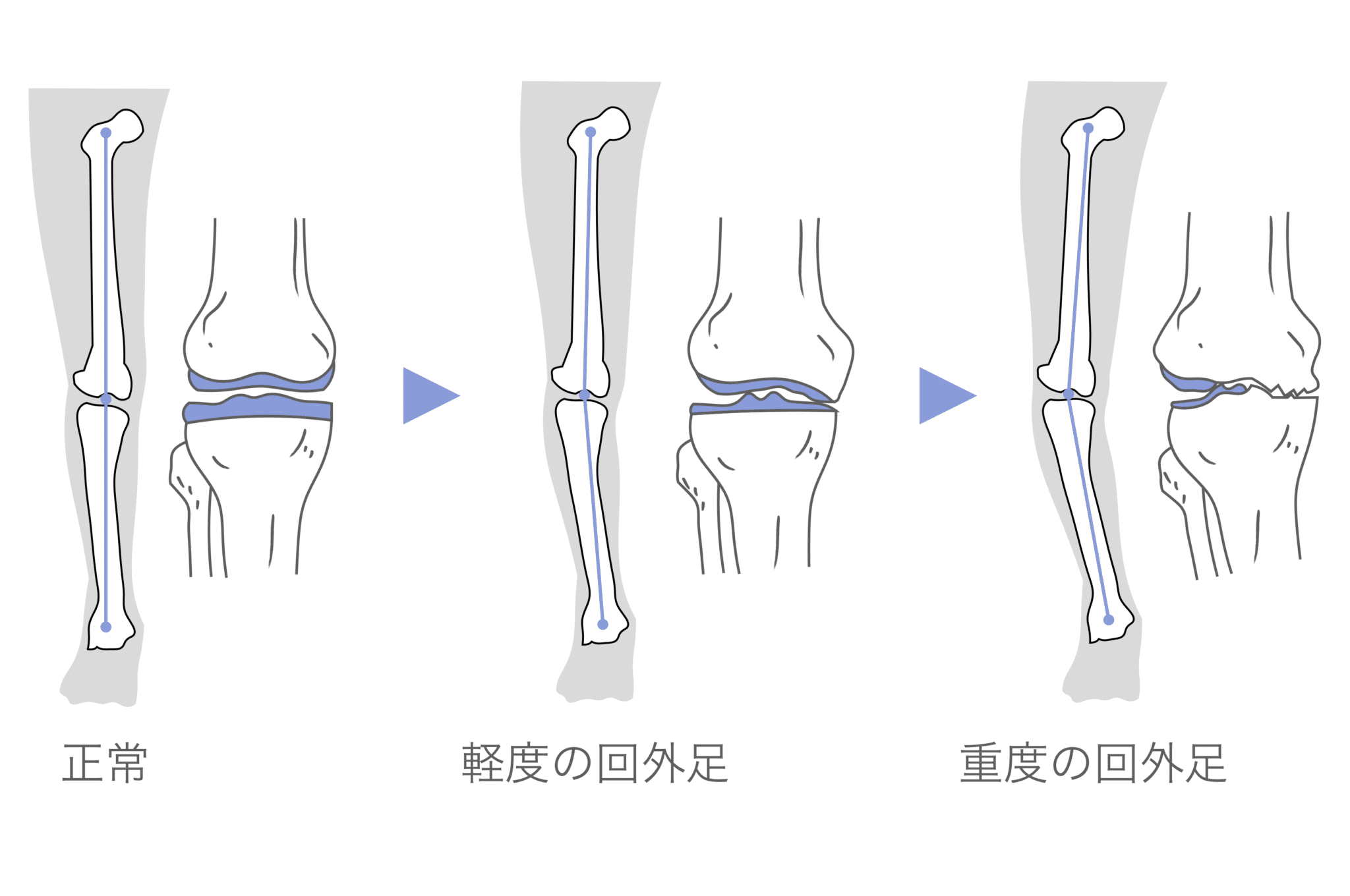

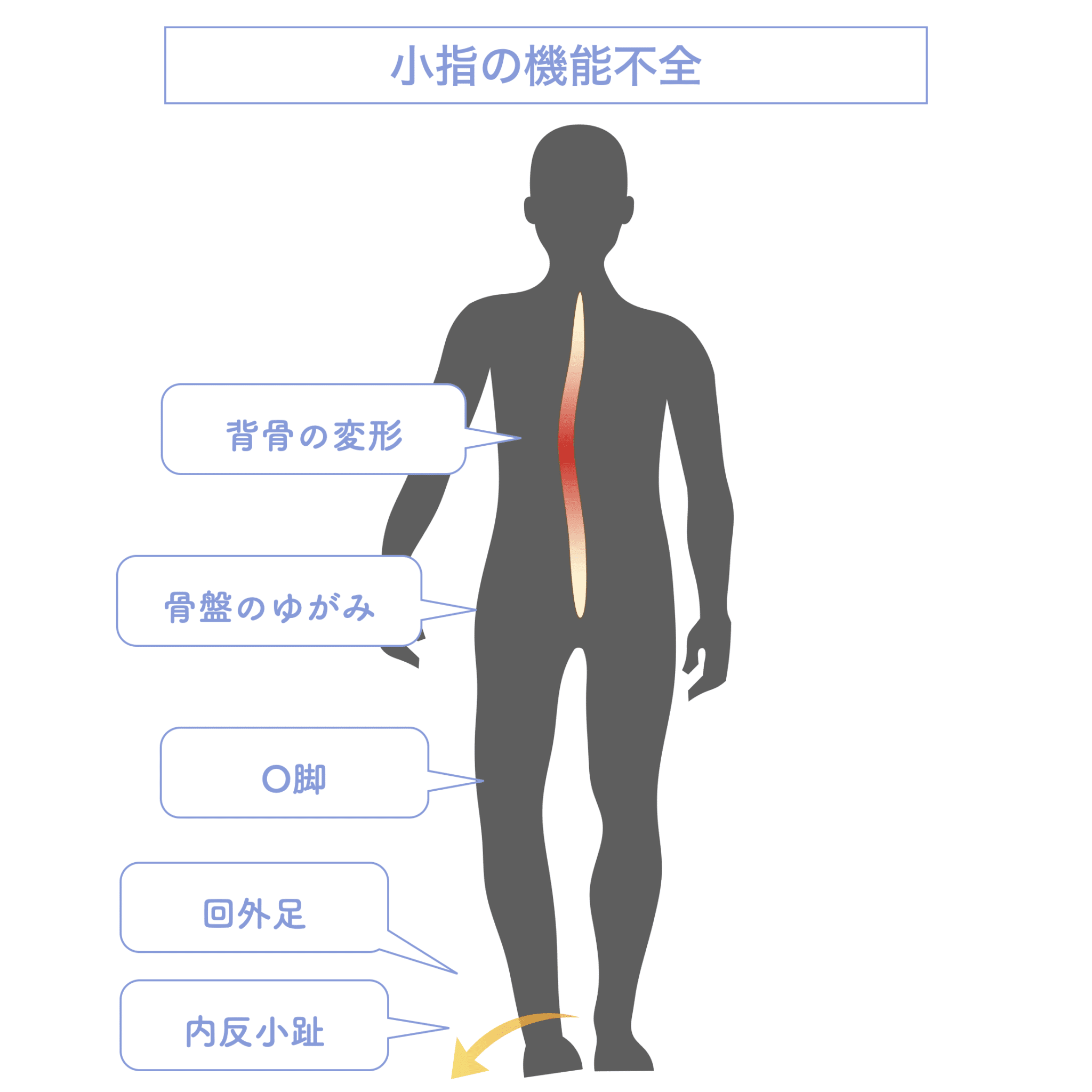

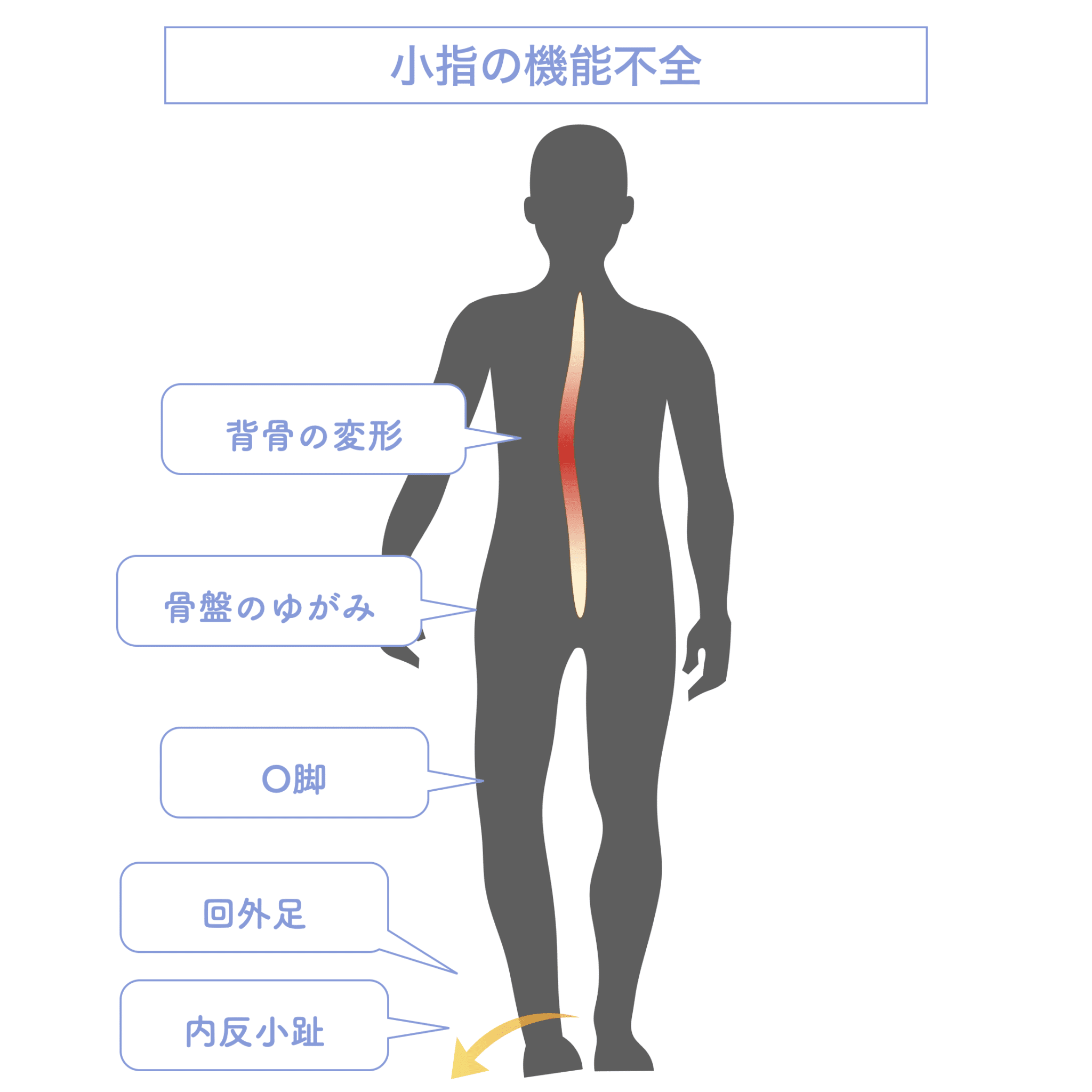

| 内反小趾 | 小指が内側に倒れる | 外側重心(O脚傾向) |

| 親指の浮き指 | 親指が地面につかない | 内側重心(X脚傾向) |

| 小指の浮き指 | 小指が地面につかない | 外側重心(O脚化) |

| 寝指 | 小指や薬指の爪が横を向いている | 外側重心(O脚化) |

これらの足指の変形は、地面をつかむ力を失わせ、無意識のうちに重心を片側に偏らせます。

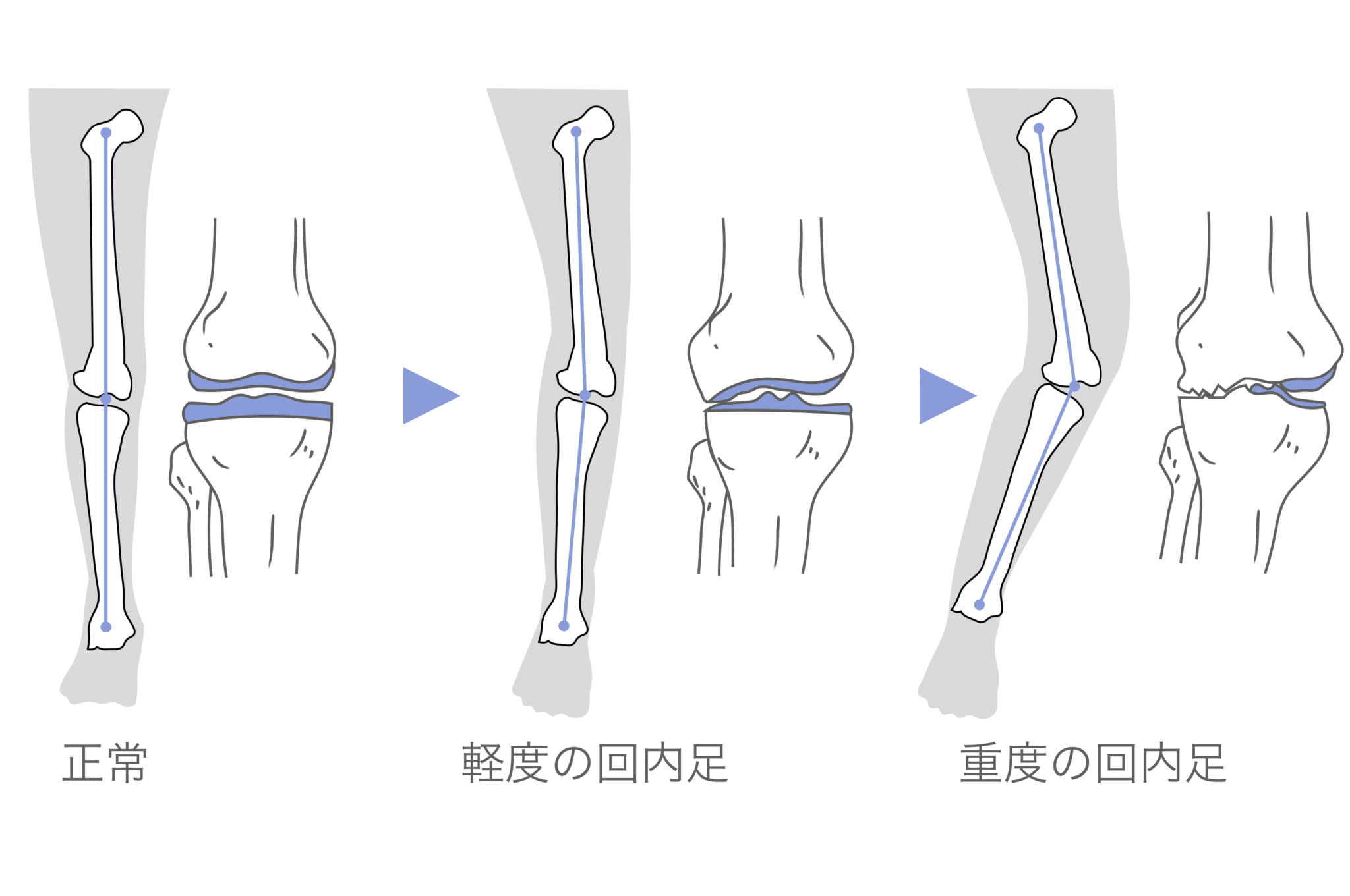

たとえば小指の変形があると、外側に体重が逃げ、回外足となりO脚気味になっていきます。

親指側の変形では内側に体重が寄り、回内足となりX脚傾向が強くなります。

O脚・X脚と脚長差、骨盤のゆがみの関係

O脚・X脚は“形”ではなく“機能”の問題

O脚やX脚と聞くと、見た目の脚の形にばかり目が行きがちですが、実際には重心バランスの崩れによって起こる“機能的な問題”として捉えるべきです。

足指の変形によって地面の接地が不安定になると、歩行時の重心が左右どちらかに偏ります。

外反母趾や親指の浮き指があると、親指側の踏ん張りが効かず、重心が内側に流れやすくなります。その結果、膝が内側へ誘導されやすくなり(股関節内旋)、X脚傾向が進行します。

内反小趾や寝指、小指の浮き指があると、外側重心となり、膝が外側に開きやすくなり(股関節外旋)、O脚傾向が進行します。

このように、O脚やX脚は見た目の問題ではなく、足指の機能不全によって歩行時のバランスが崩れた結果として“形成されていく現象”なのです。

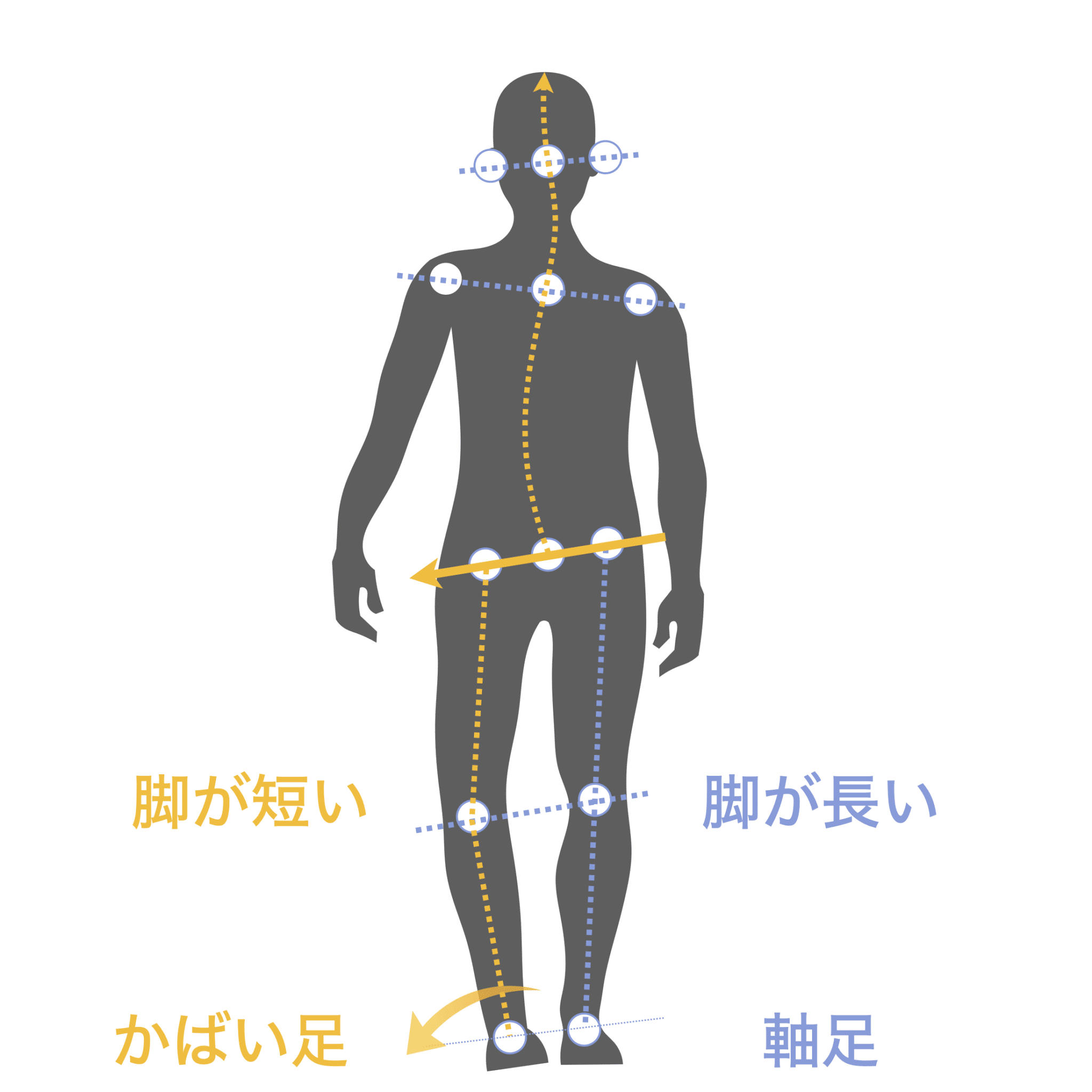

こうした左右非対称の脚の使い方を長期間繰り返すと、筋力や関節角度に偏りが生じ、脚長差が生まれ、骨盤の傾斜へと連鎖していきます。

脚長差が骨盤を傾かせ、背骨を曲げる

脚長差が生じると、当然骨盤の高さが左右でズレます。たとえば左脚が短くなれば、左の骨盤が下がり、背骨はそれを補うように右側に曲がっていきます。この骨盤の傾斜が、背骨の側弯を誘発・固定化するのです。

かばい足と軸足の“ねじれ”がS字をつくる

かばい足が側弯症を固定する理由

人間には軸足とかばい足があります。多くの人は、利き足を軸にして無意識にもう片方の足をかばって生活しています。

- 小指の変形がある場合 → かばい足がO脚になりやすく、短くなる

- 親指の変形がある場合 → かばい足がX脚になりやすく、同様に脚長差が生じる

この「左右差」こそが、背骨をS字に引っ張る“物理的なトリガー”となるのです。

足指→重心→骨盤→背骨の因果連鎖

なぜ足元から治す必要があるのか

多くの側弯症の治療が背骨から始まる一方で、足指からの“連鎖の起点”を見逃しているケースが大半です。

- 足指が地面をつかめない → 重心が不安定に → O脚・X脚が進行 → 脚長差が生まれる → 骨盤が傾く → 背骨が湾曲する(=側弯)

この一連の流れを逆再生する形で、“足指から戻す”ことが、もっとも根本的なアプローチになるのです。

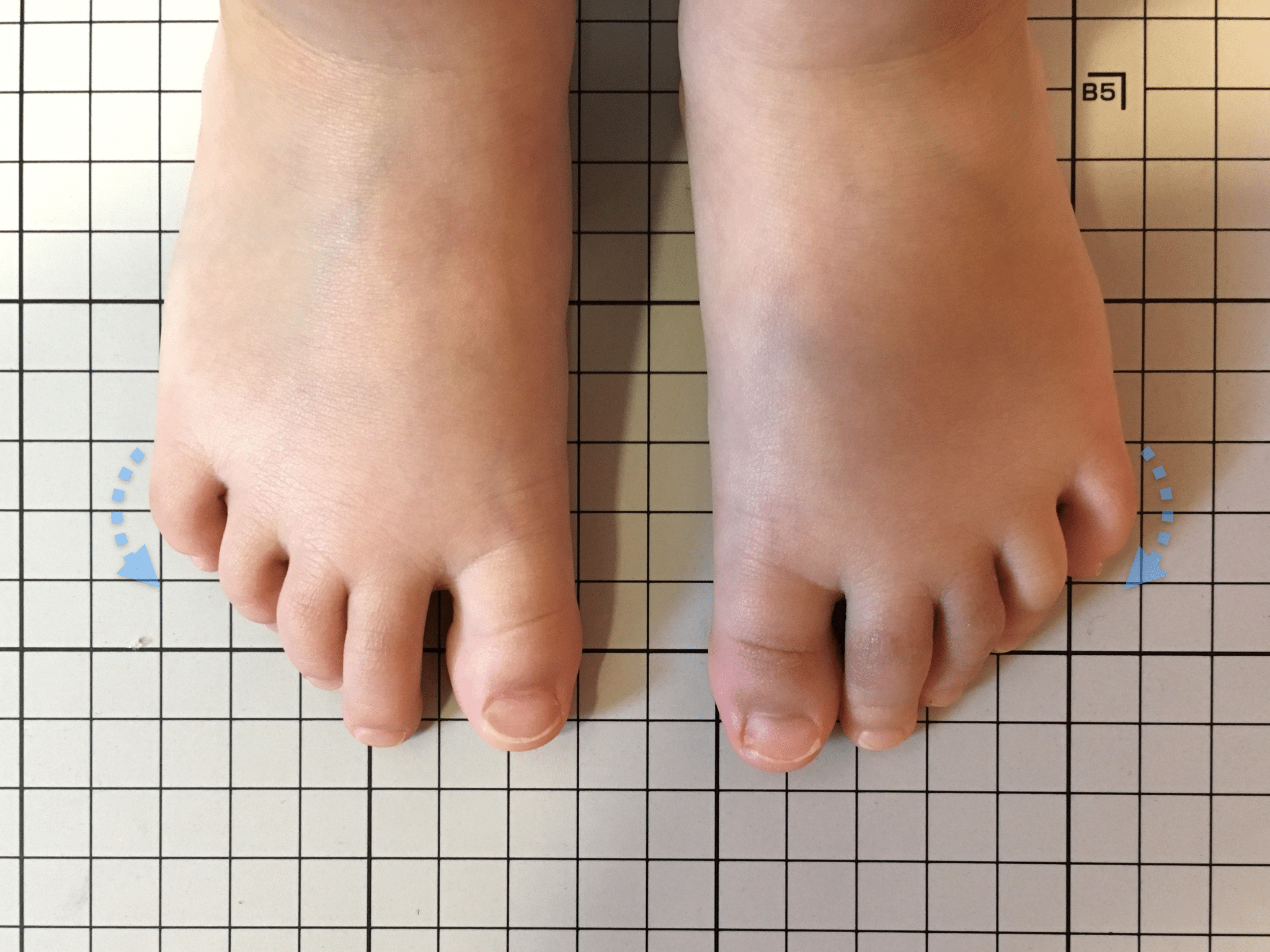

足指セルフチェック——変形の早期発見がカギ

以下のチェックに1つでも当てはまる方は、足指からの重心崩れが始まっている可能性があります。

- 小指や親指が他の指に重なっている

- 小指の爪が真上を向いていない(=寝指)

- 指の腹が地面につかない感覚がある(=浮き指)

- 指が握り込んだまま固まっている(=屈み指)

- 靴下を脱ぐと足が滑っているような感覚がある

実際のケース:小学校4年生・拓海くん(仮名)——寝指・浮き指に気づいたことで姿勢への意識が変わった話

小学校4年生の拓海くん(仮名・10歳)は、ゲームやタブレットに集中すると、

自然と猫背になってしまうことが多かったそうです。

学校でも「姿勢を伸ばそうね」と声をかけられる機会が続き、

ご家庭でも“なんとなく背中が丸い気がする”と感じていたといいます。

心配したお母さんが整形外科を受診したところ、

軽度の側弯症(機能性)との説明があり、経過観察となりました。

その後、身体全体の姿勢だけでなく足元も確認してみたところ、

- 小指が横を向く 寝指

- 地面に接地しにくい 浮き指

- 立位で外側へ重心が流れやすい傾向

といった特徴が見られました。

「足指って普段あまり意識しないけれど、こうなっていたんだ」と、

お母さん自身も初めて気づいた部分だったそうです。

そこで、家では足指を広げたり、地面を感じる練習をしたり、

学校へ行く前に簡単なセルフケアを親子で続けてみることにしました。

すると数週間後には、

- 歩くときにフラつきにくくなった気がする

- 足指で踏ん張る感覚がわかるようになった

- 先生から「姿勢が前より整って見えるね」と言われた

といった“小さな変化”に気づくようになったと話してくれました。

さらに、定期受診では医師から

「引き続き経過をみていきましょう」と説明があり、

お母さんも安心した様子だったのが印象的でした。

拓海くんは今、こう話してくれます。

「前より歩きやすい気がする。体育のときがちょっと楽になった。」

足指や姿勢を意識する習慣が、親子の会話にもつながったそうです。

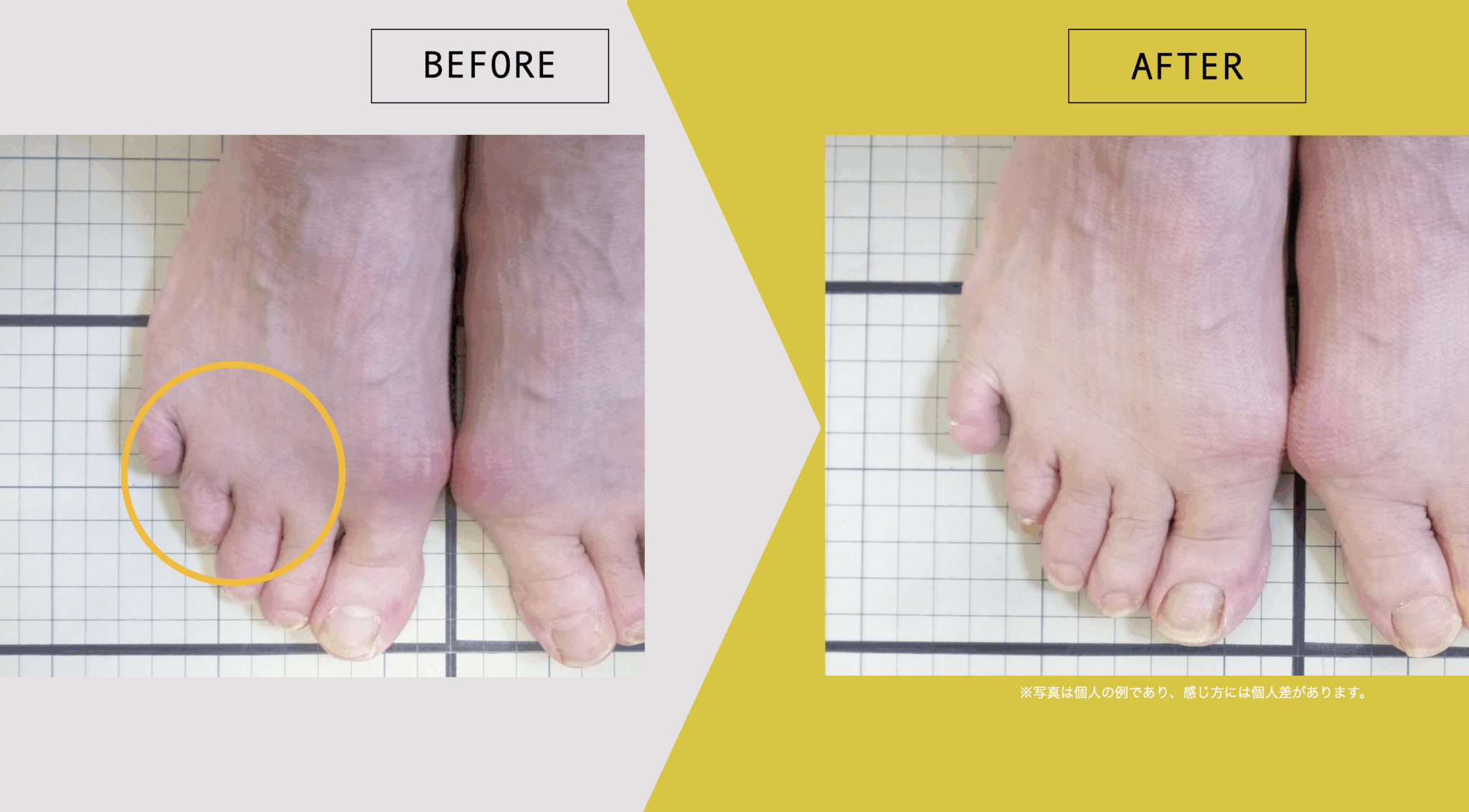

実際のケース:60代女性・和子さん(仮名)——右足の内反小趾と寝指に気づいた変化

和子さん(仮名・63歳)は、ここ数年「体が右に傾いて見える気がする」と感じていました。

家族からも「右肩だけ下がっているように見えるね」と指摘されることがあったそうです。

整形外科では特別な異常は指摘されず、「加齢に伴う姿勢変化かもしれません」と説明を受けましたが、

ご本人は「このまま進むのでは…」と、不安が残っていたと話します。

立位姿勢や足元を改めて確認した際、右足に特徴的な所見が見られました。

・小指が内側へ入り込む 内反小趾

・爪が横を向き、接地しにくい 寝指

・歩行時に指が曲がり込む 屈み指傾向

さらに、右足だけ重心が外側へ流れやすく、靴の内側が擦れにくい状態もあったそうです。

その後、足指の配置を意識した歩き方や、日常のセルフケアを“できる範囲で”続けてみたところ、

・靴の中で足がズレにくくなった気がする

・右小指が地面に触れる感覚が出てきた

・歩いた後の疲れ方が以前と違う

・周囲から「姿勢が整って見える」と言われた

といった“日常レベルの変化”に気づくようになったといいます。

和子さんは、今こう話してくれました。

「背骨の問題だと思っていたけれど、右足の小指(内反小趾と寝指)にも理由があったなんて、すごく意外でした。」

この言葉がとても印象的でした。

よくある質問(FAQ)

Q. 側弯症は手術しか選択肢がないのでしょうか?

A. 重度の場合は医療機関で手術が検討されることがあります。一方で、機能性側弯症では、姿勢・生活環境・身体の使い方を見直すことで、日常動作が行いやすくなるケースも報告されています。まずは専門医の評価が大切です。

Q. 子どもの側弯と足指は関係しますか?

A. 個人差がありますが、成長期は柔軟性が高く、足指の使い方や立ち方・歩き方が姿勢に影響する可能性があります。気になる場合は整形外科で経過観察を受けつつ、生活習慣も確認すると良いでしょう。

Q. 足指の変形は遺伝が原因ですか?

A. 遺伝的要因が関与する場合もありますが、靴の選び方、歩行習慣、床環境、靴下の素材など、生活要因が影響するケースも多いとされています。

まとめ——姿勢を見るなら“足元”も含めて

側弯症の原因は1つではなく、成長・筋力・姿勢・環境など複数が関係します。

その中で、足指の変形(外反母趾・内反小趾・浮き指・寝指・屈み指)がある場合、

重心や骨盤の位置に影響し、姿勢に変化が生じることもあります。

「背骨だけを整えても戻ってしまう」

そんなときは、足元の状態に注目することで、気づきが得られることがあります。

まずは足指を観察すること。

それが、姿勢を理解する第一歩になるかもしれません。