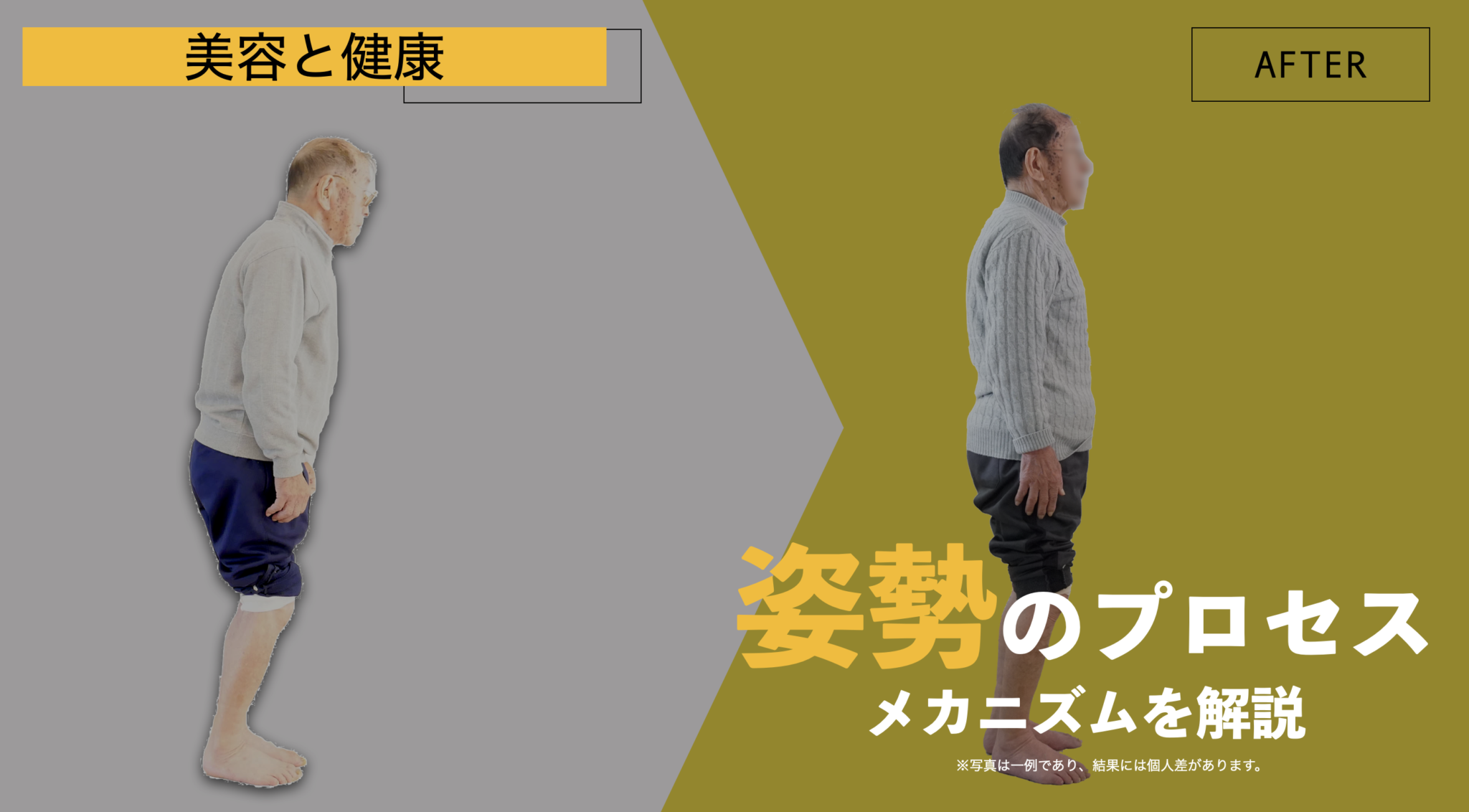

【医療監修】体は“正しい順番”でしか変わらない?|足指から全身を再教育する「湯浅式4本柱」のメカニズム

はじめに|なぜ多くの人は「正しくケアしているのに変わらない」のか

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

これまで10万人以上の足と姿勢を見てきた中で、多くの方が同じ悩みを抱えています。

- ストレッチしても姿勢が元に戻る

- 良い靴を買っても歩き方が変わらない

- 筋トレしても体幹が安定しない

これらは“方法が間違っている”のではなく、

ケアの順番が正しくない ことが根本にあります。

人間の身体は、

感覚 → 張力(トーン) → 構造 → 動作(運動学習)

という順序でしか再教育されません。

私はこの順序を、Hand-Standing理論として整理しています。

手で逆立ちをすると、指先が滑れば身体を支えられず、

力や意識以前に「構造として成立しない」状態になります。

人の姿勢や動作も同じで、

最下層の支持点(足指・足底)が機能していなければ、

どれだけ上でトレーニングやケアを行っても安定しません。

この考え方が、湯浅式「足指再教育の4本柱」の前提にあります。

湯浅式「足指再教育の4本柱」は、この生理学的プロセスに基づいた体系です。

【第1ステップ】ひろのば体操

—— 感覚と機能を“再び使える状態”へ起動する

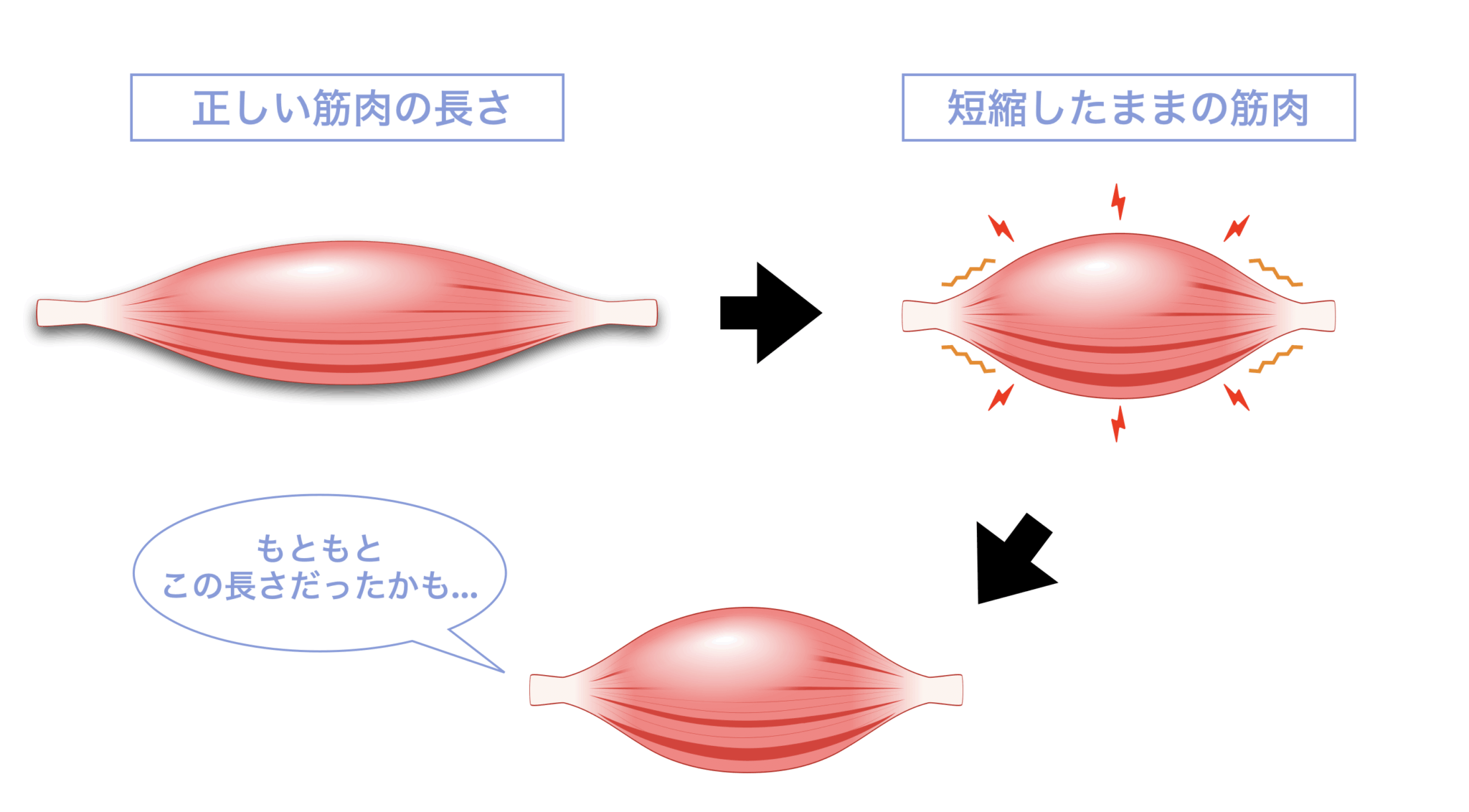

現代人の足は

などによって、筋・腱・筋膜・神経の滑走が十分に働きにくい環境になることがあります。

滑走障害が起きると、

- 足指の反応がにぶく感じられる

- 本来の動きが出にくい

- 脳に送られる情報が不鮮明になる

といった状態につながることがあります。

ひろのば体操は“神経回路の再起動を意識した準備”という位置づけです。

【第2ステップ】YOSHIRO SOCKS(Neural Matrix™)

—— 張力と形を“意識しやすい”環境をつくる生活用品

ひろのば体操で感覚が整ったあとは、

張力と足指の配置を意識しやすい環境づくりが大切です。

Neural Matrix™(ニューラル・マトリクス)は、日常生活において

- 足指の広がりを意識しやすい

- 滑走が過度に起きにくい

- 固有感覚の入力が安定しやすい

- 張力の偏りを避ける工夫がされた構造

を目指した生活用品です(医療機器ではありません)。

◎ 数値に基づく設計

- 摩擦係数:2.3N → 靴内での滑走を抑えるための設計要素

- 圧力:7.5〜8.5 gf/cm² → 足指まわりの張力過多を避ける工夫

- 伸張率:1.78倍 → 扇形の足指配置を意識しやすい構造

◎ 役割分担

- ひろのば体操:刺激入力を整える準備

- Neural Matrix™:張力と形を意識しやすい環境づくり

【第3ステップ】靴

—— 外的環境の安定化。「選ぶより“履き方”が重要」

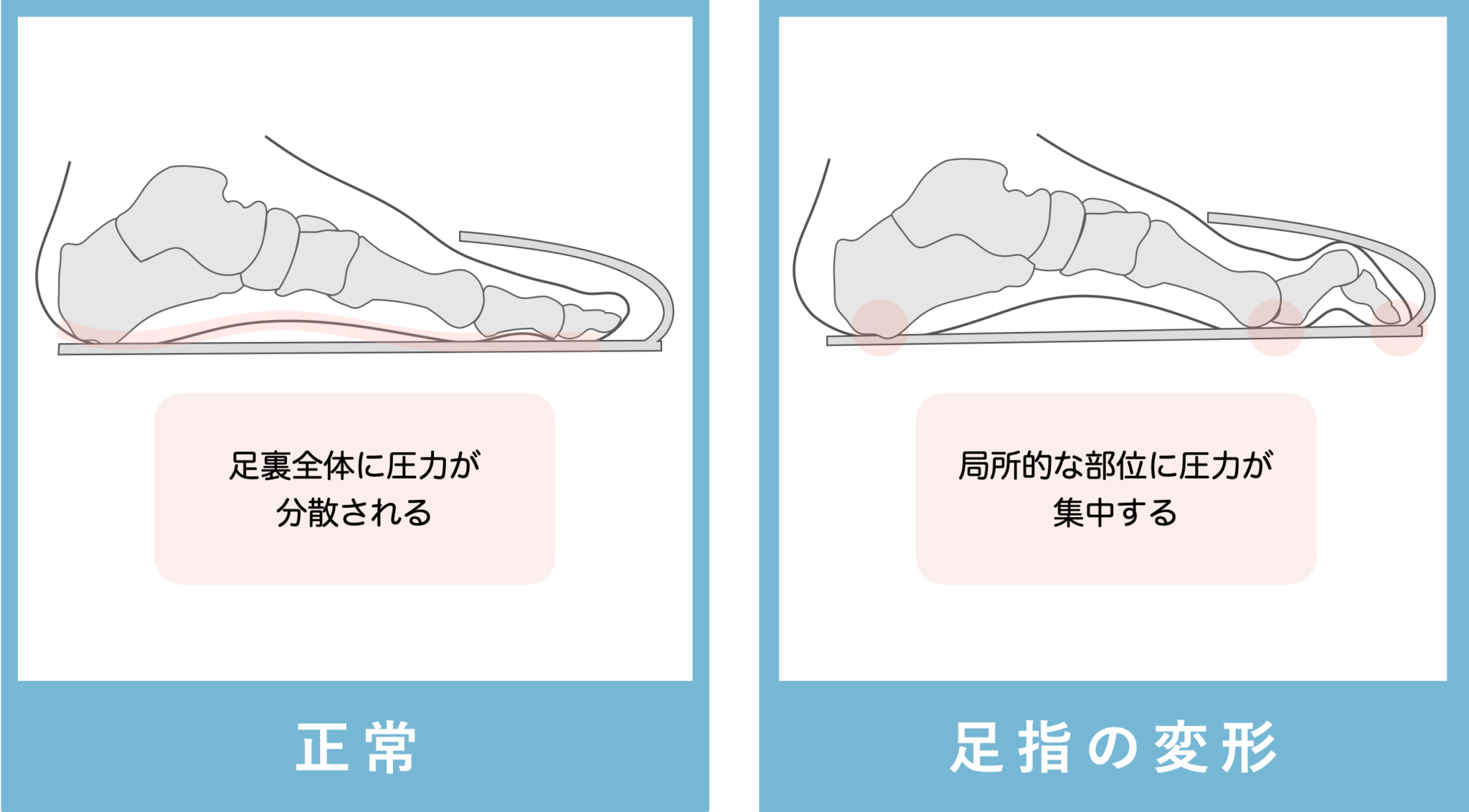

靴は、足と地面の間に位置する“外的フレーム”です。

最重要ポイント

靴選びより「履き方が重要」

靴内で足が前滑りすると、

- 足指が屈曲方向へ引かれやすい

- 足底の張力バランスが崩れやすい

といった状態につながります。

◎ 靴の条件

- 踵カウンターがしっかり

- 甲を紐で固定できる

- ソールがねじれにくい

- つま先に適度な余裕

本質は 踵を奥まで入れ、紐で固定すること です。

【第4ステップ】歩行

—— 無意識レベルで“自然な動き方を意識しやすい”段階

歩行は、身体の使い方を見直すうえで重要なステージです。

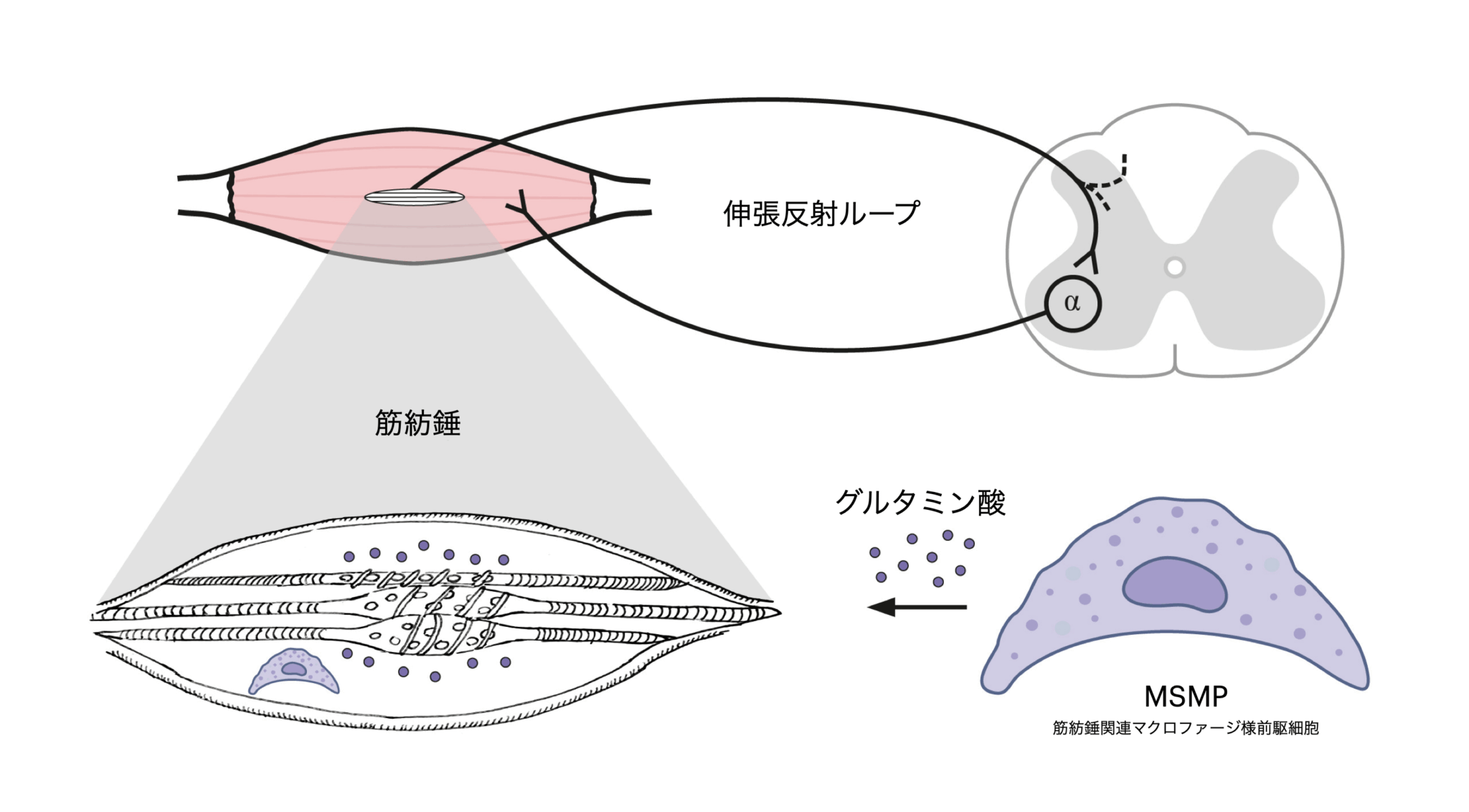

- 固有感覚

- 伸張反射

- 前庭

- 視覚

- 小脳統合

などが組み合わさり、

自然な動き方を意識しやすくなる一連の過程 と考えられます。

ひろのば体操 → Neural Matrix™ → 靴 → 歩行 の順番をそろえることで、

- 足底入力を意識しやすい

- 重心線の確認がしやすい

- 姿勢反射の理解が深まりやすい

といった“身体の学び直しに関わる要素”がそろいやすくなります。

まとめ|身体は「感覚 → 張力 → 構造 → 動作」の順番で見直すことが大切

湯浅式4本柱は、身体の使い方を再学習する際の順序を示したものです。

- 感覚の準備(ひろのば体操)

- 張力と形の環境づくり(YOSHIRO SOCKS / Neural Matrix™)

- 外的環境の整備(靴)

- 動作の再学習(歩行)

※これらは神経生理学・運動学・姿勢科学に基づいた考え方であり、治療や効果を示すものではありません。