【医療監修】あなたの靴選び、間違っていませんか?——足指から読み解く“本当に合う靴”の基準

靴選びは“足指の自由”から始まる

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

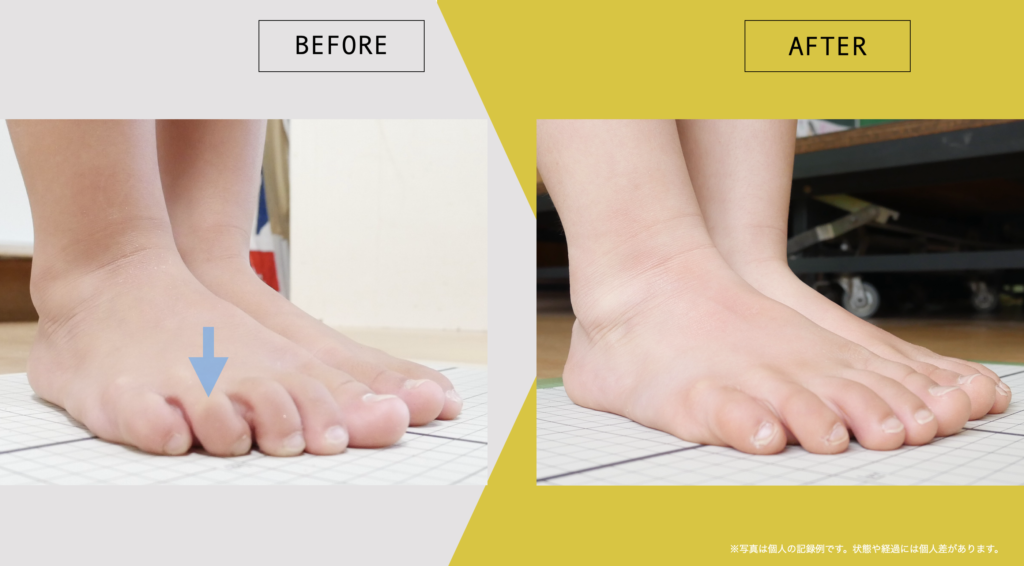

靴を選ぶという行為は、ただのファッションや履き心地の問題ではありません。現代人の多くが経験する「浮き指」「外反母趾」「膝痛」「O脚・X脚」といった不調は、すべて足指の機能不全に起因しているケースが少なくありません。

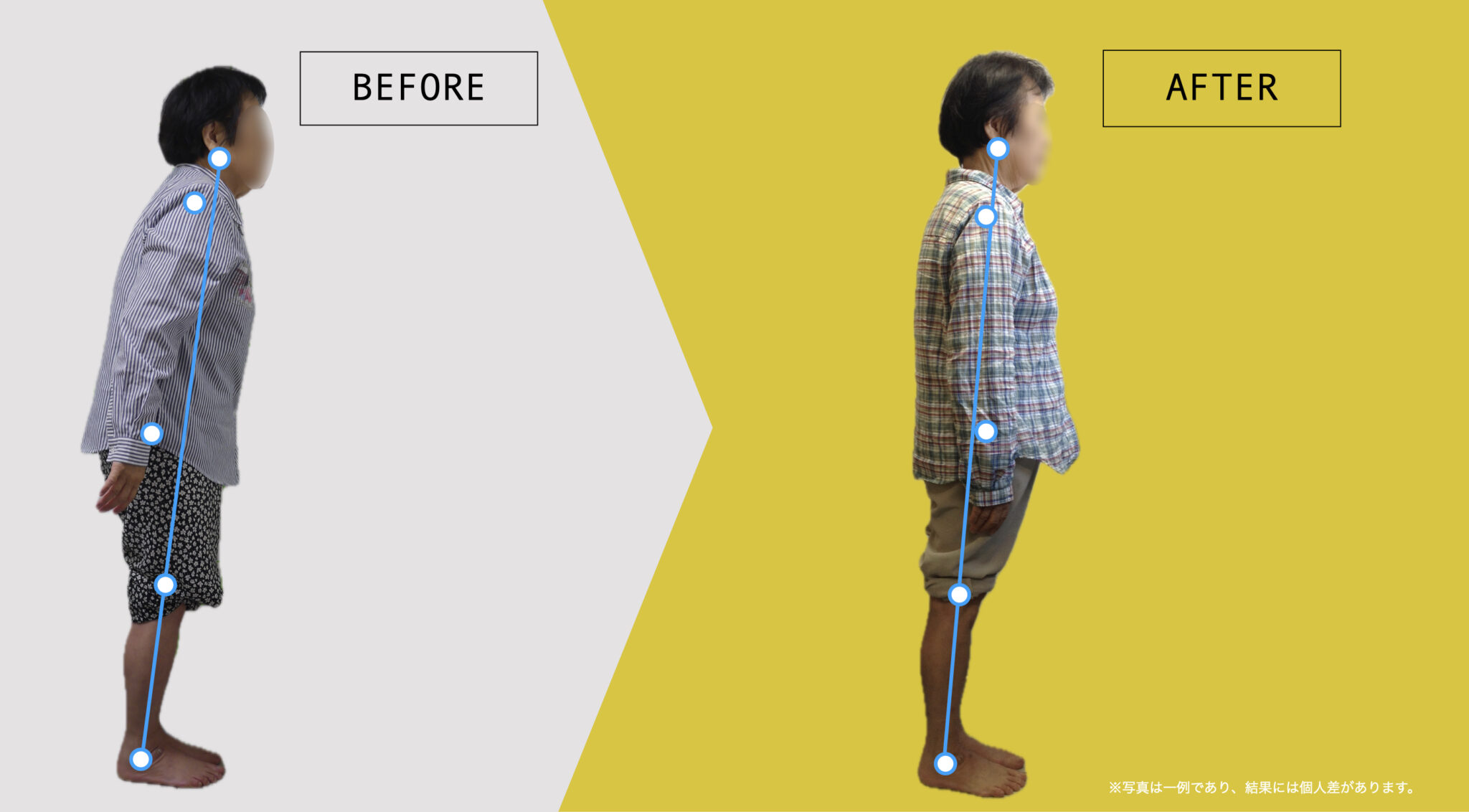

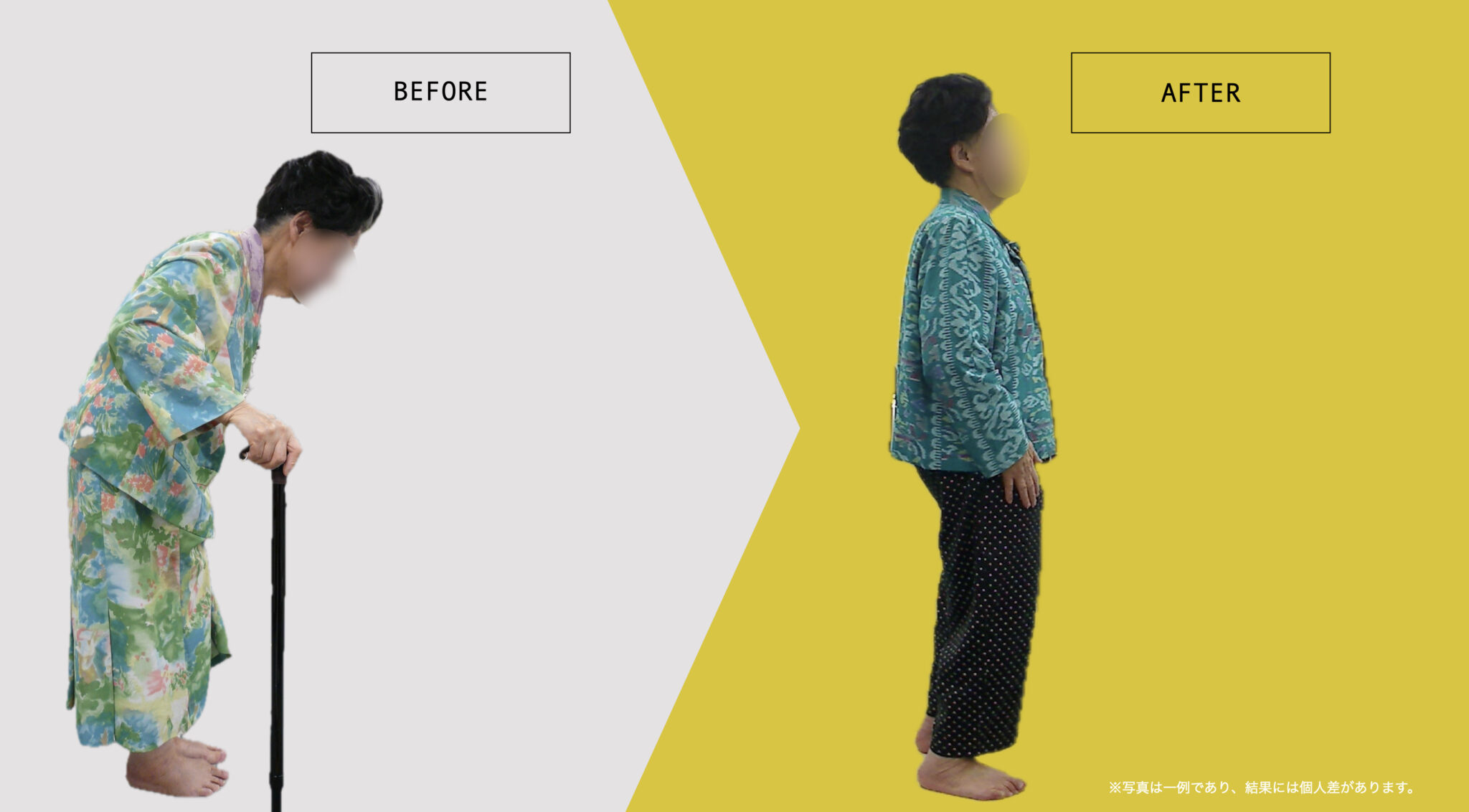

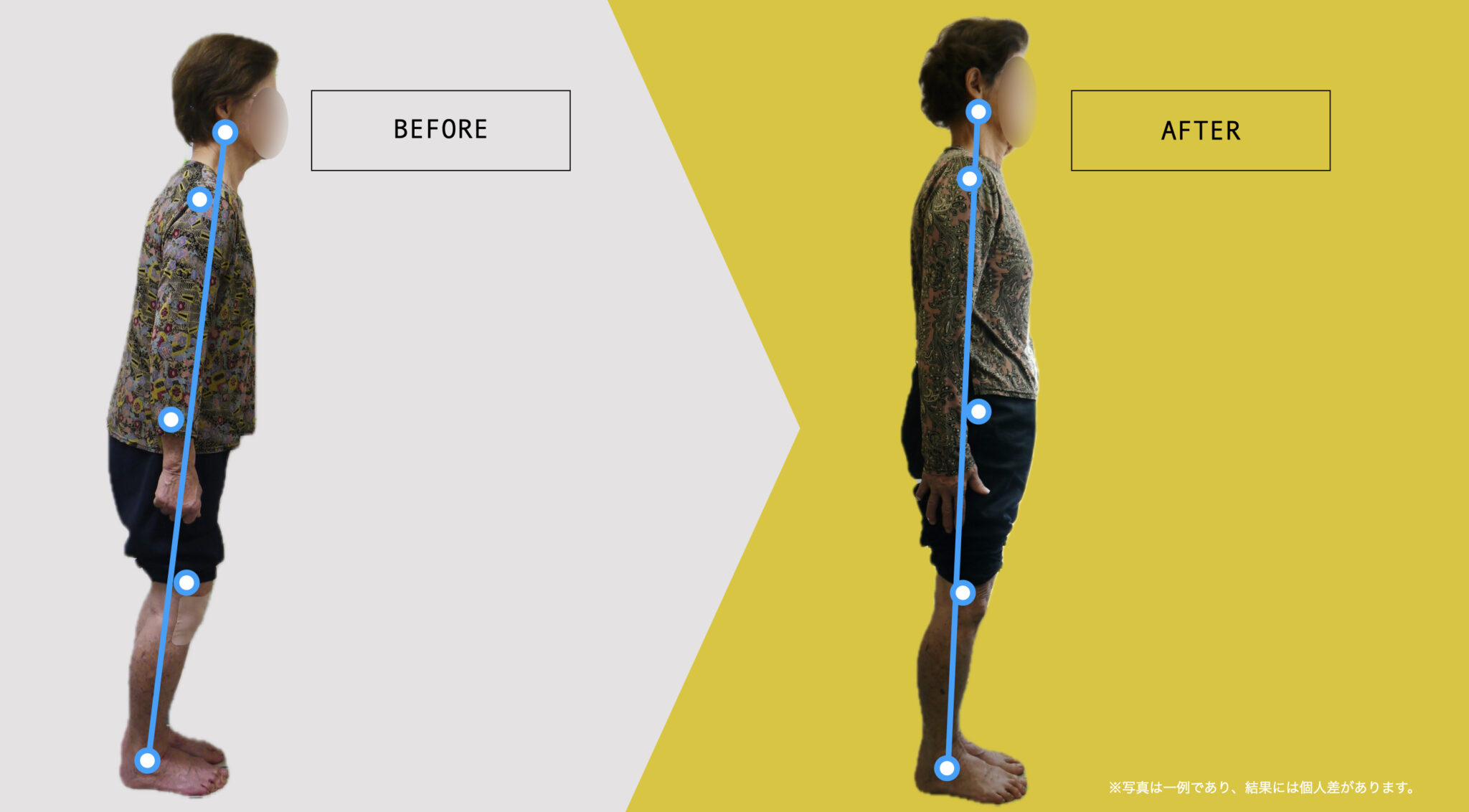

足指がしっかりと開き、伸びて、地面を捉えられていれば、足全体のアライメントが整い、それが脚部→骨盤→脊柱→頭部へと波及する“足指からの運動連鎖”が正常に機能します。正しい靴選びは、そのスタート地点に立つための第一歩です。

私はこの「末端(足指)が安定すると、全身が自動的に整っていく」

という構造原理を、

Hand-Standing理論と呼んでいます。

身体は体幹からではなく、地面に接する末端から安定するという考え方です。

1. ひも靴で足の滑りを防ぎ、指を守る

2. 平ひもで甲を安定させ神経入力を最適化

3. かかとの芯が足の車軸を安定させる

4. シャンク入りで足のブレを防ぐ

5. 広めのトウボックスで指の機能を守る

6. アーチは自力で支える。フラットインソールが基本

7. ヒール差1〜2cmが姿勢を整えるカギ

8. トゥスプリングは15°以下。指が使える設計に

ここで一つ、大切な前提を共有しておきます。

靴選びのチェックポイントは、

「なぜそれが必要なのか」という構造的な理由を理解していなければ、

単なる条件暗記になってしまいます。

足の変形は、

サイズや幅の問題ではなく、

靴の構造によって“足の使われ方”が変えられることで進行します。

なぜ先が細い靴が足指を壊すのか。

なぜ幅広でも安心できないのか。

なぜ外反母趾・浮き指・屈み指・寝指が連鎖するのか。

その根本的な仕組みについては、

以下の記事で構造から詳しく解説しています。

▶︎ 足を変形させない靴選び|幅より大切な5つの構造条件

この内容を踏まえたうえで、

次から紹介するチェックポイントを見ると、

「なぜここを見る必要があるのか」が立体的に理解できるはずです。

1. ひも靴が最適な理由

足指が変形する大きな原因の一つが「足が靴の中で滑ること」にあります。足が前滑りを起こすと、それを止めようと足指が屈曲して踏ん張る動作が長時間続き、これが「かがみ指」「寝指」「内反小趾」などの足趾変形や足指機能低下を招きます。ひも靴は、足と靴を一体化させて踵を確実に固定することで、この“靴内滑り”を防ぎます。そして、踵が安定することで膝・骨盤・脊柱へのねじれや歪みの連鎖も抑制でき、足指から体幹へと繋がるアライメントの基盤が整います。

足指が自由に動けるためには、靴の中で足がブレないことが絶対条件です。ひも靴は甲・踵をしっかり固定できる構造で、足のズレを防ぎ、足指の無駄な緊張や屈み指を抑制します。

たとえば、ローファーやスリッポンでは踵が浮き、歩行中に前滑りを起こしやすく、足指で常に踏ん張る状態になります。これが長期的に見れば、変形や機能不全を招く原因になるのです。

2009年、英国レディング大学(University of Reading)の Hagen M らが、異なる靴ひも締めパターン(アイレット数・締め具合)を用いた走行実験を行いました。結果、アイレット数を増やしきつめに締めた条件では、足底前部のピーク圧・靴内滑り量ともに有意に低く、足–靴間の連動性が高まることで下肢負荷が軽減されたと報告されています。

Hagen M, et al. (2009). Effects of Different Shoe‑Lacing Patterns on the Biomechanics of Running Shoes. J Sports Sci., 27(2), 129‑135.【DOI: 10.1080/02640410802482425】

2024年、イタリア・ボローニャ大学(University of Bologna)の Tedeschi R らによるレビューでは、ひも締め具合およびアイレット数最適化が、足背部・中足骨下のピーク圧を低減し、過回内(オーバープロネーション)傾向の予防につながる可能性」が指摘されました。

Tedeschi R, et al. (2024). Harnessing Foot Mechanics: The Role of Lacing Techniques in Enhancing Comfort and Reducing Injury Risk. Appl Sci., 14(22), 10190.【DOI:10.3390/app142210190CC BY 4.0】

2. 靴ひもは「平ひも」を選ぶ

靴ひもには大きく分けて「丸ひも」と「平ひも」がありますが、足指と足部全体の安定性を考慮するなら、断然「平ひも」がおすすめです。平ひもは面での接触面積が広く、局所的な圧迫がなく、均一に締めることが可能です。

これは足指への神経入力にも影響します。特に神経終末が集中する足背部に対して柔らかく安定した締め付けが行えることが、足指の屈筋群の緊張抑制につながると考えられます。

イギリスの理科教員 David Muir 氏は、科学雑誌『New Scientist』の寄稿において、「平紐は表面積が広くなるため摩擦が増え、結び目がほどけにくくなる。さらに、幅方向にねじれる柔軟性があり、他のひもに絡みつくことで摩擦が増す」と述べています。

YOSHIRO

YOSHIROただし、現時点では平紐と丸紐の性能を直接比較した明確な研究データは限られていますね。

3. 踵がしっかりしている靴を選ぶ

踵が柔らかく潰れるような靴は、足の軸を安定させられず、足指が支えとして機能しにくくなります。踵部が不安定になると、脛骨・膝・股関節へと負荷が連鎖し、関節痛やO脚・X脚を誘発します。

ヒールカウンター(踵の芯材)は、足の重心を正中に保つための“車軸”のような役割を担っており、その剛性は極めて重要です。

Goldbergら(1983年)らの研究によると、ランニングシューズにヒールカウンター補強を施すことで後足部(rearfoot)の安定性が向上することを報告しています。ヒール部の強化により、着地時のかかとのブレや過回内などを抑制する効果が期待されます。

Goldberg DA, Whitesel DL. Heel counter stabilization of the running shoe. J Orthop Sports Phys Ther. 1983;5(3):143-145.【DOI: 10.2519/jospt.1983.5.2.82】

香港理工大学のLamら(2020年)の研究は、ヒールカウンターの硬さが足関節の横方向の動きを抑制し、着地時の安定性を高めることを報告しています。一方で、硬すぎるヒール構造は膝関節への動的負荷を高める可能性もあり、かかと部分の剛性と、膝への負荷バランスを取った設計が必要とされています。

Lam W-K, Chan C-W-C, Leung A-K-L, et al.Effects of collar height and heel counter stiffness on cushioning and joint stability during landing.【DOI: 10.1080/02640414.2020.1785728】

YOSHIRO

YOSHIROこの論文は、「ヒールカウンターの硬さ(剛性)が、足関節の安定性にどう影響するか」を定量的・実験的に検証した数少ない査読論文です。

4. ねじれない靴底(シャンク入り)が理想

靴の底がグニャグニャとねじれやすいと、足の指で地面をしっかりつかむことがむずかしくなります。

靴がねじれてしまうと、足首が外にぐらついたり、内側に傾いたりしやすくなり、足の指もバランスをとろうとして、力が入りすぎて曲がってしまうことがあります。

このような状態が続くと、足の形がくずれてしまう原因にもなります。

シャンクとは、靴底の中足部(足の土踏まず付近)に入る補強材で、ねじれ剛性(靴底が左右に捻じれるのを防ぐ力)を高める役割があります。

英国ラフバラ大学のLeeら(2024年)は、スパイクのアウトソールを対象に「ねじれ剛性 (torsional stiffness)」を高める設計により、ねじれや曲げに対する他の剛性特性にも影響が出ることを報告しており、“ねじれにくい靴底設計”が機能的に重要な設計要素であることを示しています。

Lee J.R., Harland A., Roberts J., Price D., Jadoul G. The interdependence of functional properties of a football boot outsole during the shape optimisation process. Sports Eng. 2024;27:29. 【DOI:10.1007/s12283-024-00464-6】

YOSHIRO

YOSHIRO靴底がねじれやすい構造になっていると、歩行時や立位時に中足部や足関節が不安定になり、足の変形や膝・腰への負荷が増加する恐れがあることを示唆していますね。

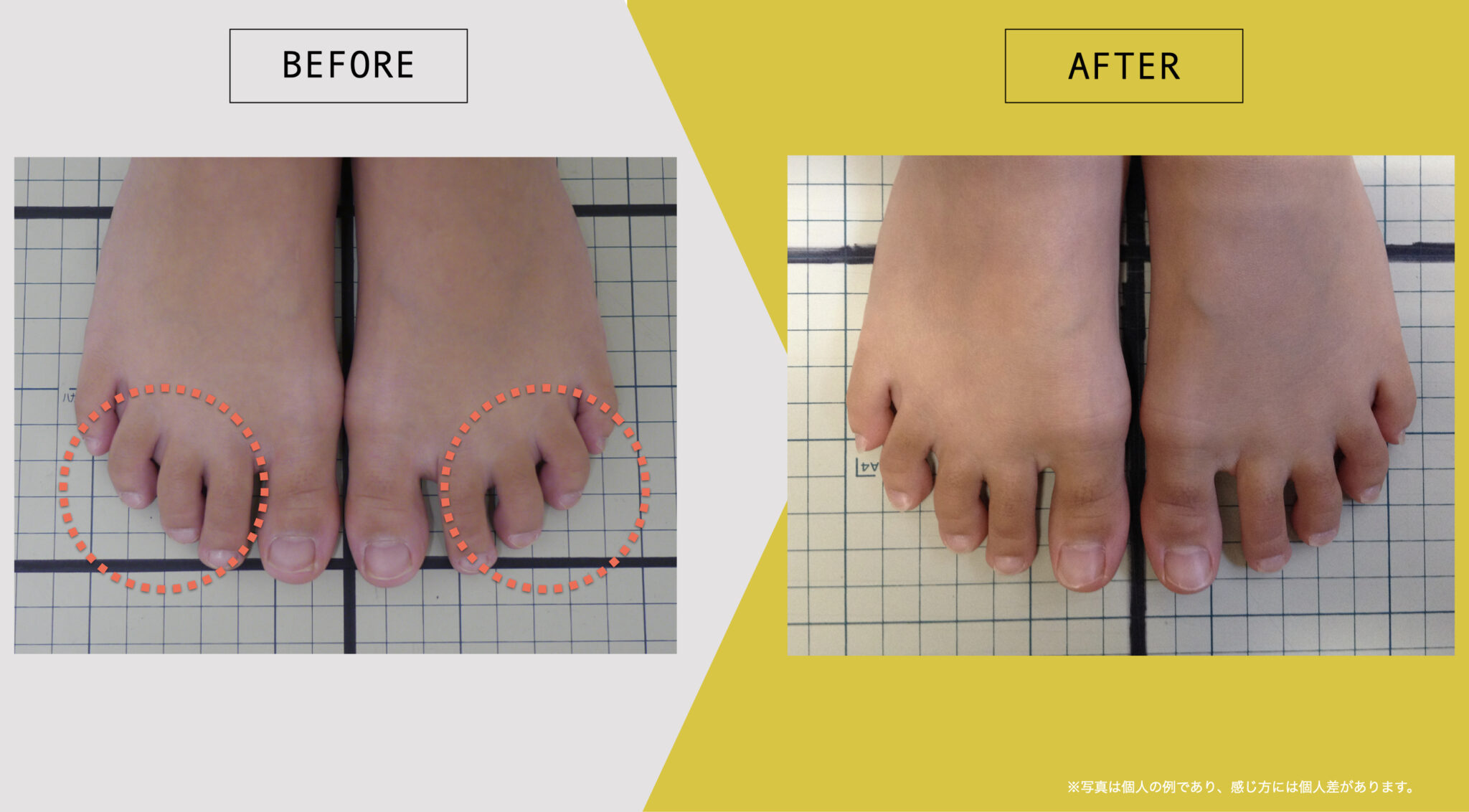

5. 足指が自由に動けるトウボックス

トウボックス(靴のつま先部)が狭いと、足指をひらく動きが制限され、足指の神経入力や足底圧の分散機能が著しく損なわれます。とくに親指・小指の自由度が制限されると、内外側への重心移動が妨げられ、膝関節への負担が増大します。

イギリスのスタッフォードシャー大学のら(2013年)の研究チームによると、トウボックスの形状・容量が異なる靴を用いた歩行実験で、足底圧および指間圧に有意な影響があることを報告しています。

Branthwaite H., Chockalingam N., Greenhalgh A. The effect of shoe toe box shape and volume on forefoot interdigital and plantar pressures in healthy females. J Foot Ankle Res. 2013;6:28. 【PMCID: PMC3737013】

YOSHIRO

YOSHIRO足指には“動く自由”が必要です。締めつけではなく、広がれる空間こそが、足の健康を守ります。

6. インソールはフラットタイプを選ぶ

インソールはフラットなタイプ(アーチサポート付きではない)を選ぶべきです。なぜなら、足のアーチは本来自力で支えられるべき構造であり、外部からアーチを支えるサポート型インソールを長期的に使うと、足底の内在筋群や足指筋が使われず萎縮し、足の機能自体が低下したり、扁平足や開帳足に移行する可能性が高いのです。

Protopapasら(2020年)は、12週間カスタムオーソティックを装着した若年成人で、足底内在筋の断面積が9.6〜17 %程度減少したことを報告しています。

Protopapas K., Perry S.D. The effect of a 12‑week custom foot orthotic intervention on muscle size and muscle activity of the intrinsic foot muscle of young adults during gait termination. Clin Biomech (Bristol). 2020;78:105063. 【DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2020.105063】

YOSHIRO

YOSHIROインソールで支えるのではなく、自分の足の筋肉でアーチを保つこと。それが本来の“足の機能”です。

7. 踵が少し高い設計が望ましい(ヒール差1〜2cm)

完全なフラットソールではなく、若干踵が高く設計されている靴は、ふくらはぎ筋やハムストリングスの緊張を分散させ、骨盤の前傾・後傾バランスを安定させやすくなります。これが間接的に足指の踏み込みと地面反力の処理効率にもつながるのです。

単に踵だけの高さで見るのではなく、前足部と後足部の高低差が1〜2cmの靴を選ぶと良いと思います。

スリッパリーロック大学のLindenbergらの研究によると、スニーカーに24mmのヒールリフトを装着して前方ホップを行った場合、着地時の膝の曲がり方(屈曲角度)はわずかに増加する一方で、膝の曲がるスピード(屈曲の移動速度)は有意に遅くなることが報告されています。このことは、かかとの高さが過剰であると着地時の衝撃吸収反応が遅れ、膝への負担が増すリスクがあることを示唆しています。

Lindenberg KM, et al. (2011). The influence of heel height on sagittal plane knee and hip biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, 27(2), 114–121.【PMID: 21904697】

YOSHIRO

YOSHIRO“ペタ靴”ばかりだと、かえって脚が張ったり、姿勢が崩れたりしますよ。1〜2cmだけでも、かかとに高さがあると体はグッと楽になります。

8. トゥスプリングが足指機能を奪う理由

──「浮いているつま先」が感覚と使われ方を壊す

多くの靴には、トゥスプリングと呼ばれる構造が備わっています。

これは、靴のつま先部分が地面から持ち上がっている設計のことで、

一般的な運動靴・ウォーキングシューズ・カジュアルシューズの多くで

約15度前後の角度がつけられています。

この構造は、

・つまずきを防ぐ

・歩きやすく感じさせる

・ローリング動作を補助する

といった目的で採用されてきました。

しかし、足指の機能という視点で見ると、

この「つま先が常に浮いている状態」は、

非常に大きな代償を伴います。

ケムニッツ工科大学のSichtingらによる近年の研究(2020年)では、トゥスプリング(靴のつま先の反り上がり)が大きくなると、歩行時に足指(MTP関節)の動きが制限され、足趾屈筋の筋活動量が減少することが示されています。とくに40°のトゥスプリングでは、10°と比較してMTP関節の総可動範囲が約16%減少し、筋肉の負の仕事量は最大35.6%も低下しました。

Sichting F, et al. (2020). Effect of the upward curvature of toe springs on walking biomechanics in humans. Scientific Reports, 10(1), 13099. 【PMID: 32943665】

足指は「伸ばされて固定」される器官ではない

足指は本来、

・上から引く腱

・下から引く腱

・側方から支える筋群

これらが拮抗バランスを保ちながら機能しています。

ところが、

トゥスプリングによって足指が常に持ち上げられた状態が続くと、

・伸筋側は短縮・優位

・屈筋側は過緊張・機能不全

・内在筋(虫様筋・骨間筋)は働きにくくなる

という 腱バランスの破綻 が起こります。

これは「一時的な姿勢」ではなく、

靴を履いている時間すべてで起こる固定環境です。

問題は「曲がること」ではなく「使われなくなること」

ここで重要なのは、

トゥスプリングの問題は

足指が曲がることそのものではない

という点です。

起きている本質は、

・足指が地面に触れない

・接地感覚が曖昧になる

・指で止まる・支える経験が減る

という

感覚入力と使用頻度の喪失です。

足指は、

「踏ん張るための器官」ではなく、

地面との位置関係を脳に伝える感覚器官です。

その感覚が、

靴の構造によって常に遮断されていれば、

脳は次第に足指を「使わない前提」で姿勢制御を行うようになります。

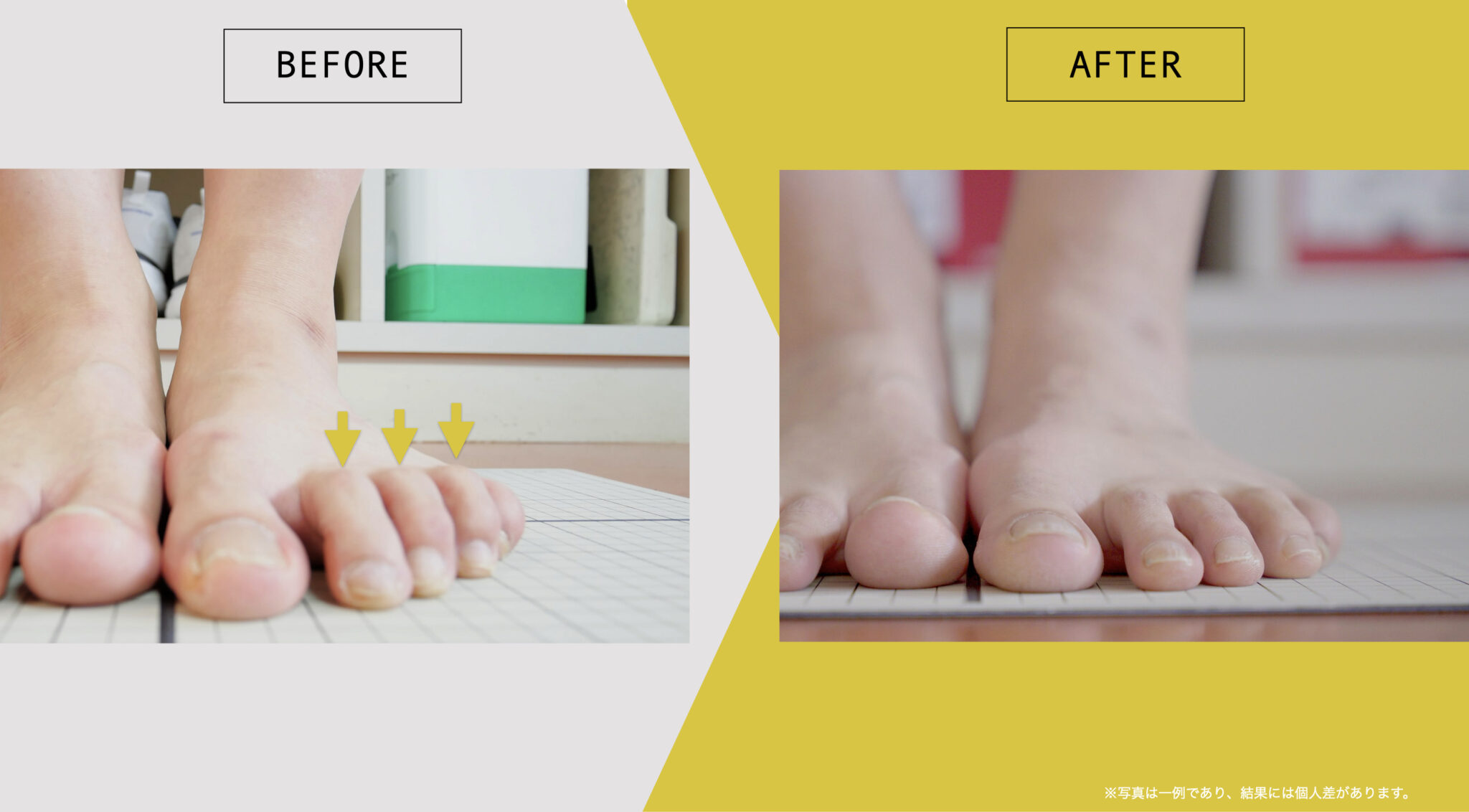

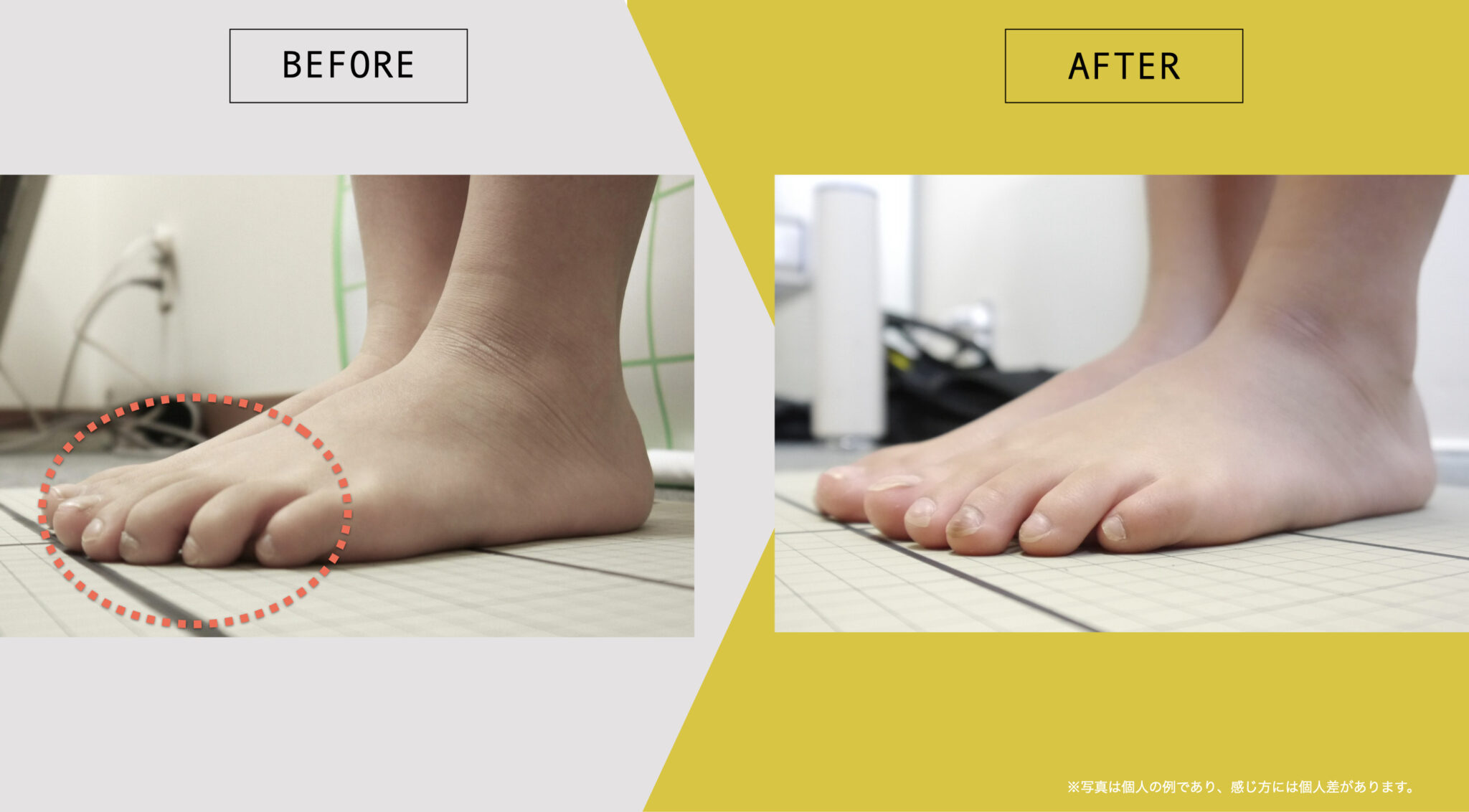

浮き指・屈み指が起きやすくなる構造的な流れ

トゥスプリングが強い靴を長期間履き続けると、

次のような連鎖が起こりやすくなります。

・足指が接地しない

・感覚入力が減る

・内在筋が使われない

・代償として屈筋群が緊張する

・指が曲がった状態で固定されやすくなる

この結果として、

・浮き指

・屈み指(ハンマートゥ)

・前足部荷重の不安定化

といった状態が、

「いつの間にか」定着していきます。

これは筋力不足の問題ではありません。

環境によって使われ方が変えられた結果です。

前足部への局所圧と神経トラブルのリスク

トゥスプリングは、

つま先を浮かせる一方で、

足指の付け根(中足骨頭部)に荷重を集中させやすい

という特徴も持っています。

特に、

・靴底が厚い

・クッションが柔らかい

・前足部が反り上がっている

こうした条件が重なると、

・前足部で止まれない

・体重が転がるように前に流れる

・局所的な圧が繰り返しかかる

という状態になりやすくなります。

これは、

・モートン神経腫

・母趾球部痛

・前足部の違和感

といったトラブルの温床になります。

「フルフラットなら安全」という単純な話ではない

ここで注意したいのは、

「トゥスプリングが悪い=完全にフラットが正解」

という単純な構図ではない、という点です。

すでに、

・踵重心が固定されている

・足指の変形が進行している

・前足部が使えない状態が長い

こうした人にとって、

いきなり完全フラット+厚底の靴は、

かえって不安定さを助長する場合もあります。

重要なのは、

・つま先が過剰に浮きすぎていないか

・足指が自然に接地できるか

・歩行中に前足部で止まれるか

という 使われ方の視点です。

靴選びで見るべきなのは「角度」ではなく「使われ方」

トゥスプリングを見るときに大切なのは、

・何度あるか

・見た目が反っているか

ではありません。

見るべきなのは、

・足指が接地しているか

・指先でブレーキがかかるか

・指が逃げずに使われているか

という 結果としての使われ方です。

靴の構造は、

足を矯正するものではありません。

足指が本来の役割を

奪われない環境かどうか

それを見極めることが、

足を変形させにくい靴選びの本質です。

関連記事(理解を深めたい方へ)

▶︎ 浮き指はなぜ起こるのか

▶︎ 屈み指はなぜ戻りにくいのか

トゥスプリングの問題は、

これらの足指機能の破綻と、

一本の線でつながっています。

YOSHIRO

YOSHIROこのような構造を長期間使用することで、足の内在筋の萎縮や足指の機能低下(浮き指や足底腱膜炎)が進行する可能性があると指摘されています。

総まとめ:足指を活かす靴、それがすべての起点

このように、正しい靴選びは「足指が正しく動くこと」を目的とした設計から始まります。そしてその足指の自由こそが、歩行・姿勢・体幹・噛み合わせまでを変える第一歩になります。また、正しく靴を選べたら、より足指が使えるようにするために「靴のマッサージ」を行うとベストです。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)