【医療監修】扁平足は自分で治せる?本当の原因は「足指」だった?足指との関係、自宅でできるセルフケアを徹底解説

はじめに|その土踏まず、本当に「潰れているだけ」ですか?

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「立つと土踏まずが消える気がする」

「インソールを使っても疲れやすさが変わらない」

「病院では“扁平足ですね”と言われたけど、何をすればいいか分からない」

こうした相談を、私は日々多く受けています。

実は、扁平足は“足裏の形”だけの問題ではありません。

歩き方、足指の使われ方、日常環境の影響によって、

見た目以上に構造的な変化が起きているケースが少なくないのです。

扁平足とは?

扁平足(へんぺいそく/フラットフット)とは、足の内側縦アーチが低下、または消失した状態のこと。立位で土踏まずが地面にベタッとついており、アーチが潰れているのが特徴です。

乳幼児はほぼ全員が扁平足で生まれますが、6歳前後までに自然にアーチが形成されるのが一般的。しかし現代では、大人になってもアーチが発達せず、慢性的な扁平足が残るケースが増えています。

扁平足は単なる「足裏の形」ではなく、姿勢・重心・歩き方・疲れやすさ・転倒リスクにも直結します。そのため早期の予防やセルフケアが非常に重要です。

専門メカニズム解説|なぜ足指が扁平足を引き起こす?

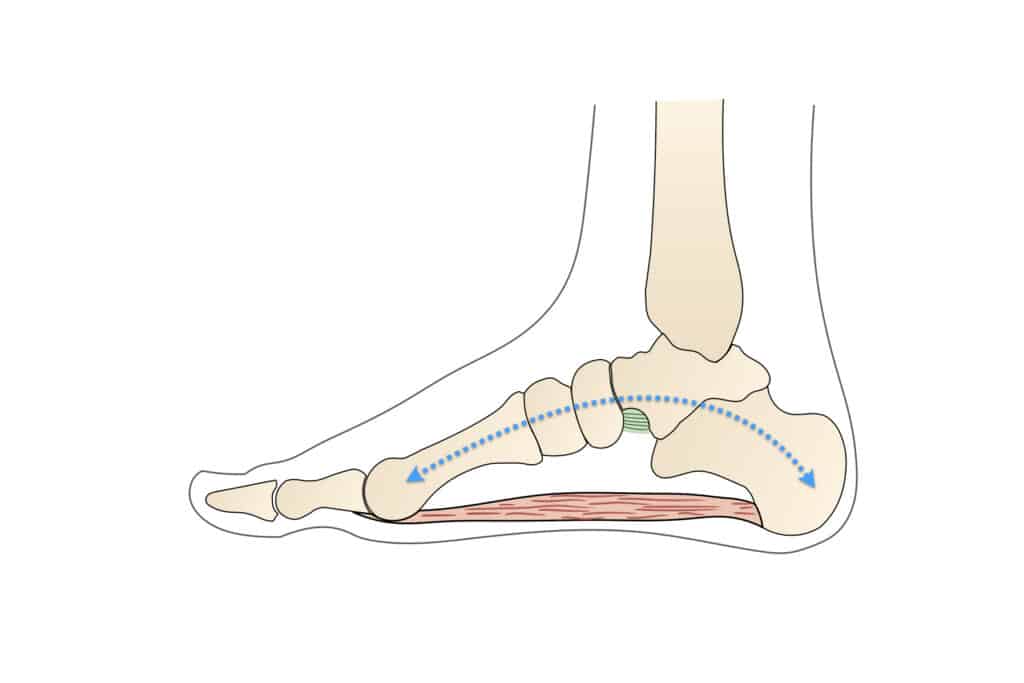

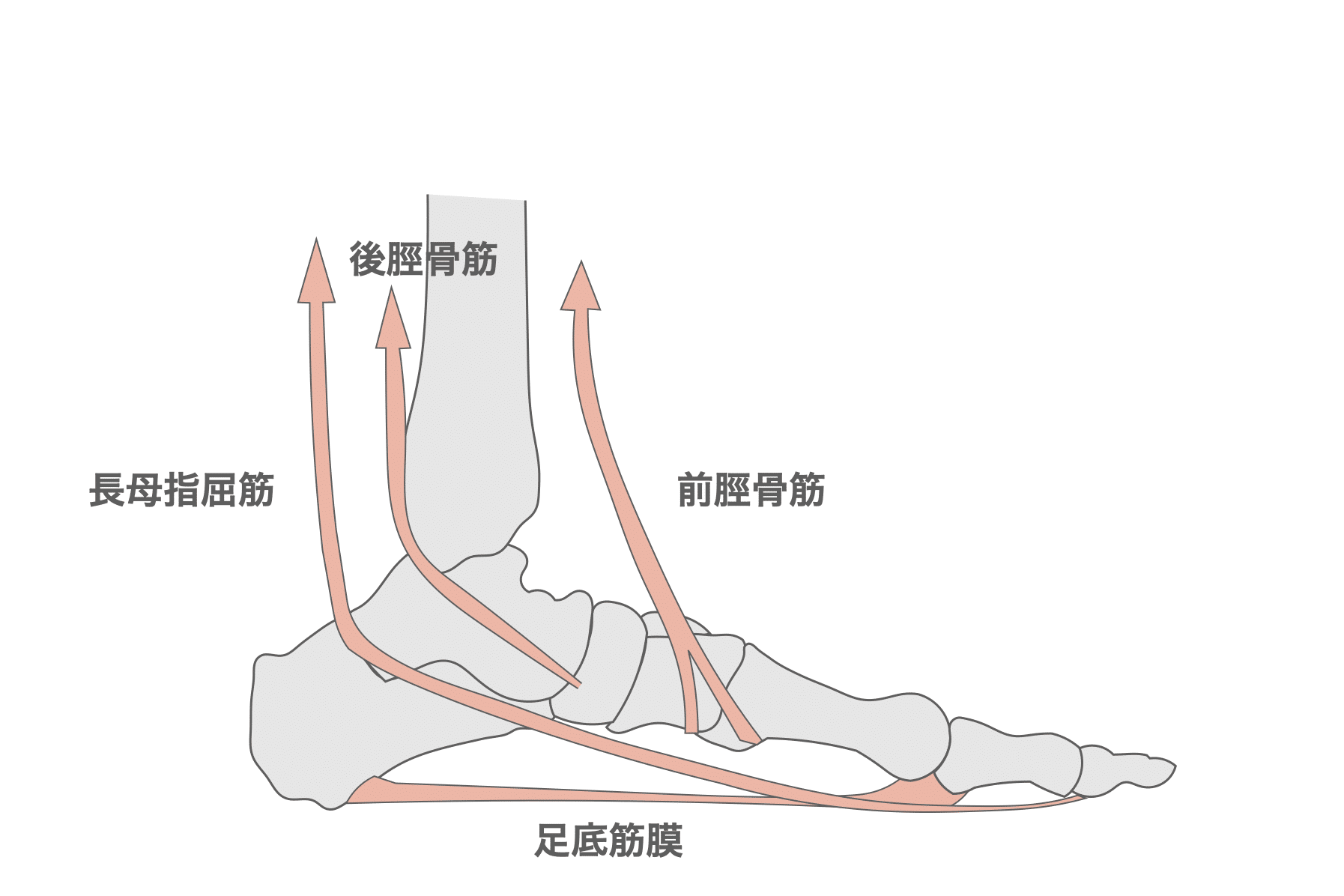

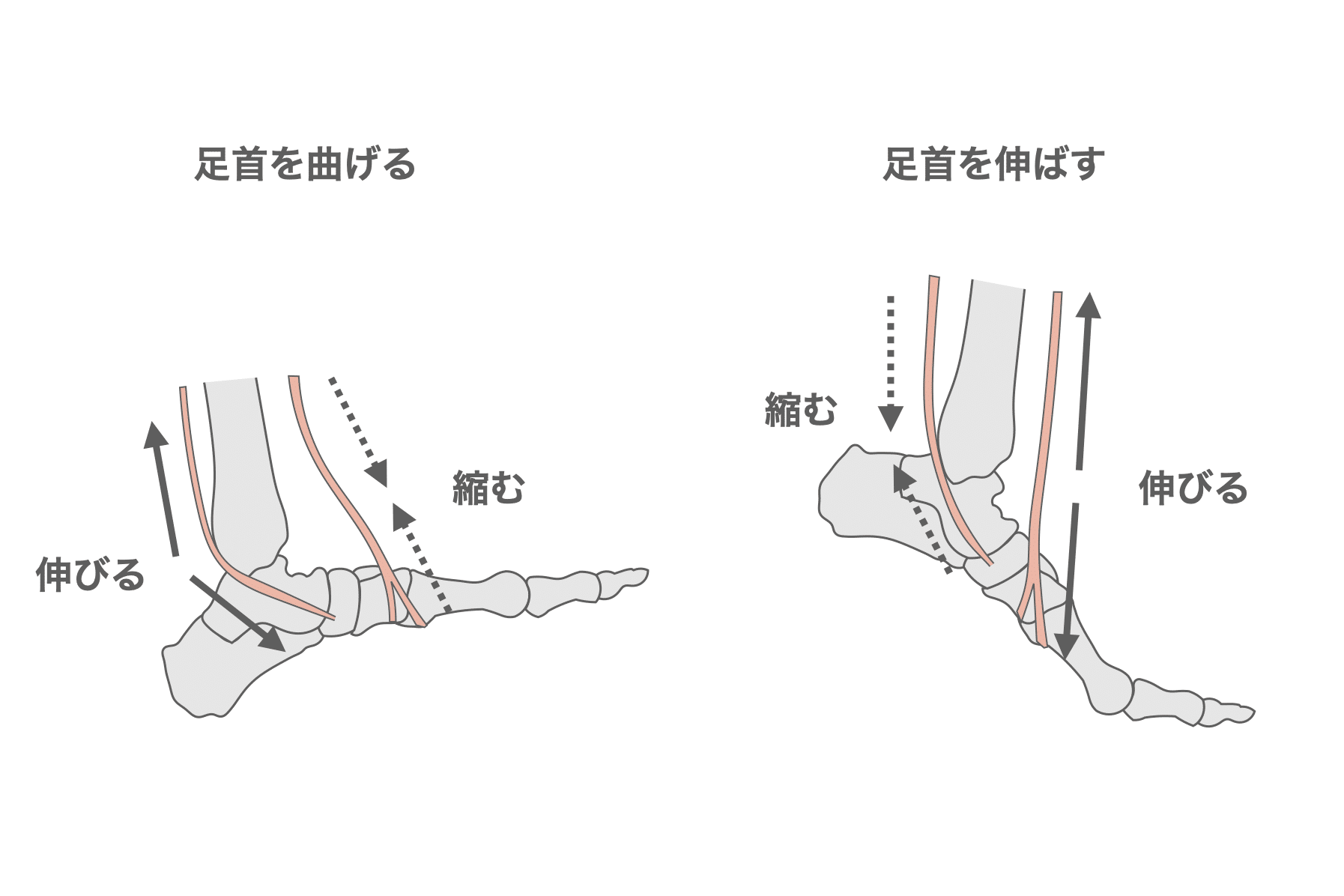

1. 足底筋・腱の働きとアーチ支持

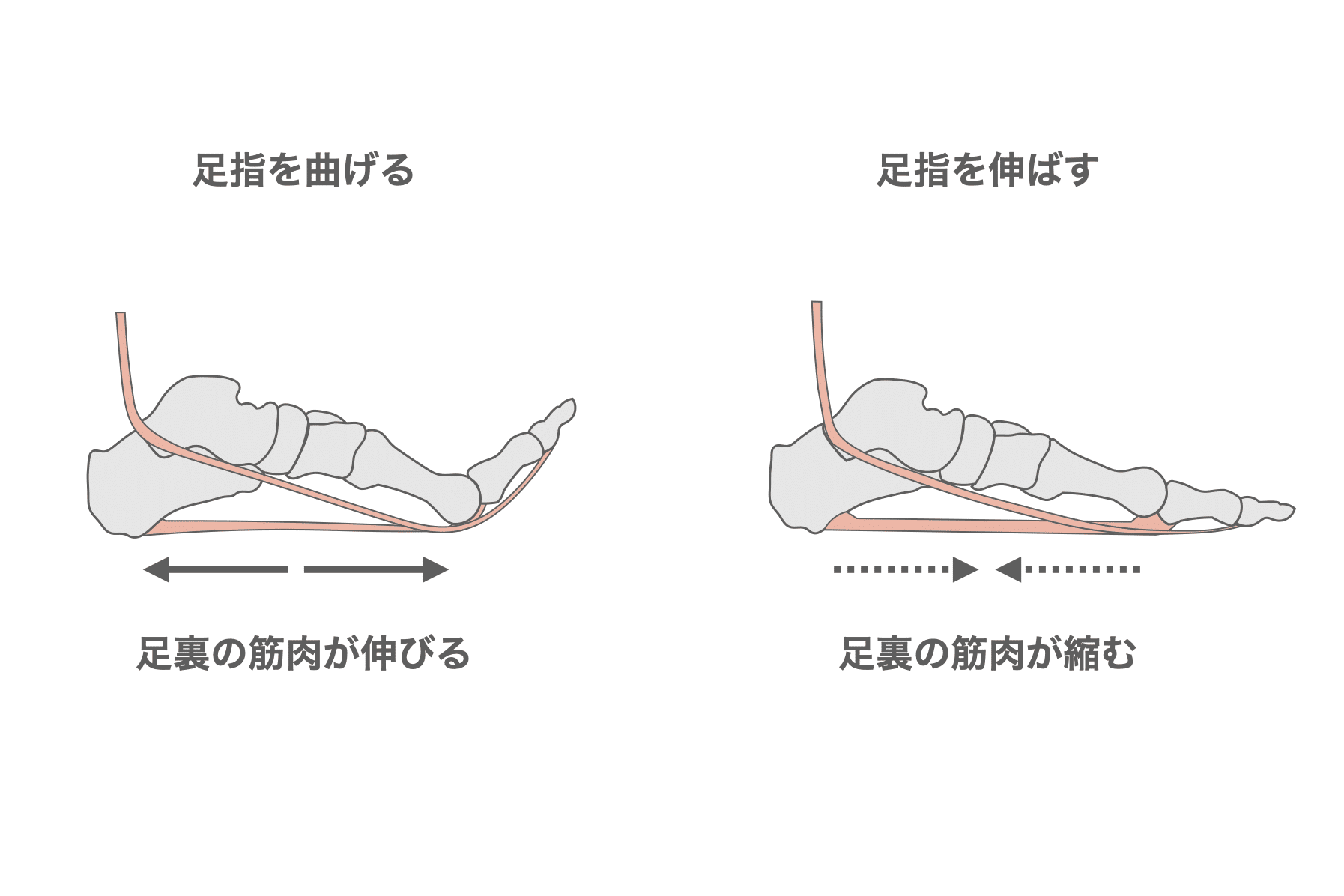

これらの筋肉は「足指の曲げ伸ばし」動作と連動して収縮と弛緩を繰り返すことで、土踏まずを動的に保ちます。

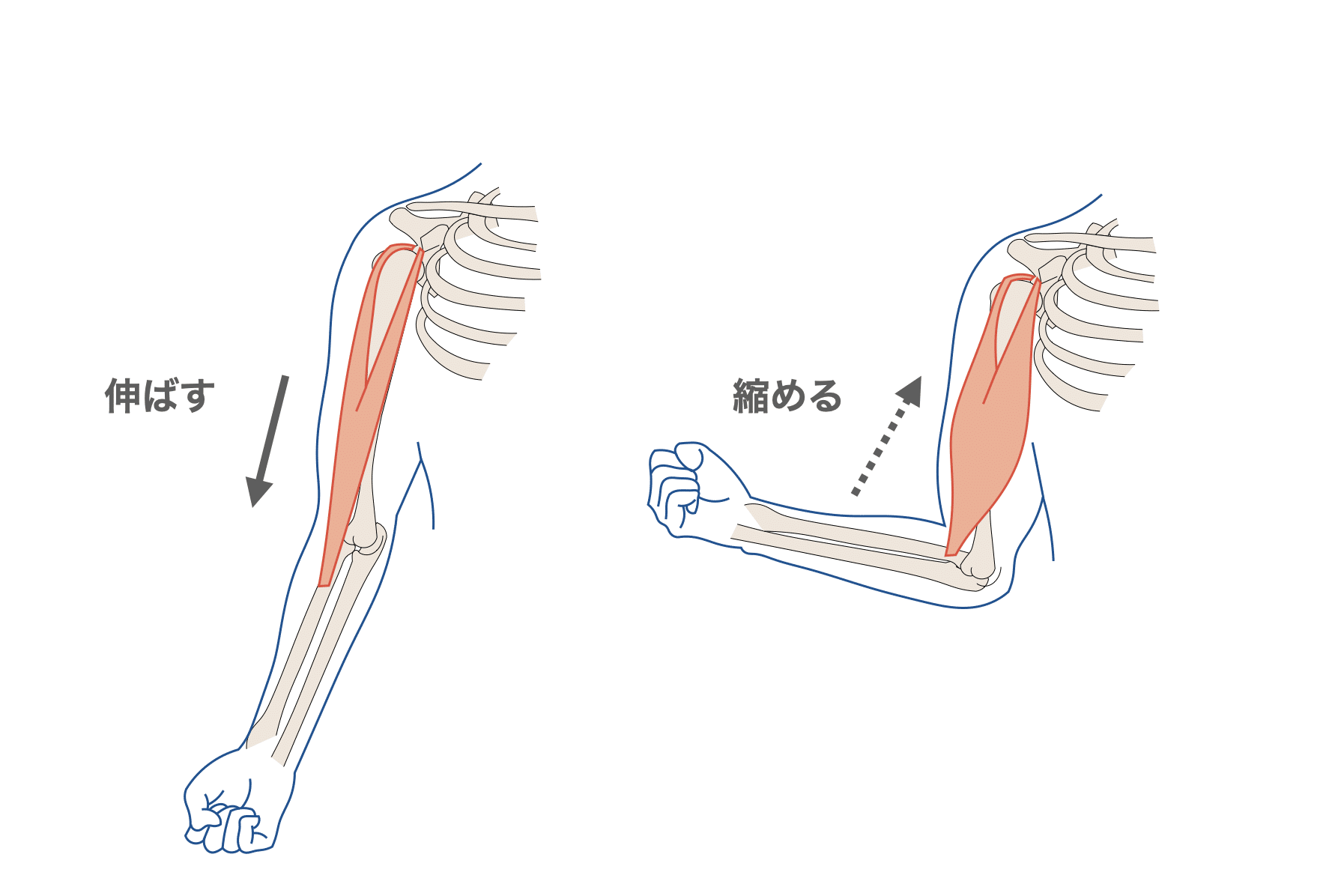

筋収縮の種類別による筋力増強運動

●求心性収縮

筋の長さが短くなりながら筋収縮する運動

(例:肘を伸ばした状態からダンベルを持ち上げる時の上腕二頭筋の運動)

●遠心性収縮

筋の長さが伸張しながら筋収縮する運動

(例:肘を曲げた状態からダンベルを下ろすときの上腕二頭筋の運動)

筋肉は負荷をかけながら関節の曲げ伸ばしを行うことで増強していきます。「小股でゆっくり歩きましょう」というのはスロートレーニングの応用で、低強度の負荷でも筋力増強効果は高いとされています。大股歩きとは違い、負荷量が少ないため関節にかかる負担は小さく、整形外科的な障害のリスクが少ないのも利点です。

足指の曲げ伸ばしを繰り返すような単独の動作は、歩くときに地面を蹴って足指で踏み返しを行うときに行われます。この3つの筋肉は、歩行時の足首の曲げ伸ばしも同時に行うので常に鍛えられているということなのです。

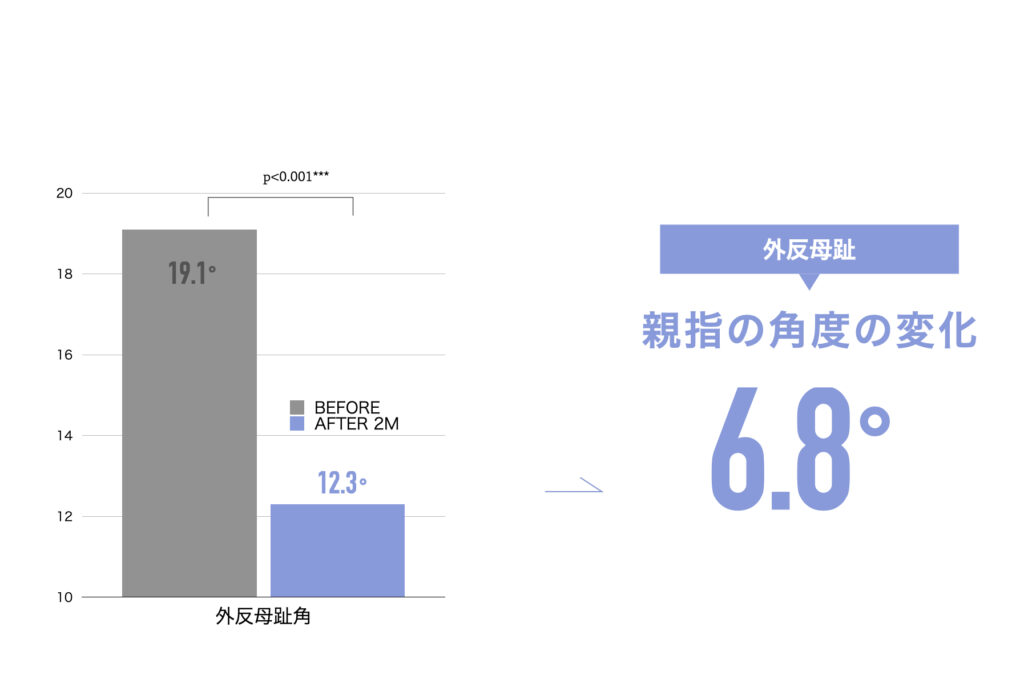

2. 親指の変形や機能不全による扁平足

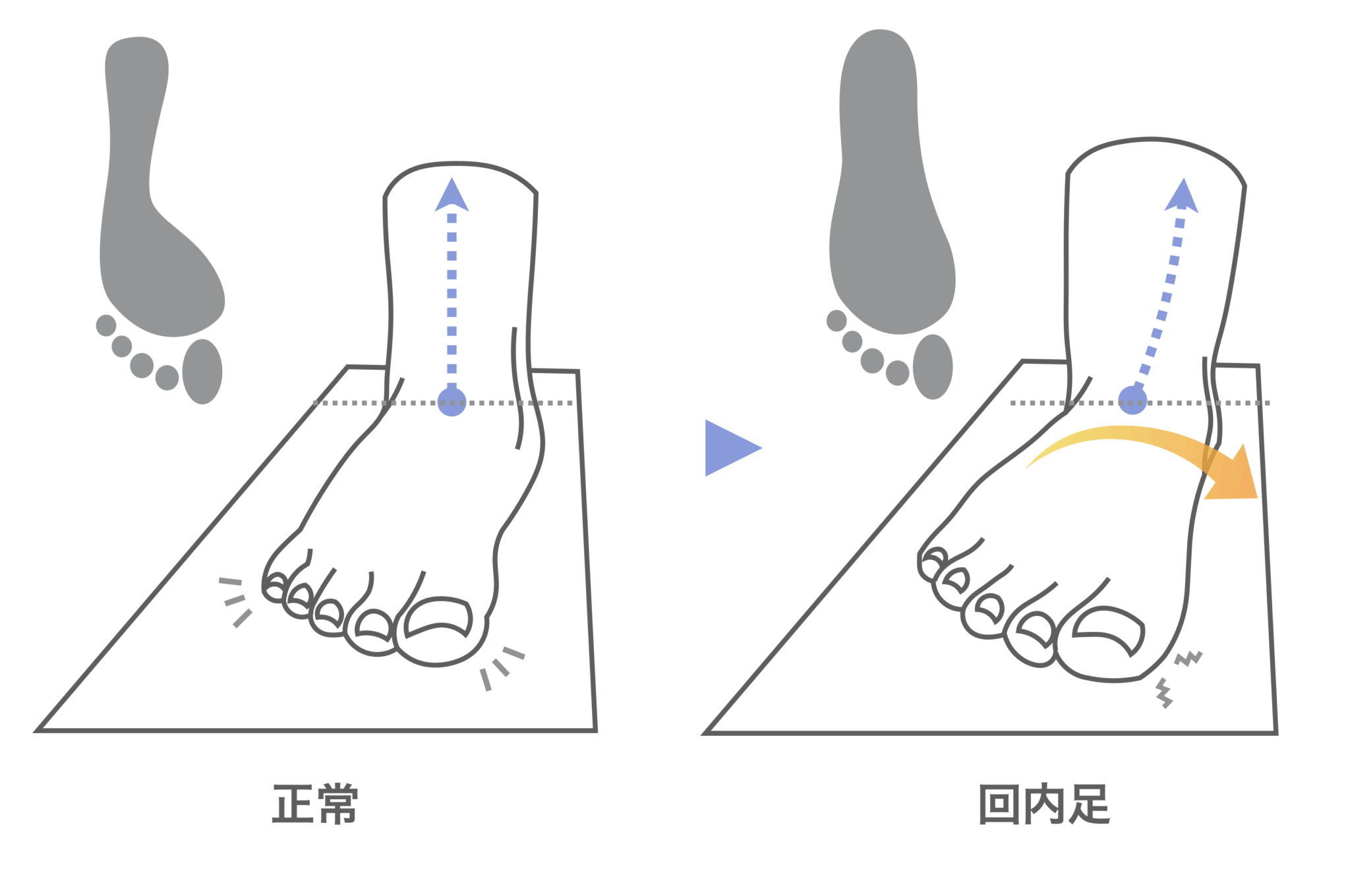

扁平足のもう一つの原因が、足指の変形(外反母趾・親指の浮き指)もしくは親指の機能不全です。親指は足にかかった体重が内側に倒れないようにするためのストッパーなので、親指が使えなくなると、足が内側に倒れて下腿骨(ひざ下の骨)が内側に弯曲すること(わんきょく)します。

そうすると、足は安静時(立ったり歩いたりしていないとき)には正常なアーチを持っていますが、体重を支えながら地面に接触するとアーチは消えてしまいます。これが「隠れ扁平足」です。

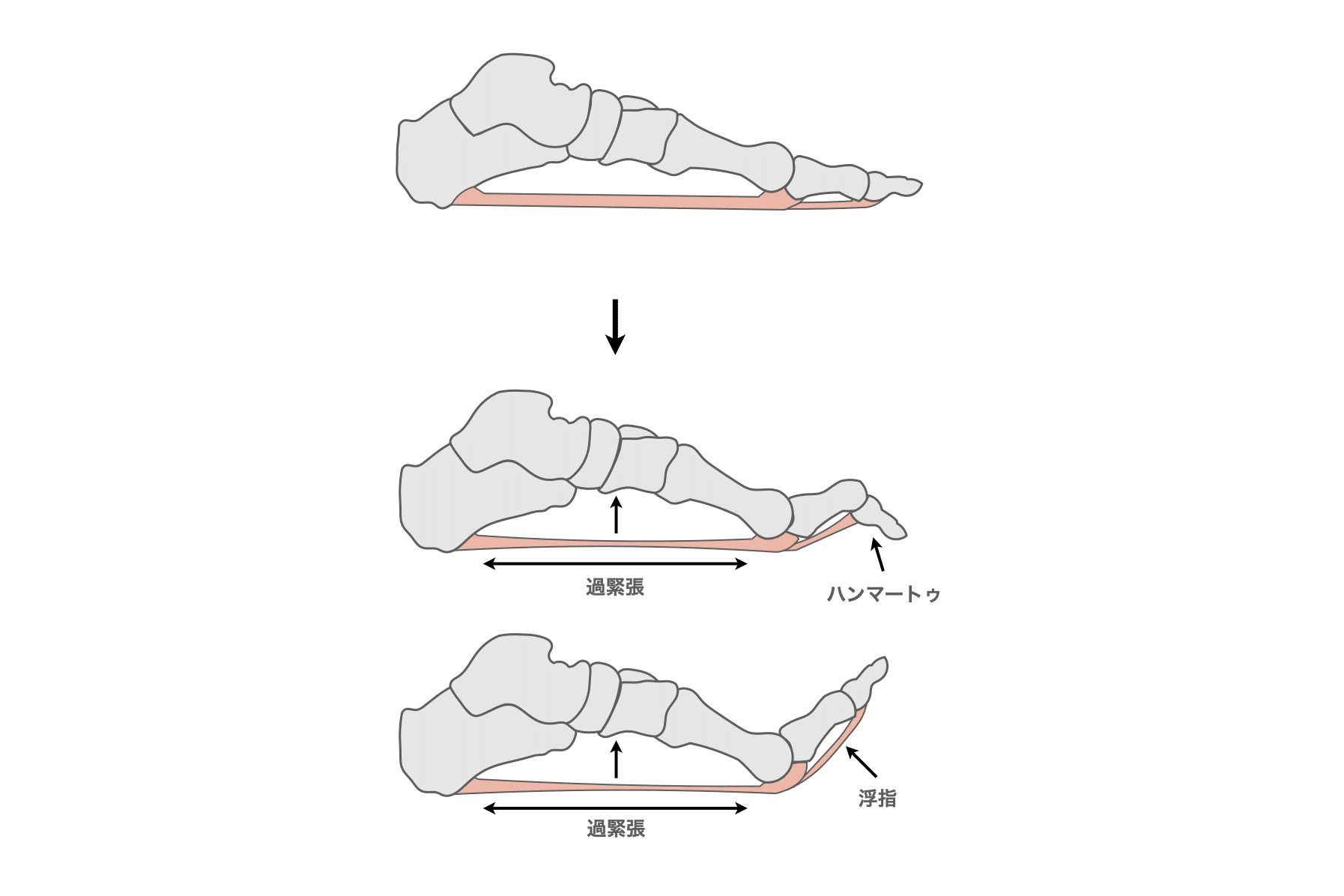

3. ウインドラス機構の破綻

- 親指が浮いている/踏み返しできない → アーチの巻き上げ機構が不活性に

- MLA(内側縦アーチ)が崩れて扁平足になる

扁平足のタイプと症状

◾️柔軟性扁平足

- 非荷重ではアーチがあるが、立つと消える

- 成長とともに改善することも

◾️硬直性扁平足

- 常にアーチがない

- 骨・靭帯の異常、先天性変形など

◾️成人後天性扁平足

- 後脛骨筋腱の炎症・断裂などで発症

- 片側に起こりやすく、徐々に進行

◾️主な症状

- 長時間歩行で土踏まずや踵が痛む

- 足首の内側に張りや熱感

- バランスが悪くなる、転びやすい

- 足の疲労感、歩き方の変化

1分セルフチェック|あなたの足、実は「隠れ扁平足」?

1. 濡れ足跡テスト

濡らした足で紙の上に立ち、土踏まず部分の跡がべったり残っていれば扁平足の可能性。

2. つま先立ちテスト

- つま先立ちでアーチが現れる → 柔軟性扁平足

- アーチが現れない → 硬直性扁平足の可能性

3. 足指の変形チェック

足の親指が外側(小指側)に向かって曲がる状態を指します。

足の小指が内側(親指側)に向かって曲がる状態のことを指します。

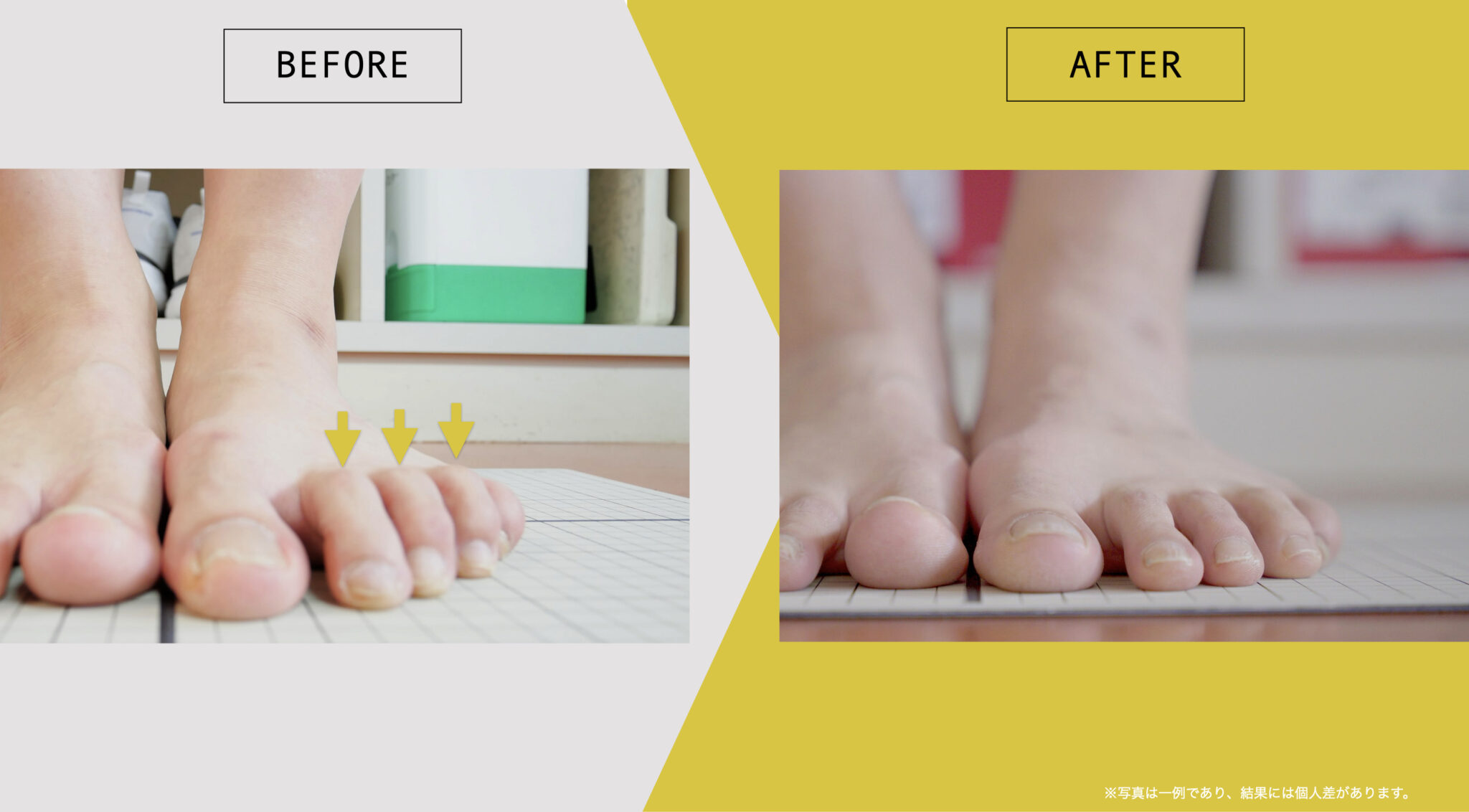

指が下向きに曲がりっぱなしで伸ばすことができない状態のことを指します。

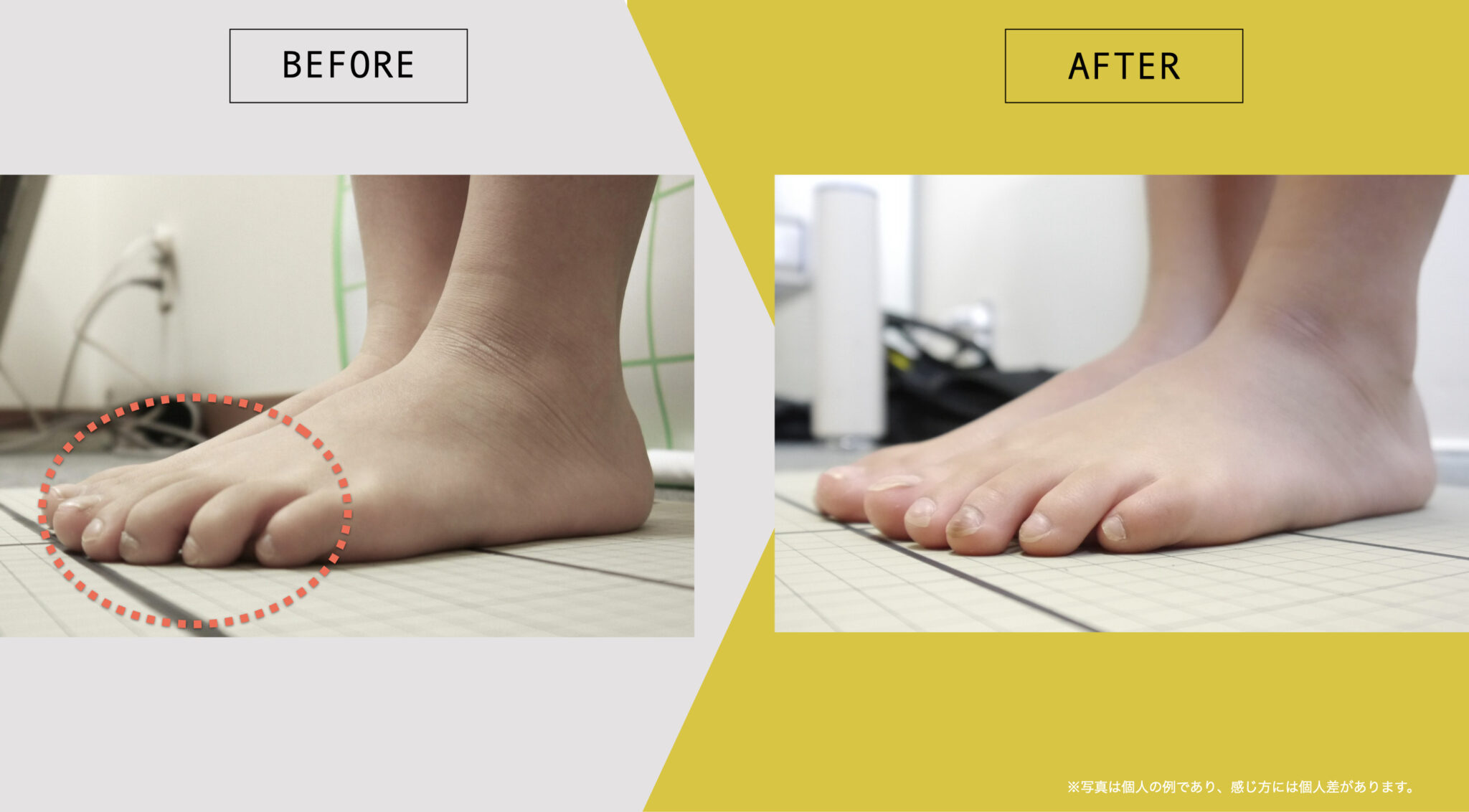

親指が他の指の爪と比べて上方向に曲がって浮いてしまう状態を指します。

小指が地面から浮いてしまう状態を指します。そのほかの指にも見られることがあります。

指の爪が横を向いている状態のことを指します。特に小指や薬指に多く見られます。

4. 足指の機能チェック

- 足指で「グー・チョキ・パー」ができるか

1つ以上当てはまるなら、“足指の機能不全”が原因の「隠れ扁平足」が疑われます。

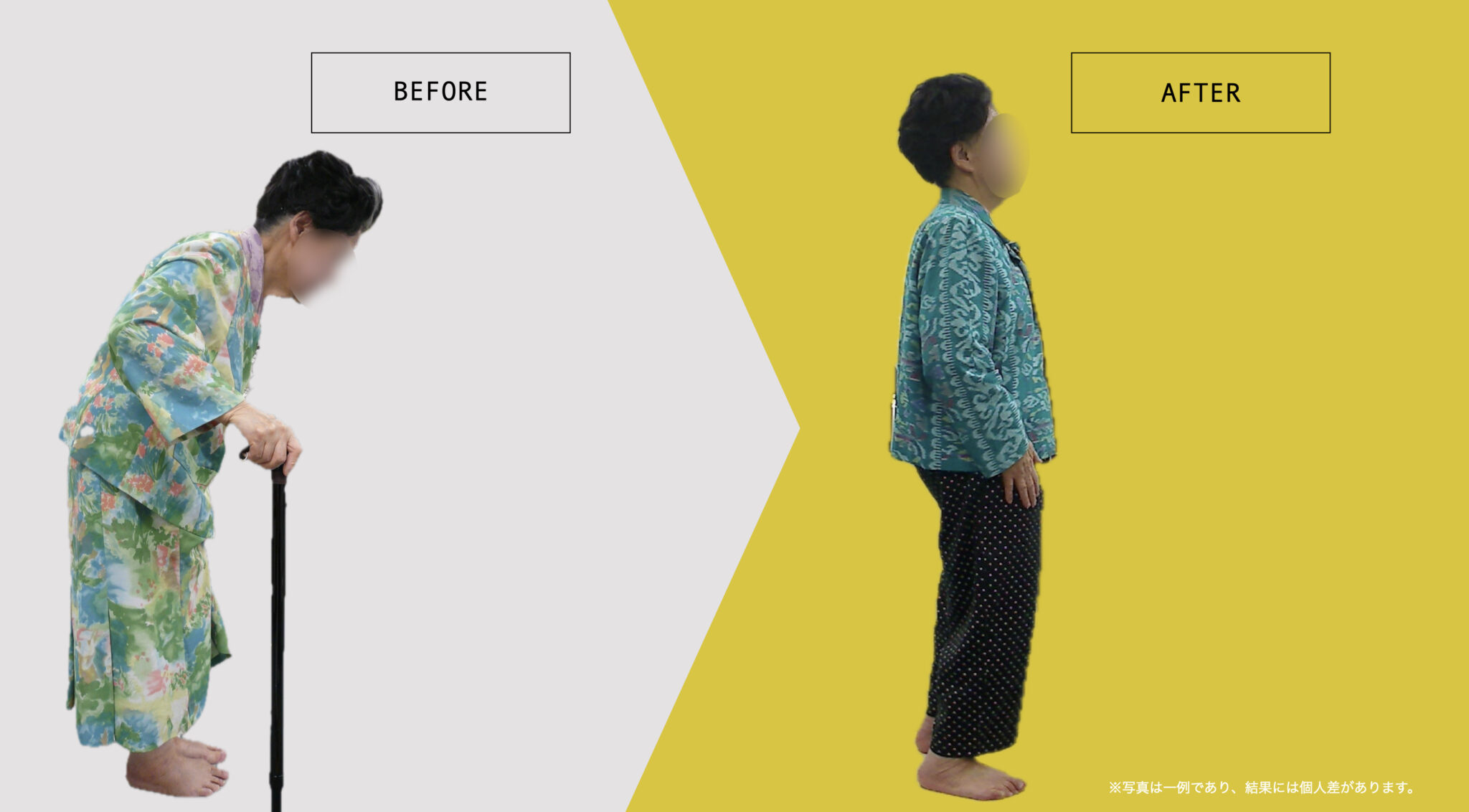

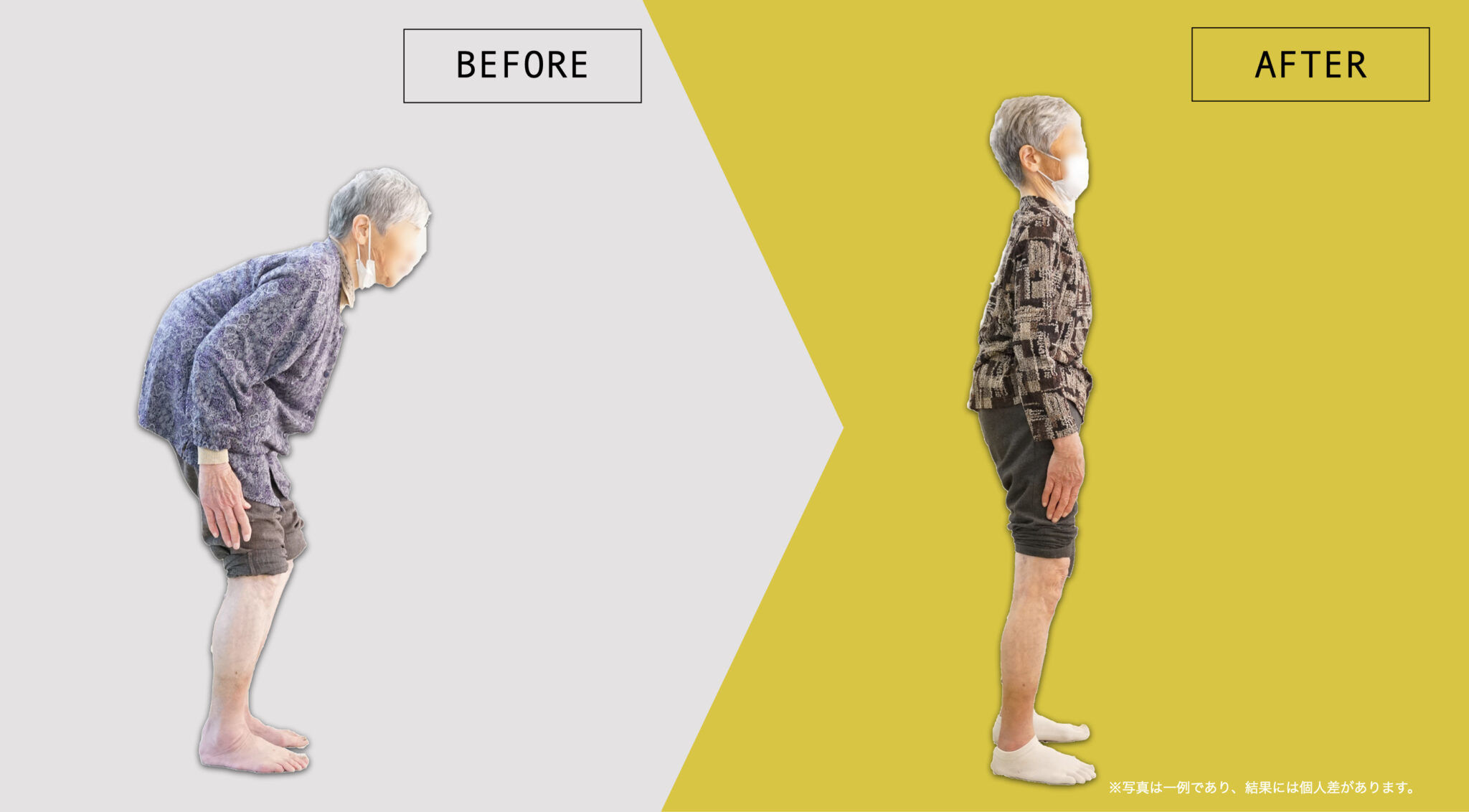

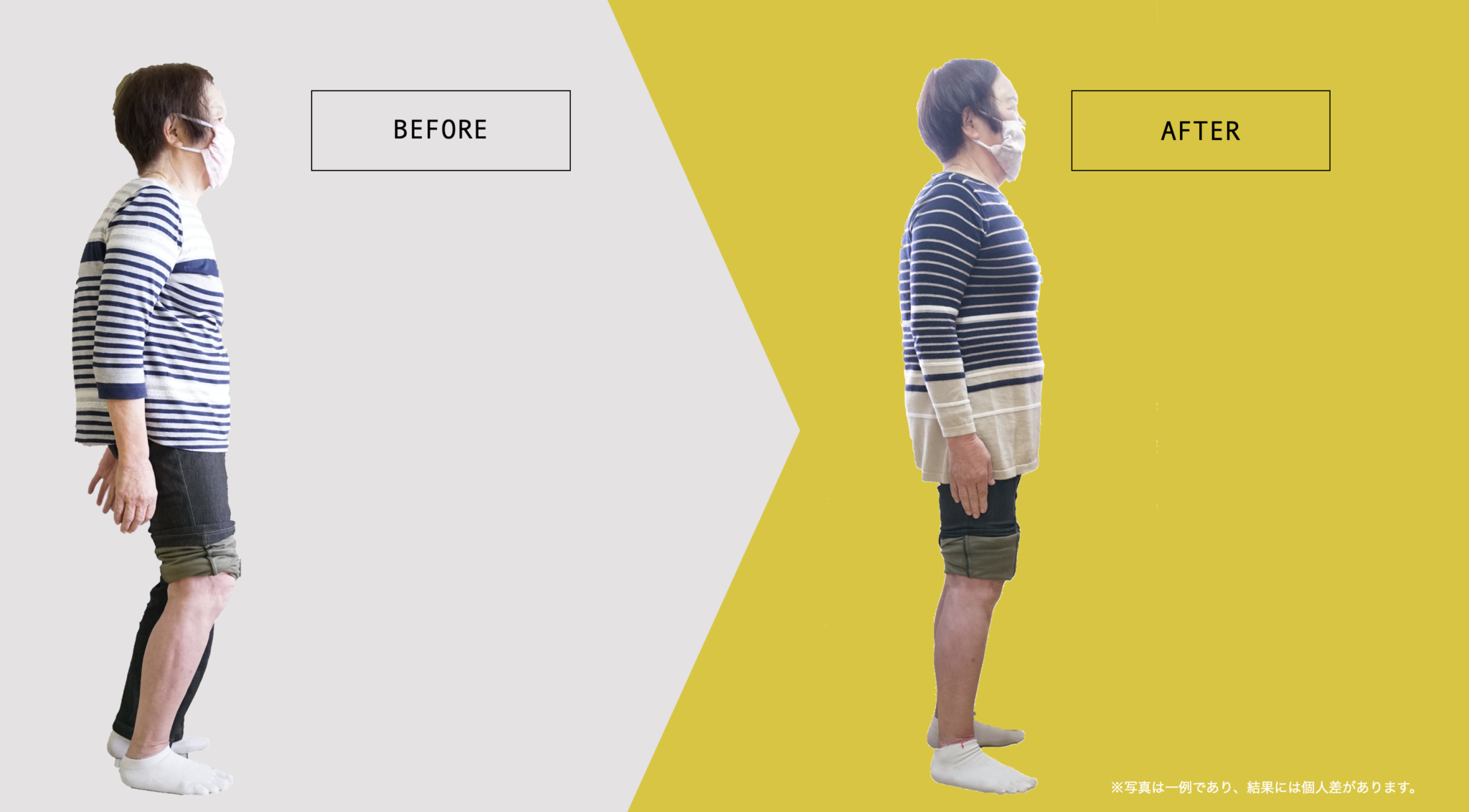

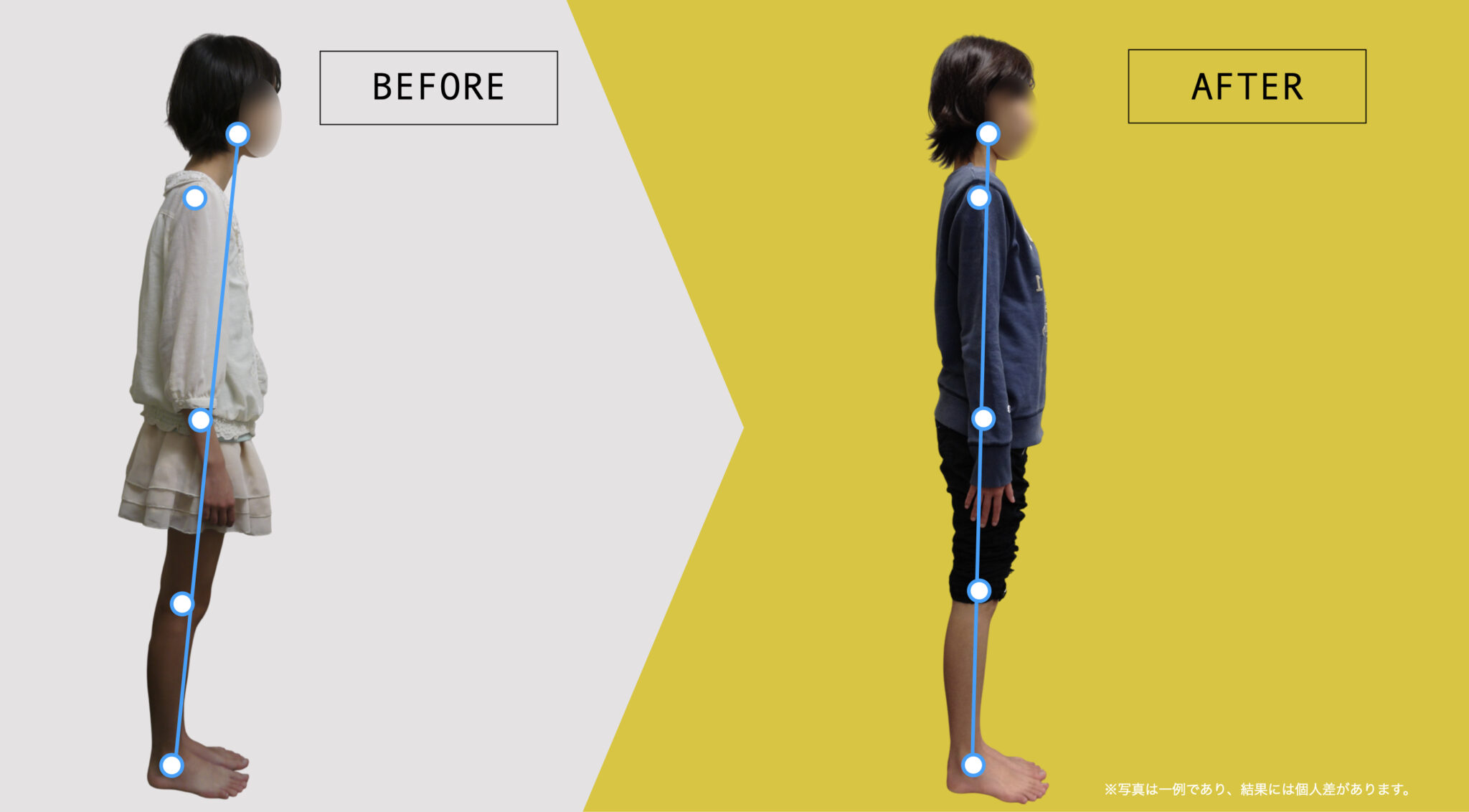

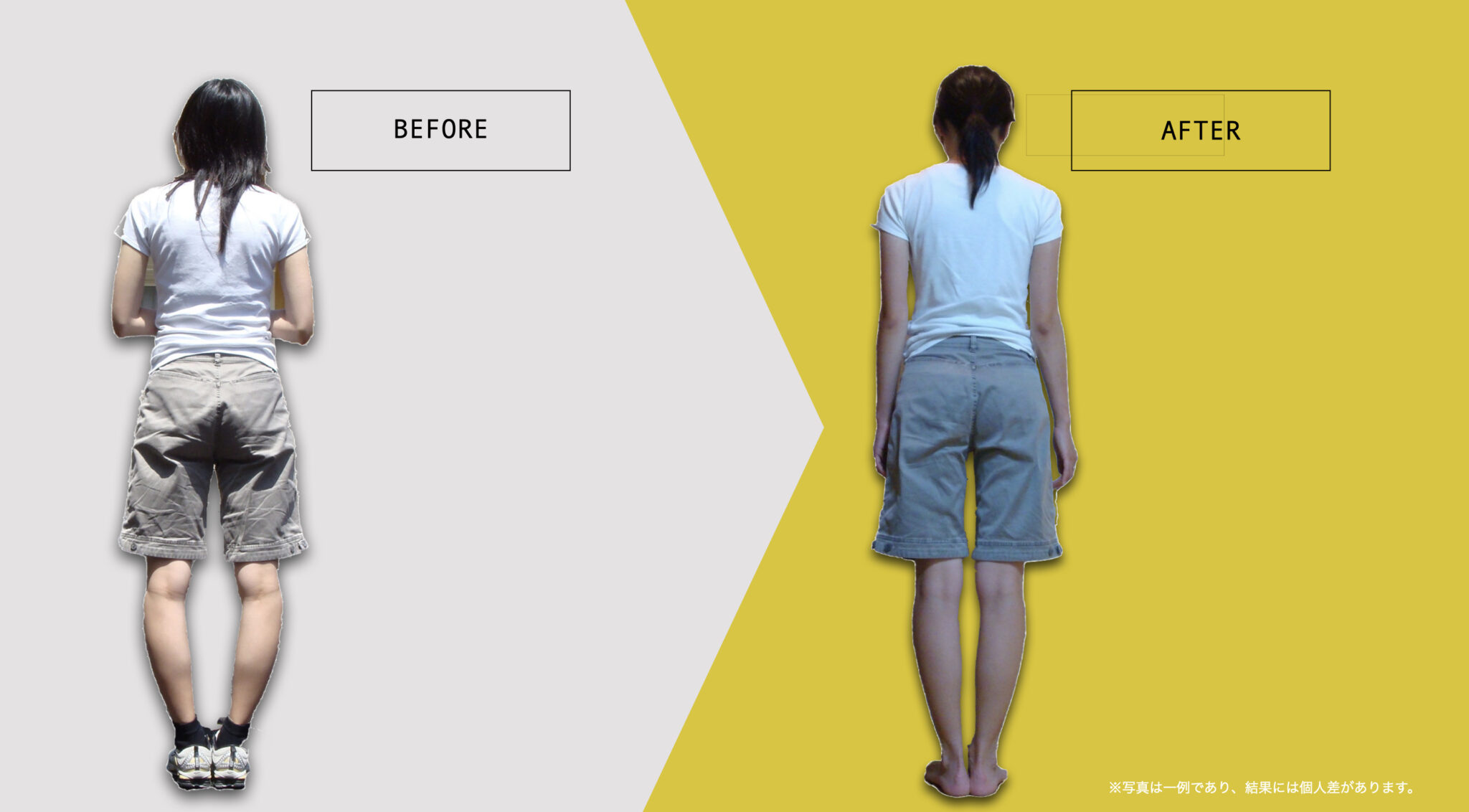

体験談

「それ、足指かもしれないよ」

友人にそう言われたのが、きっかけでした。

私は昔から扁平足で、夕方になると足が重く、長く歩くのが苦手でした。でも「扁平足だから仕方ない」と思い込んでいて、特に何かをすることもなく過ごしていました。

半信半疑のまま紹介されたのが、湯浅先生の足指研究所でした。

相談して驚いたのは、「土踏まず」ではなく、足指ばかりを見られたことです。

靴の中で足が滑っていないか、歩くときに指が使われているか。そんな話を聞くうちに、「確かに、足指を意識したことがなかったな」と思いました。

始めたのは、ひろのば体操で足指を広げることと、YOSHIRO SOCKSを履くこと。靴ひもをちゃんと結ぶ、スリッパを減らす——生活を大きく変えることはありませんでした。

変化に気づいたのは、仕事帰りのいつもの道です。

「あれ、今日は足が楽かも」

土踏まずがペチャっとなる感じが、以前ほど気にならなくなっていました。しばらくすると、歩くときに親指で地面を押している感覚が、なんとなく分かるようになりました。

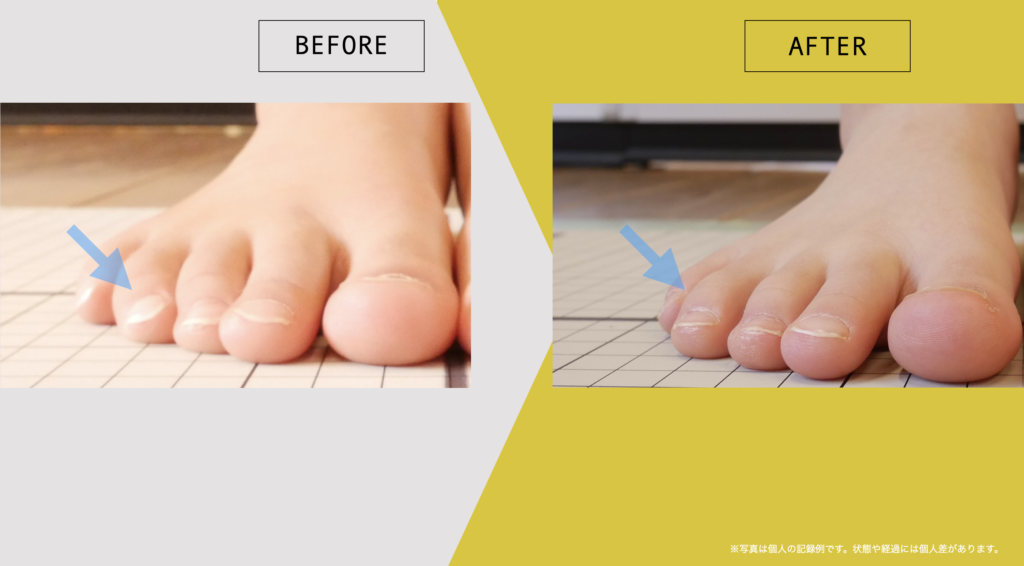

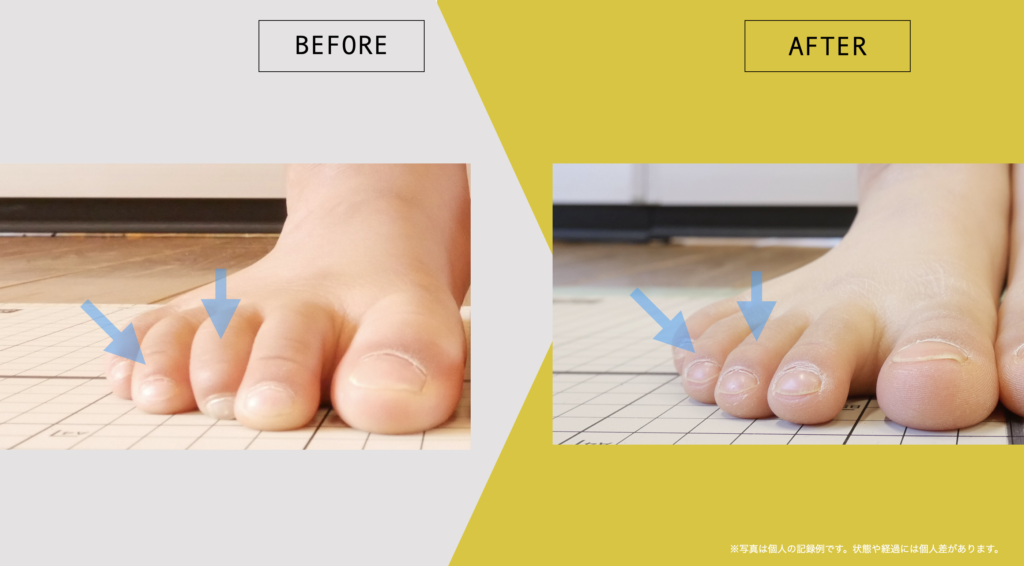

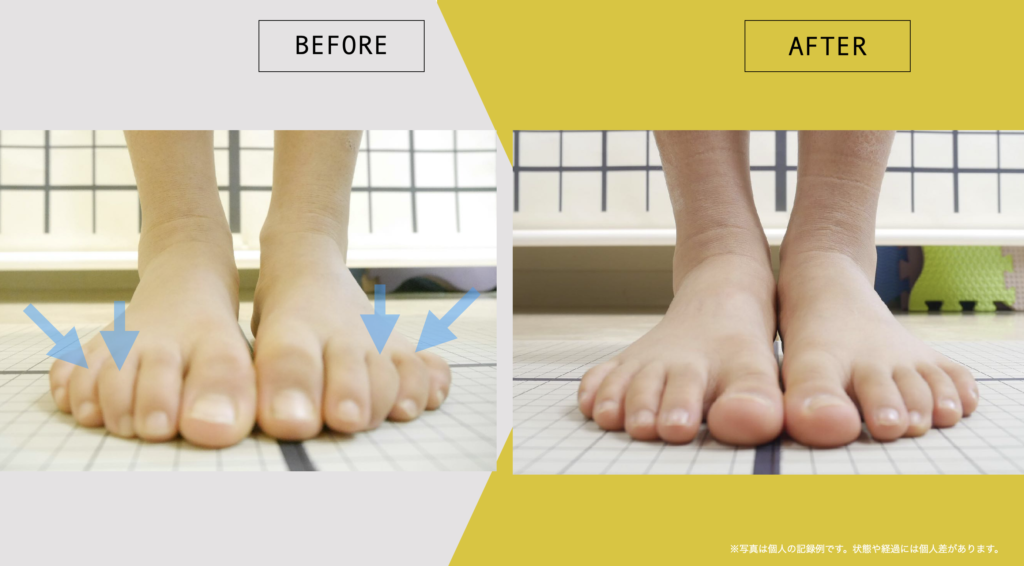

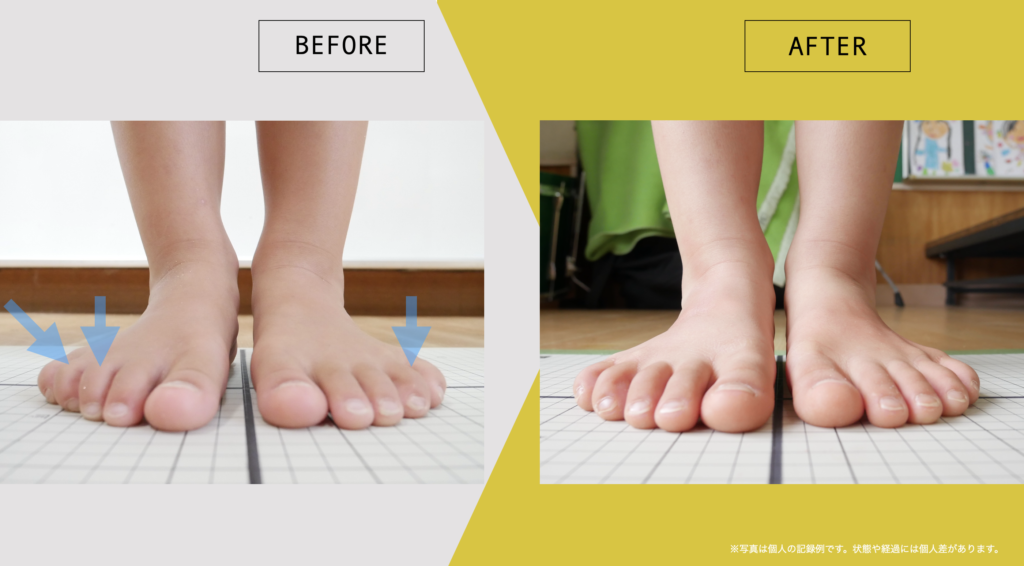

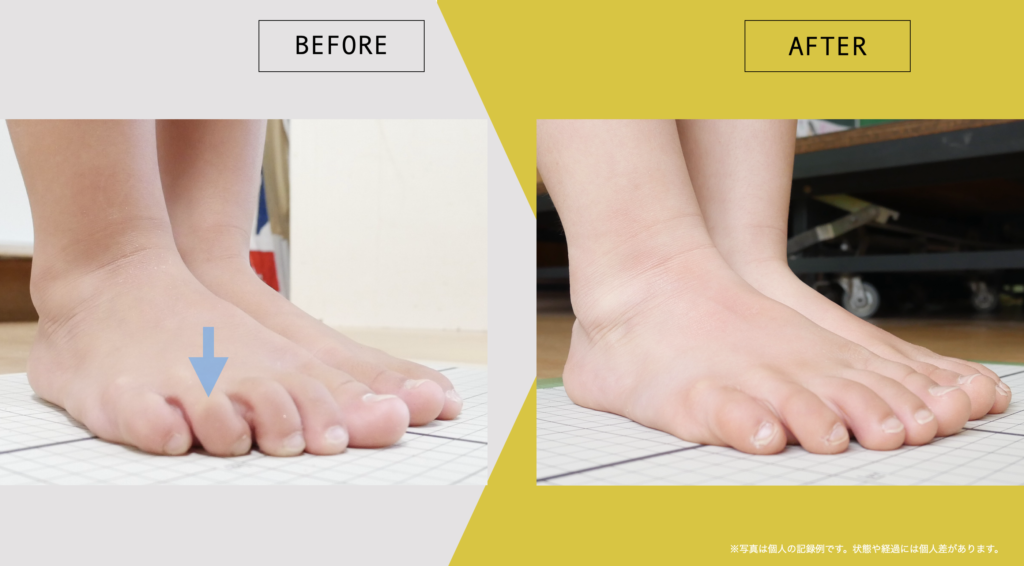

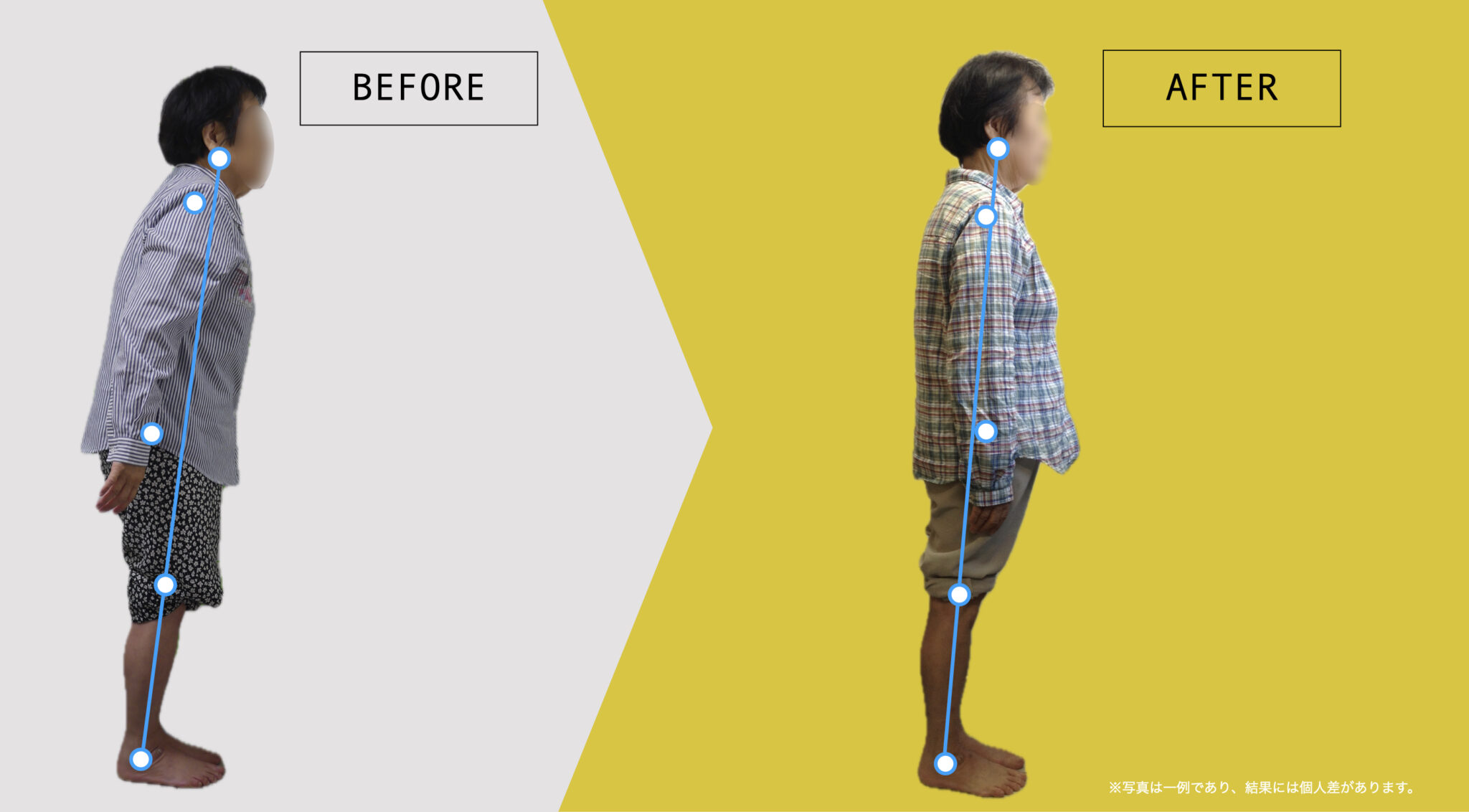

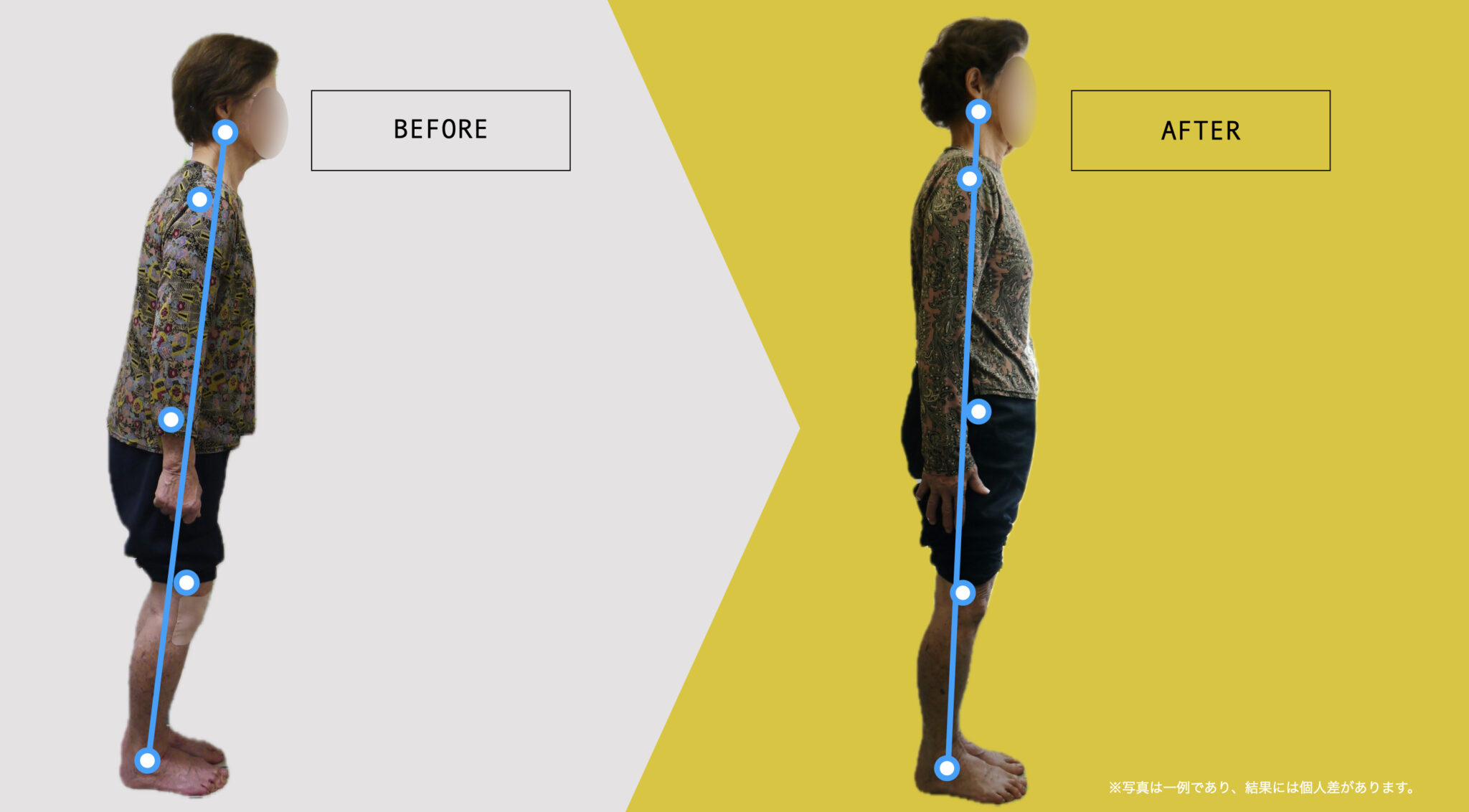

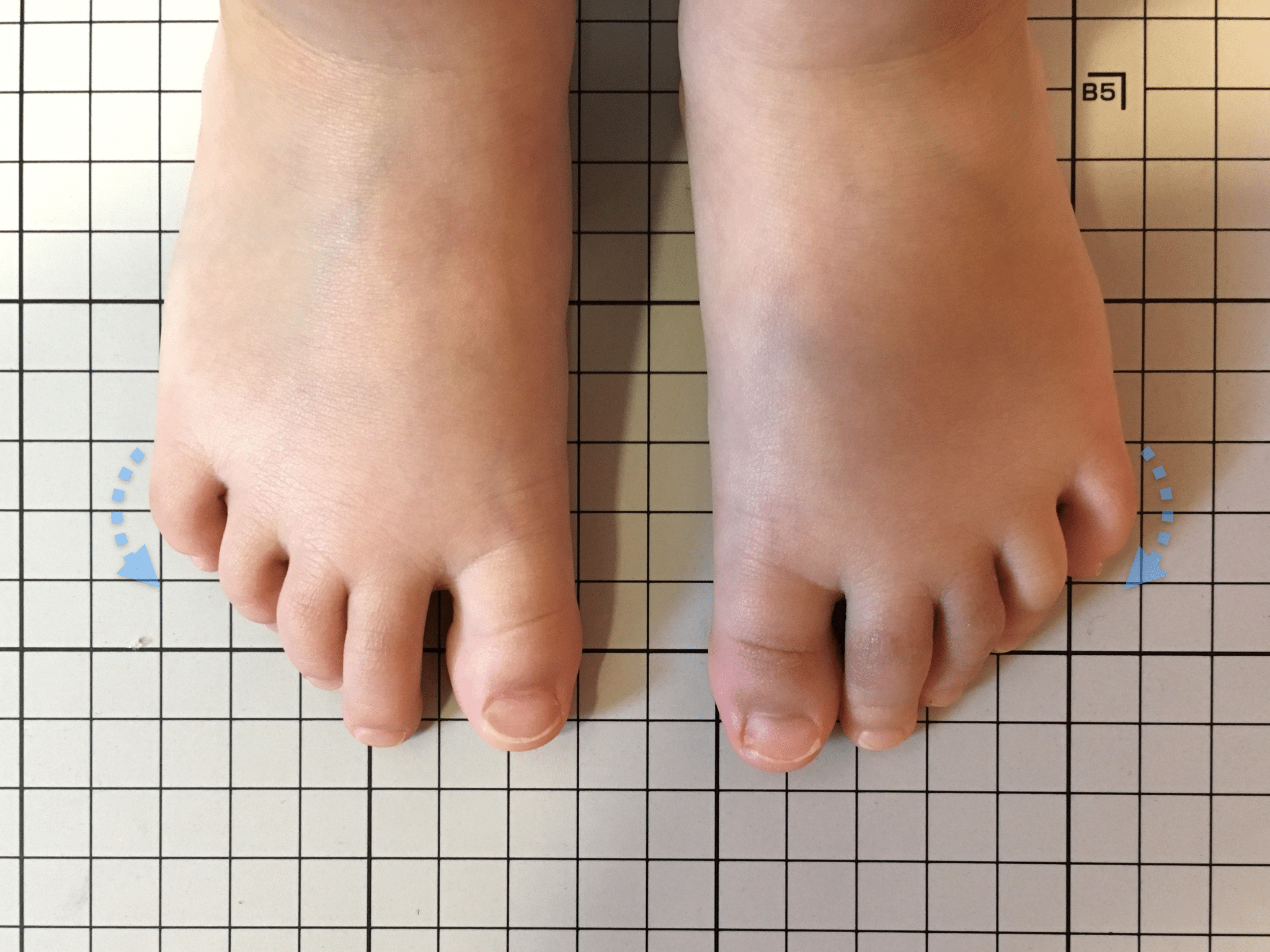

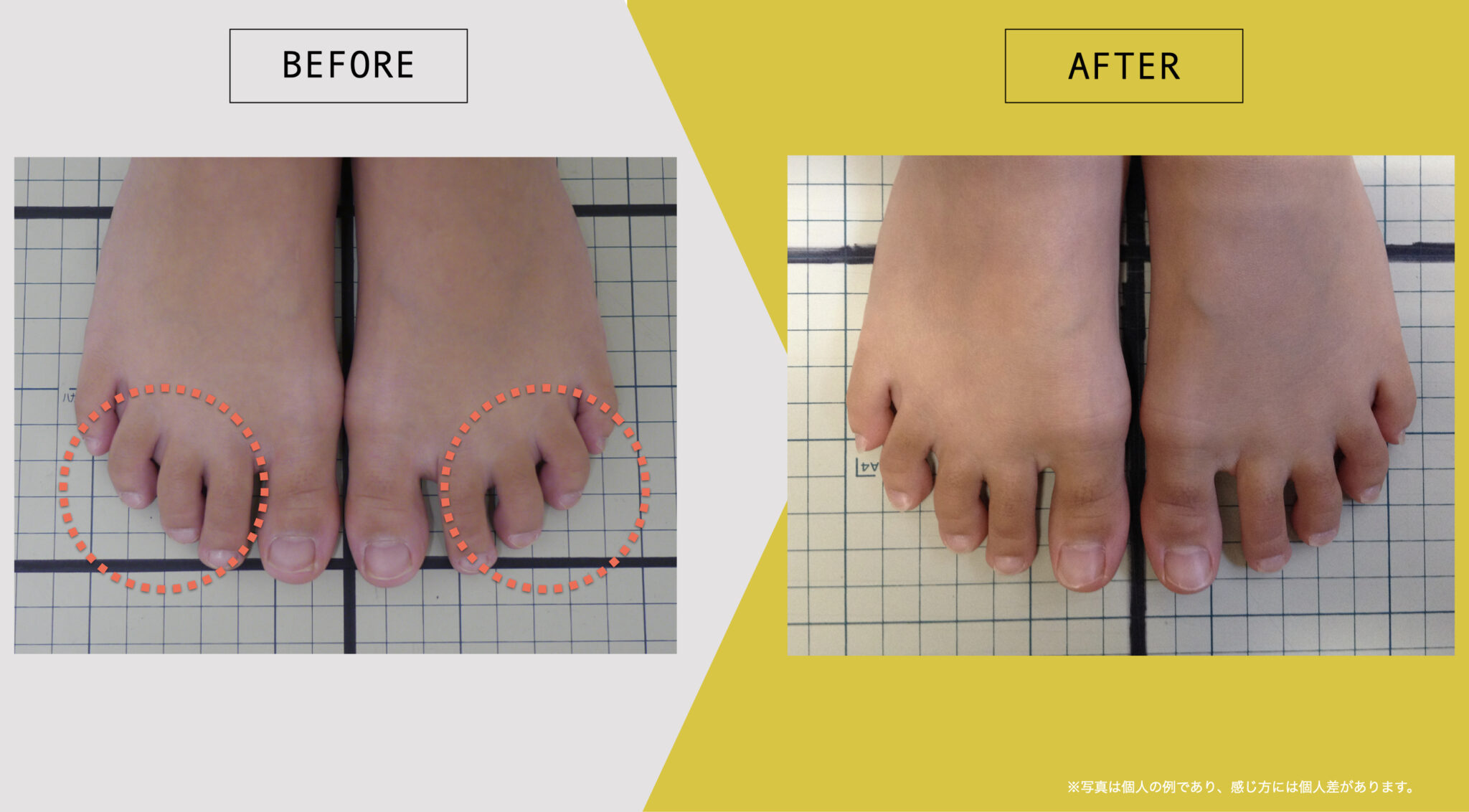

足が「支え」として働いている感じがしたんです。写真を見比べてみると、足の印象も少し違って見えました。

「前より安定して立てている」——その実感が何よりでした。

扁平足に関する臨床データ(科学的根拠/エビデンス)

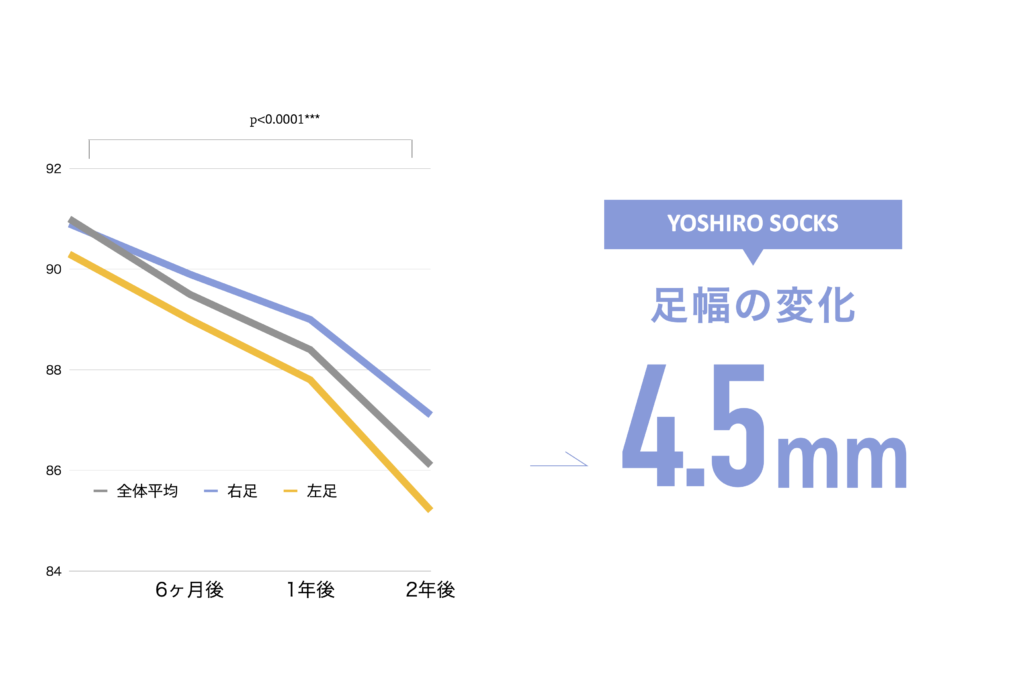

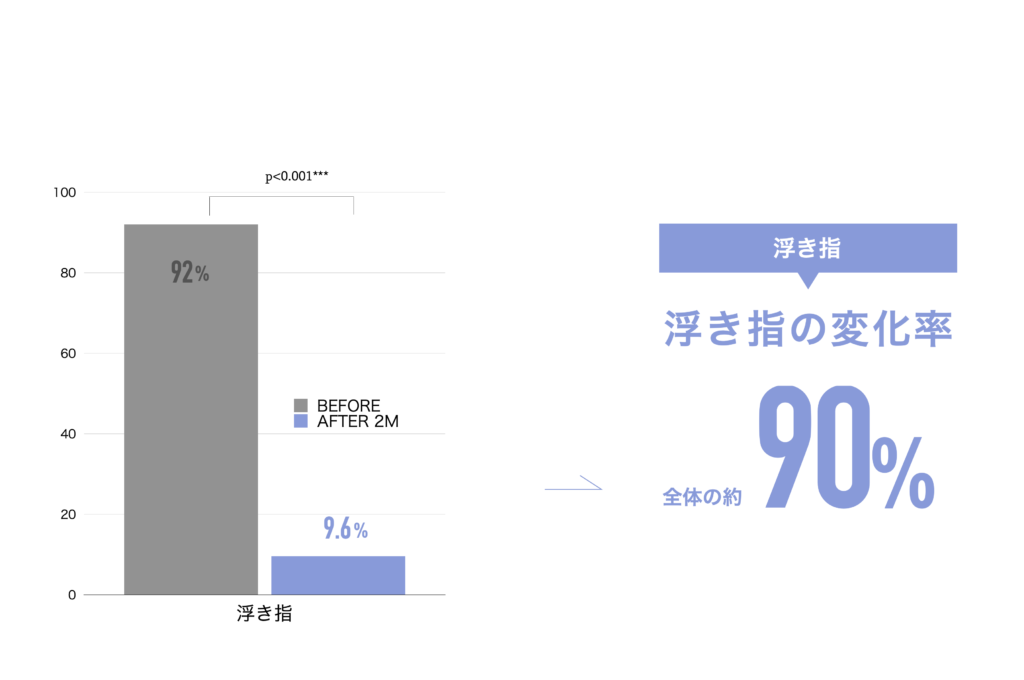

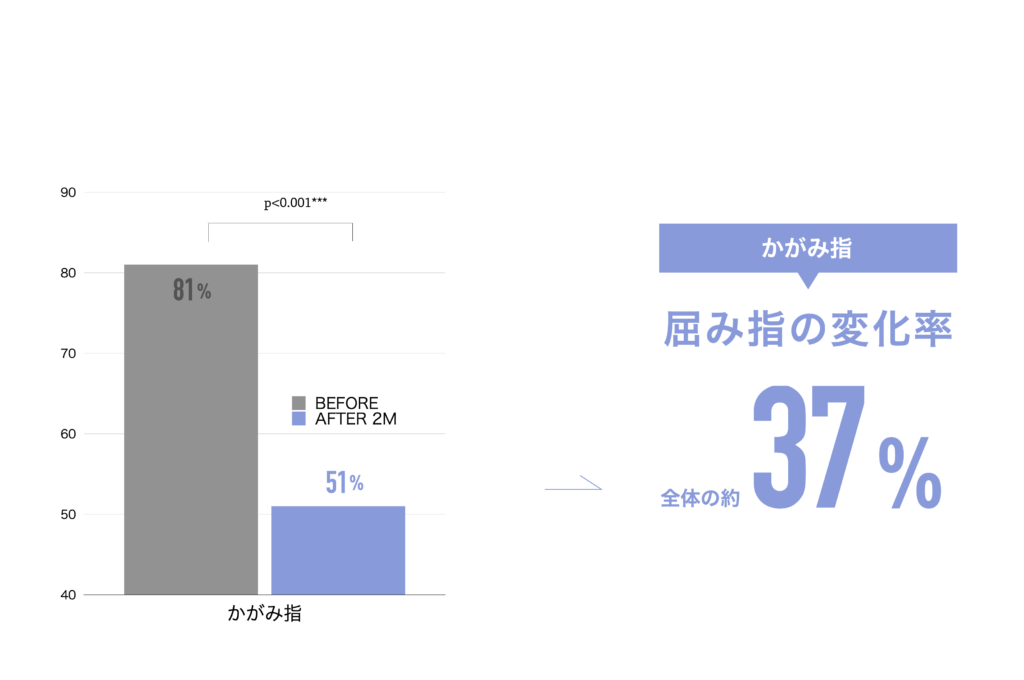

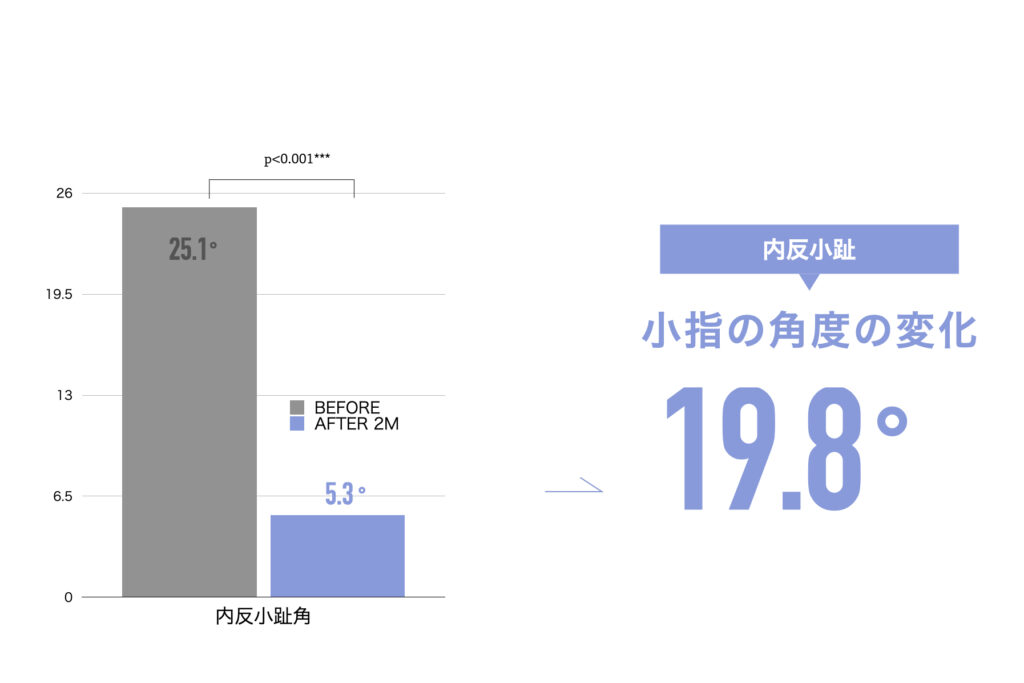

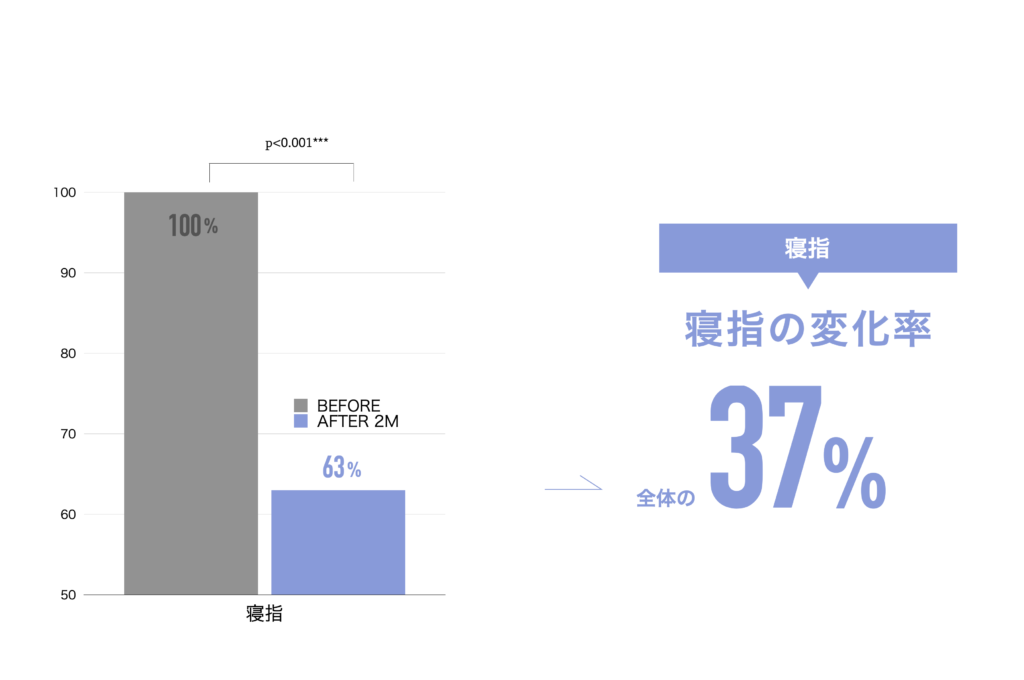

東京大学名誉教授・石井直方先生(運動生理学)とともに、2020〜2022年に行った共同研究では、YOSHIRO SOCKSの着用および、ひろのば体操を日常的に実践された方を対象に、扁平足などに関する足や足指の状態の変化について評価を行いました。

扁平足

開始時の足長は平均210mm

24ヶ月後の足長は平均215mm

24ヶ月目の平均値は、開始時と比べて、足長に平均5mmの変化が見られました。

※開始前と24ヶ月目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移を示したものです

※結果には個人差があり、すべての方に同様の変化が生じるわけではありません

※本データは石井直方名誉教授(東京大学)の助言を得て実施された研究に基づくものです

「YOSHIRO SOCKS」や「ひろのば体操」で足指を広げることは、足の筋力低下に伴ってみられる扁平足に対し、足裏の筋肉が使いやすい状態へ近づく可能性が示唆されています。

まとめ

扁平足は、単に土踏まずが潰れている状態ではありません。

多くの場合、靴の選び方や履き方、靴下、歩き方といった日常環境の影響が重なっています。

足指が使われず、踏み返しが行われない状態が続くと、アーチを支える働きが弱まり、立つとアーチが消えやすくなります。

とくに外反母趾や浮き指、屈み指などの足指の変化は、隠れ扁平足と深く関係しています。

だからこそ大切なのは、インソールなどで土踏まずを支えることより、足指が自然に使われる環境を整えること。

扁平足を考えるときは、足裏の形だけでなく、足指の使い方にも目を向けてみてください。

扁平足と足指変形の関係を示す研究一覧

浮き指やハンマートゥなどの足趾変形は、アーチ構造の崩れ(扁平足)と関連していることが複数の研究で示されています。

YOSHIRO SOCKSでは、こうした知見を踏まえ、足趾の接地や安定性が高まりやすい環境づくりを意識した設計思想を採用しています。

研究でも示されているように、足趾の使われ方は姿勢・歩行の“感じ方”に影響することがあり、その意味で、足趾環境の整備は重要な視点といえます。

外反母趾に関する研究例とその関連性

| 論文/研究 | 関連内容・結論 | コメント/限界 |

|---|---|---|

| “Relationship Between Hallux Valgus and Pes Planus: Real or Fiction?” | 扁平足 (pes planus) と外反母趾 (hallux valgus, HV) に高い相関を認めたという結果。 | 相関を示すが、因果を明示するものではない。「さらなる大規模コホート研究が必要」と結んでいる。 |

| “Pes Planus Deformity and Its Association With Hallux Valgus” | 扁平足 (pes planus) の重症度と外反母趾の再発率との関連を検討。扁平足の重症度が高いほど外反母趾の再発率が高い傾向を報告。 | 後ろ向きコホート研究 (Level III) なので、因果関係を断定するには限界がある。 |

| “The association between pes planus foot type and the prevalence of hallux valgus” | フラミンガム・コホート研究を使って、扁平足と外反母趾/外反母趾硬化 (hallux rigidus) の有病率を比較。扁平足の人は外反母趾を持つオッズが1.6倍(95% CI 1.4–1.8)という結果。 | 年齢・性別・BMIを調整後も有意な関連。だが横断的デザインであるため前後関係は見えない。 |

| “Is a Flatfoot Associated with a Hallux Valgus Deformity?” | 扁平足と外反母趾変形の関連を調べた研究。扁平足の“被験者群”では、外反母趾を併存している例が多かったとする報告。 | ただし「すでに変形が進んだ足」を対象にしており、発症初期段階や一般健常者への適用には注意が必要。 |

| “Foot morphology as a predictor of hallux valgus development in adolescents” | 足の形態(扁平足傾向含む)を、青年期における外反母趾発症の予測因子として検討。扁平足傾向を持つ足形態が、将来的な外反母趾リスクを上げることを示唆。 | 若年者対象の研究なので、成人以降の進行との関係を補完する形で参照すると良い。 |

| “Severity of flatfoot and hallux valgus deformities: Is there a correlation?” | 扁平足変形と外反母趾変形の重症度の相関を後ろ向き観察研究で評価。両者には一定の相関がある可能性を示唆。 | 相関を示すが、「足指変形 → 扁平足」か「扁平足 → 足指変形」かを決める証拠にはならない。 |

| “Impact of pes planus on clinical outcomes of hallux valgus surgery” | 外反母趾手術患者における扁平足の付随状態と術後成績との影響を検討。扁平足併存例は多く、扁平足が外反母趾に与える力学的ストレスが議論されている。 | 主に整形外科的観点から、手術後の再発・力学バランスを中心に解析している。 |

浮き指・ハンマートゥと扁平足との関連性を示す研究一覧

| 論文/研究 | 関連内容・結論 | コメント/限界 |

|---|---|---|

| “Relationship between foot alignment and floating toes classified in static and dynamic conditions in females” | 浮き指(floating toe)を静的・動的に分類し、足部アライメント(アーチ高、趾角など)との関連を調査。アーチ高が低い群で浮き指が改善しにくい傾向。 | 女性対象で相関関係を示すが、因果関係は不明。浮き指のタイプ別分類という点で臨床応用しやすい。 |

| “A cross-sectional study on the correlations between FT (floating toe), plantar arch posture, and body composition in children” | 浮き指スコアと足底アーチ(縦アーチ)の関係を調査。アーチ低下傾向と浮き指の関連性を示唆。 | 子ども限定・横断的研究であり、成長後の影響や因果関係の解釈には限界がある。 |

| “An investigation into the hammer toe effects on the lower extremity mechanics and plantar fascia tension” | ハンマートゥ変形がウインドラス機構や足底腱膜の張力に及ぼす影響を3Dモデルで解析。トルク減少と腱膜へのストレス蓄積が示された。 | モデル研究であり、臨床的アウトカムとの整合は検討が必要。理論的には扁平足の進行要因として成立する。 |

| “Foot Disorders, Foot Posture, and Foot Function: The Framingham Foot Study” | 扁平足傾向をもつ足 (pes planus posture) は、ハンマートゥ (hammer toes) や趾の重なり (overlapping toes) のオッズが有意に高いという関連を報告。 | 大規模コホート研究だが、横断的デザインであり、因果関係を断定できない。扁平足とハンマートゥが共存しやすい統計的傾向を示すもの。 |

| “Occurrence of Floating Toe from the Viewpoint of the Structure of Foot Arch” | 成人女性 65 名を対象に、浮き指群 vs 通常指群でアーチ高さ率 (座位 vs 立位) の差異を比較。浮き指群は、立位時・座位時でのアーチ高さ率差 (立位 → 座位変化) が小さめである傾向を報告。 | 被験者数が少数 (65 名) で、相関関係の述べるにとどまる。靴や動的負荷条件での評価は含まれない。 |

カンタンに言えば、こういうことだよ!

扁平足は、

①靴の履き方・靴下の素材・スリッパ

↓

② 靴や靴下の中で足がすべる

↓

③ 足指を反らせたり曲げて踏ん張る

↓

④ 浮き指・屈み指

↓

⑤ 足指を使わずに歩く

↓

⑥足の筋肉が使いにくくなる

↓

⑦足のアーチが支えられなくなる

↓

⑧扁平足

というメカニズムで起こります。

つまり、原因は①にあります。

結果である⑧ばかりにアプローチしても、変化しにくいのはそのためです。原因である①に目を向けながら、④や⑤にも同時に対処していくこと。それが、扁平足を整えるための近道です。インソールは⑧のみのアプローチなので、最初は良くても戻ってしまう理由がこれなんです。

YOSHIRO SOCKS:①④⑧にアプローチ

ひろのば体操:④にアプローチ

小股歩き:⑤にアプローチしていきます。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)