【医療監修】目元のたるみ・まぶたの下がりと姿勢・足指の“意外な関係”|専門家が解剖学メカニズムを徹底解説

なぜ目元のたるみ・まぶたの下がりが起こるのか?

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「最近、まぶたが重くて目が小さく見える」「目元が疲れて老けて見える」——こうした悩みを抱える方はとても多いです。一般的には加齢や皮膚のたるみが原因とされますが、実際にはそれだけで説明できないケースを数多く見てきました。

私は理学療法士として臨床に携わり、10万人を超える方々の姿勢や足指を診てきました。その経験から言えるのは、目元のたるみは顔の筋肉だけの問題ではなく、全身の姿勢バランスに深く関わっているということです。

加齢や脂肪の増加だけでは説明できない理由

年齢とともに皮膚のコラーゲンやエラスチンが減少し、弾力が失われることでたるみが生じます。さらに、眼窩脂肪が前方へ突出することで「目袋」が目立ち、老けた印象につながります。

しかし、20代や30代であっても「まぶたが下がる」「目が開けづらい」と訴える方がいます。この場合、加齢では説明できません。そこには必ず姿勢や筋肉バランスの乱れが存在しています。

「痩せているのに目元がたるむ」人が多い背景

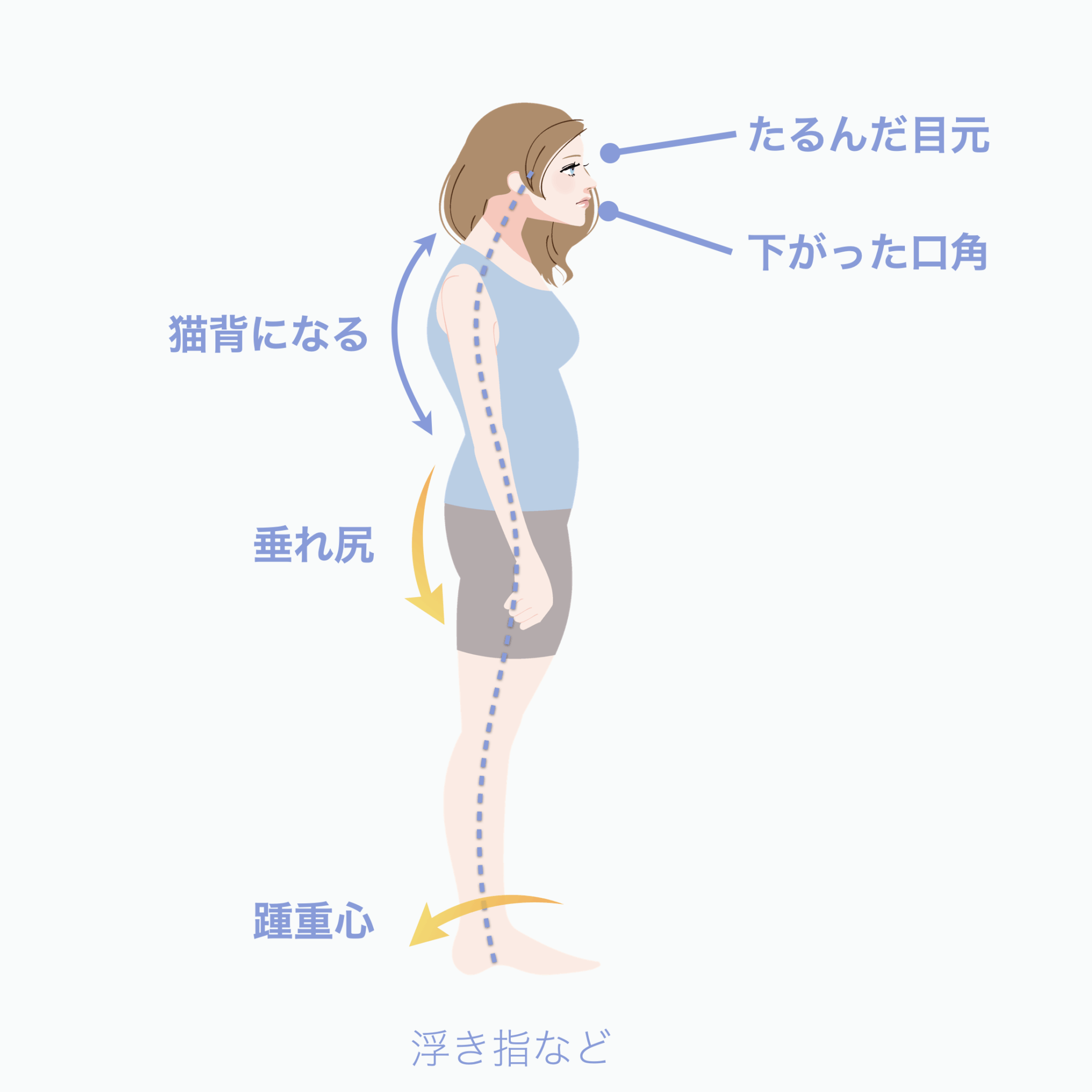

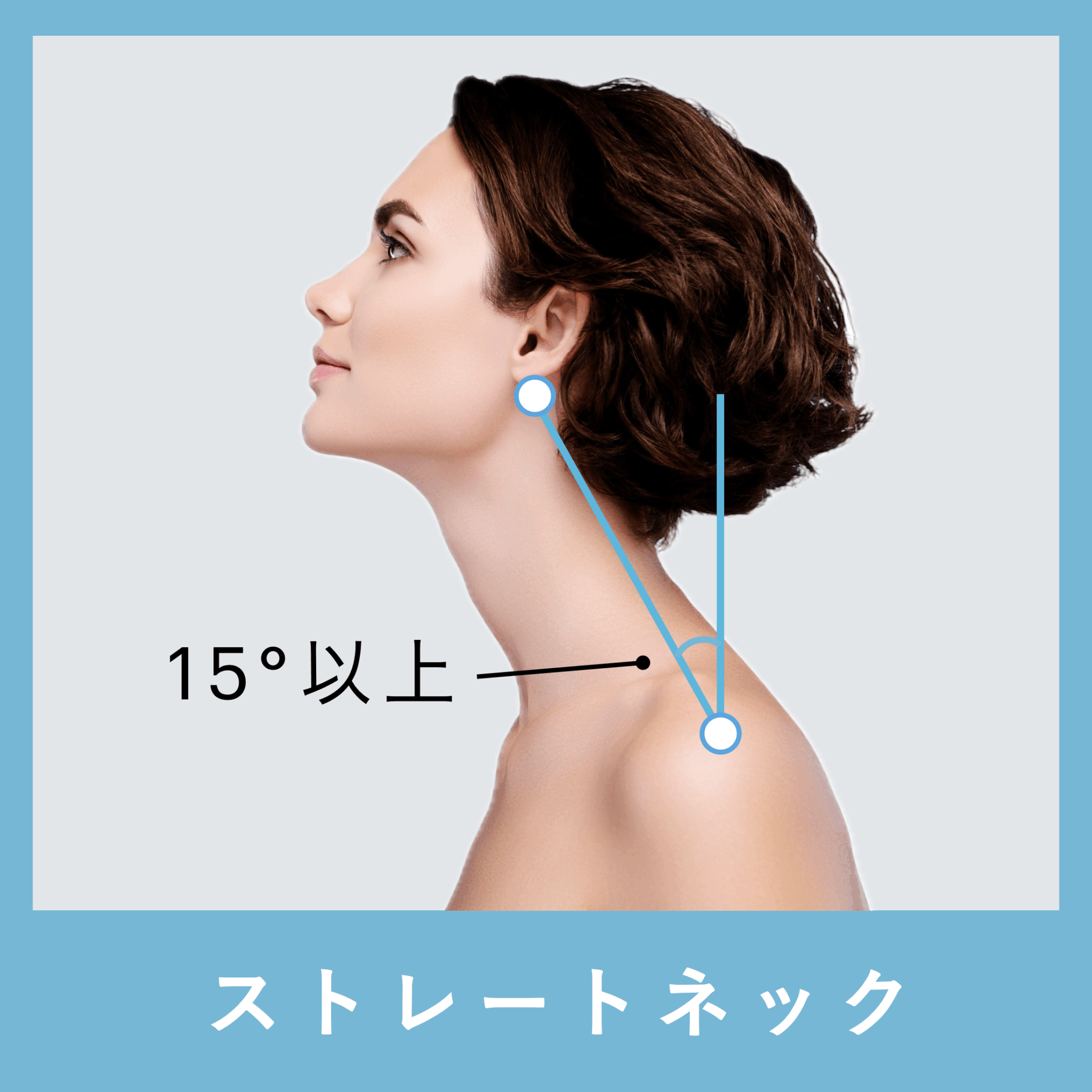

痩せていて脂肪が少ない人でも、目元がたるんで見えることがあります。これは、足指の変形が原因で、スウェイバックや猫背やストレートネックなどの姿勢異常によって頭部が前に突き出し、目の周囲の筋肉が常に引っ張られる状態になるからです。

とくにパソコンやスマホを長時間使う現代人は、首が前傾し、目元に余計なストレスがかかりやすい環境にあります。その結果、年齢に関係なく目元が下がるという現象が起きるのです。

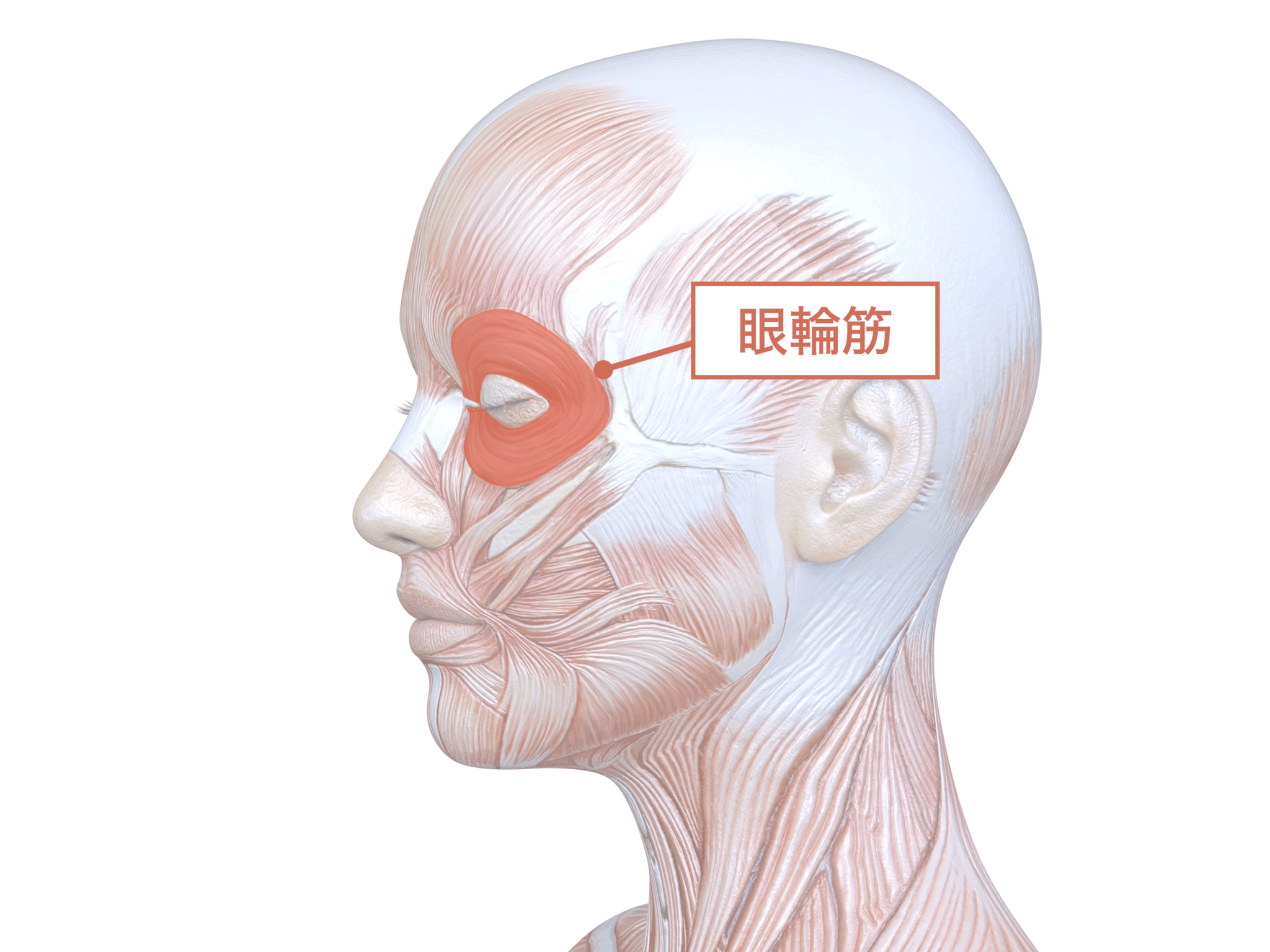

眼輪筋の衰えと姿勢・全身の関係性

眼の周りにある眼輪筋は、まぶたの開閉や涙の分泌などに関わります。ところが、この筋肉は単独で働いているのではなく、首・頬・口周囲の筋肉と強くつながりを持っています。

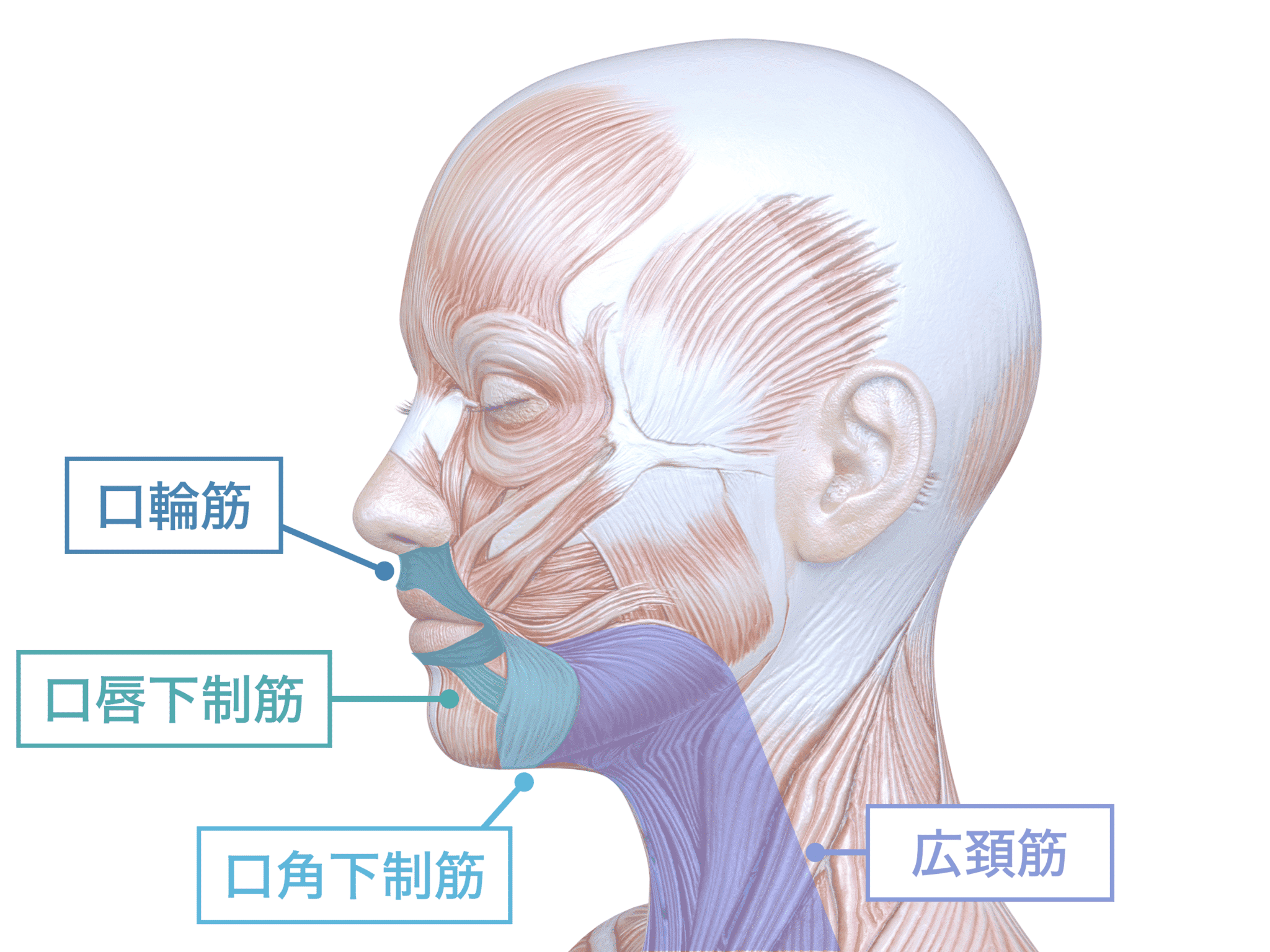

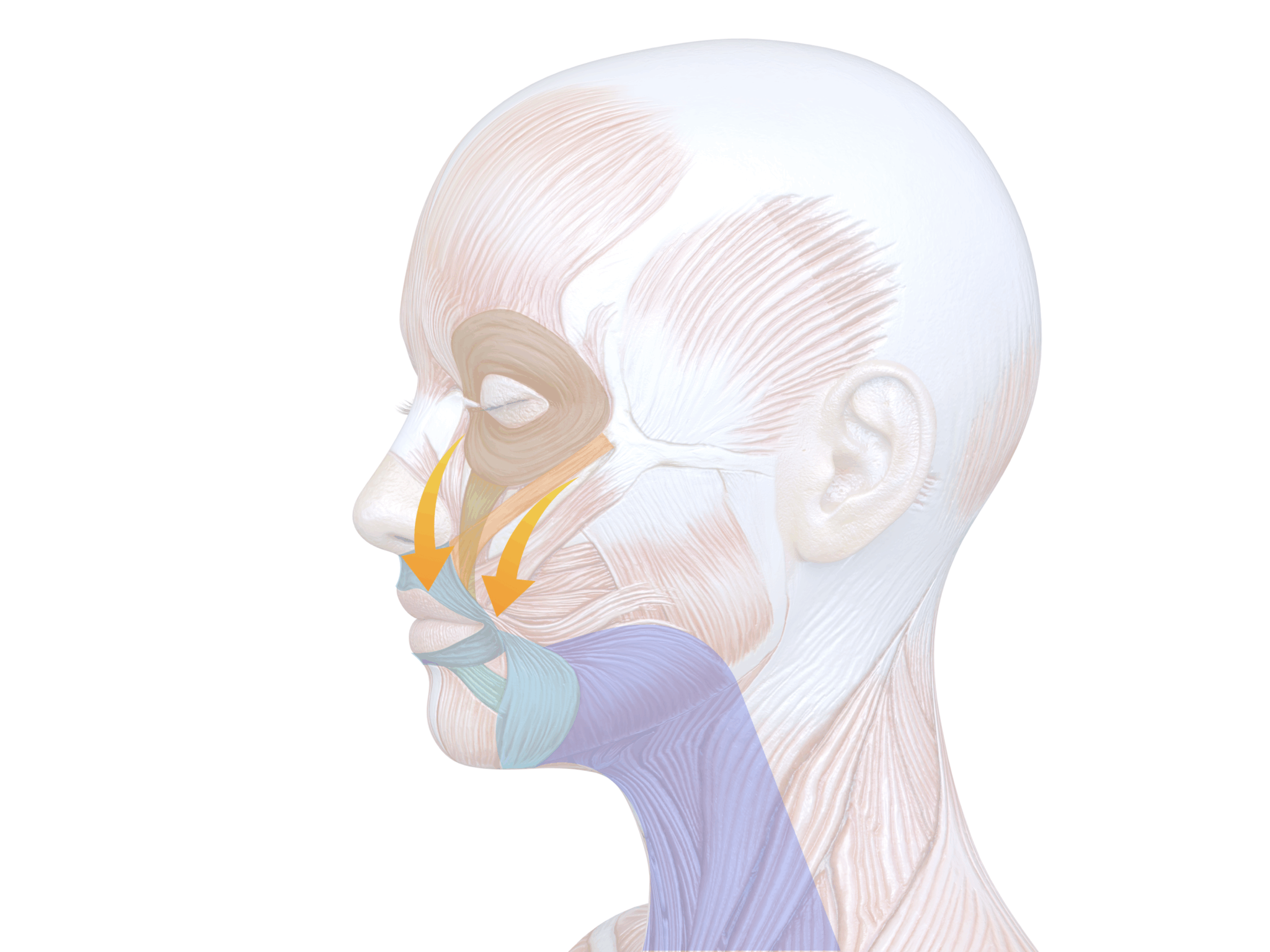

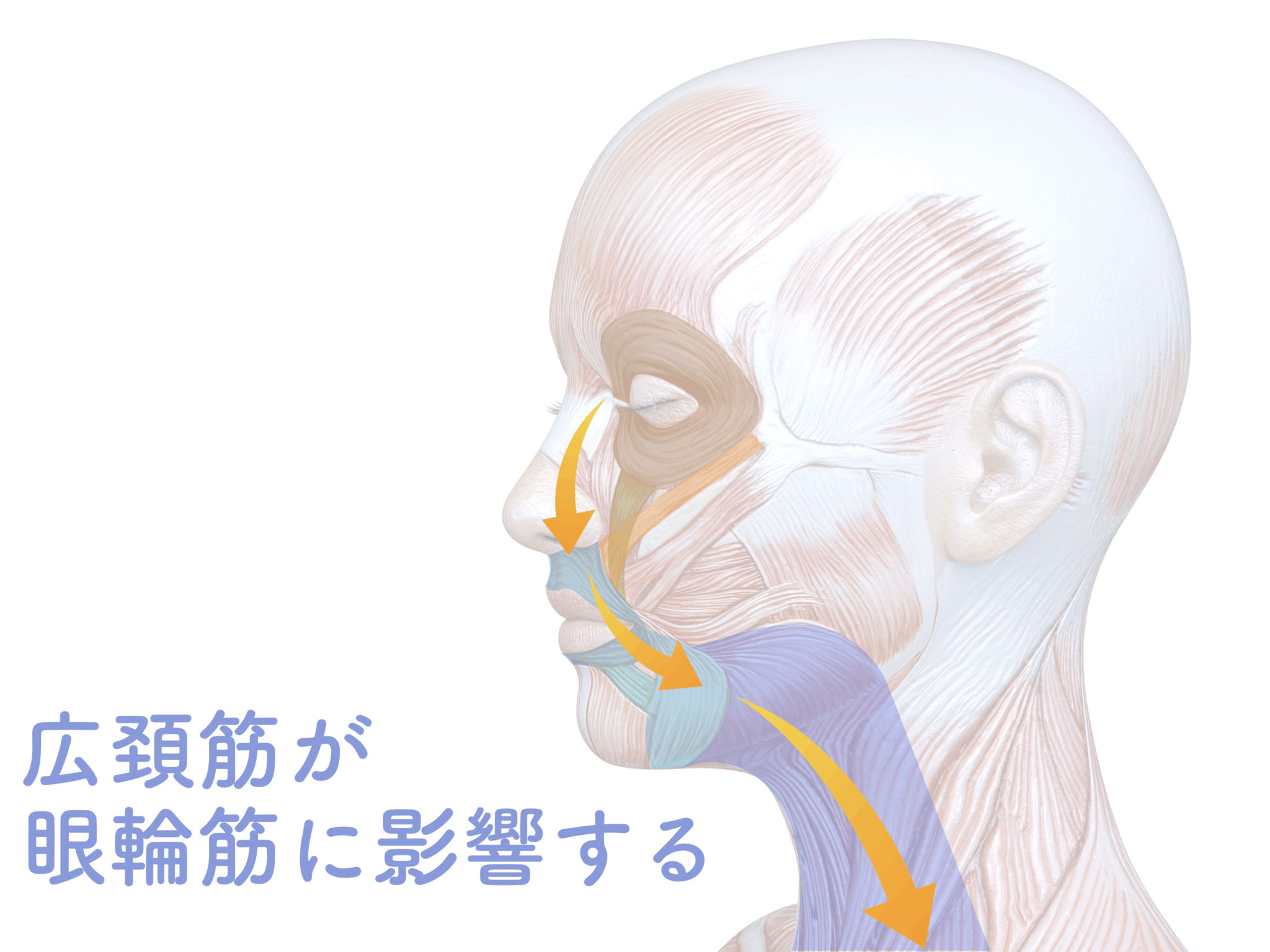

ストレートネックによって広頚筋が引き延ばされると、口角下制筋や下唇下制筋、口輪筋の上唇部まで張力が波及します。さらにその影響は、小頬骨筋・大頬骨筋へと伝わり、これらの筋が眼輪筋下部と交錯する部分を介して、目の下の皮膚や筋肉を牽引します。

本来なら頬を持ち上げて笑顔を作る小頬骨筋・大頬骨筋が「伸ばされて弱化」し、結果的に眼輪筋下部まで下方へ引き込まれるのです。この仕組みこそが、加齢だけでは説明できない目元のたるみの正体です。

実は「足指」が目元に影響していた

ここで意外に思われるかもしれませんが、私が臨床現場で強く実感しているのは「目元と足指の関係」です。

足指の変形(外反母趾・内反小趾・浮き指・寝指・屈み指)がもたらす姿勢異常

外反母趾・内反小趾・寝指・浮き指・屈み指や足趾機能不全などにより、足指が正しく機能していないと、身体はバランスを崩します。

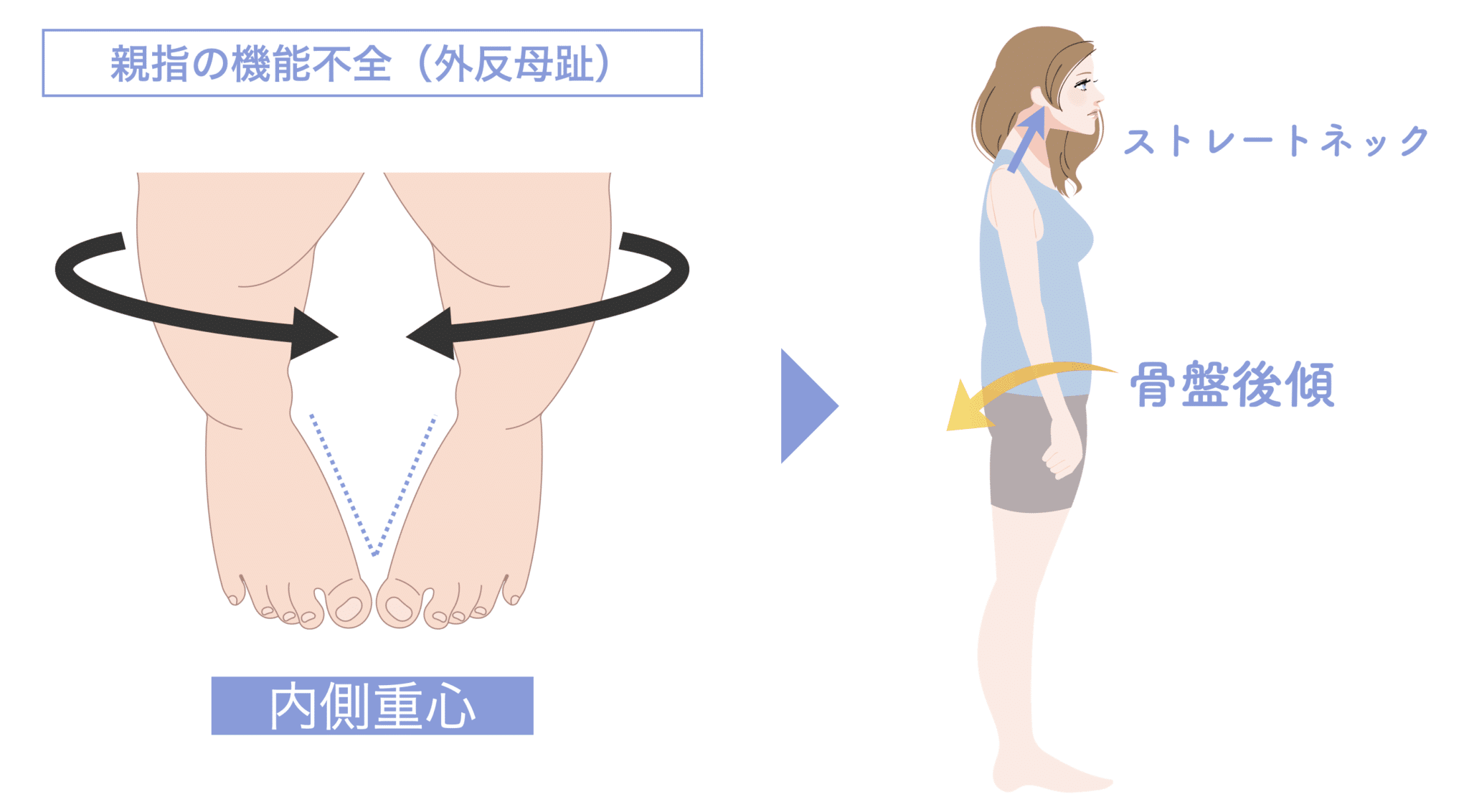

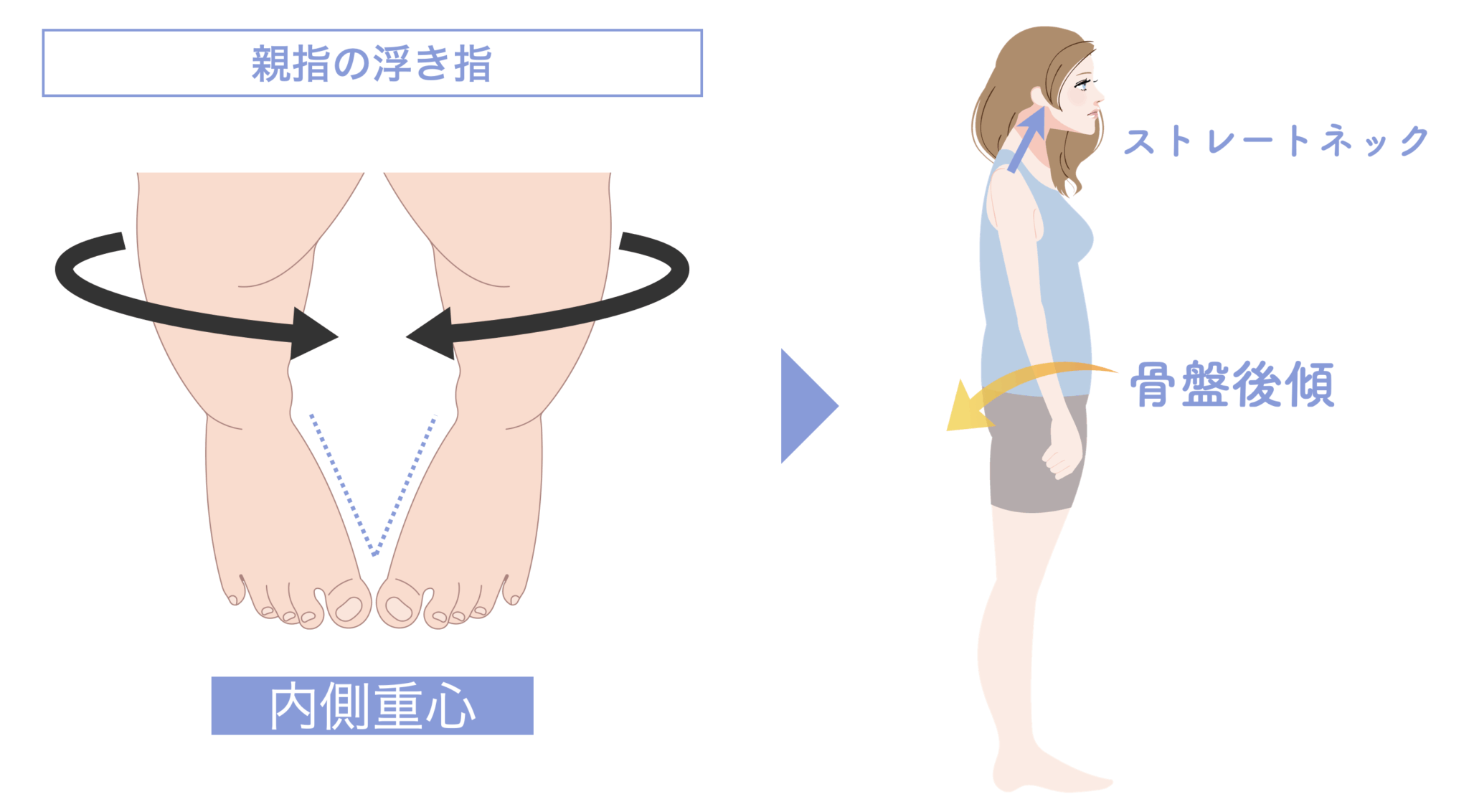

外反母趾→内側重心→回内足→X脚→骨盤後傾→猫背→頚椎前弯(ストレートネック)

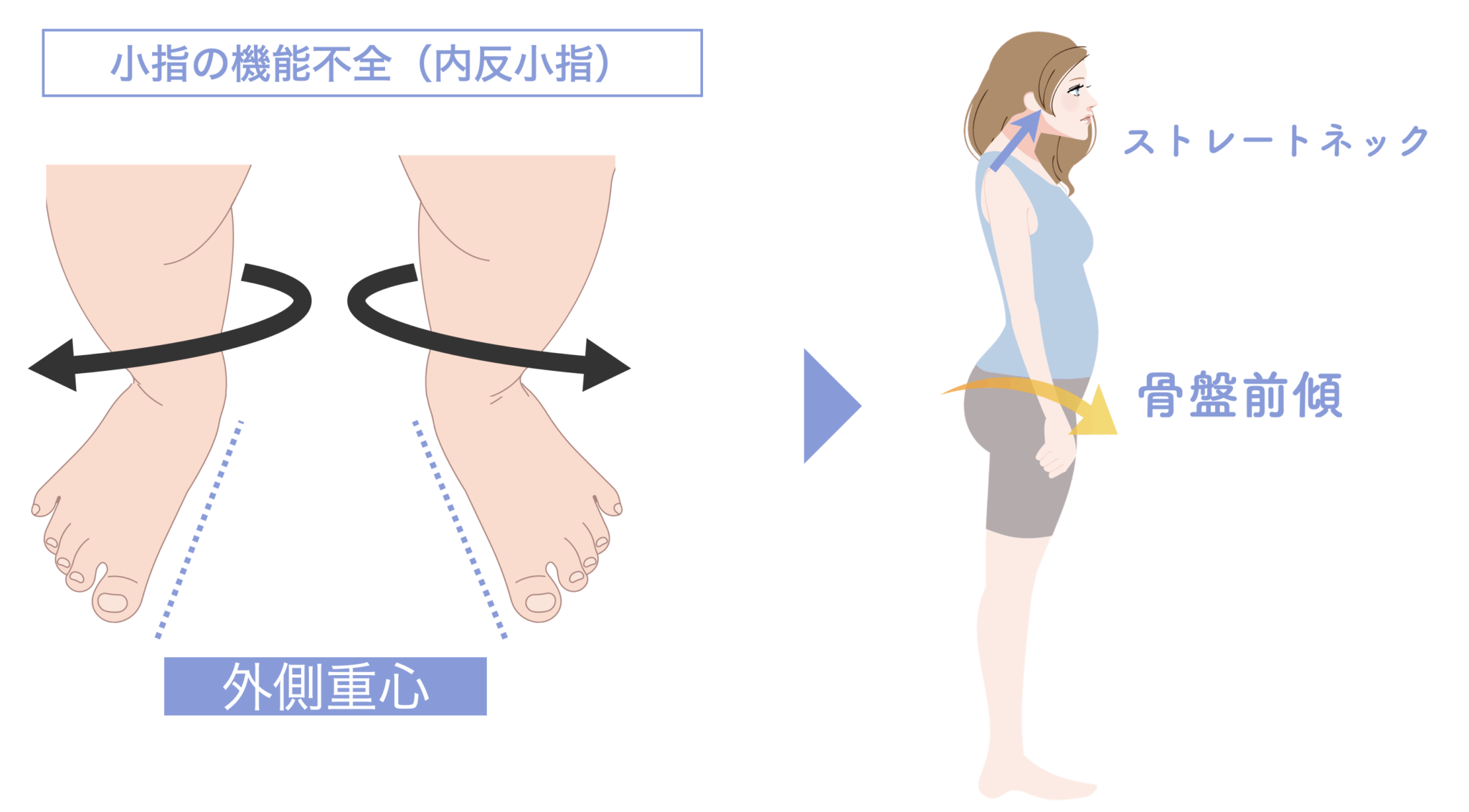

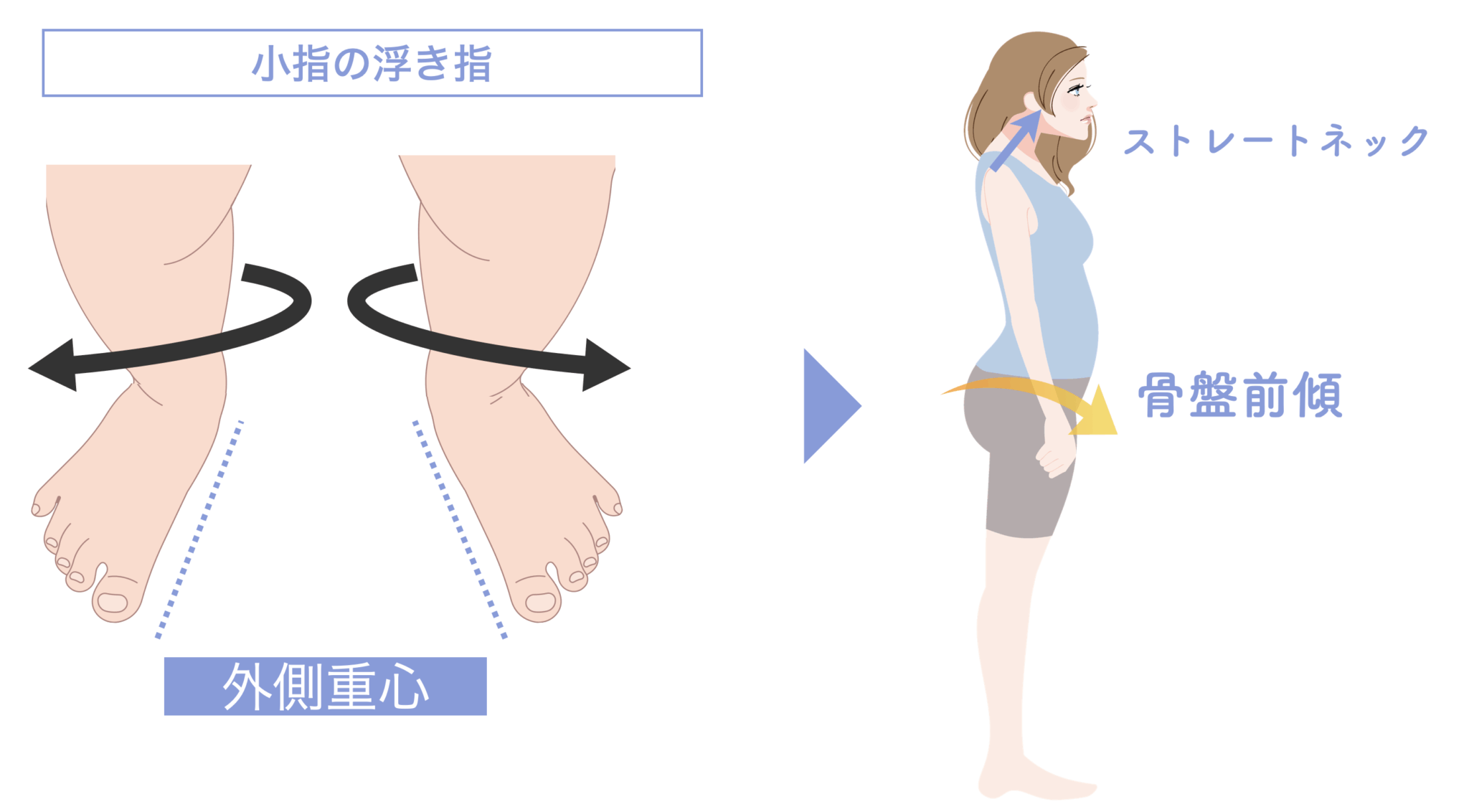

内反小趾・寝指→外側重心→回外足→O脚→骨盤前傾→反り腰(スウェイバック)→頚椎前弯

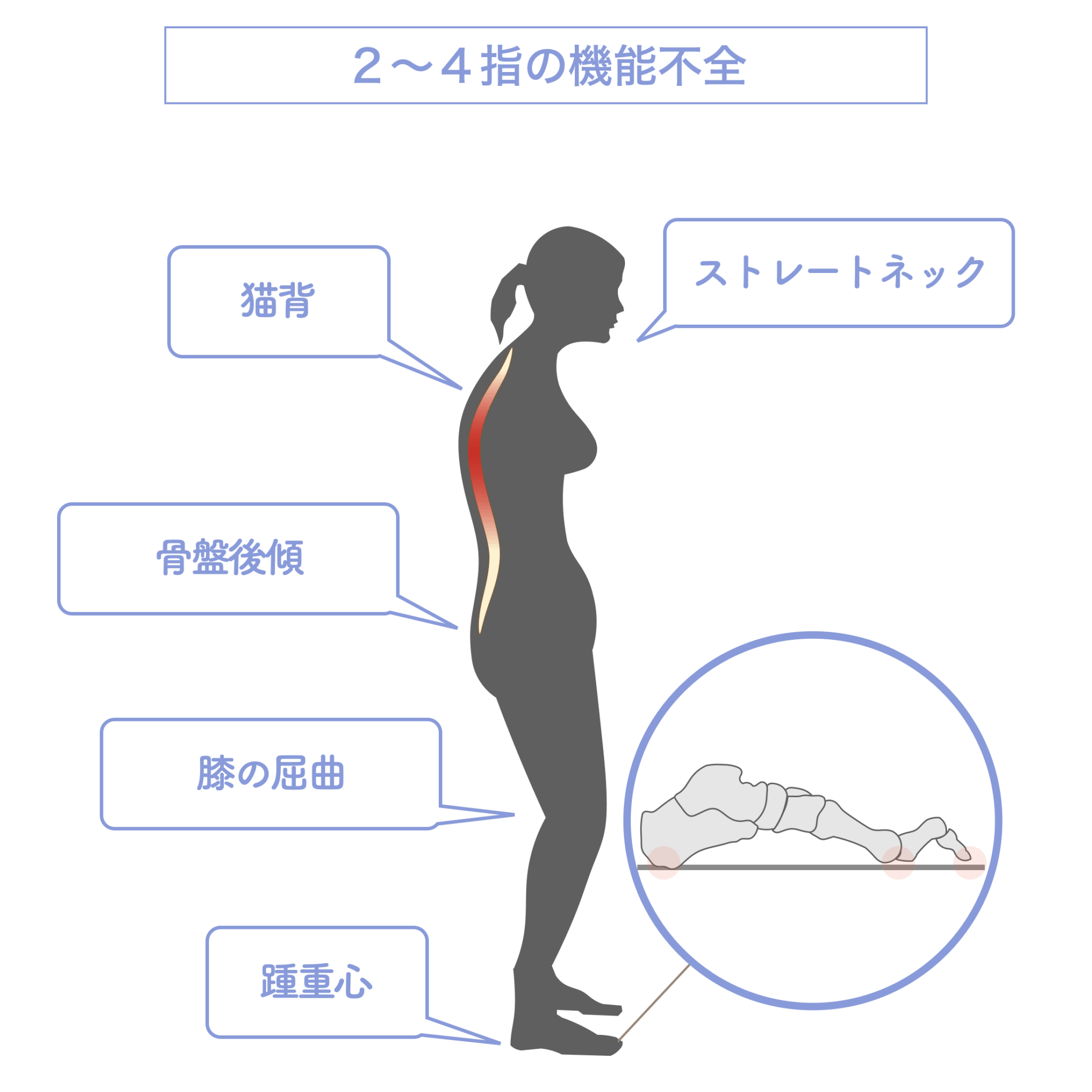

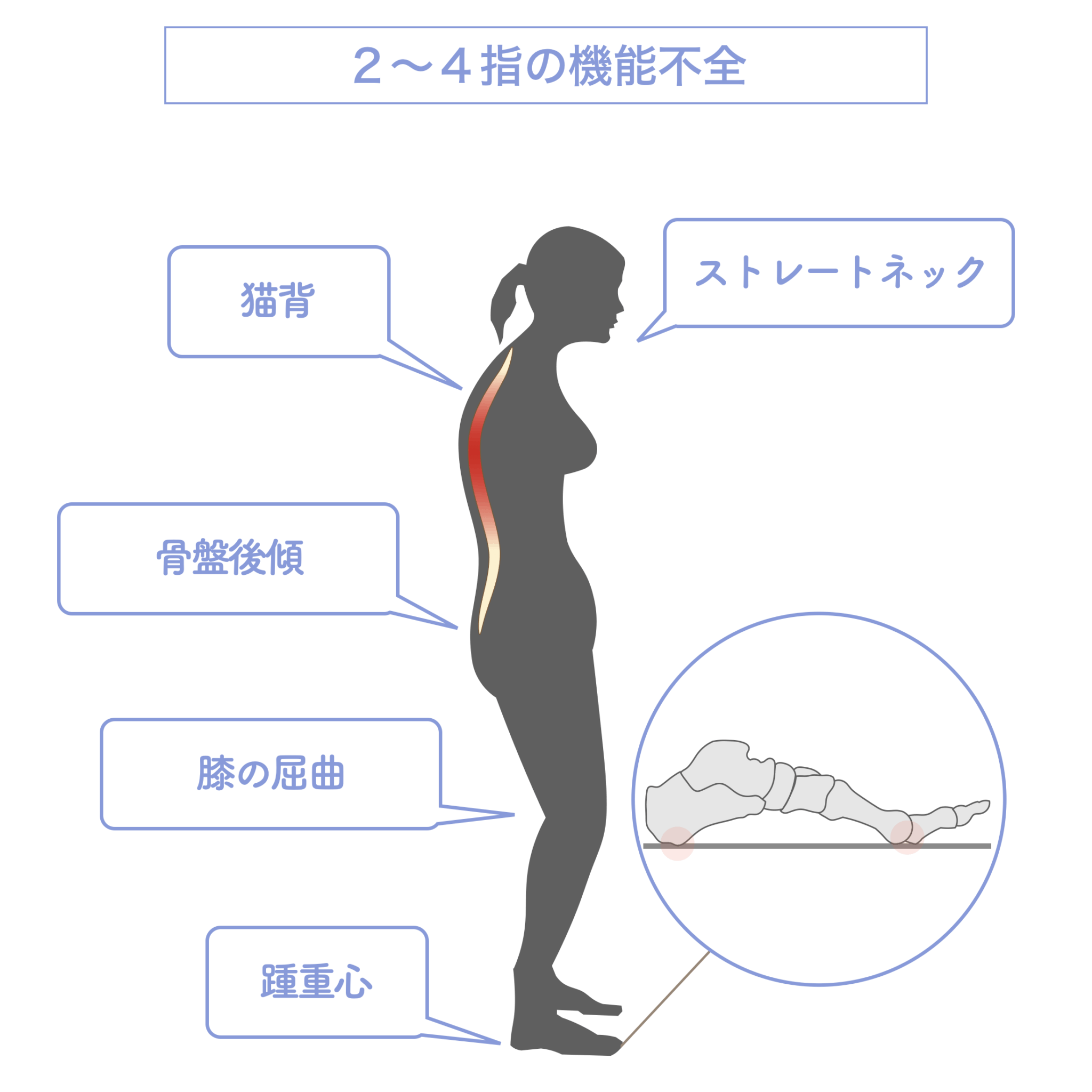

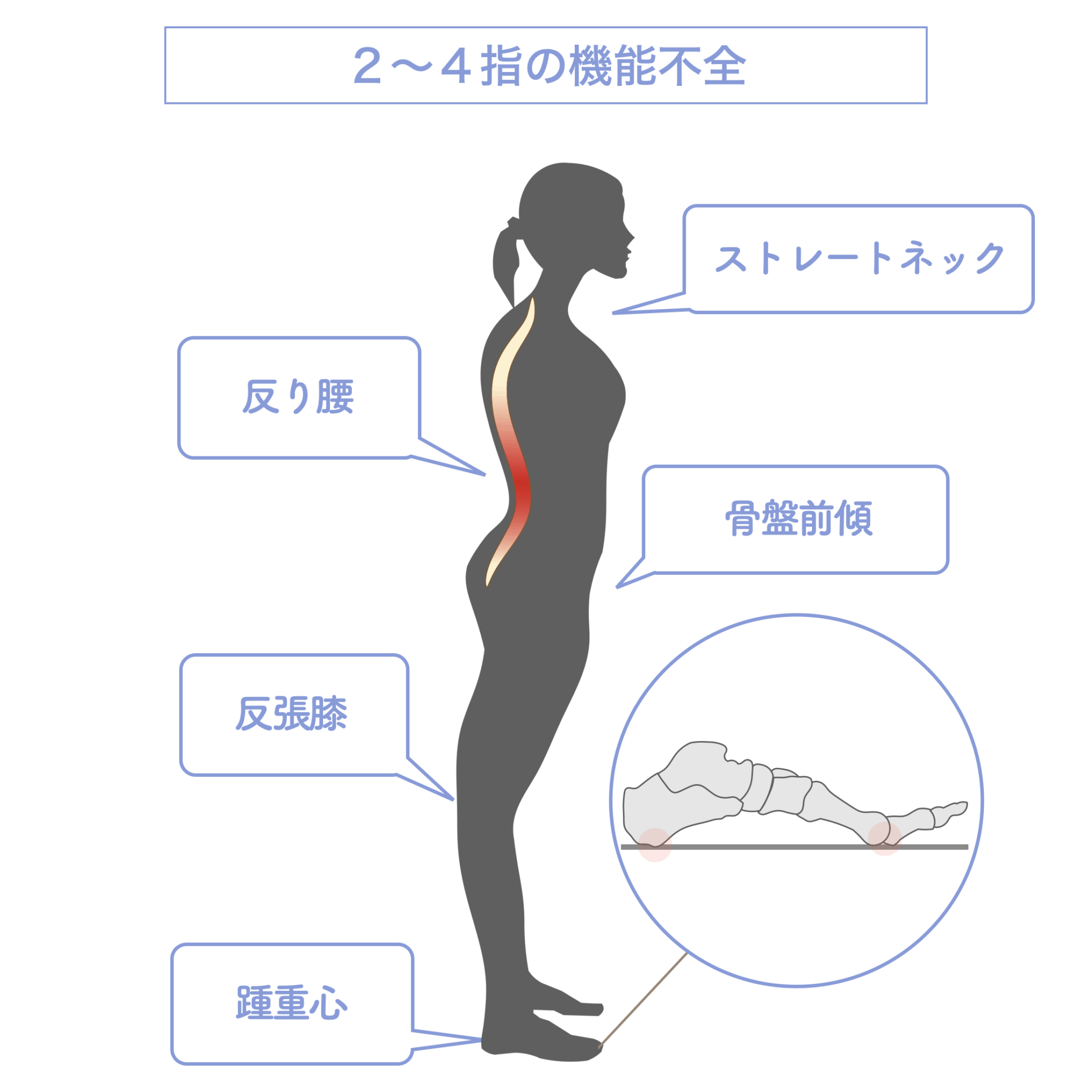

①屈み指→踵重心→膝の屈曲→骨盤後傾→猫背→頚椎前弯(ストレートネック)

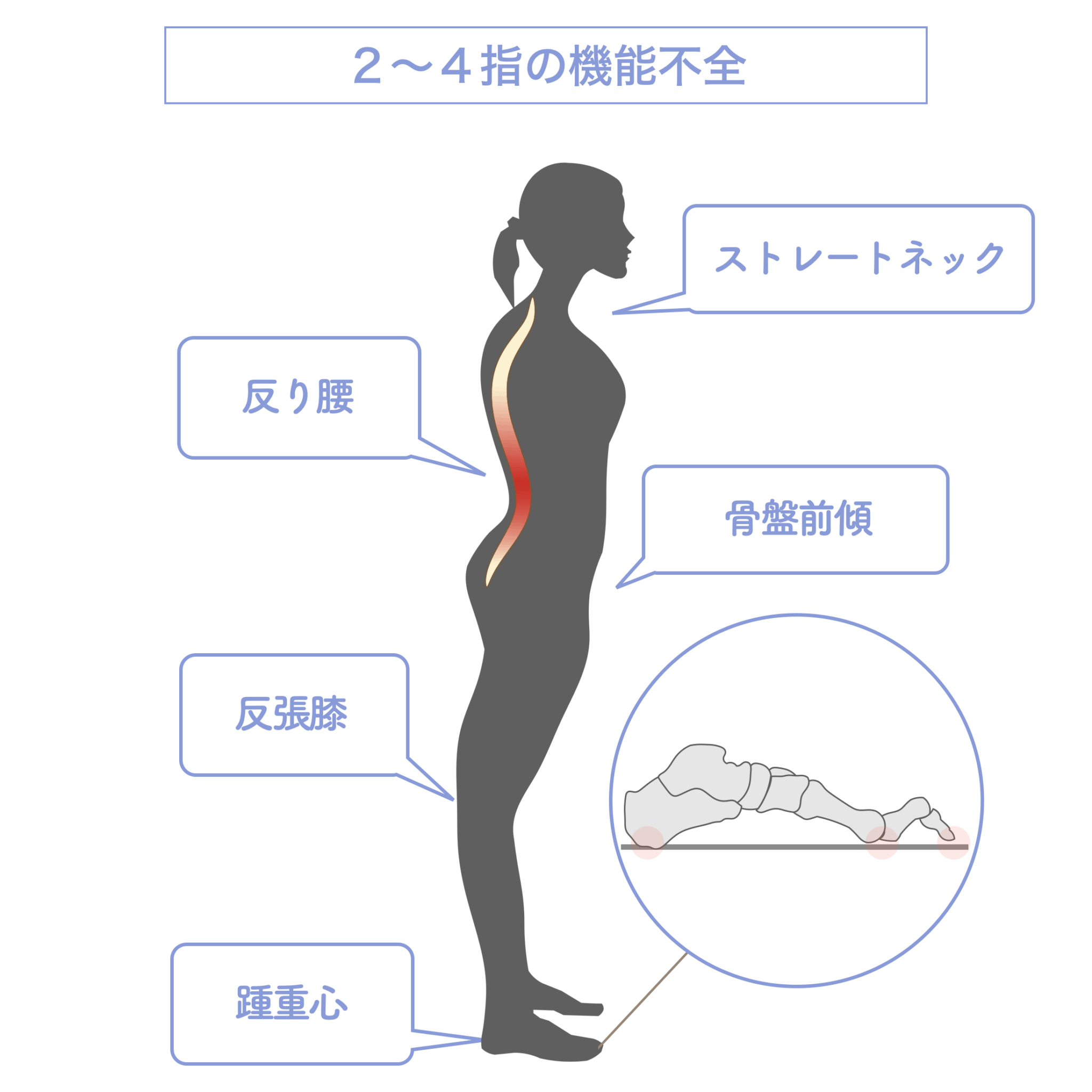

②屈み指→踵重心→反張膝→骨盤前傾→反り腰(スウェイバック)→頚椎前弯

①浮き指→踵重心→膝の屈曲→骨盤後傾→猫背→頚椎前弯(ストレートネック)

②浮き指→踵重心→反張膝→骨盤前傾→反り腰(スウェイバック)→頚椎前弯

①親指の浮き指→内側重心→回内足→X脚→骨盤後傾→猫背→頚椎前弯(ストレートネック)

①小指の浮き指→外側重心→回外足→O脚→骨盤前傾→反り腰(スウェイバック)→頚椎前弯

このような足指の異常は、やがて首や肩に負担を与え、頭部が前方に倒れ込みます。すると、先ほど解説した「広頚筋→口周囲筋→頬筋群→眼輪筋下部」という牽引連鎖が働き、目元のたるみが強調されていくのです。

| カテゴリー | 該当する足指タイプ |

|---|---|

| 内側重心タイプ | 外反母趾/親指の浮き指 |

| 外側重心タイプ | 内反小趾・寝指/小指の浮き指 |

| 踵重心タイプ | 屈み指/浮き指 |

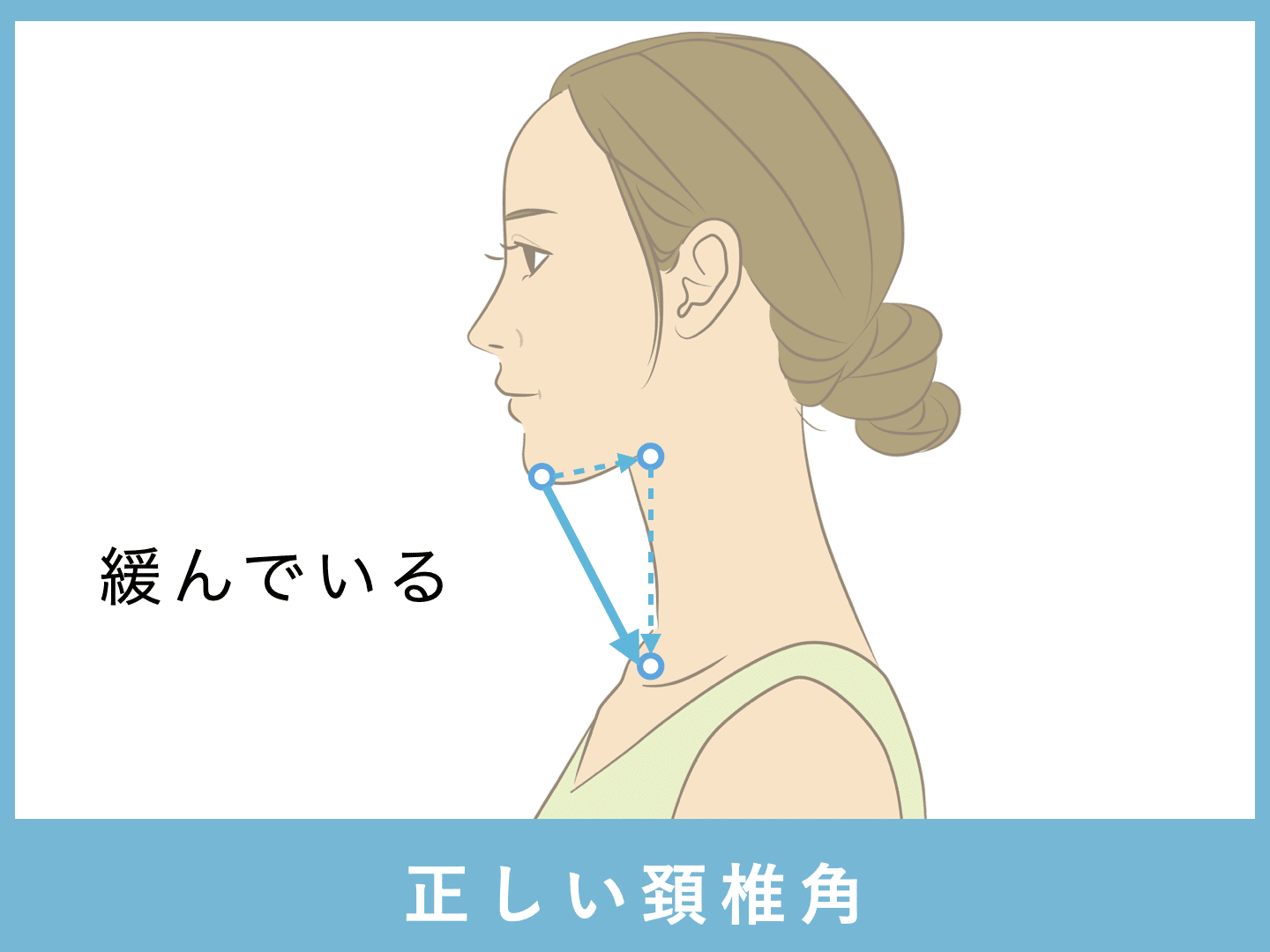

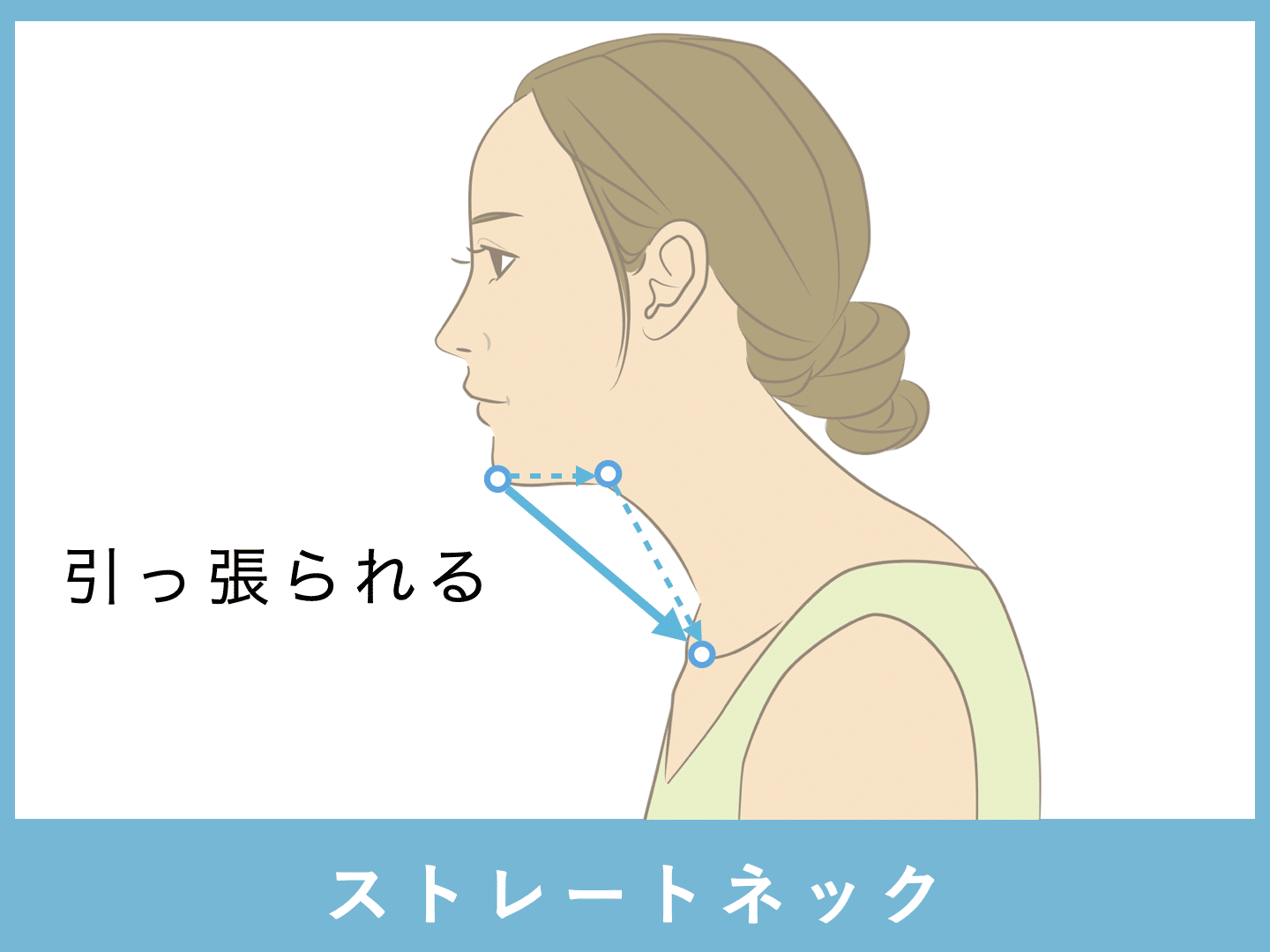

猫背・ストレートネックとまぶたの下垂の関係

スウェイバックや猫背やストレートネックになると、頭は体幹より前に突き出し、首の前後にある筋肉が常に引っ張られた状態になります。この時点で首や肩に負担がかかるのはイメージしやすいと思いますが、実際にはその影響は顔の筋肉(表情筋)にまで波及し、まぶたの下垂や目元のたるみにつながります。

1. 首から口周囲への張力の伝達

起始:鎖骨や胸部の筋膜

停止:下顎骨の下縁・口角・口輪筋

作用:首の皮膚を下げ、口角を引き下げる

ストレートネックで首が前に出ると、この筋肉が伸ばされて張力が強まり、口角を下げる方向に働きます。

起始:下顎骨の下縁

停止:口角・下唇皮膚

作用:上唇と口角を下に引っ張る

広頚筋と連続しており、広頚筋の緊張がそのまま口元を下方に引き込みます。

起始:下顎骨の全面

停止:口角・下唇皮膚

作用:下唇を外側方向へ引っ張る

広頚筋と連続しており、広頚筋の緊張がそのまま口元を下方に引き込みます。

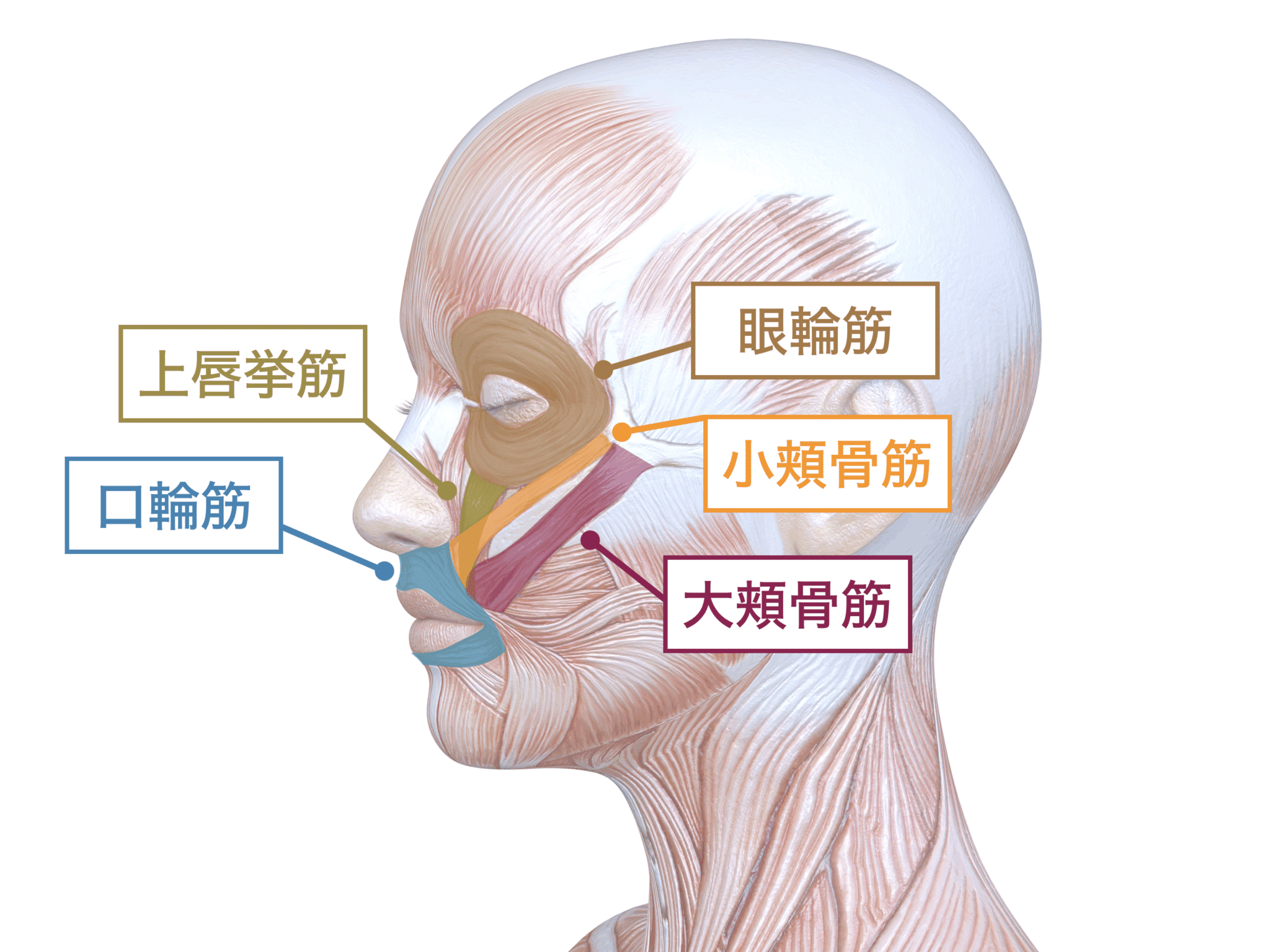

2. 口元から頬へ —— 笑顔を作る筋の弱化

下制筋群からの張力によって口輪筋が下方向に引っ張られ、口角や上唇が下がり、“への字口”の状態になります。

このとき、上唇と連続する 小頬骨筋・大頬骨筋・上唇挙筋 も同時に伸張され、本来の「口角や上唇を持ち上げる力」が弱まります。さらに、これらの筋の一部線維は 眼輪筋下部に停止しているため、下方向への張力がそのまま目元にまで波及し、下まぶたを引き下げる要因となります。

起始:上顎骨歯槽隆起、下顎骨歯槽隆起、鼻中隔、周囲の皮筋線維束

停止:口唇の皮膚

作用:口を閉じたりすぼめたりする

下制筋群からの張力によって口輪筋が下方向に引っ張られ、口角や上唇が下がり、“への字口”の状態になります。

起始:頬骨弓

停止:口角皮膚、眼輪筋外側下部

作用:口角を斜め上方に引き上げる

本来は笑顔で口角を上げる筋ですが、口角や上唇が下に引かれると、この筋も下方に牽引され、「頬を持ち上げる力」が低下します。

起始:頬骨前面

停止:上唇皮膚(口輪筋に合流)、眼輪筋外下部

作用:上唇を持ち上げる

上唇が下に引っ張られると、この筋も同時に伸ばされ、目元へ直接張力が及びます。

起始:上顎骨の眼窩下縁

停止:上唇皮膚

作用:上唇を持ち上げる

上唇挙筋は目のすぐ下(眼窩下縁)から始まるため、下方へ引っ張られるとダイレクトに下まぶたや眼輪筋下部へ張力が伝わり、クマやたるみの形成に直結します。

3. 頬から目元へ —— 眼輪筋への影響

眼窩部・眼瞼部・涙嚢部(ホルネル筋)の3部に分けられる

起始:内眼角靭帯、上顎骨・前頭骨の内側縁

停止:まぶた・眼窩周囲の皮膚

作用:まぶたを閉じる、瞬目、涙液の循環

小頬骨筋・大頬骨筋の一部が眼輪筋外側下部に停止しているため、頬の下方向への張力がそのまま目元に伝わり、下まぶたを引き下げます。

4. 結果として起こること

流れを整理すると

口輪筋を下方に引っ張る

上唇が下制され、そこから連続する 小頬骨筋・大頬骨筋・上唇挙筋が伸張される

本来は上唇を引き上げる筋だが、下方張力により牽引され、持ち上げる力が弱化。

→ 深層線維は眼輪筋涙嚢部と連続しており、その張力が下まぶた内側へ伝達される。

本来は口角・上唇を持ち上げる筋だが、下方張力により牽引され、持ち上げる力が弱化

→ 一部線維は 眼輪筋外側下部に停止しているため、その張力が直接目元に伝達される

上唇挙筋や頬筋群からの張力が伝わり、下まぶたを下方に牽引

→下まぶたの皮膚が下方へ引き込まれ、たるみ・クマ・シワが目立つ

5. 臨床での観察

実際の観察では、足指の使いやすさが高まった方の中に、「視界のすっきり感を感じた」と話されるケースがありました。

これは偶然ではなく、足指→姿勢→頚部→頬→目元という明確な解剖学的メカニズムを反映した“感じ方の変化”と考えています。

手の逆立ち理論から考える「足指と目元」

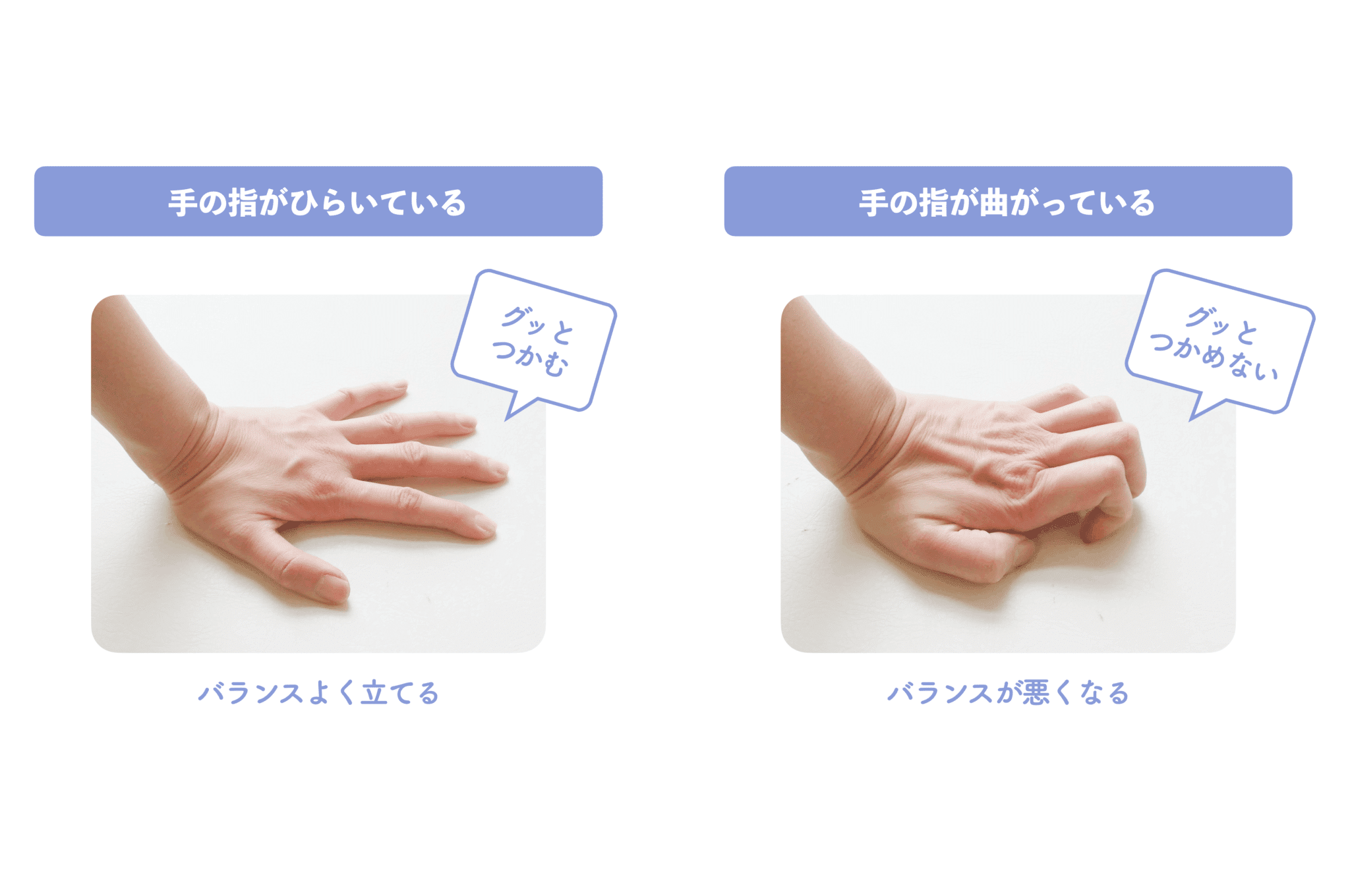

私は「Hand-Standing理論」という独自の考え方を提唱しています。手で逆立ちするとき、指先が体のバランスを支えますよね。実は足も同じで、足指が体のバランスの出発点なのです。

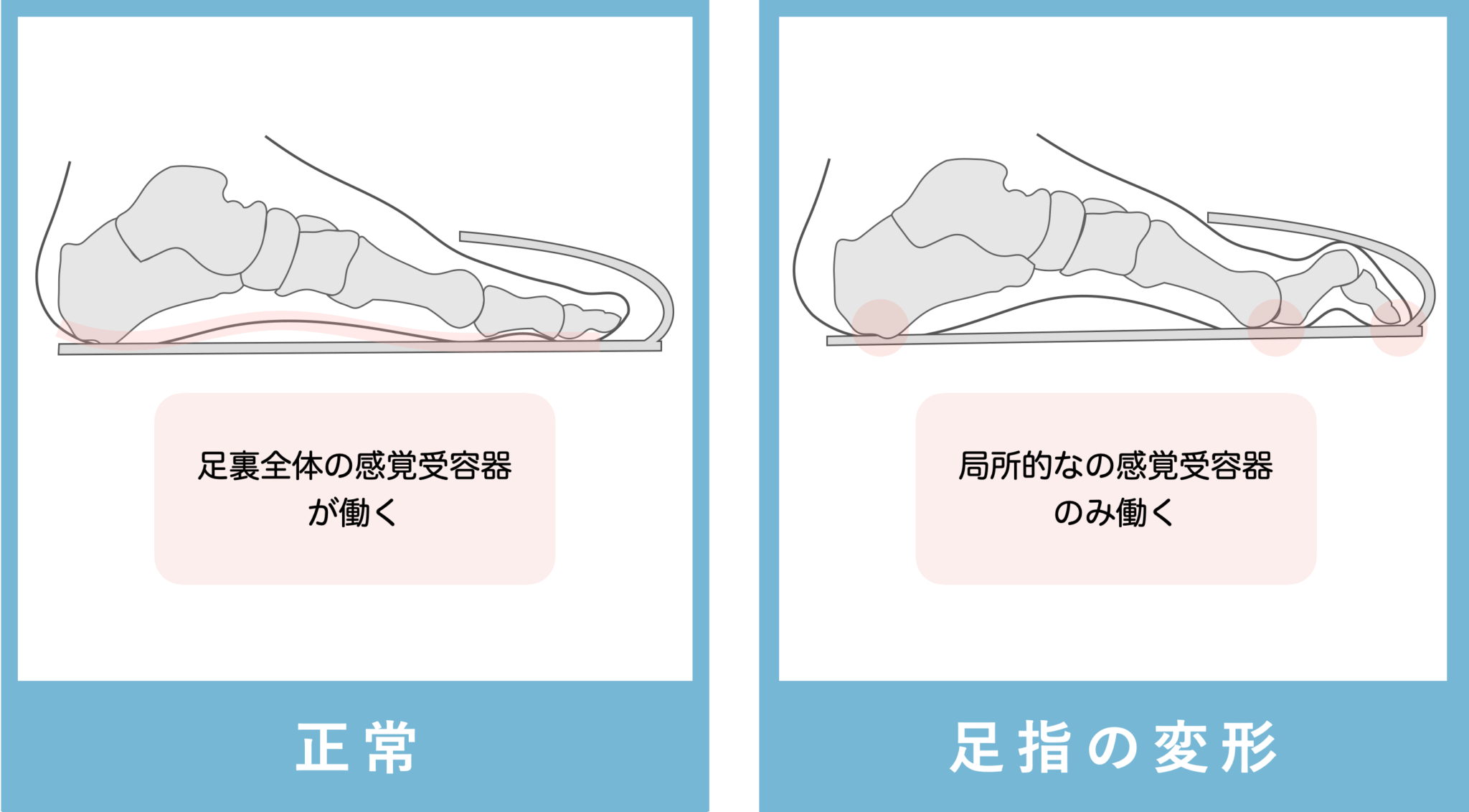

足指が地面をしっかり捉えると、足裏の神経入力が脳へと伝わり、正しい姿勢が保たれます。逆に足指が浮いていたり、変形していたりすると、この情報が乱れてしまい、姿勢が崩れます。

姿勢が崩れれば首や頭部の位置もずれ、目元の筋肉にも負担がかかる——この流れが「足指と目元」のつながりです。

足指が全身バランスの起点になる仕組み

足指が地面をしっかり捉えると、足裏にある感覚受容器からの情報が脳に伝わり、姿勢を調整する神経回路が正しく働きます。逆に足指が浮いていたり、外反母趾や寝指などで変形していると、地面からの情報が脳に正確に伝わらず、体は無意識にバランスを崩した姿勢を取るようになります。

その結果、

- 骨盤や背骨のアライメントが崩れる

- 首が前方に突き出す(ストレートネック)

- 広頚筋から口角下制筋・口輪筋を介して頬の筋群が牽引される

- 小頬骨筋・大頬骨筋・上唇挙筋が伸ばされ、眼輪筋下部にまで張力が及ぶ

という運動連鎖が生じ、目元の皮膚や筋肉にまで下方向のストレスが加わるのです。

メカニズムを知れば納得!

目元のたるみは、

①靴の履き方・靴下の素材・スリッパ

↓

② 靴や靴下の中で足がすべる

↓

③ 足指を反らせたり曲げて踏ん張る

↓

④ 浮き指・屈み指

↓

⑤ 足指を使わずに歩く

↓

⑥足の筋肉が落ちていく

↓

⑦足のアーチが横に広がる(開帳足)

↓

⑧親指・内反小趾

↓

⑨踵重心+内側重心・外側重心

↓

⑩骨盤の前傾・後傾

↓

⑪反り腰・猫背

↓

⑫ストレートネック

↓

⑬頭部の前方突出

↓

⑭広頚筋の筋肉が伸長

↓

⑮口腔周囲筋が下方に引き込まれる

↓

⑯小頬骨筋・大頬骨筋・上唇挙筋が伸張

↓

⑰眼輪筋の下部が下方に引き込まれる

というメカニズムで起こります。

つまり、原因は①にあります。

結果である⑰ばかりにアプローチしても、変化しにくいのはそのためです。原因である①に目を向けながら、④⑤⑧にアプローチしながら、⑨にも同時に対処していくこと。それが、目元のたるみを整えるための近道です。眼輪筋ケアは⑰にアプローチするだけなんです。

YOSHIRO SOCKS:①④⑧に同時アプローチ

ひろのば体操:④⑧にアプローチ

小股歩き:⑤にアプローチしていきます。

鏡の前でできる!足指・姿勢セルフ診断

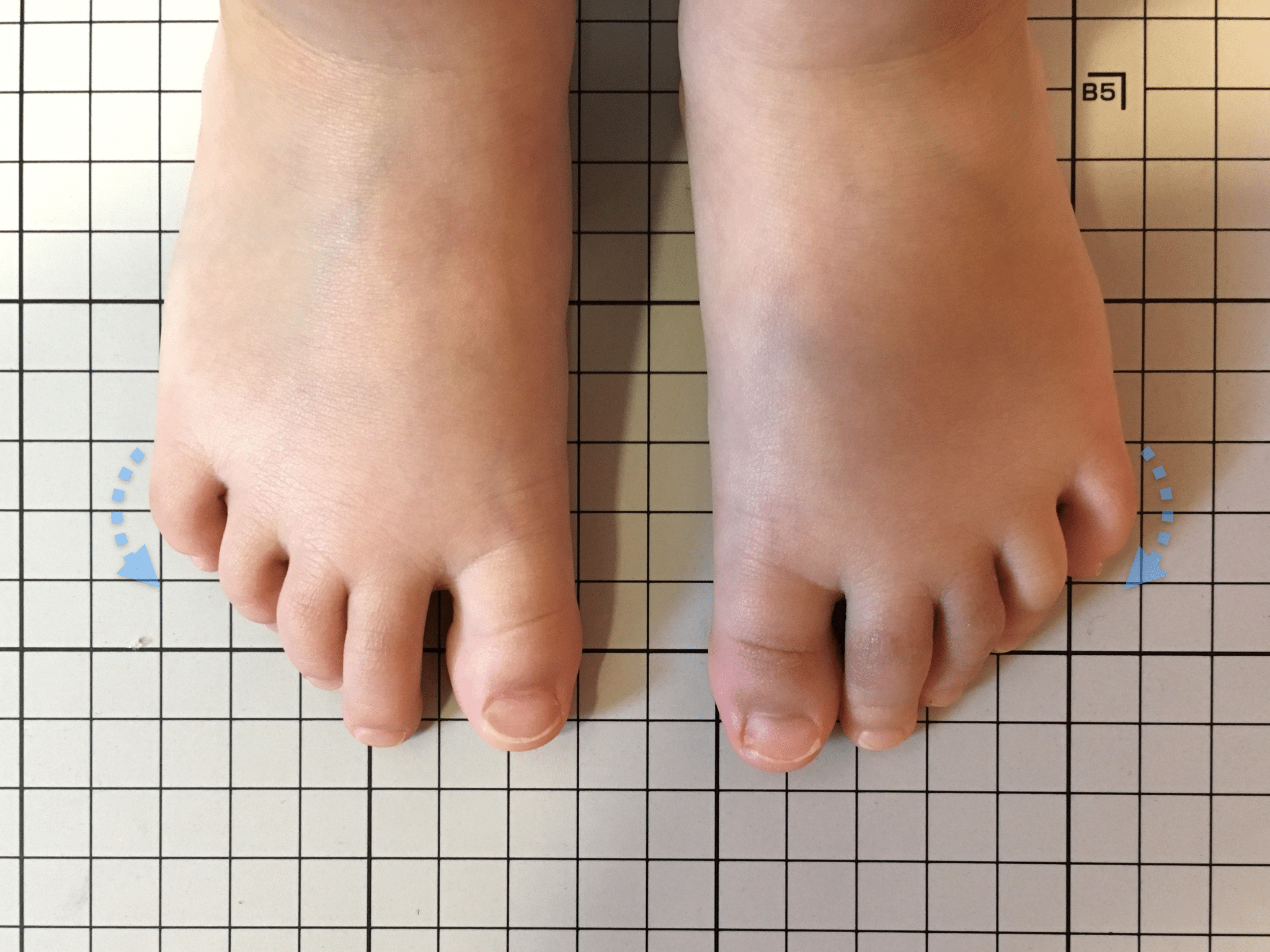

1. 足指チェック

足の親指が外側(小指側)に向かって曲がる状態を指します。

足の小指が内側(親指側)に向かって曲がる状態のことを指します。

指が下向きに曲がりっぱなしで伸ばすことができない状態のことを指します。

親指が他の指の爪と比べて上方向に曲がって浮いてしまう状態を指します。

小指が地面から浮いてしまう状態を指します。そのほかの指にも見られることがあります。

指の爪が横を向いている状態のことを指します。特に小指や薬指に多く見られます。

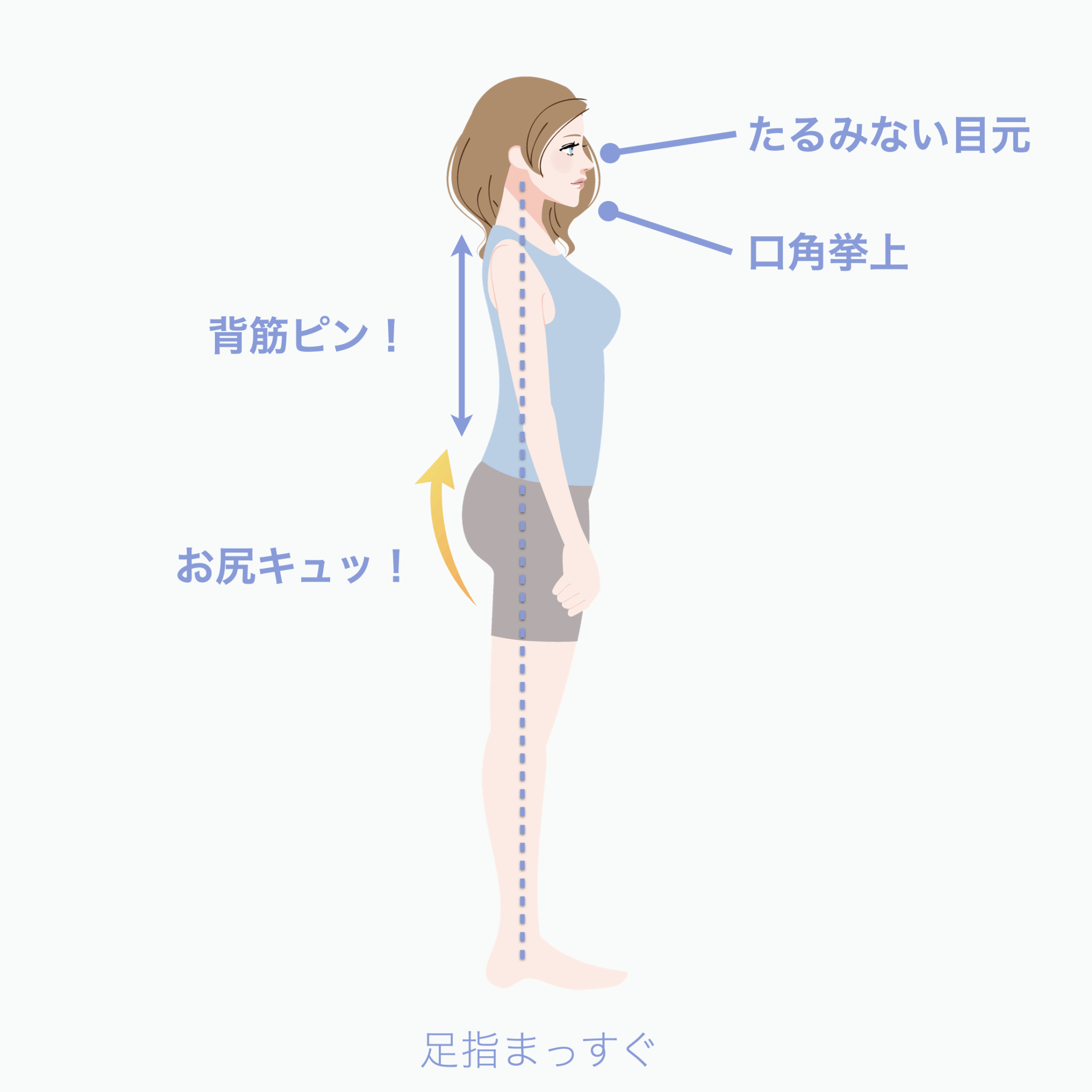

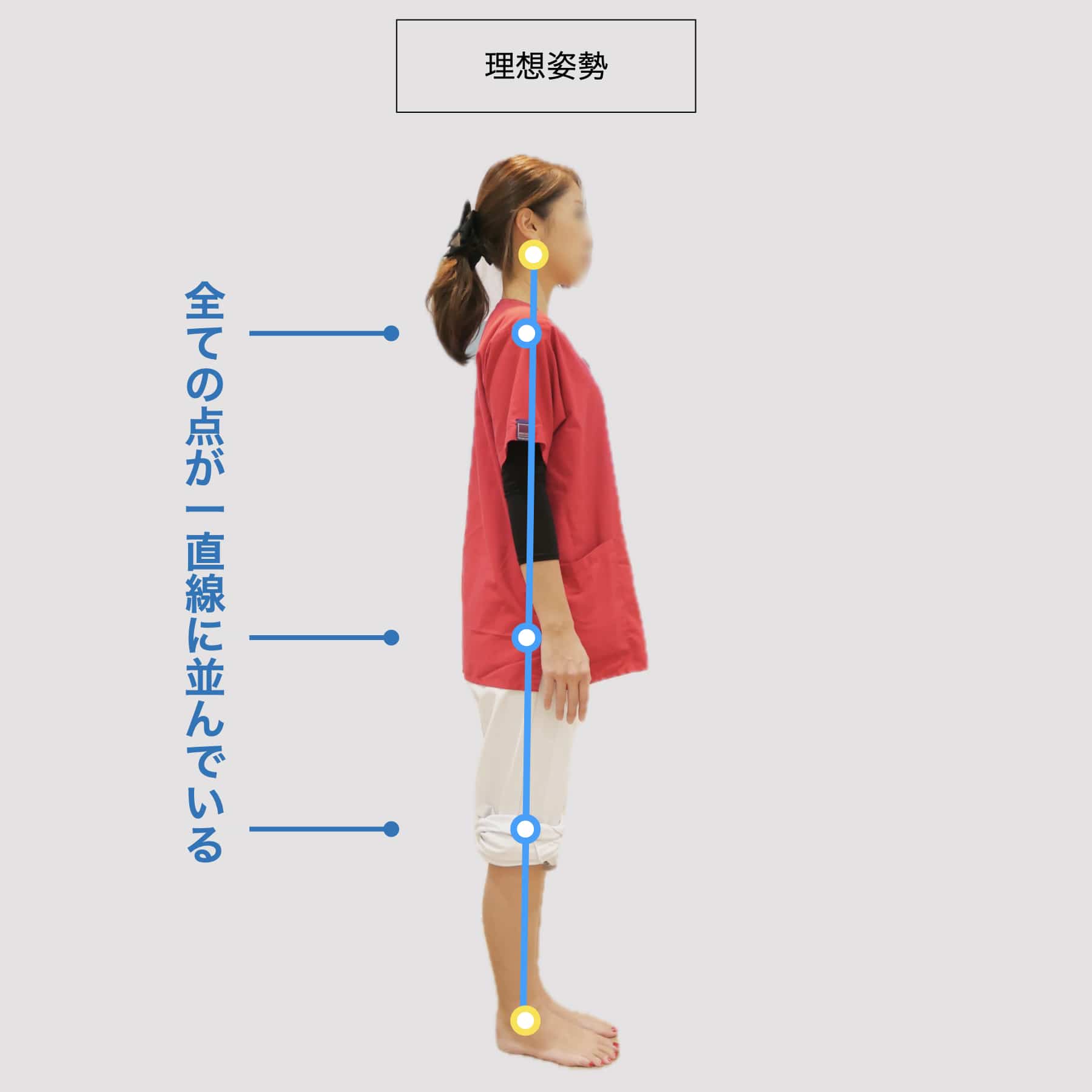

2. 姿勢チェック

- 横から見たとき、耳・肩・腰・くるぶしが一直線に並んでいるか?

- 頭が前に突き出していないか?(ストレートネック)

- 骨盤が前傾しすぎたり後傾しすぎていないか?

- 片足立ちで大きくふらつかないか?

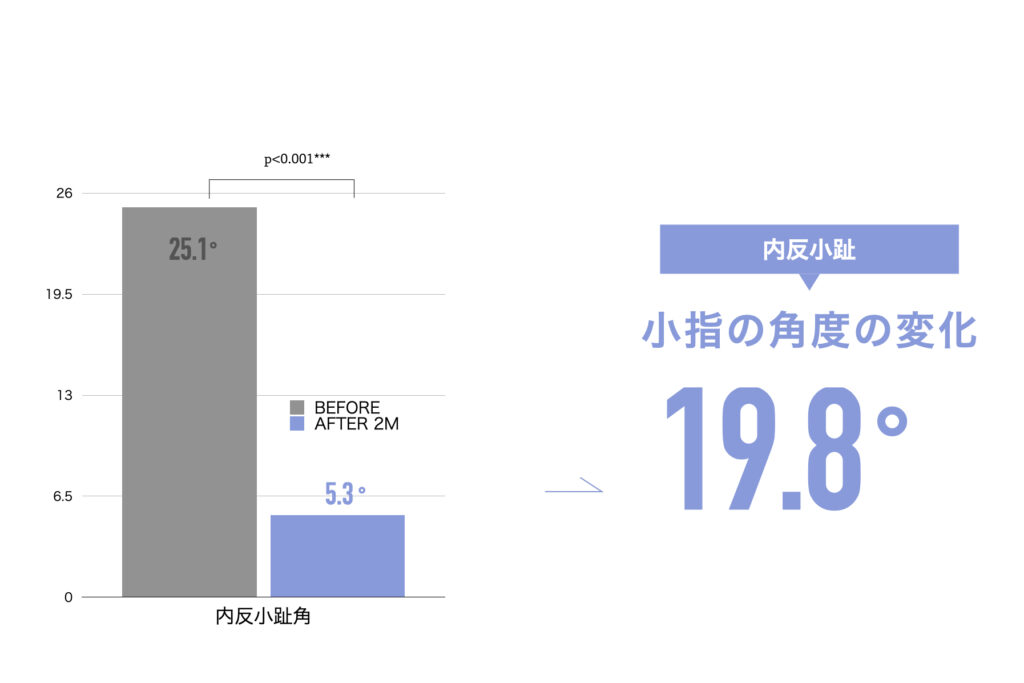

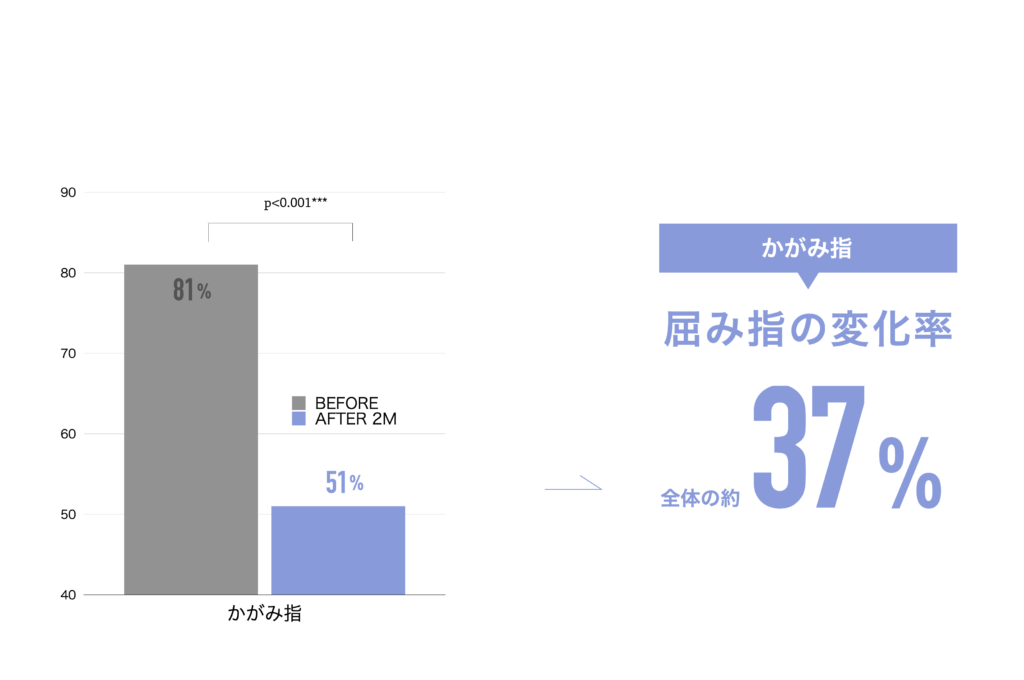

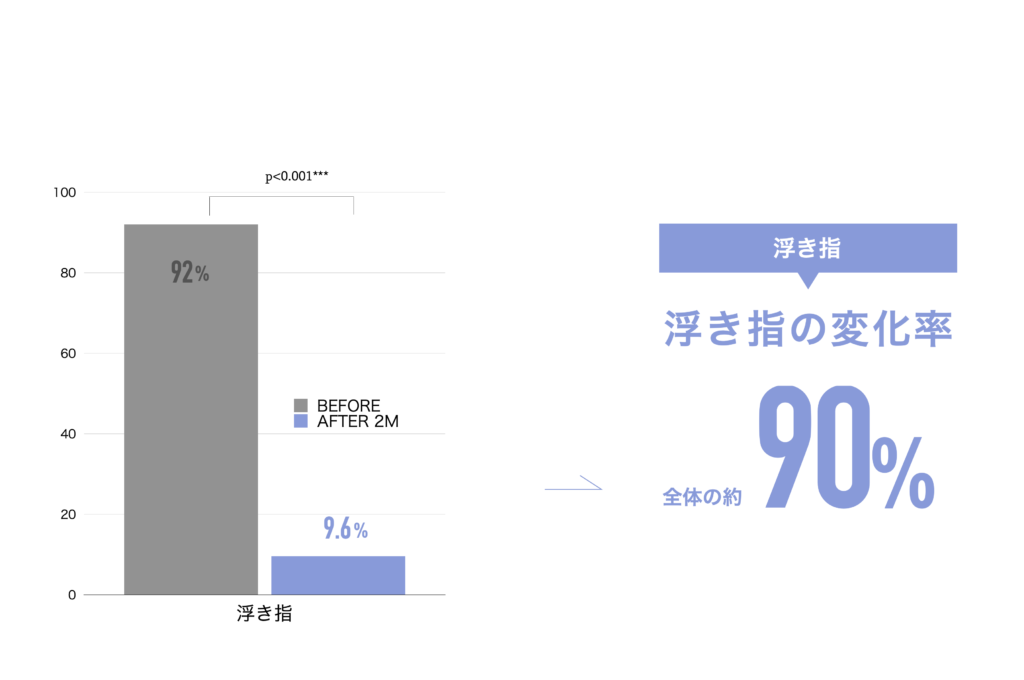

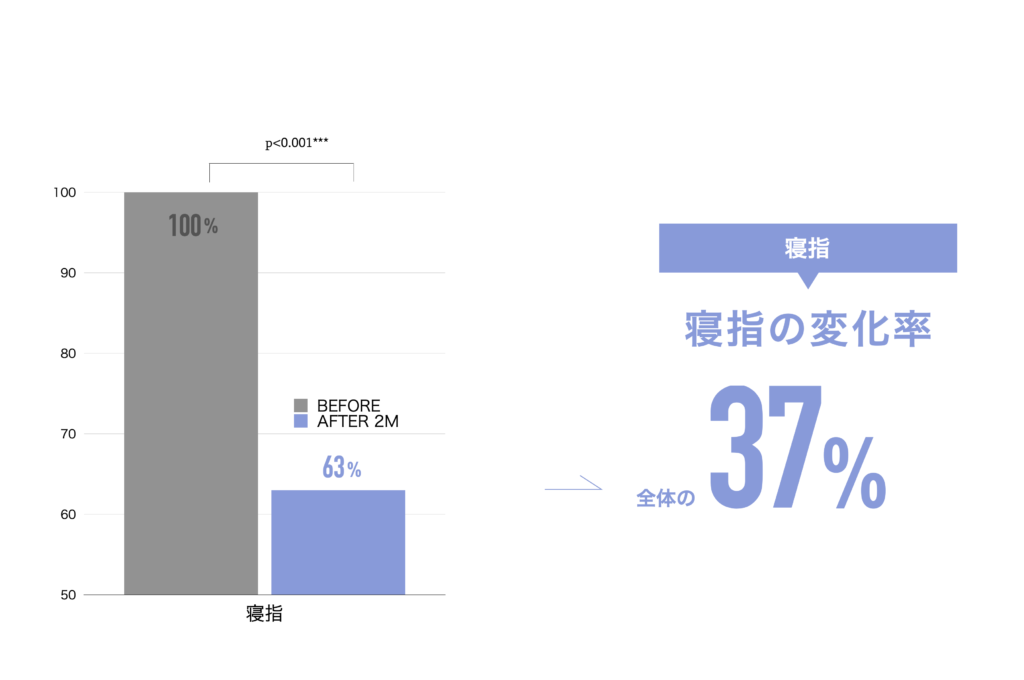

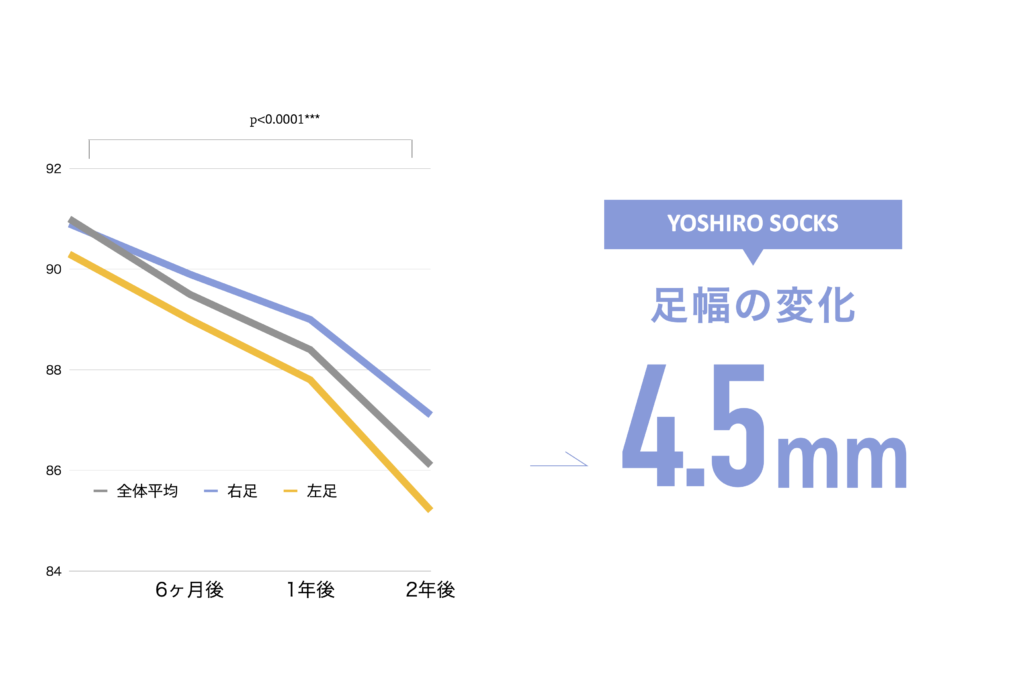

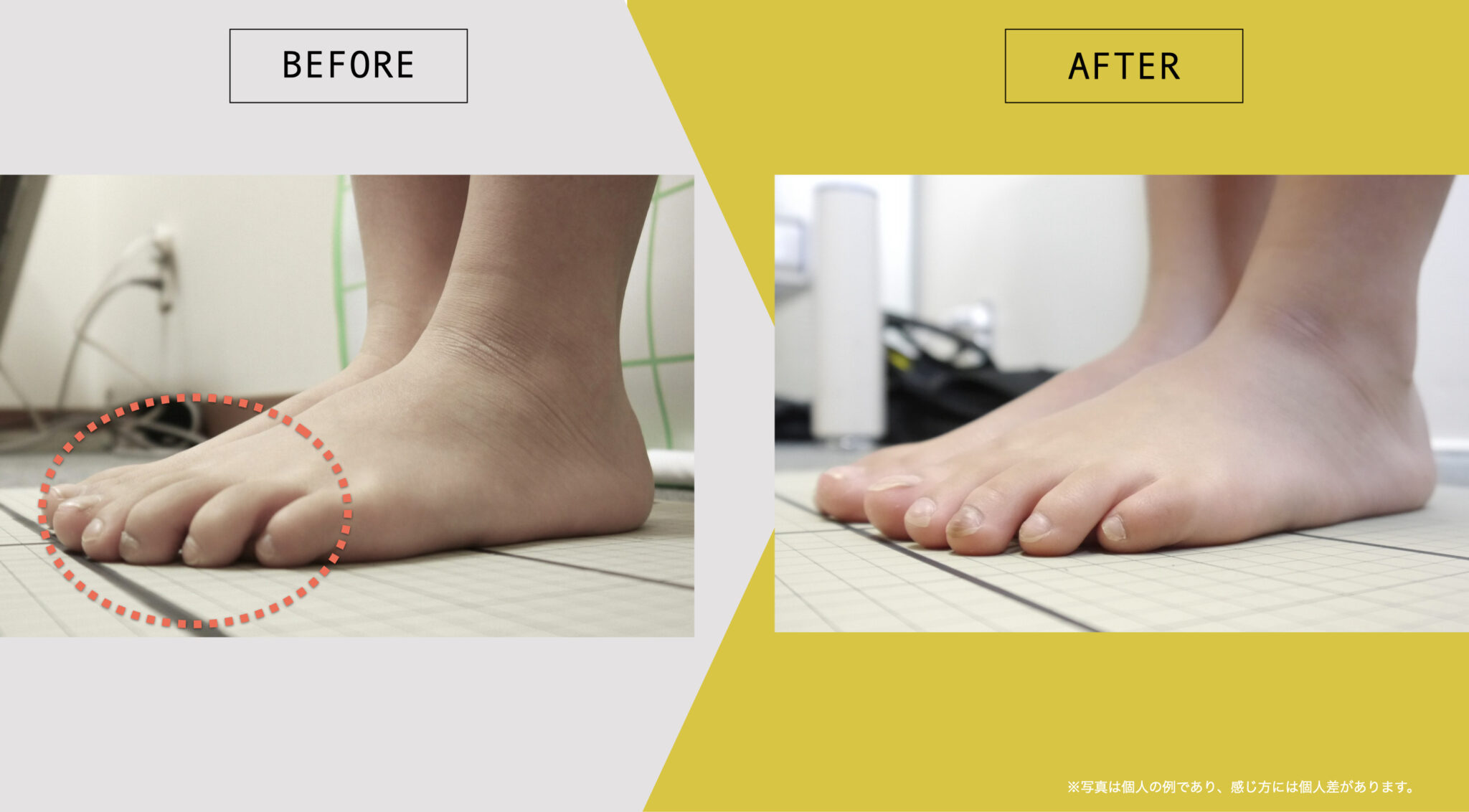

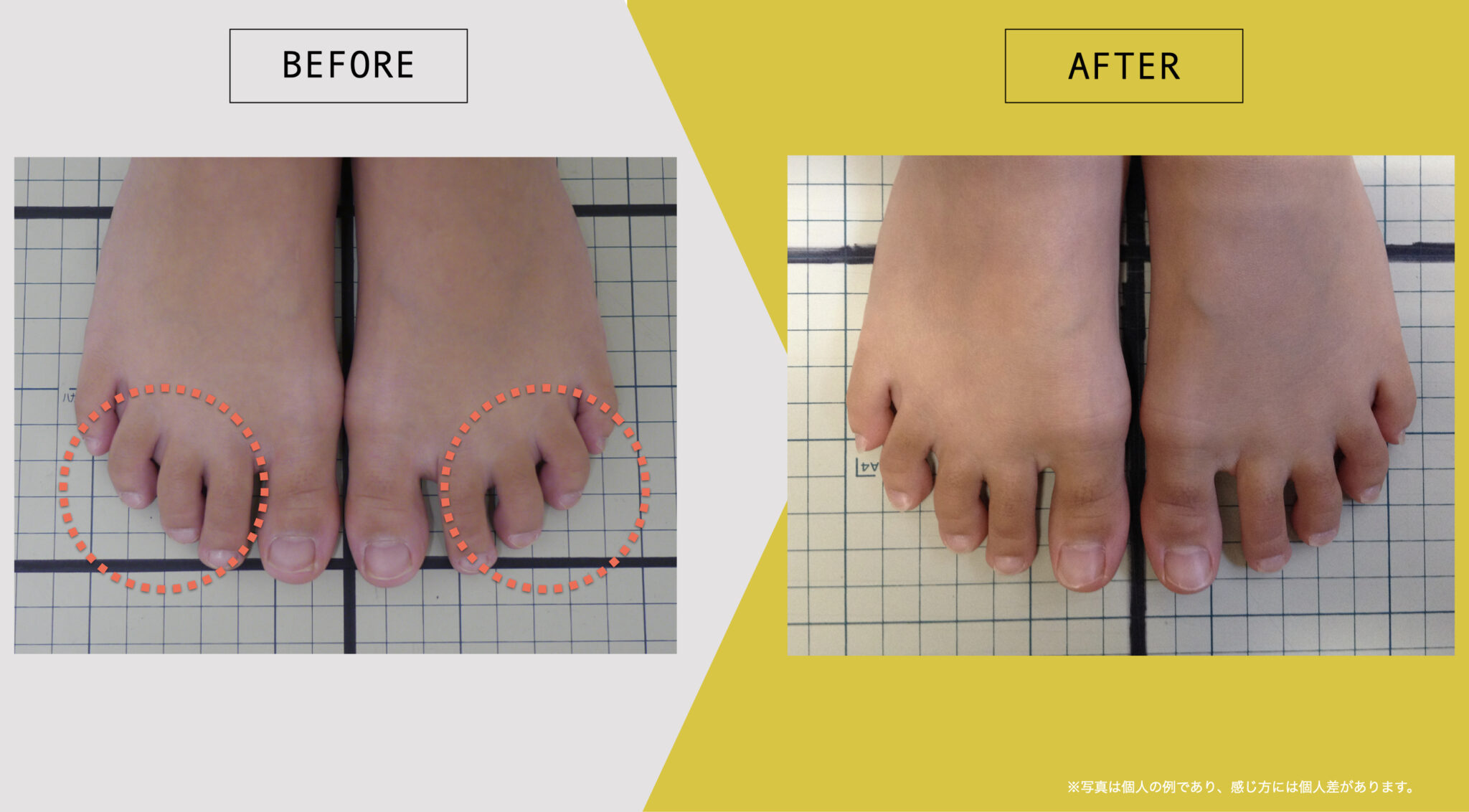

足指の変形に対する臨床データ

(科学的根拠/エビデンス)

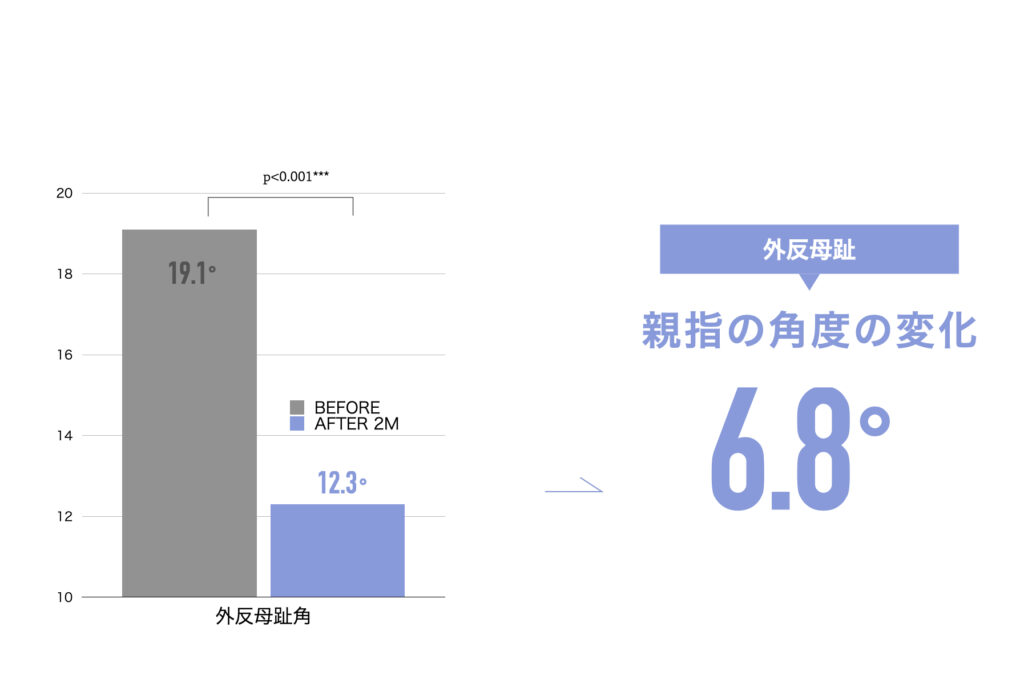

東京大学名誉教授・石井直方先生(運動生理学)とともに、2020〜2022年に行った共同研究では、YOSHIRO SOCKSの着用および、ひろのば体操を日常的に実践された方を対象に、外反母趾などに関する足指の状態や角度の変化について評価を行いました。

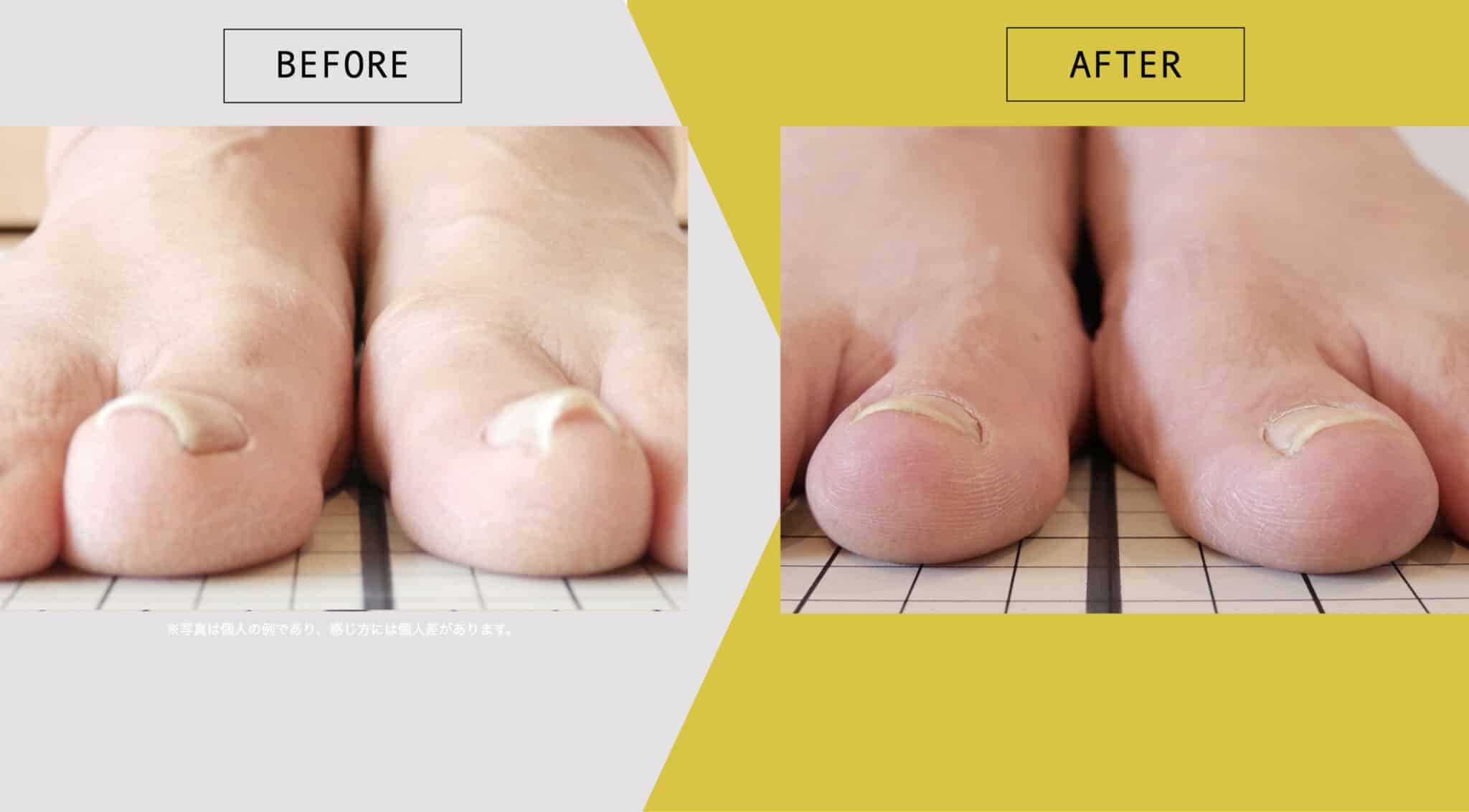

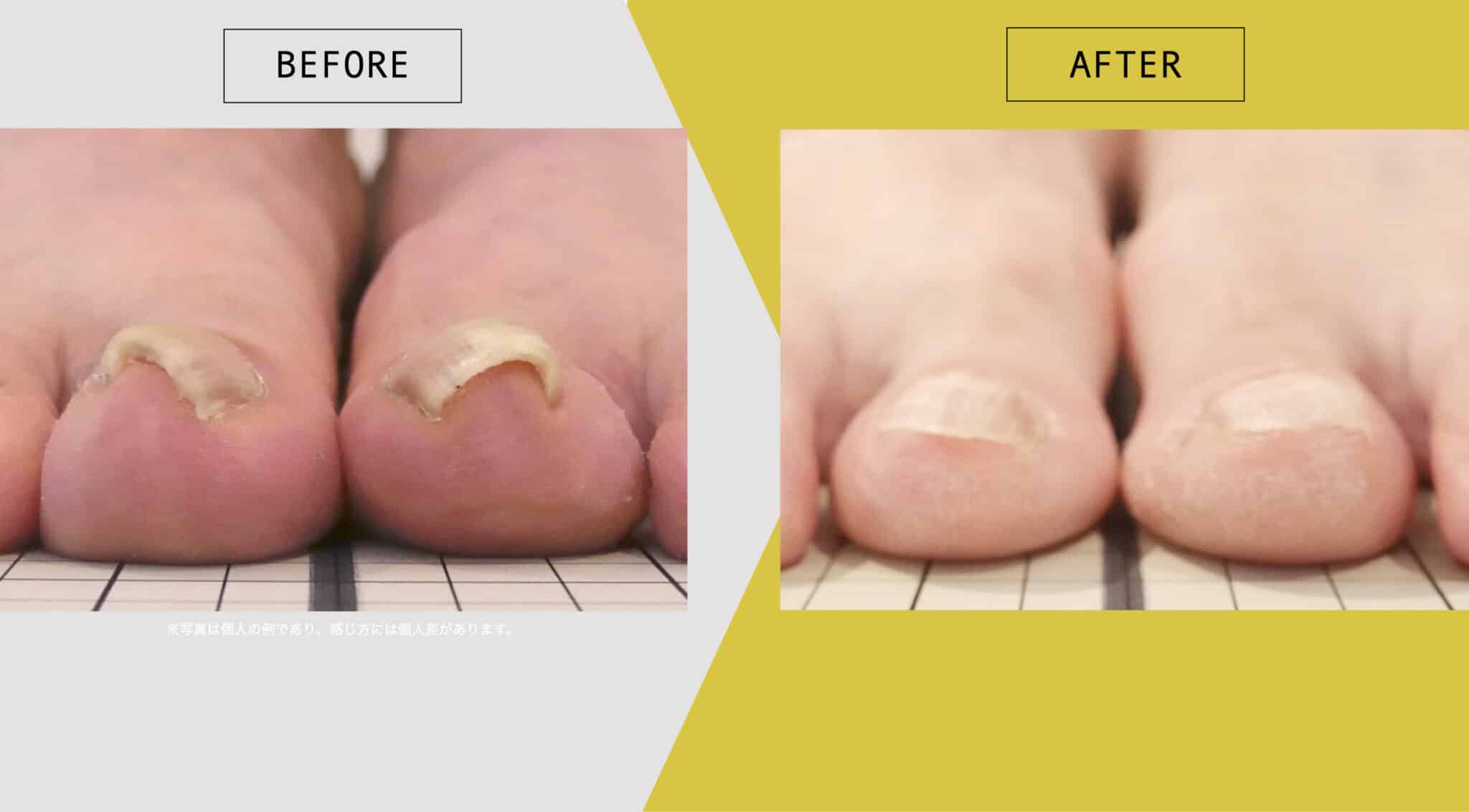

1. 足指・足への変化

外反母趾角

開始時の外反母趾角は19.1°

8週間後の外反母趾角は12.3°

8週間目の平均値では、開始時と比べて、外反母趾角に6.8°の変化がみられました。

※開始前と8週間目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移を示したものです

※結果には個人差があり、すべての方に同様の変化が生じるわけではありません

※本データは石井直方名誉教授(東京大学)の助言を得て実施された研究に基づくものです

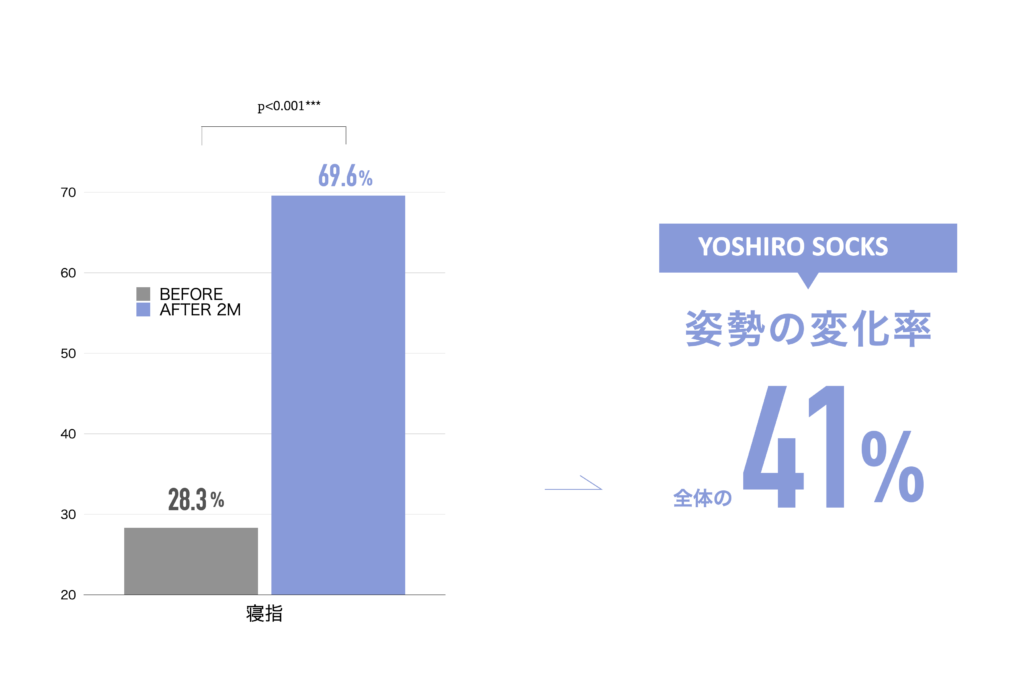

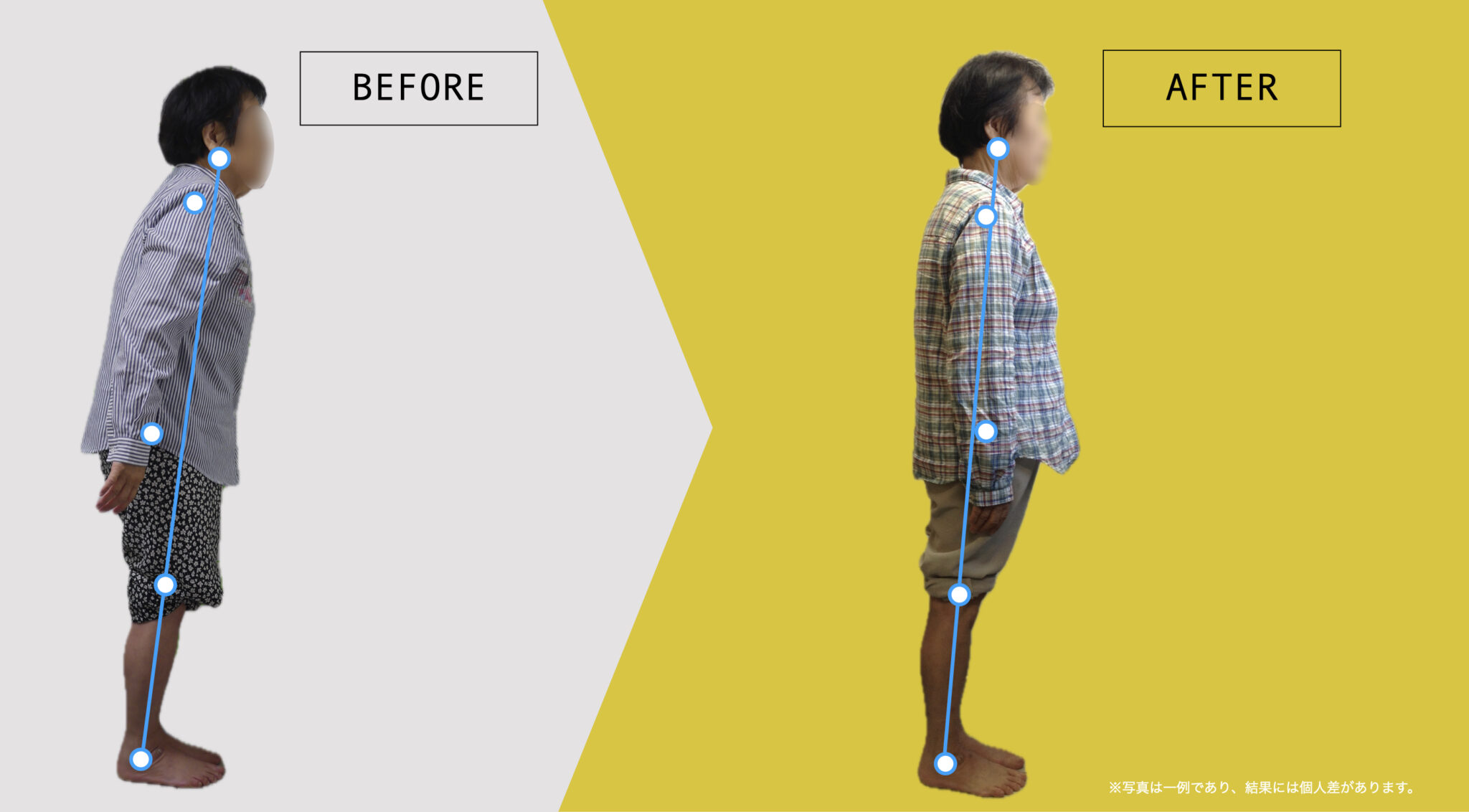

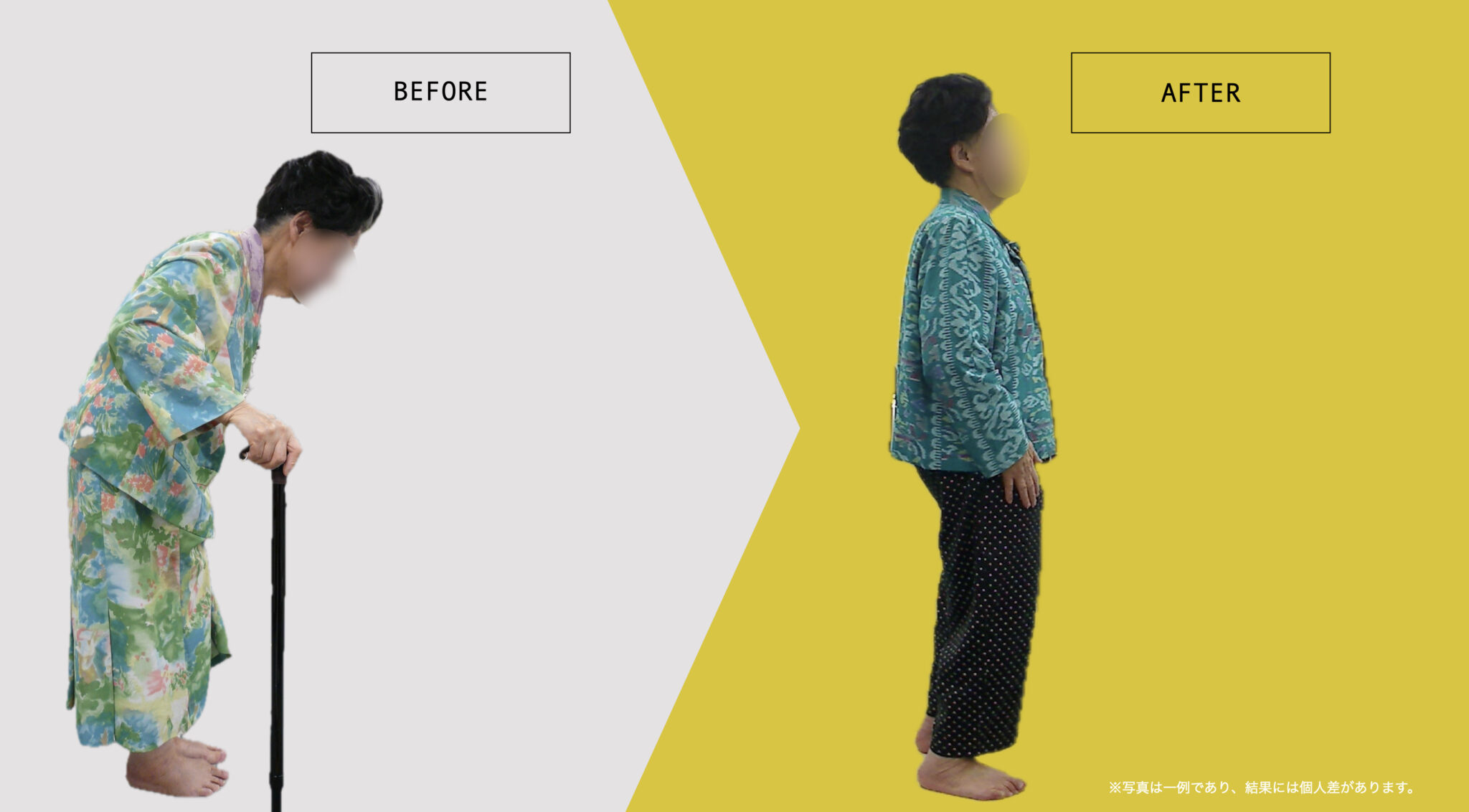

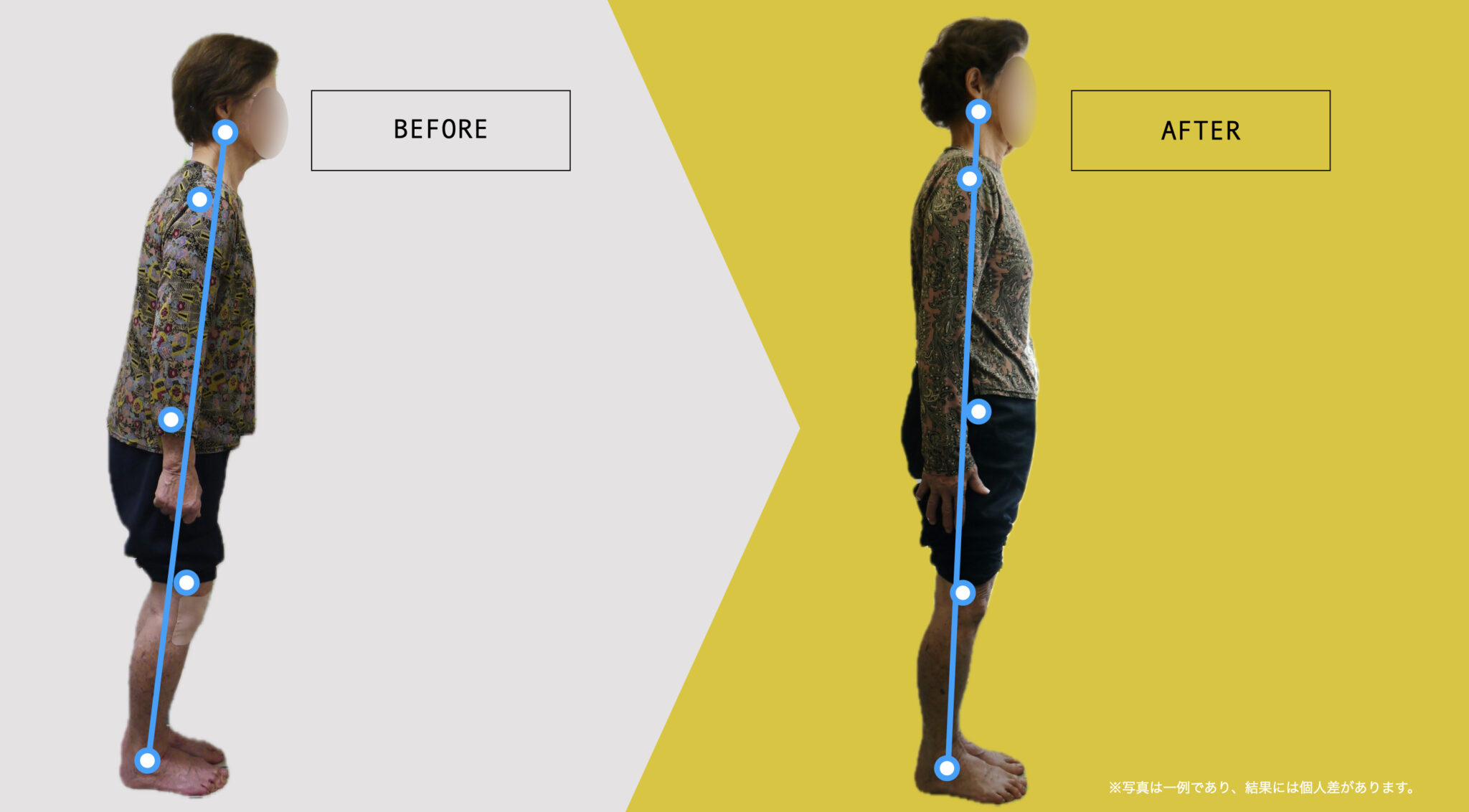

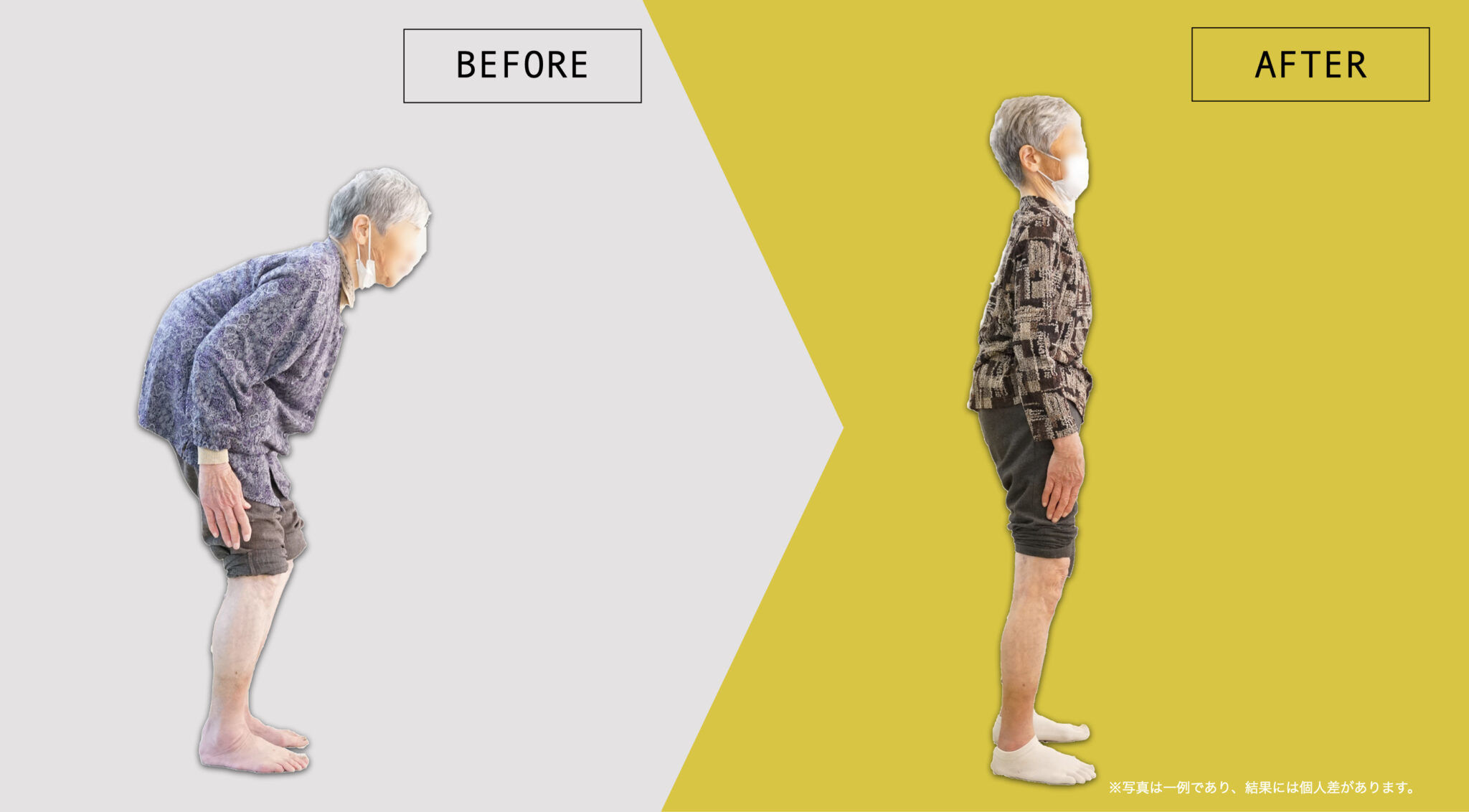

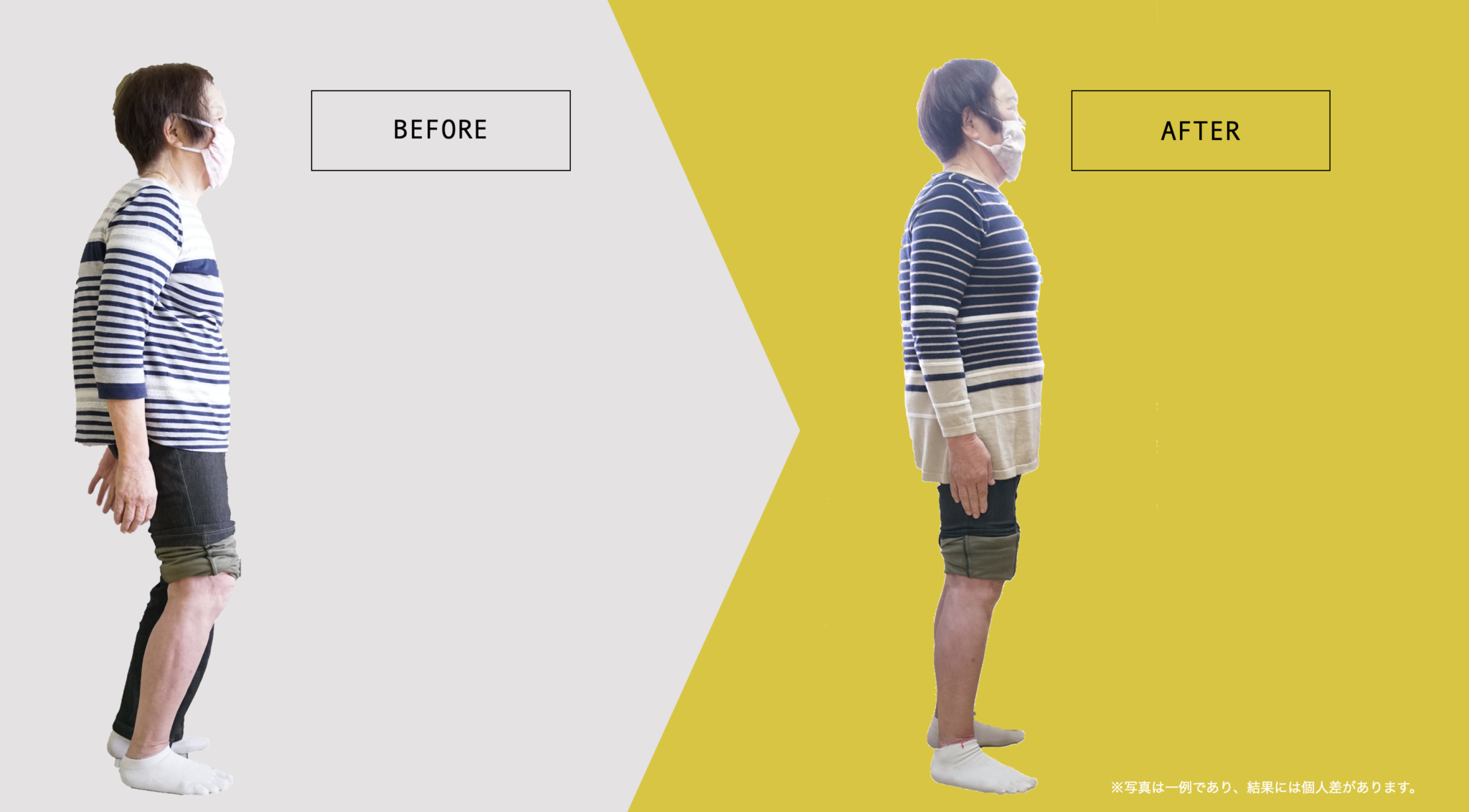

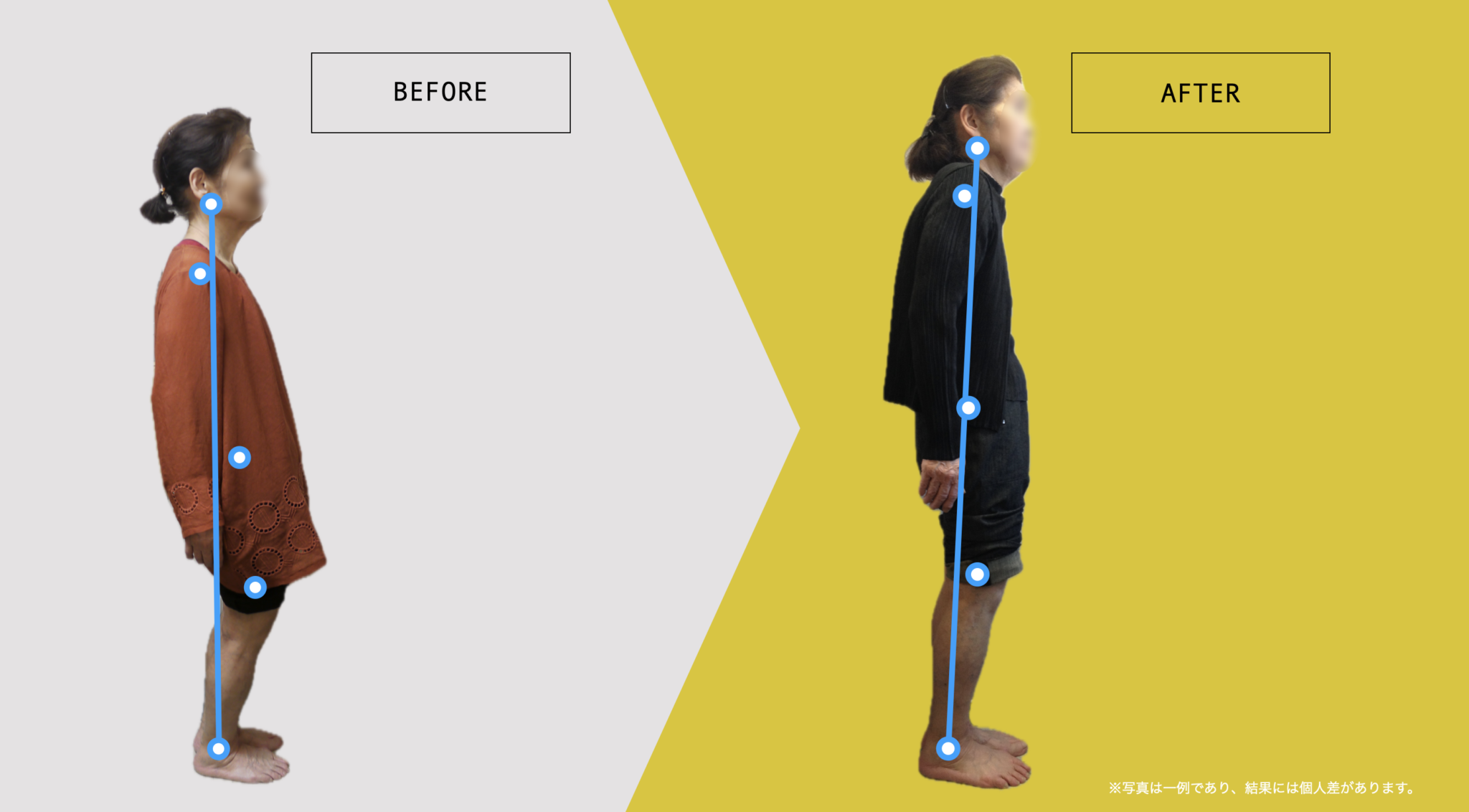

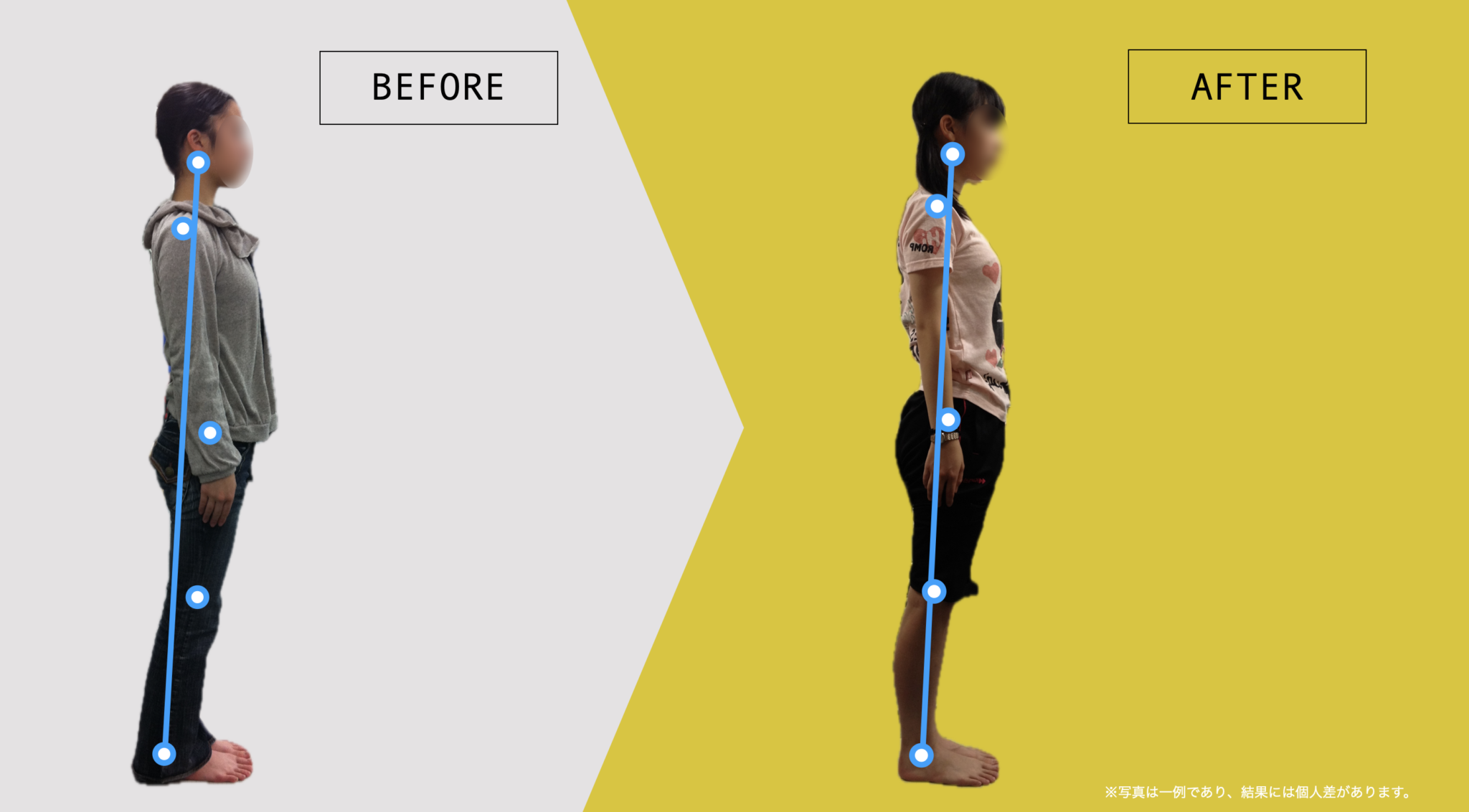

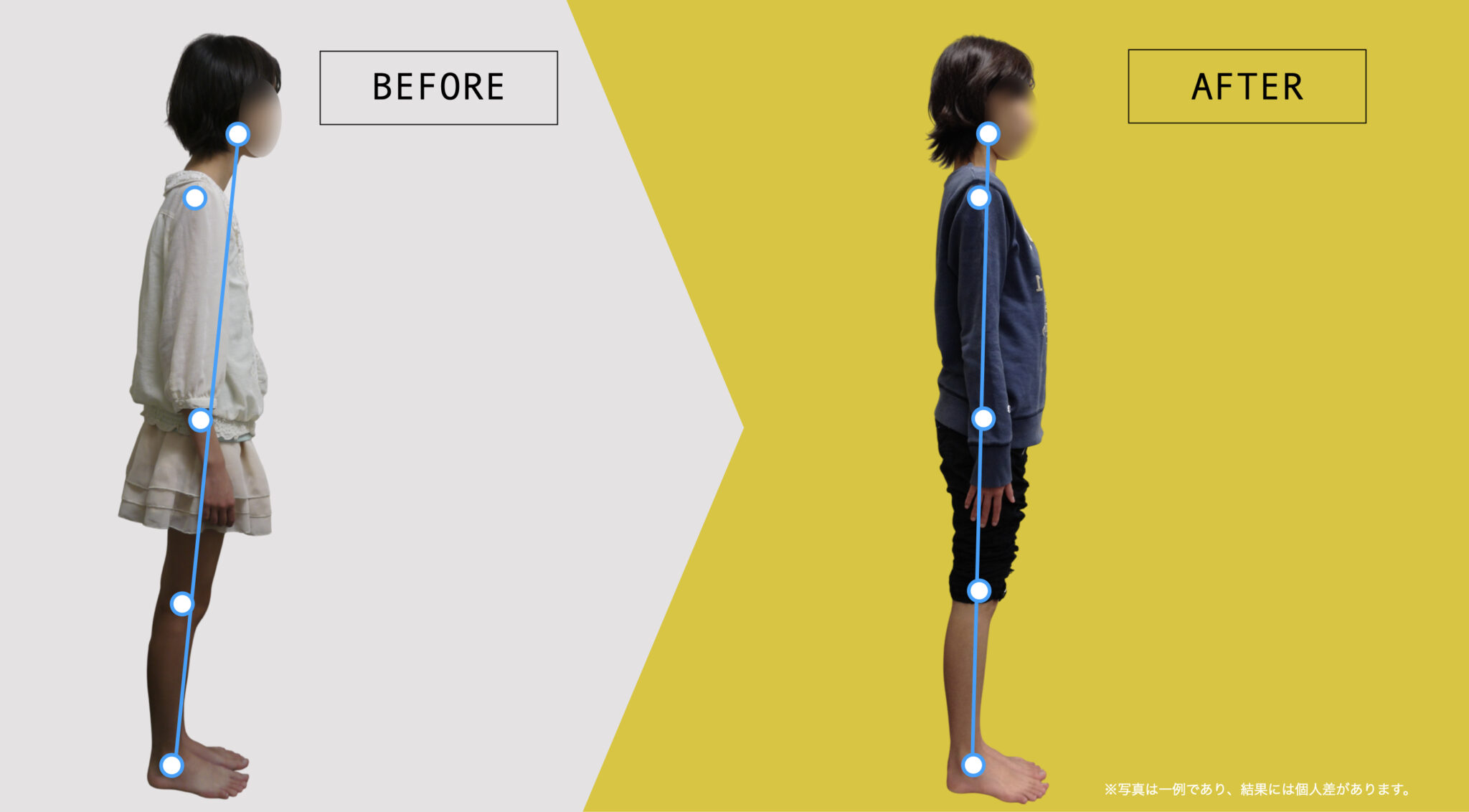

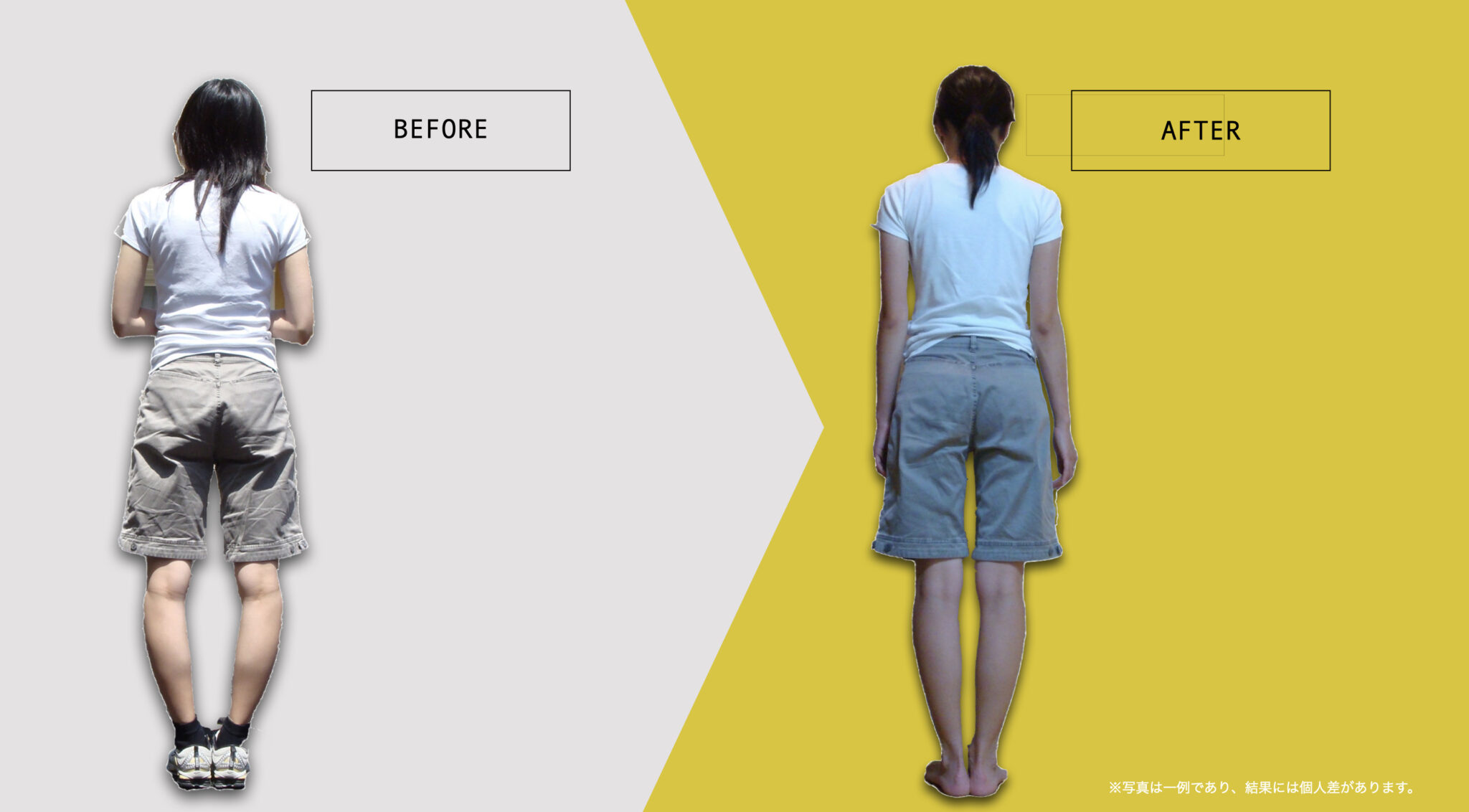

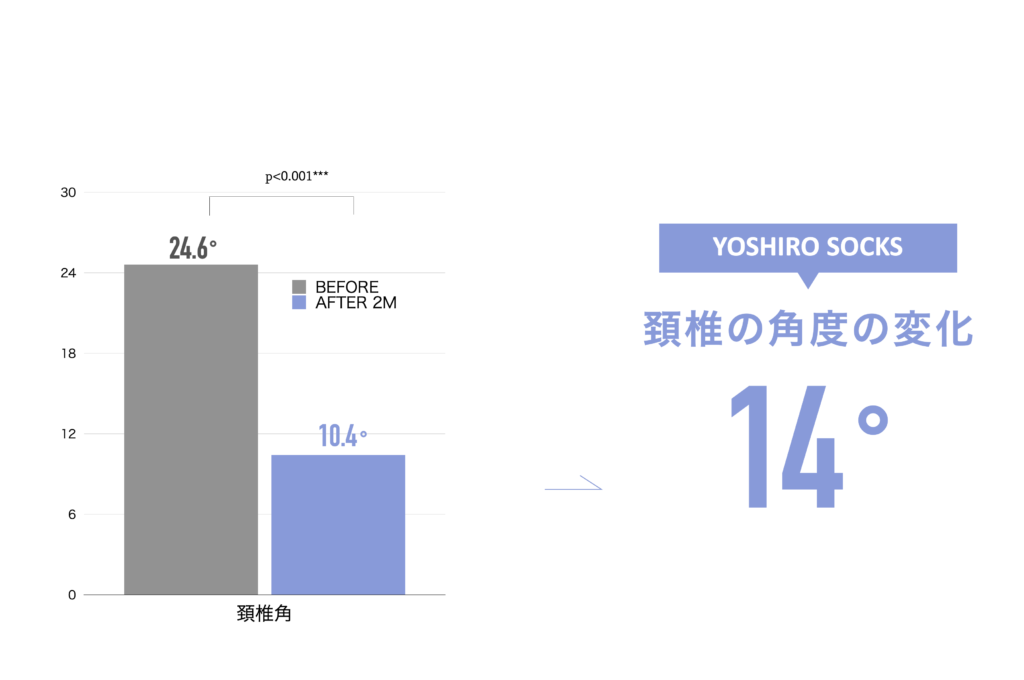

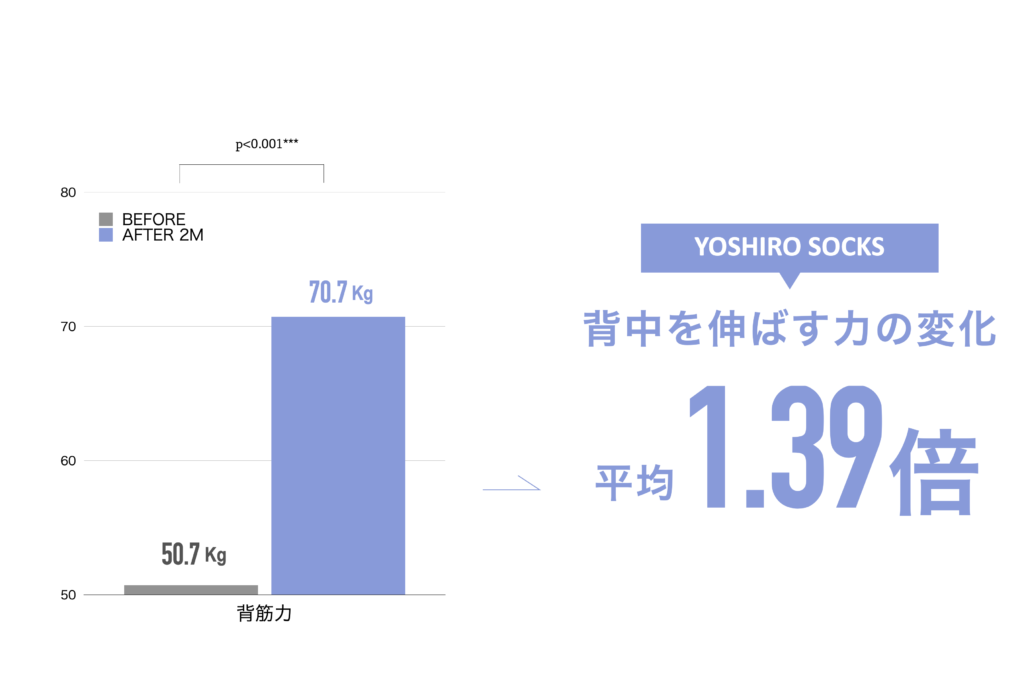

2. 姿勢への変化

姿勢

開始時の理想姿勢の割合は28.3%

5ヶ月後の理想姿勢の割合は69.6%

5ヶ月目の平均値では、開始時と比べて、理想姿勢の割合が約41%の変化がみられました。

足指からの支持が得られやすくなることで、身体の配列が整いやすい状態へ近づいた可能性が示唆されます。

※理想姿勢は耳孔から肩峰、大転子、足踝までの配列がほぼ垂直線上に並ぶ状態

※開始前と5ヶ月目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移

※結果には個人差があり、すべての方に同様の変化が生じるわけではありません

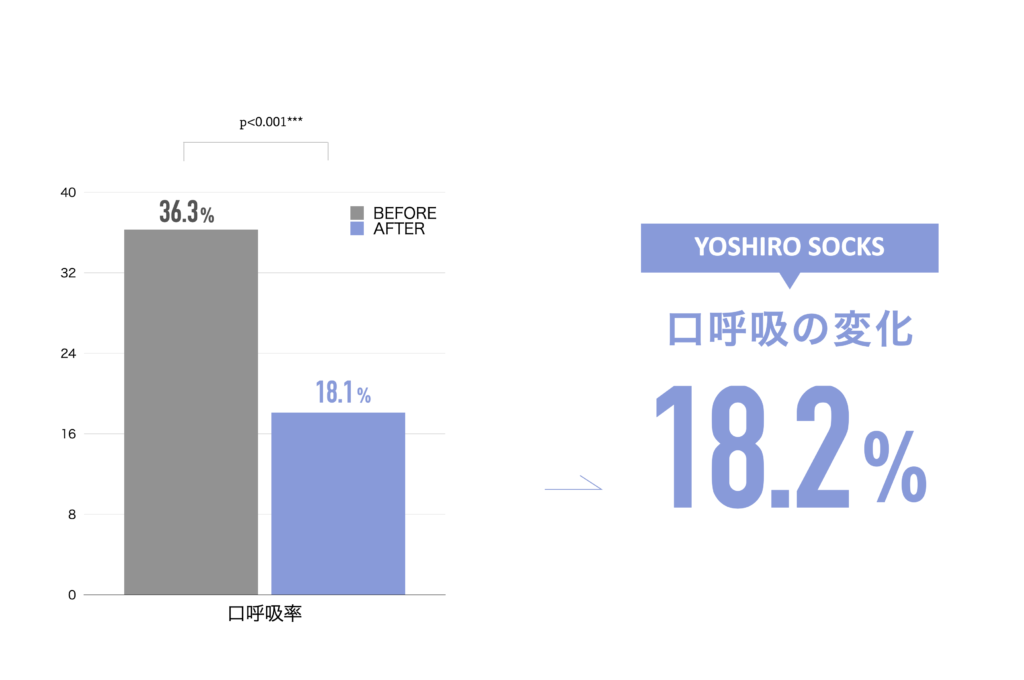

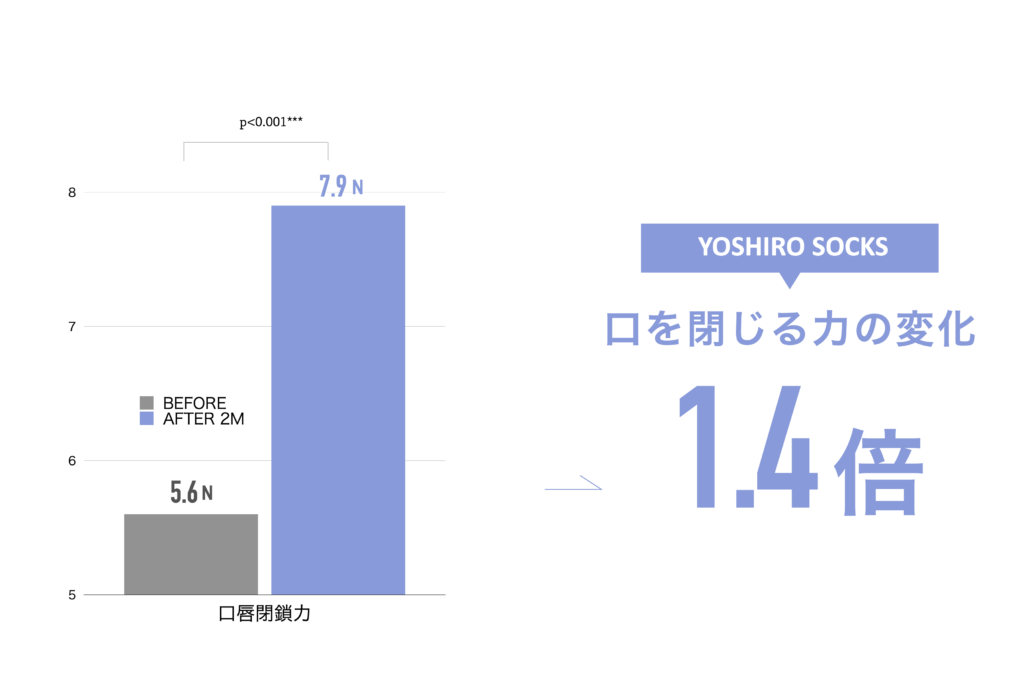

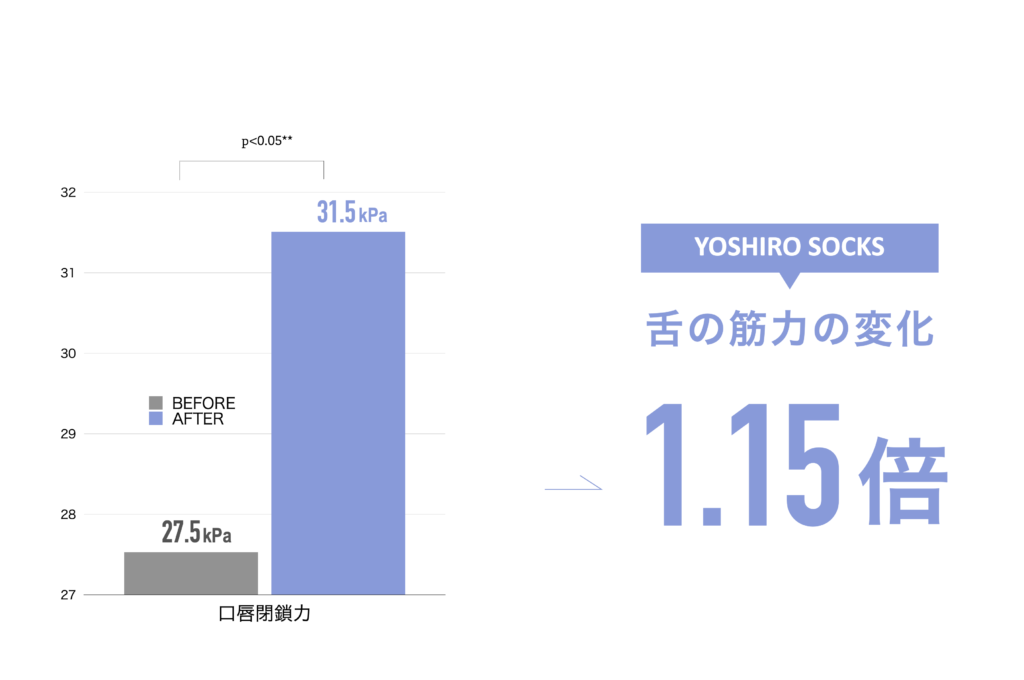

3. 口腔機能への効果

口呼吸

開始時の口呼吸の割合は36.3%

8週間後の口呼吸の割合は18.1%

8週間後の評価では、開始時と比べて、口呼吸の割合に変化がみられました。

※人間本来の呼吸法は「鼻呼吸」。口呼吸が無防備な呼吸法なのに対し、鼻呼吸は非常に優れた防御システムを持つ呼吸法。

※開始前と40週間目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移

※結果には個人差があり、すべての方に同様の変化がみられるわけではありません。

足指の変形に変化がみられることで重心が安定し、頭部が前に突き出にくい姿勢へ近づく傾向が示されています。その結果、首から顔にかけての位置関係が整いやすくなり、目元を下方向へ引く筋肉への負担が偏りにくくなる可能性があります。こうした姿勢バランスの変化は、目元のたるみが目立ちにくい状態につながる一因と考えられます。

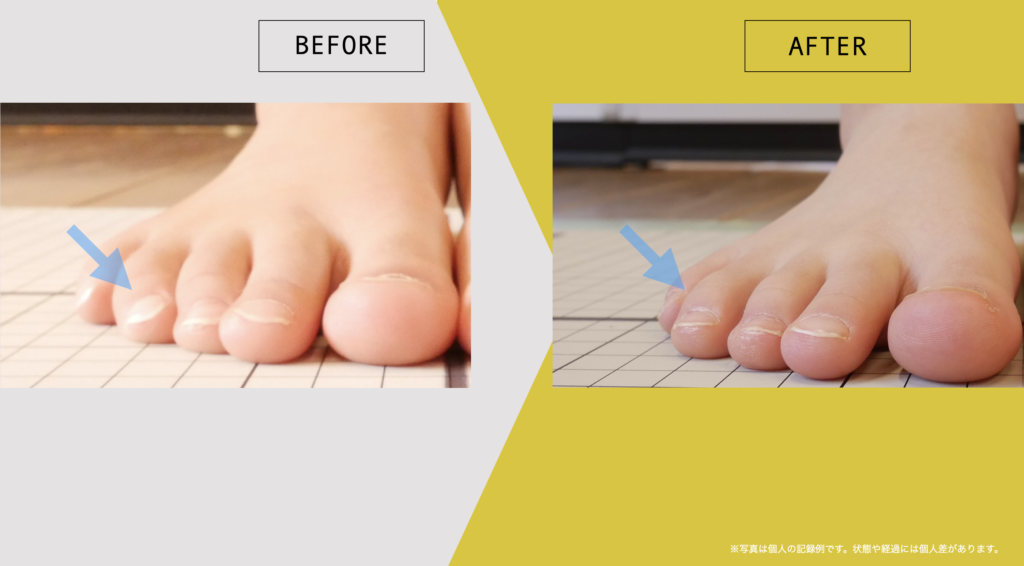

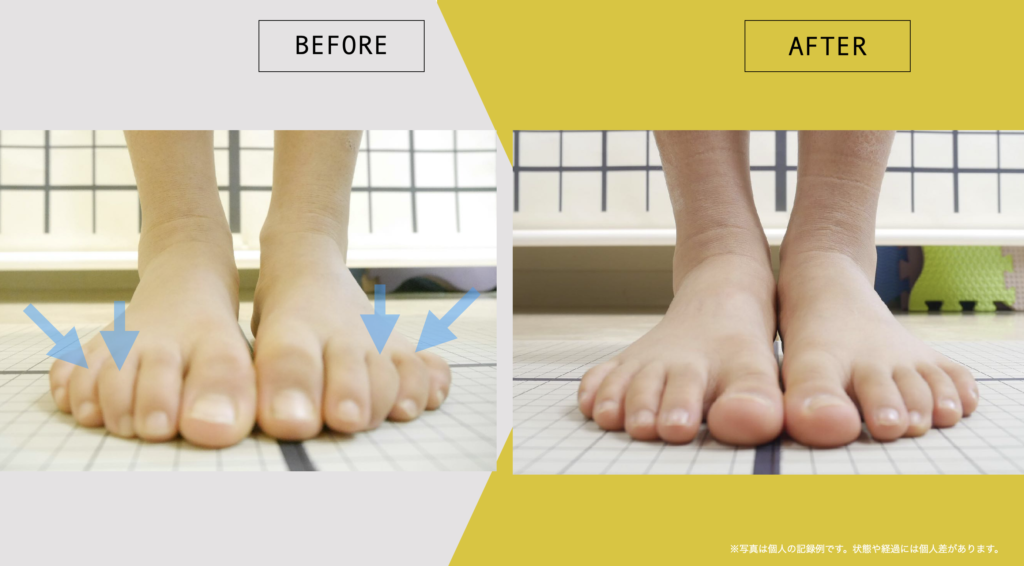

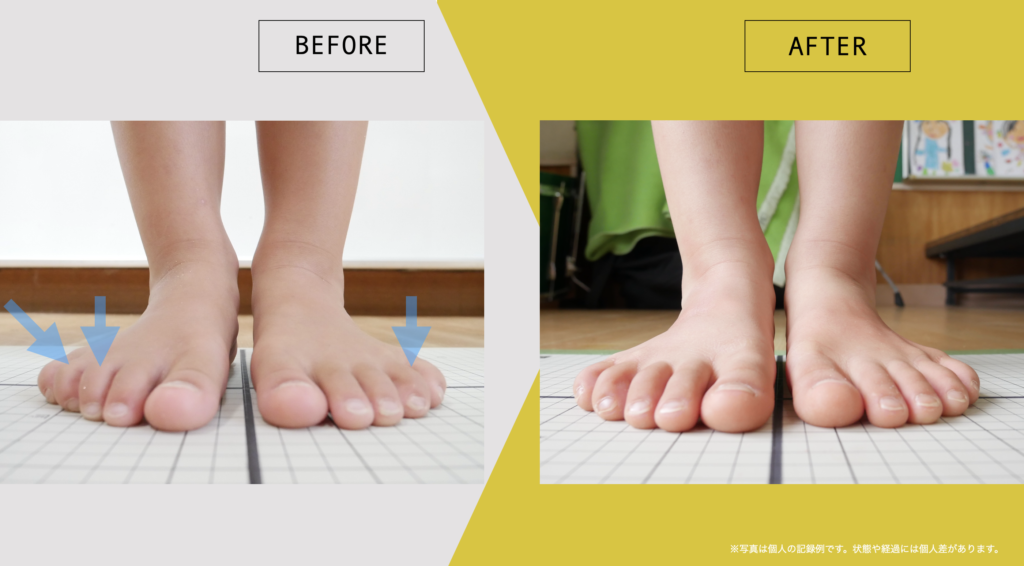

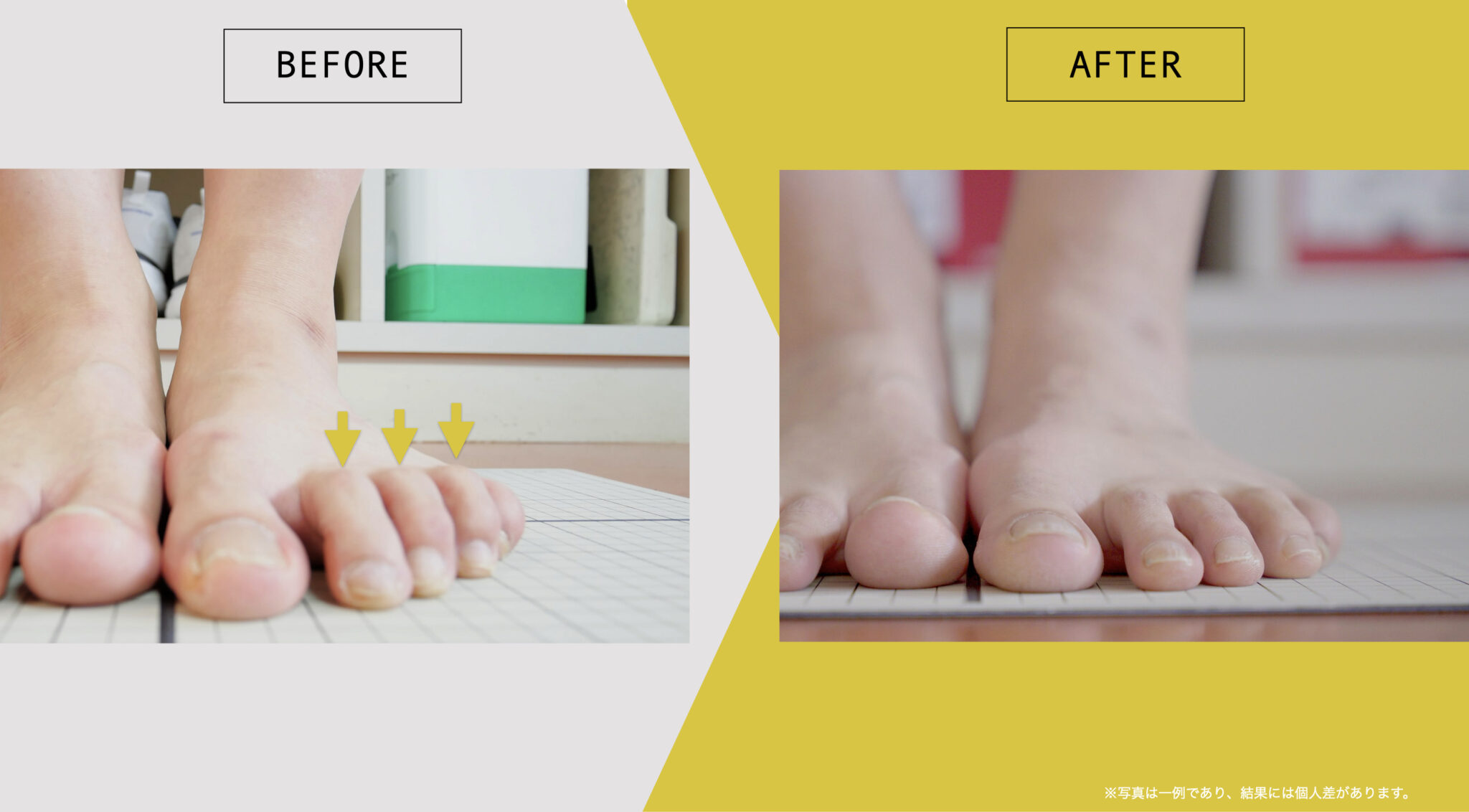

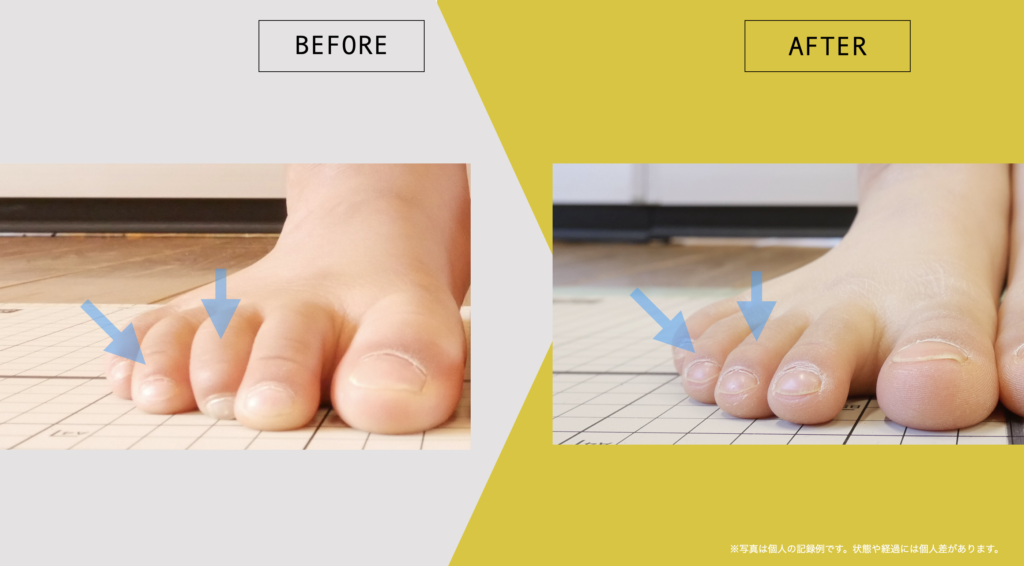

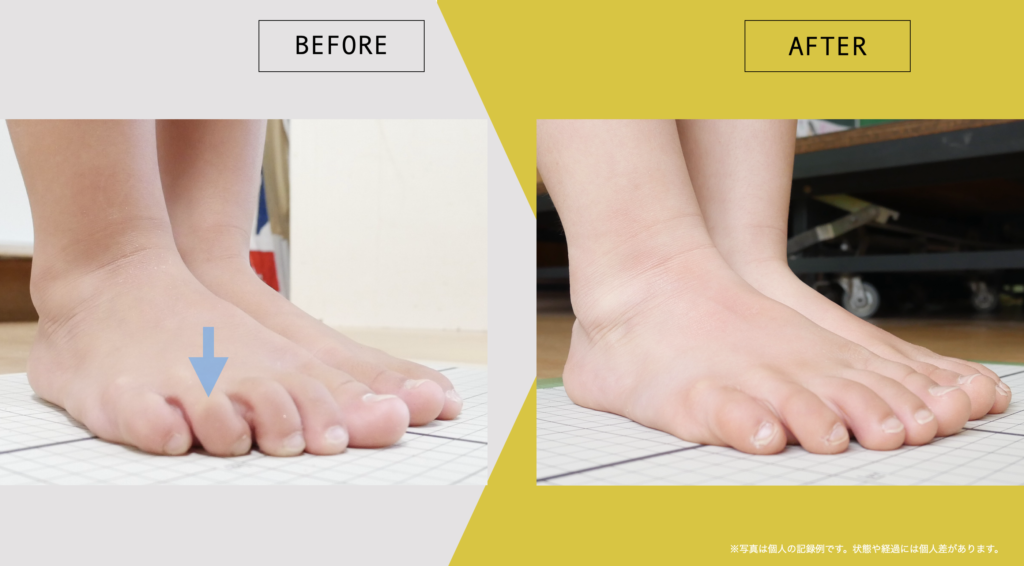

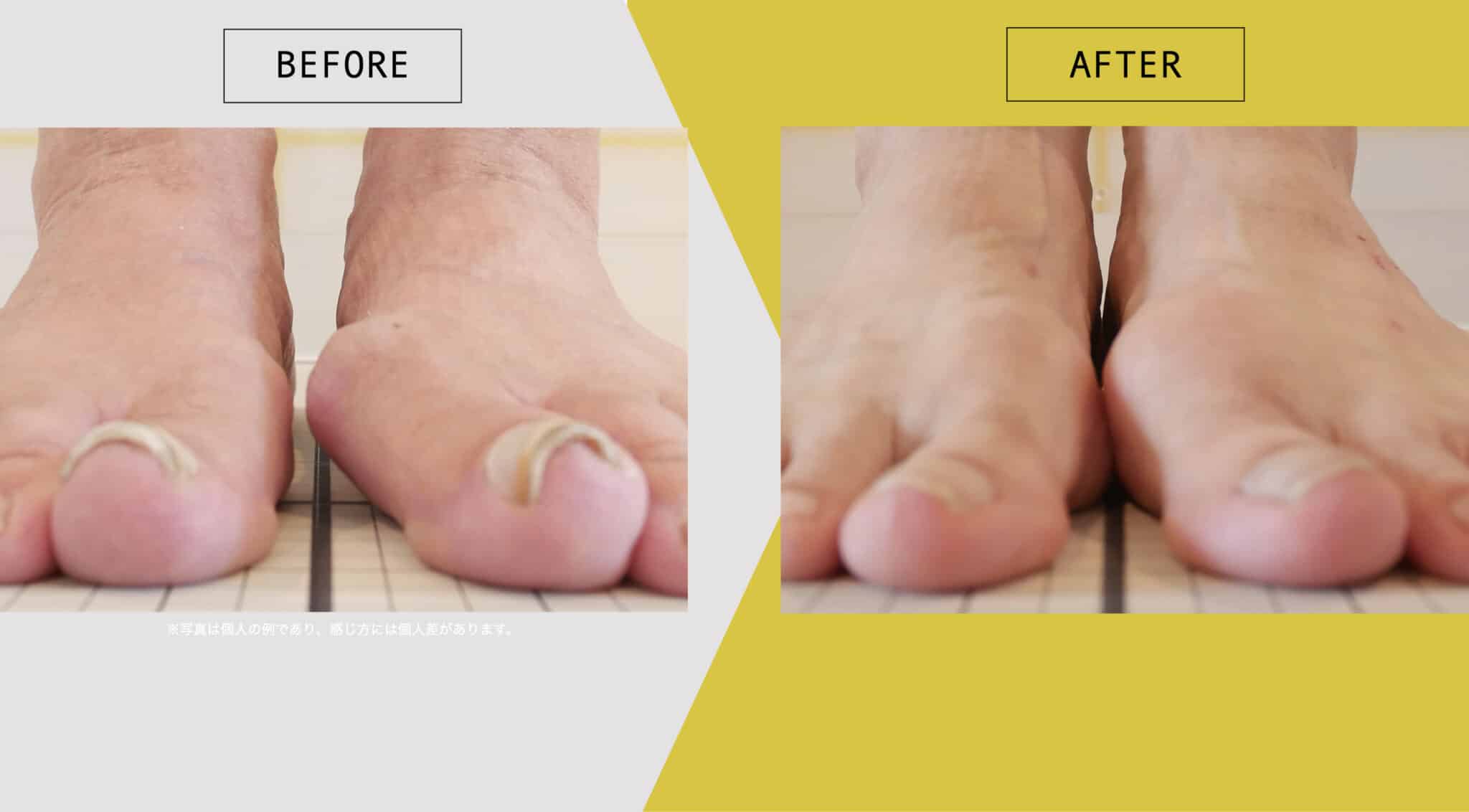

YOSHIRO SOCKS・ひろのば体操

の使用・実践の記録

足指変形

.017-1-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.075-1024x566.jpeg)

姿勢

(※掲載している内容は、特定の結果や変化を保証するものではありません。)

足指の変形が整い、足裏で体を支えやすくなると、重心や姿勢が安定し、頭部が前に突き出にくい状態へ近づく傾向が見られます。

こうした姿勢の変化は、首から顔にかけての筋肉の引っ張られ方にも影響し、目元を下方向へ引く力が偏りにくい身体環境につながる可能性があります。

つまり、

足指や姿勢に変化が見られる状態では、目元のたるみも「起こりにくい条件」が整いやすい

——そう捉えることができます。

目元だけをケアするのではなく、体を支える土台から見直すこと。それが、目元の印象を考えるうえでの一つの重要な視点です。

まぶたの開きやすさ・目元の印象に関する変化

ひろのば体操やYOSHIRO SOCKSを

実際に利用された方の中には、

「以前よりも目が開きやすくなったように感じる」

「視界がすっきりした印象がある」

といった感想を話される方もいます。

.018-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)