足指ドクターによる解説

YOSHIRO YUASA

湯浅慶朗

理学療法士(Physiotherapist)、足指博士、足指研究所所長、日本足趾筋機能療法学会理事長、ひろのば体操・YOSHIRO SOCKS・ハルメク靴開発者。元医療法人社団一般病院理事・副院長・診療部長。専門は運動生理学と解剖学。足と靴の専門家でもあり、姿勢咬合治療の第一人者でもある。様々な整形疾患の方(10万人以上)を足指治療だけで治してきた実績を持つ。東京大学 石井直方 名誉教授の弟子でもある。

はじめに

40代以上の女性の約半数が尿もれを経験しているという現状があります。一方で、効果的な対策とされる骨盤底筋トレーニングを実践しているにも関わらず、効果が見られない場合や効果が薄い場合もあります。

尿もれ(尿失禁)の原因は多岐にわたり、個々の状況によって異なります。単純に筋肉を鍛えれば解決するというわけではありません。ここでは、足指の変形が骨盤の前傾や後傾に影響を与え、その結果として骨盤底筋に張力が発生したり、筋肉が緩んだりすることで尿漏れが起こりやすくなるというメカニズムについて説明します。

尿もれや頻尿の方、骨盤底筋トレーニングで効果が見られない方に読んでいただければ幸いです。また、その対策として「YOSHIRO SOCKS」や「ひろのば体操」を取り入れることの重要性についても触れます。

骨盤底筋とは?

私のサロンには、『尿もれ症状があるけれど、骨盤底筋トレーニングをしても効果がない』と悩む方が全国各地から多く訪れます。訪問者の約8割は30代から50代の女性です。ほとんどの方は骨盤底筋トレーニングを実践しているにもかかわらず、効果を実感できずに困っています。その理由の一つは、姿勢が悪いために骨盤底筋が正しく機能しないことです。まずは、足指の変形を改善し、正しい姿勢を取り戻すことが重要です。そうすることで、骨盤底筋が本来の機能を発揮しやすくなり、トレーニングの効果も上がります。

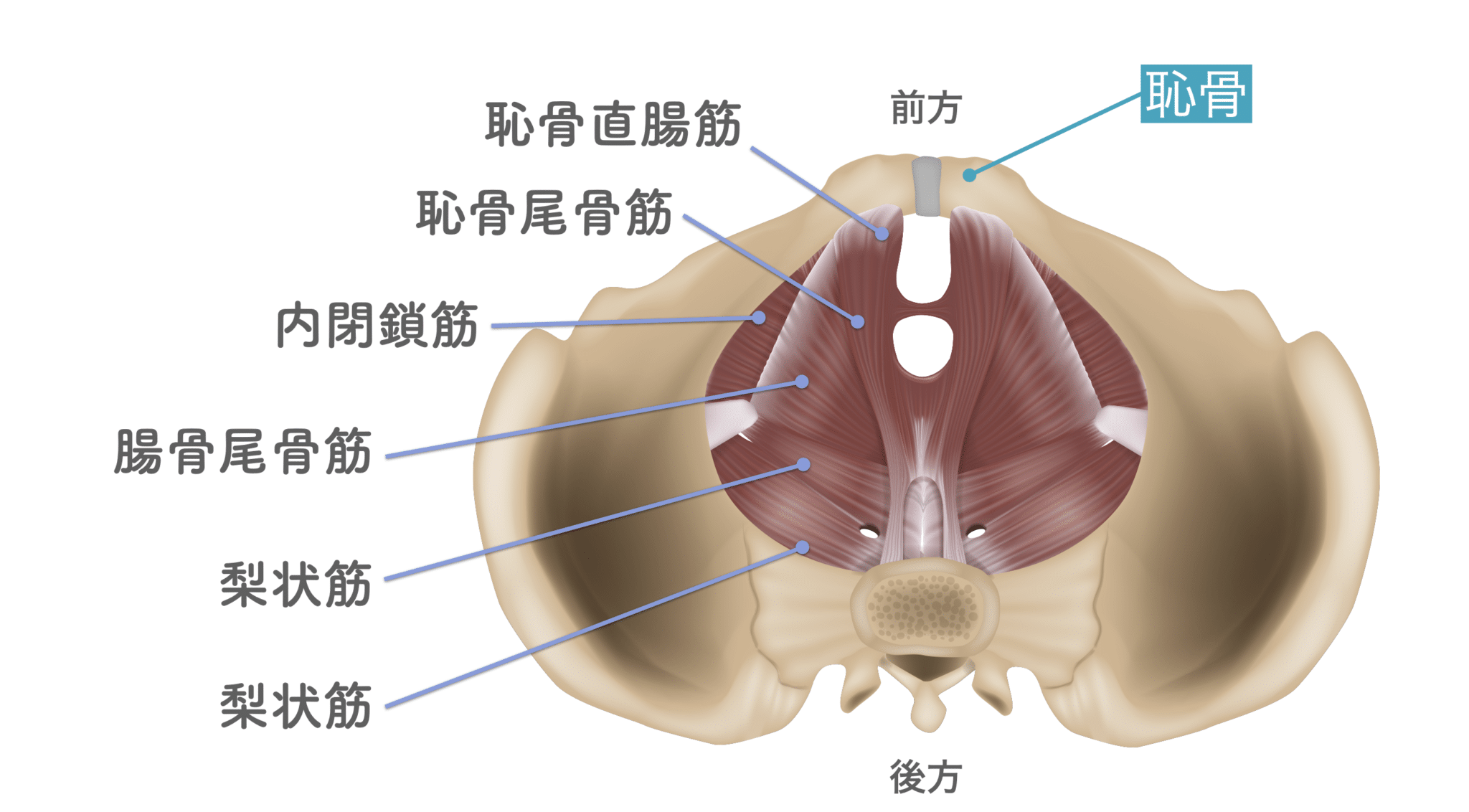

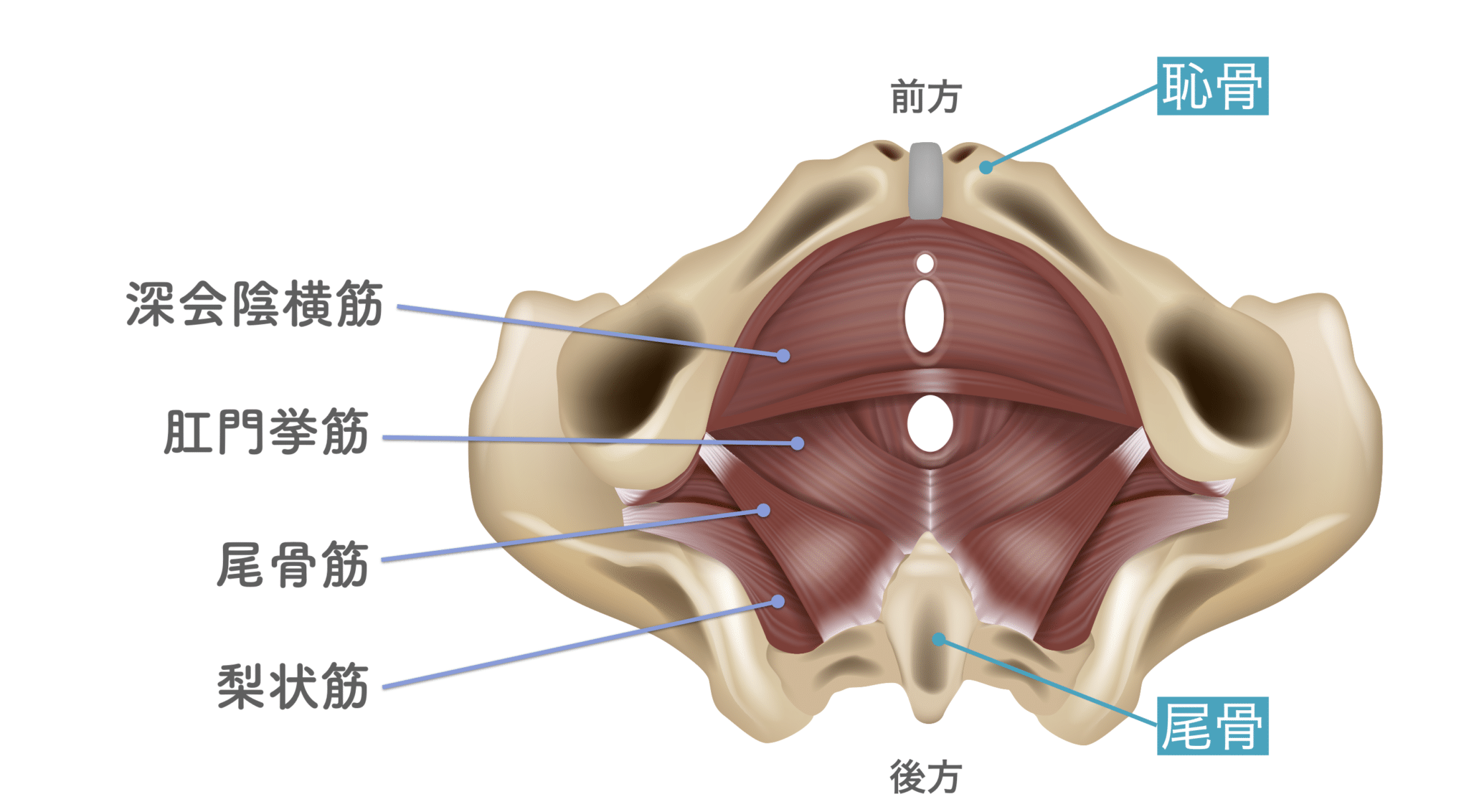

まず、骨盤底筋とはどこにある筋肉なのか、を理解することから始めましょう。骨盤底筋群は、骨盤底に存在する複数の筋肉で構成されています。以下に主要な筋肉とその起始・停止をすべて記載します。

骨盤底筋

- 恥骨尾骨筋(Pubococcygeus)

- 起始: 恥骨

- 停止: 尾骨、肛門周囲の筋膜

- 腸骨尾骨筋(Iliococcygeus)

- 起始: 腱弓(腸骨内面)

- 停止: 尾骨

- 恥骨直腸筋(Puborectalis)

- 起始: 恥骨

- 停止: 直腸(肛門を取り囲むように)

- 起始: 坐骨棘

- 停止: 尾骨、仙骨下部

- 深会陰横筋(Deep Transverse Perineal Muscle)

- 起始: 坐骨

- 停止: 中心腱

- 浅会陰横筋(Supe

- 起始: 坐骨

- 停止: 中心腱

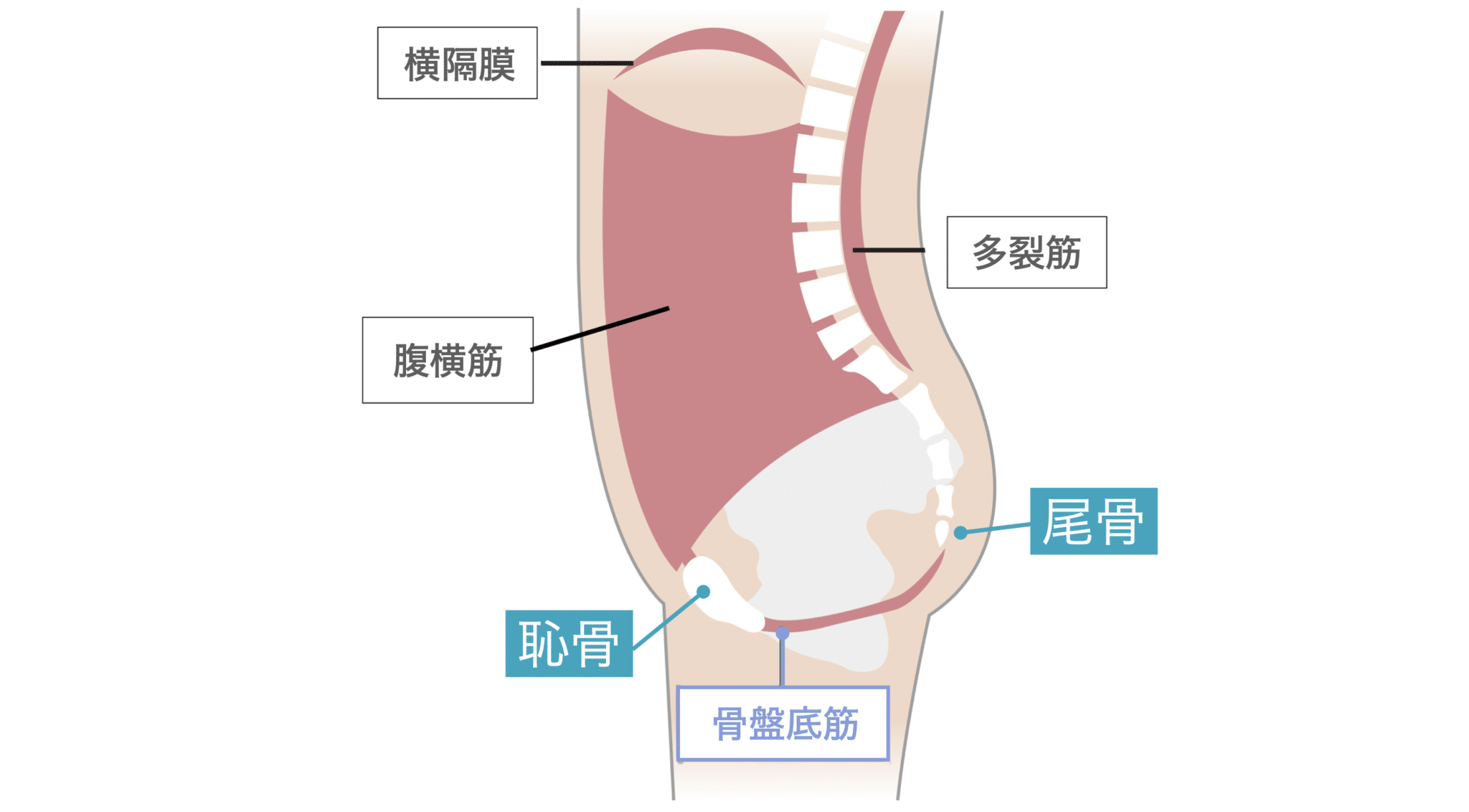

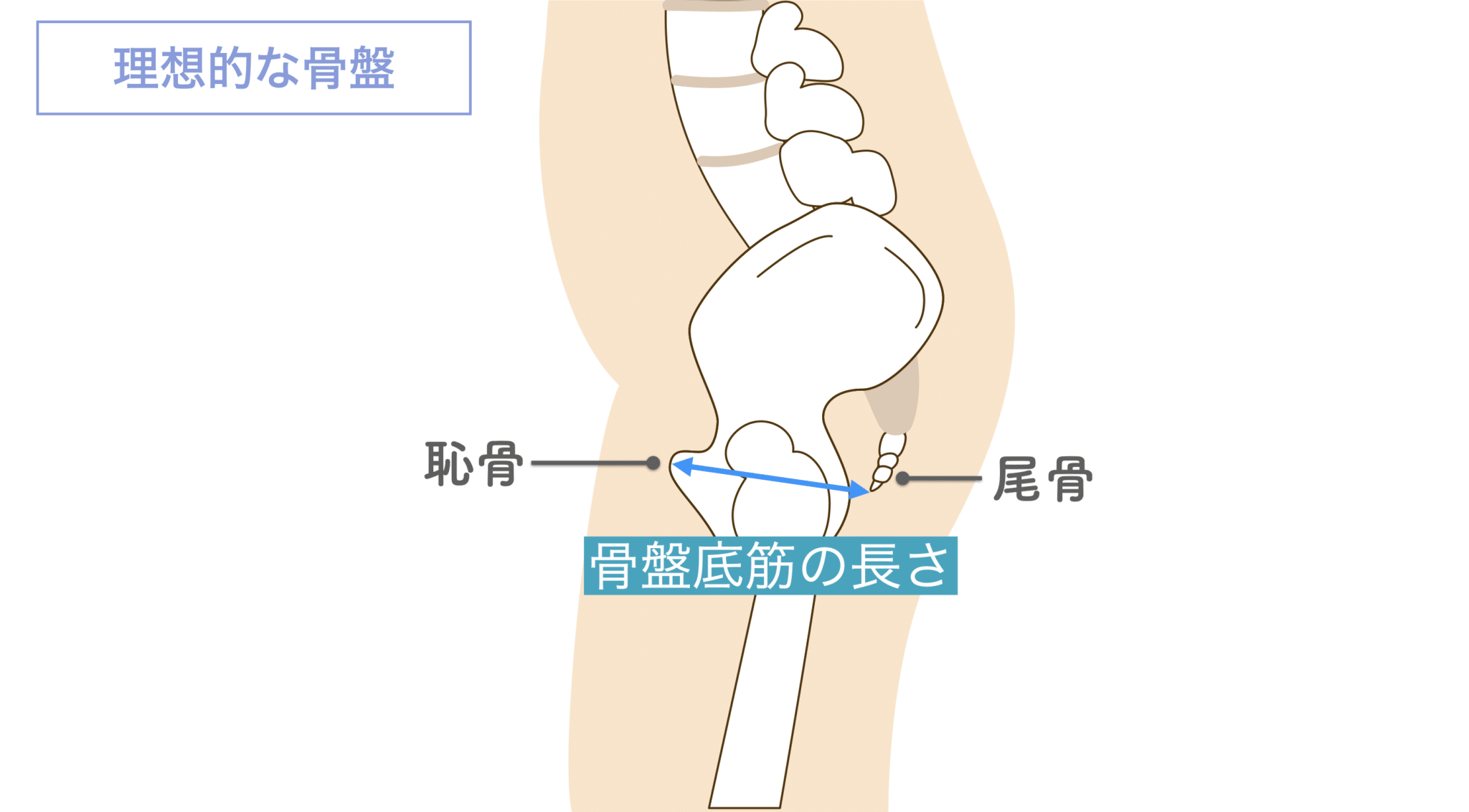

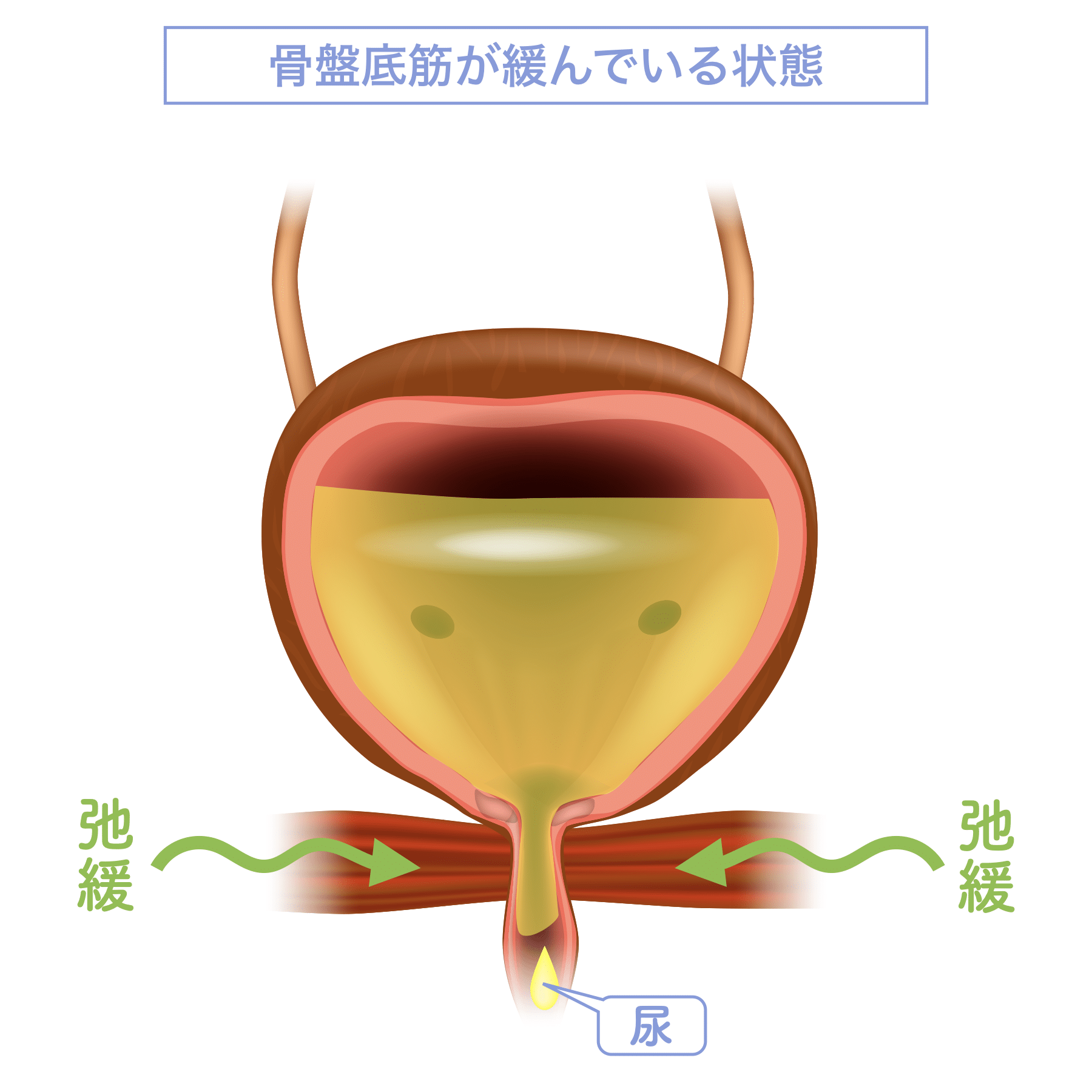

これらの筋肉が協力して、骨盤底を形成し、排泄や性機能、臓器の位置保持に重要な役割を果たしています。ここで見てほしいのは、起始や停止(筋肉の付着している部分)が「尾骨」にあるという点です。下記の図を見てください。

骨盤底筋は真横から見ると恥骨から尾骨にかけて伸びています。実際にはそれぞれの筋肉は独立しているのですが、「中心腱」という部分を経由する筋肉があるため、筋肉同士が連動していることになります。そのため、尾骨が前後に移動すると、連動して筋肉が伸ばされたり緩んだりするのです。

足指の変形と骨盤底筋の関係

簡単に説明すると以下のようになります。

骨盤の前傾・後傾

足指が変形すると、歩行や立位時のバランスが崩れ、姿勢全体が影響を受けます。特に、骨盤が前傾(骨盤が前に傾く)や後傾(骨盤が後ろに傾く)しやすくなります。

①前傾の場合、骨盤底筋が過剰に引き伸ばされ、適切に収縮することが難しくなります。

②後傾の場合、骨盤底筋が緩くなることがあり、これも適切な収縮を妨げます。

骨盤底筋の機能低下

骨盤底筋は、骨盤内臓を支持し、尿道や肛門の開閉を調節する役割を担っています。間違った靴選び、すべりやすい素材の靴下などにより、足指が変形し姿勢が崩れると、これらの筋肉の機能も低下し、尿漏れが起こりやすくなります。

足指の変形と体全体のバランス

足指の変形が骨盤の前傾や後傾に影響を与えるメカニズムについて詳しく説明していきたいと思います。面倒だなと思う方は、「まとめ」まで飛ばしてください。

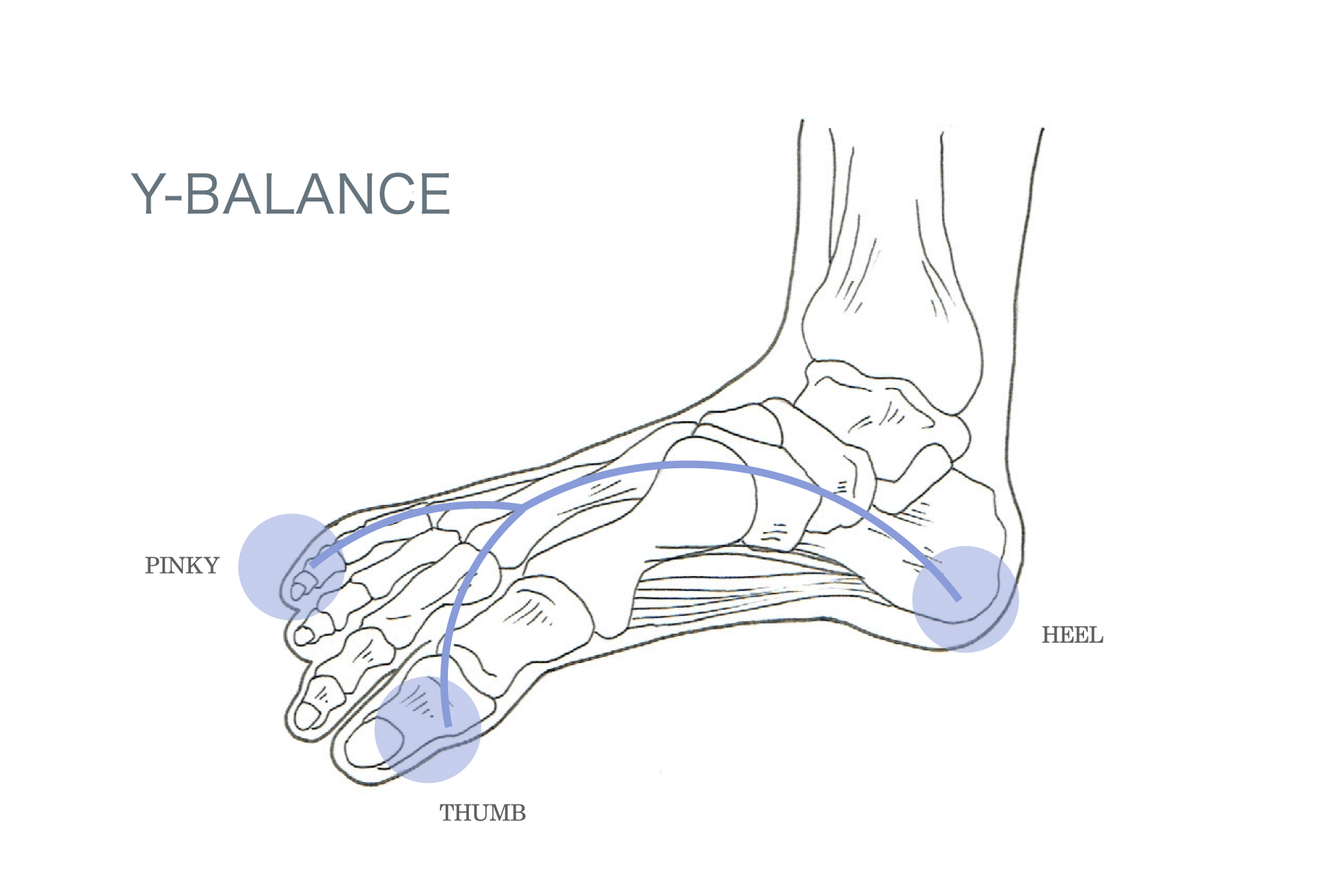

足指の役割

足指は体のバランスを保つために重要な役割を果たしています。特に歩行時や立位時において、足指は地面との接触を通じて体重を支え、適切な姿勢を維持するためのフィードバックを提供します。

足指の変形

足指の変形には、例えば外反母趾(親指が外側に曲がる状態)や屈み指(第2〜4指が関節で曲がり、ハンマーのような形になる状態)などが挙げられます。親指の機能不全(外反母趾)が起こると重心は内側に、小指の機能不全(内反小趾)が起こると重心は外側に移動します。

また、ハンマートゥ(屈み指)や浮き指になるとかかと重心になります。これらの変形により、足部の筋力は落ちていき、足全体のアーチ構造が崩れます。

足指の変形について詳しく知るには以下のリンクを参照にしてください。

骨盤への影響

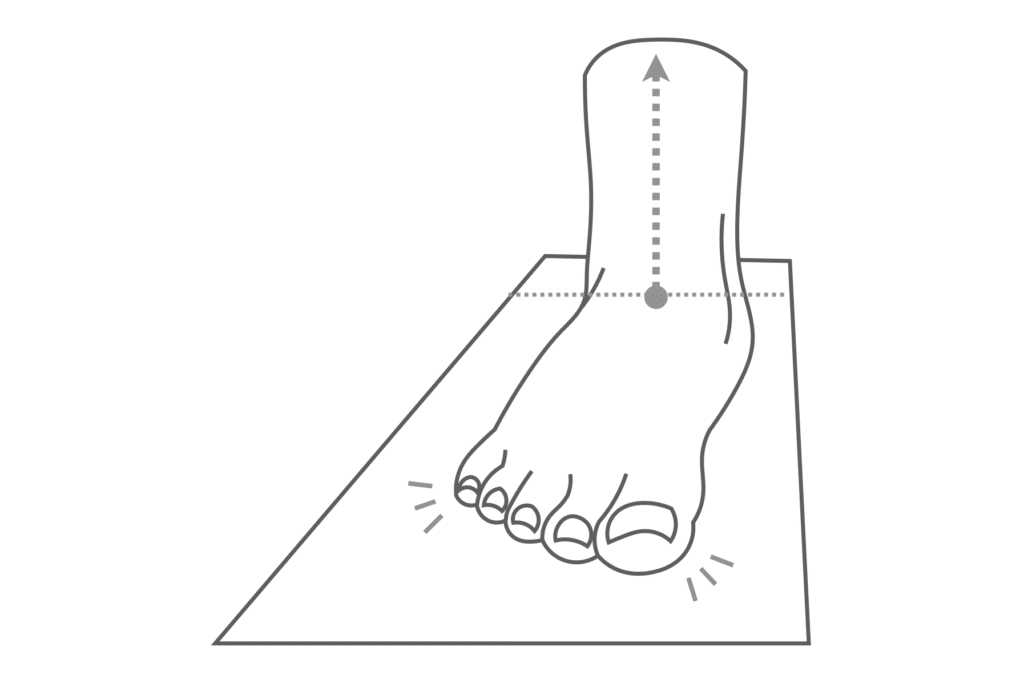

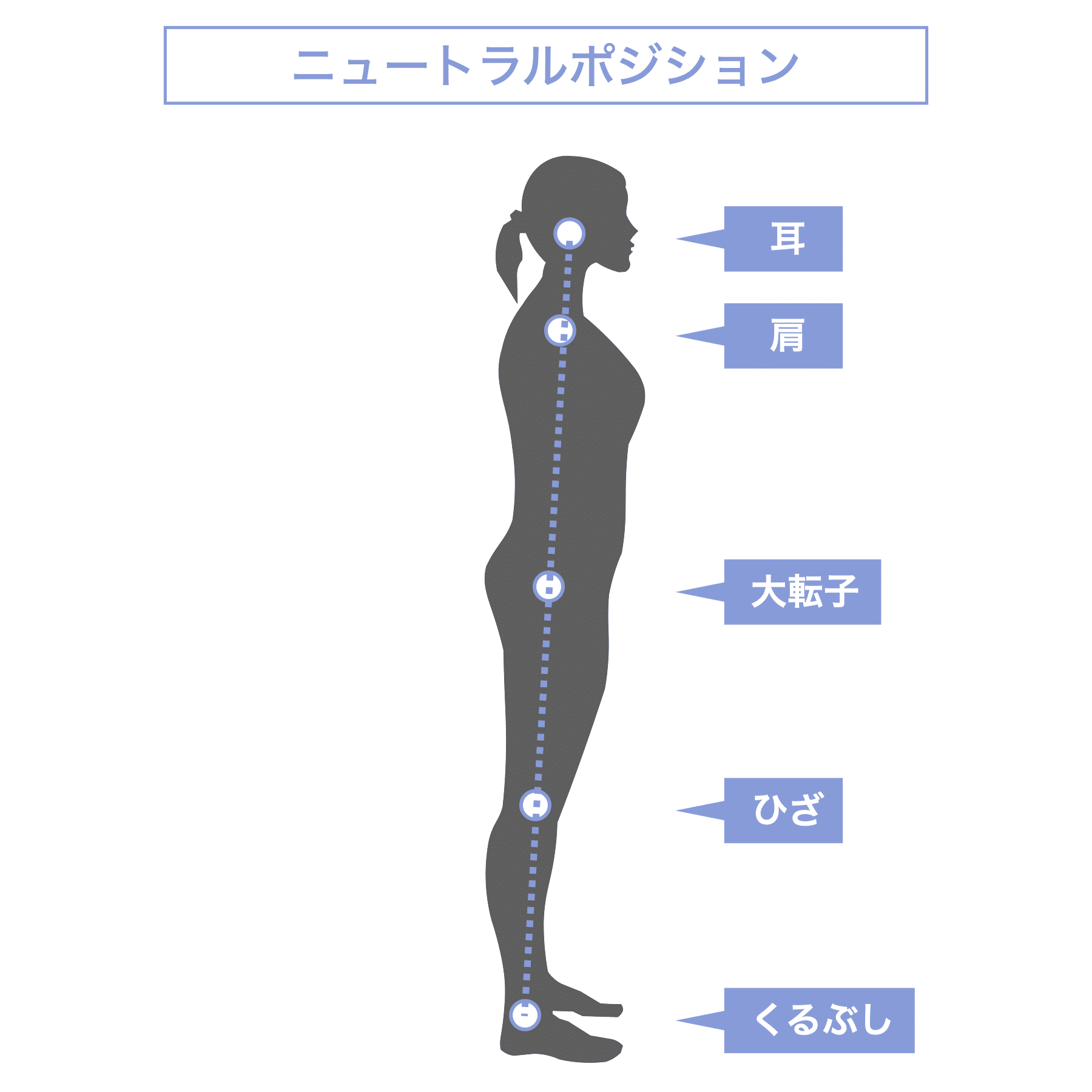

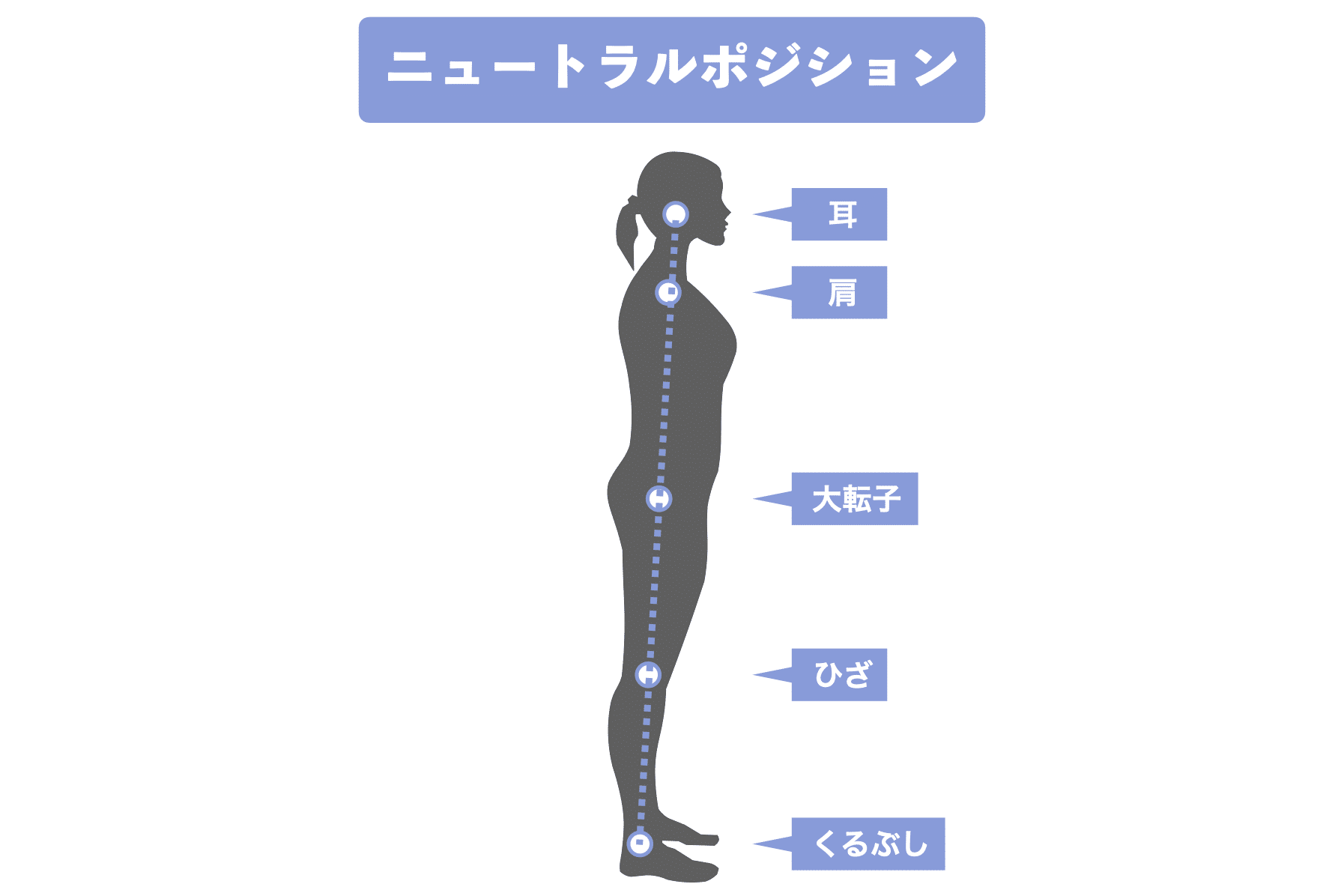

姿勢の変化

足指が変形し、足のアーチ構造が崩れると、歩行や立位時の重心の分布が「かかと重心」に変わります。これにより、体全体の姿勢が影響を受けます。足指の変形が原因で足底筋やその他の筋肉に不均等な負荷がかかり、体のバランスを保つために骨盤の位置が調整されるのです。

また、かかと重心になると「猫背」か「反り腰」になるのですが、どちらの姿勢になるかは「親指」と「小指」のどちらが変形・機能不全になっているかで決まります。

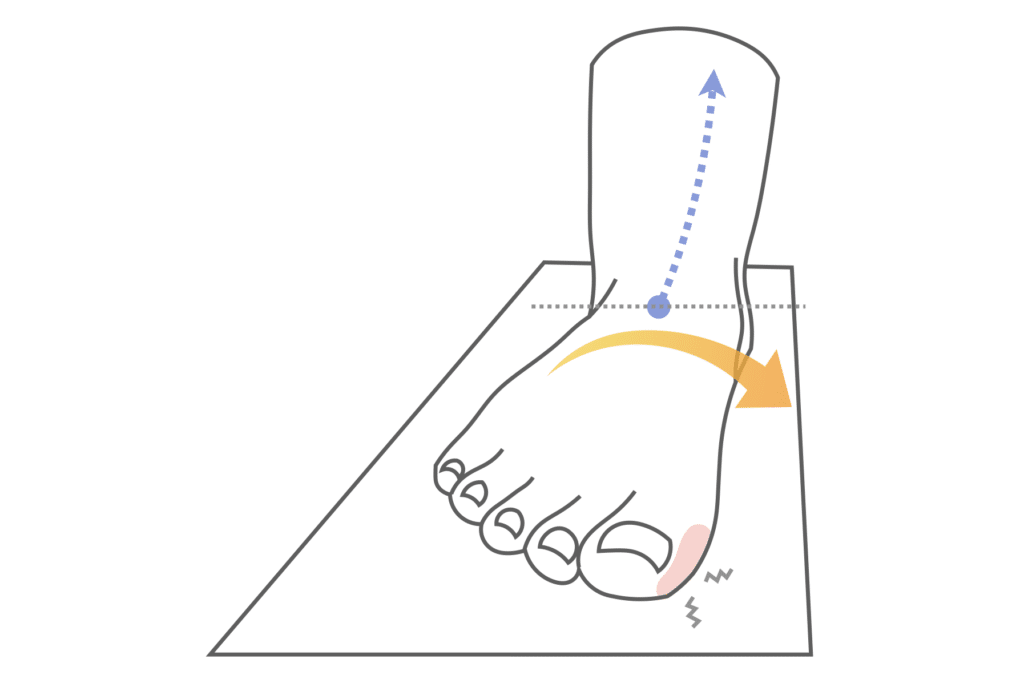

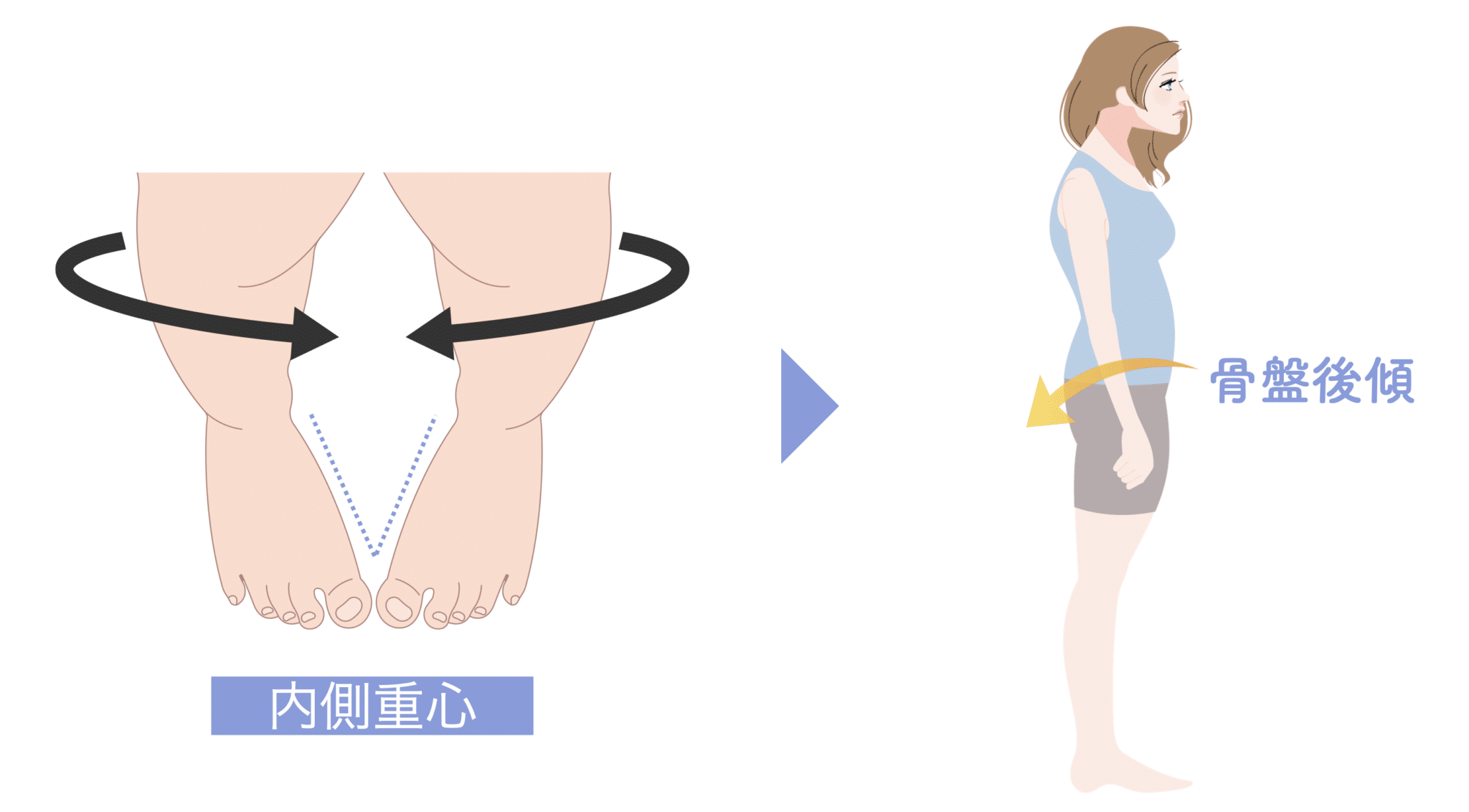

外反母趾(親指の機能不全)

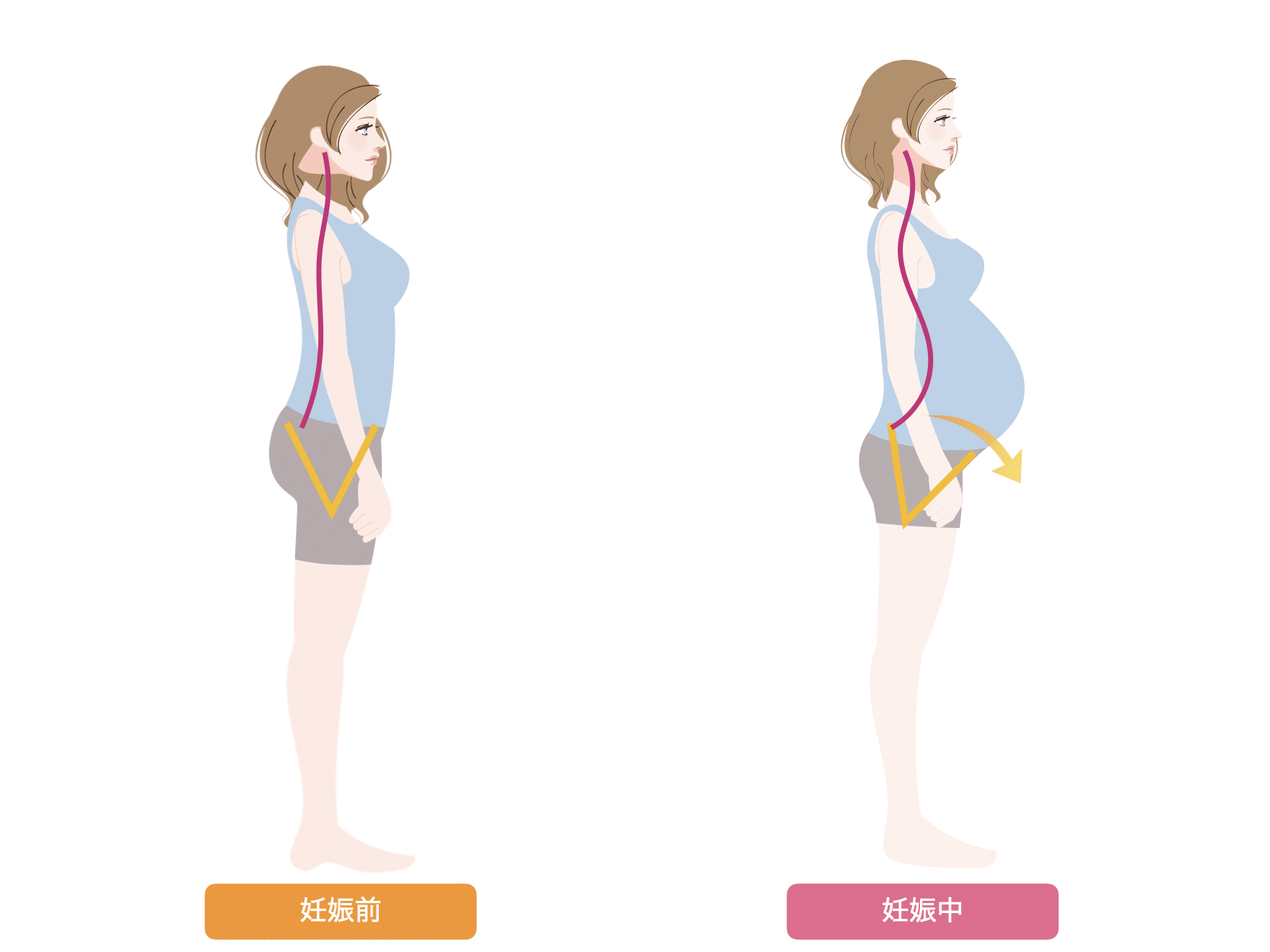

親指が上手く使えなくなると内股(内側重心)になりやすいです。そのため、X脚になりやすく、結果として骨盤が後傾しやすくなります。

X脚によって膝が内側に向くと、骨盤が前傾する傾向があります。これは、運動連鎖(足部回内→膝外旋→大腿骨内旋→股関節内旋→骨盤前傾)によってバランスを取ろうとする結果です。骨盤が前傾すると、腰椎の前弯(前にカーブすること)が増加し、反り腰になりやすくなります。

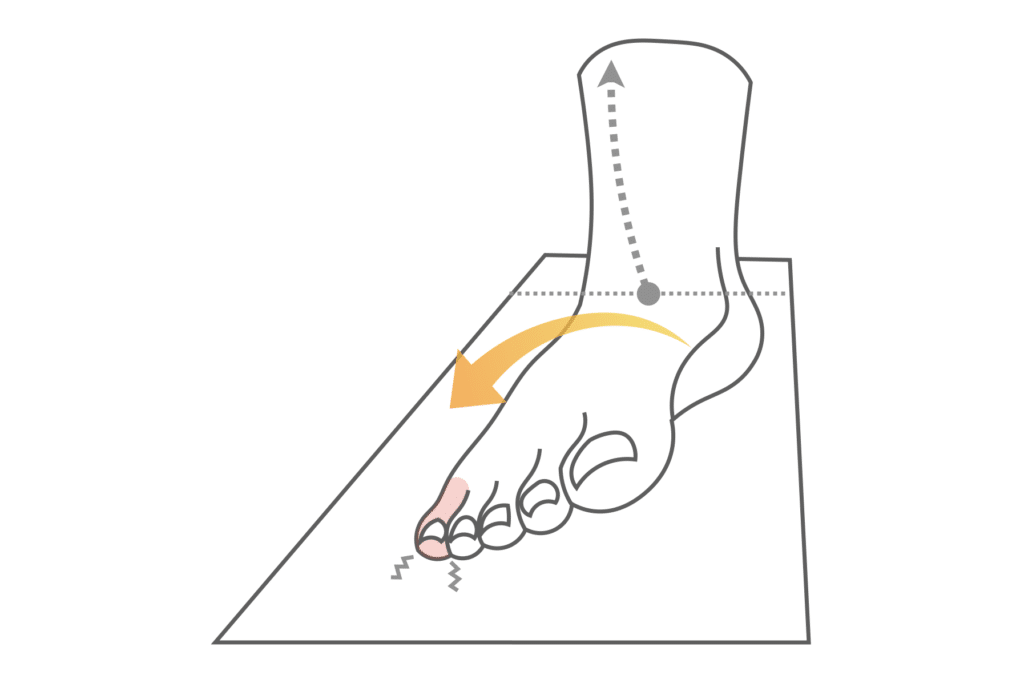

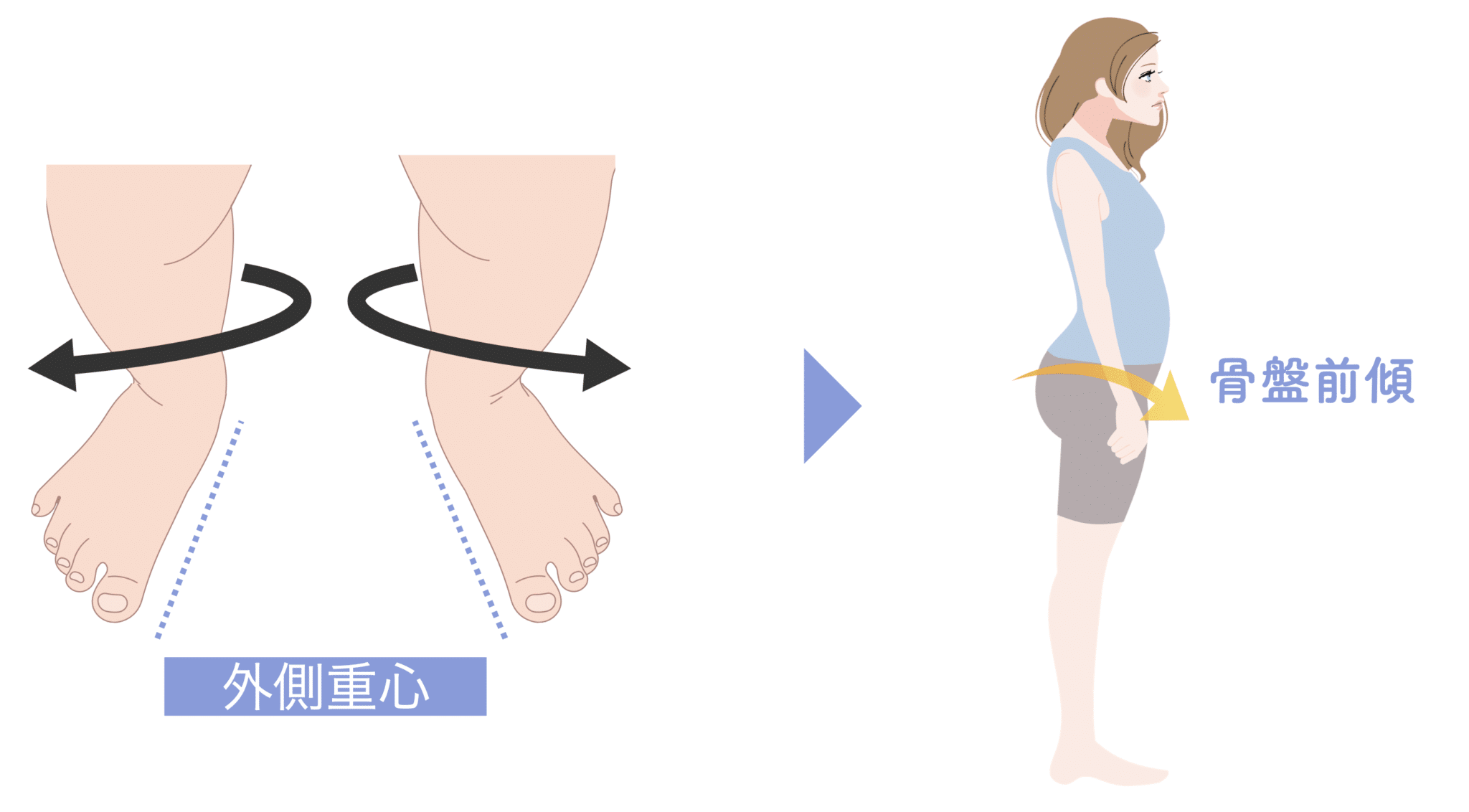

内反小趾(小指の機能不全)

親指が上手く使えなくなると外股(外側重心)になりやすいです。そのため、O脚になりやすく、結果として骨盤は前傾しやすくなります。

O脚になると、膝の外側への偏りを補うために骨盤が後傾する傾向があります。これは、運動連鎖(足部回外→膝内旋→大腿骨外旋→股関節外旋→骨盤後傾)によってバランスを取ろうとする結果です。後傾した骨盤は、腰椎(腰の部分の脊椎)の後弯(後ろにカーブすること)を増加させ、猫背になりやすくなります。

これは、人間がどんな重心の状態でも立つことができるメカニズムみたいなものです。重心の位置が変化すると骨盤を前や後ろに倒すことでバランスを取ろうとします。ちょっと難しい話になるので、ここでは省略したいと思います。

骨盤の前傾・後傾による筋肉の影響

理想的な骨盤での骨盤底筋の長さ

基本的に骨盤底筋は適切な長さで保たれています(至適長)。筋肉が緩んだり引き伸ばされたりして、骨盤底筋が正常に機能(収縮)しないと、尿道や膀胱を適切に支えることができず、尿もれが発生しやすくなります。

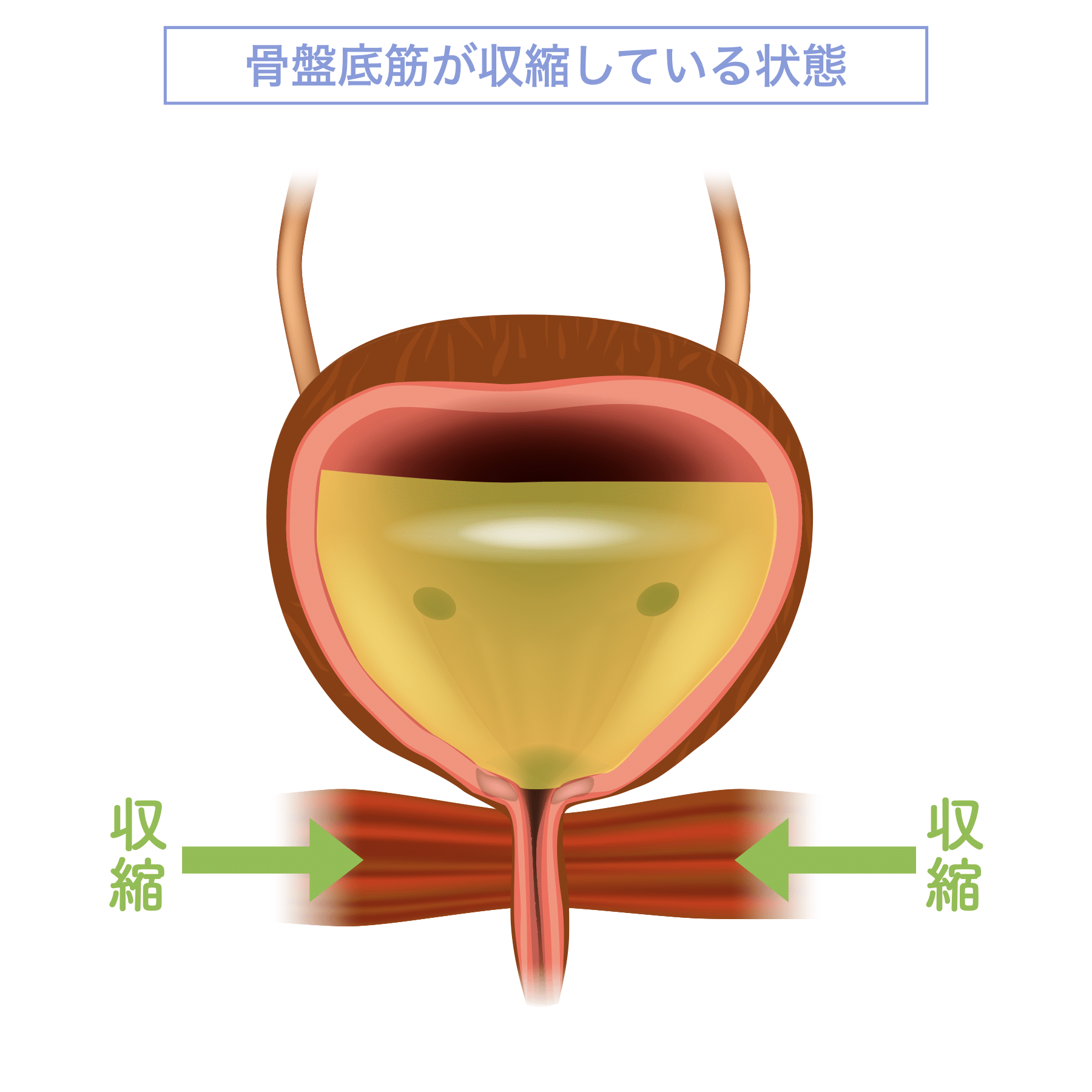

姿勢が良いと、正しい骨盤の傾きであるため、骨盤底筋の筋肉は収縮している(縮まっている)ので、尿道をしっかりと締めることができます。

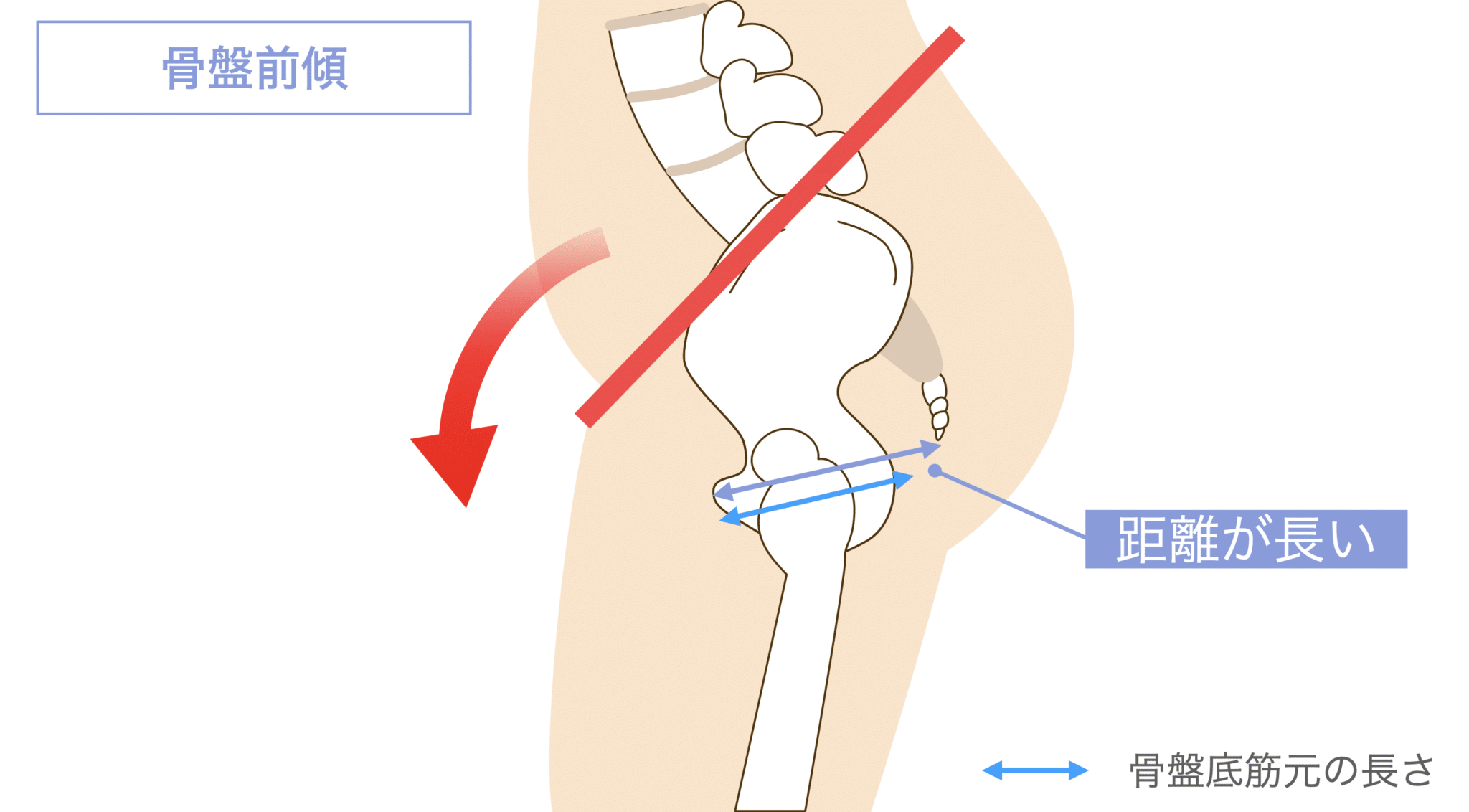

骨盤前傾での骨盤底筋の長さ

前傾:骨盤が前傾すると背骨は後ろに倒れようとするので、尾骨はやや後方に移動します。そうすると尾骨と恥骨の距離は長くなる現象が起こります。これは、骨盤が前方に傾くことで、恥骨と尾骨が直線的に引き離されるためです。

そのため、恥骨と尾骨に付着している骨盤底筋は引き伸ばされた状態になります。骨盤底筋の筋肉が引き伸ばされた状態になると、尿道を締めるための収縮力が落ちてしまうため、尿漏れをしやすい状態になります。

「妊娠中から尿もれに悩んでいる」「産後の尿もれがひどくて困っている」というお悩みをお持ちのママさん、実は多いことを知っていましたか?ある報告では、産後3人に1人は尿もれに悩んでいると言われています。

妊娠中や産後は骨盤が前傾しているので、上記にも記載した通り、骨盤底筋が引き伸ばされた状態となっています。

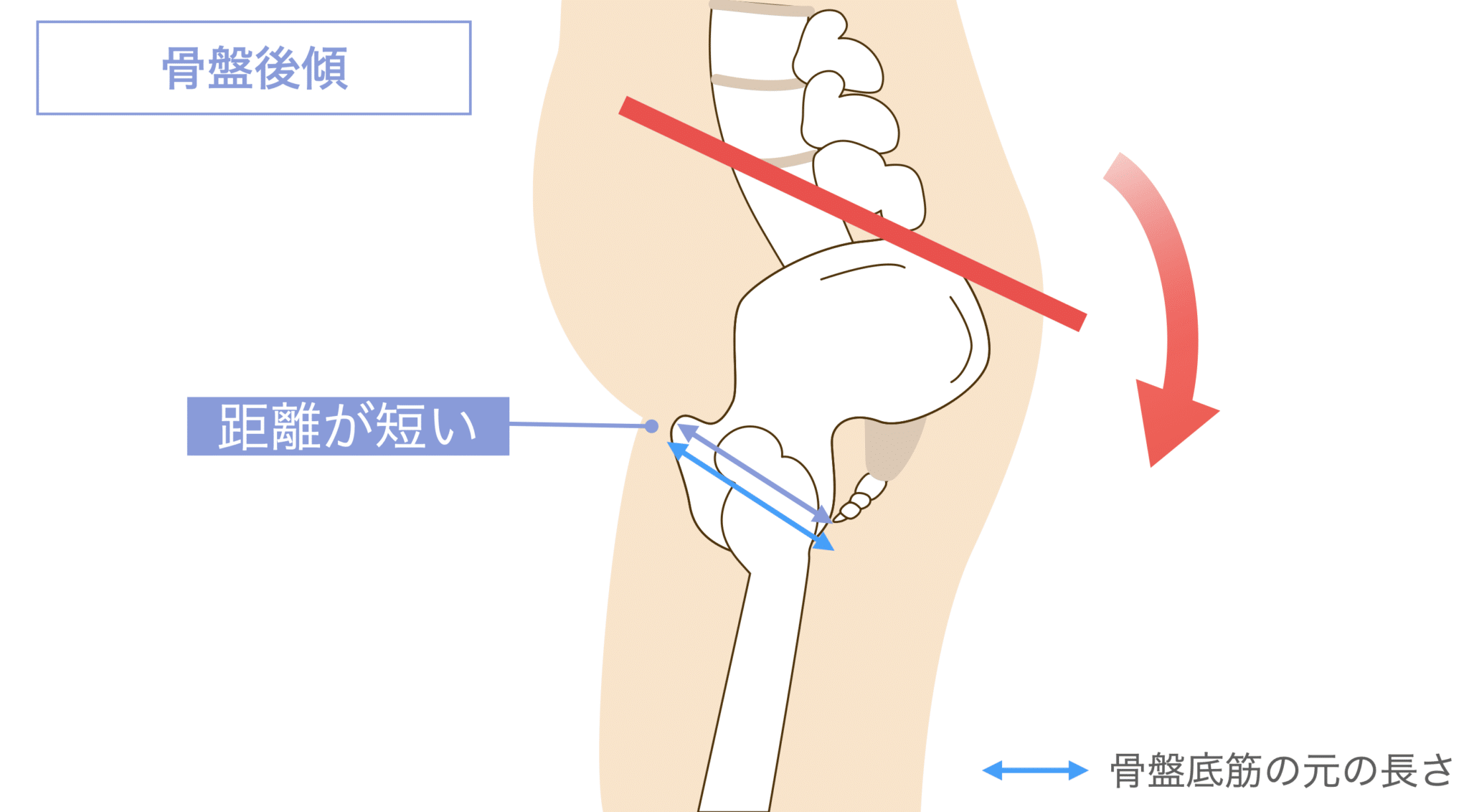

骨盤後傾での骨盤底筋の長さ

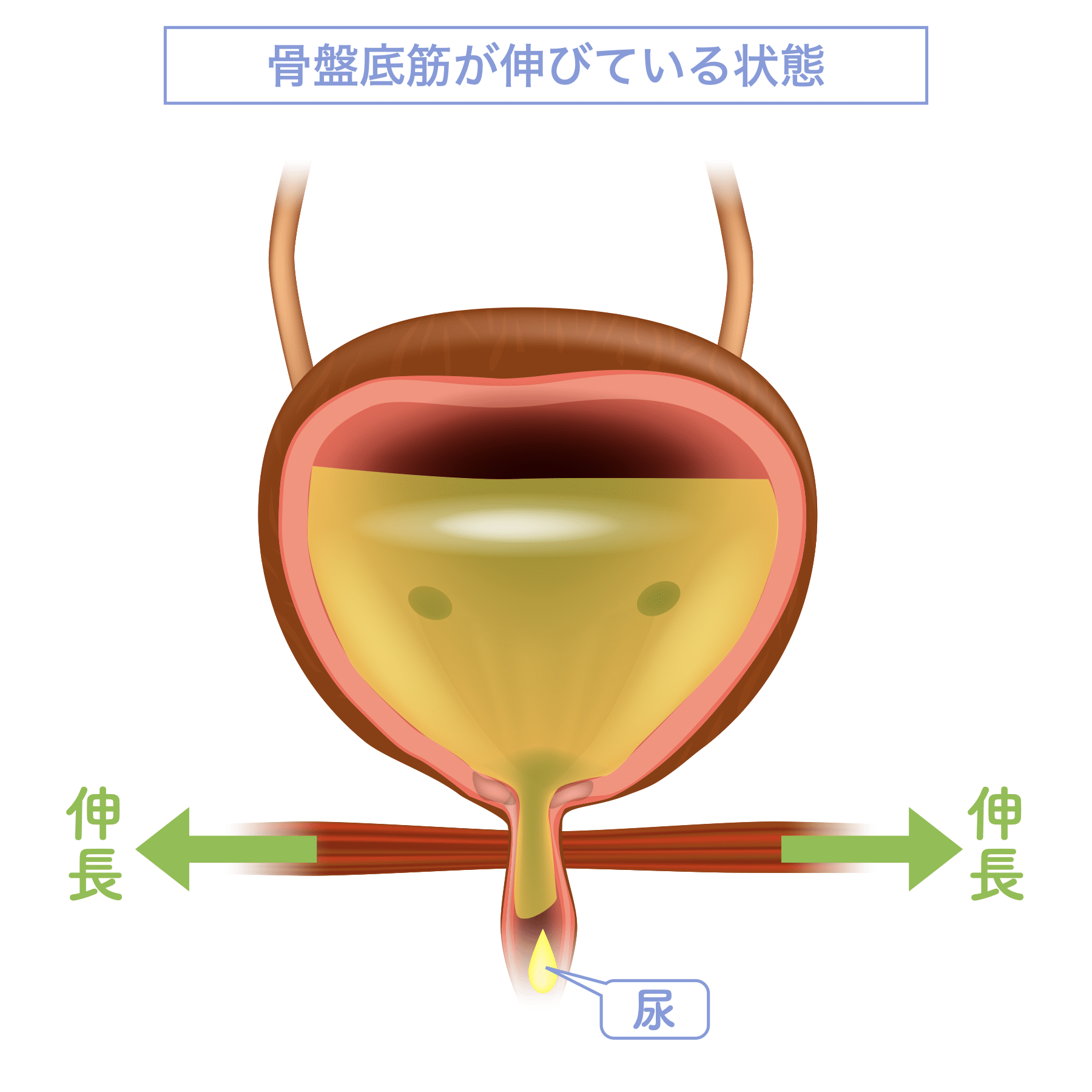

後傾:骨盤が後傾すると背骨は前に倒れようとするので、尾骨はやや前方に移動します。そうすると尾骨と恥骨の距離は短くなることがあります。この現象は、骨盤の後方に傾斜することで、恥骨と尾骨がより近づくためです。

そのため、骨盤底筋の筋肉は弛緩(緩くなる)します。骨盤底筋の筋肉がゆるゆるの状態になると、尿道を締めても締めても締まらない状態になるため、尿漏れをしやすい状態になります。

ここまでのまとめ

親指の機能不全(外反母趾)

↓

内側重心

↓

骨盤前傾

↓

骨盤底筋が引き伸ばされる

↓

骨盤底筋の機能低下

↓

尿もれ

小指の機能不全(内反小趾)

↓

外側重心

↓

骨盤後傾

↓

骨盤底筋が緩む

↓

骨盤底筋の機能低下

↓

尿もれ

骨盤底筋トレーニングをしているにもかかわらず、効果を実感できない理由は、足指が変形することで姿勢が悪くなり、骨盤底筋が正しく機能しない。まずは、足指の変形を改善し、正しい姿勢を取り戻すことが重要です。そうすることで、骨盤底筋が本来の機能を発揮しやすくなり、トレーニングの効果も上がることがお分かり頂けたでしょうか。

骨盤底筋を正しく機能させる「ひろのば体操」

「ひろのば体操」は、足指を広げることで足全体のバランスを整え、姿勢を改善するエクササイズです。これにより、骨盤の位置が正常に保たれ、骨盤底筋の機能も向上します。

ひろのば体操は、足指の変形を防ぎ、骨盤の姿勢を改善するための効果的なエクササイズです。この体操は、足指を広げることで全身のバランスを整え、骨盤底筋の機能を向上させることを目的としています。以下に、ひろのば体操の具体的な効果と実践方法について説明します。

ひろのば体操の効果

1.足指の広がり:

ひろのば体操は、足指を広げることで足のアーチを正しい形に戻します。これにより、足指の変形を防ぎ、自然な歩行と立位をサポートします。

2.姿勢の改善:

足指が広がることで、足底のアーチが正しく保たれ、体全体のアライメントが改善されます。これにより、骨盤の前傾や後傾が予防され、骨盤の正しい位置が維持されます。

3.筋肉のバランス:

足指を広げることで、足底筋、ふくらはぎ、太ももの筋肉のバランスが改善されます。これにより、骨盤周りの筋肉が均等に働き、骨盤底筋の負担が軽減されます。

4.骨盤底筋の強化:

正しい姿勢が保たれることで、骨盤底筋が適切に機能しやすくなります。これにより、尿道や膀胱を適切に支えることができ、尿もれの予防に繋がります。

ひろのば体操の実践方法

「ひろのば体操」の動画を見ることで、実際の動きを確認しながら正しいフォームでエクササイズを行うことができます。

実践上の注意点

1.無理をしない:

ひろのば体操は、無理なく行うことが重要です。痛みを感じる場合は、無理に続けず、痛みが引いてから再度行うようにしてください。

2.定期的な実践:

効果を持続させるためには、毎日の習慣として取り入れることが重要です。少しずつでも継続することで、効果が現れやすくなります。

3.正しいフォーム:

エクササイズの際は、正しいフォームを意識し、効果的に筋肉を刺激するようにします。

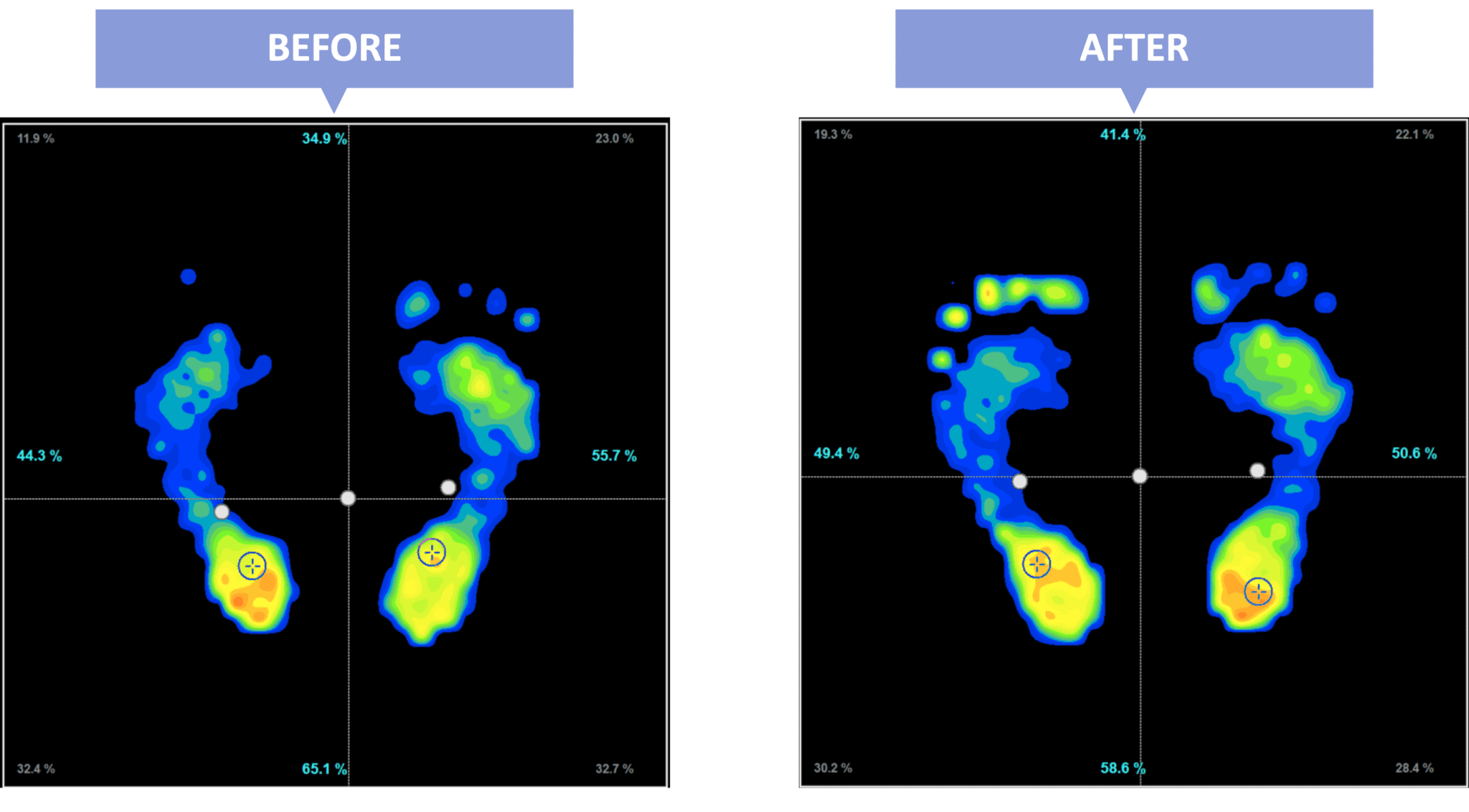

骨盤底筋を正しく機能させる「YOSHIRO SOCKS」

YOSHIRO SOCKSは、足指の変形を防ぎ、骨盤の姿勢を改善するための対策として効果的なツールです。これらの靴下は、特に足指を広げ、正しい位置に保つことを目的としています。以下に、YOSHIRO SOCKSの具体的な効果と、それがどのように骨盤の姿勢改善や尿もれ対策に役立つかについて説明します。

YOSHIRO SOCKSの効果

1.足指の位置矯正:

YOSHIRO SOCKSは、足指を個別に包み込み、自然な形に広げるデザインになっています。これにより、足指の変形を防ぎ、足全体のアーチをサポートします。

2.姿勢の改善:

足指が広がることで、足底のアーチが正しい形に保たれます。これにより、足から始まる体全体のアライメントが改善され、骨盤の正しい位置が維持されやすくなります。

3.足底筋の強化:

YOSHIRO SOCKSを使用することで、足底筋が適切に使われ、強化されます。これにより、足の安定性が向上し、体全体のバランスが良くなります。

骨盤の姿勢改善と尿もれ対策

1.骨盤の前傾・後傾の予防:

足指の変形が矯正されることで、骨盤の前傾や後傾が防がれます。これにより、骨盤底筋への過剰な負担が軽減され、尿もれのリスクが減少します。

2.骨盤底筋の強化:

正しい姿勢が維持されることで、骨盤底筋が適切に機能しやすくなります。骨盤底筋が強化されると、尿道や膀胱を適切に支えることができ、尿もれの予防に繋がります。

3.全身のバランス改善:

足から始まる体全体のバランスが改善されることで、日常生活での動作がスムーズになり、骨盤や骨盤底筋への負担が軽減されます。

使用方法

日常的な着用:

YOSHIRO SOCKS PROを日常的に着用することで、足指の広がりを維持し、足全体のアライメントをサポートします。長時間の立ち仕事や歩行時にも効果を発揮します。

運動時の使用:

運動中にもYOSHIRO SOCKS PROを着用することで、足底筋の強化や足指の位置矯正が促進され、運動パフォーマンスの向上にも繋がります。

睡眠時の使用:

睡眠中にもYOSHIRO SOCKS SLEEPを着用することで、足底筋の強化や足指の位置矯正が促進され、運動パフォーマンスの向上にも繋がります。

まとめ

ひろのば体操やYOSHIRO SOCKSは、足指の変形を防ぎ、足全体のバランスを改善するための効果的なツールです。これにより、骨盤の姿勢が正しく保たれ、骨盤底筋への負担が軽減されることで、尿もれの予防にも寄与します。日常的に使用することで、足指の健康を保ち、全身のバランスを整えることができます。

足指の変形が尿漏れに与える影響を理解し、適切なエクササイズや日常生活でのケアを行うことで、症状の改善が期待できます。

50代女性の尿もれ改善体験談

私は50代の主婦です。数年前から、尿もれが気になり始めました。特にくしゃみや笑った時、重いものを抱いた時などに漏れてしまうことが増えてきました。年齢のせいだから仕方がないと諦めていたが、次第にその頻度が増え、生活の質が低下していることを実感するようになりました。

ひろのば体操との出会い

そんな時、友人から「ひろのば体操」を勧めていただきました。彼女も同じ悩みを抱えていましたが、この体操を続けることで尿もれが改善されたと言うのです。早速、私も試してみることに。

同時に、YOSHIRO SOCKSも取り入れました。この特別なソックスは、足のアーチをサポートし、全身のバランスを整える効果があると言われています。実際に履いてみると、足元が安定し、姿勢が良くなった感じがしました。長時間立ち仕事をしても疲れにくく、日常の動作が楽になったのを実感しました。

効果

ひろのば体操を始めて3ヶ月ほど経った頃、尿もれの頻度が明らかに減少しました。特に、くしゃみや笑った時の漏れがほとんどなくなりました。また、YOSHIRO SOCKSのおかげで足元から体全体のバランスが向上し、日常の動作がスムーズになりました。

おかげで、以前は尿もれがあって外出を控えていましたが、今では友人との外出やスポーツを楽しむことができるようになりました。精神的にも自信を取り戻し、よりアクティブな生活を送ることができます。

終わり

同じように尿もれに悩んでいる50代の女性には、ぜひ「ひろのば体操」と「YOSHIRO SOCKS」を試していただきたいです。簡単に始められる方法でありながら、効果は非常に大きいです。これらの取り組みが、皆さんの生活の質を向上させる一助となるのではないかと思います。