【医療監修】変形性膝関節症とO脚の本当の関係― 足指の変形から読み解く膝痛のメカニズムとセルフケアの考え方

はじめに|なぜ、膝だけ治療しても変わらないのか?

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

私はこれまで 延べ10万人以上の足指・歩行・姿勢の分析 を行うなかで、次のような共通点をたびたび目にしてきました。

- 膝だけ治療しているのに、なぜか変わらない

- 注射を繰り返しても一時的でまた痛みが戻る

- 「軟骨がすり減った」と言われたが説明に納得できない

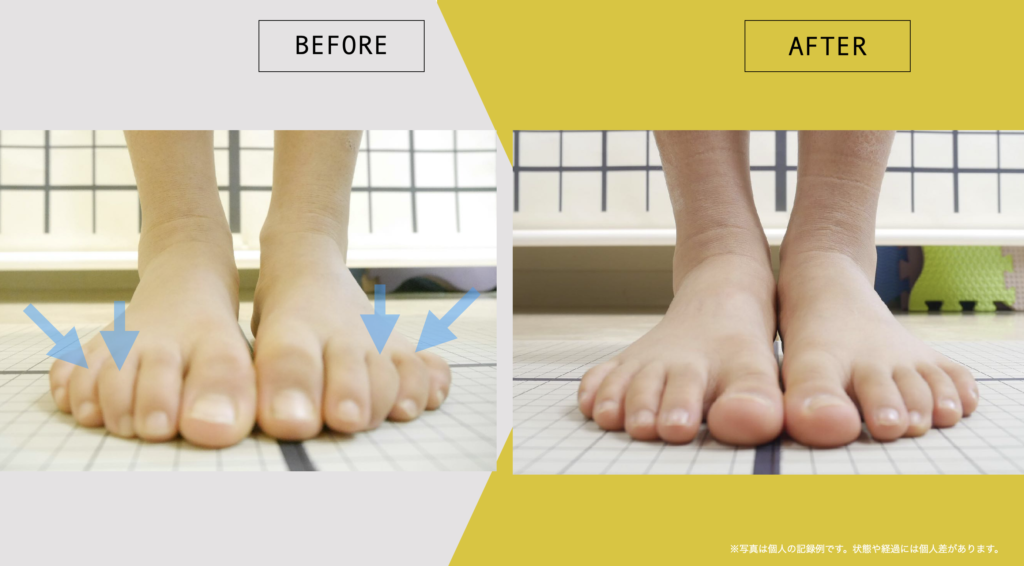

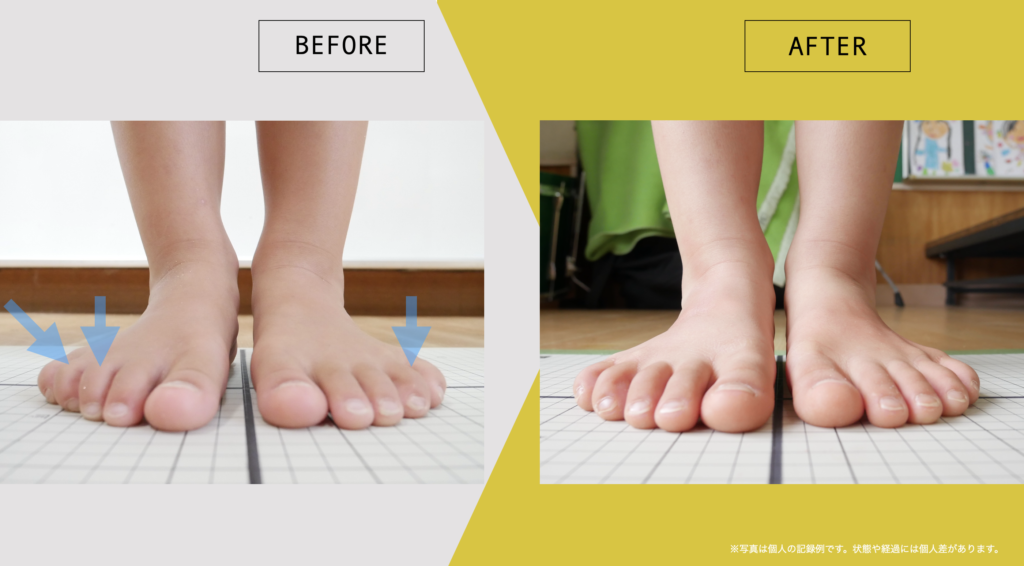

- O脚が年々進んでいく理由が分からない

多くの方が抱えている疑問に対し、私は臨床経験と研究論文を総合すると ひとつの答えにたどり着きます。

それは——

膝の痛みや変形の“発端”は、膝ではなく足指にある可能性が高い。

日本ではまだ一般化されていませんが、

国際的な研究を精査すると、膝関節の痛みや変形が “局所の問題だけではない” ことは明らかになっています。

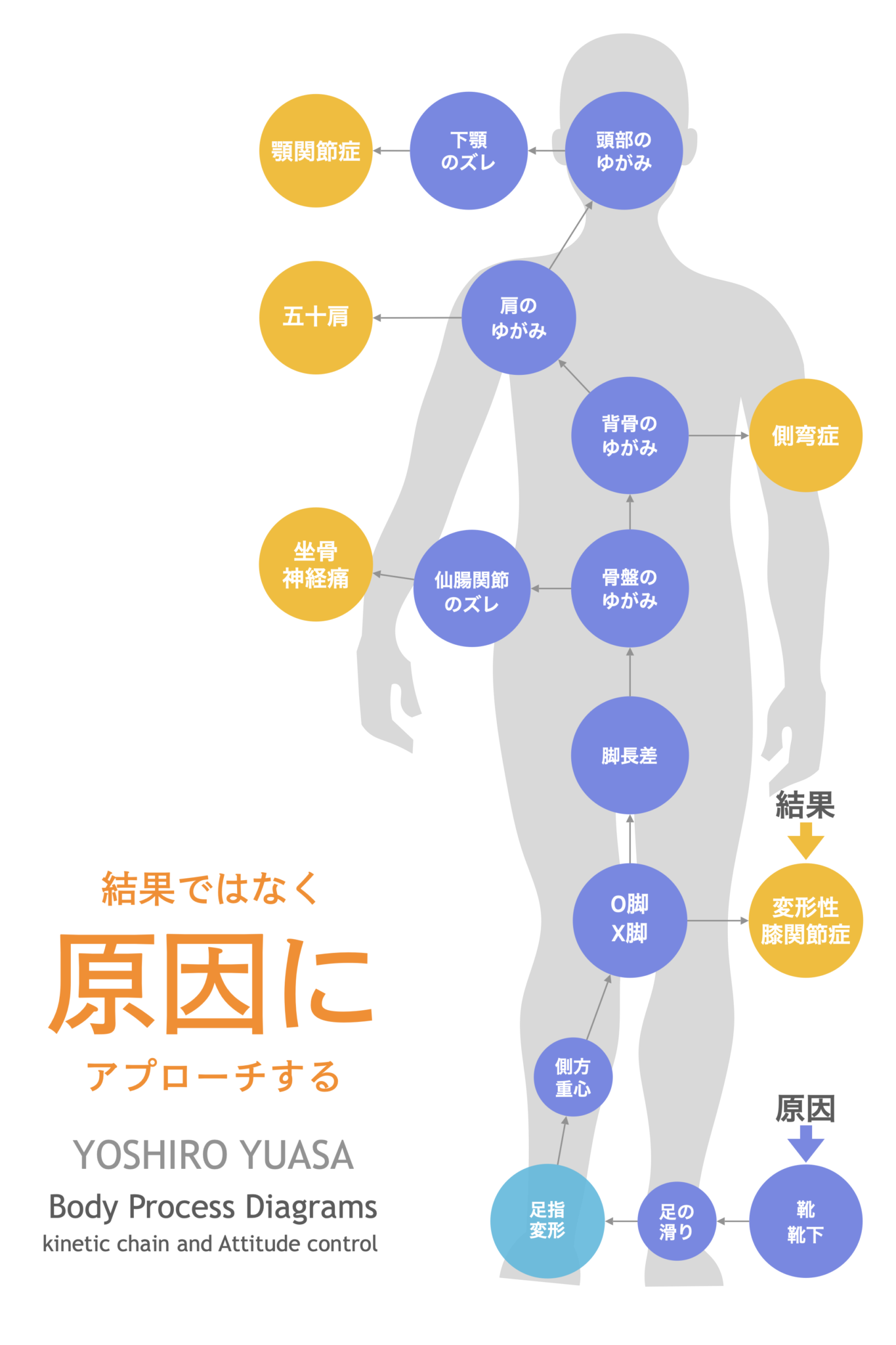

本記事では、研究論文と私の臨床から分かった事実をもとに、

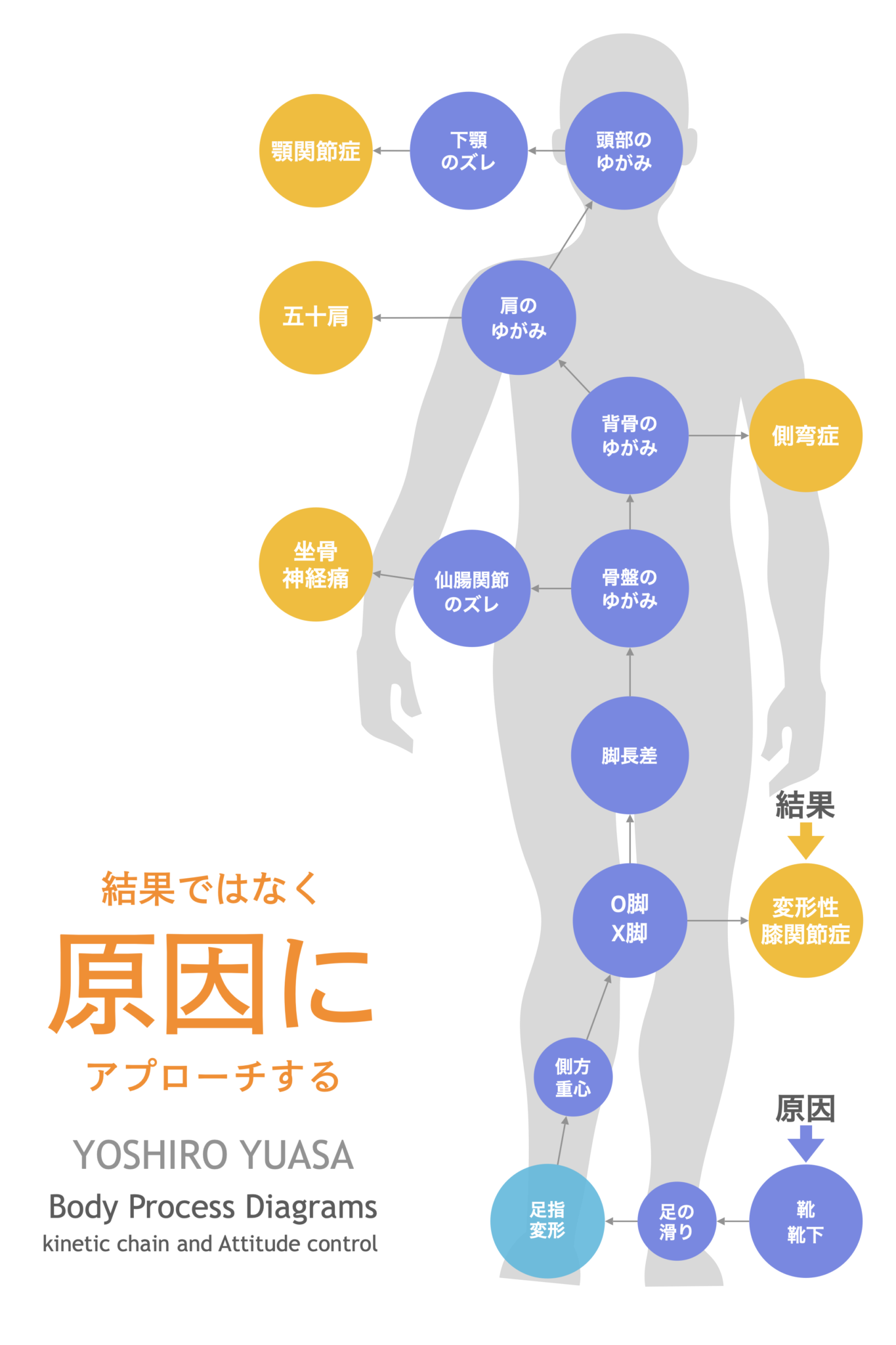

「足指 → 足部 → 下腿骨 → 膝関節」 という力学的連鎖を、

初心者にも理解できるように丁寧に整理します。

この症状は、単独で起きているものではありません。

足指を起点に、重心・姿勢・関節・神経へと連鎖していく

「Hand-Standing理論」という身体構造モデルの中で理解できます。

湯浅慶朗【公式】足指研究所

この記事ではまず「変形性膝関節症とO脚がなぜつながるのか」を、足指からの構造連鎖で整理します。

そのうえで、注射・リハビリ・インソール・靴・靴下など、よくある対策が「なぜ戻りやすいのか?」をテーマ別に深掘りした記事も用意しています。

▶︎【医療監修】変形性膝関節症はなぜ治らないのか?― 注射・リハビリ・手術まで試しても戻る人に共通する構造 ―

▶︎【医療監修】足部アライメントが膝を壊す本当の理由― 踵骨・扁平足・回外足から読み解く変形性膝関節症の構造 ―

▶︎【医療監修】足指の変形が膝の痛みを生む本当の理由― 浮き指・屈み指・内反小趾から読み解く変形性膝関節症の構造 ―

▶︎【医療監修】生活環境と変形性膝関節症― 日常動作が痛みを固定化するメカニズム ―

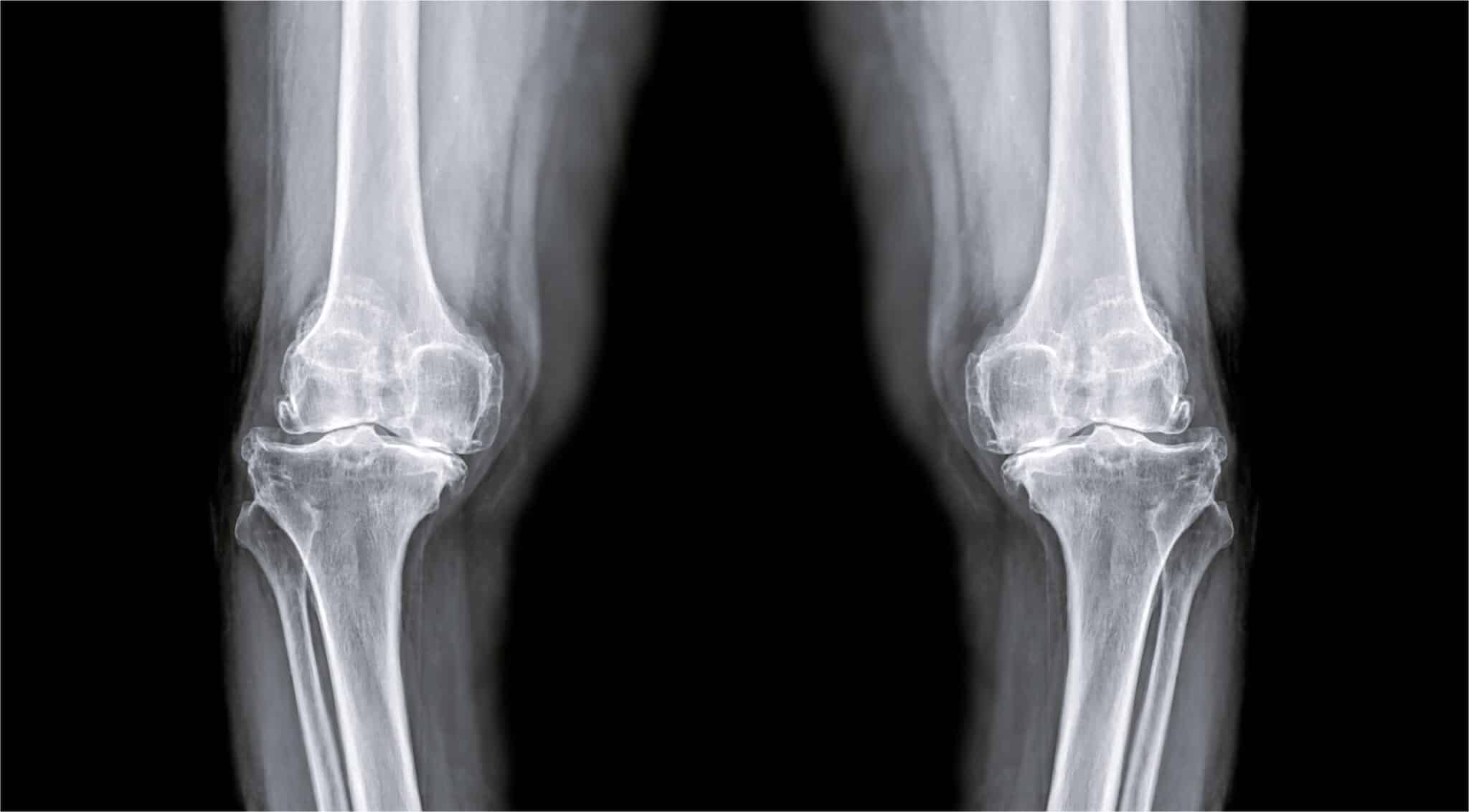

変形性膝関節症とは何か?——痛みの原因は“軟骨そのもの”ではない

多くの方が「軟骨がすり減ったから膝が痛む」と説明されます。

しかし、これは膝OA(変形性膝関節症)の本質を正しく表していません。

なぜなら——

✔ 膝の軟骨には神経がほとんど存在しない

✔ すり減り=痛み では説明できない

✔ 痛みの発生源は“周囲組織の炎症”である

という事実が、研究からも臨床からも明らかだからです。

この項目では、最新の研究論文に基づいて、この事実を順番に解説していきます。

研究レビュー①

「MRI異常と痛みは一致しない:構造変化と症状が乖離する可能性」

2013年に KU Leuven University の Burt ら が行った研究では、87名の女性を対象に、膝関節のMRI所見と痛み・筋力・機能低下の関連を分析したところ、MRIで軟骨損傷や半月板損傷があっても痛みを訴えない人が多く、逆にMRIが正常でも強い痛みを訴える人がいるという結果が報告されています。

これは従来の

「軟骨がすり減ったから痛い」という説明は不十分

であることを示唆しています。

研究レビュー②

「痛みの有無に関係なく 89% に膝の構造異常が存在する:加齢変化と症状の乖離」

2012年に Guermazi ら が実施した研究では、50歳以上710名の膝にMRIを行い、膝OAと診断されていない人も含めて構造異常の有無を調査したところ、

・骨棘:74%

・軟骨損傷:69%

・骨髄病変:52%

など、全体の 89% にOA関連の異常が確認された と報告されています。

これは、

✔「異常=痛み」ではない

✔ 加齢変化はほぼ全員に起こる自然現象

であることを裏づけています。

研究レビュー③

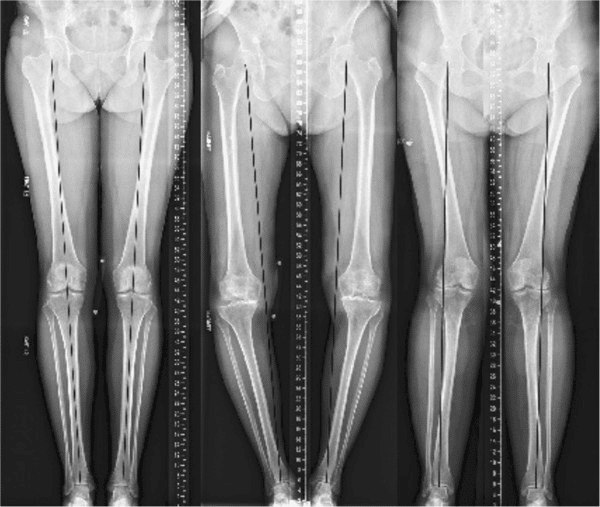

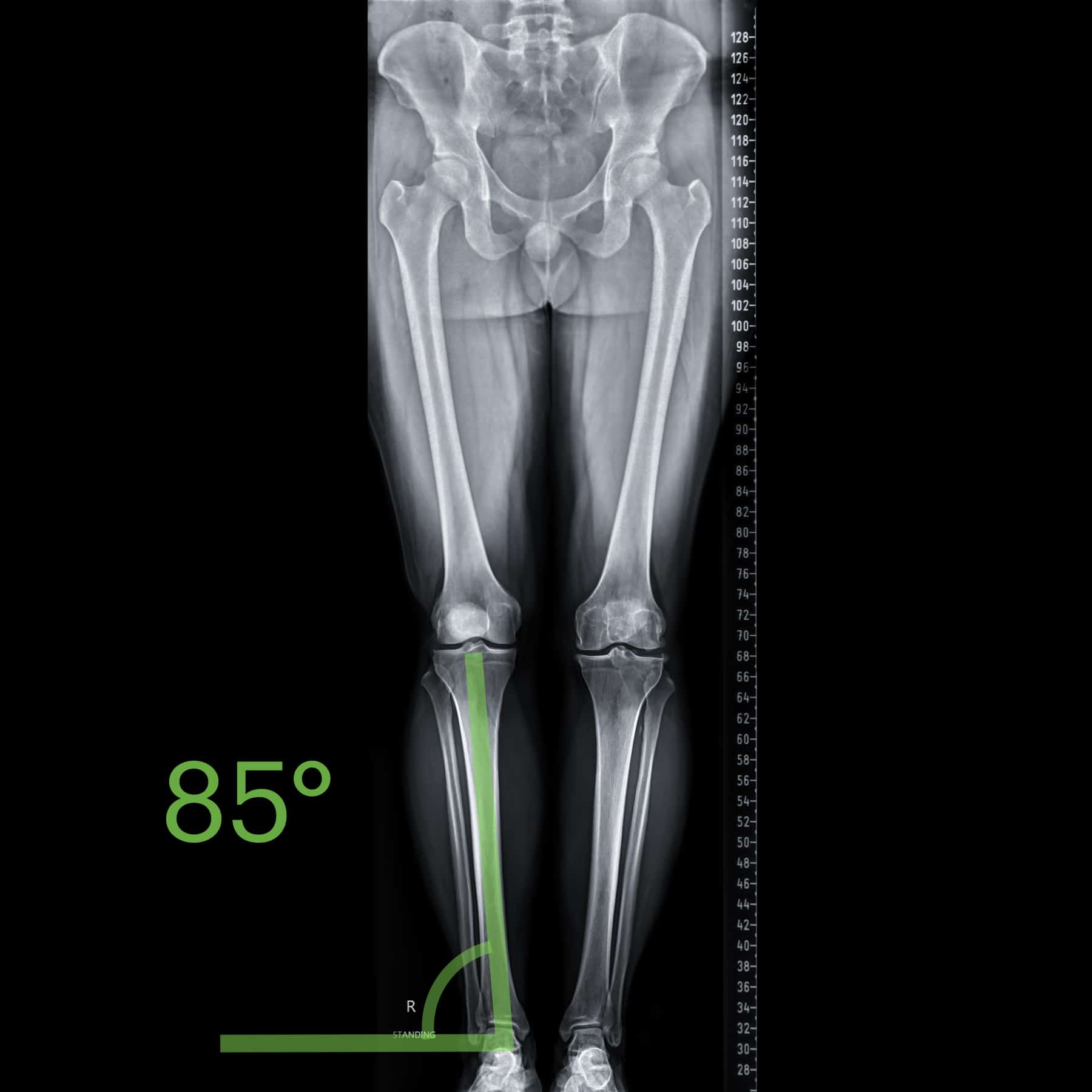

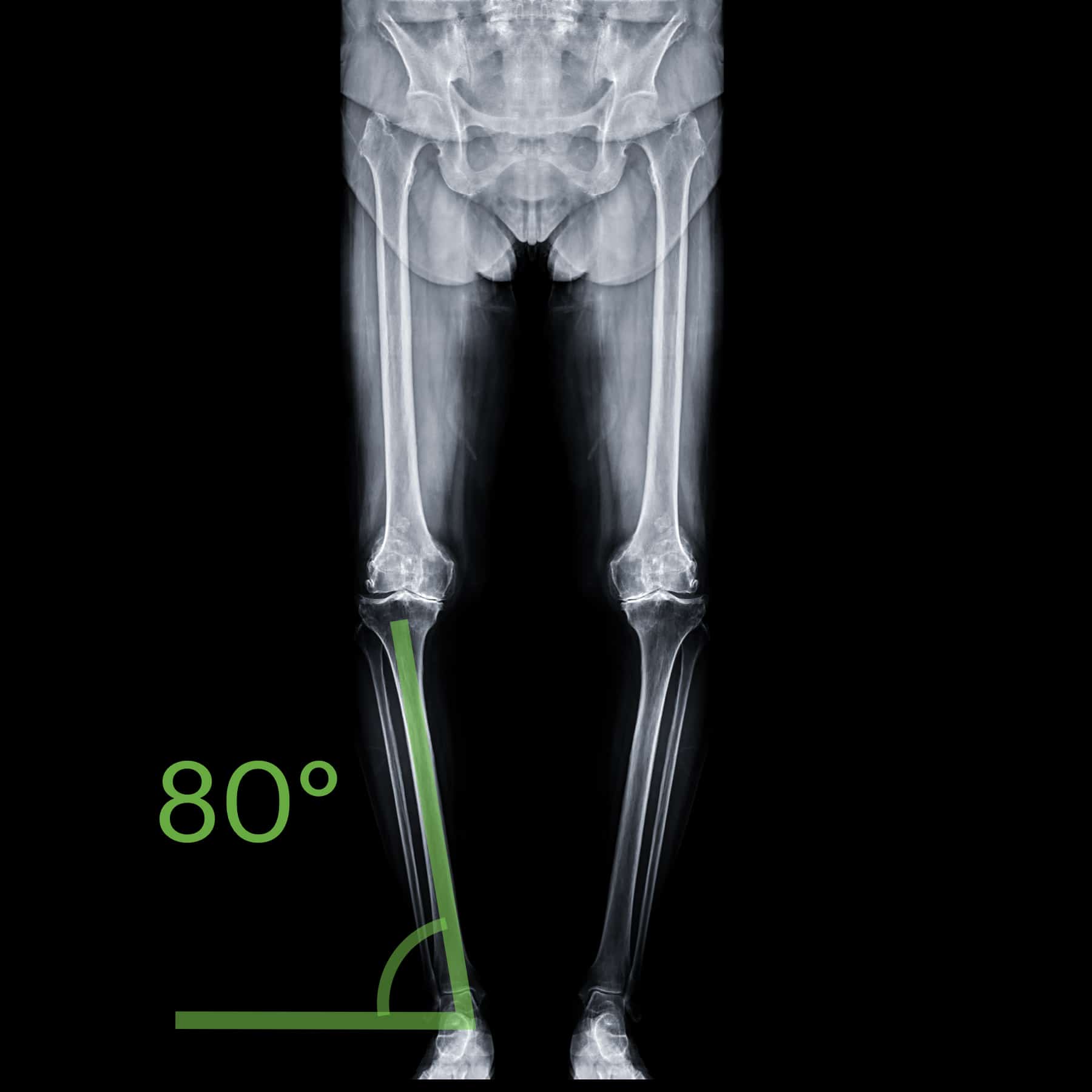

「膝OAの進行は体重より“脚のアライメント”が影響する可能性」

2005年および2007年に Boston University の Brouwer ら が行った一連の研究では、394膝を30ヶ月追跡し、膝OAの進行とアライメント・BMIとの関連を分析した結果、膝の内反(O脚)と外反(X脚)といった“脚の並び(アライメント)”が進行リスクの中心であり、体重より強く影響する場合があることが報告されています。

特に、

- 中等度のO脚では体重の影響が顕著に増大しやすい傾向

- 重度のO脚では体重の影響は相対的に小さくなる

とされ、

2007年 Brouwer らの論文では、内反アライメント(O脚)はOA進行リスクを約2.9倍に高める(OR 2.90, 95%CI 1.07–7.88)ことが示されています。

これらの結果は、膝OAの進行において 軸(alignment)が決定因子になり得る ことを示唆しています。

研究レビュー④

「大腿四頭筋の筋力低下だけでは膝OAの痛みを説明できない可能性」

2022年に Zuha ら が実施した横断研究では、196名を対象に大腿四頭筋の筋力と膝OA症状との関連を分析した結果、筋力と痛みの関連は統計学的に有意ではない(p=0.097)ことが報告されています。

この研究は、膝OAの痛みや機能低下が

筋力低下だけで説明できるものではなく、

✔ アライメント

✔ 炎症

✔ 神経的要因

✔ メカニカルストレス

など複数の因子が関与する可能性を示唆しています。

研究レビューから導かれる“ひとつの事実”

ここまでの研究を総合すると、明確な結論があります。

【結論】膝OAの真の原因は“膝の中”ではなく “膝の外側の構造” にある

- 画像異常=痛みではない

- 軟骨は痛みを発しない

- 痛みは周囲組織の炎症

- 炎症は “偏った力の集中” で生じる

- 力の偏りは “アライメント異常” が作る

- アライメント異常は 足部→下腿骨→膝 の連鎖から始まる

この“構造の因果”を無視して膝だけ治療しても変化しにくいのは当然です。

アライメント(alignment)とは、関節や骨の整列状態を指す言葉です。特に膝関節においては、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の位置関係を表し、「膝の軸のズレ」を意味します。

では、その連鎖の“出発点”とは?

膝OAはどこから始まるのか?——すべては「足指の機能不全」から動き出す

研究レビューでも示したとおり、

膝OAは「膝だけの問題」として説明するのは非常に難しい症状です。

なぜなら、膝の軟骨そのものが痛みの原因ではなく、

痛みの背景には “力の偏り=メカニカルストレス” が存在するからです。

そして、このストレスを生む起点こそが、

✔ 足指の変形(浮き指・屈み指・内反小趾)

なのです。

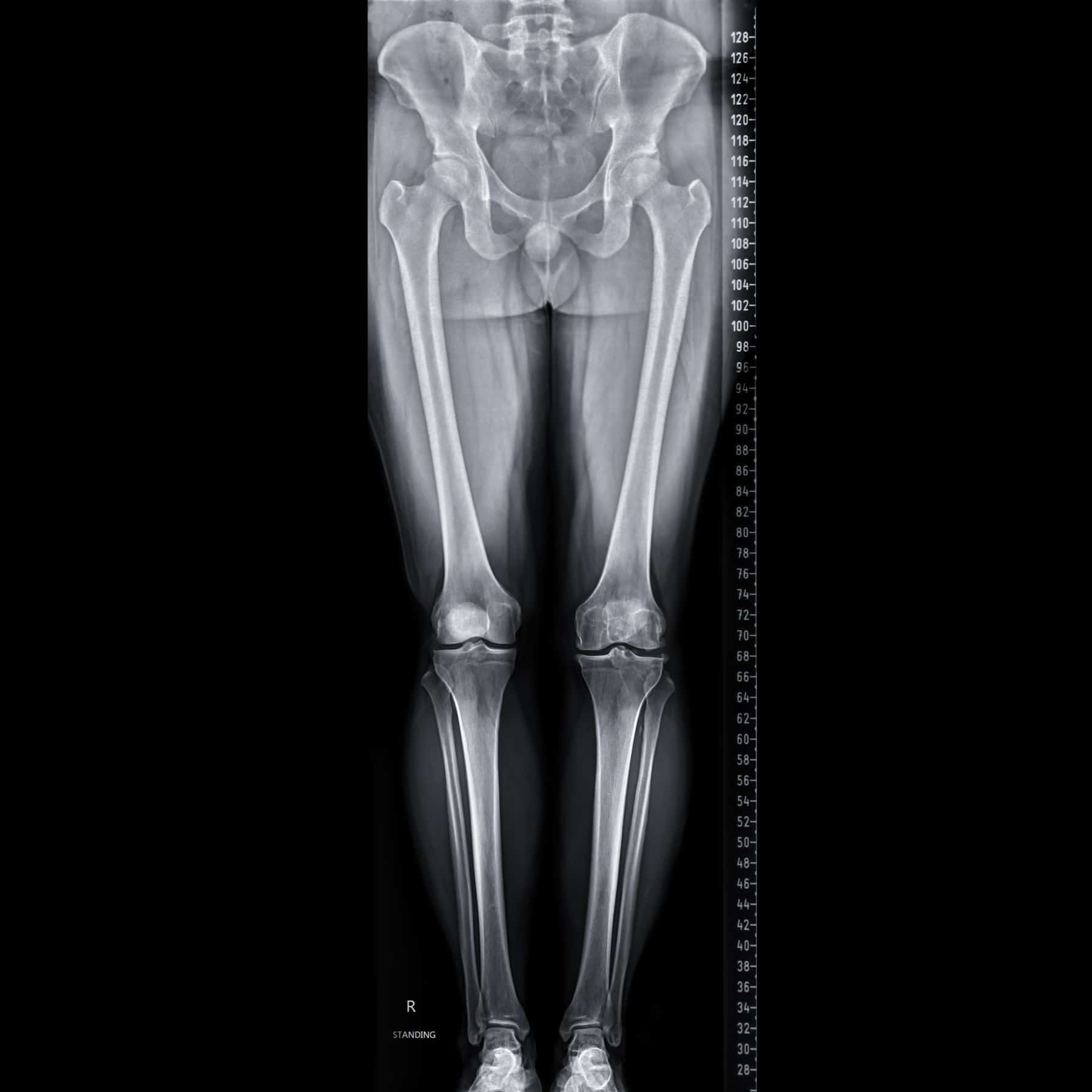

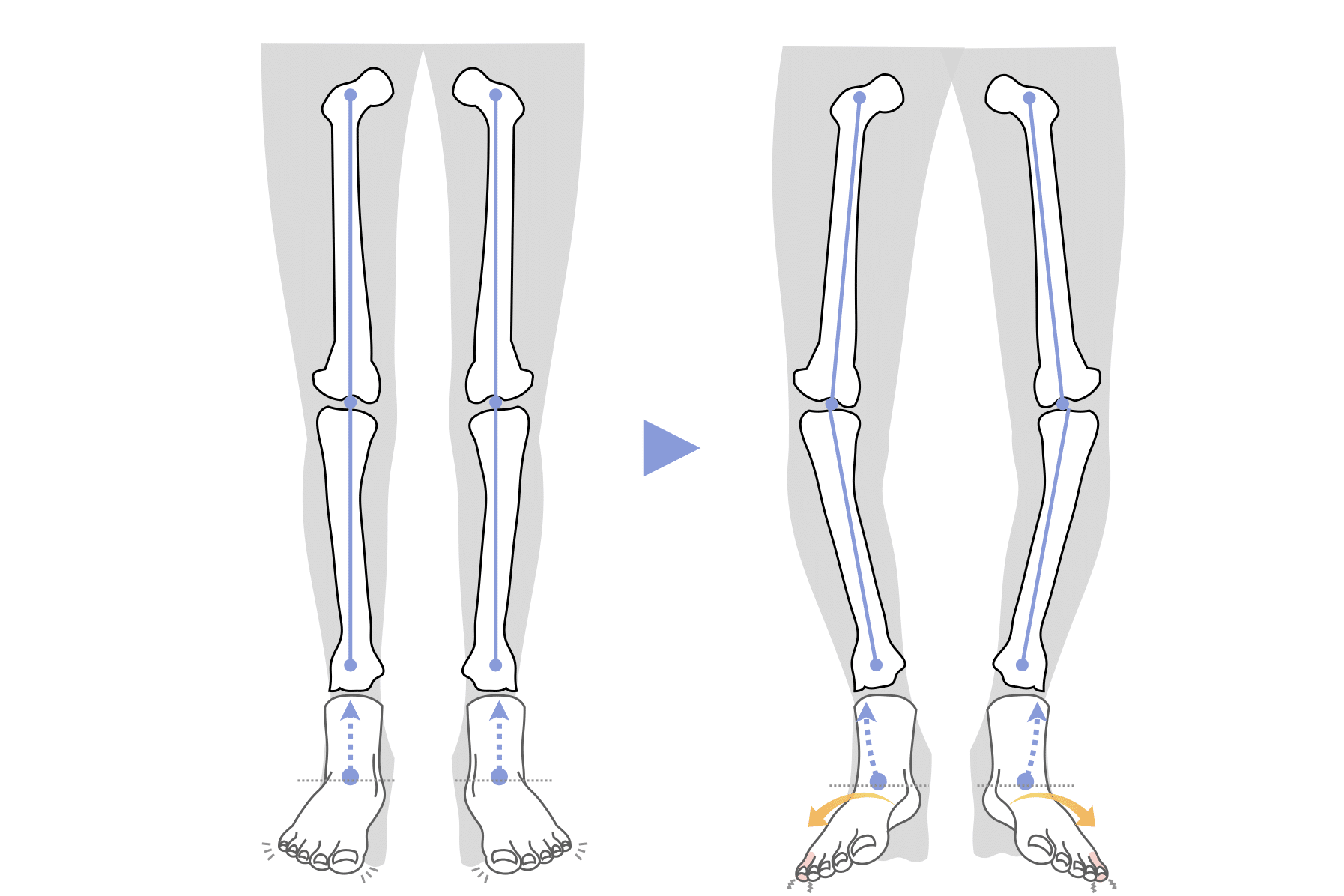

メカニズム①|下腿骨は足部の影響で“必ず傾く”——膝OAの隠れた出発点

膝関節は、

下腿骨(脛骨)・大腿骨・膝蓋骨の3つで構成されています。

そのうち 下腿骨(脛骨)は“上に乗っているだけ” の構造であり、

- 足元が傾く

- 踵が倒れる

- 足指の支えが消える

といった変化が起こると、

👉 下腿骨はそのまま連動して外側 or 内側へ傾く

という特性があります。

つまり、膝の内側ばかりにストレスが集中するのは、

- 下腿骨が外側に傾く(内反方向への角度変化)

- 地面反力線が膝内側へ集中する

という “構造的な帰結” なのです。

これは膝の運動療法をどれだけ行っても変わりません。

下腿骨の傾きを修正できるのは、足元(特に足指)だけです。

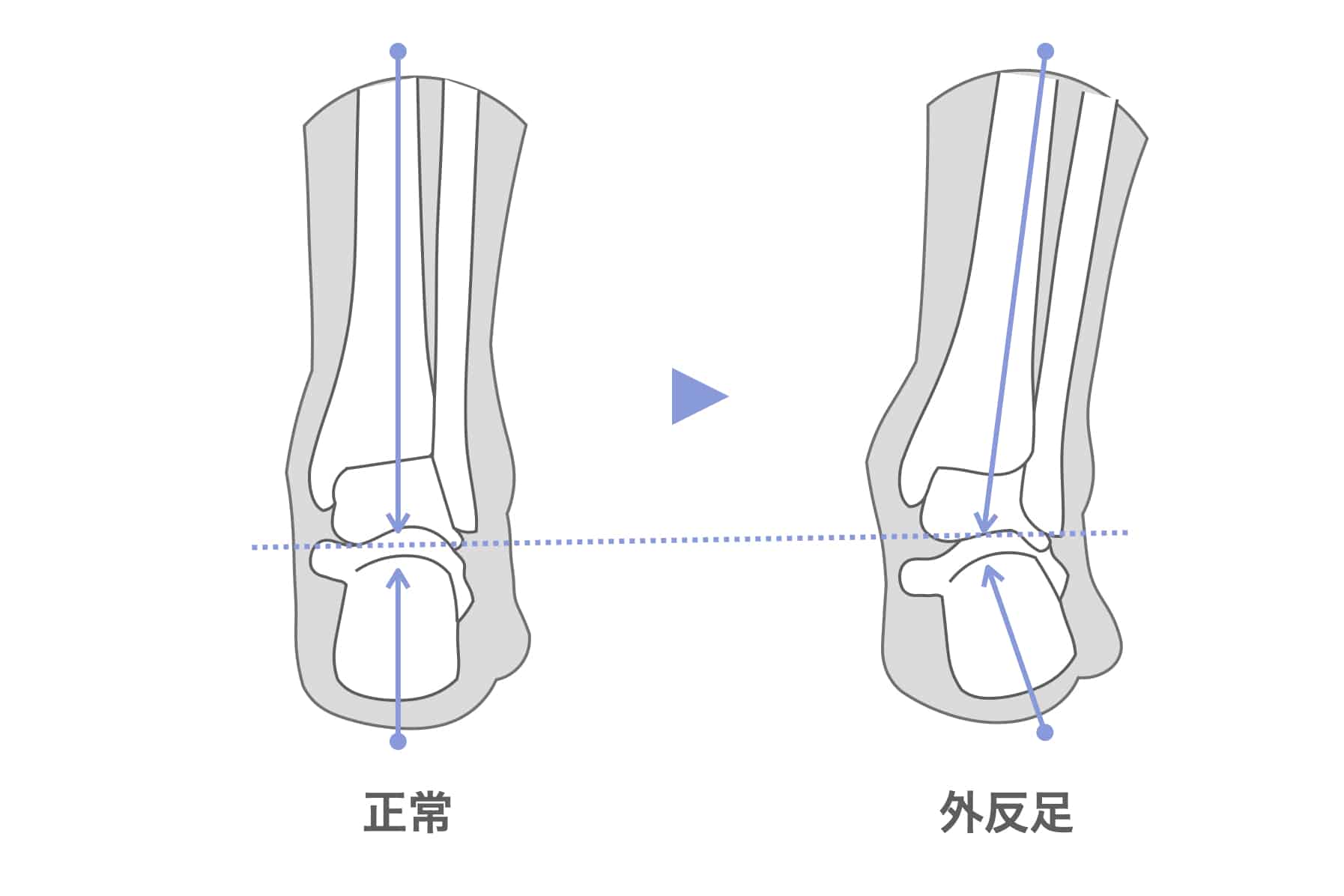

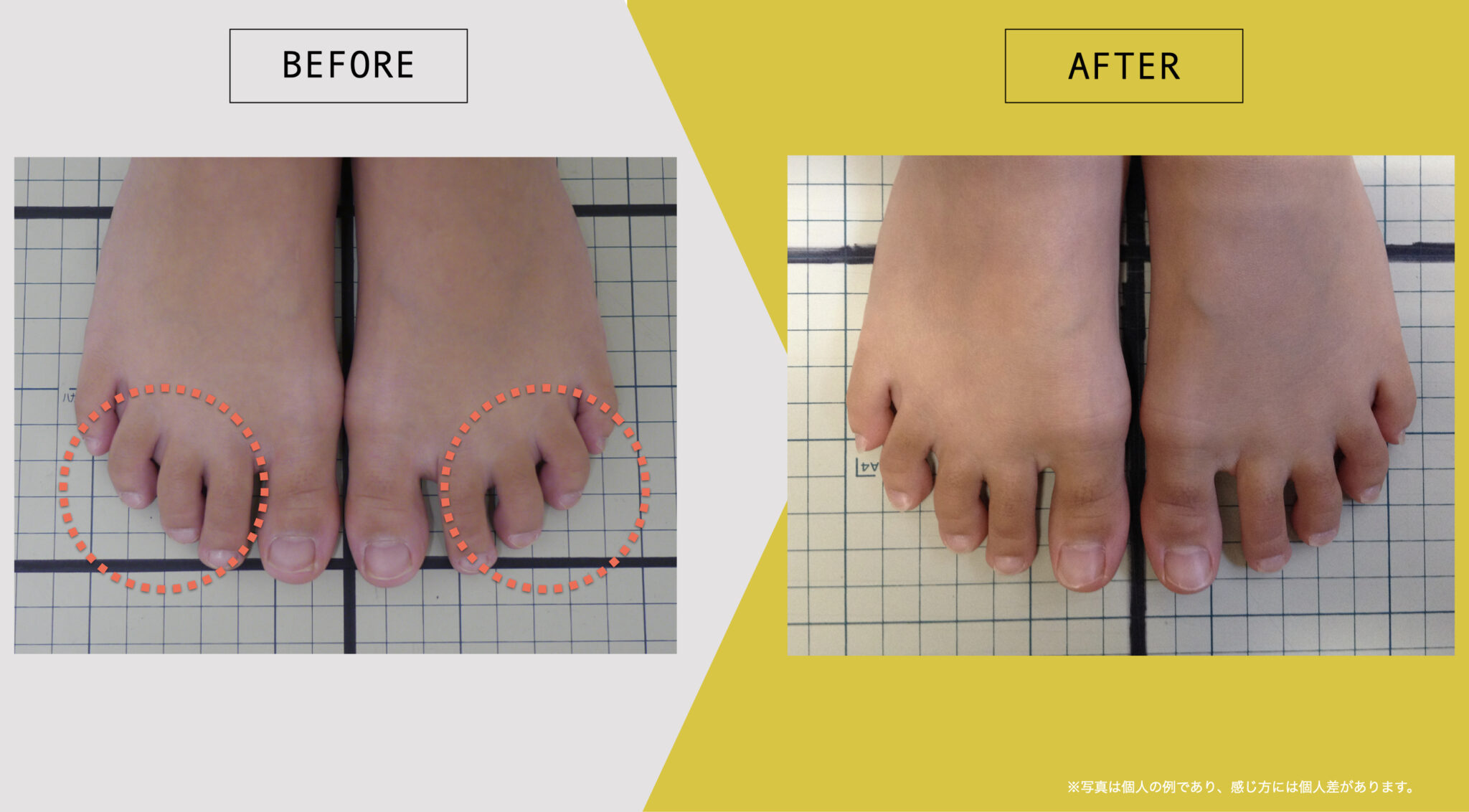

メカニズム②|踵骨の倒れ込み(外反足)が膝内側へストレスを集中させる理由

下腿骨の傾きを語る上で、

もっとも重要なのは 踵骨の角度 です。

踵骨は足部の“土台”であり、

建物で言えば基礎のコンクリート部分に相当します。

しかし現代人では、この踵骨が

👉 内側に倒れこむ(=外反足)

という状態になっているケースが非常に多い。

なぜ倒れるのか?

■理由①:足指が使えていない

足指が浮いている(浮き指)

足指の関節が曲がっている(屈み指)

このように足指の「接地性」が失われると、

足部の筋群は骨同士を支えきれず、踵骨の倒れこみ(外反)を引き起こします。

接地を失った指は、

建物の柱が1本折れたような状態です。

外反足 → 下腿骨外傾 → 膝OA のシンプルな連鎖

足指がうまく使えない

↓

足アーチが潰れる

↓

踵骨(かかと)が内側に倒れる

↓

その上に乗る下腿骨が外側に傾く

↓

膝内側の軟骨にストレス集中

↓

OA(変形性膝関節症)へ

これは専門家でなくとも理解できる 純粋な物理現象 です。

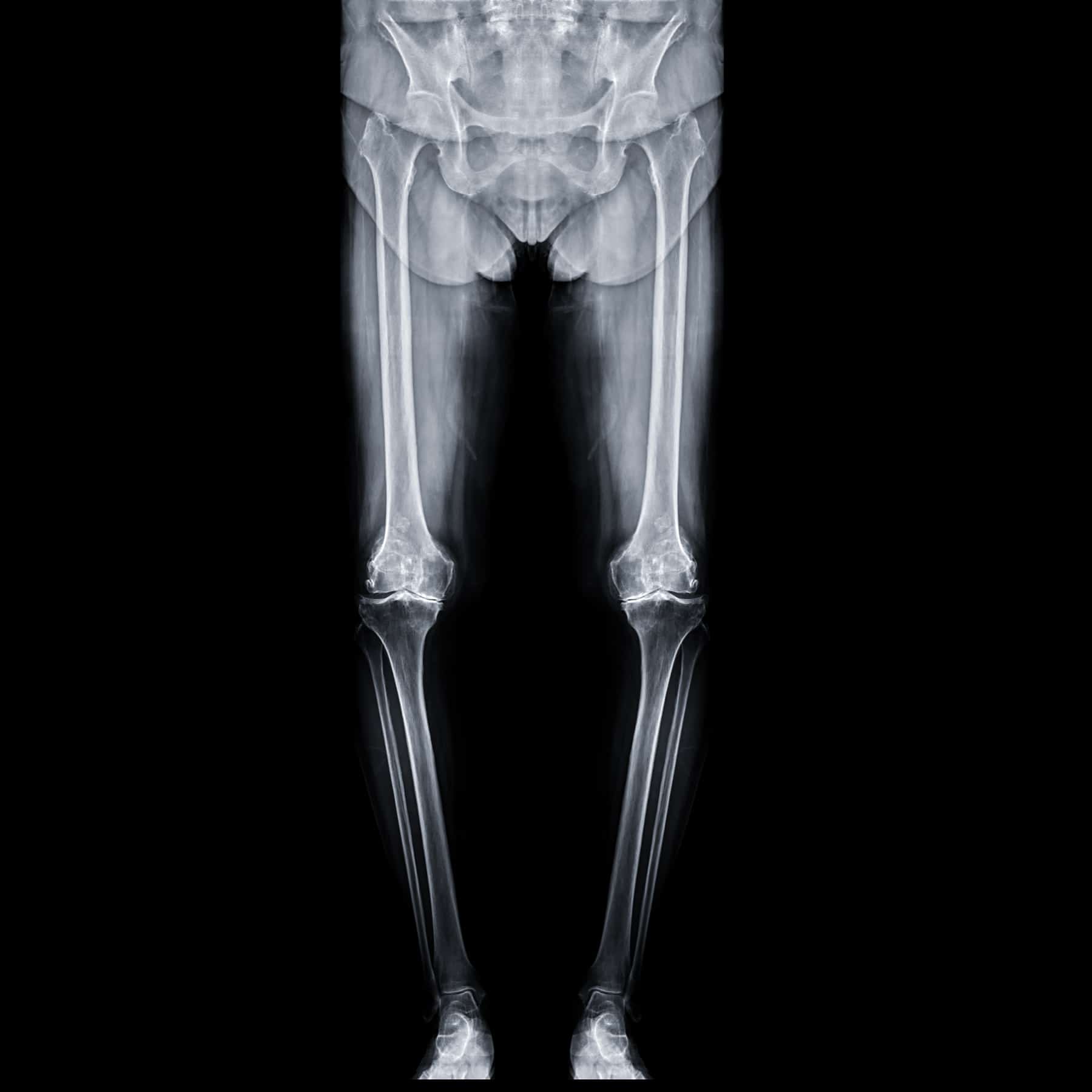

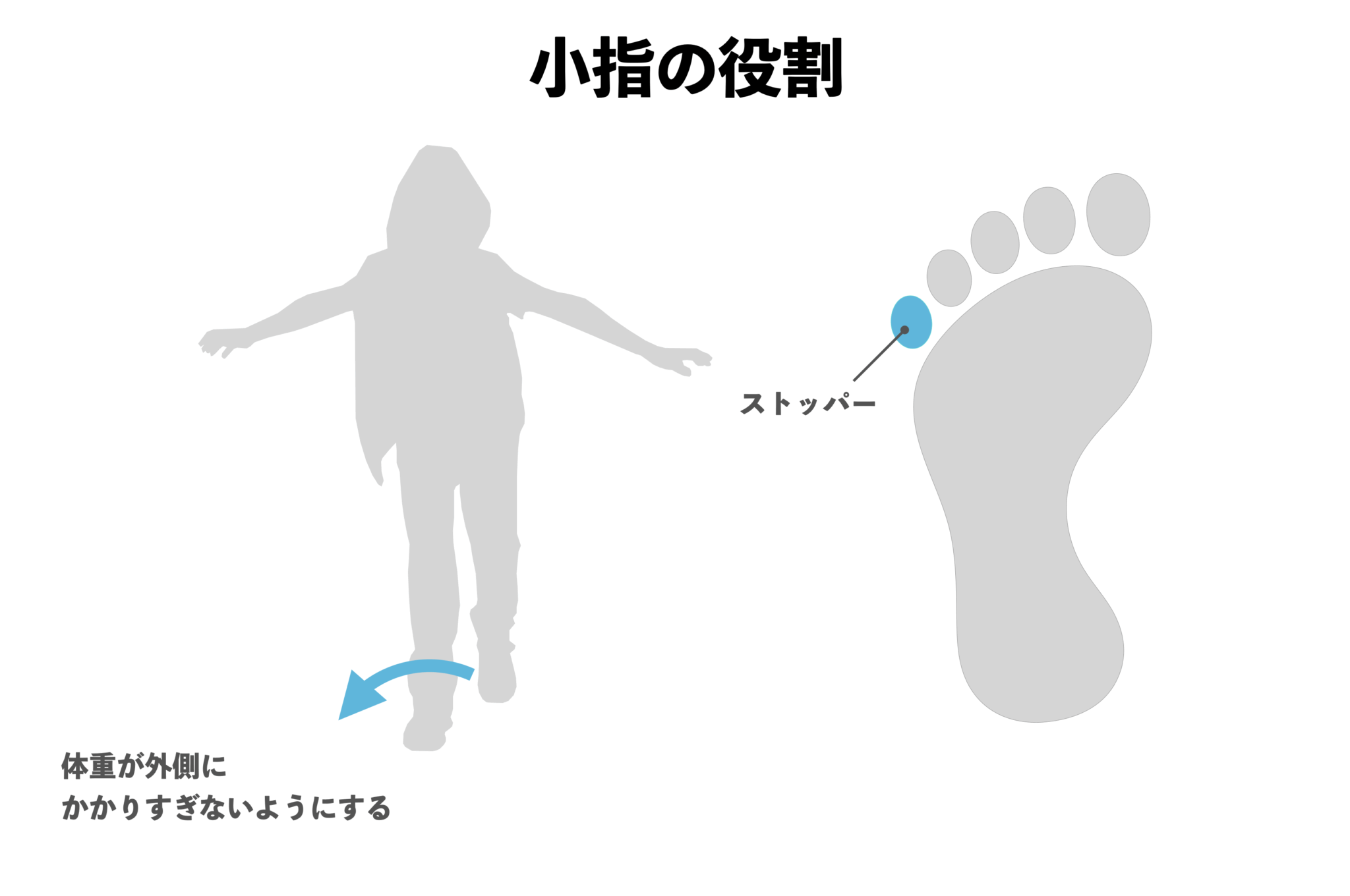

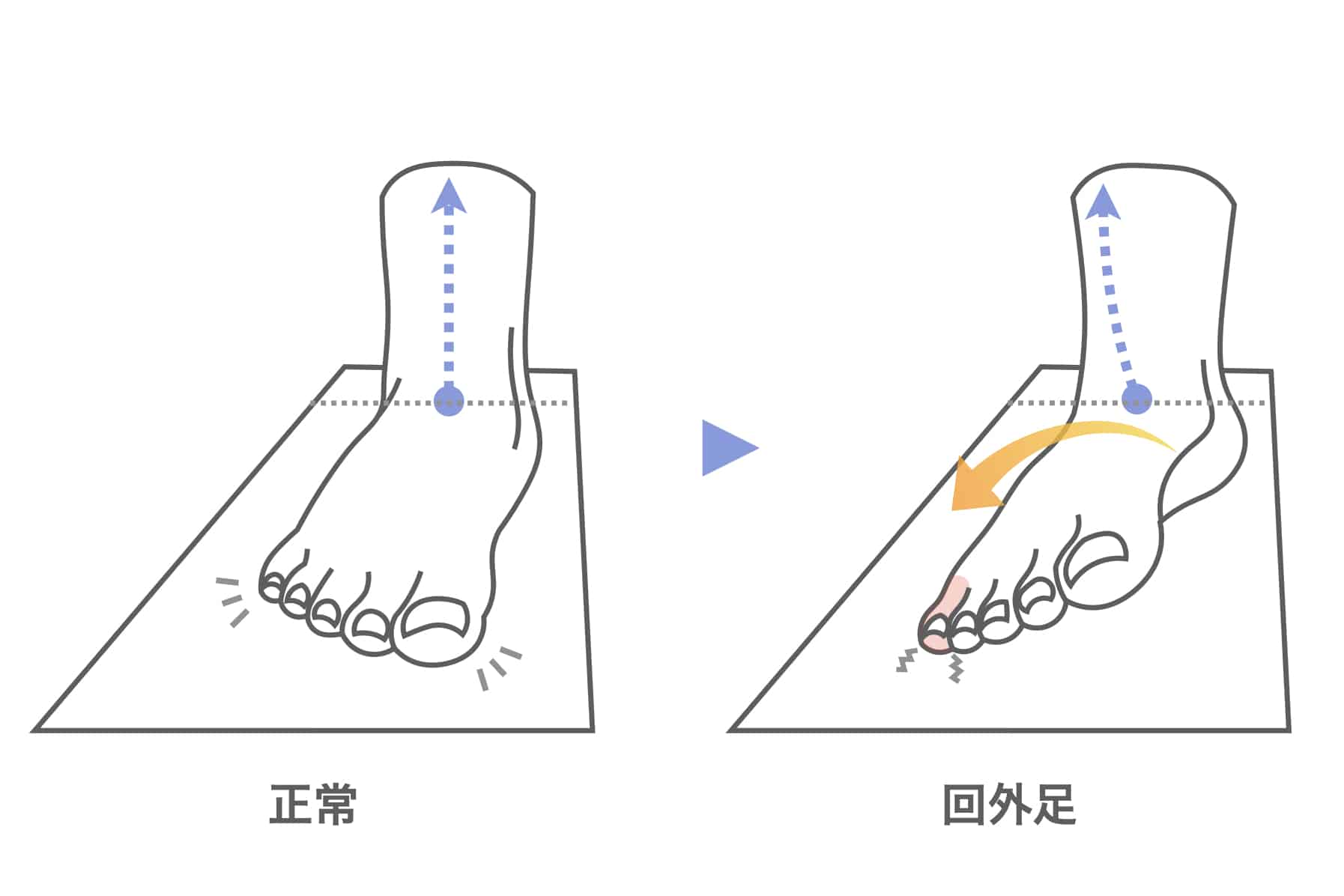

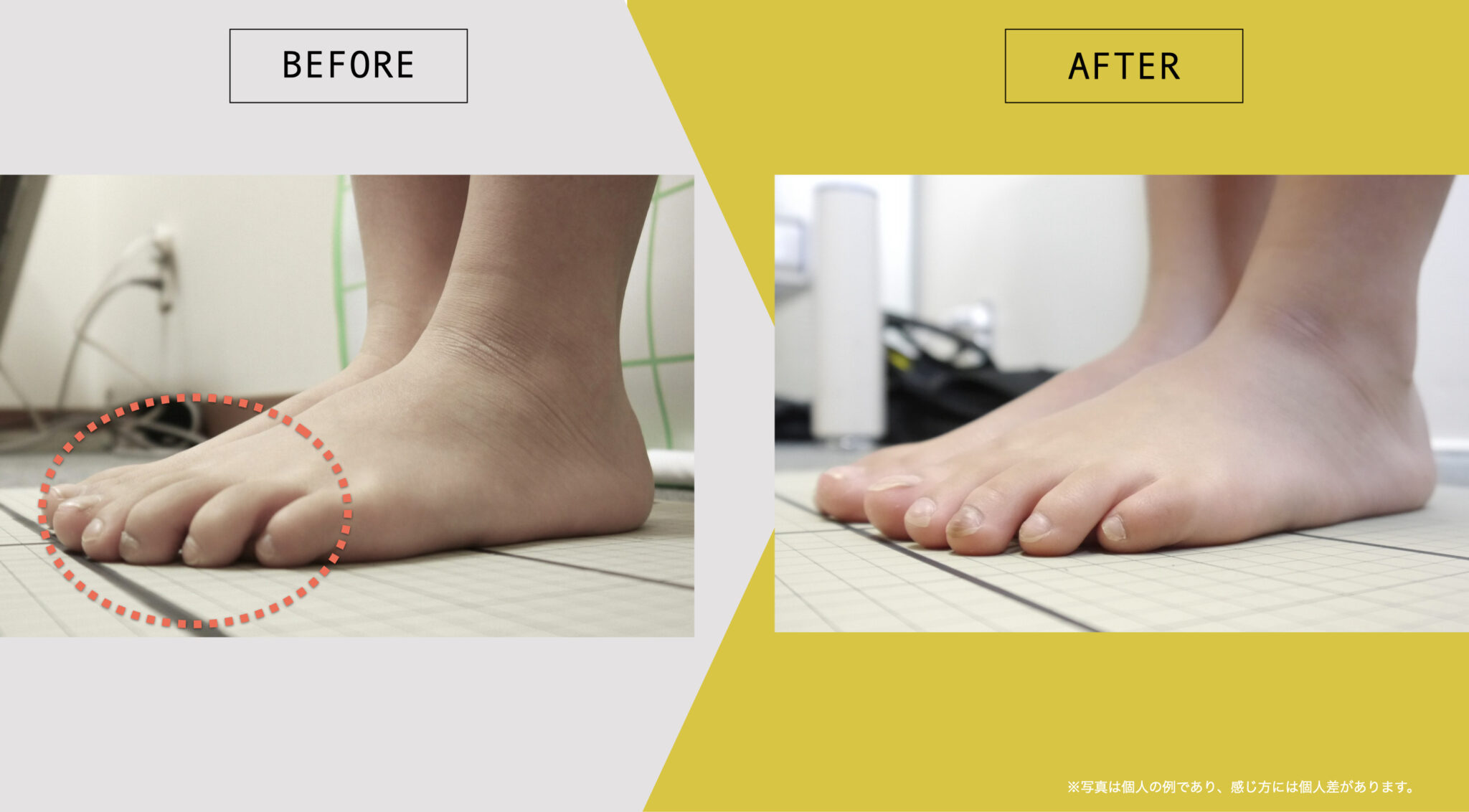

メカニズム③|小指の変形が“回外足”をつくり、膝を外側へ押し倒す力になる

膝OAの患者さんを診ると、

ほぼ例外なく小指が変形しています。

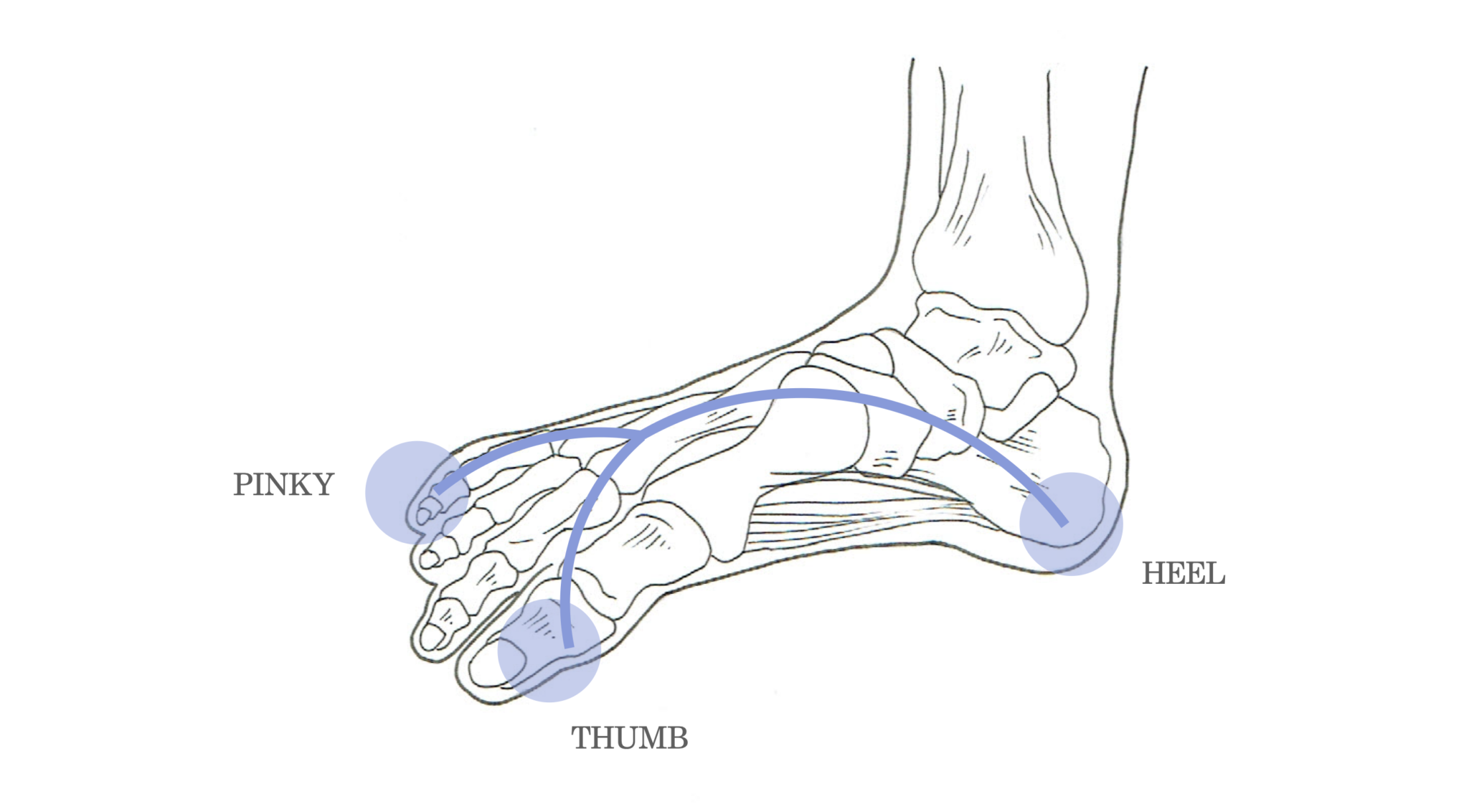

✔ 小指は「足の外側を守る最後のストッパー」

正常な足は、

- 母趾球

- 小趾球

- 踵

の3点でバランスを取ります。

しかし、小指が曲がったり浮いたりすると、

外側のストッパーが機能しなくなるため、

歩行のたびに足が外側へ倒れる

↓

“回外足”が癖になる

↓

下腿骨が外方向へねじれたまま固まる

という流れが固定化します。

回外足が膝OAを進行させる理由

歩いているとき、

足部が外側に倒れる回外動作が起こると、

- 下腿骨が外にねじれる

- 膝内側に圧縮ストレスが入る

- 軟骨修復が追いつかなくなる

- OAの進行が止まりにくい

こうした “膝への力学的な偏り” が蓄積されます。

図で理解する「足指 → 膝」の力学連鎖

- 接地しない

- 支えが失われる

- 足アーチが保てない

- 踵の支えが不安定に

- 距骨の角度が変わる

- 外反モーメントの増大

- 膝内側へ応力集中

- 修復能力が低下し構造変化

- 炎症 → 痛みへ

研究レビュー⑤

「内側型膝OAに多い“回内足(扁平足)”——静的アライメントと膝内側ストレスの関連」

2010年に La Trobe University の Levinger ら が行った研究では、内側型膝OA(medial compartment knee OA)患者の足部姿勢を評価した結果、足部の pronation(回内)=扁平足傾向が有意に強い ことが報告されています(DOI: 10.1186/1757-1146-3-29)。

この結果は、

- 足部の構造的崩れと膝OAが 同時に存在しやすい こと

- 足部アライメントの乱れが、膝内側への負荷と関連する可能性 を示唆するものであり、膝OAと足部アライメントの関係を静的評価で裏づける基礎データといえます。

研究レビュー⑥

「扁平足傾向は歩行時の“膝内側接触力”を高める——動作解析による力学的検証」

2022年に 北海道大学の Kubo ら が行った研究では、膝OA患者の歩行中の膝関節にかかる内側接触力を3D動作解析で測定した結果、Staheli Arch Index(アーチ指数)が高い=扁平足傾向の人ほど、膝内側の接触力が増える傾向 があると報告されています。

これは、

- 扁平足傾向 → 脛骨の内旋(tibial internal rotation)

- 内側荷重の偏り(medial loading)

という力学的連鎖が、膝内側のストレス増加と関連する可能性を示した重要な研究です。

静的な関連(研究⑦)に加え、動作中の“力の流れ”を明確に示しており、

足指・足部 → 膝内側ストレス

という構造仮説とも一致します。

メカニズム④ 「下腿骨の角度」は“膝のリハビリだけでは絶対に変わらない”

膝OA治療で最も見落とされている事実はこれです。

下腿骨の角度は、膝より下(足部)が変わらなければ絶対に変わらない

理学療法・筋トレ・電気治療・マッサージなどは

膝周囲の筋肉や滑膜には影響しますが——

下腿骨の“傾き”そのものを修正することは不可能です。

なぜなら、その傾きは

- 足指

- 足部のアーチ

- 踵骨

- 距骨下関節の角度

といった 足部の構造が決めているから です。

足指が変形する本当の理由 ——靴・靴下・歩行環境が作る“現代病”

原因①:靴の選び方の誤り

次のような靴は足指を機能不全にしやすい傾向があります。

- スリッパ・サンダル生活

- 幅広で前後に足が滑る靴

- クッションが柔らかすぎる靴

- 紐を締めずに履く習慣

- ヒールカウンターが柔らかい靴

- 凹凸インソールによる足指の過剰刺激

- つま先が持ち上がった靴(ロッカーボトム)

どれも 足指の接地を失わせる ため、

足部筋力が低下し、踵骨の倒れ込みへとつながります。

原因②:靴下の滑り・圧迫

- 綿・シルクの靴下は滑りやすい

- 筒型ソックスは4〜9gf/cm²の圧迫がかかる

- 滑り+圧迫で足指が曲がりやすい

結果として、

- 浮き指

- 屈み指

- かがみ指

- 内反小趾

が生じやすく、これが 足部全体の崩れの起点 になります。

原因③:室内歩行環境(スリッパ・床材)

スリッパ・サンダル・草履は足指を使わせにくく、

- つま先が浮く

- 指が曲がる

- ふくらはぎの過緊張

- 回外足の固定化

などの影響を与えやすい。

現代のフローリング環境は滑りやすいことも問題です。

ここまでの総まとめ

✔ 足指の変形

↓

✔ 踵骨の倒れ込み(外反足)

↓

✔ 下腿骨の外傾

↓

✔ 膝内側にストレス集中

↓

✔ 軟骨修復が追いつかず構造が変わる

という “構造性メカニズム” が、

膝OA(内側型)の進行と深く関連していることは明らかです。

体験談

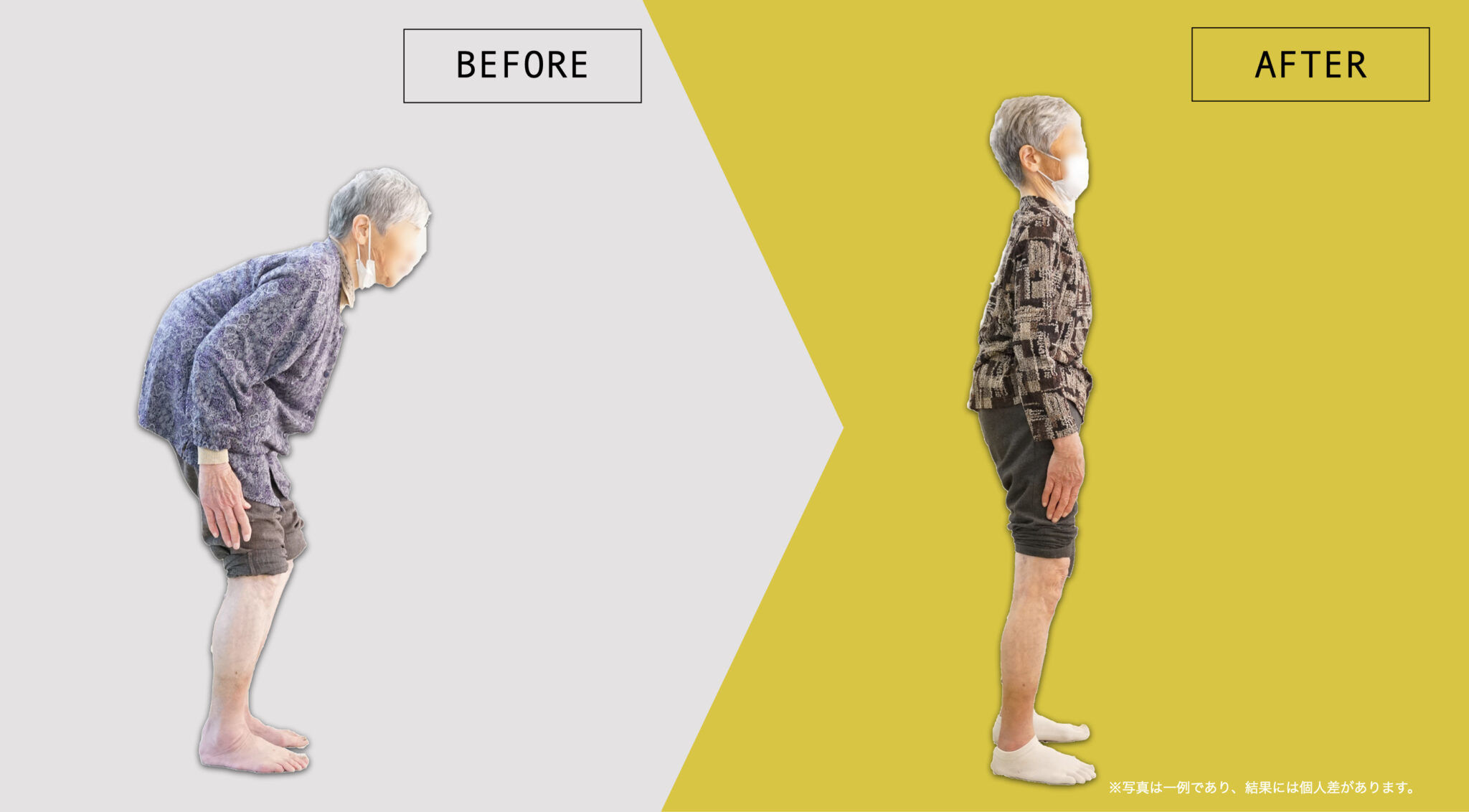

80代女性

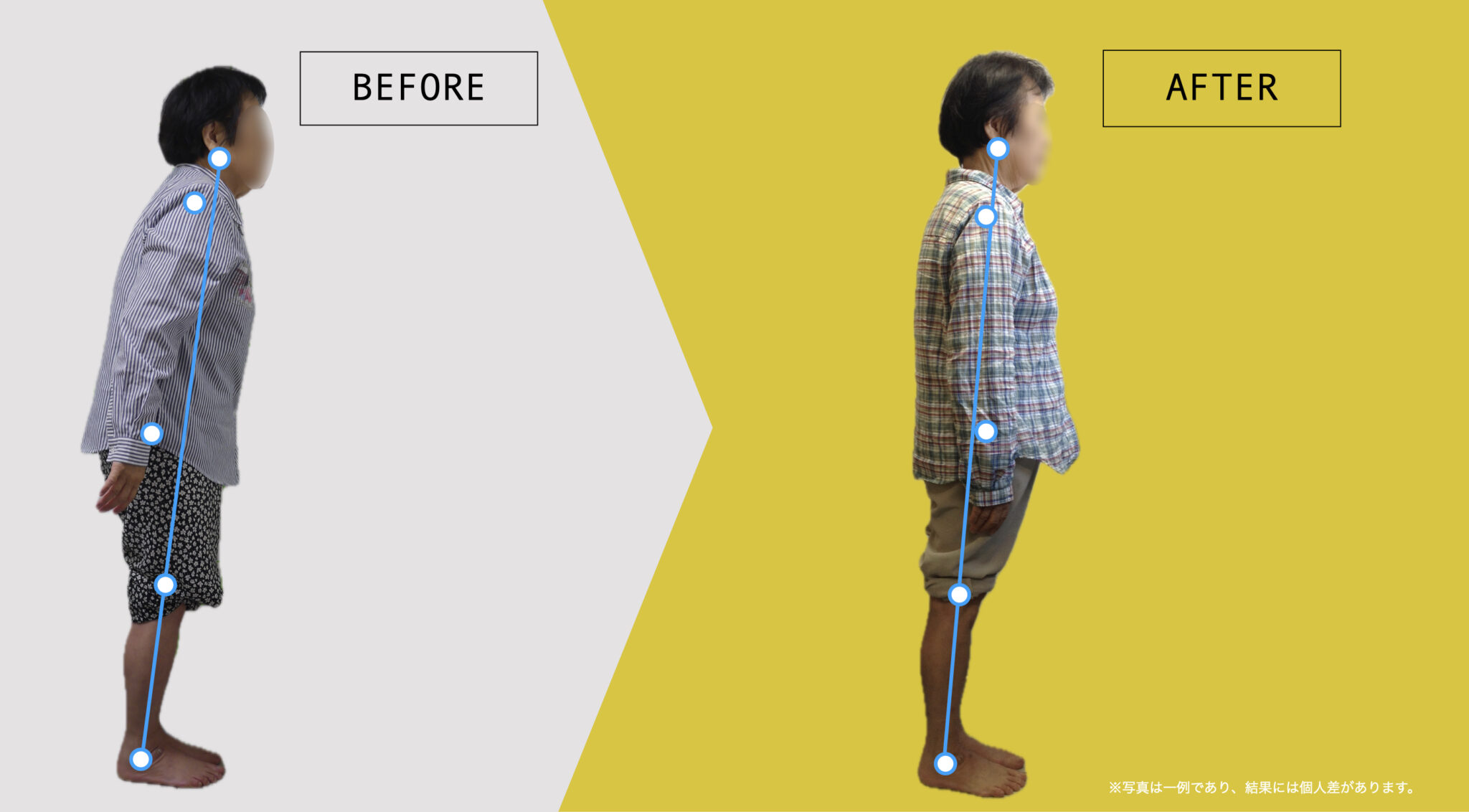

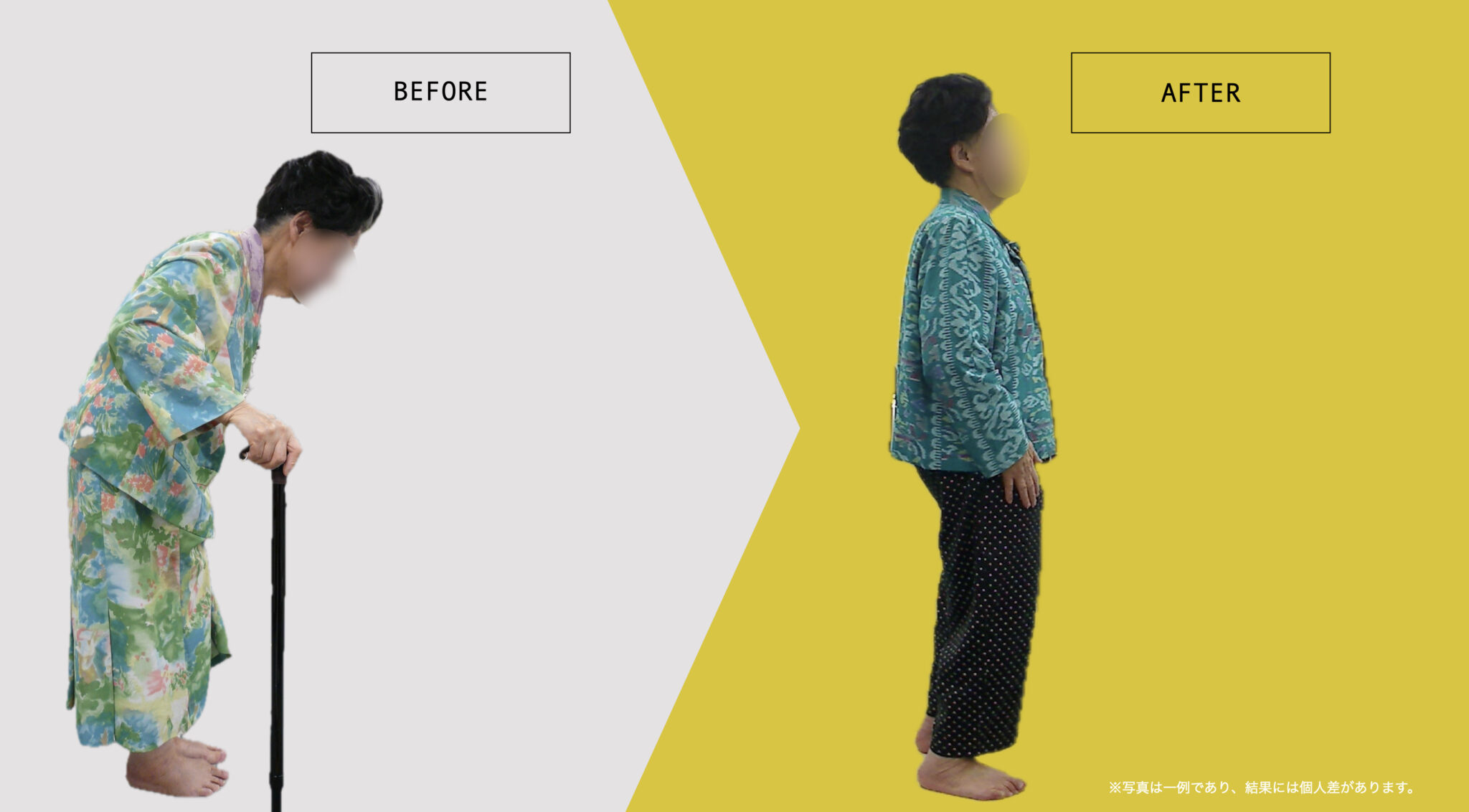

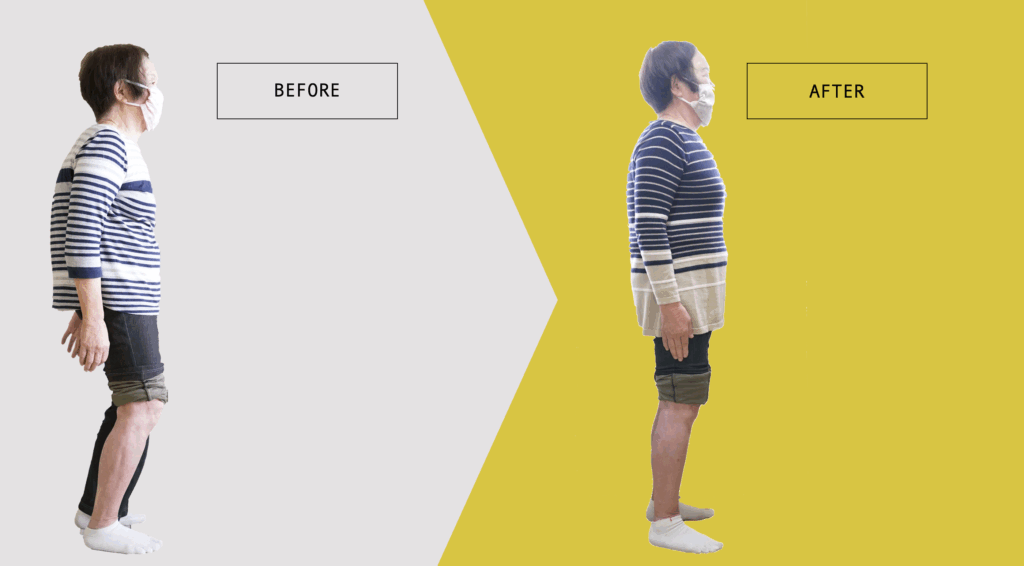

私は長年、看護師として働いてきましたが、退職してから少しずつ腰が大きく曲がるようになり、病院では変形性腰椎症・変形性膝関節症と診断されました。

立っているときも前かがみになりやすく、日常の動作に負担を感じることが増えていました。

足元を見てもらうと、屈み指や浮き指があり、これまで履いてきた靴も前に滑りやすいものが多かったことに気づきました。

自分では腰の問題だと思っていましたが、足指がうまく使えていないことが姿勢に影響している可能性がある、と説明を受けました。

そこで、無理のない範囲で生活の中に足指ケアを取り入れることにしました。

毎日、足指を広げて伸ばすひろのば体操を続け、日中はYOSHIRO SOCKSを履いて、足指を使いやすい状態を意識するようにしました。

あわせて、履き物の見直しや、歩き方・歩く量についても、自分の体調に合わせて調整しました。

始めてから2週間ほど経った頃、

「足元が安定する感じがある」

「立ち上がるときの動作が、以前より楽に感じる」

といった変化を、自分の体感として感じるようになりました。

続けていくうちに、以前はつらかった正座も、少しずつできるようになってきたことに、自分でも驚きました。

すぐに長時間できるわけではありませんが、「正座ができた」という事実は、私にとって大きな変化でした。

今では、周囲から

「姿勢が変わったね」

と声をかけられることも増え、家庭菜園や買い物も、以前ほど負担を感じずに行える日が増えています。

自分の体と向き合いながら、足元から意識することの大切さを、あらためて実感しています。

これからも無理をせず、ひろのば体操とYOSHIRO SOCKSを生活の一部として続けていきたいと思っています。

※記載内容はあくまで個人の感想であり、同様の変化を保証するものではありません。

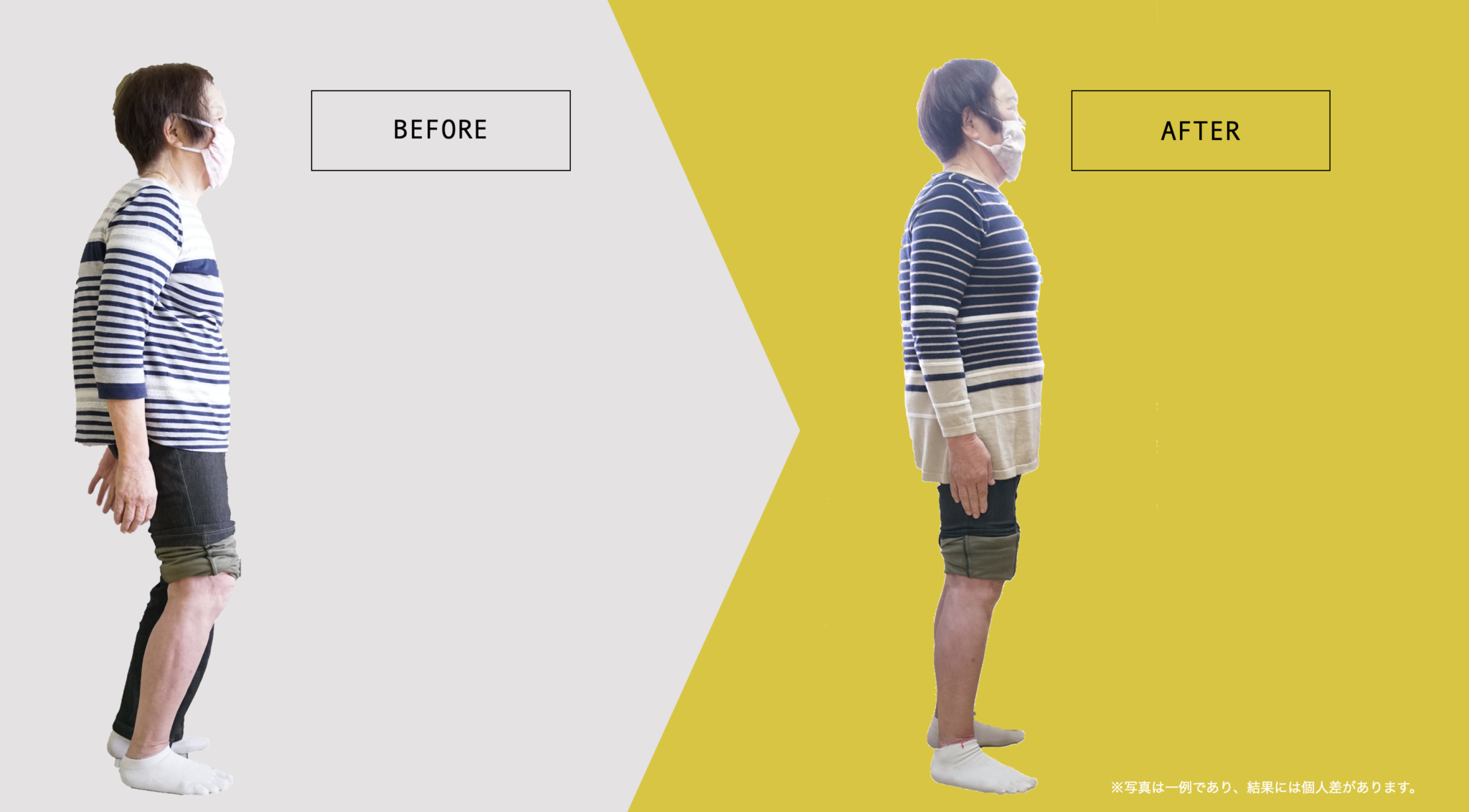

30代女性(リウマチ)

足裏全体で歩くことを、久しぶりに実感できました。

足指をそらす「ひろのば体操」と出合って、私は15年間悩まされてきた足の痛みが、以前ほど気にならない日が増えてきました。

今は、その変化を毎日の中で感じています。手足がつらくなったのは、23歳のときです。病院で検査を受け、リウマチと診断され、治療薬を飲み始めました。

足の痛みが特に強く、つま先を地面につけることができませんでした。そのため、歩くときはつま先を浮かせ、かかとで歩く癖がついていました。

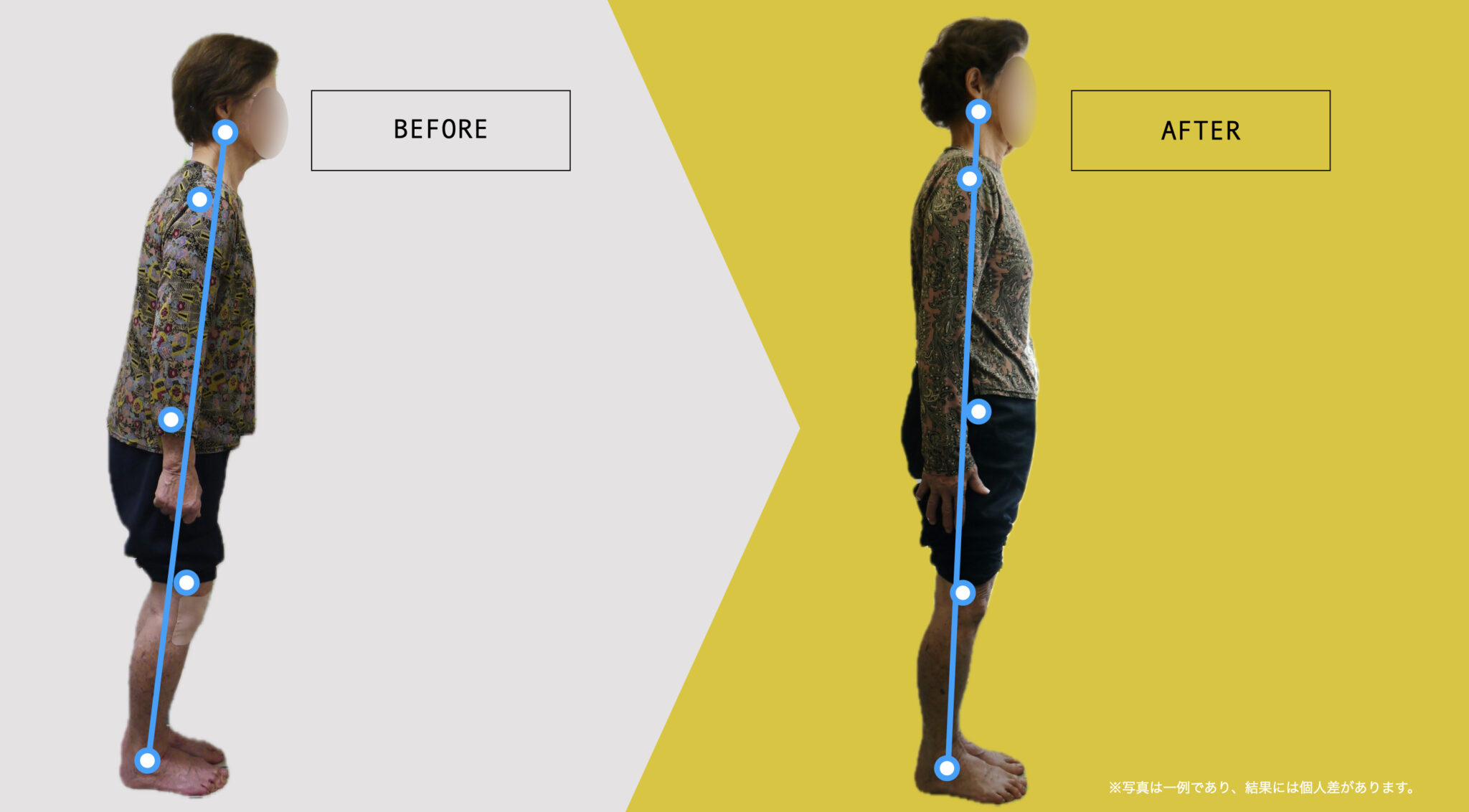

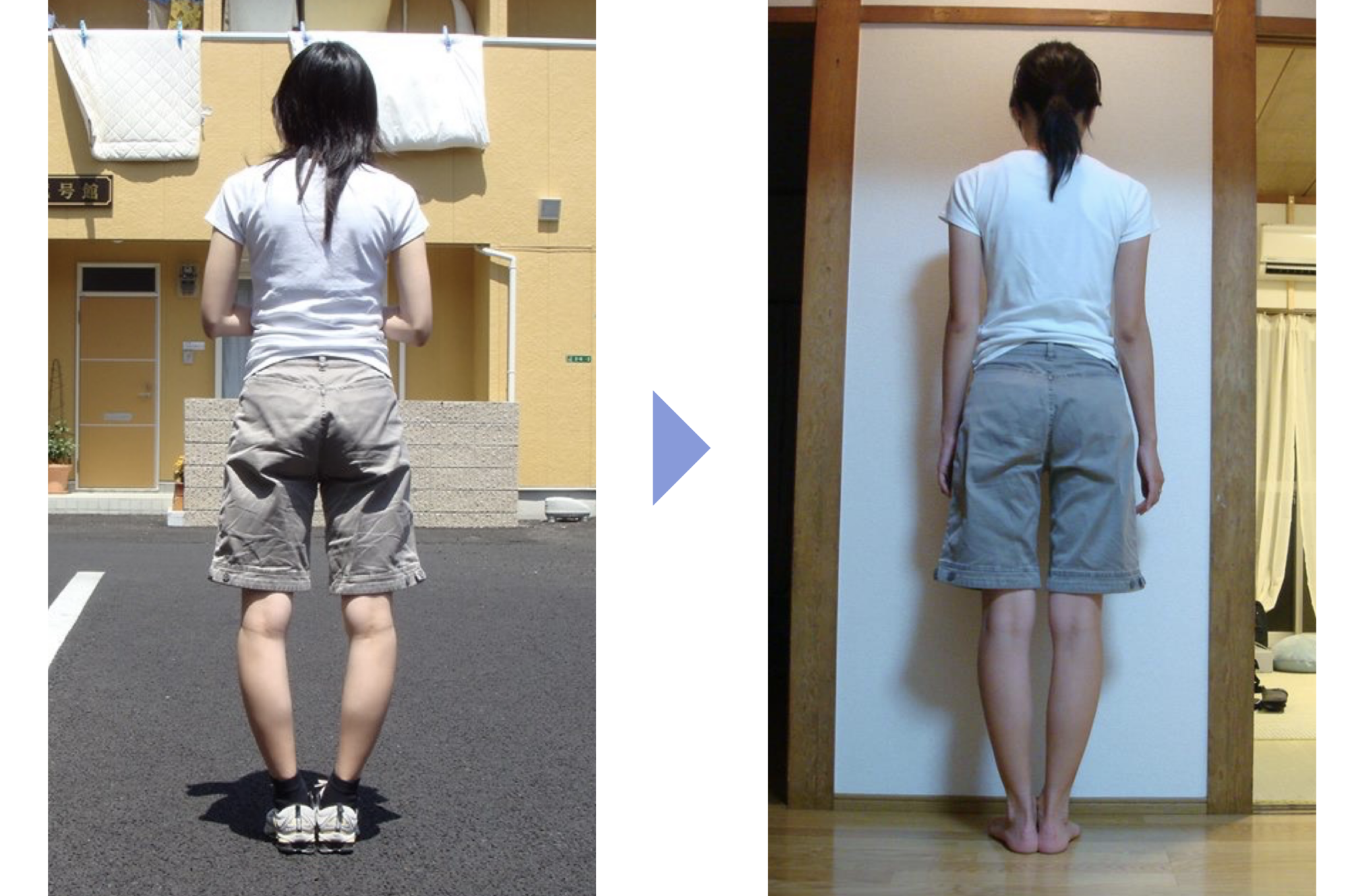

無理な姿勢を続けていたせいか、腰のつらさも感じるようになっていきました。ひざの違和感やO脚も気になるようになり、治療薬を続けていても、手足の痛みや全身のつらさは残ったままで、気持ちも沈みがちでした。

そんな私に、足指を広げて伸ばすケアがあることを教えてくれたのが義母でした。義母も以前は足の痛みで歩くのが大変でしたが、ひろのば体操を続ける中で、歩きやすさを感じるようになったと聞きました。

昨年7月のことです。足の状態を見てもらうと、痛みをかばってかかとで歩いてきた影響で、左右すべての指が浮き指になっていること、姿勢にも負担がかかっていることを指摘されました。

ひろのば体操を始めた当初は、足指の間に手の指がなかなか入らず、強い刺激を感じることもあり、正直「これで本当に変わるのだろうか」と思っていました。

それでも、夜寝る前に5分ほど、毎日ひろのば体操を続け、日中はYOSHIRO SOCKSを履くようにしました。

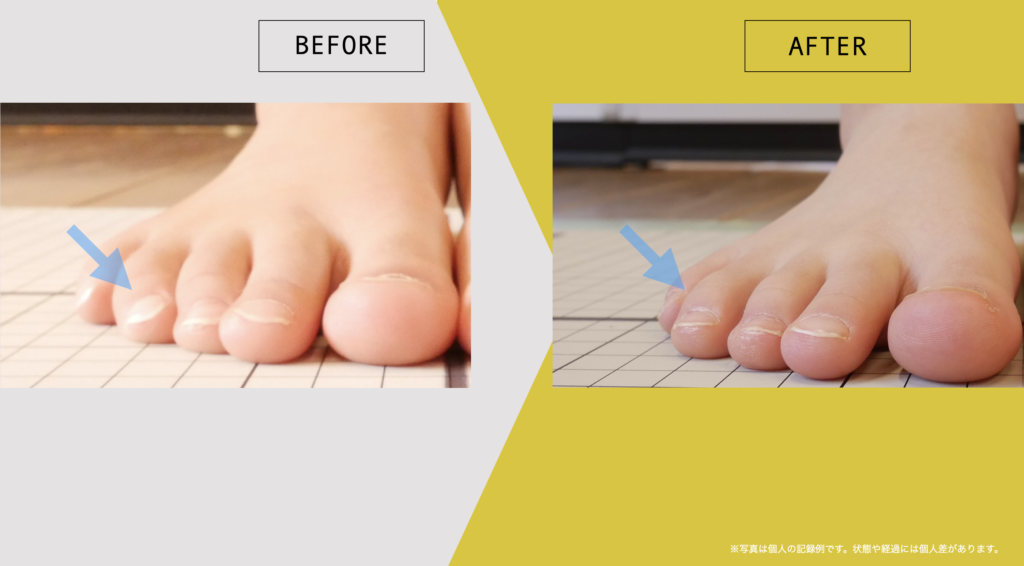

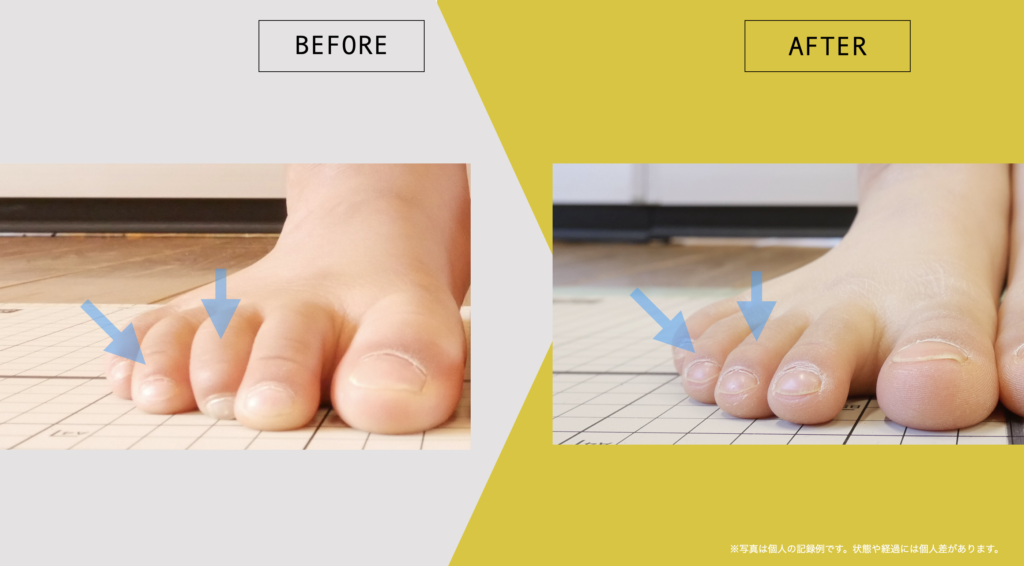

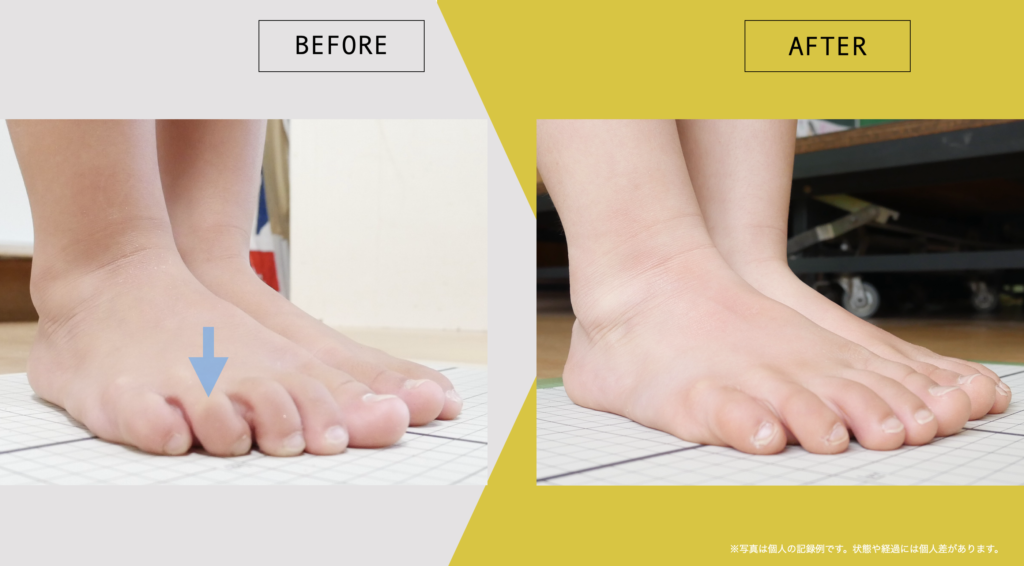

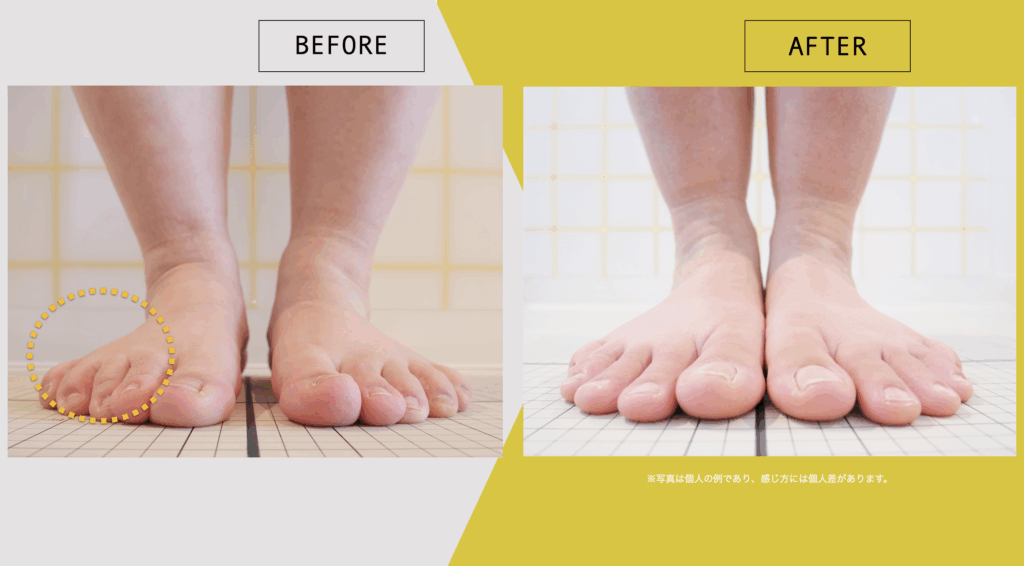

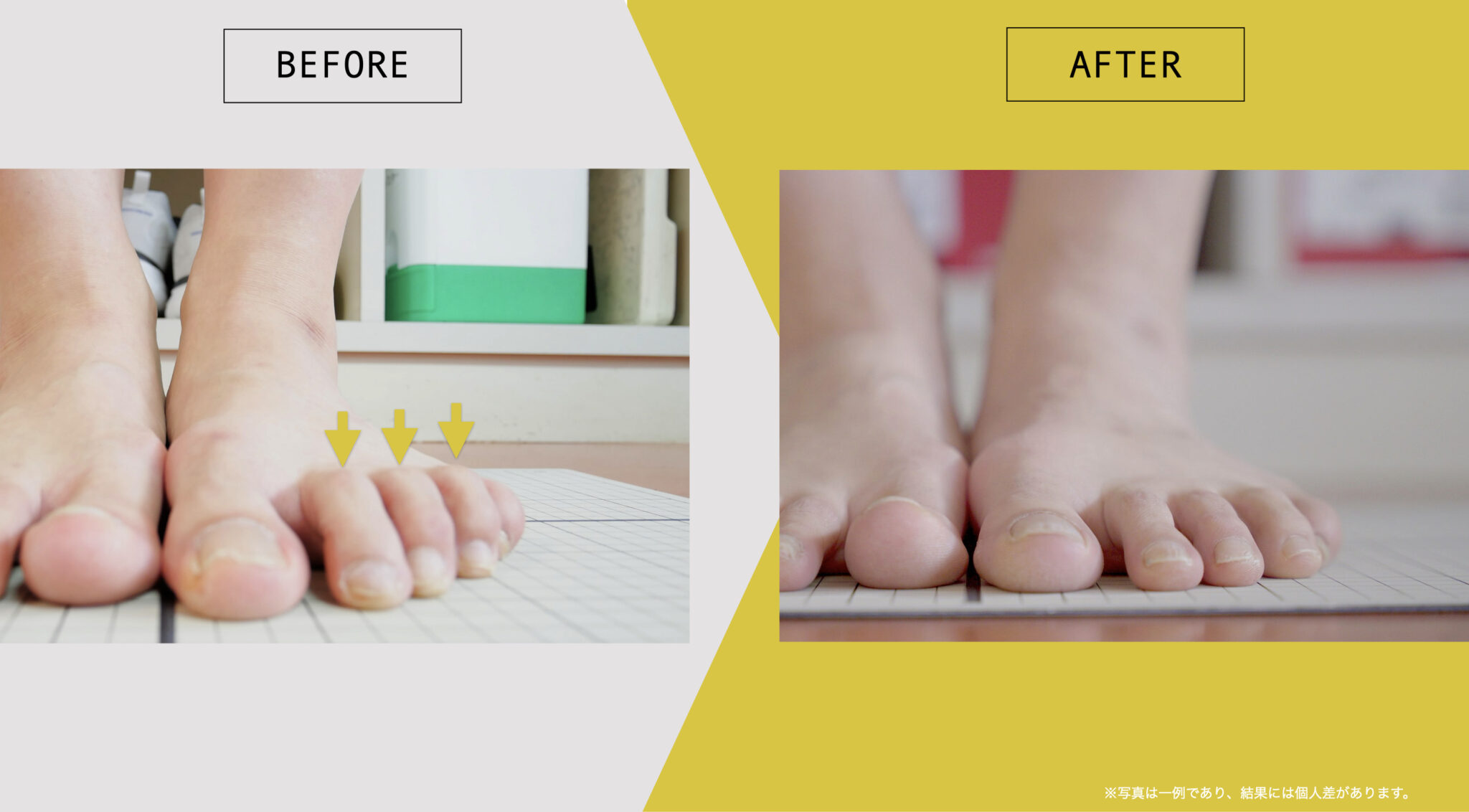

すると、日に日に足のつらさが軽くなっていく感覚がありました。5か月ほど経った頃には、浮き指の状態も以前ほど気にならなくなり、足指にかかる違和感も減って、つま先で地面を意識して歩けるようになってきました。

かかとで歩いていた頃は、どこか自分の足ではないような感覚がありましたが、足裏全体を使って歩けるようになり、「ちゃんと歩いている」と実感できるようになりました。

姿勢も以前より安定し、O脚も目立ちにくくなったように感じています。

生活面についても、靴やインソールが足に合っていないと負担がかかりやすいこと、寝る姿勢によって骨盤や腰に影響が出やすいことなどを教えてもらいました。

以前は、子どもを抱っこしたくても体がつらくて思うようにできませんでした。今では、22kgある小学生の娘を抱っこしてあげられる時間が増え、子育ての喜びをあらためて感じています。

※変化には個人差があります。

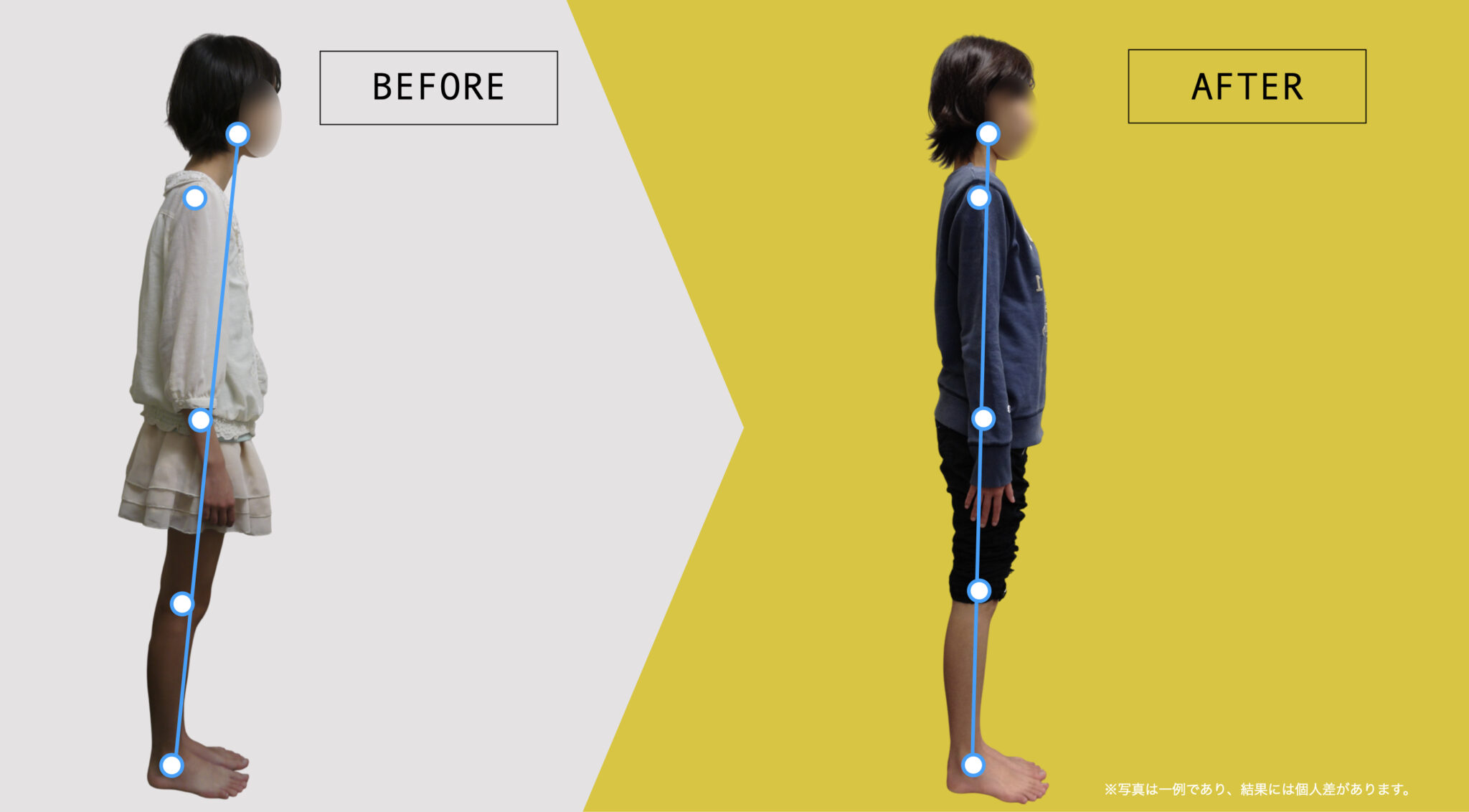

小学生の頃からO脚だった私の話

私は小学生の頃からひどいO脚で、生理痛が重く、ずっと婦人科系の不調を感じていました。

膝や股関節は常に痛みを抱えていて、バファリンを飲んでも効かず、「これが普通なんだ」と思って過ごしていました。

16歳のとき、はじめて婦人科を受診し、卵巣腫瘍が見つかりました。

治療を続けながら年齢を重ねましたが、腫瘍は次第に大きくなり、腫瘍マーカーの数値も上がって、「卵巣がんの疑いがある」と言われました。

もしがんだったら——そう思った瞬間、目の前が真っ暗になったのを覚えています。

お腹も徐々に膨らみ、腹水が溜まっていることが分かり、いつ破裂してもおかしくない状態だということで、緊急入院し、左の卵巣を摘出することになりました。

手術前、主治医の先生から「片方は正常だから心配しなくていいよ」と言われ、少し安心しました。

ただ、手術を前にして初めて、「この先、どう生きていくんだろう」と真剣に考えました。

どうして卵巣腫瘍になったのか、もう片方も同じようになる可能性はないのか。

先生に原因や対処法を尋ねましたが、「分からない」とはっきり言われました。

当時はまだ結婚の予定もありませんでしたが、自分なりに体を振り返る中で、

左のO脚が特に強いことと、左側の卵巣腫瘍に何か関係があるのではないか、と感じていました。

けれど、それも「関係ない」と言われ、理由が分からないまま不安だけが残りました。

24歳で、6歳上の夫と結婚しました。

子どもができにくい体であることは最初から伝えていて、夫は「無理しなくていいよ」と私の気持ちを尊重してくれました。

あるとき夫が、私の足の小指が地面についていないことに気づき、「なんで小指が浮いているの?」と聞きました。

私は「物心ついた頃から、ずっとこうだった」と答えましたが、夫にとってはとても衝撃だったようです。

それから夫は、浮いていた小指を地面につけるために、伸ばしたり、広げたり、毎日触ってくれました。

今思えば、それは「ひろのば体操」が生まれる前の、ごくシンプルな足指体操のようなものでした。特別な道具もなく、決まったやり方があったわけでもありません。

ただ、「浮いている小指を地面に戻したい」という思いで、足指をひらいて、伸ばして、感覚を確かめるようなことをしていただけです。

あるとき一瞬、小指が地面についた感覚があり、その瞬間、「脚の内側に力が入る」とはっきり感じました。

そんなことを1週間ほど続けたある日、お風呂に入っていて、ふと足元を見ると、「くるぶしがくっついている」「膝が閉じている」ことに気づきました。

小学生の頃からO脚がコンプレックスで、ずっと脚を隠して生きてきた私にとって、信じられない光景でした。

それと同時に、体の感じ方も少しずつ変わっていきました。

膝の痛みを感じにくくなり、頭痛もいつの間にか気にならなくなり、

毎日のように飲んでいたバファリンを飲まなくなっていました。

冷えも和らぎ、夜中に足が冷たくて目が覚めることも減っていきました。

気づけば、股関節の違和感やむくみ、生理痛、腰の重さ、肩こりなど、

長い間「仕方ないもの」と思っていた体の不調が、少しずつ気にならなくなっていました。

小指の爪が生え始めたときは、「小指の爪って、ちゃんと生えるんだ」と驚いたのを覚えています。

お尻の位置が変わったように感じたり、見た目にも変化が出てきたことが嬉しかったです。

10代の頃は平熱が35.6度くらいでしたが、体の感覚が変わっていく中で、少しずつ体温も上がり、3年ほどかけて36.5度前後が平熱になりました。

そして、その頃に妊娠が分かりました。

卵巣を摘出していたこともあり、不安はありましたが、無事に女の子を出産することができました。

これまでの体験を振り返ると、あのとき足元に目を向けたことが、私たち夫婦にとって大きな転機だったのだと思っています。

※これは私自身の体験であり、感じ方や経過には個人差があります。

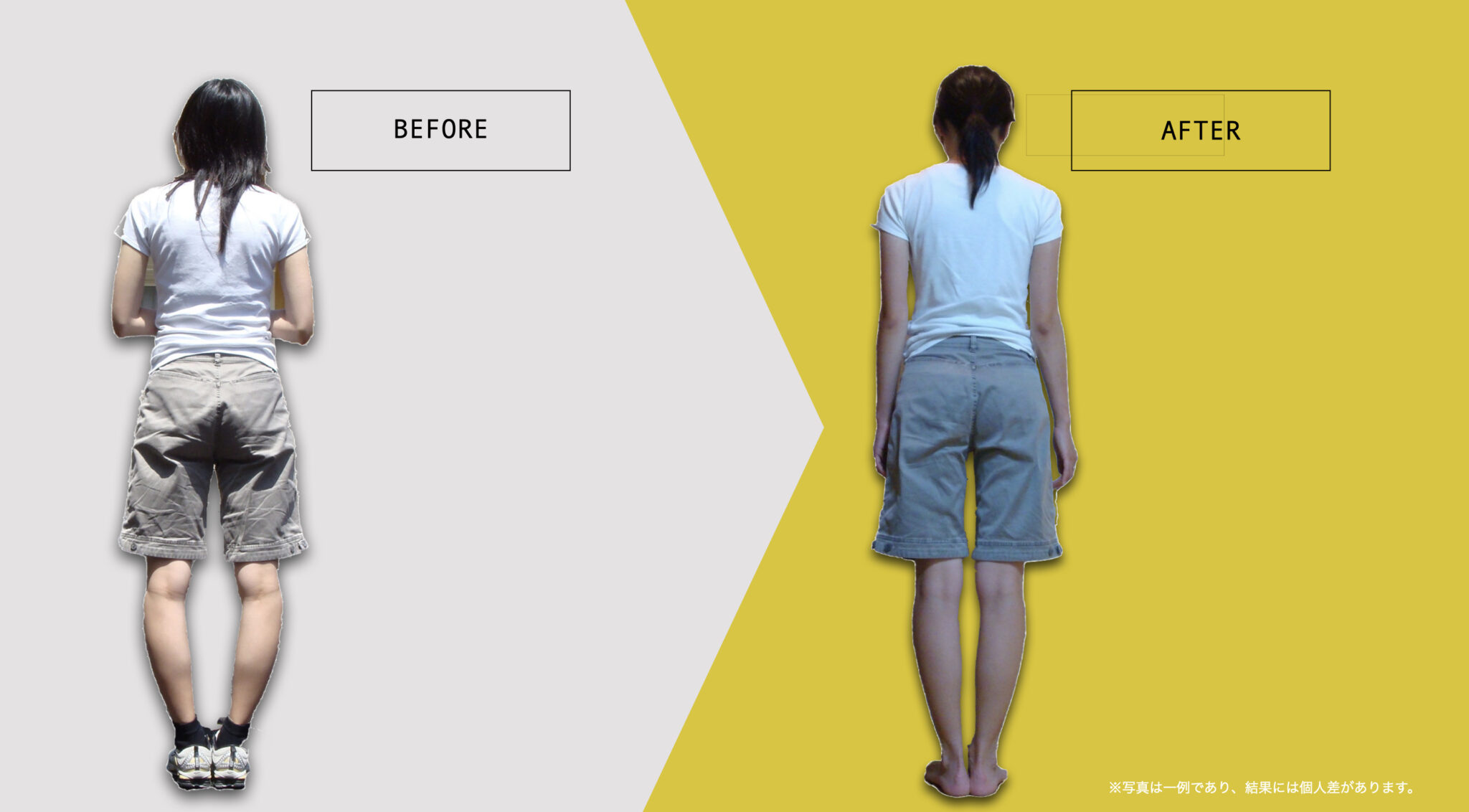

「手術しかない」と言われた膝でした

変形性膝関節症で、両ひざの軟骨がすり減っていると言われていました。病院では「手術以外に方法はない」と説明を受け、正直、先のことを考えると不安しかありませんでした。階段の上り下りは手すりがないと難しく、長時間立っていることも負担で、外出そのものが億劫になっていました。

そんなとき、アクロス福岡で行われたひろのば体操の講演会に参加しました。会場にはたくさんの方がいて、その中で希望者が壇上に上がり、実際に足元を見てもらう形式でした。私も足指の状態を確認してもらい、足指を広げるケアを体験しました。正直、最初は半信半疑でしたが、体操のあとに立ってみると、ひざの違和感の出方が先ほどとは違うように感じました。

その後、階段を試してみると、手すりに頼らず上り下りできたことに、自分でも驚きました。「歩くときの感覚がさっきと違う」というのが、率直な実感でした。

杖が手放せなかった私が、歩ける距離を取り戻すまで

別の方のケースですが、同じく変形性膝関節症で、両ひざの手術を勧められていた方がいました。ひざの違和感が強く、杖を使わないと歩くのが不安で、椅子から立ち上がる動作もつらい状態だったそうです。

ひろのば体操とYOSHIRO SOCKSを生活の中に取り入れ、足指を広げるケアを続けていく中で、「歩くときのひざの負担感が以前と違う」と感じる場面が増えていったと話されていました。2週間ほど経った頃には、杖を使わずに歩ける距離が伸び、外出への不安も少しずつ減っていったそうです。

今では、車椅子を使わずに旅行に出かけられるようになり、「自分の足で動ける」という感覚が戻ってきたことが、何より嬉しいと話されていました。

Hさん(60代女性)のケース

Fさん(70代女性)のケース

臨床現場で見えてきた「足指と膝OAの関係」 ——10万人以上の分析で感じた“共通する構造”

私はこれまで、

病院・クリニック・研究現場・足指研究所で

10万人以上の足と姿勢を観察 してきました。

そこで確信したのは次のことです。

膝が痛い人の多くに、足指の機能不全が認められる。

もちろん、すべての人が同じではありません。

膝痛は多因子であり、必ず医療機関での診断が必要です。

しかし、構造的視点で整理すると

次のような“共通パターン”が多く存在します。

- 浮き指 → 指が地面に触れない

- 屈み指 → 歩行中に曲がって固定される

- 内反小趾 → 小指のストッパー消失

- 回外足 → 下腿骨が外に倒れる

- 膝内側へのストレス増加傾向

リハビリで膝周りをケアしても戻りやすい背景には

足部(とくに足指)からの影響が残り続ける ことがあります。

これは「治療効果が弱い」のではなく、

下流(膝)だけを整えても、上流(足指)が変わっていない

という構造的理由によるものです。

膝OAは“全身の姿勢の結果”として現れる ——足指 → 足部 → 下腿骨 → 骨盤 → 脊柱 へ続く長い連鎖

私はこのような

「足指という末端の機能不全が、

下腿骨・膝・骨盤・脊柱へと連鎖する構造」を

Hand-Standing理論と呼んでいます。

人の足は単なる土台ではなく、

手と同じように“指で姿勢と力を制御する器官”です。

膝OAが膝だけで説明できないのは、

この末端制御が崩れた結果として、

力の流れ全体が歪むためです。

膝は身体の真ん中にある関節ですが、

その動きは 上半身と下半身の力学バランスを受け取る場所 です。

そのため膝OAは、

局所の変化ではなく “全身の姿勢の帰結” として捉える必要があります。

足指の接地が変わる

↓

足部のアーチが変わる

↓

下腿骨が傾く

↓

膝が受け取る負荷が変わる

↓

骨盤や脊柱のアライメントが変化する

このような 運動連鎖(kinetic chain) を理解することで、

「膝だけを診ても答えが出ない理由」が明確になります。

科学的視点のまとめ ——痛みと構造の関係は“単純ではない”

Part 1〜2の研究レビューから、

膝OAに関する重要なポイントを整理します。

✔ MRI異常と痛みは一致しない

(Burt 2013, Guermazi 2012)

MRIで異常があっても痛みがない人、

逆に異常がなくても痛みがある人が存在します。

異常=痛み ではありません。

✔ 膝OAの進行は「体重よりアライメントが影響」

(Brouwer 2005, 2007)

特に O脚(内反アライメント)は進行リスク2.9倍。

脚の並びが力の偏りを決めます。

✔ 筋力低下だけでは説明できない

(Zuha 2022)

大腿四頭筋の弱さと痛みに有意な関連が出ないケースもあります。

筋力は要因の一部であり、全体像ではありません。

✔ 足指 → 足部 → 下腿骨 → 膝 という構造連鎖は無視できない

研究は膝OAが“膝中枢の問題だけではない”ことを示し、

臨床でも足指との関連を多数観察します。

最後に|膝OAを正しく理解するための“視点の転換”

私がこの記事全体で最も伝えたいことは一つです。

膝は“結果として痛んでいる”。

原因はもっと下にある。

膝だけを見ると、

軟骨や半月板や炎症だけが原因に見えます。

しかし、構造的視点で全体を見ると、

その背景には 足指 → 足部 → 下腿骨 という長い連鎖が存在します。

もちろん、これは一つの視点です。

膝OAの原因は多因子であり、個々の状況で異なります。

しかし、足指から全身のアライメントを見直すという視点は、

これまで見落とされてきた「もう一つの可能性」であり、

あなたの身体理解を深めるヒントになるはずです。

.107-scaled.jpeg)

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)