【医療監修】インソールは本当に意味がある?──長期使用で悪化する人が絶えない“本当の理由”と改善方法

はじめに|インソール信仰を手放すと、足は変わりはじめる

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

世の中には、あまりにも多くのインソールが存在しています。医療機関で処方されるものから市販品まで、その種類は数えきれないほど。外反母趾、扁平足、膝痛(O脚)、腰痛(ヘルニア・狭窄症)など、多くの人が“とりあえずインソールを入れてみる”という選択をしています。

確かに、インソールを使って「楽になった」「痛みが減った」と感じる方もいるでしょう。しかし私は理学療法士として10万人以上の足を診てきた経験から、本当に治った人、構造が改善した人、再発しなくなった人を一人も見たことがありません。

むしろ、使い続けることで足の機能が落ち、変形が進行し、別の痛みを生んでしまう方が少なくないのです。

この記事では、「なぜインソールは長期的に意味がないのか?」を、科学的エビデンスと工学的視点、そして現場の臨床経験をもとに、徹底的に解説していきます。

私がインソールで改善した人を見たことがない理由

病院勤務時代、インソールを処方されて通院していた患者さんを何百人と担当しました。初診時には「これを入れてからだいぶ楽なんです」と話される方もいましたが、数か月後、あるいは1年後には、痛みが戻る、歩きにくくなる、足指が動かなくなる、といった悪化例が非常に多く見られました。

中には、インソールによってかえって変形が進行した方もいます。たとえば外反母趾の方がアーチサポートの強いインソールを使い続けていた結果、小趾側に圧力が逃げて内反小趾が併発してしまった例。あるいは、扁平足対策のつもりで使っていたインソールで足底筋群の機能が低下し、浮き指が進行していた例など、“支えること”が必ずしも“治すこと”にはならないという事実を突きつけられる日々でした。

YOSHIRO

YOSHIRO病院で処方されるインソールほど時間とお金の無駄なことはありません。「オーダーだから良い」っていうのは幻想です。

なぜインソールは効かないのか?理学療法士が語る3つの「構造的な限界」

この問題を理解するために、私が提唱している Hand-Standing理論 を先に説明します。

手で逆立ちを想像してください。

もし指先が滑っていたら、どれだけ腕力があっても身体は支えられません。

支点が機能していない状態では、上で何を足しても成立しないからです。

足も同じです。

インソールは「外から支点を作る」発想ですが、

足指・足底という本来の支点が働いていない限り、

構造は改善されず、機能はむしろ失われていきます。

この視点から見ると、インソールが長期的に機能改善につながらない理由が、力学的に理解できます。

足底筋群が働かなくなり、筋力低下が進む

インソールは、足の裏にあるアーチを“代わりに支える”構造です。しかし、その代償として、本来自力でアーチを支えていた筋肉たちは働く必要がなくなります。その結果、筋肉は使われないまま委縮し、本来の機能を失っていきます。

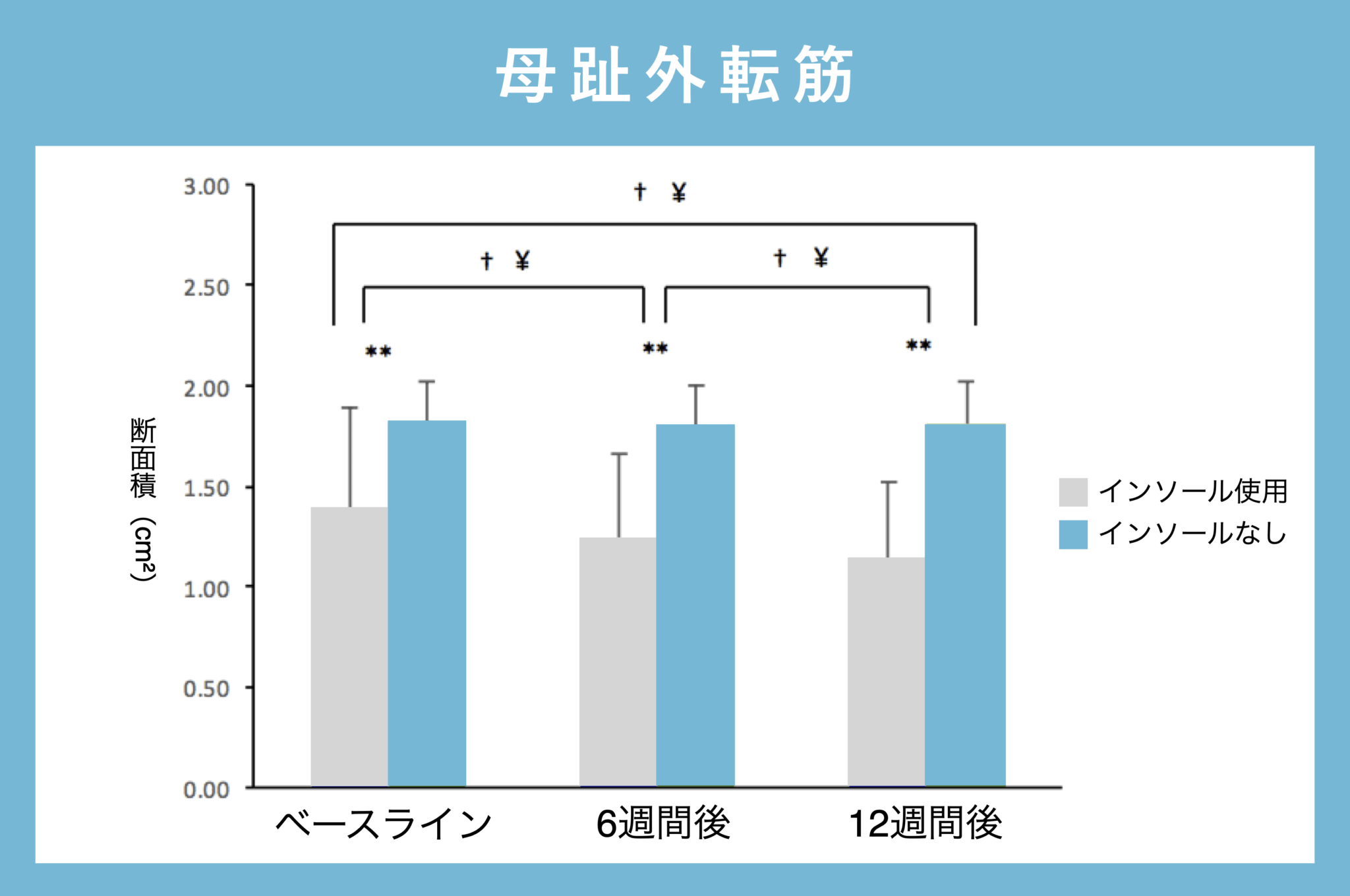

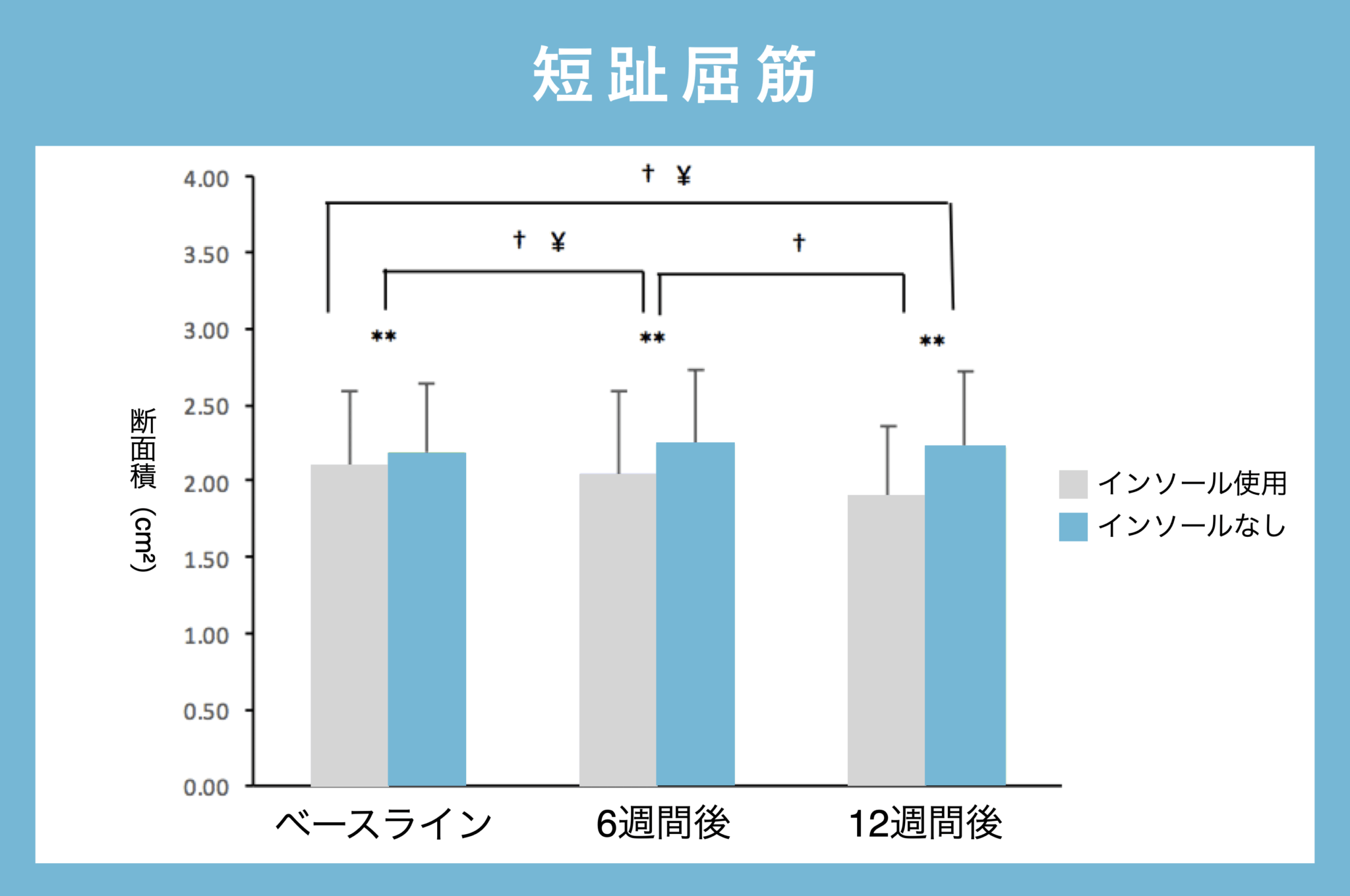

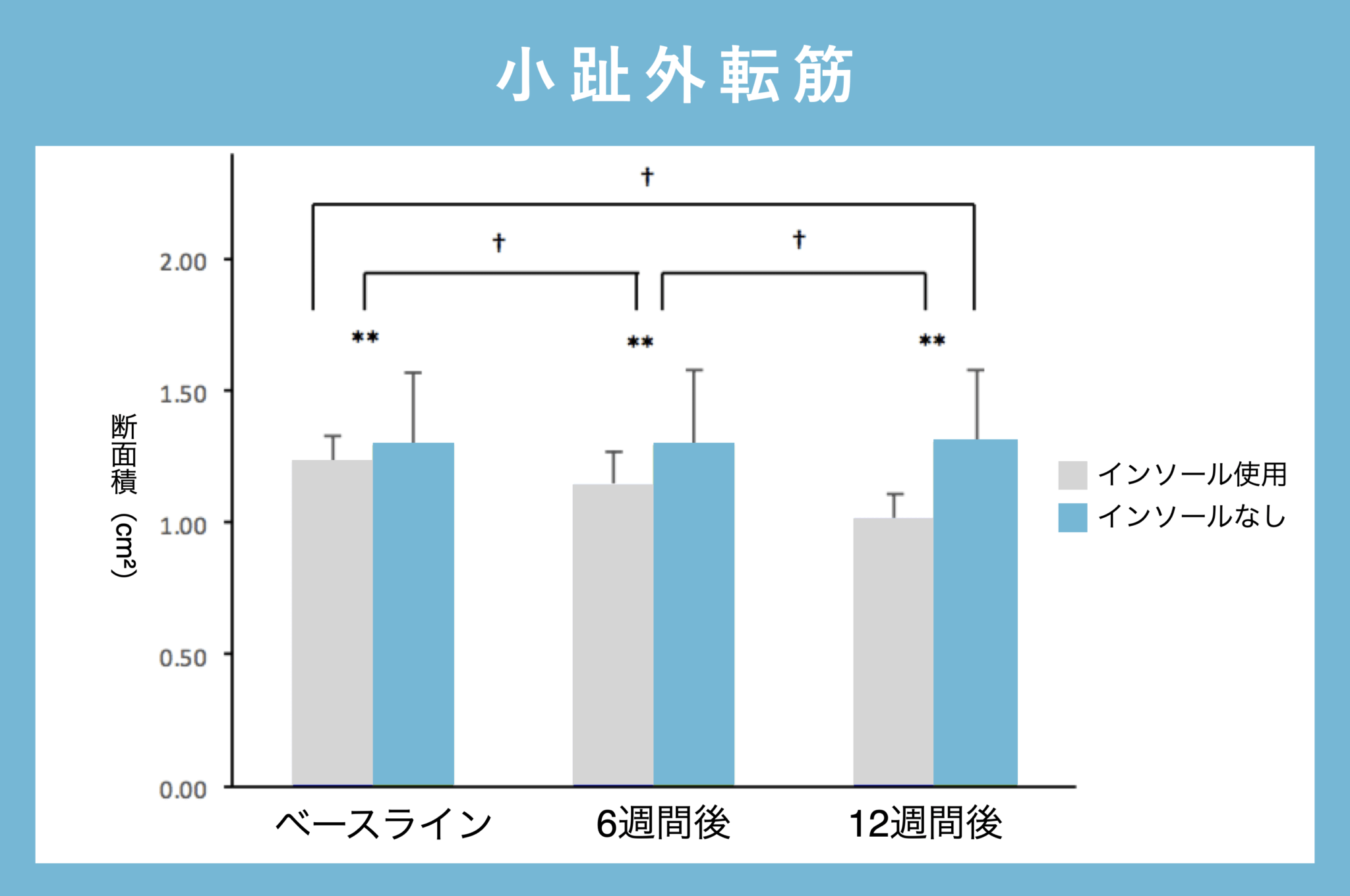

2020年に発表されたProtopapasらの研究(PMID: 32521283)では、カスタム足底板を12週間装着した若年者において、母趾外転筋・短趾屈筋・小趾外転筋といった足底内在筋の断面積が9.6〜17.4%も減少していたことが報告されています。表面上の筋活動は変わらなかったにも関わらず、構造的な筋委縮が進行していたのです。

YOSHIRO

YOSHIROつまり、インソールを長期間使えば使うほど、足本来の“支える力”が失われていくということです。

人間の足は3D構造。インソールは2Dでしか補正できない

足は、26個の骨、33の関節、100以上の靭帯や筋肉で構成される非常に複雑な三次元構造です。足首の角度、踵の傾き、中足部の動き、指の踏み返しなど、多軸的な運動が連動してこそ、正常な歩行が成り立ちます。

しかし、市販品も医療用インソールも、その多くは「傾斜をつける」「アーチを持ち上げる」といった平面的な(2D)補正しか行えません。内反や外反の誘導、アーチサポートなどは見た目に分かりやすく、一見効果がありそうに見えますが、実際には複雑な立体運動には追従できないのです。

この“構造的ミスマッチ”こそが、インソールの限界です。

YOSHIRO

YOSHIRO私もインソールを作りますが、各人の「ニュートラル(本来の骨格」に合わせてアーチを合わせるがベストなんです。

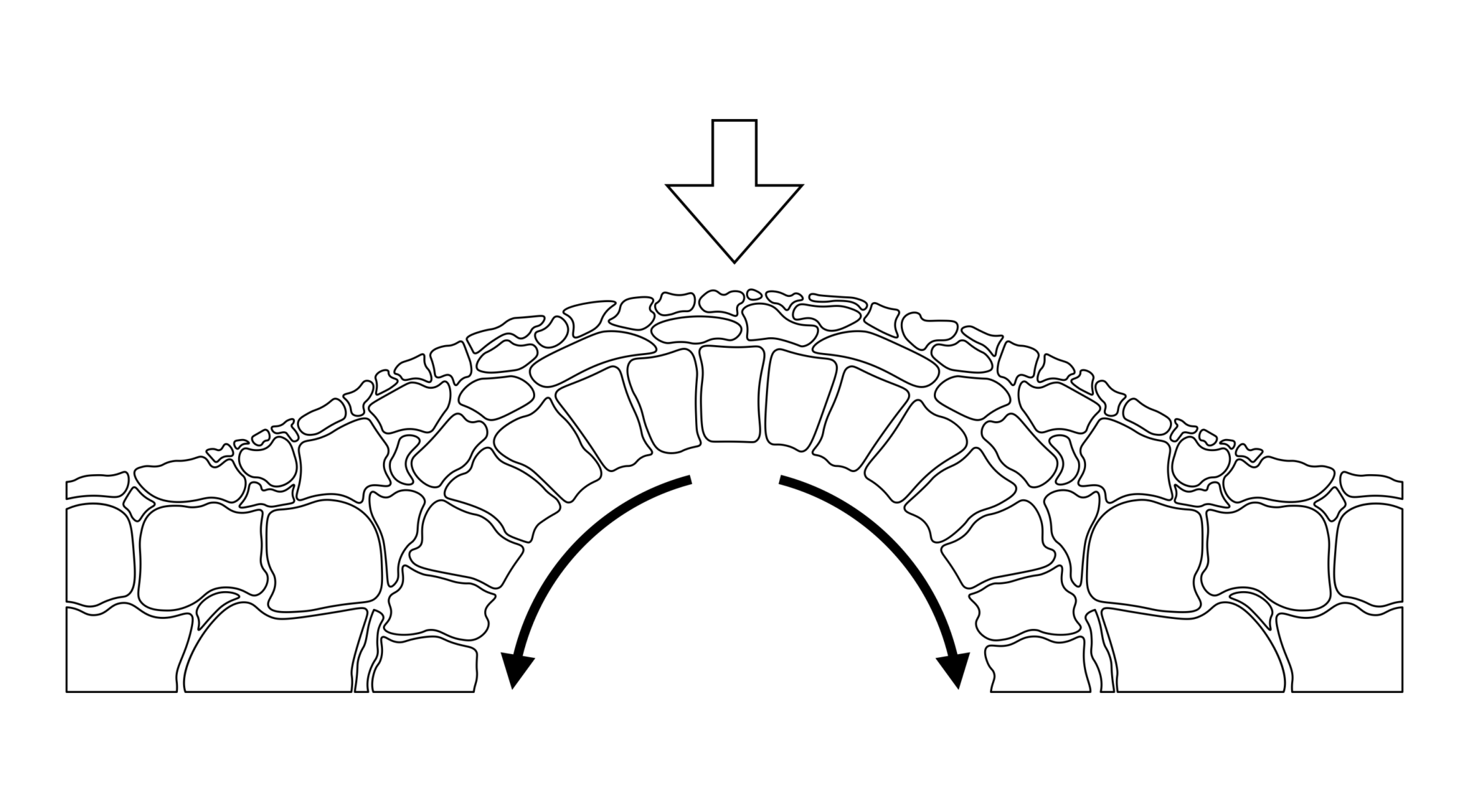

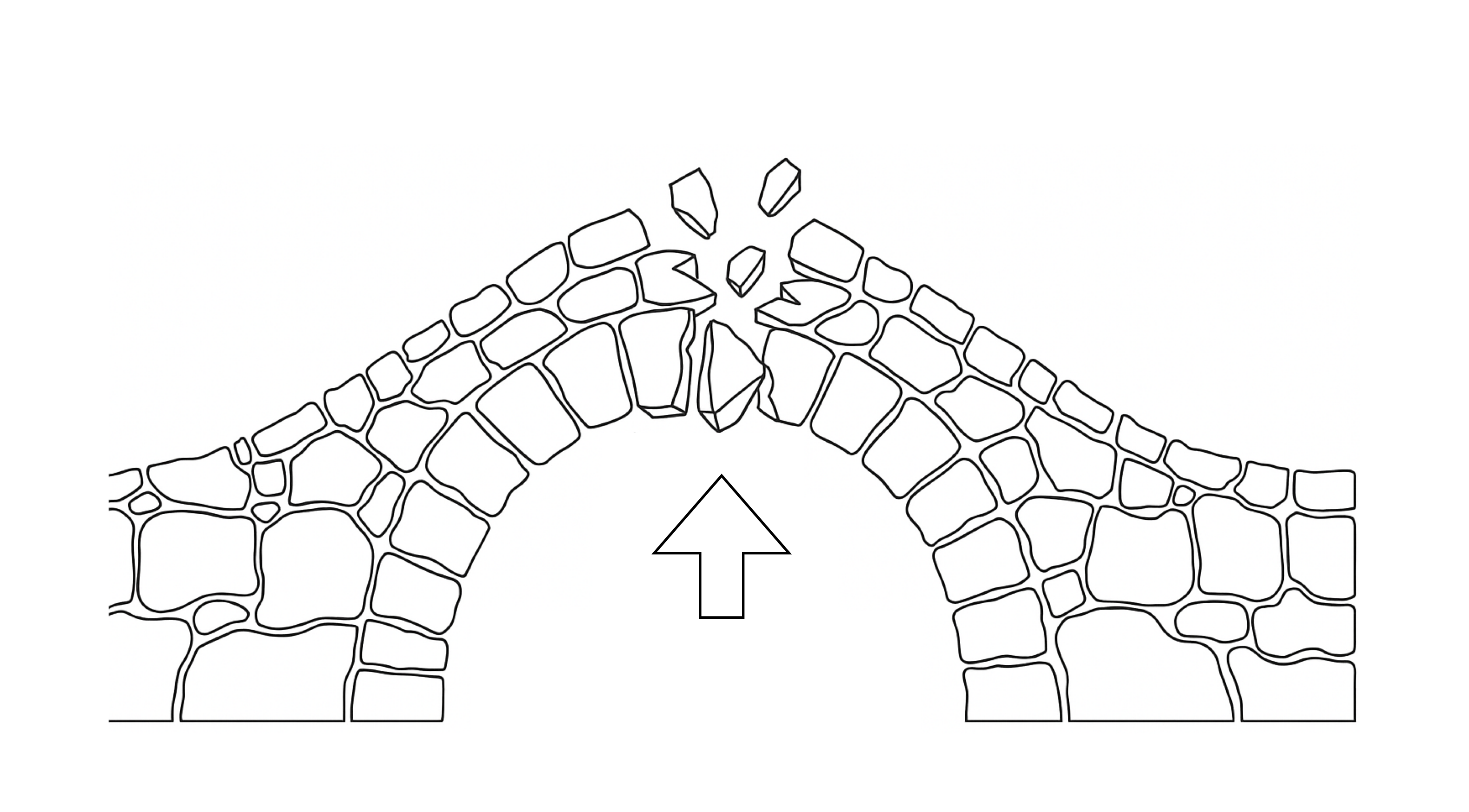

アーチ構造は突き上げることで壊れる

アーチという構造は、橋やドームなどでも利用される“力を分散するための形”です。重要なのは、アーチは上からの荷重には強いが、下からの突き上げに極端に弱いという性質です。

多くのアーチサポート型インソールは、このアーチを“下から持ち上げる”ことで支えようとします。しかしそれは、工学的に言えばアーチ構造を破壊する方向に力を加えているということです。

実際、インソール使用中はアーチが高く見えても、脱いだ瞬間にアーチがつぶれ、元の状態より悪化していることすらあります。“持ち上がったように見えるだけ”で、機能的な支えは失われているのです。

YOSHIRO

YOSHIRO既製のインソールは論外。最低でも足長に比例したアーチの高さは変える必要があります。

最新の論文が示す「インソールの限界」

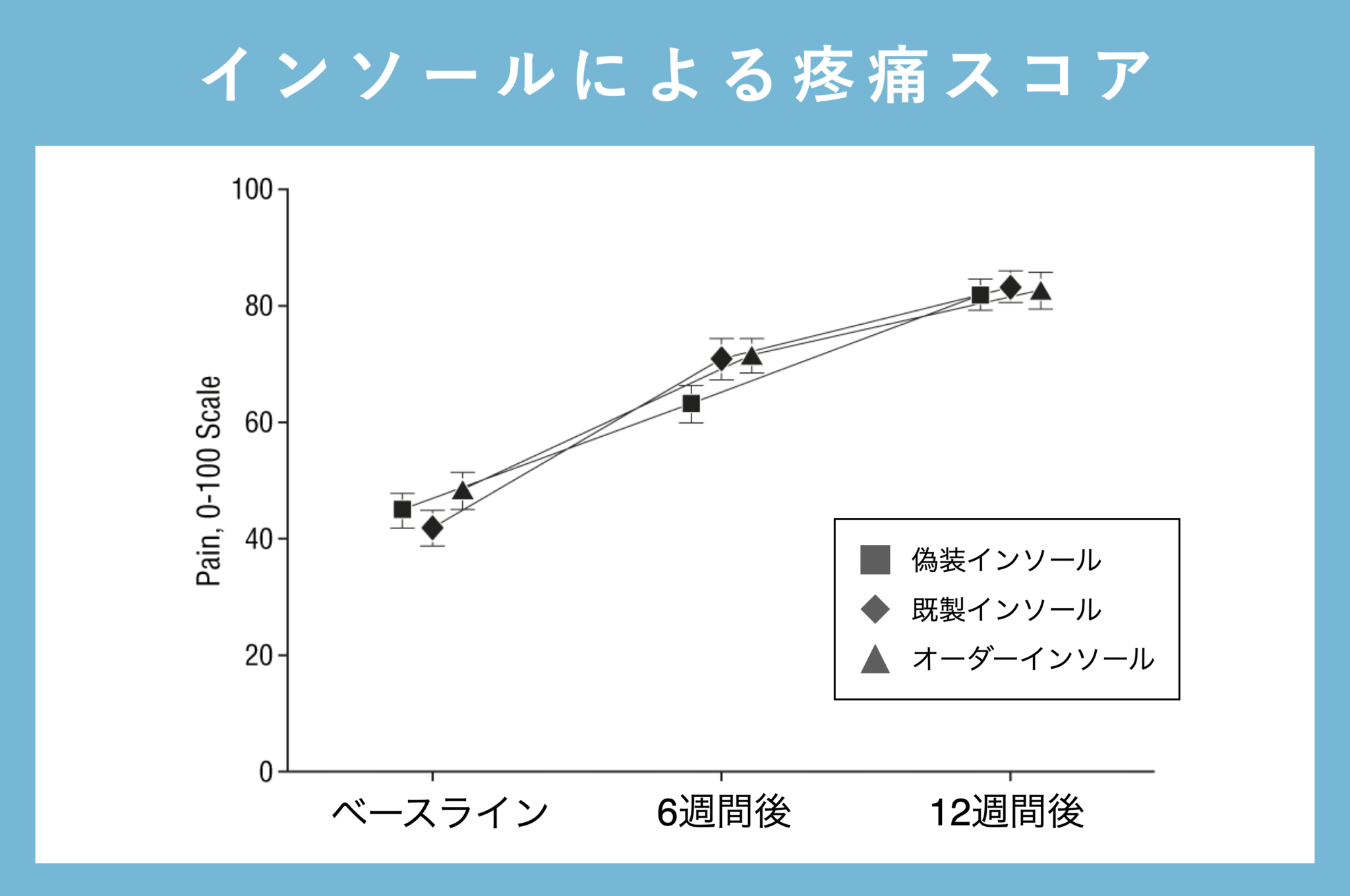

足底腱膜炎では、短期の痛み緩和にとどまる

Landorfら(2006年)のRCT(PMID: 16801514)では、足底腱膜炎の患者にインソールを12か月使用させたところ、短期の痛み軽減はあっても、1年後にはコントロール群との有意差が認められなかったことが報告されました。

Whittakerら(2018年)のメタ解析(PMID: 28935689)でも、7〜12週の中期的な改善はあるが、13週以降の長期的な効果はエビデンスが不十分と結論づけられています。

Whittakerら(2018年)のメタ解析

| 比較群 | 標準化平均差 (SMD) [95%信頼区間] | 結果 |

|---|---|---|

| カスタム vs 偽装 | −0.21 [−0.48〜0.05] | 有意差なし |

| カスタム vs 既製硬質 | −0.07 [−0.40〜0.26] | 有意差なし |

| 既製硬質 vs 偽装 | −0.06 [−0.39〜0.27] | 有意差なし |

| 実足底板全体 vs 偽装 | −0.17 [−0.41〜0.07] | 有意差なし |

| 比較 | 期間 | 統合効果量 (SMD [95%信頼区間]) | 結果 | 解釈 |

|---|---|---|---|---|

| 実際の足底板 vs 偽装足底板 | 短期 | −0.13 [−0.94, 0.68] | 有意差なし (p=0.75) | 効果なし |

| 中期 | −0.27 [−0.51, −0.02] | わずかに有意差あり (p=0.03) | 小さな効果 | |

| 長期 | −0.23 [−0.82, 0.37] | 有意差なし (p=0.46) | 効果消失 | |

| カスタム足底板 vs 既製足底板 | 短期 | −0.04 [−0.30, 0.24] | 有意差なし (p=0.76) | 同じ |

| 中期 | −0.07 [−0.26, 0.12] | 有意差なし (p=0.48) | 同じ | |

| 長期 | +0.04 [−0.38, 0.45] | 有意差なし (p=0.87) | 同じ |

YOSHIRO

YOSHIRO筋肉の炎症は安静にしていれば2週間以内に痛みは治ります。大切なことは再発を繰り返さない足を作るということ。

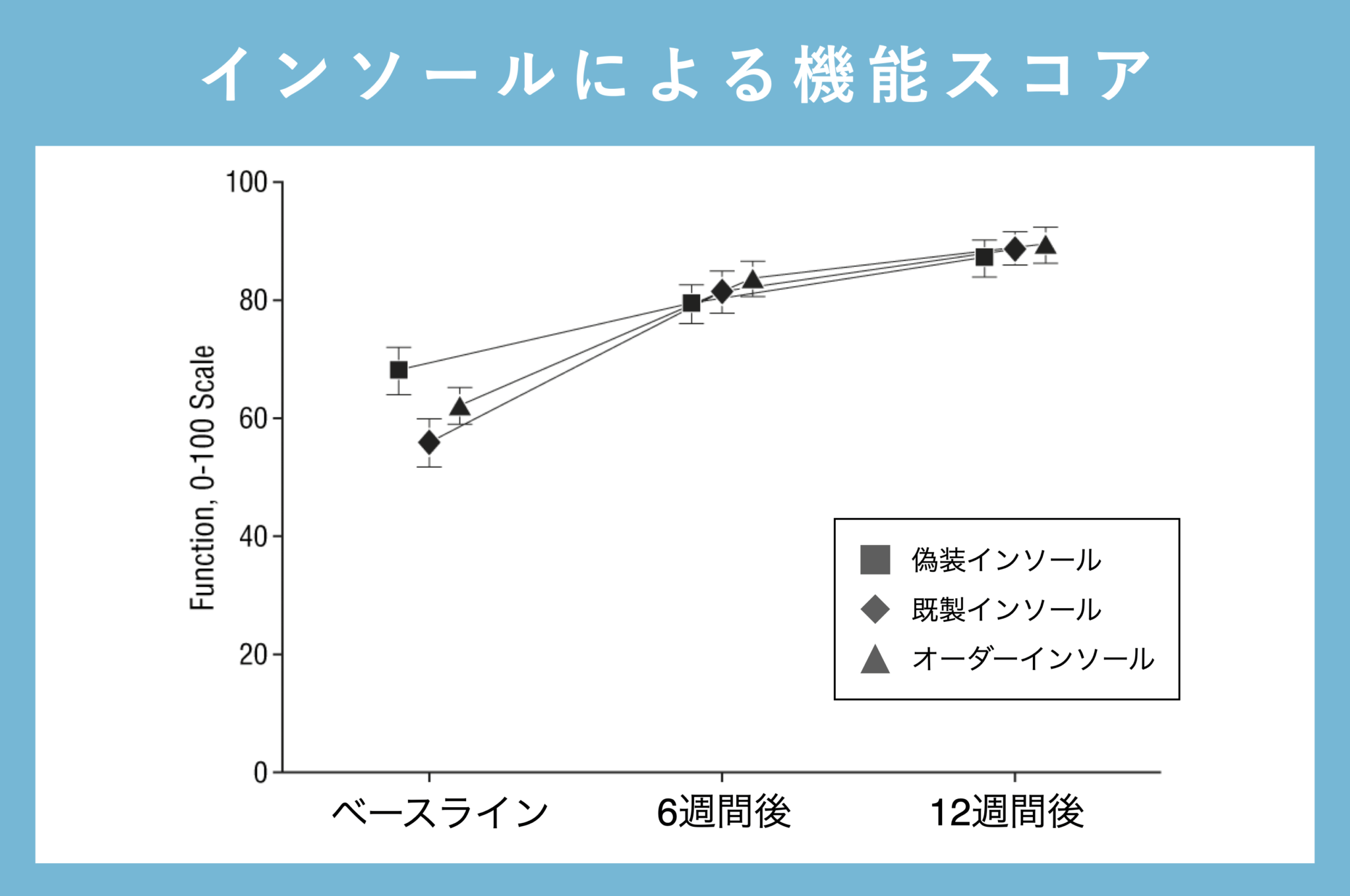

膝痛や変形性膝関節症にも明確な改善効果はなし

Bennellら(2011年・PMID: 21593096)は、外側ウェッジインソールの12か月使用において、痛み・機能・構造いずれにも改善効果が見られなかったことを報告。さらに、JAMA誌に掲載されたParkesら(2016年・PMID:27049463)のメタ解析でも、外側ウェッジインソールの臨床的有意性は支持されなかったと結論づけられました。

Bennellら(2011年)の研究結果

| 比較項目 | 傾斜インソール | フラットインソール | どちらが良かった? |

|---|---|---|---|

| インソールに問題を感じた人 | 47%(約2人に1人) | 23%(約4人に1人) | フラットの方が快適 |

| ┗ 足の痛みが出た | 36% | 16% | フラットの方が少ない |

| ┗ 靴に合わない・履きにくい | 16% | 4% | フラットの方が少ない |

| ┗ 腰が痛くなった | 10% | 1% | フラットの方が少ない |

| インソールの快適さ(0=快適〜10=不快) | 平均 3.7 | 平均 2.0 | フラットの方が快適 |

| 「快適だった」と答えた人の割合 | 約半分(53%) | 約4分の3(74%) | フラットの方が快適 |

| 1日あたりの装着時間の目安 | 約6〜7時間 | 約9時間 | フラットの方が長く履けた |

| 薬や他の治療を併用した人 | 53% | 52% | ほぼ同じ |

| 運動・理学療法などを受けた人 | 19% | 16% | ほぼ同じ |

YOSHIRO

YOSHIROつまり、「ウェッジインソールは、単に“入れないよりはマシ”かもしれないが、快適なフラットインソールと比べて明確な効果はない」と結論づけられています。

Parkesら(2016年)のメタ解析

| 比較条件 | 研究名 | 期間 | SMD[95%信頼区間] | 解釈 |

|---|---|---|---|---|

| ① 対照=何も入れない(no wedge) | Toda 2002 | 2週 | −0.30(−0.96〜0.36) | 効果なし |

| Akinbo & Iko 2007 | 6週 | −1.53(−2.17〜−0.90) | 痛み軽減(楔状インソールが有効) | |

| Koca 2009 | 8週 | −0.58(−1.24〜0.08) | わずかな軽減 | |

| Sattari & Ashraf 2011 | 9ヶ月 | −2.47(−3.31〜−1.63) | 大きな軽減効果 | |

| 小計 | −1.20(−2.09〜−0.30) | 有意な痛み軽減 | ||

| ② 対照=中立インソール(neutral insole) | Maillefert 2001 / Pham 2004 | 2年 | +0.06(−0.26〜0.37) | 差なし |

| Wallace 2006 / 2007 | 12週 | −0.64(−1.31〜0.03) | 傾向あり(軽減) | |

| Baker 2005 / 2007 | 6週 | −0.16(−0.46〜0.14) | 差なし | |

| Toda & Tsukimura 2008 | 12週 | +0.01(−0.46〜0.47) | 差なし | |

| Barrios 2006–2013 | 1年 | −0.09(−0.43〜0.25) | 差なし | |

| Erhart-Hledik 2012 | 1年 | −0.18(−0.10〜0.45) | 差なし | |

| Bennell 2007–2011 | −0.18(−0.45〜0.10) | −0.18(−0.45〜0.10) | 差なし | |

| 小計 | −0.03(−0.18〜0.12) | 効果なし | ||

| ③ 対照=足関節ストラップ | Toda et al 2005 | 2週 | −0.94(−1.58〜−0.30) | 痛み軽減(有効) |

YOSHIRO

YOSHIROO脚対策として「外側を高くして内側に体重を誘導すれば膝が閉じる」と考える人が多いですが、実際は踵骨の外反強まって力学的な逆効果が起きます。よりO脚になるということです。

成人扁平足に対しても「驚くほどエビデンスがない」

Minettchen Herchenröderら(2021年・PMID: 34844639)のレビューでは、成人の扁平足に対して一般的に処方される足底板の有効性について、『効果を示すエビデンスが驚くほど不足している(There is a lack of evidence)』という結論を出しています。つまり、『扁平足だからインソールを処方する』という慣習が、十分な科学的根拠を伴っていない可能性があるのです。

Oerlemans ら(2023年・PMID: 36611153)による系統的レビューでは、児童および成人の可動性扁平足に対して足底板がどの程度有効かを検証しています。その結果、成人では痛みの軽減効果が認められた一方で、研究間のばらつきが大きく、子どもを含めた全体としては「有用と断定できない」と結論づけています。

YOSHIRO

YOSHIRO本来、扁平足の改善には「支える」よりも「動きを取り戻す」ことが必要であり、その視点が欠けている限り、エビデンスが積み上がらないのは当然の結果だと感じています。

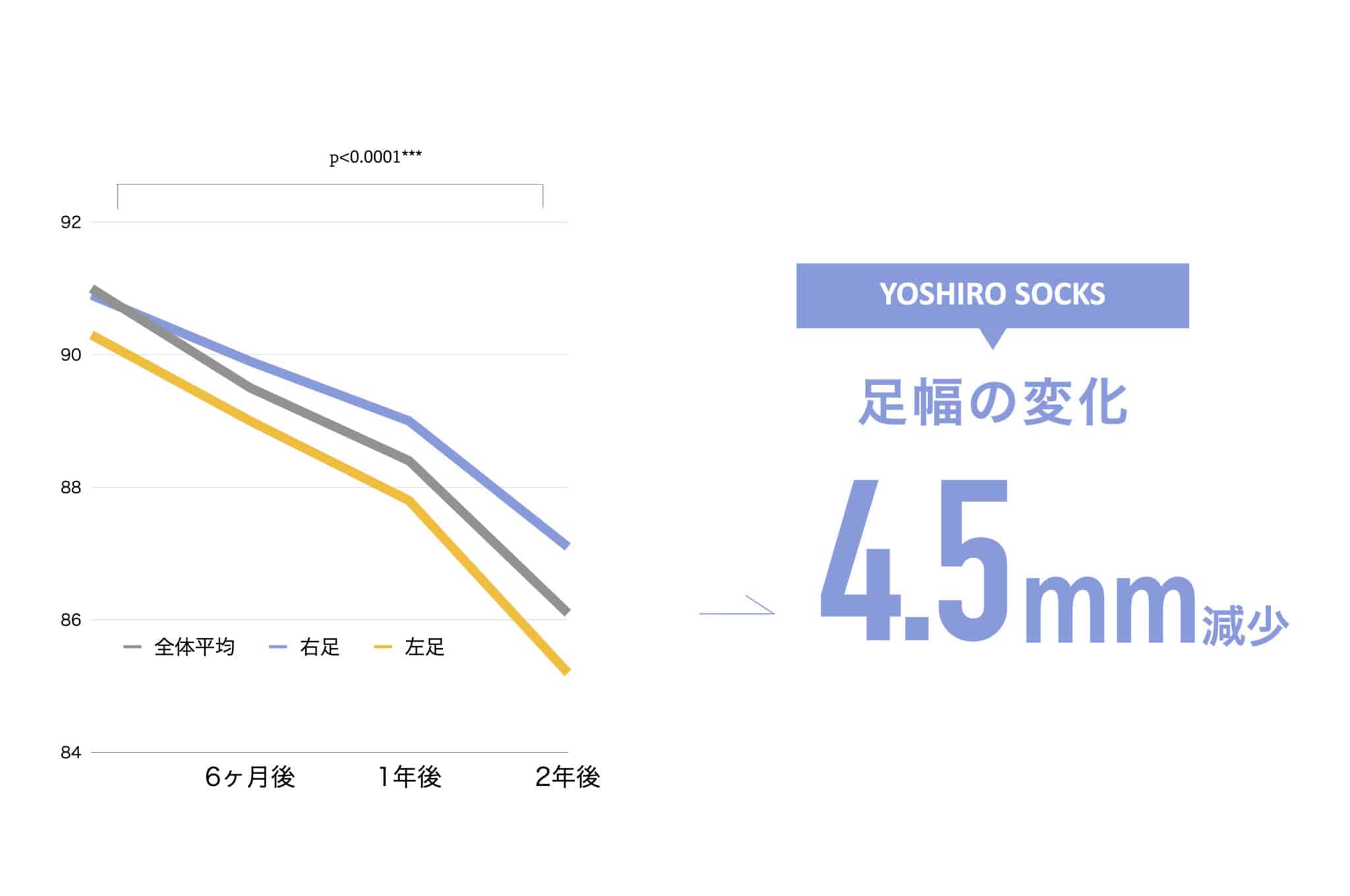

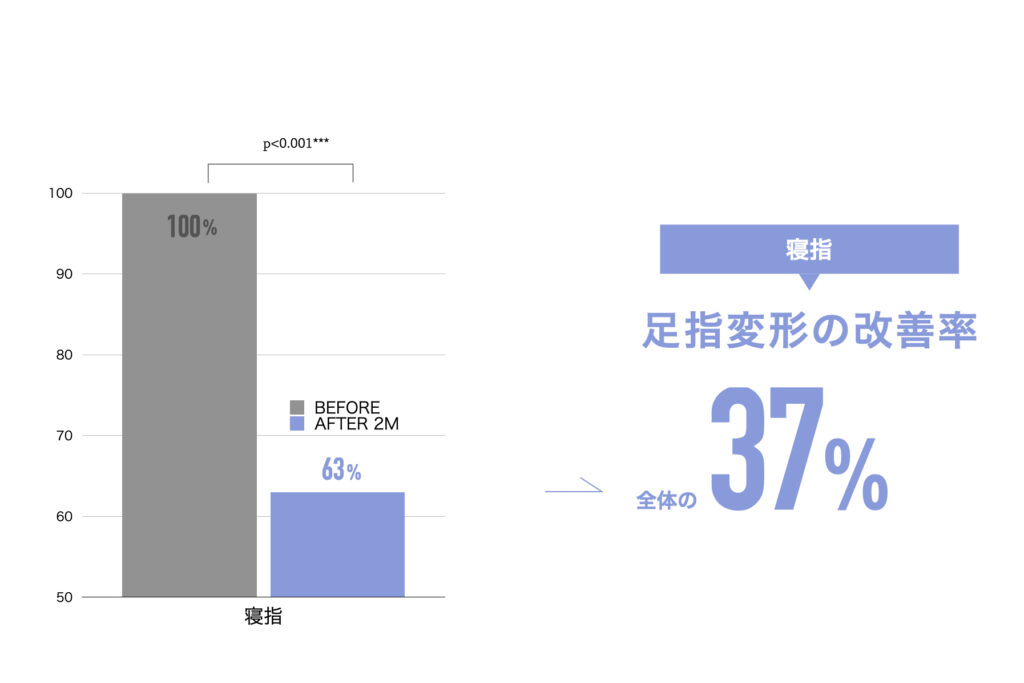

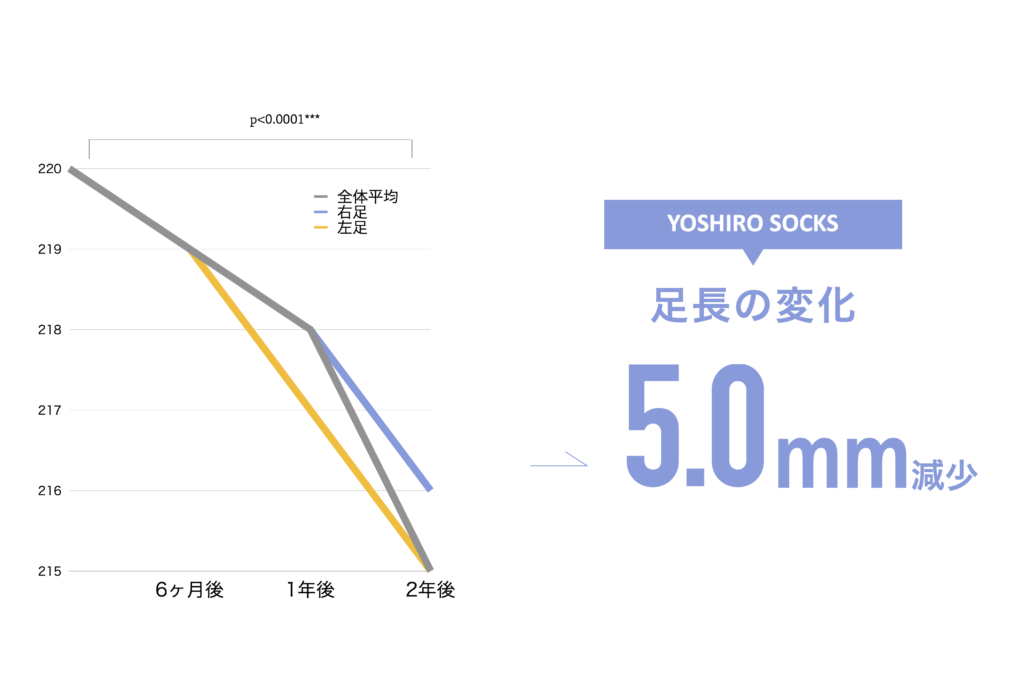

扁平足に対するYOSHIRO SOCKSの効果

扁平足

開始時の足長は平均210mm

24ヶ月後の足長は平均215mm

24ヶ月目の平均値は、開始時と比べて、足長が平均5mm改善。扁平足の改善の作用が確認されました。

※開始前と24ヶ月目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移

※結果には個人差があり、100%の結果を保証するものではありません。

※石井直方名誉教授(東京大学)監修

凹凸のあるインソールも、長期効果は不明

近年では、足裏のアーチ部分や母趾球・湧泉・指先などに「盛り上がり」や「くぼみ」を設けた凹凸インソールが注目されています。

これらは足裏の感覚を刺激したり、荷重を分散させたりする目的で設計されていますが、臨床的な効果については明確な根拠があるとは言えません。

たとえば、Patersonら(2022年・PMID: 35272050)の研究では、「形状を持つ足底板」と「平らなインソール」を12週間比較しても、痛みや歩行機能、全体的な改善に有意な差は見られませんでした。

| 評価項目 | 凹凸インソール | 平らなインソール | 結果 |

|---|---|---|---|

| 痛みが改善した人の割合 | 約35% | 約32% | 差なし |

| 歩く・動く機能が改善した人の割合 | 約28% | 約22% | 差なし |

| 全体的に「良くなった」と感じた人の割合 | 約28% | 約32% | 差なし |

さらに、Tenten-Diepenmaatら(2019年・PMCID: PMC6567436)による関節リウマチ患者を対象とした足底板の系統的レビューでは、素材の硬さや形状の違い(アーチや中足骨パッドの有無)によって一時的な足底圧の低下は見られたものの、痛みや機能改善などの臨床的な有効性を示す長期的エビデンスは不足していると結論づけています。

つまり、「形を変えれば良くなる」という発想は、まだ科学的に十分に裏づけられているとは言えません。

足底筋群は12週間で17%も萎縮する

Protopapasら(2020年・PMID:32041535)の報告に戻りますが、たった3か月のインソール使用で、母趾外転筋・短趾屈筋・小趾外転筋が約10〜17%も委縮したという事実は、すべての使用者にとって無視できないデータです。筋肉が機能しなくなれば、どれだけアーチを“支えても”、本来の力は戻らないのです。

インソールはランナーや姿勢改善にも“万能”ではない──スポーツ医学と全身連鎖の観点から

インソールの有効性については、足底腱膜炎や変形性膝関節症といった整形疾患だけでなく、スポーツ領域や姿勢改善、日常生活動作においても関心が高まっています。 しかしながら、これらの分野においても“限定的な効果”あるいは“効果の持続性が不確実”であることを示す研究が増えています。

ランニングにおけるインソール使用:「快適さ」は向上するが、「パフォーマンス」や「傷害予防」には直結しない

たとえば、Fortuneら(2023年・PMID: 37304196)の研究では、ランナーを対象に「インソールあり」と「なし」を比較した結果、快適さにはわずかな差があったものの、走行スピードやケガの発生率には有意差が見られませんでした。

| ケガの部位 | インソールあり | インソールなし | 合計 |

|---|---|---|---|

| 太もも(大腿部) | 0件 | 6件 | 6件 |

| 膝 | 1件 | 3件 | 4件 |

| すね(下腿) | 1件 | 1件 | 2件 |

| 足首 | 3件 | 1件 | 4件 |

| 足 | 1件 | 0件 | 1件 |

| 合計 | 6件 | 11件 | 17件 |

表のように、太ももや膝・足首などで発生するケガの件数はどちらの群でも大きく変わらず、インソールによる長期的なケガ予防効果は確認されていません。

このように、ランニング中の「気持ちよさ」や「安心感」は得られても、実際のパフォーマンスや傷害リスクの改善には一貫性のある証拠がないのが現状です。

外反母趾への影響:荷重分布には変化が出るが、変形改善にはつながらない可能性

2022年の研究(PMID:35954394)では、外反母趾患者にカスタムメイドの足底板を装着させたところ、足裏の圧力分布や接地面積には変化が見られたことが報告されています。一見するとポジティブな変化のように思えますが、これはあくまで“外的な分散”であって、変形の原因である筋機能の再建には結びついていません。

母趾の付け根に痛みを訴える患者を対象としたHurn SEらのランダム化比較試験( 2022/PMID: 36231830)では、足底板(orthoses)と偽インソール(sham insole)を比較しても、痛みや機能の改善に有意差は見られませんでした。

つまり、「インソールを入れれば母趾の負担が軽減し、変形や痛みが根本的に改善する」という明確な根拠は得られていないのです。

一方で、著者らは「対象研究の多くが追跡期間12週間以下と短く、構造的な変化や再発予防といった長期的な効果を検証するには不十分」と指摘しており、長期的な構造改善や再発防止に関する明確な結論は出ていません。

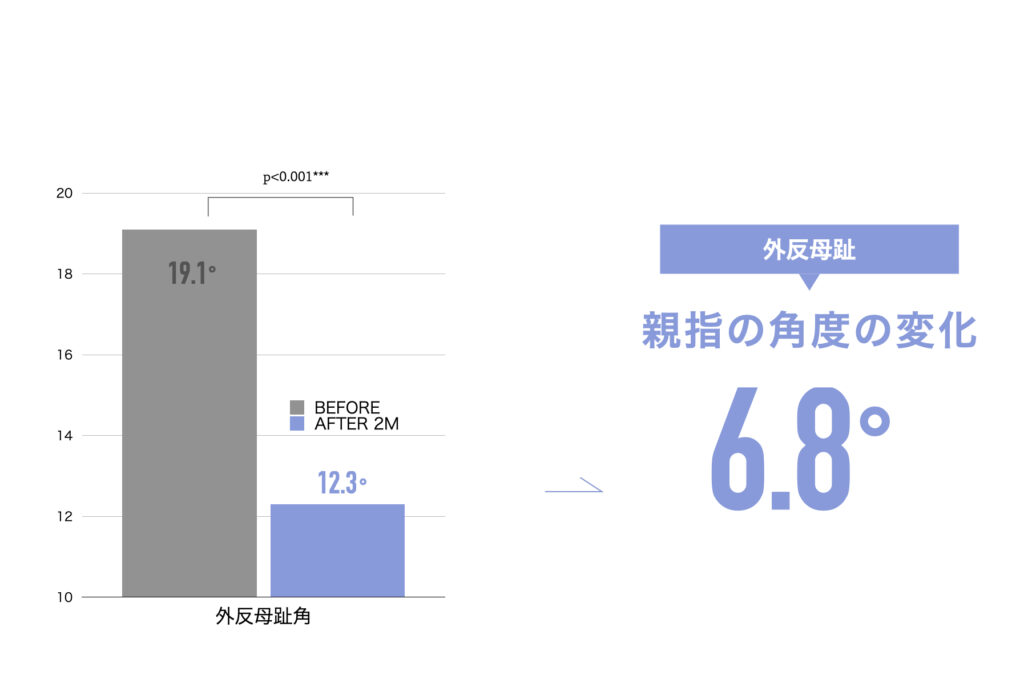

外反母趾に対するYOSHIRO SOCKSの効果

外反母趾角

開始時の外反母趾角は19.1°

8週間後の外反母趾角は12.3°

8週間目の平均値は、開始時と比べて、外反母趾角が6.8°改善。外反母趾角改善の作用が確認されました。

※開始前と8週間目の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移

※結果には個人差があり、100%の結果を保証するものではありません。

※石井直方名誉教授(東京大学)監修

腰痛・姿勢改善への応用も「限定的な補助」にとどまる

さらに、足底板が非特異的腰痛(non-specific low back pain)に効果があるかを調査した2014年の系統的レビュー(PMID:24884534)では、有効性を裏づける十分な証拠は見つからなかったと報告されています。つまり、「足元から姿勢を変える」ことを期待してインソールを使っても、本質的な姿勢改善には繋がらない可能性が高いのです。

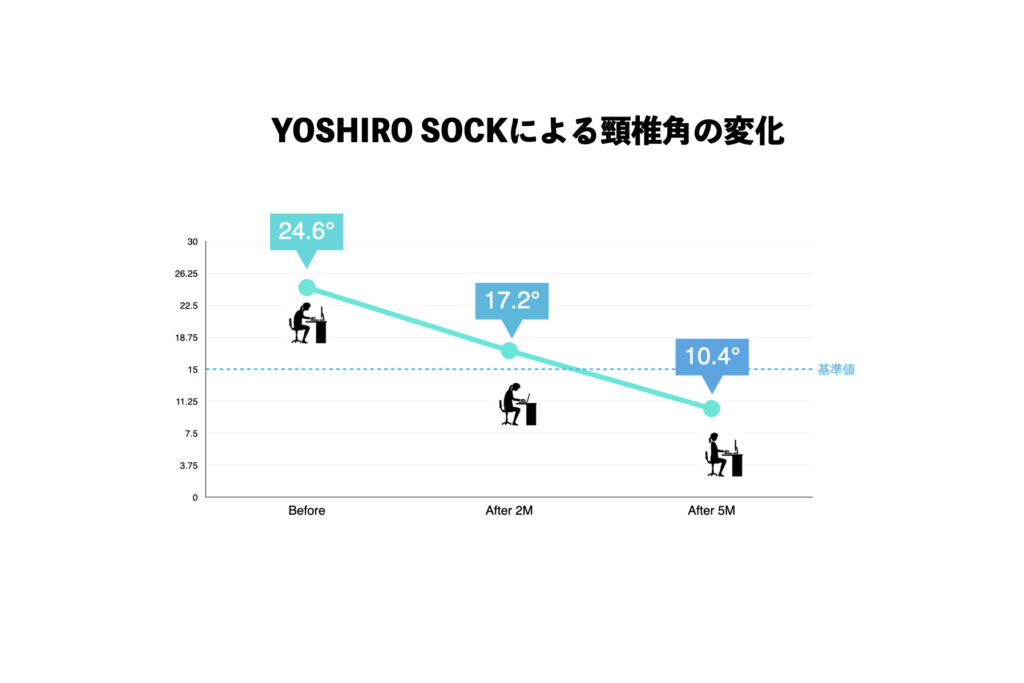

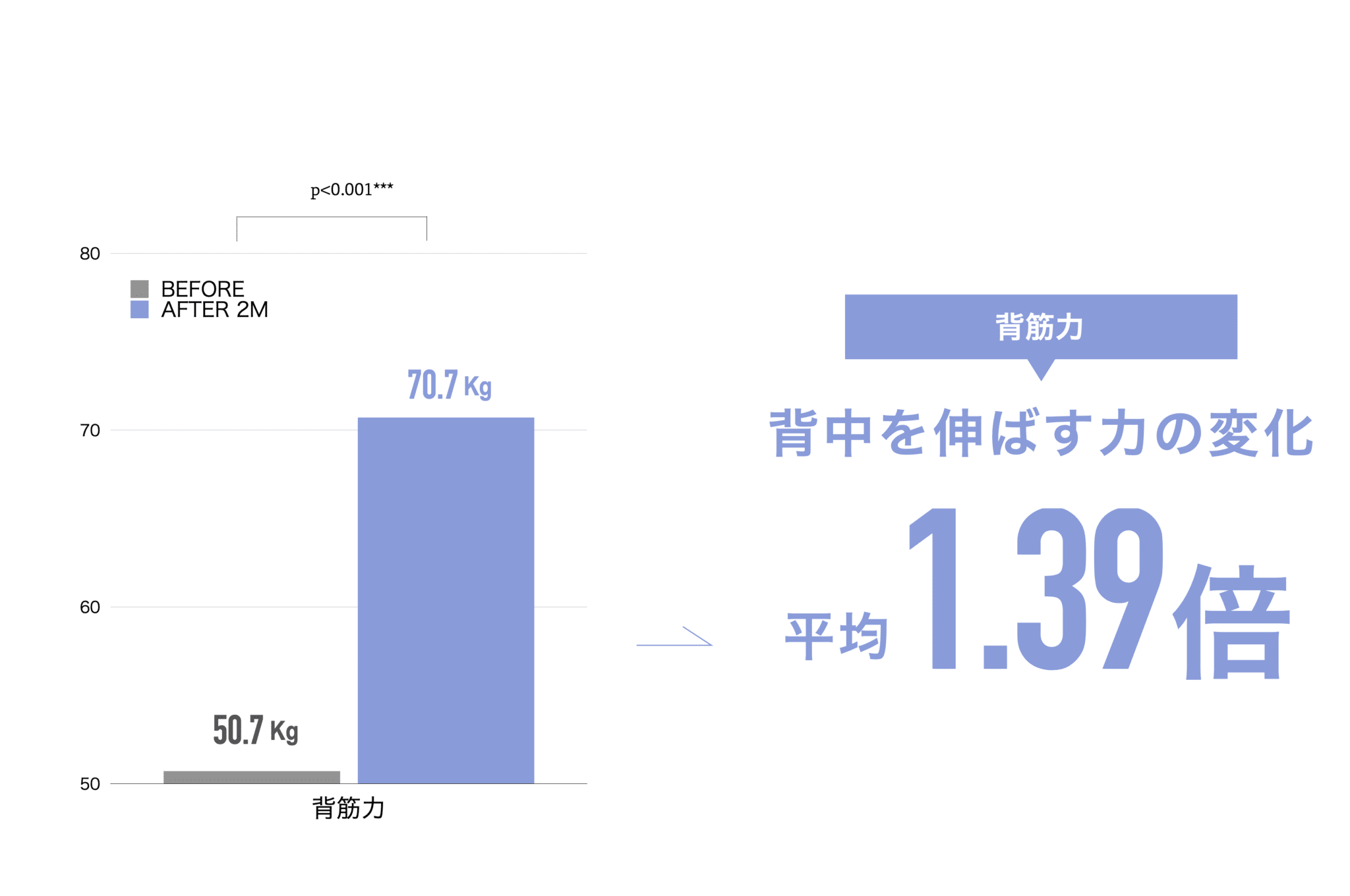

姿勢に対するYOSHIRO SOCKSの効果

背筋力

開始時の背筋力は50.7kg

装着後の背筋力は70.7kg

YOSHIRO SOCKS装着後の平均値は、開始時と比べて、背筋力が平均39%(最大57%)向上。姿勢の改善の作用が確認されました。

※60代女性の平均背筋力は72.28±9.18 kg

※開始前と装着後の平均値の差

※グラフは臨床試験における平均値の推移

※結果には個人差があり、100%の結果を保証するものではありません。

理学療法士としての結論:症状の“逃避”ではなく、構造の“再構築”を

スポーツ医学・姿勢研究・整形外科学といった異なる領域の研究が示しているのは、インソールは“感じる快適さ”や“補助的な支え”にはなっても、根本的な構造改善や動作パターンの再教育にはつながらないという事実です。

足の構造というのは、筋肉・腱・靭帯・神経が能動的に働いてこそ機能する「動的アーチ」です。静的に支えられるだけでは、その本来の働きを取り戻すことはできません。

科学的に認められる「インソールの限定的な使いどころ」

※インソールがすべて無意味というわけではありません。

実際に、以下のようなケースでは、短期間の補助として効果が期待されます。

- 強い炎症や急性の痛みがあるとき

- 短期的に荷重を逃がす必要があるとき

- リハビリの初期段階で“橋渡し”として使うとき

このような“対症的サポート”において、インソールは有効な手段となり得ます。

しかし、それが「長期使用」や「構造改善」に繋がると考えるのは誤解です。

なぜ足指が「再教育」の起点なのか

※では、構造を本当に変えるためにはどうすればよいのでしょうか?

答えは、足指を使った再教育にあります。

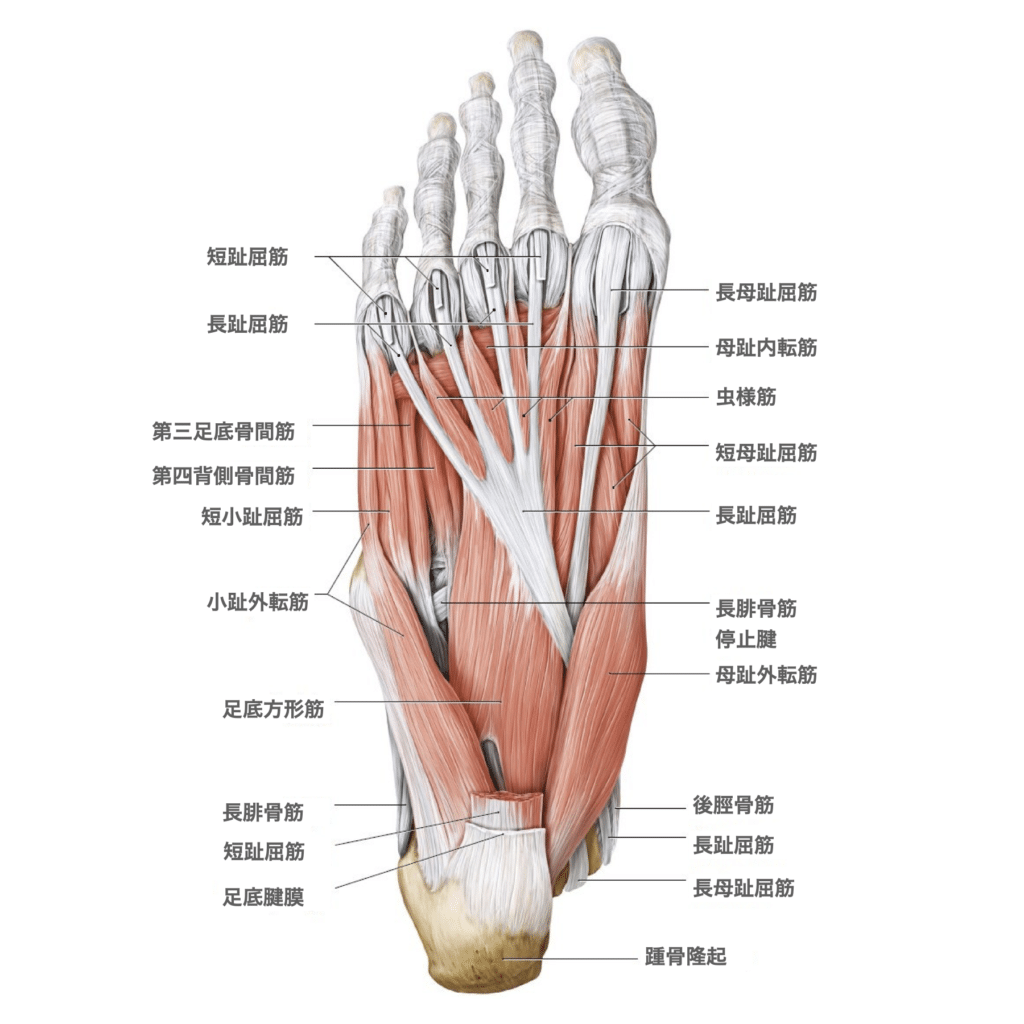

足底の筋肉のほとんどは、足指に起始・停止しています。つまり、足指を正しく使わなければ、足底筋群は鍛えられず、アーチも再建されません。

足指の再教育で必要な4つのポイント

改善の鍵は以下のようなアプローチにあります。

足指を伸ばして広げ、元の可動域を取り戻す

正しい靴と靴下で“滑らない環境”を作る

足指を使って“踏み返す”歩行を繰り返す

私が提案している「ひろのば体操」や「YOSHIRO SOCKS」は、こうした足指の再教育に特化した実践的なアプローチです。

これらの効果は感覚的なものではなく、東京大学との共同研究(2020〜2022年)や臨床データでも確認されています。

足指の可動域・背筋力・姿勢バランスの改善、さらには外反母趾角度や頚椎前弯角の変化など、複数の客観的指標で改善傾向が見られました。

最後に──“支える”のではなく“育てる”という選択を

インソールは、あくまで外から支えるだけの道具です。

支えれば筋肉は働かず、筋肉が働かなければ、変形は戻りません。

それどころか、使い続けることで筋力は衰え、構造は崩れ、痛みや不調が慢性化するリスクすらあります。

※だからこそ私は、“履くだけで治る”という幻想を手放し、足指からの再教育という現実的かつ確実なアプローチを選んでほしいと願っています。