【医療監修】足指再教育のための靴マッサージ・紐締め・滑り止め3ステップ

はじめに

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「靴を変えただけで歩きやすくなった」

「膝がなんとなく楽になった」

このような声は珍しくありません。

しかし私は、10万人以上の足を診てきた経験から断言できます。

変化の主体は“靴そのもの”ではなく、靴の中の環境が「滑らなくなったこと」にあります。

私はこの考え方を、Hand-Standing理論として整理しています。

手で逆立ちをするとき、指先が滑れば身体を支えられないのと同じように、

足でもまた、足指が滑らずに地面(あるいは靴内)を捉えられることが、

姿勢制御と動作の出発点になります。

足指は、ほんの数ミリの滑りによって動かなくなり、逆に「滑らない環境」になると、驚くほど自然に本来の働きを取り戻します。

そのために必要なのが、

①靴のマッサージ

②靴紐の最適化

③滑り止め加工

この3ステップです。

これは“靴のメンテナンス”ではなく、

足指の神経と筋の再教育(Re-education)です。

なぜ靴の調整が必要なのか

靴のマッサージが医学的に意味をもつ理由を、足指理論とバイオメカニクスの視点から説明します。

靴は製造段階で接着剤や補強材が固まり、前足部1/3(つま先側)が非常に硬くなっています。この硬さが続くと、

- 足のローリング動作が阻害

- 足底筋膜や屈筋群が過緊張

- 足指が曲がりやすくなる(屈み指)

- toe-off が弱くなる

結果として、ふくらはぎ〜太もも〜腰にまで緊張が連鎖します。

靴マッサージは、単に柔らかくするものではありません。

目的はただひとつ。

靴を人体の生理的動きに同調させること。

靴底の繊維・接着部がほぐれると、

- 外反母趾や内反小趾の足幅にも馴染む

- toe-off がスムーズになる

- 足底筋膜の滑走が回復

- 神経フィードバックが正確になる

実際に臨床現場では、靴マッサージ直後に

「足指が動かしやすい」と感じる人が多数いました。

このように、靴をマッサージする目的は単に「柔らかくすること」ではありません。

それは、靴を足の生理的な動きに同調させるための再教育です。

硬い靴は、足底の滑走機能(tissue gliding)を奪い、筋紡錘や腱紡錘からの神経フィードバックを乱します。

逆に、マッサージによって靴の柔軟性を取り戻すと、足底からの感覚情報が脊髄を通って脳に正しく伝わり、姿勢制御とバランス機能が変化しやすい傾向があります。

靴の調整とは、単なる靴のメンテナンスではなく、「足指の再起動」なのです。

① マッサージで足底組織の滑走を取り戻す

動画では、私が実際に行っている足底マッサージを解説しています。

ポイントは靴の「前足部1/3」がしっかりと柔なくなることです。

マッサージの目的

- 歩行に必要な“前足部のしなり”を作る

- 足底筋膜・腱・神経の滑走障害を解除

- 足趾屈筋群の過緊張をリリース

- メカノレセプター(感覚受容器)を再活性化

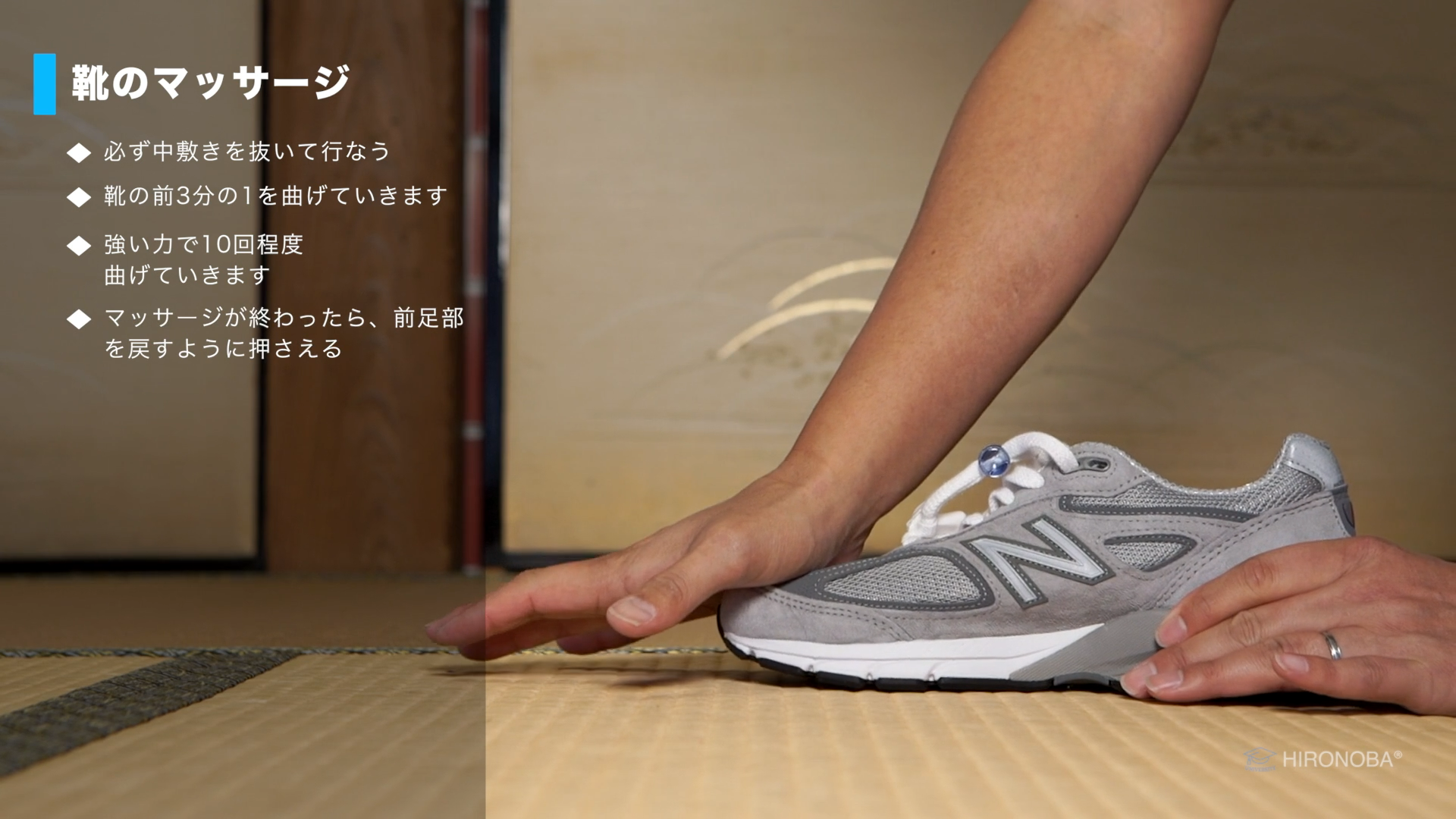

実践の手順

1.靴の中からインソール(中敷)を取り出します。

2.靴の裏側から見て前1/3の部分を曲げていきます。

3.前1/3を境にして両手でしっかりと持ちましょう。

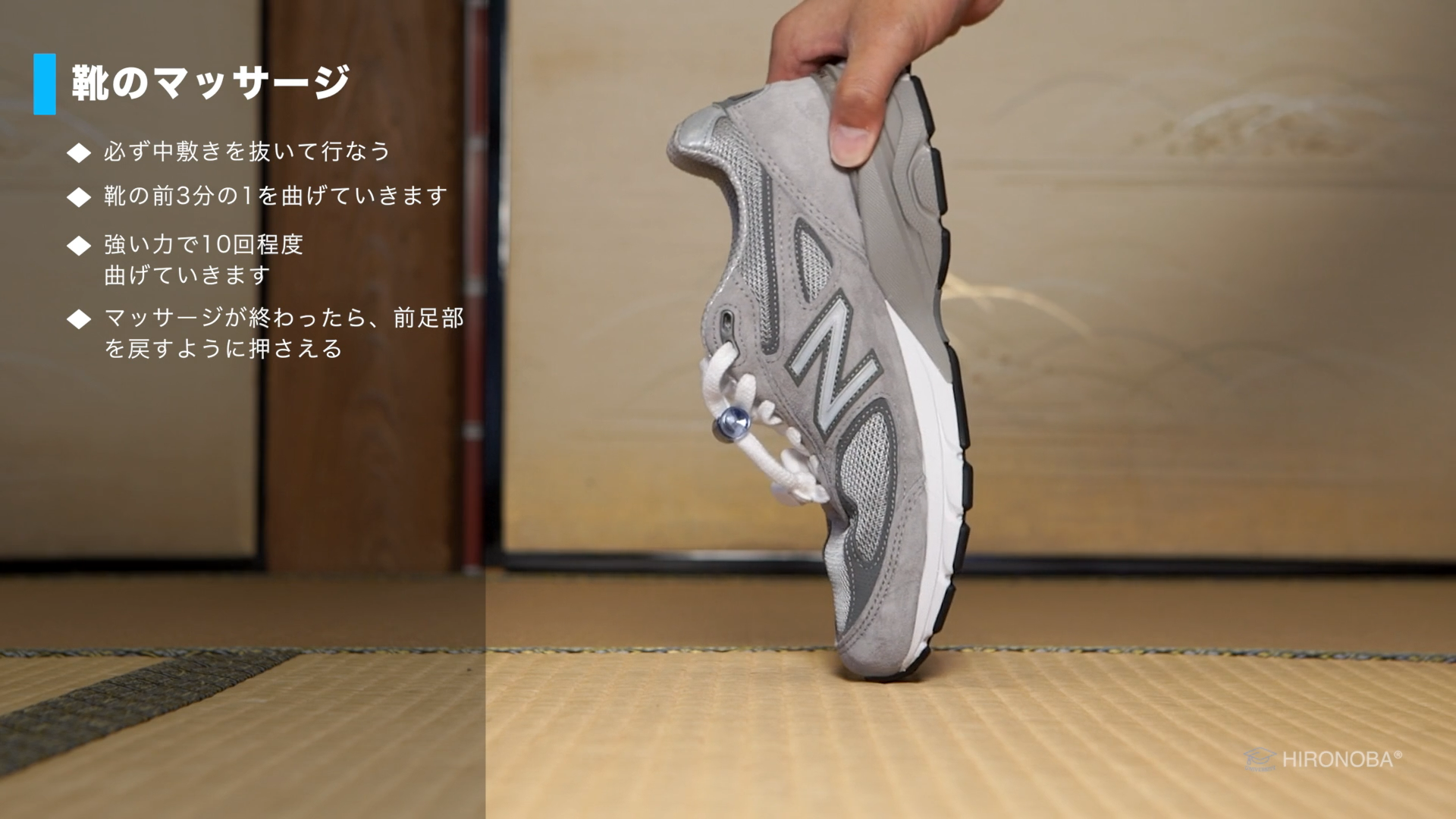

4.曲げる時は靴の裏側を上にします。

5.強い力で10回程度曲げていきます。

6.床に靴のつま先部分をつけます。

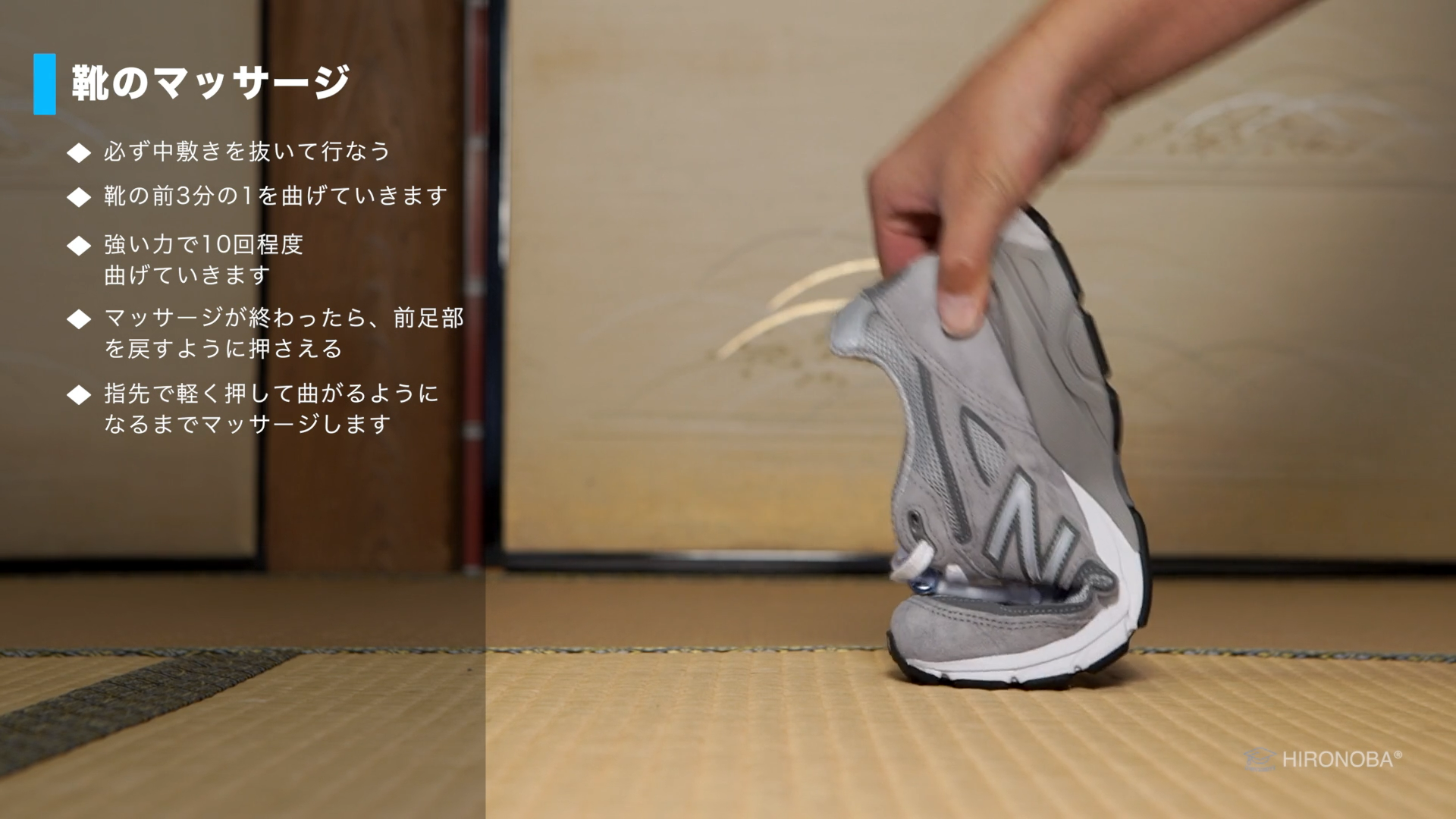

7.そこから靴の前1/3の部分をグイッと曲げていきます。

8.靴を曲げたままスライドさせて、つま先部分まで曲がるようにします。7.8の動作を10〜20回程度繰り返します。

9.床に靴を置きましょう。

10.靴の前足部を戻すように押さえます。

11.踵部分を手の指先で持ち、靴を垂直にしてつま先を床につけます。

12.手の指先で軽く押して曲がるようになっていればOKです。

曲がらない場合には先ほどのマッサージを繰り返しましょう。

YOSHIRO

YOSHIRO10年以上前に撮影したので顔が若いですね。この頃はちょっと疲れてます。

② 靴紐で「足と靴を一体化」させる

靴を正しく履く=「靴と足を一体化させること」です。

このとき最も重要なのが、紐の締め方です。

動画では、私が推奨する締め方を紹介しています。

理想的な靴紐のポイント

・純綿(滑りにくい)

・幅は8〜10mm(面で固定できる)

ストッパーを使って脱ぎ履きをラクにする方法

これは“紐を結ぶ手間”を省くための工夫ですが、足と靴を一体化させる効果は変わりません。

靴紐の最適化は、外反母趾・内反小趾・浮き指の「環境改善」において最も重要な工程です。

シューレース ストッパーの正しい使い方です。

③ 滑り止めで「滑らない足環境」を作る

私は臨床でいつもこう伝えています。

足裏が滑ると、神経が眠る。

滑らないと、神経が目覚める。

靴内で足が滑ると神経入力が乱れ、

筋の再教育は成立しません。

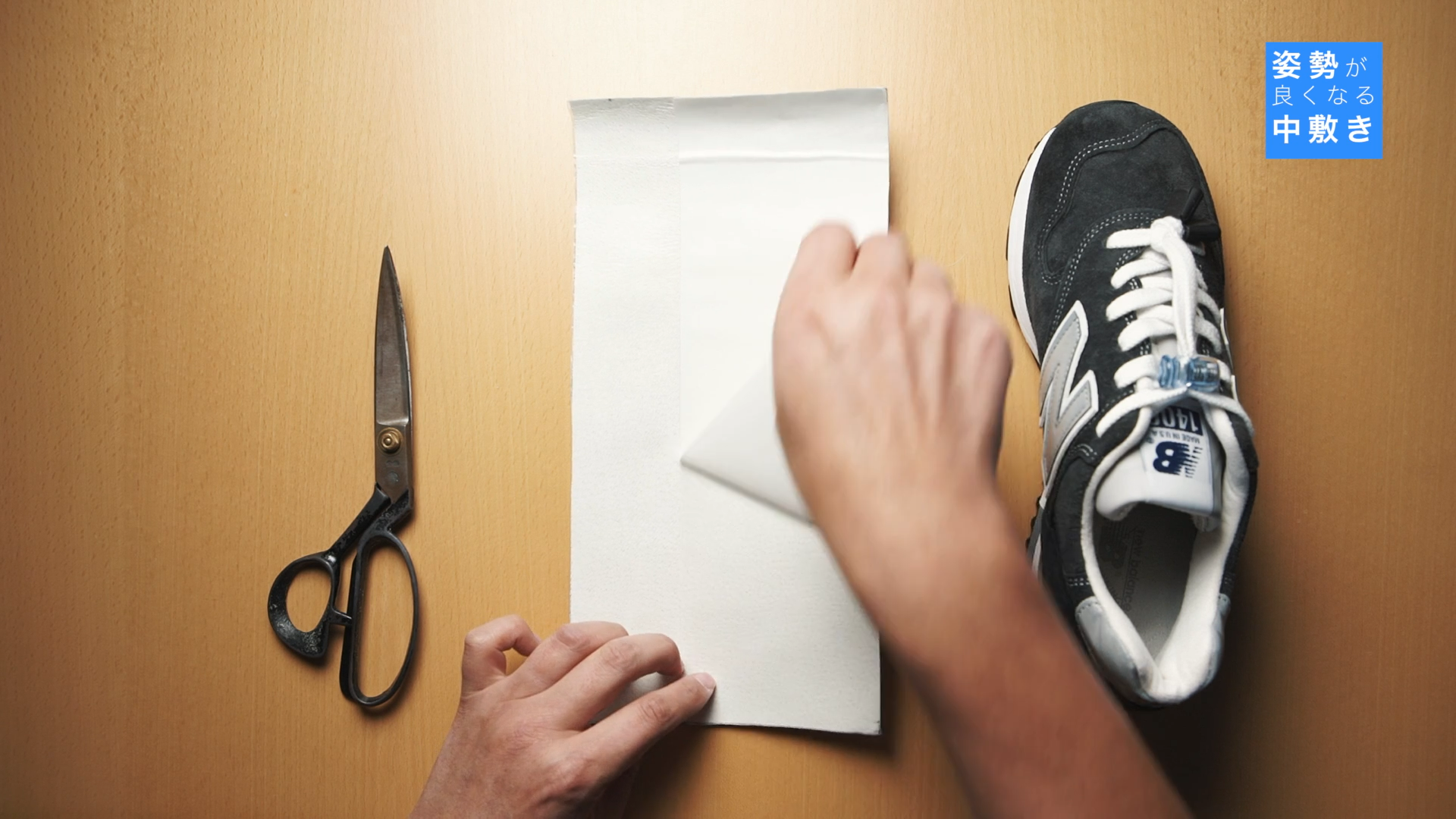

滑り止めのインソールの作り方

1. 豚革を適度な大きさ(インソールよりも大きく)に切ります。

2. スエード側(毛がフワフワした面)に両面テープを貼ります。

3. 両面テープの面を上にしましょう。

4. 両面テープを剥がしていきます。

5. 靴の中からインソール(中敷)を取り出します。

6. インソールの表面をシール面に貼ります。

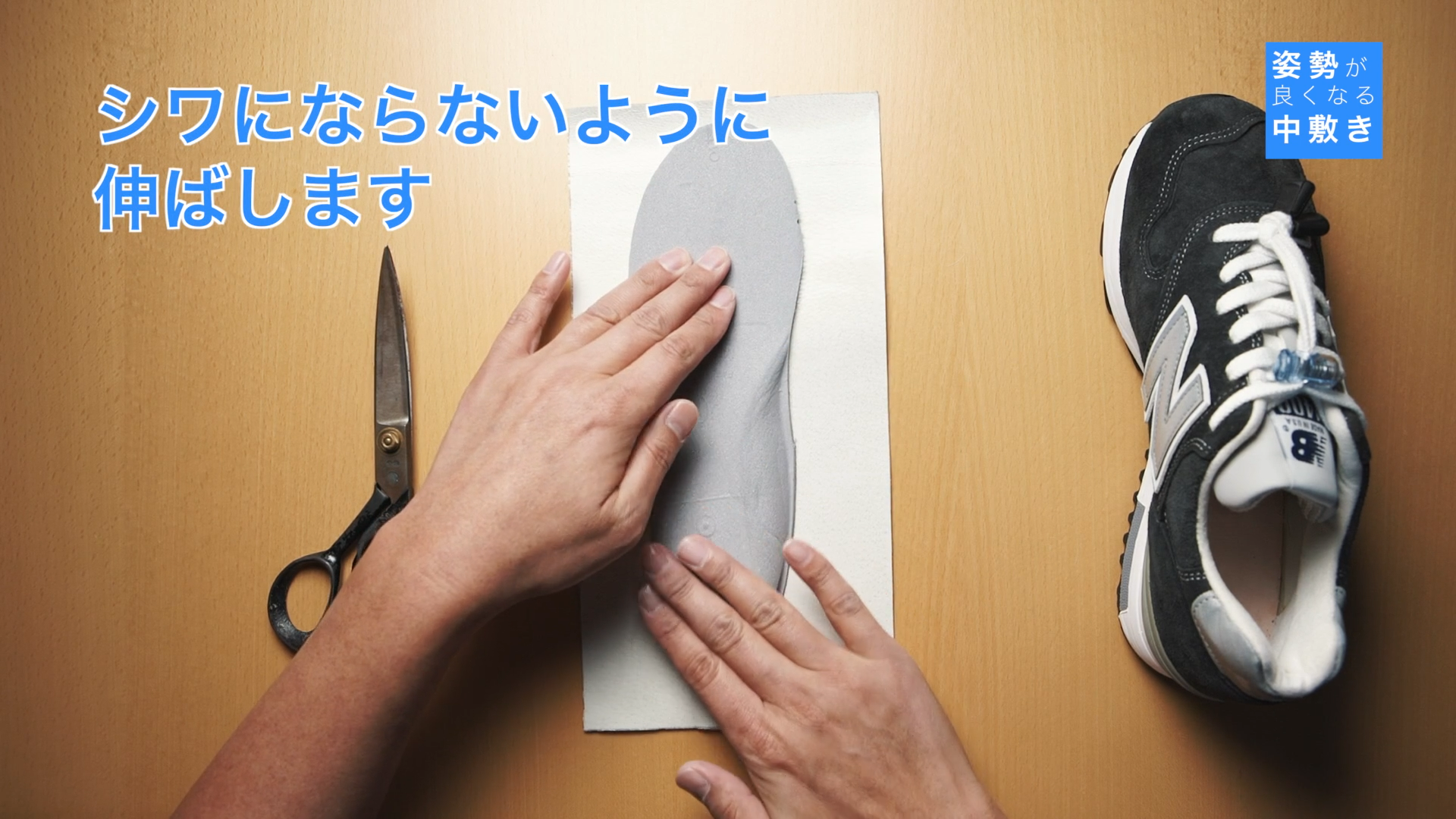

7. シワにならないようにゆっくり丁寧に伸ばしましょう。

8. 裏返しにしましょう。

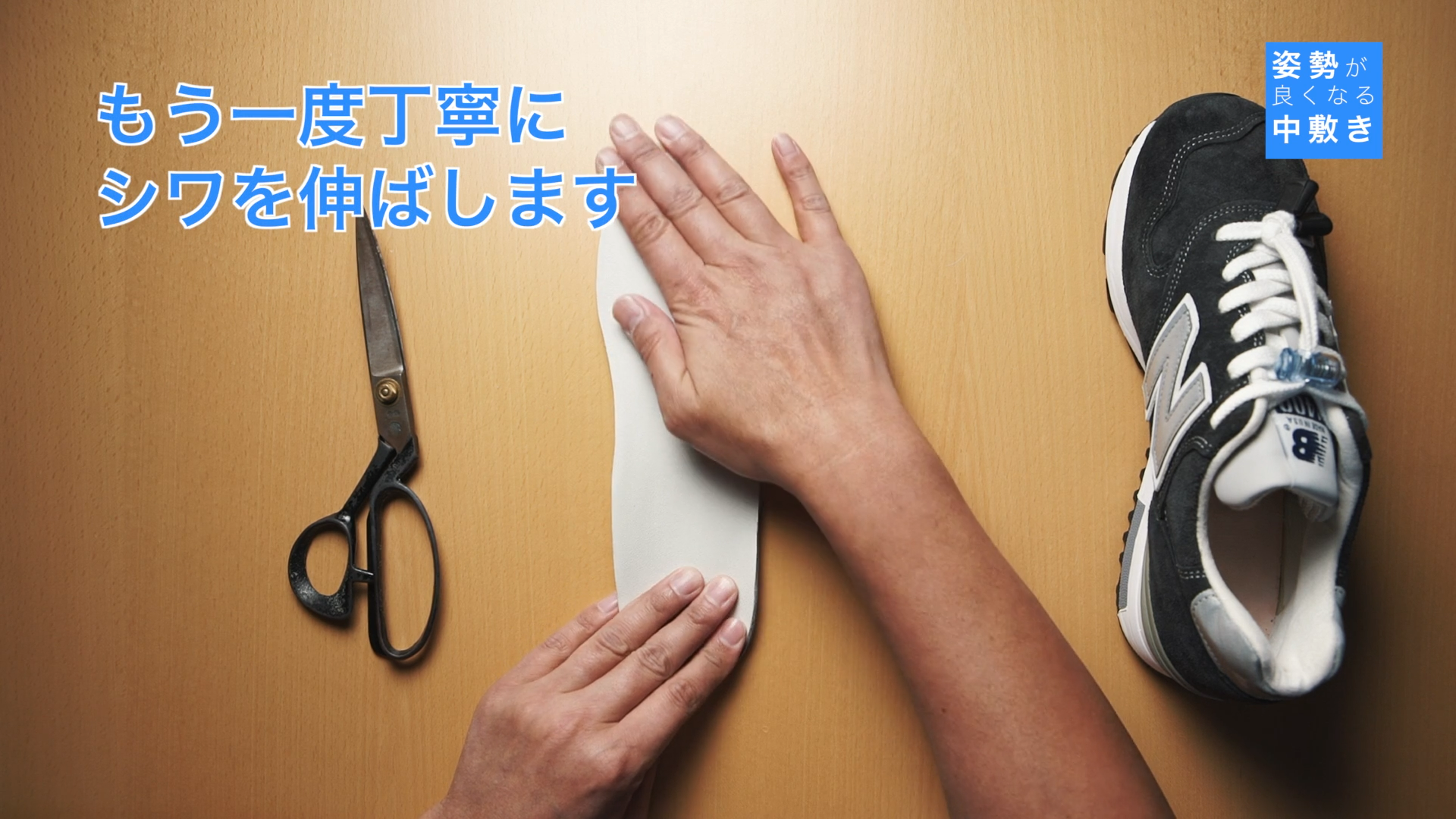

9. 表面もゆっくり丁寧に伸ばして、しっかり接着させていきます。

10. 余分な部分をインソールの形に合わせてハサミで切りましょう。

11. 踵の部分は切りにくいので注意が必要です。

12. これで完成です。

13.もう一度しっかりと豚革を伸ばします。

14. 靴の中にインソールを入れたら完成です。

15. これで快適な環境の出来上がりです。

豚革は摩擦が高く、足指の把持動作を自然に引き出す素材です。

④ 「再教育」とは?

“再教育”とは、筋力トレーニングではありません。

神経と筋の会話を正常化するプロセスです。

滑らない環境が整うと、

- 筋紡錘が正確に反応

- 滑走情報が脊髄へ届く

- 伸筋と屈筋のバランスが再構築

その結果、時間の経過とともに、

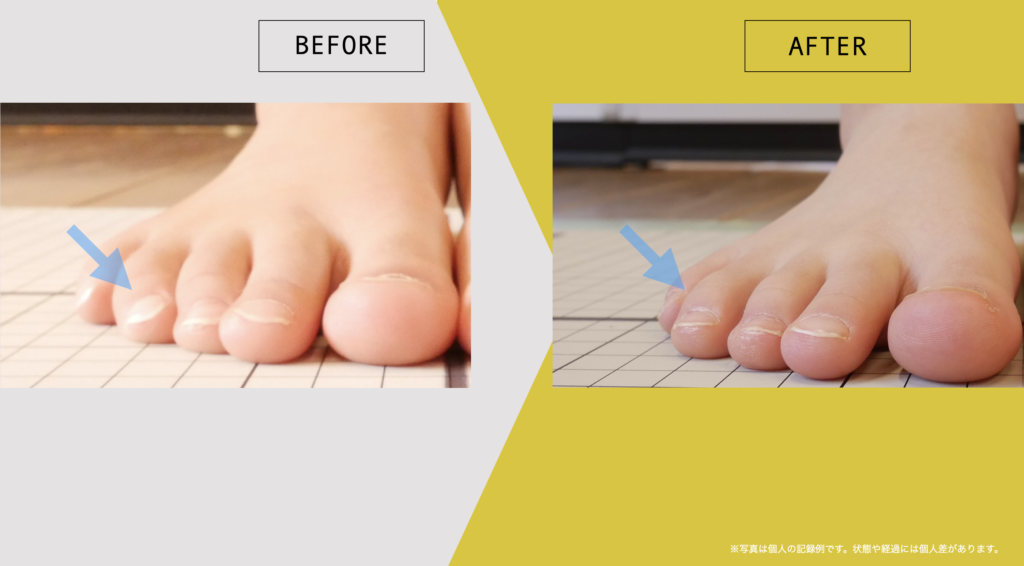

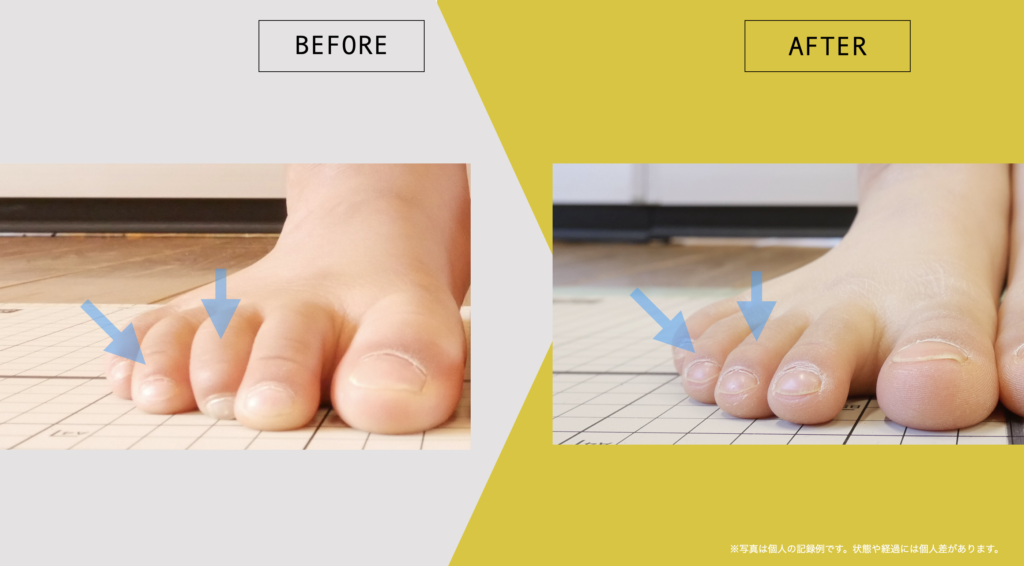

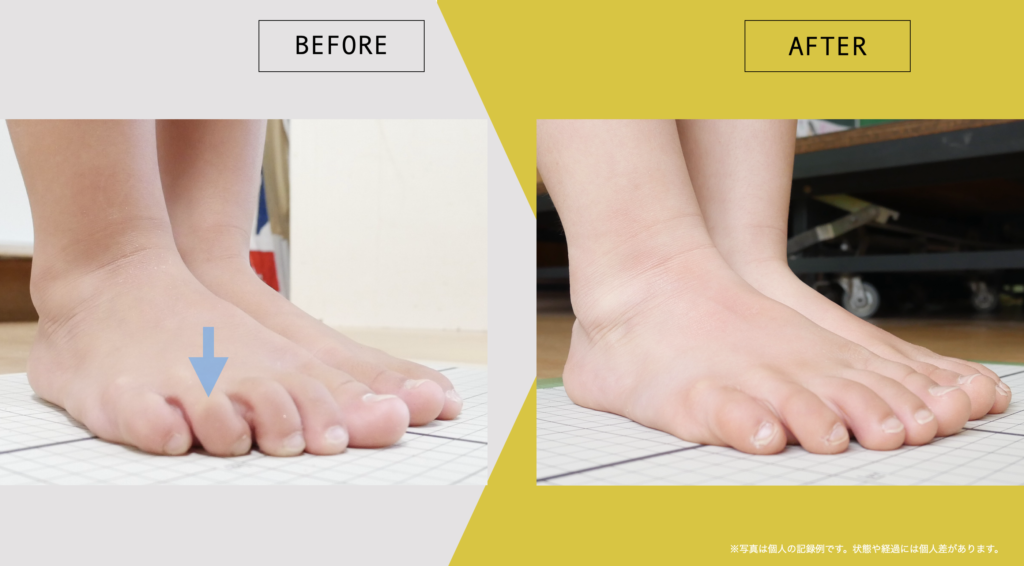

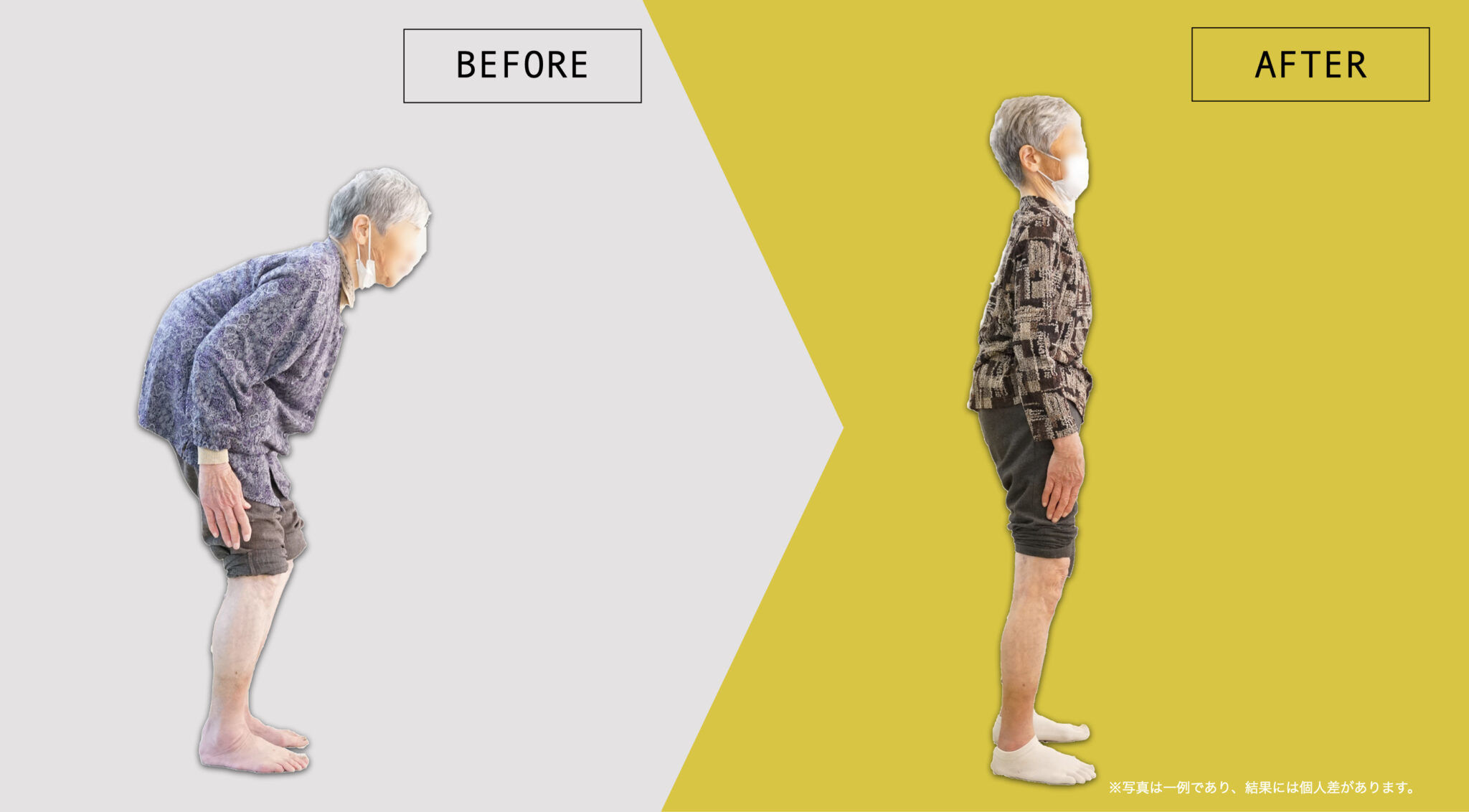

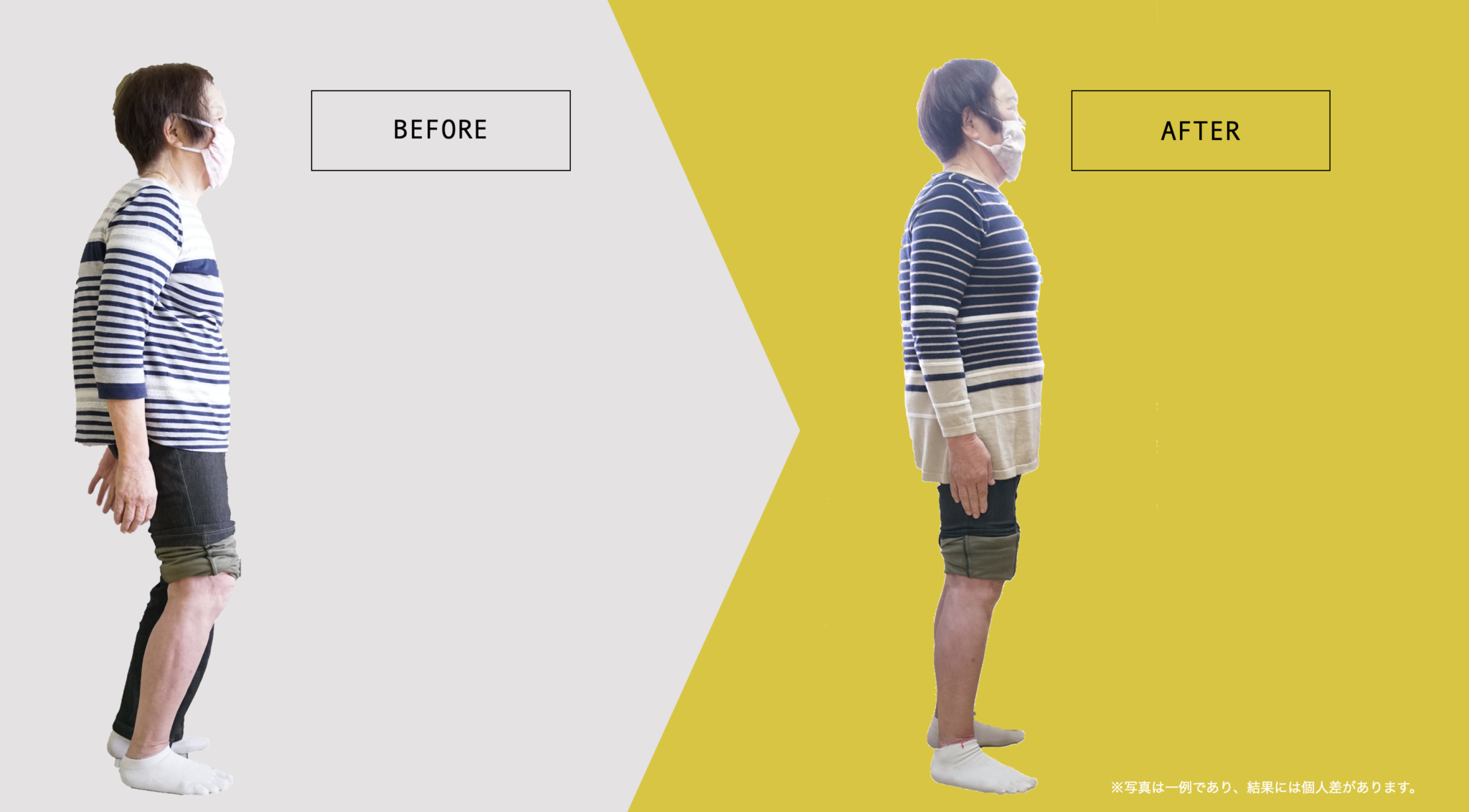

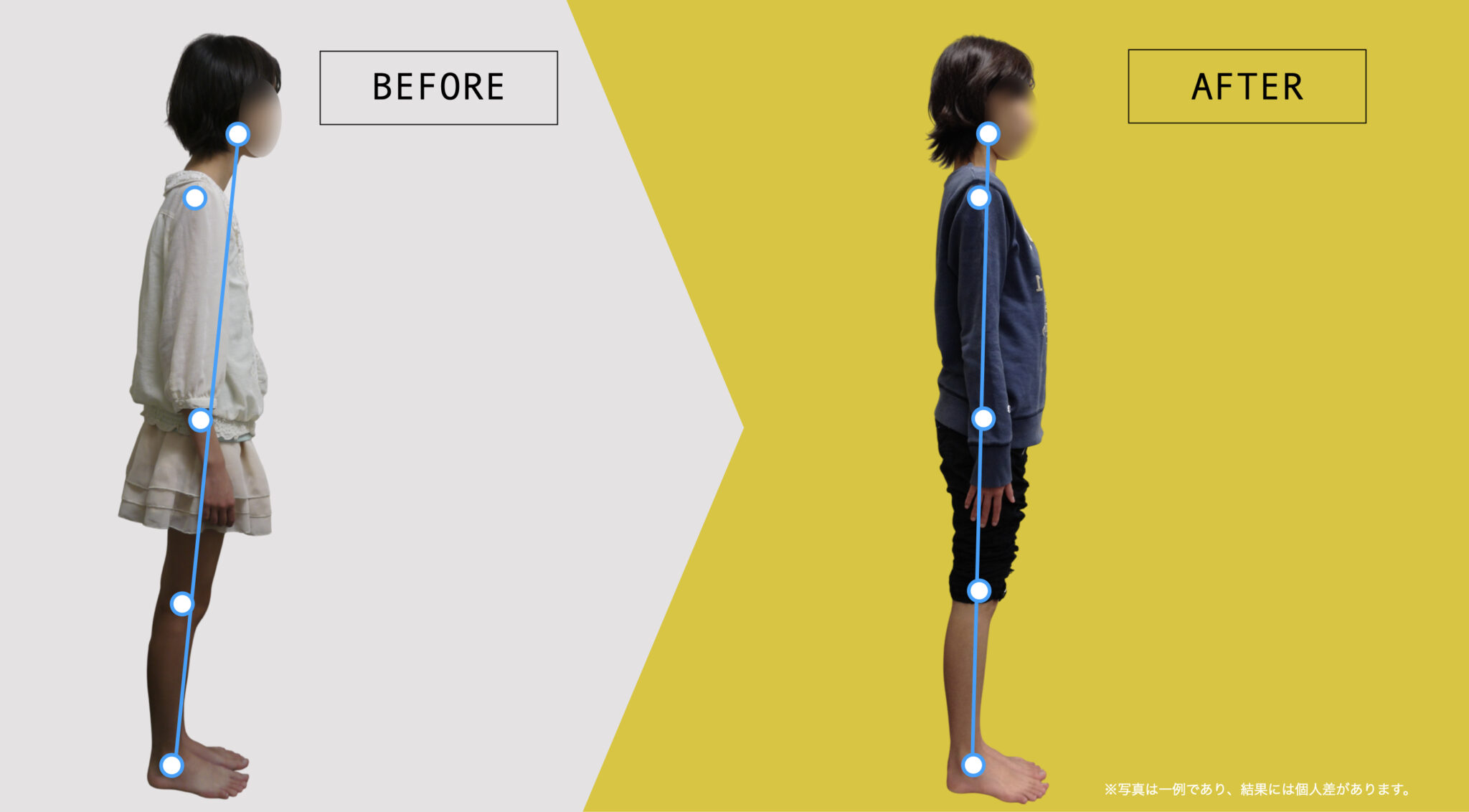

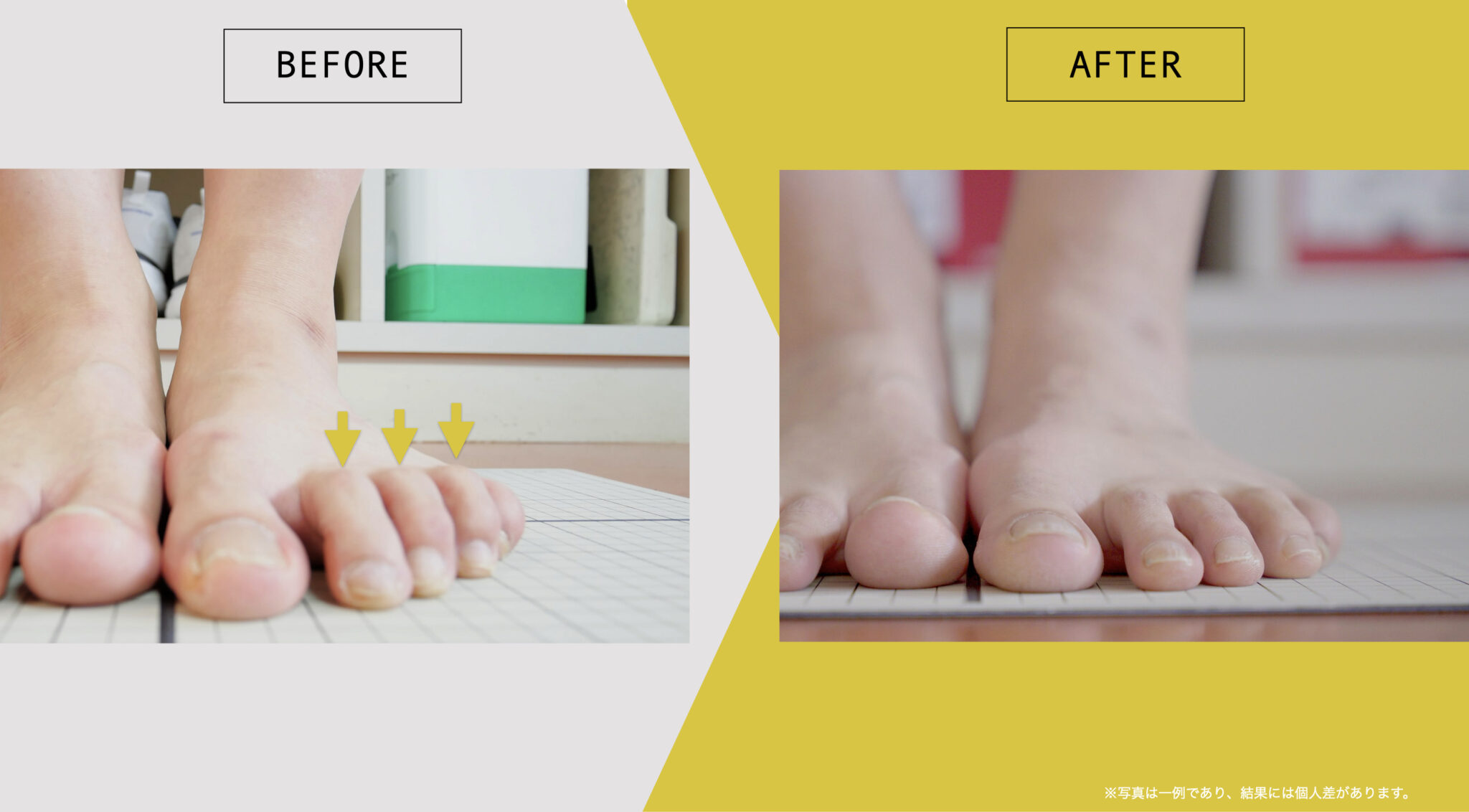

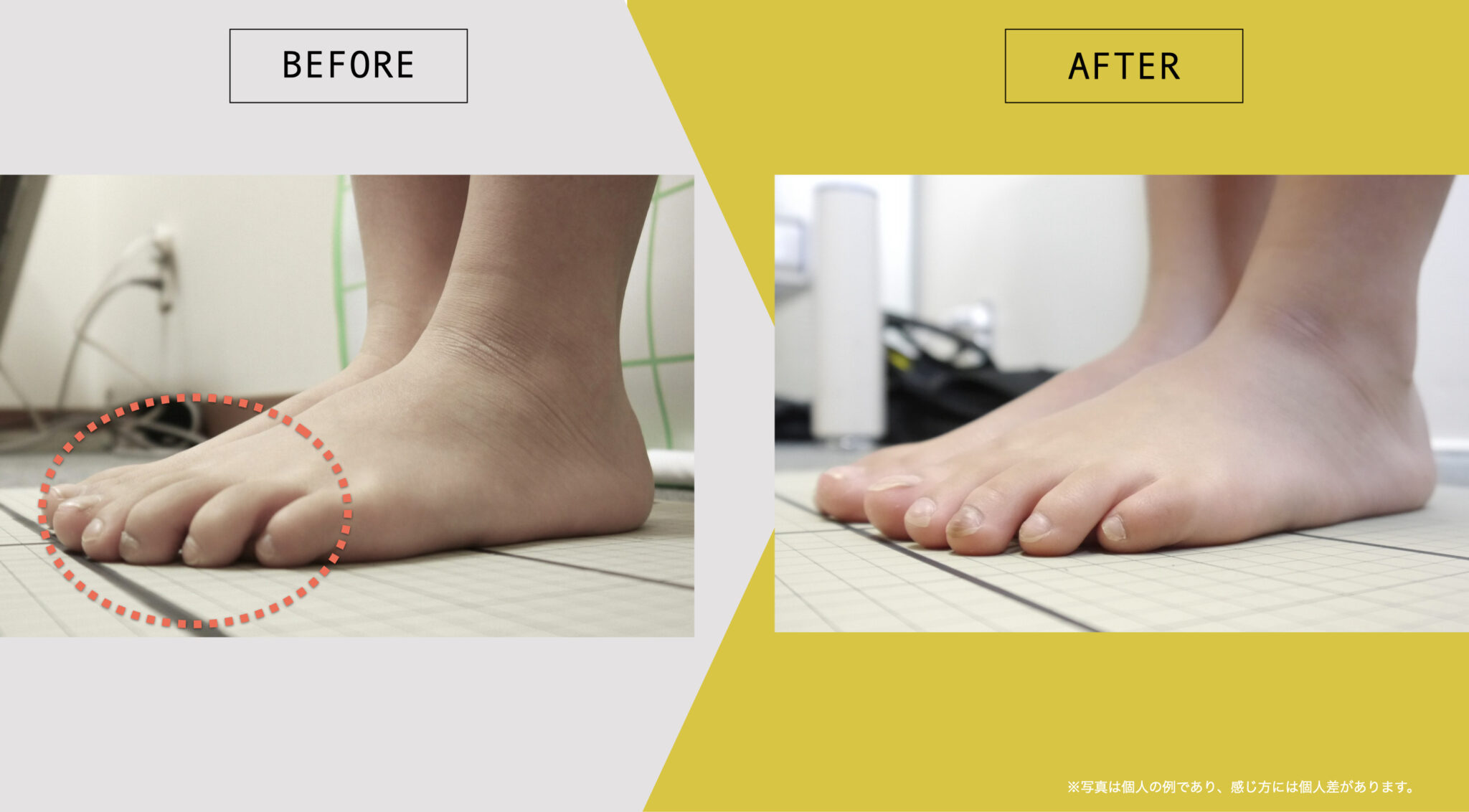

✔ 屈み指 → 自然な伸展へ

→ 屈み指の緊張がゆるみ、指が自然な方向に動きやすい環境が整う

✔ 浮き指 → 接地時間が増える

→ 足指が床に触れる“タイミングと時間”が長くなりやすい傾向がある

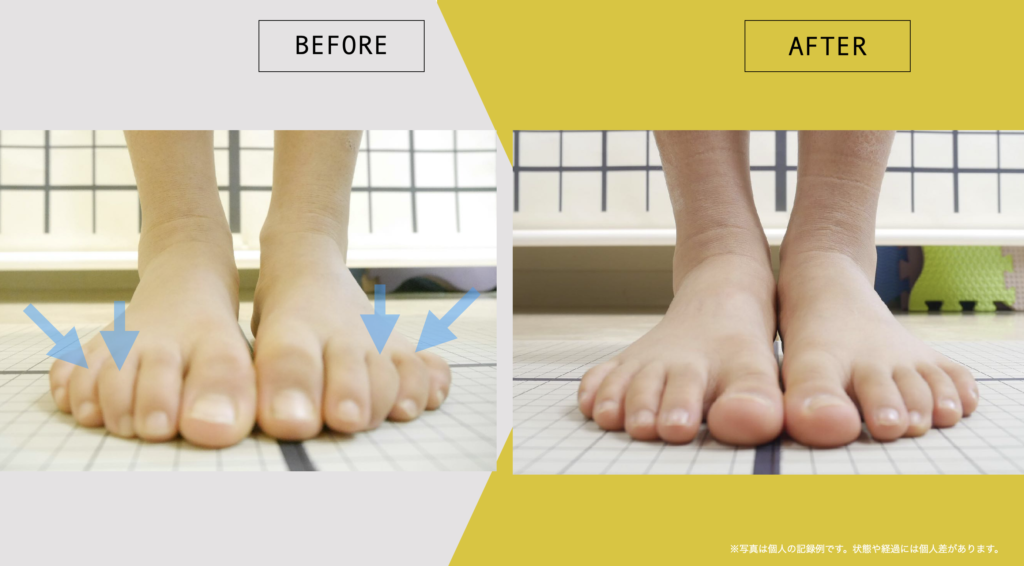

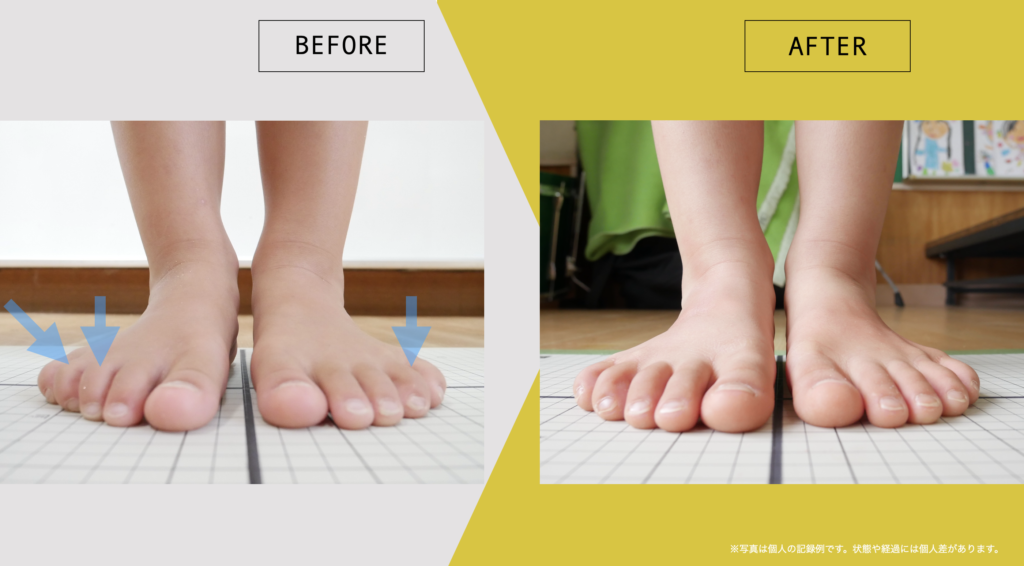

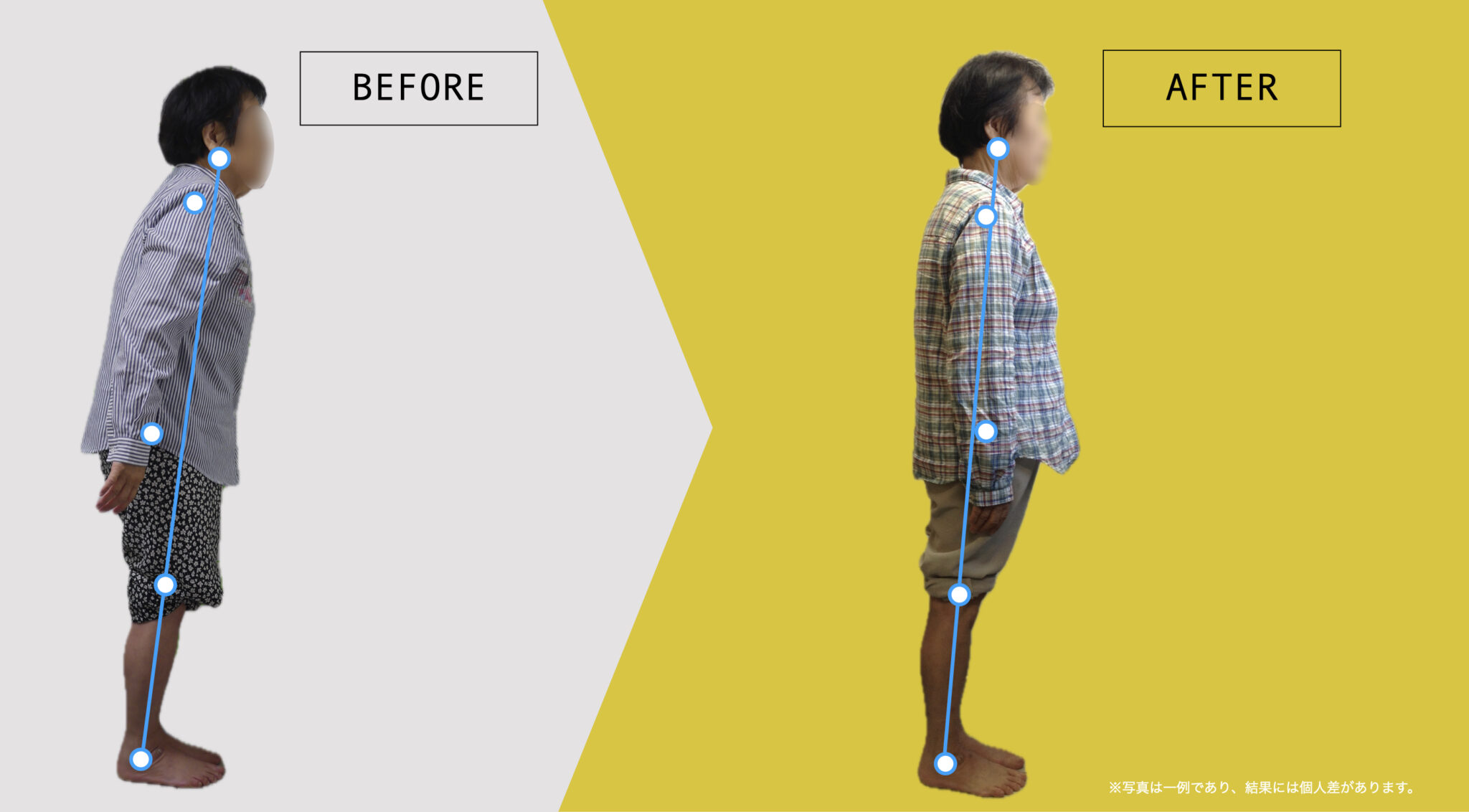

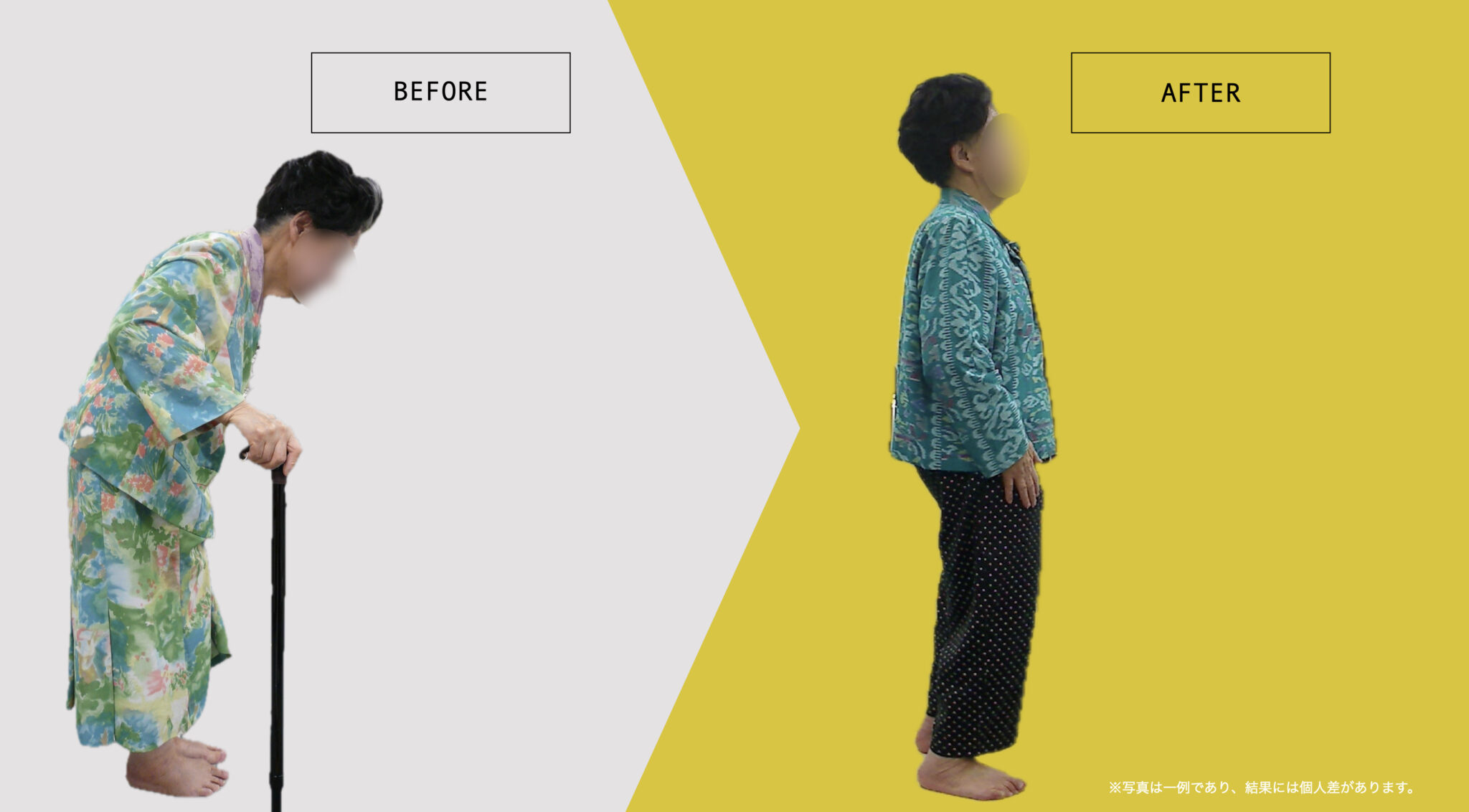

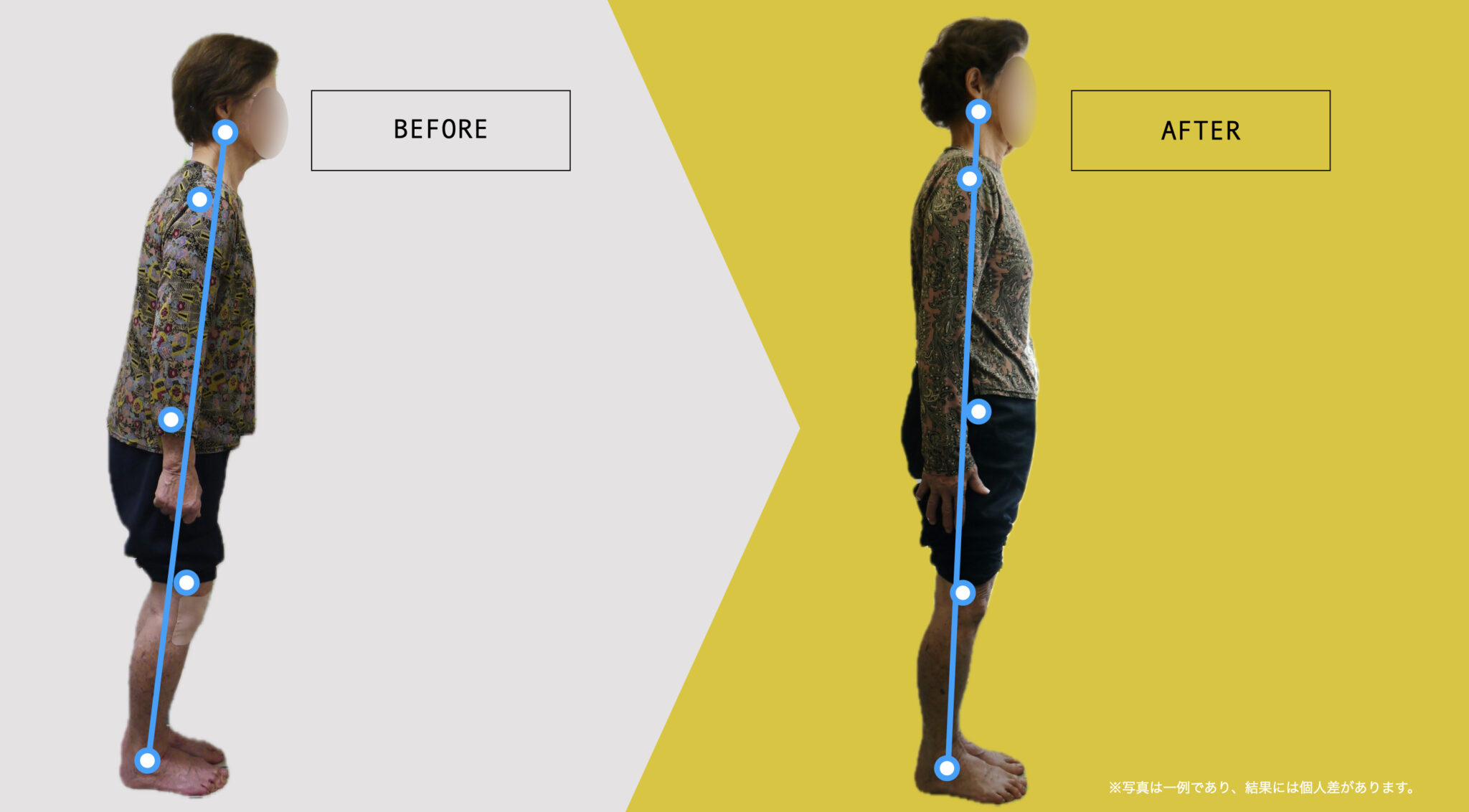

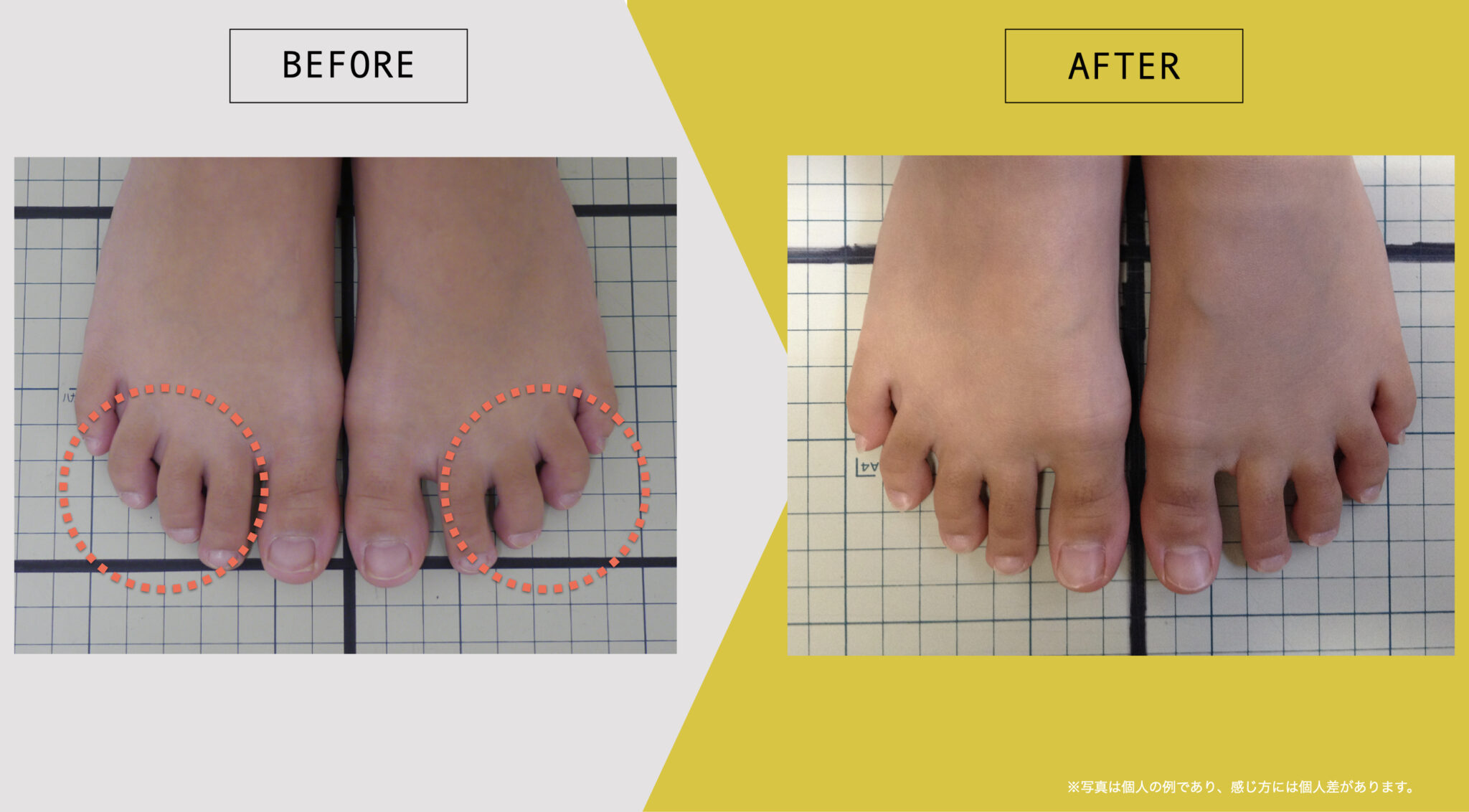

✔ 外反母趾 → 重心ラインが整いやすい

→ 親指の方向が安定すると、歩行中の重心ラインが整う条件がつくられやすい

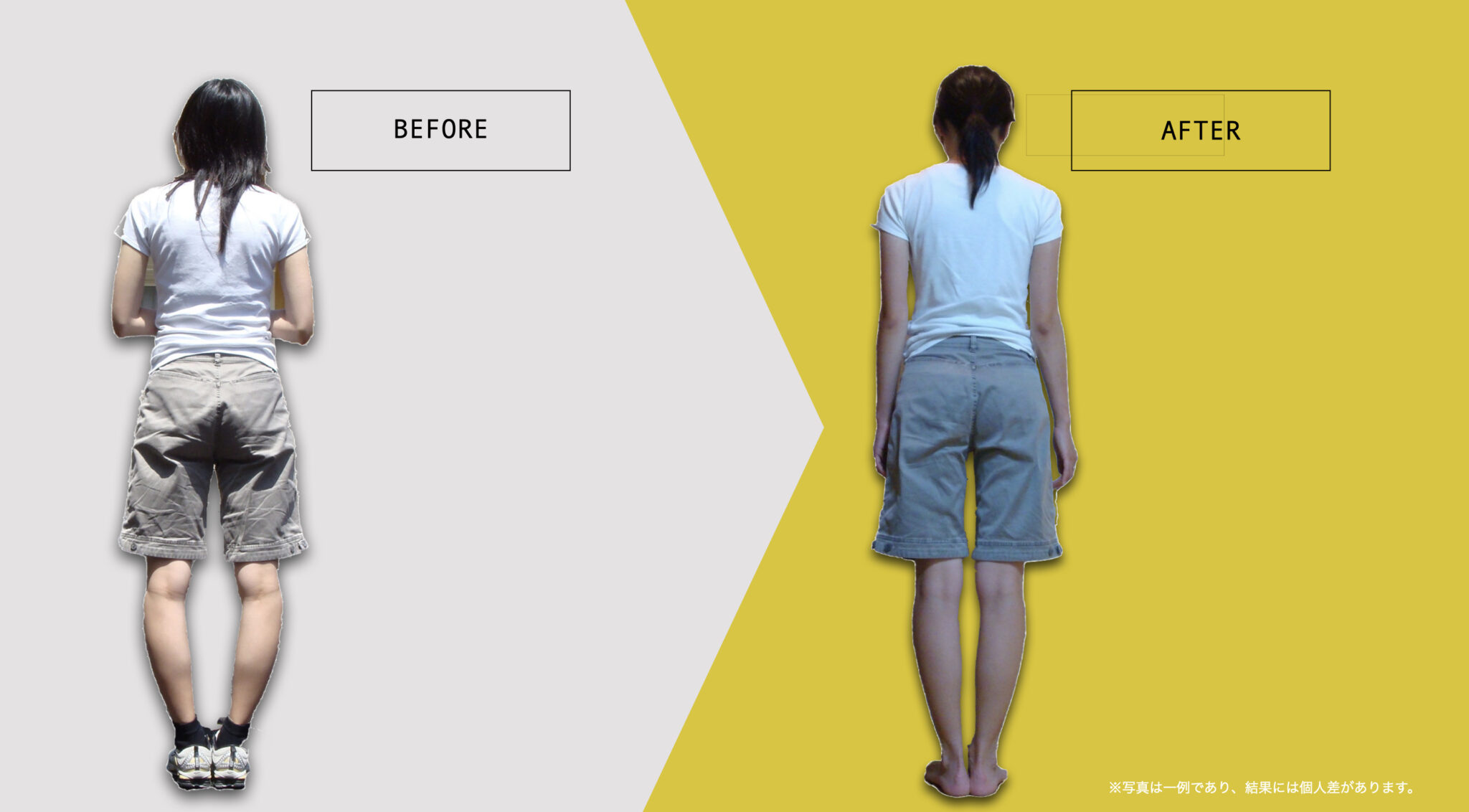

✔ O脚・X脚 → 中心軸が整いやすい傾向がある

→ 下肢のねじれが軽減すると、中心軸がブレにくい傾向が見られる

これは

身体が本来持つ生理的反応の回復です。

まとめ|足指は「靴の中」で再教育される

・マッサージで靴の滑走を回復させ

・靴紐で足と靴を一体化させ

・滑り止めで神経を目覚めさせる

この3ステップは、足指の機能を取り戻すための“環境づくり”です。

形態は機能に従い、機能は形態を再構築する。

足指は、まだ眠っているだけです。

正しい環境と刺激さえ与えれば、

誰でももう一度、自然に動き始めます。

.017-1-scaled.jpeg)

.018-scaled.jpeg)

.016-scaled.jpeg)

.015-scaled.jpeg)

.014-scaled.jpeg)

.013-scaled.jpeg)

.011-2-scaled.jpeg)

.009-scaled.jpeg)

.008-scaled.jpeg)

.007-scaled.jpeg)

.006-scaled.jpeg)

.021-scaled.jpeg)

.022-scaled.jpeg)

.023-scaled.jpeg)

.024-scaled.jpeg)

.025-scaled.jpeg)

.026-scaled.jpeg)

.027-scaled.jpeg)

.083-scaled.jpeg)

.084-1024x566.jpeg)

.085-1024x566.jpeg)

.095-1024x566.jpeg)

.087-scaled.jpeg)

.088-scaled.jpeg)

.090-scaled.jpeg)

.092-1024x566.jpeg)

.093-1024x566.jpeg)

.096-1024x566.jpeg)

.097-1024x566.jpeg)

.098-1024x566.jpeg)

.094-1024x566.jpeg)

.100-1024x566.jpeg)

.091-scaled.jpeg)