【医療監修】足底筋膜炎(かかとの気になる痛み)と足指の使い方の関係とは?セルフケアと負担を減らす靴・靴下の選び方ガイド

.050-1-scaled.jpeg)

足底筋膜炎の「見落とされている」真実

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

足底筋膜炎と診断された方の多くが、「ふくらはぎのストレッチをしても治らない」「インソールを入れても再発する」と感じています。なぜでしょうか? その答えは、“筋膜の両端”に注目することで見えてきます。

「朝起きて最初の一歩が痛い」「ストレッチをしても改善しない」「何をしても再発する」――。このように、足底筋膜炎は一見改善しても慢性化しやすく、根本的な原因が見過ごされていることが多いのです。

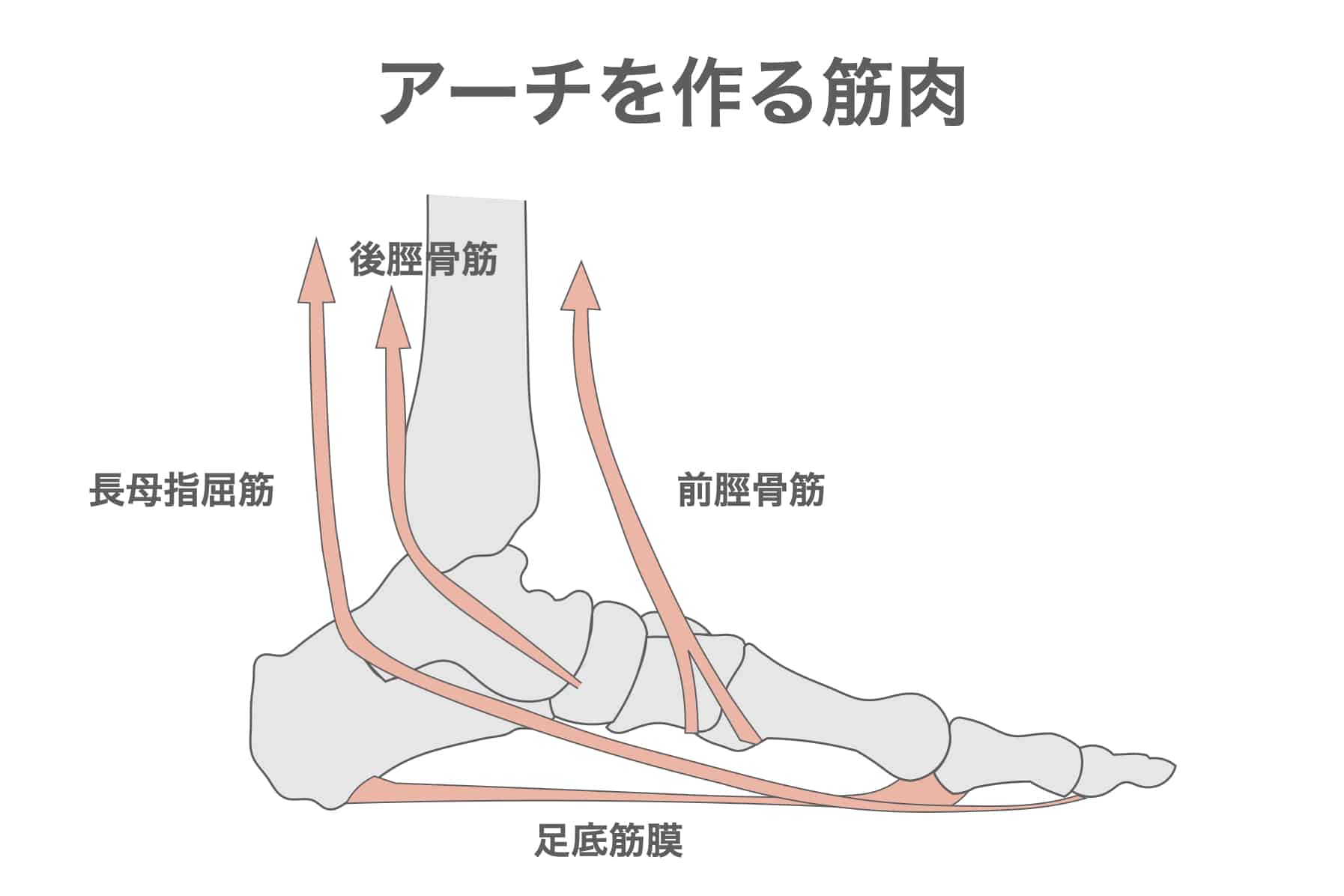

足底筋膜とは、踵の骨(踵骨)から5本の指の付け根(中足骨頭)にかけて張られている、扇状の線維性組織です。歩行中に土踏まずを支えたり、着地や蹴り出しの衝撃を吸収したりする重要なクッション機構を担っています。

しかし、足底筋膜に痛みが出るということは、この筋膜が“過度に引き伸ばされたり、緊張したり”している状態です。問題は、その筋膜の両端である「踵の骨」と「足指の付け根」に何が起きているのかということです。

YOSHIRO

YOSHIRO病院の検査は「結果」だけを見て治療を開始します。でも本来は、そうなった原因を突き止めて治療をしないと焼け石に水です。

この「足底筋膜の両端」に注目する視点は、実は解剖学やバイオメカニクスの世界でも明らかにされつつある事実です。近年の研究では、足底筋膜は単なる“足裏の腱”ではなく、複数の束に分岐し、アーチ構造や歩行時の力の分散に重要な役割を果たしていることが分かっています。

以下に、足底筋膜の構造・機能・メカニズムを示す代表的な論文を紹介します。

【研究まとめ】足底筋膜の構造と力学に関する主な研究

| 論文 | 主な内容 | ポイント |

|---|---|---|

| Bojsen-Møller et al. (2013)Anatomy and biomechanical properties of the plantar aponeurosis | 偽足標本を使い、足底腱膜の構造(起始・挿入・幅・厚さ)や、第一中足趾節関節(MTP)との関係を解析。 | 踵骨から中足骨・趾へ扇状に張られた構造が、アーチや足底圧に深く関与することを実証。 |

| Carlson et al. (2004)Plantar fasciitis and the windlass mechanism: A biomechanical perspective | 足底筋膜が足部アーチを引き上げる「ウィンドラス機構」の中核を担うことを解説。 | 歩行時の蹴り出し・衝撃吸収における足底筋膜の役割を力学的に裏付け。 |

| Sichting et al. (2021)Morphology and mechanical properties of plantar fascia in flexible flatfeet | 柔軟な扁平足の足底筋膜を12分割して厚さ・弾性係数を分析。 | 前足部から踵部まで部位ごとに剛性や応力伝達が異なる構造であることを実証。 |

| Huang et al. (2018)Plantar fascia anatomy and its relationship with Achilles tendon and intrinsic muscles | 足底腱膜が足底筋・アキレス腱・皮膚などと接続し、感覚受容器とも関連することをMRIで分析。 | 足底筋膜は単体ではなく全身の筋膜連結構造の一部であり、動的制御に関与していることを示唆。 |

このように、足底筋膜は単なる「裏側の線維」ではなく、足指や踵の状態によって常にテンションバランスを調整しながら働いている複雑な構造体です。したがって、筋膜だけを伸ばしても、その両端にある構造(踵と足指)が正常でなければ、炎症や痛みは繰り返されるのです。

YOSHIRO

YOSHIRO整形外科分野は医学というより物理学。薬とか注射では治らないんですよね。

足指の変形が筋膜を「引っ張り続けている」

現代人の足は、靴の中で滑ったり、圧迫されたりすることで、足指が徐々に機能を失い、「寝指」「浮き指」「屈み指」「内反小趾」「外反母趾」といった変形が起こります。

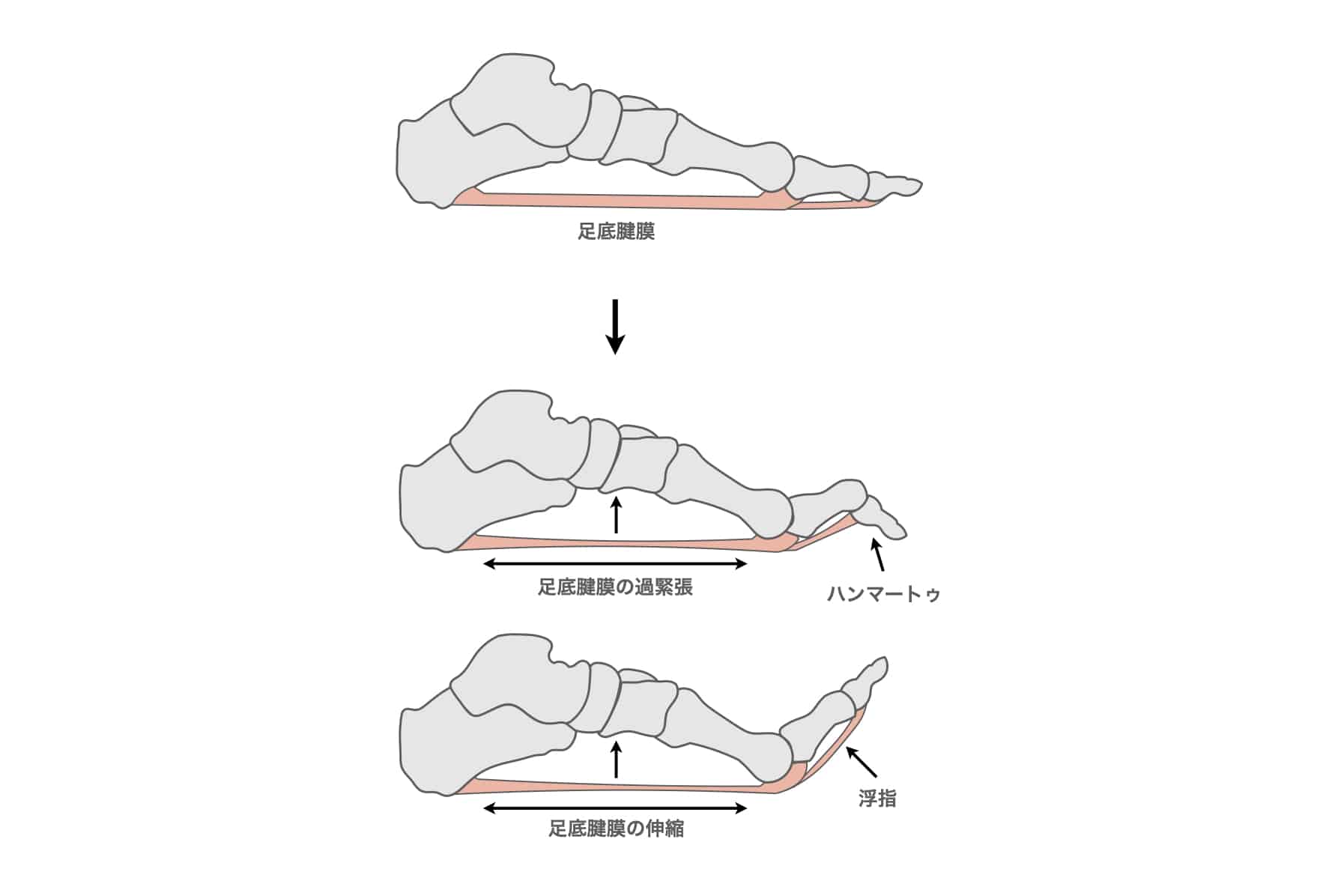

足指が正常な角度から逸脱し、関節が固まっていくと、足底筋膜の付着部が本来の柔軟な可動域を失い、“固定された状態”になります。

その状態で歩くたびに踵骨と中足骨頭の間に強いテンションがかかり、筋膜は毎回「引き裂かれるような応力」にさらされる。これが慢性的な微細損傷と炎症を繰り返し、足底筋膜炎を発症・悪化させていくメカニズムです。

特に「浮き指」の場合、蹴り出しのタイミングで足指が地面に接地しておらず、代わりに足底筋膜とアキレス腱が過剰に引き伸ばされます。これによって“筋膜のばね”としての本来の役割が失われ、かかとへの負担が一点集中してしまうのです。

外反母趾と足底筋膜炎が密接に関連している可能性は、複数の臨床研究でも指摘されています。たとえば、トルコの研究機関による前向き観察研究では、外反母趾の重症度が高くなるほど足底筋膜炎の発症率が有意に高まることが確認されました。

YOSHIRO

YOSHIROここ最近は、海外でも足指の変形が見直されてきて、整形外科分野の論文が増えました。時代が追いついた感じがします。

「滑る足」がさらなる悪循環を生む

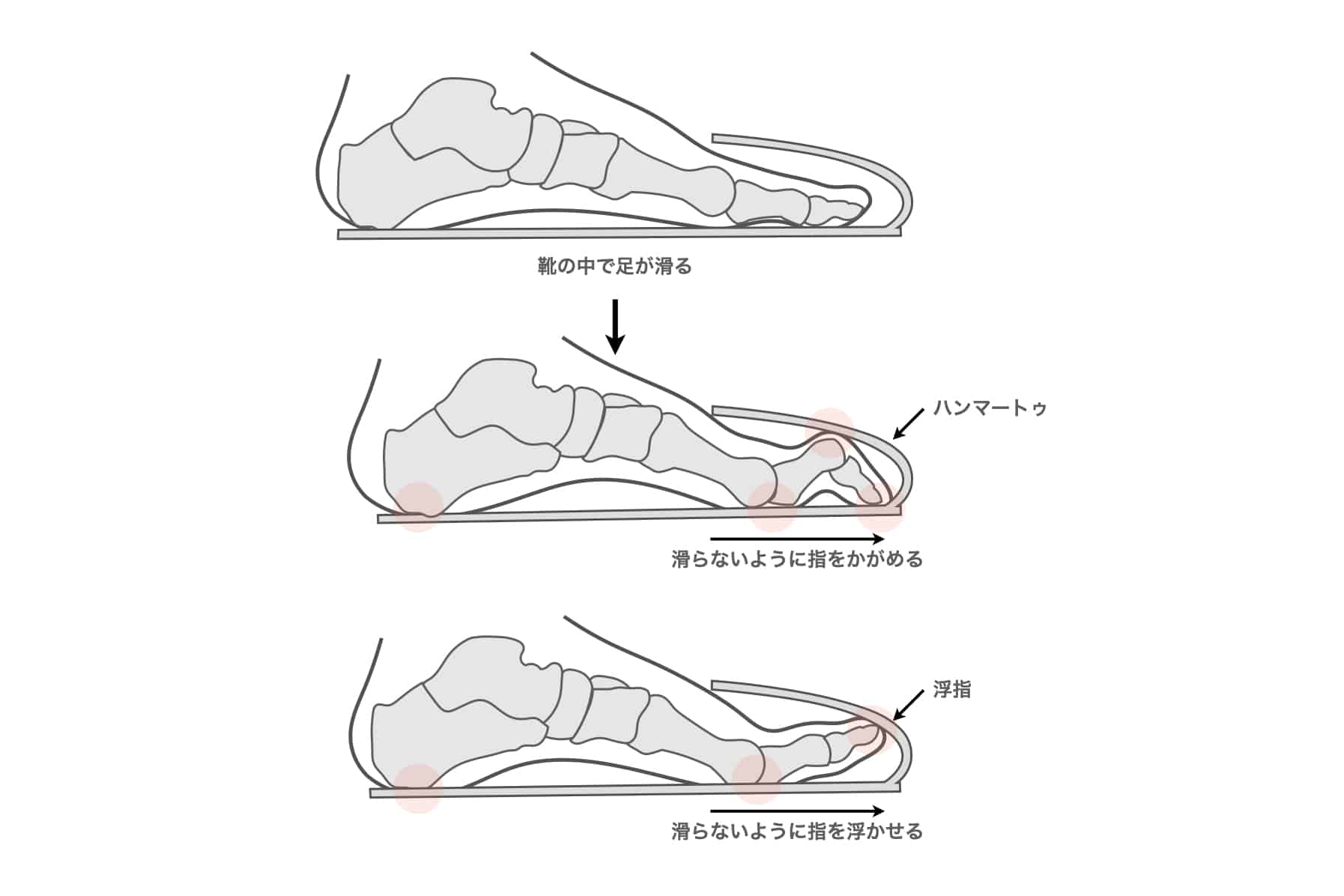

日常生活において、スリッパやサンダル、かかとの浅い靴、ゆるく履いたスニーカーなどは、靴の中で足が前後左右に滑る原因になります。さらに、綿やシルクの靴下も、摩擦係数が低いため足指のグリップ力を奪います。

足が滑る → 指が屈曲して踏ん張る → 屈筋群が過緊張 → 足裏が硬くなる → 筋膜が伸び縮みできなくなる → 微細断裂 → 炎症、という悪循環が完成します。

とくに靴の中で足が滑る状況が続くと、足指が「止まれ!」の命令で前に折れ曲がり、“浮き指”や“屈み指”のような状態になり、最終的に足の機能全体が崩れていきます。

このような「足の滑り」と「足指の変形」が、実際に足底の応力バランスを崩し、炎症や痛みに繋がる可能性については、いくつかの研究報告でも示唆されています。

とくに、滑り × 変形 × 荷重集中のトリプルコンボが生じたとき、炎症は慢性化しやすくなります。

YOSHIRO

YOSHIROスリッパやクロックスは私にとって最大の天敵。まだまだ気付かずに履き続ける人がほとんどです。

イギリスのスタッフォードシャー大学によるバイオメカニクス研究(Moayediら, 2023)では、ハンマー趾(趾の関節が屈曲し、足指が曲がったまま固定された状態)があると、足底筋膜にかかる内部応力(テンション)が不均等に分布し、ウィンドラス機構(足趾を反らせてアーチを引き上げる機構)が正常に働かず、筋膜に持続的な過緊張が生じることが報告されています。

このように、足指の変形が足底筋膜の機能や負荷分布に影響を与えるという知見は、他の研究からも多数報告されています。以下に主な文献を整理します。

【研究まとめ】足指変形と足底筋膜機能に関する研究一覧

| 論文 | 主な論点 | 足底筋膜との関連性 |

|---|---|---|

| Jastifer & Coughlin (2020) Biomechanics of Hammertoes | ハンマー趾(屈み指)の発生機序・バイオメカニクス・筋腱バランスに関する包括的レビュー。 | ◯ ウィンドラス機構の破綻が足底腱膜機能の低下に繋がる可能性を理論的に記述。 |

| Malhotra et al. (2023) The pathology and management of lesser toe deformities | 小趾変形の病理と臨床マネジメントを包括的に解説。力学的ストレス集中に言及。 | △ 足底筋膜に直接の記載は少ないが、構造変形が荷重転移に影響することから腱膜機能に間接影響ありと読める。 |

| Hagedorn et al. (2013) Foot posture and function in relation to foot disorders | 足部のアライメント(扁平足・回内足など)と足障害(筋膜炎含む)の関連性を疫学調査。 | ◯ 足部形態異常が足底筋膜炎の有病率と相関。趾変形の背景要因として活用可能。 |

| Bade et al. (1998) Pathomorphology of the hammer toe | ハンマー趾(屈み指)の形態変化と腱の配置異常を記述。関節拘縮や伸筋・屈筋の非対称を解析。 | △ 腱膜に直接触れてはいないが、足底構造全体の筋腱バランス異常に関与。構造的前提として使える。 |

靴下と靴の選び方が症状のカギを握る

多くの患者さんが見落としがちなのが、「靴下」です。

チューブソックス型の一般的な靴下は、足指を包み込むように圧迫するため、常に4g〜9gf/cm²程度の圧力がかかっているとされます。これが長時間続くと、筋や腱の滑走運動が妨げられ、トルク(回旋力)や可動性が大きく低下します。

YOSHIRO

YOSHIRO純綿・シルクだから良いというわけではないんです。なかなか悩ましいですよね。

この“圧迫”の影響を可視化するために、私は輪ゴムを使った簡単な実験を行いました。

足の指の付け根あたりにチューブソックスのように輪ゴムを巻き、圧迫環境を再現した上で、被験者に片足立ちのバランステストを行ってもらいます。輪ゴムが足指の自由な動きを制限し、接地反応が遅れ、重心のコントロールが乱れる様子が確認できます。

この実験では、輪ゴムの張力を調整することで、靴下による圧迫の物理的影響を定量的に模倣しており、「わずかな圧でも足指機能を著しく妨げる」ことが視覚的にわかります。

つまり、チューブソックスが無意識のうちにバランス機能や筋膜の柔軟性を損なっている可能性があることを示しているのです。

さらに、滑りやすい靴下では、歩行中の屈筋優位の緊張状態が続き、足指が硬くなり、結果として足底筋膜の可動性が損なわれていくのです。

YOSHIRO

YOSHIRO輪ゴムが足指に与える力はわずか4gf/㎠に満たないです。そんな弱い力でも全身のバランスが崩れるんです。

症例(主観的な感覚の変化)

【症例1】40代女性|朝の一歩が気になっていた主婦のケース

40代の女性から、「朝の最初の一歩が気になり、家事の途中でも足元の不快感を感じることがある」というご相談をいただきました。

足指を確認すると、第2趾・第3趾の接地が弱く、屈み指の傾向が見られました。

そこで、まずは足指が動きやすい環境づくりとして、朝晩のひろのば体操や靴の見直しをご案内しました。

日常で実践していただくなかで、

- 指が地面に触れやすい感覚が増えた

- 足指に意識が向きやすくなった

といった“ご本人の主観的な変化”が見られたと報告をいただきました。

その後も、ご自宅でできるケアを続けながら、

足元の素材や環境の選び方にも気を配ることで、

生活が以前より過ごしやすくなったと感じられたようです。

YOSHIRO

YOSHIROその後はご自宅でも靴下を活用し、靴の見直しもあわせて行うことで、日常生活が過ごしやすくなっていったようです。

【症例2】50代女性|立ち仕事が多い営業職のケース

営業職で長時間立つことが多い50代女性からは、

「歩くときに足元の負担を感じ、仕事に不安がある」という相談を受けました。

足を確認すると、外反母趾・内反小趾・寝指など複数の足指変化がみられ、

足指が十分に使いにくい状態でした。

そこで、就寝前のひろのば体操、靴紐の調整、踵カウンターの安定性が高い靴への見直しなど、

日常でできる“負担を減らすための工夫”をお伝えしました。

実施していく中で、

- 立ち姿勢の安定を意識しやすくなった

- 歩くときの感覚が以前と違う気がする

といった“主観的な変化”がご本人から報告されました。

足元の環境と歩き方を見直すことで、

仕事中の動作にも心の余裕が生まれたと話しておられました。

YOSHIRO

YOSHIRO足の接地感が安定し、靴のフィット感も変わったことで、歩くときの感覚に自信が持てる日が増えたと話しておられました。

まとめ

足底部の不快感は“足裏だけ”をケアしても整いにくい場合があります。

筋膜は踵と足指をつないでいるため、足指が動きにくい状態が続くと、負担が片側に偏りやすい構造だからです。

日常生活の中で、

- 足指が動きやすい状態をつくる

- 靴の中で滑りにくい環境を整える

この2つを意識すると、足元の負担が分散され、歩きやすさにつながるケースが多く見られます。

あなたの足元の違和感も、“足指からの小さなサイン”かもしれません。

いま一度、足元の環境を整えるところから始めてみてください。