【医療監修】寝指の人が“避けるべき靴”とは?外反母趾・O脚につながるNGポイントを専門家が解説

はじめに|寝指と靴の深い関係

こんにちは。足指研究家の湯浅慶朗です。

「寝指(ねゆび)」は、小指が横倒れになるだけの“見た目の問題”ではありません。

足指が働きにくい環境が続くことで、歩き方・姿勢・重心のクセに連鎖しやすい状態です。

そして、その大きな要因が 「靴の構造」 にあります。

私は10万人以上の足を診てきましたが、寝指の方の多くは

「知らないうちに寝指を進行させやすい靴」を選んでしまっています。

この記事では

寝指を進行させやすい靴の特徴/避けたい構造/選び方のポイント を

足指バイオメカニクスの視点から分かりやすくお伝えします。

寝指とは?【おさらい】

寝指についての詳細は下記記事をご参照ください。

▶ 寝指とは何か?原因と足指ケアの基本

要点だけ簡単におさらいします。

【定義】

小指(第5趾)または第4趾の爪が内側を向き、指が横倒れになっている状態。

【背景にある要因】

靴の中で足が滑りやすい環境、足指の筋・腱の滑走障害、靴や靴下の締め付け、歩行時の荷重癖などの複合要因が関係します。

【特徴】

痛みを伴わないことが多い一方で、重心の偏りが続くと O脚・スウェイバック・ストレートネックなどの姿勢の乱れにつながるケースがあります。

【見分け方】

裸足でまっすぐ立ち、小指(または第4趾)の爪が外側を向いている場合は、寝指の可能性があります。

靴が寝指を生みやすくする3つのメカニズム

1. 【トゥスプリングとテーパードトゥ】で足指が縮こまる

トゥスプリング(つま先の反り上がり)

→ 足指が地面に触れにくくなり、常に“浮いた状態”が続く。

テーパードトゥ(つま先が細く尖った形状)

→ 横幅に余裕がなく、小指が外側へ押し出されやすい。

▶ 詳細解説記事

・トゥスプリングが寝指・浮き指につながる理由

・つま先が細い靴が足を壊すメカニズム

これらの形状は、歩行中の荷重方向・足指の配置・滑走軌道に影響し、その状態が続くと、足指の位置が“固定されやすくなる”傾向があります。

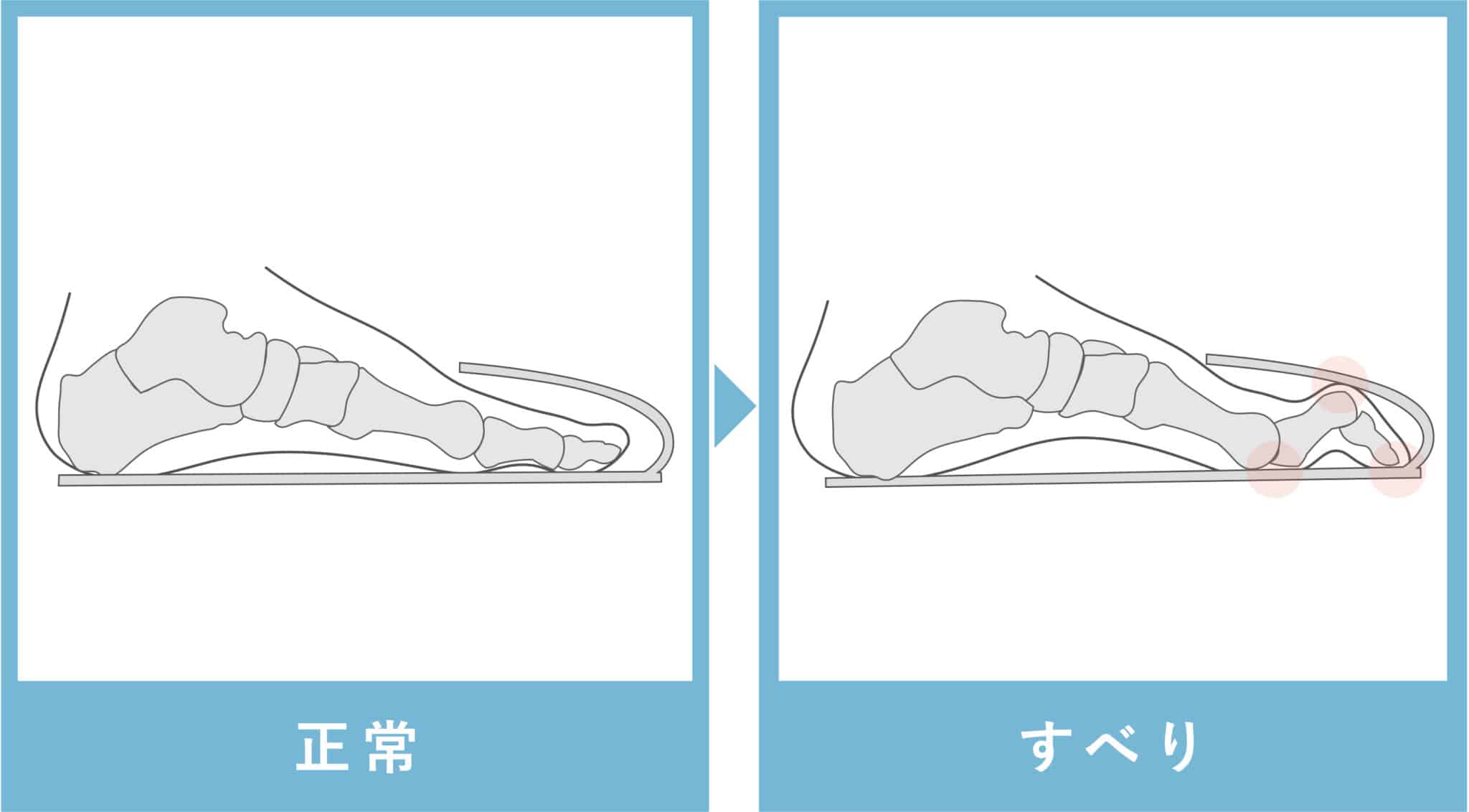

2. 靴の中で足が“滑る”と屈筋優位に傾き、寝指が起こりやすくなる

靴の中で足が滑る状態とは、足と靴との摩擦が不足している環境を指します。

歩行中に足が前後へズレると、足指はそのズレを止めようとして過剰に踏ん張るため、

屈筋群が優位に働く状態(=屈曲方向に力が入りやすい状態)が続きます。

この状態が長期化すると、足指が“曲がった位置”で使われやすくなり、

結果として 小指が外側へ向きやすい配置になる傾向があります。

・柔らかいクッションソール(厚底・エア系) → 足圧が分散しすぎて、踏ん張りによる屈筋優位が続きやすい

・摩擦が低い靴下(綿・ポリエステル主体) → 靴内で前後滑走しやすく、指が踏ん張る癖がつきやすい

・サイズが大きい靴・踵がゆるい靴 → かかとが浮き、足が前へ滑る構造になりやすい

▶ 詳細記事:

・靴の中で足が滑るとどうなる?

・靴下と摩擦の関係

3. 屈曲点のズレが足趾機能を低下させる理由

靴が曲がる位置(屈曲点)が、足指のMP関節(付け根)と一致していない場合、歩行時に本来の“足指の使い方”が発揮されにくくなります。

屈曲点が前すぎたり、後ろすぎたりすると、踏み返しのタイミングで足指の軌道が乱れやすく、その結果として 足指が十分に伸びず、屈曲方向へ偏りやすい使われ方になる傾向があります。

この「屈曲点のズレ」は、多くの合皮パンプス・量販スニーカー・軽量靴などで頻繁に見られる構造で、足指まわりが働きにくい環境につながることがあります。

そのため、寝指・屈み指・浮き指などを抱える方にとって、“靴がどこで曲がるか”は軽視できないチェックポイントです。靴の“曲がる位置”が、足指のMP関節(つけ根)とズレていると、歩行時に正しく足趾を使えません。このズレは、多くの合皮パンプス・量販スニーカーに見られるもので、寝指のある方にとって“変化が生じにくい状態”につながることがあります。

▶ 詳細記事:

・その靴、どこで曲がりますか?

寝指になりやすい環境をつくりやすい靴の特徴

| 靴の特徴 | 起こりやすい問題 | 足指まわりに生じやすい状態 |

|---|---|---|

| トゥスプリング(つま先の反り上がり) | 足指が地面に届きにくい | 小趾が外側へ向きやすく、接地が弱くなる |

| テーパードトゥ(つま先が細い) | 小指の逃げ場がない | 骨のねじれが起こりやすく、寝指方向へ傾きやすい |

| 柔らかすぎるクッション | 足が靴の中で前後に滑りやすい | 踏ん張りが増え、屈筋が優位になりやすい使われ方になる |

| ヒール・厚底靴 | 重心が前へ移動しやすい | 指が働きにくく、接地が不安定になりやすい |

| 安価な量販スニーカー(屈曲点のズレ) | 曲がる位置が足指の関節と一致しない | 足趾が本来の軌道で働きにくくなる |

まとめ|“靴を変える”ことが、足指環境を大きく左右する

寝指は、姿勢・歩行・骨格バランスに影響しやすい足指の状態です。

しかし、つま先形状・屈曲点・靴内の滑りといった靴の要素を見直し、

あわせて“滑りにくい足環境”を整えることで、

日常動作における足指の使われ方に変化が生じやすい傾向が確認されています。

まずは、今お使いの靴について次の点をチェックしてみてください。

- つま先が広がっているか

- 屈曲点が足指のMP関節と一致しているか

- 靴の中で足が滑りやすくないか

靴選びで迷う場合や、足指の使われ方について確かめたい場合は、

足指研究所の解説記事をご活用いただければと思います。